2012年11月の記事一覧

サイエンスラボラトリー 群馬大学第2回科学実験教室

サイエンスラボラトリー(SSH事業)

群馬大学第2回科学実験教室

平成24年11月23日(金) 希望生徒157名はバス4台に分乗し群馬大学に行きました。

12時30分から15時30分 各班に分かれて科学実験教室を行いました。実験の様子を紹介します。

1 キレート滴定

キレート滴定法の中で最も一般的に利用されるエチレンジアミン四酢酸を用いて,水の全硬度を算出します。

2 ルミノール反応

ルミノールを合成し,血液の鑑識に利用されているルミノール反応を行って紫青色の発光を確認します。

3 タンパク質の電気泳動

代表的なタンパク質分析法である電気泳動法を学びます。

4 ペーパークロマトグラフィーよる物質の分離と解析

本テーマに関する講義と実験を通じて化学の分野において重要な分離技術の基礎を学びます。

5 ロボット工房

最新のLEGOとプログラミングソフトで,ロボットづくりに挑戦!あなたの手でロボットに命を吹き込もう。

6a 振動現象を利用した測定

振動を利用して何が測定できるか理解し、例としてねじれ振り子を利用して剛性率を測定します。

6b 光の干渉を利用して測定

光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例としてニュートンリングを利用してレンズの曲率半径を求め

ます。

7 災害時避難者のサバイバル能力向上のための体験実習

災害避難時に有効な「生き抜くための自主防災技術」として、空缶と紙パックで米を炊く体験(通称「サバイバ

ルめし」) を行います。

8 Flashを使ったプログラミング体験

Flashを使った未完成のプログラミングを完成させるというスタイルでプログラミングを体験します。

9 電子回路工房

実験では,アンテナ,ダイオード,電子回路から構成される回路を実際に作成し,その動作を理解するとともに

アンテナの特性について実験します。 屋上でラジオを聞きます。聞こえた?

第1回と同じく、今回も9班で実験を行いました。 群馬大学の先生より講評をいただき、

生徒代表がお礼の言葉を述べて、今年度の科学実験教室は終了しました。

群馬大学の先生方、および院生の皆様、大変お世話になりました。そして、ありがとうございました。

科学の甲子園に参加してきました。

本校の物理部と一、二年の希望者が、第二回科学の甲子園栃木県大会に出場しました。

昨年度は3チームの出場でしたが、今年は8チーム(1チーム6名×8=48名)の出場。

出場14校中最多となりました。

競技は以下のような内容で行われました。

<筆記競技>

理科(物理、化学、生物、地学)、数学、情報の問題やその融合問題を6名で分担、協力して解く。

<実技競技>

サイエンスコミュニケーションゲーム

前半は、チーム内の3名が与えられた構造物の説明や組み立て方を、文章で正確に表現。

後半では、残りの3名が前半チームが書いた記述内容を見て、その構造物を再現する。

後半チームが作った構造物が正確に再現されているかで競う。

難しい問題が多く生徒たちは苦戦していましたが、とても楽しんで取り組んでいました。

優勝チームは3月に兵庫県で行われる全国大会に出場となります。

後日発表される結果が楽しみです。

理工系留学生による科学英語講座開催

11月19日(月)午後、SSH事業の一環として1・2年生対象に科学英語講座が開かれました。宇都宮大学工学・農学研究科に学ぶシリアやガボン、モーリタニア、タイ、マレーシア、インドネシア出身の留学生を招き、現在取り組む研究などについて英語で発表をしてもらいました。その後、本校生は苦戦しながらも英語で質問をしていました。

学問研究 つくば・東京

去る11月8日(木)に、一年生SSH行事「学問研究 つくば・東京」を実施しました。

6コースに分かれ、つくば市や都内の大学・研究施設を訪問し、見学・実習を行いました。

Aコースは、筑波学園都市内にある「高エネルギー加速器研究機構」を訪問しました。

当機構の名誉教授で栃木高校のOBでもいらっしゃる高崎史彦先生に講義をしていただきました。午後は、プラスチックシンチレーターと光電子増倍管を使って、実際に宇宙線を検知するという実習を行い、目に見えない素粒子を体感することが出来ました。

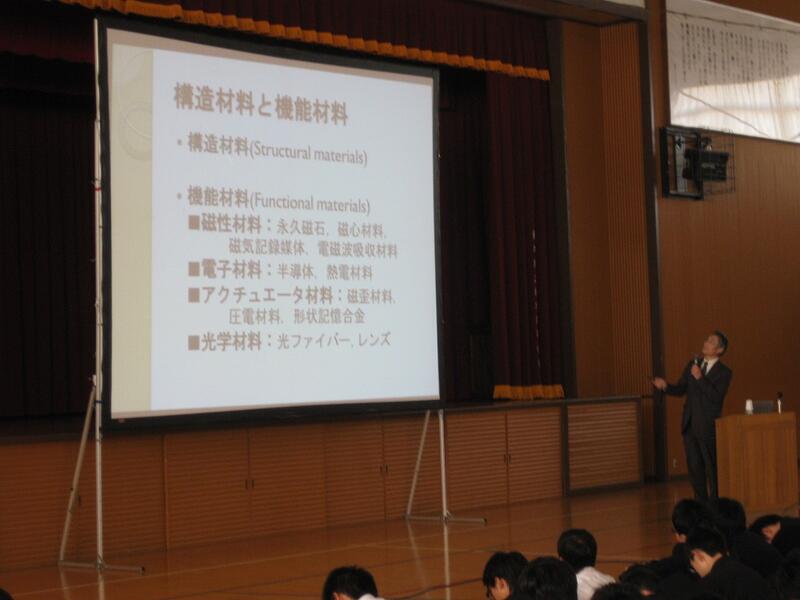

Bコースは同じく筑波研究学園都市の「物質・材料研究機構」を訪問しました。

シャルビー衝撃試験や引張試験などの実習や走査型電子顕微鏡、光学顕微鏡を見学しました。

C・Dコースはともに午前に筑波大学を訪問し、大谷奨准教授より大学での学びに関する講話を伺い、大学ギャラリーを見学しました。大学生の日常を垣間見ることができました。

午後は分かれて、Cコースは農業生物資源研究所へと移動し、ブロッコリーのDNA抽出の実験に参加しました。実験の後は、農業生物ジーンバンクへと移動し、資源保全への取り組みについて説明を受け、ジーンバンクを実際に見学しました。

Dコースは作物研究所に移動し、遺伝子組み換え技術に関する講話をいただき、遺伝子組み換え作物の研究施設をバスの車窓から見学しました。

Eコースは先進技術館TEPIAとMicrosoft社、ANA機体メンテナンスセンターに行ってまいりました。

先進技術館TEPIAでは,医療や身近な生活,エネルギー開発などの様々な分野に活用されている最先端の技術を見学しました。

Microsoft社では、インターネットを利用して、海外にいる社員の方に直接質問するという体験ができました。

Fコースでは、清水建設の技術研究所と科学未来館を訪問しました。

清水建設では免震構造についての簡単な講義、研究所の展示場の見学、大型の建築物を設計する際に行われる風洞実験についての説明、風洞での強風体験などを行いました。

科学未来館では各自で常設展示物を見学した後、講義室にて放射線についての講義を受け、同じく放射線に関する実験を体験活動として行いました。

各コースとも普段の生活では学ぶことのできない貴重な経験ができたと思います。

大学での学問や将来の進路を考えるきっかけにしてほしいと考えています。

最先端技術講話・学科説明会