2014年3月の記事一覧

学問探究講義

平成26年3月14日(金)、17日(月)、19日(水)の3日間にわたって、学問探究講義が行われました。10大学、12学部の先生方から、それぞれの専門分野について、アカデミックな講義を行っていただきました。大学受験に向けて日々努力する栃高生にとっては、受験勉強の「先の世界」に触れることのできる、たいへん貴重な時間となったようです。

出張講義 タイトル一覧および受講の様子(実施日別)

3月14日(金)

・医薬品の薬理作用と副作用の話

・人にやさしい柔らかロボットの構造と制御

・名づけの比較法文化論 ~日本法とフランス法の比較~

・カルチュラル・スタディーズ入門 ~〈tochigi〉と世界をつなぐ文化研究~

3月17日(月)

・建築デザインの責任と可能性

・脳と神経のはなし ~工学部でも脳の研究をするよ~

・がん化の仕組みと新しい治療薬

・「問題な日本語」と言葉の研究

3月19日(水)

・音声・音響処理入門 ~コンピュータで音声や音楽を加工する~

・物理・化学とスマートフォン

・植物免疫のしくみとダイナミズム ~植物が病原体から身を守る~

・経済学で日本の社会問題を数値計算する!?

出張学問探究 大学一覧(50音順)

金沢大学 千葉大学 筑波大学 東京大学 東京外国語大学 東京工業大学

東北大学 新潟大学 一橋大学 横浜国立大学

SSH 生物実験

今年度、珍しい生物の実験材料が2種類手に入ったので、校内公開授業として実施しました。

1.バフンウニの受精と発生、および変態の観察

お茶の水女子大臨海実験所より、「ウニの受精キット」と「ウニの変態キット」が届きました。1年生は

ウニの受精の実験を「生物基礎」の授業で行いました。また、2年生はウニの受精とウニの変態の実験

を「生物」の授業で行いました。生徒たちは、興味を持って実験をしていました。特に、精子の激しい泳ぎ

や、受精膜の上がる瞬間には、「オー」と声を上げて、感動していました。実験所の先生方、ありがとうご

ざいました。実験は2月から3月にかけて実施しました。実験の様子です。

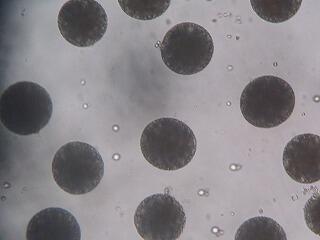

卵と精子をプレパラート上で混合します。

卵 精子 受精膜の完成

数日後にはプルテウス幼生になりました。

ウニの変態の様子です。実験材料は、プルテウス幼生に餌(植物性プランクトン)を与え、発生が進んだ状態で

届きました。さらに餌を与えると、幼生の体に黒く丸い構造が現れます(写真左)。1週間後には、親のウニと同じ

形になりました。親と似てもにつかない幼生が親の形に大きく変わることを変態といいます。

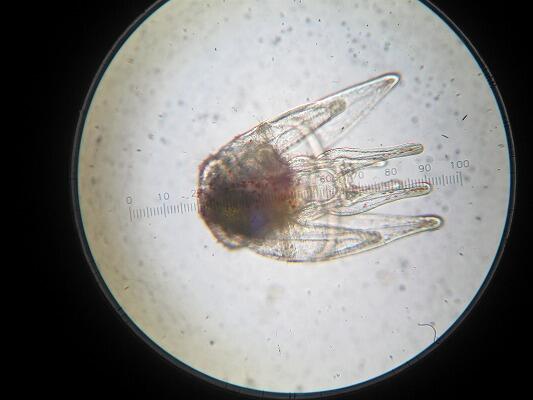

2.クラゲの観察

5月に、私の作製した海水槽より小さいクラゲが多数発生しました。ヒドロゾアの仲間のカギノテクラゲと思われ

ますが、確かではありません。このクラゲは8月まで生きていたので、2年生の授業で観察を行いました。ポリプ

やクラゲ芽の観察もしたかったのですが、発見できませんでした。大きさは触手を含めて、6mmでした。

SSH研究成果発表会

2月24日(月) SSH研究成果発表会が文化会館にて行われました。

全体会が12:40より始まりました。校長の挨拶の後、科学技術振興機構の主任調査員

田辺新一様より挨拶をいただきました。開会の宣言は生徒会長です。

シンガポール•マレーシア海外研修報告では英語でのプレゼンもありました。

サイエンスラボラトリー実施報告も英語での発表でした。1年生が群馬大学で行った講座です。ですから、

発表者も1年生です。たのもしい。

自由見学は13:30から始まりました。会場が4カ所(①~④)になり、生徒も先生も自由に見学しました。

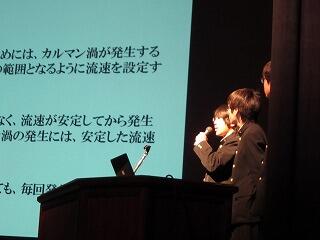

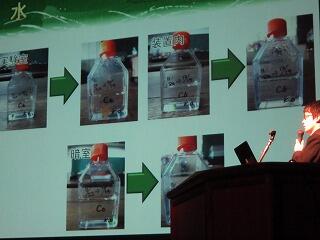

① SSHクラブによる研究発表は大ホールで行われ、6つの研究を発表しました。次の写真はその中の

「ホルモール滴定による納豆劣化の定量」と「無回転シュートの解明」です。

②大ホール2階のロビーはポスターの展示です。内容は1年生が実施した群馬大学におけるサイエンスラボラ

トリー、SSHクラブの研究ポスター、SSHクラブが参加した栃木市主催の「協働祭り」の様子、そして、今年度

初めて実施した、中学生向けの「科学実験教室」の模様のポスターです。

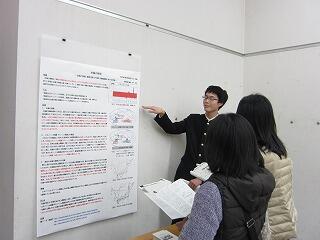

③SS基礎およびSS発展のプレゼンは大会議室で行われました。全部で12のプレゼンがありました。(最初の

写真) また展示室では④SS発展のポスターセッションが行われました(全部で22の展示ブース)。ともに見学者の前で、直接説明し、質問にも答えていました。

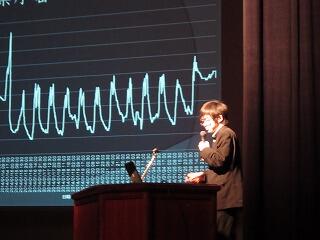

自由見学が終了し 14:40 から再び全体会が行われました。SSHクラブによる研究報告です。それぞれの発表の後、質疑応答がありました。研究は、次の4つでした。

「県庁堀における川霧の発生条件」 「土壌中における水溶性リン酸の抽出と定量」

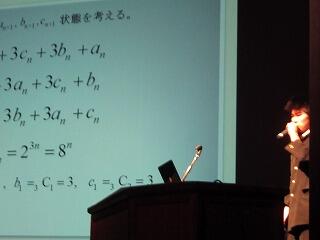

「イシクラゲ(ネンジュモ)の研究」 「美しい数式を求めて」

最後に講評をいただきました。

運営指導委員 群馬大学 副学長 平塚 浩士様

運営指導委員 若狭湾エネルギー研究センター所長 中嶋 英雄様

初めての文化会館での実施に、緊張気味の生徒たちでしたが、立派にやり遂げることができました。