2015年6月の記事一覧

SSH授業研究 実験生物の開発

SSH授業研究 実験生物の開発

以前にも紹介した3種類の生物です。今年も生徒に継続観察させています。

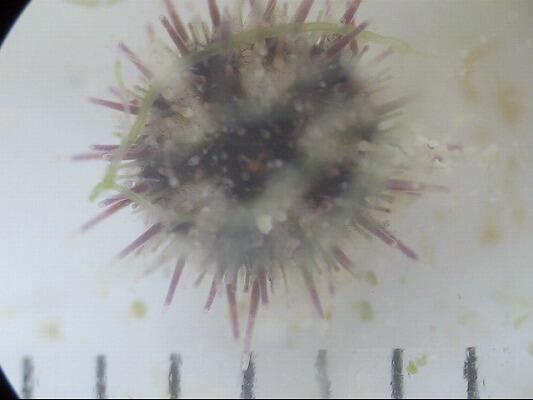

1.バフンウニ

昨年はお茶の水女子大臨海研究所より成体直前の幼生を送って

もらい、実験しましたが、今年は、初めて受精からスタートしました。

3月初旬に受精させ、受精卵からウニの成体にし、飼育を続けてい

ます。3ヶ月たち最も大きな個体は5mmになりました。

上の写真はバックがブラック、下はホワイトで撮影しています。

写真下側の目盛は1mmです。

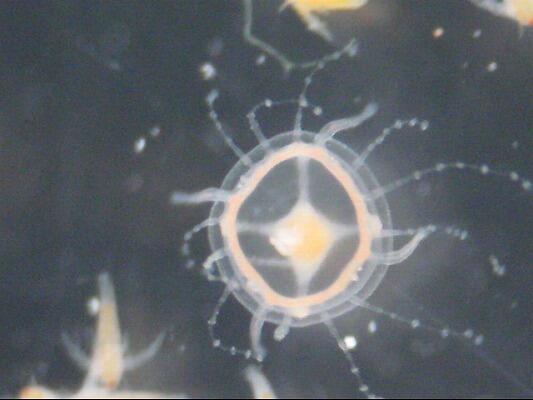

2.小型のクラゲ(ヒドロゾアの仲間)

今年も6月にクラゲの発生が始まり、今も続いています。

餌(孵化直後のアルテミア幼生)を与えて、飼育しています。発生直後は

0.5mmでとても小さいです。飼育後大きなもので2mmになりました。

クラゲの口腕部の拡大。左下は餌のアルテミア幼生。

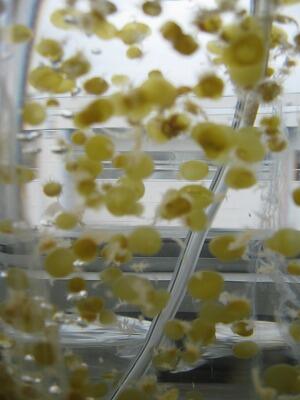

3.イシクラゲ(ネンジュモ、シアノバクテリアの仲間)

寒天培地上で球形になったイシクラゲを

エアレーションした飼育液の中で培養しています。

大きなものは直径15mmになります。

2学年「SS校外研修」

本校SSH事業の一環として、「SS校外研修」

が実施されました。

生徒の希望に基づいた6コースに分かれ、

様々な見学地を訪問、見学させていただき

ました。各コースの概要とその様子をご覧

ください。

Aコース

東京ガス日立支社工場→日立パワーソリューションズ

→日立小平記念館

巨大なタンクです。 説明を受けます。

太陽光と風力発電。

Bコース

東那珂木質バイオマス発電所→那珂原子力科学館

→那珂核融合研究所

熱心に説明を聞きます。 制御室の見学。

複雑でかつ巨大な装置に圧倒されました。

Cコース

積水ハウス関東工場古河→LIXILつくば→食と農の科学館

ちょっと記念写真。 ソーラーパネルの説明です。

様々な説明を熱心に聞いて、先端技術の一端を知りました。

D~Fコースは「続きを読む」でどうぞ。

第1回群馬大学実験講座(その2 午後の部)

2.タンパク質分析を最新の電気泳動法で実施します。

5.ペーパークロマトグラフイーで葉緑体の色素を

ザーと水が流れ、この中で実験です。

大講義室で閉会式。大沢先生から講評をいただきました。

第1回群馬大学実験講座(その1 午前の部)

(その1 午前の部)

ペーパークロマトグラフイー 電気泳動

プログラミング マイコンカー

11時25分 TAの方の案内でキャンパスツアーをしました。

SSH関連 学習院大学での生命科学シンポジウムに参加

2015年5月30日(土)

学習院大学での生命科学シンポジウムに参加してきました。

今回の主題は「生命の秘密を解く鍵を求めて」でした。

学習院大学正門 西5号館202教室

演目は次の4つ。パンフレットより。

1.JT生命誌研究館・研究員尾崎克久

「アゲハチョウはどうやって食草を見分けるのか?遺伝子と行動の両面からさぐる」

鱗翅目昆虫(チョウとガの仲間)のほとんどは、幼虫が決まった植物だけを食べて育つ偏食家です。しかし、卵からかえったばかりの幼虫は体が小さくて、広い環境を白分で探し回って餌になる植物を見つけることができません。そこで、飛ぶことができる成虫が、正確に植物の種類を見分けて、幼虫が食べられる場所に卵を産むのです。花の蜜を飲んでいる成虫は葉っぱを食べないのに、どうやって幼虫の餌を見つけているのでしょうか。その謎に遺伝子の情報からせまる、最新の研究について紹介します。

2.東京大学大学院医学系研究科・教授岡部繁男

「脳のネットワーク:そのはたらきと病気との関連」

脳の機能は神経細胞やグリア細胞がつくるネットワークによって実現されています。我々が物を考え、喜び悲しみ、共感する事ができるのも脳のネットワークの正しい働きによります。逆に脳のネットワークの働きが障害されると、様々な精神・神経疾患の原因ともなります。この講演では脳内で神経細胞やグリア細胞がつくるネットワークの性質やその研究方法について紹介し、脳の働きや病気との関連についても説明します。

3.広島大学大学院生物圏科学研究科・准教授長沼毅

「謎の深海生物にさぐる宇宙生命の可能性」

暗黒の深海の海底火山に「光も食物も不要」という不思議な生物「チューブワーム」が繁栄している。人間には猛毒の火山ガス(硫化水素)をエネルギー源にして二酸化炭素から有機物をつくる生き方は、植物が光をエネルギー源にして営む光合成独立栄養によく似ている。光がなくても光合成と同じことをする化学合成独立栄養は、海底火山があれば光も食物も不要ということは、地球以外の天体でも海底火山があればチューブワームのような生命がありえるのか?そんなことを一緒に考えてみたいと思う。

4.岐阜大学大学院医学系研究科・教授深尾敏幸

「新生児マススクリーニングと先天代謝異常症」

2014年から全国で新しい新生児マススクリーニングが始まって、少なくとも19疾患がスクリーニングされるようになりました。聞き慣れない疾患が並んでいますが、乳児期から幼児期に非常に重篤な症状を来しうる疾患を持つ子を早期診断して、障害なく、もしくは最小限に障害を食い止めることは非常に意義があることと考えられます。そのような新生児マススクリーニングについてお話しさせていただきます。

講演中 休憩

それぞれ最新の研究で興味深かったです。

1.遺伝子が作るレセプター(受容体)というタンパク質の研究から切り込んでいます。

2.脳のネットワークを再構築できれば病気を治すことができる。線虫レベルでは構築できている。ヒトではニューロンの数が1000億で構築は大変だが、ヒトゲノム解析のような世界レベルでの研究が突破口になるかもしれない。

3.テレビ出演も多い長沼先生の講演です。深海生物のチューブワームと地球外生命体の話題で熱気が伝わってきました。

4.新生児マススクリーニングは私が教員になった頃(約30数年前)NHKの特集でやっていました。アメリカでの話で探している遺伝病は、日本人にはきわめて少ない「膿疱性線維症」でした。日本でもここまで技術が進んできたことに驚きました。

今回の講演の内容を生物の授業に組み込んでいこうと考えています。