2014年5月の記事一覧

SSHサイエンスラボラトリー第1回群馬大学実験講座2

SSHサイエンスラボラトリー第1回群馬大学実験講座2 午後の部

昼食後13:00より各グループにおいて実験が行われました。

昼食後13:00より各グループにおいて実験が行われました。

実験の様子を写真で紹介します。全部で9講座ありました。実験の内容及び

群馬大学の担当の先生方のお名前です。次がTAの先生方の人数です。最後の( )内の

数字は本校の参加生徒数です。

群馬大学の担当の先生方のお名前です。次がTAの先生方の人数です。最後の( )内の

数字は本校の参加生徒数です。

1 キレート滴定 岩本伸司先生 浅川直樹先生 TA 5名 (30名)

キレート滴定法の中で最も一般的に利用されるエチレンジアミン四酢酸を用いて,

水の全硬度を算出します。白衣とゴーグルの完全装備です。

水の全硬度を算出します。白衣とゴーグルの完全装備です。

2 電気泳動実験 井上裕介先生 行木信一先生 TA 6名 (30名)

電気泳動によるタンパク質分析法が,化学や物理の原理を応用したものであること

を実習を通して学びます。マイクロピペットは初めて使います。

を実習を通して学びます。マイクロピペットは初めて使います。

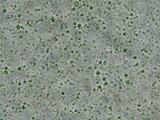

3 顕微鏡でのぞくミクロの世界 秦野賢一先生 林史夫先生 TA 8名 (40名)

顕微鏡を用いてパン酵母や牛乳のミクロの世界を観察・考察しながら、顕微鏡の

取り扱いの基礎を学びます。写真の顕微鏡画像は牛乳です。

取り扱いの基礎を学びます。写真の顕微鏡画像は牛乳です。

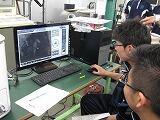

4 金属の引張試験 松原雅昭先生 鈴木良祐先生 TA 2名 (20名)

引張試験を行い金属の変形過程を観察するとともに強度を調べます。電子顕微鏡を

用いて破断面を観察します(上段)。紙の強度を調べます。(下段)

用いて破断面を観察します(上段)。紙の強度を調べます。(下段)

5 ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析 松井雅義先生 TA 5名 (30名)

本テーマに関する講義と実験を通じて理科、特に化学の分野において重要な分離

技術の基礎を学びます。

技術の基礎を学びます。

6 川の流れの水理実験 鵜崎賢一先生 TA 2名 (15名)

実験室の開水路を用いて川の流れの不思議な性質や河川管理技術を学びます。

7 見えない電気を可視化しよう~電位分布の測定~ 高橋俊樹先生 TA 4名 (30名)

2つの電極間に電圧を加え,電極間の等電位線を描いてみよう。電場や電位の概念

を等電位線を図示する体験を通して学びます。

を等電位線を図示する体験を通して学びます。

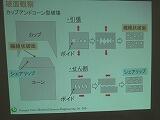

8 Flashを使ったプログラミング体験 山崎浩一先生 TA 5名 (30名)

Flashを使った未完成のプログラミングを完成させるというスタイルでプログラミングを

体験します。

体験します。

9 ニュートンリング(光の干渉) 山本隆夫先生 高橋学先生 TA 2名 (15名)

光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例としてニュートンリングを利用して

レンズの曲率半径を測定します。計算が大変そうです。

16時 各実験室の実験が終了し、再び大ホールに集合し、本日のまとめをしました。

群馬大学の大沢先生より講評をいただきました。

最後に学年主任の角海より、本日の良い点悪い点の反省と、これからもしっかりやっていこうと

いう熱いエールを生徒に伝え、予定をすべて終了しました。

群馬大学の先生方、そしてたくさんのTAの先生方ありがとうございました。

レンズの曲率半径を測定します。計算が大変そうです。

16時 各実験室の実験が終了し、再び大ホールに集合し、本日のまとめをしました。

群馬大学の大沢先生より講評をいただきました。

最後に学年主任の角海より、本日の良い点悪い点の反省と、これからもしっかりやっていこうと

いう熱いエールを生徒に伝え、予定をすべて終了しました。

群馬大学の先生方、そしてたくさんのTAの先生方ありがとうございました。

16:30群馬大学を出て 18:00栃高に到着しました。

SSHサイエンスラボラトリー第1回群馬大学実験講座

SSHサイエンスラボラトリー

第1回群馬大学実験講座

「自然科学への高い興味関心を持つ生徒を育成する」ことを目標にした、この企画も3年目を

迎えました。すでにSSHクラブに加入してきた積極的な生徒も多数います。

迎えました。すでにSSHクラブに加入してきた積極的な生徒も多数います。

平成26年5月24日(土) 8:50~18:00 群馬大学理工学部にて、1年生が参加しました。

8:50 生徒集合 9時、6台のバスにて栃高を出発しました。 (出流原で休憩)

8:50 生徒集合 9時、6台のバスにて栃高を出発しました。 (出流原で休憩)

10:30群馬大学到着。大ホールに集合し、早速オリエンテーションです。

SSHに関する説明が本校の篠山よりありました。次に群馬大学の大沢先生より、実験の心構え

等の挨拶がありました。

11:00~11:30 各グループごとに移動し、実験の説明が実験室で行われました。

等の挨拶がありました。

11:00~11:30 各グループごとに移動し、実験の説明が実験室で行われました。

11:30~12:00 その後、実験室見学を中心としたキャンパスツアーが、群馬大学

の先生方の引率で行われました。キャンパスツアーの様子です。

の先生方の引率で行われました。キャンパスツアーの様子です。

12:00~13:00 昼食後、午後は実験となります。パート2に続きます。