|

文字

背景

行間

令和5年6月8日に、さくら市氏家公民館ホールで開催されました。

保護者3名が参加してきました。

「学校では教えてくれない 差別と人権のお話」と題し、部落解放同盟栃木県連合会

書記長 戸田 眞 氏による、90分間の熱い講話でした。

冒頭、スライドでこんな問いかけがありました。

「差別・人権 興味ありますか?」

「私たちの周囲にある差別?」

「今日は何を求めてきましたか?」

戸田先生は、自身が部落出身者であり辛い経験をお持ちです。自らカミングアウトしその問題を世に広め、問題解決に繋がるよう尽力なさっています。

私は大田原市出身ですが、小学生の頃にこのようなビデオを観ました。

結婚を約束した二人がいました。しかし、女性が部落出身だということがわかり男性側の両親に猛反対されます。それを知った女性は泣き崩れていました。

そこまでは覚えているのですが、相当昔の記憶なので、その後二人は結婚に至ったのか、それとも結婚できなかったのか・・・。

しかし、このビデオを観たことはしっかり覚えており、結婚もよくわかっていない小学生ながら、とてもショックでした。生まれた地域によって差別を受けること。その差別が先祖の身分が原因であることに。

しかしそれ以来、部落問題、同和問題のことを耳にすることなく年月が過ぎ、今回の講話であらためてその実情を知ることが出来ました。

私が驚いたのは、部落地区に住む方の個人情報がネットに掲載されていることや、リスト化されものが某有名ショッピングサイトで売られていたということです。

家の売買でも、不動産会社によっては部落地域でないかを確認することがあるそうです。

部落問題だけではなく、さまざまな差別があります。対策はされています。例えば、男女雇用機会均等法、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法など。

その一つに、「部落差別解消推進法」があると知りました。

戸田先生は、これは努力義務であり禁止法ではないのですと仰っていました。努力義務なので、従わなくても制裁はありません。努力義務ではなく、禁止法として国が動くことを望んでいらっしゃるのだなと感じました。

講話の中で、今日聴いた話をアウティングしてくださいとお話しされていました。

早速、休日に主人と息子に話をしました。

主人は部落、同和問題を知っていましたが、息子は初めて知ったと話していました。

この機会に私なりに子供に説明をしました。

「差別を無くすために、誰でもできること、それは知ること。」戸田先生が仰っていました。

また、差別をしていなくても、無関心でいることも差別に繋がると聞いて考えさせられました。

目の前で何かそういうことが起きていた場合、状況によっては自ら関わらないようにしてしまうかもしれない、それが正直な気持ちです。

最初のスライドの問いかけに答えてみます。

「差別・人権 興味ありますか?」→はい、興味があります。

「私たちの周囲にある差別?」 →ありがたいことに、今現在、私の周囲にはありません。

ですが、私たちのとなると・・・。ニュースで見聞きする以外にも、もっと身近なところにあるかもしれません、ただ知らないだけで。

「今日は何を求めてきましたか?」→部落問題について、被害者でもある戸田先生から実態を学ぶために来ました。

私たちの多くは、メディアで取り上げられる問題しか知らずに生きているのかもしれません。戸田先生も仰っていましたが、差別が無くなることはないと思います。少しでも減らせるよう、正しい知識を身につけていくことが大事です。私も心がけながら過ごしていきます。

(S.M 記)

どの講演会も、普段の生活では触れることのない世界を知るチャンスだと思って参加しています。今回のテーマは『差別』。差別される側の叫びを聴いてきました。自分では『差別』とは無縁の世界に暮らしていると思っていましたが、その無関心が『差別』を黙認していることになると訴えられて、ドキッとしました。

『差別』が差別ではなく、ダイバーシティ(多様性)の下『区別』になる世界が訪れることを願うばかりです。

(N.N記)

「差別と人権の話」というテーマに興味を持ち参加しました。

普段から差別や人権について考えているわけではありませんが、「無関心」でいることも差別だと知り、ハッとさせられました。

難しいテーマでしたが、自分の狭い世界を広げる良い機会になりました。

(M.M記)

6月9日(金)に行われた、栃木県高等学校PTA連合会並びに栃木県高等学校保護者連絡会の総会(名前が長い、、、)に出席してきました。総会は、宇都宮駅前の『ホテルニューイタヤ』で毎年行われています。昨年、一昨年は感染症対策のためなのか、株主総会とか捜査会議(あくまでもドラマでしか見たことはない)のような風景が広がっていたのですが、今年は総会後に用意されている懇親会仕様の会場設営でした。

会長のあいさつ、来賓祝辞、祝電が読まれ、議事は、滞りなく進み、質問や異議などもなく、旧役員から新役員へ会は引き継がれました。

最後に、各団体(高P連、各学校のPTA等)の退任される会長への感謝状が渡され、代表して栃高P連の会長が退任のあいさつをされました。

彼は、足利高校のPTA会長で、矢板東PTAと同じようなPTA改革を行っているそうです。昨年もその話をしていらっしゃいましたが、「改革は、容易なものではなく、否定されることも多かったし、不安もたくさんありました。が、共感してくださる方、助けてくださる方、たくさんの仲間ができて、今では楽しかった、やってよかったと思っています。」のようなことを話されていました。

ちなみに、おこがましくも、私も感謝状頂いちゃいました。

高校2学年の保護者進路説明会・学習会 PTA活動報告

5月17日㈭の午後に、高校2学年の保護者進路説明会・学習会を開催しました。校長先生の自己紹介から始まり、ボランティア代表の挨拶、oneyearボランティアで形成される学年部メンバーの紹介がありました。

参加者は、なんと118名!!

昨年もたくさんの保護者が参加されていて、教育熱心な方が多いんだなぁと感心しましたが、今年もたくさんの保護者のみなさんに参加していただきました。

学習会

「子どもの進路との向き合い方」をテーマに、保護者同士で話し合いました。

学年概況報告

折原先生と高秀先生から、生徒たちの大まかな様子や、今後の予定などを教えていただきました。スライドを使って、資料には含まれない、子供たちの普段の様子の写真を見せていただきました。

進路説明会presented by山木先生

新しい大学入試についての詳しい説明と2023年入試報告、そして新しい指標であるGSTについてご教示いただきました。

修学旅行について

JTBの方から、行程と支払方法の説明がありました。行き先は「広島〜大阪、京都」です。

PTA活動報

今回も学校側からの要請で、司会と受付、駐車場係のボランティアを募集しました。いつもながら、能動的に動いてくださる方々で、参加する保護者の皆さんが安全に迷うことなく会場まで来られるよう、誘導してくださいました。加えて、新しい試み『始めの挨拶係』を募集してみました。まさか、本当に引き受けてくださる方がいらっしゃると思わずにいたのですが、手を挙げてくださった方がいて、しかも当日、とても素晴らしい導入の挨拶をしてくださいました。そのおかげで学習会から進路説明会と真剣で楽しい会になりました。

学年部より

昨年まではできなかった『保護者同士近くで楽しく話す』ということが許されるようになりました。学習会ではテーマに沿った話だけではなく、家庭での子供との向き合い方や、受験に対する不安など、同じ保護者として話すことができ、とても有意義な時間を過ごせました。何より、学年部として手を挙げたみなさんとonedayボランティアとしてお手伝い頂いたみなさんと顔をみて、笑いながらおしゃべりできたことが、何よりも喜ばしく楽しいひとときでした。

2023年5月8日18:00〜 第1回PTA総務委員会 会議録

1.会長挨拶

2.校長挨拶

3.運営委員会の内容/やり方について

今後のPTAの運営について

情報部、企画部の年間計画の確認

4.総務委員会の参加者について

総務委員会に企画部長と情報部長も出席していく。

5.今後のPTAの運営について

PTA総会の開催方法の検討

6.学年部

学年部長の設置について検討

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2023年5月8日18:40~ 第1回PTA運営委員会 会議録

1.会長挨拶

2.校長挨拶

3.自己紹介

4.議事:今後のPTAの運営について

【情報部】

・年間計画について説明。

・学年部を中心に保護者会等の原稿を作成してもらい、情報部でホームページにアップしていく。体育祭等のイベントも、学校の許可を取りホームページにアップしていきたい。

【企画部】

・附属中保護者向けワークショップ:8/5(土)10:00~開催。

デジタルの活用をテーマにしたワークショップを開催していきたい。

・PTA研修旅行:大学の見学

秋に実施を予定。見学先の選定およびスケジュールをこれから決めていく。

・矢東祭(校内発表一日、一般公開一日)

PTAとしての企画を検討していく。

●PTA成り立ちの話(新部顧問)

チャットアプリSlackの運用もPTAの運用も、その時のPTAのみなさんで「やろう!」と思うことをやってほしい。ぜひ楽しんでほしい。

●宿題:次年度のPTA総会のやり方について7月までに検討していく。

【学年部】

・顔合わせ実施

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

「情報部長のあ〜ゆぅ、こ〜ゆぅ」

PTAに、新しい風が入ってきました。とても新鮮で心地良い風です。新しいメンバーを迎えての初めての運営委員会は、自己紹介を順番にしました。先生方から、お子さんのことやご家族のことなど役員会ならではの秘話を聞くことができて盛り上がり、子供の頃にお友達とお楽しみ会をこんな風にやったな…と思い出すほど、和気あいあいとした雰囲気の中、お話をさせていただきました。笑いが絶えず、これこそが、対面のいいところ!…と強く感じました。今年は、企画部で楽しい計画が複数あります。乞うご期待です。誰よりも、この原稿を書いている私が、楽しみでなりません。

さて、私は情報部の部長として2年目を迎えました。子は附属中の3年生になりました。たくさんの仲間と先輩、先生方、関わってくださる保護者のみなさんのおかげで、充実した矢東ライフを過ごしています。最近、お昼の時間にお友達と向かい合わせで食べられるようになり、会話を楽しみながら食べるご飯は美味しいと教えてくれました。私はそんな言葉を聞いて、とても嬉しい気持ちになりました。忙しい学生生活の中で、そんな気持ちにたくさんなってほしいと思いました。そして、それは親である私も同じだと思いました。学校と自分から関わりを持っていたい、学校の教育活動を理解したい、なるべく学校の雰囲気を肌で感じたいと思っています。私はこの情報部の活動すべてをスマートフォンで完了しています。この原稿もスマートフォン(Word)で作成しています。いつでもどこでもスキマ時間に作業を進められ、とてもカンタンです。Slack・ホームページ・広報紙を通じて、みなさんに、より早く、より面白く情報をお伝えしたいと思って活動しています。今年はプラスワンで何か新しいことができたらいいなと思っています。

PTAとしていろんな方に関われること、これは運命的で素敵なことだと思っています。わくわくが止まりません。次回の会議が楽しみな情報部長でした。

入学してからあっという間に5月連休直前になってしまいました。中1、高1のみなさま元気に学校に通えていますでしょうか?新年度予想以上にバタつき入学式レポートが大変遅くなってしまったことお詫び申し上げます。

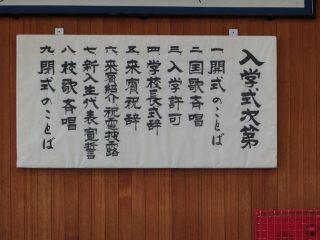

4月7日(金)全定中合同の入学式が行われました。

マスクを外して入場する子がいたり、一人一人の名前が呼ばれて起立をする場面に感慨深いものを感じました。

校長先生のお話の中で矢東生の生徒指標について説明があり、これは矢板東高校として分離・独立した時に教職員と全生徒で考えて作り上げたものというのを聞き、改めて読み返すと素晴らしい内容だなと思いました。詳しくはホームページ学校紹介の教育目標をぜひご覧になってください。親の私達も日々見直して心に留めておくべきことだなと思います。

PTA会長のお話は、抜粋して以下のようにまとめてお伝えします。

学校とは「出会いの場所として大切な空間」ということ、勉強だけでなく、友達、先輩、先生との学校生活を楽しんでください。保護者の皆さんは今お子さま以上に不安を感じてらっしゃる方も多いと思いますが、どうか肩の力を抜いてお子さまの話を一生懸命聞いてあげてください。子供が話し出したらちょっと家事の手を止めて、向き合って欲しいと思います。伝えることはコミュニケーションの肝です。まして、自分のことを誰かに分かってもらうことはとても難しく、とても大切です。そして、子供には相手のことを考えながら話すことを身につけて欲しいと思います。このちょっとした時間で、ちょっとした変化に気づいたり、成長を感じることができます。親にとっても、たぶん子供にとっても有意義な時間であると思います。みなさんの新しい生活に参考になれば幸いです。

飾らず、気取らず、ありのままのお母さん目線でのひと言ひと言が、胸に刺さりました。

同窓会長様からは、みなさんの可能性は無限に広がっています。ぜひこの6年間で自分の打ち込めること・好きなことを見つけて、将来のなりたい自分に向けて頑張って欲しいという温かいエールをいただきました。

中学生からお世話になってますが、この素晴らしい環境の学校に通えることに感謝して過ごしてまいりたいと思います。

「PTAより」には、保護者目線での記事を載せていきますので、新年度もどうぞよろしくお願い致します。

2023年4月17日(月)令和5年度年度初め総務運営委員会を下記内容で開催しました。

令和5年度年度初め総務運営委員会(議事録)

1.開会

2.会長挨拶

3.校長先挨拶

4.議事

(1)令和4年度事業報告について

(2)令和4年度決算報告・会計監査報告について

(3)令和5年度事業計画(案)について

(4)令和5年度予算(案)について

(5)令和5年度PTA役員の選出について

(6)令和5年度PTA総会の持ち方について

(7)感謝状贈呈について

(8)その他

①PTA関東大会栃木大会について

7月8日(土)9:00〜15:00を予定。詳細は分かり次第、周知していく。

②コロナ禍前に実施していたPTA事業について

これから企画部を中心に検討していく。

③次回からの委員会名称(案)及び会議構成(案)について

④その他

●新部会長:PTAがSlackの中で情報共有できる体制ができた。これからもPTA活動は続いていく。先生方と保護者が一緒に子どもたちを育てていくということを大切にしたい。温かい雰囲気の中で健やかに育てていければと思う。

●山田副会長:これからも楽しくPTA活動をしたい。ワンデーの方々にも協力をいただき、保護者同士のつながりが持てるようにしていきたい。そのつながりによって、子どもたちにいい影響を与えられると思う。

【感想】

5月8日からコロナの感染症上の分類が5類に移行します。私たちはこれまでコロナによって、イベントの中止や制限を余儀なくされてきました。しかし、ここでわたしたちは、イベントが減ってしまったからこそ、イベントの一つひとつが本当に大切なのだと気付きました。今年度はコロナ禍以前のように、多くのイベントが実施に向けて動き出そうとしています。限りのあるこの時間を、楽しみ尽くしたいと思います。ぜひ、これからのPTA活動にご期待ください。みなさんのご参加をお待ちしています。

附属中2年生 立志の集い・総合的な学習の時間発表会

日時 2023年3月6日(月)

場所 東雲ホール

13:05〜13:45 立志の集い

13:55〜14:40 総合的な学習の時間発表会

【立志の集い】

まず、校長先生よりご挨拶をいただきました。校歌の歌詞の一部「胸に理想の灯をともし」、儒学者の佐藤一斎先生の「一灯をさげて暗夜を行く」を引用され、「一灯とは自分自身の強い志を意味します。どんなに先が見えないつらい時でも、強い志を持って前へ歩んでください」と生徒のみなさんに話されました。

次に、実行委員長から挨拶がありました。「2年前、新型コロナの影響下で入学し、希望と共に不安がありました。不慣れなことばかりでした。来年度から最上級の学年になり、矢板東附属中学校を支える存在になります。今日は決意や感謝を伝えたいです」と話されていました。

栃木県知事から「一期一会を大切にし、これからの世界について考えていってほしい」とメッセージをいただきました。

最後に、生徒一人ひとりの立志の決意表明をしました。緊張しながらも、堂々と胸を張って発表する姿が素晴らしかったです。自分がどんな人間になりたいか?どんな夢を叶えたいか?どんな仕事に就き世の中に貢献したいか?自分の言葉でしっかりと伝えていました。責任感のある人、感謝を伝えられる人、多角的に物事を捉えられる人、コミュニケーション能力の高い人、誰からも信頼される人、挑戦できる人、努力し続けられる人…。具体的に職業名や職種名をあげている生徒もいて、今まさに、その子の「道」が作られる瞬間を目撃した、そんな気持ちになりました。そして、保護者一人ひとりのところへ、立志の決意を綴った原稿と素敵な手紙をプレゼントしてくれました。

【総合的な学習の時間発表会】

職業探究について代表生徒の発表、イングリッシュ・キャンプ、イングリッシュ・ディベートについて活動報告がありました。

職業探究は、社会とのつながりを意識し自分自身の適性を見つめ、社会を構成する人々の知恵や生き方を学び、将来の生き方を考えることを目標としています。イングリッシュ・コミュニケーション学習は、英語によるコミュニケーション能力・論理的思考を高め、今後の英語の学習の意欲向上をねらっています。代表の生徒がパワーポイントを使い分かりやすい言葉で発表をしてくれたことで、自分の子もクラスの子も学年全体でこんなことを頑張っていたんだと感動しました。これらに必要な自己の理解を深める作業、それを伝える資料作りをたった10ヶ月程度で成し遂げた子供たちに、たくさんの拍手を送りたい気持ちになりました。子供たちの成長をひしひしと感じました。指導してくださいました先生方、本当にありがとうございました。

2023年2月20日(月)今年度第4回目の総務運営委員会を下記内容で開催しました。

第4回総務運営委員会(議事録)

1.開会

2.会長挨拶 今後も新体制のPTAをよろしくお願いします。

3.校長先挨拶 行事の協力をしていただき、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。

4.議事

(1)令和4年度事業報告(案)及び令和4年度決算見込み報告について

7月・8月実施の高P連大会は、オンライン参加している。PTAだより「銀杏」は年一回の発行なので、3月の発刊の記載は削除とする。

(2)令和5年度事業(案)及び令和5年度予算(案)について

・7月7〜8日に第69回関東高P連大会栃木大会を開催。割り当てられる業務については今後アナウンスされる。

・PTAだより「銀杏」第110号の発刊は7月20日を予定。

・各会費は例年通りとする。

(3)PTA会則の改正について

内容の確認を行なった。

(4)令和5年度PTA4役案について

(5)各部より(事業報告・反省・来年度申し送り事項等)

①企画部…中学進路ワークショップの日程調整を早めに決めていく。

②情報部…各学年部が中心となりワンデーボランティアの方に協力いただき、ホームページに掲載する記事がスムーズにできた。今後も広報活動への協力をお願いしたい。情報部専用のUSB購入を検討したい。→購入可となる。

③各学年部

中1…2月25日に土曜補講参観と進路講話がある。ホームページの記事を作成していく。

中2…3月6日に立志の集い・総合的な学習の時間発表会がある。ホームページの記事を作成していく。

中3…12月1日に進路説明会を開催。

高1…3月1日に感謝式を執り行う。

高2…12月3日に進路説明会を開催。

(6)その他

多くの方からのPTAワンイヤーボランティアの登録をよろしくお願いします。

【感想】

私はこの一年間、情報部の部長として活動をさせていただきました。思い出を少し記したいと思います。さまざまなイベントに参加させていただきました。スマホと一眼レフカメラを片手に。記録はスマホのメモ帳、情報部のみなさんと共有したいことはSlackというアプリを活用して、リアルタイムでやりとりをしました。普段は仕事をしているので、イベントのときは休暇を取り参加していました。学校に来てPTAの一員として活動する中で、中学・高校や学年を超えて保護者の方と仲良くなることができ、また、先生方と話す機会が増えていきました。イベントでは仲間と協力し誰よりも面白がっている子供たち、子供たちを温かく導いてくださる先生方の姿を見届けました。その度、わたしは得した気分になっていました。

新体制のPTAになって2年目が終わろうとしています。前年踏襲ではないので、エネルギーが必要ですが、だからこそいろんなアイディアを試すことができます。会議ではリラックスした雰囲気の中で誰でも気軽に意見でき、わたしたち保護者の声を先生方にお伝えすることができています。次年度も私たちPTAは、子供たちと共に成長し続けていきたいと思っています。

2023年2月25日(土)に、附属中1学年の土曜補講参観および進路講話が行われました。

【土曜補講】

1組:1時限目 社会科、2時限目 伝統文化教室

2組:1時限目 数学科、2時限目 社会科

私は2組の補講を参観させていただきました。数学科では公務員試験に挑戦していました。社会科では少ないヒントから国名を当てるゲーム、逆に国名を当てるヒント作りに挑戦していました。子供たちはグループで楽しそうに学んでいました。

保護者が土曜補講を参観するのは今回が初めてとのことでした。

貴重な機会をありがとうございました。

【進路講話】

12月に開催された保護者会では時間の都合上、進路講話をほとんどお聞きすることが出来ませんでした。今回改めて時間を設けていただきまして、山木先生をはじめ諸先生方ありがとうございます。

50分間、目から鱗の内容でした。私なりにレポートさせていただきます。初めて聞くような言葉もたくさんあり、間違いがあるかもしれませんがご勘弁ください。

〈山木先生の講話より〉

先生は、矢板東高校に来て8年目、進路担当は5年目だそうです。進路講話のネタがたくさんあり、今回は2つに絞ってお話をしてくださいました。

① 世界の潮流とそれをふまえた日本の動き

② 矢板東高校でやっていること

① についてです。世界ではウクライナ情勢、コロナ問題、カーボンニュートラル(2050年までに温室効果ガスゼロ目標)、SDGs、AI、OECDによるEducation2030(汎用的能力、コンピテンシーが必要)などが取りざたされています。

日本では文部科学省をはじめその他の機関より、人間力、社会的基礎力(行動、考える力、チームワーク)が求められているそうです。学びを人生や社会に生かそうとする力が求められています。

勉学の基礎力だけではなく、コミュニケーション能力、リーダーシップ能力が求められています。

② についてです。矢板東高校でこの4年間で始めたことは、

・ 社会で求められる汎用的な能力・態度・志向をはかるために、GST(ジェネリックスキルテスト)の導入

・ ケンブリッジ英検4技能CBT導入(導入経緯については、山木先生にお問い合わせくださいとのことです)

・ 専用手帳(矢東仕様で市販されていません)

・ 東大金曜講座

この講座は、東大に入学された先輩の働きかけが大きいようです。中学生も受講可能ですので、希望者は山木先生にお問い合わせください。

・ 医学科セミナー(高校2年生対象)

中高一貫校になってから、医学部希望者が増えたそうです。

・ 外部プログラムへの参加奨励

「チャレンジすることが大事、うまくいけば自信がつく。ダメなら振り返りをすれば良い」

では、附属中で導入していることは、

・ みらいPASSジュニア(県内では唯一の導入校)

・ パーソナルキャリア「“はたらく”を考えるワークショップ」

・ 英語の学習アプリ

・ リンガスキル(中学3年生)

・ 進路講話ワークショップへの賛助

来年度入学生からは、AI搭載6教科ICT教材の導入が始まります。

キーワードは、「汎用的能力」と「コンピテンシー」です。

「全国に目を向けています。栃木県内にとどまっていようとは思っていません」と強く仰ってくださいました。

また、私達保護者も勉強をして頭の中を常にアップデートしていくことが大事です。

そして、ぜひ保護者が学んでいる姿を子供たちに見せてあげてください。

「言葉ではないメッセージが伝わるはずです」とお話を結んでいただきました。

【感想】

土曜補講では、通常の授業参観とは違った子供たちの様子を垣間見ることが出来ました。

土曜補講だからこそ実施出来る内容を考えていただきありがとうございます。今後も可能でしたら、土曜補講を参観出来たら良いなぁと思っています。

進路講話では、山木先生の熱意がたくさん伝わってきました。中学1年生の間に、このような最新の進路のお話を聞けることは大変ありがたく、矢板東高校附属中学校に在籍しているからこそだと実感しました。

今後とも山木先生がお持ちのネタを少しずつ、私達保護者にアップデートさせてください。

12月にお話しされていた「私はその辺に落ちているような話はしません」は本当でした。

今回の進路講話並びに土曜補講参観、誠にありがとうございました。

※先日学校より頂いた「矢東高同窓会報」に、山木先生の文章が掲載されております。また、進路部HPでは、山木先生の「進路室ノート」が見られます。ぜひご確認ください。

2022年12月5日(月)に、附属中1学年の授業参観および保護者会が行われました。

1組は社会科、2組は国語科の授業でした。

私は2組の国語科の授業を参観させていただきました。7月の授業参観と比較すると子供たちの大人びた様子に驚きました。

約4か月後には2年生になります。毎日子供たちの成長をサポートしてくださっている諸先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。

さて、保護者会では1時間という限られた時間の中で、様々な情報提供をしていただきました。

【校長先生より】

進路の実現へ向けて、志高く指導をしていきたいというお話がありました。中高一貫校だからこそ出来る特別教育の実施、また文部科学省が実施している「トビタテ!留学JAPAN」には多数の高校生が参加するなどのお話がありました。

【2学期の学習の様子と冬休みの学習について】

根本先生よりお話をいただきました。

この学年は、とても活発だそうです。先日実施された「はたらく」を考えたワークショップでは、パーソナルキャリアの講師の先生から大変素晴らしいお褒めの言葉をいただいたそうです。

学習面では、メリハリが大事だとお話しされていました。復習をしっかりして記憶を短期的なものにはしない、課題の提出や取り組みに差が生じてきている等のお話がありました。

根本先生ご自身の子育て経験のお話が、私はとても心に響きました。

同学年の子供を持つ親として共感するところがたくさんありました。子育てのゴールは「自立」させてあげること。子供へのヘルプ→子供のサポートに変えていく。子供の話をよく聞いてあげること。子供が自分に自信を持てるような子育てをなどなど。

お話を聞いていて、私も救われる部分があり少し泣きそうになりました。

ステキなお話をありがとうございました。

【2学期の学習の様子と冬休みの生活について】

齊藤先生よりお話をいただきました。

この学年は、とても元気が良く、欠席も少ないそうです。

冬休みについては、規則正しい生活ができるようにしてくださいとのことでした。また、中学1年生という時期は悩みや不安が多い時期なので、家族でのコミュニケーションが取れると良いですねとお話がありました。

冬休み中の食事を家族が揃って食べられるように心がけてください、また子供のインターネットの利用について、十分気をつけてくださいとのことでした。

健康指導についてです。出席停止後の登校についてお話がありました。

新型コロナウイルス感染症の場合→診断時に何日まで自宅待機の指示があったかを学校に連絡してください。

インフルエンザの場合→登校する際に「登校申出書」の提出をお願いします。様式はホームページからダウンロード、または、新入生の手引きにもあります。

【修学旅行について】

修学旅行は、2024年11月20日~11月22日に奈良・京都方面です。

日本旅行の担当者様より、集金方法のお話がありました。

詳細については、年明けに学校より配布されます。

【高校進路部より】

山木先生よりお話をいただきました。

残念ながら、時間の関係で約5分のお話でしたが、その中でも「私はその辺に落ちているような話はしません」とおっしゃってくださっていたのがありがたかったです。子供たちや私たち親に有益な情報を提供出来るように、日々努力をしてくださっていると深く感じました。卒業していった先輩方も後輩のために、色々な情報を山木先生にお話してくれるそうです。とても素晴らしい関係だなと思いました。

【感想】

今回の授業参観と保護者会に参加して、あらためて思ったことがあります。

それは、我が子がここの生徒になれて良かった!です。

あと5年と数ヶ月、色々なことが待ち構えていると思います。

全てが、かけがいのない時間になりますように!