給食室より

【麻婆ナス(7月6日)】

夏野菜のナスにはカリウムが豊富に含まれていることが特徴です。

カリウムには体の熱を逃がす働きがあるため、夏バテ解消に適した野菜でもあります。

旬の物を頂くことは味が良いだけでなく身体にとっても効果的ですね。

【鶏ホイル焼(7月5日)】

「おかか和え」にはほうれん草と小松菜を使っています。

同じようは葉物野菜ですが、栄養面では違いがあり、βカロテン、カリウム、葉酸などはほうれん草が、カルシウム、鉄などは小松菜の方が多く含まれています。

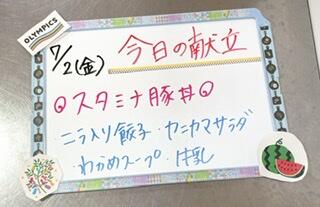

【スタミナ豚丼(7月2日)】

豚丼には豚肉とにんにくの芽。餃子はニラがはいっています。

豚肉と一緒にニラやにんにくを食べると疲労回復効果が高まります。

今日はテスト最終日ですね。もう一踏ん張り、頑張りましょう!

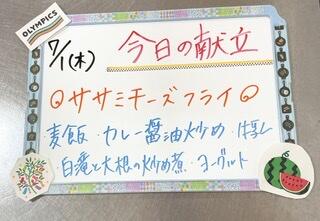

【ささみチーズフライ(7月1日)】

給食のヨーグルトの種類では初登場の特定保健用食品です。100gと食べ応えもあります。

プチプチとした食感が楽しい麦ご飯は白米の20倍も食物繊維が含まれているといわれています。

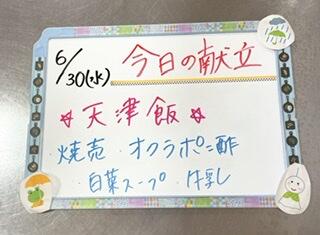

【天津飯(6月30日)】

6月最後のメニューは『天津飯』です。中華料理と思いきや、実は日本発祥の料理です。

ちなみに『かに玉』は中国発祥だそうです。

今回は玉子にも餡にもたくさん具をいれてみました。

【鶏イタリアンソテー(6月29日)】

ミネストローネにはひよこ豆(白色)、青えんどう豆(緑色)、赤いんげん豆(赤色)

のお豆が入っています。それぞれ味や食感にも違いがあるのでぜひ意識して食べてみてください。

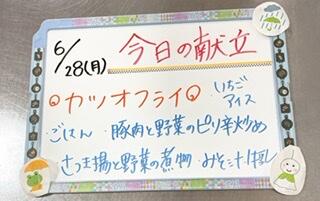

【カツオフライ(6月28日)】

今日は今年度初のアイスクリームです。とちおとめを使用した苺味です。

生徒のみなさんは明日からの期末テストですね。体調に気をつけてがんばってください。

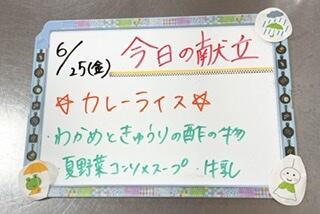

【カレーライス(6月25日)】

コンソメスープには夏野菜のズッキーニやレタス、トマトが入っています。

ズッキーニはきゅうりを大きくしたような見た目をしていますが、実はかぼちゃの仲間です。ビタミンAに変わるβカロテンやカリウムが多く含まれています。

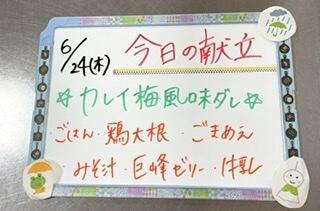

【カレイ梅風味(6月24日)】

左ヒラメに右カレイと見分ける際によく聞く言葉ですが、例外も多いとか。

このほかにも目がハートの形になっているのがヒラメという説もあるそうです。

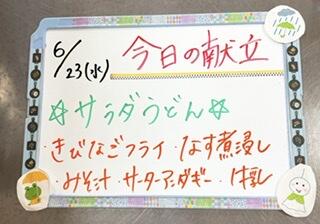

【サラダうどん(6月23日)】

サーターアンダギーは沖縄の伝統的なお菓子のひとつです。「サーター」は”砂糖”、「アンダギー」は”揚げ物”という意味です。沖縄ではおやつとしてだけでなく、お祝いなどの行事の時に食べる縁起物でもあるそうです。

~~~~~~~~

今から76年前、第2次世界大戦中、沖縄本島で激しい地上戦がありました。

今日はその沖縄戦が終わったとされる日、「慰霊の日」です。

沖縄戦で亡くなった方は24万人以上います。今日は皆さん、祈りを捧げましょう。

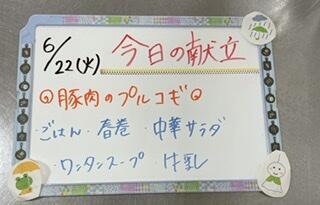

【豚肉プルコギ風(6月22日】

今日の給食のメニューの多くに人参が使われています。

学校給食の野菜には欠かせない人参は緑黄色野菜を代表する野菜のひとつでもあります。人参は苦手な人が多いですが、切って調理されているのでぜひ残さず食べて欲しいです。

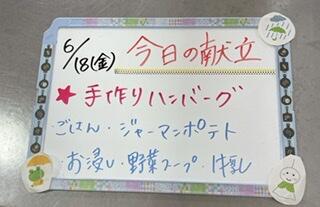

【ハンバーグ(6月18日)】

今日は手作りハンバーグです。牛と豚の合い挽き肉を使って一つ一つ作りました。お肉本来の味を楽しむことができ、生徒にも好評です。

また、ジャーマンポテトとハンバーグはドイツ発祥の料理です。皆さんは知っていましたか??

明日はいよいよ定通総体です。頑張ってきてくださいね。

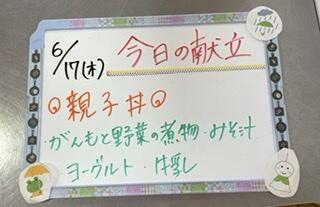

【親子丼(6月17日)】

ヨーグルトは種類によって菌の種類も様々です。

ヨーグルトというと朝のイメージが多いですが、腸の蠕動運動が活発になる夜に食べた方が効果的だといわれています。

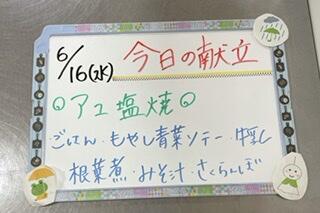

【アユ塩焼き(6月16日)】

栃木県の地産地消元気アップ事業により、アユを提供していただきました。

今日はアユ本来の味を楽しめるようシンプルな塩焼きです。

骨が多いのも川魚ならではです。ゆっくり味わってみてください。

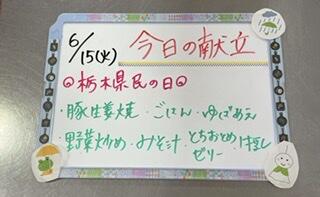

【豚肉の生姜焼き(6月15日)】

今日は栃木県民の日です。

栃木県といえば苺です。とちおとめゼリーもぜひ食べてくださいね。

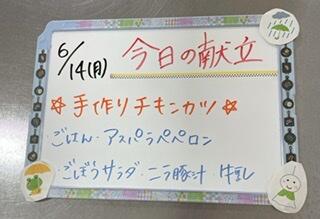

【手作りチキンカツ(6月14日)】

チキンカツは鶏ムネ肉を使用しています。鶏ムネ肉には鳥が空を飛び続けられるのに必要な『イミダペプチド』という成分が豊富で疲労回復にも効果が期待できます。

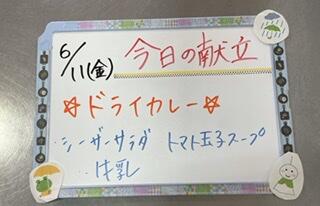

【ドライカレー(6月11日)】

これからの時期にかけて旬な夏野菜トマトは足利市の特産のひとつでもあります。

リコピンを多く含み、身体の酸化を防ぐ効果があります。

今日はスープだけでなく、ドライカレーにもトマトをいれました。

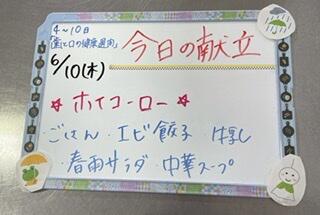

【回鍋肉(6月10日)】

給食で毎日必ず出る牛乳。栄養面に加え、体温が上昇しにくくなる飲み物ともいわれています。もちろん他にも水分補給は必要ですが、気温の高い日は少しでも牛乳を飲むようにしましょう。

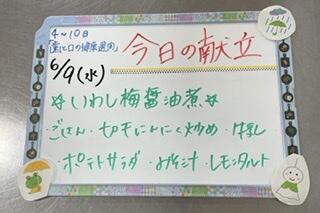

【いわし梅醤油煮(6月9日)】

梅やレモンには疲労回復に良いといわれるクエン酸が含まれています。

来週の定通総体に向けて各部活の練習が始まっています。総体に向けてしっかり体調を整えていきましょう。また水分補給も忘れずにしましょうね。

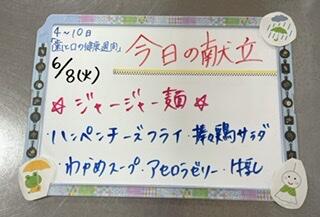

【ジャージャー麺(6月8日)】

ジャージャー麺は、甘辛く味付けされてた挽肉が麺の上にのっているスープのない麺料理です。しっかりと食べてスタミナをつけましょう。

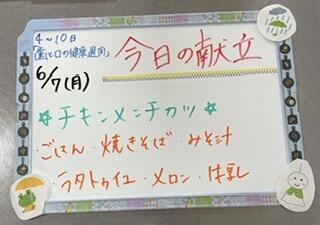

【メンチカツ(6月7日)】

ラタトュイユはフランス料理の一つであり、ズッキーニなどの夏野菜をトマトベースで煮込んだ料理です。ラタ=煮る、トュイユ=混ぜる という意味だそうです。

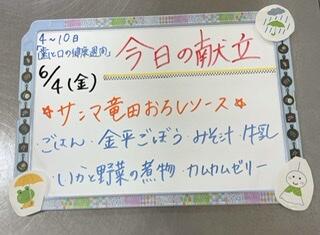

【サンマ竜田揚げ(6月4日)】

6/4~10日は『歯と口の健康週間』です。ごぼうやイカはよく噛んで食べることを、サンマは骨を作るのに必要なビタミンD、カムカムゼリーにはカルシウムが豊富にはいっています。歯を磨くことも忘れずに歯と口の中を大切にしましょう。

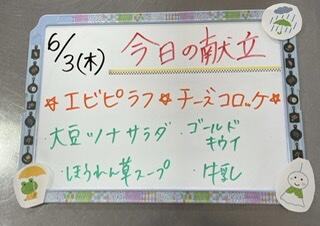

【エビピラフ(6月3日)】

エビは海老フライや海老チリなど人気のメニューが多くありますが、アレルギーも多いため注意が必要な食材でもあります。

コロッケはカマンベールチーズが入っています。

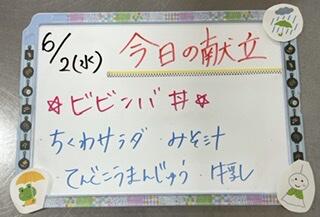

【ビビンバ丼(6月2日)】

今日のビビンバには2種類のもやしを使っています。1つはスーパ-でもよく見かける「緑豆もやし」。もう1つは豆が大きく歯ごたえがある「大豆もやし」です。

大豆もやしは栄養価が高く、たんぱく質やカリウムは緑豆もやしの約2倍ほど含まれています。

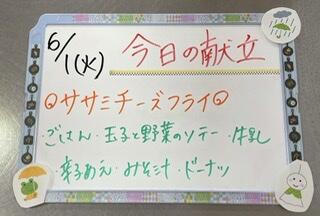

【ささみチーズフライ(6月1日)】

食べ物が豊かになった今も、不足しているのがカルシウムです。大切なカルシウムを手軽においしく摂れるのがチーズです。今日はタンパク質豊富なささみフライにしました。

6月が始まり、少しずつ疲れも出やすくなってくる頃です。バランスの良い食事で夏に向けてエネルギーを蓄えましょう☆

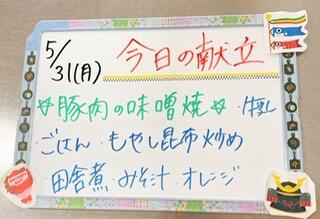

【豚みそ焼(5月31日)】

味噌は基本、大豆から作られていることもあり良質なたんぱく質、食物繊維やカリウムなど栄養が豊富です。ただし塩分も多く含まれているので食べ過ぎに気を付けましょう。

健康のためにお味噌汁などの汁物は1日1杯、多くても2杯までにすることをオススメします。

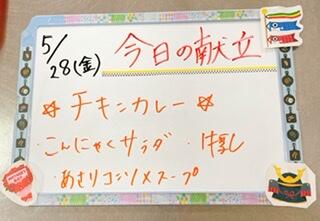

【チキンカレー(5月28日)】

こんにゃくはお隣、群馬県の名産品の一つです。サラダの緑色をしたさしみこんにゃくは青のりの色です。今日はさっぱりと青しそドレッシングで和えました。

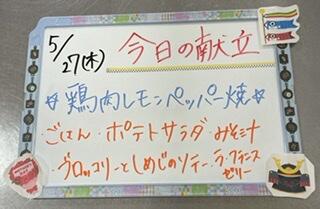

【鶏レモンペッパー焼(5月27日)】

ラフランスは、別名「バター・ペア」(とろける梨)と言われています。国産では山形県が西洋梨生産量の全国第1位で、ラフランスは全国生産量の約80パーセントを占めています。

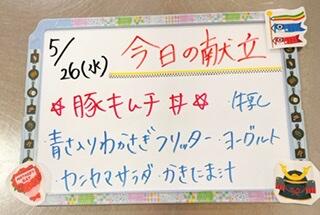

【豚キムチ丼(5月26日)】

ワカサギは骨がやわらかいため、頭から丸ごと食べられる魚です。

たんぱく質やカルシウムなどが豊富なため、疲労回復や骨を丈夫にする効果があります。

今夜は皆既月食です。大きな満月が見られるといいですね。

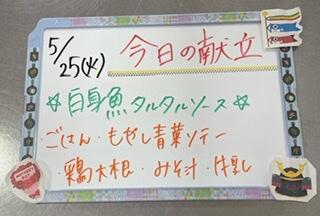

【白身魚フライタルタルソース(5月25日)】

魚フライはホキという魚を使用しています。

他の白身魚にはわずかな糖質が含まれていますが、ホキは糖質ゼロという特徴があります。

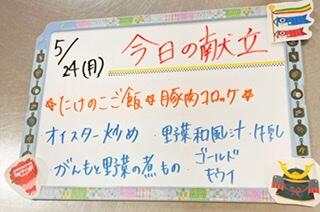

【たけのこご飯(5月24日)】

今日は春が旬のたけのこを使ったたけのこご飯です。古事記にも記されているほど、古くから食べられていたという記録があるそうです。宮城県の郷土料理でもあるそうですが今や全国で食べられています。

【あんかけかた焼きそば(5月21日)】

かた焼きそばはお肉やエビ、白菜、ちんげんさいなどの具がたくさん入った餡をパリパリに揚げた麺にかけていただきます。今回は細い麺を使いました。

今日はテスト最終日です。皆さんお疲れ様でした。

週末は休んでまた来週からがんばりましょう!

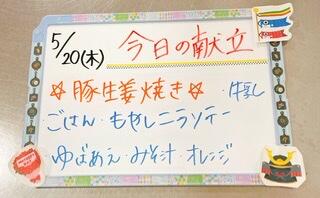

【豚の生姜焼き(5月20日)】

豚肉には、疲労回復ビタミンとも呼ばれるビタミンB1が豊富に含まれています。天気が安定しない日が続き、疲れもたまりやすい時期です。不足しがちなビタミンやミネラルを積極的にとりましょう。

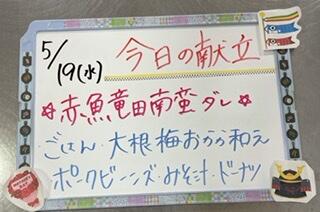

【赤魚竜田南蛮ダレ(5月19日)】

給食初登場の赤魚は白身魚として低糖質、低カロリーです。

そのため、どの調理法でもそこまでカロリーが高くならないので今日の給食のように竜田揚げなどにすると魚が苦手な人でも食べやすくなるのでオススメです。

【三色丼(5月18日)】

れんこんは蓮(はす)の根の部分を食べていて、漢字では「蓮根」と書きます。れんこんの穴は水上の葉とつながっていて、酸素を取り入れるためあいています。

ビタミンCやカリウム、食物繊維などの栄養も多く含まれています。

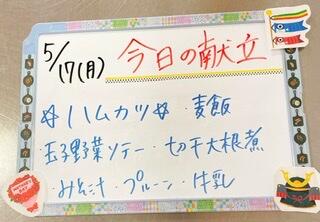

【ハムカツ(5月17日)】

デザートは乾燥の種無しプルーンです。食物繊維や鉄分などが多く含まれているため便秘改善や貧血予防に効果があります。ただし糖質も多く含まれているので食べ過ぎには注意しましょう。

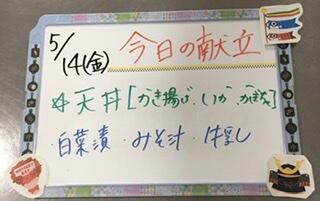

【天丼(5月14日)】

手作りのかき揚げは玉ねぎ、にんじん、春菊が入っています。

春菊の旬は冬ですが、春に黄色い菊に似た花を咲かせるため『春菊』といいます。

花は4~5月が開花時期です。今は時期も終わりの頃なので見かけたらラッキーかもしれません。

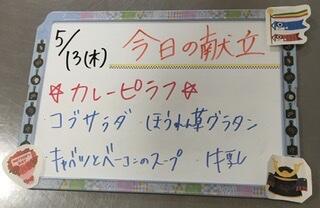

【カレーピラフ(5月13日)】

ピラフはフランス語ですが、そのルーツはトルコ料理の「ピラウ」だそうです。世界三大料理のひとつでもあるトルコ料理。アジアとヨーロッパの良いところがたくさん入っているのかもしれませんね。

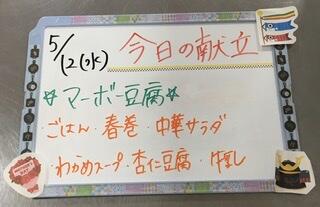

【麻婆豆腐(5月12日)】

今日の中華サラダは栃木県産のきゅうりを使っています。

これから夏にかけて旬をむかえる野菜です。

最近は気温も温かく、日も長くなってきており“夏”がすぐそこまで近づいていると感じますね。

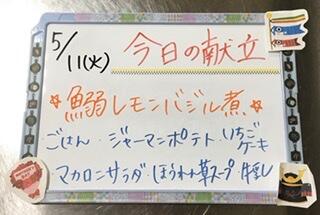

【鰯レモンバジル煮(5月11日)】

【5月11日(火曜日)】

今日は国産の鰯を使用したレモンバジル煮です。魚は苦手な人が多い食材ではありますが、他の食材からは摂取できない栄養素もあります。ぜひ残さずに食べてほしいです。

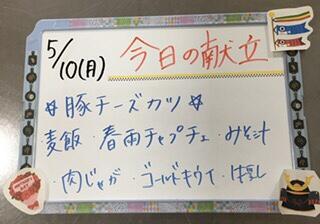

【豚チーズカツ(5月10日)】

日本を代表する料理の一つ「肉じゃが」ですが、実はビーフシチューの失敗作という説があります。デミグラスソースの代わりに砂糖や醤油を使ってできたのが肉じゃがです。真意はわかりませんが料理のルーツをたどるのも面白いですね。

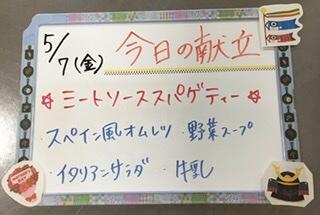

【ミートソーススパゲティ(5月7日)】

ミートソーススパゲティは砂糖やケチャップで味付けした甘めのソースをスパゲティにかけたもの。ボロネーゼはワインを多く使ったソースを平打ちのパスタにかけたものです。

具材は似ていますがこのような違いがあるのですね。

【ブリの照り焼き(5月6日)】

【5月6日(木曜日)】

柏餅には、こしあん・つぶあん・みそあんなど種類は様々で、草餅で作られているお店もあります。

端午の節句で縁起の良いものとされていて5月ならではのお菓子ですね☆

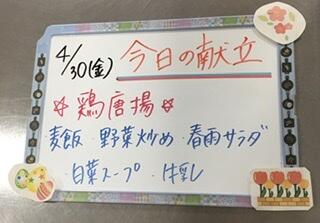

【鶏から揚げ(4月30日)】

唐揚げは国産の鶏もも肉を使った手作りです。お肉がジューシーでとってもおいしいです。

明日からゴールデンウィークですね。体調には気を付けて良い休日にしましょう。

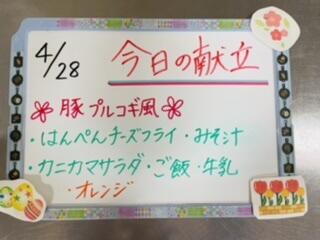

【豚プルコギ風(4月28日)】

【4月28日(水曜日)】

今日は豚肉を韓国料理のプルコギ風にしたメニューです。本場韓国では牛肉で作られることが多い料理ですが、豚肉を使うこともあるそうです。

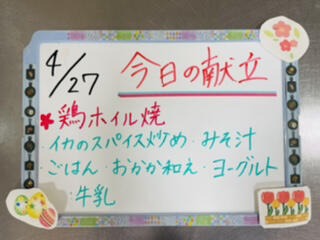

【鶏ホイル焼(4月27日)】

鶏肉が柔らかくやさしい味付けになっています。鶏肉やヨーグルトで不足しがちなタンパクをしっかりと摂りましょう。

【白身魚フライタルタルソース(4月26日)】

ホキを使ったフライにタルタルソースをたっぷりかけました。

自家製のタルタルソースはゆで卵と玉ねぎの食感を残しており、“おいしい”と好評です。

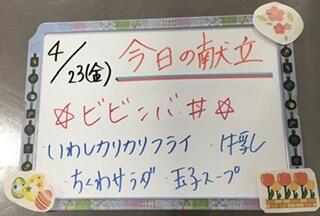

【ビビンバ丼(4月23日】

いわしのカリカリフライは日本産の『真イワシ』を使っています。じゃがいもを粒状にした衣を使っているため、カリカリっとした食感がクセになります。

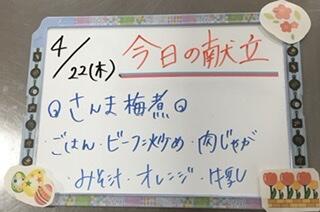

【さんま梅煮(4月22日)】

【4月22日(木曜日)】

今日は、さんまの梅煮です。梅のさわやかさでさっぱりとした味付けになっています。骨も柔らかいので安心して食べることができます。

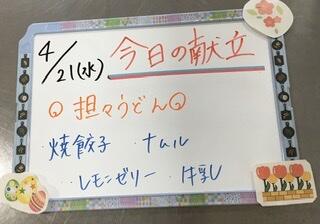

【坦々うどん(4月21日)】

坦々うどんは豆板醤やコチュジャンなどの調味料とねりごまをふんだんに使った自家製スープにうどんをいれて食べます。少し辛みがありますが、ナムルやデザートのゼリーで

口の中をさっぱりさせることができます。

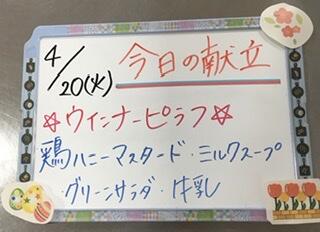

【ウインナーピラフ(4月20日)】

今日の鶏肉は、はちみつを使って味付けをしています。照り焼きとは少し違った味を楽しむことができます。

しっかりとした食事を摂ることが健康への第一歩です。暑い夏に向けて今から体力をつけていきましょう。

【チキンメンチカツ(4月19日)】

果肉が黄色のサンゴールドキウイはニュージーランド産です。緑色の果肉のキウイに比べ、甘みがあり、またビタミンCやEが多く含まれています。

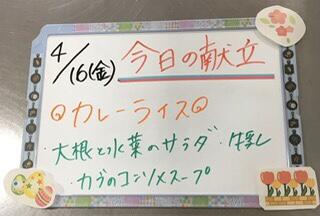

【カレー(4月16日)】

この1週間、給食で使った野菜の中に新キャベツや新にんじんなどの新〇〇とつく野菜が多く納品されました。収穫してすぐ出荷された新鮮な野菜です。

この時期にしか味わうことができないので見かけたらぜひ手にとって食べてみてください。

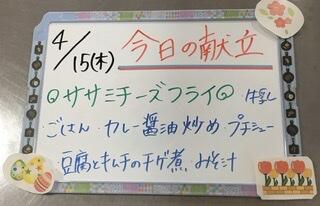

【ささみチーズフライ(4月15日)】

チーズは牛乳の栄養が凝縮されています。牛乳を飲むとお腹を壊しやすい人にはチーズがオススメです。同じ乳製品でもチーズには、牛乳に含まれている体に消化されにくい「乳糖」がほとんどないので安心して食べられます。

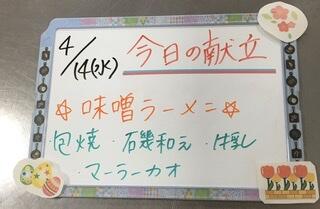

【味噌ラーメン(4月14日)】

包焼(パオシュウ)は肉や餡をいれたまんじゅうを指す包子(パオズ)であり、中国料理の点心の一種です。

小籠包に似た料理で豚肉や野菜がたっぷりの餡が入っています。

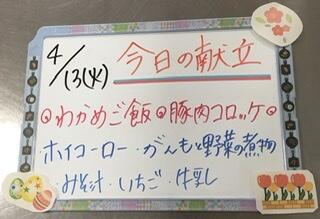

【わかめご飯(4月13日)】

今日のいちごは”とちおとめ”です。甘さと酸味があるのが特徴です。

いちご狩りのシーズンもそろそろ終わりに近づいていますが新鮮ないちごを食べることができるのも栃木県ならではですね。

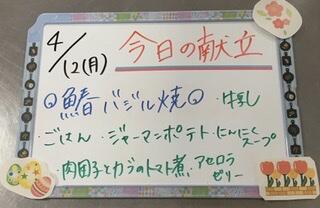

【鰆バジル焼き(4月12日)】

カブの旬は春と秋があります。

春の今の時期に採れるものは身がやわらかく、秋のカブは甘みがあります。

今日は栃木県産の豚肉を使った肉団子とトマトと一緒に煮込んでみました。

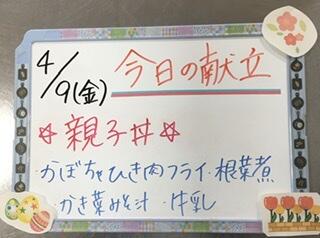

【親子丼(4月9日)】

『かき菜』は佐野や足利などの両毛地域で多く生産され食べられている野菜です。

3月~4月が旬で今の時期はスーパーなどでもよく見かけます。

クセがなく茎までやわらかく、甘みがあり食べやすい野菜です。

今日はお味噌汁に入れましたが、お浸しにして少量の醤油とマヨネーズで食べるのが私のオススメの食べ方です。

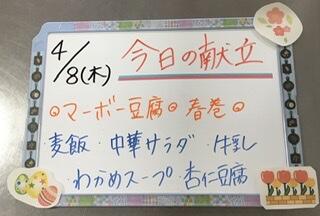

【麻婆豆腐(4月8日)】

今日から新学期がスタートしました。

食堂では昨年度に引き続き手洗い指導を行います。

食堂に来たら、石けんで手を洗う→ペパータオルで手を拭く→アルコール消毒をする。

コロナ対策をしつつ楽しい食事の時間にしましょうね。

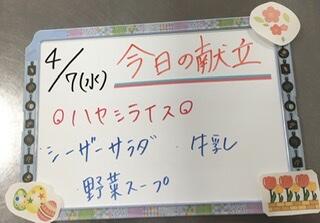

【ハヤシライス(4月7日)】

新入生並びに保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。

本年度も安全でおいしい給食を提供していきます。

また献立やコメントなども毎日HPにのせていこうと思っておりますのでよろしくお願いします。

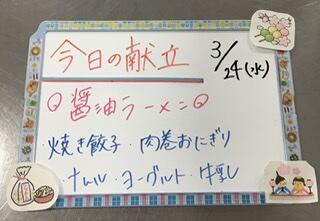

【醤油ラーメン(3月24日)】

今日で今年度ラストの給食となりました。

最後のは人気メニューの一つ、ラーメンです。

醤油ベースのスープはあっさりしていてどこか懐かしい味がします。

春休み中もコロナ対策をしっかり行いつつ身体に気を付けて、

4月からまた頑張りましょう!!

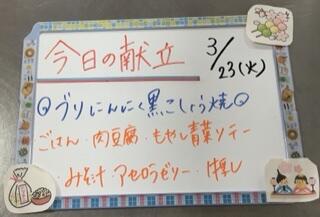

【ブリにんにく黒胡椒(3月23日)】

【3月23日(火曜日)】

スパイスの王様と呼ばれる胡椒(コショウ)の中でも、辛味の強い黒コショウは実が熟す前に収穫して乾燥したもの、白コショウは赤く熟した実の果皮を取り去って乾燥したものでマイルドな辛味です。一般的な粉末のコショウは、この黒と白をブレンドしたものです。上手く使えば少しの塩分でも薄味に感じない調理ができるので効果的に使いたいですね。

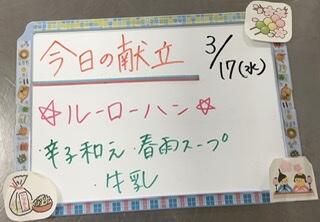

【ルーローハン(3月17日)】

今日のルーローハンは国産の豚肉、豚バラ肉を醤油ベースのタレで煮込んでご飯にのせました。

台湾にはおいしいご飯がたくさんあり、ご飯類だけでも種類があります。

ルーローハンの他に

鶏肉を使ったほんのり塩味の「鶏肉飯(ジーロウファン)」

おこわに近い食べ物「油飯(ヨウファン)」

台湾風おにぎり「飯團(ファントゥァン)」

などまだまだあります。どれも一度食べてみたいですね。

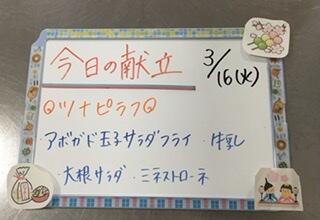

【ツナピラフ(3月16日)】

アボカドは「森のバター」とも呼ばれているように、栄養価が高くヘルシーな果実として日本でも人気が高く、「世界一栄養価の高い果物」としてギネスブックに認定されています。

アボカドの脂肪分のオレイン酸は血液をサラサラにしたり、コレステロールを減らす作用があり、からだに良い油とされるオリーブオイルの主成分として知られています。

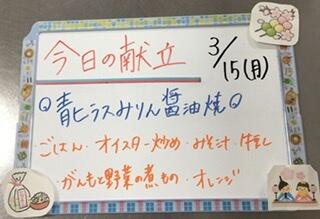

【青ヒラスみりん醤油焼(3月15日)】

青ヒラスはニュージーランドや南アメリカなどに生息している魚です。

脂分を豊富に含み、くさみが少なく、しっかりした白身魚で、熱を通しても硬くならないのが特徴です。小骨もないのでとても食べやすいです。

今日の給食は焼魚にしました。初めて食べる人も多いかと思いますのでぜひ食べてみて下さい。

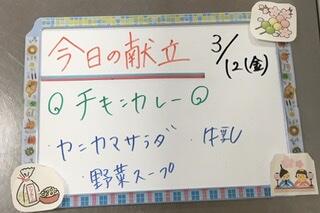

【チキンカレー(3月12日)】

今年度の給食も残すところあと5日間となってしまいました。

カレーは人気メニューのひとつなので毎月いずれかの金曜日に出していましたが、今年度は最後となります。。

おかわりもしてたくさんしてくれました。

そして残食も0で、皆んな残さず食べてくれました。

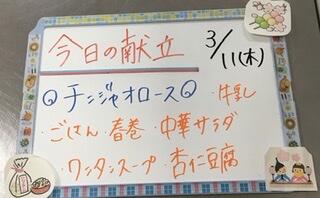

【チンジャオロース(3月11日)】

杏仁豆腐は久しぶりに給食に登場しました。杏仁豆腐の独特の香りは同じバラ科の植物であるアーモンドと似ているため、一般的な杏仁豆腐はアーモンドエッセンスなどで風味をつけていることが多いようです。

毎日温かい給食があることは当たり前ではなく有り難いことですね。明日もたくさんの生徒のみなさんが食べにきてくれるのを待っています。

【肉うどん(3月10日】

食用だけでなく観賞用も含めると、世界中でエビの種類は約3,000種います。そのなかで日本人が食用にするものは、20種類ほどです。

漁獲したものや養殖物を含め、インドやベトナムなどからの輸入に頼っています。国内で水揚げされるエビは全体の5%にも満たないのだそうですよ。ちなみに国内のエビの漁獲量1位は北海道です。

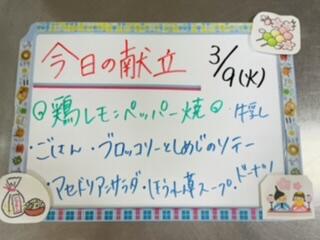

【鶏レモンペッパー焼(3月9日)】

マセドリアンサラダは野菜を角切りにして和えたサラダです。じゃがいもの食感が異なるポテトサラダのようなものです。カラフルな野菜をたくさん使うことで見た目も華やかになり、栄養もとれるので一品加えるのにぴったりですね。

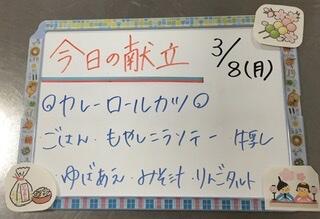

【カレーロールカツ(3月8日)】

カレーロールカツは初登場のメニューです。

甘口のカレーをハムで巻き、フライにしたものです。

衣がサクサクで何個でも食べられそうでした。

ところで「フライ」と「カツ」の違いを知っていますか?

「フライ」は揚げた物、「カツ」はもともと焼いたものをさしていました。

焼いたものと言っても油をいっぱい使った揚げ焼きのようなものだったそうです。

今ではどちらも揚げたものをさすので、特に違いはなさそうです。

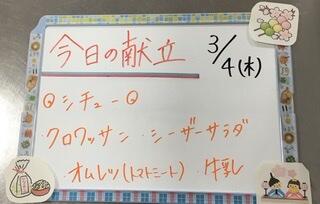

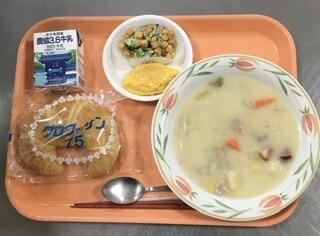

【シチュー(3月4日)】

今日は今年度初のパンが登場しました。

クロワッサンはフランス語で三日月という意味だそうです。

ウィーンが発祥でヨーロッパ各地に広まり、今では日本に専門店があるくらい人気のパンだそうです。サンドウィッチとしても使われる万能なパンです。

月曜日がテスト最終日ですね。朝晩の寒暖差で体調をくずさないように連休中過ごしてくださいね。

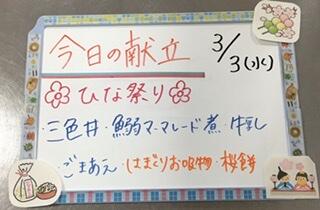

【三色丼(3月3日】

3月3日は『桃の節句』ひな祭りです。

女の子の健やかな成長を願う行事ですが、その食べ物も意味があります。

はまぐりは組み合わされていた一枚の貝殻同士でないと組み合わないことから、仲の良い夫婦を表し、一生一人の人と連れ添うようにという願いが込められています。

ひし餅やひなあられの3色も赤=魔除け、白=子孫繁栄や長寿、緑=厄除けといった意味があります。

今日は代わりに食べやすい桜餅にしました。

皆さんの健康、長寿を願っています。

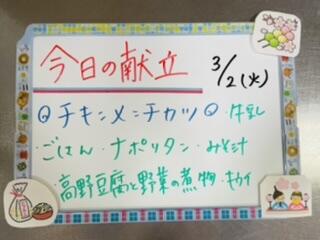

【チキンカツ(3月2日)】

高野豆腐は別名、凍り豆腐ともよばれています。なぜそのような呼び名がついているかというと、豆腐を冷凍して解凍するという高野豆腐の作り方が由来となっています。

また、高野豆腐にはレジスタントプロテインという良質なタンパク質が含まれていて、大腸まで届き腸内環境を整える効果を持っているのでお腹の弱い人にオススメです。

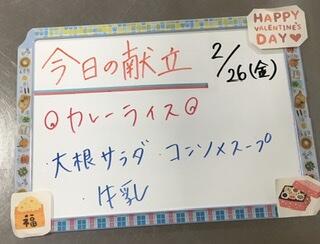

【カレーライス(2月26日)】

今日は卒業生のみの登校でした。

卒業生にとって約1ヶ月ぶりの給食はカレーです。

大きな鍋で煮込んだカレーは生徒にも好評です。

そして今日が最後の給食です。皆さん喜んで食べてくれました。

3/1はいよいよ卒業式です。その日、食堂では豪華なお弁当を用意しています☆

ぜひ食べに来て下さい。

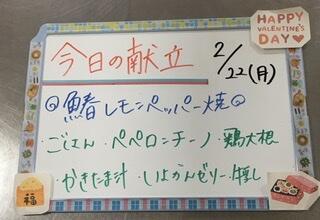

【鰆レモンペッパー焼(2月22日)】

ペペロンチーノの正式名称は『アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ』と言います。

アーリオ=にんにく、オーリオ=オイル、ペペロンチーノ=唐辛子、という意味です。

イタリアでは具材が少なくてもできることから、「貧乏人のパスタ」

絶望の淵にいても作ることができるという意味で「絶望のパスタ」

作るのに手間いらずなので夜食にもよいことから「真夜中のパスタ」

などともよばれているそうです。

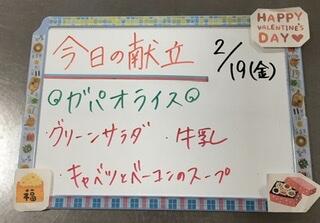

【ガパオライス(2月19日)】

ガパオライスの『ガパオ』は『バジル』という意味です。

なので本場タイで『ガパオライス』と注文すると『バジルご飯??』となってしまいますね。

タイでは『カウ パッ ガパオ ガイ』と言います。「カウ」=ご飯、「パッ」=炒める、「ガパオ」=バジル、「ガイ」=鶏肉

ちなみにトムヤムクンも「トム」=煮込む、「ヤム」=混ぜる、「クン」=海老

というふうに、「海老の混ぜ煮込み」というような料理名になっています。

タイでは食材をどのように調理しているかが料理名になるんですね。

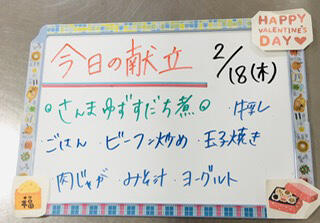

【さんまゆずすだち煮(2月18日)】

ゆずの果肉にはビタミンCが含まれていますが、果皮にはもっと多く含まれており、レモンの果汁の約3倍という驚きの量となっています。豊富なビタミンCの効能として体内の組織を老化から守ることに加え、貧血や食欲不振の予防も期待できます。

肌の保水効果もあるので乾燥しがちな冬には適した食材ですね。

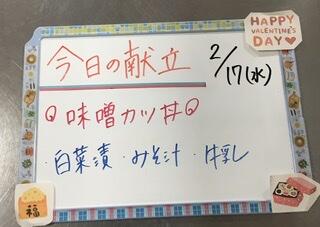

【味噌カツ丼(2月17日)】

味噌カツは愛知県が発祥と言われています。愛知県は味噌おでんや味噌煮込みうどんなど八丁味噌を作ったグルメも多いですよね。

八丁味噌は一般的な赤味噌と比べて色が濃く、味は甘みが少ないですが熟成期間が長い分旨み成分が豊富に入っています。また意外にも塩分は低いんですよ。

今日の給食は普通の赤味噌を使いました。本場の味噌カツ、食べてみたいですね。

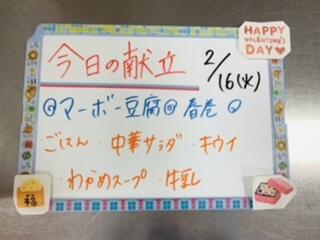

【マーボー豆腐(2月16日)】

【2月16日(火曜日)】

”にがり”とはどのようなものか知っていますか?

にがりと言えば豆腐を固めるための使用が有名ですが、豊富なミネラルが含まれていることから、それ以外にも調味料として料理に使ったり、健康維持の為にそのまま飲んだり、お風呂に入れたりと多様な使い方があるようです。

豆腐の種類によって適する料理が異なるそうですが、マーボー豆腐には、木綿豆腐も絹ごし豆腐もどちらも合うそうです。

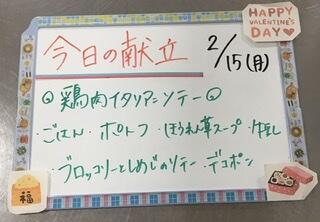

【鶏肉イタリアンソテー(2月15日)】

鶏のイタリアンソテーは鶏肉と炒めた玉ねぎをイタリアンドレッシングに漬け込んで焼きました。

ドレッシングには旨みやスパイスなどが入っているため簡単においしくできます。

他のドレッシングでも美味しくできるのか試してみたいですね。

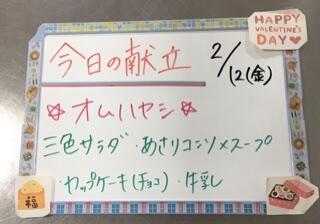

【オムハヤシ(2月12日)】

チョコレート製品は、チョコレート、チョコレート菓子、準チョコレート、準チョコレート菓子に分けられていて、生地の使用量などによりその名称が決められています。

健康に良いとされるポリフェノールは自然食品から摂取することが意外に難しいとされています。しかし、素材を丸ごと使うことができるカカオ豆はポリフェノールが豊富に含まれていて、気軽に利用しやすい食べ物の代表がチョコレートとココアです。食べ過ぎは糖分過多になってしまいますが、少量であれば美味しく健康にも効果があるので嬉しいですね。

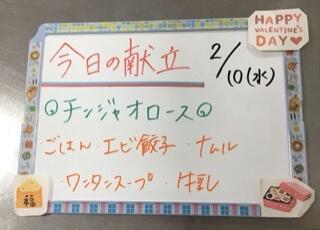

【チンジャオロース(2月10日)】

四川料理のひとつ青椒肉絲(チンジャオロース)は

「青椒」はピーマン、「肉」はお肉、「絲」は細切りの意味です。

基本は豚肉で作りますが牛肉にすると「青椒牛肉絲」といいます。

本場四川ではピーマンの代わりに唐辛子を使うことがあるそうです。とても辛そうですね。

【カレイベーコン巻き(2月9日)】

今日のメニューにはアブラカレイを使用しています。

カレイに似ているヒラメの見分け方としてよく耳にするのが「左ヒラメに右カレイ」ですが、これは世界共通ではありません。カレイの仲間でも左に顔があるものもいて、アメリカ西海岸では左に顔のあるものが50%もいるそうです。

どうすれば見分けることができるのかというと、歯の大きさに違いがあるそうです。イワシやアジをエサとすヒラメの歯は大きく、イワムシやゴカイをエサとするカレイの歯は小さいそうです。

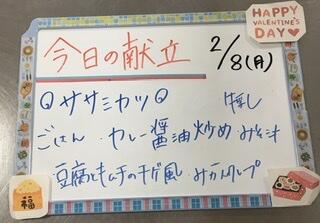

【ササミカツ(2月8日)】

本場である韓国のキムチと日本のキムチには違いがあります。

味付けは韓国の方が辛く、日本は甘いというのはよく耳にしますが、他にも使っている唐辛子や白菜の種類が違ったり、発酵を促すために、韓国キムチにはほぼアミエビの塩辛が使われていて、これにより発酵、熟成がしっかりされていたりと違いがたくさんあります。日本キムチは甘さを引き立ててコクを出したり、辛さも控えめにして日本人の口に合うように改良されているんですね。

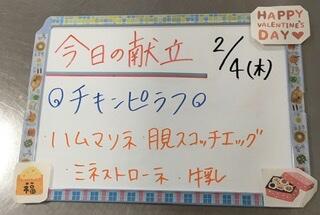

【チキンピラフ(2月4日)】

今日のスッコチエッグは給食初登場です!

イギリス料理 で、固ゆでのゆで卵を塩コショウや ナツメグなどで調味した挽肉で包み、 パン粉の衣をつけて オーブンで焼いたり油で揚げたりしたものです。

卵を半熟にしたり、揚げずに作ったりなどの工夫ができるので自分好みにアレンジするのも楽しみ方の一つですね!

【カレーうどん(2月3日)】

カレーうどんの発祥は明治時代。全国にカレーうどんが浸透してから100年を迎えた2010年には「カレーうどんの日」が制定されました。6月2日が「横浜・カレー記念日」だったことと7月2日がうどんの日であることから8月2日=カレーうどんの日になりました。

同じような料理で「カレー南蛮」もあります。一般的に麺は蕎麦、具は葱が入っています。

うどんと蕎麦、どちらがお好みですか?

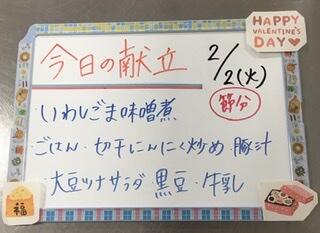

【いわしごま味噌煮(2月2日)】

今日は節分です。例年だと2月3日ですが、2021年は暦のずれの影響で1日早まり124年ぶりに2月2日となる珍しい年になるそうです。

また、西日本ではイワシを食べる習慣があります。イワシは陸にあげるとすぐ死んでしまい独特な臭いのある魚です。あえて弱くて臭みのある魚を食べることで「陰の気を消す」という意味があるとされています。

給食のイワシは食べやすくなっているので残さず食べて運気をアップさせましょう!

今年の方角は南南東ですよ☆

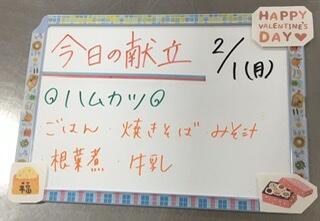

【ハムカツ(2月1日)】

焼きそばは中国で生まれた料理。「炒麺(ちゃおめん)」と呼ばれ味付けは塩か醤油、スープだと言われています。日本で焼きそばが浸透したのは、終戦直後です。物資のない時代にキャベツなどで麺をカサ増しし、ウスターソースで味付けしたものを闇市で販売したのが最初だそうです。

今では全国各地にご当地焼きそばが存在し、栃木県だけでも皆さんご存じの「ポテト入り焼きそば」や那須塩原の「スープ入り焼きそば」などがあります。宇都宮でも約50店舗の焼きそば店があり「宇都宮焼きそば」と呼ばれています。ご当地焼きそば、ぜひ食べてみたいですね。

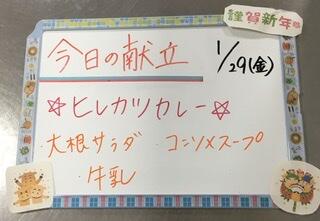

【カツカレー(1月29日)】

【1月29日(金曜日)】

今日のカツカレーは群馬県産の豚ヒレ肉を使った自家製のヒレカツカレーです。

豚ヒレ肉は、1頭の豚から背骨の内側に左右1本ずつしかなく、豚肉全体の約2%しかとれない希少部位です。たんぱく質やビタミンB1が豊富で、カロリーも豚ロースの約半分ほどです。

今日で卒業試験が終わりましたね。皆さん、お疲れ様でした。

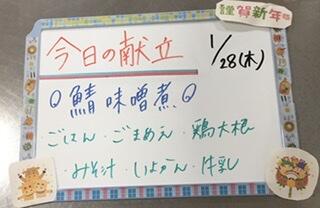

【鯖の味噌煮(1月28日)】

柑橘類の中では、みかんに次いで生産量の多いのが今日の給食にでている“いよかん”。人工的に交配されたわけではなく、みかん類とオレンジ類が偶然に自然交配したものと考えられていてますが起源はわかっていないようです。

1月~3月が旬のいよかんには、ビタミンCがたっぷりと含まれています。ビタミンをとって免疫力をアップさせましょう!

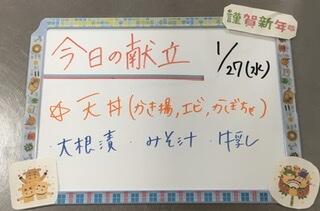

【天丼(1月27日)】

天ぷらは日本の料理というイメージがありますが実はポルトガルから伝わった料理です。伝わったのは室町時代。当時は油が貴重だったため天ぷらは高級品でしたが、江戸時代には江戸を中心に庶民でも気軽に食べられるようになりました。

日本全国に広まるようになったのは大正時代に入ってからでした。関東大震災により職を失った東京の料理人が日本各地に移り住み、そのときに天ぷらも伝えられたと言われています。

今日の天丼はかき揚げ、えび、かぼちゃです。ちなみに「かき揚げ」の名前の由来は「かき混ぜて揚げる」ことからつけられているそうです。

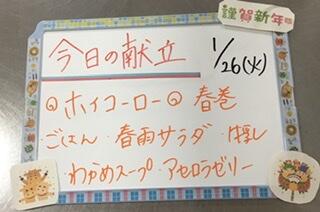

【ホイコーロー(1月26日)】

春雨にもいろいろな原材料や形があります。緑豆春雨は主に中国産で、緑豆やえんどう豆のでんぷん質から、国産春雨はじゃがいものでんぷん質を混ぜたものを原料としています。韓国料理でよく使われているの「タンミョン」と呼ばれる春雨でさつまいものでんぷん質を原料としています。

つくる料理によって使いわけるのも良いですね。

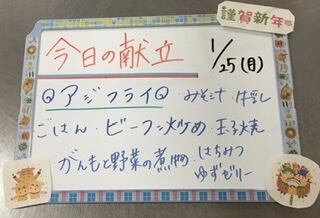

【アジフライ(1月25日)】

1/24~1/30まで『全国学校給食週間』です。

学校給食は明治22年に始まって以来全国各地に広まりました。しかし途中、戦争による食料不足により中止せざるを得なくなりました。戦後、アメリカから給食用物資の寄贈を受けて、昭和22年1月から学校給食が再開し、昭和25年度にこの1週間を給食週間と定められました。

給食週間とは学校給食の意義や役割について、児童生徒や教職員、保護者や地域住民の理解を深め関心を高め学校給食のより一層の充実発展を図るための週間です。

今日の卵焼きは栃木県産の卵を使っています。

これを機に改めて食べ物に感謝し、食事の大切さを考える週間にしてみて下さい。

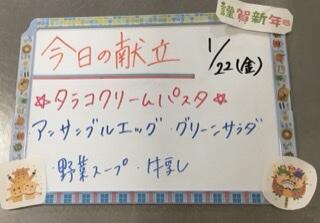

【たらこスパゲティ(1月22日)】

スケソウダラの卵巣を塩漬けにしたものを「たらこ」と呼びます。ちなみに、「明太子」は唐辛子やお酒、ダシなどの調味料でつけたものです。たらこは栄養価が高く、タンパク質やビタミン、ミネラルが豊富ですが、その分、塩分やコレステロール、プリン体も多く含まれているため食べ過ぎに注意しましょう。

今日のスパゲティのソースの中に「たもぎ茸」というヒラタケ科のきのこが入っています。これは北海道で採れるきのこで、天然ものだと、夏のわずかな間にしか採れないことから "幻のキノコ"と呼ばれていたそうです。ありがたいことに今は人工栽培ができるようになり、給食でも食べられるようになりました。

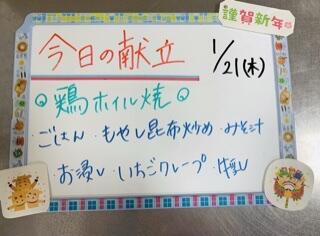

【鶏ホイル焼(1月21日)】

栃木県はイチゴの生産量が全国1位なのはよく知られていますよね。

本県のイチゴ栽培の歴史は昭和20年代、足利市や宇都宮市で栽培されたのが始まりといわれています。

今では品種も様々で、「とちおとめ」「スカイベリー」「とちひめ」さらにシーズンオフとなる夏~秋にも収穫できる「なつおとめ」があるそうです。

1年中イチゴを楽しめるのはさすが「いちご王国」ならではですね!

【豚キムチ丼(1月20日)】

ハンペンやカニカマなどは白身魚のすり身からできています。

他にもさつま揚げやちくわ、かまぼこなど「練り物」と呼ばれるものはほとんどそうです。

味や食感に違いがあるのは作り方が違うからです。

例えばハンペンはすり身に卵白や山芋などと一緒に混ぜて茹でることででき、

かまぼこはすり身を型に入れて蒸し、ちくわは焼くことでできます。

一つの材料から色々なものができるなんておもしろいですよね。

【カレーピラフ(1月19日)】

「グラタン」はフランス発祥の料理で、フランス語ではおこげや表面の焦げた薄皮などの意味があります。本場のフランスでは「グラタン」とはソースをかけて表面をオーブンなどで少し焦がした料理とされることもあるそうです。

グラタンを作るときに、ほうれん草やブロッコリーなど緑の野菜をいれると栄養が摂れるだけでなく彩りも良くなるのでオススメです。

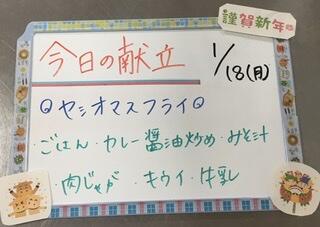

【ヤシオマスフライ(1月18日)】

ヤシオマスは栃木県で生まれた魚です。

昭和60年代、水産試験場で開発された大型のニジマスであり、肉の色が県花のヤシオツツジの花に似ていることから「ヤシオマス」という名前がつけられました。

従来のニジマスより脂肪分を多く含んでいるためやわらかく、また川魚特有の臭みも少なく食べやすいです。

栃木県の自然の中で育ったヤシオマスをぜひ味わってみてください。

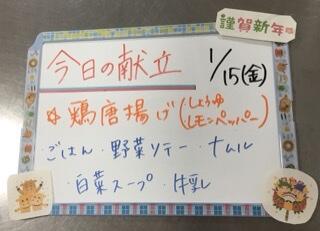

【から揚げ(1月15日)】

昨日の「おでんの日」に続き、「から揚げの日」があるのか調べてみました。

日本唐揚協会によると〔アゲアゲ チ金 フライデー〕で金曜日は唐揚げの日としているそうですよ。

から揚げは中国から来た料理で「唐揚げ」や「空揚げ」と書きます。

中国料理のからあげは揚げたあとに餡(あん)やタレをかけることが多く、日本のから揚げとは少し違うようです。

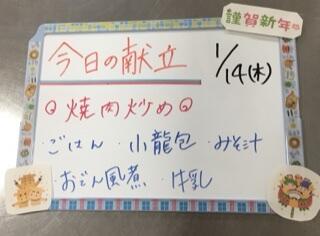

【焼肉炒め(1月14日)】

みなさんは”おでんの日”があるのを知っていますか?

「ふーふーふー」とおでんを冷ましながら食べるイメージから、2月22日はおでんの日となっています。

記念日を制定した新潟の越乃おでん会は、平成22年2月22日午後2時22分22秒に発足されたとか。

今日の日中は少し気温が上がりましたが、夕方から夜にかけては一気に冷え込みました。体調を崩さないように気を付けましょう。

文章の無断転載は固くお断り

します。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |