文字

背景

行間

水産科掲示板

水産科創設50周年記念式典

本来であれば、卒業生を多数お招きしてみんなでお祝いしたかった創設記念行事でしたが、コロナウイルス感染症予防という止むにやまれぬ事情により、校内のみの開催となりました。それでも、草創の時期から水産科職員としてご尽力くださった旧職員の皆さんにご来賓としてお越しいただくことができ、本当にうれしく思いました。

記念行事の内容を以下に示します。

記念式典 国歌静聴 校長式辞 同窓会長祝辞 水産クラブ長挨拶 校歌静聴

記念講演会 講師 国立研究開発法人 水産研究教育機構中央水産研究所

内水面研究センター漁場研究グループ研究員 坪井潤一 氏

題目 『個性を未来へSDGs』

記念感謝祭 会場 水産科実習場 会食・交流イベント

『水産科創設50周年記念式典』

記念式典 同窓会長祝辞

来賓一覧 左から大金会長 佐藤元校長 笹沼前校長 吉田元教頭 鈴木碧海 水産クラブ長あいさつ

大金先生 鈴木先生 岡先生 講師坪井氏

『水産科創設50周年記念講演会』

国立研究開発法人 水産研究教育機構中央水産研究所

内水面研究センター漁場研究グループ研究員 坪井潤一氏 講演

式典に引き続き、かねてより本校水産科に様々なかたちでご支援をいただいている日光支所の坪井先生を講師として記念講演会を開催しました。坪井先生は水産科創設50年という節目に、2030年までの到達目標であるSDGsへの取り組みをキーワードにして、「これからの50年はあなたたちが築いていくのです」という本校生徒に向けた強いメッセージを下さいました。同時にそれは馬頭高校水産科が今後進むべき50年についての命題ともいえるのではないかと私たちの心に突き刺さるものでもありました。

先生がこれまで取り組まれてきた多数の研究活動の中から魚釣りを題材にした研究の内容を取り挙げ、水産科生徒が夢中になっているブラックバスや渓流魚の釣りが学術的にも注目され、社会的な意義があること、釣られる魚にも個性があることなどを詳細な研究データをもとにご解説されました。『個性を未来へ』を標榜するSDGsにおいて人と違っていたとしても胸を張り、一人ひとりできることを行っていくことが未来をつくっていくのだと訴えかけられました。軽妙な語り口の中にユーモアが散りばめられ、何より先生ご自身が自然やご家族を愛し、楽しみながら研究を継続されてきたことが伺える内容でした。そして先生の自然や地球や生き物への関わり方こそ、目指すべきSDGsへの取り組みなのではないかと痛感させられました。

先生のご希望もあり講演後に行われた質疑応答では、予定された時間いっぱいまで質問が途絶えることなく続きました。生徒が示した質問の数と熱量こそ、坪井先生が生徒たちに投げかけていただいた言葉へのリアクションそのものだと感じました。式典の大金同窓会長のお言葉通り、この50周年記念式典に立ち会った本校生徒にとって新たな行動に向けた出発点となることを願ってやみません。坪井先生、本当にありがとうございました。

『記念感謝祭』

水産科実習場に場所を移し、記念感謝祭を開催しました。

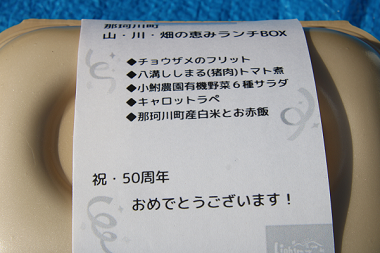

旧職員の方々にもお越しいただき、みんな待ちに待った昼食です。今回は50周年記念ということで地元那珂川町薬利に6月オープンした本校卒業生が営むレストラン「Lighten up and Switch 136」のランチボックスをチョイスしました。わがままを言って本校水産科で育てたチョウザメを食材として取り入れていただきました。快くご承諾いただき、素敵なお祝いメッセージ付きのメニュー表をアレンジして下さったLighten up and Switch 136スタッフの皆さま、心より感謝申し上げます。また、本校水産科OBである神山様からブランドマス「頂鱒」を無償で頂戴しました。この素晴らしく贅沢なご馳走を、なんとご来賓で来られた元校長で元水産科主任の佐藤道夫先生がお刺身にしてくださいました。淡水の「マス」とは思えないくらい本当に美味しく、大好評でした。神山先輩、佐藤先生、本当にありがとうございました。

本校生産チョウザメと地元の食材の贅沢ランチ OBご提供頂鱒(いただきます)の刺身

(神山先輩ありがとうございました!!)

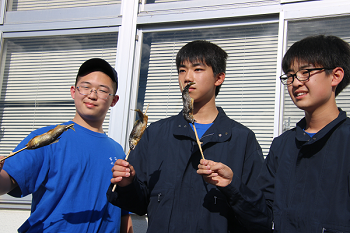

本校水産科で育てたアユの塩焼き なんと、15匹も食べた生徒も!!

記念会食が終わり、いよいよ水産科交流イベントの時間です。例年はニジマス釣りとつかみ取りを行いますが、今年は記念感謝祭ということで水産クラブの役員が種目を決め、多くの時間をかけて準備・製作し、3つのイベントを用意しました(下記写真)。結果は大盛況。1年生から3年生まで学年の垣根を超えて、水産科が一つになりました。長年那珂川町広報課からお越しいただいている広報誌の取材の方から「過去最高に素晴らしい感謝祭だった」とお褒めの言葉をいただきました。表彰式では際立った活躍をした生徒には各賞が授与されましたが、3年小林君の保護者の方から賞品を作製・贈与いただきました。皆さん、本当にありがとうございました。

第1種目 竹渡りスピードコンテスト 第2種目 池10メートル誰が早く渡れるかコンテスト

(撮影者↑:小池校長先生ベストショット!)

最終種目 丸池押し相撲横綱決定戦 MVP決定!! F3金井くん 世界で一つ手作りトロフィー授与

(F3小林君のお父さん作 感謝感謝)

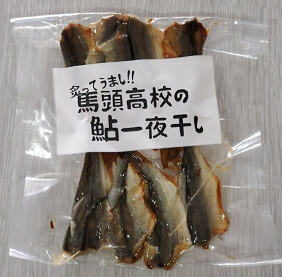

炙ってうまし!!馬頭高校水産科の一夜干し

まだ販売については決まっていませんが気になった方は、お目にかかった際には是非お買い求めください。

校内課題研究発表会が行われました

10月15日に校内課題研究発表会を行いました。課題研究発表会では、2,3年生が課題研究の授業時間や放課後の時間を活用し研究した内容について発表します。

ウナギ養殖や魚の「味変」などの飼育研究、河川の調査、PR動画撮影などのフィールドワーク、しもつかれ缶詰やピラルクーバーガーなどの食品開発等、様々な班がありました。

各班ともに工夫されたスライドを用意しており、「どうすれば伝わるのか?」と考え抜いた結果であると感じました。質疑応答も盛んに行われ意見交換の機会にもなりました。

1,2年生は来年以降にも課題研究の授業や発表会がありますので、今年の研究を参考にしてよりよい発表にして欲しいと考えています。

3年 水産クラブ一同

〈結果〉

第1位 しもつかれの研究

『栃木県の郷土料理であるしもつかれを全国区へ!』という目標を掲げ、地元のしもつかれブランド会議と連携しながら、しもつかれ缶詰やしもつかれアレンジ料理に挑戦した内容でした。

第2位 ミヤコタナゴの保全活動

先輩から引き継いでいるこの保全活動も今年で4年目となりました。ついに羽田ミヤコタナゴ生息地内にビオトープを設計し、3年後のミヤコタナゴ放流に向けて動き出しました。

第3位 武茂川の漁場改善プロジェクト~僕たちの悲しき奮闘記~

実習場横を流れる武茂川で石を積み、竹束を沈めアユや多くの魚類たちのために漁場改善に取り組んだ内容でした。今年度は河川工事の影響を大きく受けながらも、奮闘を重ねた取り組みでした。

第1位になりました水産科3年小林くんは関東・東海地区課題研究発表会へ出場します。今年度も新型コロナウイルスの影響でDVD審査となります。昨年に引き続き全国大会へ出場できるよう、健闘を祈ります。

この写真は、開会式で水産クラブ長のかけ声で「気合い」を入れているところです。小林くん、Fight!!

チョウザメの雌雄判別 実習

馬頭高校で作っているキャビアは、実際に馬頭高校で飼育しているチョウザメから採卵しています。キャビアを作るためには、雌のチョウザメを確保する必要がありますが、チョウザメは外見で雌雄を判断する事が困難なため、腹部を切開する方法で確認します。

今回は、比較的大きな個体を実習池から取り出しFA100を使用して麻酔をし、腹部を切開して生殖腺を直接観察する実習でした。チョウザメの皮膚はサメ肌のように硬く、皮下組織が肉厚なためうまく刃がとおらず、苦戦しました。そして、切開した部分は縫合しなければなりません。合計で5匹切開しましたが、それぞれの個々を違う生徒が担当したため、皆硬い皮膚、厚い皮下組織に苦戦していました。しかし、非常に有意義な経験ができたと思います。雌雄判別をした個体には、識別のためにマイクロチップを埋め込みました。

今回雌雄を確認した個体は、3~4年後に抱卵し、キャビア用として加工されます。今年もキャビアの季節がやってきます。果たして今年の出来栄えはいかがなものでしょうか。

水産科3年生 水産クラブより

水産科2年生 アユの魚醤漬干し

久しぶりの食品実習でしたが、生徒達は楽しそうに、またしっかりと作業をしました。味はいかがだったでしょうか!?感想を聞かせて下さい!

↑背開きの方法を学習中

↑練習中

↑上手く背開きができました!

↑これから乾燥機にかけます

食品製造 鮎の缶詰作り

鮎を捌く工程では最初苦戦するも最後は上手に捌けるようになりました。生徒たちがテキパキ動いてくれたおかげで、たくさんの缶詰ができることと思います。

生徒たちが一生懸命作った缶詰が販売されますので乞うご期待ください。

しもつかれを世界に ~Eテレ放送あり~

小林君は栃木県の郷土料理「しもつかれ」を世界の人に知ってもらいたいという思いで缶詰にして発売しようと考えたそうです。

「しもつかれ」とは、鮭の頭と大豆、根菜、酒粕などを煮込んだ料理です。高校の近くの那珂川にはサケが遡上するためサケの有効活用ができないかと考えたのがきっかけだったそうです。

詳しくは、以下で放送されますので是非ご覧ください。

NHK Eテレ「沼にはまってきいたみた」 (サーモン沼)

10月6日(水) 午後6時55分から放送予定

水産科2年生がインターンシップに行ってきました。

学校では決して学ぶことのできない、現場での体験を通して少しばかり成長したようにも見える16名です。また来年度の進路選択において貴重な体験となりました。

新型コロナウイルスの心配がある中で、生徒を受け入れ、ご指導してくださった企業の方々、本当にありがとうございました。

水産科3年 課題研究紹介 第1弾~ウナギ完全養殖~

課題研究 ウナギの完全養殖

本校では、過去に3回ウナギの孵化に成功させた実績を元に研究を進めています。

研究では、ウナギの雌雄判別や成熟試験を行ったり、これからはウナギが孵化した際のために、好適環境水を用いた成長速度実験を予定しています。ウナギの雌雄判別では、ウナギの雌雄が外見の特徴から判別出来ないことから実験個体にホルモン剤を投与し成熟させることで雌雄判別をし、ペアを作る行程です。成熟試験は、メスの個体に脳下垂体を投与して成熟させる行程です。

以上がウナギの完全養殖の研究です。

三川又用水路の調査(6月)

水産科2年生が水路の調査を行いました。1回目は5月で、今回の調査は2回目です。この用水路は営農のために使用されている水路で、1年中水が流れている訳ではありません。そのため季節ごとに生物相や環境が変化するので、その様子を観察するために調査を行いました。

1回目の調査は、水路の水を引いたばかりで魚類はあまり確認できませんでしたが、水路に水を引いて1ヶ月、生物相に変化が見られました。今月は「ドジョウ祭り」と言わんばかりに、様々なサイズのドジョウが観察されました。その他にもコイやオイカワ、ナマズの稚魚などを見ることができました。この先も月ごとに調査を行って行く予定です。

この先どのように変化するのかとても楽しみです。

↑ガサガサ中

↑ガサガサ中②

↑採集した生き物を調べています