※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

日誌

白布ヶ丘点描

3年生への激励メッセージ~校長より~

進路委員作成の先生方からの3年生への激励メッセージの展示準備が終わり昇降口に張り出されました。

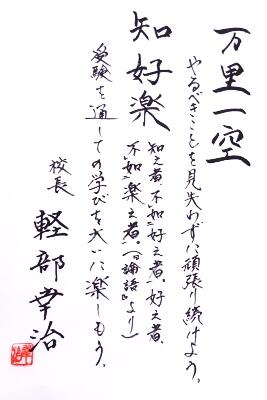

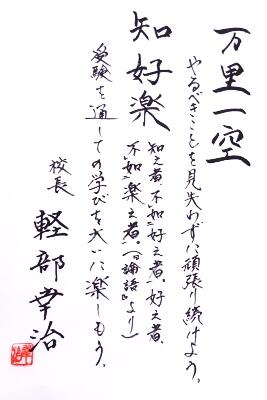

カラフルに彩られた掲示板は昇降口で特に目に付きます。3年生に向けたメッセージを、他の学年の生徒たちも興味津々で読んでいました。全部で45人の先生方のメッセージの中から、まずは校長のメッセージをご紹介しましょう。

「万里一空」と、「知好楽」の2つが贈られています。「知っているだけの人は、好きでやっている人には及ばず、好きでやってる人も、楽しんでやっている人には及ばない」。昨年、有名カード会社CMでも「人生楽しい人の勝ち」をよく耳にしました。学校生活、学習でも楽しいのが良いですよね。高校の授業があとわずかになった3年生も、理解できなかったことが理解できた時や、新しい知識を得られた時の楽しむことが、最後まで粘り強く自分の今できることをやり切りるコツです。がんばりましょう!

カラフルに彩られた掲示板は昇降口で特に目に付きます。3年生に向けたメッセージを、他の学年の生徒たちも興味津々で読んでいました。全部で45人の先生方のメッセージの中から、まずは校長のメッセージをご紹介しましょう。

「万里一空」と、「知好楽」の2つが贈られています。「知っているだけの人は、好きでやっている人には及ばず、好きでやってる人も、楽しんでやっている人には及ばない」。昨年、有名カード会社CMでも「人生楽しい人の勝ち」をよく耳にしました。学校生活、学習でも楽しいのが良いですよね。高校の授業があとわずかになった3年生も、理解できなかったことが理解できた時や、新しい知識を得られた時の楽しむことが、最後まで粘り強く自分の今できることをやり切りるコツです。がんばりましょう!

3年生への激励メッセージ~制作中~

進路委員の1・2年生が2学期の終わりに各先生方に「3年生への激励メッセージ」を依頼しました。そのメッセージが集まり、展示に向け模造紙に1枚1枚丁寧に貼り付け作業をしています。

一足先にメッセージをを覗かせていただきました。今年もそれぞれ先生方の“らしさ”が出ています。昇降口付近に掲示されましたらいくつかのメッセージをご紹介しましょう。

一足先にメッセージをを覗かせていただきました。今年もそれぞれ先生方の“らしさ”が出ています。昇降口付近に掲示されましたらいくつかのメッセージをご紹介しましょう。

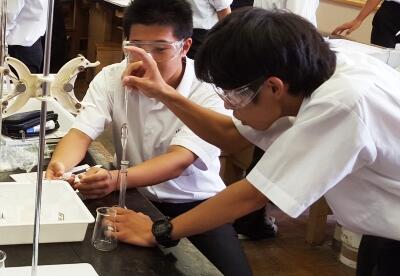

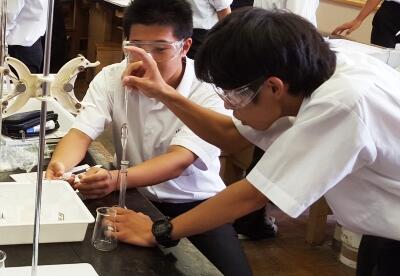

化学実験~ナトリウムの反応~

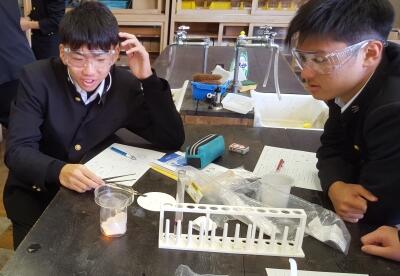

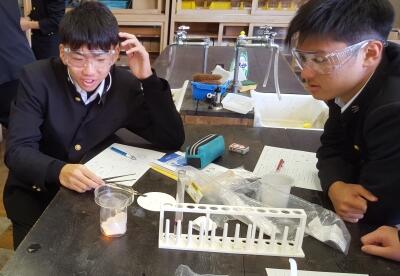

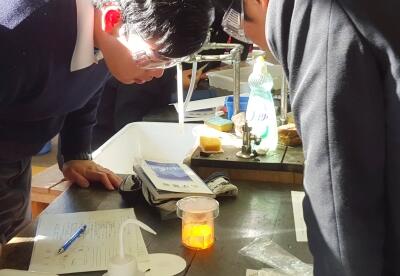

2年生文系クラスの化学でナトリウム反応の実験をおこないました。

ナトリウムと水がどのように反応し、どんな気体が発生するのかなどの観察をしました。

湿らせたろ紙をビーカーの底に敷き、ナトリウム欠片を落として反応を観察しているところです。反応時のナトリウム飛散の危険対応として、ビーカーに蓋をし、保護メガネをかけています。

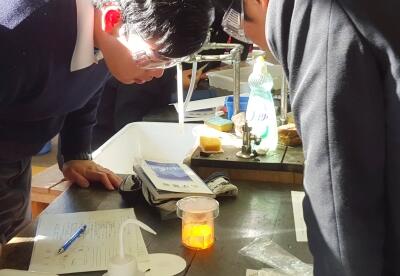

うまく反応すると、ビーカーの中がオレンジ色に光輝く激しい反応が起こります。反応の強弱はあるものの、全ての班でナトリウムの反応と発生した気体の確認ができました。

ナトリウムと水がどのように反応し、どんな気体が発生するのかなどの観察をしました。

湿らせたろ紙をビーカーの底に敷き、ナトリウム欠片を落として反応を観察しているところです。反応時のナトリウム飛散の危険対応として、ビーカーに蓋をし、保護メガネをかけています。

うまく反応すると、ビーカーの中がオレンジ色に光輝く激しい反応が起こります。反応の強弱はあるものの、全ての班でナトリウムの反応と発生した気体の確認ができました。

生物実験~ブロッコリーのDNA抽出~

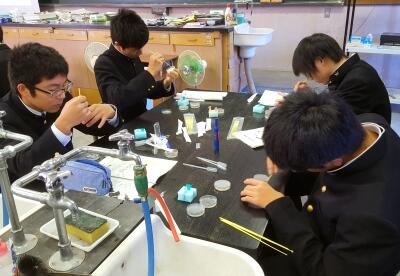

1年生物でブロッコリーのDNAを抽出して観察する実験をおこなっています。

ブロッコリーの可食部(ツボミ)を細かくすり潰し、塩化ナトリウムと中性洗剤を混ぜた抽出液を加え濾します。取り出した緑の液体にDNAが含まれています。DNAは無色透明で観察できないので、エタノールを加えて白い沈殿物として析出させます。

写真の上層に見られるモヤモヤとした白いもの中にDNAが含まれています。ブロッコリーを用いるのは入手しやすいこと、抽出の妨げになるタンパク質が少ないなどの理由です。

ブロッコリーの可食部(ツボミ)を細かくすり潰し、塩化ナトリウムと中性洗剤を混ぜた抽出液を加え濾します。取り出した緑の液体にDNAが含まれています。DNAは無色透明で観察できないので、エタノールを加えて白い沈殿物として析出させます。

写真の上層に見られるモヤモヤとした白いもの中にDNAが含まれています。ブロッコリーを用いるのは入手しやすいこと、抽出の妨げになるタンパク質が少ないなどの理由です。

黄色の絨毯~イチョウの落葉~

正門南側にある小さなイチョウを紹介します。本校にはテニスコート脇や体育館の裏手に巨大なイチョウの木があります。玄関前から正門にかけてもイチョウ並んでいます。正門南側のイチョウは一番小さくあまり目立ちませんが、木の根元に黄色い葉がたんくさん落ちていました。

東京大学を初め、宇都宮中央女子校や獨協医科大学のイチョウも名所です。東京都・神奈川県・大阪府、栃木県では宇都宮市・大田原市・上三川町・高根沢町が、イチョウをシンボルにしています。東京では木枯らし1号が39年ぶりに観測されていません。栃木でも10月中旬~11月にあまり強い風が吹かず、暖かい日が続きました。12月になりますがイチョウも欅も多くの葉を残しています。今年は暖冬という予想です。

東京大学を初め、宇都宮中央女子校や獨協医科大学のイチョウも名所です。東京都・神奈川県・大阪府、栃木県では宇都宮市・大田原市・上三川町・高根沢町が、イチョウをシンボルにしています。東京では木枯らし1号が39年ぶりに観測されていません。栃木でも10月中旬~11月にあまり強い風が吹かず、暖かい日が続きました。12月になりますがイチョウも欅も多くの葉を残しています。今年は暖冬という予想です。

晩秋の玄関前庭~イヌシデの紅葉~

この時期、本校の玄関前、正門南側、記念館周辺、心字庭など、赤や黄色に色づく木々がたくさんあります。その中から、玄関前に植えられているイヌシデを紹介します。ヤシオツツジの紅葉が散った後、それに変わって一番綺麗な色づきを見せているのがこのイヌシデです。

日当たりの良い南側上部は橙色、あまり日の当たらない北側は黄色に色づき、綺麗なグラデーションになっています。他の木々は既に落葉しているか常緑低木が殆どなので、今はイヌシデが主役になっています。燃えるような紅葉はあと1週間ほど観察できそうです。

日当たりの良い南側上部は橙色、あまり日の当たらない北側は黄色に色づき、綺麗なグラデーションになっています。他の木々は既に落葉しているか常緑低木が殆どなので、今はイヌシデが主役になっています。燃えるような紅葉はあと1週間ほど観察できそうです。

記念館に月

日ごとに日没が早くなり、7限授業が終わると、薄暗くなってしまう時期になりました。放課後、2階の廊下を歩いていると、記念館の横に旧暦10月15日の綺麗な月がのぼっているのが見えました。

白い外壁の記念館も黄昏色に染まっていました。

白い外壁の記念館も黄昏色に染まっていました。

ストーブ配置

ストーブの教室設置が始まりました。先週から公仕さんがストーブの準備をはじめました。中の煤まで取り除いて下さっています。よく燃焼しエネルギーの無駄が無いように十分な整備を行っています。教室でも適切な温度管理をして、効率的な利用をしましょう。

今月中に設置を終え、来月から気温に応じて使用開始予定です。

今月中に設置を終え、来月から気温に応じて使用開始予定です。

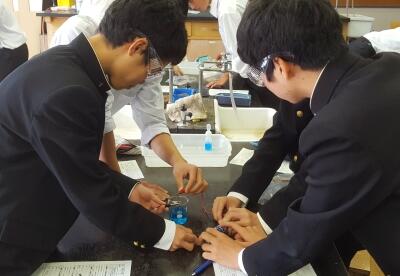

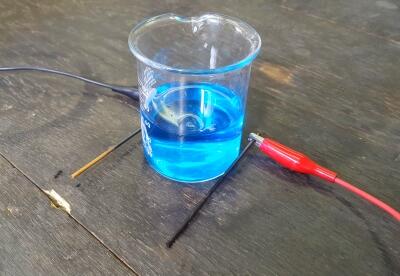

化学実験~硫酸銅(Ⅱ)電気分解~

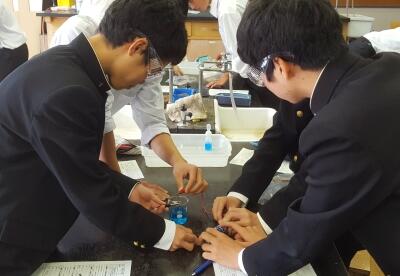

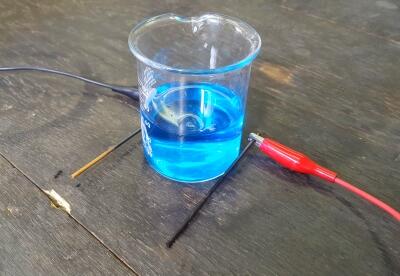

本日3限目、2年化学の授業で硫酸銅(Ⅱ)の電気分解の実験を行いました。硫酸銅(Ⅱ)の水溶液に炭素電極(鉛筆の芯)を浸し、電圧をかけて硫酸銅(Ⅱ)を分解ます。授業公開も行われ、近隣の高校や中学の先生、本校校長や教頭も実験を見学しました。

電源は単1の乾電池を2本用いました。乾電池からワニ口クリップで炭素電極をつなぎ、電極を硫酸銅(Ⅱ)の水溶液に浸しました。

1~2分すると硫酸銅(Ⅱ)が電気分解され、陰極(黒いクリップ側)の炭素電極に硫酸銅(Ⅱ)の銅イオンが銅となって析出しました。

真っ青な水溶液から「あかがね」が出てくるのが面白いですね。この青い色は銅の錯イオンの色で、イオンに光が当たるとイオンの電子が青色以外の光を吸収し、青い光のみを反射するため、人間の目に青く見えるそうです。

電源は単1の乾電池を2本用いました。乾電池からワニ口クリップで炭素電極をつなぎ、電極を硫酸銅(Ⅱ)の水溶液に浸しました。

1~2分すると硫酸銅(Ⅱ)が電気分解され、陰極(黒いクリップ側)の炭素電極に硫酸銅(Ⅱ)の銅イオンが銅となって析出しました。

真っ青な水溶液から「あかがね」が出てくるのが面白いですね。この青い色は銅の錯イオンの色で、イオンに光が当たるとイオンの電子が青色以外の光を吸収し、青い光のみを反射するため、人間の目に青く見えるそうです。

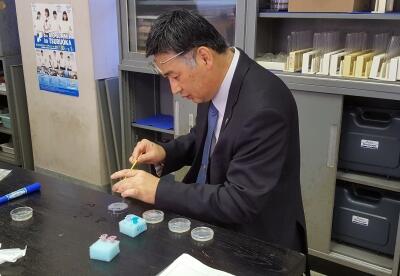

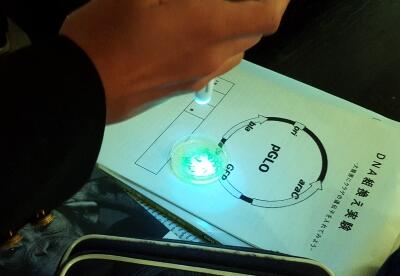

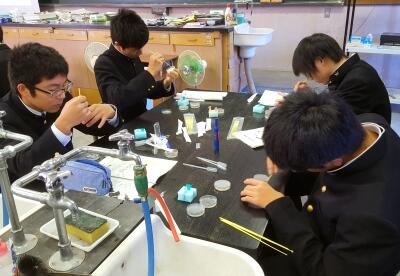

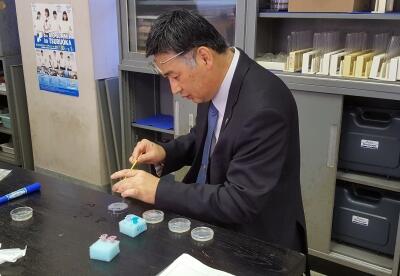

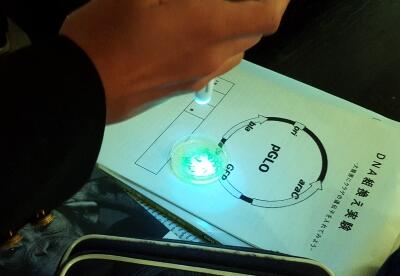

生物実験~DAN組み換え実験~

先週2年生の生物の授業で大腸菌にクラゲの蛍光タンパク質を組み込む実験をおこないました。

4つの寒天培地を用意して、それぞれ違った条件で大腸菌を培養後、クラゲの蛍光タンパク質が組み込める条件を確認しました。丁度校長・教頭の授業参観期間で、教頭も実験に参加しました。理科の教頭はさすがによい手際でした。

1時間の授業の中では培養の結果まで観察することができないため、週明けの授業でクラゲに蛍光タンパク質が組み込まれたかどうかを確認しました。

クラゲの蛍光タンパク質を組み込んだ大腸菌が入った4つの培地に紫外線を照射して、綺麗な緑色に発光することが確認できました。

クラゲの蛍光タンパク質といえば、下村脩氏がオワンクラゲから緑色蛍光タンパク質を発見しノーベル化学賞を受賞したニュースを思い出します。下村氏がご逝去されたことが先月ニュースで報道されました。下村氏の発見した緑色蛍光タンパク質は生物学の分野で利用され、高校生物の授業でも実験が行われる程身近な存在になりました。

4つの寒天培地を用意して、それぞれ違った条件で大腸菌を培養後、クラゲの蛍光タンパク質が組み込める条件を確認しました。丁度校長・教頭の授業参観期間で、教頭も実験に参加しました。理科の教頭はさすがによい手際でした。

1時間の授業の中では培養の結果まで観察することができないため、週明けの授業でクラゲに蛍光タンパク質が組み込まれたかどうかを確認しました。

クラゲの蛍光タンパク質を組み込んだ大腸菌が入った4つの培地に紫外線を照射して、綺麗な緑色に発光することが確認できました。

クラゲの蛍光タンパク質といえば、下村脩氏がオワンクラゲから緑色蛍光タンパク質を発見しノーベル化学賞を受賞したニュースを思い出します。下村氏がご逝去されたことが先月ニュースで報道されました。下村氏の発見した緑色蛍光タンパク質は生物学の分野で利用され、高校生物の授業でも実験が行われる程身近な存在になりました。

書道授業~11月2日は習字の日~

本日11月2日は「書道の日」です。1102で「イイモジ」と語呂合わせしました。制定したのは、多くの人に文字を書くことに親しみを感じてもらい、手書き文字を書くことの大切さを伝えるためだそうです。3~4時間目に書道の授業がおこなわれていました。

芸術科目は音楽、美術、書道から選択します。他の教科と違い少人数の授業です。生徒も先生とコミュニケーションを密に取って楽しい授業が行われていました。

11月に入って、クールビズも終了しましたが、暖かな日差しの射す書道室で今日も生徒たちはのびのびと筆を進めていました。

芸術科目は音楽、美術、書道から選択します。他の教科と違い少人数の授業です。生徒も先生とコミュニケーションを密に取って楽しい授業が行われていました。

11月に入って、クールビズも終了しましたが、暖かな日差しの射す書道室で今日も生徒たちはのびのびと筆を進めていました。

マラソン大会まであと6日

マラソン大会まであと1週間を切りました。昨年は台風のため中止になってしまったマラソン大会ですが、今年は今のところ本番である来週の月曜日は晴れの予報となっています。一昨年のマラソン大会は、この時期としてはかなり気温が上がり、走るには暑いくらいでしたが、今年はどうなるのでしょうか。

そして毎日外ではマラソン大会にむけて体育の授業では学校の外周を走る生徒たちの様子が見られます。今日も練習に励む生徒たちを見つけたので、ドローンでその様子を撮ってきました。

写真は1年3・4組の生徒です。昨年中止になってしまったので、今年は1年生だけでなく、2年生にとっても初めてのマラソン大会ということになります。今日も外を歩いていると、ひたむきに走るたくさんの白布健児を目にすることができました。

そして毎日外ではマラソン大会にむけて体育の授業では学校の外周を走る生徒たちの様子が見られます。今日も練習に励む生徒たちを見つけたので、ドローンでその様子を撮ってきました。

写真は1年3・4組の生徒です。昨年中止になってしまったので、今年は1年生だけでなく、2年生にとっても初めてのマラソン大会ということになります。今日も外を歩いていると、ひたむきに走るたくさんの白布健児を目にすることができました。

台風一過

台風24号の通過で、強風が吹きました。真岡高校でも若干の影響がありました。

人字庭の大きな松の枝が折れました。

そして、校内の木々から落ち葉が大量に校庭に散らばりました。

昼休みにサッカー部員がコートの落ち葉清掃をしました。昼休みには取りきれなかったようです。サッカー部・野球部と落ち葉との戦い?の始まりです。

人字庭の大きな松の枝が折れました。

そして、校内の木々から落ち葉が大量に校庭に散らばりました。

昼休みにサッカー部員がコートの落ち葉清掃をしました。昼休みには取りきれなかったようです。サッカー部・野球部と落ち葉との戦い?の始まりです。

秋の訪れ2018~外周走行~

雨が多い9月後半ですが、今日久々に好天に恵まれました。体育は9月中旬にプールが終了し、現在は来月のマラソン大会に向け学校外周を走っています。

テニスコート脇から一斉にスタート、講堂東側を回って北門から外周コースです。

学校西側を回って、南門から校内に戻ります。

彼岸花の赤の替わりに、1年生の赤い体操着が彩りを添えていました。

テニスコート脇から一斉にスタート、講堂東側を回って北門から外周コースです。

学校西側を回って、南門から校内に戻ります。

彼岸花の赤の替わりに、1年生の赤い体操着が彩りを添えていました。

献血しました

9月20日に、真岡高校内で献血がおこなわれました。その様子をご紹介します。

今年も多くの生徒が献血に協力しました。

まず、受付で問診票を記入します。献血の条件ををチェックします。

3台の献血車に来校して戴きましたが、順番待ちができました。

ちょっと緊張の採血です。1台の車内で4名献血ができます。

今年はペッパーくんも来校してくれました♪

今年は242名の生徒が献血に協力できました。3台の献血車が、朝から放課後までフル稼働でした。真高生の血液がお役に立てれば幸いです。

今年も多くの生徒が献血に協力しました。

まず、受付で問診票を記入します。献血の条件ををチェックします。

3台の献血車に来校して戴きましたが、順番待ちができました。

ちょっと緊張の採血です。1台の車内で4名献血ができます。

今年はペッパーくんも来校してくれました♪

今年は242名の生徒が献血に協力できました。3台の献血車が、朝から放課後までフル稼働でした。真高生の血液がお役に立てれば幸いです。

秋の訪れ2018~ギンナン~

ヒガンバナに続いてギンナンを紹介ます。昨日学校の外を見て回っていると体育館の西側、人字庭に落果直後のイチョウの実ギンナンが落ちていました。人字庭にも秋がやってきたようです。

独特の香りと苦み、そしてモチモチとした食感はついたくさん食べたくなってしまいます。秋の味覚の一つギンナンですが、ビタミンB6に似た成分が含まれていて、たくさん食べるとビタミンB6の作用を打ち消し中毒を起こします。美味しいからといって大量に食べるのは危険です。

独特の香りと苦み、そしてモチモチとした食感はついたくさん食べたくなってしまいます。秋の味覚の一つギンナンですが、ビタミンB6に似た成分が含まれていて、たくさん食べるとビタミンB6の作用を打ち消し中毒を起こします。美味しいからといって大量に食べるのは危険です。

秋の訪れ2018~ヒガンバナ~

9月に入ってから、暑かったり寒かったり、雨の日や高い空にうろこ雲がみえたり、秋らしい日が増えてきました。街中でも食料品売り場にはブドウなど秋の果物や、ハロウィンの装飾品が並ぶようになりました。つい先日まで毎日猛暑の続いていた本校でも、秋を見つけました。昨年も記事にしましたが、本校では正門南側の土手と、南門の西側で毎年ヒガンバナを見ることができます。

今年も地面から勢いよく伸ばした茎の先端に燃えるような真紅の花を咲かせました。秋の彼岸は明日20日から。その名の通り、暦の彼岸に合せて開花のピークを迎えました。日の長さを感じとるヒガンバナならではです。

今年も地面から勢いよく伸ばした茎の先端に燃えるような真紅の花を咲かせました。秋の彼岸は明日20日から。その名の通り、暦の彼岸に合せて開花のピークを迎えました。日の長さを感じとるヒガンバナならではです。

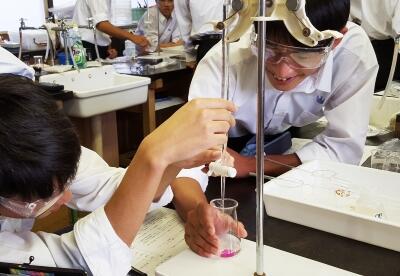

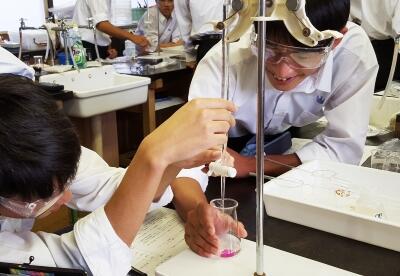

化学実験~中和滴定~

先週の2年生の化学の授業で中和滴定の実験をおこないました。中和滴定とは、既に濃度のわかっている酸や塩基を用いて、もう一方の濃度未知の酸や塩基の濃度を求める操作のことです。化学の実験の中でも定番中の定番の実験です。

生徒たちに濃度の確定している0.1mol/Lの水酸化ナトリウム溶液を用意し、中和滴定によって濃度が不明の食酢の濃度を求めるという実験をおこないました。食酢は10倍に薄めて使用するため、その作業からはじめました。

中和滴定は非常にシビアな実験なので、10倍に薄める際に、正確に量を測りとれるホールピペットとメスフラスコを用います。上の写真はホールピペットで食酢を10mL測り、それをメスフラスコに移し替えている様子です。

10倍希釈の食酢を作り終えた後フェノールフタレイン液を添加し、フェノールフタレインの赤色がわずかに呈した状態まで、水酸化ナトリウム溶液を少しずつ滴下していきます。フェノールフタレイン液は中性を超えアルカリ側に傾くと無色から赤色に変色するので、薄い赤色を呈した状態がほぼ中和した状態となります。1滴の差が実験結果に大きく影響するため、生徒たちは慎重に水酸化ナトリウムを滴下していました。

上の写真が実際に滴定をしている様子です。ビュレットで慎重に滴下していきました。水酸化ナトリウム溶液の水滴が落ちた部分が赤色に変色しているのがわかります。これを振って攪拌するとすぐ無色に戻ってしまうので、全体が薄い赤色になるまでこの操作を繰り返します。4回データを取って食酢の濃度を求めました。食酢の瓶の濃度表記は4.2%でした。計算して約4.2%になった班は実験成功です。

生徒たちに濃度の確定している0.1mol/Lの水酸化ナトリウム溶液を用意し、中和滴定によって濃度が不明の食酢の濃度を求めるという実験をおこないました。食酢は10倍に薄めて使用するため、その作業からはじめました。

中和滴定は非常にシビアな実験なので、10倍に薄める際に、正確に量を測りとれるホールピペットとメスフラスコを用います。上の写真はホールピペットで食酢を10mL測り、それをメスフラスコに移し替えている様子です。

10倍希釈の食酢を作り終えた後フェノールフタレイン液を添加し、フェノールフタレインの赤色がわずかに呈した状態まで、水酸化ナトリウム溶液を少しずつ滴下していきます。フェノールフタレイン液は中性を超えアルカリ側に傾くと無色から赤色に変色するので、薄い赤色を呈した状態がほぼ中和した状態となります。1滴の差が実験結果に大きく影響するため、生徒たちは慎重に水酸化ナトリウムを滴下していました。

上の写真が実際に滴定をしている様子です。ビュレットで慎重に滴下していきました。水酸化ナトリウム溶液の水滴が落ちた部分が赤色に変色しているのがわかります。これを振って攪拌するとすぐ無色に戻ってしまうので、全体が薄い赤色になるまでこの操作を繰り返します。4回データを取って食酢の濃度を求めました。食酢の瓶の濃度表記は4.2%でした。計算して約4.2%になった班は実験成功です。

校長室の鉢植えⅢ

2ヶ月半前、校長室の鉢植えの鉢替えして、葉が青々と復活したことを紹介しました。先月、別のムクゲが水切れで枯れそうになってしまいました。

かなりの重傷で、まず日陰で鉢を水に浸し、回復した葉以外を落としました。それでも厳しい状態で、枝も必要最低限だけ残し、半分ほどに減らしました。

写真が剪定直後です。かなり大胆にカットしました。蕾は1個だけ残して、1ヶ月液肥を与えました。今日、久々に施肥に行くと、残した蕾が綺麗に花を咲かせました。

今日は部屋が暑くなっていましたが、その中で勢いを取り戻した木は葉も青々と元気でした。2ヶ月半前に鉢替えした謎の木も見違えるほど逞しい樹勢を取り戻していました。このムクゲとあわせて、来年は両方ともたくさんの花を咲かせます。

かなりの重傷で、まず日陰で鉢を水に浸し、回復した葉以外を落としました。それでも厳しい状態で、枝も必要最低限だけ残し、半分ほどに減らしました。

写真が剪定直後です。かなり大胆にカットしました。蕾は1個だけ残して、1ヶ月液肥を与えました。今日、久々に施肥に行くと、残した蕾が綺麗に花を咲かせました。

今日は部屋が暑くなっていましたが、その中で勢いを取り戻した木は葉も青々と元気でした。2ヶ月半前に鉢替えした謎の木も見違えるほど逞しい樹勢を取り戻していました。このムクゲとあわせて、来年は両方ともたくさんの花を咲かせます。

校長室の鉢植えⅡ

元気のなかった校長室の鉢植えを鉢替えしてから約1ヶ月半。黄ばんでかなりの葉が落ちてしまい、残念な姿になっていた鉢植えでした。今、写真のように見事に復活しました。

葉の枚数は3倍以上に増え、葉の色も青々としてまるで別の木のようです。まずはここまで回復すれば一安心です。1個だけ残しておいた蕾は植え替えのダメージが大きく、残念ながら咲く前に落下してしまいました。花は来シーズンのお楽しみとします。

葉の枚数は3倍以上に増え、葉の色も青々としてまるで別の木のようです。まずはここまで回復すれば一安心です。1個だけ残しておいた蕾は植え替えのダメージが大きく、残念ながら咲く前に落下してしまいました。花は来シーズンのお楽しみとします。