お知らせ

ウォッシュクロス贈呈式

7月17日(金)にウォッシュクロス贈呈式がありました。

ウォッシュクロスは、那須赤十字病院において患者さんの体の清拭をするときに使われます。大女高では毎年、福祉委員の生徒を中心に全校生徒に協力を呼びかけ、たくさんのウォッシュクロスを寄付しています。今年度は2434枚のウォッシュクロスを集めることができました。

お知らせ

(学習合宿・学習会・センター試験対策集中講義速報)

- 1年生 7月18日(土)~7月20日(月)学習合宿 (2泊3日)

会場:国立那須甲子青少年自然の家(福島県白河郡西郷村)

次の目標を掲げ、那須甲子青少年自然の家で学習合宿を実施しています。

・「無言学習」「自主学習」を通して「できる」を体験し、自信をつくろう。

・「夏休み」に向けて生活・学習習慣を確立しよう。

・進路実現のための学習意識や耐性を養成しよう。

- 2年生 7月18日(土)~7月20日(月)学習会 会場:大田原女子高等学校

大田原女子高等学校内を会場に通いの学習会を実施しています。

予備校講師による進路講話の後、各HR教室で「無言学習」「自主学習」を実施。

- 3年生 7月18日(土)センター試験対策集中講義 会場:国際医療福祉大学

国際医療福祉大学の大教室を会場としてお借りし、県外大手予備校講師によるセンター試験対策集中講義を実施しました。数学・英語・国語各90分の講義をたくさんの生徒が受講しました。

なでしこ祭開催

青空に笑顔輝く3日間!大女高なでしこ祭、開催!

2015年7月10日から12日の3日間、大田原女子高等学校なでしこ祭が行われました。

今年のなでしこ祭も前夜祭での書道部・吹奏楽部のパフォーマンスで幕を開けました。

今年のなでしこ祭も前夜祭での書道部・吹奏楽部のパフォーマンスで幕を開けました。

今年のテーマは「瞬彩」。生徒の力作である垂れ幕が快晴の空に輝いた一般公開日には、1765名の方にご来場いただきました。

今年のテーマは「瞬彩」。生徒の力作である垂れ幕が快晴の空に輝いた一般公開日には、1765名の方にご来場いただきました。

12日に行われた後夜祭では、部活動発表、2・3年生によるクラス発表が行われました。日々の練習の成果が発揮された部活動発表、高校生らしい工夫やユーモアたっぷりのクラス発表と、大盛り上がりのうちに幕を閉じました。

12日に行われた後夜祭では、部活動発表、2・3年生によるクラス発表が行われました。日々の練習の成果が発揮された部活動発表、高校生らしい工夫やユーモアたっぷりのクラス発表と、大盛り上がりのうちに幕を閉じました。

生徒たちの一瞬一瞬の輝きが感じられ、まさに「瞬彩」に溢れた三日間でした。

なでしこ祭 グッズ販売

学校Tシャツ 1,200円 全5色

なでしこ祭タオル 500円 全2色

クリアファイル・うちわ 100円

H27年度なでしこ祭 今年も開催します!

日時:7月11日(土) 9:30~15:00

駐車場:大田原小学校

注意事項:校内でのビデオ、カメラ、携帯電話等による撮影は禁止です。

駐車場が限られているため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

また、近隣の店舗や道路への駐車は決してなさらぬようお願いいたします。

なお、自転車等は校内の駐輪場が利用できます。

ソフトボール部活動報告

生徒会だよりのページを作りました!

みなさんこんにちは、生徒会長の山本です。

今回ホームページに生徒会だよりを載せることになりました。少しでも大女高の楽しさを知ってもらえたらいいなと思います。私たち3年生の任期はあと1か月ほどで終了ですが、このページはこれから生徒会役員を中心に更新していく予定です。生徒会役員一同がんばっていきたいと思います。ぜひご覧ください

生徒会だよりのページは、こちらからご覧になれます。

また、メニューの「学校生活」⇒「生徒会だより」からご覧になることもできます。

ソフトボール関東大会

ソフトボール部 関東大会 第3位

6月5日から神奈川県小田原市酒匂川広場にて行われた関東大会に参加しました。千葉県立我孫子高校、太田市立太田高校に勝利しましたが、準決勝で日出高校に惜敗しました。応援ありがとうございました。

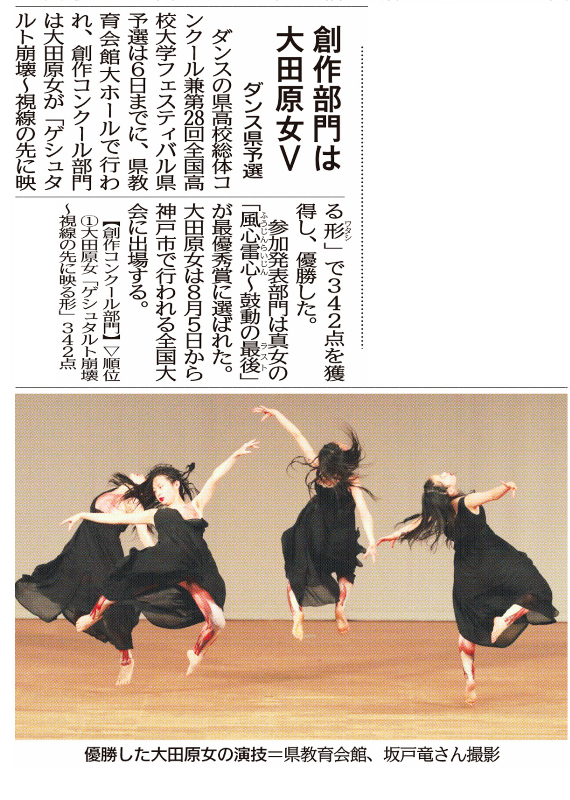

ダンス部活動報告

朝日新聞 2015年6月1日 承諾番号 A15-0481

記事の無断転載を禁止します。

下野新聞社提供

運動会

5月28日木曜日、運動会が開催されました。組別の縦割りで、1組から6組までの6チームをそれぞれ赤、黒、橙、紫、青、緑の6つの色に分け、対抗戦を行いました。

どの競技も白熱していました。

クラス一丸となって闘う姿は、皆輝いていました。

短い練習期間にも関わらず、どれも完成度の高い演 技でした。

短い練習期間にも関わらず、どれも完成度の高い演 技でした。大女高生のパワーを感じさせられる一日でした。

台湾の高校生との交流

5月21日(木)に、修学旅行で日本に来た国立曁南(きなん)国際大学附属高級中学校の生徒が来校し、本校生と交流会を行いました。

歓迎レセプションの後、グループで一緒に昼食をとり、和太鼓や弓道など、本校の部活動を見学・体験しました。

特に、茶道部によるお茶会はすべての台湾の生徒が体験し、和菓子や抹茶を堪能しながら日本の文化を学びました。

生徒たちは最初は上手く話すことができずにいましたが、時間がたつにつれて少しずつ打ち解けることができ、一緒に記念撮影をするなどして交流を深めていました。

陸上部大会報告

陸上部 延べ11名が関東大会出場決定!

ソフトボール部より

5月10日、11日、宇都宮市の柳田緑地公園において行われたソフトボール県総体兼関東予選に出場しました。準決勝は那須拓陽高校に4-1、決勝は矢板中央高校に1-0で競り勝ち、6月6日、7日に小田原市で行われる関東大会への出場権を獲得しました。関東大会でも良い結果を残せるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。

5月10日、11日、宇都宮市の柳田緑地公園において行われたソフトボール県総体兼関東予選に出場しました。準決勝は那須拓陽高校に4-1、決勝は矢板中央高校に1-0で競り勝ち、6月6日、7日に小田原市で行われる関東大会への出場権を獲得しました。関東大会でも良い結果を残せるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。 創立記念式典・芸術鑑賞会

校歌斉唱。全校生徒の美しい歌声がホール内に響き渡りました。

創立記念式典の後は、「野村万蔵の会」をお招きして狂言を鑑賞しました。「狂言とは何か」の説明の後、「盆山」「梟山伏(ふくろやまぶし)」を鑑賞しました。

ワークショップでは、8名の生徒が狂言での座り方や歩き方、独特の言い回しによる自己紹介の仕方などを体験しました。

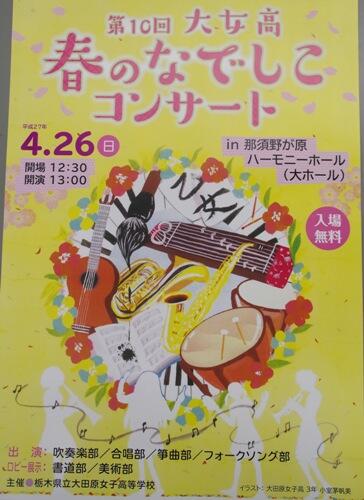

なでしこコンサート

第10回の開催を記念して、吹奏楽部の伴奏を背に出演者全員で校歌を歌いました。

フォークソング部 箏曲部

合唱部 吹奏楽部

アンケートには「楽しかった」、「また来年もやってほしい」などの感想が寄せられました。ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました。

また、コンサートの様子は5月26日(火)の19:00から19:30まで、とちぎテレビの「わいわいボックス」にて放送される予定です。そちらもぜひご覧ください。

携帯安全教室

4月27日(月)に1年生を対象に「携帯安全教室」が開催されました。

自分たちが普段から何気なく使っている「スマホ」や「携帯」がもつ危険性や、安心・安全に使うために気をつけなければならないこと、日常で使う際のマナーやモラルについて学習しました。

普段から使っている「スマホ」や「携帯」の安全・安心な使い方について改めて考えさせられ

る有意義な時間になりました。

ソフトテニス部大会報告

4/18(土)、19(日)に、くろいそ運動場にて栃木県高体連北部春季ソフトテニス大会が行われました。

4/18(土)、19(日)に、くろいそ運動場にて栃木県高体連北部春季ソフトテニス大会が行われました。個人戦では大森・福田ペアが準優勝、細井・増子ペアが3位となりました。

団体戦においては、準決勝では黒磯高校をセットカウント2-0で破り、決勝では那須拓陽高校にセットカウント2-0で勝利し、見事優勝することができました。

今月末より関東予選が始まります。良い結果が報告できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。

生徒総会

4月20日に、生徒総会が開かれました。

生徒会執行部を中心に、昨年度の報告と今年度の予定の提案、討論が行われました。

昨年度行事や決算、今年度行事と予算案はすべて承認、可決されました。議長の皆さん、お疲れ様でした。

全校生徒で行う討論では、「なでしこ祭の生徒企画について」をテーマに、「コンテスト結果を外部の方々にも公開する」や「今までと違った企画を行いたい」などのさまざまな意見が寄せられました。

なでしこコンサートのお知らせ

なでしこコンサート、今年も開催します!

平成27年4月26日(日)12:30(開場)13:00(開演)より那須野が原ハーモニーホールにて第10回大女高春のなでしこコンサートを開催致します。今年度も吹奏楽部・合唱部・箏曲部・フォークソング部の4部が出演します。

また、大ホールロビーにて美術部・書道部の作品展示も行います。みなさま、ぜひお越し下さい。部員一同、心よりお待ちしております!!

学習ガイダンス

この行事は、新入生が高校での効果的な学習方法について学び、望ましい学習習慣を確立することを目的に、昨年度からスタートしたものです。全員が自分の椅子、机を体育館に運び、丸1日かけて、英語、数学、国語の学習についての講話を受けました。

9:30~10:50 英語

英語の時間では、英語を学ぶことの大切さについての話を聞き、長文の問題演習を交えながら、授業の受け方、予習や復習の仕方を学ぶことができました。

11:00~12:20 数学

数学の時間では、授業中に生徒が行う問題の解説やアクティブラーニングの手本を教師が見せ、実際の授業のイメージを膨らませることができました。

13:05~14:25 国語

国語の時間では、まず国語の先生から「古文の面白さ」についての話がありました。また、古文ノートの作り方、辞書の使い方を演習を交えて学ぶことができました。

生徒は話をしっかり聞いたり、分からないことは質問したりするなどして、ガイダンスを真剣に受けていました。

ガイダンス後の生徒アンケートでは、「勉強の仕方が分かってためになった」、「今日聞いたことを実践していきたい」などの感想がありました。1学年は13日から本格的に授業がスタートしました。このガイダンスで学んだことを生かし、早く高校の学習スタイルに慣れ、学力を高めていくことを期待しています。