文字

背景

行間

校長室より(New!)

全国高P連京都大会に参加して参りました。

初日、私は第3分科会(パネルディスカッション)に参加しました。テーマは、「すぐそこの未来のしごと ~ともに考えるSociety5.0において求められる人物像、学びの在り方~」です。パネリストによって示された、家電製品の移り変わりのグラフからは、改めて、技術革新の早さというものを否応なく突きつけられ、教育がコンテンツベースからコンピテンシーベースに、換言すれば、認知能力一辺倒から非認知能力重視に変わらねばならい理由を実感させられました。

二日目のメインは、日本電産の創業者である永守会長の講演でした。永守氏は、京都先端科学大学を運営する団体の理事長でもあります。その情熱と、関西弁による軽妙な語りに、最後まで魅了されました。

世界は文字でできている ~書道部「東鷹展」より~

8月9日(金)~11日(日)の三日間、県総合文化センター第3ギャラリーにて、宇都宮東高校(および同附属中学校)の書道部展である伝統の「東鷹展」が開催されました。リニューアル成った県総文センターギャラリーの「こけら落とし」となる展覧会でもありました。

書道作品というと、白と黒とのモノトーンの世界のように思われがちですが、そこにあったのは臨書の大作、篆刻、連綿の仮名書、ポップスの歌詞など「百花繚乱」の文字たちでした。

特に面白かったのは、書道部員たちによる合作の作品群でした。平成の流行語を集めた作品、大化から令和までのすべての元号を並べた「元号」、そして、元素の周期表を漢字で表現した「漢字周期表」。

世界は、言葉(=概念)でできているんだった・・・。そんな当たり前のことを、生徒たちの作品は気づかせてくれました。

きらびやかな舞台、再び ~宇東附中吹奏楽部 県コンクール~

やはり、高校生の演奏と同様に、舞台上の舞踏を彷彿とさせる立派な演奏でした。審査結果は銀賞でしたが、経験の浅い1年生を数多く含むこのチームで、よくぞここまで洗練度の高い音楽を作り上げたと思います。お疲れ様でした。

麗しい令和へ 若人の力を ~JRC高校連絡協議会 夏季大会~

さて、その大会でNPO法人「とちぎユースサポーターズネットワーク」の岩井俊宗代表から、「ボランティア活動の可能性と高校生に期待するもの」と題された講演をいただきました。岩井代表は、宇都宮東高校のOBです。高校時代はJRC部(現在の社会部JRC班)で活動されていました。お話を伺い、これからの混迷の時代を生き抜く力は、若い時代の社会的活動によって培われるということを強く感じました。おそらく、岩井代表ご自身の青春がそのように充実したものだったからなのだと思います。

きらびやかな舞台 ~宇東高吹奏楽部 県コンクール~

生徒たちが目の前の舞台上で演奏するその名曲は、どこかで耳にしたことのある調べです。目を閉じれば、舞台の上でバレエの舞踏がきらびやかに繰り広げられているように思えました。

審査結果は銀賞でした。仲間たちと過ごした時間が悔いの無いものであったことは、演奏後の生徒たちの晴れやかな笑顔が物語っていました。

高みを目指して ~中学県総体観戦記~

今年も夏休みに入って、各競技の県大会がたけなわです。教頭先生と手分けして、各会場を回りました。私は、競泳、バドミントン、弓道の応援に行って参りました。

競泳(男子・女子)

7月26日と27日、県南体育館の隣にある県立温水プール館にて競泳の県大会が開催されました。本校からは、男子50m、100m、200m、400m、1500mフリーと女子100m背泳ぎに、4選手がエントリーしました。

それぞれに懸命な泳ぎを見せ、その中で3年生男子が、1500mフリー3位、400mフリでー4位で関東大会出場を決めました。関東大会本番でのベスト更新を期待したいと思います。

バドミントン女子(シングルス)

7月26日清原体育館にて、県大会が開かれました。本校から出場の2年女子は、1回戦を勝ち、2回戦、強豪選手相手に健闘しましたが残念ながら敗退しました。

附属中学校にはバドミントン部はありません。3年の男子選手とともに特例的に宇東高のバドミントン部に所属しており、したがって高校生と練習する機会もありますが、実質的には地域のクラブでの活動に頼っています。その環境の中で、自らを鍛えて頑張ってくれました。

弓道女子

7月29日、屋板の宇都宮市弓道場で開催された県大会に応援に行って参りました。県下の強豪が集う中、トーナメントに残ることはできませんでしたが、一人一人が「この一射」に心を込めて競技に臨んでくれたことと思います。

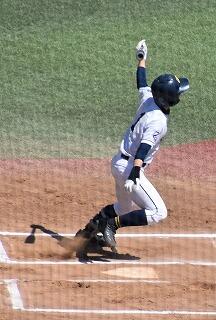

逆境において ~夏の高校野球2回戦~

1回戦を延長13回タイブレークで勝ち上がった本校野球部は、7月17日(水)、栃木市営球場にて、矢板東高等学校と2回戦を戦いました。奇しくも同じ県立中高一貫教育校同士の戦いとなりました。

この試合には、映画研究部、吹奏楽部、そして応援団の生徒たちが駆けつけ、スタンドで選手たちのプレーを見守り、鼓舞し続けました。今年度も応援団長は女子生徒で、男子校以来の伝統の学ラン姿による応援です。

試合の序盤は、再三の美技でピンチを救った守備陣の頑張りもあり、攻撃でも先制するなど押し気味に進めましたが、5回、エースの利き腕をライナーが襲うという不運に見舞われました。一時治療のためにベンチに下ったものの、続投し、かろうじて満塁のピンチを切り抜けました。しかし、それでなくても前回の試合で2試合分投げていたエースのボールに、球威は戻ってきませんでした。

ただ、そうした不運もあれば逆に幸運も巡ってくるのが「野球」であり、大きく言えば人生です。大切なのは、逆境にあっても雄々しく戦い続けることです。最後まで少しも試合をあきらめようとしなかった選手たちの心の強さを、心から称えたいと思います。

中学総体宇河地区大会観戦記

今年度も、教頭先生と手分けして、宇河地区大会の各会場を回って声援を送りました。私は、ソフトテニス、弓道、剣道の試合会場に赴きました。各会場での中学生たちの姿をレポートします。

熱闘5連戦 ~男子ソフトテニス~

高校生がすぐ隣の清原球場で戦っているとき、中学校男子ソフトテニスは、スタジアムから流れる校歌にも励まされながら団体戦に臨みました。見事シード校を破ってベスト8を決めましたが、宇河地区の出場枠は7校です。順位決定戦まで含めると5連戦に及び、足を痙る選手が何人も出るほどの過酷なサバイバルでした。

残念ながら、結果は8位に終わりました。しかし、この熱い連戦を戦い抜いたことは誇りに思っていいはずです。

スタジアムから流れる校歌は、皆さんの健闘も称えていたのだと思います。

この一射に賭けて ~女子弓道 県大会出場~

女子団体は、13中に5チームが並び、そこに県大会出場ラインも、そして準々決勝進出ラインも設定されるという大接戦となりました。その5チームの一つが宇東Aチームであり、順位を決めるための競射に臨みました。

結局、準々決勝進出はなりませんでしたが、一方で何とか県大会出場権を手にしました。

もし、あの一射を的中させていたら・・・準々決勝に進出できたはずです。逆に、あの一射を外していたら・・・県大会への道は閉ざされていたはずです。

見事準優勝を果たした選手を中心に、皆の力で獲得した県大会への権利です。一射への思いをかみしめ、県大会に臨んで欲しいと思います。

先手先手と ~剣道 県大会出場~

本校の剣道部は、男子も女子も、先手先手と攻める果敢な剣道を見せてくれます。今回も男子個人戦を観戦し、その感を強くしました。

剣道は、男子団体と女子個人・男子個人で1名ずつが県大会出場を決めました。県大会でも攻めの姿勢を忘れすに戦って欲しいと思います。

励まし合って ~女子ソフトテニス~

屋板の運動公園で女子団体戦が行われました。本校チームは2回戦で敗退しましたが、1回戦では勝利を収めることができました。日頃の鍛錬を怠らなかったこと、そしていつも励まし合って戦ってきたことの成果がここに表れたのだと思います。

被害者にも加害者にも ~法律教室~

SNS上に安易にアップしてしまった画像・・・それがどういう結果になるのか。

被害者になる危険性だけではなく、加害者になってしまう危険性にも目を向けなければなりません。それが今の情報化社会に生きる生徒諸君に必要な心構えだと思います。

知的好奇心に導かれ ~中大連携講座~

今年も宇都宮大学の先方のお力添えを得て、中大連携講座が順調に展開しています。演示実験に身を乗り出すその姿からは、中学生たちの知的好奇心が存分にかき立てられていることが感じられます。

水しぶきの向こう ~水球ジュニアオリンピック関東大会 本校開催~

関東全域からの強豪18チームが本校プールに集い、全国ジュニアオリンピックカップ水球競技関東予選会が開催されました。宇東高附属中学校の生徒を中心メンバーとする栃木水連の水球チームは、3勝1敗ながら1位でブロックを勝ち抜けて、見事、全国大会の切符を手にしました。

ホームグラウンドのチームとしてのプレッシャーもあったと思いますが、それに打ち克ちよく頑張りました。全国大会でも、互いの個性を生かし合いながら練り上げたチーム力を信じて、高みを目指して欲しいと思います。

延長13回タイブレークの末の勝利 ~全国高校野球選手権県予選~

13日(土)清原球場にて、那須拓陽高校を対戦相手に1回戦が行われました。

押され気味の展開の中2点を先制された本校でしたが、1点を返し、接戦に持ち込みました。そしてもう後のない9回裏の土壇場で追いつき、延長戦。10回から12回は両校とも無得点のヒリヒリするような守り会いが続き、ついに延長13回、夏の大会では初となる無死1・2塁からのタイブレーク方式となりました。

表の攻撃を無得点で押さえ、13回裏、1死満塁から、ここまで力投を続けてきたエース佐藤の適時打で劇的なサヨナラ勝ちを収めました。

最後まであきらめなかった両校の高校生に、私はいつまでも、いつまでも惜しみない拍手を送り続けていました。

真剣にまたアクティブに ~県立中高一貫校連絡協議会授業参観~

その際に、本校の授業参観があり、本校高校生、中学生の授業の様子を見ていただきました。特に研究授業として準備されたものではなく、日常の授業風景でしたが、そこには、本校生が真剣に学ぶ姿や、ALの視点に立った活発な交流的授業が展開されていました。

大会運営を支えた生徒たち ~全日本VSハンガリー

韓国で開催される水球の世界選手権に向けて小山市で直前合宿中だったハンガリー水球チームと、全日本水球チームの試合が、7月8日、小山市の県立温水プール館で行われました。ハンガリーは水泳の最強国の一つであり、このチームはサッカーで言えばブラジルのナショナルチームのようなものです。

合宿の準備から、試合の運営、片付けに至るまで、本校水球部の生徒たちが陰で支えました。生徒たちにとっても、世界水準の試合が間近で見られたことは貴重な経験になったと思います。11日には、ハンガリーナショナルチームのヘッドコーチから直接ご指導もいただきました。

PTA県外視察研修に同行しました。

恒例のPTA行事「県外視察」に同行させていただきました。今年のコースは、早稲田大学・都庁・NHKスタジオパークでした。

早稲田大学では、キャンパスツアー担当の学生さんに案内され、大隈講堂を出発点に、坪内逍遙像のある演劇博物館(残念ながら工事中で中には入れませんでした)などを見学し、総合学術情報センター(図書館)まで、歴史ある早稲田キャンパスの今の姿を堪能しました。西早稲田にある理工学部については、本校OGの創造理工学部3年生に、バスまで来ていただいて説明を受け、質問にも答えていただきました。今後も研究・開発を深めていくために、一層の研究に励もうとしている彼女の意欲的な姿が、とても印象的でした。

都庁展望台から、建設中の国立競技場を見下ろす

ニュースキャスター体験

スマホと世界と「わたし」 ~高校1年 総合的な探究の時間Ⅱ~

この日は、宇都宮大学より湯本浩之教授をお招きして、「スマホから考える”持続可能な社会”と『わたし』」と題したご講演をいただきました。湯本先生はALの専門家でもあり、対話によって生徒の主体的な姿勢を引き出し、深い学びに導いてくださいました。

世界と自分とが、スマホの存在を媒介として否応なくつながっていることに、しかも通信ネットワークのみならず、スマホの素材そのものによっても深くつながっているということに、驚かされました。

スマホは、一つの「例」に過ぎません。

今回の講義を、一人一人の興味、関心、進路等に応じた自分なりの提言に結びつける契機としてほしいと思います。そのことは、生活意識を変え、あるいは探究力を向上させるだけではなく、自分と世界とのつながり、自分の社会における在り方、自分の進路といったものに対する考えを深めるはずです。

本校会場の春季大会で優勝 英語ディベート部(高校)

本校生たちはPDA部門、Asian部門に参加し、その中でもPDA部門では、「宇東B」チームの三人が優勝を克ち取るなど、複数のチームが入賞しました。また、Asian部門では2年女子が個人での入賞を果たすなど、奮闘しました。

附属中の生徒たち15名も、大会運営に参加するとともに、先輩たちのディベートを参観し、何かをつかみ取ろうと必死に聴き入っていました。

これからは、多文化共生の社会となり、ネイティブではない者同士でも、英語で読み書きをしたり話したり聞いたりしながら仕事や生活をする時代となるでしょう。一方で、将来においては、発達の著しい翻訳ソフトに代替可能な狭い意味での翻訳力は、その相対的価値を変化させていくかもしれません。

英語によるコミュニケーション力に加え、英語で考え、多様な文化や価値観の対立や齟齬を超えて自分の意見を堂々と伝えつつ課題を粘り強く解決していく力。このような学びを通じて、そうした「対話力」も養ってほしいと思います。

臆せず母校の後輩たちに ~教育実習~

存在証明の団体3位 高校テニス ~男子インターハイ予選観戦記~

6月1日、高校テニス男子団体が、インターハイ県予選に臨みました。一回戦から地力を発揮し、シード校を撃破。準々決勝での接戦を制し、準決勝の足利大学附属高校戦まで勝ち上がりました。残念ながらそこでの敗退となりましたが、本年度も、県総体に続き第3位という結果を残すことができました。団体に強い「チーム宇東」の存在証明ができた思います。

特に3年生にとっては、インターハイに手が届かなかったことに、悔いが無いと言えば嘘になるでしょうが、決勝戦への進出をかけて強豪私立高校に挑み続けた戦いの日々、そして何より、必死でボールを追い続けたコート上の三年間は、一人一人にとってかけがえのない時間だったはずです。その姿は、後輩たちの心にしっかりと焼き付き、次の挑戦への意欲につながっています。

個人戦も団結力で ~中学校県大会 弓道~

高1生 新課程「総合的な探究の時間」本格スタート

本校の「総合的な探究の時間」の中心テーマは、”SDGs”(Sustainable Development Goals = 持続可能な開発目標)です。17の目標を入り口として、現実世界の課題に向き合いながら、それぞれの興味・関心、進路・適性に応じた、「一人一人の探究」が期待されます。

攻めを貫いたからこその笑顔 ~中学校県大会 剣道~

雲一つ無い晴天のもと ~体育祭~

5月25日の土曜日、雲一つ無い晴天のもと、体育祭が開催されました。気温30℃を超える猛暑となりましたが、生徒たちは、最後まで元気よく「正」「剛」「寛」それぞれのチームのために頑張りました。多数ご参観くださいました地域・保護者の皆様、そして生徒の健康を気遣いドリンクを配ってくださいましたPTA保健体育部の皆様に、この場をお借りして御礼申しあげます。

一つ一つの競技に全力で臨む生徒たちの姿も心に残りましたが、本年度の体育祭では、生徒たちの手による運営の在り方に感心しました。競技を盛り上げる実況放送など、細部にも工夫が凝らされていたと思います。

特に、休憩時間を十分に確保しつつ、予定よりも早く全競技を終了させた円滑な運営は素晴らしいものでした。この暑さの中でも搬送される生徒が一人も出なかったのは、その御蔭だと思います。通常、生徒主体の運営であれば、集合でもたついたり、用具の出し入れに時間がかかったり、得点集計にやり直しがあったりするのが当たり前なのですが、そうした滞りは一切無く、スピーディーに競技が展開されていきました。

中高合同競技、そして応援合戦では、高校生のリーダーシップが光りました。少ない練習時間の中で、中学生を含め各チームが一体となって盛り上がった合同競技、応援合戦だったと思います。

中間テストからわずか一週間というタイトなスケジュールの中で、意識を高く保ち、体育祭をこのように成功に導いたこと。それは生徒会役員や運営委員のみならず参加者全員が誇りに感じていいことだと思います。

中学宇河地区大会観戦記

5月17日(金)と18日(土)の二日間、各運動部の宇河地区大会の応援に、教頭先生と手分けして、市内各会場を回りました。

熱き血の8(イレブン) ~サッカー~

平出にある栃木SC宇都宮フィールドで行われた宇河地区大会予選に出場した本校サッカー部員は、わすか8名。11人を揃えた対戦校よりも3人少ないという苦しい状況の中で、生徒たちは頑張りました。

攻撃的なディフェンス、相手を上回る運動量、そして、不利な状況下でも決してあきらめない姿勢は、立派だったと思います。0-2というスコアが、皆さんの健闘を証明しています。

切っ先鋭く ~剣道~

男子は団体で県大会出場を決め、私の観戦した男子個人戦では、闘志あふれる試合で、2名が県大会出場権を獲得しました。

女子の団体は、レギュラーの証である白い胴着に身を包み、攻めの姿勢を貫くいい試合を展開しましたが、県大会出場を逃し、悔し涙にくれる姿もありました。その日流した涙は、日々の努力が無駄ではなかったことを、別の機会に教えてくれるはずです。

励まし合って ~ソフトテニス~

ソフトテニスの宇河地区大会は、清原運動公園と、屋板運動場において開かれました。私は、17日と18日に訪れました。男子、女子ともに、得点場面でも、失点場面でも、必ず今のプレーを確認し合い、励まし合う姿が見られました。

県高校総体総合開会式

今年度の県高校総体総合開会式は、5月11日、県総合運動公園のトレーニングセンターで開催されました。生徒会役員の手に掲げられた宇都宮東高校の応援旗も、他校の応援旗とともに健闘を誓いました。

隣の陸上競技場では、陸上部の部員たちが、緊張のレースを控え、ひとときの穏やかな時間を過ごしていました。

「正剛寛」について ~門井慶喜氏講演会「歴史に学ぶ」より ~

門井さんはご講演の中で、校訓の「正・剛・寛」について触れられ、「この中で『寛』ということは難しくて、『寛容』とは、正しくないもの、剛くないものまで許すということです。どこまで寛容に見るかということが、ものを見るときのヒントになると思います。」と、生徒たちに語りかけてくださいました。

価値の多様化が進行し、情報は膨大なものとなり、人工知能が様々な判断に関与してくるであろうこれからの未来社会に生きる生徒の皆さんにこそ、門井さんの語る「正・剛・寛」のとらえ方は重要になってくると思います。

高校テニス県総体観戦記

本校の男子テニス部は、昨年度も団体で県のベスト4にたびたび顔を出すなど、公立の強豪の一つです。

私の観戦した個人戦でも、薫風吹き渡る中、各々がのびのびと個性を発揮し、あるいは息の合ったプレーを展開し、次々と上位進出を決めていました。

団体では、惜しくも関東大会出場代表決定戦で敗れましたが、2年連続での3位を獲得するなど、健闘しました。

高校サッカー県総体兼関東大会予選 3回戦観戦記

予想通りの早い展開に翻弄される場面も数多くあり、結果的には0-5で敗退しましたが、一方、得点機も何度か作ることができました。特に、ハーフタイムを挟む20分間は、緊迫した試合展開ができたと感じました。

選手たちは、全国レベルの力とはどのようなものなのか、自分たちに足りないものは何なのか、はっきりと捉えることができたはずです。それは、次につながるとても貴重な経験です。

交流する力でミッションを ~中1宿泊学習~

4月19日~21日、附属中学の1年生が2泊3日の宿泊学習を行い、私も(日帰りでしたが)19日と20日の二日間参加しました。

初日は、帝京大学の宇都宮キャンパスにて、情報電子工学科長の荒井正之教授からコンピュータビジョンについての講義を受けました。先端技術のお話に、生徒たちの知的好奇心や探究への興味は大いに喚起されたと思います。講義後の質問では、「AIが感情を持たせることはできますか?」といった質問が相次ぎました。生徒たちが主体的に話を聞いていたということが、その質問から感じられました。

その後は、格納庫で航空宇宙工学科の先生方から航空機の解説を聞きました。コックピットに試乗するという貴重な体験をする機会もありました。

二日目以降の活動場所は冒険活動センターとなります。午前中の野外炊飯では、生徒たちはカレー作りに挑戦しました。分業と協力により、段取りよく調理を進めることができました。中には、なかなか火を大きくすることができなかった班もありましたが、「会話」と「対話」の力で工夫を重ね、太い薪にも燃え移らせることができました。

新緑の中で味わう自分たちで作ったカレーライスは、最高のご馳走でした。

午後は、イニシアティブゲーム、ニュースポーツ、ウォークラリーに分かれて活動しました。例えば、イニシアティブゲームでは、各人の体験や、体力、体格的特徴などをもとに作戦を話し合い、次々とミッションをクリアしていきました。

共同で何かを作り出すためには、まず交流することが大切であることを実感した体験だったと思います。

自らの安全を自ら ~交通安全指導~

特に、中学1年生にとっては初めての自転車通学となります。高校生徒会長の挨拶にもあったように「自らの安全を自らが守る意識」を持つことが大切なのだと思います。

3つのCを目指した探究の日々 ~iP-U修了式参列~

修了式に先立って実施されたポスターセッションでは、本校生も探究活動の成果を熱心に説明していました。

修了証書の授与式では、本校の高校1年生(30年度本校附属中学校中学3年生)が代表として証書を授与され、宇都宮大学の石田学長と握手を交わしました。

全員が、修了の証でもあるスカイブルーのリボンを首に掛け、とても誇らしげな表情でした。

石田学長のご挨拶のお言葉の中にもあったように、一人一人が

Challenge 挑戦

Change 変化

Contribution 貢献

に取り組んだ日々であったことがうかがえます。

春季高校野球地区予選観戦記

4月6日、本校野球部は1回戦の高根沢高校戦に臨みました。私も清原球場で行われたその試合を観戦しました。

1回表に先制した本校でしたが、5回に逆転を喫し、最後はそのまま押し切られてしまいました。序盤と終盤が緊迫した守り合いだっただけに中盤の失点が悔やまれますが、選手たちにとってはこれもこの上なく貴重な経験になったと思います。

ピンチでも声の掛け合いを忘れない明るいチームです。夏に向けて、今後の成長がとても楽しみです。

鵬(ほう)の視点 ~入学式式辞より~

半世紀前、アメリカの宇宙船アポロ11号が、月面に到達したとき地球以外の天体に立った初めての人類がニール・アームストロング船長です。「一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ。」という言葉が有名ですが、その偉業が達成されたときの次ような言葉が残っています。

「平和を望む人々、探究心と好奇心を持って 未来を目指す人々、彼らを代表してここに立っていることを、とても光栄に思います。」

もしかすると、「探究心と好奇心を持って未来を目指す人々」という 全人類的な視点は、別の天体からこの青い地球を眺める、という新たな視点の獲得から生まれたものなのかもしれません。皆さんの「探究心と好奇心」という知性の翼を、この宇都宮東高等学校、附属中学校で存分に育て欲しいと思います。

さて、アポロ11号から一世紀前には、ジュール・ヴェルヌによる『月世界旅行』が刊行されました。さらに遡ること約三世紀。シラノ・ド・ベルジュラック作の『日月両世界旅行記』が刊行されました。

さらに、遡ること二千年、中国の思想家「莊子」は、想像上の大鳥である「鵬(ほう)」について次のような予言的な言葉を残しています。

天の蒼蒼たるは其れ正色なるか。(天が青いのは空そのものの色なのだろうか。)

其れ遠くして至極する所なければか。(それともどこまでも果てるところが無いから青く見えるのか。)

其の下を視るや、亦是くの若くならんのみ。(九万里の彼方に舞い上がった鵬が、その視点から下を見るならば、地上は、空と同様に青く見えているに違いない。)

どんな偉業も「想像すること」あるいは「夢見ること」無しには誕生しないものなのかもしれません。

次の時代「令和」では、間違いなく人工知能(AI)や遺伝子工学などの先端科学が劇的に進化し、人類は次の一歩へと歩み出すでしょう。産業や生活が一変するだけではなく、そうした技術を使って人間が何を求めるべきなのか、あるいは、そもそも人間とは何者なのかという、本質的な問いが私たち突きつけられてくるでしょう。いずれにせよ、皆さんが将来専攻するであろう学問は、それが何であろうとも、人類の次の一歩につながっているはずです。宇都宮東高等学校、附属中学校で、自分自身の関わり方を探して欲しいと思います。

アームストロング船長は、次のような言葉も残しています。「私たちが月に行くのは、『挑戦(チヤレンジ)する』ということが、人類の根元的な性質であるからだと思います。それは、人間の魂の中で 奥深くにある性質です。私たちは挑戦(チヤレンジ)をせずにはいられないのです。」

この「挑戦(チヤレンジ)をせずにはいられない性質」もまた、皆さん一人一人の心に息づいているはずです。

失敗をしないためには挑戦をしなければいいわけですが、自分ら挑戦すること無しに、成長や成功はもたらされません。特に、「学校」という空間は、「失敗することの許される場所」むしろ「チャレンジして失敗することが求められる場所」であるはずなのです。

(平成31年4月5日 入学式式辞より)

水温12℃のプールで ~水球部練習風景~

春休み満開の桜の下 ~宇東高部活動風景~

中には、入学式前の附属中学校卒業生が高校生とともに活動をする、あるいは、部として附属中学校と高校が合同の練習をするなど、中高一貫校ならではの風景も見られました。

顧問の先生も一緒に走る(バドミントン部)

中・高合同で練習 中学生に球出しをする高校生(ソフトテニス部)

格技場にて猛稽古(中・高剣道部)

入るか?3ポイント(バスケットボール部)

ナイススパイク!(バレーボール部)

まずは入念にストレッチ(陸上競技部)

桜並木を背景に(サッカー部)

満開の桜の下、白球を追う(野球部)

桜並木に向かって打て!(附属中学野球部)

本番さながらに(弓道部)

心静かに筆を運ぶ(書道部)

コンサートが終わっても気を緩めません(音楽部(中))

光は東方より ~宇東高及び同附属中音楽部主催「EAST MUSIC CONCERT」~

光は東方より・・・

かつて、光り輝く文化の中心であった古代ローマでは、自らの文化の源が古代ギリシャ、あるいはさらに東方のエジプト、メソポタミアといったオリエント(=日出づる方角)にあると自覚していました。

そして、光溢れる絵画を描こうとした19世紀フランスの印象派の画家たちは、世界の最も東端にある日本の浮世絵からインスピレーションを受けていました。

古く中国でも、日出づる方角である「東」は、春を表す方角でもありました。

「東」の生徒たちの奏でる音楽が、光溢れる爛漫の春を呼び寄せてくれますように。

(3月24日 パンフレット 巻頭のご挨拶より)

「フラクタル形状」との出会い

先日、スーパーの野菜売り場で、不思議な野菜を見つけて、そのまましばらく見入ってしまいました。ロマネスコという野菜です。私はお料理では食べたことがあるのですが、野菜としての実物を見るのは初めてでした。ブロッコリーの白っぽいものといった感じで、カリフラワーに似ていますが、これが実に見事な「フラクタル形状」をしているのです。こんなに理想的なフラクタル形状を見たことはありません。ロマネスコを持ったまま野菜売り場に立ち尽くしていると変なおじさんだと思われかねませんので、買って帰り、家で茹でて食べました。

さて、その「フラクタル形状」とは、部分と全体が相似形になっている形状を言います。部分と全体が相似形になっている、つまり、拡大しても縮小しても同じ形に見えるということです。

ロマネスコの場合、白い小さな花が無数に集まって円錐状の突起になっていて、枝のようにくっついてできている野菜なのですが、そのひとつの円錐の枝をよく見ると、そこには、さらに小さな円錐状の突起が無数に付いているのです。

では、どうしてロマネスコはそんな形をしているのでしょうか?・・・ <中略>

螺旋と言えば、実はロマネスコの大きな円錐にも、小さな円錐もにも螺旋が隠されています。花が円錐状の枝になっていると言いましたが、その円錐を上から、(つまり頂点の方から)見ると、渦巻きが見えます。

この、渦巻は、自然界にはたくさん発見することができます。例えば、・・・・ <中略>

言いたかったのは、自然の中には、普段は気付かない不思議な現象や、目に見えない原理がたくさん隠れているということ、そして、意識を高くしていれば、そうした不思議に気付くことができるということです。

<中略>

平成の時代が終わるのも、もう間もなくです。平成の時代は大きな災害の多い時代でもありましたが、急速に人工知能や情報機器の発達した時代でもありました。IPS細胞の医療現場への実用化など生命科学も大きく発展しようとしています。平成の次の時代はどのような時代となるのでしょうか。

その時代を担う皆さんが、新年度に向けて、そして次の新たな時代に向けて力強い一歩を踏み出せるように、一人一人が心を新たにして、意識を高く保ち、春休みを迎えてください。

(修業式 講話より)

その一部(渦巻きを持つ円錐状の突起)を切り取っても同じ形

そのまた一部も同じ形。さらに同じ渦巻きを持つ円錐状の小さな突起が見える

金木犀と銀木犀 ~「ひむがし」より~

金木犀と銀木犀 若杉 俊明

十月のあるよく晴れた日の朝、出勤すると、校庭が芳しい香りに満ちていることに気付いた。毎年この季節になると必ずどこかで巡り会うあの香りである。そのお陰で、校域全体が明るさを増しているようにも感じる。

香りの主はすぐにわかった。本校の中庭の池のはたに立つ金木犀である。その堂々とした姿は、校長室からよく見える。まだ咲きはじめの黄金色の小さな花の群れが、つややかな常緑の広葉を背に黄金色に光っている。

もし我々人類(ホモサピエンス)が、視覚優位の生物ではなく嗅覚優位の生物だったとしたら、日本人はおそらくこの季節に、この花の下で花見(花嗅ぎ?)の宴を開くであろう。

金木犀は香る花の王である。

数日の後、花は満開となったが、香りはむしろ「残り香」とでも言った方が良いくらいのかすかなものになっていた。金木犀は、咲きはじめに最も強く香るのかもしれない。

しかし一方でその小さな花々は、いよいよ葉の緑とのコントラストを鮮明にして、秋の日差しを受けて生き生きと輝き続けていた。

そして十一月の小雨降る日の夕方、学校から帰ろうとすると、暗がりの中からかすかに甘やかな香りがする。金木犀に似ているが、もっと葛の花などに近い、まろやかな香りである。どこか味覚を刺激されるかのような独特の香りに心惹かれた。

夏から秋にかけて咲く葛であるはずはない。何の花の香りなのだろう。

水銀灯の光を頼りに周囲を見回してみたが、それらしい樹は見当たらない。翌朝探索することにしてあきらめて帰宅の途についた。

翌朝出勤すると、玄関のすぐ脇に、小さな白い花を無数に付けた樹が立っている。これだけの大樹でありながら今まで気にしたこともなく、これだけ花が開いた後でも今日までその開花に気付くことは無かった樹である。

昨日の香りの主はこれではないかと思ったが、近づいてみても昨日ほどの香りを感じない。人間は視覚が制限される闇の中でないと嗅覚が鋭敏にらないためだろうか。それほどのかすかな香りだったのであろう。

私は、周囲の人目をはばかりながら、一枝手折ってみた。鼻先に近づけてみるとまさに昨晩のあの香りである。

その枝を図鑑と照らし合わせてみると、銀木犀であろうと思われる。一部の葉の周囲に柊(ヒイラギ)のような突起が付いているところからすれば同じモクセイ科の柊木犀、あるいは丸葉柊かもしれない。葉の色は黒ずんだ緑であり、柊や金木犀のような光沢を有していない。花だけではなく、葉も地味なのである。おそらく実を付けたとしても、その実は、クリスマスに飾られる柊の実のような鮮やかな朱などは含んでいないように想像された。

しばらく観察を続けてみようと思い、ガラス瓶を探して手折った枝を活けてみた。顔を近づけて初めて感じる程度のかすかな香りは、その後もしばらく失われなかった。

そして、数日後のある霧深い日の帰宅時である。玄関脇の銀木犀は、数日前と同じくらいにかすかに、しかし甘やかに、周囲の暗がりの中へとその香りを広げていた。

金木犀のような在り方もある。

銀木犀のような在り方もある。

(宇都宮東高等学校・同附属中学校生徒会誌『ひむがし』より)

金木犀

銀木犀(柊木犀、もしくは丸葉柊か)

三月の寒風の中 ~宇東水球部、始動~

梅の花が散り初めた弥生の月半ば、風はまだ冬の名残を留めていますが、もうプール掃除を初めていました。既に夏へ向かって始動しています。

暮れなずむ春空の下 ~高1 奉仕活動~

一人一人にとっての黄金の釘 ~中学校卒業式~

劫初(ごうしよ)よりつくりいとなむ殿堂にわれも黄金(こがね)の釘一つ打つ (与謝野晶子)

誰もが高い建物や広い庭を造れるわけではない。でも、ただ、そこに住まわせてもらっているだけじゃない。自分もその「つくり営む」人間の一人である。自分は、(文学という美の殿堂に)たった一本の釘を打つことぐらいしかできない小さな存在かもしれないけれども、でもその一本は、紛れもない価値を持つ「黄金」の釘なのだ、という自負。それが与謝野晶子の思いでしょう。 <中略>

高校の3年間は、一人一人の人生にとっての「殿堂」とそこに打つ「黄金の釘」が一体何なのかを見つける時間でもあるのだと思います。

皆さんの高校生活に、そして未来に、「幸多かれ」と祈念し、卒業式に当たっての校長式辞といたします。

(3月15日 宇都宮東高校附属中学校 卒業式式辞より)

梅花匂う春の日・・・高校合格発表

皆さんの高校生活が、実り多きものとなりますように。

幽玄の舞い ~能楽教室~

" Silence is not gold " ~English Camp at Windy Nasu~

3月7日から9日の3日間、中学2年生は、英語漬けの3日間を過ごしました。プレゼンテーションの場面だけではなく、日常生活でも自然に英語が口に出るまで、生徒は英語に馴染んでいきました。

3月7日から9日の3日間、中学2年生は、英語漬けの3日間を過ごしました。プレゼンテーションの場面だけではなく、日常生活でも自然に英語が口に出るまで、生徒は英語に馴染んでいきました。私も、最終日のプレゼンテーションを見に、那須高原に上りました。生徒の工夫された表現と自信に満ちた態度、そして外国人講師の先生方への心遣いに胸を打たれました。

永久(とわ)に幸あり ~宇都宮東高等学校卒業式~

「偶然は構えのある心にしか恵まれない」

その「構え」が、出会いに気づくセンサーの感度を上げるはずです。幸運の神は、知的好奇心の旺盛な者、人生に対して誠実な者に好意的なはずなのです。

「正しく 剛く 寛く」あろうと誠実に高校生活を送った皆さんの人生に、幸運な出会いがもたらされますように。そしてその出会いによって生み出された価値が、皆さん自身の人生と、皆さんを取り巻く人々や社会の未来に、永久(とわ)に幸(さち)をもたらすよう祈念して、式辞といたします。 (3月1日 卒業式 校長式辞より)

宮っ子表彰・義務教育9年間皆勤賞表彰式

市内全体でも62名しか該当者がいません。まだ抵抗力も体力もない小学校低学年からの皆勤は、本当に希有のことなのだと思います。

情報モラル・セキュリティーコンクール栃木県警本部長賞受賞

日々の技術革新とともに新たなアプリも生まれ、それに伴って思ってもみなかった事態が生じるのがSNS等の今のネット事情です。ただ、どのような時代になろうとも、その基本にあるのは、先ずは「自分を大切にする」こと、そして同様に「他人を大切にする」ことなのだろうと思います。

学習リレバンスを高める ~中大連携教養講座 Ⅲ~

本年度も、宇都宮大学の先生方を講師にお迎えして、中大連携教養講座が、1年・2年・3年の各学年毎に3回ずつ開催されました。

生徒たちは、目の前で起きる不思議な現象に手をたたき、歓声を上げ、そして、深く考えていました。科学の実生活における意義、さらには、日々の学習の有意味性(リレバンス)を十分に実感したことと思います。理科系に進む生徒は言うまでもなく、すべての生徒にとっての学習動機へとつながる「学問体験」でした。

スマホの充電から、電気の学びを深める。。

結晶の形ってこんな感じ?

「すごい!! 浮いてる!」「いや、これは浮いているんじゃなく・・・」

性を通じて生命・人生・生活を考える ~中1・中3・高3 性教育~

本年度も、それぞれ別日程にて、中1・中3・高3生を対象に、助産師の相田先生をお招きしての性教育の講義が行われました。

中学校・高校という時期は、生徒自身の性も、それを受け入れる心とともに大きく変化する時期です。中学生は、「性」が、生命そのもの、生きることそのもの、生き方そのものと深く関わるものであることを学びます。もうすぐ社会に出る高校生は、「性」への関わり方によって人生や現実生活が大きく左右されることを具体的に学びます。

この一連の性教育の学習を概観してみて、(あたりまえのことなのですが)生徒の発達段階に応じたカリキュラムの階梯性があるのだということを、改めて実感させられました。

(写真は中3「いのちの授業」の中での性教育より)

生徒会役員とPTA役員との話し合い