Welcome to 栃木県立小山南高等学校 公式ホームページ |

|

~令和11年度に創立50周年を迎えます!~ |

本日12月25日(水)2学期終業式を行いました。感染症対策のため各HR教室で放送での式が行われました。

校長式辞では、多くの学校行事があり充実した2学期を振り返り、来年は与えられたものをやるだけでなく、自ら学び取りに行く意識を持つことまた、将来に向けて「目的」と「目標」を決め日々を充実感持って過ごしてほしいと話がありました。

その後、学習指導部長からは3学期自分をより高められるようこの冬休みで自分の状況を見つめなおそうという話を、生徒指導部長からは2学期良かったことは継続していきダメなものは変えていきましょうとの話がありました。

生徒たちは各HRでの放送となってしまいましたが真剣に聞き新年、3学期に向け新たな決意をしているようでした。多くの学校行事を通してまた一段と大きくなった生徒たち。3学期もさらに高みへ向け頑張っていきましょう

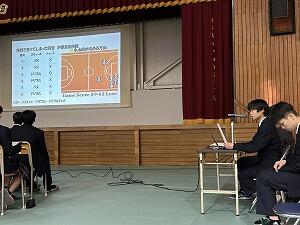

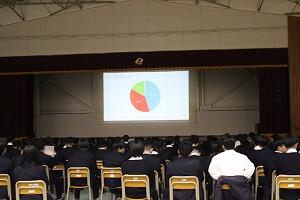

12月18日(水)5、6時間目に卒業研究発表会を実施いたしました

本校では、3年生になると「スポーツ総合演習」という科目にて卒業研究をおこなっています。3年生は4月から自分が興味・関心のあるスポーツに関する研究テーマを決め、11月末にある学年発表会に向けて研究を重ねてきました。

学年発表会において選ばれた10名が代表として本日の卒業研究発表会に臨みました

1、2年スポーツ科の生徒たちも1年後、2年後の自分たちの姿を思い浮かべながら先輩たちの発表を聞いている様子でした

10名の代表生徒は、学年発表会後から発表の仕方や内容、PowerPoint資料のブラッシュアップを重ねてきました

代表生徒10名はもちろんのこと、同じく1年間研究を重ねてきた3年スポーツ科の生徒たち計55名全員の素晴らしい発表を聞けて、教員一同感慨深いものがありました

卒業研究で磨いた1つのことを継続する力や人前での話し方、より良いものを作り上げる創造力などを残り少ない高校生活やその後の人生に生かして欲しいと思います

11月28日(木)6時間目、スポーツ総合演習の時間に2学年スポーツ科を対象に「心の健康に関する教育」を行いました。

令和6年度栃木県健康教育推進事業の一環として、獨協医科大学病院医療ソーシャルワーカー・鈴木大作様を外部講師にお招きし、「高校生活とメンタルへルス」というテーマでご講演いただきました。

まず初めに、「メンタルヘルス」とは何かについて学びました。メンタルヘルスとは心の健康を指します。心が健康な状態は身体が健康な状態と同じく、痛みなどがなく、スッキリとした感情が安定した状態だそうです。

なぜ、メンタルヘルスについて学ぶ必要があるのか、、、その理由は「心が不健康で、困っている人が多いから」、日本人の5人に1人が一生の間に何らかの精神疾患にかかるとも言われているのだそうです。

また、生きていく上での課題やその課題への向き合い方についてもお話いただきました。講演後、生徒の感想シートを見てみると、「もし、悩みがある時は相談をする。」や「実際に精神疾患になってしまった時のために対処法を調べようと思った。」、「自分に自信をもつことの大切さを知った。」、「自分のストレス反応パターンを知っておくことが大切だと学んだ。」等、講演を通して多くの学びや新たな発見を得たようでした。

変化の激しい時代を生き抜く生徒たちには、これからの人生において「心の健康」を保つために、今回の学びを生かしてほしいと思います。

11月27日(水)4時間目、スポーツ総合演習の時間に1学年スポーツ科を対象に「がん教育」を行いました。

栃木県立がんセンターより放射線治療科科長・井上浩一様、あけぼの栃木代表・栗原みどり様を外部講師としてお招きし、授業を行っていただきました

がん専門医である井上医師からは、がんにおける予防と治療等についてお話しいただきました

生涯でがんを経験する人の割合は2人に1人であることや、「がん」の表記によって種類が異なること、高校生のうちから規則正しい生活を心掛けることで罹患リスクを減らすことができることなど、専門的な内容を学ぶことができました。

がん経験者の栗原様からは、早期発見・早期治療の重要性や当時の心境などをお話しいただきました

少しの違和感でも病院に行くことが大切であることや、がんに対して知識・関心がないことは恐ろしいこと、がん患者によって周囲サポートの方法は異なることなどの貴重な経験談、ピンクリボン運動について等の保健体育の授業だけでは学習できない部分まで学ぶことができました。

生徒たちの感想シートには、「自分は絶対にがんにならないと思っていたけれど、なる可能性があることが分かった。」、「何かあったらすぐに病院に行こうと思った。」、「がん検診はとても大切だと思った。」、「治療中だけじゃなく、治ったあとのつらさもある大変な病気だと感じた。」といった自分事として捉えた感想が多く記入されていました

誰しもが、がんを経験する可能性があることを改めて学ぶことができた50分間でした。

11月26日(火)5,6時間目に人権教育講演会・人権教育を実施いたしました。

茨城県ユニセフ協会より、小澤八千代様を講師としてお招きし、「『子どもの権利条約』と人権について」という演題でご講演をいただきました。そもそも「人権」とは、人間としての尊厳が守られ、人として幸せに生きていくためにすべての人がもっている権利だそうです。権利のABCDEというkeywordがあり、以下のように教えていただきました。

Rights are for ALL human beings:すべての人が権利をもっています

Rights are there at BIRTH :みな生まれながらに権利をもっています

Rights CANNOT be taken away :権利を奪いとることはできません

Rights DO NOT have to be earnt :権利は無条件にあるものです

All rights are EQUALLY important :すべての権利が同じように大切です

1989年に子どもの権利条約が採択され、子どもは「弱くておとなから守られる存在」という考え方から、それだけではなくて、子どもも「ひとりの人間として人権(権利)をもっている」、「権利の主体」だと大きく転換させた考え方をもつようになりました。【子どもの権利条約の考え方 | 日本ユニセフ協会より】

講演会後は各HRで、県教育委員会が出している「人権の窓」という学習教材を使用し、人権教育を行いました。生徒たちも多角的な視点から人権について理解を深めている様子でした。

生徒たちには、本日の人権教育講演会・人権教育での学びを学校生活における人との関わりだけではなく、校外での活動やこれからの人生に生かしてもらいたいと思います。

今回、人権にまつわる学びの多い講演をしてくださった小澤先生に感謝申し上げます。