文字

背景

行間

日誌

水産科掲示板

水産科3年サケ採集

11/12(木) 毎年水産科3年生の恒例実習、武茂川遡上サケの採集を行いました。

今年はサケの遡上数が激減し、昨年まであれだけたくさん遡上していたサケの群れが全くといっていいほど見られませんでした。わずかに見られるサケを採集し、人工授精を行いました。今後ふ化させた稚魚を飼育し、ある程度のサイズに成長させて再度武茂川に放流することにより、資源の維持を図るという目的で実習を行っています。

人工採卵が終わったサケは、小さく切り刻み、魚醤の製造に活用します。採集することは一見残酷なようですが、親魚を確保することで資源を維持し、本来ならば川の異臭につながる産卵を終えたサケの亡骸を生じさせずに有効活用することができるのです。

しかしながら、サケの遡上数が大きく減少していることは極めて大きな問題です。原因は多種多様に考えられているところだと思います。原因が何であれ、いろいろなことを考えさせられます。治水工事は本当に大切ですが、サケやアユなど水産上重要種はもちろん、生物多様性を大切にした河川のあり方の論議は必要だと思います。また、コクチバスをはじめとした外来魚の生息がサケの稚魚期に及ぼす影響も詳しく調査する必要があるかもしれません。その他挙げたら五指では足りないのでしょうが、いずれにせよ、生徒にとってはそのすべてが勉強です。ひとつひとつを大切に学んでほしいです。

今年はサケの遡上数が激減し、昨年まであれだけたくさん遡上していたサケの群れが全くといっていいほど見られませんでした。わずかに見られるサケを採集し、人工授精を行いました。今後ふ化させた稚魚を飼育し、ある程度のサイズに成長させて再度武茂川に放流することにより、資源の維持を図るという目的で実習を行っています。

人工採卵が終わったサケは、小さく切り刻み、魚醤の製造に活用します。採集することは一見残酷なようですが、親魚を確保することで資源を維持し、本来ならば川の異臭につながる産卵を終えたサケの亡骸を生じさせずに有効活用することができるのです。

しかしながら、サケの遡上数が大きく減少していることは極めて大きな問題です。原因は多種多様に考えられているところだと思います。原因が何であれ、いろいろなことを考えさせられます。治水工事は本当に大切ですが、サケやアユなど水産上重要種はもちろん、生物多様性を大切にした河川のあり方の論議は必要だと思います。また、コクチバスをはじめとした外来魚の生息がサケの稚魚期に及ぼす影響も詳しく調査する必要があるかもしれません。その他挙げたら五指では足りないのでしょうが、いずれにせよ、生徒にとってはそのすべてが勉強です。ひとつひとつを大切に学んでほしいです。

馬頭小学校交流 サケの観察

11月10日(火)風の冷たさを感じつつも快晴の日差しを浴びる天候に恵まれ、馬頭小学校の4年生49名と本校水産科3年生12名が武茂川河川敷にて交流授業を行いました。

前半は、1組が武茂川を遡上してきたサケが泳ぐ様子や産卵床などを観察し、武茂川の環境、サケ漁の仕方や道具などの解説を本校生が行いました。2組はサケの一生についての解説を聴き、武茂川で生まれたサケがアラスカ周辺まで回遊した後数年かけてもう一度武茂川に戻ってくることを学びました。実際に投網で捕まえたサケを観察し、雄と雌の特徴や違いについてスケッチを通して学習しました。後半はクラスを変えて同じ学習活動を行いました。小学生はサケの大きさやかっこよさに大きな歓声を上げ、中には鋭い質問で高校生が答えられない場面もありました。

最後には、那珂川町にはサケが遡上する素晴らしい川があること、そしてサケが遡上し続ける環境をみんなが守ってほしいというメッセージを伝え、交流授業を終えました。本校生にとっても、学んだことを小学生に伝える本当によい機会となりました。

前半は、1組が武茂川を遡上してきたサケが泳ぐ様子や産卵床などを観察し、武茂川の環境、サケ漁の仕方や道具などの解説を本校生が行いました。2組はサケの一生についての解説を聴き、武茂川で生まれたサケがアラスカ周辺まで回遊した後数年かけてもう一度武茂川に戻ってくることを学びました。実際に投網で捕まえたサケを観察し、雄と雌の特徴や違いについてスケッチを通して学習しました。後半はクラスを変えて同じ学習活動を行いました。小学生はサケの大きさやかっこよさに大きな歓声を上げ、中には鋭い質問で高校生が答えられない場面もありました。

最後には、那珂川町にはサケが遡上する素晴らしい川があること、そしてサケが遡上し続ける環境をみんなが守ってほしいというメッセージを伝え、交流授業を終えました。本校生にとっても、学んだことを小学生に伝える本当によい機会となりました。

水産科3年生那珂川カヌー下り

11月5日(金)快晴のベストコンディションの中、毎年恒例の那珂川カヌー下りが実施されました。本来ならば、アユ釣りが解禁される直前の5月末に実施される予定でしたが、コロナウイルス感染対策として延期となっていました。最も心配だったことは11月になったことによる水温低下と天候の悪化でしたが、生徒の日ごろの行動が良かったのか、これ以上ないほどの雲と風のない温暖な一日となりました。

変更は時期だけでなく、航程自体も大幅に縮小しました。水産科3年生は、全部で12名。担任と指導教員と合わせ、15艇のカヌーが例年よりもゆっくりと大松橋から那須烏山市落石地区までのおおよそ14㎞を、時間をかけて下りました。ちょうどアユが産卵のため川を下り始めており、アユ釣り師の姿はまばらとなり、興野大橋下の堰には落ちアユを待つ投網を持った漁師が並んでいました。一方で上流とへ向かう大魚を凝視する釣り師の姿も見られました。ここ数年、すっかり遡上数を減らしてしまっているサケを狙っているようです。例年ならば新緑の中をですが、今年は赤く色づき始めた山々を背後に、生徒たちは瀬に見え隠れする岩や変化に富んだ流れにも集中しながら、3年余りを共にしてきた仲間とともに雄大な那珂川を下りました。

なお、当日は下野新聞社や那珂川テレビの取材を受けて報道されました。新聞のリンクは下記の通りです。

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/381166

変更は時期だけでなく、航程自体も大幅に縮小しました。水産科3年生は、全部で12名。担任と指導教員と合わせ、15艇のカヌーが例年よりもゆっくりと大松橋から那須烏山市落石地区までのおおよそ14㎞を、時間をかけて下りました。ちょうどアユが産卵のため川を下り始めており、アユ釣り師の姿はまばらとなり、興野大橋下の堰には落ちアユを待つ投網を持った漁師が並んでいました。一方で上流とへ向かう大魚を凝視する釣り師の姿も見られました。ここ数年、すっかり遡上数を減らしてしまっているサケを狙っているようです。例年ならば新緑の中をですが、今年は赤く色づき始めた山々を背後に、生徒たちは瀬に見え隠れする岩や変化に富んだ流れにも集中しながら、3年余りを共にしてきた仲間とともに雄大な那珂川を下りました。

なお、当日は下野新聞社や那珂川テレビの取材を受けて報道されました。新聞のリンクは下記の通りです。

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/381166

令和2年度高校生未来の職業人育成事業1日目

今年度、本校で初めて高校生未来の職業人育成事業に応募し、昨年度から養殖に取り組んでいるオニテナガエビについて「オニテナガエビの養殖改善と普及」を目標に掲げ、活動を始めました。

10月27日(火)

初回となるこの日は、地元川魚店である林屋さんとなかがわ水遊園さんをお迎えして、本校の取り組みと課題について意見交換会を行いました。いただいたアドバイスをもとにまずはふ化幼生の生存率向上に向けて養殖方法を改善していきたいと思います。

今後予定されている2回目には成長した稚エビを見せられるよう頑張っていきたいです。

10月27日(火)

初回となるこの日は、地元川魚店である林屋さんとなかがわ水遊園さんをお迎えして、本校の取り組みと課題について意見交換会を行いました。いただいたアドバイスをもとにまずはふ化幼生の生存率向上に向けて養殖方法を改善していきたいと思います。

今後予定されている2回目には成長した稚エビを見せられるよう頑張っていきたいです。

課題研究発表会が行われました

10月15日【木】

本校で課題研究発表会が行われました。

今年はコロナウイルスの影響もあり、満足のいく研究が出来なかった背景もありますが、水産科の2・3年生および水産科学研究部のメンバーが発表をしました。

結果は以下のようになりました。

1位 「那須・大田原のイシガイ類の保全に向けて」

生息数が減少しているイシガイ類を市役所や漁協と連携し、保全を行っていこうという内容で、2年間の集大成となる発表でした。

研究者である永田くんは、関東・東海地区への出場権を獲得したました!今年度はビデオ審査となりますが、より発表態度を磨き上げてほしいと思います。

2位「オニテナガエビで町おこし」

こちらも3年生による継続研究です。昨年度ふ化に失敗した経験から、飼育方法を改善し、見事ふ化、稚エビ、親エビへと成長させることができました。那珂川町の名産品になる日は近いかも!?

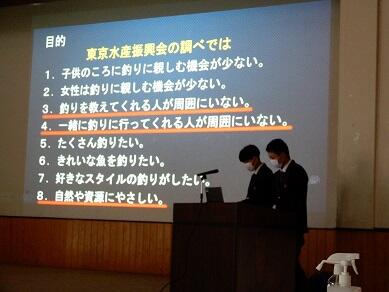

3位「内水面漁業の振興~鮎釣りをもっと身近に~」

2年生による新規の研究です。高額で費用のかかる鮎釣りの道具を、安価な値段で購入出来る道具を代用して、気軽に鮎釣りを楽しもうという研究。見事手作り竿でアユを釣ることができました。来年に期待です。

フォトアルバム

HP閲覧者数

0

2

2

4

1

8

8

5