文字

背景

行間

通信制の生徒の皆さんへ

通信制)生徒会の新役員〝認証式〟が行われました。

7月17日(日)、3時限目に会議室で通信制の生徒会の新役員〝認証式〟が行われました。

生徒会役員選挙と評議員会を経て、会長・副会長・書記・会計・庶務が選出されました。

今日の〝認証式〟では、教頭先生によるあいさつの後、生徒会の新役員の皆さん9名に『認証書』が手渡されました。続いて、役員の皆さん一人ひとりが生徒会活動への抱負や決意を語りました。

新たに認証された生徒会役員の任期は、令和4(2022)年8月1日から令和5(2023)年7月31日まで。生徒会の活発な活動に期待が高まります。

なお、〝認証式〟は、生徒会役員選挙の立会演説会と同様に、会場とHRの各教室をリモートで結んで進められました。

通信制)今年度2回目の〝クリーン運動〟

7月10日(日)の7時限目、通信制の〝クリーン運動〟が行われました。この日が今年度になって2回目の運動。参加者は、70名ほどの生徒の皆さんと教職員でした。今回は、「学悠館通り」をはじめとした学校周辺の2コースに加え、校舎内の清掃活動にも取り組みました。

学校周辺では、購入したばかりのトングと3色のバケツを手にして、空き缶やペットボトルなどのゴミ類をたくさん拾い集めることができました。

一方、校舎内では、ふだんあまり掃除の行き届かない特別教室を中心に、活動に励みました。

生徒の皆さんの働きで、学校周辺と校舎内の環境美化に貢献することができました。

通信制)〝生活体験発表〟の原稿作成に取り組みました。

7月10日(日)、3・4時限目に通信制の生徒の皆さんが〝生活体験発表〟の原稿作成に取り組みました。

はじめに、学悠館高校の通信制の代表として過去に県大会に出場した2人の発表の模様を映像で視聴しました。2人のうち1人は、平成30(2018)年に栃木県代表に選ばれ、「全国定時制通信制生徒生活体験発表会」で石澤奨学会賞をいただきました。もう1人の発表は、令和元(2019)年に録画されたもの。学悠館高校の定時制で学ぶ孫娘の姿に触発され、通信制での学習を決意したという内容でした。

次に、各HRでは、担任から原稿作成の手順の説明が行われました。続けて、生徒の皆さんは、生い立ちを回想したり、日々の学習や生活を振り返ったり、将来の夢を思い描いたりしながら、構想を練っている様子でした。

最後に、執筆。ほとんどの皆さんが、時間いっぱい原稿用紙に筆記具を走らせていました。

通信制)後期の行事予定を更新しました。

本ホームページ-トップページ-中央カラムの下部には、「カレンダー」が掲載されています。こちらの通信制の後期の行事予定を更新しました。

後期の始めにあたる10月には「修学旅行」が予定されていましたが、諸般の事情から実施を見送ることとしました。また、同月の通信制関連の行事も、一部が変更になりました。これに伴って、通信制の代休日等の予定も最新のものとしました。

なお、「修学旅行」の代替行事として、「那須ハイランドパーク職業体験」(日帰り)を計画しています。詳しくは、『コレスポンド通信』(8月号)でお知らせします。

※この「カレンダー」は、令和4(2022)年7月6日(水)現在の行事予定をもとに作成しています。

通信制)〝生徒会役員選挙〟の立会演説会と投票

7月3日(日)、3時限目に通信制の〝生徒会役員選挙〟の立会演説会と投票が行われました。

選挙管理委員会の本部は、会議室に設営。立会演説会は、この主会場とHR教室をZoomで結んで進行しました。

生徒会長には2名が立候補者し、一騎打ちになりました。一方、副会長にも2名が立候補しましたが、こちらは信任投票となりました。

教頭先生のあいさつの後、立候補者の演説が行われました。立候補者全員が、さらに有意義な生徒会活動を目指したいとおのおのの言葉で語りました。

諸注意を聴き終えた後、生徒の皆さんはHRごとに投票会場へと移動しました。

昨年度と同様に、今回の選挙でも、栃木市選挙管理委員会様のご厚意を得て、実際の選挙で使われている投票箱と記載台を利用することができました。

7月5日(火)には、「火曜生」向けに立会演説会と投票が実施されます。その後、7月10日(日)・12日(火)に選挙結果が公表される予定です。

通信制)中塚校長先生による講話「本質を見抜く」

6月28日(火)、通信制の火曜生の皆さんに向けた中塚昌男校長先生による講話が行われました。会場となった会議室には、70人近くの生徒・教職員が集合。40分間にわたって、中塚校長先生の話に熱心に耳を傾けました。

今回のテーマは、「本質を見抜く」。中塚校長先生は、はじめに中国の禅宗の6番目の祖、慧能(えのう)禅師の生き方やエピソードを紹介。続いて、「風幡(ふうはん)の問答」などを取り上げ、生徒の皆さんに日常生活での出来事として考察を深めてもらいました。

結びでは、「本質を見抜く」ことを、生徒の皆さん自身の将来の目標設定に役立ててもらいました。ワークシートには、生徒の皆さんのメモがたっぷりと書き込まれていました。

通信制)〝進路説明会〟フューチャーライブ&進学・就職分科会

6月26日(日)、通信制の生徒の皆さんを対象とした〝進路説明会〟が開催され、日曜生を中心に130名ほどが参加しました。

3時限目は、アリーナでフューチャーライブ。生徒の皆さんは、30分間にわたって演じられたパフォーマンスを見つめながら、進路について深く考えていたようです。

4時限目は、2・3階の各教室で進学・就職の分科会が開かれました。生徒の皆さんは、15会場に分かれて大学・短大・専門学校の先生方、就職指導の講師の方々の説明に熱心に耳を傾けていました。

前日同様、栃木市はこの日もあいにくの暑さが予想されました。しかし、体育館2階のアリーナには、とてもよく風が通り抜けていました。一方、各教室はエアコンで適切に温度管理。おかげで、進路学習に集中して取り組むことができました。

●フューチャーライブ アリーナ(体育館2階) [3時限目]

●進学・就職の分科会 各教室(2階・3階)[4時限目]

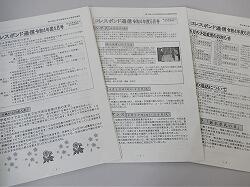

通信制)『コレスポンド通信』(7月号)が発行されました。

通信制の『コレスポンド通信』(令和4年度7月号)が発行されました。

昨日、6月19日(日)から生徒の皆さんに手渡されています。また、22日(水)からご家庭へも郵送されます。来週の前半までには、「高等学校就学支援金(令和4年7月~令和5年6月分)に関する収入状況届等に係る手続きについて」のお知らせ、悠友会総会の会議資料と一緒にお届けできる予定です。どうぞご覧ください。

今月号では、進路説明会・校長先生による講話・生徒会役員選挙・生活体験発表会などの行事予定の案内、『学習状況通知』の表の見方、各種コンクールの紹介をはじめ盛りだくさんの記事が掲載されています。また、日曜レクリエーション[7月24日(日)]、火曜遠足[7月26日(火)]のお知らせと参加申込書も添えられています。

●『コレスポンド通信』

学悠館高校(通信制)の多彩な情報を掲載した定期刊行物。平成23(2011)年4月に発行開始。以後、毎月1回、生徒・保護者向けに発行されています。一方、入学を希望する皆さんやその関係者にも必要に応じて配布され、学校の様子がよくわかると好評を得ています。

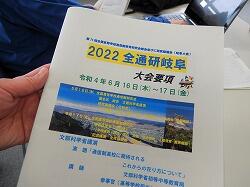

通信制)〝全通研岐阜大会〟にリモートで参加

6月16日(木)・17日(金)、〝第74回全国高等学校通信制教育研究会総会並びに研究協議会(岐阜大会)〟が開催されました。この大会には、学悠館高校の通信制の教員12名もリモートで参加しました。

第1日は、開会式・総会・文部科学省による講演・分科会。第2日の今日は、分科会のほか、記念講演や全体協議会も行われました。

分科会や全体会では、全国の100校以上の通信制高校の教員、大学教員等の教育関係者が協議に臨みました。学悠館高校の通信制の教員も、研究協議などを通して先進的な取組を共有することができました。今後、この大会で得られた貴重な知見は、学悠館高校での教育活動に役立てられていくことになります。

【2022全通研岐阜大会要項】 【ブレイクアウトルームへ】 【分科会での協議】

1年後に開催される京都大会では、学悠館高校の通信制が第5分科会(放送教育)で研究の成果を発表する予定です。

通信制)新購入の3色のバケツとトングを手にしてクリーン運動

5月29日(日)の7時限目、通信制の〝クリーン運動〟が行われました。この日が今年度になって1回目の運動。参加者は、およそ100名の生徒の皆さんと教職員でした。2コースに分かれ、「学悠館通り」をはじめとした学校周辺の清掃活動に取り組みました。

今年度になって、3色のバケツとゴミ拾いトングを新たに購入しました。これを手にした生徒の皆さんは、足取りも軽やかに校門を出発し、熱心に協力してもらいました。おかげで、空き缶・ペットボトルなど、投棄されたゴミ類をたくさん拾い集めることができました。

この日の午後は、真夏のような暑さ。コースを少し短縮し、参加者の体調にも配慮しながら活動を続けました。学校に戻ってきた生徒の皆さんには、よく冷えたお茶のペットボトルが手渡されました。

生徒の皆さんの働きで、学校周辺の環境美化に貢献することができました。

通信制では、〝クリーン運動〟を通して〝美しい街並みをいつまでも大切にする心〟を育んでいます。

学悠館高校→県道153号線→両毛線高架下→栃木駅北口→栃木駅前交番→県道31号線→県道153号線→学悠館高校(ピロティ)