文字

背景

行間

食品科学科より

食品科学科より

食品部会研究会(食品)

11月1日(月)本校にて、農業部会研究会(食品)が開催され、県内の農業系高校から教員、実習の先生方が集まりました。

午前中「微生物実験」として2年生の授業を見学しました。

タブレットを活用して「血球計数計」の原理の学習や計算方法について授業を行いました。

午後は微生物培養技術の演習の他、本校の食品製造現場の見学やHACCPについて取り組みについても学習しました。

微生物培養演習

製造現場の説明

食品科学科設備紹介①

食品科学科は、本校舎に食品科学実験棟があり、農場に食品製造棟があります。今回は、食品製造棟の製パン室について紹介します。

<食品製造棟について>

外観の様子

取得している営業許可

本校の製造棟は、①菓子製造業 ②みそ製造業 ③かん詰又はびん詰食品製造業

の許可を取得しています。そのため、生徒たちが一生懸命製造した加工品を校内だけでなく、校外で販売することも可能です。

<製パン室>

製パン室内

空調が整備されているため、季節を問わず実習をすることが可能です。

主な製造機械

左から、・オーブン ・ホイロ ・ミキサー です。

パン屋さんと同等の機械を用いて生徒たちは実習を行います。

焼き上がった食パン

製パン室では、各種パンの製造のほか、スポンジや菓子類なども製造しています。

食品科学科2年生 「食品製造」授業風景

「食品製造」授業風景

食品科学科では、食品製造棟・製パン室に新しいオーブンを導入していただきました。

それにより、これまで以上に効率的に製パン実習を行うことが可能となりました。

導入していただいたオーブン

「食品製造」では、座学で製造原理を学習するほか、実習を通じてより深く製造技術について学習することができます。今回の授業は、新しいオーブンを使用しての「バターロール製造」を行いました。

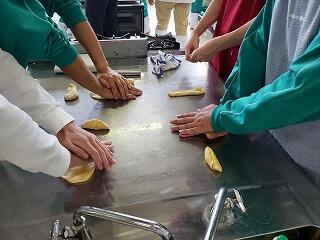

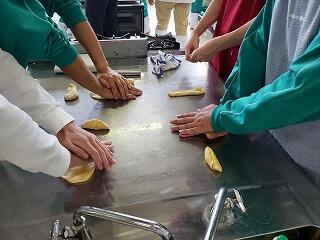

普段の製パン実習ではミキサーを使用して生地をこねあげますが、今回は手ごねによりグルテンの形成について学習しました。

手ごねの様子

成型の様子

焼成の様子

焼き上がったバターロール

食品科学科では、食品製造棟・製パン室に新しいオーブンを導入していただきました。

それにより、これまで以上に効率的に製パン実習を行うことが可能となりました。

導入していただいたオーブン

「食品製造」では、座学で製造原理を学習するほか、実習を通じてより深く製造技術について学習することができます。今回の授業は、新しいオーブンを使用しての「バターロール製造」を行いました。

普段の製パン実習ではミキサーを使用して生地をこねあげますが、今回は手ごねによりグルテンの形成について学習しました。

手ごねの様子

成型の様子

焼成の様子

焼き上がったバターロール

食品科学科総合実習(食品製造)

食品製造(ジャム製造)

9月の総合実習では、2年生と3年生が中心となり、ブルーベリージャムといちごジャムの製造を行いました。

今年度も栃木県産の良質な果実を使用しているため、良い仕上がりとなりました。

外部販売については今後ホームページ等を利用してお知らせさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

いちごジャムの製造

ブルーベリージャム製造

9月の総合実習では、2年生と3年生が中心となり、ブルーベリージャムといちごジャムの製造を行いました。

今年度も栃木県産の良質な果実を使用しているため、良い仕上がりとなりました。

外部販売については今後ホームページ等を利用してお知らせさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

いちごジャムの製造

ブルーベリージャム製造

食品科学科総合実習(食品化学)

食品化学実験

食品化学実験では、「油脂のケン化」に関する実験を行いました。牛脂やオリーブオイルなどの油脂に水酸化ナトリウムを加えて加水分解すると、セッケンができます。この反応をケン化といい、油脂1gをケン化するのに必要な塩基の量は、ケン化価と呼ばれ、油脂の性質を表すのに使われます。試料によって加熱時間やできあがったセッケンの量が異なったので、ケン化価の違いが体感できたのではないでしょうか。

食品化学実験では、「油脂のケン化」に関する実験を行いました。牛脂やオリーブオイルなどの油脂に水酸化ナトリウムを加えて加水分解すると、セッケンができます。この反応をケン化といい、油脂1gをケン化するのに必要な塩基の量は、ケン化価と呼ばれ、油脂の性質を表すのに使われます。試料によって加熱時間やできあがったセッケンの量が異なったので、ケン化価の違いが体感できたのではないでしょうか。

油脂に水酸化ナトリウム、エタノールを加える様子

加水分解の様子

加水分解後、塩析をする様子

セッケンをろ過している様子

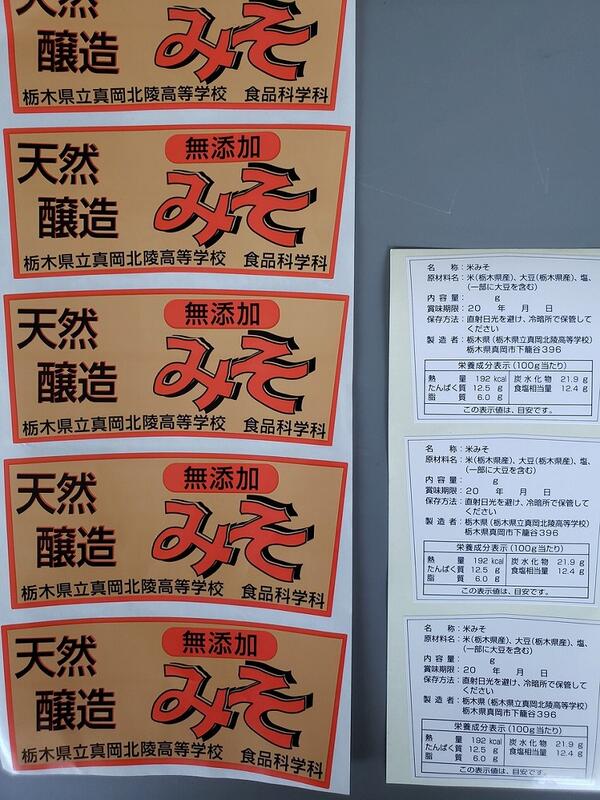

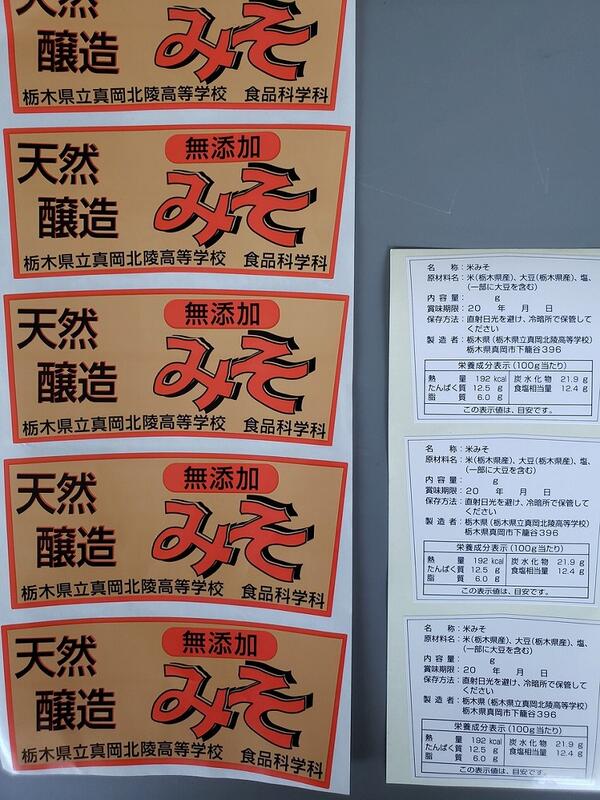

米みその「発酵・熟成」

米みその「発酵・熟成」

1学期に仕込んだ味噌は、現在「発酵・熟成」を行っています。

本校の味噌は”天然醸造”のため、換気や空気の入れ換えを行うことにより熟成を進めています。

今年度の味噌は11月目安で製品となる予定です。販売などについても今後ホームページなどを通じてお伝えしていきますので、よろしくお願いします。

製造室の様子

熟成中のタル

製品ラベル

1学期に仕込んだ味噌は、現在「発酵・熟成」を行っています。

本校の味噌は”天然醸造”のため、換気や空気の入れ換えを行うことにより熟成を進めています。

今年度の味噌は11月目安で製品となる予定です。販売などについても今後ホームページなどを通じてお伝えしていきますので、よろしくお願いします。

製造室の様子

熟成中のタル

製品ラベル

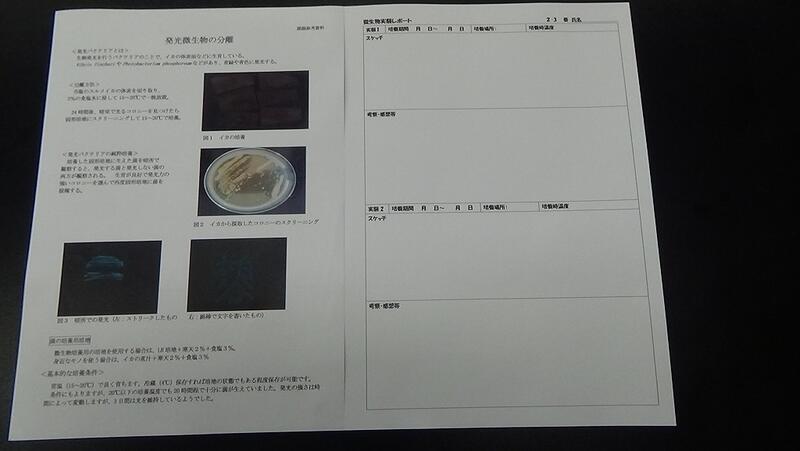

食品科学科2年生「微生物利用」実験

「微生物利用」実験

「微生物利用」の授業では、食品に関係する微生物を利用した実験を行っています。

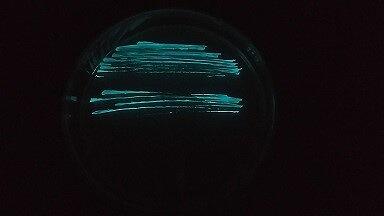

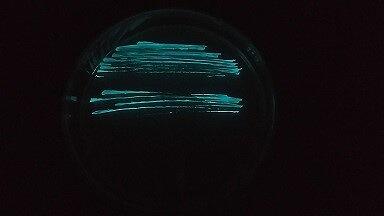

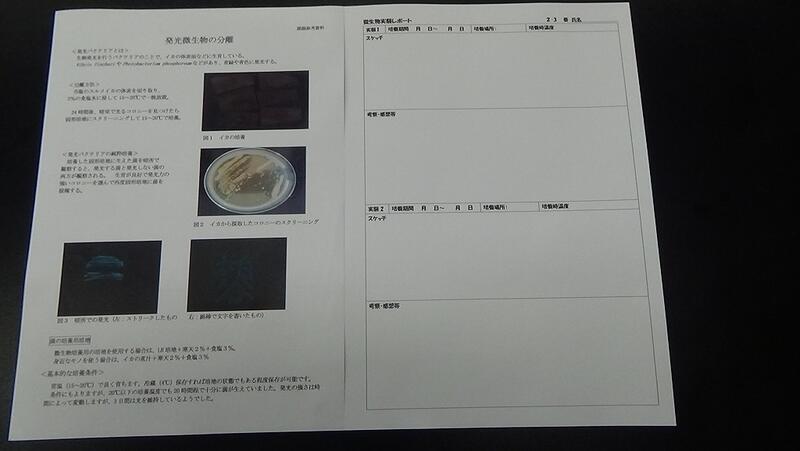

今回のテーマは「発光バクテリアを用いた培養技術の習得」です。

発光バクテリアとは、イカの体表面に生息しているバクテリアのことで、暗闇で発光します。今回はこのバクテリアを使用して、基本的な培養技術について学習しました。

クリーンベンチでの無菌操作

培養した菌でのお絵描き

暗闇でのバクテリアの発光

実験レポート

微生物の培養技術は、食品業界の品質管理においても重要な技術となります。これからも様々な実験を通じて幅広く学んでいってほしいです。

「微生物利用」の授業では、食品に関係する微生物を利用した実験を行っています。

今回のテーマは「発光バクテリアを用いた培養技術の習得」です。

発光バクテリアとは、イカの体表面に生息しているバクテリアのことで、暗闇で発光します。今回はこのバクテリアを使用して、基本的な培養技術について学習しました。

クリーンベンチでの無菌操作

培養した菌でのお絵描き

暗闇でのバクテリアの発光

実験レポート

微生物の培養技術は、食品業界の品質管理においても重要な技術となります。これからも様々な実験を通じて幅広く学んでいってほしいです。

食品科学科2年生「マナー講座」

食品科学科2年生「マナー講座」

7月15日(木)食品科学科2年生の総合実習の時間に、TBC学院宇都宮本校の方を招いてのマナー講座を実施しました。

<学習内容>

・ビジネスマナーにおいて必要な要素

・マナーの基本動作(あいさつ等)

・ネットでのマナー(文書の礼儀・ネットトラブルについて等)

説明の他、実践練習も行うことで、今後につながる学習を行うことができました。

日々の生活にも活かしてもらえればと思います。

挨拶の基本動作確認(実践演習)

全体説明

7月15日(木)食品科学科2年生の総合実習の時間に、TBC学院宇都宮本校の方を招いてのマナー講座を実施しました。

<学習内容>

・ビジネスマナーにおいて必要な要素

・マナーの基本動作(あいさつ等)

・ネットでのマナー(文書の礼儀・ネットトラブルについて等)

説明の他、実践練習も行うことで、今後につながる学習を行うことができました。

日々の生活にも活かしてもらえればと思います。

挨拶の基本動作確認(実践演習)

全体説明

2年総合実習(みそ切り返し)

2年生総合実習の様子をお伝えします。

今日の食品製造実習では、冬~春先に仕込んだ味噌の切り返しを行いました。

この作業は、樽に詰めた味噌を詰め替えて味噌の発酵を促すために行います。

200リットルや400リットルの大きな樽から樽へと味噌を詰め替える作業はなかなかの重労働でしたが、協力して実習を終えることができました。

また、仕込み時期による発酵の進み具合の違いについても観察することができました。

「味噌のいい匂いがする」「いろがちがう」「麹の粒がのこっている」などの気付きがあったようです。

これから夏の間熟成が進み、秋にはおいしい味噌になります。

切り返し前の味噌の様子

味噌を移し替えて、、、

新しい樽に詰めて、、、

表面をならして、、、

重しをのせて、引き続き発酵させます。

今日の食品製造実習では、冬~春先に仕込んだ味噌の切り返しを行いました。

この作業は、樽に詰めた味噌を詰め替えて味噌の発酵を促すために行います。

200リットルや400リットルの大きな樽から樽へと味噌を詰め替える作業はなかなかの重労働でしたが、協力して実習を終えることができました。

また、仕込み時期による発酵の進み具合の違いについても観察することができました。

「味噌のいい匂いがする」「いろがちがう」「麹の粒がのこっている」などの気付きがあったようです。

これから夏の間熟成が進み、秋にはおいしい味噌になります。

切り返し前の味噌の様子

味噌を移し替えて、、、

新しい樽に詰めて、、、

表面をならして、、、

重しをのせて、引き続き発酵させます。

食品科学科 「食の検定」

食品科学科3年生が「食の検定」を受検しました

web受検が可能なため、今回は学校に導入していただいたタブレットを使用して実施しました。

学科の学習に関係する問題も多かったため、皆一生懸命頑張ってくれました。

今回タブレットでの受検は初めてでしたが、操作練習も含めて生徒には良い経験なりました。 全員合格を期待しています。

タブレットによる受検の操作説明

web受検が可能なため、今回は学校に導入していただいたタブレットを使用して実施しました。

学科の学習に関係する問題も多かったため、皆一生懸命頑張ってくれました。

今回タブレットでの受検は初めてでしたが、操作練習も含めて生徒には良い経験なりました。 全員合格を期待しています。

タブレットによる受検の操作説明