文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

身近な風景 ~夕焼け

今日は夕焼けがきれいでした。

(管理棟2Fの窓から撮影)

(管理棟2Fの窓から撮影)

校舎の窓ガラスにも夕焼けが反射しています。

高3フードデザイン授業見学 ~お弁当

本日のフードデザインのメニューは「お弁当」でした。

お弁当の定番の具材(ウインナー、厚焼き玉子、ほうれん草とコーンの油炒め、ちくわのきゅうり詰め等)を使って、おいしそうで、実際においしい「お弁当」を作ります。

今回のポイントは、お弁当箱にぎっしりと詰めることだそうです。すかすかだと、形が崩れてしまいます。

ここまでいろいろなものを作っているので、生徒も手慣れたものです。

どんどん進めていきます。

出来上がったお弁当です。

どれも、おいしそうですね。厚焼き卵の切り口が見えるように詰めるのがきれいにみせるポイントです。

できばえと味にも大満足でした。

【中高】吹奏楽部の演奏会

本日、「アルシオーネコート佐野」で、吹奏楽部の演奏会を行いました。

「アルシオーネマルシェ」というイベントの中で、本校の吹奏楽部に出演依頼があったため、参加しました。

会場では、新型コロナ感染症対策が徹底されており、入室者の管理やオゾン発生器による室内の空気の24時間消毒、体温測定や手指の消毒などもきちんとなされていました。また、演奏する生徒同士の間隔を1m離すなど、緊張感の中で準備が進められました。

10:00~10:30の30分間で、以下の5曲が演奏されました。

①君の瞳に恋してる

②美女と野獣メドレー → https://youtu.be/AAqxkWY0jHw

③中島みゆき「糸」 → https://youtu.be/9ctHnMkiFu8

④恋人たちのクリスマス → https://youtu.be/OPgrLj7GPBo

⑤アンコール → https://youtu.be/2MljTjlGOt8

(注)教育機関が、教育活動の一環としてJASRACの著作物を演奏する場合、①営利を目的としない、②入場料をとらない、③演奏者に報酬がない、という条件を満たしていれば、著作権の侵害に当たるものではありません。

素晴らしい演奏にお客さんたちから盛大な拍手が送られました。

この日は、佐野ケーブルテレビが取材に来ていて、演奏会終了後、部長の川上さんがインタビューを受けていました。

今日の演奏会の様子は、12月11日(金)午後4時、6時、8時、10時の「さのニュース」などで放送予定です。

川上さん

「新メンバーで、人前で演奏する最初の演奏会だったので、不安もありました。しかし、大勢のお客さんたちの前で演奏できることの幸せを感じました。このような機会を与えてくださった「アルシオーネコート佐野」さんに感謝いたします。」

*聴いていて、元気と勇気をもらいました。いい演奏会が出来て良かったですね。

お疲れさまでした。

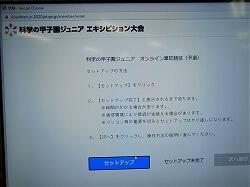

【中学】科学の甲子園ジュニア エキシビジョン大会

本日、「科学の甲子園ジュニア エキシビジョン大会」が13時から開催されました。

通常は、県ごとに参加チームすべてが同じ会場に集まって実施されるのですが、今回は新型コロナの影響で、全国一斉にオンライン開催となりました。本校からは、2チーム12名がエントリーし、化学室2に集まりました。

通常は、県ごとに参加チームすべてが同じ会場に集まって実施されるのですが、今回は新型コロナの影響で、全国一斉にオンライン開催となりました。本校からは、2チーム12名がエントリーし、化学室2に集まりました。

開会式の後、各チームがセットアップするところから始めました。

ところが、なかなかセットアップできません。セットアップしないと、参加すらできません。だんだん焦ってきました。

結局、全国からアクセスが集中し、他校でもセットアップできない状況となったらしく、1時間ほど経過したのち、中止となってしまいました。

今後、予選がどのように行われるのか、現時点では不明ですが、なんとか再び開催できることを願っています。

学力向上に向けた教員研修会

本校は、今年度、県教育委員会から、「学力向上に向けた教員の指導力向上」事業(3年間)に、県内10校のうちの一つとして、指定を受けています。そのため、本校では、群馬大学教育学部の濱田秀行教授をアドバイザーとして、継続してご指導いただくこととして、教員研修を行っています。

12月3日(木)は、濱田先生の2回目の教員研修を実施しました。

12月3日(木)は、濱田先生の2回目の教員研修を実施しました。

この日は、濱田先生に2限目から7限目で、先生方の授業を見ていただきました。放課後に行われた研修では、見学した授業の良かった点やアドバイスをいただくことに加えて、「主体的・対話的で深い学び」の具体的な事例や、評価などについて、お話しいただきました。

【2限目】

高1-3,4(コミⅠ 木村先生、長谷部先生)

中2-2(音楽、小林先生)、中3-3(英語、高木先生)

【3限目】

高1-3(現代社会、島田先生)、高1-4(古典、武田先生)

中2-1(英語、栗原先生)、中3-2(社会、長先生)

【4限目】

中1-3(国語、石塚先生)

【5限目】

高1-1(数Ⅰ、根岸先生)、中3-2(道徳、北堀先生)

中2-1(理科、中村先生)、高3-2(美術、梅澤先生)

【6限目】

中1-1(数学、柾木先生)、高2-3(物理、生井先生)

【7限目】

高2(総合、高久先生)

*先生方の素晴らしい取り組みに、濱田先生からは素敵な授業を見せていただきました、といった感想をいただきました。また、個々の授業の良い点や留意点などについても、わかりやすく教えていただきました。

*また、研修を受けた先生方からは、目からウロコのためになる研修でした、いい研修でした、次はいつですか、といった感想がありました。

*このような授業改善が学力向上につながっていくことが、実感として理解できました。

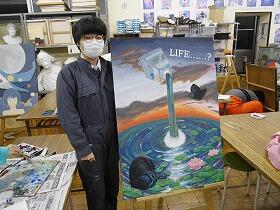

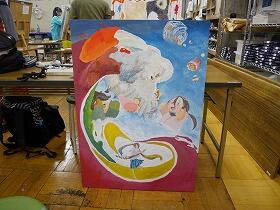

【高校美術部】作品完成!

夜7時の美術室、美術部員約10名が「栃木県高校美術展」の作品搬入に向けて、最後の仕上げを行っていました。土曜日に審査が行われ、月曜日には審査結果の発表があるそうです。

部長の蕗田くんの作品です。カメの質感がとてもリアルです。幻想的な構図とカメを見上げる人物の視線から、超絶的な時間の流れやストーリーを感じました。いつしか自分も絵の中にいるような感じがしてきました。とても素晴らしい作品だと思います。さすがは部長さんです。

部長の蕗田くんの作品です。カメの質感がとてもリアルです。幻想的な構図とカメを見上げる人物の視線から、超絶的な時間の流れやストーリーを感じました。いつしか自分も絵の中にいるような感じがしてきました。とても素晴らしい作品だと思います。さすがは部長さんです。

4月当初、美術部員は1名(蕗田くん)だけでした。それが今では13名(高2:8名、高1:5名)になりました。蕗田くんほど慕われている部長はいない、という部員の皆さんの声が印象に残りました。顧問の梅澤先生のご指導の下、12名が作品を出品します。(全員分の写真は撮れませんでした。力作を紹介しきれず申し訳ありません。)

アイディアとセンスが抜群ですね。さすがです。

色遣いがすごくきれいです。見ていて心地よさを感じました。

将来の夢と希望に溢れた作品だと思います。

苦労してコモドドラゴンを作り上げました。しわしわの皮膚と鋭い爪が驚くほどリアルです。

本物以上にホルンがそこにあることを感じました。

前に見せてもらった時より完成度が半端なく上がってるのに驚きました。

手の平の上の蝶の色彩の美しさに思わず見とれました。

人柄が伝わってくるような誠実な作品だと思いました。

メッセージ性と構図が素晴らしいと思います。LIFEの文字がいいですね。

絵の中の女の子から生まれ出るイマジネーションに無限の可能性を感じました。

他にも、写真を撮りはぐった素晴らしい作品がありました。ごめんなさい。

今年度、部員1名からスタートした美術部がここまで充実した活動をしていることは、感動的です。それぞれが描きたい絵や造形に取り組んでいて、理屈ではなく、それが楽しい、という雰囲気が素敵です。自分には才能はありませんでしたが、高校時代、こんな美術部があったら入っていたかもしれません。

素晴らしい作品が、コロナのせいで「高校美術展」が公開されないのは、ほんとうに残念です。多くの人に、実物を見てもらいたいです。

身近な風景 ~サザンカ

秋の終わりから、初冬にかけて、校庭のサザンカが咲き誇っています。

野生のサザンカの花は淡い桃色を交えた白色ということですので、校庭の赤いサザンカは園芸品種なのでしょう。

野生のサザンカの花は淡い桃色を交えた白色ということですので、校庭の赤いサザンカは園芸品種なのでしょう。

紅葉の季節も終わりに近づいている中、サザンカの赤い花は一際存在感を放っています。

サザンカの名は中国語でツバキ類一般を指す「山茶」に由来し、「山茶花」の本来の読みである「サンサカ」が訛ったものといわれています。(以上、Wikipediaより)

紅葉の葉っぱが落ちた樹影を見ると、もう冬なんだなと実感します。

今夜は満月、そして半影月食!

今夜は月が綺麗です。三毳山の山影から満月が昇りました。

それだけでなく、月が地球の影に入る月食(半影月食::はんえいげっしょく)が見られました。

18:55では、満月の左側に地球の影がかかっていて、かすかに暗くなっているのがわかりますか? 20:50ではほぼ月食が終わっていて、月全体が均一な明るさになっています。

それだけでなく、月が地球の影に入る月食(半影月食::はんえいげっしょく)が見られました。

18:55では、満月の左側に地球の影がかかっていて、かすかに暗くなっているのがわかりますか? 20:50ではほぼ月食が終わっていて、月全体が均一な明るさになっています。

今夜は18時過ぎには学校を出て、「みかもリフレッシュセンター」の駐車場で、三毳山の山影から昇る満月を撮影しました。

雲の切れ目から満月が顔を出しました。

そして、半影月食です。月食は、太陽と地球と月が一直線に並び、月が地球の影に入る現象です。半影月食という言葉は、あまり聞いたことがないし、中学の理科の教科書には、そこまでは載っていません。ネットで調べてみると、国立天文台が作成した図が見つかりました。

こんな感じです。↓ 図を見て「半影月食」とはどういう状態なのか、考えてみてください。

月食の仕組みby 国立天文台.pdf

半影月食(2020年11月30日 18:50)

【高校】剣道部の練習見学

本日10時頃、職員室に剣道の胴着を付けた高1の女子が2名入ってきました。話を聞いてみると、練習の様子を動画に撮影し自分たちで研究したいので、顧問の長谷部先生に許可をもらいに来た、ということでした。

そこで、どんな練習をしているのか、見せてもらいました。

そこで、どんな練習をしているのか、見せてもらいました。

現在、剣道部の部員は、男子2名(高2、高1)、女子3名(高1)の5名ですが、早期入部(中3生)が1名いるので、6名で活動しています。(今日は4名で練習していました。)

部長の西塚くん(高2)は、中学1年生(佐野市立西中)から剣道を始めました(初段)。剣道のかっこよさと礼を重んじることに魅かれたそうです。

1年生の飯塚くんも中1(同西中)から剣道を始めました。高2の西塚くんとは、中学校からの先輩後輩で、中学時代は、当時の顧問であった附属中の高野先生の指導の下、団体戦で「全国ベスト32」まで勝ち上がりました。「二段」所有の実力者です。

同じく1年生の羽切さんも中1(同南中)から剣道を始めたそうです(初段)。剣道の形や姿勢を大事にしており、心技体が一体となった「一本」をとることを目指しています。

篠原さんは、附属中では美術部に所属しており、高校生になってから剣道を始めました。部活動見学で、剣道のかっこよさに憧れたそうです。全くの初心者でしたが、経験者が自分に合わせて教えてくれるので楽しい、と話してくれました。

最後に、部長の西塚くんから、剣道部の目標を聞かせてもらいました。

「剣道は人間形成の道で、徳、礼、など、人としての道を学ぶことが大切です。剣道そのものが文武両道であると思います。目標としては、県大会の1回戦を突破し、2回戦でも勝てるよう経験を積みたいです。春季大会に向けて全集中で臨みます。来年は部員があと4名くらい増えると嬉しいです。」

*力強い言葉、ありがとうございました。「鬼滅」ブームで剣道人気も高まっているとのこと、入部者が増えることを祈っています。練習、頑張ってください!

【中学・高校】吹奏楽部 ~演奏会の練習

吹奏楽部は、中高合同で活動しています。今年度は、大会等での発表の場がありませんでしたが、年末にかけて演奏の依頼があり、それに向けて練習をしています。

今日は、練習での3密を防ぐため、校内で最も広い選択4教室を横に広く使い、窓やドアを開放しての全体練習を行っていました。

今日は、練習での3密を防ぐため、校内で最も広い選択4教室を横に広く使い、窓やドアを開放しての全体練習を行っていました。

12月6日(日)は「アルシオーネ佐野」での演奏会、そして、12月20日(日)は佐野市こどもの国での恒例の「クリスマスコンサート」が開催されます。今年は、新型コロナの影響で、例年とは異なり、慎重に対策を講じての開催になるかと思いますが、練習でも、できるだけ間隔をとったり、換気に気を付けたりしています。

曲目は、親しみやすいディズニーメドレーなどを準備しています。

吹奏楽部は、高校生が中学生を教えたりすることで、中高が一体となって活動しています。中高一貫のメリットが効果的に生かされています。

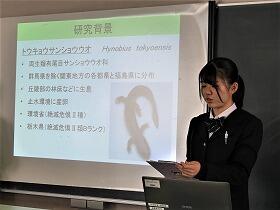

【高校】科学部 ~全国高校総合文化祭県予選

12月12日(土)に、来年度、和歌山県で実施される「第45回全国高等学校総合文化祭」の自然科学部門の県予選が行われます。今回は、各校の発表を事前に収録し、当日、Zoomで流して審査が行われます。そのための収録を本日、生物室で行いました。

発表は、部長の戸室さんと副部長の青木さんによって行われました。

研究のテーマは「栃木県産有尾目の保全にむけてⅡ ~繁殖集団の産卵地調査と遺伝的多様性」です。

栃木県の絶滅危惧種に指定されている「トウキョウサンショウウオ」について、幼生の成長や変態・上陸に関する調査や人工産卵地を整備し保全活動を行いました。また、遺伝子解析を行い、現在の遺伝的多様性が生じた要因を推測しました。

今年度は、新型コロナの影響で、満足に調査が出来ない時期がありましたが、やるべきことはきっちりと行い、結果にまとめました。研究は、3つのテーマからなっており、①幼生の成長および変態・上陸に関する調査は、青木さんが発表しました。

一方、②人工産卵地を整備した保全活動、③遺伝的多様性については、戸室さんが発表しました。

12月12日(土)の県予選当日は、各校で収録した映像が、ZOOMで流され、審査員からの質問に答えなければなりません。全国行きの切符をかけて、頑張ってください。

新しい加湿器を購入しました。

各教室や特別教室用に、新しい加湿器を購入しました。

大型でかなりの高性能と思われます。来週、各教室に設置します。

大型でかなりの高性能と思われます。来週、各教室に設置します。

身近な風景 ~紅葉、菊、ヒガンバナ

この時期、一番目を引く風景は、何といっても紅葉です。西門付近のイチョウの紅葉が圧巻です。黄色い葉っぱで地面が覆われています。

街中を散歩していると、畑の一角などにいろいろな種類の菊が咲き乱れています。ありふれたものかもしれませんが、バリエーションがあって楽しませてくれます。

そして、まったく目立ちませんが、かつて一世を風靡したヒガンバナの茎が伸び切っており、来年に備えて、せっせと光合成にいそしんでいます。

【中学】今日は一日ディベート三昧② ~英語ディベート

今日は、朝9時頃から夕方6時頃まで、中学生の2つのディベート大会が行われていました。

2つ目は、英語ディベート「第10回全国中学生英語ディベート大会」です。

2つ目は、英語ディベート「第10回全国中学生英語ディベート大会」です。

中学3年生が参加しました。

この大会には、全国から約30校が参加しました。

本校からは、中学3年生から1チーム(小林、磯部、黒田、若林)参加しました。

論題は「All secondary schools in Japan should abolish school uniforms.」

「日本のすべての初等中等教育の生徒および児童の制服を廃止する。」

「佐附中チーム」の対戦相手と成績は、

品川女子中●、神戸中〇、翔凛中●、浜松西● → 1勝3敗

*参加した4名の感想です。

小林大祐くん

「今回の大会の中で特に印象に残ったのは、準優勝校となった浜松西との試合です。質問に対して、エビデンスを返すか、アタックをもう一つ足すかで勝てたということをジャッジから聞いたとき、とても悔しかったです。しかし、全国の強豪相手に良い勝負ができて良かったです。」

磯部詩葉さん

「最初の頃は、相手の言っていることが分からなかったり、どんなことを言えばいいのか分からなかったりしていたが、今日の試合を終えて、他の皆ほどではないけれど、自分も少しは上達できたと思った。けれども、決勝戦や対戦相手をみると、まだまだ上がいることを思い知り、これから努力していきたいと思った。」

黒田紗良さん

「とても良い経験になりました。ディベート自体ではあまり良い成績は残せませんでしたが、先輩方が教えてくださった事をできる限り生かせたと思います。また、他の県の学校との交流を通して、新たな視点などを学ぶこともできました。今後もこれらをCTPの授業や高校での部活に生かしたいです。」

若林仁瑛くん

「まず、今回の試合は1勝3敗と、結果を残せなかったことが悔しかったです。特に、最後の2戦は自分の2か所のミスで負けてしまったので、特に悔しかったです。しかし、このディベートに向けた準備や大会本番も自分にとって、とても有意義な時間だったので、次があれば、つなげていきたいです。」

*中学3年生も「負け」たことから多くのことを学んでいますね。

負けたことでそのまま終わってしまう人と、そこから学べる人がいます。この差は大きいです。

今日の2つのディベートの大会を見る限り、佐附中生は皆、負けたことから逃げずに、そこから学んでるところが素晴らしいです。今日一日、お疲れさまでした。

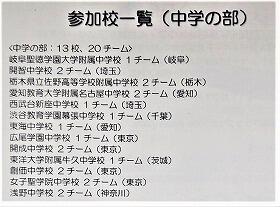

【中学】今日は一日ディベート三昧① ~日本語ディベート

今日は、朝9時頃から夕方6時頃まで、中学生の2つのディベート大会が行われていました。

一つは、日本語ディベート「第24回関東甲信越地区中学秋季ディベート大会」です。

中学1,2年生が参加しました。

一つは、日本語ディベート「第24回関東甲信越地区中学秋季ディベート大会」です。

中学1,2年生が参加しました。

今回は、オンライン開催となりました。

13校20チームが参加しました。ほとんどが私立の中高一貫の進学校の附属中学校で、公立では本校だけです。

本校からは、2チーム参加しました。

他校は3年生チームでしたが、本校は3年生は英語ディベートの大会に出場したため、1,2年生のチームでした。

「佐附中Aチーム」(青木、小貫:2年生、立川、原、秋葉、黒田:1年生)

「佐附中Bチーム」(落合、島田、鈴木、田所、松葉、丸山:全員1年生)

*論題は「日本は救急車の利用を有料化すべきである。是か非か。」でした。

「佐附中Aチーム(1,2年生)」の対戦相手と成績は、

愛知教育大付属中A●、岐阜聖徳学園大学付属中A●、創価中〇 →1勝2敗(13位)

「佐附中Bチーム(1年生)」の対戦相手と成績は、

女子聖学院中A●、開智中A●、開成中A● → 3敗(18位)

他校は、ディベート部3年生の最後の集大成の場として対戦してくる中、本校生は他の部との掛け持ちの1,2年生であり、力の差は歴然でした。しかし、持てる力は出し切りました。午前中の2試合は力負けし、悔しくて泣きそうになりながらも、あきらめずに戦い、3試合目で改善点を修正し、佐附中Aが強豪チームに見事、勝利しました。ちなみに、今大会の上位3校は、1開成中、2開智中、3愛知教育大附中でしたので、戦った相手が強豪校だったことは間違いありません。

(講評と表彰、閉会式)

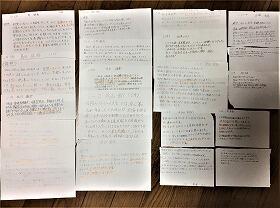

*最後に、一人一人に今日の感想を書いてもらいました。

(細かな字でびっしりと書いてくれました。)

集約すると、大体こんなことが書かれていました。

<感想>

・負けて悔しかった。レベルが格段に違っていた。

<改善点>

・質疑を生かした反駁ができなかった。

・相手は、こちらが一番突かれたくない所を反駁してきた。

・立論を作る際、チーム内で議論して修正する必要がある。

・反駁は大会前から入念に打ち合わせをしておく。 等

<成果>

・学んだことは多かった。新たな考え方を発見した。

・自分たちの欠点も見つけることが出来た。

・あきらめずに自分たちでできることを頑張った。

・試合を重ねるごとに自分の改善点がわかるようになり、3試合目はそれを意識しながら試合に臨めた。

・みんなと力を合わせ、3試合目に勝利できたのはとても嬉しかった。

<今後>

・今回、負けた学校に勝ちたい。

・これからのディベートに生かしたい。

・次の大会で頑張る。

*「負け」たことから、これだけのことを学ぶことが出来たのは、さすが佐附中生です。

あきらめない限り、明日はあります。これからも応援しています。

身近な風景 ~マムシ

2020年11月3日(祝)朝8時頃、佐野市船津川町の渡良瀬川河川敷にあるボート部の練習場付近で、マムシがとぐろを巻いていました。

(以下、ヘビの写真(轢死体を含む)などが出てきますので、苦手な方はスルーしてください。)

(以下、ヘビの写真(轢死体を含む)などが出てきますので、苦手な方はスルーしてください。)

この日は、中3の修学旅行の初日で、東京に向かう東北新幹線に乗っている時、ボート部が練習をおこなっている場所から、佐野東高の増田先生とのラインでこの写真と動画が送られてきました。気温が低いせいか、棒でつついてもあまり動かなかったそうです。この時期にマムシを見かけることは珍しいのではないかと思います。

私は「栃木県自然環境調査業務(レッドリスト)の調査員」として、主に休日などは県内の両生類や爬虫類の調査をしています。次期レッドデータブックの策定に向けて、今年度は特にヘビ類の調査を重点的に行っています。

写真の「ニホンマムシ(正式な和名、通常はマムシで通じます)」は、毒蛇として悪者扱いですが、マムシ自身が危険を感じない限り、わざわざ人間を襲ってくることはありません。実は、本県のレッドリストでは「準絶滅危惧種」に指定されていて、水田、森林などの開発による生息地の喪失などにより、以前より数が減少しています。

ヘビは探そうと思っても生きた個体に偶然出会う確率はそう多くはなく、有力な調査手法は、車に轢かれた死骸(ロードキル)を見つけたら記録する、という方法です。

例えば、今年10月11日(日)、私が佐野市富士町付近を散歩していた時、アオダイショウの幼蛇(今年生まれた個体)の轢死体を発見しました。散歩にはこういった楽しみもあります。このような写真が動かぬ証拠となって、レッドデータブックの情報が蓄積されていきます。幼蛇の場合、種の判定が難しい場合もあるので、こうした写真は、知り合いのヘビの専門家に送って鑑定してもらいます。

アオダイショウの幼蛇(カメラキャップの直径は4cmです)

そんな中、昨日(11月20日)夕方、科学部の1年生、熊倉さんが自宅の庭にいた「ニホンマムシ」の幼蛇の死骸を校長室に持ってきてくれました。

科学部の熊倉さん(左)と付き添いの小林さん(右)

熊倉さんの話によると、家の庭で飼い猫がマムシを見つけて踏んずけていたところ、怒った蛇が猫の足に噛みついたので、それを見ていたお母さんが慌ててマムシをやっつけたそうです。ちなみに、猫の足は腫れましたが、命に別状はなかったということでした。(飼い猫、熊倉さん、熊倉さんのお母さんに感謝いたします。)

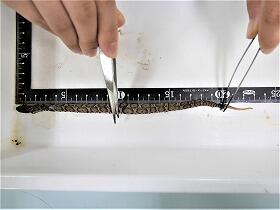

そこで、生物室に持っていき、科学部部長の戸室さんと詳細に観察しました。

全長23cmのニホンマムシの幼蛇です。

実は、こういった地道な情報が、レッドデータブックの拠り所になっていて、自然環境について考える際のエビデンス(証拠)となっていきます。「昔はいっぱいいたんだよ」という曖昧な記憶は、サイエンスとしてのエビデンスにはなりません。

そこで、皆さんにお願いですが、どこかで、ヘビ(ロードキル個体)などを見かけたら、写真にとって校長室まで持ってきてくれると大変嬉しいです。(写真にとりました、という情報だけでも大歓迎です。)おそらく、今日以降に見つかれば、(寒いと活動しなくなるので)県内では最も遅い確認記録となるでしょう。

よろしくお願いします。

いじめ・教育相談アンケート結果(11月2日実施)

11月2日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」という生徒はいませんでした。また、スクールカウンセラーや担任との面iji談を希望していた高校生2名ずつには、面談日時を調整しました。

自由記述欄については、担任だけでなく、生徒指導部長、教頭、校長が全生徒の回答に目を通し、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」という生徒はいませんでした。また、スクールカウンセラーや担任との面iji談を希望していた高校生2名ずつには、面談日時を調整しました。

自由記述欄については、担任だけでなく、生徒指導部長、教頭、校長が全生徒の回答に目を通し、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

高3フードデザインの授業見学 ~実技テスト

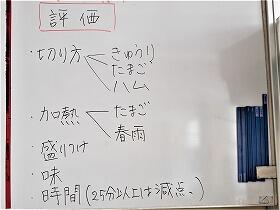

今日のフードデザインの授業は、パフォーマンステスト(実技テスト)が行われました。課題は「涼拌三絲(リャン・パン・サン・スー)」で、様々な観点から評価しています。

実技テストの評価の観点は以下の通りです。

①きゅうり、たまご、ハムの千切り

②薄焼きたまごや春雨の加熱ぐあい

③盛り付け

④味

⑤時間(25分以内)

生徒(17名)は、前半後半に分かれて、一人ずつ手際よく調理を行っていました。

森戸先生にお聞きしたところ、細くきれいに切れているか、春雨に火が通っているか、薄焼きたまごがきれいに焼け、くっつかないで切れているかどうかが、評価の分かれ目だそうです。

*前々回に作ったときより、はるかに手際よく調理できていたようです。(家でも練習してきた生徒がいたのではないでしょうか。)生徒たちは、終始、緊張した面持ちで、調理を進めていましたが、全員が時間内に完成し、自分たちのできばえにも満足していました。皆さん、お疲れ様でした。

模擬国連、参加報告!

11月14日(土)、15日(日)にオンラインで開催された「第14回全日本模擬国連大会」に高1の石塚凜花さんと関根圭太君が参加しました。

担任の久保田先生と校長室に報告にきてくれました。

担任の久保田先生と校長室に報告にきてくれました。

今年度の議題は「宇宙利用」で、論点は以下の2つに設定されました。

1. すべての国の利益のための宇宙利用 2. 持続可能な開発と宇宙

参加者は、各国の大使として、自国の利益となるよう、国際協調に向けて、建設的な議論・交渉を行い、最終的には具体的な成果文書を採択します。

本校から参加した2人は、「ルクセンブルク」の大使として、模擬国連に参加しました。

(参加者全員。模擬国連を主催しているグローバル・クラスルームのHPより転載)

今回の模擬国連の議題では、「発展途上国」と「先進国」という利害が対立する中、それらの2つを溝を埋める役割として、ルクセンブルク、日本、ベルギー、韓国、などとともに「中間国」というグループをつくり、「発展途上国」と「先進国」の双方を納得させる提案を行う、という形で議論が進んでいったそうです。

ルクセンブルクの2人は、「発展途上国」や「先進国」の国々と個別に交渉し、両者がかみ合った政策を作っていくことに尽力しました。

以下のようなことが2日間かけて行われました。

1日目:9:45~18:30

3つのグループ(発展途上国、先進国、中間国)ごとに、政策の方針を立て、法律を作り、本部に提出しました。

2日目:9:45~17:00

3つのグループの政策を中間国がすり合わせていきます。各国の大使と個別にアポを取り、説得していきます。最後に、中間国の提案により成果文章を採択しました。

こうした作業を2日間延々と、日本語や英語を交えて議論していくそうです。凄い世界です。例えていうと、高校野球で県大会1回戦に出場するつもりだったのが、出てみたら、いきなり甲子園だった、といった印象だったそうです。

2日間の模擬国連で目覚ましい活躍すると、最優秀賞や優秀賞が与えられるますが、最優秀賞は、灘高校(Japan大使)と渋谷教育学園渋谷高校(Nigeria大使)でした。

さて、栃木県から唯一参加した本校の2人は、模擬国連をどう感じたのでしょうか。

→「今回はディベートの大会の時期と重なっていたので、正直、十分な準備ができませんでした。そもそも、何を準備していけばよいのかもわからない状態で当日を迎えました。参加している学校は、毎年出場している常連校が多く、先輩たちからこんな提案をするといい、といったアドバイスがある中、こちらは全くの手探り状態で2日間をなんとか乗り切った、という感じでした。グローバルってこういうことなんだ、と実感しました。また、交渉力が重要だということがよくわかりました。

今の気持ちを言葉で表すと、「悔しい!」その一言に尽きます。今から、来年に向けてがんばりたい。来年はこんなもんじゃない。」

閉会式にズームで立ち会った久保田先生はこんなことを言ってくれました。

→「2人の生徒は、全国のトップクラスの優秀な生徒たちと互角にやっていた。今まで優秀な生徒をたくさん見てきたが、ここまでやった生徒は見たことがない。担任として誇らしく感じた。」

*まず、過酷な2日間をやりぬいた2人の頑張りに敬意を表します。そして、もうこりごり、と退散するのではなく、「悔しい、来年は見てろよ」という前向きな気持ちでいることに、一回り成長した姿を感じました。こういう生徒が増えてきたことが、本当に嬉しいです。今後も、心から応援します。

第3回 全国高校生SRサミットに参加!

11月14日(土)~15日(日)、立命館宇治高校主催の「第3回 全国高校生SRサミット~FOCUS~」が、Web上で開催されました。オンライン大会のため、参加校が大幅に増えました。今大会には、全国から50校程度、海外から30校程度が参加しています。本校からは4チームが参加しました。

立命館宇治高校は、本校と同様にSGHに指定されていましたが、SGH期間終了後は、文科省からWWL(ワールド・ワイド・ラーニング)に指定されています。

本大会は、「各校が自分たちの研究成果を発表する」のではなく、「1グループ5名程度の混合グループを編成し、各プロジェクトについてどのような発展可能性があるかを検討し、各グループでプロジェクトを練り直して発表する」という内容です。

つまり、各チームのメンバーはばらばらに分かれ、他校との混合グループの一員となります。チームリーダーは、自分たちの研究内容を混合グループのメンバーに説明し、それをみんなでブラッシュアップします。一方、チームのリーダー以外は、それぞれが所属する混合グループの一員として、そのプロジェクトの検討に加わります。

このイベントの目標は、「各校の実践を共有し生徒が主体となり知恵を混ぜ合う機会を提供する」ということだそうです。

このため、2週間前から、4,5名からなる「混合チーム」が結成され、ズームを使って、グループのリーダーが説明するプロジェクトの内容を全員が共有します。

14日(土)は、混合チームで、自分たちのプロジェクトのブラッシュアップを行います。グループによっては、夜遅くまで、ズームで議論が続いていたそうです。

15日(日)は、各グループのプロジェクトを発表します。

実に壮大な協働作業ですね。

それでは、本校から参加した4チームを紹介します。

①SGHクラブ海外班グループ1

→リーダー:相田さん(2-1)、

メンバー:内田さん(2-2)、大嶋さん(2-3)

テーマ:「自主的・自立的な学習の実現~自己評価ツールとしてのルーブリック開発」

リーダーのコメント:

「他校の生徒の考え方が刺激的でした。賛成、反対、それぞれ自分の考えを述べ合うことで、プロジェクトの内容が深まりました。」

(左:1日目、右:2日目終了後、以下同じ)

②SGHクラブ海外班グループ2

→リーダー:出井くん(2-4)

メンバー:原くん(2-4)、山本くん(2-4)

テーマ「マレーシアの高校生と考えるゴミ分別について」

リーダーのコメント:

「どの高校も自分たちの研究を発表するだけでなく、実際に行動に移し、そこから改善しようとしているのが凄かった。初めて出会ったメンバーに何をどのように伝えればディスカッションできるか勉強になりました。」

③SGHクラブ国内班

→リーダー:猪瀬くん(2-3)

メンバー:青山くん(2-4)、赤塚さん(2-2)、岩地くん(2-1)

テーマ:「減災を主体としたまちづくり」

リーダーのコメント:

「他校の生徒から、避難難民(外国人、妊婦、障がい者など)の存在など、今まで気が付かなかった視点に気付くことができました。」

④SGHクラブ・スリランカ班

→リーダー:長島さん(1-3)

メンバー:三田さん(1-2)、林さん(1-3)1日目のみ参加

テーマ:「ズームを使ったスリランカの放課後教育支援」

リーダーのコメント:

「今回、リーダーとして他校生に自分たちのプロジェクトを説明したり、内容を練り直すことを通して、とても勉強になりました。」

②SGHクラブ海外班グループ2

→リーダー:出井くん(2-4)

メンバー:原くん(2-4)、山本くん(2-4)

テーマ「マレーシアの高校生と考えるゴミ分別について」

リーダーのコメント:

「どの高校も自分たちの研究を発表するだけでなく、実際に行動に移し、そこから改善しようとしているのが凄かった。初めて出会ったメンバーに何をどのように伝えればディスカッションできるか勉強になりました。」

③SGHクラブ国内班

→リーダー:猪瀬くん(2-3)

メンバー:青山くん(2-4)、赤塚さん(2-2)、岩地くん(2-1)

テーマ:「減災を主体としたまちづくり」

リーダーのコメント:

「他校の生徒から、避難難民(外国人、妊婦、障がい者など)の存在など、今まで気が付かなかった視点に気付くことができました。」

④SGHクラブ・スリランカ班

→リーダー:長島さん(1-3)

メンバー:三田さん(1-2)、林さん(1-3)1日目のみ参加

テーマ:「ズームを使ったスリランカの放課後教育支援」

リーダーのコメント:

「今回、リーダーとして他校生に自分たちのプロジェクトを説明したり、内容を練り直すことを通して、とても勉強になりました。」

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

7

4

7

0