スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

1学年 課題研究Ⅰ 一人一研究ガイダンス

先日の研究成果発表会に参加し、先輩の研究成果を観た1年生の研究がいよいよ始まります。

今回一人一研究に向けてのガイダンスを行いました。

研究計画書作成や物品・図書の購入の仕方についてのガイダンスを行いました。

【10月14日】令和5年度 栃木県立栃木高等学校SSH研究成果発表会の開催について【ご案内】

10月14日(土)に栃木高校スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会を開催いたします。

詳細は下記案内「4 参加対象」の各pdfファイルをご参照ください。

多くの皆様に御参加をいただき,御指導,御助言を賜りたく御案内申し上げます。生徒の研究成果をぜひご覧ください。

1 期 日 令和5年10月14日(土)

2 会 場 栃木県立栃木高等学校

3 日 程

9:00〜 9:30 受付

9:30〜10:00 全体会1( 開会 )

10:00〜10:45 自由見学Round A

(2年生課題研究発表、ゲスト校・SSHクラブによる発表 以下Round Dまで同様)

10:55~11:40 自由見学Round B

11:40~12:25 昼休み

12:30〜13:05 全体会2(2年生課題研究優秀者、マレーシアロッジスクール発表)

13:10~13:55 自由見学Round C

14:05~14:50 自由見学Round D

15:00~15:40 全体会3(SSHクラブ2班発表)

15:40〜15:50 指導講評

(*終日出入りは自由とします。上記時間は予定です。)

(2年生は個人研究全員発表のため、総発表件数は240を超えます)

4 参加対象 全国SSH指定高等学校,栃木県内高等学校,近隣中学校,本校保護者

SSH指定校向け案内.pdf 県内高校向け案内.pdf 保護者向け案内.pdf

◎保護者の皆様へ

保護者の皆様の参加申込については不要です。終日出入り自由ですのでお気軽にお越しください。なお,当日の校

内への車の乗り入れはできません。公共交通機関をご利用いただくか,旧栃木警察署跡地を駐車場としてご利用く

ださい。

SSH 1学年 宇都宮大学・新潟大学学問探究講義

宇都宮大学と新潟大学から講師の先生を招いて、1学年向けに全11講座の講義をしていただく学問探究講義が開催されました。例年ここで受講した講義の影響で進路を決定する生徒も多数います。今年度は、工学部・国際学部・共同教育学部・地域デザイン科学部・農学部・医学部・経済科学部・人文学部・法学部・理学部の先生方に講義をしていただき、生徒が最先端の研究に直接触れることができるまたとない機会となりました。

2学年 課題研究Ⅱ ルーブリックによるポスター検討ゼミ

2学年は現在、10月の発表向けて、ポスターの検討をゼミ活動の中で行っています。

個々の端末で各ポスターを共有しながら各ゼミで検討をしました。

1学年 課題研究Ⅰ クリティカルシンキング

1学年でテーマに沿って、個人演習とグループワークを通じて批判的思考力を養うクリティカルシンキングを行いました。グループワークでは活発な意見交換が行われました。

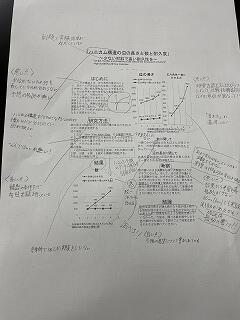

1学年 課題研究Ⅰ 結果考察結論の書き方

2学年に続き、1学年でも課題研究Ⅰで結果・考察・結論の書き方について学びました。結果考察結論の違い書き分け方、結果を示す際のデータに対するグラフの選び方など、グラフの特性も併せて学びました。

2学年 課題研究Ⅱ 結果考察結論

2年生は、10月の発表に向けて個人研究の結果考察結論をまとめる段階に来ました。今回はそのまとめ方のポイントについて学びました。データ処理の仕方、グラフの示し方、仮説と結果の対応等についての注意点を実際の研究を例にしながらグループワーク等を行いました。

1学年 課題研究Ⅰ 仮説と検証方法とは

1学年は課題研究におけるケーススタディを現在行っています。今回は仮説と検証方法について学習しました。仮説は研究の根幹です。仮説がなければ研究そのものが成り立ちませんし、検証方法はその仮説を立証反証できるものでなければなりません。その仮説に基づいた検証方法になっているかのポイントをケーススタディとして学びました。

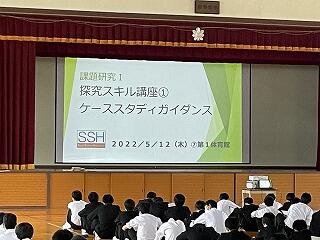

1学年 課題研究Ⅰ 課題研究ケーススタディ 担当研究について

1年生は自身の課題研究の前に、グループを作り1グループ1つの研究テーマ(過去の先輩の研究)を受け持ち、その研究を元に探究プロセスを学ぶというケーススタディを行います。今回はそのガイダンスを行いました。

1学年 課題研究Ⅰ オープニング講座

1学年課題研究の全体講座としてオープニング講座を行いました。

今回、昨年に引き続き、現在大学院で天文の研究をしている本校OBを招いて講演をしていただきました。

後半の質疑応答では、高校の時の過ごし方や、現在の研究生活について、研究テーマの見つけ方等、幅広い質問がたくさんされ、年齢の近い身近なOBという存在を通して、研究というものに触れられた充実した講座となりました。

2年 課題研究Ⅱ データの取り扱い方

2学年は10月の研究発表会に向けて実験等を検討、実施している段階です。

本講座では、実験等で得た数値の取り扱いについて様々な例を交えながら、データを比較検討、提示する上での陥りがちな間違いなどについて学びました。

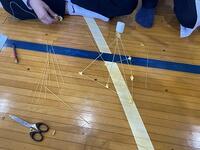

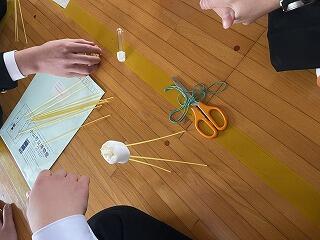

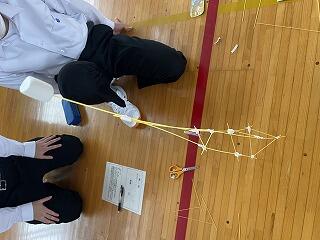

1学年 課題研究Ⅰ マシュマロチャレンジ

課題研究Ⅰとしてマシュマロチャレンジを行いました。

マシュマロチャレンジとはパスタを用いてタワーを作り、そのタワーに乗せたマシュマロの地面からの高さを競うものです。4人1チームで行いましたが60㎝を越える記録も出ました。

生徒たちはこの講座を通じて、課題解決には試行錯誤の繰り返し、協働、確かな知識と経験が必要であることを学びました。

2学年 ゼミの進め方とポスター作成について

本年度の2年生の課題研究Ⅱがスタートしました。

本年度の研究発表会は10月開催となります。

最初の講座としてそのスケジュールと、そこに向けたポスター作成、ゼミの進め方の確認を行いました。

1学年 課題研究Ⅰ ブラックボックス

新入生の課題研究のスタートとなります。

初回はブラックボックスを用いて「探究」というものをイメージするための講座を行いました。生徒たちは、ブラックボックスの中身の構造を推察するのに様々なアプローチを試行しました。

令和四年度SSH研究発表会

令和四年度SSH研究発表会 1月28日(土)

本年度は事前に申し込みのあった方のみ入場できる形となりましたが、感染症対策を行ったうえで盛大にSSH研究発表会を実施することができました。

各Roundに分かれて、2年生による一人一研究の発表(口頭発表またはポスター発表)が行われました。またグループ研究として、SSH課外活動班による発表と、さらにゲスト校による発表が行われました。オンラインハイブリッド発表ではzoomを使い、英語での発表で海外の学校へも発信をしました。それぞれの会場にて、発表が行われるだけではなく、活発に質疑応答や意見交換など多くの交流が行われていました。1年生も積極的に発表を見て、聞いている様子が伺え、これから始まる一人一研究に向けてとても良い刺激になったことでしょう。

令和四年度SSH研究発表会開催のお知らせ

1月28日(土)にSSH研究成果発表会を栃木高校で行います。

本年度は事前に申し込みのあった方のみ入場できる形となりますのでご了承下さい。発表会の様子はHP等を通じて報告する予定です。

本校のSSHの特徴として生徒一人一研究を掲げて、2年生全員が発表をします(口頭発表またはポスター発表)。またグループ研究として、SSH課外活動班による発表と、さらにゲスト校による発表が予定されています。総発表件数は240を超えます。

生徒達が取り組んできたこの2年間のSSH活動の集大成となります。

会場 栃木県立栃木高等学校

日程 1月28日(土)

10:00~ 全体会1 第1体育館

10:30~ 自由見学sideA

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表

11:20~ 自由見学sideB

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表

12:05~ 昼休み

12:55~ 全体会2 優秀者による口頭発表予定 第1体育館

13:20~ 自由見学sideC

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表

14:10~ 自由見学sideD

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表

15:00~ 全体会3 SSHクラブによる研究報告など 第1体育館

2年 課題研究Ⅱ (プレゼンテーション演習③)

本日は、プレゼンテーション演習の第3回目が行われました。研究してきた内容をPowerPointを使って10分程度のスライドの発表を行い、質疑応答の受け答えを行いました。

1学年 課題研究Ⅰ 質問力向上講座

1学年課題研究Ⅰの全体講座として、質問力向上講座を行いました。今後のゼミ活動や研究発表会に向けて、的確に質問をするためのに、講義で質問の種類を学び、ワークを通じて質問力を向上しました。

1学年 課題研究Ⅰ ゼミの進め方に関する講話

今後取り組むゼミ活動についてのガイダンスを行いました。ゼミ活動で最初に議論する,研究計画書の仮説と検証方法の設定や見直しについて,どのような視点で議論を進めたら良いのかを解説しました。生徒は今回の講話を受け、自分の作成した計画書を見直していきます。

"輝くとちぎ人”の集い

この度SSHクラブ物理班缶サットグループが、令和4年度SSH生徒研究発表会での科学技術振興機構理事長賞受賞の功績を評価され、先日栃木県庁県公館で行われた”輝くとちぎ人”の集いに招待されました。代表者のみの参加となりましたが、非常に貴重な機会となりました。

2年 課題研究Ⅱ (計画書への助言)

本日は、1年生が作成した課題研究計画書を読み、2年生が付箋で助言を付け加えるという作業をしました。限られた時間の中ではありますが、言葉の使い方から、計画の不鮮明な部分などを的確に見つけ、どんどん付箋にコメントをしていました。

1学年SSH校外研修

11月11日(木)に1年生の生徒がつくば近郊を中心に様々な研究施設を訪れるSSH校外研修を行いました。6つのコースに分かれ,普段見ることのできない大型実験設備を訪れたり,現場の研究者の方々による最新の研究の講義をしていただいたりしました。生徒の今後の一人一研究のテーマ設定や将来的な進路選択などに役立てることのできる,充実した研修内容となりました。

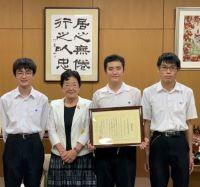

物理部表敬訪問

8月に神戸で行われたスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会で科学技術振興機構理事長賞を

受賞した本校物理部が,栃木市長へ表敬訪問をおこないました。

生徒達は受賞の報告と研究の概要を説明し、市長からはお祝いの言葉をいただきました。

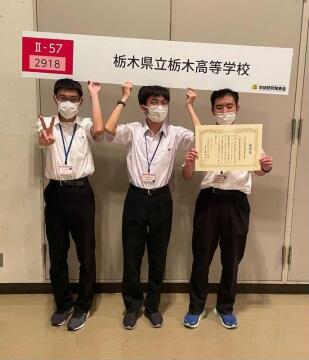

科学技術振興機構理事長賞受賞!

8月3・4日に神戸で行われたSSH生徒研究発表会に本校のSSHクラブ物理班缶サットグループが参加しました。

初日に全220校がポスター発表を行い、その中で特に優秀な発表6件が次の日行われる全体会で口頭発表するという大会でしたが、栃木高校は見事に代表6校のうちの一つに選ばれました。更に全体会を経て、代表校の中で優秀な発表に授与される科学技術振興機構理事長賞受賞(全体2位相当)を受賞しました。

生徒達は労力を惜しまず精力的に研究をしてきたので、このような賞が受賞でき非常に光栄です。

1年生 ケーススタディ発表資料作成

1年生 学問探究講義

1年課題研究Ⅰ 結果・考察・結論を書き分ける

探究活動を論文やレポートにまとめるとき,結果と考察,結論は欠かせません。しかしながら多くの生徒はこの3つを明確に書き分けることが困難です。この講座ではこれらを一つ一つ明確にし,関連性を持って記述する方法を解説しました。最後にケーススティとして担当しているポスターに対して改善策を個々で考えました。

2年 課題研究Ⅱ ゼミ議論(仮説と検証方法)①

本日は前半の5名発表でした。次回は後半の5名です。この活動を通してよりよい研究計画書を作成していきます。

1学年 課題研究Ⅰ 仮説と検証方法についてのグループワーク

2年 課題研究Ⅱ ゼミの進め方に関する講話

SSHクラブ物理班に新聞社の取材がありました。

約2年にわたる研究成果について、メンバーそれぞれがここまでの過程の詳細や役割、感想などを記者の方にお伝えしました。

SSH 1学年 課題研究Ⅰ 仮説と検証方法とは

仮説を立て,その仮説をどのように検証するのかを事前にしっかりと考えておかないと探究活動は行き詰まります。限られた探究の時間のなかで検証可能な仮説をどう考えれば良いかの講座を行いました。その中で先輩達の研究テーマを例とし、そこから仮説と検証方法を抜き出すワークショップも行いました。

1年 課題研究Ⅰ ケーススタディガイダンス

2年 課題研究Ⅱ 計画書ブラッシュアップ

科学系課外活動

2年 課題研究Ⅱ 計画書作成

1年 課題研究Ⅰ オープニング講演会

さらに後半部分では本校SSH職員を交えてディスカッション形式で生徒からの質疑応答を行いました。

高校時代の思い出から現在の研究生活に至る話まで、生徒は最先端で活躍するOBの研究者による講演会を通して、本校在籍時の課題研究やSSHと大学での学びや現在の研究活動とのつながりについて学びました。

1年 課題研究Ⅰ マシュマロチャレンジ

マシュマロチャレンジとは、各グループでパスタを使って構造体を組み、その上に載せたマシュマロの高さを競うものです。本年度は例年より構造体を組むことができたグループが多く、生徒の最高記録は82cmでした。(世界記録は99cmらしいです。)教員チームも参加しましたが記録は0cmでした。生徒達は活動を通じて、課題解決に必要なのは試行錯誤と協働、そして確かな知識と経験であることを学びました。

2年 課題研究Ⅱ 調査探究講座

2年 課題研究Ⅱ リスタート講座

1年課題研究 ブラックボックスで課題発見

缶サット甲子園 全国大会 準優勝!

缶サット甲子園とは、自分たちで作製した缶サット(模擬人工衛星)を、ロケットで70m程度の高度まで打ち上げ、射出、パラシュートによる降下、データ取得などの設定したミッションの達成を目指し、かつそれらのプレゼンテーションも行う大会です。

機体や装置の作製、プログラミングを自ら行うだけでなく、ミッション自体も自分たちで設定することで、発想することの大切さ、物作りの難しさと楽しさを体験し、科学へのさらなる興味・関心を養う事を目的としています。

本年度の大会も昨年度と同様にリモートの開催で行われ、缶サットを事前に郵送し、事前プレゼン、現地で運営スタッフが打ち上げ、返送された機体を解析、オンラインでの事後プレゼンを行うという形式で行いました。

詳細は以下のサイトでご覧いただけます。

缶サット甲子園2021 http://space-koshien.com/cansatnew/

最後に宇宙飛行士の山崎直子様よりオンラインにてご講評をいただきました。

令和3年度SSH研究発表会のお知らせ

来たる1月29日(土)にSSH研究成果発表会を栃木高校で行います。

本年度は保護者の方々や一般の方々への公開はありませんのでご了承下さい。発表会の様子はHP等を通じて報告する予定です。

本校のSSHでは個人研究として生徒一人一テーマを掲げて、2年生全員が発表をします(口頭発表またはポスター発表)。またグループ研究として、SSH課外活動班による発表と、さらにゲスト校によるオンライン発表が予定されています。総発表件数は240を超えます。

生徒達が取り組んできたこの2年間のSSH活動の集大成となります。

会場 栃木県立栃木高等学校

日程 1月29日(土)

10:00~ 全体会1 第1体育館

10:30~ 自由見学sideA

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表、ゲスト校によるオンライン発表

11:20~ 自由見学sideB

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表、

12:05~ 昼休み

12:55~ 全体会2 優秀者による口頭発表予定 第1体育館

13:20~ 自由見学sideC

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表、ゲスト校によるオンライン発表

14:10~ 自由見学sideD

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表、ゲスト校によるオンライン発表

15:00~ 全体会3 SSHクラブによる研究報告など 第1体育館

令和3年度SSH生徒研究発表会全国大会

8月5日に神戸国際展示場で開催された、「令和3年度SSH生徒研究発表会」に栃木高校SSHクラブを代表して化学班リン酸グループが参加してきました。厳重なコロナ対策の中での実施でしたが、全国のSSH校の生徒と交流することができました。また、大学等の研究者からの専門的なご意見もいただけて、非常に有意義な経験をすることができました。残念ながら、賞は得られませんでしたが、後輩に引き継ぎますので、次年度以降に期待してください。

SSH 一年生向け論文書き方講座

主に、テーマの適切な設定方法と仮説をブラッシュアップする上での視点、検証方法として実験とアンケートという手法の注意点、さらに研究する上で重要な独創性をどのように出すかを、これまでSSHで行ってきた研究を具体例として交えながら学びました。

後半は、講座を踏まえて実際に自分の研究計画書をその場で見直しました。

次回より一年生もゼミに分かれ自身の研究についてグループで議論をし深めていく事となります。

SSH ゼミの進め方に関する講座

SSHの課題研究活動として2年生ではゼミ活動によって課題研究を進めていきます。

今回はそのゼミの進め方に関する全体講座を行いました。

講座ではまず、自分の研究を見直す上でのポイントのレクチャーをし、さらにゼミ活動とはどのようなものかの説明を行いました。2年生の課題研究では、10人程度のグループをつくり今後はその中でのゼミ活動によって自分の課題研究をどんどんブラッシュアップしていきます。この活動は1月の研究発表会まで続きます。

SSH 課題研究Ⅰ・Ⅱ

本年度もSSHのプログラムがスタートしました。

初回は感染症対策をした上で、1学年はブラックボックス講座・2学年はリスタート講座を行いました。

ブラックボックス講座では、中身が見えないブラックボックスを用いて、外からの様々なアプローチにより、中の構造を推測し未知のものを探究していくという、研究の基礎を体験しました。

リスタート講座では、2月の研究成果発表会に向けて1年間のスケジュールを確認し、研究を進める上での事務的な部分と仮説実験を通しての仮説の立て方を確認しました。

1・2年生ともにここから1年間かけて一人一テーマで課題研究をしていきます。

缶サット甲子園2020結果報告

各校が缶サットの打ち上げを経て、そこから得られたデータを分析・結果をまとめて発表する事後プレゼンがオンラインで行われ、各審査員から質疑・講評をいただきました。

その結果栃木高校は「ベストプレゼンテーション賞」を受賞しました。

下記に詳細がありますので是非ご覧下さい。

缶サット甲子園2020 http://space-koshien.com/cansatnew/

高校生新聞オンライン https://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/7477

今後は先輩の研究を後輩達が引き継ぎ、よりよい研究にしていきたいと思います。

缶サット甲子園2020

缶サット甲子園とは、自分たちで作製した缶サット(模擬人工衛星)を、ロケットで70m程度の高度まで打ち上げ、射出、パラシュートによる降下、データ取得などの設定したミッションの達成を目指し、かつそれらのプレゼンテーションも行う大会です。

機体や装置の作製、プログラミングを自ら行うだけでなく、ミッション自体も自分たちで設定することで、発想することの大切さ、物作りの難しさと楽しさを体験し、科学へのさらなる興味・関心を養う事を目的としています。

本年度の大会では、缶サットを事前に郵送し、現地で運営スタッフが打ち上げる形式で行います。

3/13(土)に打ち上げ予定(悪天候の場合3/14に順延)です。

打ち上げの模様は下記サイトより配信予定です。

事前プレゼンも公開中ですので是非ご覧下さい。

缶サット甲子園2020 http://space-koshien.com/cansatnew/

高校生新聞オンライン https://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/7394

令和2年度SSH研究成果発表会

来たる1月30日(土)にSSH研究成果発表会を栃木高校で行います。

本年度は保護者の方々や一般の方々への公開はありませんのでご了承下さい。発表会の様子はHP等を通じて報告する予定です。

本校のSSHでは個人研究として生徒一人一テーマを掲げて、2年生全員が発表をします(口頭発表またはポスター発表)。またグループ研究として、SSH課外活動班による発表と、さらにゲスト校によるオンライン発表が予定されています。総発表件数は240を超えます。

生徒達が取り組んできたこの2年間のSSH活動の集大成となります。

会場 栃木県立栃木高等学校

日程 1月30日(土)

10:00~ 全体会1 第1体育館

10:30~ 自由見学sideA

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表、ゲスト校によるオンライン発表

11:20~ 自由見学sideB

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表、ゲスト校によるオンライン発表

12:05~ 昼休み

12:55~ 全体会2 優秀者による口頭発表予定 第1体育館

13:20~ 自由見学sideC

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表、ゲスト校によるオンライン発表

14:10~ 自由見学sideD

第2体育館でのポスター発表と各ブースでの口頭発表、ゲスト校によるオンライン発表

15:00~ 全体会3 SSHクラブによる研究報告など 第1体育館