スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

令和7年度 栃木県立栃木高等学校SSH研究成果発表会

今年度も盛大にSSH研究成果発表会を実施することができました。

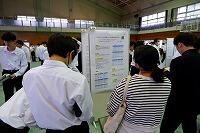

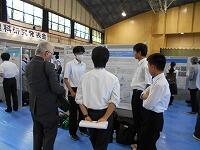

各Roundに分かれて、2年次生による一人一研究の発表(口頭発表またはポスター発表)や3年次生によるハイブリッドゼミの発表(口頭発表)が行われました。またグループ研究として、SSHクラブの各研究班による発表と、さらにゲスト校による発表が行われました。それぞれの会場では、発表が行われただけではなく、活発に質疑応答や意見交換などがなされ、有意義な交流が行われていました。1年次生も積極的に発表を見て、聞いて、学びを得ようとする様子が窺え、これから始まる一人一研究に向けてとても良い刺激になったのではないでしょうか。3年次生はこれまで助言等で関わってきた2年次生の発表に対して質疑応答や助言を送り、後輩のためにしっかり役割を果たしてくれました。今年度は新たにタイのカセサート大学附属高校と交流を開始し、発表会当日は交流を続けているマレーシアのロッジ国民中等教育学校と本校を合わせた3校で、互いの研究発表をオンラインで行うことができました。英語での質疑応答は大変刺激になったことと思います。

また、新しい取組として、当日は市内の神明宮境内においてSSHクラブ数学班による数学イベントと研究発表を行い地域の皆様と交流することができました。

開催にあたり、ご協力くださいました皆様、当日来場してくださった皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。

ポスター発表(第2体育館) ポスター発表(第2体育館)

口頭発表(各教室) 口頭発表(各教室)

口頭発表(第一体育館) 全体会での口頭発表 全体会

神明宮境内での数学イベント 神明宮境内での数学班の研究発表

SSHクラブ物理班 千葉大学でのポスター発表で優秀賞を受賞

9月27日(土)にSSHクラブ物理班の1年次生3名が、千葉大学が主催する第19回高校生理科研究発表会に参加し、「ARマーカーを用いた目標位置追従システムの開発検証」についてのポスター発表を行いました。日頃の研究の成果を発表し、優秀賞を受賞することができました。

当日の発表の際には、審査委員の方々から多くの質問やアドバイスをいただきました。今後はいただいたアドバイスを基に、さらに研究活動に取り組んでいきます。

SSHクラブ化学班が高校生ポスター優秀賞を受賞

9月25日(木)にSSHクラブ化学班の「大谷石グループ」「表面積グループ」の2グループが、日本金属学会2025年秋期講演大会の第14回高校生・高専学生ポスターセッションに参加しました。

オンライン参加でしたが、日頃の研究の成果を発表し、大学の先生方や研究機関の方々、全国の高校生と質疑応答を通して交流することができました。今後は当日いただいたアドバイスを基に、さらに研究活動に取り組んでいきます。

終了後、大谷石グループが、高校生ポスター優秀賞をいただきました。令和4年度の表面積グループ以来の受賞です。

貴重な発表の機会をいただきありがとうございました。日本金属学会の関係者の方々にお礼申し上げます。

授業実践事例 美術×化学

本日は、1年次生の美術選択者を対象に、美術と化学の教科横断・分野融合の授業が行われました。

美術の絵画で使う絵の具の顔料について,化学の観点から実験を通してその合成や性質について学び,さらに合成した顔料から実際に絵の具をつくって塗ってみるまでを行いました。

授業は,まず顔料や色素について簡単に触れた後,ゴッホの「ひまわり」で用いられているクロムイエロー,北斎や広重の浮世絵に使われているベロ藍(ベルリンブルー)の紹介と,合成を行い,続いて,ジンクホワイトの白色顔料である亜鉛華(酸化亜鉛),神社の鳥居などに用いられる赤色顔料である弁柄(酸化鉄(Ⅲ))について,酸やアルカリとの反応実験を行いました。最後に,これらの顔料に含まれている鉛,鉄,亜鉛のイオンと硫化水素など硫黄との反応を見ました。そして,顔料として市販されているベロ藍とカドミウムイエローにオイルを加えて油絵の具をつくり,実際に塗る作業を行いました。

2時間目は、顔料に混ぜて絵の具をつくるための展色材の役割とその種類について学習しました。さらに、岩絵の具や水干絵の具に膠(にかわ)を混ぜて日本画の絵の具をつくり、塗ってみる実習も行いました。

生徒たちからは「実験や実習を通じて,絵の具の性質がわかった」,「絵の具のつくられ方が理解できた。」などの感想が得られました。この授業が,様々な視点や,視野の広がりを持つ機会になればと思います。

授業実践事例 化学×政治経済

本日は、理系の政治経済選択者を対象に、化学と政治経済の2名の教員による教科横断・分野融合の授業が行われました。

公害問題の原因物質を化学の面から考えることで公害問題の理解を深め、さらに、同時期に開発されたイオン交換膜法を取り上げ、新しい技術が社会情勢と学術的成果に後押しされて発展してきたことを学びました。後半は、同様に新しい技術が社会を大きく変化させた例を考えたり、現代の課題を解決するための新しい技術(アイデア)を自由に発想したりするグループワークを行いました。

また、公害問題に関連して、本校卒業生の宇井純先生や石牟礼道子さんの書籍も紹介し、地球環境や生き物に配慮しつつ科学技術を開発・利用していくことの大切さを改めて考える機会としました。

(参考文献) 『水俣病の科学』西村肇・岡本達明著(日本評論社)

『化学史への招待』化学史学会著(オーム社)

『石牟礼道子 苦海浄土 ~悲しみのなかの真実~』(NHK出版)