文字

背景

行間

記事

台風19号の対応について

◆台風19号は、12日(土)から13日(日)午前にかけて東日本にかなり接近し、進路によっては上陸するおそれがあります。また、鉄道の「計画運休」の可能性も報道されています。

◆週末に予定されている第3学年の模試については、13日(日)の午後、14日(日)の午前・午後の計画に変更し、本日(10日)に変更案を生徒の皆さんに伝えました。この他、週末に予定されていた活動についても変更の連絡をしていますので、お子様とご確認お願いいたします。22日(火)には記述模試も予定されていますので、このような変更案としましたので、ご理解くださるようお願いいたします。

◆13日については、地域によって警報の解除や交通機関再開の時間が異なることがありますので、各自の安全を最優先にして無理な登校や活動をしないようお願いいたします。

◆なお、今後の台風の進路によって気象状況は変化します。模試の計画が大きく変更する場合には、緊急メールにより配信するとともに、学校ホームページへ掲載します。その他の活動については、それぞれの担当教員から連絡があります。

創立記念式・アーデル基金講演会

本校は今年で創立144年を迎えました。

現存する公立の女子校として最も古い歴史があります。

式典は厳かな雰囲気の中おこなわれ、創立130周年記念賛歌「礎」も歌われました。

これまでの歴史を感じるとともに、これからの歴史を我々がつくっていくということの重みを感じる貴重な一日となりました。

アーデル基金講演会では、「東京大学史料編纂所 教授 本郷和人氏」にご講演いただきました。『凜とした明治の女性たちー彼女たちは男性社会と戦ったー』と題して、男性社会のなかで強く生き抜いた女性たちの生き方を、ユーモアを交えながらお話しいただきました。生徒からの質問にも丁寧にお答えいただきました。

夏季人文研修について

◆日本に旧石器時代が存在したことを初めて証明した、記念すべき場所です。

◆博物館を見学後、相沢忠洋氏が打製石器を発見した場所まで移動し、館長先生からレクチャーを受けました。

◆午後は黒曜石を用いて打製石器づくりにチャレンジしました。

◆研修を終えて、生徒から「本や話などで学ぶことと、実際に体験することによって得られる知識や経験が違う」という声も聞かれました。

「主体的・対話的で深い学び」を実践するための指導法の工夫

◆前期最後の週に、校内の研究授業と授業研究会を行いました。

◆数学の授業で、学習者同士が協力し合い、教え合いながら学習を進めいていくアクティブラーニング手法の一つである知識構成型ジグソー法の授業に取り組みました。

◆題材として数列の「漸化式と数学的帰納法」を取り上げ、三つのエキスパート活動をもとにジグソー課題に取り組む流れで行いました。

◆授業研究会では、複数の教科の教員が参加して、授業改善に関する活発な意見交換を行いました。

★知識構成型ジグソー法については、以下のwebページを参照ください。

https://coref.u-tokyo.ac.jp/archives/5515

地学研修を実施しました。

小型バスで学校を出発。葛生化石館に向かいました。

到着後、まず化石館の学芸員奥村先生に館内の案内をしていただきました。

その後、葛生の街中の化石探しハイキングに出発。奥村先生にガイドをお願いして、

葛生(元)原人の発見場所に立ち寄ったり、家の石積みに使われている石灰岩中の化石

を観察したりしながら歩きました。

途中河原に降り、河原にある様々な種類の石を観察。ハンマーで石を割る体験も行い

ました。嘉多山(かたやま)公園にも立ち寄り、風化した石灰岩の大きな岩の観察やそ

の中にあるフズリナ、ウミユリ等の化石も観察しました。化石館にもどり、昼食。

午後は、奥村先生から葛生地域の地質の特長やこの地域にフズリナやウミユリなどが

産出する石灰岩があるのか、石灰岩の利用について講義をしていただきました。また、

学芸員のお仕事の内容や、学芸員の資格を得るにどのような方法があるのかをご自身の

体験をもとにお話ししてくださいました。

最後は、石灰岩を磨く実習をおこないました。磨くとフズリナ等の化石の構造を観察

しやすくなります。目のあらい紙やすりから目の細かい紙やすりの順に磨いていき、最

後は、磨き粉で仕上げました。磨くまえより格段に化石が観察しやすくなり、生徒たち

も驚いていました。 後片付けをし、磨いた石をおみやげに学校に戻りました。

奥村先生には1日お付き合いをいただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。

生徒の感想をいくつか紹介します。

・中学時代に教科書のみでしか学べていなかった地学の内容について、実際にさわったり、

探したりすることで、実感しながら学ぶことができました。川にあった様々な石について

奥村先生にいろいろ聞くことができてとても楽しかったです。さらに学芸員という職業に

ついても学ぶことができてよかったです。

・ハイキングが楽しかったです。化石は珍しいものかと思ったら葛生の街中にはたくさん

あり、すごく身近に感じました。地学関係の最新の研究についてのお話しも聞くことがで

き、石磨きも体験できてよかったです。フズリナとウミユリに愛着がわきました。

卒業生との座談会

9月12日(木)に、以下の9名の卒業生を招いて、「卒業生との座談会」を実施しました。

一橋大学 経済学部 経済学科 4年 お茶の水女子大学 文教育学部1年

立教大学 文学部 日本文学専修1年 埼玉大学 理学部 分子生物学科1年

山形大学 医学部 医学科1年 獨協医科大学 医学部 医学科1年

大東文化大学 スポーツ健康学部 健康科学科1年

自治医科大学 看護学部 看護学科1年 星薬科大学 薬学部 薬学科1年

始めに、それぞれ大学・学部・学科の紹介、大学生活の様子、在校生へのアドバイス等を話してもらい、その後卒業生を囲んでの質疑応答を行いました。

参加生徒の感想の一部を紹介します。

○文理関係なく様々な学部の先輩の話が聞けて視野が広がりました。また、アドバイスもらえ参加して良かったです。

○分かりやすく熱のこもった話を聞くことができてとても良かったです。特に「自分のやりたいことをやる」「最後まであきらめない」「後悔しないように進路を選ぶ」という言葉が印象に残りました。

○先輩方が高校時代をどのようにすごし、どのように考えて今の大学を選んだのかなどを聞くことができ、自分の進路を考え直すきっかけになりました。

台風15号による臨時休業について(9月9日・月曜日)

◆最新の情報では、再開の見込みが午前10時以降と発表されましたので、本日は臨時休業とします。

台風15号への対応について(9月9日・月曜日)

【保護者、生徒の皆様へ】 ◆台風15号は、今夜、関東地方に上陸するおそれがあり,荒天ピークは8日(日)夜から9 日(月)の早朝と予想されています。 ◆現段階では,9日(月)は始業を3時間遅らせ,4限目からの授業開始を予定しています 。 ◆ただし、学校及び自宅付近で警報がでている場合には、自宅で待機してください。 ◆警報がでていない場合には、交通機関や通学路の状況を確認し、充分に注意して登校 して下さい。 ◆なお、宇都宮線、日光線、烏山線などについては、明朝の計画運休が発表されていま す。 (2019年9月8日18時17分現在) 鉄道各社のホームページ等で、最新の運行情報を確認してください。 (参考)JR東日本運行情報https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx ◆登校が遅れる場合や登校できない場合には、学校に電話連絡をお願いいたします。

高大接続事業 宇都宮大学大学実験講座を実施

開かれた講座は化学(山田洋一先生 本校生8名)・生物(井口智文先生 本校生4名)の2講座でした。

化学は、「化学反応の追跡」というテーマで、ベンゼンからニトロベンゼンを合成する反応をTLC(薄層クロマトグラフィー)を用いて、ニトロベンゼンができたことを確かめていく実習でした。ガラス管からキャピラリを作るところから始め、クロマトグラフィーの原理を簡単な実験をしながら理解してからニトロベンゼンを合成し、クロマトグラフィーを用いてニトロベンゼンが合成されたことを確認しました。

生物は、「消化酵素の種類を決めよう」というテーマでした。まず、イモリの内部機関の観察を行いました。ゲル電気泳動の原理を理解した後、実際の動物から酵素試料を取り出し調整し、実際にゲル電気泳動を行いました。そしてその結果について、試料にどんな酵素が含まれているのか考察しました。

出前授業Ⅱ(医工学)実施

今回は東北大学工学系女性研究者育成支援室の主催で、鶴岡典子先生、渡邊智子先生をお招きしました。

鶴岡先生からは、医工学においてどんな研究や開発を行っているかという具体的なお話や、ご自身の高校時代から医工学の研究に取り組むまでの経緯をお話してくださいました。渡邊先生からは、東北大学での女子学生、女性研究者に対してどんな支援を行っているかをお話していただきました。

全体へのお話の後、質疑応答、そして個人的な質問や相談にもお答えいただきました。

生徒の感想の一部を紹介します。

○医工学というとレントゲンやMRIのような大きな医療機器の開発というイメージしかありませんでしたが、とても小さな医療機器の開発も行っていることを知り驚きました。また、ヘルスケアに関する機器の開発も行っている事を知りとても幅広い分野であることが分かりました。

○医療への関わり方は様々な方法があることを学びました。人を助けることができるものの開発はとてもやりがいがあり魅力的だと思いました。

7女子高校研究交流会に参加しました。

参加女子高は、前橋女子、水戸第二、浦和第一女子、熊谷女子、川越女子、本校の6校に、今年度からお茶の水女子大学附属高等学校が加わり7校となりました。

本校からは、2年生で理科・数学分野の探究活動をおこなっている41名(希望者)が参加しました。

開会行事の後、それぞれ希望していた分野に分かれ、午前・午後にかけて実習が行われました。

普通高校では学ぶ機会のない「建築デザイン工学」分野では、パスタを基本材料として、強い構造物(今回は、塔と橋)を作る実習を行いながら、建築物や構造物にどんな力がかかるかや構造材料の力に対する特性の理解を深めました。

実習の後には、1時間ほど他校生との交流会もあり、他校生がどんな研究を行っているか等について楽しく話し合いを進めていました。

令和元年度 第1回学校評議員会

◆令和元年7月24日(水)13時15分~15時00分

◆本校会議室

◆出席者 本校学校評議員、校長、主幹兼事務長、教頭、主幹教諭、関係部長

◆内容

(1) 学校からの説明

① 今年度の重点目標

② 学校評価について

③ 進路指導について

④ 探究活動の推進について

⑤ 施設・設備について

(2) 意見交換・質疑

以下の内容について、質疑応答や意見交換が行われた。

・探究活動の推進 ・UJOKOZA(土曜講座)の在り方について

・教員の働き方改革 ・教育環境の整備や充実

・高大接続改革及び大学入試改革

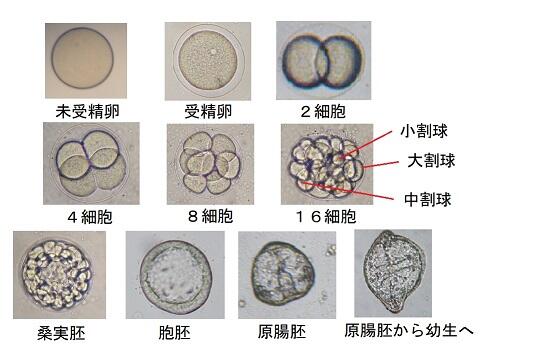

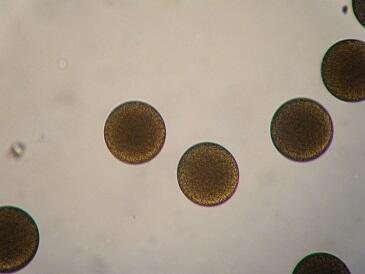

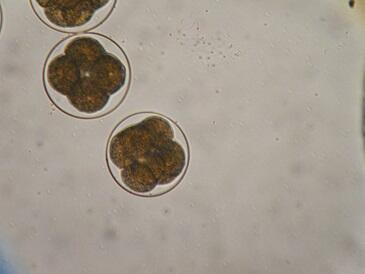

海洋教育「教室に海をプロジェクト」 ~ 2019年夏 タコノマクラ ~

◆現在も飼育中の温泉トラフグとともに、海なし県の栃木県で、海産動物の観察、実験に積極的に取り組んでいます。

◆昨年度、冬季にバフンウニの発生実験に取り組んだ海洋教育促進プログラムの関連の活動です。

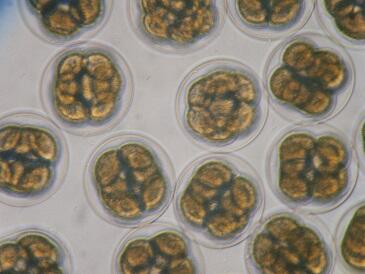

◎7月10日(水)に、お茶の水女子大湾岸生物教育研究センターより、ウニの一種であるタコノマクラの未受精卵と精子が容器に入れられて届きました。

◎7月中旬まで気温も低く、卵の状態も良好で、無事に受精と初期発生の観察ができました。

◎2年生の授業、生物部の活動で取り組みました。

タコノマクラの外形

受精3日後のプルテウス幼生

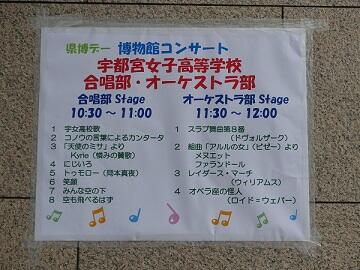

県博デーコンサート

当日は小雨が降る中、多くの方に来場いただき、演奏を聴いていただきました。

部活動 活動方針・年間活動計画の掲載

2年生 探究活動 各種講座・体験実施

分野分けが終わり、個人・グループでテーマ設定や研究計画立案等を行っています。また、分野毎に外部から講師をお招きして講座や体験も実施しています。

6月5日(水)には、歴史分野では、県立博物館から職員の方に来ていただき「平安貴族の服飾体験」を、理科分野では、獨協医科大学の野中先生に来ていただき、「実験ノートの書き方講座」を実施しました。

令和2年度教育実習希望の方へ

令和2年度教育実習の申込は、実習を実施する前年度(令和元年度)6月から受け付けます。ただし、「教員志望であること」、「教員採用試験の受験意思があること」が必要です。実習を希望する方は、次のように申込をしてください。

①平日(月~金、祝日休日を除く)9:00~16:45に、本校に電話連絡をし、希望教科主任の先生へ実習の実施希望を伝える。

( ℡ 028-633-2315 )

②①のときに伝えられた面談日に本校に来校し、教科主任の先生との面談で受け入れが決まれば、(本校の)申込書などを記入し提出する。(①の電話だけでは実習の受諾ではありません。) 以上、教務部研修係より。

部活動に関わる活動方針について

登下校時における自家用車での送迎について(お願い)

2年生 探究活動 分野分け

個人やグループで、自分(達)が設定したテーマで研究を進めていきます。17日水曜日6時間目に各自がどの分野で探究を進めていくかの分野分けを行いました。

まず、生徒は全員、体育館に集合。各分野の担当の先生が分野名が書かれたプラカードを持ち体育館のそれぞれの場所に待機し、生徒は希望する分野の先生のところに集合。人数調整を行い、どの分野でどの生徒が活動していくか名簿で確認しました。

次週以降、分野毎に生徒は集まり、探究活動を行っていきます。

2年生 探究活動 説明会

個人やグループで、自分(達)が設定したテーマで研究を進めていきます。研究を進める上で、とても大切でかつ難しいのがテーマ設定です。

そこで、テーマが決まらない生徒の手助けとなるように「言語・文学」「地歴・公民」「数学」「理科」「芸術」「健康・医療・生活・スポーツ」「言語・国際理解」の7分野にわけ、それぞれの分野で取り組めるテーマ、内容を指導者が考え用意しました。

今日は、1年間の活動計画と、各分野でのテーマ例の説明会を行いました。次週は、分野ごとに生徒に集まってもらい、内容の確認や人数の調整を行います。

平成30年度学校評価を掲載しました。

詳しくはこちらをご覧ください。→ 「平成30年度学校評価」

SSH指定女子高校等課題研究発表会に参加

参加校は、浦和第一女子高校、熊谷女子高校、前橋女子高校、水戸第二高校、川越女子高校、本校の6校です。

それぞれが行ってきた課題研究について、午前中は全員がポスター発表を行い、午後は代表が口頭発表、分野別懇談会を行いました。

本校は、2週間ほど前に校内で、口頭発表・ポスター発表を行いましたが、その後も各研究グループは、発表内容の再検討や追加の実験を行い、この発表会に臨みました。

どのグループも自分達がやってきたことを簡潔に分かりやすく説明できていました。研究を深めるヒントになる質問やアドバイスも沢山いただきました。

お茶の水女子大学の先生方による審査も行われ、多くの賞を頂きました。

次年度からは、2年生全員での探究活動が始まります。理数系の探究活動に取り組む生徒の発表の場として、この機会を活用していきたいと思います。

第8回科学の甲子園全国大会に参加

昨年11月からこの日まで、実技競技の事前課題と筆記試験の対策を行ってきました。

事前課題は、ジャイロ効果を利用した2輪車の製作でした。本格的な工作は皆初めてでしたが、毎日試作に取り組み、倒れずに30m以上走る自転車を完成させました。

また、筆記試験対策は過去問に取り組み、問題に扱われているまだ習っていない教科書の部分を勉強しました。

初日に筆記試験、2日目に実技競技を3つ実施しました。実技競技は地学と化学分野の実験とレポート作成、および事前課題としてだされていた2輪車の作成でした。コースを完走できない県が多数出る中、予選レースを2回とも完走しました。決勝レースには惜しくも出られませんでしたが、製作した機体のデザインについて多くの審査員の方からお褒めの言葉を頂きました。

総合順位は、47都道府県中19位で、入賞はなりませんでしたが、他県との代表チームとも交流ができ、多くのものを学べた大会となりました。

開会式~実技競技の様子は、youtubeでご覧になれます。

SSH生徒研究発表会 終了しました。

まだ、学校では学習していない内容を扱っているグループがほとんどで、それをどのように他の生徒に伝えるかを各グループとも苦労していました。どの発表の後もたくさん質問が出され、内容をよく伝えることができたようです。

発表後には、ポスター発表も行われ、他校の生徒さんや先生方と質疑応答や意見交換を行いました。

卒業生との座談会Ⅲ・Ⅳを開きました。

この企画は、卒業生を招いて、自分の所属している学部・学科でどんなことを学んでいるのか、研究内容などを生徒に話してもらうものです。

2月25日(月)には、東京工業大学 物質工学院 材料系 修士1年の卒業生を招いて、生徒26名の参加で実施しました。

大学院にいたるまでの経緯や、材料工学の魅力について話してくれました。

26日(火)には、国際医療福祉大学 薬学部 薬学科3年生の卒業生を招いて、生徒43名の参加で実施しました。

薬学部で学ぶ内容、薬剤師の仕事などについて話してくれました。使っている教科書も持ってきてくれ、授業内容も具体的に説明してくれました。

お話の後は、自由に質疑応答できる時間を設けました。先輩からの具体的な情報やアドバイスを得る貴重な機会となりました。

物理チャレンジ対策講座

◆本校1年生と小山高校の生徒さん、合わせて58名が参加しました。

◆前半は過去の物理チャレンジの実験レポートや理論問題の演習、後半はLEDの直流電圧特性を測定する実験に取り組みました。

◆生徒の感想を一部紹介します

◇理論問題は小学生の頃に学習した内容なのにいろいろと考えなければその考えに行きつくことができませんでした。しかし、1つの問題をよく考えて分かったときは本当に面白かったです。

◇物理チャレンジの内容がよく分かりました。自分で実験や研究をして問題を解決することに興味を持ちました。様々な物理の問題に積極的に取り組んでみたいと思いました。

お茶の水女子大学海洋教育促進プログラムの実習(受精・発生)

海の中で起こる生命のスタートを顕微鏡でのぞいてみよう!

「海からの贈り物(ウニ)」教材配布!!

◆ 今年度も応募し、お茶の水女子大学湾岸生物教育センターよりウニの未受精卵が届きました。

◆ 1月30日(水)から、生物基礎、生物の授業で実習がスタートしました。

Ø 受精膜の形成の様子を観察

Ø 2細胞、4細胞、8細胞など卵割の様子を観察。

【未受精卵から原腸胚】

|  |  |

【未受精卵】 | 【受精卵】 | 【4細胞期】 |

|  |  |

【8細胞期】 | 【胞胚】 | 【原腸胚】 |

◆ 以降の発生の様子は続きを読んでください。

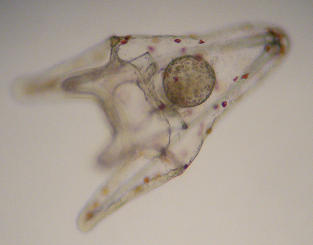

「プルテウス幼生になりました。(2月4日)」

・18℃で飼育すると、3日目(48時間)以降プルテウス幼生となります。

・下の写真中央の球状の構造は胃。緑の顆粒は藻類です。

・ディスポシャーレでの飼育から、3リットルのビーカーでの飼育に変わります。

・順調に育つと、3月には稚ウニに変化させることができます。

・今年も長期飼育にチャレンジしようと思います。

出前授業Ⅲを実施しました。

東北大学材料科学高等研究所 東北大学電気通信研究所 平野愛弓先生、東北大学工学系女性研究者育成支援室 渡邊智子先生を講師にお迎えしました。

まず、平野先生から「研究内容で分かる理学部と工学部の違い~薬の副作用を測る半導体センサとは?~」というテーマで、ご自身の経験や現在の研究をもとに理学部と工学部の違いについて分かりやすくお話をいただきました。渡邊先生からは、東北大学工学部の紹介や、女性研究者支援の内容について紹介してくださいました。

お話の後、生徒からの質問や相談に対応していただきました。

生徒の感想の一部を紹介します。

○理学部と工学部の違いについて具体的にお話していただいて自分の中で整理ができました。

○大学入学後の自分の研究の幅を広げるには、受験科目以外の勉強も大切なのだと分かりました。

○薬の副作用を調べるには工学的なアプローチもある事を知りとても面白かったです。

明日(1/26)のUJOKOZA中止について

なお、英語検定試験(13:00~15:30)や外部講師による出前授業(13:00~15:00)は予定通り実施いたしますので、充分に注意して登校するようにしてください。

また部活動については、各顧問の指示に従ってください。

科学の甲子園全国大会 勉強会に参加しました。

まず、埼玉大学の稲田先生からご自分の研究内容の紹介、科学の甲子園の意義や実技競技に求められる発想などについてお話いただきました。その後、科学の甲子園の過去の実技課題「クリップモーターカー」の製作に取り組みました。

2時間弱ほど各校それぞれで製作に取り組んだあと、作品についての意見交換を行いました。最後に稲田先生からアドバイスを頂きました。

実技に取り組むための考え方やコツなどを学ぶことができ、また、浦和高校の皆さんとも交流することもできました。全国大会に向けて準備を進めていきたいと思います。

数学同好会 日本代表選手最終選考会へ

EGMO ヨーロッパ女子数学オリンピック日本代表選手最終選考会

(平成31年1月14日(月) 宇都宮ビジネス電子専門学校にて開催)

健闘を祈ります!

囲碁部 放送部 関東大会出場へ

英会話部(ディベート)全国大会出場へ

科学の甲子園栃木県大会 第1位 全国大会出場へ

修学旅行帰着報告

修学旅行第4日目最終日

コース別行動にバスで出発しました。

雨の強まる時間帯もありましたが、昼前には上がりました。

色づき始めた紅葉を目に焼き付けて駅に向かいました。

全コース京都駅で合流して予定通り出発しまた。

【コース別:嵐山にて撮影】 【京都駅に集合・帰路へ】

修学旅行第3日目

今日は、班別行動です。

7時から全員朝食をとり、8時に、1組から7組の全58班がスタートしました。帰着予定時間は19時半から20時となっています。

各メンバーがアイディアを出し合って作成したコースで、一日の充実した活動が展開されます。

【写真:旧三井家下鴨別邸にて撮影】

【写真:ロビーでの帰着の確認の様子】

今日も天候に恵まれました。

予定通り20時には全58班が帰着しました

いよいよ明日は最終日となり、栃木に戻ります。

体調を整えて明日に備えます。

修学旅行第2日目

昨日よりも過ごしやすい一日となりました。

平和記念公園の見学し、各クラス千羽鶴を献納しました。

資料館では被爆体験者の新井様よりご講話いただきました。

被爆直後の広島で体験された新井様のお話は、とても辛いものでしたが、生徒たちは一生懸命受け止めようとしていました。

生徒代表のお礼の言葉にも、その気持ちが込められていました。

その後、資料館を見学し、平和の大切さを心に深く刻み、生徒たちは京都へと向かいました。

京都到着後、金剛能楽堂で狂言の鑑賞を行いました。

修学旅行第1日目

予定通り宇都宮駅7時50分の新幹線に乗り込み出発しました。

東京駅経由で約4時間かけて東海道新幹線で広島へ移動しました。

広島の天気は良好です。

明日の見学に備えて体調を整えています。

アジア学院との交流会(10月31日)

各クラス趣向を凝らした準備をし、有意義な交流活動になりました。

壮行会(百人一首かるた部)

百人一首かるた部から3名が関東大会に出場します。

第25回関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会

(神奈川県横浜市)

健闘を祈ります。

サイエンス・カルチャーダイアログ

| 系統 | 講師 | 国籍 | 所属 | 研究分野 |

理①

| 数物

| Dr. Alessandro Trani (Mr.) | イタリア | 東京大学大学院理学系研究科

| 天文学 銀河核におけるガスの運動と星形成モデル |

理②

| 医学

| Dr. Aleksandra Macznik(Ms.) | ポーランド | 慶應義塾大 スポーツ医学総合センター | 整形外科学 女性アスリートの外傷・障害分析と予防 |

理③

| 農学

| Dr. Libo He (Ms.) 何丽波 | 中国 | 千葉大学大学院 園芸学研究科 | 農学・地域環境工学 伝統的町並み及び文化景観保存 |

文①

| 社会学

| 土井 隆義 先生 筑波大 人文社会系 教授 |

| 筑波大学

| 社会学 刑事法学 |

文②

| 心理学

| 一谷 幸男 先生 筑波大 人間系 教授 |

| 筑波大学 | 実験心理学 神経生理学 神経科学一般 |

文③

| 国際関係学

| 大友 貴史 先生 筑波大 人文社会系 准教授 |

| 筑波大学 | 国際関係論

|

文④ | 法学

| 土田 和博 先生 早稲田大学 法学部 教授 |

| 早稲田大学 | 経済法 独占禁止法

|

国民体育大会優勝(弓道部)

詳しくはこちらをご覧ください。

壮行会(陸上部)

詳しくはこちらをご覧ください。

平成30年度体育祭終了

平成30年度学校祭終了

詳しくはこちら

明日の授業について

警報が解除された場合でも、川の増水や土砂崩れなどの危険性がありますので、状況を確認し、十分に注意して登校して下さい。

なお、登校が遅れる場合や登校できない場合には、担任に電話連絡をお願いいたします。

ALT新任式(8月28日)

第21回アーデル基金講演会

第21回アーデル基金講演会が、下記の通り10月5日(金)に実施されます。

保護者で参加をご希望される方は、学校から配布された申込書にご記入の上、担任にご提出ください。

卒業生で参加を希望される方は、以下のお申し込みフォームよりお申し込みください。

お申し込み:お申し込みフォームへ

お申し込み締め切り:9月21日(金)

第21回アーデル基金講演会リーフレット(PDFファイル)