文字

背景

行間

建築デザイン系の日々

「課題研究発表会」 (建築デザイン科3年)

課題研究は、各グループがテーマを設定し、1年間を通して研究した成果をまとめ、1、2年生(80名)の下級生に向けて発表するものです。

今年度は、以下の8つのテーマについて研究発表を行いました。

1. 世界遺産の模型製作

2. 地震研究班アート壁の強度の研究

3. ペーパーコードスツールの研究

4. 建築大工技術の研究

5. RC構造物の構造計算の手法の研究

6. NC工作物を活用した作品製作

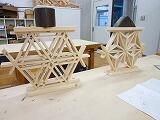

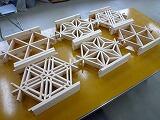

7. 鹿沼組子の模様による強度の研究

8. 鹿沼組子耐力壁の研究

各グループ研究内容はとても深く、3年生の熱意を感じる発表ばかりで、後輩たちの参考になる研究でした。

「CG実習」建築デザイン科2年 (実習紹介⑰)

この授業は、CGソフト「シェード21を活用し、CGでモデリングを行います。

授業の課題は、インテリア家具で有名なヘリットリートフェルトのレット&ブルーチェアの製作です。

建築デザイン科2年の石塚紗希さん(藤岡第二中出身)は、「CG実習は、自分のアイデアをモデリング出来るのでとても楽しいです。」「有名デザイナーのデザインを学んだので、今後は、自分が家具の設計をしたいです。」と、話しています。

この基礎を応用して、人々が感動する建築物やデザインに挑戦して下さい。

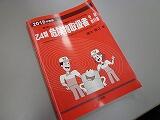

「2級建築施工管理技術者試験結果」 (建築デザイン科3年)

本校は、建築デザイン科3年生39名が受験し、24名が合格(合格率60%)しました。

来年度は、全員合格が達成できるよう頑張ります。

「栃木県副知事訪問」 (建築デザイン科)

平成31年1月17日(木)に、本校に栃木県副知事が訪問されました。

来校者に、副知事 岡本 誠司 様

学校教育課長 中村 千浩 様

同課課長補佐 長 裕之 様

学校教育課指導主事 髙松 秀行 様が、本校の施設設備及び授業の取り組みを見学されました。

建築デザイン科では、「鹿沼組子」の取り組みを見学され、副知事や来校者の皆様に説明を行いました。

「コラージュ」授業 (建築デザイン科3年住環境コース)

この授業は、デザインに関わる基礎から専門分野まで幅広く学びます。本日は、このデザイン技術の授業で「コラージュ」が行われました。

「コラージュ」とは、現代絵画の技法の1つで、フランス語の「糊付け」を意味する言葉です。

通常の描画法によってではなく、ありとあらゆる性質とロジックのばらばらの素材(新聞の切り抜き、壁紙、書類、雑多な物体など)を組み合わせることで、壁画のような造形作品を構成する芸術的な創作技法です。

生徒たちは、各々の完成でコラージュ作品の制作に取り組んでいます。

「技能五輪建築大工部門栃木県予選会」に挑戦 (建築研究部)

本校からは、建築研究部2年、神山颯斗さんと野口琉生さんの2名が参加しました。

課題は、2級建築大工技能検定実技課題と同じで、県代表を決めるため高得点者のみ、全国大会に出場できます。

この日のために日夜練習に励んできた成果を発揮し、技能五輪全国大会に出場できることを願っています。

神山さん、野口さん、大変お疲れさまでした。

「3級建築大工技能検定」建築デザイン科建築研究部

平成31年1月12日(土)に、3級建築大工技能検定試験(主催:栃木県職業能力開発協会)が、宇都宮工業高校を会場に実施されました。

受検者数は37名で、本校からはその内9名が受検しました。今年度から課題内容が、平垂木小屋組みから隅木小屋組みの加工に変更になり難易度が上がりました。

2月上旬に学科試験があり、実技試験と学科試験の両方を合格して、3級大工技能士の資格を取得することになります。

日頃から合格を目指し練習してきました。全員が合格することを願っています。

「3年生進路体験発表会」建築デザイン科2年

建築デザイン科2年の塙椋平さん(泉が丘中身)は、「3年生の貴重な体験談を聞けて進路決定に大にい役立つと思います。」「先輩の話を参考に早めに準備をしていきたいです。」と、話しています。

上級生の実体験を、全員がメモを取り真剣に聞き入り、とても有意義な時間となりました。

「園児にクリスマスプレゼント」 建築研究部

木製飛行機は、全長約1.7m、翼幅約1.8mで、木工の楽しさや面白さを感じてもらうために製作したものです。

副園長の鈴木昭江様は、「子ども達の背丈に合っていて、夢が膨らむ」「木を加工する良い開会になります。」と話されていました。

この日、鈴木宏明園長様から、木製飛行機贈呈に対する感謝状を頂きました。

この様子は、下野新聞(H30.12.25)に掲載されました。

「建築模型実習」建築デザイン科2年 (実習紹介⑯)

建築デザイン科2年生の実習に、「建築模型実習」という授業があります。

この授業は、与条件から建築実CADにより、平面図、立面図、展開図などを作成し、2階建ての木造住宅模型を製作するものです。

2階建て木造住宅の設計方法や模型製作のテクニックを学びます。3年次に行う卒業設計の基礎となる部分なので、とても重要です。

建築デザイン科2年の片柳優希さん(大平中出身)は、「建築模型はこの学科でやりたかったことです。」「細かい作業が多いですが、とても楽しい授業です。」と、話しています。

この経験を活かし、人々にやさしい住宅空間の設計をして欲しいです。

「とちぎものづくりマイスター講習会」 建築研究部木造班

平成30年度の事業では、斎藤良吉様、石川治様を講師としてお招きし、合計8回の実技指導が行われました。

今回の講習会では、宮大工として県内外の寺社仏閣建築を作られている石川様から、ノミやカンナの手工具調整方法を指導頂きました。

参加した建築デザイン科2年の斎藤有紗さんは、「宮大工の巧みな技を見られて、大変勉強になりました。」「また機会があれば参加したいです。」と、話しています。

「学生向け木造住宅講習会」に参加

午前は、壬生町の新築住宅(栃木県産木材使用)と、プレカット工場のテクノウッドワークス(株)を見学し、午後は宇都宮市の栃木県林業センターで、木材の強度試験を見学し、木の性質やとちぎの木の強さを科学的・実証的に学びました。

これらの体験は、今後の建築設計に大いに役立つ講習会でした。

「建築模型実習」建築デザイン科2年 (実習紹介⑯)

この授業は、与条件から建築実CADにより、平面図、立面図、展開図などを製作し、2階建ての木造住宅模型を製作するものです。

2階建て木造住宅の設計方法や模型製作のテクニックを学びます。3年次に行う卒業設計の基礎となる部分なのでとても重要です。

建築デザイン科2年の片柳優希さん(大平中出身)は、「建築模型はこの学科でやりたかったことです。」「細かい作業が多いですが、とても楽しい授業です。」と、話しています。

この経験を活かし、人々にやさしい住宅空間の設計をして欲しいです。

「厚生労働省つなぐ化事業」への参加 (建築研究部)

この事業は、厚生労働省が、若年者と建設業界の架け橋となるよう、地元企業の見学会や出前授業を実施します。

本校建築研究部は、栃木県産木材の需要拡大、活用として、星野工業株式会社、株式会社栃毛木材工業、木材乾燥協会の見学をしました。

最先端の木工5軸マシニングセンタや伝統工法や木工品製作方法を学び、授業では経験できない経験をさせて頂きました。

この様な機会から、多くの生徒や地域の方々が建設業に目を向けてもらえることを期待しています。

「屋根瓦葺実習」建築デザイン科2年 (実習紹介⑮)

この授業は、実物大の屋根小屋組を建ち上げ、屋根下地材、アスファルトルーフィングを敷き、その上に日本瓦を葺き仕上げをする授業です。

建築デザイン科2年の石井貫地さん(落合中出身)は、「楽しく屋根の構成方法が学べました。」「とにかく建築実習は楽しいです。」と話しています。

建築デザイン科の実習は、実践的で楽しい実習が多いです。全員が積極的に取り組んで体験的に建築実務を学んで欲しいです。

「デザイン壁強度比較実験」建築デザイン科3年 (課題研究紹介3)

建築デザイン科3年生の授業に、課題研究があります。課題研究は、各自が研究テーマを掲げ、そのテーマに沿って1年間研究し、年度末にその成果を発表するものです。その中の一つに、「デザイン壁強度比較実験」班があります。

この班は、木造住宅の壁筋交いに、様々なデザイン壁を作りその強度を比較する実験を行っています。検証には多くの時間と労力がかかりますが、生徒たちは一所懸命にデザイン性を高く、更に強度の高い壁の研究をしています。

生徒たちの発想力に毎日驚かされています。課題研究発表会後、完成した作品や実験データをホームページでアップします。

「建築技術検定試験製図部門」受検 建築デザイン科2年

この試験は、学科部門と製図部門があります。製図課題は、与えられた条件から平面課題を複線化し、更にその小屋伏せ図を2時間30分以内に描くものです。

木造在来工法の考え方で描かれる小屋伏せ図は、古民家に使われる松丸太の小屋梁を配するものです。

全員が合格できるように学習に励みました。

全員合格を願っています。

「3級技能検定実技試験 建築大工工事作業 成績優秀者賞」を受賞

平成30年11月27日(火)に、宇都宮市文化会館にて、栃木県職業能力開発促進大会(栃木県職業能力開発協会主催)が開催されました。

表彰式において、建築デザイン科2年の野口琉生さんが、建築大工工事3級部門で、成績優秀者賞を受賞しました。

今年1月に行われた建築大工3級試験(栃木県職業能力開発協会主催)で、参加者42名中、第1位の得点を獲得して、成績優秀者となりました。

建築デザイン科2年の野口琉生さんは、「社会人も受験した試験で1位の成績を収める事ができて大変光栄です。」「今後は、技能五輪全国大会出場に向けて頑張ります。」と話しています。

今後も活躍されることを期待しています。

「建築模型製作経過」建築デザイン科3年(課題研究紹介2)

課題研究は、各自が研究テーマを掲げ、そのテーマに沿って1年間研究し、年度末に発表をするものです。その中で、世界の建築遺産を調査し、建築模型製作するチームがあります。このチームは、日光陽明門やアンコールワット、ル・コルビュジェ設計のサヴォア邸など、多数の模型製作をしています。

建築デザイン科3年の内田百香さん(姿川中出身)は、「建築史などで学習した世界遺産の建築模型を製作することで、建築的内容を深く理解することができました。」「模型製作は緻密で大変な作業ですが、とても楽しいです。」と話しています。

完成まであと少しです。後輩の為に精度の高い作品を製作して欲しいです。課題研究発表会後、完成した作品をホームページでアップします。

とちぎものづくりフェスティバル2018「建築大工部門敢闘賞」

競技課題は、2時間30分の時間内に、木造建築在来工法の基本である、兜蟻の仕口加工や、土台や桁をつなぎ合わせる鎌継ぎ加工を正確に仕上げる競技です。

県内の社会人や各地区共同校、高校生の代表18名が参加する中で、飯塚康太さんが見事、「敢闘賞」になりました。

建築デザイン科3年の飯塚康太さん(大沢中出身)は、「3年生最後の競技大会で敢闘賞を頂けたことは大変嬉しいです。」「今後は後輩の指導に務め建築研究部木造班をバックアップしたいです。」と話しています。

飯塚さん、佐藤さん3年間の建築大工に関する研究、大変お疲れ様でした。この経験を今後に活かして欲しいです。

とちぎものづくりフェスティバル2018「建築製図部門第3位」

競技課題は、2時間30分の時間内に、建築平面図や立面図を正確に描き上げる競技で、図面精度と図面の美しさなどを競う競技です。

県内の各地区共同校や高校生の代表16名が参加する中で、前橋香織さんが見事、第3位になりました。

建築デザイン科2年の前橋香織さん(宮の原中出身)は、「練習の成果が発揮できて良かったです。」「建築製図は大好きなので、もっと上手に描けるように取り組みたいです。」と話しています。

3名の皆さん、競技会に向けて夜遅くまで練習お疲れ様でした。この経験を今後に活かして欲しいです。

「危険物取扱者試験勉強」 建築デザイン科1年

建築デザイン科1年生では、平成30年12月8日(土)に行われる危険物取扱者試験乙4類「(一財)消防試験センター主催」を全員が受験します。

建築デザイン科1年の瀬沼隆晟さん(吹上中出身)は、「危険物に関する物理学や科学が難しいです。」「建築基準法と消防法の関連が強いので必ず資格を取得したいです。」と話しています。

建築の設計をしたり、現場を管理する監督には必要な資格です。全員合格に向けて頑張ってくさい。

「鹿沼組子耐力壁実験」建築研究部

今回の実験は、仕様や施工方法を変えて強度試験を行いました。予想を超える強度を得られたので、今後も研究を重ねていきます。

「3D-CAD実習」建築デザイン科3年(実習紹介⑭)

建築デザイン科3年生では、3D-CAD実習を行っています。

スケッチアップというCADソフトを活用し、平面詳細図や断面図を参考に立体的図を作成する実習です。

課題は安藤忠雄氏設計の住吉の長屋です。製作を通して有名建築家の設計意図を読み取る実習です。

建築デザイン科3年の山岸祐貴さん(明治中出身)は、「設計図を読み取り3D図面を完成させるのは難しいです。」「有名建築家の作品を学ぶことで、形態の構成方法が理解できて良かったです。」と話しています。

建築デザイン科では、たくさんの実習があります。楽しく学び建築に強い関心を持ってもらいたいです。

「建築技術検定模擬試験」2年住環境デザインコース

この試験は、栃木県建設業協会主催で学科と実技(製図)が実施されます。

模擬試験は製図課題を行い、与えられた木造平屋建て住宅平面図から小屋伏せ図を完成させるものです。

建築デザイン科2年の福田朱音さん(石橋中出身)は、「将来は建築設計の仕事に就きたいを考えています。」「住宅設計には必要な知識なので、絶対に合格したいです。」と話しています。

クラス全員が受験します。全員合格を目指し頑張ってください。

「若年者建設業担い手育成支援事業 第2日目」2年建築技術コース

栃木県ものづくりマイスターの斎藤様を講師として招聘し、第2日目は、建築現場で使用される木工機械を使用し、「腰掛け蟻継ぎ」の加工に挑戦しました。

建築デザイン科2年の浅川真寛さん(大谷中出身)は、「マイスターの木材加工技術には感動しました。」「完成させるまでの木材加工は大変でしたが、今日の体験でものづくりへ興味が強くなりました。」と話しています。

技術コースの皆さん、2日目大変お疲れ様でした。

「若年者建設業担い手育成支援事業 第1日目」 2年建築技術コース

栃木県ものづくりマイスターの斎藤様を講師として招聘し、初日となる第1日目は、木材の性質や木造在来工法の基本技術についてのご指導を頂きました。

生徒達は、98㎜角の杉材に、木取りの寸法を墨付けし、のこぎりやノミ等を使い「鎌継ぎ」を体験することができました。

建築デザイン科2年の菊地翔平さん(喜連川中出身)は、「今日は、土台や桁等をつなぎ合わせる鎌継ぎに挑戦しました。特に、鎌首のすべり勾配をノミで加工するのが難しかったです。」「就職を希望しているので進路に役立つ良い経験をさせてもらいました。」と話しています。

第2日目も頑張ってくさい。

「建築パース実習」建築デザイン科3年(実習紹介⑬)

建築パースとは、建物の外観や室内を立体的な絵にしたものです。

一定の図法によって描いた透視図(Perspective drawing)のことで、立体的に表現することで 、図面などではわかりにくい全体のイメージを表現します。主に未完成物件の完成予想図として用いられます。

生徒達は、マルチメディア実習において、基本の1点透視図法で基礎を学び、2点透視図法で木造住宅の外観を制作します。

建築デザイン科3年の神山弥代生さん(南河内中出身)は、「最初は透視図法を理解するのが難しくて大変でした。ですが、基本が理解できると想い通りの視点から立体的図面を制作できるのでたのしいです。」と話しています。

建築に関連する勉強は幅広いものがあります。この経験を社会で役立ててもらいたいです。

「宇工祭 建築展」 建築デザイン科

私たち建築デザイン科では、3年生が模擬店を、1,2年生は学科紹介を行いました。建築実習棟1階を一般開放し、木工製品の販売やNC工作機械を活用したゴム銃の製作体験、軸組実習を応用したカフェテラスの製作披露を行いました。

生徒達は活き活きとした表情で、各人の役割を果たして、学科紹介に努め、来場してくださったお客様に学科のPR説明をし、好評を頂きました。

建築デザイン科2年の木原悠太さん(旭中出身)は、「建築デザイン科で学んでいる授業内容や実験実習器具を見て頂き学科のPRができました。」「多くのお客様から建築デザイン科は凄いね、と声を掛けて頂きとても嬉しかったです。」と話しています。

建築デザイン科の皆さんお疲れ様でした。今後も建築学習を中心に楽しい学校生活を送って下さい。

「インターンシップ」を実施 建築デザイン科2年

県内の建設会社や設計事務所などで、現場で行われる業務体験をさせて頂きました。担当してくださった企業はとても親切で、生徒達はとても良い経験をさせて頂きました。

建築デザイン科2年の星野力輝さん(陽南中出身)は、「学校で学習する建築構造を、実際の現場で監督さんや職人さんたちに直接指導してもらい大変勉強になりました。」「今後の進路に大いに役立ちました。ありがとうございました。」と話しています。

ご指導して頂いた皆様ありがとうございました。

「とちぎ住宅フェア2018」に参加

平成30年10月13日(土)~10月14日(日)に行われた、「とちぎ住宅フェア2018」に、本校の建築研究部が参加し、建築デザイン科1年生の大金知佳さん、穂積和花さんの両名が、以下の御視察の方々に対して、鹿沼組子による耐力壁への研究内容について説明しました。

・高円宮憲仁親王妃久子殿下

・国土交通省 大臣 石井 啓一様

・国土交通省 住宅局長 石田 優様

・栃木県知事 福田 富一様

・栃木県県会議委員 五十嵐 清様

・栃木県県土整備部長 江連 隆信様

他、多くの御視察の方々が来られました。

「ものコン関東大会5位入賞」 建築研究部木造班

本校からは、県大会で優勝した神山颯斗さんと、準優勝の佐藤佑仁さんの2名が参加しました。競技は2時間30分以内に、木造住宅に使われる小屋組(屋根を支える骨組み)の一部を製作するものです。

各都県の予選を勝ち抜いて関東大会に出場した選手は30名で、神山さんはその中で見事5位入賞を果たしました。

入賞した建築デザイン科2年の神山颯斗さん(大沢中出身)は、「関東大会で入賞したことには満足しています。」「2年生なので来年は関東大会優勝を目指し、日々練習に励みたい。」と話しています。

本校生は、高い目標を持って頑張っています。

「小型車両系建設機械特別教育」 建築デザイン科2年

この資格を取得すると、建設現場で大いに役立つので多くの生徒が受講しました。

建築デザイン科2年の野口琉生さん(星ヶ丘中出身)は、「重機を実際に扱えて感動しました。」「在学中に資格を取れたことはうれしいです。今後も多くの資格に挑戦したいです。」と話しています。

生徒の皆さん、暑い中の実技講習、大変お疲れ様でした。

「1日体験学習にて説明」 建築デザイン科2年

平成30年7月31日(火)に、本校の1日体験学習が行われました。当日は2000名を超える見学者が訪れました。

中学生の見学では、各系の授業内容を見学したうえで、建築デザイン科の見学に入り、建築コンペ作品や木工作品の紹介、鉄筋配筋実習、起震装置による振動実験などの見学をして頂きました。

学科の紹介をしてくれた、建築デザイン科2年の溝口陽彦さん(大田原中出身)は、「大勢の中学生に説明するのは大変緊張しました。」「建築デザイン科は楽しい授業が多いので中学生の皆さんには、是非本科を受験して欲しいです。」と話しています。

暑い中、来校して下さった中学生の皆さん、本科の説明に頑張ってくれた在校生の皆さん大変お疲れ様でした。

「栃木県大会5連覇達成!」 建築研究部

優勝した神山さんは、「練習した成果が大会に出せて本当にうれしいです。」「優勝して関東大会に出場するので、栃木県代表の誇りをもって全力を尽くして大会に臨みます。」と話しています。

神山さん、佐藤さんの2名はこの後、平成30年8月24日(金)に足利大学で行われます関東大会に出場します。関東大会でも持てる力を精一杯発揮して活躍してもらいたいです。

目指せ日本一。

「国立西洋美術館」を見学 2年建築デザイン科

現代建築の基礎を作ったと言っても過言ではないコルビュジェの設計を目の当たりし、生徒達はそのスケール感に感銘を受けていました。また、館内の特別展「ミケランジェロ展」で本物の彫刻も見学しました。

午後は「東京芸術大学美術館」の見学を中心に、各自が上野の森公園内をフィールドワークしました。

建築デザイン科2年の前橋香織さん(宮の原中出身)は、「授業で勉強したル・コルビュジェの設計概念を深く理解する事ができて大変良かったです。」「印象派の絵画やミケランジェロの彫刻を見ることができて芸術に関する意識が高まりました。」と話しています。

今回の見学会が今後の設計の一助になればと思います。

*撮影に関しては許可を頂いております。

「建築大工審査トライアル」 建築研究部木造班

今年度の課題は、屋根の骨組みである登り梁を模した小屋組を、2時間半の競技時間で正確に造り上げるものです。

建築デザイン科2年の塩濵迅平さん(横川中出身)は、「初めての参加で緊張しました。」「部員同士練習に励み、優勝して関東大会に出場したいです。」と話しています。

この大会では、現在、建築研究部木造班が県大会4連覇を果たしています。5連覇を達成できるよう頑張って欲しいです。

「ノミ研ぎ体験」1年工業技術基礎(実習紹介⑫)

砥石の調整方法を指導し、「荒砥石」、「中砥石」、「仕上げ砥石」を使い、少しずつノミの刃先を30°に近付くよう研いでいきます。

建築デザイン科1年の岩渕寿哉さん(豊郷中出身)は、「初めてノミ研ぎを行いましたが、とても難しかったです。」「たくさん練習をして、先生のように鎬面が平らになるように頑張ります。」と話しています。

慣れてきたら自宅にある包丁も研いでみて欲しいです。

「手工具の使い方」1年工業技術基礎(実習紹介⑪)

建築デザイン科1年生の工業技術基礎では、2年生で行う大工技術授業の前に基本的な手工具の使い方を学びます。

手工具とは、主に木材に線や印を付ける墨掛け道具や、のこぎり、げんのう、ノミ、カンナを指し、手工具の使い方は木材加工の基本となるのでとても大切な授業です。

建築デザイン科1年の新籾海斗さん(鹿沼北中出身)は、「中学で少し作業経験がありましたが、のこぎりで木材を切るのはとても難しかったです。」「もっと練習して資格を取得したいです。」と話しています。

3年後の生徒達の成長を楽しみにしています。

「木工機械操作」1年工業技術基礎(実習紹介⑩)

木材を縦挽きするリップソーや長い柱材を横切りするクロスカットソー、木材の断面を直角に削る手押しカンナ盤など多くの木工機械を扱い授業を行います。その為、工業技術基礎では安全な操作方法を学びます。

建築デザイン科1年の釜島歩未さん(星ヶ丘中出身)は、「テレビなどで見ていた大型木工機械を自分が操作するとは思わなかった。」「緊張しながらも安全な操作方法を学んだので、上級生になったら、この機械類を使い家具作りに挑戦したいです。」と話しています。

3年生の課題研究でどんな作品を作ってもらえるのか楽しみにしています。

「就職課外授業」を展開 3年建築デザイン科

6月中に保護者を交えた三者面談が終わり、7月2日から企業からの求人票受付が開始され、就職試験を控えた生徒達の課外授業は真剣そのものです。

建築デザイン科3年の國府田文さん(豊岡中出身)は、「自分が希望する進路先に就職できるよう頑張って勉強しています。」「基礎学力をしっかり身に付け、就職試験に臨みたいです。」と話しています。

進学組は別枠での課外授業もあり、現在の3年生は、進路実現に向けて非常に意識が高い生徒が多く、自主的・自発的に取り組んでいます。

「ダストボックスの製作」 3年課題研究班

建築デザイン科3年生の授業に「課題研究」があります。この授業は、生徒一人一人が研究テーマを設定し、調査、研究、実験、製作などを1年間行い、最後に研究発表をします。

この班では、実験で使用したヒノキ材を再利用し、ルーターで加工した多角接合ビットを用いダストボックスの製作を行いました。

部材と部材の取り合いに隙間が出ないよう正確に接ぎ合わせ、成形後はカンナで表面を削り、仕上げにウレタン塗料で塗装をして完成です。

建築デザイン科3年の山本真衣良さん(国本中出身)は、「ルーターで木端面を正確に加工する作業に、緊張しましたが楽しく製作ができました。」「私は音楽部に所属しているので、部室用ダストボックスの製作もしたいです。」と、話しています。

今後は、木材の性質や組み合わせ、塗装方法の研究をして、違う製品作りにも挑戦してもらいたいです。彼らの研究成果を楽しみにしています。

「ドリンク・コースターの製作」1年工業技術基礎(実習紹介⑨)

建築実習や実験で使用した集成材の廃材を利用し、コースターの製作を行います。

10㎝角程の木材を5㎜にスライスし、その後カンナで面取りを行い、「宇工建築」の焼印を押し、その上からウレタンニスで塗装を施します。塗装技術は簡単なようで意外と難しく、生徒達はきれいな塗装で仕上げられるよう真剣な眼差しで実習に取り組みました。

建築デザイン科1年の岡本立樹さん(北高根沢中出身)は、「初めて塗装で緊張しました。」「薄塗りを何度も行う根気のいる作業でしたが、丁寧に塗装したので完成品を使うのが楽しみです。」と話しています。

全員が楽しく塗装技術を学び、マイコースターの製作ができました。

「建築製図(卒業設計)」建築デザイン科3年

建築デザイン科3年では、建築製図の授業を活用し、1年間をかけて卒業設計を行います。

卒業設計の内容は、2階建木造住宅の設計を各自が自由にコンセプトを考え、与えられた条件をクリアし、建築基準法に照らし合わせクライアントに満足して頂けるような住宅設計を行うものです。

主に1学期は、スタディープラン、エスキス、基本設計(CAD)を行い、2学期はプレゼンテーション模型の製作、3学期は、それらをまとめプレゼンシートを制作して発表会を行います。

建築デザイン科3年の鈴木涼介さん(姿川中出身)は、「建築基準法に適合するプラン作りは大変でした。」「しかし、自分のアイデアを具現化していく作業は面白いので夢中になれます。」「将来の目標は1級建築士なので、この授業で設計の基礎を学びたいです。」と話しています。

クラス全員が、卒業設計に楽しく取り組んでいます。今後の経過も報告したいと思います。

「騒音測定実習」建築デザイン科2年住環境コース(実習紹介⑧)

建築デザイン科2年生では、騒音測定実習を行います。

音は物体の振動によって、空気や他の物体に伝わり、私たちの生活環境に大きな影響を与えます。

そこで建築計画では、建築物が不必要な音の発生を防止・遮断し、必要な音がはっきり聞こえる性能を備えることが必要となります。

この実習では、騒音・室内の音圧分布・室内残響時間・遮音の測定を行い、適切な音環境(音響性質)について学習します。

「木造小屋組実習」建築デザイン科2年(実習紹介⑦)

木造の小屋組とは、屋根の構造のことで、主要部分の上に設置する構造物です。

その構造は主に伝統工法を引き継ぐ和小屋と、西欧建築の構法を取り入れた洋小屋の二つに分類され、木構造における特徴的な部位になります。

建築デザイン科2年の齋藤有沙さん(氏家中出身)は、「木造建築に興味があり、実際の大工作業で小屋組が造れてうれしいです。」「今後は是非、建築大工技能士の資格取得に挑戦したいです。」と話しています。

本校の卒業生は、女性で技能五輪全国大会建築大工職種に出場している実績があり、先輩以上の活躍を期待しています。

「建築製図」 建築デザイン科2年

建築デザイン科2年生では、建築製図を行います。

1年次の基礎製図が終わり、実施設計図の中でも、主に2階建木造住宅を中心とした意匠図(配置・平面・立面・断面・かなばかり図)の製図を行います。また年度末には、自由設計にも挑戦します。模写製図だけでなく、より実践的な設計製図を行い、高い設計力を養う授業を行っています。

建築デザイン科2年の山本隼輔さん(星が丘出身)は、「図面に関する美的表現はたいへん難しいですが、建築製図が好きです。」「今後の進路に役立つと思うので、一生懸命に勉強したいです。」と話しています。

建築製図を通して、設計方法や建築構造を理解して、楽しく授業に取り組んでもらいたいです。

「木造機械実習」 建築デザイン科3年(実習紹介⑥)

仕口と継手は、木造住宅の軸組接合部で使われる非常に重要な部分です。機械加工と手加工で仕口と継手を完成させ、木造住宅の軸組工法を理解する授業です。

安全指導のもと、生徒達は真剣な様子で授業に取り組んでいました。

「建築製図」 建築デザイン科1年

建築デザイン科1年生では、建築製図を行います。

建築製図の授業では、図面に必要な文字や線、記号の描き方から、平屋建て住宅平面図、立面図、断面図、部分詳細図などの模写を中心に図面を描きます。

将来、建築士になるための基礎的な要素なので、全員が真剣に取り組んでいます。

建築デザイン科1年の上田憩さん(宮の原中出身)は、「建築製図はとにかく楽しいです。」「課題図通り正確に線を引き図面を描けた時の達成感は最高です。」と話しています。

この基礎を大切に、今後は環境を考え、人に優しい建築設計を目指して欲しいです。

「計算技術検定試験の合格に向けて」建築デザイン科1年

建築デザイン科1年では、6月15日(金)に実施される、全国工業高校校長協会主催の計算技術検定試験3級を受検します。

この試験は、工業技術者に必要な関数などを含む計算問題を解く形式で、四則・関数・実務計算の3種目があり、現在、授業や放課後の補習で全員合格に向けて特訓中です。

建築デザイン科1年の齋藤輝さん(鹿沼西中出身)は、「関数計算が難しくて大変です。」「勉強と部活の両立を図り、絶対に合格したいです。」と、話しています。

建築デザイン科の2、3年生は、上位試験の1級、2級計算技術検定試験にも挑戦しています。

頑張っている生徒たちの合格を願っています。