文字

背景

行間

足南通信

こばと幼稚園との交流会

1月29日(水)、生徒会のメンバーで足利こばと幼稚園を訪問しました。天気にも恵まれ、生徒会で考えた、新聞じゃんけんやバナナ鬼、宝さがしなどの活動を通して園児たちと交流することができました。今年は、昼食も一緒に取らせていただくことができ、「最近、幼稚園で流行っていること」や「高校ってどんなところか」などの話題が聞こえてきて、楽しいお昼の時間になったみたいです。

生徒のなかには保育関係の進路を目指す者もおり、学びの多い機会となりました。

2年就職者ガイダンス

1月28日(火)、2学年の就職希望者を対象に就職者ガイダンスを実施しました。

対象生徒たちにとって、外部講師の先生方から就職に向けてのさまざまなレッスンを聴くことができる機会です。まず、現在における高校生をとりまく就職の環境やスケジュールの説明をしていただきました。つづいて、マナーや求人や就職活動に関する知識をグループワークを交えて教えていただきました。最後には、面接にむけての準備や心構え、そして模擬面接を実施していただきました。

売り手市場の現代において、いかに早く動き出すかということの重要さが生徒たちにも伝わっていたようでした。この貴重な体験を生かして、進路の実現に励んでいってもらいたいと思います。

第23回総合学科発表会

1月25日午前に第一体育館にて、第23回総合学科発表会が実施されました。「産業社会と人間」「総合探究Ⅰ」「総合探究Ⅱ」の学習の成果発表が代表者によって行われました。

まず、1年生による「ライフプラン発表」では2名の代表者が、それぞれ自分がどんなことに興味があり、それを生かしてどんな進路を進みたいかについて発表がありました。

次に、2年生による「ミニ課題研究発表」では2名の代表者が『手話において大切なこと』、『写真に線を描き起こすとどんな問題が生じるのか』というテーマで各々が調べた研究について発表がありました。

そして、3年生による「課題研究発表」では9名の代表者が3年間の集大成として1年間の研究成果について発表がありました。いずれのテーマも各々自らのテーマに対してしっかりとした考察をしており、素晴らしい発表でした。以下が9名の代表者のテーマです。

◎人文社会系列

『過去の偉人から”成功者”の特徴を学ぶ』

『「推し活」は社会にどのような影響を与えているのか』

◎自然科学系列

『DNA抽出における農業などの影響について』

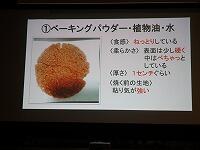

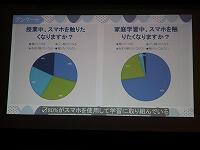

『スマホが与える集中力への影響』

◎情報メディア系列

『AIと人間の絵のちがい』

◎芸術・スポーツ系列

『魅力を伝えるお菓子パッケージ』

『かっこよくダンスを踊るには』

◎生活デザイン系列

『3歳~5歳の子どもと手作り仕掛け絵本』

『アレルギーの人も食べられるスポンジケーキを作ろう』

第二体育館ではそれぞれの研究の成果や美術・家庭科の作品の他、今年度は健康スポーツや地域研究・ビジュアルデザイン・情報のコラボ企画が展示されました。また、同日午後には講座発表会が行われました。今年度も事前に撮影した動画の視聴という形で実施されました。音楽Ⅱによる「ミュージックベル合奏」、声楽Ⅱによる「合唱」、器楽Ⅰ・Ⅱによる「バイオリン合奏」、生活と福祉による「車いす介助」、情報デザインによる「総合学科発表会ポスターができるまで」、体育による「ダンス」、スポーツによる「器械体操(マット・跳び箱)」、健康スポーツによる「ユニバーサルスポーツをつくろう」、地域研究・ビジュアルデザイン・情報デザイン・情報Ⅰによる「地域PR大作戦」の発表を視聴しました。

午前の総合学科発表会、午後の講座発表会、第二体育館での研究成果展示・作品展示を通して、総合学科らしい生徒たちの1年間の学習の成果を感じることができた1日でした。

テーブルマナー講習会

レストラン・ラ・ベルビューにて、「マナー研究」選択者を対象に、テーブルマナー講習会が実施されました。講習会では、テーブルマナーの説明を受けながら、その実践としてフルコースのメニューをいただきました。マナーは時代とともに変わるという話が印象的でした。

1学年 2学期の振り返り

1年生の2学期を「産業社会と人間」の授業を中心に振り返ってみました。

まず最初に夏休みのオープンキャンパスの振り返りとグループでの成果発表です。

そして本格的に始まる時間割作成のための全体説明の後、自分の進路に必要な科目をシラバスやタブレットを用いて調べました。

時間割作成は制約もあり思うように組むことができないこともありましたが、先生方にアドバイスしてもらいながら組み上げることができました。

時間割作成が終わると今度はライフプランの作成です。過去を振り返ったり、未来を思い描いたりしながらまとめていきました。

ライフプランはクラス全員の発表をした後、各クラスから代表を2名選び学年全体会を行いました。

その中から選ばれた学年代表2名が1月25日(土)に行われる総合学科発表会で発表を行います。

その他の行事を2つご紹介します。

11月25日に行われた性教育講話です。

情報が簡単に得られる社会だからこそ、いかに正しい情報を得ればいいのか。性に関わるテーマはとても繊細です。だからこそ正しい知識が必要です。今回は足利大学の看護学科 准教授 富山美佳子先生をお招きし、講演をしていただきました。

スポーツデイ(2024.12.18)

1年生は初めてのスポーツデイでした。女子はバレーボール、男子はサッカーを行いました。

マラソン大会では大躍進した1年生でしたが、スポーツデイでは3年生の団結力の強さ、統率力には力及ばずといったところ感じでした。3年生になるころにはきっと個の強さと団体の強さを併せ持った学年になってくれることでしょう。

2学期終業式

12月20日(金)、2学期終業式が執り行われました。式に先立ち、賞状伝達式が行われました。多くの生徒が賞をいただき、2学期もさまざまな部活動・行事等で足南生が活躍していたことを物語っています。

続いて、終業式では校長挨拶では校長先生自身も一緒に走ったマラソン大会を始め、2学期に行われた学校行事について語られました。

長い2学期も終え、明日からは冬休みとなります。世間ではインフルエンザが流行していますが、体調管理をしっかりして、冬休みを過ごしてほしいです。3学期、元気な姿で登校してくることを心待ちにしています。

スポーツデイ

12月18日(水)、晴れ空の下、スポーツデイが行われました。今年度の競技も男子はサッカー、女子はバレーボールを実施しました。男女ともに白熱した試合を繰り広げ、大盛り上がりでした。3年生にとっては最後のスポーツデイとなるので、その分意気込みが強く、上位は3学年が占めていました。1・2年も3年生に負けじとくらいついている姿も見受けられました。

〈結果〉

| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |

| サッカー(男子) | 3年4組 |

3年2組 |

3年3組 |

| バレーボール(女子) | 3年2組 | 3年4組 | 3年1組 |

| 総合成績 | 3年2組 | 3年4組 | 3年3組 |

地域研究 ウガンダとのオンライン交流会

12月16日 アフリカのウガンダにある「あしながウガンダ」に通う高校生と、本校地域研究履修者とのオンライン交流会が行われました。交流会のはじめウガンダにはない「じゃんけん」のやり方を伝え、オンライン上でじゃんけん大会を行いました。すっかり盛り上がりお互い打ち解けることができました。

その後、お互いの学校や街の紹介、好きなこと、食べ物の紹介、将来の夢などを写真などを見せ合いながら語り合いました。最後は本校フォーク部の生演奏で『ジングルベル』を一緒に歌い、名残惜しさを感じながら閉会となりました。

生徒たちはアフリカと繋がれた興奮と、そしてウガンダと日本離れていても高校生同士そんなにかわらないな・・・という大切な気づきを得られたようでした。貴重な時間になりました。

国際理解教育LHR

12月16日(月)6限目に、国際理解教育LHRが行われました。今年度は本校地歴公民科の後藤先生が講師として講演されました。後藤先生は7月にJICA教師海外研修でウガンダを訪問しました。その研修を通して後藤先生が感じたことを話していただきました。

「Polan Polan(ポランポラン)」というウガンダの言葉を紹介されました。「ゆっくり行こう!」という意味だそうで、「ウガンダと日本の共通点と相違点に気づき、【今いる場所で精一杯生きること】について考える」をテーマに講演されました。

まずウガンダの教育システムやウガンダの主食、ウガンダの街の様子など、ウガンダがどのような国なのか紹介されました。

その後ウガンダの写真と足利の写真を複数提示し、「そのときあなたがいたら、どう思うか」を数名の生徒に回答してもらいました。それらの回答から分かったこととして、「楽しいと思うことはウガンダも日本も同じ」「不便な面や不満もある」「国が違っても笑顔が素敵」などの共通点・相違点が挙げられました。

最後に自分の身の回りに興味を持ち、共通点・相違点を探すことが国際理解につながる。ウガンダは遠い国なのか、日本と違いすぎるのか、理解するのは難しいのか、それらの答えは人それぞれですが、「同じ空の下で生きている」ことには変わらないとまとめられていました。

自分が今いる場所、与えられた環境で精一杯生きていくことが大切だと考える貴重な時間となりました。

偉人研究 JICA出前講座

12月16日(月)3年生選択授業の「偉人研究」において、海外で活躍する日本人というテーマのもと、発展途上国の支援などでご活躍されている4名の講師をお招きして座談会を行いました。これは、JICA筑波の出前講座を活用させていただいたもので、当日はJICA筑波の職員の方や、海外協力隊でご活躍された方から、現地での貴重な経験を伺うことができした。また講師の方々から、「自分のやりたいことをやるべき」「行動力が大切」というお話をいただきました。卒業を前にした3年生にとっては、これからの自分の生き方を考える貴重な時間になりました。

会計年度任用職員(事務補助員(就学支援金))の募集