文字

背景

行間

足南通信

修学旅行 最終日

10月24日、修学旅行最終日。今日は最後の訪問地、守礼の門・首里城公園へ。守礼の門を通り、修復中の首里城を外観から見学しました。

13時20分、那覇空港を後にし、羽田空港へと飛び立ち、その後無事に学校へと帰ってきました。

修学旅行中の天気は予報ではすべて雨だったはずですが、2日目の午後数時間を除いて天候にも恵まれた4日間でした。

今回の沖縄への修学旅行を通して、戦争の悲惨さ、沖縄と栃木の風土や文化、自然、食の違いなどさまざまなことを学んだと思います。また、友人たちとの絆も深まったことと思います。今回学んだことをこれからの生活に活かしていってほしいです。

修学旅行 3日目

10月23日、修学旅行3日目。2日間お世話になったビーチタワーホテルに別れを告げ、始めの目的地は万座毛へ。沖縄を代表する景勝地に、自然の偉大さを感じていました。

その後 、御菓子御膳にて昼食後、午後は7月にオープンしたばかりのジャングリア沖縄へ。午後からの入園だったため、体験できるアトラクションに限りはありましたが、友人たちと楽しい時間を過ごしていました。

今日のホテル、那覇セントラルホテルに帰着後は国際通りで自由夕食となりました。短い時間ではありましたが、昨日同様夕食や買い物を楽しんでいたようです。

明日最終日は守礼の門・首里城公園へ行きます。

修学旅行 2日目

10月22日、修学旅行2日目。午前中は美ら海水族館へ。天候にも恵まれ、ジンベエザメを始め、普段目にすることができないさまざまな海の生態系に触れることができました。

その後、OKINAWAフルーツランドにて昼食後、午後は選択したコースに分かれてのマリン・文化体験学習を行いました。雨の中での実施となりましたが、普段経験できないことに興奮していました。

<マリン体験>

<魚釣り体験>

<素焼きシーサー作り体験>

<琉球藍紐アクセサリー作り体験>

<海のランプ作り体験>

ホテルに帰着後はアメリカンビレッジでの自由夕食となりました。短い時間ではありましたが、夕食を楽しんでいたようです。

明日は午前中万座毛、午後がジャングリア沖縄に行きます。

探究学習実践支援事業について(地歴・公民科)

10月22日 探究学習実践支援事業を行いました。

2回目となる今回は、白鴎大学名誉教授の奥澤信行先生から「足利の地域性」というテーマで

お話をいただきました。

地形や環境、言葉(訛り)、ソウルフードなどの視点から他地域との比較を通して足利の魅力を語っていただきました。

これから、「足利が100年後も魅力的なまちであるためにどうしたらよいか」を探究していく生徒たちにとって、

あらたな発見があったようでした

修学旅行 1日目

10月21日、朝5時40分に学校に集合し、実行委員進行のもと、出発式が行われました。その後6時に羽田空港に向け、学校を出発しました。

9時15分頃、羽田空港に到着後、10時35分、那覇空港に向けて羽田空港を飛び立ちました。初めて飛行機に乗る生徒も多く離陸の瞬間、興奮していました。

13時30分に無事那覇空港に到着しました。この日の目的地は沖縄平和祈念公園でした。ガイドから慰霊碑についての説明の後、資料館を見て回りました。戦争の悲惨さを目の当たりにし、生徒たちは感慨深いものを感じていました。

その後本日宿泊するビーチタワーホテルに到着しました。夕食まで時間があるため、それまでの自由時間に目の前のビーチを散策する生徒もいました。

夕食はビュッフェ形式で各々が自由に食事を楽しんでいました。夕食の最後に修学旅行中に誕生日を迎える生徒のためにバースデイケーキのサプライズがありました。

無事に1日目の行程を終了しました。明日は午前中が美ら海水族館、午後がマリン・文化体験となります。

修学旅行 結団式

10月20日、明日からの修学旅行結団式が行われました。

結団式に先立ち、朝、職員の前で実行委員長による決意表明がありました。

その後、3限目の時間を使い、結団式が行われました。実行委員長挨拶では修学旅行でどんなことを学びたいか、どんな修学旅行にしたいかの決意が述べられていました。

明日からの3泊4日の沖縄への修学旅行では、沖縄の文化や歴史を学びつつ友人同士の絆を深めてもらいたいです。

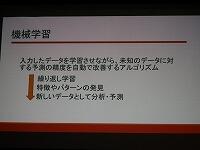

ICT活用研修を実施しました

令和7年10月8日(水)、足利南高校の教員の皆さんを対象としたICT活用研修を実施いたしました。

本校に来ていただいているICT支援員さんに、Microsoft Whiteboardの使い方、生成AIの活用方法を研修していただきました。

以前は授業の中でグループ活動を行う際などには模造紙とペンを使っていましたが、それをタブレットを用いてオンライン上で行うことができるのが、Microsoft Whiteboardです。すでに授業でMicrosoft Whiteboardを使っている先生もおりますが、生徒の深い学びにつなげるために今後さらに多くの先生に活用していただきたいと思っております。

また、生成AIについては現在急速に普及しているところでありますが、まずは先生方が生成AIに触れ、授業の中でどのような使い方ができるかを考えてもらう機会になれば良いと思っています。

探究学習実践支援事業について(地歴・公民科)

地歴・公民科では、今年度、県の探究学習実践支援事業のサポートを受け、外部の講師の方をお呼びして探究活動を行っていくことになりました。主に3年生の地域研究の時間での活動になります。

第1回目の講座は、

株式会社Discovery Studio代表の今村亮氏にお願いしました。

『探究のすすめ』というテーマでお話しやワークショップを行っていただきました。

生徒は、正解のない問に答えていくことにとまどいながらも、積極的に活動に参加してくれました。

また自分の想いを自分の言葉で伝えることの難しさを感じたようでした。

現在進行中の文化財のプロジェクトや、これから始まる足利市活性化プロジェクトに活かしていく予定です。

地域研究出前講座(地歴・公民科)

9月24日(水)地域研究では、埋蔵文化財センターの研究員の先生方をお招きして「あがた南遺跡について」というテーマでお話をしていただきました。私たちが普段使う東武線『県駅』の付近では、縄文時代の遺物がたくさん発掘されています。出土品の中でも『耳飾り』は大変貴重なものだそうです。430点もの出土があったそうです。

今回はその実物もお持ちいただきました。また、その実物のデータを取らせていただき、3Dプリンターで復元にも挑戦してみました。

挑戦の結果は・・・

11月22日・23日に行われます足利の文化財特別公開にて、本校で復元品の展示を行います。

興味のある方はぜひ、見にいらしてください。

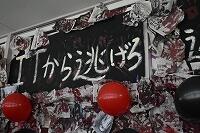

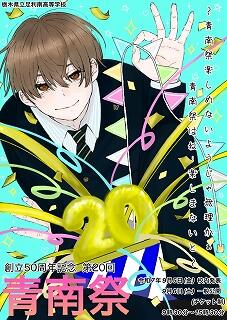

創立50周年記念 第20回青南祭

9月5日(金)、6日(土)に創立50周年記念第20回青南祭が開催されました。今回は「青南祭楽しめないようじゃ無理か 青南祭はね、楽しまないと」というテーマのもと、各クラス・団体ともに様々な企画が催されました。

初日(5日)は校内のみの公開でした。まず午前中、開祭式が実施されました。今年度は創立50周年記念でもあるため、新たな試みとしてテーマソングの募集も行いました。開祭式ではそのテーマソングも披露されました。また各団体がPRポスターを持ち寄り、PR合戦の時間も設けられました。

開祭式の後、実行委員長の開幕宣言を皮切りに、各団体の催し物が開始されました。パンやアイスクリーム、揚げピザなどを販売する団体、縁日やお化け屋敷などのアトラクションを制作した団体など様々な催し物がありました。

続く2日目(6日)は一般公開でした。多くの来場者をお迎えし、生徒たちの企画した催し物を楽しんでいました。

体育館ではフォーク部や演劇部、吹奏楽の発表に加え、有志団体による発表が行われ、熱いパフォーマンスを披露していました。

1学期から時間をかけて企画し、準備を進めた成果が十分に発揮できていたと思います。生徒たちの記憶に残る学校祭になったのではないでしょうか。

ご来場いただきました皆様ありがとうございました。

演劇部 ワークショップ

8月12日(月)、「2025足利佐野ブロック・高校演劇ワークショップ」に演劇部員が参加しました。

これは足利・佐野地区の演劇部員が参加して行われるものです。講師は昨年に引き続き、地元の劇団PPP45°のみなさま、いつもお世話になっているあしかがフラワーパークプラザのスタッフのみなさまです。生徒はキャストコース、スタッフコースに分かれ、活動に取り組みました。与えられた台本を読み込み、キャストが台詞の言い回しや動きを考え、スタッフが音響や照明で盛り上げ、協力して舞台をつくりました。短い時間でしたが、他校生徒の交流も図りながら、充実した活動ができました。学校祭や秋の地区大会を前に、よい経験になりました。

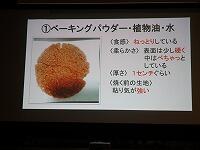

1日体験学習

7月31日(木)、本校に興味・関心をもつ中学生と保護者を対象に一日体験学習が行われました。今年度も、熱中症対策として午前の部・午後の部の2部構成で、教室で実施しました。はじめに本校の教育内容や特長についての説明と学校行事、部活動紹介についての動画を視聴し、その後、希望した中学生は体験授業(科学実験・クラフトデザイン・器楽・英語コミュニケーション・プログラミング)に参加しました。どの授業も中学生たちは興味津々に話を聞き、活動していました。

中学生の皆さんは今回の体験学習を今後の進路決定に生かしてください。

3年 模擬面接指導・労働講座

7月22日、外部講師をお招きして3年生就職希望者を対象とした模擬面接指導と労働講座を実施いたしました。

午前中の面接指導では、生徒一人ひとりに合わせた質問練習と所作指導を行い、面接マナーや“伝える力”の磨き方を具体的に学びました。

また午後の労働講座では、働き始める前に知っておきたい労働に関する知識について、クイズを交えながら学習しました。今後も、進学や就職どちらの進路希望の生徒にも、自己理解や職業観の育成等につながるよう生徒の進路実現を支援してまいります。

1学期終業式

7月18日(金)、熱中症対策としてリモートという形で1学期の終業式が行われました。終業式に先立ち、関東大会に出場するフォーク部の壮行会を行いました。ベストを尽くしてきてください。

終業式では校長より1学期の出来事の振り返りやこれからの過ごし方について話されました。

明日からは長い夏休みが始まります。例年以上に暑い日がつづくと思いますが、健康に留意して、勉強に、部活動に、有意義な日々を過ごしてもらいたいです。

薬物乱用・闇バイト防止講話

7月16日(水)6時間目において,警察署員による薬物や闇バイトに関する犯罪事例や対処法に関する講話が実施されました。

足利警察署の生活安全課より講師をお招きし,メディアホールから各教室へとリモートで講話をしていただきました。

薬物の犯罪事例やSNS等のトラブルについて,DVDの映像を交えてお話しいただきました。

身の回りに潜む危険な犯罪やトラブルに対して自分自身の安全を確保できるよう,実践的なお話をしていただく貴重な機会となりました。

交通安全講話

6月23日(月)6時間目において,警察署員による交通安全に関する講話が実施されました。

足利警察署の交通総務課より講師をお招きし,メディアホールから各教室へとリモートで講話をしていただきました。

自転車の安全な運転について,DVDの映像を交えてお話しいただきました。

自転車等の利用の際に,危険な運転で自分たちが加害者となる事態にならないよう,安全意識の高揚をより図って参りたいと思います。

1学年 スクールインターンシップ

6月20日(金)、1年生のスクールインターンシップを実施しました。

進学・就職それぞれの進路希望に応じて5つのコースに分かれ、説明を聞き、

授業や実習、工場見学などの体験をしてきました。生徒たちはとても熱心に取り組み、

自分の進路についてよく考えるきっかけになったようです。

1号車:文系大学コース

白鷗大学 本キャンパス(AM)・共栄大学(PM)

2号車:理系大学コース

ものつくり大学(AM)・人間総合科学大学 岩槻キャンパス(PM)

3号車:専門学校コース①

国際情報ビジネス専門学校(AM)・宇都宮ビジネス電子専門学校(PM)

国際看護介護保育専門学校(AM)・宇都宮アート&スポーツ専門学校(PM)

4号車:専門学校コース②

国際テクニカル理容美容専門学校(宇都宮校)(AM)・国際テクニカル調理製菓専門学校(AM)

宇都宮メディア・アーツ専門学校(PM)

5号車:就職コース

株式会社 あわしま堂(AM)(株)竹内産業株式会社 太田工場 (PM)

ご協力いただいた学校・企業のみなさま、ありがとうございました。

教育実習生研究授業(数学科)

6/19(木)、本校で教育実習を行っている卒業生の平澤先生による数学の研究授業が高校2年生のクラスで実施されました。グループワークを取り入れながら、生徒にとって分かりやすく、興味を引くような工夫が随所に見られました。生徒たちも真剣に耳を傾け、意欲的に取り組んでいました。今回の授業を通して、実習生自身も多くの学びと手応えを得ることができたようです。今後のご活躍を期待しております。お疲れ様でした。

第50回創立記念式典・講演会

6月17日(火)に第50回創立記念式典が行われました。校長式辞の中で、本校の校訓「聡く・寛く・健やかに」について触れられ、改めてその意味について考えることができました。

続けて記念講演会ではコミュニケーションプランナー・コピーライターの長竹直哉氏をお迎えし、「現在よりもひとつ上の自分へ」をテーマに講演をしていただきました。公演の中で、「夢は強く願うほど近づく」と述べられ、言葉にすることで周りに協力者が現れたり、自覚なしに夢に近づく行動がとれるようになったりする。そうすることで夢が具体化されていくとおっしゃっていました。

足南生も現状に満足しないで、絶えず自分自身を成長させていこうとするゆるぎない意志を持って、「現状よりもひとつ上にの自分」を目指していってほしいです。

日本史探究 出前講座(地歴・公民科)

6月16日 足利市教育委員会文化課の学芸員佐藤さんをお招きして「発掘調査の成果からみた足利の歴史(原始・古代)」という、テーマで出前講座を開催しました。

足利の先土器時代から古墳時代の遺跡について、たくさんの資料や写真でご説明いただきました。

特に、普段多くの生徒が利用している県駅周辺の「あがた駅南遺跡」の出土品については、土偶や土版、耳飾りなどが大変たくさん出土しているということでした。

生徒たちは今後この遺跡から出土した「耳飾り」について探究していく予定です。

インタビューをしました(地域研究 地歴・公民科)

地域研究の授業では、地域の良さや課題を調査し、自分たちの街の活性化のために何ができるかを探究しています。

11日(水)学校運営協議会の開催にあわせ、委員の方にインタビューさせていただきました。

地元のおすすめスポットだけでなく、「地下水のおいしさ」や「子育てのしやすさ」など、高校生とは違った視点の

ご意見をいただくことができました。

今後いただきた意見も参考に、自分たちでできることを考えていきたいと思います。委員の皆様ご協力ありがとうございました。

寛永通宝発見!!(地歴・公民科)

学校のローターリー付近で、江戸時代のお金「寛永通宝」がでてきました。

地歴・公民科の齋藤先生が調べてくださったところ、江戸時代後期の「四文真鍮銭」ではないかとのこと

でした。

江戸時代後期、経済成長と幕府の通貨政策により流通したお金で、このあたりの上渋垂~高松の街道沿いにある

お地蔵さまや墓地に備えられたお金だったのではないか・・・とのお話でした。

今から200年~300年前に、このあたりに住んでいた人たちに思いを馳せてみてはどうでしょうか。

ディベートをしました(地歴・公民科)

5月30日 3年生の選択科目「偉人研究」でディベートを行いました。

「西郷隆盛と大久保利通 どちらが真のリーダーか」というテーマで行いました。 西郷、大久保、ともにいろいろなエピソードが発表され、それぞれが考えるリーダー像について語り大変盛り上がりました。

「偉人研究」の授業では、歴史上の人物を題材にリーダーシップや危機管理能力などについて学び、自らの今後の生き方を考えることを目標に授業を行っています。

地歴・公民科 『県(あがた)』について学ぼう

5月14日 3年生の選択科目地域研究の授業において地元『県』についての学習を行いました。

地歴・公民科非常勤の齋藤弘先生から『県』の地名の由来、今から2万年前の地形や渡良瀬川の流れについて、

中世の縣(あがた)下野の守の活躍についてなど、お話を伺いました。学校近くのお寺にも中世の石造物が残されてい

るという興味深いお話でした。また、長谷川沼田居という県出身の画家の紹介もありました。

自分たちが生活している地域でもまだまだ知らないことがたくさんあると、気づいた時間になりました。

前期生徒総会

5月12日に前期生徒総会が開かれました。昨年度の会計報告や今年度の予算案、今年度の行事計画についての生徒会より説明がありました。特に今年は学校祭が実施されるため、学校祭実行委員長より、テーマの発表やポスター・テーマソングの募集などの説明がありました。また、各団体からの議事案件についての説明がありました。各団体ともに学校をよりよくしていきたいという積極的な意見が見受けられました。

学校は一人ひとりの生徒から成り立っています。そんな足利南高校を生徒の手でより良いものに変えるためにも、これからも積極的に意見を出していってほしいです。

まずは9月の学校祭を成功させるために生徒全員が一丸となって頑張っていきたいと思います。

公開授業、PTA総会

4月30日(水)、4時間目に公開授業が、つづいて午後にPTA総会が行われました。

1・2学年は各クラスの教室、3学年は選択授業での授業見学が行われ、授業の様子をご覧いただきました。

PTA総会では,一部の資料の訂正がありましたが,議事は予定通り進行しました。

PTA総会の後は,各学年ごとに分かれ学年部会が行われました。学年の概況や行事予定,3学年においては奨学金の説明を実施しました。

今後とも,保護者と教員がともに生徒を支えていけるよう,ご協力をお願いいたします。

身体計測

4月23日(水)、1・2時間目に全校生徒を対象とした身体計測を実施しました。

各クラスの保健委員会の生徒が補助に入り、係の先生方によって「身長」「体重」「視力」「聴力」の測定が行われました。

視力が落ちてしまって驚いていた生徒も少なくなかった様子です。

スマホの見過ぎなどに注意して、健康の維持を目指していきましょう。

新任式、情報モラル・セキュリティ研修

4月9日(水)、今年度足利南高校に着任した先生方の紹介がありました。校長先生の紹介の後、生徒会長より歓迎の言葉が送られました。新しい先生とともに足利南高校の様々な学びを深めていってほしいです。

その後、足利警察署より講師を招き、情報モラル・セキュリティ研修が行われました。SNSの活用や最近話題に上がる闇バイトについての動画を視聴し、講師の先生よりさらに詳しく解説をしてもらいました。情報の拡散性・公開性について触れられ、悪ふざけの動画などを一部の人しか見ていない状態で公開しても、それが流出して不特定多数の目に触れ、炎上することもある、一度流出すると削除することができないことなどSNSの活用の仕方について説明されていました。また、闇バイトについては高収入という言葉から応募し、知らない間に詐欺の片棒を担いでしまい、個人情報を握られていることから逃げることができず追い込まれてしまうことについて説明されていました。そういった場合の対処として警察に相談することの重要性を教えていただきました。

インターネット社会だからこそしっかり身に付けておかなければならないことを教えていただきました。今回の講話で学んだことを胸に刻み、SNSやインターネットとうまく付き合っていってほしいです。

離任式・対面式・始業式

4月8日(火)から新学期が始まりました。まず、今年度異動となった8名の先生方をお迎えし、離任式が行われました。それぞれの先生方から多くのエールをいただきました。このの思いを受け止め、先生方の期待を裏切らないように過ごしていってほしいです。

次に、対面式では新入生と2・3年生が顔を合わせました。生徒会長挨拶のあと、新入生代表挨拶があり、これからどのような高校生活を送っていきたいかの決意を感じられました。

そして、始業式では校長の挨拶の中で、「自分の成長を測るものさしを持つこと」、「行動化すること」、「有効な時間の使い方を考えること」の3つのメッセージが伝えられました。新学期を迎え、新たな気持ちで頑張っていってほしいです。

第50回入学式

4月7日(月)、第50回入学式が挙行されました。担任からの呼名ののち、校長から入学の許可を受け、足利南高校生の仲間入りをしました。新たに148名の新入生を迎え、新入生たちはこれから始まる新たな高校生活に期待と不安を抱えてこの日を迎えたことでしょう。

総合学科の特色を生かし、勉強だけでなく、学校行事や部活動にも取り組み、充実した高校生活を送ってほしいです。そして、3年後足利南高校に入学してよかったと思えるように悔いの残らない学校生活を送ってもらいたいです。

生徒会オリエンテーション

4月4日(金)、生徒会オリエンテーションがありました。生徒会役員の紹介や昨年度の生徒会行事について生徒会長より紹介・説明がありました。その後、各部活動・同好会が作成した部活動紹介動画を視聴しました。各部ともどのような活動を行っているのか、普段の様子を伝える動画を作成しており、新入生たちは興味津々に見入っていました。

ぜひ新入生たちには部活動に加入し、足利南高校をますます盛り上げていってほしいです。

1学年 3学期の振り返り

25期生も無事に1年を終えることができました。3学期の活動の様子を少しではありますが、報告させていただきます。来年度は中核学年になりますので、活躍の場をどんどん広げていってくれることを期待しています。

授業風景

2月中旬頃の授業風景の一部です。ほんの一部ですがご紹介します。

「

3月14日(金)進学説明会

例年よりも遅い時期になりましたが、校外で行われた進学説明会に参加してきました。各ブースを回りながら、希望する進路だけでなく、今まであまり接することがないかいような方面の学校、企業を回った生徒もいたようでした。より多くの選択肢の中から自分の進路を考えるきっかけにしてもらえたのではないかと思っています。

3月21日(金)社会人講話

3学期の締めともなる授業は「産業社会と人間」でした。事前に地域社会について考えるという授業を行っており、この日は代表生徒3名にプレゼンを行ってもらいました。テーマはそれぞれ「勉強の街足利を作る」「未来のリーダーを育てる学びとスポーツの革新」「自転車のヘルメットの着用率を高くするには」というものでした。

そのあと、講師としてお招きしていた足利市の総合政策部 総合政策課から長谷川さん、柏瀬さんのお二人に講評、講話をしていただきました。来年度の総合探究Ⅰの課題研究にもつながるようなヒントをたくさんいただくことができました。

令和6年度修業式

3月24日(月)、令和6年度修業式が行われました。修業式に先立ち、表彰式と壮行会を行いました。

表彰式では大会での上位入賞や1か年皆勤賞、多読賞などの表彰があり、多くの生徒の努力が見て取れました。

次に、フォーク部の壮行会もありました。2年生バンド「プラムベリー」が栃木県の代表として関東大会に出場します。是非よい演奏をしてきてほしいです。

修業式では校長よりこの一年間さまざまな「成長」や今年度の生徒目標である「夢をつかもう」について話されました。

4月から新年度です。生徒一人一人が後悔のない1年を過ごし、1年後さらに「成長」し、それぞれの「夢」をつかんでいることを期待しています。

第47回卒業式

3月3日(月)、第47回卒業式が挙行されました。

昇降口では登校してきた卒業生に対して、生徒会役員に桜のコサージュをつけてもらいました。

式では卒業証書が授与され、47期生(総合学科23期生)146名は無事卒業を迎えることとなりました。

その後、各教室では最後のホームルームが行われ、担任・副担任の先生から最後のメッセージが伝えられました。その後は別れを惜しんで、同級生との時間を過ごしていました。

天気は生憎の雨模様でしたが、生徒たちは雨にも負けない晴れやかな表情で巣立っていきました。47期生(総合学科23期生)の今後の活躍に期待しています。

同窓会入会式

2月28日(金)に、3月3日(月)に卒業を迎える3年生に対し同窓会入会式が行われました。同窓会長賞の表彰式、同窓会長の金井博子様による挨拶と第47期生(総合学科23期生)幹事長の生徒による入会の挨拶がありました。

同窓生も11,632名となりました。今後も同窓生として足利南高校を応援してくれることでしょう。

2年 卒業生講話

2月26日(水)の5,6時間目に2学年を対象とした卒業生講話が実施されました。

進路が決定した今年度の卒業生たちが、入試や就職に関する体験談を直接2年生たちへ語ってくれました。

講師として来てくれた卒業生たちは、受験までのスケジュールやその時々で考えていたこと、「学校を休まない」「評定平均を意識する」「早めに対策を始める」などの後輩へのアドバイスをたくさん話してくれました。

最後に質疑応答にも応じてもらいました。それぞれの進路で特に力を入れるべき科目は何か、実際に面接で聞かれた内容は何かなど、後輩たちからの質問に丁寧に答えてくれました。

2年生たちもメモをとりながら参考になる点をまとめることができ、大いに進路意識の向上につながったと思われます。

講師として話してくれた卒業生の皆さん、ありがとうございました。

租税教室・労働講座・年金セミナー

2月の特別時間割の期間に3年次を対象とした3つの講座が実施されました。

2月3日(月)2限目、青木・近藤会計事務所より講師をお迎えし、租税教室が行われました。税金にはどのような種類のものがあるのかの説明がされました。また、税金が警察・消防・ごみ収集・福祉などの公共サービスや学校・公園・道路などの公共施設に使われていること、給与明細や源泉徴収票について、国全体における財政の現状についての講話をしていただきました。

様々な場面で、税金は私たちの生活を支えています。その税金がどんなことに使われているのかを考えて生活していってほしいです。

2月4日(火)1限目、株式会社TMC経営支援センターより講師を迎え、労働講座が実施されました。

労働基準法など働く人を守る法律について、会社と労働者の間で結ぶ労働契約や就業規則の話、最低賃金に関する話、休日や休憩に関する話など、働く上で知っておかなければいけないことを説明していただきました。

講座の最後に「仕事を楽しくすること」が「人生をよりよくすること」につながるとまとめており、今回の講座はこれから就職する生徒だけでなく、進学する生徒にとっても実りあるものだったと思います。働きやすい社会にするためには、労働する側も正しい知識をもつ必要があるということが分かりました。

2月4(火)2限目、2月5日(月)、日本年金機構栃木年金事務所より講師をお迎えし、年金セミナーが行われました。

公的年金制度とは何かについて、なぜ加入する必要があるのかについて、国民年金保険料の納付方法、国民年金の免除・猶予制度などについての講話をしていただきました。

年金は20歳になったら加入し、保険料が納める義務があり、納付が困難な場合は免除や猶予制度を利用することができます。また、年金というと、65歳になってから受け取る老齢年金のイメージが強いが、障害が残った時に受け取る障害年金や働き手が亡くなった時に受け取る遺族年金などがあります。

公的年金は「世代と世代の支え合い」によって成り立っています。その意義をしっかり理解し、ただ納付するのではなく、なぜ払うのかを意識して生きていってほしいです。

いずれも講座もこの後社会に出ていく生徒たちにとって、実りあるものになったことと思います。今回の講座で得たことをこれからの人生に生かしていってほしいです。

こばと幼稚園との交流会

1月29日(水)、生徒会のメンバーで足利こばと幼稚園を訪問しました。天気にも恵まれ、生徒会で考えた、新聞じゃんけんやバナナ鬼、宝さがしなどの活動を通して園児たちと交流することができました。今年は、昼食も一緒に取らせていただくことができ、「最近、幼稚園で流行っていること」や「高校ってどんなところか」などの話題が聞こえてきて、楽しいお昼の時間になったみたいです。

生徒のなかには保育関係の進路を目指す者もおり、学びの多い機会となりました。

2年就職者ガイダンス

1月28日(火)、2学年の就職希望者を対象に就職者ガイダンスを実施しました。

対象生徒たちにとって、外部講師の先生方から就職に向けてのさまざまなレッスンを聴くことができる機会です。まず、現在における高校生をとりまく就職の環境やスケジュールの説明をしていただきました。つづいて、マナーや求人や就職活動に関する知識をグループワークを交えて教えていただきました。最後には、面接にむけての準備や心構え、そして模擬面接を実施していただきました。

売り手市場の現代において、いかに早く動き出すかということの重要さが生徒たちにも伝わっていたようでした。この貴重な体験を生かして、進路の実現に励んでいってもらいたいと思います。

第23回総合学科発表会

1月25日午前に第一体育館にて、第23回総合学科発表会が実施されました。「産業社会と人間」「総合探究Ⅰ」「総合探究Ⅱ」の学習の成果発表が代表者によって行われました。

まず、1年生による「ライフプラン発表」では2名の代表者が、それぞれ自分がどんなことに興味があり、それを生かしてどんな進路を進みたいかについて発表がありました。

次に、2年生による「ミニ課題研究発表」では2名の代表者が『手話において大切なこと』、『写真に線を描き起こすとどんな問題が生じるのか』というテーマで各々が調べた研究について発表がありました。

そして、3年生による「課題研究発表」では9名の代表者が3年間の集大成として1年間の研究成果について発表がありました。いずれのテーマも各々自らのテーマに対してしっかりとした考察をしており、素晴らしい発表でした。以下が9名の代表者のテーマです。

◎人文社会系列

『過去の偉人から”成功者”の特徴を学ぶ』

『「推し活」は社会にどのような影響を与えているのか』

◎自然科学系列

『DNA抽出における農業などの影響について』

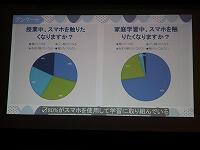

『スマホが与える集中力への影響』

◎情報メディア系列

『AIと人間の絵のちがい』

◎芸術・スポーツ系列

『魅力を伝えるお菓子パッケージ』

『かっこよくダンスを踊るには』

◎生活デザイン系列

『3歳~5歳の子どもと手作り仕掛け絵本』

『アレルギーの人も食べられるスポンジケーキを作ろう』

第二体育館ではそれぞれの研究の成果や美術・家庭科の作品の他、今年度は健康スポーツや地域研究・ビジュアルデザイン・情報のコラボ企画が展示されました。また、同日午後には講座発表会が行われました。今年度も事前に撮影した動画の視聴という形で実施されました。音楽Ⅱによる「ミュージックベル合奏」、声楽Ⅱによる「合唱」、器楽Ⅰ・Ⅱによる「バイオリン合奏」、生活と福祉による「車いす介助」、情報デザインによる「総合学科発表会ポスターができるまで」、体育による「ダンス」、スポーツによる「器械体操(マット・跳び箱)」、健康スポーツによる「ユニバーサルスポーツをつくろう」、地域研究・ビジュアルデザイン・情報デザイン・情報Ⅰによる「地域PR大作戦」の発表を視聴しました。

午前の総合学科発表会、午後の講座発表会、第二体育館での研究成果展示・作品展示を通して、総合学科らしい生徒たちの1年間の学習の成果を感じることができた1日でした。

テーブルマナー講習会

レストラン・ラ・ベルビューにて、「マナー研究」選択者を対象に、テーブルマナー講習会が実施されました。講習会では、テーブルマナーの説明を受けながら、その実践としてフルコースのメニューをいただきました。マナーは時代とともに変わるという話が印象的でした。

1学年 2学期の振り返り

1年生の2学期を「産業社会と人間」の授業を中心に振り返ってみました。

まず最初に夏休みのオープンキャンパスの振り返りとグループでの成果発表です。

そして本格的に始まる時間割作成のための全体説明の後、自分の進路に必要な科目をシラバスやタブレットを用いて調べました。

時間割作成は制約もあり思うように組むことができないこともありましたが、先生方にアドバイスしてもらいながら組み上げることができました。

時間割作成が終わると今度はライフプランの作成です。過去を振り返ったり、未来を思い描いたりしながらまとめていきました。

ライフプランはクラス全員の発表をした後、各クラスから代表を2名選び学年全体会を行いました。

その中から選ばれた学年代表2名が1月25日(土)に行われる総合学科発表会で発表を行います。

その他の行事を2つご紹介します。

11月25日に行われた性教育講話です。

情報が簡単に得られる社会だからこそ、いかに正しい情報を得ればいいのか。性に関わるテーマはとても繊細です。だからこそ正しい知識が必要です。今回は足利大学の看護学科 准教授 富山美佳子先生をお招きし、講演をしていただきました。

スポーツデイ(2024.12.18)

1年生は初めてのスポーツデイでした。女子はバレーボール、男子はサッカーを行いました。

マラソン大会では大躍進した1年生でしたが、スポーツデイでは3年生の団結力の強さ、統率力には力及ばずといったところ感じでした。3年生になるころにはきっと個の強さと団体の強さを併せ持った学年になってくれることでしょう。

2学期終業式

12月20日(金)、2学期終業式が執り行われました。式に先立ち、賞状伝達式が行われました。多くの生徒が賞をいただき、2学期もさまざまな部活動・行事等で足南生が活躍していたことを物語っています。

続いて、終業式では校長挨拶では校長先生自身も一緒に走ったマラソン大会を始め、2学期に行われた学校行事について語られました。

長い2学期も終え、明日からは冬休みとなります。世間ではインフルエンザが流行していますが、体調管理をしっかりして、冬休みを過ごしてほしいです。3学期、元気な姿で登校してくることを心待ちにしています。

スポーツデイ

12月18日(水)、晴れ空の下、スポーツデイが行われました。今年度の競技も男子はサッカー、女子はバレーボールを実施しました。男女ともに白熱した試合を繰り広げ、大盛り上がりでした。3年生にとっては最後のスポーツデイとなるので、その分意気込みが強く、上位は3学年が占めていました。1・2年も3年生に負けじとくらいついている姿も見受けられました。

〈結果〉

| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |

| サッカー(男子) | 3年4組 |

3年2組 |

3年3組 |

| バレーボール(女子) | 3年2組 | 3年4組 | 3年1組 |

| 総合成績 | 3年2組 | 3年4組 | 3年3組 |

地域研究 ウガンダとのオンライン交流会

12月16日 アフリカのウガンダにある「あしながウガンダ」に通う高校生と、本校地域研究履修者とのオンライン交流会が行われました。交流会のはじめウガンダにはない「じゃんけん」のやり方を伝え、オンライン上でじゃんけん大会を行いました。すっかり盛り上がりお互い打ち解けることができました。

その後、お互いの学校や街の紹介、好きなこと、食べ物の紹介、将来の夢などを写真などを見せ合いながら語り合いました。最後は本校フォーク部の生演奏で『ジングルベル』を一緒に歌い、名残惜しさを感じながら閉会となりました。

生徒たちはアフリカと繋がれた興奮と、そしてウガンダと日本離れていても高校生同士そんなにかわらないな・・・という大切な気づきを得られたようでした。貴重な時間になりました。

国際理解教育LHR

12月16日(月)6限目に、国際理解教育LHRが行われました。今年度は本校地歴公民科の後藤先生が講師として講演されました。後藤先生は7月にJICA教師海外研修でウガンダを訪問しました。その研修を通して後藤先生が感じたことを話していただきました。

「Polan Polan(ポランポラン)」というウガンダの言葉を紹介されました。「ゆっくり行こう!」という意味だそうで、「ウガンダと日本の共通点と相違点に気づき、【今いる場所で精一杯生きること】について考える」をテーマに講演されました。

まずウガンダの教育システムやウガンダの主食、ウガンダの街の様子など、ウガンダがどのような国なのか紹介されました。

その後ウガンダの写真と足利の写真を複数提示し、「そのときあなたがいたら、どう思うか」を数名の生徒に回答してもらいました。それらの回答から分かったこととして、「楽しいと思うことはウガンダも日本も同じ」「不便な面や不満もある」「国が違っても笑顔が素敵」などの共通点・相違点が挙げられました。

最後に自分の身の回りに興味を持ち、共通点・相違点を探すことが国際理解につながる。ウガンダは遠い国なのか、日本と違いすぎるのか、理解するのは難しいのか、それらの答えは人それぞれですが、「同じ空の下で生きている」ことには変わらないとまとめられていました。

自分が今いる場所、与えられた環境で精一杯生きていくことが大切だと考える貴重な時間となりました。

偉人研究 JICA出前講座

12月16日(月)3年生選択授業の「偉人研究」において、海外で活躍する日本人というテーマのもと、発展途上国の支援などでご活躍されている4名の講師をお招きして座談会を行いました。これは、JICA筑波の出前講座を活用させていただいたもので、当日はJICA筑波の職員の方や、海外協力隊でご活躍された方から、現地での貴重な経験を伺うことができした。また講師の方々から、「自分のやりたいことをやるべき」「行動力が大切」というお話をいただきました。卒業を前にした3年生にとっては、これからの自分の生き方を考える貴重な時間になりました。

日本史探究 校外学習

12月11日(水)、日本史探究選択者が、校外学習で鑁阿寺と史跡足利学校へ見学に行きました。

文星芸術大学教授の大澤慶子先生に講師として来て頂き、鑁阿寺・足利学校の歴史や建築様式などについて解説を頂きました。

生徒たちは、実際に貴重な史料や寺院建築を間近に見学して、講師の大澤先生に積極的に質問している姿も見られました。

普段の日本史探究の授業で学んだ内容を、より身近に感じることができたと思います。

ラッピング講習会

マナー基礎、マナー研究(3年生)の授業で、講師の先生を招いてラッピング講習会が開かれました。サンタの描かれたギフトボックスにお菓子をつめて、クリスマスにふさわしい赤や緑のリボンを結びました。簡単そうに見えて、美しく仕上げるのにはいくつかのポイントがあり、先生のアドバイスで劇的に素敵なラッピングになりました。

3年次 スーツ着こなしセミナー

12月3日(月)、株式会社コナカ 足利福井店の菅野様を講師に迎え、3学年を対象にスーツ着こなしセミナーが行われました。

社会人としてのスーツの選び方、ネクタイの結び方などを講演していただきました。代表生徒4名をモデルに実際にスーツの着こなし方を教えていただきました。

卒業をするとさまざまな場面でスーツを着ることになっていきます。今回のスーツ着こなしセミナーを通して、社会人としてのマナーや礼儀を考えるきっかけとなったと思います。