文字

背景

行間

校長室便り

【中学】生徒朝会

1月18日(水)朝8時15分から、生徒朝会が行われました。今日は各種委員会や生徒会からのお知らせがありました。

福祉委員会からのお知らせ

美化委員会からのお知らせ

生徒会からのお知らせ

*生徒朝会は、生徒たちで運営されています。

【高2】中國新聞(広島県)に掲載!

1月9日(成人の日)の中國新聞に、高校2年2組の青木藍花さんの取組を紹介する記事が掲載されました。

中國新聞の掲載紙がたくさん送られてきました。

中國新聞は、広島県を中心に購読されている地元紙です。栃木県の下野新聞と比べると、約2倍の発行部数があり、多くの広島県民が購読している新聞です。中國新聞には「ヒロシマ平和メディアセンター」があり、平和に関する記事の活用などにも力を入れています。

青木さんは、中國新聞で紹介された記事を佐野高校の渡り廊下に掲示し、平和に関するメッセージを発信しています。そのことを紹介する記事が、1月9日付けの成人の日特集で、紹介されました。

(中國新聞のHPより)

*栃木県の一高校生の活動が、遠く離れた広島県でも注目されています。

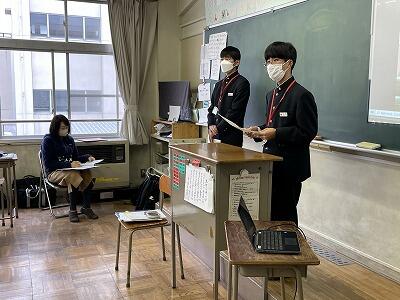

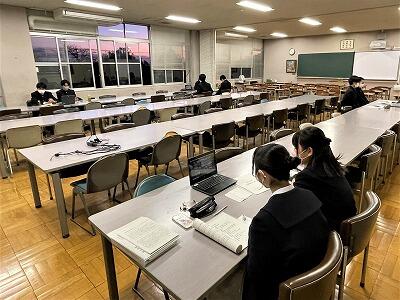

【中高】高3生から中学生へのアドバイス

1月17日(火)5~7限、旭城ホールで、進路が決定した高校3年生による、中学生へのアドバイスが行われました。中高一貫教育のメリットの一つとして、中学生が高校生の姿を見ながら学校生活を送れることがあります。今回は、高3生がどんな中学校生活を送ってきたか、中学生の体験が高校生活にどう繋がっているか、どのように勉強してきたのか、部活動との両立はできるのか、どうやって夢を見つけ、実現しようとしているのかなど、中学生と年齢が近い高校生の先輩からの話はとても魅力的でした。

中学生は、気になったお話をメモしながら真剣に聞いていました。

今回は、5限目は中2、6限目は中1、7限目は中3、というように学年ごとに行われました。

6限目と7限目の様子を見学しました。

<6限目(中1)>

藤原遼大さん

山口幸彩さん

中島裕太さん

片柳賀那さん

4人の高校生のお話を聞いた後、活発な質疑応答が行われました。なお、上記の4名は5限目の中2生に対しても、お話してくれました。

中学1年生の代表から、一人一人に感謝の気持ちが伝えられました。

<7限目(中3)>高3生の講師が入れ替わりました。

篠原彩絢さん

土屋吏輝さん

岩崎虹冴さん

尾花彩華さん

4人のわかりやすく楽しいお話の後、活発な質疑応答がありました。

発表してくれた高3生、お話を聞いた中学生それぞれにとって、素晴らしく有意義な時間だったと思います。

高3生の8名の皆さん、とてもためになるお話をありがとうございました。

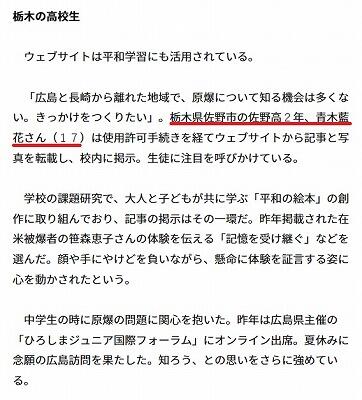

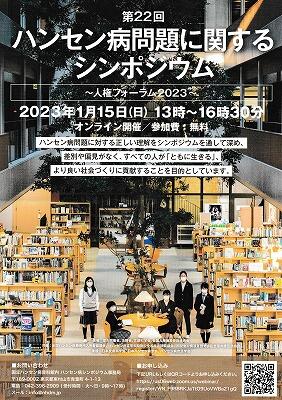

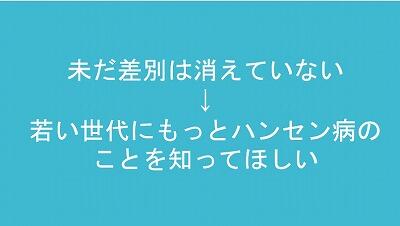

【高2】ハンセン病シンポジウム(人権フォーラム2023)で発表!

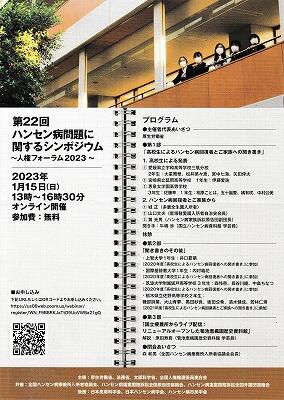

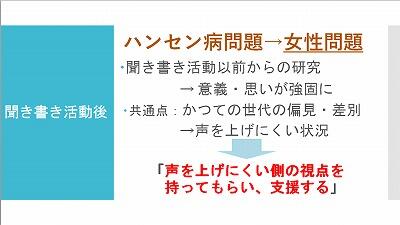

1月15日(日)13時~16時30分、「第22回ハンセン病問題に関するシンポジウム~人権フォーラム2023~」がオンラインで開催され、本校2年生6名が参加しました。

報告に来てくれた、坂田公希、清水健成、若林仁瑛、磯部詩葉、黒田紗良、(大山育夢)の5(6)名。

本シンポジウムは、厚生労働省、法務省、文部科学省、全国人権擁護委員連合会が主催する、人権に関する国の最高レベルのイベントです。彼らは、2年連続で主催者から依頼されて発表をしています。これは、とても凄いことだと思います。彼らが、どんな発表をしたのか、紹介したいと思います。

↓ プログラムを拡大したもの

本校生6名は、1年ほど前の第21回シンポジウムで、ハンセン病家族訴訟原告団副団長の黄光男さんへの「聞き書き」を行い、発表をしました。

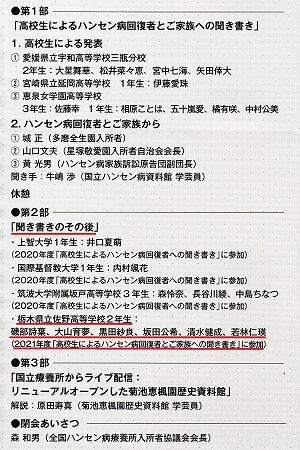

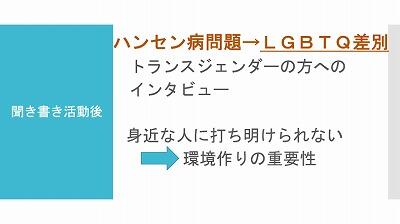

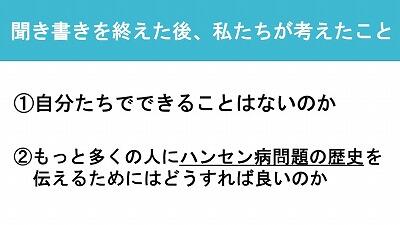

今回は、「聞き書き」から何を学び、どう行動したかを「聞き書きのその後」と題して発表しました。

さて、彼らがどんな内容を発表し、そこからどんなことを学んだかについて紹介します。

磯部さんと黒田さんは、それぞれの課題研究にシンポジウムから学んだことを活かしました。

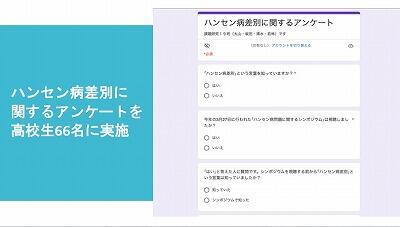

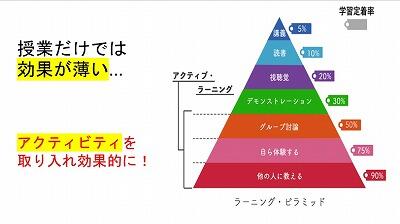

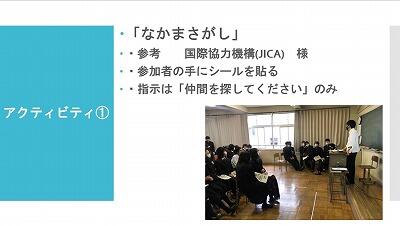

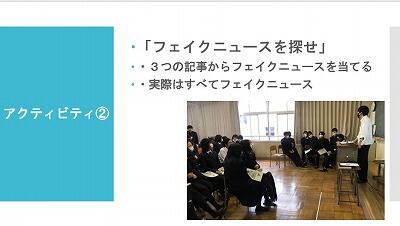

大山さん、坂田さん、清水さん、若林さんは、高校生に差別について考えさせるアクティビティを開発・実践した「模擬授業」について報告しました。以下は、当日のパワーポイントの画面の一部です。

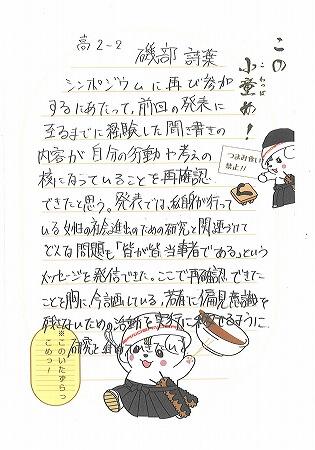

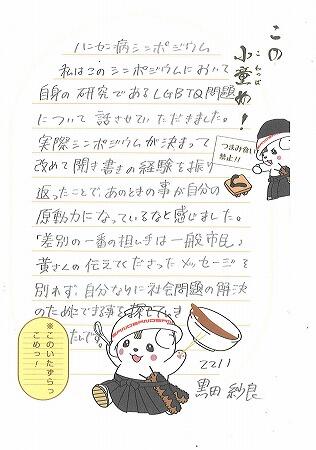

*以下は、シンポジウムに参加した感想です。

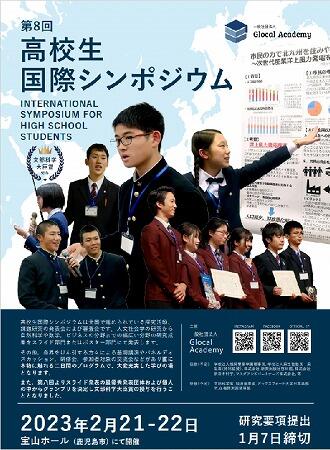

*実際に発表している様子を見ることはできませんでしたが、6名の感想を読むと、まさに得難い経験だったことが伝わってきました。さて、最後になりましたが、彼らの研究を「第8回全国高校生国際シンポジウム」に応募したところ、書類審査を通過し、全国大会でポスター発表することが決定しました。おめでとうございます。頑張ってきてください。

【高校】女子テニス「南部支部大会」団体戦ベスト4、ダブルス優勝!

1月16日(月)昼休み、女子テニス部総勢9名(全員高1)が、「南部支部大会」(1月7日・14日)の報告に来てくれました。団体戦では、参加16校中、目標のベスト4を果たしました。また、個人戦のダブルスでは、角田優衣・角田優妃ペア(ツノツノペアと呼ばれているそうです)が見事、優勝しました。おめでとうございます。

ダブルスで優勝したツノツノペア(前列中央)を取り囲む総勢9名の部員。チームワークは抜群です!

団体戦では、シード校に指定されていたので、2回戦から参戦し、栃木翔南高を3-0で破り、ベスト4を決めました。3回戦では栃木商業高相手に、惜しくも敗退しましたが、目標としていたベスト4を獲得しました。皆さん、よく頑張りました。えらいです。

個人戦のダブルスでは、ツノツノペアが、絶対勝つという気迫と、ペアの強みを活かした作戦で対戦相手を圧倒し、4連勝して優勝しました。部員の話によると、二人はとにかく気合が入っていて、へたに近寄れないほどめらめらと燃えていたそうです。また、以心伝心のボレーで勝負するというツインズパワー炸裂の作戦が見事に功を奏し、優勝した時は、周りで観ていた多くの他校生からも「おお!」という声が上がったそうです。想像するだけでも凄そうですね。さすがです。

次の公式戦は、来年度になりますが、ますます技に磨きをかけ、佐高女子テニス部の黄金時代を築いてください。

部員9名には、それぞれ大会でのコメントを書いてもらいましたので、紹介します。

身近な風景 ~3週間ぶりの降雨

1月15日(日)、今日は今年初の降雨がありました。12月24日に1mmの降雨があったのが最後ですので、約3週間ぶりです。雨が降るのを待っている両生類にとっては、待ちに待った雨です。トウキョウサンショウウオの産卵地では、動きが活発になってきました。動物たちにとっても、春はすぐそこです。

実は、今シーズンは12月13日頃に、最初の産卵(1対)がありました。これは過去30数年観察している中で最も早い記録です。数日前にも1対の産卵がありましたので、この雨でまた動きが出てくる可能性があります。

下が12月13日頃産卵した卵嚢、上が、数日前(おそらく2日前に産卵)した卵嚢です。

【高校】サッカー部「県新人大会」1回戦突破!

1月14日(土)午後、赤見の運動公園にある「第1多目的球技場」(コンチネンタルホームフィールド)で、サッカー部の県新人大会(1回戦)が行われました。本校チームは上三川高校と対戦し、5-0で勝ちました。おめでとうございます。顧問の先生から、報告と写真が送られてきましたので紹介します。

出場した選手たちです(人工芝の緑に、真紅のユニホームが映えています)

上三川高校とは、秋の選手権大会でも対戦し、3-0で勝っているそうです。

次の試合は、来週の土曜日(21日)にシード校の「足利大学附属高校」と対戦する予定です。

頑張ってください。応援しています。

【高2】新春座談会「佐野市の未来を語る」

令和5年1月1日から8日にかけて、佐野ケーブルテレビの「佐野ちゃんねる」で、新春特番 令和5年 新春座談会「佐野市の未来を語る」(30分間)が放送されました。本校2年2組の青木藍花さんが、若者代表として、座談会に参加しました。高校生が新春座談会に参加するのは、佐野市長たっての希望だそうです。

青木さんは、佐野市から依頼された「佐野サービスエリア」のハイウェイスタンプのデザインに関わったメンバーの一人で、佐野市在住であることから、選ばれました。

対談は、佐野市長や佐野商工会議所会頭からの質問に若者二人が答えたり、逆に市長に質問したり、という形で進められました。

まず、「若者がすみやすいまちとは」というテーマについて、市長及び会頭から質問がありました。

青木さんからは、若者がさらに住みやすくするためには、「学び」と「遊び」が充実することが大切で、放課後にも学校外で学べる環境があったり、佐野駅周辺での、カフェや雑貨店など、遊べる環境があると、若者にとって住みやすくなるのではないか、また、大学や大企業などの誘致も若者にとって魅力である、という話がありました。

続いて、青木さんから佐野市長に、青木さんの地元にある「国際クリケット場」を今後どのように活用していくのか、という質問がありました。青木さん自身も小学校でクリケットを教わったことがあるそうです。

佐野市長からは、クリケットは、世界でサッカーに次ぐ競技人口を持つことから、スポーツの面での交流だけでなく、経済的な交流につなげていきたい、という考えが示されました。

その後、いくつかのテーマでやりとりがありましたが、最後に、青木さんから、この会のように、自分の考えを聞いていただけることはたいへんありがたいことだと改めて感じました、このような「若者から意見を聞く」機会を今後もつくっていただけないか、という要望がありました。

佐野市長からは、様々な機会を通して若者の意見を聞き、市政に活かしたい、というご回答をいただきました。

*青木さんの堂々とした発言ややりとり、本当に素晴らしかったです。お見事でした。

佐野市長さんも収録終了後、とても楽しかった、とおっしゃっていたそうです。また、佐野市長さんへの要望の中で、若者の意見を聞く機会を、という話がでていましたが、実は、私も佐野市の担当者に、生徒の課題研究の代表班の発表を市役所内で直接、市長さんに聞いていただけないかと、お願いしていたので、図らずも、青木さんと同じ考えだったことがわかり、嬉しく思いました。是非、実現できるよう、調整したいと思っています。

身近な風景 ~校庭の「枝垂れ梅」開花宣言

1月12日(木)校庭(正門を入ってすぐ)の「枝垂れ梅」が開花した、という報告が中條先生からありました。気が付かないうちに、季節は春に向かっています。

写真は、主幹教諭の中條先生の撮影です。

身近な風景 ~3F化学室東「実験台リニューアル」

1月12日(木)管理棟3Fにある「化学室東」の実験台の天板をリニューアルしました。天板の表面がだいぶ傷んでおり、長年の懸案でしたが、ようやく綺麗になりました。明日から、お披露目だそうです。

写真は、実習教諭の田所先生の撮影です。

【中高】3学期始業式「リアル式辞」

1月6日(金)の始業式でオンラインで話した式辞を公開します。単なる「ウサギ年だから飛躍の年にしよう」というような形式的なお話だったら、今の中高生の心には響かないと思いました。そこで、ウサギというキーワードから、どれだけ掘り下げられるかチャレンジしてみました。年明けから全力投球した「リアル式辞」です。

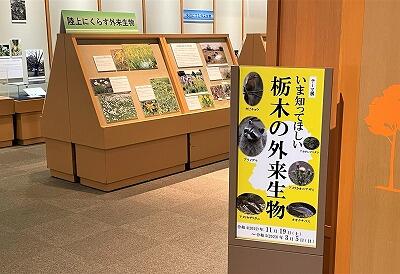

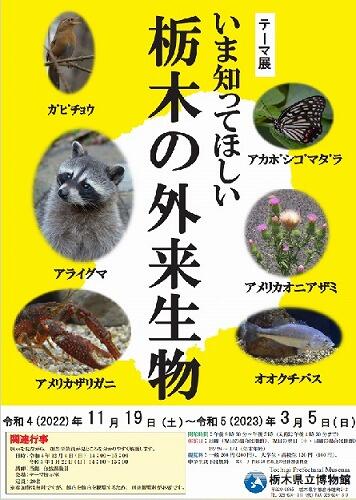

身近な風景 ~いま知ってほしい「栃木の外来生物」

1月5日(木)、栃木県立博物館のテーマ展「いま知ってほしい 栃木の外来生物」を見学しました。

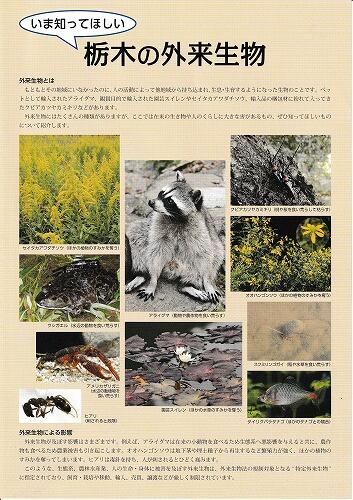

外来生物とは

「もともとその地域にはいなかったのに、人の活動によって他地域から持ち込まれ、生息・生育するようになった生物のことです。ペットとして輸入されたアライグマ、鑑賞目的で輸入された園芸スイレンやセイタカアワダチソウ、輸入品の梱包材に紛れて入ってきたクビアカツヤカミキリなどがあります。外来生物にはたくさんの種類がありますが、ここでは在来の生き物や人のくらしに大きな害があるもの、ぜひ知ってほしいものについて紹介します。」(パンフレットより抜粋)

(テーマ展で配布されるパンフレットです。見開き4ページで、主な外来生物の写真などが満載です。)

外来生物は、生活する場所ごとに紹介されています。

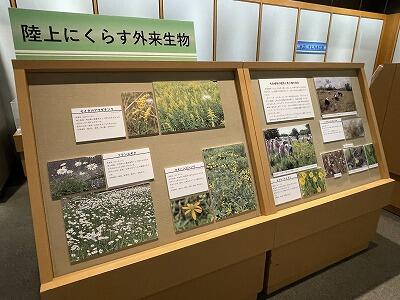

<陸上にくらす外来生物>

ハクビシンとアライグマ

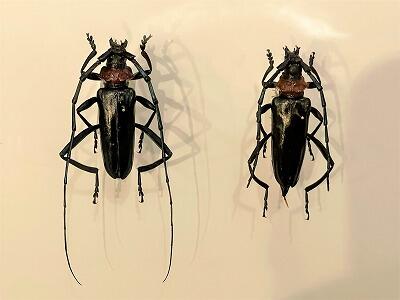

今話題の「クビアカツヤカミキリ」です。佐高のサクラも被害を受けています。

<水辺にすむ外来生物>

カミツキガメです。その巨大さにびっくりです。標本も非常にリアルです。

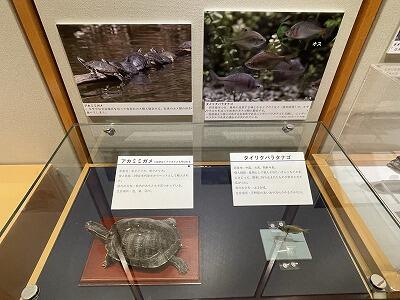

お馴染みの「ミシシッピアカミミガメ」と「タイリクバラタナゴ」です。

魚類です、オオクチバス、ブルーギル、カムルチー、コイ。

コイが外来種ということを知らない人は多いのではないでしょうか。

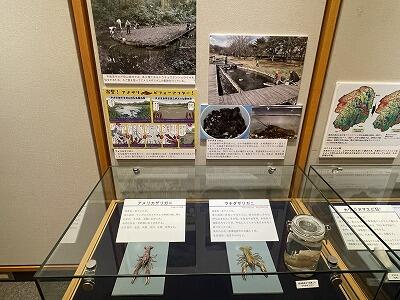

アメリカザリガニ、ウチダザリガニです。実際にどんな被害があるのかや、駆除する人たちの姿も紹介されています。

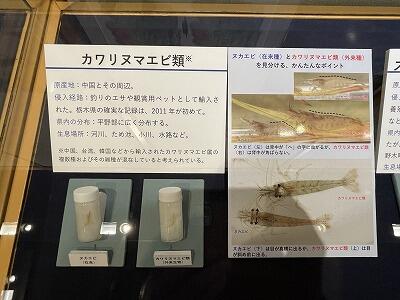

甲殻類のヌマエビ類です。在来のヌマエビとの見分け方が紹介されています。

もちろん、植物の外来生物も紹介されています。理科の実験でもよく出てくる「カナダモ」も外来生物です。確かに「カナダ」という国名が入っていれば、在来種ではないことは明白ですね。

外来生物については、話に聞くことはあっても、なかなか実物は見たことがない、という人も多いと思います。

「身の回りのどんな場所でどんな外来生物がすんでいるのか」を知るためのいい機会だと思います。

このテーマ展は3月5日まで開かれています。ぜひ、行ってみてください。

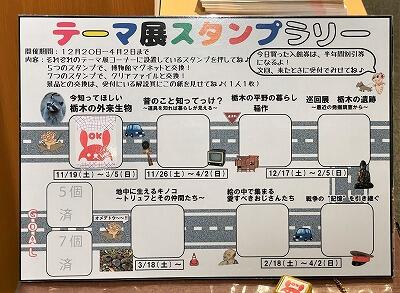

ちなみに、年間でいろいろなテーマ展(年7回)が開催される予定です。スタンプラリーもやってますので、年間5回または7回参加して、すてきなグッズをゲットするのも楽しそうです。

身近な風景 ~富士山

1月5日(木)10時、特別教室棟の3階の窓から見た「富士山」です。空気が澄んでおり、くっきりと見ることができました。

撮影は、主幹教諭の中條先生です。

【中高】2023年初練習(中高テニス部)

1月5日(木)午前中、テニスコートでは、中学女子テニス部、高校男子テニス部、高校女子テニス部がそれぞれ練習をしていました。

<中学女子テニス部>

気持ちの良い青空の下、朝8時30分から11時30分までの3時間、今年の初練習を行いました。

先生方から、それぞれ年初めの挨拶がありました。隣で練習している高校生の姿を目標に頑張ろう、というお話がありました。

全員のはじけるような笑顔が素敵です。

部長の高瀬日菜乃さん(中2-2)に「新年の抱負」を語ってもらいました。

「頑張ります。1年生と2年生合わせて、総数28名ですが、これから新1年生が入ってきて、ますます盛り上げていきたいです。厳しい中にもやさしさがある部活動にしていきたいと思っています。」

<高校男子テニス部>

高校男子テニス部は、昨日から練習をしていました。

高校1年の副部長の吉田樹生君(高1-1)に「新年の抱負」を語ってもらいました。

「私たちテニス部は、日々、楽しくみんな仲良く練習をしています。1月7日に大会がありますが、いままであまり勝ててないので、まずは1勝できるよう、明日も練習、頑張ろうと思います。」

<高校女子テニス部>

今のメンバーは、全員中学からテニスを続けています。それだけに、中学生にとっても「良きお手本」になっています。

部長の角田優妃さん(高1-3)から、「新年の抱負」を語ってもらいました。

「1年生だけでやってきて、早期入部の子が3学期から入ってきます。その子たちと一緒に切磋琢磨していきたいです。前回は県でベスト8まで行ったので、ベスト4に行けるように頑張りたいです。12月には足利高校(県で準優勝校)と戦って勝てたので、そのままの勢いで、7日からの大会で結果を出していきたいです。第1と第2に分かれて出場しますが、それぞれで全力を尽くします。」

第1の4名です。前回の大会で勝ち点がある選手ということのようです。気合が入っていました。

第2の選手ももちろん頑張ってください。応援しています。

【中高】2023年 初練習

1月4日(水)、校庭ではいくつかの部活動が、今年初めての練習に取り組んでいました。高校のラグビーフットボール部、中学の野球部、中学の陸上競技部の初練習の様子を紹介します。

<高校のラグビーフットボール部>

この1年間、ケガがなく安全にラグビーを楽しめるように、という願いを込めて「初練習」を開始しました。

部長の寺内さんによる「新年の抱負」です。

「この1年間、部員を増やし、楽しくラグビーをできるように、チームを引っ張っていきます。また、個人的には、最後の年なので最大限の準備をしてラグビーに取り組んでいきたいです。大学に入ってもラグビーは続けていくつもりです。」

<中学の野球部>

部長の森田君による「新年の抱負」です。

「今年は部員を集めて単独チームをして、公式戦での1勝を目指します。」

<中学の陸上競技部>

今日の初練習は、全員で唐澤山神社を目指して走りました。それぞれ思い思いに初詣を行っていました。

約2時間で戻ってきました。

部長の橋本君による「新年の抱負」です。

「全員が去年の自分を超えられるよう、全員が協力して自己ベストを出せるよう頑張りたいです。」

*今日は快晴でしたが、風が強い中での初練習でした。初心を胸に、この1年間、頑張ってください。応援しています。

身近な風景 ~恒例「VR初詣」

2023年1月1日、明けましておめでとうございます。栃木市岩舟町にある神社に初詣に行きました。この神社は科学部サンショウウオ班の守護神のような存在ですので、毎年、初詣は欠かせません。

1月1日の16時頃です。あまり人出はありません。コロナの影響でここ数年、参拝客は減っているようです。

1月2日の17時過ぎに、再び訪れました。かなり暗くなっています。この神社は参道沿いに灯りが灯されるので、夜の方が幻想的で綺麗です。辺りにはもう誰もいません。

それでは、正月恒例の「VR初詣」をお楽しみください。

鳥居の間から、坂道の参道が照らし出されています。

鳥居をくぐると、石畳と階段が続いています。

まず最初の階段を登り、石畳を歩きます。さらにその先にある階段も上りました。

参道が一直線に見渡せます。

真っすぐ歩いていくと、「茅の輪」が見えてきました。

ここで、「茅の輪くぐり」を行います。これには作法があるらしいです。まず、輪の前で止まって一礼します。そして、輪をくぐり、左側に回って戻ってきます。再び、輪をくぐり、今度は右側に戻ってきます。最後に、もう一度輪をくぐって前進、だそうです。8の字を描くように回ります。ただし、これは後から調べて分かったことですので、実際は、そのまま、輪をくぐりました。

輪をくぐると、最後の階段が長く伸びています。

だんだんと近づいてきました。

神社の本殿が見えてきました。この本殿は室町時代の後期に建立されており、国の重要文化財に指定されている由緒ある建物です。

そのまま真っすぐ歩いていきます。

ここで、お参りします。

後は、今来た道を戻っていきます。下の鳥居までの参道が見渡せます。

VR(Virtual Reality)で、初詣の雰囲気を感じていただけたでしょうか。とりわけ夜の神社は神秘的です。

今年もよろしくお願いいたします。

【中高】校長室通信2022(総括)

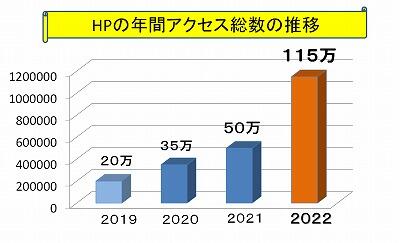

2022年も本校のHP及び「校長室通信」を読んでいただきありがとうございました。お陰様で、2022年の本校HPのアクセス数は12月30日までで、115万7700アクセスを記録しました。

2021年の50万アクセスの2倍以上となりました。

校長室通信に限定すると、1年間で513件の記事を投稿しました。その内容については、以下の表の通りです。(なお、重複する内容についてはそれぞれにカウントしています)。

中高各学年とも、授業の紹介をベースに、活躍した生徒についてはインタビュー形式で紹介しています。中学は学年が進むにつれて、そうした生徒がどんどん増えてきました。高校についても同様です。高3は部活動などで多く紹介しています。また、今年は国体がありましたので、それに関連する記事を多く掲載しました。全体として、ほぼほぼ中高各学年、各活動バランスよく紹介できたと思っています。

この1年間大変お世話になりました。お声がけくださった方には感謝申し上げます。また、来年もよろしくお願いいたします。

それでは、よいお年を!

【中高】全国大会入賞の横断幕

12月28日(水)、今年最後になってしまいましたが、校庭東側の道路沿いに、全国大会で入賞以上の生徒を称える横断幕の追加分2枚が加わりました。全部で7枚になりました。こんなに多いことはめったにありません。壮観です。これも生徒の皆さんの努力の賜物です。道路を通る際に是非ご覧になってください。

新しく追加されたのは、左端の2枚です。

令和4年度 第77回国民体育大会 とちぎ国体 ボート競技

少年女子 舵手付きクォドルプル 第7位入賞

藤倉望妃・堀越紅羽・藤倉麻妃

第12回全国中学校英語ディベート大会 4位入賞

浅田優・相澤勇太・黒澤さくら・井本宙汰・朴正勲・村田桜彩・山口紗季

改めて、おめでとうございます。

身近な風景 ~校庭の冬の花

12月28日(水)今日は御用納めです。明日から年末年始のお休みとなります。さすがに人の姿はまばらですが、校庭の冬の花の代表である「サザンカ」が盛りを迎えていました。

もう一つ、目立たないですが、中庭にひっそりと、ヤツデの花も咲いています。11月頃から咲き始めていました。

白い線香花火みたいで、かわいいです。

【中学】「2022年 模擬国連 冬会議」初参加!

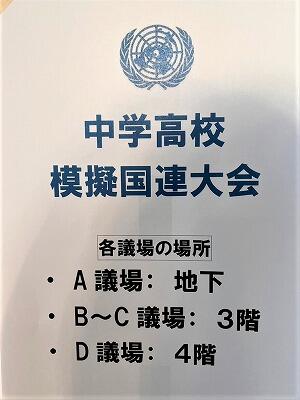

12月26日(月)・27日(火)の2日間、東京都千代田区にある「大妻女子大学」を会場として、「2022年 模擬国連 冬会議」が開催されました。全国の「模擬国連」常連校が、北は北海道、南は岐阜から、34校が集まりました。佐高附属中は、今年から中3のCTPで「模擬国連」を取り入れています。本大会への参加希望者を募ったところ、26名(中3:23名、中2:2名、高2:1名)が名乗りを上げ、初参加しました。

27日の大会2日目終了後の写真です。担当した国のプレートを持っています。

今回は、A議場とB議場が高校生を中心とした「一般議場」、C議場とD議場は中学生を中心とした「日本語議場」が開催されました。本校生はC議場とD議場に参加しました。

C議場、D議場それぞれ、これだけの人数が参加しました。ちなみに、全参加校のなかで公立校は本校だけで、他は、私立の名だたる中高一貫校の揃い踏みでした。本校生のチャレンジ精神が本物であることを感じました。

今回の模擬国連は、全ての議場で「食料安全保障」について合意を目指しました。

SDGsの二つ目のターゲットである「Zero Hunger(飢餓をゼロに)」の2030年までの達成を目指し、国連として何を為すべきかを各国の利害を反映させながら議論しました。

2人1組で、各国の国連大使として主張しました。ちなみに、本校生が担当した国は、エジプト、カナダ、インド、コンゴ、パナマ、ギリシャ、ジャマイカ、ナイジェリア、韓国、オランダ、南アフリカ、バングラデシュの12か国でした。

すべての国は、国連の会期中に必ず演説します。生徒たちは、事前に担当している国の状況についてリサーチし原稿を用意していました。C議場とD議場は、中学生を中心としたビギナー向けの「日本語議場」なので、演説は日本語で行いますが、高校生を中心としたA議場とB議場は「一般議場」で、英語で演説します(その他のやり取りは日本語ですのでご安心を)。

以下は、本校生の演説の様子です。

生徒たちは、それぞれの議場で、一つの決議案(DR)が採択されることを目指し、それぞれの国の立場から発言していきます。本校生も物怖じせず、質問や発言をしていました。

*私は2日目(27日)のみ見学しましたが、初日は緊張し、参加している他校生に気後れすることもあったそうですが、2日目は考えていることがちゃんと言えるようになってきました。それぞれの国の立場で、どうしたら世界に貢献することができるかを真剣に考え抜いた2日間でした。皆さん、よく頑張りました。初参加にもかかわらず、このメンバーの中でしっかり存在感を示せたのはさすがです。立派でした。

2日目の帰りのバスの中での表情に、成長の跡を感じました。

今回は中3が中心でしたが、来年度、高校に進学すると「全日本高校模擬国連大会」などに参加することが出来ます(中学の全国大会はありません)。現在の高校3年生4名は、高1と高2の時に、独学で、しかもぶっつけ本番で、模擬国連の全国大会に出場した「チャレンジャー」 です。皆さんも、是非、高校でも挑戦してください。

<参加者の感想>

島田琉睦君(インド大使)

正直言ってしまうと、PPP( 注 Position & Policy Paper:各国の政策 )を作る段階で模擬国連の難しさに、エントリーしたことを後悔してました。会議のシュミレーションを見てても、全く意味が分からなくて、単語の意味を調べても具体的な説明がなくかなり苦戦してました。ただ、習うより慣れろということわざは、本当だなと実感しました。なぜなら、会議が進んでいくうちに、紙だけみても分からなかったことを理解し、次はどうすべきなのかということが考えられるようになってきたからです。やっていくうちにどんどん模擬国連が楽しくなっていき、会議前の自分が嘘のようでした。また、他校の方と交流できるという貴重な経験と模擬国連を通して、より成長できたなと思います。また機会があれば絶対参加したいです!

浅田優君(ナイジェリア大使)

興味本位で模擬国連に参加を決めたのですが、初参加なのでPPPの作成で手こずったり、知らないことばかりで困惑しました。ですが2日間の会議で、ナイジェリア大使として国益・国際益を守りながら食料安全保障について様々な国の大使たちと考えを深めあい、決議案を固めることが出来ました。とても収穫の多い機会となりました。もし次回も機会があれば、是非とも参加し、今回よりも更に積極的に活動したいです。

中2で参加した2人からもコメントをもらいました。

小泉凛央さん(エジプト大使)

事前の準備で資料を調べたりPPPを作るのがすごく大変で難航しました。どうなるんだーー?と不安で仕方なかったし、案の定始まってからもやりながら流れを掴んだり、自分の主張をわかりやすくできなかったりと悔しい場面も多かったです。それでも最後は楽しかったですし色々な人との交流ができてよかったです!また機会があればぜひ!参加したいです。

池田清子さん(エジプト大使)

事前準備がとにかく大変で、わからない用語も多く、完全に理解できていない状態で参加する形になってしまいました。始まっても、他の国の大使の方の勢いに負けてしまい、思うように発言することができませんでした。しかし、時間を重ねていく中で様々な国の大使の方と話すことができ、徐々に発言することができるようになりました!最終的には本当に楽しく、色々な大使の方とお話もすることができてとても良い経験となりました。またぜひ参加したいです!

以上の4名だけでなく、2日目の帰りのバスの中で、今回参加した感想を全員がスピーチしてくれました。

(以下は、バスで引率された富永先生から聞いた話です。)

「何人もの生徒が上記の島田君のように、最初はエントリーしたことを激しく後悔していました。しかし、それを乗り越えた先に見えた景色が、想像以上に素晴らしかったことや、一人だけでやるのではなく、(原則)ペアでやることがチームワークや絆を育み、徐々に挑戦すること自体のワクワク感を感じることが出来たと思います。結果として、ほとんどの生徒の口から、またやってみたい、という言葉が出てきました。」

*今回、私自身も初めて「模擬国連」を見て、ここまで生徒たちだけでやれるのかと驚きました。そして、今回の初参加には3つの大きな価値があったと感じました。(このことは、大会終了後のミーティングで生徒たちに話しました。)

1つ目は、まず、この大会に参加しようと多くの生徒が手を上げてくれたこと。

2つ目は、最初は後悔しなからも、徐々に自分の意見を主張することができるようになり、楽しめたこと。

3つ目は、最後には、他校の参加者とも仲良くなり、学校を超えた仲間がいることを知ったこと。

1つ目と2つ目は、まさに一人一人が、本気でチャレンジし、自分の殻を破れたこと、3つ目は、世の中には凄い人がたくさんいること(ライバルではなく、仲間として)、そして、今自分たちが生活している世界だけがすべてではないことを実感できたことだと思います。

「模擬国連」はそのようなことを生徒に体験させてくれる優れたコンテンツであることもわかりました。もちろん、全員が模擬国連の大会への出場を目指す必要は全くありませんが、本校がそれにチャレンジできる学校であり続けることは、とても重要であると思います。生徒がチャレンジできる場の一つとして、育てていきたいと思っています。

【高2】栃木県アンサンブルコンテスト

12月26日(月)、栃木県総合文化センターで「第64回栃木県アンサンブルコンテスト」が開催されました。本校からは「打楽器三重奏」が出演しました。

(左から)坂田公希君、チームリーダーの小松原千楓さん、植木愛咲さん

この日に向けて、毎日、放課後、練習を重ねてきました。その甲斐あって、県南地区大会での演奏に比べると、完成度が格段に上がっていました。審査員のアドバイスを活かして、観客を引き込む「魅せる演奏」ができており、最後には大きく盛り上がりました。とても良かったと思いました。

<3人の感想です>

「地区大会の時よりも改善が見られ、パワーアップした演奏が出来ました。」

「一生懸命頑張りました。」

「確かに多少のミスはありましたが、それを加味しても、地区大会の時とは比べ物にならないくらい、良い演奏ができたと思っています。」

また、今回も多くの仲間たちが、楽器運びなどで手伝ってくれました。吹奏楽部の絆を感じました。

https://youtu.be/sI4o3EFrC6k ←特に意味はありません

【中高】「愉快なクリスマスコンサート」 in こどもの国

12月25日(日)今日はクリスマスです。佐野市こどもの国で「愉快なクリスマスコンサート2022」が開催されました。会場は入れ替え制でしたが、立ち見も出るほど、大勢のお客さんが来てくれました。

本校の吹奏楽部は、アンコールを含めて、5曲演奏しました。

<まず、演奏を聞いてみたい方はこちら↓>

1曲目:Xmas Swingin’ コレクション(約9分)

2曲目:A列車で行こう(約2分30秒)

3曲目:そりすべり(約3分)

4曲目:嵐「愛を叫べ」(約3分)

5曲目:「スーパーカリフラ……」(約4分)

<当日の生徒の様子を見たい方はこちら↓>

当日は朝8時集合です。出席確認後、打楽器を搬入し、他の楽器は邪魔にならない場所で練習しました。

(写真は中村先生の撮影です)

「愉快なクリスマスコンサート」は10時スタートですので、お客さんはまだ誰も来ていません。

*10時くらいから、全員そろってチューニングが始まりました。

*11時から、本校の演奏が始まりました。

司会のお話で場が和んでいきました。

1曲ごとに大きな拍手をいただきました。

お客さんもクリスマスコンサートを楽しんでくださいました。

アンコール曲も終わり、皆さん満足してお帰りになりました。

今日は聞きに来ていただき、ありがとうございました。

部員の皆さん、お疲れ様でした。

そして、メリークリスマス!

【高1】宇都宮大学 iPU 修了式

12月24日(土)15時~、宇都宮大学「峰が丘講堂」で、令和4年度宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス(iPU)の修了式が行われました。全国各地の高校から参加した受講生41名の総代として、本校1年生の戸室葵さんが、「修了生謝辞」を述べました。

宇都宮大学の学長に「修了生謝辞」を述べる戸室葵さん

修了式の会場となった宇都宮大学峰キャンパスにある「峰が丘講堂」です。この建物は、文化庁から登録有形文化財に指定されている由緒ある建造物で、様々なテレビドラマや映画の収録にも使われています。

2階席から見ると、こんな感じです。

修了式に先立ち、受講生一人一人による「1分間スピーチ」が行われました。

戸室さんは、スピーチの中で、この講座を通して、20名以上の大学の先生方の研究を知ることが出来たことと、研究の計画を立てる力を身に付けることが出来たことなどを伝えていました。

受講生全員(41名)による「1分間スピーチ」の後、15時から「修了式」が行われました。

宇都宮大学の学長が、宇都宮大学のスクールカラーである青いラインの入った正装で、式辞を述べられました。宇都宮大学が、この修了式をいかに重視しているかが、伝わってきます。修了生も、同じ青色の布のようなものを首からかけています。

学長式辞に続いて、県教委から来賓祝辞があり、最後は「修了生謝辞」がありました。「修了生謝辞」は41名の代表ですので、高校の卒業式でいえば「答辞」にあたります。誰がやるのかなと思っていたら、なんと、本校の戸室葵さんが、指名されました。本当にびっくりしたサプライズでした。急いで写真が撮れる位置に移動しました。

約2000字に及ぶ立派な内容でした。7月の開講式から今日の修了式までの期間で、何を学び、何を身に付け、自分がどう変わったかをわかりやすく伝えることで、関係された方々に心からの謝辞を伝えていました。式典終了後の担当者のお話によると、戸室さんが作った原稿には、戸室さんの思いが詰まっており、一切手を加える必要はなかった、ということでした。

戸室さんは、本日で「基盤コース」を修了し、明日からは「才能育成コース」に進級します。才能育成コースでは、宇都宮大学の研究室に配属され、大学や大学院レベルの研究を開始します。科学史に残るような研究を期待しています。応援しています。

【高2】「佐野の民話」を世界に広めるプロジェクト

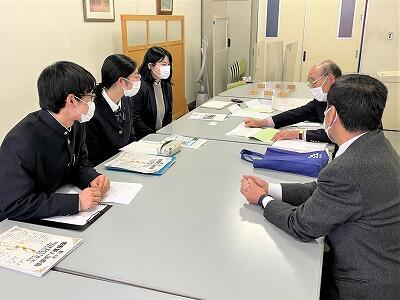

12月22日(木)、高校2年1組の渡邊春樹君と2組の山口美礼さんが取り組んでいる「佐野の民話を世界に広める」プロジェクトの打ち合わせで、佐野ユネスコ協会会長の熊倉勝様と井川克彦様が来校されました。

左手前が熊倉会長です。担当の川俣先生も同席されました。

渡邊君と山口さんは、課題研究として、佐野ユネスコ協会が作成した「佐野の民話」を英訳し、外国の方にも知ってもらうプロジェクトを昨年度から取り組んでいます。二人は、たくさんの民話の中から、親しみやすい20編をセレクトし、SGクラブの仲間たちと協力して、英訳作業を進めています。こうしてできる英訳本を佐野ユネスコ協会が発行してくれることになりました。

英訳に当たっては、ノア外語学院 の代表取締役でもある井川様のご協力をいただき、一部の英訳作品のネイティブチェックを行いました。20編の英訳は生徒6名で分担して行っていますが、英訳して終わり、ではなく、できたものをみんなで読み合わせし、意味が伝わるか、表現を吟味する必要がある、というアドバイスをいただきました。

また、英訳本を読んでもらいたい読者として、どのような人たちを想定するのか、もし、子ども達だとしたら、そうとう噛み砕いた、やさしくわかりやすい表現でないと伝わらない、というご意見もいただきました。

3月いっぱいまでに、そうした作業を行うことが出来れば、6月くらいには出版できるのではないか、という見通しも熊倉様からお示しいただきました。

生徒たちは、やるべきことが明確になりました、と来校されたお二人に感謝の気持ちを伝えていました。

とても有意義な打合せが出来ていたと思いました。

「佐野の民話」を世界に広げるため、頑張って下さい。応援しています。

(左から)ノア外語学院の井川様、佐野ユネスコ協会の熊倉様、渡邉君、山口さん

【中高】クリスマスコンサート& 打楽器三重奏

12月22日(木)今日は終業式でした。放課後12:30から、中高の吹奏楽部による恒例の「クリスマスコンサート」が行われました。

部員や顧問の小林先生も、サンタやトナカイのコスチュームで雰囲気を盛り上げました。

部員のMCによってコンサートが進行しました。

A列車で行こう:https://youtu.be/KIkqsFGfnyw

そりすべり:https://youtu.be/q8rBPNF4SV

嵐:https://youtu.be/1rwScadkzjE

アンコール:https://youtu.be/gPjcIgWGq7g

最後にサプライズとして「打楽器三重奏」の演奏が披露されました。

「打楽器三重奏」は、県南地区アンサンブルコンテストで「金賞」を獲得し、12月26日(月)に「栃木県総合文化センター」で行われる県大会に出場します。クリスマスコンサート終了後、リーダーの小松原さんの曲目紹介の後、県大会で演奏する曲が披露されました。とても素晴らしい演奏でした!

【高2】「コミュニティナース交流会 in 佐野市こどもの国」実施報告

12月19日(月)昼休み、17日(土)に「佐野市こどもの国」で「コミュニティナースって知ってる?実際に相談してみよう!」と題する企画を実施した高校2年生4名が、報告に来てくれました。

荻野莉佳さん(2-3)、五十嵐沙月さん(2-3)、松村唯愛さん(2-4)、堀野悠香さん(2-4)

「コミュニティナースって知ってる?」という企画のタイトルですが、確かに「知りませんでした」。ナースは看護師のことかな、という程度でした。

4人はもともと、地域医療に興味を持っていて、課題研究として「健康づくり」をテーマに研究を始めました。いろいろ調べていくうちに、コミュニティナースのことを知ったそうです。

ナース(看護師)は通常、医療に携わっていますが、医療だけでなく、悩みを持った患者さんや高齢者の話を聞いたり、一緒に何かをすることなどのコミュニケーションを図ることで、患者さんや高齢者の不安が無くなったり、気持ちが楽になり、健康につながる効果があるそうです。

小さなお子さんを抱えたお母さんも、子育ての悩みを持っていることから、今回はコミュニティナースの方と佐高生のコラボにより、「佐野市こどもの国」に子供と一緒に来ているお母さんが、コミュニティナースの方と相談できるよう、子どもの面倒を見たりすることでサポートしました。

子ども達とは、折り紙でクリスマスツリーの飾りつけを行いました。緑色のツリーには、まだ、飾りはついていませんね。

ずいぶんたくさん作っていますね。

子ども達は、皆、集中して折り紙を楽しんでいます。

完成したものをツリーに貼っていきます。

その間に、お母さんたちは、コミュニティナースの方と、子育てに関する相談をしています。

コミュニティナースを始めたのは、実際の看護師さんでしたが、この活動で必要なのは、看護師の資格ではなく、誰かと一緒に楽しんでつながること、だそうです。また、相談にのる対象は、患者さんや高齢者に限らず、悩みや不安を抱えている人ならば、誰でもかまわないそうです。

コミュニティナースは「町のおせっかい屋さん」のような存在なのだそうです。

4人は、この日、11時頃から準備し、16時頃まで、子どもたちと遊んだり、話し相手になっていました。おそらく、小さな子供たちにとっても、高校生のお姉さんと遊んだり、話せたりしたことは、とても楽しかったり、集中できたりする体験だったのではないかと思います。4人の高校生も、子ども達にとってのコミュニティナースだったのではないでしょうか。

私自身も、正確なところは、まだ十分理解できていませんが、このような視点から、心と体の健康づくりに貢献できることを4人から教えてもらいました。

課題研究がどのような内容になるのか、とても楽しみにしています。

当日の最後に、本校生4人とコミュニティナースの方たちと一緒に撮ったワンショットです。

クリスマスツリーは、色とりどりの折り紙の飾りで一杯ですね。4人の頑張りが伝わってきました。

【高3】「音楽Ⅱ」選択者による「宝島」(動画配信)

12月19日(月)6限目、3年生文Ⅱの「音楽Ⅱ」選択者9名による「宝島」の発表会がありました。9名の中には吹奏楽経験者もいましたが、初めての人もいました。9月から週3時間の練習のみで、ここまで仕上げてきました。吹奏楽部の演奏とは比較できませんが、9名の演奏には、純粋に音楽を楽しむことの喜びが感じられました。

演奏前の最後の練習です。

いよいよ演奏が始まります。

本番の演奏は一発勝負でしたが、うまくまとまりました。ソロパートもたくさんありましたが、気持ちよさそうに吹き切りました。音楽を楽しんでいることがストレートに伝わってくる演奏でした。

演奏後、全員から感想を聞きました。共通していたのは、本当にやれるか不安だったけれども、ここまでできて楽しかった。という達成感や満足感が感じられました。そんな素晴らしいステージに招待してくれて嬉しかったです。

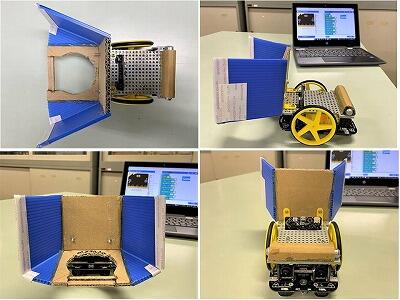

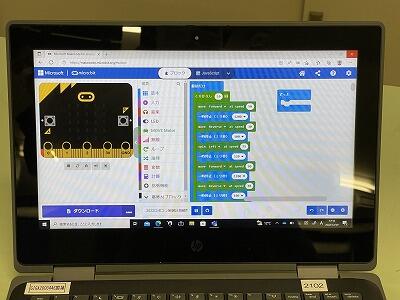

【中3】「ロボコン」プロモーション動画

12月18日(日)、ロボコン関東甲信越大会に出場した中学3年生の「チーム佐附中」が、ロボコンのプロモーション動画を作成しました。ユーチューブ限定公開します。

【高2】さようなら!彩さん(2週間の体験入学)

12月16日(金)。今日で石澤彩さんの2週間の体験入学は終了です。朝の職員打合せの前に、石澤さんから、お礼の挨拶がありました。佐野高校で「一生の友達」がたくさんできたことを嬉しそうに話してくれました。

とても心のこもった日本語の挨拶に、先生方からも大きな拍手が送られました。

2年3組のクラスメートとは、清掃終了後、屋上で記念撮影を行いました。

女子生徒が手に持っているのは、彩さんからの手紙です。昨日の夜遅くまで、一人一人に、びっしりと日本語でメッセージを書いてくれました。たった2週間でしたが、クラスの垣根を超えて、多くの生徒たちと仲良くなっていました。「海外からの体験入学」を受け入れるのは、本校としても初めてのケースでしたが、やってよかったと心から思いました。

女子生徒とジャンプ!

男子生徒ともジャンプ!

ちょっと切ないお別れでした。

この後、ご家族と彩さんとで、校長室に挨拶に来てくださいました。

石澤ファミリーとの記念撮影です。

いつもやさしく親切な、担任の清水先生

親身になって面倒を見てくれた川俣先生

学年主任としてやさしく見守ってくれた大宮先生

*今度は、オーストラリアの高校生とオンラインで交流することを約束してお別れしました。

同じ高校2年生として、大学進学目指して頑張ろう、と生徒たちとも誓い合っていました。また、遊びに来てくださいね。

【卒業生】アメリカの大学へ進学(報告)

12月15日(木)放課後、この春卒業した後藤秋浜君が、アメリカの大学への進学が決まったことを報告に来てくれました。Wichita State University Aerospace Engineering ウィチタ大学(宇宙工学科)に来年の1月に進学します。

高校生の時、木村先生に英語を鍛えてもらったそうです。

高校を卒業してからは、留学のサポートをするエージェント(東京)で、特に英語の勉強(英文で600字のエッセイを作成)などを進めてきました。その結果、アメリカの4つの大学(いずれも宇宙工学を学べる大学)に合格しました。おめでとうございます。進学するウィチタ大学は、宇宙工学が盛んなカンザス州にあります。

来年1月11日(日)に日本を出発し、17日から授業が始まるそうです。将来は、NASAなど、宇宙工学に関する施設で働きたいそうです。頑張ってください。応援しています。

【高2】佐野市長との「新春対談」収録

12月14日(水)午後、高校2年2組の青木藍花さんが、佐野市長、佐野商工会議所会頭との「新春対談」の収録に、高校生代表として参加しました。青木さんは、新装「佐野サービスエリア」のスタンプのデザイン作成に協力したことが縁で、佐野市長から招待されました。

収録直後の様子

対談終了後、佐野市長のイスに座らせていただきました。

また、12月15日(木)の17時からは、広島県の地元紙「中国新聞」のオンラインインタビューを受けました。

青木さんは「第7回 2022年度ひろしまジュニア国際フォーラム」に参加し、様々な活動を行っています。本校の中学3年生や高校2年生が、広島や長崎に修学旅行に行く事前学習として、「平和に関するワークショップ」を開催したり、平和新聞を廊下に掲示したりしています。

渡り廊下での「平和を知ろうコーナー」展示

そのような活動をしていることを、中国新聞(広島県)の記者が注目し、紹介していただけることになったそうです。1月9日に発行する「成人の日」特集の紙面で紹介されるそうです。

選択4教室で、中国新聞の記者から、オンラインインタビューを受けました。

*青木さんは、今年度、様々なことにチャレンジしました。一つ一つは地道な活動ですが、いろいろな方から評価されることで、大きな自信にもなっているようです。今後も、ますます頑張ってください。応援しています。

【高校】「高校美術展・デザイン展」作品集

12月10日(土)11日(日)、栃木県総合文化センターで「第56回栃木県高校美術展 第45回栃木県高校デザイン展」が行われました。美術部から「8作品」出品しました。

どれも素晴らしい作品です。

【高3】フードデザインの授業見学(保科先生)

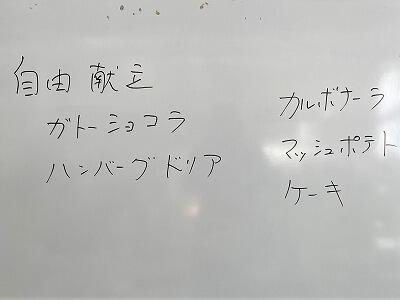

12月15日(木)3・4限目、高校3年3組の選択授業「フードデザイン」(理Ⅱ、7名選択、保科先生)を見学しました。今日は2学期最後の授業で、自分たちでメニューを決める「自由献立」でした。

今日は、【ガトーショコラ、ハンバーグドリア】組、【カルボナーラ、マッシュポテト、ケーキ】組の二つの班に分かれて、作業をすることになりました。それぞれが材料を必要な分だけ計算して用意してきました。

<カルボナーラ>

シェフの一品、といった感じです。見るからにおいしそうです。

<マッシュポテト>

ジャガイモを茹でるところから始めました。きゅうりをピーラーで薄く切り、枠のように使っています。

ハムやキュウリを巻いて、花まで作っています。手が込んでいます。

<ガトーショコラ>

大量のチョコレートを使って作りました。

<ケーキ>

食パンをスポンジケーキがわりに使っています。シャインマスカットと生クリームをふんだんに使っています。

<ハンバーグドリア>

まず、ハンバーグを作り、ご飯の上に2つ並べます。その上から、ホワイトソースと粉チーズ、とろけるチーズを乗せ、オーブンで10分間、焼き上げます。かなりのガッツリ系です。おいしさは間違いないでしょう。

<試食タイム>

今回も大満足でした。7人で協力してメニューを考え、みんなで手分けして、全部で7品を完成させました。

素晴らしいチームワークでした。もう怖いものなど、何もなさそうです。(大学での一人暮らしもバッチリでしょう!)

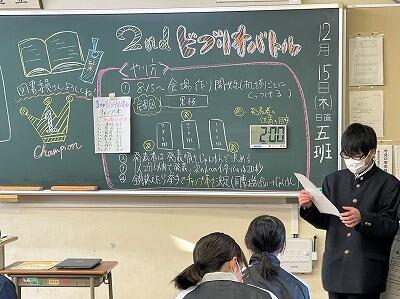

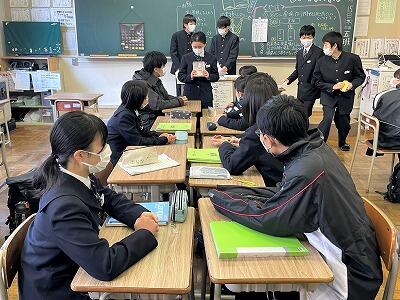

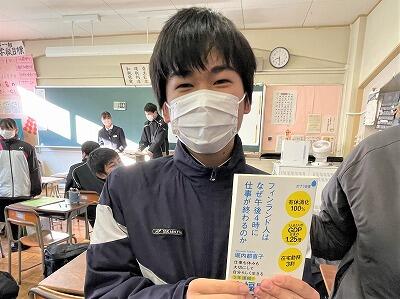

【中学】ビブリオバトル2回戦

12月15日(木)8:15~30、今日は「ビブリオバトル」の2回戦が行われました。前回、各班から選ばれた生徒が発表しました。各クラス3名の代表が決定しました。

皆さん、いろいろな本を読んでますね。

個人的にも、本を紹介してくれました。

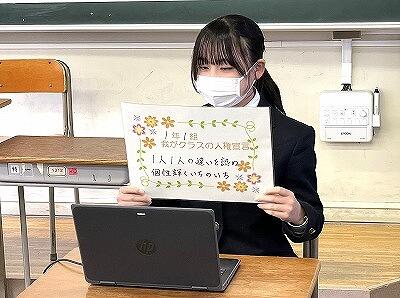

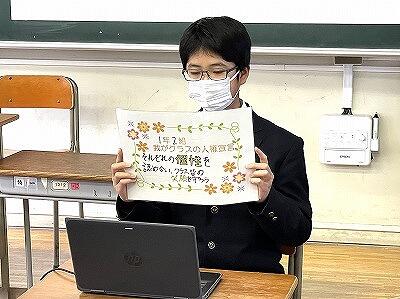

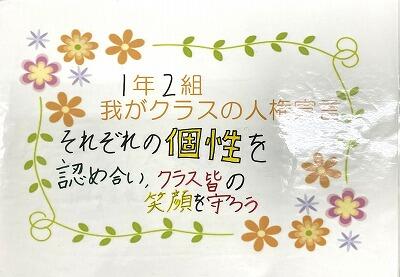

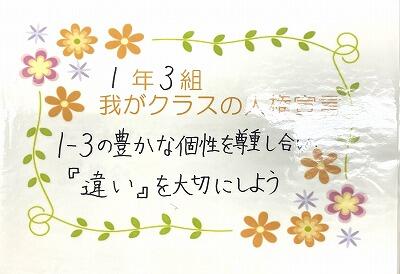

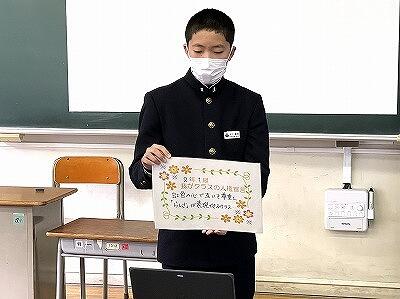

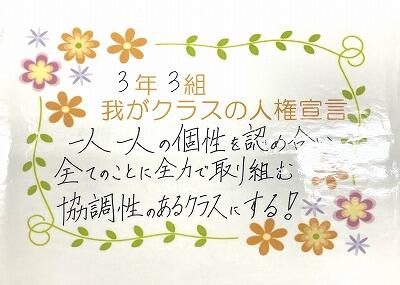

【中学】「我がクラスの人権宣言」発表(人権集会)

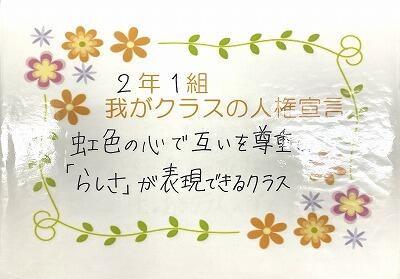

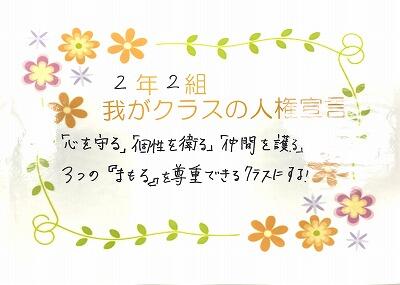

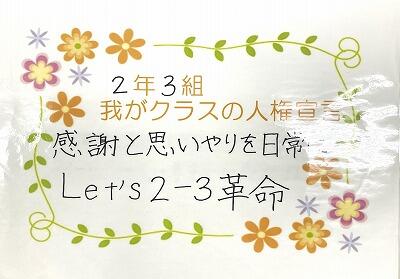

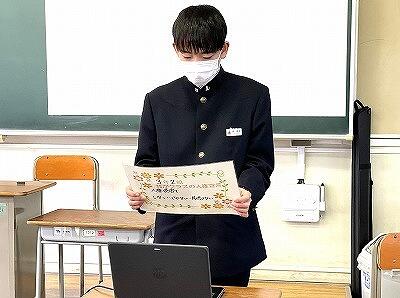

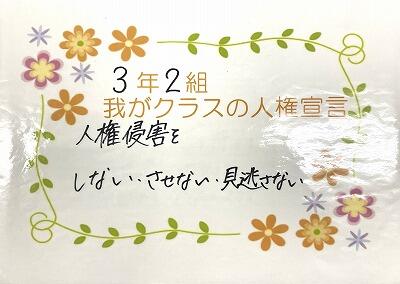

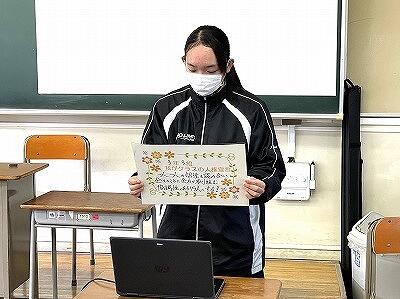

12月14日(水)朝8:20~35、選択1教室で、各クラスのシンカ委員が「我がクラスの人権宣言」をオンラインで発表しました。

各クラスのシンカ委員と人権宣言(右から、1年123組、2年123組、3年123組)

今日の人権集会は、12月4日から10日までの「人権週間」の振り返りとして実施しています。まずは、生徒会長から、「人権週間」について、説明がありました。

1948年12月10日、国連総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。そして、12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」として、記念行事を行うことが決議されました。さらに、日本では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、全国いっせいに、人権啓発活動を特に強化して行っています。

本校では、各クラスで「人権宣言」を作りました。今日は、「我がクラスの人権宣言」として、その趣旨などをシンカ委員が発表してくれました。

<1年生>

<2年生>

<3年生>

*現在、世の中では、いじめや児童虐待、インターネット上の人権侵害、感染症や障害等を理由とする偏見や差別、ハンセン病問題など、様々な人権問題が依然として存在しています。また、近年、新たに、コロナ禍に伴う人権問題も発生しています。

これらの問題の解決には、自分の問題として捉え、互いの人権を尊重し合うことが大切ですが、「我がクラスの人権宣言」には、「個性」「思いやり」といった大切な言葉が使われていました。この人権宣言に込められた思いを日々の生活で、大切にしてほしいと思います。

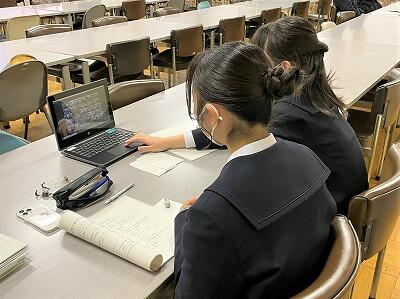

【中2】伝統文化を英語でプレゼン(CTP、高木先生、粂谷先生)

12月13日(火)1限目、中学2年3組の「CTP」の授業(高木先生、粂谷先生)を見学しました。これまでに体験した日本の伝統文化(茶道、華道、筝、歌舞伎、狂言など)について、英語でプレゼンをする準備を行っていました。

生徒たちは、伝統文化に関するアンケートを作成したり、それらに回答したりしていました。また、パワーポインントでプレゼン資料を作っている班もありました。こうした作業に、だいぶ慣れてきている印象を感じました。

*生徒に聞いてみると、こうした作業はやっていてとても楽しく、やりがいがある、という答えが返ってきました。

生徒たちは、それぞれ自分たちのペースで進めていました。どんなふうに完成するか、楽しみにしています。頑張ってください。

【高2】図書委員研修会での発表

12月8日(木)宇都宮工業高校の大講義室で「高文連図書部会 生徒研修会」が開催されました。県内各学校の図書委員約100名と引率教員70名を前に、本校の図書委員の代表2名(蓮沼萌衣さん、平川柚葉さん、高2-2)が本校の図書委員会の活動や課題について発表しました。

12月13日(火)昼休み、報告に来てくれました。

二人のプレゼンの一部です。「現状と課題をよく分析している」と高い評価をいただきました。

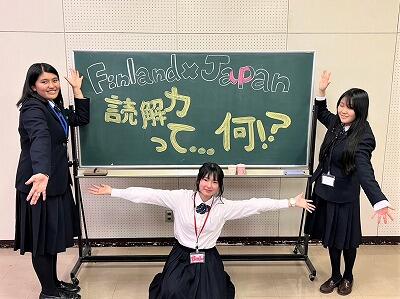

【高2】「読解力って何!?Finland × Japan 」大成功!

12月13日(火)放課後、高2の課題研究班の3人組が、自分たちで企画した「読解力って何? Finland × Japan 」と題するイベントの結果報告に来てくれました。12月11日(日)、佐野市文化会館201会議室で開催しました。

(左から)須貝咲那さん(2-1)、木村香乃音さん(2-2)、小熊優衣さん(2-2)の3人組

佐野市内の13名の高校生が参加してくれました。

イベントは3部構成になっています。

1部:読解力とは? PISA(学習到達度試験)の問題を体験する。

2部:フィンランドメソッド体験 3人が開発したゲーム「カルタdeかるた」(マインドマップ)を体験する。

意外な発想があり、深く考えさせられました。

(フィンランド体験・休憩)フィンランドの「ミートパイ」を食べよう!

3部:読解力を高める! 読解力をみる問題を作って解く!

栃木県の「とちぎユースチャレンジ」の担当者も身に来てくれていました。

マレーシアの高校生との協働研究のパネルも展示していました。

*成功して良かったですね。うまくいくか心配でしたが、さすがに、ただ者ではありませんでした。3人には「表彰カード」を差し上げました。今週末も宇都宮の会場で開催するそうです。頑張ってください。

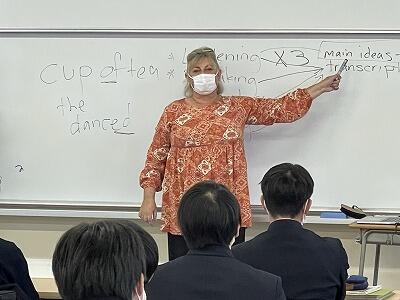

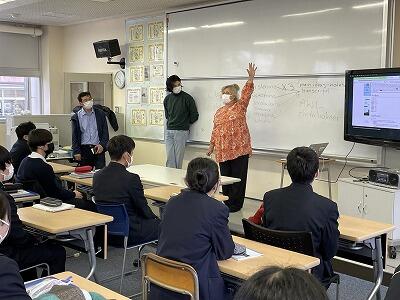

【高2】英語の特別授業(コミュニケーション英語Ⅱ、大嶋先生)

12月13日(火)1限目、高校2年3組の「コミュニケーション英語Ⅱ」(大嶋クラス)で、「特別授業」が行われました。オーストラリアから、本校に「体験入学」している石澤彩さんのお母さんとお兄さんが来校し、ネイティブによる英語の特別授業が行われました。

まず、自己紹介と質問コーナーからは始まりました。好きなアニメや食べ物、などの話題で、和やかな雰囲気が作られました。

石澤さんのお兄さんは「メルボルン大学」の学生で建築学を学んでいます。お母さんは「モナッシュ大学」に入学する学生に英語を教えています。モナッシュ大学は、医療分野の専門的な大学で、世界各地から学生が集まってきます。そうした学生に、大学でも通用する高度な英語を身に付けさせるのがお仕事です。いわば、世界と大学をつなぐ橋渡しをされています。今日は、世界中の学生を相手にしている「英語の先生」による特別授業が実現しました。

英語を一人で勉強する方法について、お話がありました。

「TED」talks という動画を見ると、とても勉強になるそうです。再生する速さも調節できるので、聞き取りの力をつけるのに効果的だそうです。

生徒たちは、楽しそうにお話をきいていました。

45分間は、あっという間に進んでいきました。

「世界標準の英語の授業」ありがとうございました!

石澤ファミリーは、とても仲良しでした。

最後まで残ってくれていた生徒たちと記念写真を撮りました。

生徒たちにとって、素晴らしい体験だったと思います。

【中3】「模擬国連(MUN)」プロジェクト②(CTP、富永先生)

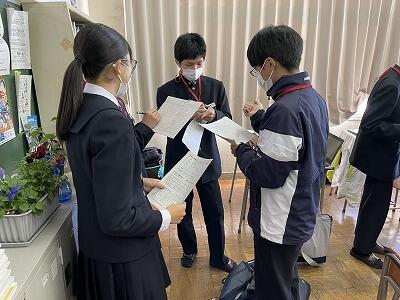

12月12日(月)1限目、中学3年2組の「CTP」の授業(富永先生)を見学しました。前回紹介した「模擬国連(MUN)」のちょうど1週間後です。(CTPの授業は週1時間です)この日は「作戦タイム&グループ決め」が行われました。

1週間前の授業では、生徒は自分が担当している国の概要について、プレゼンを行いました。

生徒が首にかけている赤い紐の先には、担当する国名が書かれたプレートがぶら下がっています。

前回の各国のプレゼンの資料を基に、自分が担当している国の特徴と共通点がある国がないか、検討しています。

主食としている穀物や宗教などにも注目し、どの国と組むと自国の利益になるか、などを考えています。いわば、「作戦タイム」です。

生徒たちは皆、パソコンの画面を見ています。いったい何を見ているのでしょうか?

実は、前時で各国がプレゼンした概要は、チームスで共有されており、自由に比較することが出来ます。ICTは授業でごく普通に使われているツールです。生徒たちは難なく使いこなしています。

それを見ながら、自分たちの国との共通点などを書き出しているチームもあります。

それらをもとに、チームの2人で作戦を練っています。

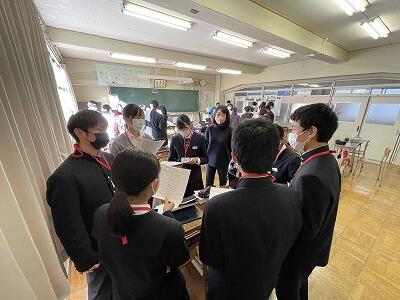

そして、いよいよ「行動」します。10分間の制限時間の中で、ターゲットにしている国々と交渉を開始します。

お互いにターゲットにしている国と接触し、仲間になってくれそうな国とグループを作っていきます。

教室内では、いくつかの塊ができていて、そこで真剣なやりとりが行われています。これは、実際の「国連」でいえば、「ロビー活動」に相当するのではないかと思います。

「あと1分」と残り時間がコールされました。教室内は、離合集散の後、大きく3つのグループに集約されていました。

↓ Aグループ

↓ Bグループ

↓ Cグループ

本時の模擬国連は、前半の「作戦タイム」(静)と後半の「グループ決め」(動)といったダイナミックな動きがありました。今後の展開を左右する一つの山場でもありました。

*わずか45分の授業時間でしたが、生徒たちの高い集中力と、それによって作り出される濃密な時間を体感できました。まさに「探究力」と「人間力」が鍛えられる瞬間です。

1週間後の次回は、それぞれのグループの中で、SDGs弁当のコンセプトが話し合われます。それぞれの国の主張と、他の国々とどこで折り合いをつけるのか、まさに答えが一つとは限らない課題について、頭をフル回転させます。ここまでが2学期でできることですね。

3学期は、3つのグループそれぞれから、SDGs弁当の提案があり、それらをもとに、人類(クラス?)の英知をかけた一つの「SDGs弁当」の完成に向けて、さらに知恵を絞ります。

*「模擬国連」なかなか奥が深いですね。生徒たちもかなり興味を持って取り組んでいます。はたして、次回(来週)はどんな展開になるのでしょうか。ますます楽しみになってきました。

【中3】「模擬国連(MUN)」プロジェクト(CTP、富永先生、クロイ先生)

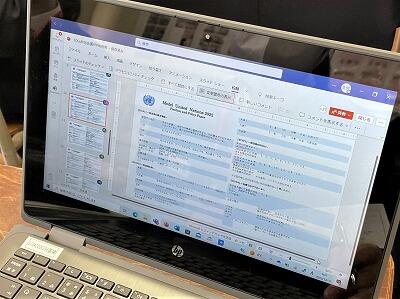

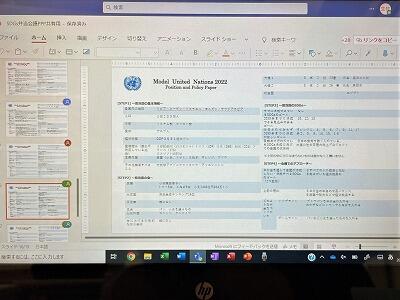

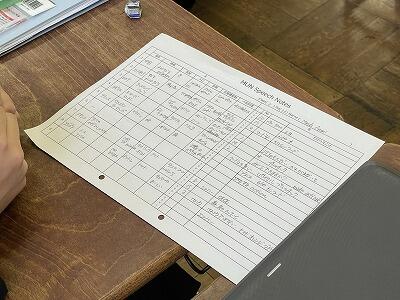

12月5日(月)1限目、中学3年2組の「CTP」の授業(富永先生、クロイ先生)を見学しました。今年度から導入した「模擬国連MUN(Model United Nations)」プロジェクトで各国代表のスピーチが行われていました。

生徒たちは、17の国の代表(2人組)として、自分たちが担当している国の概要や主張を英語でスピーチしていました。

生徒は、各国の主張を記録しています。

今回の模擬国連のテーマは「世界中の皆が幸せに食べられる SDGs 弁当を考案しよう」です。

本時は、生徒たちが、各国の概要(食文化の特徴、有名な料理等の紹介)や、自分たちがこの取組でSGDsのどの目標に貢献したいか、などについて、英語で発表しています。

生徒たちは、この時間に行われる各国のスピーチの内容を踏まえて、次回はいくつかのグループに分かれて議論を進めます。これからが、本番という感じです。

最後に、ALTのクロイ先生から、講評がありました。

「模擬国連」は、本校では初めての取組です。また、私の知る限り、栃木県では中高を含めて、学校の授業の中で「模擬国連」が取り入れられたのも初めてかもしれません。全国でも数少ないと思います。今回の取組は、昨年度より、全国の「高校生模擬国連」大会で上位入賞の常連校であり、中学の授業にも取り入れている「大妻中学高等学校」(東京)に、本校の富永先生が研修に伺うなど、周到に準備を進めてきました。そして、今年度、大妻中学高等学校からのアドバイスもいただきながら授業を進めています。

これまで行ってきた「ディベート活動」は相反する主張に対して、白黒の決着を着けることで、議論のスキルを身に付ける手法ですが、「模擬国連」は主張が異なる中から、ある方向性を見いだすことを目指しています。ある意味、ディベート活動で身に付けた力を活用した、より現実の世界での議論を意識した取組です。

授業は順調に進んでおり、最終的に、生徒にどのような資質や能力が身についていくのか、楽しみにしています。今後も、CTPの授業に注目していきたいと思います。

この先進的な取組に、生徒たちが皆、前向きに取り組んでいることは、本校だからこそできることであり、本当に素晴らしいと思います。皆さん、頑張ってください。

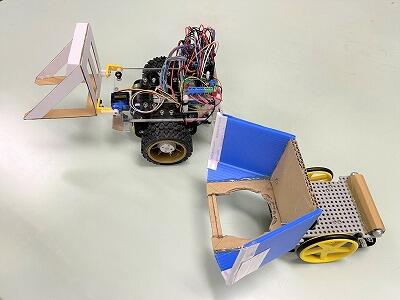

【中3】ロボコンの魅力

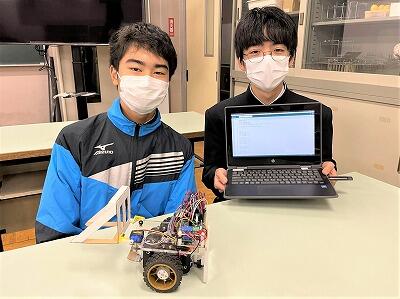

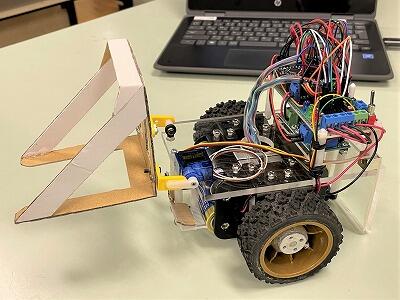

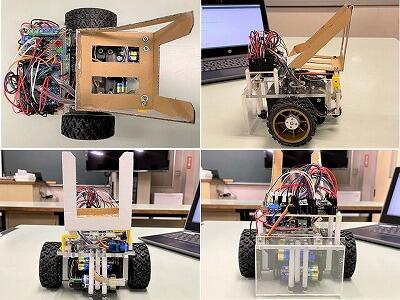

12月7日(水)放課後、「第22回 アイディアロボットコンテスト関東甲信越大会」(4日)に出場した4名が報告に来てくれました。そこで、ロボコンの魅力と製作したマシンに込められた思いについて、教えてもらいました。

(左から)「佐附中Team横山」の丸山凱君と横瀬康晃君(以上3-1)、「佐附中Team金沢」の楳沢虎治郎君と金谷祐希君と(以上3-2)

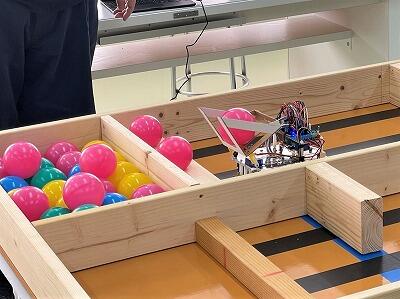

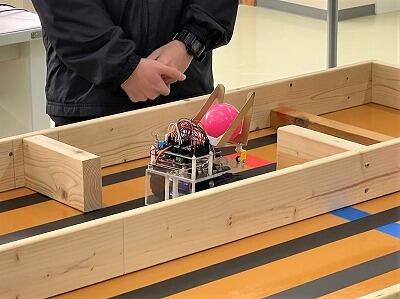

ロボコンには、「基礎部門」「応用部門」「制御部門」があり、本校は「制御部門」に2チーム出場(初出場)しました。11月に行われた県大会では「佐附中Team横山」が優勝、「佐附中Team金沢」が4位で、12月4日の関東甲信越大会に出場しました。

関東甲信越大会はさすがに強豪ぞろいで、全国大会に突破することはできませんでしたが、ロボコンに本校から初出場した4名から、ロボコンの魅力や自分たちで製作したマシンのコンセプトや大変だったこと、などを聞きました。来年度は、是非、後輩たちにチャレンジして欲しい、という思いも伝わってきました。

栃木市立大平中学校を会場として行われました。

まず、「佐附中Team横山」のマシンから紹介してもらいました。

制御部門は、制限時間内に、ロボットが障害物を超えながら、いかにたくさんのボールを持って帰ることが出来るかによって、点数化されます。「全自動」ロボットでエントリーすると、途中でマシンに手を触れることができません。思い通りの動きができなかった時は「再スタート」しなければなりません。

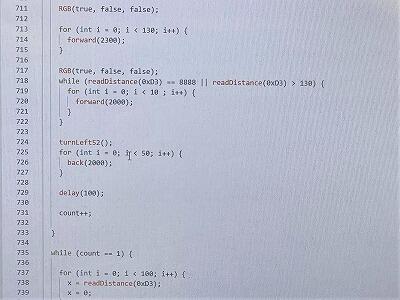

「佐附中Team横山」のマシンは、障害物を回避しながらボールを取り、再び、障害物を回避しボールを陣地に放出し、次のボールに向かう、この一連の動作を詳細にプログラムに書き込む戦略を採用しました。

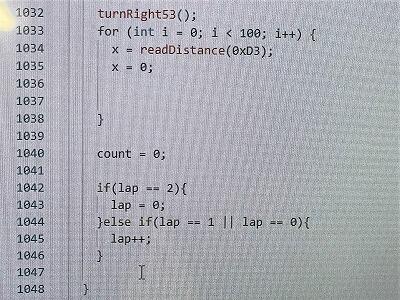

こんなふうに、書き込んだプログラムの行数は1000を超えました。これらを一から、本を読むなどして組み上げました。かなり高性能のマシンだそうです。

↑プログラムの最後の行です。

このプログラムによって、作動するマシンがこれです。左側のアームでボールを掬い取ります。

材料もすべてオリジナルで、アクリル板やタイヤ、電子機器など、自分たちで調達して組み上げました。複雑な配線も、考えて作られています。

丸山君

「初出場だったので、何も知識がない状態から挑戦しました。実際にやったことがある人が本校にはいなかったので、人に聞くことが出来なかったのがつらかったです。そのため、マシンが完成した時の嬉しさは半端なく、やってよかったと思いました。」

横瀬君

「最初は不安でした。しかし、どうしても勝ちたいと思い、ネットで調べまくって情報を集めました。制限時間内にボール7個取り、42点とるのがこのプログラムでの理論値(=目標)でしたが、途中で「再スタート」することもあり、理論値を達成できなかったのが残念です。」

*非常に完成度の高いプログラムを作り、それが完璧に作動できるよう微調整する戦略でしたが、現実の壁にぶち当たりました。しかし、この戦略を貫き通し、結果として敗退したことから学んだことは大きいと思いました。

次は、「佐附中Team金沢」のマシンの登場です。

こちらは、先ほどの「佐附中Team横山」のマシンと比べると、かなりシンプルです。パーツもすべて授業で使ったものをそのまま使っています。

プログラムも、授業で使ったものをベースにしており、一つ一つの動作がボックス化されています。また、スタートしたらマシンに手を触れられない「全自動」ではなく、1個ボールを取ってきたら、手で方向転換して、次のボールを取りに行かせる「半自動」でエントリーしました。(その分、ボール1個あたりの点数は低くなりますが、動きはよりシンプルで、速くなるメリットがあります。)

金谷君

「一番苦労したのはアームの形状です。いろいろ考え、試行錯誤して、この形にたどり着きました。このマシンは、比較的単純なプログラムを使っており、マシンもシンプルなので、「佐附中Team横山」のように、マシンが完成した、という達成感はありませんでしたが、現場での最終調整が勝負、というように考えていました。」

楳沢君

「私は、金谷君に誘われて途中からチームに加わりました。金谷君がなんとかしてくれるだろう、くらいに考えていましたが、始めたらハマりました。このマシンが制限時間内でボールを獲得できる理論値(=目標値)は6個で30点でしたが、本番では完璧にうまくいき、理論値の30点を取ることが出来ました。県大会の10点から仕上げてきた成果がでて嬉しいです。」

*「佐附中Team金沢」のマシンは、「佐附中Team横山」とは正反対のコンセプトで、動きの大枠のみ決めておき、最後は勢いで勝負するような「潔さ」さえ感じました。両チームとも、放課後、夢中になって取り組み、持てる力を最大限に発揮したことは間違いありませんが、結果として、緻密に計算されつくした「佐附中Team横山」のマシンよりもシンプルな「佐附中Team金沢」の方が高得点だったことは、生徒たちにとって多くの学びがありました。個人的には「これも人生じゃないの」というしみじみとした感慨もありました。まさに、これこそがロボコンの魅力の一つでもあるように感じました。

最後に、4人のチャレンジ精神を称えます。よく頑張りました。

PS:現在、両チームのプロモーション動画をそれぞれ制作中とのことです。完成したら、このHPでアップする予定です。ご期待ください。

【中高】よみうりタイムズ「マラソン・ウォーキング大会」掲載

12月9日(金)、本日発行の「栃木南版よみうりタイムス」4面に「校内マラソンウォーキング大会」の記事が掲載されましたので、紹介します。

【中2】全国小中学校作文コンクール「県優秀賞」

12月8日(木)昼休み、読売新聞社主催「全国小中学校作文コンクール」の栃木県での審査で優秀賞(2位)を受賞した中学2年2組の田中さつきさんが、報告に来てくれました。

作文を読ませてもらいましたが、あまりの素晴らしさにびっくりしました。是非、皆さんにもその作文を読んでもらいたいなと思っています。(調整中)

【高2】アンサンブルコンテスト「金賞」

12月8日(木)昼休み、3日(土)に行われた県南地区アンサンブルコンテストに「打楽器3重奏」で出場した3名が報告と応援のお礼に来てくれました。「打楽器3重奏」は、見事、金賞を獲得し、12月26日(月)に、栃木県総合文化センターで開催される「栃木県アンサンブルコンテスト」への出場を決めました。おめでとうございます。

(左から)チームリーダーの小松原千楓さん、植木愛咲さん、坂田公希君(以上、2-1)、

審査員からの講評として、「自分たちだけで演奏するだけでなく、どうすれば観客へアピールできるか。それによって、観客の心をつかむことが出来るか、ということを心がけて演奏するとよい」というアドバイスをいただいたそうです。

県大会では、さらに観客にアピールする演奏にチャレンジしてみてください。応援しています。

【高校】生徒会「六校会」開催

12月8日(木)放課後、今年は佐野高校が幹事校となり、Zoomを使ったオンラインで、生徒会の「六校会」を開催しました。六校の内訳は、宇高、宇女高、栃高、栃女高、佐高、そして、今年はゲスト校として、足高が参加しました。

生徒会長の亀田君が司会を務めました。

今回は、5つの分科会に分かれて議論しました。

議題1:生徒会として取り組んできた、また、今後取り組む予定の活動について

議題2:生徒や地域に向けての生徒会活動の広報について

議題3:生徒会や学校としての地域との関りについて

議題4:生徒会活動におけるICTの活用について

議題5:コロナ禍における生徒会活動や学校行事の取組について

分科会終了後、全体会で、各分科会の報告や今後の六校会の在り方について、議論されました。

*どういう経緯で、六校会が作られたのかはわかりませんが、素晴らしい取組、伝統だと思いました。すべて生徒たちの力で、やり遂げたことは、大きな意味があったと思います。

【高3】おいしい顔の饗宴(フードデザイン、保科先生)

12月8日(木)3・4限目、高校3年3組の理Ⅱ「フードデザイン」の授業(選択者7名、保科先生)を見学しました。今日は、ローストチキン、カレーピラフ、サイダーフルーツポンチの3品でした。出来栄えと味に、皆、大満足でした。

「おいしい顔」をしてもらいました。

<ローストチキン>

ローストチキンにかける「ブレービーソース」を作ります。

<カレーピラフ>

生のコメを炒めるところから始めます。かなり本格的です。

コンソメのスープを計量して炊飯器に入れます。

最後に炒めた「むきエビ」を入れて、炊けば出来上がりです。

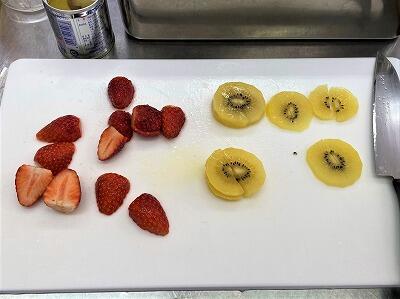

<サイダーフルーツポンチ>

白玉粉(米の粉)を牛乳でこねて、耳たぶくらいの硬さの玉にします。

中火で3分、玉が浮いてきたら1分。あとは冷水に入れます。

これで「白玉」の出来上がりです。

用意した材料を全部投入し、フルーツの缶詰の汁とサイダーを入れれば出来上がりです。

<試食タイム>

この笑顔が、おいしさと満足度を物語っています。

来週は、それぞれが自分の好きなメニューを作ります。どんな料理が出てくるのか、楽しみですね。

【中学】ビブリオバトル1回戦

12月8日(木)8:20~8:35、今日は「ビブリオバトル」の1回戦が行われました。3から4人の班で、一人ずつ、2分間で、推しの本の紹介をしました。終了後、班の代表を決めました。代表に選ばれた人は、2回戦に進みます。

どの学年、クラスでも、熱心なプレゼンが繰り広げられました。

面白そうな本が目白押しでした。

各クラスの図書委員が運営してくれていました。

身近な風景 ~朝日に輝く紅葉②

12月7日(水)朝、校庭の紅葉の鮮やかさが最高潮に達しています。

カメラマンは、鈴木教頭先生です。

↓8日(木)朝の投稿です

【中2】エコバック制作(家庭科、保科先生)

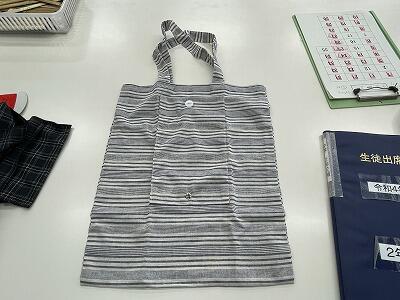

12月7日(水)6限目、中学2年2組の「家庭科」の授業(保科先生)を見学しました。今日は、布製のエコバック制作の1日目でした。

このようなエコバックを作ります。

今日はまず、本体に取り付ける「ポケット」の制作から始めました。

ここまで完成すると、先生にみてもらい、OKなら自分でハンコを押します。

少しずつ、ステップを踏んで完成させます。

わからないところは、友達に教わったりします。

先生に教わることもできます。

皆、黙々と作業を進めています。生徒に感想を聞いてみると、とても楽しいそうです。誰一人、手を休めることなく集中していました。あと数時間かけて、完成させるそうです。冬休みには、お買い物用に使えますね。

特にありません。