スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

2年 課題研究Ⅱ (計画書への助言)

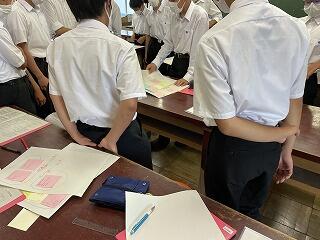

本日は、1年生が作成した課題研究計画書を読み、2年生が付箋で助言を付け加えるという作業をしました。限られた時間の中ではありますが、言葉の使い方から、計画の不鮮明な部分などを的確に見つけ、どんどん付箋にコメントをしていました。

1学年SSH校外研修

11月11日(木)に1年生の生徒がつくば近郊を中心に様々な研究施設を訪れるSSH校外研修を行いました。6つのコースに分かれ,普段見ることのできない大型実験設備を訪れたり,現場の研究者の方々による最新の研究の講義をしていただいたりしました。生徒の今後の一人一研究のテーマ設定や将来的な進路選択などに役立てることのできる,充実した研修内容となりました。

物理部表敬訪問

8月に神戸で行われたスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会で科学技術振興機構理事長賞を

受賞した本校物理部が,栃木市長へ表敬訪問をおこないました。

生徒達は受賞の報告と研究の概要を説明し、市長からはお祝いの言葉をいただきました。

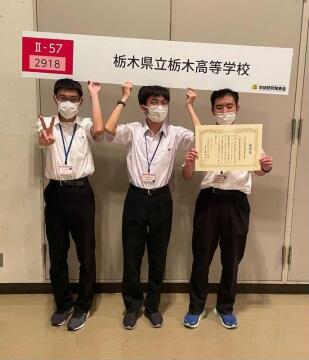

科学技術振興機構理事長賞受賞!

8月3・4日に神戸で行われたSSH生徒研究発表会に本校のSSHクラブ物理班缶サットグループが参加しました。

初日に全220校がポスター発表を行い、その中で特に優秀な発表6件が次の日行われる全体会で口頭発表するという大会でしたが、栃木高校は見事に代表6校のうちの一つに選ばれました。更に全体会を経て、代表校の中で優秀な発表に授与される科学技術振興機構理事長賞受賞(全体2位相当)を受賞しました。

生徒達は労力を惜しまず精力的に研究をしてきたので、このような賞が受賞でき非常に光栄です。

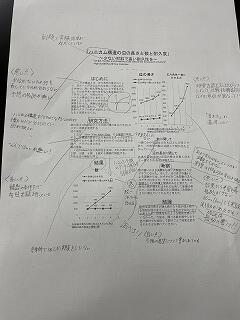

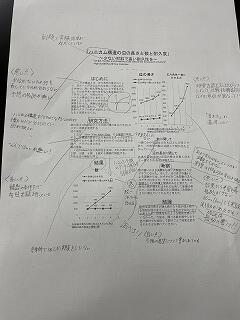

1年生 ケーススタディ発表資料作成

過去2回のグループワークを通じて、書くポスターに対してこれまでに考えた仮説・検証方法・結果・考察・結論に関してまとめてきた内容を一枚の紙に集約する作業を行いました。今後この資料を使ってホームルームで内容を発表していく段階に移っていきます。

1年生 学問探究講義

7/7(木)に宇都宮大学・新潟大学の計12名の先生方に直接講義をしていただく学問探究講義を行いました。宇大の先生方には対面、新潟大学の先生方にはZOOMでの講義をしていただきました。例年ここでの講義が進路決定の要因になる生徒も多数おり、生徒達は最新の研究にふれることで学問への関心を高めました。

1年課題研究Ⅰ 結果・考察・結論を書き分ける

探究活動を論文やレポートにまとめるとき,結果と考察,結論は欠かせません。しかしながら多くの生徒はこの3つを明確に書き分けることが困難です。この講座ではこれらを一つ一つ明確にし,関連性を持って記述する方法を解説しました。最後にケーススティとして担当しているポスターに対して改善策を個々で考えました。

2年 課題研究Ⅱ ゼミ議論(仮説と検証方法)①

今回は初めてのゼミ活動でした。ゼミ活動は、10名程度で一つのゼミを作り各ゼミ会場に分かれて実施をします。活動内容は、それぞれが研究計画書をもとに目的や実験内容を説明をし、その内容に対して他の人が質問やアドバイスをするという内容でした。とても活気があり、生徒たちの発言が止まらない場面もありました。

本日は前半の5名発表でした。次回は後半の5名です。この活動を通してよりよい研究計画書を作成していきます。

本日は前半の5名発表でした。次回は後半の5名です。この活動を通してよりよい研究計画書を作成していきます。

1学年 課題研究Ⅰ 仮説と検証方法についてのグループワーク

ケーススタディとして、それぞれのテーマに別れての仮説と検証方法についてのグループワークを行いました。あらかじめ用意されたポスターに対し、KJ法により仮説と検証方法についての課題を洗い出し、最後には班ごとに発表を行いました。

2年 課題研究Ⅱ ゼミの進め方に関する講話

今回は第一体育館にて、「ゼミの進め方に関する講話」が実施された。次回からいよいよゼミ活動が実施され、ゼミ内で計画書の見直し等を行っていく。それに先立ち、テーマの見直しの視点や仮説の見直し方、実験のデザインの仕方、アンケートの注意点などを改めて確認をしました。