文字

背景

行間

未来の教室とは?

経済産業省「未来の教室」実証事業とは?

本事業では、人間がAI(人工知能)と共存していく社会で必要となる能力を「チェンジ・メーカーの資質」(創造的な課題発見・解決力)と定義し、すべての人がそれを手にすることのできる「学びの社会システム」の構築を目指します。

1.目的は?

具体的には、学習の個別最適化・文理融合(STEAM)・社会課題解決を主なテーマとし、EdTechを活用し、効率的な知識習得と創造的な課題発見・解決能力育成を両立した新たな学習プログラムの開発・実証を進めています。

(1)農業を学ぶ高校生に農業に関わるさまざまなプロジェクト学習が農業学科の学びに繋がっていることを気づかせ、課題に対するソリューションの質をより高め、深めさせる。

(2)農業関連の課題をSTEAMの力を用いて、自らの思考や挑戦により解決する力を養成する。

(3)全国の農業系高校での学びを、創造的課題設定・課題解決力を養うモデルに変えていく。

(4)Agri-techの世界の潮流を理解した上で、世界をリードする人材を輩出する。

経済産業省HP参照

2.本校での実施プログラムは?

農業高校STEAMS開発プログラムC「農業×IoT(センサー)」に取り組みます。

活動内容をHPで随時更新していきます!!

未来の教室実施計画①.pdf

未来の教室実施計画②.pdf

未来の教室実施計画③.pdf

未来の教室実施計画④.pdf

外部リンク

経済産業省「未来の教室 LEARNING INNOVATION」

経済産業省「未来の教室」

日誌

未来の教室

専門家による授業⑦【未来の教室】

今事業の最終回として、本日は「プログラムの振り返り」を行いました。

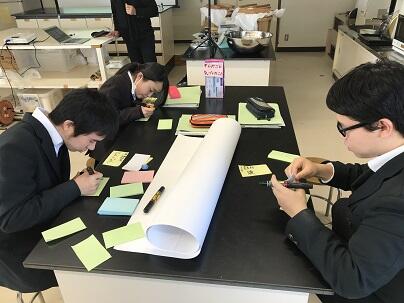

今回行ったプログラミング学習や根こぶ病診断実習などから

「学んだこと・気づいたこと」や「地域に提供できそうなもの・サービス」などを考えて付箋に書いていき、画用紙に貼り付けて各自の考えを共有しました。

この「未来の教室」の実証事業を行って、短期間でしたがとても充実した内容で普段できないことを体験させていただき、とても勉強になりました。

今回授業を行ったのは3年生ですが、あと数ヶ月で卒業してしまいます。

ここで学んだことを今度は2年生、1年生さらに今後入学する生徒たちが引き継ぎ、

農業で活用できるものや地域に貢献できるものなど様々なことに還元してほしいと思います。

今回この「未来の教室」で様々な面での支援やこのような機会を作ってくださった経済産業省、地域創生プラットフォーム、ベジタリア株式会社、アシアル株式会社 など

様々な方にこの場を借りてお礼申し上げます。

本当にありがとうございました。

今回行ったプログラミング学習や根こぶ病診断実習などから

「学んだこと・気づいたこと」や「地域に提供できそうなもの・サービス」などを考えて付箋に書いていき、画用紙に貼り付けて各自の考えを共有しました。

この「未来の教室」の実証事業を行って、短期間でしたがとても充実した内容で普段できないことを体験させていただき、とても勉強になりました。

今回授業を行ったのは3年生ですが、あと数ヶ月で卒業してしまいます。

ここで学んだことを今度は2年生、1年生さらに今後入学する生徒たちが引き継ぎ、

農業で活用できるものや地域に貢献できるものなど様々なことに還元してほしいと思います。

今回この「未来の教室」で様々な面での支援やこのような機会を作ってくださった経済産業省、地域創生プラットフォーム、ベジタリア株式会社、アシアル株式会社 など

様々な方にこの場を借りてお礼申し上げます。

本当にありがとうございました。

専門家による授業⑥【未来の教室】

本日も専門家による授業ということで、「電子工作&Iot接続」を行い、アシアル株式会社 岡本 雄樹 様に授業を行っていただきました。

また本日は経済産業省から 上原 麻里 様、ボストン コンサルティング グループから 内田 優 様にお越しいただき、授業を見ていただきました。

最初に昨日の復習を行い、思い出したところでセンサーの接続を行いました。

普段使い慣れていないドライバーや電工ペンチなど工具類を使って配線や接続作業を行い、センサーを作成することができました。

次に接続が正しいか確認してから、ホコリや水濡れから防ぐためにケースとして使用するタッパーに配線を通すための穴を作り、ケースに収めました。

その後センサーが取得したデータをmonacaで確認し、本校の圃場に移動してセンサーを設置しました。

1グループで一個作成したので農業科のトマトの温室とイチゴの温室に設置しました。

↓作成した温度・湿度センサー装置

↓イチゴの温室 ↓トマトの温室

設置終了後にmonacaで確認したところ、データが反映されていたので無事に完成し今事業の目的を達成することができました。

今回使用した配線やタッパーなどは車屋さんや100円ショップ等で購入することができ、またラズベリーパイやセンサー類も気軽に購入することができるので、生徒達の自宅でも温度・湿度センサーを作ることができるということを教えていただきました。

今事業で学んだことを是非今後も活用していき、より発展したもの自作していってほしいと思います。

次回の1月18日はこれまで行ってきた学習の振り返りを行います。

専門家による授業④【未来の教室】

本日は、専門家による授業ということで、アシアル株式会社 岡本 雄樹 様に「ラズパイ&ネットワーク」の授業を行っていただきました。

今回は4人で1グループを作り、その中でリーダー、システム、電気・安全、記録という役割分担を決め、作業を行いました。

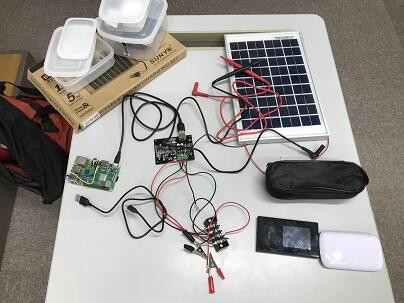

最初に今回の実証事業で作成する温度・湿度センサーの様々な部品の説明とラズベリーパイについての説明をしていただきました。

ラズベリーパイの説明では自分達で調べながらのクイズ形式で説明していただき、初めて触ったり聞いたりした生徒でもとてもわかりやすく、どういったものかを理解することができました。

次に実際にセンサーなどの部品を触っていき、実物を確認しながらラズベリーパイにセンサーを接続しました。その後ラズベリーパイがちゃんと動いているのかマウスとキーボードをつないで確認しました。

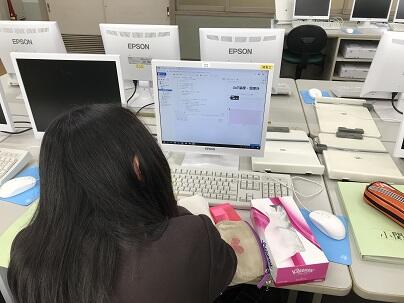

↓今回作成する温度・湿度センサーキット

最後に明日行う作業の予習ということで配線コードの被覆剥がしや端子の付け方の練習を行いました。

普段農業を専門に行っている本校の生徒達にとって、配線や基板に触れる機会があまり無いので、初めてのことばかりでとても楽しく作業を行うことができました。

明日1月16日は専門家による授業を行います。

今事業で学んだことを生かして温度・湿度センサーを作成できるように頑張りましょう!

今回は4人で1グループを作り、その中でリーダー、システム、電気・安全、記録という役割分担を決め、作業を行いました。

最初に今回の実証事業で作成する温度・湿度センサーの様々な部品の説明とラズベリーパイについての説明をしていただきました。

ラズベリーパイの説明では自分達で調べながらのクイズ形式で説明していただき、初めて触ったり聞いたりした生徒でもとてもわかりやすく、どういったものかを理解することができました。

次に実際にセンサーなどの部品を触っていき、実物を確認しながらラズベリーパイにセンサーを接続しました。その後ラズベリーパイがちゃんと動いているのかマウスとキーボードをつないで確認しました。

↓今回作成する温度・湿度センサーキット

最後に明日行う作業の予習ということで配線コードの被覆剥がしや端子の付け方の練習を行いました。

普段農業を専門に行っている本校の生徒達にとって、配線や基板に触れる機会があまり無いので、初めてのことばかりでとても楽しく作業を行うことができました。

明日1月16日は専門家による授業を行います。

今事業で学んだことを生かして温度・湿度センサーを作成できるように頑張りましょう!

プログラミング学習③【未来の教室】

本日は、今回の事業での最後のプログラミング学習を行いました。

今回は前回のプログラミング学習の続きとして、プルダウンメニューを作って選択肢を作りました。

それから、アプリ作成の練習として身長と体重を入力すると自動でBMIの計算を行ってくれるものや選択させて心理テストのようなものを作成しました。

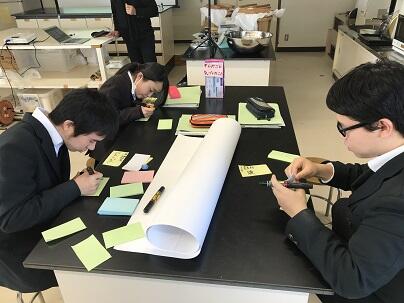

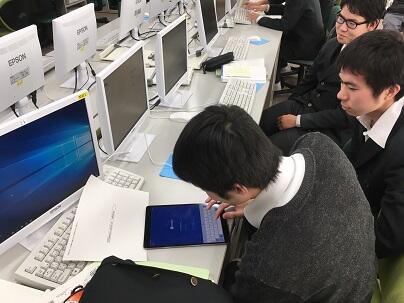

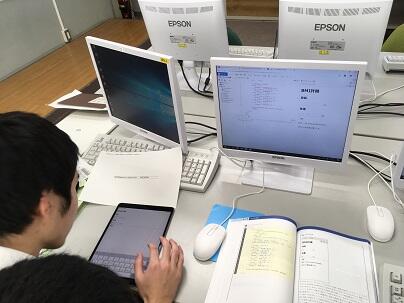

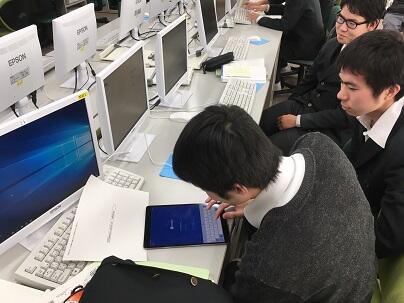

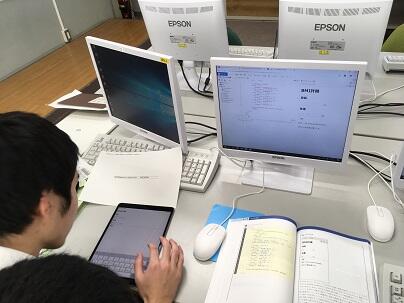

↓自分で作成したBMI自動計算アプリをタブレットで確認している様子

あまり馴染みのないプログラミング言語にだいぶ苦戦していました。

しかし、最初の頃と比べると打つスピードや色々な機能を使えるようになり、パソコンの扱い方が上達したように思えます。

そして何よりも受講している生徒が楽しんで取り組めているというのが一番良かったと思います。

今回までで学んだことを生かして次回1月15日は専門家による授業の「ラズパイ&ネットワーク」を行います。

今回は前回のプログラミング学習の続きとして、プルダウンメニューを作って選択肢を作りました。

それから、アプリ作成の練習として身長と体重を入力すると自動でBMIの計算を行ってくれるものや選択させて心理テストのようなものを作成しました。

↓自分で作成したBMI自動計算アプリをタブレットで確認している様子

あまり馴染みのないプログラミング言語にだいぶ苦戦していました。

しかし、最初の頃と比べると打つスピードや色々な機能を使えるようになり、パソコンの扱い方が上達したように思えます。

そして何よりも受講している生徒が楽しんで取り組めているというのが一番良かったと思います。

今回までで学んだことを生かして次回1月15日は専門家による授業の「ラズパイ&ネットワーク」を行います。

プログラミング学習②【未来の教室】

本日はプログラミング学習②ということで、プログラミングの授業を行いました。

今回からのプログラミングの授業では、アシアル株式会社で発行している「Monacaで学ぶはじめてのプログラミング」という参考書を使用させていただき、授業を行いました。

3人1組で作業を行い、アプリ内にリンクを付けたり、画面の装飾、条件や選択肢によって表示が変わるようになることなどを行い、最初はミスなどがあり苦戦していましたが、3人で協力して無事進めることができました。

HTMLやCSS、JavaScriptなど専門的な言葉などでてきましたが、少しづつ覚えていければと思います。

今回の学習でこの『未来の教室』で行うプログラミング学習の約半分まで進みました。

次回は1月11日にプログラミング学習③を行います。

今回からのプログラミングの授業では、アシアル株式会社で発行している「Monacaで学ぶはじめてのプログラミング」という参考書を使用させていただき、授業を行いました。

3人1組で作業を行い、アプリ内にリンクを付けたり、画面の装飾、条件や選択肢によって表示が変わるようになることなどを行い、最初はミスなどがあり苦戦していましたが、3人で協力して無事進めることができました。

HTMLやCSS、JavaScriptなど専門的な言葉などでてきましたが、少しづつ覚えていければと思います。

今回の学習でこの『未来の教室』で行うプログラミング学習の約半分まで進みました。

次回は1月11日にプログラミング学習③を行います。

専門家による授業③【未来の教室】

本日の4時間目を利用しまして「未来の教室」による公開授業が行われました。

3年生の野菜専攻8名と2年生の38名で行われ、今回も県内外から多くの方々にお越しいただきました。

今回は、「農業IoTセンサーの自作」と題しまして、

アシアル株式会社 スクール事業部

教育コーディネーター 岡本 雄樹 様に講演をしていただきました。

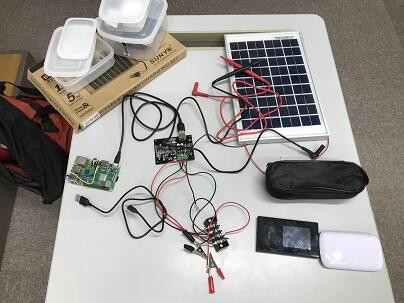

アプリ開発の各学校の成功例や岡本様が自作したセンサーのお話、また実際にラズベリーパイとソーラーパネルを持ってきていただき、生徒が実際に触ってみて「これで作れるんだ」と感動と驚きの連続でとても良い話を聞くことができました。

また、5・6時間目を使い、プログラミング学習①ということで実際にアプリを作ってみました。

最初はどんな感じか掴むために「ブロック崩し」を作成しました。このアプリでのプログラミングはテンプレートが作成してあるので、数値や色を変更することで色々な設定を変えることを行いました。

次に、一部のプログラミングが無い状態のものを一から入力し、「おみくじ」を作成しました。最初は入力ミスなど苦戦をしていましたが、完成すると嬉しそうに作った「おみくじ」で遊んでいました。

今回は感じを掴むためのものでしたが、いよいよ次回から本格的な内容に入っていきます。

次回は1月9日はプログラミング学習②です。

3年生の野菜専攻8名と2年生の38名で行われ、今回も県内外から多くの方々にお越しいただきました。

今回は、「農業IoTセンサーの自作」と題しまして、

アシアル株式会社 スクール事業部

教育コーディネーター 岡本 雄樹 様に講演をしていただきました。

アプリ開発の各学校の成功例や岡本様が自作したセンサーのお話、また実際にラズベリーパイとソーラーパネルを持ってきていただき、生徒が実際に触ってみて「これで作れるんだ」と感動と驚きの連続でとても良い話を聞くことができました。

また、5・6時間目を使い、プログラミング学習①ということで実際にアプリを作ってみました。

最初はどんな感じか掴むために「ブロック崩し」を作成しました。このアプリでのプログラミングはテンプレートが作成してあるので、数値や色を変更することで色々な設定を変えることを行いました。

次に、一部のプログラミングが無い状態のものを一から入力し、「おみくじ」を作成しました。最初は入力ミスなど苦戦をしていましたが、完成すると嬉しそうに作った「おみくじ」で遊んでいました。

今回は感じを掴むためのものでしたが、いよいよ次回から本格的な内容に入っていきます。

次回は1月9日はプログラミング学習②です。

専門家による講演会②【未来の教室】

本日の5・6時間目を使い、専門家による講演会が行われました。

対象生徒は農業科の3年生野菜専攻生と1年生33名で行われ、また、この講演会は公開授業として行われ、県内外から多くの方々にお越しいただきました。

今回講演会をしていただいたのは、「最新のagri-techを学ぶ」と題しまして

ベジタリア株式会社 代表取締役社長 小池 聡 様と

フィールドサーバーについて、同じくベジタリア株式会社

プロジェクトマネジメント室長 竹内 正治 様にお話をしていただきました。

最初に小池様に講演をしていただきました。

ITやAIなど最先端の技術を使うことによって栽培環境を数値化することができ、今まで勘や経験に頼っていたのが、データを見ることで「どこにどれだけの肥料が必要か」、「この天候・温度なら何をしたらよいか」など科学的に管理することができるということや、植物病院についてのお話をしていただきました。

次に竹内様にフィールドサーバーのシステム構成についてや各センサー類についての説明をしていただきました。

生徒のとっては初めて聞く内容ばかりでしたが、最先端の農業を知ることで今後の実習や進路に生かしていってほしいと思います。

次回12月17日はアシアル株式会社 岡本 雄樹 様による公開授業の予定です。

その後にいよいよプログラミング学習①に入ります。

専門家による授業①【未来の教室】

本日より、経済産業省『未来の教室』実証事業がスタートいたしました。

第1回目は専門家による授業として「IPMと根こぶ病菌の遺伝子診断」について、

ベジタリア株式会社 プラントサイエンス部

ベジタリア植物病院 院長 若山 健二 様に講義を行っていただきました。

最初に植物の病原菌についてとIPM(総合的病害虫・雑草管理)について

お話をいただきました。

その後、根こぶ病についての説明をしていただき、

土壌診断をすることによって農薬を散布する量や回数を減らすことができ、

労力や費用などを抑えるとともに土壌診断によって病原菌拡大を

防ぐことができることなどを教えていただきました。

とても充実したお話をしていただき、生徒も大変勉強になりました。

次回12月14日はベジタリア株式会社

代表取締役社長 小池 聡 様による講演会の予定です。

第1回目は専門家による授業として「IPMと根こぶ病菌の遺伝子診断」について、

ベジタリア株式会社 プラントサイエンス部

ベジタリア植物病院 院長 若山 健二 様に講義を行っていただきました。

最初に植物の病原菌についてとIPM(総合的病害虫・雑草管理)について

お話をいただきました。

その後、根こぶ病についての説明をしていただき、

土壌診断をすることによって農薬を散布する量や回数を減らすことができ、

労力や費用などを抑えるとともに土壌診断によって病原菌拡大を

防ぐことができることなどを教えていただきました。

とても充実したお話をしていただき、生徒も大変勉強になりました。

次回12月14日はベジタリア株式会社

代表取締役社長 小池 聡 様による講演会の予定です。

スケジュール

※全国農業クラブマスコット

《のうくっく》は本校卒業生が制作

《のうくっく》は本校卒業生が制作

4

7

9

4

8

4

0