文字

背景

行間

校長室より(New!)

体験を伝えるということ ~中3 修学旅行/中2 社会体験学習~

中学校3年生による修学旅行発表会と、中学2年生による社会体験学習発表会が、それぞれ終了しました。後輩たちだけでなく、保護者の皆様、そして、社会体験学習を受け入れてくださった事業所の方々も発表を聞きに御来校くださいました。

「体験を伝える」ということは、自分の過去の時間を再構築し、その意味や意義を抽出し普遍化するということです。そうしないと、他者にとっては興味・関心を呼び起こされない退屈な時間となるでしょう。

そしてその普遍化の作業は、「文化とは?」「歴史とは?」「自律とは?」「仲間とは?」「働くとは?」「社会とは?」といった本質的(エッセンシャル)な問いを引き起こすはずです。

修学旅行で学んだことを寸劇などで再現。

仕事の内容などをわかりやすく伝えます。

発表後、生徒にお声がけくださる各事業所の方々

「正剛寛」の旗のもと ~高3生 センター試験受験~

19日、20日の二日間、高校3年生が、大学入試センター試験を受験しました。例年は宇都宮大学の工学部が会場ですが、今年は峰キャンパスでの受験となりました。高校教頭、教務主任、進路指導主事、3学年主任、3年各クラスの担任の各先生とともに、激励に行きました。

生徒たちは、「正剛寛」の旗のもと、適度の緊張を伴った面持ちで受験会場に向かいました。

風邪やインフルエンザの季節でしたが、結果として、受験予定の生徒全員が無事受験することができました。それぞれに積み上げてきた力を、ここで発揮することができたと思います。

現在3年生は、その結果を受けて、出願に向けて担任の先生と最後の詰めを行い、二次試験に向けての学習を進めているところです。

自分の力を信じ、一人一人の未来を拓く扉を、力強く開け放って欲しいと思います。

「正剛寛」の旗に送られて 科目選択を間違えるんじゃないぞ

昨日はよく眠れた? 落ち着いてね。

がんばれー。

中学生ロボコン 今年も関東へ、そして全国へ

創造アイデアロボットコンテスト。初めてこの競技を見たとき、大会前日までの選手は技術者・科学者であったのに、大会当日にはアスリートに変貌するのを感じました。それはこの競技が、技術力・チーム力を競う、一種の決闘(デュエル)であるからだと思います。中学校の運動部を引退した3年生が多数この競技に参加しているのも、頷けるような気がします。

本校は、今年も4チームが県大会を戦い抜き、関東大会(新潟県長岡市開催)に出場しました。うち「宇東グラディオ」が活用部門で準優勝し全国切符を獲得。さらに、「宇東フォルテ」が応用部門で、「宇東ブルーテクノ2018」が基礎部門で審査員特別賞を受けました。

この3チームが1月26日に東京で開催される全国大会に出場します。一つ上のステージでのさらなる活躍を期待します。

(写真は県大会における生徒たちの活躍の様子)

孤独ではない長距離走者 ~中学 長距離走~

長距離走とは「自分との戦い」ですが、雲一つ無い青空のの下、生徒とともに走る長距離走は決して孤独ではありませんでした。男子生徒と一緒に走った教頭先生も、とても楽しそうでした。

もしかすると、ともに競い合った生徒たちも、同じ思いだったかもしれません。

みんなでU.S.A. ! ~中学 ダンス教室~

踊り終わった後、手をたたき合い、ハイタッチしたりハグ したりする生徒たちの姿がありました。その姿から、生徒たちが一体感・達成感を体中で感じていたことが伝わってきました。

高校生は粋に、中学生は雅に

主体的に考える生徒・学び合う教師 ~高等学校の授業からⅢ~

私はこんな英文にしてみたのですが、英語として不自然ですか?(英語表現の授業後、休み時間の風景)

その二つは違う心情だと私は思うのですが・・・(国語総合の授業後、休み時間の風景)

研究授業の廊下には、時系列に沿って、すばらしいと思ったこと(青)、気になったこと・聞いてみたいこと(赤)の付箋が貼られました。「授業第一」をスローガンに学び合う教師たちの間に遠慮はありません。

深い学びへ ~高等学校の授業からⅡ~

二学期の半ばから後半にかけて、教頭先生と二人で高等学校の授業を参観しました。

本校の先生方の授業は、授業の構成、学習形態、教材等の様々なレベルで工夫が凝らされており、その背景には先生方の深い教材研究の跡が見えました。教師のこの深い学び無くして生徒の「主体的・対話的で深い学び」は生まれないのだということを実感させられました。

カール大帝の戴冠の意義って何だっけ? ・・・構造的で意味づけられた知識は、細部まで鮮明に記憶に刻印される。(世界史)

一斉授業から → グループ学習へ、自由自在な転換(保健)

どこで筆に力が込められているか研究 。それに基づいて書いてみる。(書道)

自然な教え合いが当たり前。(数学)

引き出された活発な議論。(化学)

ペア学習は、英語・国語では日常風景。

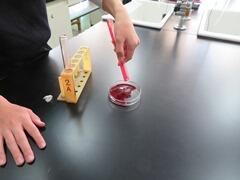

静脈血と動脈血。動物の血液で作ってみると色の違いがわかります。血栓だって作れます。(生物)

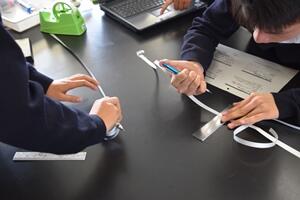

実際の波動はね、こんな感じ。 波動の山と谷をマーキングをすると・・・(物理)

黒パン、ナツメヤシなどが次々と教室に登場する。まるで手品。(地理)

ストローを使って喘息を疑似体験。(保健)

ビデオカメラと三脚とテレビで作った自作の実物投影装置(書画カメラ)で 手元アップ。(美術)

どんな歌い方にしようか? 意識して歌ってみよう。(音楽)

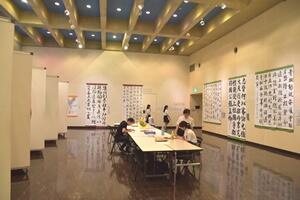

堂々たる筆致で ~高校 書道部 県高校書道展~

第42回という伝統の栃木県高等学校書道展が、宇都宮市文化会館の展示室で開催されました。12月14日(金)に、教頭先生と観覧に訪れました。

本校からも5名の生徒の作品が展示されていました。本校生の作品はそれぞれに堂々とした勢いのある作品だと感じました。生徒の皆さんの、前向きな日々の生活姿勢を垣間見たように思いました。

手作りの看板を手に ~朝の交通安全指導~

今回は、生徒の手作りによる看板を追ってみました。生徒は、それぞれに工夫された看板を手に、自分たちの交通マナー向上のために、自転車走行時のイヤホン自粛や早めの登校などを呼びかけていました。

科学への興味を子どもたちに ~学びの杜の冬休み 高校 理科部~

「高み」へのチャレンジ ~科学の甲子園ジュニア全国大会~

JST(国立研究開発法人科学技術振興機構)主催の第6回科学の甲子園Jrの全国大会に附属中の8名が参加しましたので、12月8日(土)に応援に行ってきました。大会会場は、筑波研究学園都市の中にある「つくばカピオ」です。筆記試験の後は、実技です。塩化カルシウムなどの溶剤を溶かしてその温度変化を計り、グラフ化した上でいくつかの設問を解くという課題でした。もう一つの実技は、45×45×45㎝の空間の中に鉄球を落としできるだけゆっくり落下させる装置を、与えられた材料の中で作るというものでした。

一人一人の基礎的な理科の知識だけでなく、思考力や洞察力が問われ、さらには、役割分担、計画性、コミュニケーション、トラブルの解決といったチーム力が問われる競技であることを実感しました。

数年ぶりの出場であった本校も、生徒たちがそれぞれの持ち味を出し、コミュニケーションをとりながら奮闘しましたが、全国の常連校、強豪校には及びませんでした。本校生も、今回の貴重な経験を「伝統」として後輩たちのために継承して欲しいと思います。

社会のしくみ・働くことの意義 ~中2 社会体験学習~

ご多忙の中、生徒たちの体験学習を受け入れてくださったすべての事業所の皆様に感謝申し上げます。

青少年赤十字大会参加 ~高校社会部 JRC~

美ら海、グスク、そしてアダンの実る祈りの島 ~高2 沖縄修学旅行~

その島には、内陸県である本県とは全く異なった自然がありました。美しい海原と白い海岸。美ら海の魚たち。アダンの実やハイビスカスの花。訪れたのが11月であったにもかかわらず、沖縄には亜熱帯の自然が息づいていました。

また、かつて沖縄には、朝廷の統べる国であった日本とは別の琉球王国という国家があり、「首里城」ではその歴史を実感することができました。

そして悲惨な地上戦が繰り広げられたのも沖縄です。戦後の一時期は米国の統治下にあり、そして今なお多くの基地を抱えるのも沖縄です。平和祈念公園、ひめゆりの塔などでは、20万人にのぼる犠牲者に思いを馳せ、平和の価値やその在り方について改めて考える機会となりました。

琉球方言、独特の沖縄音階による音楽、ソーキそばなどの沖縄ならではの食べ物、シーサーの姿なども心に残っています。

生徒たちにとっては、国内旅行でありながら、日常とは異なる自然、文化、歴史の中で仲間たちと過ごした特別な4日間だったと思います。

それぞれの学び・それぞれの未来 ~高1・高2 大学講座~

高校の1・2年生を対象として、11月16日(金)、本校を会場に高大連携「大学講座」が開かれました。生徒たちは、自分の進路や興味・関心に応じて、9つの講座に分かれて受講しました。生徒たちにとって、一人一人の自己形成につながる時間となりました。

高大接続改革と新指導要領への移行の同時展開という激流の中にある高等学校ですが、ALにせよ何にせよ、生徒一人一人の知的好奇心をかき立てること無くして新たな教育というものはあり得ないのではないかと思います。

講師を務めてくださったのは、全国の大学からおいでくださった御高名な研究者の先生方です。御自身の研究に割くべき貴重な時間を、高校生の未来ために御提供いただきました。ありがとうございました。

がんと向き合う ~高1 保健体育研究授業~

本年度、本校は「がんの教育」の研究を行っていますが、これは、文部科学省からの委託事業として、次期学習指導要領における保健体育の授業を開発する実践研究です。研究授業はその一環として実施されました。

現在の日本では、二人に一人ががんで亡くなっており、がんの予防、がんの克服だけではなく、がんと向き合う、患者と寄り添う、といった視点まで含めての主体的で奥深い学びが求められる分野です。

生徒たちは、想定された状況の中で、家族にどのような治療を選択させるべきなのか、真剣に話し合い、自分たちの考えを堂々と発表していました。

議論する手・伝え合う手 ~高等学校の授業からⅠ~

(化学・世界史Aの授業にて)

附属中学校へ 県教育委員会学校訪問

10月17日(水)、指導担当の柳田主幹をはじめ学校教育課を中心に県教育委員会から18名の先生方、佐野、矢板東の両県立高校附属中から5名の先生方にご来校いただく「学校訪問」がありました。この行事は、1時間目の教育課程実施状況説明から始まり、2・3・4時間目の研究授業と5・6時間目の教科別分科会をメインとして、放課後の全体会まで丸一日がかりの大規模なもので、3年に1度実施されています。

研究授業・教科別分科会は、一部に高校籍の先生方の授業も含め、中学校の先生方全員の授業が研究の対象となります。それぞれに工夫を凝らした授業が展開され、指導主事の先生方からの貴重なご指導・ご助言もいただき、価値ある一日となりました。高等学校の多数の先生方も熱心に中学校の授業を参観していました。

こうした成果を活かして、本校のスローガンである「授業第一」を一層推進していきたいと思います。

鉄球を自由落下させて・・・測ってエクセルに入力。 (理科)

さっきは簡単に折れた同じ材料が・・・ 今度はどうだろう?(技術・家庭)

人物になりきって演じて・・・どんな思いだったかを考える。(道徳)

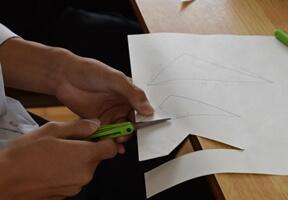

相似形を切り抜いて・・・重ねて、比べて、考える。(数学)

その職業の魅力を付箋紙に・・・のぞきに来た他班の皆に説明。(総合的な学習の時間)

北方領土について勉強し・・・未来の在るべき姿を考える。(社会)

北方領土は、地理、歴史、公民を包括する社会科としての総合的なテーマ。廊下にも、高校や他教科の先生方の姿。

おなかに手を当てて歌う。 ピアノを減らしていくと・・・アカペラに近づく。(音楽)

それぞれの出汁はどんな香りと味わいだろう・・・合わせてみるとどうだった? (技術・家庭)

一点透視図法は難しくない。でも・・・立方体が移動しちゃうとどうなる?(美術)

ベゴニア・ブルーサルビアから、パンジーの季節へ

「防災」ということを知っています

本校防災委員長(高3)の言葉です。防災避難訓練後の、宇都宮市東消防署の消防士の皆様への謝辞でした。経験則から判断し、正常性バイアスにとらわれがちな私たちに、防災の意味を再認識させてくれました。

武道で競う女子中学生 ~中学校県新人大会観戦記~

私が観戦した弓道女子団体で宇東附属中はベスト16の成績を残しました。予選の序盤は不調でしたが、次第に調子を上げ、6射目から7射目は全員的中。団体戦の持っている個の力を引き出す「流れ」を感じました。

県北体育館で開かれた女子剣道も観戦しました。県大会出場の二人は、残念ながら2回戦に進めませんでしたが、「攻め」の姿勢での敗戦だったことが必ず今後の糧となると思います。

先生は高校生 ~教育実習体験

教育実習をしているのは、本校の卒業生・・・ではなく、本校の高校3年生です。中高一貫教育校ならではの風景です。

オールイングリッシュで英語の授業。

解剖実習の支援もします。

道徳の話し合いで意見を引き出します。本職の教師のよう。

宇東高附属中授業風景

9月中旬から、教頭先生と二人で、附属中学校の授業を参観しました。それぞれの教室には、主体的に取り組む生徒たちの学びの姿と、知的好奇心や思考力等を育もうと工夫を凝らす先生方の姿がありました。

同じ正解 t=2 に至る3通りの解き方。18人の少人数授業ならではの「考える数学」。

デジタル機器の活用、グループワーク。これなら気兼ねなく「英語で」話せます。

社会科でも、積極的に自分の「解釈」を発言します。

構造的な板書で、文章の構造を読む(国語)

二人が横を向くだけですぐに始まれる凸字のグループ(国語)

オリジナルのパワーポイント教材は効率化のため? いいえ、「理科的に考えるため」です。

互いに英語でインタビュー

どこかに、この文に合う「to 不定詞」はない? みんなで言葉の宝探し。

話し合って発表。 さっきの試合をメタ認知。

習ったフェイクで抜き去って、シュート! 外れても、さっき練習したリバウンドでもう一回。 習得した技術が積極的なシュートへの意識を生む。

「劇的」に変貌する/海をイメージして ~うつのみやジュニア芸術祭

第20回うつのみやジュニア芸術祭に参加した、本校中学生たちの演技・演奏を鑑賞しました。場所はともに宇都宮市文化会館です。

「劇的」に変貌する ~学校演劇祭

宇都宮東高校演劇部の中学生たちは、「皆殺しのレイチェル」を演じました。これまで高校生とともに活動して来た中学生たちでしたが、今回は、中学だけによるコンクールへの挑戦です。

3週間前の宇東祭で見た劇と同じものだとは思えないほど、文字通り「劇的」に変貌していた劇が舞台上にありました。稽古の中で、そして同時に稽古場の外でも成長を続ける中学生たちの可能性の大きさを実感させられた舞台でした。

海をイメージして ~学校音楽祭

学校音楽祭には、合奏部門に宇東高附属中の音楽部が参加しました。曲目は、吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」です。波の音から始まったその演奏は、しっかりと海をイメージして奏でられていたことを感じさせてくれました。

心を引き継ぐ ~JRC 高校県役員会

自然災害の多かったこの夏でしたが、ようやくJRCも新しい体制でスタートしました。第1回の県役員会にあたり、旧役員から新役員への引き継ぎが行われました。それぞれが、不慣れな役員としての仕事に臨んだときの体験、JRC活動を通じての関係性の大切さなどを語る中で、共通して語られたのが、自らの成長の軌跡に対する自覚でした。

副議長の役職を全うした宇都宮東高校社会部の3年生も、新役員の後輩たちに心を込めて思いを伝えていました。

日がな一日球と戯る ~高校球技大会~

9月7日、高等学校の球技大会が開催され、生徒たちは、日がな一日、サッカー、バスケットボール、バレーボール、卓球の各競技でで競い合いました。それぞれのクラスの団結も強まったことと思います。

総合順位は、さすが3年生が上位を占めました。3年生の皆さんにとっては、卒業式を除くとこれが高校生活最後の大きな学校行事であり、いよいよ本格的な受験モードに入ります。受験もこの団結力で乗り切って欲しいと思います。

蒼穹のその頂点へと秋津飛ぶ ~宇河地区新人大会観戦記~

14日から開かれた宇河地区新人大会では、教頭先生と手分けをして各会場を回りました。弓道男子団体、女子団体、女子個人、競泳男子個人、剣道男子団体、男子個人、女子個人において県大会への出場権を得ました。

以下、私が観戦した試合における生徒たちの活躍をリポートします。

宇東高附属中野球部10人の奮闘

わずか10名の本校野球部。全員が「戦力」です。

初戦は立ち上がりから守備に堅さも見られ、計6点を失いましたが、中盤以降は引き締まった展開になったと思います。最後まで結束して食らいついたその姿勢は、今後の成長につながるはずです。

白き道着の剣士たち

白い道着を身につけて臨んだ女子団体は、残念ながら2回戦で敗退しましたが、強豪校を相手にして、先手先手と、臆せず攻め続けたその敢闘精神に対し、惜しみない拍手を送りたいと思います。

剣道男子個人はベスト8での県大会出場です。

決して笑顔を忘れずに(バレーボール)

女子バレーボールは雀の宮中学校体育館を会場に開催されました。リーグ戦で勝利を得ることはできませんでしたが、どんなピンチでも笑顔を忘れずに互いを励まし合う姿勢は、このチームの成長の基盤として育てていって欲しいと思います。

連合チームだからこそ(サッカー)

宇東高附属中サッカー部の新チームは、部員不足により、宇都宮大学附属中学校と連合を組むことになりました。1回戦は9-2で勝利。2回戦は、シード校相手に0-0の白熱した試合を展開しましたが、最後PK戦で涙を飲みました。

連合チームだからこそ、一人一人が成長するとともに、チームとしての連携を意識して一層の組織力の向上を図って欲しいと思います。

白球を追って(ソフトテニス)

ソフトテニスは、雨で順延した関係で、女子個人戦だけの観戦となりました。

選手たちはそれぞれにペアの選手との意思疎通を図り、必死に白球を追っていました。その白球の先に、一つ上のステージが見えてくるはずです。

PTA交通安全指導実施

生徒は手作りの看板を掲げるなどして、特に自転車登校の生徒の安全意識高揚を図りました。

百花繚乱の宴の後で

8月31日(金)のオープニングイベント、そして9月1日(土)の一般公開。二日間の「宇東祭」を体験して、「多様性」つまり、まじめな研究発表から少々はっちゃけた企画までの振幅の大きさこそ、宇東祭の特徴なのだと感じました。

さて、一般公開の入場者数ですが、3年前が約1800人、一昨年が2000人強、昨年度が2300人強、そして今年度は、PTA・同窓会のスタッフ・来賓の方を除いても、2824人という、たくさんのお客様がご来校くださいました。

中学・高校それぞれ多種多様な企画を成功させた皆さん一人一人の頑張りの成果だと思います。特に、実行委員、生徒会役員の皆さんお疲れ様でした。そのほか、ご指導くださった先生方、PTA、同窓会の関係者の皆様、そして宇東祭を支えてくださったすべての皆様に感謝申し上げます。

4日(火)からは、また褻(ケ)の時間、日常の時間が戻ってきます。ただ、カーニバルにせよ、フェスティバルにせよ、フェアにせよ、ハレの時間(非日常)の最大の機能は、「褻の時間(日常)の活性化」ということであります。

学校祭という夢のようなハレの時間を通り過ぎたことで、生徒の皆さんの日常の学校生活は、宇東祭の前とほんの少し違った表情を見せ、ほんの少しだけより過ごしやすい空間になっているはずです。

宇東高一日体験学習

施設・課外の見学以降のプログラムは、すべて生徒の手によって進められましたが、生徒たちの運営の様子自体もまた、とても良い本校の紹介になっていたのではないかと思います。生徒会役員、音楽部、応援団の皆さん、お疲れ様でした。皆さんのお陰で、本校志望の中学生・保護者の皆様にとって、有意義な時間になったと思います。

ものを作る手 ~附属中学生、ロボコンへ始動~

形無きものから形有るものを生み出す手、協働して価値あるものを生み出す手、洗練に洗練を加える手・・・。

そうした生徒たちの「手」を追ってみました。

フルートが横笛に聞こえたとき・・ ~宇東高吹奏楽部の挑戦~

宇都宮市文化会館で、県吹奏楽コンクールの演奏を聴きました。宇東高吹奏楽部は、この演奏会に、果敢に「和」の調べで挑みました。

結果は銀賞でしたが、演奏後の、涙の中に垣間見える笑顔を見ると、生徒たちにとっては満足のいく演奏だったのではないかと思います。

木管や金管の音色が横笛や尺八に、打楽器の音が和太鼓に聞こえたのは、私だけではなかったはずです。

宇東高サッカー部選手権一次予選観戦記

グローバルサイエンスキャンパス開講式出席

宇都宮大学峰ヶ丘講堂にて開催された、グローバルサイエンスキャンパス(iP-U)開講式に、本校生とともに参列しました。このプロジェクトは、宇都宮大学の研究機能を活用して、グローバル社会で活躍できる科学研究の人材を育成しようとするものです。

本校からは、中学生1名を含む6名が選出され、科学研究、論文執筆、英語によるプレゼンなどに挑戦します。

一人一人の知的好奇心の芽を、思うままに伸ばしてほしいと思います。

大正13年建築の有形登録文化財「峰ヶ丘講堂」にて

県中学総体観戦記

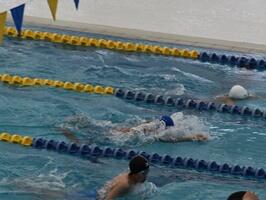

宇東校附属中学校から、県大会には、バドミントン、剣道、弓道、水泳の各選手が出場しました。

その中で、見事、水泳部の男子2選手が、平泳ぎと自由形で関東大会への出場を決めました。本年の関東大会は山梨県での開催となります。山梨での力泳も期待します。

射貫く! 心は平常心

祈るように

関東へ一直線 関東へのスパート

横一線の競り合い

赤 見事二本目 必死のしのぎ合い

熱闘の残したもの ~宇東附中サッカー部の5日間~

結局、県への切符を手にすることはできず、それだけに悔しさも一入だったと思いますが、チャレンジし続けたこと自体にそれだけの価値があるはずです。チームとして胸を張るとともに、その意味を一人一人の中で確かめてほしいと思います。

県中学総体宇河地区大会観戦記

7月21日(土)と7月22日(日)の二日間、教頭先生と手分けして宇河地区大会の各会場を回り、声援を送りました。私は、バレーボール、ソフトテニス、野球、サッカー、剣道の会場に赴きました。特に3年生にとっては、このチームで戦う最後の大会であり、それぞれに思いの込もった試合を観ることができました。

中でも、サッカー部は、1回戦~3回戦、敗者戦1・2回戦の5試合を戦い抜きました。その模様は別途レポートします。

拾え、繋げ、攻めろ!

宇東、ファイト!

チャンス!

投手陣も力投

見事なバント攻撃

取ったぞ先取点

休まず攻める

憧れ続ける心 ~書道部「東鷹展」より~

臨書の大作あり、篆刻あり、絵巻物の仮名書あり、万葉仮名あり、創作あり、合作あり。中学1年生から高校3年生までの生徒の手になる多様性豊かな展覧会でした。

特に、高校3年生の作品は、その完成度の高さに関心させられました。仮名文字の連綿の繊細さに憧れ続けた6年間、王羲之の美しさに憧れ続けた6年間、篆書の線に憧れ続けた6年間、それぞれの6年間の重みを、一つ一つの作品から感じました。

宇河地区水泳大会観戦記

ドリームプールかわちにて、県中学校総体宇河地区大会の水泳大会が開催され、応援に行って参りました。懸命に泳ぐ姿に、頼もしさを感じました。県大会でも、関東大会を目指してのベストパフォーマンスを期待します。

200m平泳ぎで競う本校中学3生の2選手(上と下のコース)

後は任せた! 戦い終えて

(400mフリーリレー) (400mフリーリレー)

本質的な問い ~中大連携教育事業よりⅡ~

通常の試薬ではなく割り箸や紙を使って酸化銅を還元する実験からそこに含まれる成分を考えさせるなど、「酸化・還元」とはどういう現象なのか、といった本質的(エッセンショナル)な問いを投げかけられた授業でした。

関東PTA連合会栃木大会に参加しました

受付係として奮闘する本校PTAの皆さま

とちまるくん、日光仮面、ミヤリーもお客様をお出迎え

PTA県外視察に同行しました

東京大学では、本校OBの経済学部4年、教養学部1年の二人の学生さんに案内いただきました。案内の途中、参加者の質問に答えて、東大に進学したことで視野が広がったことを話してくれたのが印象的でした。

ランチビュッフェから眺める浅草寺とスカイツリー

噴水のしぶき越しに観る迎賓館赤坂離宮

学而思 思而学

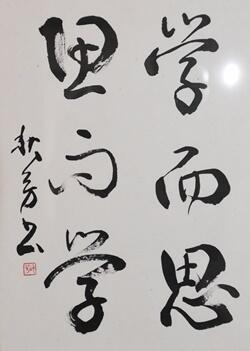

本校の第13代校長、井口昭義(雅号 秋芳)先生から、本校に対し書の寄贈がありました。「学而思 思而学(学びて思ひ、思ひて学ぶ)」の六文字で、右側の「学而思」が行書で、左側の「思而学」が草書で書かれています。

井口先生が本校図書館に寄贈された本が配架されている「井口文庫」の近くに掲げました。

この六文字は、『論語』の「為政第二」の

「 子 曰、学 而 不 思 則 罔、 思 而 不 学 則 殆。 」

(子曰く、学びて思はざれば則ち罔(くら)く、思ひて学ばざれば則ち殆(あやう)し。)

をもとに、井口先生が孔子の思想を六文字に集約して表したものです。

『論語』の元の文は、「先生がおっしゃった。『学んでも、自ら考えなければ本質は見えず、一方、考えるだけで学ばなければ、身勝手な危ういものとなる。』」という意味です。したがって、そのエッセンスとしての「学而思 思而学」は、「学んで考え、考えて学びなさい」という孔子の教えということになります。

さて、この「学」を系統主義、「思」を経験主義、に置き換えて考えてみます。

日本の戦後の教育行政は、「思」重視で始まりましたが、高度経済成長期には、一貫して「学」重視に移行しました。それが、学校の荒れの解消や時代の変化への対応を目的として、「思」に重点を置くように移行し、所謂「ゆとり教育」の時代に至りました。それが「ゆるみ教育」として批判され、再び「学」の重視に移行しました。

このように、教育行政の重点は振り子の両端を揺れているように見えますが、考えてみれば、系統主義と経験主義とは、そのいずれかが正しいというものではありません。さらに言えば、その塩梅や濃度といったバランスの問題ですらなく、「思」と「学」とは、両立させねばならず、その対立は止揚されねばならないものなのだと思います。

現在、急速に展開している教育改革のキーワードで言えば、「活用」がこの両者をつなぐものであり、いわば「而」に当たるもののように思われます。この前提に従って、「学而思 思而学」の六文字を今風に言い換えると、次のようになるでしょうか。

「基礎・基本を確実にに習得し、それ活用して探究しよう。そして探究する中で、必要な基礎・基本をしっかりと身につけよう。」

「学而思 思而学」は、教育にとって、永遠のキーワードなのかもしれません。

『追試』の意味 ~中大連携教育事業より~

「科学的に考える」とはどういうことであるのかについて、実験講座を通じて学ぶことができました。それは、自然科学に限らず、人文科学にも、社会科学にも通じる学問の基礎的な姿勢なのだと再認識しました。

その中の「実証性」に関するお話の一つに、「『追試』可能であること」いう条件がありました。普段私たち教師は、「インフルエンザのために大学入試センター試験を欠席し『追試』を受ける」とか「課題テストで合格点に達しなかった者に『追試』を課す」といった使い方に慣れているため、この言葉が『再現実験』といった意味で用いられたのを久しぶりに聞いたように感じました。

JRC高校連絡協議会新入生歓迎会に参加

宇都宮市中央生涯学習センターにて、JRC高校連絡協議会新入生歓迎会がありました。本校からも、新入生を含む3名の社会部の生徒が参加しました。

6階の大ホールが満席の盛況であったこと、特に新入生の参加率が高かったこと、そして、生徒たちが役員を中心として主体的に運営していたことなどに驚かされました。こうしたことからも、生徒たちは、他者への、あるいは社会への貢献に関心を向けていることが伺えます。

自らの意思による主体的な活動を通じて、自己有用感、自己効力感を培ってくれればと期待しています。

ボストンバック一つしかないとしたら、

さて、何を持って避難しようか・・・

異年齢集団の交流の中で ~体育祭雑感~

晴天のもと、5月26日土曜日に体育祭が開催されました。

その開会の挨拶でも申しましたが、中高の6学年が「正」「剛」「寛」の縦割りのチームを編成して競う本校の体育祭は、「縦割り」であるところに大きな意味があるのだと考えます。5年もの年齢差がある生徒が同じチームの一員として協力し合いながら戦い、あるいは大会を運営するわけですが、この異年齢集団での活動が生徒たち一人一人を大きく成長させるのだと思います。

例えば、知恵を寄せ合って考えたパフォーマンスを物怖じせずに演じたり、主体的に考えて大会を運営したりする先輩の姿を、小学校を卒業してわずか2ヶ月の中学校1年生が目の当たりにし、憧れを抱きます。一方、年長の生徒は、競技においても運営においてもリーダーとして年少者を気遣わねばなりませんが、その「大人としての振るまい」が生徒の内実をその行為に相応しいものに変えていきます。

このような異年齢集団は、かつて、たくさんの兄弟姉妹がいた時代の家庭、あるいはその頃の濃密な親戚関係や地域のコミュニティーには、至極当たり前に存在していました。子どもたちは、その環境において、自分の役割を自覚し、あるいは人との関係の在り方を学んで大人になっていきました。しかし現在、そうした環境は自然なものとしては失われており、子どもたちは生のロールモデルを目にしないままに成長し、ネットワーク上の希薄で危い人間関係に居場所を求めたりなどしています。

中高一貫の公立共学校という、本県での誕生から十余年しか経過していないこの極めて新しい教育形態が、実は、古き良き時代の子ども集団が持っていた教育的機能を最もよく保持していると考えると、感慨深いものがあります。

宇河地区春季大会観戦記

教頭先生と校長とが手分けをして、すべての競技場を回り、すべての競技を観戦しました。私は、サッカー1回戦、サッカー2回戦、男子ソフトテニス、女子ソフトテニス、男子弓道、女子弓道、女子バレーボール、男子剣道の試合を応援しました。

中学生たちの真剣な眼差し、その躍動する姿、そして仲間への懸命の声援に、私も元気をもらったように思いました。

その的の真ん中へ 静かに漂う緊張感

果敢に狙う 面一本・・・

相手ゴール前の攻防

PKを止めるファインセーブ

息もぴったりのコンビネーション よし! チャンスボール!

県高校総体総合開会式参加

宇都宮東高校の応援旗も、他校に混じり健闘を誓いました。

既に、陸上競技の走り幅跳びでの関東出場、男子テニスの団体3位入賞など、多くの競技で本校生の活躍が見られています。

サッカー県総体兼関東大会予選2回戦観戦記

見事に1回戦を勝ち上がった宇東高サッカー部は、 4月29日(日)、晴れわたる空の下、SAKURAグリーンフィールドの人工芝の上で、U-181部リーグの強豪校である國學院栃木高校と対戦しました。

試合は、前半の立ち上がり、相手チームの流れるような攻撃で2点を奪われ、苦しい展開となりました。しかし、その後は、体を張ったディフェンスで猛攻をしのぎ、中盤の厳しいプレスでボールを奪うシーンも数多く見られ、幾度か惜しい得点機を演出するなど、互角に近い試合を作ることができました。

結局、2-0のまま敗退しましたが、次につながるいい試合だったと思います。

宇東高サッカー部は、現在U-183部リーグにおいて4勝1分けで首位をキープするなど、着実に力を付けています。チームとしての今後の成長が楽しみです。

さあ!反撃開始

後半へ 心は一つ

得点機 相手GKとの激しい競り合い

中学1年生の宿泊学習に参加して

初日は帝京大学のサイエンスキャンプに参加し、情報電子工学科長の荒井正之教授の「ロボットの目ってどうなっているの?」という講義を受けました。今まさに旬の分野のお話に生徒たちは聞き入り、講義後には次々と質問の手が上がりました。中には「そのうちにロボットは人間の能力を超えてしまうようにも思うのですが、これ以上は開発を進めるべきではないという限界について先生はどう考えますか。」といった本質的な問いもありました。「荒井先生は、わくわくするもの、面白い、素敵だと思うものを追求していった人なんだと感じました。」という生徒の謝辞にも感心しました。

その後は格納庫に向かい、航空宇宙工学科の先生方から目の前にある航空機やロケットなどについての解説を聞きました。

これらの学びを通じて、生徒たちの知的好奇心や探究への興味は大いに喚起されたと思います。

二日目は、冒険活動センターでの野外炊飯と選択活動に参加しました。生徒たちは、野外炊飯でカレー作りに挑戦しました。薪を燃やし、ご飯を炊き、食材を切り、煮込み、味をつけ、盛りつけるまで、協力しながら、見通しをもって段取りよく進めていました。生徒とともにとても美味しいカレーライスとスープをいただきながら、初日の講義のときとはまた違った生徒の側面に触れることができたように感じました。

午後の選択活動は4月とは思えない炎天下でしたが、イニシアティブゲーム、ニュースポーツ、ウォークラリーに分かれ、元気に活動していました。各班でしっかりと「対話」を重ねながら、各々がリーダーシップ・フォロアーシップを発揮し、困難なミッションに果敢に取り組んでくれたのだと思います。

宇都宮東高校・同附属中学校の生徒の皆さんへのメッセージ

今年のNHK大河ドラマは、幕末・明治維新を舞台とし、西郷隆盛を主人公とした「西郷(せご)どん」ですが、先日の放送でこんな場面がありました。

薩摩藩の藩主である島津斉彬(なりあきら)が、ジョン万次郎から、アメリカの話を聞く場面です。

島津斉彬は、西洋列強がアジア全体にに圧力をかける幕末の時代、鎖国の日本にあって海外に目を向けた開明派の殿様として有名です。一方のジョン万次郎という人は、後に開国のときなどに大きな役割を担うことになる人ですが、もとは土佐藩の漁師でした。あるとき漂流して、アメリカの捕鯨船に救助され、アメリカ本土で暮らしていましたが、あるとき、鎖国状態にあった日本の、そのときは薩摩藩が支配してた琉球に上陸して、やがて島津斉彬と会うことになったわけです。

このとき、万次郎は、斉彬公に、

「アメリカでは、市民が能力に応じて、希望するどんな職業にでもつける」

ということを話しました。そのとき斉彬は、

「西洋の力は、教育の力か・・」

とつぶやきます。

もちろん身分制度の厳しかった江戸時代の日本は「市民が能力に応じて、希望するどんな職業にでもつける」国ではありませんでした。

一方、「学校らしきもの」は、ありました。支配階級であった武士の子どもは、「藩校」と呼ばれる学校で、町人は「寺子屋」というところで、勉強していました。ただ、今の学校と異なり、武士の息子は武士に、町人の息子は町人に、女の子たちは立派なお嫁さんになるために勉強していたのです。つまり、自分の考えで、自分の可能性を開発し、自分の人生を切り開くための学校ではなかったのです。

日本において、今の、近代的な学校制度の基礎が作られたのは、明治5年の「学制発布」です。そこではじめて小学校・中学校という今の「学校」の概念に相当するものがつくられました。

ここで注意してほしいことは、明治5年という年です。この政策が、近代化を急ぐ明治初期の日本の、四民平等、身分制度の撤廃の流れの中で行われたということです。学校の誕生と、身分の撤廃との間には、密接な関係があったわけです。そしてそこには、個人の自己実現が国家の発展の源となるはずだという、明治新政府のヴィジョンもありました。

つまり「近代」の定義の一つは、「誰もが、自分の努力次第で何者にでもなり得る」ような、人生に選択の自由が許される社会であり、そのことが社会全体の幸福につながる時代のことなのだと思います。

ただ、一つ厳しいことを言います。「何者にでもなり得る」「選択の自由がある」ということと、

「何でもなりたいものになれる」「どのようにでも好きに生きられる」ということとは違います。例えば、「大谷選手のように投手でも打者でも大リーガーとし活躍したい」と思っても、それに見合う努力と適性がなければ実現できません。

「自分の知的好奇心の方向は、どこを向いているのか」

「自分はやがてどのような社会的な役割を担っていきたいのか」

「やがてあるべき自分のために、これから自分はどのような力を身につけなければならないのか」

「したがって自分は、今、何をすべきなのか」

日々の学習や特別活動、あるいは読書の合間に、あるいはむしろそれらの活動を通じて、そんなことを意識して欲しいと思います。

一学期始業式の講話より

白熱の後のゴールに花筏

6日の入学式、9日の校長着任式、離任式、対面式、始業式、そして本日10日の、校長離任式、新任式と、新年度の一連の儀式的行事が終わりました。いずれにおいても、中・高それぞれの生徒代表挨拶は、内容・態度ともにとても立派なものであり、感心させられました。離任式における女子リーダーを中心とした生徒たちのエールも、離任の先生方の心に残ったことと思います。

入学式式辞と校長着任式挨拶で、私は「知的好奇心」と「感受性」が自己実現に対して果たす役割についてお話ししました。また、始業式では、「近代化」における学校の役割について講話をいたしました。いずれも、特に中学生にとっては難しい内容だったかもしれませんが、生徒たちは皆、真剣な表情で耳を傾けてくれました。

この季節は、例年ですと桜の開花、あるいは満開の時期と重なります。ですが、本年は開花が早く、入学式前日には花吹雪となり校庭も薄紅に染まっていました。

赴任のご挨拶

本年度、宇都宮東高等学校・同附属中学校の校長として赴任しました若杉です。

変化の激しいこれからの時代を生き抜ける、強靱でしなやかな知性と学び続けようとする姿勢を持った生徒を育てたいと考えています。その実現のために、6つの柱を持った「平成30年度の重点目標」を別記のように定めました。

校訓「正しく 剛く 寛く」のもと、職員一同、生徒とともに教育活動に精励いたしますので、保護者の皆様、地域の皆様、同窓生の皆様などには、一層のご支援・ご助力をお願いいたします。