文字

背景

行間

記事

令和5年度終業式が行われました。

3月22日(金)は,令和5年度の最終日。

朝から大掃除を行い,全校生徒は体育館へ集合。

まずは今年度最後の表彰伝達。

今回も様々な部活動や生徒個人の素晴らしい活躍が,報告されました。

続いて終業式。令和5年度最後の校長先生のお話は…まさかの原子の話から!

理化学研究所が合成に成功し,2016年に命名権を獲得,「ニホニウム」と名付けられた113番目の元素。

117番目の元素「テネシン」の話をいつものように小道具を出して説明されました。

そこから話はこれらの研究に対する姿勢へと移り,「納得いくまで没頭する」「愚直」というキーワードがあげられました。

「皆さんの愚直とは何ですか?」と問いかけ,

「自由研究・部活動など皆さんの日常は愚直」であり,この1年間の労をねぎらいました。

「愚直な努力から自信につなげる,これが夢への第一歩」

最後に宇女高にもぼちぼち見られるようになった春の訪れを紹介し,生徒たちを激励されました。

「君たちに限界を作れるのは君たちだけ」

その後,生徒たちは各HRにて最後のLHR。集合写真を撮るクラスも多く見られました。

春休みは短いですが,生徒の皆さんにはそれぞれの形で新年度の準備を整えてもらいたいと思います。

最後に,1年間を無事に過ごせたのも保護者の皆様,地域の皆様等多くの方々の支えがあったからこそ。

本当にありがとうございました。次年度も宇女高をよろしくお願いいたします。

2年次 校内レクリエーション

3月15日(金) 2年次生は、校内レクリエーションを行いました。年度の最後に、バレーボール・バドミントン・卓球・百人一首かるたの4競技にわかれて汗を流し、クラスの仲間との絆を深めました。間もなくクラス替えとなりますが、この1年間の思い出を胸に、4月から新しいクラスで一致団結して高校生活最後の1年間を充実したものにしてくれることでしょう。そんな予感をさせてくれる活気に満ちたレクリエーションとなりました。

令和6年度入学予定のみなさんへ

プリント「令和6年度新入生春休みの課題(英語)について」

本日合格発表の際に配布いたしました「令和6年度入学案内」8ページに記載の『プリント「令和6年度新入生春休みの課題(英語)について」』が同封されておりませんでした。大変申し訳ございません。下記がそのプリントです。同じものを改めて3月25日(月)の新入生オリエンテーション時に配布し、説明致します。よく読んで、課題に取り組んでください。

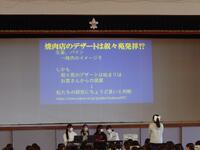

1年次生 総合的な探究の時間 発表会

1年次生の総合的な探究の時間(探究基礎)において,

1年間の研究成果を発表しました。

クラスを10のグループに分け,各グループ与えられた分野

(経済・環境・地域社会・平等・食・コミュニケーション・保健・デジタル・芸術・子ども)

について研究テーマを決定,1年間かけて探究しました。

1月15日・19日の2日間で,各クラスで発表が行われました。

各発表の後には質疑応答が活発に行われました。

2月2日・5日は,各グループごとに分かれ,分野別の発表が行われました。

同じ分野であっても研究テーマは大きく異なり,大変興味深いものとなりました。

この発表会では,各分野の代表を決める投票が行われました。

そして,選ばれた各分野の代表グループが,2月19日・26日の2日間にわたり

第1体育館にて1年次全員の前で発表を行いました。

さすが各グループの代表。どの分野も素晴らしい発表でした。

この1年間で身につけた探究の手法を活かし,次年度の探究活動がより良いものになることを期待します。

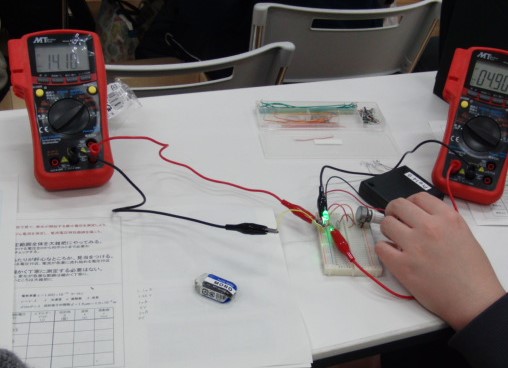

物理チャレンジ対策講座

2月3日(土)13:00から 東京大学の長谷川修司先生をお迎えして、

物理チャレンジ対策講座を実施しました。

1・2年次生31名が参加し、長谷川先生から物理チャレンジと物理オリンピックの概要、実験レポートの書き方、発光ダイオードの実験をご指導いただきました。

実験では、発光ダイオードが発光を始める電圧を色ごとに比較したり、電流と電圧の関係をグラフにしました。今までに見た事のないグラフに戸惑った様子でしたが、全員無事に実験を終えることができました。

全国大会の予選である第1チャレンジは、理論コンテストと実験課題のレポートが課せられます。2つの成績を元に、今年の8月に兵庫県で行われる第2チャレンジ(全国大会)に100名が選抜されます。そこでの理論コンテスト、実験コンテストの結果により物理オリンピック代表者候補が選抜されます。

今年の第1チャレンジのレポート課題は「身のまわりの運動を調べてみよう」です。申し込みは4月から始まりますので、是非参加してみてください。