文字

背景

行間

校長室便り

下野新聞の1面に掲載!

(下野新聞5月12日付け、1面より。下野新聞社より著作物利用許諾済)

佐高ミュージアム⑮

佐高ミュージアムNo76 「カワセミの雛」.pdf

佐高ミュージアムNo77 「アオダイショウ」.pdf

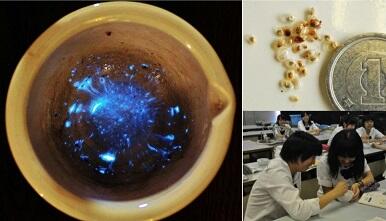

佐高ミュージアムNo78 「ウミホタル」.pdf

佐高ミュージアムNo79 「オジギソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo80 「マイマイガ」.pdf

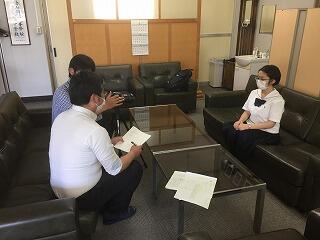

下野新聞の取材がありました!

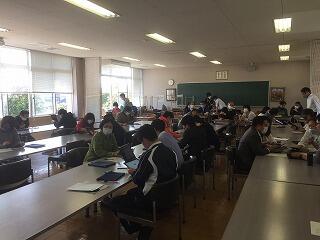

本校では、中高の各学年とも希望面談を実施しています(高3については、学年で対応しています。)

分散登校初日ということで、本日朝、下野新聞の社会部から取材の依頼があり、10時から11時30分までの1時間半、取材を受けました。

ちょうど、その時間帯に面談にきていた3人の生徒(保護者)を取材していました。

一人目は、3年4組の門脇さんで、面談終了後、校長室まで取材を受けに立ち寄ってくれました。

「久しぶりに先生と話ができて楽しかった。学校が始まらないのは不安だが、学校の先生とは学年スペースのメール等を活用して、家庭での学習を進め、受験に臨みたい。」とインタビューに答えていました。動画でも撮影していましたので、下野新聞の動画ニュースでも紹介されるかもしれません。

二人目は、3年3組の田尻さんで、お母さんと面談を受けていました。

「受験生なので、学校がないのは不安だった。学校がないとだらだらしてしまっていた。面談をしてくれて助かった。自分ではわからないところを知ることができて良かった。これから、頑張っていきたい。」と話してくれました。

また、3年4組の福地さんも面談の様子を取材されていました。

生徒たちにとって、今回の面談はこれまでの過ごし方を振り返ったり、これからどうしたらいいのか、について考える良い機会になっていたようです。

なお、本日の取材は、明日の下野新聞の社会面と下野新聞のHPの動画ニュースで紹介される予定です。

校長室(自宅)便り④

休日は日課の散歩などをしています。新型コロナの影響で、社会や学校は停滞していますが、身近な風景を見る限り、季節は着実に進んでいます。

①麦畑

小麦の穂が実り、もうすぐ収穫期を迎えようとしています。この頃の季節が、「麦秋」です。麦が熟し、麦にとっての収穫の「秋」であることから、名づけられた季節で、5月下旬から6月初旬までとされています。

②アズマヒキガエルの幼生(オタマジャクシ)

4月上旬に、カエル合戦により産卵が見られた池では、幼生がうじゃうじゃ泳いでいます。やがて、四肢が生えてきて上陸するのですが、私はそのXデーがいつになるのか、毎週見に行っています。今日のところ、まだ、脚は生えてきていませんので、もう少し先になりそうです。子ガエルが一斉に上陸するところを、うまく動画にとることができたら、皆さんにも公開します。

③アナグマ

ヒキガエルの幼生を観察に行く途中、山の中でガサガサ音がするので、音のする方向をじっとみていたら、やがて、一匹の野生動物が姿を現しました。ちょうど、カメラを手にしていたので、写真にとることが出来ました。急いで、県立博物館の林さんにメールで写真を添付し、確認してもらったところ、「アナグマ」ということが判明しました。「いいものを見ることができましたね。うらやましいです。」とのコメントがありました。

https://youtu.be/r8AgoyfhS6U

休日のちょっとした散歩の中で見ることができた、「身近な風景」の一コマでした。

佐高ミュージアム⑭

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

今後の県立高校の対応について

5月8日(金)18時30分、とちテレで知事の記者会見の生中継がありました。

そこで、県立学校の対応について、来週の11日(月)から準備が整った学校から、順次、分散登校を実施する、ことが発表されました。

これを受けて、県教育委員会は、「臨時休業中の学校運営に関する県立学校の指針」を発表しました。この全文は、県教委のHPでも公表されています。

臨時休業中の学校運営に関する県立学校の指針.pdf

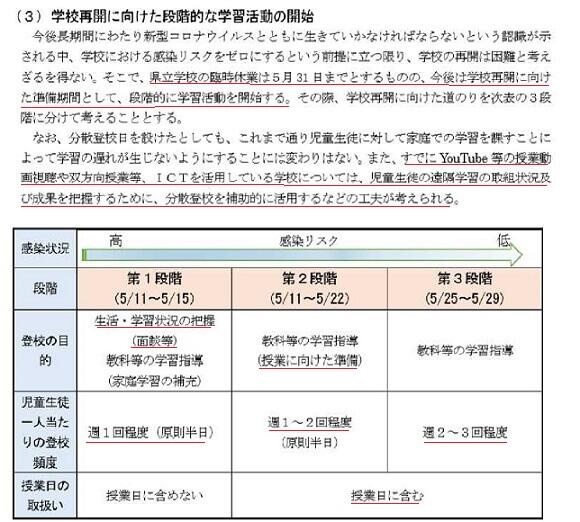

その中から、「(3)学校再開に向けた段階的な学習活動の開始」について、一部抜粋して、以下にお示しします。(赤線は青柳が加えたものです)

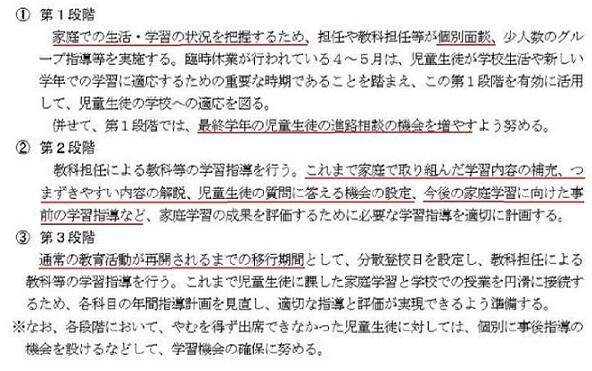

これによると、学校再開までの休業期間を、感染リスクに応じて、第1段階から第3段階まで設定しています。5/11~5/15を第1段階、5/22までを第2段階、5/29までを第3段階とし、徐々に登校回数を増やして、面談や学習指導を行う、としています。

この方針の公表に先立ち、学校には昨日、方針の暫定案が示されましたので、校内で急遽、校長、中高の教頭・主幹教諭・教務主任・各学年主任により、本校の対応を検討した結果、第1段階として、生徒の「希望面談」を実施することとしました。

これは、第1段階の目的として記載されている「生活・学習状況の把握」を目的としていますが、生徒が学校生活や新しい学年での学習に適応するための重要な時期であることを踏まえ、昨日配信した一斉メールでは、「臨時休業中の生活や学校再開に向けて心配なことや話したいことがある場合は、遠慮なく面談を希望してください。」としました。特に、入学式を含めて2日しか登校していない中学1年生や高校1年生の高入生(附属中以外からの入学生を呼ぶ正式名称です)は、とりわけ、学校生活への不安も大きいことが予想されることから、「ぜひ希望面接を利用してください」とお伝えしたところです。もちろん、それ以外の生徒も遠慮なく希望してください。

また、高校3年生については、進路選択という重要な時期ですので、学年で独自に対応しています。

昨日の「一斉メール配信」の背景と趣旨は以上の通りですので、是非ご利用ください。なお、本日付け、下野新聞の1面の記事中、「11日は全日制県立高59校のうち22校で分散登校を始め、」とありますが、本校の取組も分散登校の一形態として、22校のうちにカウントされています。

各段階の具体的な内容については、先ほどの県の指針では以下のように記載されています。

ところで、本校での第2段階、第3段階についてですが、この正式な指針が示されたのは昨日の知事の記者会見終了後(19時すぎ)で、すでに示されていた暫定案からかなり修正されたものでしたので、来週早々に改めて校内で検討を行います。本校の対応方針が決まりましたら、お知らせいたします。

なお、いずれにせよ、分散登校は、1クラスを2分割程度にした上で、週1、2回程度で、登校時間等も限定されていますので、授業を先に進めるというよりは、これまで、家庭で取り組んだ学習内容の補充や、質問等に答えたり、今後の家庭学習に向けた事前の学習指導など、が中心になってくると思われます。

基本的には、昨日発送しました「学習課題等」を家庭で学習することが、休業期間の学習の本流と考えています。

本校では、そのために、ユーチューブによる授業動画の配信や、質問に答えられる環境の整備に努めています。これは、先日、下野新聞で本校の取組が紹介された通り、他の県立学校でここまで取り組んでいるところは、あまりありません。今後も、こうした本校独自の教材は充実させていきますので、家庭学習を実りあるものにするため、より積極的に活用していただきたいと考えています。

以上、臨時休業期間の分散登校等に関する「本校の対応方針」について、現状を報告させていただきました。趣旨等をご理解の上、ご協力いただけますようお願いいたします。

剥製メンテナンス作業もやりました

溜まったほこりを取る程度ですが、やる前と後とでは、全然違います。

これらが、100年近くたっているとは信じられないほどです。

本校の*美人理科教員の絶妙な「クイックル」さばきによって、剥製に再び輝きが戻りました。

きれいになった剥製たちは、また棚の中に戻しました。授業で剥製が使われることもありますので、あのときの剥製かな、と覚えていてくれると嬉しいです。

*本人の希望により付け加えました。

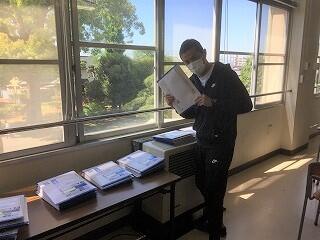

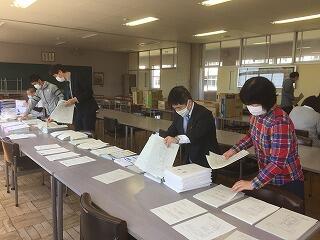

各学年の課題発送しました!

中1と中2です。

中3と高1です。

高2と高3です。

ちょうど正午に、中高全学年の発送準備が整いました。

これだけの分量になりました。

発送準備を終えた後、職員室では、新たな授業動画のお披露目が行われていました。

先生方の授業動画の完成度は、明らかに上がってきていますね。

まもなく、レターパックを発送します。

14:20に佐野高校を出ました。

本日中か明日には届く予定だそうです。

佐高ミュージアム⑬

佐高ミュージアムNo66 「アカボシゴマダラ」.pdf

佐高ミュージアムNo67 「ムカゴ」.pdf

佐高ミュージアムNo68 「ヒキガエルの幼生」.pdf

佐高ミュージアムNo69 「コゲラ」.pdf

佐高ミュージアムNo70 「天体観測」.pdf

宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス(iPU)の募集について

この事業は、大学と科学技術振興機構(JST)が連携し、将来、世界を舞台に活躍し、世界をリードする科学技術人材を育成するため、2014年度に開設されたものです。宇都宮大学は、2015年度から4年間の採択を受けていましたが、その成果がJSTから非常に高く評価されたため、昨年度から引き続き採択を受けました。

(注:これは本当に凄いことだと思います。この年、採択されたのは、宇都宮大学の他には、東京大学と広島大学だけでした。)

iPUに応募すると、選考委員が「自己推薦書」等を基に審査し、定員40名程度が選考されます。学習内容については、土日や祝日、夏休み等の休業期間を利用して、講義や実験を含めた授業を行います。

募集対象は、高校1、2年生ですが、中学生も参加できることになりました。ただし、個人で応募することになりますので、自分で宇都宮大学まで参加できる者に限られます。教員が引率するわけではありません。

これまで、佐野高校からは、毎年、数名は参加しています。そして、そこでの学習を活かして、様々な進学先で頑張っています。以下に、平成27年度受講生である本校卒業生(新井隆太君、大学3年生)の修了生メッセージがHPに掲載されています。

http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/iP-U/%e4%bf%ae%e4%ba%86%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/%e4%bf%ae%e4%ba%86%e7%94%9f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b8/

応募締め切りは 6月15日(月)で、宇都宮大学のiPUホームページからのWeb申し込みです。詳細は、以下のサイトから、募集要項 をご確認ください。

ご家庭で相談の上、希望する者は、各自で直接、Webから申し込んでください。

http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/iP-U/

また、必修科目・選択科目の一覧表も送られてきましたので、ご覧ください。

令和2年度 必修科目・選択科目.pdf

臨時休業延長1日目

校庭東側の道路沿いの歩道には、前回のゴミ拾いから1週間以上たっていますが、ゴミ一つ落ちていませんでした。

おそらく、GWの連休中も、ほとんど人通りがなかったのかなあと思いました。

ところが、校庭西側の朝日森天満宮沿いの道路には、家庭ゴミが捨てられていることがあります。今日も、衣装ケースや子供のおもちゃのようなものが捨てられていましたので、神社の社務所や佐野市役所にも連絡しました。心ないゴミのポイ捨てはやめてほしいものです。

(付)SGH通信No.2「イタリアでのバレエ留学」(4月30日に紹介した内容)をアップしました。

SGH通信(No.2)バレエ留学.pdf

佐高ミュージアム⑫

佐高ミュージアムNo61 「カラスの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo62 「シロツメクサの紅葉?」.pdf

佐高ミュージアムNo63 「スズメの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo64 「サイエンスショー」.pdf

佐高ミュージアムNo65 「クサガメの孵化」.pdf

校長室(自宅)便り③

またまた、本の紹介(3回目)です。基本的に自宅にいましたので、こんな内容でご容赦ください。

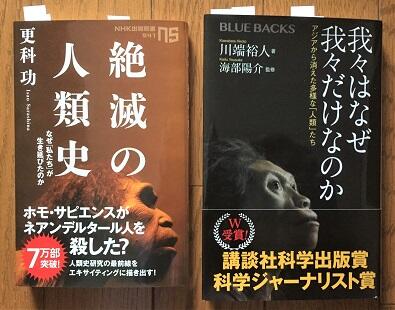

「絶滅の人類史 なぜ「私たち」が生き延びたのか」(NHK出版新書、2018年1月発行)

② 川端裕人(かわばた・ひろと)著、海部陽介(かいふ・ようすけ)監修

「我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な『人類』たち」(講談社、ブルーバックス、2017年12月発行)

人類の進化については、中学の社会の歴史分野や、高校の日本史や世界史で学びますが、あまり人気のない時代なのかも知れません。確かに、新撰組の土方歳三の写真を定期入れに入れるレキジョはいるかもしれませんが、ネアンデルタール人の復元図を持ち歩いている人はいそうもありません。ところが今、人類の歴史に関する新事実が次々に判明し、人類学の常識自体が変わっています。上記の2冊は、ほぼ同時期に出版され、人類進化の謎を紹介したベストセラーです。

次に本の内容について紹介します。

・ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは、同時期に生活しており、交雑も行われていた。ホモ・サピエンスは、ネアンデルタール人が数万年かけて進化させた寒い環境に適応させる遺伝子を交雑で手に入れることができた。

・ホモ・サピエンスは、他の人類より、高度な言語が発達し、桁違いに高度な社会を発展させることにより、世界中、「どこでも生きていける」生物として、子孫を増やすことが出来た。

②では、

・かつては多様な人類が存在しており、それらはそれぞれの環境に「閉じ込められ」ていたがゆえに、環境に適応させ、身体の特徴はそれぞれ多様であった。それに対して、現在のホモ・サピエンスは、「どこにでも行くことができ」たため、身体的な特徴は、均質である。

・21世紀になって、さらに均質化の傾向は加速している。身体のつくりにかかわるハード面ではなく、文化などのソフト面でとくにそれが進んでいる。移動と交流と共有と均質化という大きな流れはもう止められない。

①「どこでも生きていける」、②「どこにでも行くことができる」というホモ・サピエンスとしての特徴によって、現在は、グローバル(全地球的)につながった世界になった。私たちが、グローバルについて考える際、自分たちが「ホモ・サピエンス」(という種)であることから、逃れることはできないのではないか。…

…なんてことを考えました。自分が何者かに疑問を持った時、ぜひ読んでみてください。もし、どちらか1冊と聞かれたら、②をお勧めします。②は文筆家(川端さん)が人類進化学者(海部さん)を取材したドキュメンタリーでもあるので、第三者(シロウト)の視点から人類学をとらえています。

佐高ミュージアム⑪

佐高ミュージアムNo56 「ツリークライミング」.pdf

佐高ミュージアムNo57 「おばけタンポポ」.pdf

佐高ミュージアムNo58 「ヌカエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo59 「根粒菌」.pdf

佐高ミュージアムNo60 「トウキョウサンショウウオの幼生」.pdf

先日、下野新聞の取材がありましたが、本日の紙面で「学校独自に学習支援動画」として紹介されています。なお、記事中の「生徒が質問ができる環境」については、連休明けに発送する課題等が入ったレターパック内に案内文書を添付いたしますので、ご覧ください。

(下野新聞5月4日、20面に掲載。利用許諾済)

校長室(自宅)便り②

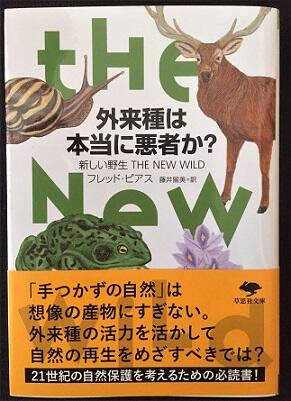

(2)フレッド・ピアス 藤井留美=訳 「外来種は本当に悪者か? 新しい野生 the New Wild」(2016)

の2冊です。 なぜ今、これらの本を紹介しようと思ったのか。それは、テレビ東京で2017年から放送が始まった「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦」が大人気で、「外来種=ワルモノ」とみなす風潮が強くなってきていることに加えて、最近は、新型コロナ感染者や最初に発症したアジアへの差別など、「悪者とみなした者への差別」や「思考停止」ともとれるような考え方が、世の中に広がっているように感じるからです。

そこで、そもそも「外来種=ワルモノ」という考えが正しいのかどうか、ここから考えてみてはどうかと思いました。

私にとって、外来種がワルモノなのか?を考えるきっかけとなったのは、本校の科学部でのカメ研究です。カメ研究は、平成20(2008)年度に生徒有志により生物同好会が発足し、その年の夏からカメの生息分布調査を始めたことからスタートしました。身近にカメが生息していること自体が驚きでした。

(背中に発信器を付けたクサガメ)

一般に、外来種と呼ばれるのには、「明治時代以降に」「人間の活動によって移入」してきた生物、という重要な要素があります。また、国内で人間が生物を移動させた場合も「国内移入種」と呼ばれる外来種とされています。いずれにせよ、人の手が運んできた生きもの、ということになります。

①在来種を捕食する(ブラックバスなど)

②在来種と競合する(外来種カダヤシと在来種メダカなど)

③在来種と交雑する(オオサンショウウオと交雑するチュウゴクサンショウウオなど)

https://web.tsuribito.co.jp/enviroment/ikeda-gairaishu1904

ここまで説明してきた外来種排斥の流れは、「過去の自然」や「手つかずの自然」を取り戻そうというのが目的でした。これは、現在の自然保護の考え方でもあります。そこには、「手つかずの自然」が存在する、という前提がありました。

(ここまで、読んでくださいまして、ありがとうございます。)

佐高ミュージアム⑩

今回は、「文学作品に登場する動物たち」として、ヨタカ(『よだかの星』宮沢賢治)と、オオサンショウウオ(『山椒魚』井伏鱒二)を紹介しています。いずれも、本校に標本がある動物たちです。

また、本校科学部の活動として、「高校生カメサミット」と「日本カメ会議」を紹介しています。「高校生カメサミット」は、JST(科学技術振興機構)の予算(「中高生の科学部振興プログラム」3年間、毎年50万円)を得て、本校が、全国でカメについて研究している高校の科学部等に呼びかけ、日本のカメ研究者たちの全面的な協力の下、実現しました。3年間、毎年開催し、佐野高校科学部のカメ研究は、一気に全国区になりました。この間、各種の学会等(日本爬虫両生類学会、日本動物学会、日本カメ会議)でも発表しました。

「台湾で見かけた蛙たち」は、台湾修学旅行での一コマです。

佐高ミュージアムNo51 「ヨタカ」.pdf

佐高ミュージアムNo52 「高校生カメサミット」.pdf

佐高ミュージアムNo53 「オオサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo54 「台湾で見かけた蛙たち」.pdf

佐高ミュージアムNo55 「日本カメ会議」.pdf

下野新聞の取材がありました!

本校は、県の方針に基づき、パスワード付きの各学年のグループスペースを開設し、課題やユーチューブを活用した授業動画等の配信を開始していますが、実は、どこの県立高校でもやっていることではなく、本県としては、かなり先進的な取り組みのようです。取材に来られた下野新聞の竹内さんは、今年度から佐野支局に配属された記者さんで、事前に本校のHPを細かくご覧になっていました。

(下野新聞社佐野支局の竹内さん)

本校のインターネットを活用した学習支援の特徴としては、

①ユーチューブを使って、授業をわかりやすく理解できるような動画の教材(10分程度の短いもの)を数多く作成している。

②中高の生徒全員が家庭で動画を視聴できるよう、希望する生徒には、今後、タブレットを貸し出す予定である。

③家庭で学習していて疑問に感じた点について、先生に質問できるよう、専用のメールアドレスを用意している。(これは、準備でき次第、生徒の皆さんにお知らせします。)

特に、①については、多くの先生方が、動画を投稿できるよう、本日、希望者による研修会を開催しました。30名以上の先生が参加するなど、先生方は非常に前向きです。下野新聞の竹内さんは、その様子も取材していました。

今回の取材は、連休中には記事になるそうです。明日以降の下野新聞の県南版にご注目ください。

バレエ留学の篠原さん来校

本日、佐野高1年の篠原楓乃(しのはら そよの)さんがお母さんと来校しました。

篠原さんは、昨年、埼玉県で開かれたバレエの全国大会「WBCバレエコンクール」で優勝し、奨学金制度により、イタリア中央部のトスカーナ州立バレエ学校(アテネオ・デラ・ダンザ)に8月下旬から留学し、プロのバレリーナを目指しています。

現在は新型コロナの影響で学校が休校であるため、日本に帰国しています。これまで通っていたバレエスタジオで練習したり、イタリアからの遠隔レッスンにも参加しているそうです。

バレエ学校では、イタリア語の授業もあり、日常的な会話はなんとかできるようになったこと、寄宿舎で生活しており、食事は毎日、自分で材料を調達して作っていることなど、近況を報告してくれました。

しかし、留学期間は3年間であるため、佐野高校で卒業することはできないことから、本校は退学し、広域通信制の高校で卒業資格をとることとし、本日、その手続きをされました。

篠原さんは、「今はバレエに専念し、将来は世界で活躍するバレリーナになるのが目標」と、力強く語ってくれました。

(バレエ学校のトレーナーを着た篠原さん)

たとえ、佐高生でなくなっても、佐野高校、同附属中で学んだ生徒であることには変わりありません。篠原さんには、佐野高校はこれからもプロのバレリーナになれるよう、応援し続けることと、イタリアでの活躍の様子をまた報告に来てくれるよう、伝えました。

篠原楓乃さんの今後のご活躍を祈念いたします。

(詳細は、後日、SGH通信でも紹介します。)

R2SGH通信(No.2)バレエ留学.pdf

佐高ミュージアム⑨

今回は、季節的に春から初夏にかけての話題ですので、ちょうど今くらいの季節感のものが多いです。

そういえば、2012年には金環日食があったっけなあ、と思い出しました。

佐高ミュージアムNo46 「トウキョウサンショウウオ」その3.pdf

佐高ミュージアムNo47 「土筆」.pdf

佐高ミュージアムNo48 「ミシシッピアカミミガメ」その2.pdf

佐高ミュージアムNo49 「カエル・サンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo50 「金環日食」.pdf

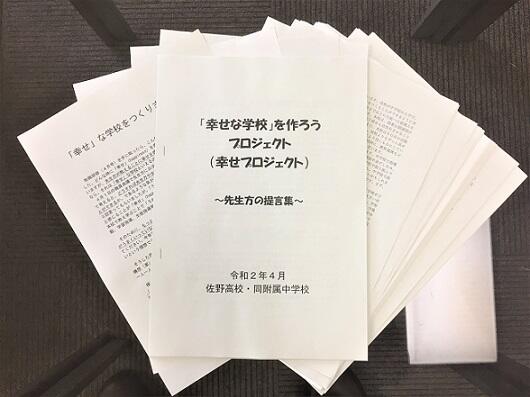

「幸せな学校」をつくりませんか?

生徒や先生方にとって『幸せな学校』をつくりませんか。

現在、佐野高校は、文部科学省からスーパーグローバルハイスクール(SGH)に指定されていますが、指定期間は5年間(平成28年度から令和2年度)です。つまり、今年度が最終年度で、来年度からはSGHを名乗ることはできません。また、文部科学省は、現在、SGHの新たな募集は行っていません。

今春、SGH2期生が卒業しましたが、SGH1期生、2期生とも、これまでの進路実績を大きく更新する素晴らしい成果をあげてくれました。「難関大学に何人合格するか」という指標は、もはや時代遅れなのかもしれませんが、SGH活動を経験した卒業生たちは、難関国立・私立大学(北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、一橋大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学、早稲田大学、慶応大学、上智大学、東京理科大学等)を始め、国公立・私立の複数の医学部など、一昔前では想像もできないような実績をあげました。もちろん、難関大学ばかりでなく、自分がやりたいことができる大学を自分で見つけ、合格を勝ち取った生徒は数知れません。

高校教育改革の先陣として道を切り開いてきたSGH活動によって身につけた資質や能力、貴重な体験は、大学入試でも力を発揮してくれました。

(生徒の活動や発表の様子)

来年度からは、これまでのSGH活動の次のステージである「ポストSGH」が始まります。

私は、令和2年度最初の職員会議(4月1日)で、今年度の学校運営方針・努力点の筆頭に、「ポストSGH構想及び体制の構築」を掲げました。

令和3(2021)年度から7(2025)年度までの5年間の計画です。

(資料1:令和2年度 運営方針・努力点.pdf 、資料2:ポストSGH体制について.pdf )

この5年間には、例えば、大きなライバルとなる足利高・足女高の統合新校の開校(2022)や70億円かけて新築する新校舎への移転(2024)を始め、新学習指導要領の実施(中学:2021から完全実施、高校:2022から年次進行で実施)などがあり、まさに激動の5年間なのです。

これを乗り越え、本校がさらに魅力ある学校(生徒が入りたいと思う学校)となるためには、新学習指導要領の趣旨を踏まえ、本校にしかないメリットである「中高一貫教育」や「SGH活動の成果や実績」を最大限に生かした「ポストSGH構想」を打ち出す必要があることをまず、先生方に理解していただきました。

そこで、佐野高校は、今後、どのような学校を目指したらいいのか、まず、先生方一人一人の考えをお聞きしたいと考え、冒頭のように、生徒や先生方にとって、「幸せな学校」をつくりませんか? と提案しました。

(資料3:幸せな学校.pdf)

生徒や先生方にとって、何が幸せなのか、それは一人一人違うはずです。

どんな学校だったら、生徒や先生方がやりがいや幸せを感じられるのか、そうした思いを多くの先生方が、校長室まで来て、熱く語ってくれました。別に強制したわけではありませんが、実に35名の先生方が入れ替わり立ち替わり、校長室に来てくれました。(もちろん、言葉に出さなくとも、なんとかしたいと思っている先生方は大勢いました。)

こんなに熱い先生方が大勢いる学校は、栃木県広しといえど、今の佐野高校・同附属中学校以外にはないと思います。その思いは、「先生方の提言集」として、35ページに及ぶ冊子に結実しました。中高の全職員が、同じゴールを目指して、動き出しました。

現在、「幸せな学校を作ろう」プロジェクト(幸せプロジェクト)のメンバー(17名)が、ICT環境を駆使して遠隔で議論したり、時に集まったりし、SGHの次のステージである「幸せな学校」について、協議を始めています。

最後に、ここまで読んでくれた生徒の皆さんにお願いがあるのですが、あなたが考える「幸せな学校」について、意見を聞かせてください。

プロジェクトチームが「幸せな学校」について検討する際の参考にしたいと考えています。紙に書いたものを学校再開後に校長室まで持ってきてくれるとありがたいです。(校長が、それにコメントをつけて皆さんに返します。)あるいは、今、学校で準備している「課題提出用のアドレス」にメールで送ってもかまいません(匿名ではなく、学年クラス、氏名は明記してください。)

皆さんが「幸せな学校作り」に参加してくれることを期待しています。

佐高ミュージアム⑧

今回は、ニホンカワウソ、トキ、など、佐高が誇る貴重な剥製の話題が出てきます。

トキの標本は、県内では、宇都宮高校と本校に存在しています。

二ホンカワウソの標本は、県内では、県立博物館と本校に存在しています。

つまり、両方あるのは佐野高校だけなのです。

佐高ミュージアムNo41 「学校林」.pdf

佐高ミュージアムNo42 「ニホンカワウソ」.pdf

佐高ミュージアムNo43 「トキ」.pdf

佐高ミュージアムNo44 「野鳥・水鳥」.pdf

佐高ミュージアムNo45 「アブラコウモリ」.pdf

臨時休業13日目

前回、ごみ拾いに行ったのは、22日(水)でしたので、土日を挟んで5日経っていましたが、ごみは全く落ちていませんでした。

おそらく、外出自粛で、ほとんど通行していないのではないでしょうか。

ところで、校内では先生方はマスクを着けて仕事をしています。

お手製のマスクを着けている方も多いですが、

校長と中高の両教頭は、今日はおそろいのマスクです。

そうこうしているうちに、午前中、全生徒分のアベノマスク(一人一枚)が届きましたので、クラスごとに分けてもらいました。

5月になったら、もう一枚が届くそうです。

校長室(自宅)便り①

具体的な内容は、特に決まっていませんが、本の紹介や身の回りの自然など、自分の得意分野の内容にしようと思っています。

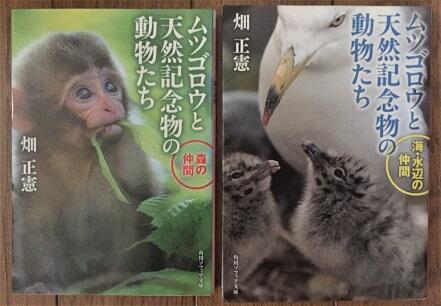

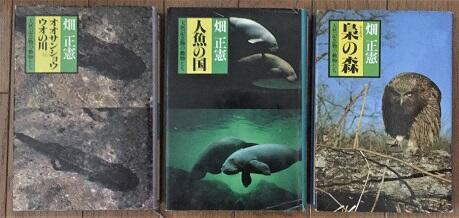

ということで、今回は、本の紹介をしようと思います。

1935年生まれの小説家、エッセイスト、動物研究家、いろいろな肩書がありますが、「ムツゴロウ」の愛称で知られ、1972年から北海道に動物と共生する「ムツゴロウ動物王国」を創設しました。「ムツゴロウ動物王国」は非公開でしたが、ここでの動物とのやりとりがテレビの長寿番組にもなりました。

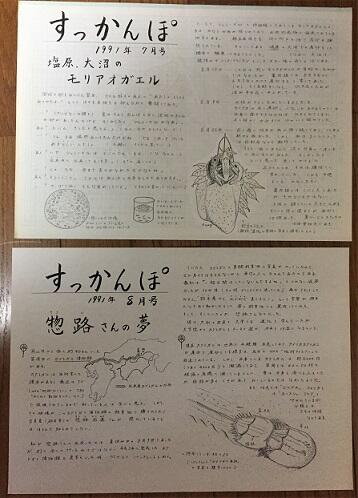

そこで、1990年から生物情報誌「すっかんぽ」(現在、「佐高ミュージアム」という名称で紹介)を発行することにし、そこでルポ(現地取材)を行おうと密かに決意しました。現在、少しずつ紹介している「佐高ミュージアム」も、その精神を引き継いでいるのですが、初期の頃には、実際に「天然記念物」を求めて取材に行きました。例えば、モリアオガエル(塩原)やカブトガニ(岡山県)、ホタルイカ(富山県)などがあります。

このように、教員になりたての私を動かした本でもあります。

佐高ミュージアム⑦

アオバズク、アホウドリ、ハヤブサと本校所蔵の剥製にまつわるお話が多いですが、この頃、栃木県教委の「とちぎの誇れる人材育成プラン」という予算が付いたため、その一環として、佐野高校所蔵の貴重な剥製のクリーニングを専門の業者(剥製制作業者)に依頼しました。ちなみに、佐高ミュージアムNo.23「天然記念物の標本」で紹介した写真はまだクリーニングする前の状態です。なお、アオバズクは、この時期にたまたま見つかった死骸をその予算を活用して剥製にしたものです。

きれいに生まれ変わった貴重な剥製のお披露目も兼ねて、「佐高ミュージアム」として、ガラスケースに入れた剥製を月替わりで正面玄関に展示するとともに、それにタイアップして「すっかんぽ」(現・佐高ミュージアム)の紙面でも紹介しました。

校長室便りで紹介している「佐高ミュージアム」の名称は、その当時の剥製展示の際の企画の名称を使っています。そんなシチュエーションをイメージして読んでいただければありがたいです。

佐高ミュージアムNo36 「アオバズク」.pdf

佐高ミュージアムNo37 「オオオナモミ」.pdf

佐高ミュージアムNo38 「アホウドリ」.pdf

佐高ミュージアムNo39 「ハヤブサ」.pdf

佐高ミュージアムNo40 「マムシ」.pdf

動画配信②

25日の6時現在で、再生回数1011回、チャンネル登録68、いいね34、コメントが5件ありました。

以下に、コメントの主な内容を紹介します。

「改めて自校体操の基礎を学ぶことが出来ました。」

「しっかりsocial distance、密を避けられていて素晴らしいです。涙が出ました。」

「筋肉を動かすことが出来て、自宅で簡単に出来るということに大変感動いたしました。」

「とても感銘を受けました」

さらに、高校のグループスペースでは、独自の動画やメッセージの配信も始まっています。来週になると、また新たな動画が配信されることと思います。

臨時休業12日目

これまでは、佐高の西隣にある「朝日森天満宮」の参道前の「鳥居」には、足場が組まれており、何か作業をしているようでしたが、今朝は足場がきれいに取り払われていました。

木目が鮮やかな「鳥居」の姿が、青空にとてもよく映えていました。

昼休みに神社の社務所で、きれいになった鳥居のことを聞いてみると、もともと昭和44年に金属製の鳥居が建てられたが、老朽化したため、2年前に木製の鳥居に建て替えられたそうです。

そして、今回、木の表面をきれいにして塗装するなど、メンテナンスが行われたようです。そのため、木目がくっきりと際立ち、美しい姿が立ち現れました。

佐野高校の「旭城」は、西隣にある「旭森神社」(現在は、朝日森天満宮)と東に見える「城山公園」に囲まれた学び舎での文武両道の精神を表していますが、明晰な頭脳の象徴でもある「朝日森天満宮」の鳥居が、朝日を受けて鮮やかに輝いている姿が印象的でした。

臨時休業11日目~動画配信始めました!

これまでは、県の方針により、ユーチューブ等を使った動画配信は認められていませんでしたが、授業ができない状況を踏まえ、本校生のみが閲覧できる限定公開という形で、ユーチューブを使った授業等の動画配信が可能になりました。

その記念すべき第1号として、保健体育科による「自校体操をマスターしよう!!!」が本日、試行的に配信されました。午前中、保健体育科の石井勝尉先生の監修の下、高校の古川巧先生、中学の久保美紀先生(新任)、柾木直樹先生による自校体操を体育館で撮影し、簡単な編集を加え、夕方には配信することができました。

一斉メールにより、閲覧可能となったことを伝えると、再生回数は、わずか10分後に70回を超え、本日夜までには500回以上再生されるなど、多くの生徒の皆さんが見てくれました。特に、自校体操を覚えることは中1の保健体育科の課題にもなっていますので、これを見ながら練習してください。他の学年の生徒は、勉強の合間のストレス解消や健康・体力の維持に活用してください。

今後は、他の教科でも、徐々に試行的に授業動画の配信をしていきたいと思いますが、あくまでも、本校生のみの限定公開(検索にはひっかからず、アドレスを知っている人しか閲覧できない。アドレスは各学年のグループスペース内に掲載。内容によっては、閲覧できる期間も限定する。)ですので、その趣旨を踏まえ、本校生だけで利用してください。

佐高ミュージアム⑥

2010年の頃のお話です。

当時の高校生は今や20代後半の社会人。リアルタイムで「すっかんぽ」(当時の誌名)を読んでいた生徒が、このサイトで10年ぶりに読んでくれていたら、めちゃくちゃ嬉しいです。結構、手間暇かけて発行していました。

佐高ミュージアムNo31 「アオズムカデ」.pdf

佐高ミュージアムNo32 「カビ」.pdf

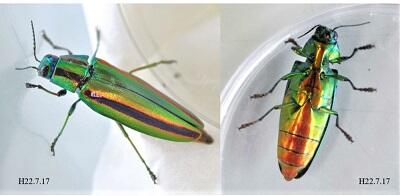

佐高ミュージアムNo33 「タマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo34 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo35 「カイロウドウケツ」.pdf

臨時休業10日目②

全学年とも、課題一覧が掲載されています。また、学年によっては、それ以外のプリントや教材を貼り付けているところもありますが、先生方は試行錯誤でいろいろと検討しています。新たな展開がみられましたら、お知らせします。

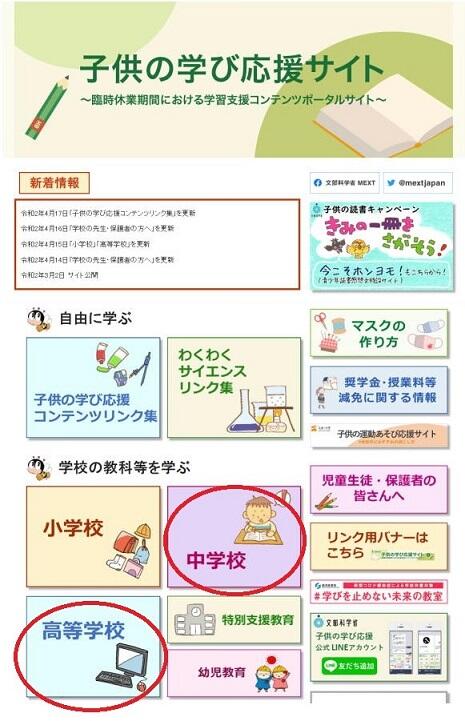

ところで、中学校の各学年の「課題一覧」の最後の行に、文部科学省の「子供の学び応援サイト」の紹介が載っていました。

臨時休業期間中の小学生や中学生、高校生の学習支援として、自宅で活用できる教材や動画がたくさんあります。一度、サイトを訪問してみると、自分にピッタリの教材が見つかるかもしれません。ぜひご活用ください。

子供の学び応援サイト

本校HP「附属中学校」内からもリンクしています。

臨時休業10日目

植え込みにたばこの吸い殻や飲み物の空きペットボトル、先日の強風で飛ばされてきたと思われるゴミなどがありました。

しかし、思ったほど多くはなく、これも不要不急の外出が控えられていることの影響かなとも思いました。

臨時休業9日目②~校庭のタンポポ~

今から12年前は、桜の木が生えている校庭の土手に、シロバナタンポポがたくさん咲いていたのですが、なかなか見つかりませんでした。

やっと見つけたのは、土手ではなく、グラウンドの片隅にひっそりと数株だけでした。

一方、外来種のセイヨウタンポポは、校庭のいたるところで繁殖しており、種子を飛ばしているものもありました。

一見すると、校庭なんて昔も今も同じように見えるかもしれませんが、何か一つの種に注目して経年変化をみると、環境の変化を感じることができます。

こんな簡単な調査(観察)でも、りっぱなフィールドワークになるんですよね。

臨時休業9日目

中学1年生、2年生、3年生、高校3年生については、課題や書類等を郵送する予定です。

(課題等を袋詰めにしたもの。これを郵便局に持っていきます)

また、4月22日(水)より、学校HPに中高各学年の「グループスペース」を開設する予定です。準備ができ次第、一斉メール配信で生徒や保護者に、附属中と高校それぞれの、ログインIDとパスワードをお知らせしますので、それを使ってログインすると「グループスペース」が表示されます。ログインIDとパスワードを知っている本校生と保護者しか見ることができません。その中に、課題一覧表や各種のプリントなどのファイルが置いてありますので、自由に見たり、ダウンロードすることができるようになります。

最初は、利用できるコンテンツは少ないですが、徐々に増えていくのではないかと思います。(以上は、明日の予告です)

佐高ミュージアム⑤

本文中に「生物同好会」という表記がありますが、私が2度目に着任した平成20(2008)年度には、かつて存在した生物部は廃部になっており、当時の生物好きの生徒有志によって「生物同好会」が作られました。同好会として3年間の活動の後、日本学生科学賞での実績等が評価され、生物部に昇格しました。その後、部員が増加するとともに、物理分野の研究をする生徒も現れたことから、間口を広げ、現在の「科学部」に改称しています。

現在、公開中の「佐高ミュージアム」はまだ、生物同好会の時代のお話です。回が進むにつれ、生物部や科学部といった表記が出てきます。ちなみに、No.30では、前任の赤羽校長先生(当時は、栃木県教育委員会学校教育課の指導主事)が登場しますので、どこに出てくるか探してみてください。

佐高ミュージアムNo26 「ドロボウグサ」.pdf

佐高ミュージアムNo27 「ハクセキレイ」.pdf

佐高ミュージアムNo28 「ソメイヨシノ」.pdf

佐高ミュージアムNo29 「クロサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo30 「モジホコリ」.pdf

職員会議は体育館!

現在、校内の3密を避けるために、教職員を3分割して在宅勤務をローテーションしていますが、職員会議は全員で行うため、通常の会議室ではなく体育館で行うことにしました。

本日は雨模様で気温も低かったのですが、体育館の窓を全開にし、人と人の間は2m程度空けるなどして、3密にならないようにしました。

本日は、職員会議のほか、中高の各学年では、延長された臨時休業のための学習課題の準備などを行っていました。中学の各学年は各家庭に郵送する課題等の袋詰めなどを手分けして行っていました。また、高校の第3学年は、日本学生支援機構の奨学金の案内のパンフレットなど、HPだけでは対応できない配布物等があるため、必要書類や課題等を郵送します。中高各学年の課題一覧等は、22日にはHPに掲載する予定です。

佐高ミュージアム④

まだまだバックナンバーがありますので、臨時休業中は1日おきくらいで配信します。

なかなか、外出もままならないかと思いますが、フィールドワーク体験談として、ご覧いただければ幸いです。

佐高ミュージアムNo21 「オオムラサキ」.pdf

佐高ミュージアムNo22 「ナガレコウホネ・コウホネ」.pdf

佐高ミュージアムNo23 「特別天然記念物の標本」.pdf

佐高ミュージアムNo24 「ヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアムNo25 「オニビシ」.pdf

佐高ミュージアム③

生徒の皆さんには、勉強に飽きた時にでも、読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアムNo16 「トウキョウサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo17 「トウキョウサンショウウオ」その2.pdf

佐高ミュージアムNo18 「クワの実」.pdf

佐高ミュージアムNo19 「ウンキュウ」.pdf

佐高ミュージアムNo20 「SPP活動」.pdf

臨時休業6日目(在宅勤務について)

本校では、本日から一部の教員の「在宅勤務」を開始しています。これは、本県の方針により、出勤による感染をできるだけ防ぐことなどから、一定程度の職員が出勤していない状態を確保するため、所属長(本校では校長)は在宅勤務を命じることができることとなりました。

これを受けて、本校では、全職員を3分割し、順番に在宅勤務とすることにしました。これにより、本来、学校で行う業務(教材研究等)を自宅で行うことになります。

これは通常の勤務の一形態ですが、「特別休暇」(臨時休業に伴い、子の世話を行う職員が、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合)や通常の年休で、お休みをとる先生方もいます。これらを含めて、「一定程度の職員が出勤していない状態」を確保しています。

なお、在宅勤務に当たっては、中高それぞれの学年の中で3分割していますので、臨時休業中の学校(各学年)への問い合わせ等には、これまで通り対応できるようにしていますので、ご承知おきください。

SGHアドバイザー会議②

臨時休業5日目

管理棟、廊下、体育館、校舎の周りなどを中心に、9時から約1時間かけて掃除しました。見違えるように、すっきりきれいになりました。

大掃除に限らず、先生方に何かお願いしたりすると、全員が一致団結して動いてくれます。これはどの学校でもできることではないと思います。

この学校の素晴らしいところであり、先生方にはとても感謝しています。

佐高ミュージアム②

退屈したときにでも読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアムNo11「カエラー」.pdf

佐高ミュージアムNo12 「アライグマ」.pdf

佐高ミュージアムNo13 「昆虫食」.pdf

佐高ミュージアムNo14 「空飛ぶ種子」.pdf

佐高ミュージアムNo15 「大賀ハス」.pdf

SGHアドバイザー会議

本校のグローバル教育統括アドバイザーの小松俊明教授(東京海洋大学)と松金公正教授(宇都宮大学)にご参加いただき、テレビ会議システムを使って、遠隔会議を実施しました。初めての試みでしたが、予想以上にうまくいきました。

下野新聞社が取材に来てくれましたので、15日の新聞をご覧ください。

臨時休業4日目

佐野では、最大瞬間風速27.1メートルを記録し、観測史上最大を更新しました。

今朝、校庭を見回ったところ、校庭西側にある部室棟の前に置いてあったロッカーが強風で倒され、中に入っていた靴などが散乱していました。

そこで、先生方で協力して、直ちに復旧作業に取り掛かりました。

大勢でやると、あっという間にきれいになりました。

とりあえず、靴などは空いているロッカーに入れておきましたので、自分の持ち物がある場合は、後で確認してください。

また、校庭の周囲に、強風で飛ばされたものが散乱していましたので、先生方でゴミ拾いなどをして、きれいにしました。

この強風で、校門付近の桜の花びらは、ほとんど散ってしまったようです。

臨時休業3日目

明日(14日)は、本校のグローバル教育統括アドバイザーの小松俊明教授(東京海洋大学)と松金公正教授(宇都宮大学)にご参加いただき、「SGHアドバイザー会議」を開催する予定です。

そこで、実際につながるかどうか、同時に3か所からアクセスし、リハーサルを行いました。音声も明瞭に聞こえ、まるで、すぐそこで話されているような印象でした。 明日の開催に向けて、準備は整いました。

佐高ミュージアム①

そこで、2008年からの「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム」に再編集して紹介してみることにしました。過去の情報ですが、現在でも、普通に読めたり、生徒の具体的な個人情報が載ってないものをセレクトしました。試しに、初期の10回分をアップします。

もし、生徒の皆さんで、退屈している人がいたら、読んでみてください。

佐高ミュージアムNo2「シロバナタンポポ」.pdf

佐高ミュージアムNo3「シュレーゲルアオガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo4「アズマヒキガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo5「ミシシッピアカミミガメ」.pdf

佐高ミュージアムNo6「ホウネンエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo7「カブトエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo8「三杉川・カメ」.pdf

佐高ミュージアムNo9「ツバメ」.pdf

佐高ミュージアムNo10「スズメバチ」.pdf

臨時休業2日目②

12:00頃、附属中のALT(栃木県外国語指導助手)であるラフレニエール・ボーニバル・アナイースさんに今年度の辞令を渡しました。平成29年8月から、連続して附属中のALTをお願いしており、辞令の任期は令和2年7月30日までです。

アナイースさんは、カナダのケベック出身で、英語だけでなくフランス語も話せます。

彼女は、とてもフレンドリーで、附属中生はアナと会話をするのをとても楽しみにしています。また、高校では、SGHクラブのフランス語班の指導もしていただいています。

(マスクを取って、写真撮影させていただきました)

アナから、皆さんにメッセージをいただきました。

I hope we will have fun learning English together !

臨時休業2日目①

臨時休業2日目

今日は、こんなことがありました。

まず、昨日に引き続き、午前中は、各部の打ち合わせ(生徒指導部、渉外部、SGH推進部)がありました。

その間、10時30分頃、この春の卒業生である坂井里衣(さかい・りえ)さんが、合格体験記を届けに来てくれたので、お話を聞くことができました。新型コロナの影響で、大学にはまだ行けてないそうです。

坂井さんは、横浜市立大学国際教養学部にAO入試で合格しました。同学部は非常に人気が高く、定員25名のところ、200名以上が受験しました。AO入試は、志望理由書や高校での課題研究の内容(ともに2000字程度)に加え、プレゼンテーションや面接などで合否が決まります。

私は、佐高のSGH成果発表会には毎年参加していたので、坂井さん達の研究はよく知っていました。彼女達は、SGHクラブに所属し、「日本と台湾の過疎地域の活性化」をテーマに、2年間にわたって、台湾や茂木町でのフィールドワークを行い、研究をまとめました。その研究成果は、本校のSGH成果発表会を始め、立教大学での発表会や地理学会など、多くの場面で発表してきました。その甲斐あって、AO入試の面接では、単なる質問に答えるというより、研究内容に関するディスカッションが行われ、研究する者として対等に扱ってもらえた、と感じたそうです。本校での活動を通して、質問力や、チームで研究に取り組む力などがついた、と話してくれました。

大学では2年生に進級するときに、都市学科を選択し、インフラや経済効果に注目した町づくりについて学びたいそうです。

坂井さんを始め、卒業生の皆さんの活躍を期待しています。

臨時休業1日目

午前中、中高の先生方は、進路指導部、学習指導部、特活部といった校務分掌ごとの打ち合わせを行いました。本校は、中高一貫ですので、各部には中高それぞれの先生が所属しており、連携しながら仕事をしています。午後は、今年度、佐野高校・同附属中に異動してきた先生方の研修などを行いました。また、5月中に予定されていた各種の行事をどうするか、授業の遅れをどうやって取り戻すか、などの多くの課題について、検討をしていました。授業がなくても、先生方はいろいろな仕事をしています。

私は、生物が専門で、特に、両生類(カエルやサンショウウオ)に興味があります。県南の佐野市や栃木市には、トウキョウサンショウウオという両生類が生息していて、主に1月から4月にかけて産卵します。

雨が降った日の夜などは、産卵がみられることがあるのです。

産卵のために山から下りてきたトウキョウサンショウウオ

この話は長くなるので、今日はこれくらいにします。

中高合同入学式

○それは、「恐れずに挑戦してほしい」ということです。皆さんは、それぞれの目標や希望の実現に向けて勉学に、スポーツや文化活動に打ち込もうという意欲を持っていることと思います。しかし、現在、新型コロナウイルスの感染者は、世界全体で100万人を超えるなど、猛威を振るい続け、長期戦の様相を呈しています。私たちの周りでも、東京オリンピック、パラリンピックの延期を始め、外出の自粛、海外研修の中止、様々な部活動の大会の中止、など、自由にやりたいことができない、といった閉塞感に包まれています。もちろん、最優先すべきは人の命ですが、こうした状況が長く続くことによって、皆さんの頭や心、体が、内向きな気持ちに染まってしまうことを私は危惧しています。感染が収束するまではじっと我慢して待つしかない、という諦めに似た思いもありますが、皆さんの頭や心、体の成長は、待ってはくれません。たとえ、勉学やスポーツ、文化活動が、思うようにできないことがあったとしても、それぞれの目標や希望の実現に向けて、恐れずに挑戦し、自分の人生を自分で切り拓くことを怠ってはいけないのです。

グローバル化は、感染症の急激な拡大に伴う難しい課題をあらためて世界に突き付けていますが、今、必要なのは「グローバルを怖れない人材」であると私は考えています。現在の危機的な状況は、永遠に続くものではありません。必ず終わりがあり、そこには新たな世界観が生まれているはずです。本校は、そうした新たな世界への皆さんの挑戦に応えることのできる学校でありたいと思っています。

校長室だより始めます

令和2年4月1日に、佐野高校・同附属中学校の校長として着任した青柳育夫と申します。本校の良さをより知っていただくため、新年度より、「校長室だより」のコーナーを作りました。

まずは、最初は自己紹介を兼ねて、私と佐野高校・同附属中学校との関わりからお話します。

私の出身は、県北の大田原市(大田原高校)ですが、新採用で佐野高校への赴任を命ぜられ、まず、8年間勤務しました。その後、小山西高での8年間の勤務を経て、栃木県教育委員会で高校再編推進担当及び中高一貫教育校設立準備担当(6年間)となり、佐野高校中高一貫教育校の設立準備などに携わりました。その後、同附属中学校が開校した平成20年度に佐野高校に異動し、29年度までの10年間勤務しました。その間、佐野高校は、中高一貫教育校、男子校から男女共学の進学校へと大きな変化を遂げました。また、平成28年度から文部科学省のSGH(スーパーグローバルハイスクール)の指定を受けました。その後、平成30年度、再び、県教育委員会で高校再編推進担当(主幹)となり、2年間の勤務の後、今年度、佐野高校への3度目の赴任となりました。佐野高校には計18年間勤務しましたが、さらに、県教育委員会で中高一貫教育校に関わった8年間を加えると、合計26年間、本校の教育活動に関わってきました。私にとって、佐野高校・同附属中学校は母校以上の存在です。教師としての私のほとんどは、佐野高校でできている、といっても過言ではありません。

こうして私は、佐野高校・同附属中に使命感と「宿命」を感じながら、着任しました。

特にありません。