スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

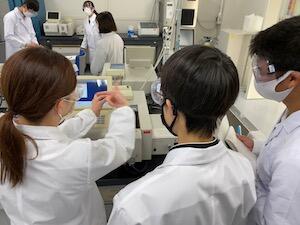

群馬大学 高校生サイエンスインストラクター育成プログラムに参加

化学実験班では分光光度計を使った定量分析を行いました。

分光光度計で定量するための基準となる溶液を6種類、何度も何度も定容を行って作成しました。高校ではここまでの回数の定容が必要となる実験はなかなか実施できません。とても良い経験になったと思います。最終的に作成した基準となる溶液を使用し、分光光度計の値からアルミ箔中の鉄の含有量を求めることができました。

朝から実験を始めて終わる頃には辺りは真っ暗になっていました。非常に内容の濃い1日でした。今回受講した生徒にはぜひ今後同じSSHクラブメンバーの実験を指導できるようになってもらいたいと思います。

最後に、群馬大学の教員の皆様、またティーチング・アシスタントをしてくださった学生の皆様、ありがとうございました。

「はやぶさ2プロジェクト」高校生オンライン取材会

全国から高校生が100名程度参加したこの会に本校からも天文部・物理部中心に20名弱が参加しました。

生徒は吉川さんに直接話を聞くことが出来る貴重な機会に、後輩として一番最初に質問をするなどして、宇宙開発や科学に関する知識を深めました。

このときの様子が11月15日の下野新聞に取り上げられておりますのでぜひご覧下さい。

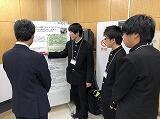

とちぎの高校生課題研究発表会

県内のSSH、SPH、SGHの指定校等が集められ、宇都宮商業高校、佐野高校、大田原高校とともに発表を行いました。その様子は県内の高校にも配信され、オンライン上で活発な質疑応答が行われました。

また宇都宮大学国際学部のモリソン・バーバラ氏による講演も行われ、本校生も積極的に質問等をし、貴重な学びの機会となりました。

今回の発表の一部が12月14日18:20~とちぎテレビ「"学”ビジョンとちぎ」で放送される予定ですのでぜひご覧下さい。

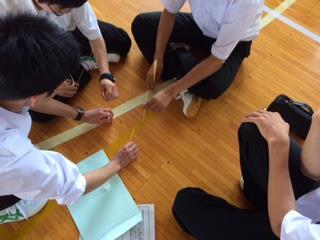

科学の甲子園 栃木県大会(総合第3位)

実技競技は紙で製作した柱を使う競技で、2年生のチームが2位という好成績を収めることができ、最終的には筆記競技と合わせて総合で第3位という成績を収めました。また入賞とはなりませんでしたが、1年生2チームも実技競技で上位につくことができました。1年生には来年も優勝目指して頑張ってもらいたいです。

総合第3位おめでとうございました!

◯2年生の2チーム

◯1年生の2チーム

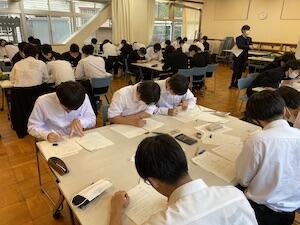

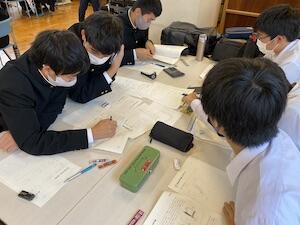

科学の甲子園 栃木県大会(筆記競技)

それぞれのチーム内で物理・化学・生物・地学・数学・情報の計6問の難問に対して所々相談しながら解答を作っていく様子が印象的でした。

公開授業について

今回は,中学・高校の教員向けのみになります。

詳細は次の通りです。

授業研究会実施要項.pdf

申し込み・問い合わせは,直接電話でお願い致します。

TEL 0282-22-2595

公開授業担当 石塚

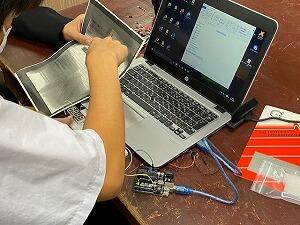

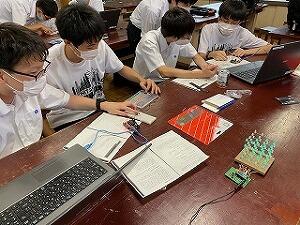

SSHクラブ物理班 マイコン実習 その2

来週はトランジスタを使ってさらに複雑な電気回路とプログラミングに挑戦していく予定です。来週も楽しみです。

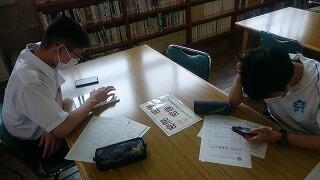

課題研究Ⅰ+国語総合 先行研究調査

SSH事業で購入した iPad 等の端末から Google Scholar を活用して、生徒各自のテーマに関連した論文を調べ、公開されているものを読んで自身の研究に役立てるための方法を、実践形式で学習しました。

夏休みに各自の研究を進める際に先行研究から学んだことを生かしてほしいと思います。

令和2年度SSH生徒研究発表会

以前の記事で校内コンペの様子を紹介しました。

今年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、書面やオンラインによる審査となりました。

本校からはSSHクラブ物理班缶サットグループが代表となり、

「収納時の体積が小さいパラシュートの研究」を応募しました。

応募の直前までデータ収集と発表動画の改善に取り組みました。

良い結果が出ることを期待しています。

クラブ内コンペの様子

SSHクラブ物理班 マイコン実習

特に2年生がTAとしてよい働きをしてくれたため、全員が最後の課題まで到達することができました。

分子生物学の基礎を学ぶ

写真はマイクロピペットを用いてPCRチューブに分注しているところです

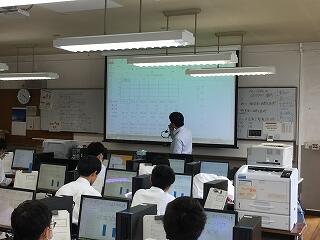

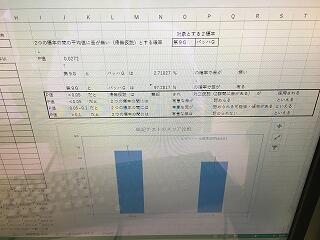

SS情報Ⅱで統計処理を学ぶ

今週のSSH課題研究Ⅰ・Ⅱ

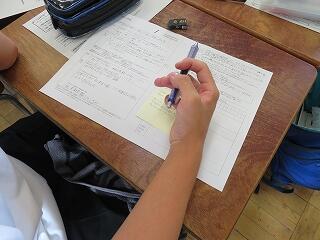

2年生は、1年生が講義を受けている間、先週までに書き上げた1年生の研究計画書を読み、上級生として一生懸命、アドバイスなどを付箋に書いて貼りました。他者の研究への助言を通して、自分の研究を振り返る効果も期待して、このような取り組みを行っています。

SSH全国発表会校内コンペ

7月1日本校講堂において、SSH課外活動団体によるSSH全国大会へ出場するグループを決めるコンペを行いました。

参加したのは学習科学班・テスラコイル班・缶サット班・リン酸班・表面積班・生物班・考古科学班の7班です。

全国大会で発表できるのは1班だけですが、全ての班の成果は年度末の研究発表会等で発表する予定です。

「課題研究」がスタートしました

6/1より臨時休業が明け、平常授業が再開しました。スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業も本格的に再開しました。

6/4(木)課題研究Ⅰ(1年生)オープニング講座

課題研究Ⅱ(2年生)リスタート講座

1年生は、体育館に密を避けて集合し、課題研究の意義や取り組みを通じて身につく力についてSSH部長から講話を受けました。ワークも交えて、課題研究と調べ学習との違いについて理解を深めました。

2年生は、各教室で、保有する研究機材や研究を行う上での注意点等の説明を受けました。

6/11(木)課題研究Ⅰ(1年生)テーマ設定講座

課題研究Ⅱ(2年生)ゼミの進め方講座

1年生は、課題研究において最も時間をかけておきたい部分であるテーマ設定についての講座を実施しました。密を避けるための一案として、今回は各教室にiPadとプロジェクターを設置し、「ロイロノートスクール」というアプリを通じてスライドショーの画面配信を行うとともに、校内放送を併用してリモート講話を試行しました。これまでは講堂に学年全体で集合して、講話していた内容ですが、生徒が各教室に分かれていても一律に指導できる一案として取り組んでいます。6/4に2年生で試行していただいたおかげで1年生はよりスムーズに実施することができました。

本校では、課題研究のテーマは、生徒が好きなこと・興味のあることを重視して決めることを大切にしています。好きなことならば苦になりません。今回のワークでは発想法としてマンダラートを紹介し、自分の興味・関心のあることに目を向け、その中から問いを立てる演習を実施しました。

次回は、研究計画の作成を実施します。臨時休業によって1学期の予定が例年よりも濃密になっていますが、3密を避けつつ、主体的かつ自己内対話を創出できるワークを工夫して生徒諸君の課題研究を支援していきたいと考えています。

2年生は、体育館に密を避けて集合し、適切な研究課題及び仮説を設定するためのポイントについて説明を受けた後に、ゼミ活動の進め方を学びました。2年生は来週から、10人の少人数で構成されるゼミ単位での活動になります。各ゼミには担当教員が1人付き生徒の探究活動の支援に当たっていきます。

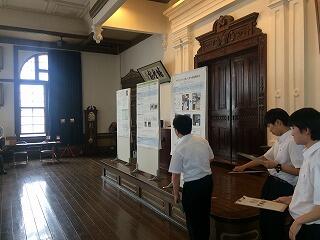

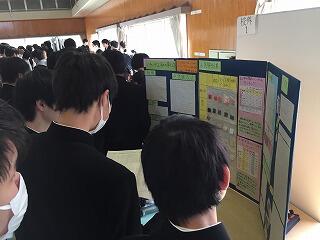

SSH研究成果発表会

2月2日(土)にSSH研究成果発表会が行われました。本校2年生全員による発表に加え、SSHクラブや、県内の小学校、高等学校の児童・生徒による発表、また、大学院生や海外からの留学生、保護者の方々にも多数ご来場頂き、とても活気のある研究発表会となりました。ご来場頂いた皆様に厚く御礼申し上げます。

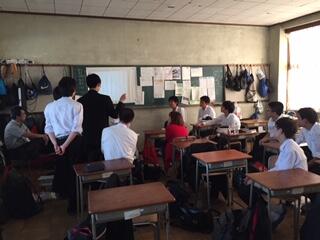

(1) 教室での発表

(2) 第二体育館での発表①

(3) 第二体育館での発表②

(4) 全体講評

SSH研究成果発表会in栃高 開催のお知らせ

来たる2月2日(土)にSSH研究成果発表会を栃木高校で行います。

本校のSSHでは個人研究として生徒一人一テーマを掲げて、2年生全員が発表をします(口頭発表またはポスター発表)。またグループ研究として、SSH課外活動班が全10テーマについて、さらにゲスト校による発表が予定されています。総発表件数は240を超えます。

参加申し込みは不要で、終日出入り自由です。ぜひ足をお運びいただき、生徒達が取り組んできたこの2年間のSSH活動の集大成をご覧ください。

※ お越しの際には、なるべく公共交通機関をご利用ください。

会場 栃木県立栃木高等学校

日程 2月2日(土)

10:00~ 全体会1 第1体育館

10:30~ 自由見学sideA 第2体育館でのポスター発表と各教室での口頭発表

11:20~ 自由見学sideB 第2体育館でのポスター発表と各教室での口頭発表

12:05~ 昼休み

12:55~ 全体会2 優秀者、ゲスト校による口頭発表予定 第1体育館

13:20~ 自由見学sideC 第2体育館でのポスター発表と各教室での口頭発表

14:10~ 自由見学sideD 第2体育館でのポスター発表と各教室での口頭発表

15:00~ 全体会3 SSHクラブによる研究報告など 第1体育館

参加対象 全国SSH指定高等学校、栃木県内高等学校、近隣中学校、本校保護者

SSH 課外活動クラブ 研究報告コンペ

2月2日(土)に、SSH研究成果発表会が行われます。その全体会で研究報告をするSSH課外活動クラブの研究テーマを選出するためのコンペを行いました。

全10テーマの中から選出した結果、「フーコーの光速測定に関する研究」と「超音波洗浄による生体組織への影響の研究」の2テーマについて発表することとなりました。どちらも非常に興味深い研究です。またコンペで選出されなかったテーマに関しても、当日各教室での口頭発表を行います。

SSH 調査探究講座

結果、考察、まとめに関して、仮説・目的との対応など、論文・研究報告における構成について学びました。

SSHクラブ学習科学班による学会発表

SSHクラブの学習科学班に所属する1年生3名が、宇都宮大学教育学部で開催された日本理科教育学会関東支部大会に参加し、夏休み中に行った小学生の自由研究サポートに関する活動を分析した研究発表を行い、多くの方々に興味を持って頂きました。

SSH_宇都宮大学留学生のゼミ参加

SSH活動の目的の一つとして、国内外を問わず活躍できる有為なリーダーを育成する、というものがあります。今回,国際性を培う場を模索する一環として、本校で行われているSSHのゼミ活動に、宇都宮大学在籍の留学生にTAとして参加していただきました。

国際的な視点及び大学生、大学院生という立場から意見をいただき、より深い学びの機会を得ることが出来ました。

SSH_SS校外研修

SSH宇都宮大学学問探究講義

10月18日に宇都宮大学学問探究講義として宇都宮大学から講師の方々を招き、パネルディスカッションと分野別講義を行いました。

第1部のパネルディスカッションでは、「学びとは何か」というテーマで、パネラーが取り組んでいる研究分野と他の分野との繋がり、今の研究に至るまでの経緯、どんな高校生活を送ってきたか、高校時代に取り組んできてほしいことなどについて意見をいただきました。

第2部の分野別講義では、12教室を会場に,宇都宮大学工学部4学科,農学部3学科,国際学部,教育学部,地域デザイン科学部3学科の全12人の講師の方々に1回45分の講義を同じ内容で2回行っていただき、生徒はその中から希望する2講座を受講しました。

生徒達にとっては、大学で実際に研究されている最先端の内容に触れられる、またとない機会となりました。

SSHアカデミックライティング講座

論文の構成についてのレクチャーを受け、さらにワークシートを用いて、あいまいな日本語を直す演習と「問い」の設定を適切に直す演習を行いました。

生徒達は、最終的な論文作成に向けてより具体的なイメージを持つことができたと思います。

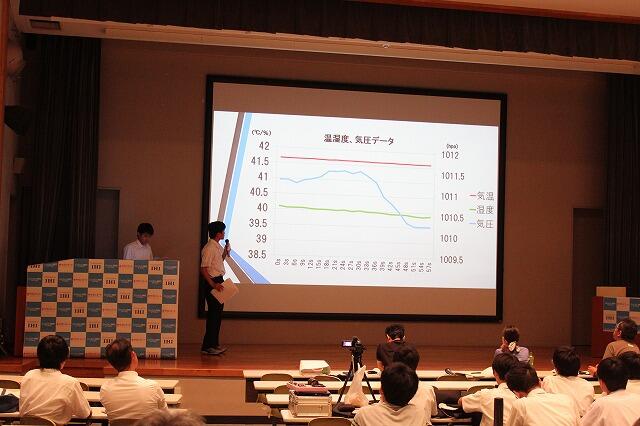

SSHクラブ 缶サット甲子園関東大会出場報告

9月7・8日の二日間、SSH課外活動として、千葉工業大学で行われた缶サット甲子園の関東大会に出場しました。

缶サット甲子園とは、自分たちで作製した缶サット(模擬人工衛星)を、ロケットで70m程度の高度まで打ち上げ、射出、パラシュートによる降下、データ取得などの設定したミッションの達成を目指し、かつそれらのプレゼンテーションも行う大会です。

機体や装置の作製、プログラミングを自ら行うだけでなく、ミッション自体も自分たちで設定することで、発想することの大切さ、物作りの難しさと楽しさを体験し、科学へのさらなる興味・関心を養う事を目的としています。

今回、本校の生徒達が設定したメインミッションは、「地上の電波発信源からの電波をキャッチし、その位置へローバー(探査車)を移動させる」といった高難度なミッションです。

強風中の打ち上げだったこともあり、ミッションは十分達成できませんでした。しかし、改善点や今後の展望などをプレゼンテーションで示すことによって、努力賞(順位としては全体3位)を授与されました。反省点や改善点が非常に多く見つかった大会で、1年生も多く参加でき有意義な時間を過ごせたようでした。また次回に向けて活動していきたいと思います。

SSH科学体験イベントin栃高祭

各班ごとに以下のようなイベントを開催し、小中学生を含め、たくさんの人たちに体験していただくことが出来ました。

・物理班による浮沈子づくり

・化学班による化学実験教室

・数学班によるルービックキューブ必勝法

・生物班によるメダカすくい

また各班活動内容のポスター展示も行いました。

たくさんのご来場ありがとうございました。

SSH マシュマロチャレンジ

SSH 統計学講座

SSH 発想法講座

ワークショップ形式で行い、発想法の一例として、マッピングとマンダラートを用いて実際に生徒達が演習を行いました。

SSH オープニング講座

「高校での課題研究が大学・大学院での研究につながる」というテーマで講演していただきました。

活発な質疑応答がされ、先進的な研究を基盤とした科学全般に生徒達がふれる機会となりました。

そのときの様子が渡辺先生の研究室HPにも紹介されています。

http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/diary2/2018/04/24141118.php

SSH ブラックボックス~見えない中身を想像しよう~

ブラックボックスの演習を行いました。

新一年生生徒全員が体育館に集まり、4人1グループで様々な探求を行って、

箱の中身の構造を想像しました。

内部モデルの説明や反論などの意見交換がなされ、自然科学との向き合い方を学びました。

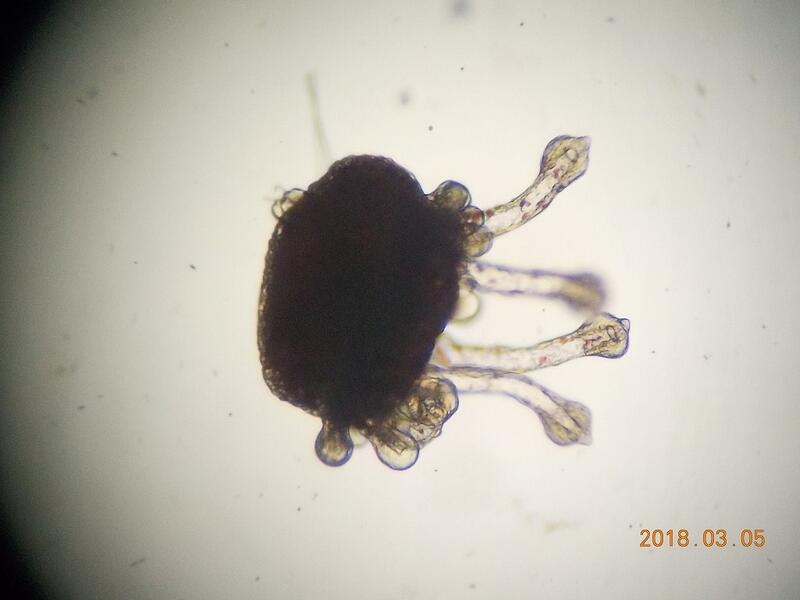

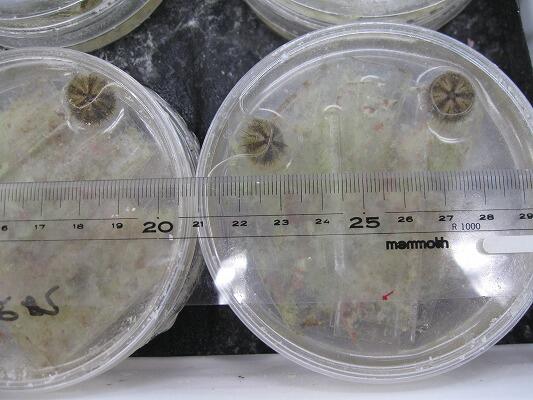

バフンウニの変態 その2

3月5日(月)バフンウニの変態は順調に進み

100匹以上成体と同じ形になりました。

大きさは0.5~0.7mmです。

数が多いので、肉眼でも識別できます。

遊泳期最後の状態。繊毛を動かして泳いでいます。黒い大きな丸い部分が

ウニ原器と呼ばれる部分です。

ウニ原器から管足が出てきました。右側の突起です。

先端が丸くなっています。

最初、ウニ原器から5本の管足が出てきます。管足の先は吸盤になっていて、

伸び縮みします。これを使って、這い回ります。泳ぐのは終了です。

動物極(真上)から見た様子です。ウニらしく棘が少し出てきました。

棘が伸びて成体と同じ形になりました。

行きたい方向に管足を思いっきり伸ばします。

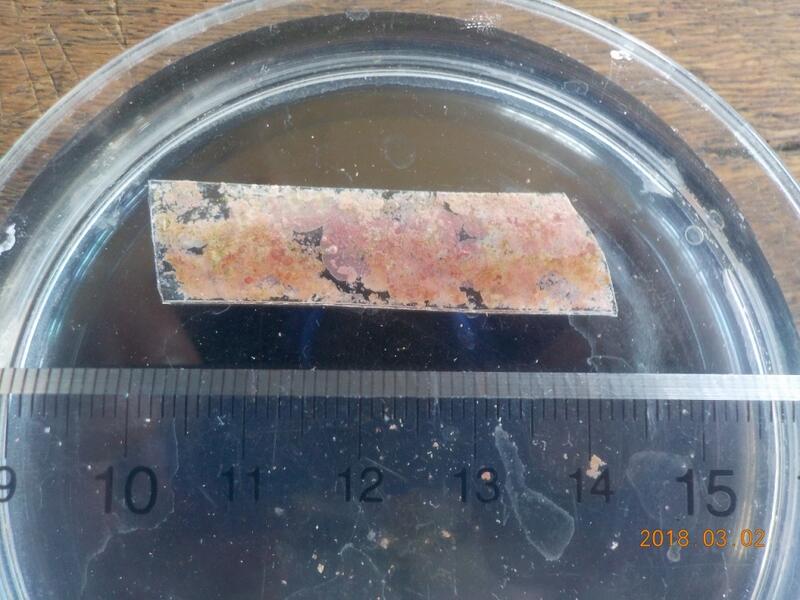

バフンウニの変態の観察

3月2日(金)1限 2-4生物クラスで

観察を行いました。

1月18日受精の実験を行い、その後

キートセラス(ケイ藻)を餌に、ゆっくりとした

攪拌状態で培養してきました。

濃縮キートセラス

培養器(青いものは攪拌用のプロペラ)

プルテウス幼生が6腕期から8腕期になったので

プラスチックシャーレに幼生と変態用の付着藻類(ピンクの板状)

を入れ、培養しました。

生徒の観察の様子です。

プルテウス幼生の6腕期です。

プルテウス幼生の8腕期です。

変態の始まった幼生

付着藻類の上で稚ウニに変態しました。短い棘と長い管足が観察できます。

今年のバフンウニは生育がたいへんよく、初めて変態の前後の観察を

クラス実験ですることができました。

バフンウニの変態

1月18日に受精の実験をしました。ウニの幼生たちは

順調に生育し、本日、1匹目が変態し、0.5mmの稚ウニに

なりました。とてもかわいいです。生徒たちに見せる予定です。

SSH授業開発 「ウニの受精と幼生の観察」

SSH授業開発 「バフンウニの受精と幼生の観察」

お茶の水女子大の臨海実験所 海洋促進プログラム

「海からの贈り物」より

バフンウニの受精キットが届きました。

セット内容

5ml容器 卵(黄色) 3本

精子(白色)2本

このセットで1年生6クラスと2年生の生物クラス1クラス

の実験が可能です。

ホールスライドグラスを使用すると良いです。

未受精卵と精子を観察した後、混合して、受精

の様子を観察します。

実験の様子です。

8細胞期

桑実胚

缶サット甲子園全国大会報告

8月27日(日)~29日(火)、日本大学理工学部(船橋市)において、缶サット甲子園全国大会が開催されました。地方大会を勝ち抜いた全国からの10チームが集まり、技術を競いました。主催している「理数が楽しくなる教育」実行委員会の会長に、今年度から宇宙飛行士の山崎直子さんが就任し、3日間ずっとご一緒することができました。27日(日)は、午後から事前プレゼンが行われ、各校のミッションや地方大会の反省を踏まえた改善点などが発表されました。28日(月)には、日本大学二和グラウンドで打ち上げ実験が行われました。夕方には、技術交流会を兼ねて懇親会も行われました。最終日の29日(火)には、事後プレゼンが行われ、打ち上げ実験の結果をもとに、ミッションの達成度や考察などが発表されました。本校は打ち上げ前に様々なトラブルに見舞われ、時間ギリギリにロケットを打ち上げることになりました。ロケットの打ち上げは見事に成功し、缶サットの放出も、パラシュートを開いての着地もできたのですが、着地後のタイヤの射出に失敗し、ミッションを完遂することができませんでした。原因も自分たちなりに考え事後プレゼンに臨みましたが、入賞することはかないませんでした。しかし、多くの高校と交流し、様々なことを学んできました。来年は、3年連続の全国大会出場を叶え、何とか全国大会で入賞できるよう頑張ります。人数が少なく苦労していますので、興味を持った方はぜひ仲間入りしてください。一緒に頑張りましょう。

事前プレゼンの様子 打ち上げの準備 着地後の検証(中央が山崎直子さん)

懇親会にて 事後プレゼンの様子 審査員の先生方と

缶サット甲子園関東大会報告

缶サット甲子園2017関東地区大会が実施されました。

関東地区の学校の他、四国や九州地方の高校も参加し、直前に辞退した高校を除き、8校でのコンペになりました。

7月23日(日)には船橋市の日大二和グランドにて、機体審査と性能審査(ドローンによる高さ50mからの投下)が行われ、7月24日(月)には法政大学第二中・高等学校で、事後プレゼンが行われました。

今年の栃高のコンセプトは、昨年も全国大会まで駒を進めた先輩たちの思いを引き継いで「惑星探査」。ミッションは、着地後に缶サット本体からタイヤを出し、動きながら着陸地点付近の撮影をしようというものでした。地磁気センサーで方位も測定します。

モーターの回転を車軸にうまく伝えることができず、走行はできませんでしたが、データの採取や撮影はクリアし、見事、準優勝を勝ち取って、二年連続、全国大会への出場を勝ち取ることができました。ちなみに優勝は法政二校、第三位は早稲田高校、第4位は横浜サイエンスフロンティア高校でした。

うまくいかなかったところを改善し、8月27日(日)~29日(火)に行われる全国大会で優勝を目指し、戦ってまいります。

機体審査 ドローンへの搭載 着地時の様子

データの解析 事後プレゼンの様子 技術交流会

科学の甲子園栃木県大会

全体では15校から34チームの参加がありましたが、本校は日程等の

都合などから1チーム(6人)しか集めることができず、1,2年生の

合同のチームで戦ってきました。

午前中は、筆記競技を行い、物理、化学、生物、地学、数学、情報の6科目の問題を6人で協力して解きました。午後は実技競技で、与えられた材料で車を作り、斜面から転がし、できるだけ指定された位置近くで車を止めるというものでした。筆記競技の結果はわかりませんが、実技競技は学校での

試走と条件が違ってしまったこともあり、予定通りにはいきませんでした。結果は来月中旬くらいに学校に届く予定です。

缶サット甲子園2016全国大会に参加してきました。

8月17日(水)から、8月19日(金)まで、秋田市において缶サット甲子園2016

全国大会が行われました。全国から、各地方大会を勝ち抜いてきた11チームがアイデアと技術を競いました。本校は初の全国大会ですが、会場には常連校も何校も来ていて、我々の緊張感も高まります。

17日は事前プレゼンと機体審査が行われ、18日に発射実験から、データ解析、事後プレゼン、そして表彰までが行われました。本校は惑星探査をコンセプトに、ミッションを設定しました。が、残念ながら、設定通りにはミッション達成されませんでした。

しかし、全国のチームの発想力、技術力等を間近で見ることができ、多くのことを学ぶことができました。今後に生かして行ければと考えています。

事前プレゼンの様子 発射前の最終確認

ロケットへの搭載 打ち上げ実験

事後プレゼンの様子 参加者で記念撮影

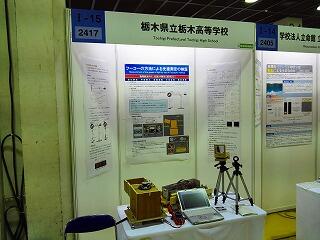

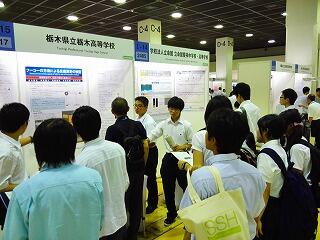

SSH生徒研究発表会に参加してきました。

今年は、神戸国際展示場に全国のSSH指定校202校が集まり、ポスター発表を行いました。

本校の研究テーマは「フーコーの方法による光速測定の検証」で、数年前から行っている継続研究です。様々な問題を解決することができず、数年間、光速の測定ができないでいたのですが、先月ようやく光速測定に成功し、その成果を発表してくることができました。

ポスター発表は、延べ7時間程度行われ、栃高ブースには多くの高校生、高校や大学の先生方が訪れ、生徒たちは休む暇がないほどでした(人気ブースの一つでした)。また、お世話になっている宇都宮大学の先生が応援に駆けつけてくださいました。入賞には至りませんでしたが、生徒たちは素晴らしい成果を残してくれたと思います。

この研究はさらに継続研究を進め、日本学生科学賞にも出展する予定です。

缶サット甲子園2016関東大会に行ってきました!

昨年に引き続き、SSHクラブ物理班缶サットグループで、缶サット甲子園2016関東大会に出場してきました。缶サットというのは、空き「缶」で作る模擬人工衛星(サテライト)のことで、空き缶の中にセンサーやマイコンを詰め込み、上空からパラシュートを使って地上に落下する間に各チームが決めたミッションを行うという、科学技術を競う大会です。いきなりの関東大会なのですが、今年は本校のほか、慶應義塾高等学校、東工大付属科学技術高等学校、早稲田高等学校、法政大学第二高等学校、学芸大附属高等学校、都立戸山高等学校、済美高等学校の8校で競い合いました。

本校の今年のミッションは、昨年のものを引き継ぎ、「小惑星探査」をコンセプトに、画像撮影、加速度や温度の測定、そしてメインのローバーの射出としました。データは思うように取れなかったのですが、ローバーに摸した物体の射出のアイデアと機構の工夫が評価され、優秀賞をいただきました。8月17~19日に秋田で行われる全国大会への切符を手にしたのです! 関東大会からは、出場した8校の中から3校が全国大会に出場します!

機体審査に備える 会場の様子 投下前最後のチェック

気球から投下 参加校皆で記念撮影 2日目の事後プレゼン

全国大会では気球ではなく、発射したロケットから投下されます。

全国大会に備えて、また明日から頑張ります!

SS校外研修を実施しました。

○6月2日(木)に、2学年生徒全員を対象に、

本校SSH事業の一環として、「SS校外研修」が実施されました。

生徒の希望に基づいた6コースに分かれ、様々な施設を訪問、見学させていただきました。

Aコース

東京ガス(株)日立支社工場→日立市郷土博物館→日立パワーソリューションズ大沼工場

Bコース(a,bは選択)

(a)木質バイオマス発電所/(b)原子力科学研究所

→原子力科学館→那珂核融合研究所

Cコース

積水ハウス㈱関東工場→LIXIL→食と農の科学館

Dコース(a,bは選択)

(a)日本ジェネリック株式会社/ (b) 理化学研究所バイオリソースセンター

→安藤ハザマ技術研究所Eコース

安藤ハザマ技術研究所→インテル株式会社

Fコース

JICA筑波→ランチミーティング→地質標本館→サイエンス・スクエアつくば+メガソーラー

理化学研究所バイオリソースセンターでの見学の様子

○6月9日(木)に、クラス別に体験報告会を実施しました。

コースごとに研修内容や気づき、学びなどを5分間で報告し、体験を共有しました。

報告会での発表の様子

平成27年度 SSH研究成果発表会

平成27年度 SSH研究成果発表会

2月20日(土)に行われました。

12:25 全体会1が始まりました。

校長挨拶 司会進行の生徒たち

科学技術振興機構 主任調査委員 関根康介様の挨拶です。

生徒会長挨拶

次にSSHの4つの行事報告です。

マレーシア海外研修報告 サイエンスラボラトリー実施報告

SS校外研修実施報告 SS基礎実施報告

13:50 3カ所に分かれて自由見学となります。

◎SSHクラブによる研究発表(講堂)

物理(3),化学(1),生物(1) ,数学(1)の6グループが発表しました。

◎SS発展プレゼン(本館2階の4教室)

2年生1人1研究。20の研究を各教室で発表しました。

◎SS発展ポスターセッション(第2体育館)

2年生1人1研究。30の研究をそれぞれのブースに

分かれて発表しました。

◎サイエンスラボ,協働まつり等のポスター展示

もありました。(第2体育館)

15:00 全体会2です。

SSHクラブによる研究報告が行われました。

物理分野 圧電素子による発電

化学分野 植物中のリン酸の研究

生物分野 グリーンヒドラの培養と駆除

数学分野 グラフの中に方程式の虚数解を探す研究

来賓の皆様です。

最後に

運営指導委長 若狭湾エネルギー研究センター所長

中嶋英雄様より指導講評がありました。

SSH授業開発 バフンウニ

昨年3月初旬に受精させたウニは、3匹が年を越しました。

撮影は1月15日なので、約10ヶ月たったことになります。

変態後は、ずっとこのプラスチックシャーレで育ててきました。

ウニの卵と精子、餌と海水はお茶の水女子大臨海実験所の提供です。

昨年の6月より、18℃に設定した恒温器内で飼育しています。

シャーレ内の3匹のウニです。大きさは13~15mmあります。

五放射が星のように美しいバフンウニ2匹です。

餌はプラスチック板に繁殖させたピンク色の石灰藻です。

マレーシア海外研修 五日目

今日は、UKMの付属高校(PERMATA Pintar Negara)を訪問し研究発表と交流を行います。

その後、夕食をとりクアランブール空港から日本へ帰ります。

UKM付属高校に到着。校舎は自然に囲まれ、とても素晴らしい環境です。

敷地も栃高よりもかなり広い!!!

午前中は、日本語の勉強をしている現地の高校生との交流会です。

まずは互いに自己紹介。現地の高校生は、日本語で自己紹介をしてくれました。

その後は、グループに分かれてゲームなどをしながらの交流。

昼食後は、マレーシアの楽器の演奏。

現地の高校生によるキャンパスツアー。陸上競技場、プールなどに案内していただきました。この学校は全寮制の学校だそうです。マレーシアの各地から優秀な高校生が集まってくるそうです。

午後は研究発表です。当初は20名程度の高校生を前に発表すると聞いていましたが、200名を超える高校生と先生方に集まっていただきました。想定外の状況の中、生徒たちは英語で一生懸命発表していました。

全ての研究発表で質問が出て、それに対して生徒たちは一生懸命英語で答えていました。

また、最後に現地の高校生によるレーシングカーのボディの形状に関する研究発表が行われました。とても素晴らしい発表でした。

現地の高校生による、音楽の演奏とダンス。予定外の演出に感激。

日本の文化紹介ということで、けん玉と空手を披露しました。大変盛り上がりました。

最後に記念写真。こんなに多くの方々に歓迎していただきました。生徒たちはとても感激していました。

マレーシア最後の食事です。マレー鍋(スチームボート)です。

クアラルンプール空港に到着です。これから帰国します。

五日間お世話になったガイドのライさんともここでお別れです。

本当にお世話になりました!!!!

朝、6時30分に成田に到着。

出発したときクアラルンプールは気温30℃でしたが、成田の気温は-1℃でした。

寒い!!!

栃高に到着。校長先生に帰着を報告。

以上で本年度のマレーシア海外研修は終了しました。

多くの方々のご支援に感謝いたします。

ありがとうございました。

テリマカシ。

マレーシア海外研修 四日目

本日は、マレーシア国民大学(UKM)に訪問します。

UKMのFaculty of Science & Technologyに到着。ここでは、生徒たちが英語で研究発表を行います。生徒たちはとても緊張しています。

研究発表の会場です。研究発表には、物理、化学、生物、数学を専門とする各先生たちに参加していただきました。こちらとは対照的に、すべて女性の先生でした。各自が自己紹介をした後に、とても和やかな雰囲気の中で研究発表はスタートしました。

各自の研究発表の様子です。皆、英語でしっかりと発表することができました。また、各発表ごとに質問やアドバイスが多く出て、予定時間を大きくオーバーしました。生徒にとって充実した発表会となりました。

研究発表の最後に全員で記念写真を撮りました。

UKM内のChocolate Labを訪問しました。チョコがとてもおいしい!!!

昼食は、学食でマレー料理をいただきました。机の上にあるお茶はなぜか甘いです・・・。皆、少しずつマレー料理になれてきた様子です。

午後は、UKMの説明をしていただきました。歴史のある大学のようです。

建築工学科のギャラリーの見学。

ホテルに帰着後は、明日の研究発表に向けての準備です。

UKMでいただいた多くのアドバイスを元に修正します。

明日は、いよいよ最終日です。

UKMの付属高校を訪問し、研究発表や現地の高校生との交流を行う予定です。

マレーシア海外研修 三日目

今日は、ペトロナスツインタワーの見学後、班別に現地の大学生と市内を散策します。

そして、夕食後はセランゴール蛍園に行きました。

8:15にホテルを出発し、徒歩でペトロナスツインタワーに向かいます。

道路は通勤ラッシュの車で大混雑。マレーシアは車優先の社会なので、横断歩道でも注意が必要です。信号は青なのになかなか渡れません・・・・。

約30分くらい歩いてペトロナスツインタワーに到着。

入場ゲートでは、X線によるセキュリティチェックが行われます。

まずは、ツインタワーの40階での見学。生徒も引率教員もまだまだ元気です。

最上階の展望ルームからの眺望です。クアラルンプール全体を見渡すことができました。右の写真の茶色い二つのタワーが私たちの宿泊しているペルジャヤ・タイムズ・スクウェアホテルです。

その後は、3つの班に分かれて現地の大学生の案内の下、市内散策をしました。

生徒たちは、チャイナタウン、国立モスク、ブキビンタン、KLCC水族館などに訪れたようです。

最後にセントラルマーケットに集合して、セランゴール蛍園に向かいます。

蛍の鑑賞の前に夕食です。本日は、川の見えるレストランで海鮮中華をいただきました。Very delicious!!

いよいよ、セランゴール蛍園にて蛍の鑑賞です。ライフジャケットを着用して四人乗りボートに乗り込みスタート。まるでクリスマスツリーの電飾のような、数多くの蛍を干渉することができました。写真でお見せできないのが残念です。

明日は、いよいよマレーシア国民大学での研究発表です。

練習の成果を発揮してほしいと思います。

以上

マレーシア海外研修 二日目

朝6:30起床で7:00から朝食です。

ブュッフェスタイルの朝食です。

ホテルを8:15に出発。マレーシア森林研究所(FLIM)を訪れました。

まず、ばじめに二名の研究員の方に森林研究所の説明をしていただきました。

説明の後はジャングルトレッキング。30mを超える木々に圧倒されました。今日の気温は35℃ですが、ジャングルの中は少し涼しく感じられました。

ジャングルを歩いていると突然・・・・1.5mくらいの巨大なトカゲに遭遇!!!

それ以外にも、巨大なアリ、巨大な魚に遭遇しました!!!!

生徒たちは驚いていました。

本日の昼ごはんです。本日はおいしくいただけました。

昼食後は、マレーシアのICT技術の開発特区であるサイバージャヤにあるサイバービュー社を訪問しました。社員の方から、マレーシアが実現しようとしているICTを利用した将来像について説明していただきました。生徒たちは、英語でのプレゼンに真剣に聞き入っていました。

次にサイバージャヤあるNTTコミュニケーションズを訪問しました。

現地で働く4名の日本人社員の方々からのお話は、会社の事業内容にとどまらず、キャリアプランニングや人生哲学についてなど進路選択の糧になるものでした。生徒たちは、海外で働くということをとても身近に感じることができたようです。

その後、ホテルに戻り夕食をとりました。

今日の夕食は各自がホテル近隣のレストランで好きなものを食べました。

本日のスケジュールは以上で終了です。

みんな元気です。

マレーシア海外研修 一日目

栃木高校を朝6:00に出発し成田空港へ。そして、飛行機でマレーシアの首都クアラルンプールに向かいました。

成田に到着。出発まで一時間ほど待ち、飛行機へ搭乗。一路マレーシアへ!!!

天気がとても良く飛行機からの眺めは最高でした。機内食は和食メニュー。デザートにはアイスクリームなどもあり生徒たちはみんな大満足。

クアラルンプールまでは約7時間のフライトでしたが、映画を見たり、本を読んだり、勉強したりと、退屈することなく時間を過ごすことができました。

クアラルンプール空港に到着。当然ですが、夕方なのにかなり蒸し暑いです・・・。

空港出口で、今回ガイドをしていただくライさんと合流。

ライさんはとても気さくなガイドさんで、日本語もとても上手です。

ライさんと合流後、サロマレストランで少し遅い夕食。マレー料理をいただきました。

味は・・・・・・・

さらに、マレー料理をいただきながらマレー舞踊ショーも見ることができました。

ショーの後半には、生徒の多くがステージに上がりマレー舞踊に挑戦しました。

初日からマレーシアの文化に触れることができ、良い経験ができました。

夕食後ホテルに到着。ライさんからホテルでの注意事項を説明いただきました。

最後にミーティングを行い、本日のスケジュールは終了となりました。

スケジュールは順調にすすんでおります。全員元気です。明日も頑張ります。

以上

SSHクラブの最近の活動

〇日本学生科学賞 栃木展覧会 結果報告

SSHクラブ物理班が研究している「圧電素子による発電」が、最優秀賞(県議会議長賞)を受賞しました。圧電素子を使った音波発電機や床発電機の研究に取り組み、高評価をいただきことができました。なお、この作品は東京で行われる中央審査に進み全国の舞台で評価されることになります。全国で入選できるように現在準備を進めているところです。

〇とちぎ協働まつりへの参加

SSHクラブ物理班の三名が、10/25(日)に開催された「とちぎ協働まつり」に参加してきました。キッズワークエリア内で科学実験教室を行い、18名の小学生に楽しい科学実験を体験していただきました。今年は、「分光器」「水笛」「トルネードボトル」を小学生に作ってもらい実験するという内容でした。

〇科学の甲子園 栃木県予選

11/1栃木県総合教育センターで開催された、科学の甲子園 栃木県予選に参加してきました。生徒たちは、筆記競技(物理、化学、生物、地学、数学、情報)、実技競技(パラシュートの落下競技)に取り組みました。結果は11月下旬に発表されます。