文字

背景

行間

2020年7月の記事一覧

家庭科【食物文化科】便り〔7月〕夏のテーブルコーディネート

◆6月のアジサイに続き、今月は青の朝顔。ガラスの器やビー玉とともに涼感を誘います。

◆貝殻がちりばめられていて、リボン付きのガラス瓶にはメッセージが入れられていてます(message in a bottle )。想像力をかき立てる演出です。

今月のテーブルコーディネート

今月のメンバー

(校長コメント)今週も梅雨が続きますが、担当の皆さんがいち早く夏の演出をしてくださいましたので、来週の終業式には梅雨明けが期待できそうですね。拓陽SOYプロジェクトもスタートし、大山農場の大豆も梅雨明けを待っているかのようです。(追加情報:私事ですが)いただいた2種の大豆を、先週自宅畑に播種しました。発芽し始めましたので、後日、生育情報をお伝えします。

教室に海を”プロジェクトによるウニの発生実験(夏季)

湾岸生物教育研究センター(清本先生・和田先生)お世話になりました。

“教室に海を”プロジェクトによるウニの卵や標本など海洋教材提供を受けて授業を実施しました。

《生物実験室》7月16日・木、17日・金、20日・月

「まず最初にZoomの画面で御挨拶」 「各自受精の観察にチャレンジ」

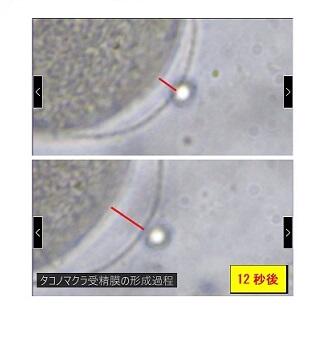

上の目盛りは接眼ミクロメーター 見ている間に表面に浮き上がるように受精膜が形成される

(1目盛りおよそ10㎛=0.01mm) (1重数秒で目に見える変化がある)

◆ウニの受精と初期発生の様子を観察しました。

◆2年生の普通科理型選択者のクラスでは、大学の先生とのオンライン授業を行い、実験の様子を見ていただき、キョク皮動物に関する様々な疑問にも答えていただきました。

例:ウニは何年くらい生きるのか?寿命はあるのか?

⇒日本で水揚げされるウニの寿命は、約7~15年と言われています。

中には200年以上も生きる種類もある。

一生、生殖能力も衰えないそうです。

ほ乳類のような「寿命」や「老化」というとらえ方が当てはまらないなかまです。

◆五放射対称形の体のつくりに注目し、タコノマクラの標本(殻)を観察しました。

⇒食用で知られているムラサキウニやバフンウニとは若干形が異なります。

★1年生の希望者対象のmini特別講座も開催しました。

◇2日目には原腸胚、3日目にはプリズム幼生、4日後にはプルテウス幼生にまで発生が進みました。

受精後40時間ほど経過した原腸胚 受精後3日目の幼生

(内部に原腸が見られる。) (内部に骨片や消化器官が見られる。)

※素朴な疑問に答えてくださったお茶の水女子大学湾岸生物教育センターの清本先生、和田先生に感謝いたします。

1月にはバフンウニを教材として幼生飼育にもチャレンジする予定です。

交通・生活安全講話

目的は、「交通および生活安全(防犯)に関する講話を聞くことにより、命の尊さを再確認させるとともに毎日の生活をより安全に、よりしっかり送ろうとする意識・態度を培わせる」というものです。

那須塩原警察署の交通課と生活安全課から講師をお招きして、交通安全や生活安全についてご講話いただいたり、DVDを視聴したりしました。

【講師の先生方】

【交通安全のDVDを見せていただきました】

【交通安全について、わかりやすく説明していただきました】

【麻薬中毒者を収監したときの実体験も交えながら、麻薬の恐ろしさを教えていただきました】

生徒・教職員一同大変勉強になりました。那須塩原警察署の講師の先生方、ありがとうございました。

1学期期末テスト

【1年生にとっては高校生活はじめての定期テスト!】

1学期のあいだ勉強した成果を、存分に解答用紙にぶつけてほしいと思います。がんばってください!

《昼の英会話》

那須拓陽高校では、毎週火曜日のお昼休み、10分程度の時間をとって英会話をする会を開いています。これはALT(外国語指導助手)と英語科の教員が主宰しているもので、参加したい生徒は誰でも参加でき、皆でディスカッションや雑談などを英語で行います。

【今日のお題は"Tanabata"でした。英語で説明するのがなかなか難しい…】

今日は2年生と3年生の合わせて7名の生徒が参加してくれました。なかには、数学科や国語科の教員の姿も。

ぜひ、英会話を得意にするきっかけにしてくださいね!

未来を創る高校生地域連携・協働推進事業の指定校に採択されました

「持続可能な食・農・環境・地域を目指す拓陽アクションプラン」というテーマを設定し、令和2年度から4年度の3年間の事業をスタートさせます。

令和4年度からの新しい学習指導要領の完全実施に向けて、総合的な探究の時間と課題研究を柱として地域との連携・協働体制を生かした様々な活動に展開し、「食」・「農」・「環境」をキーワードに地域ブランドを創出しようとする生徒の意欲、職業人としての資質、起業家精神などを高める体系的なキャリア教育を推進します。

校内では、五学科の特性を生かした連携の枠組み(ペンタゴンプロジェクト)を活かして推進します。

⇒持続可能な食・農・環境・地域を目指す拓陽アクションプランの概要.pdf

《事業の趣旨》

新しい学習指導要領では、「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すために、学校と社会が連携・協働しながら新しい時代に求められる資質・能力を育むことが求められています。

栃木県教育委員会では、高等学校において、地域と連携・協働しながら教育課程に位置付けた探究的な学びを実現するために、地域への課題意識や貢献意識をもち、地域課題の解決や地域ブランドの開発等に取り組むことで、将来、地域ならではの新しい価値を創造し、新たな時代を地域から支えることのできる人材育成のために本事業を実施することになりました。

《令和2年度の採択校》

3か年の予算措置を伴う事業であるため、多数の応募校がある中で本校を含む4校が採択されました。那須拓陽高校の他、三つの高校が採択されて、地域と連携した学校の特色づくりに取り組みます。これらの学校とも連携して、事業の成果を発信していきます。

令和7年度高校生等奨学給付金について

「高校生等奨学給付金」の申請を受付中です。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件(生活保護受給世帯・道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)を満たす世帯に対し支給する返還不要の給付金です。

本校事務室に申請書類一式を御用意しておりますので、申請を希望される場合は、保護者様または本校生徒に事務室にお越しいただき、申請書類をお受け取りください。

また、申請書の最終提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなっておりますのでご注意ください。

詳細は、県ホームページからもご確認いただけます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/kyuufukin_k.html

〈那須拓陽高等学校 事務室 TEL:0287-36-1225〉

受付時間:8時20分~16時50分

令和7年度会計年度任用職員の募集について

本校乃木農場における家畜管理作業(搾乳)の職員を募集します。

詳細は募集概要及び募集要項をご覧ください。

大山記念館の見学(現在、中断しています)

大山記念館の見学は、現在、都合により中断していますので御了承ください。なお、外観のみの見学は受け付けておりますので、希望する場合は一週間前までに本校事務室までご連絡ください(TEL 0287-36-1225)。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

令和7年度の中学3年生向け情報

令和7年度の中学2年生向け情報

創立80周年に向けて、親子三世代調査へのご協力をお願いいたします。

現在、緊急連絡はありません。

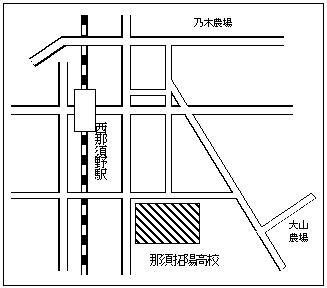

JR西那須野駅から徒歩で7分

<乃木農場>

〒329-2711

栃木県那須塩原市石林851

(google map)

TEL:0287-36-1157

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。