文字

背景

行間

校長室便り

塾関係者対象の学校説明会を実施しました

毎回、佐野市のみならず、足利市、栃木市、小山市からも参加していただいています。今回も、20校から26名の参加がありました。説明会の内容は以下の通りです。

Ⅰ部 学校説明

(1)本校の概要(校長)

(2)中学校の教育活動(中学教頭)

(3)高校の教育活動(高校教頭)

(4)来年度からの教育活動(主幹教諭)

(5)高校の進路実績(進路指導部長)

Ⅱ部 質疑応答

(1)事前にFAXで頂いた質問への回答

(2)質疑応答・情報交換

Ⅰ部の学校説明では、特に、今年度実施される高校入試の方法について、本校は以下の通り、大きく変更しましたので、特色選抜に出願するための資格要件、選抜の手順等について、詳細に説明いたしました。

「これまでは、特色選抜で高校からの募集定員のすべてを選抜していましたが、今年度、特色選抜では、内部進学による入学内定者を除いた定員の30%程度を選抜することといたしました。選抜の方法は、個人面接と作文です。これまでのように、学校作成問題(国語、数学、英語)ではありません。

一般選抜は、上記定員の70%程度の人数を、他校と同様に、栃木県立学校の学力検査(国語、数学、社会、理科、英語の5教科)で選抜します。また、学力検査の得点と調査書点との比率は8:2とします。」

また、SGH指定後(R3~)の本校の目指す方向性や特色ある教育活動、進路実績等について、担当から説明を行いました。

Ⅱ部の質疑応答では、事前にFAXで頂いたご質問への回答に加え、当日も多くのご質問をいただき、本校に対する大きな期待を感じました。

今後は、各中学校を訪問し、学校の説明をさせていただくとともに、以下の日程で学校説明会を開催します。

8月8日(土)附属中学校説明会

9月6日(日)学校公開(中、高)

なお、新型コロナの感染者の状況によっては、当初の計画通りの開催が困難になる場合もございます。今後は、本校のHPで情報を発信してまいりますので、ご確認ください。

*当日、ご参加頂けなかった塾関係者で、当日の資料等を希望される場合は、本校までご連絡ください。(担当:高校教務の森戸まで)

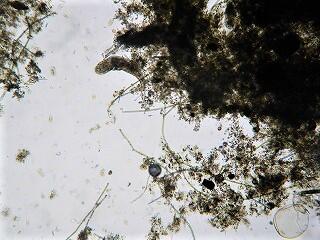

中1,中3(理科)の授業見学

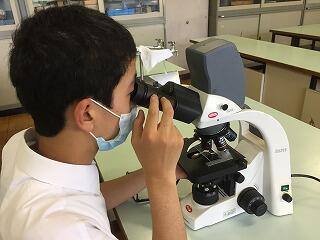

まず、4限目の中学1年2組の理科(神戸先生)は、「水中の微生物の観察」を行いました。本来だと、4月中に顕微鏡の使い方や観察を行いますが、今年度はこの時期になってしまいました。

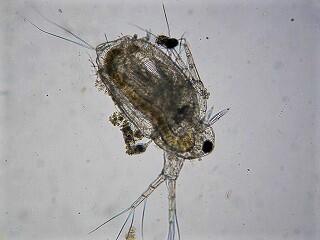

まず、顕微鏡の使い方の習得に続き、各自、持参した微生物がいそうな水を1滴、スライドグラスにとり、カバーガラスをかけて、観察を行いました。アオミドロのような藻類の間にうごめく微生物を発見した生徒、元気に動き回るミジンコに興奮する生徒など、一滴の水の中に広がる微生物の世界に引き込まれていました。

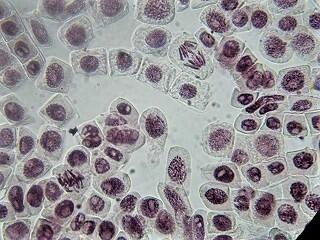

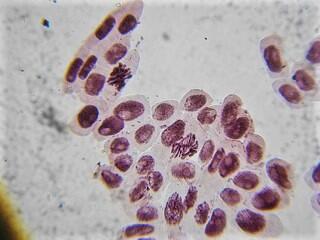

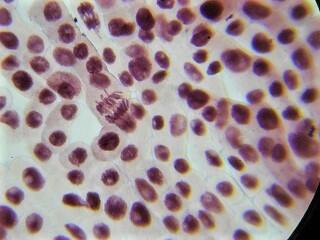

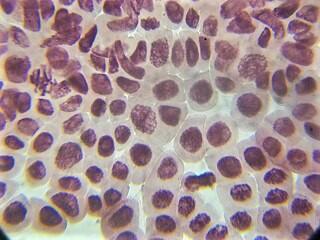

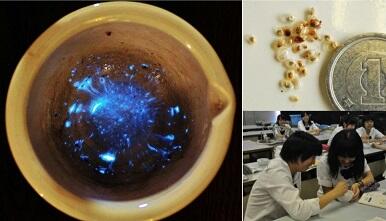

こんな微生物を観察しました。顕微鏡の接眼レンズにデジカメを押しつけて撮影しました。

授業終了後に感想を聞いてみました。

松葉君「今日は、クンショウモ、クロレラ、ゾウリムシ、カイミジンコ、ミジンコなどを観察しました。学校の顕微鏡は、家にある自分の顕微鏡より性能がいいので、とてもきれいに見えました。」

小倉さん「ミジンコの実物を見たのは初めてです。体の中が透けて見えました。」

山田さん「ミジンコは小さくても動いていてかわいかった。突然、びゅんと動くのでびっくりしました。」

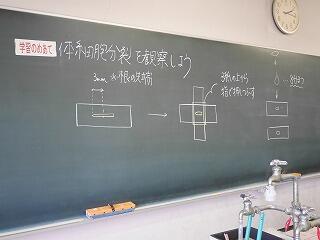

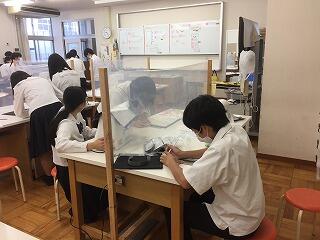

次は、6限目の中学3年1組の理科の授業です。今日は、理科の実験観察の定番ともいえる「体細胞分裂の観察」です。

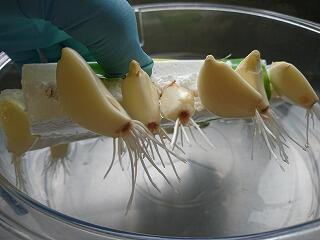

材料は、市販されているニンニクを水につけておき、発芽した根を使います。

事前に、実習助手の田所先生が、根の固定(分裂を止める)と解離(細胞を柔らかくする)の作業をしてくださっていたので、生徒たちは、スライドグラス2枚を使って根端を押しつぶしてできた2枚のプレパラートに酢酸オルセインを1滴たらし、8分間染色した後、カバーガラスをかけて顕微鏡で観察しました。

さあ、いよいよ観察です。分裂像は見つかるでしょうか。

あった! 見つけた! あちこちから声が上がりました。

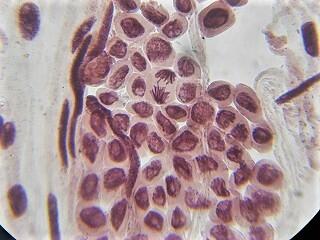

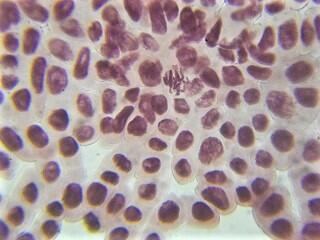

顕微鏡を見せてもらうと、教科書に載っていそうなきれいな分裂像が、確認できました。それも一人二人ではなく、ほぼ全員がなんらかの分裂像を観察できました。

こんな感じです。↓ (これもデジカメで撮りました。)

こんなに完璧な分裂像を全員が観察できるというのは、めったにあることではありません。体細胞分裂の観察は、これまでの経験上、なんとか半数の生徒が自分が作ったプレパラートで分裂像を観察出来たら上出来という印象がありますが、今回の観察は大成功だったといえるでしょう。大成功のカギは、①ちょうど細胞分裂の最盛期に根の固定をおこなった実習助手の田所先生のクリーンヒット、②根端を押しつぶした後、8分間の染色という操作を的確に実行できた生徒と中村先生のファインプレーのたまものでしょう。

当日提出された授業プリントの「考察・感想」欄から、いくつか紹介します。

岡村さん「酢酸オルセインによって、核と染色体がきれいに見えました。根の先端付近には、さまざまな状態の分裂中の細胞がありました。自分で作ったスライドグラスで実際に体細胞分裂を観察できて良かったです。」

大島君「染色体の様子を初めて生で見ることができてとても感動しました。」

酒庭さん「体細胞分裂の過程で、核が消えて染色体が見えるようになるところ、細胞の中央に染色体が集まるところ、両端に移動するところ、2つの核が現れているところを観察できました。写真で見るのと実際にみるのとでは、実際に見た方が細部まで見ることができて良かったです。」

竹松さん「細胞分裂している様子をしっかり確認できました。細胞の大きさに偏りが見られましたが、それは成長点に近いか遠いかではないかと思いました。」

山崎君「最初は細胞分裂していないところを見ていましたが、分裂している細胞と比べて、細胞の形が細長かったです。また、細胞分裂している細胞のまわりには、分裂中の細胞が多く見られました。」

*非常に良く観察していますね。また、ただ見えた、というだけでなく、細胞分裂がどういう場所で起こっているか、細胞の大きさや形などにも注目しており、それらは体細胞分裂の意義や役割につながっていきます。

*今回、体細胞分裂の観察は大成功でしたが、実験観察の成功体験は、理科好きを育てる重要なポイントとなります。今日、生徒の作ったプレパラートをずっと観察していたら、「先生も、理科好きなんですか?」と聞かれました。理科好きの生徒、そして大人が増えることを期待しています。

身近な風景

花をよく見ると、花びらが6枚の一重咲きの花と、バラのような八重咲の花の2種類があります。調べてみると、八重咲のものは品種改良により作り出されたもので、種子ができないそうです。八重咲のものが、全体の9割くらいを占めており、一重咲きはかなりの少数派です。花にはジャスミンに似た強い香りがあり、生け花にも使われるようです。

それでは、クチナシの花が、つぼみからだんだん開いていく様子を見てみましょう。

つぼみの状態です。6月29日(月)の夕方17時です。

翌朝(6月30日の7時半)、つぼみが開きかけていました。このまま一気に開くのでしょうか。

まるまる一日経ちました(7月1日の7時半)。少しずつは開いてますが、まだ途中ですね。

同じ日の14時です(7月1日)。朝から昼過ぎまでで、ほぼ開き切りました。

次の日の朝です(7月2日7時半)。少し花が縮んできているようです。これ以上は開かないみたいですね。クチナシは、つぼみが開き始めてから、2日以上かけてゆっくり開花することが確認できました。数時間で開花するのかなと思っていましたが、ずいぶん時間かけて開花するんですね。

ところで、この八重咲の花は残念ながら、実をつけることはできません。一重咲きの花は、12月頃になると黄色い実を付けます。

Wikpedia より

この果実を乾燥させ粉末にしたものは、無害の天然色素として、使われています。

スーパーで探してみると、ありました。

中には、クチナシの果実を粉砕し、ティーバックに入れたものが入っていました。

正月料理の「栗きんとん」など、料理の着色料として使われています。

粉末をお湯に入れると、かなり濃い色になります。紙を浸すと、鮮やかな黄色に染まりました。

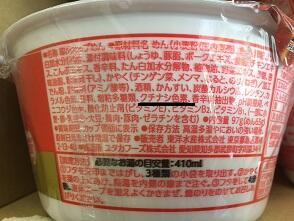

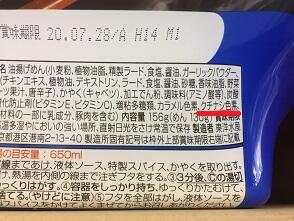

実は、インスタントラーメンの着色料として、「クチナシ色素」はよく使われています。職員室においてあった「カップラーメン」と「カップ焼きそば」を調べてみると、確かに、書いてありました。

クチナシって、意外と身近な植物だったんですね。

最後に、クチナシの花言葉は「幸せを運ぶ」です。

「幸せな学校」に、やはりクチナシは欠かせませんね。

佐高ミュージアム㉘

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1992年10月号から1993年2月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.6 「ライトトラップ作戦」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.7 「メリーゴーランドの甘い罠」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.8 「雑草スズメノカタビラ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.9 「南の島のサンタクロース」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.10 「動物たちのフィールドサイン」.pdf

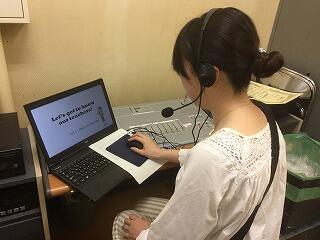

中3(英語)の授業見学

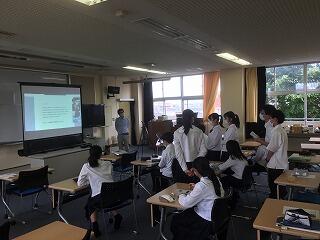

Lesson4 The Story of Sadako は、広島の原爆にまつわる情報を知り、平和について考えます。また、原爆の被害にあった少女(佐々木 禎子さん)についての物語文を読んだり、物語の要約文を作ったりします。

この章で出てくる重要構文の一つに、「動詞(call )+A+B」(A を Bと呼ぶ)があります。例えば、We call the dog Pochi (私たちは、その犬をポチと呼びます)と使います。中学校の英語の授業は、文章や文法の理解に加えて、習った文法を使ったPractice (練習)を行います。本時は、Call A + B(A を Bと呼ぶ)を使いました。

本日、川俣先生は、英語演習室を「お寿司屋さん」に見立てました。

お寿司のネタを英語でいうと、

まぐろ → tuna ウニ → sea urchin しめさば → picked mackerel

サーモン → salmon エビ → shrimp タコ → octopus

いくら → salmon roa イカ → squid などです。

そこで、3人一組で、①日本人、②外国人の友人、③寿司職人、になり、会話が始まります。

①what do you want to eat ? (何が食べたい?)

②I realy like tuna. (「tuna」が好きなんだ!)

①In japanese we call tuna maguro. (日本では「tuna」は「まぐろ」というんだ。)

You can say "maguro kudasai" to the chef. (「まぐろください」って言ってみな。)

②Maguro kudasai (まぐろください)

③Hi dozo (はい、どうぞ)

このように、②外国人の友人が食べたいお寿司の名前を、①日本人が教え、③寿司職人が握ります。これを3人組で、役割を変えながら、好きなお寿司を注文していました。私も、あやうく、寿司職人をやらされそうになりました。(いきなり振らないでくださいね。)

寿司職人になりきっている人もいますね。

授業が終わった後に感想を聞いてみました。

須貝さん「call A Bの使い方がよくわかりました。とても楽しくできました。」

岩崎さん「日本食(お寿司)を英語でなんて伝えたらいいか、わかりました。外国人を交えた会話はとても勉強になりました。」

小松原さん「英語が大好きです。友人と英語が話せて楽しかったです。新しい言葉が身につきました。」

酒庭さん「友人と教え合うことができたのが良かったです。」

*高校の教員(川俣先生)が中学生に教えるのは、実は大変なことなのですが、高校の英語を見据えて中学の授業ができるのは、中高一貫教育の大きなメリットでもあります。昨日、遅くまで教材を準備していた甲斐がありましたね。

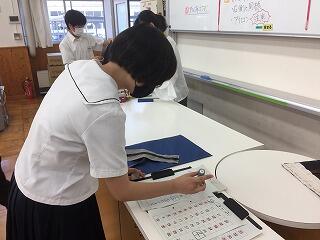

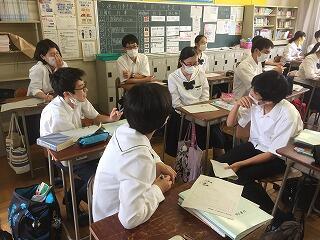

高1(古典)の授業見学

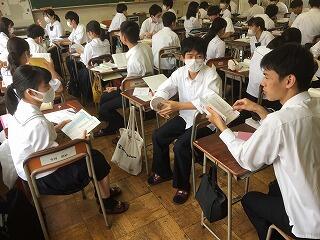

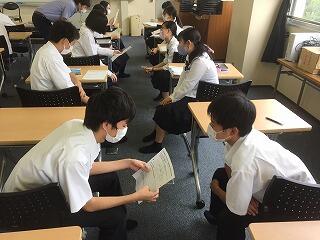

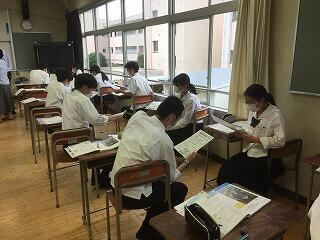

今日の授業は、形容詞(2種類)と形容動詞(2種類)の活用についてですが、これまでに学習した動詞の活用(9種類)を合わせると、全部で13種類の活用を暗記する必要があります。しっかり覚えているか、近くの2人または3人で、問題を出し合い、確認しました。

武田先生の授業は「予習先行型」で、生徒は事前に配布されたプリントで予習してきます。プリントをそのままノートに貼り付けて予習する生徒もいれば、プリントをもとに自分が見てわかりやすいようにまとめ直す生徒もいます。

自分でまとめたノートを見せてくれました。一目見て、わかりやすくまとめているなあと感心しました。本気モードがひしひしと伝わってきます。

授業の最後の5分間は、次の時間の予告編です。それをもとに、次はどこを予習してくればいいのか自分で判断します。予習で授業の準備をし、授業中は顔を上げて楽しく参加して欲しい、授業は2回目、という武田先生の思いを、生徒たちはしっかり受け止め、実行していることがわかりました。

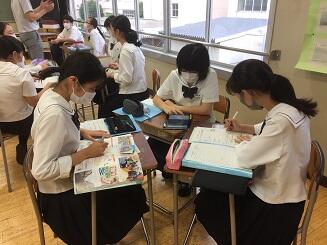

中3(シンカゼミ)の授業見学

「シンカゼミ」は、生徒の興味関心に応じて、A(環境・郷土)、B(職業・産業・福祉)、C(伝統文化・国際理解)の3領域で、グループを作って研究を行います。高校での探究活動に向けて、中学校でも探究活動の入門的な活動が行われています。その内容は、年々シンカしています。通常登校開始から、今日でちょうど1か月が過ぎましたが、すでに6回(10時間)分の計画が進行しています。

5月28日:シンカゼミガイダンス(探究活動の概要説明)

6月 2日:シンカゼミの各領域の説明、調査方法の説明、マッピング、希望調査

(→自分がやりたいことを「マッピング」の手法を使って発見する。)

6月 9日:各領域ごとのオリエンテーション、自分で行いたい研究のプレゼンテーション

(→自分がやりたいことが似ている仲間を探す)

6月16日:プレゼン発表をもとにグルーピング。

グループごとに研究テーマや調査・研究方法を検討。

6月23日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→リサーチクエスチョン、仮設を立てる。)

6月30日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→フィールドワークの計画を立てる。本時)

そこで、今日の7限目に、各グループの話し合い活動を見学しました。

まずは、A(環境・郷土)領域です。

このグループは、アメリカザリガニの生息場所を調査することで(駆除)対策を考えることを目的としているようです。

(アドバイス:この研究は「アメリカザリガニ=ワルモノ」という前提から出発していますが、そもそも「アメリカザリガニは本当にワルモノなのでしょうか?」。前提(=これまでの常識)を疑うことから始めると、新規の研究ができるのではないでしょうか。例えば、アメリカザリガニをワルモノ視している文献を探し、本当にそうなのかを調べる、ということも可能です。ザリガニ目線(ザリガニになったつもり)の研究は、かなりオリジナリティが高いです。私の専門なので、相談に乗りますよ!)

次は、B(職業・産業・福祉)領域です。

このグループは、駅などのバリアフリーなどについて、現地調査(利用者へのインタビューなど)を計画していました。

(アドバイス:ここはバリアフリーなんです、と聞くと、無条件に良いもの、というイメージがありますが、本当に機能していて、役に立っているかを調べることが出来れば、政策提言につながります。やりましょう!)

最後に、C(伝統文化・国際理解)

このグループは、佐野の伝統工芸品である天明鋳物が、どういった人にどのくらい売られているか、という現状を知ることで、どうしたら、もっと広めることが出来るかを調べようとしています。

(アドバイス:これは、まさにマーケティング調査ですね。確かに、だれがどのようなものを買っているかがわかれば、売るための対策が考えられます。販売ルートなどをお店から聞くことが出来れば、事実に基づく素晴らしい研究になるでしょう。それには、なぜ、自分たちがこうした研究をやりたいのかを鋳物を作ったり、売ったりしている人たちに熱意をもって伝えることが必要ですね。応援しています!)

*リサーチクエスチョンの立て方やフィールドワークのやり方などで悩んでいる人がいたら、校長室を訪ねてくれば、相談に乗りますよ。

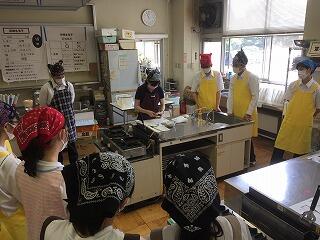

高3・フードデザインの授業見学

授業者:森戸さゆり先生

高校3年「理Ⅱコース」の選択授業「フードデザイン」は、栄養、食品、献立、調理、テーブルコーディネイトなどに関する知識と技術を習得し「食事を楽しむ」ためにはどのようにしたらよいかを考え実践していく科目で、年間20~25回程度の調理実習を行っています。森戸先生の「フードデザイン」は、生徒の人気が非常に高く、毎年実施している授業評価では、授業の「満足度」で不動のトップの座に君臨しています。

前置きが長くなりましたが、本日、3・4限連続で行われた「フードデザイン」の授業の様子を紹介します。

今日のテーマは、「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」です。「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」の作り方を学び、全員が実際に練習したり、作ってみたりします。そして、後日、実技テストが行われます。

それぞれ評価基準がはっきりしていて、「大根のかつらむき」は、切れた長さで点数化、「厚焼き玉子」は表面、切り口、味で評価します。

実技テストの評価基準→かつらむきは、プリントの上に切った大根を置くと計測できます。プリントの文字が読めるかどうかで、厚さ(1mm)も判断できるそうです。

まずは、森戸先生から、「大根のかつらむき」と「厚焼き玉子」の作り方の説明がありました。生徒は、森戸先生の手先に集中しています。

いよいよ、生徒たちの調理の始まりです。2人一組で、一人は「大根のかつらむき」、もう一人が「厚焼き玉子」をつくります。それぞれが作り終わったら、交代します。

みんな、とても楽しそうに調理実習に取り組んでいました。

完成した「厚焼き玉子」を見ると、初めてとは思えないほど良くできていました。

<生徒の感想>

・思ったよりうまくできました。

・初めてで緊張しました。手が震えました。

・おばあちゃんが作った厚焼き玉子を100点とすると、自分のは40点。

・うちでも練習して作ってみたい。 他

<森戸先生から>

・後日、実技テストを行いますが、厚焼き卵用のフライパンを希望者には貸し出しており、家で練習して驚くほど上手になる生徒もたくさんいます。

・フードデザインの授業で、最も工夫した点は、実技テストの評価基準をはっきりわかりやすく示していることです。実は、家庭科技術検定の1級に相当する内容を参考にしていて、レベルは高いです。生徒は実技を身につけることで、調理に対する意識が高まり、単に栄養を満たすだけでなく、食事を楽しむことにつながることを目標としています。

*なるほど、奥が深いですね。この後、どれだけ上達しているか楽しみです。

いじめ・教育相談アンケート結果の公表について

いじめ・教育相談アンケート用紙.pdf

本アンケートは、いじめや悩みなどの早期発見・早期対応をねらいとしており、スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

これまで、アンケート結果については、特に公表はしてきませんでしたが、本校の「いじめ・教育相談」について、ご理解、ご協力をいただくため、生徒のプライバシーには十分配慮した形で、毎月のアンケート結果を公表することといたしました。本アンケートは、いじめの件数をゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目指しています。

R2.6月いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.6月いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

自由記述欄についても、最終的には、校長が全生徒の回答に目を通し、自由記述の内容を分析するなど、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。必要な場合には、生徒指導部等を通して、各学年、担任等と連携した対応をとっています。

R2.6月いじめ・教育相談アンケート結果(自由記述).pdf

今後は、やってみて不都合が生じない限りは、アンケートの結果を公表するとともに、これまで以上に、生徒の心身の健康状況の迅速な把握に努めていきたいと考えています。

保護者の皆様には、今後とも、ご理解とご協力をお願いいたします。

*なお、各月のアンケート集計結果等は、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納します。

中3(体育)の授業見学

最近、中3の授業見学がやけに多いな、とお気づきの方もいると思いますが、今週末(7月3日)に「中学第3学年保護者会」がありますので、事前に中3の授業や生徒の様子を紹介しておこうと重点的に見学しています。(中高全教員の授業見学を行いますので、他の学年もそのうち回ります。)

体育の授業は、選択制で、

器械体操(石井先生)は第一体育館、

バドミントン(久保先生)は第二体育館、

陸上競技(吉永先生)は校庭で実施しています。

今日は、器械体操の授業を見学しました。

今日の器械体操の主な種目は「倒立前転」でした。

前時の最後に生徒が記入した「学習カード」の結果から、「倒立前転」がうまくできない生徒がいることから、本時は、「倒立前転」ができるように指導を行っていました。

①まずは、グループごとに分かれて準備運動をした後、倒立(逆立ち)の練習です。体育館の壁をうまく使います。

→グループ全員ができるようにすることが目標です。苦手な生徒には、生徒同士で補助をしていました。

②次は、全体で前転と後転の練習です。石井先生は、特に安全面には細心の注意を払って指導しています。

③そして、いよいよ「倒立前転」の練習です。倒立前転は、まず倒立して、その後、前転します。

倒立が苦手な生徒には、グループで補助をしています。

すぐにできるようには、なかなかうまくいきませんが、生徒たちは何度も挑戦していました。

*生徒たちには、なぜ、器械体操を選んだのか、どういうところが楽しいのか聞いてみました。

「去年やった器械体操はあまりうまくできなかったので、今年はどうしても克服したいと思って選びました。」

「最初はできないことが、練習してできるようになった時が一番嬉しいです。」

「小学校の時、体操をやっていて、得意なので選びました。」

「自分は陸上部なので、普段はあまりやることがない種目を選びました。」

*いろいろな動機で器械体操を選択していますが、今までできなかったことができるようになりたい、という気持ちで一生懸命練習している姿が、とても良かったです。応援したい気持ちになりました。

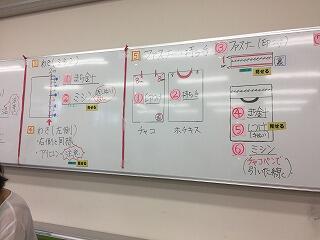

中3(家庭科)の授業見学

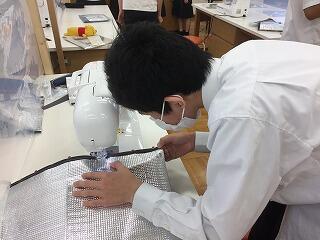

「保冷バックの製作(全6時間)」の3時間目ということで、今日は以下のような作業をしていました。(白板に今日やることがわかりやすく書かれています。)

①色のついた布の右側のわき1.5cm幅でチャコで印をつけ、アイロンで折り目をつけ、内側にアルミ布はさみます。

②ぬいしろに、まち針をさして固定し、ミシンで縫います。→見せる

③左側のわきも右側と同様に、1.5cm幅で印をつけ、アイロンで折り目をつけます。→見せる

④持ち手をつける場所に印をつけ、持ち手をホチキスで仮止めします。

⑤ファスナーを縫い付ける場所に印をつけます。→見せる

この →見せるというのが、森戸先生のオリジナルな指導法で、間違い易いところを未然に防ぐことができます。

このチェックポイントごとに先生に見せに来て、合格をもらうと自分ではんこを押し、次の作業に進みます。これによって、誰もが間違いなく完成することができるのだそうです。

(余談)色のついた布は5色(黒、青、ベージュ、ピンク、黄色)あり、希望で選べます。

今年の一番人気は「黒」で、次が「青とベージュ」だそうです。

チェックポイントを確認してもらいます。

合格したら、自分ではんこを押します。

生徒たちは、お互いに教わったりしながら、もくもくと作業を進めていきます。

自分が何をすればいいのかよくわかっている、という感じでした。ミシンの調子が悪い時は、自分で何とかしていました。

完成するには、あと3時間分の作業が必要です。得意不得意はあるようですが、一人一人着実に進んでいることは間違いないようです。りっぱですね。

授業終了後、生徒にどこが難しかったのか聞いてみました。

安藤さん「アイロンでわきの折り目をつけるとき、温度が高いとアルミが溶けてしまうので、どうやってアイロンをかけるかが難しかったです。」

清水君「まち針を指すのが難しかったです。ミシンをかけるとき、少ししわができてしまいましたが何とかできました。」

*完成したら、お弁当を入れて持ってきます、と多くの生徒が答えてくれました。自分で使うものを自分でつくる。

「素晴らしい」としかいいようがありません。

校長室(自宅)便り⑨ ~有理数と無理数(再考)

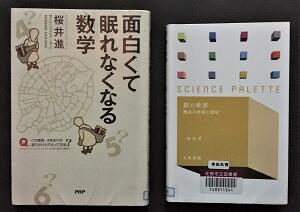

気になると眠れなくなりそうなので、本日(28日)、佐野市立図書館で、有理数に関して解説している本がないかどうか、探してみました。

そしたら、あったのです! しかも、2冊も。

①桜井 進「面白くて眠れなくなる数学」(2010年8月、PHP出版)

→著者は、東京工業大学理学部数学科卒業、同大学院卒業の「サイエンス・ナビゲーター」。世界初の「数学エンターテイメント」で話題、という有名人です。期待大ですね。気になって眠れないのと、面白くて眠れないのと、どっちを取るかです。

②一松 信「数の世界 -概念の形成と認知」(2015年1月、丸善出版)

→著者は1926年生まれ、京都大学名誉教授です。著書の冒頭で「数って一体何なのだろう?」と考えたことはありませんか? と投げかけています。完全に学者の先生ですので、より学問的な裏付けがわかるかもしれません。こちらも期待できそうです。

・先日の服部先生の授業では、有理数の例として、分数 22/7 がさりげなく登場していましたが、実は深い意味があったようです。世界の「7月22日」は「円周率の日」とされていて、22/7 (22÷7)を計算すると、3.142…となり、円周率の近似値になっています。紀元前250年、ギリシャの数学者アルキメデスが、世界で最初に円周率を計算によって、22/7と求めました。そのことを記念して、7月22日は「円周率の日」と制定されているのです。

円周率は紀元前二千年前から探究されてきましたが、その値は長い間、分数で表されていました。小数が発明されたのは今から400年前に過ぎないのです。

(→ちなみに、日本の「円周率の日」は3月14日。わかりやすすぎますね!)

・ところで、日本では「分数で表すことが出来る数」を「有理数」と呼んでいますが、英語で「有理数」は何と呼ばれているのでしょうか?英訳すると「Rational Number」となるそうです。形容詞「Rational」の名詞形は「Ratio」で、「Ratio」とは「比」を表しています。つまり、形容詞「Rational」は「比なる数」という意味になります。つまり、分数は分子と分母の数の比なので、「比なる数」だというのです。

しかし、それだったら、日本人が「Rational Number」を日本語に訳すとき、「有理数」ではなく「有比数」とすればよかったのではないでしょうか。

(→これって、誤訳だったの?)

・著者は、ここからさらにもう一歩踏み込みます。実は、英語の「Ratio」の起源となったラテン語の「Ratio」には「計算」という意味があるのです。「計算すること」から「比」に通じ、「Rational」は「計算的な」となり「合理的な」になっていきました。そうすると、「Rational Number」の日本語訳の候補として、「比なる数→有比数」と「合理的な数」すなわち「理が有る数→有理数」の2つあったのに、「有理数」が採用されたことになります。なぜ、後者に軍配があがったのでしょうか?

(→さすがはサイエンス・ナビゲーターですね。理詰めで畳みかけてきます。)

・「ピタゴラスの定理」で有名な、古代ギリシャの数学者ピタゴラス(紀元前6世紀頃)は、「万物の根源は数なり」と言ったと伝えられています。この「数」とは自然数(正の整数)のことです。ピタゴラスの時代、自然数こそが計算できる数、つまり「理性の象徴」というべき存在ととらえられていました。分数は、二つの自然数の比として考えられる(計算できる)数に他ならず、そうでない数は「非合理的な」という意味となり、排斥されるべき「考えてはいけない存在」だったというのです。そうした歴史的な背景を考慮し、「Ratinal Number」を「有理数」と訳したのではないか、というのが著者の説です。

(→なるほど、説得力ありますね)

・一方、「無理数」の概念は、もっと後になってから出てきます。現代では、√2やπ(円周率)が無理数であることは知られています。しかし、無理数であること(=分数では表すことが出来ないこと)を証明することは、そう簡単ではありませんでした。円周率πが無理数であることが証明されたのは1761年になってからのことでした。400年前、小数点が発明されたことで、ようやく分数を超えて「無理数」への挑戦が始まったのです。

(→確かに、有理数と無理数はセットになっていますので、「無理数」が存在することがわかって、初めて「有理数」という概念が生じてきたのですね。)

・無理数の英訳は「Irrational Number」で、打消しの接頭語Irがついているので、「比に非ず」と「非合理的」の意味があります。この英語を始めて日本語に訳した昔の日本人数学者は、「非合理的」を採用して、「無理」という言葉をあてたのではないか。

(→個人的には、著者の考えに深く納得しました。)

②一松 信「数の世界」からわかったこと

・こちらの著者は、「有理数」について、以下のように断言します。

「ピタゴラスは半ば伝説的な人物ですが、その伝統もあって古代ギリシャでは当初すべての数は互いに整数の比で表わされる、つまり整数の比で表される分数だけで十分と考えていました。今日では整数の比で表される数を「有理数」といいます。これはRational Number の訳語ですが、原義は「ratio(比)をもつ数」の意味で、むしろ「有比数」と呼ぶのが的確でした。しかし、すでにこの語が定着しているので、厳格にいえば「誤訳」ですがそのまま使います。」と述べています。

(→つまり、昔の日本人数学者が訳した言葉なので、なぜそのように訳したのかを詮索してもしようがない。それは、学問的にはさして重要なことではない。ということでしょうか。なるほど、学者としては、そのように考えるものなのかもしれませんね。)

・しかし、この本には、√2が無理数であることの証明や、なぜ、0.9999999…=1なのか、の証明が詳しく紹介されています。先日の服部先生の授業では、0.9999999…=1が正しいのかどうかわかりませんでしたが、この本では、0.99999999…=1 であることを証明しています。てっきり間違いだと思っていましたが、数学的に正解でした。それを知れただけでも、この本を読んだ価値がありました。

(→もっとも、全部は読んでませんけどね。興味あるところだけです。文献調査をする際は全部読む必要は全くありません。)

*最後に一言。これらはいわゆる「文献調査」です。たった2冊の本でしたが、その主張は微妙に異なっていましたね。

*自分にとって、どちらがより納得するか、という見方はありますが、どちらが正しいとは判断できません。文献調査をする際は、最低でも複数の文献にあたらないと危険です。文献調査で間違ったことをうのみにしてしまうと、そもそも前提から間違った方向に研究が進んでしまう可能性があるからです。

*少なくとも、「諸説あります」くらいの知識がないと、「チコちゃんに叱られますよ!」

①桜井 進「面白くて眠れなくなる数学」からわかったこと

・先日の服部先生の授業では、有理数の例として、分数 22/7 がさりげなく登場していましたが、実は深い意味があったようです。世界の「7月22日」は「円周率の日」とされていて、22/7 (22÷7)を計算すると、3.142…となり、円周率の近似値になっています。紀元前250年、ギリシャの数学者アルキメデスが、世界で最初に円周率を計算によって、22/7と求めました。そのことを記念して、7月22日は「円周率の日」と制定されているのです。

円周率は紀元前二千年前から探究されてきましたが、その値は長い間、分数で表されていました。小数が発明されたのは今から400年前に過ぎないのです。

(→ちなみに、日本の「円周率の日」は3月14日。わかりやすすぎますね!)

・ところで、日本では「分数で表すことが出来る数」を「有理数」と呼んでいますが、英語で「有理数」は何と呼ばれているのでしょうか?英訳すると「Rational Number」となるそうです。形容詞「Rational」の名詞形は「Ratio」で、「Ratio」とは「比」を表しています。つまり、形容詞「Rational」は「比なる数」という意味になります。つまり、分数は分子と分母の数の比なので、「比なる数」だというのです。

しかし、それだったら、日本人が「Rational Number」を日本語に訳すとき、「有理数」ではなく「有比数」とすればよかったのではないでしょうか。

(→これって、誤訳だったの?)

・著者は、ここからさらにもう一歩踏み込みます。実は、英語の「Ratio」の起源となったラテン語の「Ratio」には「計算」という意味があるのです。「計算すること」から「比」に通じ、「Rational」は「計算的な」となり「合理的な」になっていきました。そうすると、「Rational Number」の日本語訳の候補として、「比なる数→有比数」と「合理的な数」すなわち「理が有る数→有理数」の2つあったのに、「有理数」が採用されたことになります。なぜ、後者に軍配があがったのでしょうか?

(→さすがはサイエンス・ナビゲーターですね。理詰めで畳みかけてきます。)

・「ピタゴラスの定理」で有名な、古代ギリシャの数学者ピタゴラス(紀元前6世紀頃)は、「万物の根源は数なり」と言ったと伝えられています。この「数」とは自然数(正の整数)のことです。ピタゴラスの時代、自然数こそが計算できる数、つまり「理性の象徴」というべき存在ととらえられていました。分数は、二つの自然数の比として考えられる(計算できる)数に他ならず、そうでない数は「非合理的な」という意味となり、排斥されるべき「考えてはいけない存在」だったというのです。そうした歴史的な背景を考慮し、「Ratinal Number」を「有理数」と訳したのではないか、というのが著者の説です。

(→なるほど、説得力ありますね)

・一方、「無理数」の概念は、もっと後になってから出てきます。現代では、√2やπ(円周率)が無理数であることは知られています。しかし、無理数であること(=分数では表すことが出来ないこと)を証明することは、そう簡単ではありませんでした。円周率πが無理数であることが証明されたのは1761年になってからのことでした。400年前、小数点が発明されたことで、ようやく分数を超えて「無理数」への挑戦が始まったのです。

(→確かに、有理数と無理数はセットになっていますので、「無理数」が存在することがわかって、初めて「有理数」という概念が生じてきたのですね。)

・無理数の英訳は「Irrational Number」で、打消しの接頭語Irがついているので、「比に非ず」と「非合理的」の意味があります。この英語を始めて日本語に訳した昔の日本人数学者は、「非合理的」を採用して、「無理」という言葉をあてたのではないか。

(→個人的には、著者の考えに深く納得しました。)

②一松 信「数の世界」からわかったこと

・こちらの著者は、「有理数」について、以下のように断言します。

「ピタゴラスは半ば伝説的な人物ですが、その伝統もあって古代ギリシャでは当初すべての数は互いに整数の比で表わされる、つまり整数の比で表される分数だけで十分と考えていました。今日では整数の比で表される数を「有理数」といいます。これはRational Number の訳語ですが、原義は「ratio(比)をもつ数」の意味で、むしろ「有比数」と呼ぶのが的確でした。しかし、すでにこの語が定着しているので、厳格にいえば「誤訳」ですがそのまま使います。」と述べています。

(→つまり、昔の日本人数学者が訳した言葉なので、なぜそのように訳したのかを詮索してもしようがない。それは、学問的にはさして重要なことではない。ということでしょうか。なるほど、学者としては、そのように考えるものなのかもしれませんね。)

・しかし、この本には、√2が無理数であることの証明や、なぜ、0.9999999…=1なのか、の証明が詳しく紹介されています。先日の服部先生の授業では、0.9999999…=1が正しいのかどうかわかりませんでしたが、この本では、0.99999999…=1 であることを証明しています。てっきり間違いだと思っていましたが、数学的に正解でした。それを知れただけでも、この本を読んだ価値がありました。

(→もっとも、全部は読んでませんけどね。興味あるところだけです。文献調査をする際は全部読む必要は全くありません。)

*最後に一言。これらはいわゆる「文献調査」です。たった2冊の本でしたが、その主張は微妙に異なっていましたね。

*自分にとって、どちらがより納得するか、という見方はありますが、どちらが正しいとは判断できません。文献調査をする際は、最低でも複数の文献にあたらないと危険です。文献調査で間違ったことをうのみにしてしまうと、そもそも前提から間違った方向に研究が進んでしまう可能性があるからです。

*少なくとも、「諸説あります」くらいの知識がないと、「チコちゃんに叱られますよ!」

身近な風景

境内には、大勢のカメラマンがアジサイの写真を撮っていました。午前中までの雨が上がり、強い日差しを受けたアジサイはとりわけ綺麗に見えました。

いろいろな色や品種?のアジサイが咲いていました。

佐高ミュージアム㉗

1992年4月から1994年3月までの2年間、佐野高校に在籍しながら、宇都宮大学大学院教育学研究科に内地留学していました。指導教官は、生物学科の中村和夫教授でした。

私は当時、佐野高校の生物部でトウキョウサンショウウオの生態について調査していたので、サンショウウオの生態について研究しようと思っていましたが、中村先生はもともと昆虫生理学が御専門だったので、今まであまり興味のなかった昆虫について研究することにしました。当時の大学院への内地留学は、今と違って、特に教育に関するテーマでなくても、自分のやりたい研究をすることができました。

当時、宇都宮市内を流れる鬼怒川で、川に生息しているカゲロウという昆虫の一種が、夏の夕方ごろ一斉に羽化し、鬼怒川にかかる橋の水銀灯に集まり、その死骸が数センチにも積り、交通渋滞を引き起こすなど、社会問題となっていました。そこで、この昆虫(アミメカゲロウ)について、研究することにしました。大学院での研究については、追々話が出てきますが、最後には、新種の発見となりました。

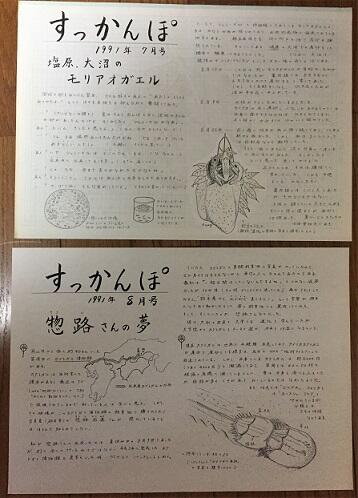

この2年間の内地留学期間に、佐野高校の生徒(生物選択者)向けに、「すっかんぽ研究室だより」を20号まで発行しました。佐野高校に原稿を送り、印刷して配ってもらいました。研究室でどんな研究をしているのか、また、同じ研究室の大学院生との調査の様子などを紹介しました。

この2年間は、私のその後の教員人生に大きな転機となりました。高校科学部での研究方法、大学関係の人脈など、科学部指導のノウハウ、後にSGHの探究活動を進める上で必要なことは、すべてこの2年間で学んだといっても過言ではありません。この黄金の2年間で見聞きしたことを高校生向けに紹介した「すっかんぽ研究室だより 全20号」を今回から5号ずつ公開していきます。

(前置きが長くなってしまいました)

佐高ミュージアム 研究室だより No.1 「アミメカゲロウの謎!」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.2 「ホタルイカ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.3 「名古屋の八田耕吉先生」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.4 「カラスウリの花」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.5 「アミメモドキ現われる!」.pdf

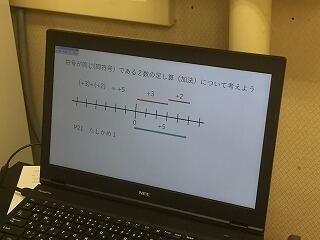

中3(数学)の授業見学

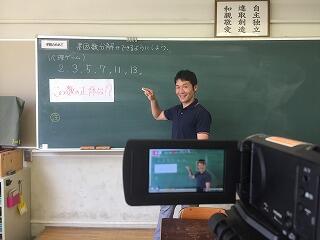

服部先生は、臨時休業中にたくさんの授業動画をアップしていましたね(私が数えてみたら16本ありました!)。独特な登場の仕方で、心を鷲づかみ?された生徒も多かったと聞いています。

今日の学習のめあては、「有理数と無理数について分かる」でした。

①授業はまず、前時の復習で、平方根の大小の確認問題から入りました。

-3 と √10 -0.7 と ー√0.7

(どっちが大きいかわかりますか)

②次がいよいよ本題で、有理数と無理数の違いの説明です。

有理数 → 分数で表すことが出来る数

例:整数、0.3 -1.2 2/3 など

無理数 → 分数で表すことが出来ない数

例:π=3.141592653589793238462643383279

(円周率です。澁江さんは30桁まですらすら答えました!)

循環小数 → 4/3=1.3333333…

=1.3(3の上に・)

22/7=3.142857142857…

=3.142857(1と7の上に・)

循環しない小数 → π や √2など

④循環小数を分数にする(→そんなことができるの?)

例:0.162(1と2の上に・)

X=0.162 とし、両辺を1000倍し、もとの式を引くと、

1000X=162.162162…

-) X= 0.162162…

999X=162

よって、X=162/999 →約分すると X=6/77

*こんなふうに、循環小数は必ず分数にすることが出来るんですね!

(人生得した気分です。といっても、自分もきっと習っていたはずですけど)

⑤最後に、服部先生からこんな問題が出されました。

Q 循環小数 0.9(9の上に・)を分数にせよ。

A X=0.9… とし、両辺を10倍し、元の式を引くと

10X=9.9…

-) X=0.9…

9X =9

X=1

つまり、循環小数 0.9(9の上に・)=1 となります。

(こんなありえないことが起こってきます。なぜ、こうなるのかはわかりません。いやあ、数学は奥が深いですね!)

*授業はここで終わりました。生徒たちに授業の感想を聞いてみました。

澁江さん「授業はとてもわかりやすかったです。循環小数のことも理解できました。」

渡辺君「服部先生はユーモアがあり、授業がとても楽しみです。」

*最後に私の感想ですが、「有理数と無理数について分かる」という本時のめあては十分達成できていたのではないかと思います。個人的には、そもそも、分数で表すことが出来る「有理数」が示す「理(ことわり?)」とは何なのか?に興味を持ちました。有理数=理にかなった数、何ゆえ、有理数と呼ぶのか知りたい、と強く思いました。数学も面白いですね。

(→こう思わせるのも服部先生のねらいだったのでしょうか? だとしたら、服部先生の思うつぼでしたね。)

中3(国語)の授業見学

まずは、中3「国語」(3年3組、5限目)北堀先生の授業です。

本日のテーマは「俳句を作って句会を開こう」です。

句会は、次のような手順で開かれました。

①選句用紙に、グループ(5~6人)で一人一句ずつ、自分の自信作を書いていきます。

②グループ全員の俳句の中から、一番良いと思う句(自分の句以外で)を一つ選びます。

③自分が良いと思った俳句について、なぜそう思ったのかをグループ内で発表し合います。

④最も票を集めた俳句を班の代表として黒板に書き、発表します。

自分が良いと思った俳句となぜそう思ったかを発表し合っています。

各班で選ばれた俳句を黒板に書いています。

各班の代表作が出そろいました。

それぞれの俳句について、作者の説明を聞き、一番良いと思った俳句を選びました。

1班「梅雨時の 照れる旭と 君の声」

2班「雨が降り 水たまりには 未来像」

3班「寒椿 待ち人いずこ 白い息」

4班「休校中 一時帰宅する 母ツバメ」

5班「猛暑日の 部屋の空気は 赤道下」

6班「制服や 引きこもり吹く 夏の風」

さて、皆さんだったらどれがいいですか?

ちなみに、私は生き物好きなので、生き物が詠み込まれている俳句には反応してしまいます。「生き物」俳句にはこんな作品もありました。

「晴れぬ気と 天気をながめる あまがえる」

「触覚を ゆうゆう伸ばす かたつむり」

*生徒の今日の感想より

「俳句を作るのがこんなに楽しいとは思っていませんでした。」

「自分で見つけた驚きや感動を俳句にすることで、言葉のセンスや想像力が高められました。」

「17音で色々な思いを伝えることができるのはすごいなと思いました」

「俳句には人それぞれの個性が表れていることがわかりました」等

*本時は、確かに楽しい句会でした。自分が選んだ俳句と選んだ理由を語り合う場面が一番盛り上がっていました。楽しいなあ、と言う声もあちこちで聞こえてきました。みんなそれぞれこだわりがあって、なかなか一つに決まらないところが良かったです。

ちょっとのぞいてみようと軽い気持ちで、見学を始めましたが、面白くなって、結局、最初から最後まで見学しました。

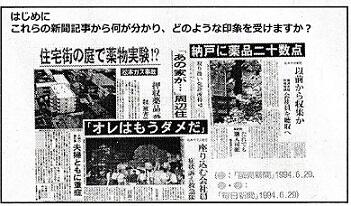

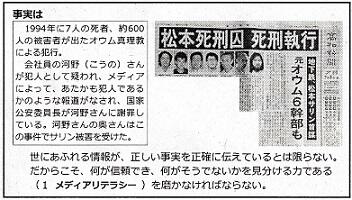

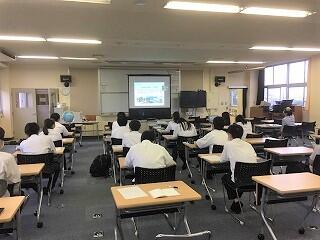

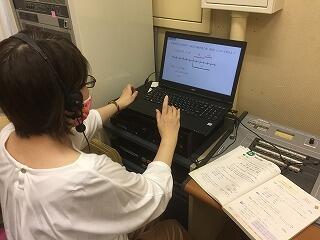

高1CTPの授業見学

CTPは「批判的な思考力」を養う本校独自の学校設定科目で、国語科、数学科、理科、地歴公民科、英語科の各教員がチームとなって授業を行う合科授業です。1年間の前半は、国語科、数学科、理科、地歴公民科、それぞれの教科で「批判的な思考力」を養う教材を作成し、その教科の教員の指導の下に授業を行います。後半は、それまでに身につけた「批判的な思考力」を活用し、英語科が中心となった「ディベート活動」を行います。

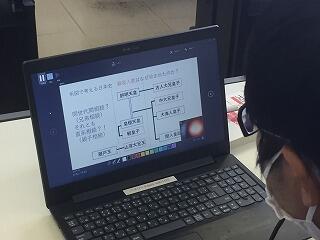

今日は、地歴公民科の島田先生が作成した教材「見えているものが真実とは限らない」と題した授業を行いました。

(浜島書店「最新図説 政経」を参考に作成。授業のパワーポイント資料より)

昨年度は、1学年全員が格技場で一斉に授業を受けていましたが、その形態だとメモがとりにくかったり、グループワークなどがしにくいことや、コロナや熱中症対策で、今年度は各教室で実施しました。

教材作成者の島田先生が、担任をしている1年3組で授業し、それをZoomを使って、他の3クラスに同時中継することで、4クラスの一斉授業が可能になりました。

1年3組で授業をする島田先生

他の3クラスでは、Zoomによって配信された画面を見ながら学習します。

生徒に授業を受けた感想を聞いてみました。

まずは、島田先生の授業をその場で受けた3組の生徒です。

林さん「事実や根拠の意味、日常生活との関わりなど、これからどうやって生活していけばいいのか考えるきっかけとなりました。」

小林さん「前提、根拠など、具体的な事例が紹介されていたので、わかりやすかったです。」

松本君「固定観念にとらわれない考え方が大切だとわかりました。興味を持てる内容だったので、面白かったです。」

それでは、Zoomによる遠隔授業を受けていた生徒たちはどうだったでしょうか。

新井さん「音の大きさが突然変わることがありましたが、遠隔でも普通に授業を受けているのと変わりありませんでした。」同様多数。

*島田先生が伝えたいことは、遠隔でもしっかりと生徒たちに伝わっていました。

中3英語の授業見学

中学3年3組の「英語」(高木先生)の授業です。

昨日の高校3年生の英語の授業を見学し、中学校ではどんな授業をしているのか興味を持ちました。

3限目に英語演習室で行われている「英語」の授業を見せてもらいました。

・Lesson 3「Rakugo Goes Overseas」(世界に広がる落語)は、英語で落語を行う大島希巳江(おおしま きみえ)さん、桂三輝(かつら さんしゃいん)さんが登場します。

桂三輝(かつら さんしゃいん)さんの落語。カナダ出身のプロの落語家です。

・教科書の内容を学習した後、「マッピング」という作業を行います。教科書に書かれていることを参考にして、例えば、「Rakugo」に関する情報をプリントに書き出します。その際、教科書以外の内容や自分の感想なども記入し、「Rakugo」に関することが一目でわかる「マップ」を作成します。

・このマップをもとに、「Rakugo」について伝えるストーリーを英語で作ります。これが、Story Retelling(ストーリー リテリング)です。自分が作ったストーリーを英語で相手に伝え、さらに相手を変えて繰り返すことで、他の人のアイディアを取り込み、ストーリーをより魅力的なものにしていきます。こうして英語での表現の幅がどんどん広がっていく、という画期的な取組です。

授業が終わった後に生徒に感想を聞いてみました。

落合さん「他の人が話すストーリーを聞いて、そういうストーリーもあるのかと勉強になりました。」

山口さん「英語でのコミュニケーションがたくさんできて楽しかったです。」

清水君「日本の文化を英語で伝えることは難しかったです。しかし、ジェスチャーを交えれば何とか紹介できるんじゃないかと思いました。」

*生徒たちは、ペアワークを繰り返すことで、ペアの相手の発想の良さに気づいたり、それを取り入れて自分の表現の幅がひろがったことに喜びを感じたり、コミュニケーションの楽しさを感じていたりしていました。 素晴らしい授業です!

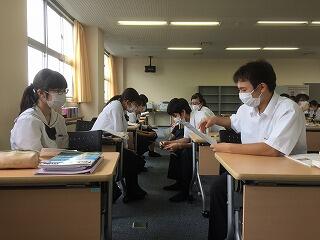

高3理系(英語)の授業見学

教科書のLesson2「God's Hands(神の手)」を教材に、授業を進めていました。

Lesson 2は、「神の手を持つ」と言われ、2012年に当時の天皇陛下の心臓バイパス手術を執刀した心臓外科医、天野篤(あまの あつし)さんを取り上げています。天野さんは、順天堂大学医学部心臓血管外科教授として、また同大学医学部附属順天堂医院院長として、現在も第一線で活躍しています。

この教材をもとに、授業は物語のSection(段落)ごとに、以下のように進められていました。

Step1.発音の確認。:単語やフレーズの発音を確かめ、CDや教員のあとに続いて発音。CDを聞いてListening Quiz に答える。等

Step2.本文を読む。:文章の構造を理解し、正確に文章を理解する。

Step3.Q&A:ペアに分かれて問題を出し合う、音読穴埋め:適語を補いながら音読する。 ←(本時はここまで)

Step4.サイトラ(Sight translation):英文または日本文を見て、それぞれを翻訳する。

この授業の進め方は、担当の先生が変わると教え方ががらっと変わってしまうのではなく、担当の先生が違っても同じ内容を学習できるよう、本校の英語科の先生方が試行錯誤しながら、たどり着いた「学習サイクル」だそうです。このサイクルの中で、それぞれの先生が工夫してプリントを作ったりしています。これによって、本校の英語科全体の指導力アップにつながりました。

(以上は、授業後に英語科の先生方にお聞きした内容をもとにまとめました。もし間違っていたら後で訂正します。)

写真は、Step3の「Q&A」に取り組んでいる生徒たちです。

授業終了後、近くにいた生徒に授業の感想を聞いてみました。

中野君「いつも通りの川俣先生の授業です。先生の説明を一方的に聞くのではなく、ディスカッションがあり、話し合い活動が多いので、眠くなるようなことはありません。」

入澤君「ペアワークが多いです。単語やフレーズの発音を自分で確認できるところがよいと思います。」

岡さん「先生が元気すぎるので疲れますが、眠くなりません。」

*川俣先生のパワー溢れる授業が印象的でした。授業見学は、突然、ふらっとお邪魔しましたが、一見して生徒が授業に真剣に楽しく取り組んでいることがわかりました。

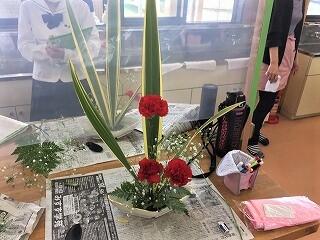

中2(華道)、中1(学活)の授業見学

①中学2年1組の「華道」(総合的な学習の時間)の授業と

②中学1年生の「学活」(総学の振り替えにより実施)の授業を見学しました。

①「華道」の授業では、小原流の清水一克先生のご指導により、生徒一人一人が、実際にお花を生け、最後に清水先生に手直し等をしていただき、作品を完成させます。今日は、ニューサイラン、カスミソウ、カーネーションの3種を使いました。

生け方には、いくつかの型があるそうで、それをもとに生徒たちは何度も試行錯誤をしながら、完成させていました。

何人かの生徒に感想を聞いてみました。

浅野さん「茎が細いカスミソウは指しにくかったです。正面だけでなく、横から見たときにも立体感を出すのが難しかったです。とても楽しかったです。」

恩田さん「初めてだったので難しかったです。緊張しました。最初は、何が良くて何が悪いのかわかりませんでしたが、先生に直していただくと、なるほどそうなのかと納得しました。先生からは90点と言われました。」

お花は、家に持ち帰り、家でもう一度、生けてみるそうです。

自分でお花が生けられるなんて、素敵ですね。

②中学1年生は、7限目に「学活」を行いました。

テーマは「ソーシャルスキル」、ソーシャルディスタンスではありませんよ。

友人関係のスキルを身につけます。

私たちは、何かを失敗したときに「ごめんなさい」と謝りますが、そのタイミングを逸してしまい、後悔した経験は誰しもあると思います。

ソーシャルスキルは、これまで謝れなかった自分の経験を振り返り、場面に応じた謝罪の仕方を確認します。

2人1組になり、「さりげない謝罪」「普通の謝罪」「丁寧な謝罪」を表す言葉や態度を考え、実際にやってみました。

最後に、我こそはと思う生徒が、担任の先生を相手に、「さりげない謝罪」、「普通の謝罪」、「丁寧な謝罪」にチャレンジしていました。

「さわやかに謝ることができる佐附中生」、もうそれだけで素晴らしいです!

身近な風景

栃木県の天気は曇りでしたので、残念ながら、部分日食を観察することはできませんでした。九州地方などでは観察できたところもあったようです。

一方、夏至は二十四節気の一つで、暦の上では夏の盛りの頃です。

夏至の日は1年で太陽が最も空高く昇り、最も昼の長さが長くなる日です。

しかし、日の出時刻が最も早く、日の入り時刻が最も遅いわけではありません。

(今日の佐野市は)

日の出時刻は4時24分20秒、日の入り時刻は19時2分37秒で、

昼間の時間(日長)は14時間38分17秒でした。

ところで、今年

日の出時刻が最も早いのは、6月12・13日(4時23分22秒)、

日の入時刻が最も遅いのは、6月28・29日(19時3分24秒)なのですが、

昼間の時間(日長)を計算すると、本日6月21日が最も長くなるのです(→夏至)。

つまり、夏至は毎年6月21日と決まっているわけでなく、日長を計算し、最も日長が長い日が「夏至の日」となるのです。ちなみに、去年の夏至は、6月22日でした。

今年の22日は、日の出が21日より14秒遅れ(=日が短くなる)、日の入りは12秒遅れる(=日が長くなる)ので、差し引きすると、21日より2秒だけ日が短くなってしまいます。今年は2秒の差で、今日(21日)が、めでたく夏至となりました。

1年で最も日が長いといっても、わずか数秒の差ですので、私たちがその変化を感じとることは難しそうです。

今日は、栃木県立博物館で、「栃木県版レッドデータブック改定事業 両生爬虫類部会」が開催されました。私も部会員として参加しましたが、博物館がある公園の敷地では、この時期の風物詩である「アジサイ」が見頃を迎えていました。

アジサイを見ると、今は梅雨なんだな、と改めて思います。

梅雨という季節に最もピッタリくる植物は、アジサイをおいてほかにはないでしょう。(あくまで主観です。)

*最後に、本日の「両生爬虫類部会」では、2000年頃、足利市松田町で「モリアオガエル」(木の枝に白い泡に包まれた卵を産むことが有名)を確認しているのですが、その後の記録がないことが話題になりました。

足利市や佐野市で、これまでに「モリアオガエル」の卵塊(木の枝に産んだ白い泡に包まれた卵)を見たことがある方は、是非、情報をお寄せください(→校長室まで)。大発見になるかもしれません。

佐高ミュージアム㉖

今回は1991年10月号から1992年3月号までの5回分の公開です。2月号は行方不明でした。(そもそも作っていなかったのかもしれませんが…。)ところで、NO.21で紹介したタヌキの剥製は、現在、生物室の廊下にあるロッカーの中に保管されています。見たい人は見に来てください。

(PS)No.20と21の2枚目が入れ替わっていたことに気が付きました。後日、学校で訂正しますが、今見ている人は2枚目を交換して読んでください。

佐高ミュージアム Original No.18 「赤とんぼとヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.19 「サケ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.20 「タヌキの事情」.pdf

佐高ミュージアム Original No.21 「タヌキの事情part2」.pdf

佐高ミュージアム Original No.22 「サンショウウオをめぐる人々」.pdf

SGHクラブ国内班 第1回オンライン講座

内容は以下の通りです。

(1)テーマ「Think Globally Act Locally エコロジーオンラインがつなげる世界」

(2)講師:NPO法人エコロジーオンライン代表 上岡裕先生(佐野高校OB)

(3)講義内容

・エコロジーオンライン及び上岡先生のこれまでの取組

・佐野から全国へ世界へ発信する方法、

・田中正造型グローバルリーダーについて

・質疑応答

(4)参加者:SGHクラブ国内班、フランス語班(16名)

*参加した生徒からの感想です。

・これまで授業で聞いたことがある言葉がたくさん出てきました。それらがどのようにつながっているのかが理解できました。これからの研究に活かしていきたいです。(2年 猪瀬君)

・私は、田中正造が生まれた佐野に住んでいるからこそ、やるべきことがある、と思いました。(2年 松原さん)

・マダガスカルとフランス語との関係を初めて知ることができました。フランス語班として何ができるか考えていきたいです。(2年 戸室さん)

・自分がよく知っている去年の台風で秋山川が決壊した場所を上岡先生も知っていたことから、同じ佐野に住んでいるんだなあと親近感を持ちました。(2年 大山君)

次回は1週間後の6月27日だそうです。

下野新聞~総文祭自然科学部門出場(科学部)

今夏、インターネット上で開催される全国高校総合文化祭(総文祭)の自然科学部門で、生物分野の本県代表として、本校の科学部が出場します。

研究のタイトルは「栃木県産有尾目の保全に向けて」です。昨年の12月に宇都宮大学を会場として県予選が行われ、生物分野で第1位となり、総文祭出場となりました。

総文祭では、地道に積み重ねてきた研究の成果を全国の代表校とともに、動画などで披露します。

(下野新聞6月19日付け21面より、下野新聞社の著作物利用承諾済み)

下野新聞2020.6.19科学部.pdf

下野新聞の記事

「家庭学習を支援するため、独自の対策に取り組んだ高校もある。佐野高は、教員の授業動画をインターネットで配信。ネット環境のない生徒にはタブレット端末を貸し出した。再開後の授業を円滑に進めるための、県内でも先進的な取り組みであった。」

(下野新聞6月17日付け、3面。著作物利用承諾済み)

本校は、中高ともに各学年各教科で、ユーチューブによる授業動画を独自に作製し、配信してきました。再生回数は少なくとも合わせて数千回以上に上りました。

また、ネット環境のない生徒にはタブレット端末を貸し出したのは、本校のみであり、本県の県立高校では、最も先進的な取り組みとして高く評価されています。

紙面では「遠隔授業は通常の授業の補完には限界がある」ことが指摘されていますが、これは考えてみれば当たり前のことで、遠隔授業の方があらゆる面で優れていたとしたら、本校の存在価値はありません。生徒の反応を見ながら説明したり、生徒同士が学び合ったり、質問に答えたりすることで理解を深める、といった当たり前の授業が求められていることは言うまでもないでしょう。

しかし、本校の動画配信は、遠隔授業という制約の中で、どのような形態の授業であれば、通常授業の補完ととして有効に機能するかを、先生方が試行錯誤しながら、改善していった過程でもありました。

先生方に聞いてみると、授業動画等の配信により、予習をする習慣が身についてきており、小テストなどの成績は例年に比べて上がっている、という成果も出ているそうです。今後、臨時休業中の動画配信等の成果と課題について、検証していきますが、今回蓄積されたノウハウは、おそらく、通常の授業の改善にも反映され、今後のコロナ感染症の第2波、第3波に備えた遠隔授業体制の準備・構築にも役立つ大きな武器になると考えています。

音楽室にエアコンが入ります!

単に、音楽室にエアコンを取り付けるだけでなく、室外機の設置や電源の確保・配線など、結構大がかりな工事が必要です。工事は6月上旬から始まっていますが、実際に使えるようになるのは、7月になった頃になります。

【附属中】生活ノートより

各学年からランダムに5,6冊の生活ノートを見せてもらいました。

・今日は体育で自校体操をやりました。覚えているところと覚えていないところがあるので、しっかり覚えていきたいと思います。(6/8)

・楽しみにしていたワクワクプロジェクトの正体がわかりました。風間さんから「藍染め」のお話を聞き、とても驚きました。(6/9)

・きょうは校内オリエンテーリングがありました。学校のことを前より知ることができ、楽しかったです。(6/10)

・美術で立方体を書くのが楽しかったです。もっと描けるようにるように努力したいです。(6/11)

・1週間が終わりました。先週よりかは学校に慣れてきました。休日はゆっくり休んで、また頑張ります。(6/12)

→1年生は、校内オリエンテーション、総合的な学習の時間による「藍染めプロジェクト」、部活動見学等がありました。だいぶ学校に馴染んできましたね。

【中学2年生】

・今日は2年生で初めての技術の授業があり、プリント整理箱を作りました。あともう少しで完成するところまできました。次回の授業が楽しみです。(6/8)

・合唱コンクールの曲決めをしました。どれもいい曲ばかりで迷いましたがやっと決まりました。練習頑張りたいです。(6/9)

・今日は中條先生による情報モラル講話がありました。特にLINEの使い方では、相手に不快な思いをさせないよう、しっかり見直してから送信しようと思いました。(6/10)

・学校帰りに強い雨が降ってきて、リュックに入っていたノートとか教科書が悲惨なことになってました。今日は雨が嫌いになりました。(6/11)

・今日は音楽で校歌のテストがありました。やっぱり先生の前だと緊張してうまく歌えません。(6/12)

→2年生は、合唱コンクールの曲決め、情報モラル講話、校歌のテストなどがあったようですね。楽しみな授業も増えてきました。

【中学3年生】

・今日は家庭科できんちゃく袋づくりをしました。無事に完成して良かったです。(6/8)

・部活動見学で1年生が10何人も来てくれました。さ~ここから何人入ってくれるのかな?(6/9)

・今日は体力テストがありました。暑くてすごくつらかったです。(6/10)

・百人一首のテストがぎりぎりの合格だったので、少し悔しかったです。次は満点を取りたいです。(6/11)

・古典の授業が面白かった。これから頑張っていきたい。先週よりは疲れないようになってきました。(6/12)

→部活動見学で、1年生がどれだけ入ってくれるかが気がかりですね。いろいろなテストが行われています。

SGHクラブディベート班「Farewell Cup」

県内外のディベート大会が中止となり、高3生は事実上の引退となってしまいましたが、2年生が3年生のためのFerewall Cup(お別れ試合)を企画しました。

Ferewall Cup には、高1(14名)、高2(15名)、高3(4名)、計33名が参加しました。また、昨年度までお世話になった野城充生(みつお)先生(現:作新学院高校トップ英進部スーパーバイザー)が、御同僚である佐藤わかな先生、岩上亭子(たかこ)先生とともに、参加してくださいました。

2年生の司会で、即興型のディベートが行われました。10分程度の準備時間の後、試合が始まりました。

最後の試合のお題は、「Japan should legalize active enthansia 」(日本は積極的な安楽死を合法化すべきである。)という難題でした。active enthansia (積極的な安楽死) に対して、passive enthansia(受動的な安楽死)があります。受動的なものには、例えば、人工呼吸器をはずす行為があり、合法化されています。しかし、積極的な安楽死は、例えば、薬物を注射する行為があり、合法化されていません。

「日本は、積極的な安楽死を合法化すべきである」という非常に重いテーマに対して、白熱したディベートが繰り広げられました。試合後、4人の3年生からは、やり切った、という達成感が伝わってきました。

試合終了後、高3生の大門君(部長)、若田部さん(副部長)、前川君、関口君から、一言ずつ挨拶があり、後輩たちから花束が贈られました。4人からの「やめたいと思ったことは何度もあった。最初は12人いた仲間がいなくなることで失いかけた自信を、続けることで取り戻すことが出来た。得るものはあっても、失うものはなかった。最後まで続けてよかった。」といった名言の数々が印象的でした。

新部長は、2年生の江部君に引き継がれ、力強い宣言をもって、本日のFarewell Cup(お別れ試合)は終了しました。

こんな素敵な引退ができる3年生は幸せですね。

1,2年生たちは頑張ってください。

最後に、今日一日、ご指導いただいた野城先生、そして佐藤先生、岩上先生ありがとうございました。

佐高ミュージアム㉕

今回は1991年4月号から9月号までの6回分の公開です。この年からスケッチに力を入れるようになってきました。また、文字の大きさや配置など、読みやすさを少しは考えるようになってきました。

佐高ミュージアム Original No.12 「春の野草 Best10」.pdf

佐高ミュージアム Original No.13 「サンショウウオの生存競争」.pdf

佐高ミュージアム Original No.14 「シュレーゲルアオガエル」.pdf

佐高ミュージアム Original No.15 「モリアオガエル」.pdf

佐高ミュージアム Original No.16 「カブトガニ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.17 「オニヤンマ」.pdf

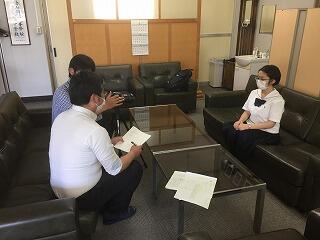

下野新聞の取材がありました

①編集局 政経部の市川記者

→通常登校開始後の学校、特に、受験を控えた高校3年生の日常について、取材されていました。授業の様子、部活動、高3生へのインタビューなど、約半日かけての取材でした。

(左)高3の授業風景、(右)美術部の活動(中高で30人を超す大所帯となりました)

バスケットボール部、ボート部、ラグビー部などの練習を見学されていました。高3生数名にもインタビューがありました。

*記事は、明日(13日)から始まる「検証 新型コロナ 県緊急事態措置」という連載企画の中で、教育に関する項目(特に、高3に与える影響に焦点)として、来週半ば(水曜日頃?)に掲載される予定だそうです。

②編集局 くらし文化部の藤田記者

→科学部は今年7月31日から高知県で開催される「第44回全国高等学学校総合文化際高知大会」に自然科学部門の本県代表として参加することが決まっています。ただし、コロナ禍の影響で通常開催ではなく、web開催となりました。そこで、参加校の紹介ということで、下野新聞の取材がありました。取材には、高3の前部長の小松原君、高2の現部長の戸室さんが対応し、最後に新聞に掲載される研究班の写真撮影が行われました。

*記事は来週中に掲載されるのではないかと思います。

*本日は、同じ時間帯で、下野新聞の2件の取材が重なりました。たまたま遭遇した2人の記者さんも、こういうことはめったにない、とおっしゃってました。下野新聞の取材は、今年度、これで5件目となりました。

*また、先日、フジテレビの報道番組で、本校の部活動の様子が放送されましたが、12日のフジテレビ「ノンストップ」(9:50~11:30)でも、同じ映像が放映されたようです。私は実際には見ていませんが、前日、フジテレビから、放送の了解を求める連絡がありました。

https://www.fnn.jp/articles/-/48538

朝の風景(高校3年生)

職員室前の廊下には、質問・学習用の机イスが用意されていますが、今朝は、7時45分の段階で、4名の高3生が熱心に質問していました。また、自習室や教室でも、勉強している生徒はたくさんいるようです。受験生、頑張れ!

【附属中】生活ノートより

附属中の生徒が毎日提出している「生活ノート」から、通常登校第1週(6/1~6/5)の様子を振り返ってみました。各学年からランダムに5,6冊の生活ノートを見せてもらいました。

・今日は初めての7時間授業でした。とてもドキドキしましたが、面白かったです。(6/1)

・今日から学校が始まりました!とてもうれしいです。係や委員会も決定したので、良かったです。(6/1)

・7時間授業!週番の仕事や清掃などもあり、忙しかった。この生活に早く慣れたい。(6/2)

・今日は音楽の授業がありました。校歌のテストです。校歌を何回も歌って練習しました。(6/3)

・暑かった!そして疲れた。明日はスクールガイドの表紙の写真撮影がある。まさか自分があれに載るとは。(6/4)

・今日は7時間授業になって初めてCTPと家庭科の授業があった。楽しかった。(6/5)

【中学2年生】

・久しぶりの学校だったが、休校になる前と同じように楽しく過ごせた。少し、疲れた。(6/1)

・今日から通常の7時間授業が始まった。月曜からいきなり5教科全部はきつかった。どの教科も頑張っていきたい。(6/1)

・マイチャレンジの希望アンケートをとった。小学校のころから知ってはいたが、実感がわいてきた。中止ではなく延期で良かった。(6/2)

・分散登校では午前か午後のみで一日が短かったが、今日は通常登校3日目なのに、もう2週間くらいたった感じがして面白かった。(6/3)

・急に始まった通常授業にまだ慣れていないので、家に帰ってくる頃には結構疲れている。それでもテストはテストなので、しっかりと家で勉強したい。(6/4)

・私にとって、この1週間はとても長いものだった。想像以上に疲れているので、休日にしっかりとリフレッシュして、月曜日から頑張れるようにしたい。(6/5)

【中学3年生】

・本格的に授業が始まりました。とても疲れました。(6/1)

・今日は、部長による部活動紹介がありました。すごい緊張していて、自分の声が震えていたと思います(笑)。でも、一生懸命さは伝わったと思います。(6/1)

・昨日はよく眠れたので、元気に過ごせました。最近は少しずつ勉強を頑張っています。(6/2)

・今日は予定通りに勉強できました。今度は電車のスキマ時間も活用していきたいです。フジテレビでの佐野高校の紹介見ました。ほんの一瞬ですが、自分もちゃんと映っている!と感動しました。(6/3)

・今週5日間の4日目ということで疲れました。しかし、明日が金曜日なので、少しやる気が出ました。(6/4)

・今日は全学年の集合写真を撮りました。想像以上に暑くて驚きました。(6/5)

*各学年とも、いきなりの7時間授業はかなり疲れを感じていたようです。

少しずつ授業が進み、その生活に慣らしていこう、というポジティブな生徒が多かったです。今週も元気に登校しています。

(PS)中学生は、とても元気です。

→校長室清掃は、中学校の3年2組が当たっていますが、とても一生懸命にやってくれているので、感動しています。隅々までの掃除機かけ、机だけでなく、椅子の一つ一つを丁寧にぞうきんで拭いてくれます。中途半端では決して止めません。最後まできちんとやってくれています。素晴らしいです。ありがとう!

校長室(自宅)便り⑧

5月になった頃から、気になる植物がありました(下の写真、5月20日撮影)。

道端には至る所で、オレンジ色の可愛らしい花が咲いているのですが、名前がわかりません。以前はあまり見たことがありませんでした。佐高にある「校庭の雑草図鑑」で調べてみても載っていません。おそらく、外来種で最近、分布を広げてきたのではないかと思い、インターネットで、「最近見かける花」などのキーワードで検索したところ、ようやくヒットしました。それが、「ナガミヒナゲシ」でした。

日本では帰化植物としてすでに自生していますが、日本で最初に発見されたのは、1961年、東京都世田谷区だそうです。おそらく、輸入された作物にその種子が付着して日本に入ってきたと推測されていますが、2000年以降には、全国に爆発的に広がっています。繁殖力が非常に強いことから、2016年以降、埼玉県、千葉県、神奈川県、京都府、東京都、茨城県、新潟県、群馬県、そして栃木県等に位置する複数の自治体では、住民に対し、「特定外来生物や要注意外来生物には指定されていないものの、これらと同様に生態系に大きな影響を与える外来植物」として、ナガミヒナゲシの危険性を周知するとともに、駆除の協力を呼びかけるにいたっています。(以上、ウィキペディア「ナガミヒナゲシ」に記載されている内容を参考に転載しました。)

ところで、ナガミヒナゲシは、本当に大繁殖しているのでしょうか、また、駆除が必要なほどの悪影響があるのでしょうか?

本校では、中高でそれぞれ課題研究など、探究的な学習を行っていますが、上記の疑問は、課題研究のテーマになりうるものではないかと考えました。

そこで、私も「ナガミヒナゲシ」について、課題研究をしてみました。課題研究の事例として紹介します。

(1)リサーチクエスチョンの設定

→ナガミヒナゲシは、駆除が必要なほど、生態系へ悪影響を与えているのか。

(2)仮説

→どんな場所で繁殖しているかを解明すれば、生態系への影響の有無を推測できる。

(3)研究方法

→佐野市内の繁殖状況を明らかにするため、「ナガミヒナゲシ」マップを作製する。

・平日は徒歩で通勤したり、土日は散歩をしたりする際に、道路上に繁殖しているナガミヒナゲシをスマホで撮影する。

・写真には位置情報が記録されているので、それをもとに、地図上にマッピングする。

(4)結果

「ナガミヒナゲシ」マップ(赤い点がナガミヒナゲシの繁殖を確認し写真を撮った地点)

→・調査した地域では、ほぼ全域でナガミヒナゲシの繁殖を確認した。

(予想以上に繁殖していた)

・車の通りの激しい道路で、路側帯に植物を植栽している場所では大集団で繁殖していた。

(花は枯れていて実が出来ている)

・車の通りがあまりない住宅地の路地では、一株単位で繁殖しているものもあった。

・農地や農道では、あまり繁殖していない。

(4)考察

→2000年以降、全国に急速に分布を広げている、という文献情報のとおり、佐野市内全域で繁殖しているのが確認できた。特に、車の通りが激しく、土壌があるところでは、大集団となっており、車のタイヤに種子がくっついて分布を広げている可能性が示唆された。一つの実(果実)からは、多数の種子が作られるため、その繁殖力は非常に大きいと考えられる。

(一つの果実で作られる種子は約1600あった)

→現状では、すでに駆除できるレベルを超えているような状況である(と感じた)。

しかし、そもそも、本種を駆除する必要性がある(=何らかの悪影響がある)かどうかについては、今回の調査からは判断できなかった。

各自治体で駆除を奨励しているケースも多いが、どういった根拠に基づくものなのかは不明である。

→まだ、農地や農道には、ほとんど入り込んでいないが、今後、さらに時間がたつと進出してくる可能性はある。その際は、何らかの対策が必要となる可能性もある。

(5)今後の課題

→ナガミヒナゲシの花自体は可愛らしく印象的である。繁殖力が旺盛であることが駆除の理由になるのかどうかの追究が必要ではないか。「外来種=悪」という考え方を見直すきっかけになるかもしれない。市民の意識調査(嫌悪感等があるかどうか)なども有効かもしれない。

→各自治体がどのような事態を想定して駆除を推奨しているのか、聞き取り調査を実施したい。

→(ローカルな問題でありながら、グローバルな視点も必要である。)

*もし自分が研究するとしたら、結構面白いテーマになるのではないかと思いました。

*なにこれ?と疑問を持つことと、HP等に書いてあることをうのみにしないことが大切です。まさにクリシン(クリティカル・シンキング)が生きてきます。

レッツ、クリシン!

佐高ミュージアム㉔

当時は、月一回発行していましたので、今回は1990年10月号から翌年の3月号までの6回分の公開です。細かい文字が多くて読みにくいかと思いますが、興味のある方はご覧ください。

佐高ミュージアム Original No.6 「秩父の秋」.pdf

佐高ミュージアム Original No.7 「がんばれ!寒すずめ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.8 「琵琶池の朝」.pdf

佐高ミュージアム Original No.9 「ケサランパサランを探して」.pdf

佐高ミュージアム Original No.10 「トウキョウサンショウウオの産卵」.pdf

佐高ミュージアム Original No.11 「春を告げる花たち」.pdf

附属中全体写真の撮影

「12:45にシャッターを切る」という予定でしたので、生徒たちは昼食終了後、徐々に前庭に集まってきました。撮影は、管理棟3階の理科室の窓から、写真屋さんが身を乗り出して行います。隣で見ていると、はらはらどきどき。とっても怖そうですが、さすがプロは違うな、と思っていたら、やっぱり怖いそうです。(気をつけてくださいね。)

撮影は、ぴったり予定通りの12:45でした。それも、わずか2ショット。

生徒たちのいい表情が撮れたので一発OKということでした。

さすがは附属中生ですね。

直前までマスクをしていて、シャッターを切る前に外しました。左側が外す前、右側が外した後、ということで高校の理科の先生が写真屋さんの隣でシャッターを切ってくれました。(といっても、小さすぎてわかりませんね。)

情報モラル教育

3密を避けるという観点から、格技場で生徒同士の間隔を広めにとって実施しました。

講師は、今年度から本校に赴任した中條康雄(ちゅうじょう やすお)主幹教諭です。

講話は、

1.さまざまなインターネットトラブル

(1)不適切な情報発信

(2)誘い出し、自画撮り画像

(3)コミュニケーショントラブル

2.ネットトラブルにあわないために

3.ネット依存(ゲーム依存)

という内容です。

講師の中條先生の専門は、れっきとした数学ですが、実は、昨年度まで、栃木県総合教育センターで勤務されており、研究調査部の「情報教育支援チーム」のチームリーダーとして活躍されていました。

「情報教育支援チーム」は、パソコンやタブレットなど、情報機器の整備に関することや、本県の「情報モラル教育」や「プログラミング教育」などを、どのように進めていったらよいかを検討しているプロジェクトチームです。中條先生は、そのチームリーダーですので、まさに栃木県の「情報モラル教育」の総元締めです。

今回の「情報モラル教育講話」の講師として、これ以上適任の方は、本県には存在しない、といっても過言ではないでしょう。実は、昨年度までは、講師として、わざわざ来ていただいていました。

しかし、今年度からは本校の主幹教諭ですので、中3(6/2実施)、高1(本日実施)、中2(6/10)、中1(6/17)と、贅沢にも学年ごとに内容を変えて実施しています。

県内の具体的なネットトラブルや最近の事例(SNSでの匿名による誹謗中傷、ネットゲームで課金に発展する罠など)をふんだんに紹介しながら、わかりやすく説明してくださいました。おそらく、45分という講話時間が短く感じられたのではないでしょうか。

来週からは、中2、中1の「情報モラル教育講話」がありますが、どんな内容になるのか、楽しみにしています。

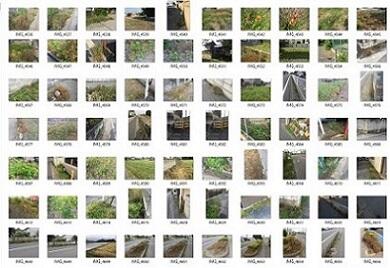

校長室へのお客さん

「ボルボックス」と言えば、理科の教科書にはたいてい載っている有名な微生物の一種ですね。しかし、野生の状態で実物を見つけることは、専門家でも難しいとされています。「ボルボックス」は直径1ミリ以下の球形ですので、これが「ボルボックス」ですと言われなければ、普通はわからないと思います。ましてや、水田からすくった水をみただけで、「ボルボックスがいる!」とピンとくるなんて、松葉君はただ者ではないなと直感的に思いました。

水田ですくった水の中にいた「ボルボックス」(中央に丸いつぶつぶが2つある)を発見!

話を聞いてみると、松葉君は、小学4年生から「微生物の観察」を続けており、小5と小6では、栃木県の理科研究展覧会の中央展覧会で、2年連続で最優秀賞を受賞しています。

そうです。彼は「微生物の研究者」だったのです。

大事にしている「微生物図鑑」に載っている「ボルボックス」をいつか見つけたいと3年間、思い続け、たまたますくった水に「ボルボックス」がいることを見逃さなかったのです。

「やっと見つけた!」

これは研究している者だけが発することができる言葉だと思います。

せっかくなので、生物室で顕微鏡を使って、観察することにしました。

佐野高校の高性能デジタル顕微鏡で見ると、球体の周囲の繊毛まで観察できました。

今後は、「ボルボックス」が生息している環境や、走光性(光に集まる性質)について調べてみたい、と希望を話してくれました。

佐野高校・同附属中は、研究する環境が整っていますので、是非、挑戦してほしいです。また、新たな発見があったら、報告に来てください。

*他にも、興味を持っていることや、何か発見?したことがあったら、誰でも校長室に来てください。楽しみにしています。

オンライン講義が行われました

内容は、SGH海外班希望者を対象に、「マレーシア・サワラクの地理・民族」について、約45分間の講義とその後の生徒の発表などが約15分間行われました。

今日参加した14名の生徒の中には、昨年度、サワラクにフィールドワークに参加した生徒が5名おり、昨年度の体験談やそこから学んだことなどの発表がありました。

今年は、残念ながら現地に行くことはできませんが、オンラインでの現地の高校生との協働研究がうまくいくことを期待しています。

明日以降も、様々なプログラムが用意されているようですので、今回参加できなかった生徒でも、興味のある方は是非参加してみてください。

校庭の風景

「ドクダミ」というと、嫌われる雑草のベスト3には間違いなく入るのではないでしょうか。毒を連想させるダーティーな語感、強烈な臭い、刈り取ってもまた生えてくる不屈の生命力。あまりいいイメージはありませんが、実は、それは「ドクダミ」が持っている真の力の裏返しでもあるのです。それでは、校庭のどんな場所に生えているかを見てみましょう。

まずは、管理棟前の庭園です。

葛生産の岩石標本の周りは一面が「ドクダミ」で覆い尽くされています。

クスノキの巨木が生えている前庭へのアプローチも「ドクダミ」の白が映えています。

中庭にも「ドクダミ」の白い花が咲き誇っており、新緑の中で鮮やかなアクセントになっています。

ところで、「ドクダミ」の語源には諸説あります。最もポピュラーなものは「毒矯め(どくだめ)」から来ていると言われています。「矯め」には悪いものを良くする、という意味があります。生薬としても有名で十種の薬効があると考えられたことから「ジュウヤク(十薬)」(日本薬局方の生薬名)と呼ばれています。葉を乾燥させたものが、十薬末として販売されているそうです。何に効くかはネットで調べてみてください。「センブリ」「ゲンノショウコ」と並んで、三大民間薬とされているそうです。

ここまでくると、「ドクダミ」は逆に凄すぎますね。

「ドクダミ」の花言葉は、「野生」「白い追憶」が一般的ですが、あるサイトでは「見かけによらない(真の力)」というのもありました(真偽のほどはわかりませんが…)。「野生」は一番ぴったりくる感じですが、「見かけによらない」というのも、言い得てますね。

最後に一つ、白い花びら、に見えるものは、実は花びらではありません。

苞(ほう)といって、葉が変形した部分です。黄色く見えるところが多数の小さな花の集まりだそうです。これも、見かけによらない、ですね。

(参考文献:以下のサイトから情報を取得しました)

・ドクダミ(ウィキペディア)

・雑草をめぐる物語

・鈴木ハーブ研究所

・草花と自然 他

今日から通常登校です

これまでの分散登校では、顔を合わせるのは出席番号が偶数の生徒だけ、または奇数の生徒だけでしたので、同じ教室に全員が揃うのは、本当に久しぶりです。

今日は、中高それぞれの学年で、ホームルームや授業、課題テストなどが行われています。

昼食は、通常だと、生徒同士机を合わせたり、楽しく会話したりしながら食べていることが多いですが、現状では、この場面が最も感染のリスクが高い、といわれています。そのため、机を向かい合わせての会食は、当面禁止しています。

高校生の中には、体育館や伝統文化室の入り口のスペースに横並びで昼食を楽しんでいる生徒も見かけました。そんな生徒たちに声をかけてみました。

Q どうしてここで食べてるの?

→気分転換になるかなと思いました。場所もちょうど良かったので(女子5人組)

→3人ともクラスが違うんで、ここで一緒に食べることにしました。今まで、全く会うことがなかったので、みんな元気で本当に嬉しかったです(男子3人組)

Q 休み中はどんなことをしていたの?

→学校からの課題やゲーム、自分の趣味などですね。趣味もだんだん飽きてくるので、新しい趣味探しもしていました。新しい趣味としては、なわとび、おりがみ、近くのコンビニまでのダッシュで往復(約1キロ)などです。

とにかく、こんなに学校を待ち焦がれていたのは初めてでした。(男子3人組)

*男女それぞれ、あまり語らずとも、そばにいるだけでなんだか安心する、といったしみじみとした雰囲気でお昼を食べていました。当たり前すぎる日常が、再び戻ってきたことを実感しているようでした。

午後は、中高の授業の様子を見てきました。

それぞれ、生徒の興味を引くような教材や話題を工夫していました。

その中で、中3の英語の授業に参加しました。

これからの時代の学びとして、「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、グループワークやペアワーク等、他者との対話を重視した学習活動が推奨されていますが、今般の状況に鑑み、授業の目標を達成する上で、必要最小限の範囲で実施しています。(本県の方針に基づいています)

上記の英語の授業終了後に何人かの生徒(中3)に、通常登校初日の感想を聞かせてもらいました。

→久しぶりにみんなに再会できて良かった。ユーチューブの動画だとわからないところはそのままになっていましたが、対面の授業だと、疑問が残らず、すっと頭に入ってきました。

→家では生活のリズムが崩れてしまい、疲れていました。学校が始まることで、生活のリズムを元通りにしていきたいです。友達に会えたのが楽しかったです。

また、校長室掃除に来てくれた中3生(男女2名)にも、今日一日の感想を聞いてみましたが、一様に、みんなに会えて楽しかった、と明るく答えてくれました。

*全般的に、前向きな気持ちになれた、と感じてくれた生徒が多かったという印象がありましたが、口には出しにくい不安を抱えている生徒もいるのではないかと思います。生徒対象の不安や悩みなどに関するアンケートを実施するなど、生徒の心身の状況の把握に努めていますが、心のケア等、きめ細かな対応を行って参りたいと考えています。

佐高ミュージアム㉓

このシリーズは、私が最初に本校に赴任した1986年から1993年のうち、5年目の1990年4月から8年目の1994年3月までの4年間で発行した生物情報誌「すっかんぽ」です。

当時は、いわゆるワープロが普及し始めた頃でしたが、あえて手書きで作成しています。そのため、かなり読みにくいと思いますが、興味関心がおありの方は、解読に挑戦してみてください。内容については、新採5年目の若造が気の赴くままに書いたものなので、ご容赦ください。回を重ねるごとにスタイルは変化していきます。自分の原点という意味で、Original (最初の、原型の)シリーズとしましたが、Primitive(初期の、昔の、幼稚な、未熟な)とした方が良かったのかもしれません。

今後は、毎週末に公開する予定です。

佐高ミュージアム Original No.1 「春を味わう」.pdf

佐高ミュージアム Original No.2 「身近な生き物」.pdf

佐高ミュージアム Original No.3 「カブトエビとホウネンエビ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.4 「カナヘビの交尾」.pdf

佐高ミュージアム Original No.5 「天然記念物 ミヤコタナゴ」.pdf

PS:要望の多かった「アナグマ」の動画(9秒間)をアップします。

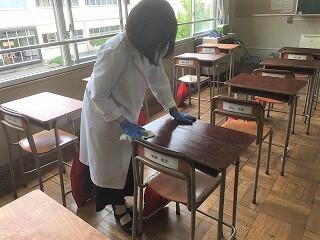

https://youtu.be/r8AgoyfhS6U

消毒液(新井屋さん)ありがとうございます

その消毒液(次亜塩素酸水)は、味噌まんじゅう新井屋さん(代表取締役 野部武典様)からいただいたものです。毎週1回いただいており、使用する量が多いので、大変助かっています!

本当にありがとうございます。

感染症対策

ポリエチレンシートを使った仕切りの設置など、公仕さんが大活躍しています。

「被服室」では、対面で作業をすることがあるので、真ん中をポリエチレンシートで仕切りました。

「図書室」では、貸し出しカウンターをポリエチレンシートで囲いました。また、読書机は、イスの数を半分にし、対面にはならないように配置しました。

昼食時にパン等を販売する昇降口付近の「購買スペース」には、販売時にポリエチレンシートが垂らせるようにしました。

宇都宮大学大久保教授とのweb会議

SGHクラブ海外班は、当初の計画では、夏休み中にマレーシア連邦のサワラク州(ボルネオ島)にフィールドワークに行く予定でしたが、この状況では渡航することはできませんので、現地の高校生(国立セントヘレナ中等学校)と本校性とで、webを活用した協働研究を行うことにしました。

そこで、昨年度、サワラクを訪問した際のアドバイザーとしてご指導いただいた大久保教授と今年度の進め方について、最初の打ち合わせを行いました。大久保先生は、森林生態学が御専門ですが、サワラクに関する幅広い知識や人脈をお持ちで、まさにサワラク研究の第一人者です。

サワラク?と言われてもピンとこない人がほとんどだと思いますが、海外の高校生とwebで交流してみたい、一緒に研究をしてみたい、など興味関心を持っている生徒には、以下の日程で参加者の募集を行います。国内での研究希望者も募集しています。

6月2日(火)16:00~16:30

海外班:選択教室3、国内班:選択教室4

対象学年:高校1年、2年

佐高ミュージアム㉒

佐高ミュージアム(再編集版)はこれで終了です。

2008年4月9日から2015年7月6日までで、141号まで発行したものから、117回分に再編集して公開しました。

佐高ミュージアムNo116「昆虫」.pdf

佐高ミュージアムNo117「淡水ガメ情報交換会」.pdf

(予告)

佐野高校に初任で赴任した際、1990年から1994年にかけて発行していた生物情報誌「すっかんぽ」(手書き版)もありますので、今後は、「佐高ミュージアム」として公開したいと思います。

佐高ミュージアム㉑

佐高ミュージアム(再編集版)は、いよいよ終盤に近付いてきました。

次回が、とりあえず最後の回となります。

佐高ミュージアムNo111 「三杉川水族館」.pdf

佐高ミュージアムNo112 「日本カメ会議」.pdf

佐高ミュージアムNo113 「イシガメプロジェクト」.pdf

佐高ミュージアムNo114 「キイロスズメバチ」.pdf

佐高ミュージアムNo115「ライギョ 他」.pdf

「ハロ」と飛行機雲

附属中「生活ノート」より

附属中「生活ノート」より

「分散登校」の特別時間割が始まってから1週間経ちました。

本日は、附属中の「生活ノート」から垣間見られる、先週1週間の生徒の振り返りのごく一部を紹介します。

①5月18日(月)~19日(火):各学年で、学活や身体計測を行いました。

・久しぶりに学校に行くことが出来て疲れましたが、それ以上に楽しかったです。自己紹介でクラスのみんなの個性が大体わかり、先生のこともだいぶ知れて、よかったです。

・今日は久しぶりに、学校に行けました。仲間に会えて喜ぶ反面、まだ慣れない学校生活への不安がコロナウイルスのせいで大きくなった気がしますが、コロナに負けないで早く学校生活に慣れたいです。

【中2】

・今日は久しぶりに学校に行きました。先生やみんなに会えてとてもうれしかったです。明日から授業が始まるので気合いを入れて頑張ります!

・今日は久しぶりの学校でした。明日も学校なので、ソーシャルディスタンスをできる限り守って生活していきます。

【中3】

・今日から分散登校が始まりました。久しぶりにクラスメイトと会えてうれしかったですが、密にならないように注意しようと思いました。

・今日はみんなの顔を見ることができてうれしかったです。授業はありませんでしたが、とても疲れました。

→どの生徒の生活ノートにも、「久しぶりに」というキーワードが書き込まれていました。4月8日の始業式以来の全員登校に、クラスメイトや先生に会えたことのうれしさがストレートに伝わってきました。

②5月20日(水)~22日(金):分散登校により授業が始まりました。

【中1】

・初めての授業はとても緊張しました。でも、どの先生も優しそうだったので、これからの授業は大丈夫そうだと思います。これから、授業に早くなれたいです。

・今日、楽しみにしていた英語の授業がありました。自己紹介をしましたが、本当に楽しかったです。これからが楽しみです。

・今日も学校に行けてよかったです。しかし、疲れました。

【中2】

・今日から授業が始まりました。これからの授業の説明や課題の確認をしました。久しぶりだったので、少しバタバタしましたが、集中して取り組めたので明日もこの調子で頑張ります。

・今日は、技術と国語の先生に初めて会いました。まだよくわかりませんが、授業を頑張っていこうと思います。

【中3】

・今日は授業のガイダンスがありました。授業を受けるときも人の数が少なく、新鮮に感じました。新しい日常に早くなれたいです。

・今日は2回目の午後の授業だったので、なんとなく慣れてきました。

・今日は、数学の「基本のたしかめ」を授業中にやってみた。因数分解を自分でやってみて、わからなくなってきた時だったので、確認することができた。週末頑張りたい。

→いよいよ授業が始まりました。最初はガイダンス的な内容ですが、少しずつ、通常の授業になっていきます。まだ、体がついて行けず、疲れた人もいると思いますが、徐々に慣らしていきましょう。頑張りすぎないことも大切です。

佐高ミュージアム⑳

今回も科学部のカメ研究関係が揃っています。これまでは、科学部(生物部)の紹介的なものは意図的に除いていたので、最後には除いていたものが集まってしまいました。いつの時代でも、本校の生徒たちは輝いていますね。

佐高ミュージアムNo106 「スッポン」.pdf

佐高ミュージアムNo107 「カメの発信器調査」.pdf

佐高ミュージアムNo108 「拾い物パラダイス」.pdf

佐高ミュージアムNo109 「江戸時代の花粉化石」.pdf

佐高ミュージアムNo110 「高校生カメサミット」.pdf

校長室(自宅)便り⑦

先週の「身近な風景」(その後)では、栃木市の「出流ふれあいの森」でのヒキガエルの上陸(Xデー)を紹介しました。しかし、これは予想外の伏兵でしたので、今回は、私のフィールド(栃木市岩舟町小野寺)での「ヒキガエルの産卵から上陸まで」を紹介します。なお、観察は毎週土曜か日曜に、散歩を兼ねて行っていました。

①4月4日(土):ため池では、ヒキガエルの成体の鳴き声が聞こえていました。池にはすでにかなりの量の卵紐がありました。この日は、私以外にもヒキガエルの観察に来ていたことが後からわかりました。その方(逆井重男氏)が撮った「ヒキガエルの成体が包摂しながら移動している素晴らしい写真を後日いただきましたので紹介します。下が雌で上に乗っている個体が雄です。

(逆井重男氏撮影)

②4月12日(日):産卵から約1週間後です。寒天状の卵の紐から幼生が孵化していました。黒っぽく見えるのが全部、孵化直後の幼生です。まだ泳ぐことはできません。

③4月19日(日):産卵から約2週間後です。孵化してから1週間がたち、少し泳げるようになってきました。岸に沿って、幼生同士が固まっています。

④4月25日(土):産卵から約3週間後、孵化から約2週間がたちました。泳ぎもだいぶうまくなっています。一か所に固まらずに、一匹一匹が自由にひらひら泳いでいます。

⑤5月10日(日):産卵から約5週間後、孵化から約4週間がたちました。幼生の大きさが一回り大きくなったようです。

⑥5月17日(日):産卵から約6週間後、孵化から約5週間がたちました。幼生には手足、というより、四肢(前肢、後肢)が生えていました。しっぽはまだ残っていました。いよいよ変態し、上陸も近いことがわかります。

⑦5月23日(土):とうとうヒキガエルの変態、上陸です。まさにXデーです。4月4日の産卵から、約7週間がたちました。

子ガエルは先を争って岸に近づき、上陸しています。上へ上へと移動しています。しかし、よく見ると、池にはまだしっぽが残っている変態途中の個体もたくさんいました。どうやら、Xデーは、ある一日というピンポイントではなく、おそらく数日間にわたっているのでしょう。

写真の黒い粒粒が全部、ヒキガエルの幼体です。ものすごい数です。

子ガエルは泳ぎは上手です。水中をすいすい進んでいきます。

左側の水中には、まだ尾が残っている幼生がいます。右側の陸上には変態した子ガエルがいます。このように、いろいろな成長段階のヒキガエルがいるということは、どのような理由が考えられますか。さあ、考えてみましょう。

→仮説を立て、それを証明するにはどうしたらよいでしょうか。

10円玉の大きさと比べてみると、子ガエルの小ささがわかると思います。

とにかく、一匹一匹が吸い寄せられるように、歩いて上を目指しています。

後肢がまだしっかりしていないので、飛び跳ねることはあまり得意ではないようです。

こうして上陸を果たしても、生き残ることが出来るのは、ほんの数匹しかいないのが厳しい現実です。ほとんどは、森にたどり着く前に力尽きたり、乾燥して地面に貼りついてしまったり、他の動物に食べられてしまったりするのではないでしょうか。

そう考えると、数年かけて成体になり、再び、産卵に来ることが出来る個体は、本当に奇跡のような存在です。

皆さんが生を受け、今このHPを読んでいるのと同じくらい奇跡的なことなのかもしれません。

しかし、一匹でも多くの子ガエルが、再び、この池に戻ってきてくれることを祈らずにはいられません。

佐高ミュージアム⑳

今回は、ほぼ「カメづくし」といったラインナップです。

当時、カメがどうやって冬を過ごしているか、謎でした。

それを解明するため、実際にカメが川のどこにいるのかを調査することにしました。部員全員が胴長を履いて1月の三杉川に入り、冷たい水の中に手を入れながら、ひたすらカメを探しました。下流から上流に向かって、歩きながらカメを探す作業は体力を消耗し結構きつかった思い出があります。しかし、やっと、カメが集団で越冬している場所を見つけた喜びは大きかったです。

科学部がカメの研究に本格的に取り組み始めた頃の物語です。

佐高ミュージアムNo101 「カメ好きの祭典」.pdf

佐高ミュージアムNo102 「カメの越冬地調査」.pdf

佐高ミュージアムNo103 「カメの越冬地調査②」.pdf

佐高ミュージアムNo104 「スッポン鍋」.pdf

佐高ミュージアムNo105 「ナマズ」.pdf

HPアクセス記録の更新!

18日(月)は中学1年生(午後)、19日(火)は中学3年生(午前)、中学2年生(午後)、そして、本日は中高6学年すべてが登校し、授業を受けました。

校舎や教室に入る前に、手指のアルコール消毒をしたり、教室では座席の間隔を広くとったり、理科室では対面にならないように座席を配置したり、ついたてをたてたり、といった対応をとっています。また、授業終了後は、先生方で、生徒が使った机やいす、手を触れたドアや手すりなどの殺菌消毒を行っています。

分散登校で一番心配していたのは、感染が心配で登校できない、ということですが、幸いにして、本日は、各学年2クラスずつの登校でしたが、そういった理由での欠席はありませんでした。中1や高1などの学年の生徒は、かなり緊張している生徒が多かったようですが、久しぶりの再会を喜ぶ生徒たちの笑顔も見られました。保護者の皆様も、お子様が学校でどのように過ごしているのか、心配や関心も大きかったことと思います。

実は、19日の本校のホームページのアクセス数は、記録をとりはじめた4月12日以降で、最多アクセス記録を更新しました。(なお、県立高校のHPについているアクセスカウンターは累積数しか表示してくれないため、毎日朝7時に表示されているアクセス数をひたすら記録しています。当日の朝7時と翌日の朝7時のアクセス数の差を(便宜的に)その日のアクセス数としています。極めてアナログな手法ですが、現在のHPのフォーマットでは、詳細にアクセス状況を分析できるカウンターの設置は不可能ということでした)

3年前にアクセス数の記録をとっていたころは、一日500アクセス程度で、それでも当時は「他校と比べると多い方かな」と感じていましたが、今年度はHPからのお知らせや各学年のグループスペースからの動画の配信などがあり、コンスタントに一日1000~1500アクセスと飛躍的に増えていましたが、19日はとうとう2000アクセスを突破しました(=2152アクセス)。

これは、本県の県立高校の中では間違いなくトップクラスでしょう。今後も情報発信に努めて参りますが、生徒の皆さんは、分散登校が始まったとはいえ、学習の中心は家庭での課題学習ですので、配信された動画やプリントをさらに活用してください。

佐高ミュージアム⑲

とうとう100号達成しました。今回は両生類や爬虫類ネタが多かったですね。

私自身が、両生類や爬虫類に興味を持っているからかもしれません。ちなみに私は、「栃木両生爬虫類の会」、「日本爬虫両棲類学会」、「日本両生類研究会」の会員です。

佐高ミュージアムNo96 「アオダイショウとマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo97 「三杉川の魚類」.pdf

佐高ミュージアムNo98 「トウキョウダルマガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo99 「ヤモリ調査」.pdf

佐高ミュージアムNo100 「ヒバカリ」.pdf

マレーシアの高校とのWeb会議

セントテレサ中等学校がある場所

同校には昨年の夏休み、SGHクラブ海外班の生徒14名が訪問しました。

今年度は、新型コロナの影響で、夏休みに海外に行ける状況ではありませんので、web会議システムを使って、生徒同士の交流ができないかどうかを話し合いました。

セントテレサ中等学校からは、

Madam Mary John(校長先生)、

Awang Kok Omar(副校長先生)、

Ms. Susie Mathew Ain(交流担当の先生)、

Mr.Noradzahar(数学の先生)

Eileen YL(語学の先生)

の5名の先生が、それぞれの部屋からweb会議に参加してくれました。

左上がMadam Mary John(校長先生)

一方、佐高からは、

青柳育夫(校長)、大嶋浩行(SGH推進部長)など4名が参加しました。

議題は、「今後の両校の交流と協働研究について、どんなことが実現可能か、何をいつ、実施するか。」でした。

内容については、今後、両校の担当者同士で話を詰めていくことになりましたが、

お互いに、新しいことにチャレンジするワクワクするような楽しい時間を共有することができました。

佐高ミュージアム⑱

生物通信「すっかんぽ」(現、「佐高ミュージアム」として再編集)は、2015年5月まで発行し、それ以降は、SGH通信に移行しました。佐高ミュージアムNo85が2015年の最後の発行でした。

No.86からは、これまでにHPで公開しなかった号を落穂拾い的に紹介しています。そのため、発行年も再び2008年からになっています。

佐高ミュージアムNo91 「両生類の箱舟計画」.pdf

佐高ミュージアムNo92 「ナガレタゴガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo93 「ひらくは梅花」.pdf

佐高ミュージアムNo94 「アカパンカビ」.pdf

佐高ミュージアムNo95 「カメ調査」.pdf

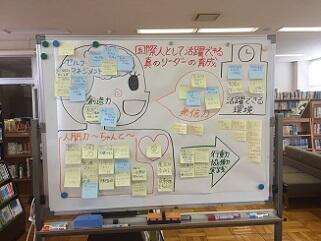

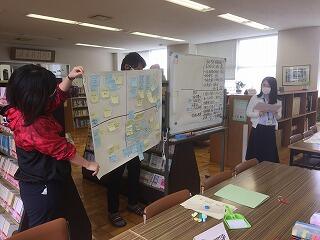

「幸せな学校」をつくろうプロジェクト

具体的には、

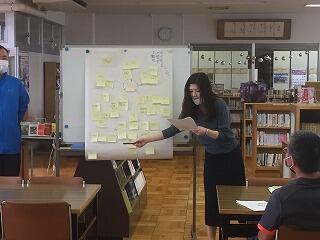

①各メンバーが考える「幸せな学校」の姿をできるだけたくさん、付箋に記入し、模造紙に貼り付けていきます。

②付箋に書かれた内容を、関係が深いもの同士でまとめていきます。

③最後に、各グループが考える「幸せな学校」について発表しました

1班の発表です。

2班の発表です。

3班の発表です。

3グループとも、それぞれ異なる視点から「幸せな学校」像をプレゼンしてくれました。図書館には、先生方の熱い思いが溢れていました。

この後は、3つのグループで検討された「幸せな学校」像を基に、育成する資質や能力等を1つにまとめていく作業を行っていきます。

校長室(自宅)便り⑥

先週見に行ったヒキガエルの幼生は、どうなったでしょう?

場所は、佐野市の梅林公園の奥のため池です。

1週間で前肢と後肢が生えていました。まだ、しっぽが残っていたので、上陸まであと何日かかかりそうでした。

今日は、もう一か所、栃木市の「出流ふれあいの森」の水生植物園の池を見に行きました。ここも、産卵を確認していた場所でした。梅林公園よりも山奥なので、たぶん、発生は遅れているのではないかと予想していました。

ところが、…びっくりしました。なんと、子ガエルになって上陸を始めているではないですか。ここでは、まさにXデーだったのです。一匹の大きさは5mmくらいですが、どの個体も、ひたすら上へ上へと這い登ってきます。しっかり、動画でも記録しました。なんだか、夢に出てきそうな風景でした。

校長室(自宅)便り⑤

これまでに紹介した「佐高ミュージアム」でも、ブタの眼球や脳の解剖について書いたことがありましたが、生徒は基本的に「解剖」は大好きです。「今度、解剖をやるからな」というと、最初は「えー?」と声を上げますが、内心は楽しみでワクワクしている、という生徒が多かった、という印象があります。

当時、親しくさせていただいていた市内の肉屋さんを通じて、卵をあまり産まなくなった「廃鶏」を業者から譲ってもらい、授業の直前にさばいたニワトリを生物室に持ち込み、解剖を行いました。そのことは、生徒たちの印象にも残ったらしく、当時高校生だった生徒が、いまや佐高や附属中の生徒のお父さんになっていて、「あの時の解剖は覚えています。」とか「先生、解剖やってたこと覚えています」と、今年の入学式で何人かの保護者から声をかけられました。

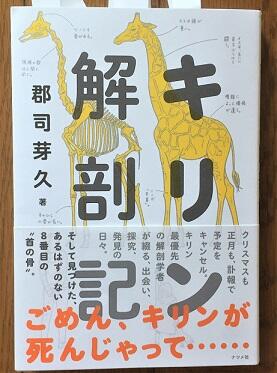

前置きが長くなってしまいましたが、著者の郡司さんは、1989年生まれの「解剖女子」で、現在、国立科学博物館で「キリンの解剖」を仕事にしています。

郡司さんは、幼少期からキリンが好きだったそうですが、中学高校時代は部活や勉強が楽しくて、キリンに夢中といったわけではありませんでした。そして、転機は18歳の春に訪れました。2008年、大学(東京大学)に入学し、4月半ばに大学主催の「生命科学シンポジウム」に参加し、「この先生たちみたいに一生楽しめる大好きなものを仕事にしたいなあ」という思いが生まれました。そして、ふと思い出しました。「そういえば、私、動物の中でも特にキリンが好きだったなあ」

それから、大学の数十人の先生の話を聞き、「キリンの研究ができないか」聞いて回りました。当然のことながら、日本には野生のキリンはいるはずもなく、生物学の本流は、分子生物学にあったことから、「キリンの研究ができますよ」という先生には全く出合えませんでした。

ところが、チャンスはやってきたのです。入学から半年たった2008年の秋、後期の授業で、「博物館と遺体」という名前のゼミナール(少人数のゼミ形式の授業)が開講されることになりました。担当教授は、「解剖男」を自称する遠藤秀紀先生で、受講者を決める選考用紙の最後に一言、「キリンの研究がしたいんです。」と書きました。

選考を通過した後、最初の実習の休憩時間、遠藤先生から「キリンの遺体は結構頻繁に手に入るから、解剖のチャンスは多いよ。研究できるんじゃないかな」と、さらっと答えられ、彼女のキリン研究者への道が開けてきたのでした。

でも、研究はそれでもいいと思います。それでもいいと保証されるから、研究が世代を超えて繋がっていくのではないかと思います。研究は、役に立つからやるのではなく、好きなことだからやるんだ、という当たり前のことをこの本は教えてくれました。

③遠藤秀紀著 「パンダの死体はよみがえる」(ちくま新書、2005年2月発行)

佐高ミュージアム⑰

「虫こぶ」については、皆さんの家の庭などで見つかる可能性が高いです。ぜひ、変な「葉っぱ」がないか、探してみてください。そして、もし、見つけたら、登校した際、校長室まで持ってきてください。楽しみにしています。

佐高ミュージアムNo86 「県内カメ事情」.pdf

佐高ミュージアムNo87 「虫こぶ」.pdf

佐高ミュージアムNo88 「イノシシの逆襲」.pdf

佐高ミュージアムNo89 「イリオモテヤマネコ」.pdf

佐高ミュージアムNo90 「日本爬虫両棲類学会」.pdf

校内の大掃除をしました!

生徒を迎える準備は着々と進んでいます。

「幸せな学校」を作ろうプロジェクト

14時から15時の日程で、45分の講話と質疑応答が行われました。

3密を避けるため、校内は4会場、在宅勤務で10名、出張先から1名が、Zoomという遠隔会議システムで参加しました。講師の蘆田先生は、全国の高校教育改革の最前線について、最も熟知されている方です。

校内の会場1

講師の蘆田先生

講義終了後も活発な質疑応答が行われました。

先生方からの感想としては、

「今の本校職員にとても必要なもので大変参考になりました。」

「学校教育目標を具体的な資質・能力で示すためには、校内外の納得感という視点が必要だということがわかりました。」

など、具体的な事例をもとに、納得感の高い講義でした。

来週18日には、これを受けて、本校のプロジェクトチームの検討会が開催されます。

動画制作の現場に潜入!②

まずは、地歴科の高久先生です。

高久先生は、パワーポイントの画面に、後から解説を録音しています。録音スタジオは、コンピュータ室です。静かなので落ち着いて録音できるそうです。

高久先生にインタビューしました。

「授業動画を作成する際、心がけていることはありますか?」

→やはり、5分から10分の長さにまとめることが大切です。どうしても長いと集中力が続きませんからね。

また、国際情報研究所のHPには「データダイエット」が提唱されています。日本中の高校が、Zoomなどを利用して遠隔授業を行ったとすると、それだけで日本のデータ通信量はパンクしてしまいます。ユーチューブのデータ通信量は、Zoomを行う際のデータ通信量に比べると圧倒的に少ないですが、できるだけ容量が少なくなるよう、画質を最小限に抑えるなど、データダイエットしています。

「授業動画を作成することで、新たな気づきはありますか?」

→生徒のいないこと、授業ができないことは辛いです。自分は改めて授業をすることが好きなんだなと感じています。やはり、双方向の授業の方が、生徒にとって励みになると思います。

続いて、理科の清水先生の授業動画の作成現場に潜入しました。

清水先生は、生物室で撮影しています。普段、授業をしている場所が、一番やりやすいのかもしれません。

清水先生にインタビューしました。

「授業動画を作成する際、心がけていることはありますか?」

→教科書や問題集で、わかりにくい所、つまずきやすい所をピックアップして、説明しています。普段の授業での説明をそのまま撮っているような感じです。

「生徒は、授業動画をどのように活用しているのでしょうか?」

→生徒は、課題のプリントをやる上で、わかりにくい所を動画で確認しているようです。わりと順調に進んでいる生徒が多いようです。

*それぞれ、普段の授業を意識して、動画を作成している、という印象を受けました。動画作成者の先生が、この動画で何を一番伝えたいんだろう、という視点で、動画を見てみると、より興味がわくかもしれないですね。

佐高ミュージアム⑯

佐高ミュージアムNo81 「カメに学ぶ野生生態学」.pdf

佐高ミュージアムNo82 「スッポン」.pdf

佐高ミュージアムNo83 「トウキョウサンショウウオの卵嚢数調査」.pdf

佐高ミュージアムNo84 「コイの産卵」.pdf

佐高ミュージアムNo85 「イノシシ」.pdf

授業動画の制作現場に潜入!

まずは、これまで多くの動画を配信している数学科の服部先生の動画制作の様子をのぞいて見ました。

服部先生は、自分のHR教室で撮影しています。

黒板と服部先生が両方写るように、カメラ位置のチェックから始めます。

服部先生にインタビューしました。

「どんなことに心がけて動画を作っていますか?」

→まずは、生徒が興味を引くような内容にすることです。世の中には数多くの授業動画があるので、それを見て参考にしています。ただし、それらの動画との大きな違いは、自分がよく知っている先生が授業をしていることで、まずそこから興味を持ってもらおうと、工夫しています。

「普段の授業と比べて大変なことはありますか?」

→授業の準備は普段以上に必要になります。どうしたらわかりやすい板書になるか、いかに5分程度にまとめるか、などについて、検討しています。

続いて、英語科の富永先生です。富永先生は、パワーポイントの画像に、後から音声を入れています。放送室を録音スタジオとして使用しています。

富永先生にインタビューしました。

「どんなことに心がけて動画を作っていますか?」

→ゆっくり、はっきり、ていねいに話すことを心がけています。また、発音など、生徒が繰り返して発声できるような内容にしています。

「授業動画をつくることで、新たな気づきのようなものはありますか?」

→自分が作った動画を自分で見ると、話すペースが速いなと思いました。子供たちにとって、どんな話し方がいいのか、など、生徒の立場から自分の授業を見直すきっかけになりました。ゆっくりと大きな声で、何が大切なのかを伝えていきたいです。

また、ネット上で見ることができるユーチューブの動画を見ることで、自分の作る動画自体も改善していると思います。

最後に、数学科の山田先生です。山田先生も、パワーポイントの画面に、解説を後から録音しています。放送室は、いろいろな先生方にとって、スタジオとなっています。

山田先生にインタビューしました。

「どんなことに心がけて動画を作っていますか?」

→教科書の中で、特にわかりにくい所などをピックアップして説明しています。

教科書を理解する「きっかけづくり」になればと考えています。

「授業動画には、どんなメリットがあると思いますか?」

→自分が作った動画を自分で見ると、話すスピードが速いことがわかりました。授業動画を作ることが、自分の授業改善につながっていると思います。また、生徒にとっては、遠隔授業と違って、わからないところを繰り返し見ることができることが、メリットなのではないかと思います。」

*以上、中学校の数学と英語の授業動画の作成現場からお伝えしました。

先生方は、授業動画の制作に、けっこうはまっているように見えました。

今回紹介した先生方は、いずれも「生徒が授業動画を見た感想が知りたい。反応がないのが、一番つらい」と話していました。

授業が再開できる日が待ち遠しいですね。

分散登校に関する事前のお知らせ

朝夕の混雑する時間帯を避けて、午前の部(9:05~11:55)、午後の部(13:15~16:05)の時間帯を設定するなど、「3密」防止に配慮して実施したいと考えています。

また、

①生徒が教室に入退出する時には、必ず消毒液で手を消毒させる。

②教室内では、各机の前後左右の席は座らないよう、間隔を空ける。

③自分の席にしか座らせない。

④午前の部、午後の部の終了後は、それぞれ、教員が次亜塩素酸の溶液で机・イス・扉等を殺菌消毒する。

など、できる限りの対応策を検討しています。

今日は、机イスの殺菌消毒のシミュレーションを行いました。どんな拭き方をすればよいか、時間はどれくらいかかるか、などを実際に先生方でやってみました。

机イスの殺菌消毒

教室のドア脇に置かれた消毒液

新型コロナの感染のリスクを考えると、不安がつきないとは思いますが、本校は、「3密」防止や感染のリスクを避けるための対応策を講じたうえで、慎重に実施して参りたいと考えていますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

来週からの分散登校の詳細については、時間割等が決まりましたら、HP内の各学年のスペース内で公開いたします。(その際は、一斉メールでお知らせいたします。)

下野新聞の1面に掲載!

(下野新聞5月12日付け、1面より。下野新聞社より著作物利用許諾済)

佐高ミュージアム⑮

佐高ミュージアムNo76 「カワセミの雛」.pdf

佐高ミュージアムNo77 「アオダイショウ」.pdf

佐高ミュージアムNo78 「ウミホタル」.pdf

佐高ミュージアムNo79 「オジギソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo80 「マイマイガ」.pdf

下野新聞の取材がありました!

本校では、中高の各学年とも希望面談を実施しています(高3については、学年で対応しています。)

分散登校初日ということで、本日朝、下野新聞の社会部から取材の依頼があり、10時から11時30分までの1時間半、取材を受けました。

ちょうど、その時間帯に面談にきていた3人の生徒(保護者)を取材していました。

一人目は、3年4組の門脇さんで、面談終了後、校長室まで取材を受けに立ち寄ってくれました。

「久しぶりに先生と話ができて楽しかった。学校が始まらないのは不安だが、学校の先生とは学年スペースのメール等を活用して、家庭での学習を進め、受験に臨みたい。」とインタビューに答えていました。動画でも撮影していましたので、下野新聞の動画ニュースでも紹介されるかもしれません。

二人目は、3年3組の田尻さんで、お母さんと面談を受けていました。

「受験生なので、学校がないのは不安だった。学校がないとだらだらしてしまっていた。面談をしてくれて助かった。自分ではわからないところを知ることができて良かった。これから、頑張っていきたい。」と話してくれました。

また、3年4組の福地さんも面談の様子を取材されていました。

生徒たちにとって、今回の面談はこれまでの過ごし方を振り返ったり、これからどうしたらいいのか、について考える良い機会になっていたようです。

なお、本日の取材は、明日の下野新聞の社会面と下野新聞のHPの動画ニュースで紹介される予定です。

校長室(自宅)便り④

休日は日課の散歩などをしています。新型コロナの影響で、社会や学校は停滞していますが、身近な風景を見る限り、季節は着実に進んでいます。

①麦畑

小麦の穂が実り、もうすぐ収穫期を迎えようとしています。この頃の季節が、「麦秋」です。麦が熟し、麦にとっての収穫の「秋」であることから、名づけられた季節で、5月下旬から6月初旬までとされています。

②アズマヒキガエルの幼生(オタマジャクシ)

4月上旬に、カエル合戦により産卵が見られた池では、幼生がうじゃうじゃ泳いでいます。やがて、四肢が生えてきて上陸するのですが、私はそのXデーがいつになるのか、毎週見に行っています。今日のところ、まだ、脚は生えてきていませんので、もう少し先になりそうです。子ガエルが一斉に上陸するところを、うまく動画にとることができたら、皆さんにも公開します。

③アナグマ

ヒキガエルの幼生を観察に行く途中、山の中でガサガサ音がするので、音のする方向をじっとみていたら、やがて、一匹の野生動物が姿を現しました。ちょうど、カメラを手にしていたので、写真にとることが出来ました。急いで、県立博物館の林さんにメールで写真を添付し、確認してもらったところ、「アナグマ」ということが判明しました。「いいものを見ることができましたね。うらやましいです。」とのコメントがありました。

https://youtu.be/r8AgoyfhS6U

休日のちょっとした散歩の中で見ることができた、「身近な風景」の一コマでした。

佐高ミュージアム⑭

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

今後の県立高校の対応について

5月8日(金)18時30分、とちテレで知事の記者会見の生中継がありました。

そこで、県立学校の対応について、来週の11日(月)から準備が整った学校から、順次、分散登校を実施する、ことが発表されました。

これを受けて、県教育委員会は、「臨時休業中の学校運営に関する県立学校の指針」を発表しました。この全文は、県教委のHPでも公表されています。

臨時休業中の学校運営に関する県立学校の指針.pdf

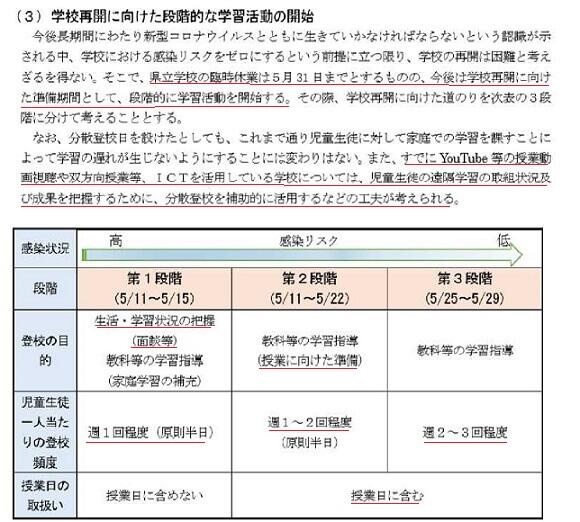

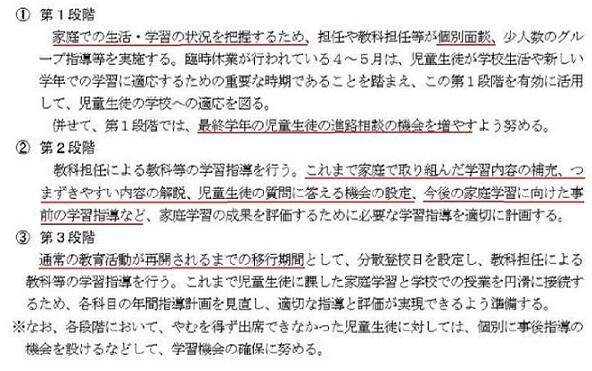

その中から、「(3)学校再開に向けた段階的な学習活動の開始」について、一部抜粋して、以下にお示しします。(赤線は青柳が加えたものです)

これによると、学校再開までの休業期間を、感染リスクに応じて、第1段階から第3段階まで設定しています。5/11~5/15を第1段階、5/22までを第2段階、5/29までを第3段階とし、徐々に登校回数を増やして、面談や学習指導を行う、としています。

この方針の公表に先立ち、学校には昨日、方針の暫定案が示されましたので、校内で急遽、校長、中高の教頭・主幹教諭・教務主任・各学年主任により、本校の対応を検討した結果、第1段階として、生徒の「希望面談」を実施することとしました。

これは、第1段階の目的として記載されている「生活・学習状況の把握」を目的としていますが、生徒が学校生活や新しい学年での学習に適応するための重要な時期であることを踏まえ、昨日配信した一斉メールでは、「臨時休業中の生活や学校再開に向けて心配なことや話したいことがある場合は、遠慮なく面談を希望してください。」としました。特に、入学式を含めて2日しか登校していない中学1年生や高校1年生の高入生(附属中以外からの入学生を呼ぶ正式名称です)は、とりわけ、学校生活への不安も大きいことが予想されることから、「ぜひ希望面接を利用してください」とお伝えしたところです。もちろん、それ以外の生徒も遠慮なく希望してください。

また、高校3年生については、進路選択という重要な時期ですので、学年で独自に対応しています。

昨日の「一斉メール配信」の背景と趣旨は以上の通りですので、是非ご利用ください。なお、本日付け、下野新聞の1面の記事中、「11日は全日制県立高59校のうち22校で分散登校を始め、」とありますが、本校の取組も分散登校の一形態として、22校のうちにカウントされています。

各段階の具体的な内容については、先ほどの県の指針では以下のように記載されています。

ところで、本校での第2段階、第3段階についてですが、この正式な指針が示されたのは昨日の知事の記者会見終了後(19時すぎ)で、すでに示されていた暫定案からかなり修正されたものでしたので、来週早々に改めて校内で検討を行います。本校の対応方針が決まりましたら、お知らせいたします。

なお、いずれにせよ、分散登校は、1クラスを2分割程度にした上で、週1、2回程度で、登校時間等も限定されていますので、授業を先に進めるというよりは、これまで、家庭で取り組んだ学習内容の補充や、質問等に答えたり、今後の家庭学習に向けた事前の学習指導など、が中心になってくると思われます。

基本的には、昨日発送しました「学習課題等」を家庭で学習することが、休業期間の学習の本流と考えています。

本校では、そのために、ユーチューブによる授業動画の配信や、質問に答えられる環境の整備に努めています。これは、先日、下野新聞で本校の取組が紹介された通り、他の県立学校でここまで取り組んでいるところは、あまりありません。今後も、こうした本校独自の教材は充実させていきますので、家庭学習を実りあるものにするため、より積極的に活用していただきたいと考えています。

以上、臨時休業期間の分散登校等に関する「本校の対応方針」について、現状を報告させていただきました。趣旨等をご理解の上、ご協力いただけますようお願いいたします。

剥製メンテナンス作業もやりました

溜まったほこりを取る程度ですが、やる前と後とでは、全然違います。

これらが、100年近くたっているとは信じられないほどです。

本校の*美人理科教員の絶妙な「クイックル」さばきによって、剥製に再び輝きが戻りました。

きれいになった剥製たちは、また棚の中に戻しました。授業で剥製が使われることもありますので、あのときの剥製かな、と覚えていてくれると嬉しいです。

*本人の希望により付け加えました。

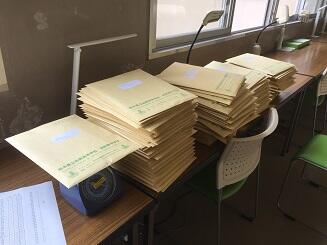

各学年の課題発送しました!

中1と中2です。

中3と高1です。

高2と高3です。

ちょうど正午に、中高全学年の発送準備が整いました。

これだけの分量になりました。

発送準備を終えた後、職員室では、新たな授業動画のお披露目が行われていました。

先生方の授業動画の完成度は、明らかに上がってきていますね。

まもなく、レターパックを発送します。

14:20に佐野高校を出ました。

本日中か明日には届く予定だそうです。

佐高ミュージアム⑬

佐高ミュージアムNo66 「アカボシゴマダラ」.pdf

佐高ミュージアムNo67 「ムカゴ」.pdf

佐高ミュージアムNo68 「ヒキガエルの幼生」.pdf

佐高ミュージアムNo69 「コゲラ」.pdf

佐高ミュージアムNo70 「天体観測」.pdf

宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス(iPU)の募集について

この事業は、大学と科学技術振興機構(JST)が連携し、将来、世界を舞台に活躍し、世界をリードする科学技術人材を育成するため、2014年度に開設されたものです。宇都宮大学は、2015年度から4年間の採択を受けていましたが、その成果がJSTから非常に高く評価されたため、昨年度から引き続き採択を受けました。

(注:これは本当に凄いことだと思います。この年、採択されたのは、宇都宮大学の他には、東京大学と広島大学だけでした。)

iPUに応募すると、選考委員が「自己推薦書」等を基に審査し、定員40名程度が選考されます。学習内容については、土日や祝日、夏休み等の休業期間を利用して、講義や実験を含めた授業を行います。

募集対象は、高校1、2年生ですが、中学生も参加できることになりました。ただし、個人で応募することになりますので、自分で宇都宮大学まで参加できる者に限られます。教員が引率するわけではありません。

これまで、佐野高校からは、毎年、数名は参加しています。そして、そこでの学習を活かして、様々な進学先で頑張っています。以下に、平成27年度受講生である本校卒業生(新井隆太君、大学3年生)の修了生メッセージがHPに掲載されています。

http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/iP-U/%e4%bf%ae%e4%ba%86%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/%e4%bf%ae%e4%ba%86%e7%94%9f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b8/

応募締め切りは 6月15日(月)で、宇都宮大学のiPUホームページからのWeb申し込みです。詳細は、以下のサイトから、募集要項 をご確認ください。

ご家庭で相談の上、希望する者は、各自で直接、Webから申し込んでください。

http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/iP-U/

また、必修科目・選択科目の一覧表も送られてきましたので、ご覧ください。

令和2年度 必修科目・選択科目.pdf

臨時休業延長1日目

校庭東側の道路沿いの歩道には、前回のゴミ拾いから1週間以上たっていますが、ゴミ一つ落ちていませんでした。

おそらく、GWの連休中も、ほとんど人通りがなかったのかなあと思いました。

ところが、校庭西側の朝日森天満宮沿いの道路には、家庭ゴミが捨てられていることがあります。今日も、衣装ケースや子供のおもちゃのようなものが捨てられていましたので、神社の社務所や佐野市役所にも連絡しました。心ないゴミのポイ捨てはやめてほしいものです。

(付)SGH通信No.2「イタリアでのバレエ留学」(4月30日に紹介した内容)をアップしました。

SGH通信(No.2)バレエ留学.pdf

佐高ミュージアム⑫

佐高ミュージアムNo61 「カラスの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo62 「シロツメクサの紅葉?」.pdf

佐高ミュージアムNo63 「スズメの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo64 「サイエンスショー」.pdf

佐高ミュージアムNo65 「クサガメの孵化」.pdf

校長室(自宅)便り③

またまた、本の紹介(3回目)です。基本的に自宅にいましたので、こんな内容でご容赦ください。

「絶滅の人類史 なぜ「私たち」が生き延びたのか」(NHK出版新書、2018年1月発行)

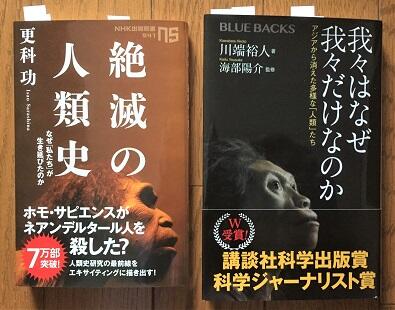

② 川端裕人(かわばた・ひろと)著、海部陽介(かいふ・ようすけ)監修

「我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な『人類』たち」(講談社、ブルーバックス、2017年12月発行)

人類の進化については、中学の社会の歴史分野や、高校の日本史や世界史で学びますが、あまり人気のない時代なのかも知れません。確かに、新撰組の土方歳三の写真を定期入れに入れるレキジョはいるかもしれませんが、ネアンデルタール人の復元図を持ち歩いている人はいそうもありません。ところが今、人類の歴史に関する新事実が次々に判明し、人類学の常識自体が変わっています。上記の2冊は、ほぼ同時期に出版され、人類進化の謎を紹介したベストセラーです。

次に本の内容について紹介します。

・ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは、同時期に生活しており、交雑も行われていた。ホモ・サピエンスは、ネアンデルタール人が数万年かけて進化させた寒い環境に適応させる遺伝子を交雑で手に入れることができた。

・ホモ・サピエンスは、他の人類より、高度な言語が発達し、桁違いに高度な社会を発展させることにより、世界中、「どこでも生きていける」生物として、子孫を増やすことが出来た。

②では、

・かつては多様な人類が存在しており、それらはそれぞれの環境に「閉じ込められ」ていたがゆえに、環境に適応させ、身体の特徴はそれぞれ多様であった。それに対して、現在のホモ・サピエンスは、「どこにでも行くことができ」たため、身体的な特徴は、均質である。

・21世紀になって、さらに均質化の傾向は加速している。身体のつくりにかかわるハード面ではなく、文化などのソフト面でとくにそれが進んでいる。移動と交流と共有と均質化という大きな流れはもう止められない。

①「どこでも生きていける」、②「どこにでも行くことができる」というホモ・サピエンスとしての特徴によって、現在は、グローバル(全地球的)につながった世界になった。私たちが、グローバルについて考える際、自分たちが「ホモ・サピエンス」(という種)であることから、逃れることはできないのではないか。…

…なんてことを考えました。自分が何者かに疑問を持った時、ぜひ読んでみてください。もし、どちらか1冊と聞かれたら、②をお勧めします。②は文筆家(川端さん)が人類進化学者(海部さん)を取材したドキュメンタリーでもあるので、第三者(シロウト)の視点から人類学をとらえています。

佐高ミュージアム⑪

佐高ミュージアムNo56 「ツリークライミング」.pdf

佐高ミュージアムNo57 「おばけタンポポ」.pdf

佐高ミュージアムNo58 「ヌカエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo59 「根粒菌」.pdf

佐高ミュージアムNo60 「トウキョウサンショウウオの幼生」.pdf

先日、下野新聞の取材がありましたが、本日の紙面で「学校独自に学習支援動画」として紹介されています。なお、記事中の「生徒が質問ができる環境」については、連休明けに発送する課題等が入ったレターパック内に案内文書を添付いたしますので、ご覧ください。

(下野新聞5月4日、20面に掲載。利用許諾済)

校長室(自宅)便り②

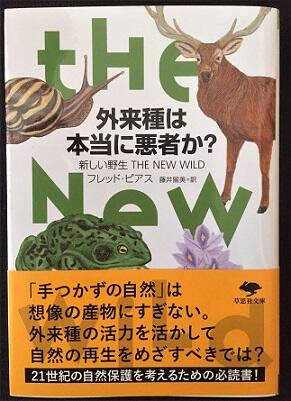

(2)フレッド・ピアス 藤井留美=訳 「外来種は本当に悪者か? 新しい野生 the New Wild」(2016)

の2冊です。 なぜ今、これらの本を紹介しようと思ったのか。それは、テレビ東京で2017年から放送が始まった「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦」が大人気で、「外来種=ワルモノ」とみなす風潮が強くなってきていることに加えて、最近は、新型コロナ感染者や最初に発症したアジアへの差別など、「悪者とみなした者への差別」や「思考停止」ともとれるような考え方が、世の中に広がっているように感じるからです。

そこで、そもそも「外来種=ワルモノ」という考えが正しいのかどうか、ここから考えてみてはどうかと思いました。

私にとって、外来種がワルモノなのか?を考えるきっかけとなったのは、本校の科学部でのカメ研究です。カメ研究は、平成20(2008)年度に生徒有志により生物同好会が発足し、その年の夏からカメの生息分布調査を始めたことからスタートしました。身近にカメが生息していること自体が驚きでした。

(背中に発信器を付けたクサガメ)

一般に、外来種と呼ばれるのには、「明治時代以降に」「人間の活動によって移入」してきた生物、という重要な要素があります。また、国内で人間が生物を移動させた場合も「国内移入種」と呼ばれる外来種とされています。いずれにせよ、人の手が運んできた生きもの、ということになります。

①在来種を捕食する(ブラックバスなど)

②在来種と競合する(外来種カダヤシと在来種メダカなど)

③在来種と交雑する(オオサンショウウオと交雑するチュウゴクサンショウウオなど)

https://web.tsuribito.co.jp/enviroment/ikeda-gairaishu1904

ここまで説明してきた外来種排斥の流れは、「過去の自然」や「手つかずの自然」を取り戻そうというのが目的でした。これは、現在の自然保護の考え方でもあります。そこには、「手つかずの自然」が存在する、という前提がありました。

(ここまで、読んでくださいまして、ありがとうございます。)

佐高ミュージアム⑩

今回は、「文学作品に登場する動物たち」として、ヨタカ(『よだかの星』宮沢賢治)と、オオサンショウウオ(『山椒魚』井伏鱒二)を紹介しています。いずれも、本校に標本がある動物たちです。

また、本校科学部の活動として、「高校生カメサミット」と「日本カメ会議」を紹介しています。「高校生カメサミット」は、JST(科学技術振興機構)の予算(「中高生の科学部振興プログラム」3年間、毎年50万円)を得て、本校が、全国でカメについて研究している高校の科学部等に呼びかけ、日本のカメ研究者たちの全面的な協力の下、実現しました。3年間、毎年開催し、佐野高校科学部のカメ研究は、一気に全国区になりました。この間、各種の学会等(日本爬虫両生類学会、日本動物学会、日本カメ会議)でも発表しました。

「台湾で見かけた蛙たち」は、台湾修学旅行での一コマです。

佐高ミュージアムNo51 「ヨタカ」.pdf

佐高ミュージアムNo52 「高校生カメサミット」.pdf

佐高ミュージアムNo53 「オオサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo54 「台湾で見かけた蛙たち」.pdf

佐高ミュージアムNo55 「日本カメ会議」.pdf

下野新聞の取材がありました!

本校は、県の方針に基づき、パスワード付きの各学年のグループスペースを開設し、課題やユーチューブを活用した授業動画等の配信を開始していますが、実は、どこの県立高校でもやっていることではなく、本県としては、かなり先進的な取り組みのようです。取材に来られた下野新聞の竹内さんは、今年度から佐野支局に配属された記者さんで、事前に本校のHPを細かくご覧になっていました。

(下野新聞社佐野支局の竹内さん)

本校のインターネットを活用した学習支援の特徴としては、

①ユーチューブを使って、授業をわかりやすく理解できるような動画の教材(10分程度の短いもの)を数多く作成している。

②中高の生徒全員が家庭で動画を視聴できるよう、希望する生徒には、今後、タブレットを貸し出す予定である。

③家庭で学習していて疑問に感じた点について、先生に質問できるよう、専用のメールアドレスを用意している。(これは、準備でき次第、生徒の皆さんにお知らせします。)

特に、①については、多くの先生方が、動画を投稿できるよう、本日、希望者による研修会を開催しました。30名以上の先生が参加するなど、先生方は非常に前向きです。下野新聞の竹内さんは、その様子も取材していました。

今回の取材は、連休中には記事になるそうです。明日以降の下野新聞の県南版にご注目ください。

バレエ留学の篠原さん来校

本日、佐野高1年の篠原楓乃(しのはら そよの)さんがお母さんと来校しました。

篠原さんは、昨年、埼玉県で開かれたバレエの全国大会「WBCバレエコンクール」で優勝し、奨学金制度により、イタリア中央部のトスカーナ州立バレエ学校(アテネオ・デラ・ダンザ)に8月下旬から留学し、プロのバレリーナを目指しています。

現在は新型コロナの影響で学校が休校であるため、日本に帰国しています。これまで通っていたバレエスタジオで練習したり、イタリアからの遠隔レッスンにも参加しているそうです。

バレエ学校では、イタリア語の授業もあり、日常的な会話はなんとかできるようになったこと、寄宿舎で生活しており、食事は毎日、自分で材料を調達して作っていることなど、近況を報告してくれました。

しかし、留学期間は3年間であるため、佐野高校で卒業することはできないことから、本校は退学し、広域通信制の高校で卒業資格をとることとし、本日、その手続きをされました。

篠原さんは、「今はバレエに専念し、将来は世界で活躍するバレリーナになるのが目標」と、力強く語ってくれました。

(バレエ学校のトレーナーを着た篠原さん)

たとえ、佐高生でなくなっても、佐野高校、同附属中で学んだ生徒であることには変わりありません。篠原さんには、佐野高校はこれからもプロのバレリーナになれるよう、応援し続けることと、イタリアでの活躍の様子をまた報告に来てくれるよう、伝えました。

篠原楓乃さんの今後のご活躍を祈念いたします。

(詳細は、後日、SGH通信でも紹介します。)

R2SGH通信(No.2)バレエ留学.pdf

佐高ミュージアム⑨

今回は、季節的に春から初夏にかけての話題ですので、ちょうど今くらいの季節感のものが多いです。

そういえば、2012年には金環日食があったっけなあ、と思い出しました。

佐高ミュージアムNo46 「トウキョウサンショウウオ」その3.pdf

佐高ミュージアムNo47 「土筆」.pdf

佐高ミュージアムNo48 「ミシシッピアカミミガメ」その2.pdf

佐高ミュージアムNo49 「カエル・サンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo50 「金環日食」.pdf

「幸せな学校」をつくりませんか?

生徒や先生方にとって『幸せな学校』をつくりませんか。

現在、佐野高校は、文部科学省からスーパーグローバルハイスクール(SGH)に指定されていますが、指定期間は5年間(平成28年度から令和2年度)です。つまり、今年度が最終年度で、来年度からはSGHを名乗ることはできません。また、文部科学省は、現在、SGHの新たな募集は行っていません。

今春、SGH2期生が卒業しましたが、SGH1期生、2期生とも、これまでの進路実績を大きく更新する素晴らしい成果をあげてくれました。「難関大学に何人合格するか」という指標は、もはや時代遅れなのかもしれませんが、SGH活動を経験した卒業生たちは、難関国立・私立大学(北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、一橋大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学、早稲田大学、慶応大学、上智大学、東京理科大学等)を始め、国公立・私立の複数の医学部など、一昔前では想像もできないような実績をあげました。もちろん、難関大学ばかりでなく、自分がやりたいことができる大学を自分で見つけ、合格を勝ち取った生徒は数知れません。

高校教育改革の先陣として道を切り開いてきたSGH活動によって身につけた資質や能力、貴重な体験は、大学入試でも力を発揮してくれました。

(生徒の活動や発表の様子)

来年度からは、これまでのSGH活動の次のステージである「ポストSGH」が始まります。

私は、令和2年度最初の職員会議(4月1日)で、今年度の学校運営方針・努力点の筆頭に、「ポストSGH構想及び体制の構築」を掲げました。

令和3(2021)年度から7(2025)年度までの5年間の計画です。

(資料1:令和2年度 運営方針・努力点.pdf 、資料2:ポストSGH体制について.pdf )

この5年間には、例えば、大きなライバルとなる足利高・足女高の統合新校の開校(2022)や70億円かけて新築する新校舎への移転(2024)を始め、新学習指導要領の実施(中学:2021から完全実施、高校:2022から年次進行で実施)などがあり、まさに激動の5年間なのです。

これを乗り越え、本校がさらに魅力ある学校(生徒が入りたいと思う学校)となるためには、新学習指導要領の趣旨を踏まえ、本校にしかないメリットである「中高一貫教育」や「SGH活動の成果や実績」を最大限に生かした「ポストSGH構想」を打ち出す必要があることをまず、先生方に理解していただきました。

そこで、佐野高校は、今後、どのような学校を目指したらいいのか、まず、先生方一人一人の考えをお聞きしたいと考え、冒頭のように、生徒や先生方にとって、「幸せな学校」をつくりませんか? と提案しました。

(資料3:幸せな学校.pdf)

生徒や先生方にとって、何が幸せなのか、それは一人一人違うはずです。

どんな学校だったら、生徒や先生方がやりがいや幸せを感じられるのか、そうした思いを多くの先生方が、校長室まで来て、熱く語ってくれました。別に強制したわけではありませんが、実に35名の先生方が入れ替わり立ち替わり、校長室に来てくれました。(もちろん、言葉に出さなくとも、なんとかしたいと思っている先生方は大勢いました。)

こんなに熱い先生方が大勢いる学校は、栃木県広しといえど、今の佐野高校・同附属中学校以外にはないと思います。その思いは、「先生方の提言集」として、35ページに及ぶ冊子に結実しました。中高の全職員が、同じゴールを目指して、動き出しました。

現在、「幸せな学校を作ろう」プロジェクト(幸せプロジェクト)のメンバー(17名)が、ICT環境を駆使して遠隔で議論したり、時に集まったりし、SGHの次のステージである「幸せな学校」について、協議を始めています。

最後に、ここまで読んでくれた生徒の皆さんにお願いがあるのですが、あなたが考える「幸せな学校」について、意見を聞かせてください。

プロジェクトチームが「幸せな学校」について検討する際の参考にしたいと考えています。紙に書いたものを学校再開後に校長室まで持ってきてくれるとありがたいです。(校長が、それにコメントをつけて皆さんに返します。)あるいは、今、学校で準備している「課題提出用のアドレス」にメールで送ってもかまいません(匿名ではなく、学年クラス、氏名は明記してください。)

皆さんが「幸せな学校作り」に参加してくれることを期待しています。

佐高ミュージアム⑧

今回は、ニホンカワウソ、トキ、など、佐高が誇る貴重な剥製の話題が出てきます。

トキの標本は、県内では、宇都宮高校と本校に存在しています。

二ホンカワウソの標本は、県内では、県立博物館と本校に存在しています。

つまり、両方あるのは佐野高校だけなのです。

佐高ミュージアムNo41 「学校林」.pdf

佐高ミュージアムNo42 「ニホンカワウソ」.pdf

佐高ミュージアムNo43 「トキ」.pdf

佐高ミュージアムNo44 「野鳥・水鳥」.pdf

佐高ミュージアムNo45 「アブラコウモリ」.pdf

臨時休業13日目

前回、ごみ拾いに行ったのは、22日(水)でしたので、土日を挟んで5日経っていましたが、ごみは全く落ちていませんでした。

おそらく、外出自粛で、ほとんど通行していないのではないでしょうか。

ところで、校内では先生方はマスクを着けて仕事をしています。

お手製のマスクを着けている方も多いですが、

校長と中高の両教頭は、今日はおそろいのマスクです。

そうこうしているうちに、午前中、全生徒分のアベノマスク(一人一枚)が届きましたので、クラスごとに分けてもらいました。

5月になったら、もう一枚が届くそうです。

校長室(自宅)便り①

具体的な内容は、特に決まっていませんが、本の紹介や身の回りの自然など、自分の得意分野の内容にしようと思っています。

ということで、今回は、本の紹介をしようと思います。

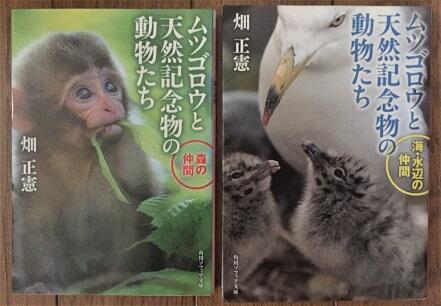

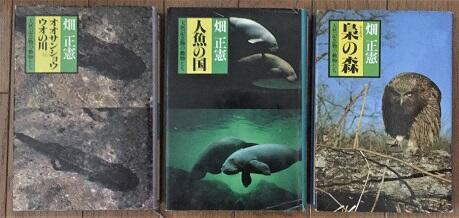

1935年生まれの小説家、エッセイスト、動物研究家、いろいろな肩書がありますが、「ムツゴロウ」の愛称で知られ、1972年から北海道に動物と共生する「ムツゴロウ動物王国」を創設しました。「ムツゴロウ動物王国」は非公開でしたが、ここでの動物とのやりとりがテレビの長寿番組にもなりました。

そこで、1990年から生物情報誌「すっかんぽ」(現在、「佐高ミュージアム」という名称で紹介)を発行することにし、そこでルポ(現地取材)を行おうと密かに決意しました。現在、少しずつ紹介している「佐高ミュージアム」も、その精神を引き継いでいるのですが、初期の頃には、実際に「天然記念物」を求めて取材に行きました。例えば、モリアオガエル(塩原)やカブトガニ(岡山県)、ホタルイカ(富山県)などがあります。

このように、教員になりたての私を動かした本でもあります。

佐高ミュージアム⑦

アオバズク、アホウドリ、ハヤブサと本校所蔵の剥製にまつわるお話が多いですが、この頃、栃木県教委の「とちぎの誇れる人材育成プラン」という予算が付いたため、その一環として、佐野高校所蔵の貴重な剥製のクリーニングを専門の業者(剥製制作業者)に依頼しました。ちなみに、佐高ミュージアムNo.23「天然記念物の標本」で紹介した写真はまだクリーニングする前の状態です。なお、アオバズクは、この時期にたまたま見つかった死骸をその予算を活用して剥製にしたものです。

きれいに生まれ変わった貴重な剥製のお披露目も兼ねて、「佐高ミュージアム」として、ガラスケースに入れた剥製を月替わりで正面玄関に展示するとともに、それにタイアップして「すっかんぽ」(現・佐高ミュージアム)の紙面でも紹介しました。

校長室便りで紹介している「佐高ミュージアム」の名称は、その当時の剥製展示の際の企画の名称を使っています。そんなシチュエーションをイメージして読んでいただければありがたいです。

佐高ミュージアムNo36 「アオバズク」.pdf

佐高ミュージアムNo37 「オオオナモミ」.pdf

佐高ミュージアムNo38 「アホウドリ」.pdf

佐高ミュージアムNo39 「ハヤブサ」.pdf

佐高ミュージアムNo40 「マムシ」.pdf

動画配信②

25日の6時現在で、再生回数1011回、チャンネル登録68、いいね34、コメントが5件ありました。

以下に、コメントの主な内容を紹介します。

「改めて自校体操の基礎を学ぶことが出来ました。」

「しっかりsocial distance、密を避けられていて素晴らしいです。涙が出ました。」

「筋肉を動かすことが出来て、自宅で簡単に出来るということに大変感動いたしました。」

「とても感銘を受けました」

さらに、高校のグループスペースでは、独自の動画やメッセージの配信も始まっています。来週になると、また新たな動画が配信されることと思います。

臨時休業12日目

これまでは、佐高の西隣にある「朝日森天満宮」の参道前の「鳥居」には、足場が組まれており、何か作業をしているようでしたが、今朝は足場がきれいに取り払われていました。

木目が鮮やかな「鳥居」の姿が、青空にとてもよく映えていました。

昼休みに神社の社務所で、きれいになった鳥居のことを聞いてみると、もともと昭和44年に金属製の鳥居が建てられたが、老朽化したため、2年前に木製の鳥居に建て替えられたそうです。

そして、今回、木の表面をきれいにして塗装するなど、メンテナンスが行われたようです。そのため、木目がくっきりと際立ち、美しい姿が立ち現れました。

佐野高校の「旭城」は、西隣にある「旭森神社」(現在は、朝日森天満宮)と東に見える「城山公園」に囲まれた学び舎での文武両道の精神を表していますが、明晰な頭脳の象徴でもある「朝日森天満宮」の鳥居が、朝日を受けて鮮やかに輝いている姿が印象的でした。

臨時休業11日目~動画配信始めました!

これまでは、県の方針により、ユーチューブ等を使った動画配信は認められていませんでしたが、授業ができない状況を踏まえ、本校生のみが閲覧できる限定公開という形で、ユーチューブを使った授業等の動画配信が可能になりました。

その記念すべき第1号として、保健体育科による「自校体操をマスターしよう!!!」が本日、試行的に配信されました。午前中、保健体育科の石井勝尉先生の監修の下、高校の古川巧先生、中学の久保美紀先生(新任)、柾木直樹先生による自校体操を体育館で撮影し、簡単な編集を加え、夕方には配信することができました。

一斉メールにより、閲覧可能となったことを伝えると、再生回数は、わずか10分後に70回を超え、本日夜までには500回以上再生されるなど、多くの生徒の皆さんが見てくれました。特に、自校体操を覚えることは中1の保健体育科の課題にもなっていますので、これを見ながら練習してください。他の学年の生徒は、勉強の合間のストレス解消や健康・体力の維持に活用してください。

今後は、他の教科でも、徐々に試行的に授業動画の配信をしていきたいと思いますが、あくまでも、本校生のみの限定公開(検索にはひっかからず、アドレスを知っている人しか閲覧できない。アドレスは各学年のグループスペース内に掲載。内容によっては、閲覧できる期間も限定する。)ですので、その趣旨を踏まえ、本校生だけで利用してください。

佐高ミュージアム⑥

2010年の頃のお話です。

当時の高校生は今や20代後半の社会人。リアルタイムで「すっかんぽ」(当時の誌名)を読んでいた生徒が、このサイトで10年ぶりに読んでくれていたら、めちゃくちゃ嬉しいです。結構、手間暇かけて発行していました。

佐高ミュージアムNo31 「アオズムカデ」.pdf

佐高ミュージアムNo32 「カビ」.pdf

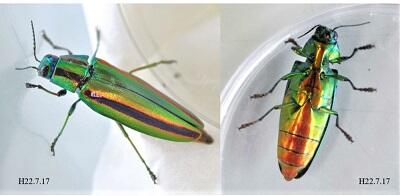

佐高ミュージアムNo33 「タマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo34 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo35 「カイロウドウケツ」.pdf

臨時休業10日目②

全学年とも、課題一覧が掲載されています。また、学年によっては、それ以外のプリントや教材を貼り付けているところもありますが、先生方は試行錯誤でいろいろと検討しています。新たな展開がみられましたら、お知らせします。

ところで、中学校の各学年の「課題一覧」の最後の行に、文部科学省の「子供の学び応援サイト」の紹介が載っていました。

臨時休業期間中の小学生や中学生、高校生の学習支援として、自宅で活用できる教材や動画がたくさんあります。一度、サイトを訪問してみると、自分にピッタリの教材が見つかるかもしれません。ぜひご活用ください。

子供の学び応援サイト

本校HP「附属中学校」内からもリンクしています。

臨時休業10日目

植え込みにたばこの吸い殻や飲み物の空きペットボトル、先日の強風で飛ばされてきたと思われるゴミなどがありました。

しかし、思ったほど多くはなく、これも不要不急の外出が控えられていることの影響かなとも思いました。

臨時休業9日目②~校庭のタンポポ~

今から12年前は、桜の木が生えている校庭の土手に、シロバナタンポポがたくさん咲いていたのですが、なかなか見つかりませんでした。

やっと見つけたのは、土手ではなく、グラウンドの片隅にひっそりと数株だけでした。

一方、外来種のセイヨウタンポポは、校庭のいたるところで繁殖しており、種子を飛ばしているものもありました。

一見すると、校庭なんて昔も今も同じように見えるかもしれませんが、何か一つの種に注目して経年変化をみると、環境の変化を感じることができます。

こんな簡単な調査(観察)でも、りっぱなフィールドワークになるんですよね。

臨時休業9日目

中学1年生、2年生、3年生、高校3年生については、課題や書類等を郵送する予定です。

(課題等を袋詰めにしたもの。これを郵便局に持っていきます)

また、4月22日(水)より、学校HPに中高各学年の「グループスペース」を開設する予定です。準備ができ次第、一斉メール配信で生徒や保護者に、附属中と高校それぞれの、ログインIDとパスワードをお知らせしますので、それを使ってログインすると「グループスペース」が表示されます。ログインIDとパスワードを知っている本校生と保護者しか見ることができません。その中に、課題一覧表や各種のプリントなどのファイルが置いてありますので、自由に見たり、ダウンロードすることができるようになります。

最初は、利用できるコンテンツは少ないですが、徐々に増えていくのではないかと思います。(以上は、明日の予告です)

佐高ミュージアム⑤

本文中に「生物同好会」という表記がありますが、私が2度目に着任した平成20(2008)年度には、かつて存在した生物部は廃部になっており、当時の生物好きの生徒有志によって「生物同好会」が作られました。同好会として3年間の活動の後、日本学生科学賞での実績等が評価され、生物部に昇格しました。その後、部員が増加するとともに、物理分野の研究をする生徒も現れたことから、間口を広げ、現在の「科学部」に改称しています。

現在、公開中の「佐高ミュージアム」はまだ、生物同好会の時代のお話です。回が進むにつれ、生物部や科学部といった表記が出てきます。ちなみに、No.30では、前任の赤羽校長先生(当時は、栃木県教育委員会学校教育課の指導主事)が登場しますので、どこに出てくるか探してみてください。

佐高ミュージアムNo26 「ドロボウグサ」.pdf

佐高ミュージアムNo27 「ハクセキレイ」.pdf

佐高ミュージアムNo28 「ソメイヨシノ」.pdf

佐高ミュージアムNo29 「クロサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo30 「モジホコリ」.pdf

職員会議は体育館!

現在、校内の3密を避けるために、教職員を3分割して在宅勤務をローテーションしていますが、職員会議は全員で行うため、通常の会議室ではなく体育館で行うことにしました。

本日は雨模様で気温も低かったのですが、体育館の窓を全開にし、人と人の間は2m程度空けるなどして、3密にならないようにしました。

本日は、職員会議のほか、中高の各学年では、延長された臨時休業のための学習課題の準備などを行っていました。中学の各学年は各家庭に郵送する課題等の袋詰めなどを手分けして行っていました。また、高校の第3学年は、日本学生支援機構の奨学金の案内のパンフレットなど、HPだけでは対応できない配布物等があるため、必要書類や課題等を郵送します。中高各学年の課題一覧等は、22日にはHPに掲載する予定です。

佐高ミュージアム④

まだまだバックナンバーがありますので、臨時休業中は1日おきくらいで配信します。

なかなか、外出もままならないかと思いますが、フィールドワーク体験談として、ご覧いただければ幸いです。

佐高ミュージアムNo21 「オオムラサキ」.pdf

佐高ミュージアムNo22 「ナガレコウホネ・コウホネ」.pdf

佐高ミュージアムNo23 「特別天然記念物の標本」.pdf

佐高ミュージアムNo24 「ヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアムNo25 「オニビシ」.pdf

特にありません。