文字

背景

行間

校長室便り

高3・フードデザインの授業見学「涼拌三絲」

今日のフードデザインのメニューは「涼拌三絲(リャン・パン・サン・スー)」です。

日本語に訳すと、「三種の具(きゅうり・ハム・錦糸卵)を糸のように細く切った冷たいあえもの」という感じです。

今回のメニューは、2学期の実技テストの対象となります。今日から1か月後くらいに、一人一人が作ったものを評価基準に従って、評価します。

評価基準は、以下の5点です。

①時 間 制限時間内(20分)にできたか(後片付けも含む)

②切り方 せん切りが細かいか

③ゆで方 春雨のゆで方が適当か

④調味料 味がよいか

⑤盛り付け 見た目が美しいか

今日は、まず一回作ってみて、約一月後に「実技テスト」本番になります。

糸のように細く切るのは、かなり難しそうです。

春雨のゆで時間は4分です。茹ったら、ザルにあけて水を切ります。

盛り付けが、一番難しそうでした。

細く切った具を皿に盛り付け、調整した調味料をかけます。おいしそうですね。

ちなみに、春雨の代わりに麺を使うと「冷やし中華」になります。

最後は味です。味が良いかも重要な評価基準の一つです。

今回のメニューは、実技テストの対象ですが、生徒たちはどこが難しいと感じているのでしょうか。

→「やはり、盛り付けが一番難しかったです。見た目においしそうにするには、乗せる具の量とかバランスが重要だと思いました。」

「キュウリと錦糸玉子を細かく切るのが難しかったです。どれだけ細く切れるかで食感も変わってくるのかなと思いました」

なるほど、皆さん、よく考えてますね。

「家で練習してきます」と何人もが答えてくれていたので、実技テスト当日、どれだけ上達しているのか、楽しみですね。

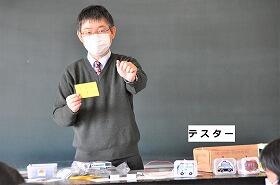

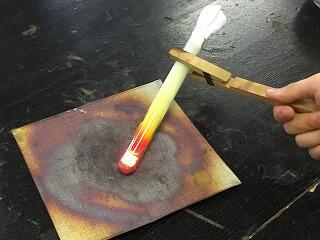

中2数理探究「科学とは何だろう」

人見先生による「科学とはなんだろう」は、佐附中が開校した翌年の平成21年度から毎年続いている「定番の名物授業」と言ってもいいでしょう。毎回、生徒達から絶大な人気を集めています。

まずは、科学の楽しさで、生徒の心を鷲づかみにします。

メチレンブルーの水溶液にドライアイスを入れると、白い煙のようなものが湧き出てきました。

Q さて、この白い煙の正体は何?

→二酸化炭素? そうくると思いました。白い煙は二酸化炭素ではなく、冷たい二酸化炭素によって冷やされた空気が水滴となったものです。雲と同じです。

Q 瞬間的に色が変わりました! どうしてかな?

(こんな風に講義は進んでいきます)

中国製の鍋を使った音(振動)の実験です。

こちらも音の実験です。いろいろな金属製の道具に何やら紐が付いています。この紐を指に巻き付け、耳に指を差し込んで道具を机にぶつけてみて、その音を聞いてみます。どんな音がするでしょうか?

私たちは、普段は空気を伝わってくる音を聞いていますが、紐を通して指で聞くと、振動の伝わる速さはゆっくりになり、とても低い音に聞こえます。骨伝導ともいわれています。

道具を机の角にぶつけてみると、お寺の鐘の音のような「ゴーン」という音を楽しむことが出来ます。自宅でもできますので、やってみると楽しいかもしれないです。

見かけは同じでも、弾むスーパーボールと全く弾まないスーパーボールの実験です。

次は、四角い箱を取り出しました。箱の真ん中には黒い壁が見えますね。

箱の中に、テニスボールを入れてみると、あら不思議。テニスボールは壁にぶつからずに反対側に転がっていきました。

種明かしによると、これは偏光板を使った簡単な手品みたいなもので、生徒たちは、この箱のミニチュアを工作で作りました。今日のお土産です。

(1時間目はここまでです。)

2時間目は、楽しいだけでなく、頭を使って謎を解明します。

AからFの6つの穴があいたカードがあります。このカードの下には、アルミ箔が貼られていますが、どの穴とどの穴がアルミ箔でつながっているかは、わかりません。しかし、アルミ箔は電気を通しますので、テスターを使って、2つの穴の間で電気が流れる、すべての組み合わせを確かめ、カードの下のアルミ箔がどのように貼られているかを解明します。さあ、実験です。

その結果をもとに、アルミ箔の配線図を考察します。

各班の配線図が出そろいました。それでは、カードを開いて確かめてみましょう。

皆さん、正解でした。しかし、同じ結果となるアルミ箔の貼り方は一つとは限らなかったのです。各班の出した結論は、いわば研究の論文に例えることができますが、自然現象の一つの解釈(とらえ方)にすぎません。ここに科学の面白さがあります。

ここから、「科学とは何だろう」という今日のテーマについて、みんなで考えました。

最後に、この授業を通して、科学というものに対する見方(イメージ)がどのように変わったかを一人一人が振り返りをしました。

「科学は楽しい」と感じる体験を経て、「科学とは何だろう」と考える授業でした。

中学2年生の時、こんな授業があったな、と記憶に残って欲しいと思いました。

人見先生、ありがとうございました。

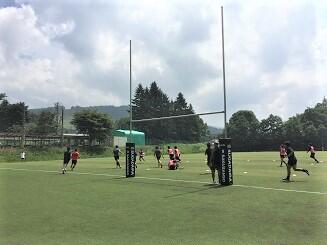

ラグビー県大会~1回戦勝利!

宇都宮高校との対戦は、82対0で快勝しました。おめでとうございます!

今大会には、助っ人7名(3年5名、2年1名、1年1名)が加わり、16名が出場しました。試合前の練習から気合が入っていました。

10時ちょうどに試合が始まりました。

試合は、開始1分でトライが決まりました。

10:01 トライ 小倉君

10:09 トライ ?

10:14 トライ 岩上君

10:15 キック 小倉君

10:26 トライ 小倉君

10:29 トライ 春山君

10:30 トライ 岩上君

(↑不明なところ?を教えてください)

ハーフタイムです。

後半も怒涛の攻撃でした。

10:39 トライ 小倉君

10:41 トライ 岩田君

10:42 キック 岩上君

10:48 トライ 岩上君

10:53 トライ 藤沼君

10:58 トライ 小倉君

10:59 キック 岩上君

11:03 トライ 本村君

10:06 トライ 小倉君

10:08 キック 岩上君

10:11 トライ 岩上君

10:12 キック 岩上君

(↑間違いがあったら、教えてください)

チームが一丸となって戦ったナイスゲームでした。助っ人は7名いましたが、誰が助っ人か全くわからないくらい、まとまったチームプレーができていました。終わってみると、82対0の大差がついていました。

最後に、キャプテンの藤沼君に今日の試合の感想を聞きました。

「勝てるかどうか心配でしたが、助っ人が頑張ってくれたおかげで、チームとして勝つことができて、嬉しいです。来週の国学院栃木との対戦では、悔いのない試合ができるよう努力します。」

次の試合は、準決勝で国学院栃木と対戦します。

1週間後の10月31日(土)、場所は今回と同じです。頑張ってください。応援してます!

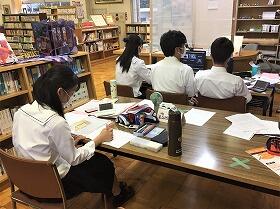

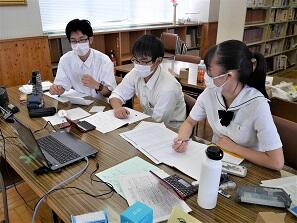

生徒による中学校訪問 in あそ野学園義務教育学校

例年、夏休み中に行われていた「一日体験学習」が、今年度は、新型コロナの影響で中止になってしまいました。

「一日体験学習」では、吹奏楽の演奏を聴いたり、生徒から本校での様々な活動の様子を聞いたり、高入生(高校から入学した生徒)と対談する機会があったりします。そこで、本校の魅力を感じてくれた生徒が、本校を選んでくれていたのですが、今年度は、そういった機会が全くありません。

そこで、少しでも本校の魅力を中学生に知ってもらうために、中学校から希望があれば、中学校にお伺いし、本校生による説明会を実施することにしました。

今日が、その最初の訪問でした。

SGHクラブから、2年生の猪瀬遥大君、相田紘夏さん、内田小温さん、出井公人君、原悠馬君の5名のチームが、参加してくれました。5人が協力して、部活動や生徒会活動、そしてSGHクラブの国内班、海外班、ディベート班、フランス語班の活動を紹介しました。

そして、最後に、高入生代表として、生徒会長の猪瀬君(北中出身)から、「最初は不安もあったけれど、実際に入ってみると、むしろ、中入生とすごく仲良くなれました。また、生徒会会長には中入生がなるのかなと思っていましたが、自分が生徒会長になれたんですから、全然心配はいらないです。」と話してくれました。

中学生たちは、熱心に話を聞いてくれました。一番、身を乗り出して聞いてくれていたのは、高入生の猪瀬君の話だったかもしれません。今後も、こうした説明会を行う予定です。

PS:今年は学習塾にも営業(塾生用の「学校案内リーフレット」の配布)に行ってます。佐野市内、足利市内、栃木市内と、もう30校くらいはアポなしで訪問しています。塾の関係者の皆さんが、ありがたがってくれるのが嬉しいです。

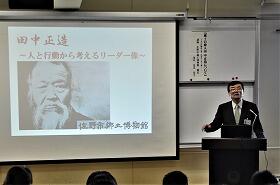

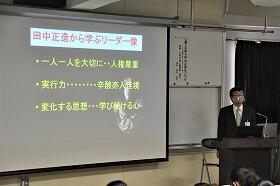

中1講話「郷土の偉人 田中正造について」

「田中正造~人と行動から考えるリーダー像~」と題して、佐野市郷土博物館長の茂木克美先生の講話がありました。

2時間連続の講話で、前半は田中正造の生い立ち、後半は足尾鉱毒事件などについて、お話してくださいました。

田中正造は、江戸時代の天保12年(1841年)11月3日に生まれ(奇しくも明治天皇と同じ誕生日でした。)、大正2年(1913年)9月4日に亡くなりました。

田中正造の晩年は、今大人気の「鬼滅の刃」の時代と重なるそうです。田中正造は、若い頃は刀剣が大好きで、常に身につけていたため、不法所持で警察に逮捕されたこともあるそうです。(「鬼滅の刃」の主人公たちは、銃刀法違反であるというお話に、生徒たちは身を乗り出して聞いていました。)

後半は、いよいよ足尾鉱毒事件がらみのお話です。明治天皇への直訴事件については、新聞社等のマスコミをうまく活用し、鉱毒の被害が世間に注目されるよう、考えをめぐらしていたことなど、現在のSNSによる広報戦略に先駆けていた面も紹介してくださいました。田中正造をロールモデル(お手本)として、本校生が身につける力の一つである「情報を発信する力」も群を抜いていたことがわかりました。

ところが、晩年になると、それまでのある意味バランスのとれた考えや行動から、鉱毒の被害を受けている農民などのことだけを考え、頑固に行動するようになり、支持者が離れていったそうです。しかし、田中正造が亡くなった後、その業績を後生に伝えてくれたのは、一時は田中正造から離れていった人達でした。

最後に、附属中生のために、「田中正造から学ぶリーダー像」について茂木館長の考えを話してくださいました。

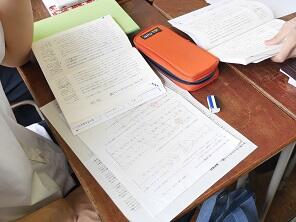

2時間にわたる講話でしたが、生徒は皆、茂木館長のお話をメモにとり、紙が足りない人は、持っていた別の紙にびっしりと書き込んでいました。講話の後、質疑応答の時間がありましたが、生徒からはひっきりなしに手が上がっていました。そして、最後に、生徒代表として松葉君からお礼の言葉がありました。それぞれの質問やお礼の言葉に、茂木館長は大変嬉しかった、さすがは附中生ですねと感心していました。

茂木館長、本当にありがとうございました。生徒の心に灯をともすようなお話でした。また、11月に行われる足尾での植樹体験に参加する意味や、自分がこれからどう生きていくか、などを考えるよい機会にもなりました。

現在、佐野市郷土博物館では、「田中正造が愛したもの」という企画展が11月29日まで開催されているそうです。今日の講話で田中正造に興味を持った人は、ぜひ見に行きましょう。

<講話メモ(3名分)>こんな感じです。

<主な感想>

・この講話を聞く前は「知っていることばかりだろう」と思っていたが、知らなかったことがたくさんあり、とても勉強になりました。

・田中正造さんの何歳になっても学び続ける心や、どんなに無視されても人々を救おうと努力する姿に感動しました。尊敬します。

・田中正造さんは、世の中が大きく変わっていった激動の時代に生きていて、それでもやはり、大切にしていたことは「人権尊重」「実行力」「学び続ける心」で変わらなかったことは凄いなと思いました。

・自分のためではなく、人のために政治家になり、正しいと思ったことを行動する姿はかっこいいなと思いました。

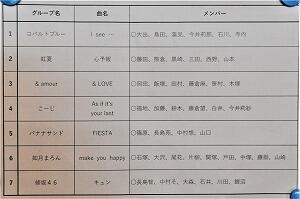

高1「体育」ダンスの授業見学

体育のダンスは必修ですが、本校では人数の関係で、まず女子が行い、次いで男子が行います。今日は、9月15日以降、約1か月かけて練習した女子のダンスパフォーマンスの発表を行いました。

生徒たちは、班ごとに選曲し、ダンスパフォーマンスのユーチューブ動画などを参考に、振り付け等を練習してきました。曲にあった衣装を用意した班もあり、皆さん、かなり気合が入っていました。全部の班は紹介できませんが、自分が授業見学した部分については、その様子を写真で紹介します。

1年3,4組の発表

1年1,2組の発表

発表が終わった後に、生徒に感想を聞いてみると、とても楽しかった。他の班はものすごくかっこよかったです。家でも一人で練習しました。ストレス発散できました。等、皆さん、すっきりした表情で答えてくれました。

宇都宮大学講座に本校生3名が参加しました

左から、2年生:藤沼広丞君、1年生:白井美咲さん、寺内瀬菜さん

この講座は、宇都宮大学の基盤教育として開講されており、農学部や教育学部などの学生が参加していますが、本校の3名は、それぞれの課題研究のテーマが、この講座の内容と関連があるということで参加しました。

「モリ田守センター」は本校の講師である赤堀先生が運営している里山です。

この日は、一日中雨でしたが、里山の散策、杉の皮むき体験などを行いました。

2年生の藤沼君は「木造建築の良さを広めること」について研究しており、木造建築には欠かせない「皮むき」に一番熱心に取り組んでいました。この日は、日本を代表する建築家(杉本洋文先生)も参加されており、「災害の仮設住宅をプレハブではなく、簡単に建てられる木造建築とすることを広めている」というお話をお聞きしました。藤沼君の「木造建築の良さを広める」という研究テーマにも関連がありそうですね。

1年生の寺内さんは「シカの食害対策」について興味を持っているそうですが、シカのワナを見せてもらったり、皮むき体験で、シカが樹木の皮をはいでしまう理由を教えてもらったりしていました。

白井さんは「オスのニワトリの利用法」に興味をもっており、お昼に振舞われた熊の肉や鶏肉の料理にヒントを得たのかもしれません。

今日は、あいにくのお天気でしたが、高校生も大学生もそれぞれに得るものがあったようで、皆さん満足して帰っていきました。

参加した宇都宮大学生6名と佐高生3名、赤堀先生、松村先生

中3「平和学習~被爆体験伝承講話」を実施しました

河内悦枝さまは、被爆2世で戦後生まれの72歳です。現在、公益財団法人「広島平和文化センター」から「被爆体験伝承者」として委嘱されています。

河内さまのお母さまが20歳の時、広島の爆心地から30キロほど離れた場所で被爆され、23歳の時に、悦枝さまがお生まれになったそうです。

今、河内さまのお母さまは94歳です。悲惨な当時のことを話してくれたお母さまの姿を見て、戦争の悲惨さと命の大切さを伝えたいと思い立ち、70歳になられてから、伝承者になろうと考えられたそうです。

伝承者になるためには、河内さまが伝承したいとお考えになった被爆証言者「鳥越不二夫」様に付いて、3年間の研修を受けなければなりません。しかし、鳥越様は研修途中でお亡くなりになられました。ご高齢の鳥越さまが一生懸命語られる姿に、被爆者の思いを伝えていかなければならないと強く思い、河内さまは研修を続けてこられました。

河内さまは、今年度から「被爆体験伝承者」として活動をされていますが、県外に出張して、大勢の生徒を前にお話をされるのは初めてだったそうです。実は、河内さまの息子さんが、栃木県の高校の先生をされており、そうしたご縁もあって、今回の講演会が実現したそうです。席の後ろで、立ってビデオ撮影をされていた方が、息子さんです。(↑上の写真にも写っています。)

講演では、宇都宮空襲のお話もしてくださいました。河内さまは、「これからの世代に、核兵器のない世界、命の尊さ、また今の平和を伝えていきたい」と考えておられます。

講演終了後、生徒代表お礼の言葉が「若林仁瑛くん」からありました。心のこもった若林君の言葉に、河内さまは大変感動されていました。

なお、本日の平和講和は、司会を「中山津椰美さん」、開会の言葉を「青柳妃砂さん」、閉会の言葉を「渋江小春さん」が担当してくれました。ご苦労様でした。

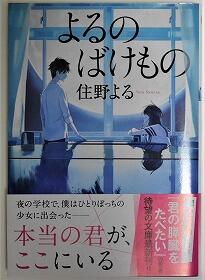

「第12回明治大学文学部読書感想文コンクール」優秀賞!

このコンクールは高校生および社会人に応募資格があり、課題図書10冊の中から1冊を選び、1200字以内の読書感想文を書いて応募します。今回は804点の応募があり、その中から、高校生部門、社会人部門、合わせて100名が優秀賞に選ばれました。高校生部門では86名が受賞しています。(ちなみに、最優秀賞というのはなく、100名全員が優秀賞です。)

本来ですと「表彰式および記念講演会、茶話会」が開催されるのですが、今年度は、残念ながら中止になってしまいました。なお、受賞作品は冊子となって公表されるそうです。

中村さんは、課題図書の中から、住野よる著「よるのばけもの」を選びました。「毎日夜になると化け物に変身してしまう高校生の僕が、ある夜中、学校の教室に行ってみると、そこに同級生の矢野さんがいた。」という物語です。

(以下、中村さんとのQアンドAです)

Q1 どうして、このコンクールに応募したんですか?

→「夏休みの面談で、読書が好きという話になり、担任から「こんなコンクールがあるけど、出してみたらどう?」と勧められたのが応募のきっかけでした。締め切りまで数日と迫っていましたが、「よるのばけもの」なら読んだことがあったので、これに決めて、一気に書き上げました。」

Q2 読書感想文では、どんなことを書いたんですか?

→「人って、思っていることと、言動が一致しないことがありますが、主人公の僕も、自分の思っていることをうまく伝えることが出来ません。思っていることと外見(言動)が違ってしまうことを理解するのも大切なんだなということを書きました。」

Q3 普段はどんな本をどのくらい読んでますか?

→「住野さんの「君の膵臓をたべたい」も好きです。ファンタジー的な本や東野圭吾さんも好きです。最近はあまり読めてないですが、平均すると月に3~4冊くらいです。」

Q4 これから読んでみたい本はありますか?

→「源氏物語のような古典にも挑戦したいです。現代語訳もでているので。」

*読んでみたい本、やりたいことがたくさんあることが伝わってきました。

いろんなことに挑戦してください。応援しています。

PS「よるのばけもの」面白そうだったので、帰りに本屋によって購入しました。読むのが楽しみです。

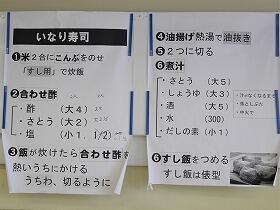

高3「フードデザイン」の授業見学 ~いなりずし

10月は運動会のシーズンでもあるので、必然的に「いなりずし」ということになったのでは、と勝手に想像しています。今回のポイントは、やはり「おすし」なので、酢飯をつくることに尽きるそうです。

*レシピや材料は以下の通りです。

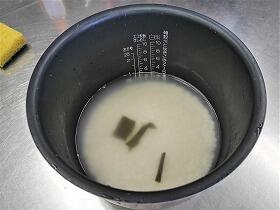

酢飯は、こんぶを入れて、寿司用の水加減で炊飯します。

メイン材料の油揚げ1枚で、いなりずしが2個できます。今回は、いなりずしを一人6個、二人組だと12個作りますので、油揚げは6枚必要になります。

まずは、油揚げの「油抜き」から始まります。クッキングペーパーを敷き、箸で余計な油を落とします。その後、半分に切り、熱湯でゆでて、油抜きします。

次に、油揚げに味をつける「煮汁」をつくり、煮汁がなくなるまで煮込みます(13分程度)。

この頃、ご飯が炊けました。いよいよ本日のメインイベント、酢飯作りです。うちわで扇ぎながら、合わせ酢を入れ、しゃもじでご飯を切るように混ぜていきます。熱さで緊張が高まりました。

ここまでできれば、あとは油揚げの中に、酢飯を詰めて出来上がりです。

6個で一人分(米1合)です。

最後は、お楽しみの試食タイムです。

*油揚げは、味がしっかり染みていたようです。皆、おいしそうに頬張っていました。「いなりずし」は、もっと簡単に作れると思っていましたが、実はいろいろな手間が加わっており、大変な料理であることを実感していました。いつも運動会で作ってくれたご家庭の方に、感謝してると思います。

いじめ・教育相談アンケート結果(10月1日実施)

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.10.1 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.10.1 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.10.1 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」という生徒が中1で各2名いましたので、担任等が本人および関係する生徒から聞き取りを行うなど、早急に対応しました。また、スクールカウンセラーとの面iji談を希望していた中学生1名、高校生1名には、面談日時を調整しました。

自由記述欄については、担任だけでなく、生徒指導部長、教頭、校長が全生徒の回答に目を通し、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

身近な風景 ~秋の野草

それでも、よく見るといろいろな花がひっそりと咲いており、着実に子孫を残そうとしています。

この花を知らない人はいないでしょう。

①「コスモス」ですね。

でも、日本人が「コスモス」の花を見て「宇宙の秩序」を感じることは、あまりないような気がします。

②コセンダングサ

これだけ見ても、あまりパッとしませんね。でも、この後、この花からこんな種子ができてきます。

もうわかりましたか?

そうです。先端に突起が3本ある「ひっつきむし」になります。「ドロボウグサ」と呼ばれることもあるようです。

佐高ミュージアムNo26 「ドロボウグサ」.pdf

この花からハチミツが採れるそうですが、「古い靴下のような酸っぱい匂いがする」という難点があるそうです。10年前はネットで購入できましたが、今は販売されてません。やはり、匂いが不評だったのでしょうか。

佐高ミュージアムNo34 「セイタカアワダチソウ」.pdf

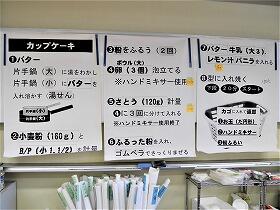

中1「家庭科」の授業見学~カップケーキ

「カップケーキ」を作っていました。

材料から作り方まで本格的です。

バターを湯煎で溶かしたり、小麦粉をふるいで振るったり、卵をハンドミキサーで泡立てたりします。

みんな楽しそうですね。

この後、牛乳、レモン汁、バニラを入れて、型に入れます。

オーブンで180℃で20分、焼き上げたらできあがりです。

しかし、ここで慌てて食べてはいけません。

一晩、寝かせておくと、しっとりとした味わいになり、さらにおいしくなるそうです。一人2個ずつ、家に持ち帰りましたので、明日以降が食べごろですね。

*私も別のクラスの授業で作ったカップケーキをいただきましたが、おいしさは保証付きです。

今までに食べた(市販の)カップケーキよりも、ダントツにおいしいです。

(もし、これを売っていたら買います! そのくらいおいしいです。)

「第14回全日本高校模擬国連大会」出場決定!

今大会には、全国から219チーム(高校1,2年生)が応募し、54組が選考されました。選考された学校名を見れば、いかに難関だったかがわかると思います。

第14回全日本高校模擬国連大会_書類選考合格者一覧.pdf

→参加者が各国を代表する大使(Delegate)に扮し、議論のテーマとなる議題(Agenda Item)について議論・交渉を行います。大使たちは、各国の主張をまとめ全世界に発表するための決議案(DR)を協力して作成し、採択することを目指します。

今年度の議題は?

→「宇宙利用(USES OF OUTER SPACE)」です。

佐高Bチームが、どの国の大使になるのかは、当日にならないとわからないそうです。

この大会に出場するための書類選考とは?

→以下は,主催者である「Global Classrooms」のHPに掲載されている書類選考課題です。18ページにも及ぶ論文を読んでまとめたり、英語で解答する課題もあります。書類選考課題.pdf

当日の大会は?

→今年度は、新型コロナウイルス感染拡大により、オンライン開催となったそうです。大会で上位入賞したチームは、ニューヨークで開催される「高校模擬国連国際大会」へ派遣される予定です。健闘を祈ってます!

身近な風景 ~ヒガンバナ④花から葉へ

佐高の前庭のヒガンバナの花が咲くまでを振り返ってみましょう。

球根から茎が伸びてきたのを確認したのは9月21日でした。

そして、茎の先端のつぼみから花が咲き、満開になったのが9月30日(10日後)。

花が枯れ、球根から葉が伸びてきたのを確認したのが10月7日(17日後)。

「花の季節」から「葉の季節」に切り替わるのに要した時間は、約2週間でした。

ところで、日本産のヒガンバナは、(三倍体であるため)種子で増えることができません。球根を増やして繁殖します。ヒガンバナの繁殖を松江幸雄と言う方が30年余にわたって観察した結果によると、1個の球根は約30年で926個に増えたそうです(雑誌「遺伝」1997年4月号より)。条件さえよければ、全ての球根から花が咲きますので、それだけで大群落になりますね。

佐野市三毳山 万葉庭園(10月4日)

(ここでは、庭園を造る際にヒガンバナの球根をおそらく人の手で植えたと思われます)

佐野市富士町(10月4日)

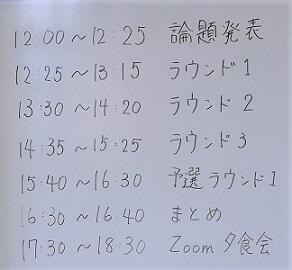

佐野市中学生親善ディベート大会

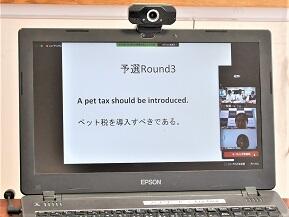

今回は、新型コロナの影響で、本校会場には、佐野附中4チームのうち3チーム、佐日中等会場には、佐日中等2チームと佐野附中1チームの計3チームが集まり、Zoomによるオンライン対戦で、1回戦から3回戦が行われました。

今回の論題は、

「日本は救急車を有料化するべきである、是か非か」でした。

「SKT48」若林仁瑛くん、山口大斗くん、長島咲太くん、黒田紗良さん(佐附3年)

「SKT坂46」清水健成くん、大川隼くん、坂田公希くん、門脇行貴也くん(佐附3年)

「きゅんです」小林美葵さん、小貫椰生さん、細谷莉月さん(佐附2年)

「いかのおすし」青木優奈さん、恩田小春さん、鈴木公太郎くん、山本虹輝くん(佐附2年)

このチームだけ、佐日中等の会場で対戦しました。中央の写真が青木さんです。

リーグ戦(予選)の結果、

優勝決定戦は、「SKT48」 (佐附3年) 対 「いかのおすし」(佐附2年)

三位決定戦は、「SKT坂46」(佐附3年) 対 「きゅんです」 (佐附2年)

となりました。

奇しくも、本校の3年生と2年生の対戦、という構図になってしまいました。

優勝決定戦の結果、審査員3名の評価が割れる大接戦の末、「いかのおすし」が優勝し、「SKT48」が二位となりました。三位は「SKT坂46」です。

また、ベストディベーター賞は、「いかのおすし」の青木さんが受賞しました。

優勝した「いかのおすし」、そして、ベストディベーター賞の青木さんに盛大な拍手が送られました。閉会宣言が終わったのは18時を回っていました。この日は9時から18時まで、緊張の連続でしたね。お疲れ様でした。

なお、下の集合写真には写っていませんが、1年生16名(17時で下校)、「いかのおすし」の4名(佐日中等の会場)を加えると、今日は総勢31名の生徒が参加しました。

県新人ボート競技大会

2年生チーム

1年生チームは、佐野東高校の1年生チームに競り勝ちました。

赤いブイがゴール地点です。(タイム:3分36秒16 /1000m)

2年生チーム(先日の全国大会準決勝進出チーム)は、2年生の男子チーム(佐野東高校)と対戦しました。

この試合は、モーターボートの上で、スタートからゴールまで、近くで観戦させてもらいました。

2年生チームは、佐野東高の男子チームに追い付けず2位でしたが、タイムは3分17秒89、1年生チームと比べると20秒近くも早いんですね。

閉会式で記録が発表されました。11月に関東大会が行われるそうですが、渡良瀬川の水位がこの時期下がってきており、練習できる期間は限られているそうです。

2年生、1年生ともに、気合は十分でした。練習頑張ってください!

中1CTP「日本語ディベート」の授業見学

今日の2限目に1年2組のCTPの授業(粂谷先生と富永先生)を見学しました。

本校では、中1、中2で日本語ディベートを行い、中3では英語ディベートを行います。これは、附属中ならではの取組です。中1の「日本語ディベート」の最初の論題は以下の通りです。

【論題】

東京ディズニーランドのメインキャラクターは、ミッキー&ミニーから、ドナルドダック&デイジーに変更すべきである。是か非か。

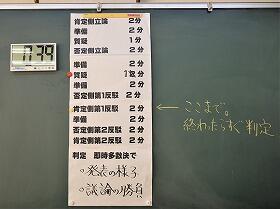

1班4名(3名)で、9班編成です。4名は、立論2人、質問1人、第一反駁1名に役割分担しています。教室内では、肯定側、否定側、審判が一つの単位となり、3か所で試合が行われます。この日は、2試合行いましたが、それぞれの班は、肯定側、否定側、審判をローテーションで体験します。

↓全体的には、こんな感じです。

「今朝は4時に起きて立論を考えました」という生徒もいるくらい、白熱した試合が繰り広げられました。以下の写真の数々を見れば、それが誇張ではないことがお分かりいただけると思います。

作戦タイムのひと時です。

そして、試合が再開されました。

今回の論題はこれで終わりで、次回から新しい論題で準備を始めます。そして、3年生が修学旅行に行く11月の第1週(スペシャルウィーク)に「学年ディベート大会」が実施されるようです。お楽しみに!

中2「理科」の授業見学

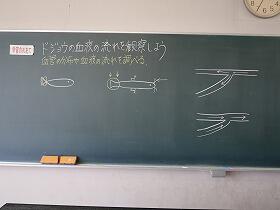

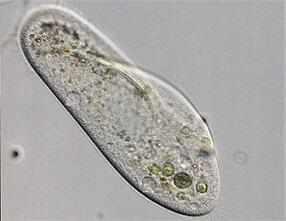

中2「理科」の2章「生命を維持するはたらき」では、「血液はどのようなしくみで、栄養分や酸素、二酸化炭素などを運ぶのか。」について学んでいます。

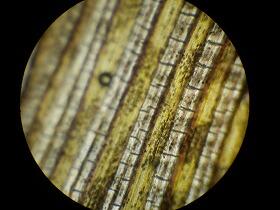

今回は、ヒトと同じ脊椎動物である魚類「ドジョウ」を材料とし、尾びれの血管や血液の流れを観察しました。なお、教科書では「メダカ」を使っていますが、メダカだとすぐ弱ってしまい、観察後には死んでしまうことが多いことから、本校では、より丈夫な「ドジョウ」を材料として使っています。ちなみに、去年、実験に使ったドジョウは今も生物室の水槽で生きています。

まずは、魚屋で仕入れてきた食用のドジョウを一匹すくい、チャックの付きの袋に、水とドジョウを入れます。これで、生きたままドジョウを観察できます。

顕微鏡にスライドグラスとドジョウ入りの袋をセットし、顕微鏡で尾びれを観察します。生徒は生き物の観察を嫌がることなく、全員が興味をもって、顕微鏡で観察していました。これは素晴らしいことだと思います。

ドジョウの血液の流れの動画です↓

https://youtu.be/a_AkRtaAApc

https://youtu.be/vHi3pRdmwH8

https://youtu.be/SmvgaKJLLsU

観察が終わると、ドジョウを水槽に戻します。ドジョウは生物室の水槽で飼育します。

生徒は、血管の分布や血液の流れについて、スケッチをしたり、観察で気づいたことや考察をプリントにまとめます。そして、班ごとに自分たちが気づいたことなどについて、順番に発表しました。

↓レポートの一例を紹介します。

動脈と静脈の違いや分布、赤血球の色の見え方、心拍数と血液の流速との関係、尾びれに付着している寄生虫?など、細かいところまで、よく観察しています。

ドジョウの血流 レポート.pdf

身近な風景 ~中秋の名月

明日は、満月で大安です。「何かいいことありそうですね。」

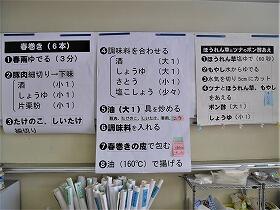

高3・フードデザインの授業見学

今回のメニューは「春巻き(6本)、ほうれん草とツナのポン酢あえ」です。

今日の授業は、まず、春巻きやほうれん草に関する学習から始まりました。

春巻きには、中国料理とベトナム料理があり、それぞれ使う皮が違いますが、今回は中国料理の春巻きを作ります。

「春巻き」の料理で、ポイントとなるのは、具を春巻きの皮で包むところだそうです。きれいに包めれば、それだけ見栄えや食感もよくなります。まずは、具となる、春雨(ゆでる)、豚肉(下味をつける)、たけのこ・しいたけ(ほそぎり)、ニラを炒め、調味料で味付けします。

生徒たちの包丁さばきや炒め方も手慣れたものになってきました。

そして、いよいよ今回のポイントである、春巻きの皮で具を包みます。

くっついている皮をはがす作業も重要です。

皮の包み方もやっているうちにうまくなってきます。

おいしそうに揚がっています。

ほうれん草とツナのポン酢あえも完成し、お楽しみの試食タイムです。

最後に、生徒の感想を聞いてみました。

「今回の料理では、春巻きを巻くところが一番難しかったです。でも、やっているうちにコツがつかめてきました。」

「具のタケノコがいい食感です。おいしくできました。」

「春巻きの揚がり具合がちょうどいいです。パリッとした食感がたまりません。」

「思ったより簡単にできたのでびっくりしました。家でも作ってみたいです。」

*皆さんの自己評価は非常に高く、春巻きを頬張る姿からは、満足感、達成感が感じられました。調理実習は、究極のアクティブラーニングだと思います。

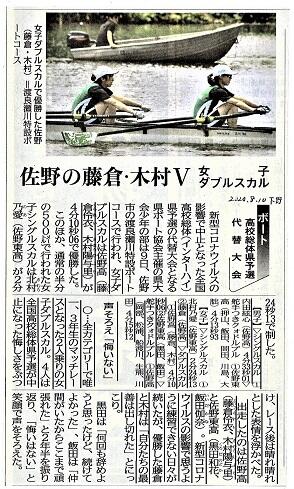

ボート部全国大会~下野新聞掲載

8位入賞となった藤倉さん、木村さんのインタビュー記事が載っています。

(2020年9月29日付け下野新聞18面掲載、掲載許諾済)

ボート2020.9.29.pdf

身近な風景 ~中秋点描

アキアカネが稲穂の周りを飛んでいました。

佐野市では、古代米を栽培しているところがあるようです。佐野市富士町で見かけました。

古代米とイナゴ

ソバの白い花が青空に映えています。

真っ赤なヒガンバナに交じって、薄いピンクの花も時々見かけました。

場所によっては、ヒガンバナはまだ蕾も多かったです。

田んぼの土手のヒガンバナが満開になると、稲穂(黄)、ソバ(白)、ヒガンバナ(赤)、その他(緑)と、色とりどりになりますね。来週が楽しみです。

身近な風景 ~ヒガンバナ③四~六分咲き

↓ さて、今日(27日)はどうなっているでしょうか。

9月27日(日)、校庭前庭のヒガンバナは四分咲きくらいです。

佐野高校では、前庭以外でもヒガンバナが咲いている場所が他にもありました。

西門近くの部室棟の近くです。四分咲きくらい。

寮の前の駐車場の角です。

佐野でヒガンバナの名所の一つである三毳山公園内にある「万葉庭園」に行ってきました。

綺麗に咲いている場所もありましたが、全体としては、まだ四~六分咲きといったところです。10月に入った頃から来週末(10月3日,4日)くらいが満開ではないでしょうか。その時の風景が楽しみです。

「女子セブンスユースアカデミー」秋田若菜さん

9月19日、日本ラグビー協会は、22日と27日に行われる「女子セブンスユースアカデミー」の参加選手を発表しました。高校3年2組の秋田若菜さんを始めとする、アカデミー生(10名)と候補生(15名)が選ばれました。秋田さんは、高校1年の時から連続して選ばれています。

昨年12月27日に大阪花園ラグビー場で開催された「U18花園女子15人制大会」に東軍として参加した時の写真です。(石井先生撮影)

「女子セブンスユースアカデミー」は、世界と戦える可能性を秘めた人材をユース世代から発掘し、育成・強化に取り組むプログラムで、多くの日本代表選手を育ててきました。

秋田さんは、昨年の「太陽生命ウィメンズシリーズ」でチャレンジチームの主将を務めており、2024年のパリオリンピックを目指す若手「女子セブンスユースアカデミー」の中心メンバーでもあります。23日、本人から話を聞かせてもらいました。

Q9月22日に行われた「アカデミー」では、どんなことをやったのですか?

本来なら、全員がそろって活動をするのですが、新型コロナの影響で、すべてズームを使った遠隔で行なわれました。9時から15時まで、各1時間のプログラムを4コマ受講しました。以下のような内容でした。

1コマ目:「コミュニケーションゲーム」(ほぼ6ヶ月ぶりに仲間とコミュニケーションをとることができました。

2コマ目:「SアンドC(ストレンクス(筋トレ)とコンディショニング)」、(どういう筋トレをすればいいのか、目標値を設定します)

3コマ目:「ラグビーのスキルの研究」(海外の選手のプレーを見て、プレースタイルなどについて話し合います)

4コマ目:「オリンピックについて学ぶ」(オリンピックに出るためには、まず、オリンピックについて知ることが重要です。)

Q「アカデミー」に参加して、どんなことを感じましたか?

今回は、ズームでの参加でしたが、仲間と会うのは久しぶりだったので、コミュニケーションの大切さを再認識しました。また、オリンピックという目標に向けての気持ちや今できることを共有できたことが大きかったです。

*現在、秋田さんは、クラブチーム「アルカス熊谷」に所属して、練習しています。「女子セブンスユースアカデミー」は、高3の12月までですので、さらに上部団体である「女子SDS(セブンズ・ディベロップメント・スコッド)」に選抜されることを目標にしているそうです。

新型コロナの影響で練習や試合にはまだ様々な制約がありますが、2024年のパリオリンピックを目指して、頑張ってください。応援しています。

身近な風景 ~ヒガンバナ②

左(9月22日)、右(9月24日)

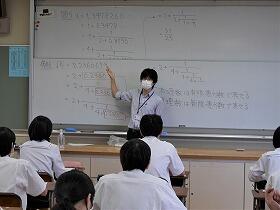

中3「数理探究」出前授業

テーマは「連分数の魅力 ~数当てゲームと近似のお話~」でした。

「数理探究」は、附属中の学校設定科目(本校独自の科目)です。数学分野と理科分野で発展的な学習を2時間連続でじっくりと取り組みます。

本日の講師の鈴木先生は、大学では数学の一分野である代数学(簡単に言えば、数や式の性質・扱い方に関する学問)の授業を主に担当しています。

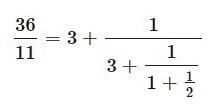

今日のテーマである「連分数」とは、分数の分母に更に分数が現れる式で、分子の数は全て1で表されます。例えば、こんなふうに

この「連分数」を使いこなすと、例えば、円周率 π=3.1415926…を近似分数で表すことができるのです。(これは感動でした。)生徒たちは、電卓を使いながら一生懸命に計算していました。

ところで、世界では「円周率の日」が3つあるそうです。

まず、3月14日、これはわかりやすいですね。

次は、7月22日、7分の22(22/7)=3.142857… となります。これはアルキメデスが発見した近似分数です。

そして、3つ目は、中国の「円周率の日」である12月21日です。12月21日は、元旦からちょうど355日目にあたり、355/113=3.1415929…となります。

このような円周率の近似分数は、先人たちが苦労して導き出したものですが、「連分数」を使って計算すると、5分もたたないうちに求めることができるのです。

このほか、1年は365日とされていますが、実際には、1太陽年は365.2421895…と割り切れません。現在、多くの地域で採用されている「グレゴリオ暦」では、うるう年は、4年に一度ですが、100年に一度は例外で平年になります。さらに、400年に一度、例外の例外でうるう年になります。そうすると、400年間でのうるう年の数は、100-4+1で97回となりますね。つまり、

365+97/400=365.2425…と近似しています。

一方、「イラン暦」という暦もあり、そこでは、4年に一度うるう年、は同じですが、128年に一度、例外で平年、となっています。128年で31回、うるう年がありますので、近似値は以下のようになります。

365+31/128=365.2421875…

となり、グレゴリオ暦より近似しています。

このような近似分数は、連分数を使うと、簡単に求めることができるのです。

本当に、魔法のような分数なのです。

数学って、すごいと思いました。

最後に、一緒に授業を受けた3年1組の生徒と、校長室掃除担当の3年2組の生徒に今日の授業の感想を聞いてみました。

3-1

青木さん「初めは数字がいっぱい並んでいて、うわ難しそうと思っていたのですが、実際にやってみると、意外とスラスラできて楽しかったです。特に、3.14や√2などといった無理数を近似分数で表すことができることに驚きました。今回学んだことを、今後の数学や生活で生かせたらいいと思います。」

山口君「連分数を使うと、近似分数が電卓を使うと簡単に求められるのがすごいと思いました。」

大島君「無理数でも連分数を用いることで表すことができることが分かりました。イラン暦の40万年に一日のずれという正確さに驚きました。」

3-2

坂田君「連分数という存在自体知りませんでした。計算で近似分数を求めるなど、ワクワクして楽しかったです。数学がさらに好きになりました。」

鈴木君「連分数を使って近似値を求めることができることに驚きました。」

*「連分数」は、数学の先生によると、高校の「数学Ⅲ」で、発展的な内容として一部紹介されているそうです。

身近な風景 ~セミの抜け殻調査④(完結編)

仮説の立証に「文献調査」を活用する事例として紹介します。ただし、この結論が正しいとは限りません。あくまでも推察です。

ミンミンゼミの謎 レポート.pdf

PTA朝の挨拶運動が始まりました

身近な風景 ~ヒガンバナ

佐野高校の前庭に、1か所だけ、ヒガンバナが毎年咲く場所があるのですが、昨日(21日)行ってみたら、まだ茎が伸びていませんでした。

この分だと、咲き始めるのは来週以降になるかもしれません。

まだ20cmくらいしか、茎が伸びていません

赤丸をつけたところで茎が伸びています。

こちらは、球根から茎が伸びてきたばかりです。

2009年9月発行の「佐高ミュージアム」で、同じ場所に生えているヒガンバナを紹介していますので、ご覧ください。

佐高ミュージアムNo24 「ヒガンバナ」.pdf

ボート部全国大会速報!⑥佐高初の入賞です!

全国8位入賞という金字塔を打ち立てた木村さんと藤倉さんから、入賞の賞状を見せてもらいました。

ところで、重大なことが判明しました。どうやら、全国8位入賞は佐高ボート部始まって以来の快挙ということです。佐高からはボートでオリンピック選手を輩出していますが、高校時代の全国入賞はなかったようです。

木村さん、藤倉さんはどえらい記録を打ち立ててくれたようです。このことを皆さんにもお伝えして、今大会の速報は終了といたします。準決勝進出が決まった19日と準決勝があった20日は、本HPのアクセス数が通常の3倍近く(3000近く)に達しました。それだけたくさんの方々の応援する気持ちが、選手たちにも伝わったのではないかと思います。応援ありがとうございました。

ボート部全国大会速報!⑤祝!8位入賞

その結果、「女子ダブルスカル」の木村・藤倉組が、見事8位入賞を果たしました。

おめでとうございます。

まず、女子クオドルプルの準決勝が、9時10分から始まりました。

後半、追い上げを見せましたが、5着敗退でした。

http://youtu.be/u7EdN8SYzWg

次に、女子ダブルスカルの準決勝が、9時50分にスタートしました。

500mでは2位通過でしたが、後半2艇にかわされ4着でゴール。5位から8位の順位決定戦へ。

http://www.youtube.com/watch?v=bGy_My-KJ7Y

女子ダブルスカルの順位決定戦は、13時10分から始まりました。

結果は4着でしたが、念願の8位入賞を果たしました。

http://www.youtube.com/watch?v=UdFeFmOY61g

13時40分頃、表彰式があり、木村さんと藤倉さんは入賞の賞状をいただきました。おめでとうございます!

木村さん

「決勝進出が夢でした。今回、準決勝まで行くことができ、悔いはありません。やり切りました。」

藤倉さん

「3年間、あきらめずにここまでやってきて良かったです。最後のレースでは、2人らしく、全力で漕ぐことができました。ここまで支えてくれた先生や先輩の方々、そして家族への感謝の気持ちを込めました。本当にありがとうございました。」

選手の皆さん、そして顧問の戸田先生、大和先生、お疲れさまでした。

今日は14時半頃、大阪を出発し、夜中の1時頃に佐野に到着する予定です。

今回は会場が大坂でしたが、宿舎と会場の往復でした。でも、それ以上に、「それぞれが大切なものを得ることが出来た充実した5日間」であったと感じました。

ボート部全国大会速報!④祝!予選突破

*女子ダブルスカル(木村、藤倉):予選突破! ベスト12(上の写真)

http://youtu.be/DMNCjVlwCRU

*女子舵手付きクオドルプル(岡部、松浦、船渡川、生熊、川田):敗者復活戦で勝ち上がり予選突破! ベスト12

*男子シングルスカル(内田):もう一歩のところで予選突破ならず。

→本校の予選突破は、数年ぶりの快挙です。おめでとうございます。

*女子ダブルスカル →奥から2番目の緑のユニフォームです。

「ここまで来たら決勝を目指します! 4分を切ります。」

*女子舵手付きクオドルプル →奥の緑のユニフォームです。

「まだまだやれます!」

*男子シングルスカル →奥から三番目の緑のユニフォーム

「来年、また戻ってきます!」

*明日の準決勝は6艇中上位2艇が決勝に進出し、3,4位が順位決定戦に回ります。

明日で、すべての競技が終了します。いよいよ決戦です。

ボート部全国大会速報!③(記事追加しました)

強風の中、水路を見つめる佐高ボート部の皆さん。

*それでは、今日はいったい何をしていたのでしょうか?

→宿舎は、堺ナショナルトレーニングセンターや「G大阪」の練習場(サッカーコート16面ある広さ)がある広大なスポーツ施設の一角にあります。

赤丸を付けたところが、宿舎です。

宿舎ではコロナ対策が徹底しています。朝食は通常バイキング形式ですが、今は手洗い消毒した後、さらに手袋を着けて、小分けされた料理を選んで持っていきます。料理はおいしいのですが、味気ないそうです。大浴場も閉鎖されていて、部屋のバスしか利用できないということでした。

朝食後は、周囲の走り込みやトレーニングセンターで筋トレです。

今回、佐野東高と一緒に行動していますので、練習も一緒です。佐野東高は全員男子ですので、本校の唯一の男子、内田君は佐野東高の男子と練習しています。

*さて、選手たちは、今日の競技中止をどのように受け止めているでしょうか?

→戸田先生によると、最初は、早く試合をやりたい、という気持ちが強かったようですが、陸上トレーニングで体を動かしているうちに、気持ちがリフレッシュされ、うまく切り替えができたようです。

*それは良かったですね。明日の予選を前にして、いったん気持ちや体を休ませることができたのは、選手たちにとっては、いい機会だったのかもしれませんね。

明日は最高のコンディションで持てる力を存分に発揮してください。

応援しています!

中3「数理探究」出前授業

特別時間割を組み、1,2限目(3年1組)、3,4限(3年3組)、6,7限(3年2組)で実施しました。

地質時代と佐野で産出される化石について学んでいます。

今回の出前授業は、①葛生地区の石灰岩地帯を中心とした地層の成り立ちについて学ぶ。②フズリナやウミユリ等の化石探しを通して、地学研究の基礎や楽しさを味わう。ことなどを目的としています。

葛生で産出される化石では、フズリナやウミユリが有名ですね。これらは、かつてどんな環境で生活していたのでしょうか?

大昔、このあたりは海の底で、そこに棲んでいた? いいえ、全く違います。

葛生石灰岩は、いまから2億6千万年前の古生代のペルム紀という時代の生き物がつくりだした岩石で、当時は赤道直下の海底火山上で作られました。そこに棲んでいたサンゴやフズリナ、ウミユリが化石となっているのです。

そして、長い年月をかけて、海洋プレートの動き(プレートテクトニクス)によって、葛生まで運ばれてきました。まさに、「地球規模の壮大な物語」です。

授業の後半では、実際に、細かな石灰岩の断片から、フズリナやウミユリを探す作業を体験しました。みんな夢中になって探していました。見つけた化石の一部は各自持ち帰りました。持ってると何かいいことありそうですね。

葛生で産出される石灰岩は、校庭の前庭(職員玄関手前)にある岩石標本園で見ることができます。一度見てください!

ボート部全国大会速報!②公式練習

いつも練習している河川(渡良瀬川)と比べると、海ですので「うねり」があったり、海水による「浮力」が大きいなど、いつもと勝手が違います。

通常の公式練習は半日なのですが、今回は丸々一日、練習することが出来たので、徐々に慣れてきて、いつもの感覚が戻ってきたそうです。

女子ダブルスカル(藤倉さん、木村さん)

女子舵付きクォドルプル(岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さん)

男子シングルスカル(内田君)

*3年生の木村さんにインタビューしました。

→今日の公式練習の感触はいかがでしたか?

「普段乗っている艇と違ったり、海だったりしたので、最初はなかなか慣れませんでした。しかし、徐々に雰囲気がつかめてきたので、いつも通りのレースができそうです。明日の予選では、持てる力を発揮したいと思います。」

*いいですねえ。明日は11時42分から予選が始まるそうです。3種目とも頑張ってください!

ボート部全国大会速報!①大阪に到着

もう、気合は十分!といったところですね。

将棋大会県予選優勝!

竹熊くんは、中1から県大会で優勝を続けています。昨年度は全国でベスト8に入った強者なのです。県内では、もはや敵なしといったところでしょうか。

*今回の大会の感想は?

「6か月ぶりの試合だったので、慣れるまで苦戦しました。優勝するまで7回の試合を勝ちあがりました。最初から優勝を狙っていましたが、久しぶりだったので不安もありました。」

*12月に行われる関東大会の目標は?

「今から、こつこつ練習し、優勝するのが目標です。また、栃木県から出場する4人(他に、宇高、足高、文星)の総合成績で県ごとの順位がでるので、今年は栃木県のランキングを上げ、強いことを示したいです。」

*1年生にして、すでに栃木県を引っ張るリーダーとしての自信と風格が漂っていました。さすがですね。

高校生ディベート・オンライン練習会

参加した学校は、本校の他、宇都宮高、宇都宮女子高、宇都宮東高、栃木高、栃木女子高、作新学院高、足利高、足利女子高、大田原高、大田原女子高、矢板東高といった数多くの高校が参加しています。

今回の論題は、「The Japanese government should ban production and sales of fossil-fueled cars, including hybrid cars, by 2035」(日本政府はハイブリッドカーを含む化石燃料車の製造と販売を2035年までに禁止すべきである。)でした。

この論題について、生徒は事前に調べ、準備した上で試合を行います(=準備型)。

本校からは、2年生2チーム、1年生4チーム、計6チームが参加しました。

1年生(戸田さん)の感想:「今回は準備型だったので、昨夜は準備のため、あまり眠れませんでした。しかし、基本を確認できたので、頭がすっきりしました。準備をやっておいて良かったです。」

2年生(江部くん)の感想:「個人的には、もうちょっと準備をしておけば良かったなと思いました。新しいスタイル(準備型)だったので、参加してよかったです。チームとしては、頑張りました。」

*月に1回くらい、このような練習会を行い、12月に本番が行われるそうです。

栃木県は全国でもレベルが高いですので、力を付けて挑戦してください!

中学生ディベート・オンライン練習会

講習会(10:00~12:00)及び練習試合(13:00~17:00)は、中学1年生の3教室と選択教室の4会場に分かれて実施しました。今年は附属中からの参加者が多く、練習に熱が入っていました。かなり盛り上がっています。

今年度の論題は「日本は救急車を有料化するべきである。是か非か」です。

今日の練習に参加した生徒の感想です。

3年3組 大川隼くん

「今回が初めてのディベート大会だったので、とても緊張しました。ディベートが上手な人たちが集まったので、とても内容が濃いものになりました。今日の練習試合を踏まえ、本番ではより丁寧に対戦していきたいと思いました。

3年3組 黒川紗良さん

「初のリモートで不安はありましたが、チームメイトといつも通りのディベートが出来たと思います。去年も参加して、惜しくも準優勝だったので、今年こそはと意気込んでいました。リモートならではの立論の読み方や分かりやすさをしっかり確認できて良かったです。」

2年2組 小林美葵さん

「初めての本格的な練習試合だったので、少し緊張しました。立論では落ち着いて対応でき、質疑でも正確に質問できました。また、反駁の仕方など、難しいものも分かりやすく説明してくれたので、勉強になりました。本番に向けて頑張りたいです。」

*大会の本番は、10月4日(日)です。4チームとも、頑張ってください!

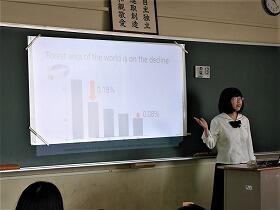

高2理系「英語表現Ⅱ」の授業見学

本時は「SGDsに関するプレゼンテーションを行う」というもので、先週から、順番に生徒全員が発表しています。

発表は、SDGsに関して自分でテーマを設定し、資料を探し、表やグラフを使って説明し、自分たちにできることを提言する、という内容です。

中島蒼(なかじま あおい)さんは、「Forests and global warming」(森林と地球温暖化)について発表していました。英語の原稿はすべて暗記しており、実に堂々と、わかりやすく説明していました。

発表後は、英語での質疑応答がありました。鋭い質問でしたが、うまく答えていました。

素晴らしい発表だったので、昼休みに話を聞かせてもらうことにしました。

*なぜ、このテーマにしたのかですか?

「去年の8月に宇都宮でSDGsに関するセミナーが開催されたので、それに参加しました。県内から高校生が20人くらい集まり、SDGsやプレゼンの仕方などについて、2日間学びました。その時、講師の先生がパームオイルについて話してくれました。パームオイルは日常の様々な製品に使われており、それを作るために多くの森林を伐採し、プランテーション(大規模な農園)を行っていることに衝撃を受けました。このことを多くの人に知ってもらいたいとずっと思っていたので、やっとその日が来た、という気持ちで、テーマに選びました。」

*本当に素晴らしいです。何か伝えたいものがあるとき、プレゼンは血の通った力のあるものになるんだなと感じました。

*来週も続きのプレゼンがあるそうなので、楽しみにしています。

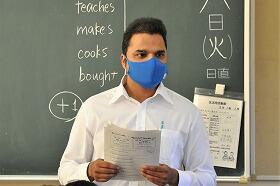

学習指導員のMr Kushal の紹介

クシャール先生は、インド ムンバイ出身で、35歳です。

9月8日(火)3限目の「中学2年1組の英語」の授業(栗原先生)を見学しました。クシャール先生の2度目の授業ということで、授業の中での立ち位置が明確になっている感じがしました。

この時間のGoalは「自分の気持ちや様子を英語で言えるようになろう」です。

五感を表す動詞を使って英文を作り会話をします。

クシャール先生は、栗原先生とペアになり、実際にどんな会話になるのかお手本を示します。

また、生徒同士がペアトークをする際に、アドバイスをしたり、生徒とペアを組んで会話をしたりします。生徒は、クシャール先生と英語で会話することで、伝わっているんだなあと実感することができます。

授業終了後、生徒にクシャール先生の印象を聞いてみると、異口同音に「ユーモアがあり、面白い先生。明るくて話しやすいです。」という答えが嬉しそうに返ってきました。

逆に、クシャール先生に生徒の印象を聞いてみると、「すごくいい子たち。最初は緊張していましたが、今では、先生先生と話しかけてくれるようになりました。でも、あえて日本語ではなく、英語で返すようにしています。」

クシャール先生は、すでに、頼りになる人気者になっているようです。

ALTのMr Darienの紹介

デリアン先生は、アメリカ、テネシー州出身の26歳です。日本には4年間住んでおり、3年前から、足利高校のALTとして、勤務しています。

そこで、9月8日(火)2時間目の「中学3年1組の英語」の授業(川俣先生)を見学しました。デリアン先生の3年1組の最初の授業です。

この時間は、デリアン先生を紹介するとともに、楽しく英語を学べる素敵なプログラムを川俣先生が用意してくれていました。

名付けて、「アタック25」でデリアン先生にアタック!(すいません。勝手に名付けました)

ゲームのルールは、生徒は4人1組のグループとなり、順番に、白板に書かれた25の番号を1つずつ選んでいきます。例えば、15番を選ぶと、川俣先生が独自に作成したデリアン先生への15番のクエスチョンを読み上げます。「Where are you from?」生徒は答えを予想して手を上げて英語で答えます。デリアン先生が正解か不正解か答えます。正解すると、そのグループは15番のマスを獲得します。これを順番に繰り返し、縦・横・斜めのビンゴを目指します。

ちなみに、川俣先生が用意していた質問には、このようなものがありました。

「Which do you like better short hair or long hair ?」

「Who is your favorite singer ? 」

「When you are JH student, which club did you belong to ? 」

また、質問がブランクの番号もいくつかあり、その場合は生徒が質問を考えて、直接デリアン先生に質問します。例えば、生徒はこんな質問をしました。

「Do you have a girl friend ?」

こうして、楽しい時間はあっという間に過ぎ、デリアン先生と生徒との距離も縮まりました。生徒たちから「デリアン先生は明るくて親しみやすい。これから楽しくなりそう。もっと来て欲しい。もっと会いたい!」といった声が聞かれました。

また、授業終了後、生徒たちに、今日の質問の中で一番興味を持ったものは何?と聞いたところ、女子生徒は全員「Girl friend!」 と答えていました。

一方、デリアン先生に生徒の印象を聞いてみると、「すごくいい子たち。答えがわからなくても何度でもトライしてくる。授業に興味を持ち、楽しんでいるのが印象的。」と答えてくれました。

高3「フードデザイン」の授業見学

今日は、「コロッケとコンソメスープ」です。

今回はコロッケなので、衣を付けたり、油で揚げたり、一気に難易度が上がったような気がします。

まずは、コロッケの材料であるジャガイモ(皮をむいて茹でる)とタマネギ(みじん切り)、コンソメスープの材料のにんじん・タマネギ・セロリ・インゲン(1cm角切り)を準備します。

次に、コロッケの材料のタマネギとひき肉を炒めます。炒める手つきもだんだん堂に入ってきました。

茹でたジャガイモを炒めたタマネギ・ひき肉とよく混ぜ、形を整えたものに衣をつけていきます。この時、衣をつける順番が今回のポイントの一つだそうです。

油の温度は180℃、温度計を使って計測します。コロッケを油に入れる時、油がはねないようにするのも、今回のポイントです。

並行して、コンソメスープもつくっています。コロッケも完成です。使い終わった油は、「固めるテンプル」の粉末を入れて固めます。固めると生ごみとして捨てることが出来ます。

さて、いよいよ試食です。この瞬間のために、生徒たちは頑張ってきました!

皆、出来栄えには自信がありそうです。

最後に今回の感想を聞いてみました。

「油で揚げるのは初めてでしたが、やってみるとそれほど難しくはありませんでした。」「難易度は、3段階の2くらいです。」「コロッケがこんなに簡単にできるとは思いませんでした。」「おいしくできました!」

どの生徒からも満足そうな答えが返ってきました。毎週、火曜日の4時間目の調理室には、幸せな雰囲気が溢れています。

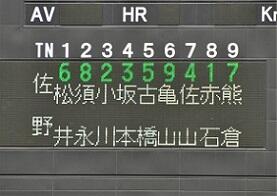

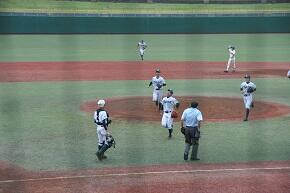

旭城祭~野球部招待試合

3年生が引退した本校の野球部は、1,2年生で7名となりましたので、足利清風高校との合同チームを組むことになりました。本日は、宇都宮東高校(壬生高校との合同チーム)と矢板東高校を招待し、県立中高一貫教育校3校での練習試合を行いました。

試合は、9時少し前から、「佐野高・足利清風高合同チーム」対「宇都宮東高・壬生高合同チーム」の対戦から開始しました。空には秋を思わせる雲が見られましたが、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や気圧の谷の影響で、すぐに厚い雲が垂れ込めてきました。

3試合目の「佐野高・足利清風高合同チーム」対「矢板東高チーム」の対戦は、3時過ぎに雷雨のため8回で終了しました。来週末から、新人大会が始まりますので、各チームとも真剣に取り組んでいました。

なお、新人大会では、本校(足利清風高との合同チーム)は、9月12日(土)に足利工業高と対戦します。

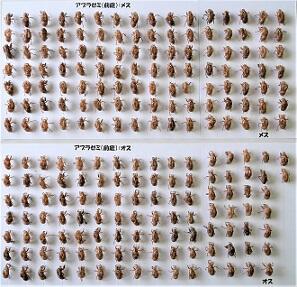

身近な風景 ~セミの抜け殻調査③

(これまでの復習)

本校の前庭ではセミの鳴き声がうるさいほど聞こえます。特に、ミンミンゼミです。

そこで、前庭でセミの抜け殻調査を行ったところ、意外にも、ミンミンゼミの幼虫の抜け殻は少ないことが判明しました。9月1日までの抜け殻の写真を見れば、一目瞭然ですね。なぜ、たくさん鳴いている(=成虫は一定数存在する)のに、幼虫の抜け殻が少ないのか、これが「ミンミンゼミの謎」です。

<アブラゼミ> メス112、オス107、計219

<ミンミンゼミ> メス6、オス6、計12

アブラゼミとミンミンゼミの中で、ミンミンゼミの占める割合(ミンミン率)は、約5.2%でした。さすがに、少ないですね。

今回、その謎を解く鍵を発見しました! 以下に紹介します。

私は、「セミの成虫は、羽化した場所だけで生活するのではなく、ある程度の範囲(生活圏)で生活している」という仮説を立てました。

つまり、成虫は空を飛べるので、他から佐高の前庭まで飛んできて、そこで鳴いているのではないか、ということです。

さて、佐高の周囲の状況を見てみましょう。西隣には、朝日森天満宮の周囲の森(鎮守の森)が広がっています。そこからも、ミンミンゼミの鳴き声が盛大に聞こえてきます。

(yahoo 地図を使って加工しました)

距離にして50~100m程ですので、セミが飛んでくることも可能なのではないかと推測しました。そこで、朝日森天満宮の境内で、セミの脱け殻調査(9月1日の夕方)を行いました。

探してみると、ここでも抜け殻は見つかりました。

時間にして10分程度の調査でしたが、妙なことに気づきました。

「ミンミンが多い!」

アブラゼミとミンミンゼミの幼虫の区別は、触覚の太さなどで見分けることができます。最初は実体顕微鏡を使っていましたが、最近は、肉眼でパッと見て大体わかるようになってきました。しかし、持ち帰って実体顕微鏡で確認しました。結果は以下の通りです。

アブラゼミ23、ミンミンゼミ13。 ミンミン率は36%

わずか10分程度の簡易的な調査でしたが、佐高の前庭のミンミン率5%に比べると、朝日森天満宮のミンミン率は圧倒的に高いです。しかも、両種のメスの数は同数でしたので、ミンミンゼミのオスの数は実際はもっと多い可能性もあります。

これらのことから、朝日森天満宮で羽化したミンミンゼミが、佐高にも飛んできて鳴いている、という仮説に対する、一つのエビデンス(証拠)を得ることができました。しかし、実際のところは、これで証明できたわけではなく、せいぜい仮説が否定されなかったというレベルですので、さらなる調査が必要となるでしょう。次回の報告ができるよう、次の一手を考えてみます。

本校では、全員がテーマを決めて課題研究を行っていますので、私もやってみました。セミの抜け殻をきっかけに、いろいろなことがわかってきましたが、正解は一つとは限りません。失敗もあります。

でもそれが研究の面白さであることは言うまでもありません。

皆さんも楽しんで課題研究をやりましょう!

こうした体験は、社会に出ても必ず役に立ちます。

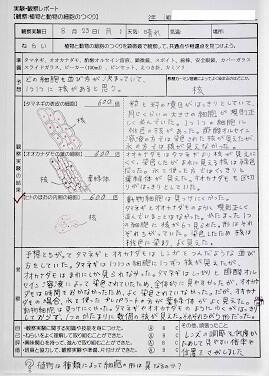

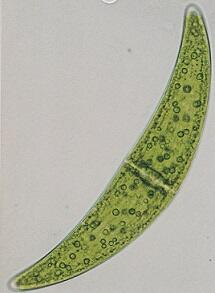

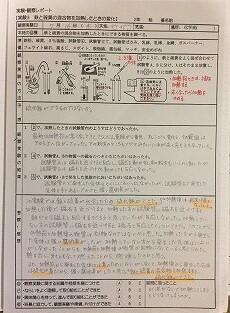

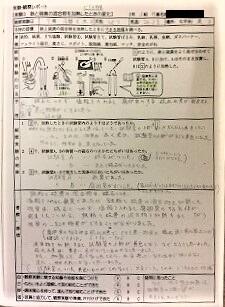

中2理科(実験・観察レポート)

見学した授業は、8月24日(月)の3,4限目が連続で行われました。本校では、理科は各学年とも2時間連続の授業があり、じっくりと実験・観察、レポート作成等に取り組むことができます。また、本校には、一人一台、新しい顕微鏡が用意されているのも魅力です。

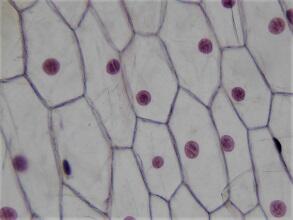

この日の実験・観察は、「植物と動物の細胞のつくり」で、植物と動物の細胞のつくりを顕微鏡で観察して、共通点や相違点を見つけることがねらいです。

さて、附属中生は、どんな風に実験・観察に取り組み、「実験・観察レポート」を仕上げるのでしょうか? 今回は、「実験・観察レポート」の内容にも注目してみたいと思います。

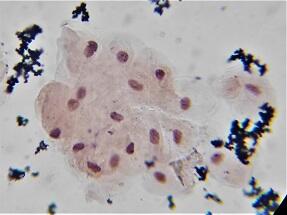

実験観察の材料(対象)は、タマネギ、オオカナダモ、ヒトのほおの内側の粘膜です。

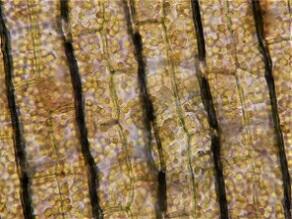

タマネギとオオカナダモは、まず、水で封じたプレパラートで観察しました。

下の写真は、生徒が観察している顕微鏡の接眼レンズに、デジカメを押し当てて撮影しました。

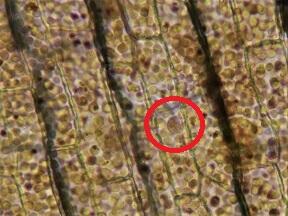

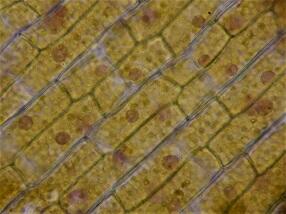

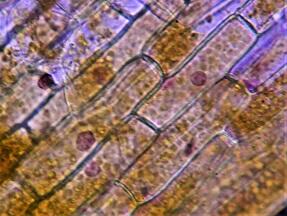

水で封じたタマネギの細胞とオオカナダモの細胞

次に、酢酸オルセインを1滴たらし、5分間染色したものです。

タマネギは、核が赤く染まっていますが、オオカナダモの方は、葉緑体が多いため、はっきりと核を見つけることが難しかったようです。生徒たちは、これが核ではないか、というものを見つけた人の顕微鏡を見せてもらっていました。ところで皆さん、どれが核かわかりますか?

こちらは、ヒトのほおの内側の粘膜の細胞です。一つの細胞に一つの核が、しっかりと赤く染まっています。細胞壁はなく、細胞同士が細胞膜を境に隣接しています。一つの細胞にたくさんの核があるわけではありません。

こうした実験・観察から、生徒はレポートを作成して提出します。

こんな感じです。

生徒は、実験・観察の結果や考察について、とても丁寧に書いています。

今回は、2年1組全員分のレポートをお借りし、じっくり読ませてもらいました。

あまりに素晴らしかったので、一人一人にコメントを付け、返してもらいました。

以下に、2年1組の約3分の1の生徒のレポートを紹介します。(本人たちには了解済みです)なお、たまたま、1組の授業を見学しましたが、他のクラスも同様です。

実験観察レポート(2年1組).pdf

(追記)

多くのレポートでは、オオカナダモの細胞は、酢酸オルセインで染色しても、核が見つからなかった、ということが書かれていました。

そこで、どうすれば、オオカナダモの核を染色することができるかを、リサーチクエスチョンとして、放課後、ミニ探究学習を行いました。

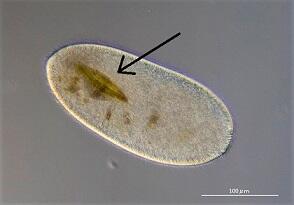

通常は、オオカナダモの葉に、酢酸オルセイン溶液を1滴たらし、5分間ほど、静置します。しかし、これだけだと、こんな見え方でした。

赤丸の中に見えるのが、核ではないかと思いますが、これを見つけるのは確かに難しいですね。そのとき、実習助手の田所さんが、湯煎すればどうでしょうか?という提案をしてくれました。湯煎とは、酢酸オルセイン溶液と、オオカナダモの葉を入れた小さなビーカーをお湯を入れた大きめのビーカーに入れて、暖めることです。染色は化学反応ですから、暖めると染まりやすくなります。早速やってみました。

これで、5分間湯煎します。

さて、こんどはどうでしょうか?

これなら、核を見つけられますね。明らかに染まり方が違います!

*実験・観察というのは、例えば、「こうすれば核が染まる」と教科書に書いてあったとしても、その通りになるとは限りません。むしろ、うまくいかないことの方が普通です。授業では、うまく見ることができなくても、条件や方法を変えれば、うまくいく、ということがよくあります。実は、それが科学の面白さでもあります。

つまり、うまくいかなかった、うまく見えなかった、ということを経験することの方が、科学は発展するのです。授業中の実験や観察でも、うまくいかなかったことを正確に記録し、その理由を考えてみることの方が、はるかに重要であると思います。

皆さんの「実験・観察レポート」には、そういうことがきちんと書かれていることが、素晴らしいなと思いました。

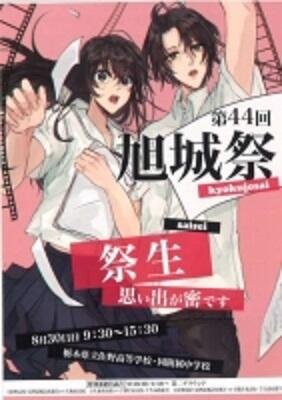

旭城祭ご協力ありがとうございました

8月30日、今年の旭城祭の「校内公開(保護者を含む)」が終了しました。

今回は、コロナ禍の中での実施ということで、保護者(2名まで)に入場を限定した形で公開いたしました。事前アンケートによる参加希望者数とほぼ同数の800名弱の保護者にご来場いただきました。受付や校内の見学等に際して、ご理解、ご協力をいただきまして、大変ありがとうございました。この場をお借りして感謝いたします。

お陰様で、今回の旭城祭は「感染症の予防と学びの保障の両立」という壮大なテーマに対して、生徒たちは見事に応えてくれたと思っています。

また、当日は、下野新聞の佐野支局から取材があり、旭城祭実行委員長(高校)の熊倉君、高校生徒会長の齋藤さん、そして実行委員会でコロナ対策を担当した関谷さんの3人がインタビューを受けました。3人が、今回の旭城祭でのコロナ対策で工夫した点などについて、熱く語ってくれました。その後、校内を案内し、実際にどんなふうにコロナ対策を行っていたのかを記者さんに説明してくれました。

記者さんは40分以上かけて、丁寧に話を聞き、現場を見てくださいました。

帰り際に、記者さんから、「生徒たちの頑張る姿は、本当にすがすがしかったです。明るい希望を感じました。このような生徒たちの姿を見せてくれてありがとうございました。」と、逆にお礼の言葉をいただきました。

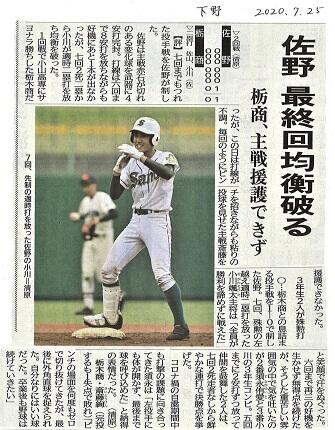

本日の下野新聞に記事が掲載されていますので紹介いたします。

記事のタイトルの「密回避 生徒が全力」という言葉に、記者さんの思いが集約されていると感じました。ちゃんとわかってくれたんだなあと思いました。

(下野新聞8月31日付け21面 利用許諾済)

旭城祭 下野 HP用.pdf

下野新聞のHPでもカラー写真付きで掲載されています。

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/353193

最後に、閉祭式での校長の講評を掲載します。

R2旭城祭閉祭式 講評.pdf

校内のエアコンの状況について

本校では、毎朝、7時過ぎからエアコンのスイッチを入れ、生徒が登校する前に教室を冷やしています。しかし、今年の酷暑による外気温の上昇、生徒の学習活動による熱気に加え、コロナ対策で、エアコン稼働中も窓の一部を空けておいたり、休み時間に空気の入れ換えをしたりする等の要因もあるため、エアコンの消費電力が想定以上に大きくなり、消費電力の上限値(デマンド値)を超えてしまうと、エアコンの室外機に自動制御がかかり、エアコンが効かない状況(教室の室内機からは風がでてくるだけ)となってしまいます。さらに、マスクをつけていることにより、体に熱がこもりやすく、体感温度が上昇するなど、例年にはないマイナスの要因があります。

そのため、先日、校内の消費電力の上限値(デマンド値)を大幅に上げる工事を行いました。それ以降、通常の授業ではある程度は状況が改善されつつあります。それでも冷房が効かなくなると、教室ごとに冷え具合を教職員が確認しながら、職員室のエアコンや照明を消したり、冷えている教室の温度設定を1~2℃上げる代わりに、冷えていない教室の温度設定を1~2℃下げたりするなど、こまめに対応することで、室外機の能力を最大限に引き出す工夫を行っています。

今年度の旭城祭(8月30日)は校内公開(保護者を含む)という形で実施しますが、教室の人の出入りが多いことが想定されますので、エアコンが効きにくい状況となることが予想されます。基本的には、旭城祭当日も上記のような対応をしたいと考えていますので、ご理解をいただければと思います。

旭城祭の開祭式

本日、11時より、旭城祭の開祭式が行われました。

1 開式の言葉(中学実行委員長 中3-3 若林仁瑛)

2 校長挨拶

3 生徒会長挨拶

4 実行委員長旭城祭開祭宣言(実行委員長 高3-1 熊倉幸寛)

5 表彰

・ポスター原画最優秀賞(高2-1 福島陽斗)→ポスター

・ポスター原画優秀賞(高3-2 野城杏奈)→リーフレット表紙

・テーマ最優秀賞(高1-2 藤原遼太)→「祭生」

・キャッチコピー最優秀賞(中3-1 大川隼)→「思い出が密です」

6 閉式の言葉(中学副実行委員長 中3-3 清水健成)

オープニングセレモニー(映像ショー、吹奏楽部演奏)

各会場の準備について(実行委員長 高3-1 熊倉幸寛)

以下は、校長挨拶の全文です。

皆さんこんにちは。

いよいよ旭城祭が始まります。今年もこうして開祭式を迎えることができました。生徒の皆さんの努力はもちろんですが、企画・運営に携わってくれた旭城祭実行委員および生徒会役員の皆さん、そして多くの先生方の努力に、心から感謝したいと思います。

今年の旭城祭のテーマは「祭生(さいせい)」です。これを考えてくれた高校1年2組の藤原遼大くんによると、「祭生」には、新型コロナの影響で様々な制約を受けている現在の世の中を、祭からあふれ出る生命力や生きる希望などによって「再生する」、「新しく生まれ変わらせよう」という思いが込められているそうです。実に素晴らしいテーマだと思います。

また、キャッチコピー「思い出が密です」を考えてくれた中学3年3組の 大川隼くん は、旭城祭によって、かけがえのない思い出に満たされて欲しい、思い出だけは3密、というストレートな気持ちを表現してくれました。

そして、ポスター原画は、高校2年1組の福島陽斗くんが作成してくれました。このポスターには、青い空とそこに浮かんだ白い雲、それを見上げる人物が描かれています。この人物は私たちだそうです。私たちが空や雲を見る時、顔を上げて見ますよね。今年のテーマ「祭生」を目指すとき、下を向いて、狭い視野で考えるのではなく、大きなもの、広いものを感じることが大切だということを福島君は伝えたかったそうです。青い空と白い雲がその気持ちを表しています。

また、パンフレット原画を作成してくれたのは、高校3年2組の野城杏奈さんです。「思い出が密です」というキャッチコピーに合わせて、思い出があふれ出てくるような旭城祭にしよう、という気持ちを込めました。

今、紹介した4人には、おそらく共通する思いがあるのではないかと思います。今日の開祭式を始め、クラス展示や催し物など、様々なパフォーマンスには、皆さんの生命力や生きる希望、そして何よりも「熱い思い」があふれていると思います。そうした思いは、皆さんの「よき思い出」になるばかりでなく、世の中を「祭生」させる力になると、私も信じています。

最後に、皆さんにお願いがあります。今回は保護者を含む校内公開ということですが、800名程度の保護者が来校される予定です。保護者の皆さんが安心して楽しめるよう、細心の注意を払って、おもてなしをしていただきたいと思います。

また、皆さんが、この学校に入って良かったと感じることができる旭城祭となることを期待して、校長挨拶とします。

いじめ・教育相談アンケート

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.8.21 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.8.21 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.8.21 いじめ・教育相談アンケート結果・自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめを受けた」という生徒が中3で1名いましたので、担任等が本人および関係する生徒から聞き取りを行うなどの対応をしています。また、スクールカウンセラーとの面談を希望していた高校生の1名には、面談日時を調整しています。

自由記述欄については、担任だけでなく、生徒指導部長、教頭、校長が全生徒の回答に目を通し、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

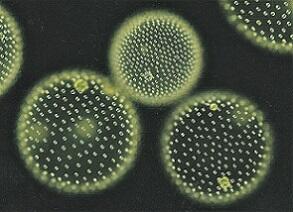

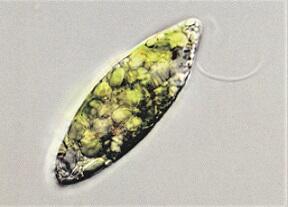

ボルボックスに名前を!

今回のテーマは、「ボルボックスに名前をつけよう!」でした。

えっ、ボルボックスっていう名前があるじゃない! と思った方も多いと思います。

それも松葉君の想定内で、まずは、そもそも生物の名前には、和名と学名があります、という話から始まりました。

和名は「日本で呼ぶために作られた日本語の名前」、学名は「ラテン語で書かれた世界共通の名前」です。例えば、おなじみの「ゾウリムシ」は、和名で、ぞうり(スリッパ)のような形からきていますが、学名は、簡単に言うと「Paramecium パラメシウム」(属名)といいます。

また、「ミドリムシ」も和名で、同様に「Euglena ユーグレナ」が学名(属名)になります。

他にも、和名「ミカヅキモ」→学名「Closterium クロステリウム」(属名)

前回、「微生物のお化け屋敷」で登場した「ロクロクビムシ」(和名)の学名は「Lacrymaria ラクリマリア」(属名)です。

それでは、今回のテーマである「ボルボックス」については、どうなっているのでしょうか。実は、ボルボックスは、学名が「Volvox ボルボックス」(属名)で、和名は「オオヒゲマワリ」です。松葉君の主張(提案)は、ボルボックスはかなりメジャーな微生物にもかかわらず、和名である「オオヒゲマワリ」はいまいちピンと来ない、「オオヒゲマワリ」といって「ボルボックス」の姿をイメージできる人はあまりいない。それなら、みんなで、よりピッタリな名前をつけてしまおう!ということです。ボルボックス愛に溢れる松葉君の考えはよくわかりました。1年2組のみんなも、いろいろなアイディアを出してくれました。これで盛り上がってしまうところが、附属中は凄いなと思います。

ちなみに、出たアイディアとしては、

クレーターモ、コドモ、コロコロモ、スーモ、タマモ、ナナホシモ、などがありましたが、松葉君としては、まだ、これだ!というものには出会っていなかったようです。他に思いついたら、松葉君に伝える、ということで時間切れとなりました。

「こりゃすごい!」という名前がでてくることを期待しています。後で教えてください。

お疲れさまでした。参加者全員の拍手で終了しました。

注:ここで紹介した微生物の写真は、すべて、技術評論社「ずかん プランクトン」から引用しました。

身近な風景 ~セミの抜け殻調査②

セミの鳴き声を聞いていると、確かにミンミンゼミは一定数いることは間違いないのですが、ミンミンゼミの抜け殻がアブラゼミに比べて圧倒的に少ないことが謎でした。

その要因として、「ミンミンゼミは、木の高いところで羽化するので、抜け殻が見つかりにくい」という中1の松葉君の仮説が正しいかどうか、確かめてみようと思い立ちました。

その仮説を検証するため、高いところで羽化しているセミの抜け殻を発見・捕獲できるよう、「双眼鏡」と「高枝切りハサミ」を用意しました。

双眼鏡で高さ3~4m程度の高さまで、抜け殻を探してみると、確かにたくさん見つかりました。そこで、高枝切りハサミの出番です。

この日は、高い場所にあったセミの抜け殻38個を採取しました。

ところで、木の根元を見ると、直径2センチくらいの穴ぼこがたくさんあります。これは、おそらく、セミの幼虫が地面から這い出てきた跡ですね。この穴の多さからもセミが大量に羽化していることがわかりますね。

さて、今回、採取した38個のセミの抜け殻から、セミの種類を調べてみました。

はたして、ミンミンゼミは多く見つかるんでしょうか?

これで、ミンミンゼミの比率が高ければ、松葉君の仮説が正しい可能性がでてきます。

結果は、

38個体中、ミンミンゼミ0、アブラゼミ38でした。

残念ながら、仮説は証明できませんでした。ますます、アブラゼミの比率が高まってしまう結果となり、ミンミンゼミの抜け殻が非常に少ないという謎を解明することはできませんでした。

さて、これであきらめることなく、さらなる仮説を考えてみましょう。

ボート部の練習見学

ボート部は午前中、渡良瀬川の練習場で部活動を行っていましたので、見学に行きました。

ボート部は、夏休み中の8月9日に行われたインターハイ県予選の代替大会となる栃木県ボート協会主催の「県大会少年の部」が行われ、女子ダブルスカル(藤倉さん、木村さん)、男子シングルスカル(内田君)、女子舵付きクォドルプル(岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さん)が、それぞれ優勝し、9月17日からの全国大会へ出場する予定です。

女子ダブルスカル(藤倉さん、木村さん:3年生)

男子シングルスカル(内田君:2年生)

女子舵付きクォドルプル(岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さん:2年生)

*全国大会にかける意気込み等を聞いてみました。

<女子ダブルスカル>

藤倉さん「全国大会では、決勝進出が目標です。決勝に出るためには、予選で2位以内、準決勝でも2位以内での通過が必要で、埼玉や東京の強豪校に勝ちたいです。7月からの練習で、体力や調子も上がってきています。今、3年生でまだ部活動をやっているのは私たち2人だけになってしまいましたが、みんなの分まで頑張りたいです。」

木村さん「目標は、同じく決勝に出ることです。これは1年生の時から言ってました。コロナで臨時休校中も、毎日、戸田先生が練習メニューを送ってくれていたので、筋トレやランニングを欠かさなかったため、体力が落ちませんでした。7月からの本格的な練習で、記録も伸びてきています。やり切った、と納得できる大会にしたいです。」

<男子シングルスカル>

内田君「全国大会に出る、ということを考えると緊張しています。ハイレベルの人達が集まるので、どこまでやれるか挑戦したいです。県の大会の時より、漕ぎが安定してきたと思います。力が艇に伝わっているのがわかるので、大会に出るのが楽しみです。

<女子舵付きクォドルプル>

岡部さん「初めての全国大会なので、持てる力を出し切って、できることをやるしかない、と思っています。」

松浦さん「自粛で練習できなかった期間がありましたが、そのことで逆にボートで強くなりたいと思うようになりました。もう大会はないと思っていましたが、全国大会に行けることになったので、練習頑張りたいです。」

船渡川さん「みんなでキツイ冬練をやってきたので、去年よりいい雰囲気になっています。さらにいいタイムが出せるよう頑張りたいです。」

生熊さん「自粛期間は、みんなで練習できなかったので、技術や体力が落ちてきてしまいましたが、練習再開後は、目に見えて力が付いてきました。全国大会ではいい結果を残したいです。」

川田さん「コロナの影響で大会に出られないという部活が多かった中、今回、ボート部の全国大会に出られることになったことは、とてもありがたいことと思っています。保護者や先生方、大会関係者など、多くの方々への感謝の気持ちを忘れず、練習してきたことを出し切って、悔いのないようにしたいです。」

*生徒から一人一人話を聞いていると、この与えられたチャンスを生かせるよう精一杯頑張っていることが伝わってきました。心から応援したい気持ちになりました。

頑張ってください! 応援しています!!

身近な風景 ~セミの抜け殻調査

今年はやけにミンミンゼミの鳴き声が聞こえるのに、採取したセミの抜け殻は、ほとんどがアブラゼミで、ミンミンゼミのものは全くありませんでした。これが「ミンミンゼミの謎」でした。

この謎を解くため、「たまたま採取した抜け殻に、ミンミンゼミが含まれてなかっただけで、探せばミンミンゼミもでてくるのではないか」という仮説を立てました。

そこで、8月17日(始業式)と8月20日に、校庭の前庭から、セミの抜け殻をできるだけたくさん集めました。(掃除中に探索に協力してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。)

すると、2日間合わせて20分程度で、141個の抜け殻を採取しました。

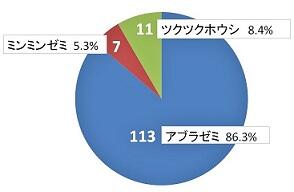

これをセミの種類ごとに分けると、以下のようになります。

(1)種の構成

①アブラゼミ 113(オス52、メス61)

②ミンミンゼミ 7(オス3、メス4)

③ツクツクホウシ 11(オス7、メス4)

④触覚が取れていて種の判別不能(10)

*これらのことから、佐野高校の校庭でみられるセミの種構成は、やはり、アブラゼミが圧倒的に多いことがわかりました。これは、他の文献を調べてみても同様で、少なくとも関東近県で鳴いているセミは、アブラゼミが主力で、ミンミンゼミの数は非常に少ないようです。

アブラゼミの鳴き声は「ジーッ」と油を揚げているような音がすることから、アブラゼミという名前がついていますが、たくさん鳴いていても、「ジーッ」だけだと何匹ないているのかわからないのに対して、ミンミンゼミは、「ミーンミンミン…」と何匹が鳴いているかわかりやすいので、たとえ数が少なくても、たくさんいるように聞こえてしまうのかもしれません。

(これもあくまで仮説です。8月21日に微生物研究家の松葉君(中学1年2組)に相談したら、「ミンミンゼミの幼虫が、木の高いところで羽化したため、抜け殻が見つかりにくかった、という可能性がありますね。」という指摘がありました。確かにその可能性は否定できませんが、肉眼で確認できる高さ(2m程度)で捕獲できた抜け殻に限定して考えることにしました。)

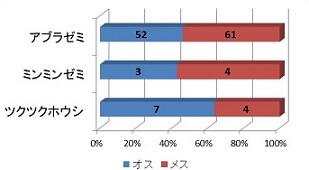

(2)性比

次に、3種のセミのオスメスの性比に着目してみましょう。

セミのオスメスは、お尻にある突起の形で、簡単に判別できます。

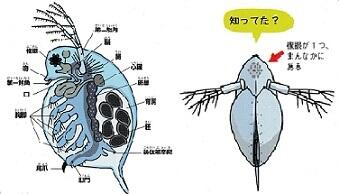

オス(おしりの突起が一つだけ)

メス(おしりの突起が2つある)

採取数では、アブラゼミとミンミンゼミはメスが多く、ツクツクホウシはオスが多い結果です。それはそれでいいのですが、例えば、「アブラゼミは、佐野高校ではメスの方が多くいる」あるいは、「ツクツクホウシは、佐野高校ではオスの方が多くいる」と言い切ってしまっていいのでしょうか。

可能性としては、①本当はオスメス同じくらいいて、たまたまメス(オス)の抜け殻を多く採取した(雌雄同数)、②実際に、メス(オス)の方がオス(メス)よりも多くいる。→性比がメス(オス)に偏っている、の2つが考えられます。

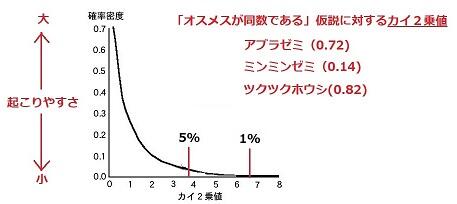

実は、これを証明するのは割と簡単なんです。高校の数学で統計解析について勉強しますが、それを応用すれば、求めることが出来ます。私は、数学が専門ではありませんが、統計というのは、文系理系を問わず、研究する際に必要になってきます。ここでは「性比に有意性があるか」を調べることにします。

例えば、佐野高校の校庭に「アブラゼミはオスメス同数いる」と仮説を立て、そのアブラゼミの集団から、10匹を捕まえた時のオスメスの性比の可能性は、以下の表のようになります。

オスメスの捕獲のしやすさは同じとして、捕まえた10匹中、オスが10匹や9匹というのはめったに起こらない、というのはなんとなくわかりますよね。逆に、メスが9匹や10匹というのもめったに起こりません。といっても、その可能性はゼロではありません。

そこで、100回やって5回以上起こる確率があるか、5回は無理でも1回でも起こる確率があるかで、線引きをして、「オスとメスが同数いる」という仮説が正しいか、間違っているかを判断します。

それには、「カイ2乗値」というのを計算して、その数値で、仮説がどの程度当てはまるかを判断します。計算の仕方は難しくありません。エクセルでもできます。(とりあえず、そういうものがありますということで構いません。)

実際に、アブラゼミ、ミンミンゼミ、ツクツクホウシの「カイ2乗値」を計算すると、アブラゼミは0.72、ミンミンゼミは0.14、ツクツクホウシは0.82となり、上のグラフの横軸の値でみてみると、5%の値(3.84)以下ですので、「オスメス同数」という仮説が、ある程度「起こりやすい」ことがわかります。

このことから、佐野高校にいる3種は、それぞれ「オスメス同数である」という仮説を否定できないことになります。そのため、「アブラゼミの抜け殻の数はメスの方が多かったが、有意にメスが多いとは言えない」→「(危険率5%レベルで)ほぼ同数である」ということが言えることになります。

*ちょっとメンドクサイ話でしたが、なぜ、こんなことを話したかを補足します。

皆さんは、課題研究で、様々な実験や観察、調査(アンケートなど)を行いますが、その時の結果で、たまたま、こちらの数が多かったから、こういう傾向がある、と判断してしまうことがよくあります。でも、その数値は、誤差を含んでいたり、たまたまそうだったのかもしれません。あるいは、本当にそういう結果だったという可能性もあります。

*そんな時、統計解析(例えば、「有意差の検定」)を使えば、仮説が間違ってないかどうかを数学的に証明することもできます。これは、論文を書く際には、強力な武器になります。なにしろ、数学的に証明されているんですから、説得力が違います。

*こういうこともできる、ということを頭の片隅に置いておいてくださいね。数学って役に立っているんです。

(数学の先生、説明に間違いがあったら教えてください。訂正します。)

納涼・微生物のお化け屋敷

微生物大好きな松葉君が、昼休みに「ボルボックス」(注:微生物の一種)の話をしていたら、担任の富永先生から、「そんなに微生物が好きなら、授業をやってみたら面白いんじゃない」と言われたことが「微生物のミニ授業」を始めたきっかけだそうです。

そこで、8月19日の昼休み(12時40分から10分間程度)に「微生物の矛盾」というテーマで、1回目のミニ授業を行いました。

→微生物の名前と姿かたちには矛盾しているものがあります。

例えば、「赤いミドリムシ」、「三日月でない棒状のミカヅキモ」の話です。

これはかなり受けたそうです。

そして、今日(8月21日)が2回目のミニ授業でした。毎日暑いので、微生物のお化け屋敷で、みんなに涼しくなって欲しい、ということで「納涼・微生物のお化け屋敷」という企画を考えました。微生物をお化けに例えました。

→①ミジンコ:「一つ目小僧」実はミジンコの目は一つだったんです。だから、一つ目小僧!

②クチサケミズケムシ:「口裂け女」ゾウリムシのような体の真ん中に口がぱっくりと開き、えさを飲み込みます。口が開いてえさを取り込む、というのはやはり怖いですね。

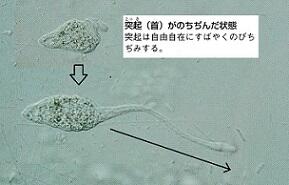

③ラクリマリア(=ロクロクビムシ):「ろくろ首」突起がろくろ首のようの長ーく伸びます。これは、お化け屋敷の人気者です。

④バンピレラ:「バンパイア(吸血鬼)」他の微生物の体液を吸血鬼のように吸い取ります。

(赤い部分が、バンピレラです。緑色の藻類から体液を吸い取ります。)

*なるほど、確かに微生物がお化け屋敷の役者に見えてきますね。体感温度が2度くらい下がりました。まさに「納涼・微生物お化け屋敷」です。これを思いついた松葉君はやはり凄いですね。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=joqs7omf8-1210#_1210

*第3回のミニ授業の企画も決まっているそうです。いつやるか決まったら、教えてください。

高1・総合的な探究の時間の授業見学

本時は、生徒のテーマによって領域別に分かれ、5~6名のグループの中で、各自のテーマ、リサーチクエスチョン、仮説、研究方法などについて発表し、仲間からアドバイスを受けました。私が参加したのは、領域2(自然・生命)と領域3(食料・エネルギー・水)に関するテーマを設定している生徒たちで、1年4組に集合しました。担当は根岸先生です。

皆さんが考えているテーマやリサーチクエスチョンなどを何人かから聞いて、いいなと思ったことは、皆さんのテーマが自分の興味や実際に体験したこと、将来やってみたい職業などに根差していたことです。「好き」や「興味がある」というのは、最強の武器です。そこから始まる研究は、資料を集めるなどの最初の段階まではスムーズにいくのではないかと思います。

私が話を聞いたグループでは、それぞれ「イノシシなど野生動物の被害を減らす」、「食物アレルギーを減らす」、「猛禽類の減少を止める」、「フードロスを減らす」などのテーマを考えており、個性やバラエティがあって面白かったです。

以下は、私からのアドバイスです。

これらを単なる「調べ学習」から「研究」にするためには、その先には大きな山が待っています。それは、「研究の意義」です。「あなたの研究にはどんな意味がありますか?」、「あなたの研究の良いところは何ですか?」と問われたとき、答えられなければなりません。

それではどうすればいいのでしょうか?

皆さんは、研究の初心者ですから、ためしに走ってみて、うまくいきそうもなかったら引き返しても構わないのです。失敗してもいいから、とにかく、やってみる、調べてみる、それがないと先へ進めません。やってみて、テーマを変えても構いません。むしろ、最初に考えたテーマがそのまま論文のテーマになることの方が珍しい、とも思います。テーマを変えて、別の視点から取り組みたい、と思うようになったら、それは自分が真剣に研究に取り組んでいる証拠かもしれません。

今、皆さんにお勧めするのは、今考えているテーマに関することをまず、徹底的に調べてみることです。最初はネットでも構いませんが、関連する本を一冊は読んでみましょう。

半年くらい後、それまでの成果を論文にまとめることが出来た時、あの時はあんなことを考えていたんだなと思い返すことができたなら、それは、間違いなくあなたの「成長」と言えると思います。 頑張ってください。

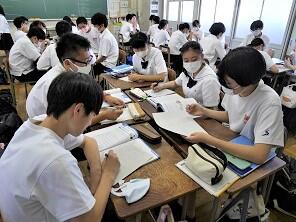

中1・音楽の授業見学

音楽の授業では、合唱コンクールの練習をしていました。1年3組は「COSMOS」を歌います。

音楽室は、1学期中にエアコンが入りましたので、さすがに涼しいですね。

合唱曲「COSMOS」をCDで聞いた後、3つのパートに分かれて、パート練習を行いました。

「ソプラノ」パートです。

「アルト」パートです。

「男声」パートです。

そして、指揮の大洲さんは、曲のCDにあわせて、小林先生から直接、指揮の仕方を教えていただいてました。

今はまだ、パート練習の段階ですが、どんな風に仕上がっていくのか楽しみです。

授業の最後には、全員が、振り返りシート「素敵な合唱にするための自分シート」で、「つまづき・工夫した点」「改善できた点」をまとめています。これを見ると、自分たちがどのようにうまく歌えるようになったのか(=成長したのか)がよくわかりますね。

高1・美術Ⅰの授業見学

授業は「自画像」の製作でした。1学期中に、鏡で自分の顔を見ながら、鉛筆で自画像の下書きをしていましたので、今日から、約5時間かけて、絵の具で色をつけていきます。

絵の具は、「水彩絵の具」ではなく、「アクリル絵の具」を使います。「水彩絵の具」だと、重ね塗りをすると、下の色がにじんできてしまいますが、「アクリル絵の具」だと、にじまないので、重ね塗りが可能です。また、発色も鮮やかできれいです。

生徒たちは、顔の輪郭から書いていますが、梅澤先生からアドバイスがありました。

「アクリル絵の具は重ね塗りしてもにじまないから、まず顔全体を塗り、その上で鼻とか出っ張っているところを濃く塗っていくといいよ。」なるほど、そういうことかと、生徒の色の塗り方が、ガラッと変わりました。

この後、自画像がどんな風にできあがってくるのか、とても楽しみです。

美術室前の廊下には、こんな作品も展示されていました。こういうのも授業で作るそうです。

高3・フードデザインの授業見学

森戸先生が、業者から食材の入った発砲スチロールの箱を受け取り、調理室へ向かう姿を発見すると、ついつい「今日は何を作るんですか?」と聞いてしまいます。

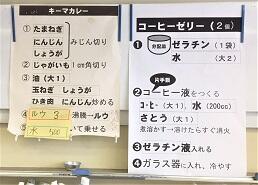

今日は、「コーヒーゼリーとキーマカレーですよ」ということを聞くと、仕事の合間を縫ってでも、ちょっと見学させてもらおうかな、と思ってしまいます。

フードデザインは、自分で料理を作る際に、何人分だったら、どのくらいの材料が必要かを考えながら、調理をします。そして、授業で覚えたレシピは、家でも家族の人数に応じて材料を揃え、実際につくってみます。そこには、おいしいものを作って食べる、または誰かに喜んでもらえる、といった生きることの楽しさにつながる「学び」が凝縮されています。

さて、まずは、コーヒーゼリーとキーマカレーのレシピです。2人1組で作ります。

コーヒーゼリーは、インスタントコーヒーとゼラチンを使って作ります。

コーヒーゼリーは、器にコーヒーゼリー液を流し込んだ後、バットに氷と水を張って冷やすと、すぐに固まるそうです。(冷蔵庫で冷やすより早いですね。)

次は、キーマカレーですが、森戸先生の話によると、「キーマ」とは、ヒンディー語で、「ひき肉」を意味しており、ひき肉でつくるカレー料理を「キーマカレー」と呼んでいるそうです。まずは、森戸先生から、調理の流れについて、説明を受けます。

生徒たちは、食材(玉ねぎ、ニンジン、しょうが)をみじん切りにし、ジャガイモは1センチ大の角切りにしています。

次に、フライパンでよく炒めます。

水を入れて沸騰したら、カレールウを4分の3カケラ入れ、10分間煮込みます。

(2人分のルウの分量は4分の3というところがポイントのようです。これが、作る量が変わった時の分量の目安になります。カレールウは、ジャワカレーの中辛でした。)

後は煮込めば出来上がりです。おいしそうなカレーの匂いがあたり一面に漂っています。

最後は、試食です。味は食べる前から保証付きでしたね。

生徒たちに、今日の感想を聞いてみました。

「とてもおいしいです。」

「調理室はエアコンがないので、炒めながら混ぜる時が暑かったです。」

「やはり、10分間煮込むところが大変でした。」

「以外に簡単に出来たのでびっくりです。」

「辛いのは苦手でしたが、辛さはちょうどよかったです。」

「家でも作ってみます。」

*この瞬間の生徒の笑顔が見たくて、最後まで見学しています。

*また、調理実習はどうしても火を使うので、特に夏場は暑さとの戦いです。

森戸先生は、暑さ対策として、クーラーがついている被服室を冷やして置き、調理で暑くなると2人が交代で、被服室でクールダウンできるようにしたり、麦茶を用意したりするなど、常に生徒の健康に配慮しながら実習を行っていました。

*調理室にもエアコンが入る予定ですが、残念ながら、今年の夏には間に合わなかったようです。まだまだ暑い日は続きますが、熱中症には気を付けてくださいね。

2学期がスタートしました!

本日から、2学期がスタートしました。

例年ですと、午前中はまず全員で校庭の除草作業を行い、その後、大掃除を行ってから始業式という流れでした。しかし、本日は朝から猛暑のため、校庭の除草作業は中止しました。そのため、大掃除の後、放送で始業式を行いました。

また、通常は夏休み中の部活動関係の表彰などがあるのですが、今年はそれもなく、放送は、校長式辞だけで10分ほどで終了しました。

以下に、始業式の式辞の全文を掲載します。

令和2年度2学期始業式 式辞 R2.8.17

皆さんおはようございます。大掃除お疲れ様でした。

約2週間の短い夏休みでしたが、皆さんにとって、どんな夏休みでしたか。今年は、新型コロナの影響だけでなく、連日35度を超える「命にかかわる危険な暑さ」で、外出するのがためらわれる毎日でした。「こんなに暑いんじゃ、もっと夏休みを長くして欲しいです。」大掃除に来てくれた生徒からはそんな声も聞こえてきました。そうした気持ちもわかりますが、今日から2学期はスタートします。夏休み中の大きな事故等の報告もなく、今日、皆さんの元気な姿をみることができて、ホッとするとともに、私も、よし、頑張ろう!という気持ちになりました。

さて、例年、始業式では、中高の運動部、文化部の皆さんが、全国大会や関東大会等、現地で活躍した様子などを紹介していますが、今年はそれができません。その代わりに、夏休み中の皆さんの「学び」について、いくつか紹介します。ここでは、「学び」という言葉を使いますが、同じような意味の「勉強」とはどう違うのでしょうか。「勉強」には、なんとなく、上から押しつけて無理やりやらされるイメージがありますが、「学び」には、もっと自発的な、やりたいからやる、というスタンスがあるように思います。

本校のHPの校長室便りでも、「夏休みでも学びを止めるな!」というタイトルで、「夏休みだからこそ、深められる学び」を紹介してきました。

例えば、中学校では、8月6日に、日本語ディベートの大会(通称、石塚杯)が、本校の選択3、4教室で行われました。「附属中学校では昼食を学校給食に切り替えるべきである 是か非か」というお題で、それぞれの立場で根拠を集め、立論し、初めての試合を行っていました。私も見学しましたが、学ぶことにこんなに夢中になれるのは素晴らしいと思いました。

一方、高校では、科学部が、8月6日、7日の2日間、宇都宮大学から運び込んだPCR装置などを使って、トウキョウサンショウウオのDNAの抽出や増幅を行っていました。宇都宮大学の飯郷先生の指導の下、単なる技術的な作業だけでなく、研究するとはどういうことなのかを、しっかりと学んでいました。新しい知識を実際に体験することで、より理解するとともに、好奇心に火が付いた生徒もいたようです。なお、科学部は、7月31日から高知県で開催されている全国高等学校総合文化祭にWEBで参加しており、研究発表の動画を大会のHPから見ることが出来ます。

また、SGHクラブのディベート班は、8月8日、9日の2日間、「全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」にリモートで参加しました。本校からは、3チーム参加し、それぞれ、全国の強豪チームと7試合戦いました。大会に参加したメンバーの一人はこんな感想を述べています。「最初はとても不安でした。でも、大会が終わった今は、自分の成長を感じられたし、『楽しかった』という感想しかありません。それも、支えてくれた部員のおかげです。」これこそ、主体的な「学び」そのものではないかと思います。

ボート部は、8月9日に行われた「栃木県ボート大会少年の部」で優勝した、男子シングルスカルの内田君、女子舵つきクォドルプルの岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さん、そして、女子ダブルスカルの藤倉さん、木村さんは、9月17日からの全国高等学校ボート特別大会への出場が決まりました。おめでとうございます。

これ以外にも、8月2日の「野球部の交流試合3回戦」、8月3日から6日までの「ラグビー部の菅平合宿」なども見学させてもらいました。中高の部活動では、新チームによる練習試合なども行われていました。また、課題研究のためのフィールドワークを実施した生徒も多かったのではないかと思います。8月5日には、SGHクラブ海外班が、独立行政法人国際協力機構、通称JICAを訪問し、海外青年協力隊の参加者などから、お話を伺っています。中学3年生の「シンカゼミ」でも多くのフィールドワークが行われました。

こうした活動も全て主体的な「学び」です。

ところで、皆さんは「セレンディピティ」という言葉を聞いたことがありますか。私は、池上彰さんの『なんのために学ぶのか』という本の中で、この言葉を初めて知りました。「学び」とも関係がありますので、以下、池上さんの著書から、この「セレンディピティ」について紹介します。

研究者が、一生懸命に研究していると、突如として新たな発見につながるようなチャンスに巡り合うことがあるそうです。これを科学者の間では「セレンディピティ」という言葉で表しているそうです。例えば、ニュートンが、リンゴが木から落ちるのを見て、「なぜ落ちるんだろう?」と研究し、万有引力の発見につながった、という逸話があります。この場合、リンゴが落ちるところに出くわしたのが、「セレンディピティ」なのです。たまたま出会ったことから研究が大きく進んでいくことから、「思わぬ発展につながる偶然」を「セレンディピティ」と呼んでいます。

実は、この「セレンディピティ」は、多くの人に当てはまると思います。勉強嫌いだったのに、ちょっとしたきっかけで勉強が好きになったということがありますよね。そのちょっとしたきっかけとは、例えば、教え方が自分にぴったりあった先生に出会ったとか、いやいや始めた受験勉強だったのに、いつの間にか、その科目の魅力にとりつかれたとか、あるいは、課題研究をやっていくうちに、自分が将来やってみたいことを見つけたとか、往々にして、それは「本人が予想していなかった偶然」であることが多いのです。

「学び」の楽しさを知るきっかけは人それぞれですが、そのきっかけに出会うチャンス、つまりは「セレンディピティ」は、おそらく何かに必死になって、もがいたり、頑張っている時に、訪れるものではないかと思います。もしかしたら、夏休み中の学びの中で、「セレンディピティ」が起こった人もいるかもしれません。それがわかるのは、もちろん「あなた」だけです。

今日から、2学期がスタートしますが、2学期は皆さんにとって、様々な「学び」の場面があります。8月30日に開催される「旭城祭」もその一つです。夏休み中も生徒会や旭城祭実行委員の皆さんは、準備を進めてきました。2学期からは、各クラスや団体の準備がいよいよ本格化します。

今回は、保護者を含む校内公開のみとなりますが、保護者だけでも千人を超える来校者が想定されます。当然、新型コロナ感染症への不安もありますが、来校者に、ここまでやってくれているなら安心だ、と思っていただけるよう、知恵を絞り、準備を尽くしてほしいと思います。「感染症予防と学びの保障の両立」が今回の大きなテーマだと思っています。

また、2学期は中学生の合唱コンクールや修学旅行、マラソンウォーキング大会など、大きな行事もあります。そして、高校3年生はいよいよ入試が始まります。学校推薦型選抜、総合型選抜に始まり、大学入学共通テスト等、今年度からの新たな入試制度に挑戦します。自分がこれまでにやってきたことを信じて、頑張ってほしいと思います。でもつらくなったら遠慮せずに先生方を頼ってください。また、家族への感謝を忘れずに、日々の生活を送って欲しいと思います。

この2学期、「セレンディピティ」が突然、あなたに訪れることを期待しています。

最後に、1学期の終業式でも言いましたが、全てのことに優先されるのはここにいる皆さんの健康であり、皆さんの命です。体を大切に、命を大切に2学期を過ごしてください。

中学生、高校生の皆さんが、実り多い日々を送り、さらに一歩、成長する2学期となることを祈って、校長式辞とします。

ボート高校総体県予選代替大会

結果は以下の通りです。

*男子シングルスカル 優勝:内田絃心(2年)

*女子舵手つきクォドルプル 優勝:岡部華林、松浦はるか、船渡川優衣、生熊里彩、川田有紗(全員2年)

*女子ダブルスカル 優勝:藤倉伶衣(3年)、木村陽与里(3年)

おめでとうございます!

優勝した選手たちは、9月17日から開催される全国大会に出場できることとなりました。

(8月10日付け 下野新聞12面より、著作物利用許諾済み)

夏休みでも学びを止めるな!⑧

今日(8月16日)は、栃木県立博物館で、学芸員とっておき講座「奥日光の沢と両生類」(講師:林光武さん)に参加してきました。

林さんとは、栃木両生爬虫類の会の仲間で、30年来の付き合いになります。

「奥日光は数多くの滝で有名ですが、沢にすむ生きものについての情報はあまり多くありません。県立博物館の調査でわかった奥日光の沢の特徴と、そこに暮らす両生類の生活について紹介します。」という内容でした。

奥日光には、サンショウウオの仲間で、ハコネサンショウウオやクロサンショウウオ、トウホクサンショウウオが生息していますが、渓流などの流水に生息しているのは、ハコネサンショウウオだけです。奥日光の両生類を調査した林さんたちは、ハコネサンショウウオの幼生の奇妙な行動を目撃したそうです。数十匹の幼生が、渓流の岩場などを上流を目指してひたすら移動しているのです。いったい何のために? 調べてみると、渓流の水は目に見えて干上がりつつあり、もしかすると、水が干上がってしまうと死んでしまうので、それを避けるために、水のある上流を目指して移動していたのではないか、という仮説を立てたそうです。確かに、逃げ遅れたサンショウウオの幼生はすでに干からびていたものもありました。それでは、なぜ、サンショウウオの幼生は、水が干上がりつつあるのを知り、上流に移動する行動をとったのか? そのきっかけは、水温の変化? それとも水位? あるいは流速? 謎が謎を呼びます。

実際の講話では、写真や水温のグラフ、上流に移動した幼生と下流にいる幼生、そして逃げ遅れて干からびている幼生の体長のグラフ、などを使って、なぞ解きをしていきました。結局、謎は謎のままでしたが、新しい発見に出会ったワクワク感、それを解明しようとするときの楽しさ、などが伝わってきました。(当日のスライドは、写真には撮りましたが、著作権などがあるのでお見せできないのが残念です。)

ハコネサンショウウオの幼生の標本です。

ハコネサンショウウオの成体の標本です。

林さんのハコネサンショウウオの幼生の奇妙な行動の話を聞き、私が見た「ミシシッピアカミミガメ」の奇妙な行動を思い出しました。台風で水量が増加した三杉川を見に行った時のことです(良い子は絶対にマネしないでくださいね!)。増水したことで下流に流されたであろうミシシッピアカミミガメが、隊列を為して、上流へとひたすら泳いでいる現場を目撃しました。おそらく、もといた場所まで、泳いでもどろうとしていたのではないでしょうか。

(幸いにも、記録に残しておいてよかったです。佐高ミュージアムNo.48です。)

佐高ミュージアムNo48 「ミシシッピアカミミガメ」その2.pdf

講話の最後に、林さんはこんな話をしてくれました。

「子供の頃、勉強するってことは、例えば、真白な紙に、端っこから黒く塗りつぶし、全部真っ黒になったら、疑問もなくなり、全部分かった、という状態になるものと思ってました。ところが、大人になり、この年になってくると、逆に、知りたいことがどんどん増えてくる。そこで、こんな風なんじゃないかと考えるようになりました。例えば、小さい頃は、知っていることをビー玉に例えると、知らないこと(知りたいこと)はビー玉の表面積に相当する部分だとします。だんだんと勉強して知識が増えてくると、知っていることは、ゴルフボールくらいになる、さらに勉強すると、知っていることはテニスボール、バレーボール、そしてバスケットボールのようにどんどん大きくなる。それに伴って、知らないこと(知りたいこと)は、それぞれのボールの表面積のように、どんどん増えていく。だから、ますます知りたくなるんです。」(大体、こういったお話でした)

私は、前にも林さんから聞いたことがあったかもしれないなと思いつつ、林さんの考えをイメージ化してみました。名付けて「林モデル」です。

*勉強すればするほど、知らないこと、わからないことが増えてくる。「学ぶ」ということの一面をよく表しているなと思いました。そして、生徒だけでなく、教員、そして大人も、学び続けなければ、いけないなと思いました。

*生徒に「勉強しなさい」というだけで勉強したら、こんな簡単なことはありません。もともと、勉強は「強いて勉める」ですから、いやいややらされて楽しいはずもありません。それよりも、大人が様々な生き方に挑戦したり、試行錯誤する姿を見せることだけでも、りっぱな教材です。学び続ける大人が、学ぶって楽しいよと「背中で語る」ことが必要なのではないかと思います。(以上、独り言でした)

これで、「夏休みでも学びを止めるな!」シリーズを終わりにします。

(ここまで、読んでくださり、ありがとうございました。)

佐高ミュージアム㉝

1995年に発行した「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.11 「ホウネンエビとカブトエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.12 「夏の夜に咲く花~ネムノキ~」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.13 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.14 「いなごの佃煮」.pdf

とりあえず、「佐高ミュージアム」の過去の記録の公開はここまでとします。

お忙しい中、読んでくださった皆様、ありがとうございました。

今後は、随時紹介している「身近な風景」シリーズを新たな「佐高ミュージアム」として再編集して公開できれば、と考えています。

夏休みでも学びを止めるな!⑦

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

今日(8月9日)は、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」の2日目が開催されました。

今日は、予選ラウンド2,3と準決勝、決勝です。

<佐野Aチーム>

<佐野Bチーム>

<佐野Cチーム>

予選ラウンド3の論題は「ペット税を導入すべきである。」

ドイツでは、すでにペット税が導入されており、犬1頭あたり年間1万6000円程度収めているそうです。そういったレクチャーを10分ほど受けた後、論題が発表になりました。

画面には、このように、左上がジャッジ、右上が佐高Bチーム、下が対戦相手、というように映っています。

思わず立ち上がってスピーチすることもあります。(佐野B)

相手がスピーチしている途中で、POI(ポイ)と言って、相手の矛盾点や弱点を攻撃することもありますが、相手が受け付けないと発言できません。POIはうまくいけば効果的に加点することもできますが、逆に、頓珍漢な発言だったりすると、墓穴を掘ることもあり、諸刃の剣です。(佐野A)

1年生の佐野Cは素晴らしいチームワークを見せ、練習ラウンドと予選ラウンドを7戦6勝の好成績を残しました。

*3チームとも、よく頑張って善戦しました。しかしながら、準決勝進出のベスト4には残れませんでした。

*最後に各チームから1人ずつ、今日のコメントをもらいました。

小林杏珠(B)「今回は、強豪校ばかりが揃う部門への出場に加えて、初めてのオンライン大会で、最初はとても不安だった。でも、大会が終わった今は、自分の成長を感じられたし、『楽しかった』という感想しかない。それも、支えてくれた部員のおかげ。」

片柳賀那(C)「今回自分たちのチームは7戦中6勝したり、機材トラブルがあったときも相手の論を予想しながら試合ができた。応援に来てくれた部員がリラックスさせてくれたおかげ。先輩とのアドバイスのおかげで今回褒められた箇所もあったので、感謝したい。」

*多くのことを学んだ熱い2日間でした。皆さん、お疲れさまでした!

夏休みでも学びを止めるな!⑥

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

今日(8月8日)は、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」の1日目が開催されました。PDAとは、本大会を主催している「パーラメンタリーディベート人材育成協会(PDA)」のことです。

今回の大会は、お題が前もって公表されている「準備型」とは異なり、お題が発表されてから、短い準備時間でディベートを開始する「即興型」です。準備時間がほとんどない分、難易度は高いと言われています。これまでは、大阪などに全国から高校生が集まり、合宿形式で2日間かけて行いますが、今回はコロナの影響で、オンライン開催となりました。

授業外のクラブ活動などで即興型英語ディベートを行っている生徒(課外活動の部)では、初心者と一般の2つのコースに分かれています。

課外活動の部(初心者)には29チームがエントリーしています。佐高からは1年生1チーム(佐高C)が参加しています。

課外活動の部(一般)には同じく29チームがエントリーしています。佐高からは2年生2チーム(佐高A、佐高B、ABは均等です)が参加しています。

1日目の今日は、練習ラウンドを3回やってから、予選ラウンドの1回目を行います。明日は予選ラウンドを2回行い、3回分の成績で、決勝進出チームが決定します。

まずは、腕試しで「練習ラウンド」を行いました。

ラウンド1の論題は以下の通りです。

何やら難しそうですね。論題が発表されると、各チームは動き出します。

<Aチーム:図書室>(新井優平君、岡部豪太君、兵藤かほるさん)

<Bチーム:英語演習室>(江部青飛君、小林杏珠さん、山﨑理紗子さん)

<Cチーム:選択2教室>(石塚凜花さん、大川優貴君、片柳賀那さん、横塚功樹君)

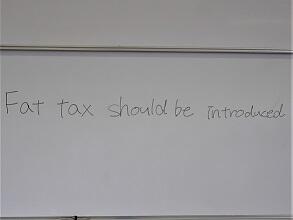

ラウンド2の論題は以下の通りです。

「脂肪税を導入すべきだ」脂肪分の高い食品を摂取しすぎると、健康被害をもたらすことから、脂肪分の高い食品には税金を課すべきだ、というようなお題です。

荒唐無稽な感じもしますが、肯定、否定それぞれに根拠をもって論破するのは大変そうですね。

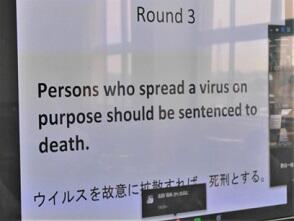

そして、ラウンド3の論題です。

これはかなりタイムリーなお題ですね。確かに、(コロナ)ウイルスを故意に拡散すれば犯罪と言えますが、死刑とするかどうかは、腕の見せ所でしょうか。

<Aチーム>

<Bチーム>

<Cチーム>

それぞれ対戦が終わると、ジャッジがそれぞれのチームの良いところや改善した方がよいところなどを丁寧に説明してくれます。解説だけ聞いていても、なるほどと思ってしまいます。

この後、予選ラウンド1回戦となりました。(→私は、ここで退出しました)

お題は、「Japan should accept more foreign refugees. 日本はもっと難民を受け入れるべきである。」でした。

結果は、佐野Aは市立浦和に惜敗、佐野Bは平塚江南に勝ち、佐野Cは一関第一に勝ちました。皆さん、相当頑張りましたね。

明日の予選2試合も頑張ってください。決勝まで行けるといいですね。

応援しています。

夏休みでも学びを止めるな!⑤

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

8月7日(金)13時から「卒業生との懇談会」が行われました。

例年は、3月中に、すでに大学合格が決まっている3年生から「合格体験談」を聞いていましたが、コロナの影響で、この時期の実施となりました。また、全員が同じ話を聞くのではなく、話を聞きたい先輩からじっくり聞き、自由に質問もできるようなスタイルで実施しました。

参加してくれたこの春の卒業生は、

安城君 (東北大・医学部・医学科)

渋江さん(名古屋大・文学部)

新井さん(東北大・教育学部) Zoomでの参加

荒井さん(大阪大学・外国語学科)Zoomでの参加

荻野君 (名古屋大・理学部) Zoomでの参加

小野田さん(群馬大・医学部・保健学科)

松澤さん(埼玉大・理学部)

宋さん (聖マリアンナ医大・医学部・医学科)

以上の8名です。

文系と理系の2会場に分かれ、聞きたい先輩の回りに車座になってじっくり話を聞きました。

<文系>

*3学年主任の松井先生からは「卒業生から、とてもいい話を聞けました。通常は3月に実施していましたが、今この時期にどんなことをすればいいのか、という視点から話を聞けたことは、逆に良かったのではないか。」ということでした。

*当初は1時間程度の予定でしたが、予定をオーバーしても気にする必要はなかったので、本当にじっくりとお話を聞くことができました。勉強のモチベーションがあがったのではないでしょうか。

*卒業生の皆さんも、久しぶりの佐高を楽しんでいたようです。

本当にありがとうございました。

夏休みでも学びを止めるな!④

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

「科学部」のDNA抽出実験の2日目の紹介です。

今日(8月7日)は、昨日セットしたPCRで増幅したDNAを電気泳動にかけて、DNAが増幅されているかどうかをチェックしました。写真撮影の際、DNAのバンドが出なかったため、大学で染め直して確認する、ということになりました。

ここまでで、午前中の実験は終了ということになりました。

この後、飯郷先生と部員たちによる質問タイムとなりました。

今回の作業をしたグループごとに、順番に質問をしました。

今回の実験の操作に関する疑問や、大学の研究室で行っている研究(内容、経費等)に関する質問などについて、飯郷先生や大学生から、わかりやすく説明していただきました。また、将来、自分がやってみたい研究などについて、アドバイスをいただいた部員もいました。

時間はあっという間に過ぎ、気がつくと1時半近くになっていました。(約2時間)

最後は、部長の戸室さんに締めてもらいました。

戸室部長「大学の機器を使わせていただき、とても貴重な経験ができました。机上で教えてもらったことを、実際に自分の手で実験することで研究内容の理解がより深まったと思います。細かい作業でしたが、先生や大学生の先輩方に手伝っていただきながら、実験を行うことが出来ました。最終的な結果はまだ出ていませんが、結果が出るのが楽しみです。」

*飯郷先生と3名の大学4年生には、2日間にわたり、宇都宮から佐野まできていただき、本当にありがとうございました。実験はこの後も続いていきますが、まずは、今年度、新たに採取したサンプルから、DNAを抽出することができたのは良かったと思います。

また、飯郷先生には、実験を行う上で大切なことや、これからの人生にとっても大切なことなどを、ご自身の体験談などを交えながら、生徒の目線に合わせてお話いただきました。この2日間で学んだことは、とてつもなく大きかったと思います。部員たちは、研究ということに一歩踏み出せたのではないでしょうか。

*部員たちは、昼食をとった後、午後の活動として、これまでに撮りためてきたトウキョウサンショウウオの幼体の写真から、体長を計測する作業などを行っていました。充実した活動(学び)ができていたようです。

夏休みでも学びを止めるな!③

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

次は、中学生の「SGHクラブ日本語ディベート」の活動です。

日本語ディベートは、中3が3名、中2が4名ですが、中1はなんと18名!

「これがやりたくて佐附中に入った」という生徒もいるそうです。

今日(8月6日)は、実際にディベートの試合を体験しました。指導に当たられている石塚先生によると、1年生は6人×3チーム、2年生は4人で1チーム、3年生3名は指導を行いました。また、高1の片柳さんと鈴木君が、ジャッジとして参加してくれました。

今回の論題は「附属中学校では昼食を学校給食に切り替えるべきである 是か非か」でした。これについて、メリットデメリットとなるエビデンスを調べてきて立論をしました。そして、それをもとに今日は初めて試合を行いました。通称「石塚杯」です。

各チーム(計4チーム)が是と非の両方をそれぞれ担当し、全部で8試合行いました。その後、指導に当たった中3の3名と高1の2名から、講評がありました。

「1年生はディベートは初めてなのに、こんなにレベルの高い内容になるとは驚いた」といった高評価だったようです。日本語ディベートがようやく附属中の伝統として根付いてきたことを感じました。

本校では、こうした活動がいろいろなところでさりげなく行われています。

これが、まさに「本校の底力」なんだと思います。

夏休みでも学びを止めるな!②

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

次は、SGHクラブディベート班の2年生の有志4名です。

新井優平君(2-1)、小林杏珠さん、兵藤かほるさん(以上、2-2)、江部青飛君(2-4)の4名です。

彼らは、 Change Maker Awards(CMA)に挑戦しています。

CMAとは、中高生のための英語プレゼンテーションコンテストです。予選を経て2月に本選(プレゼン大会)があります。

以下は、HPに掲載されている「主催者からのメッセージ」です。

「コンテストの名称にも含まれる Change Maker とは、すなわち「Go!Do!Be!」の3 要素を体現する人物です。果敢に前進(go)、実施(do)、そして実現(be)するような人。コンテストではこのような人を応援しています。インターネットで世界中につながる、便利な世の中だからこそ、そんな世の中を先頭切って導いていく人物が求められています。明るいようでいて混迷を極めるようでもある今の社会。その中で自ら道を切り開き行動してくことのできる人材を、私たちは応援したいと思っています。」

今年度のテーマは、

「私たち×〇〇」

―Attract the World with your Research/Action―

私たち×SDGs SDGsに関連した探究学習についてプレゼンテーションしてください。というものです。

そのため、8月5日(水)には、宇都宮市役所の「スマートシティ推進室」を訪問しました。宇都宮市は、SDGzの貢献度ランキング3位(日本経済新聞社)であることから、まず、SDGzについて学ぶことから始めました。

実際に、お話を伺いに行くと、パワーポイントまで用意してくださっていて、とても勉強になったそうです。

そして、今日(8月6日)は、佐野市の青年会議所の方々に、彼らのアイディアをプレゼンしました。わざわざ、佐野高校まで来てくださいました。

佐野市の青年会議所は、「市内中学生の日本語ディベート大会」を毎年開催しており、ディベート自体に造詣が深い方がたくさんいらっしゃいます。

「佐野市の小中高生対象に、SDGzをテーマにしたディベート教室を佐野市青年会議所と連携して開催できないか」という提案に対して、びっくりするほど、前向きに受け止めていただいたそうです。

ぜひ、実現させてください。

これは、素晴らしいアイディアで、広がりがあります。

現在、中高生のディベート大会などは、主に大学関係者などが開催していますが、例えば、将来的に、佐野市が「ディベートの町」として、全国大会などが開催できるようになれば、それこそ町おこしにもつながります。

「ディベート教室」が実現すれば、CMAで素晴らしいプレゼンができると思います。

応援します。頑張ってください!

なお、今週の土日(8日、9日)には、「PDA全国高校 即興型英語ディベート合宿・大会2020」がオンライン開催されます。これまでは、大阪を会場に開催されてきましたが、今回はオンライン開催ということで、佐野高校から参戦するそうです。

こちらも応援しています!

夏休みでも学びを止めるな!①

そして、授業以外にも、校内では「様々な学び」が進められています。

「夏休みだからこそ、深められる学びがあります。」

そんな学びのいくつかを紹介します。

まずは「科学部」からいきましょう。

科学部は、現在、栃木県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定されている「トウキョウサンショウウオ」について、研究しています。分布調査や生態調査に加えて、ミトコンドリアDNAの塩基配列解析によって、生息地の分布の謎の解明も行っています。

DNAの塩基配列解析は、専門的な実験器具が必要となるので、これまでは、宇都宮大学農学部の飯郷先生のご指導の下、宇都宮大学の実験施設で、実験をさせていただいてきました。ところが、現在、コロナ禍の影響で、大学内で高校生が実験を行うことはできません。

そこで、今年は、宇都宮大学の飯郷先生が、大学の実験施設から、DNAの塩基配列解析に必要な機材(遠心分離機、PCR装置、インキュベーター等)を佐野高校に持ち込んで実験することになりました。飯郷先生の研究室の4年生3名が助手としてついてきてくれました。

皆さん、冷静に考えても、ふつうここまでして下さる大学の先生はいませんよ。佐高の科学部がいかに飯郷先生に愛されているかわかるでしょう。飯郷先生は2016年から、佐野高校の科学部をご指導していただいています。(ちなみに、今日、飯郷先生の着ているTシャツは、本校科学部のオリジナルTシャツです。)

実験は、今日と明日の丸2日をかけて実施します。まずは、トウキョウサンショウウオの産卵期に採取した胚のサンプルからDNAを抽出します。飯郷先生から説明を聞き、グループごとに担当するサンプルからDNAを抽出します。

それぞれのグループが担当したサンプルからDNAがちゃんと取れているかどうかを確認し、PCR装置にかけて、DNAを増幅します。うまく増幅できているかどうかは、明日になってみないとわかりません。

明日は、また10時からスタートします。

飯郷先生そして3名の大学生、明日もよろしくお願いします。

*生徒の感想としては、

「内容は難しかったですが、とても楽しかったです。」というものでした。

これが「学ぶ楽しさ」だと思います。生徒たちの目が輝いていました!

高校ラグビー部菅平合宿

ラグビーの練習については、県から示された「部活動実施に係る対応マニュアル(2020.6.19 Ver.2)」で、「6月 22 日以降は、ゲーム形式等の実践的な練習や活動を可とする。ただし、競技団体等のガイドラインで示された安全対策を適切に講じる。」とあります。そのため、本校では、日本ラグビーフットボール協会の「ラグビートレーニング再開のガイドライン」に基づき、感染症拡大防止に向けて、スタッフ、選手とも万全の態勢で練習に臨んでいます。また、県の同対応マニュアルで、8月1日以降、県外での合宿等、宿泊を伴う活動が認められており、本合宿も県の指導の下で実施しています。

前置きが長くなりましたが、本日、どんな場所で、どんな練習をしているのか、菅平の練習場所まで見学に行ってきました。

菅平には、夏休みのシーズンには高校、大学、社会人のチームなどが、例年は500チームほど集まるそうですが、今年は10分の1の50チーム程度だそうです。

今日は、大学生1チームのほかは、佐高と宇工の合同チームしか、菅平にはいませんでした。菅平をほぼ貸し切り状態でした。例年は、他のチームと練習試合を行ったりするのですが、とにかく、我々だけですので、入念な練習が行われていました。

普段のメンバーによる練習ですが、さすがに高原だけあって、正午付近で気温25℃で湿度も低く快適でした。そのため、熱中症の心配が少なく、集中力も途切れません。多くの団体が、夏は菅平でラグビー合宿を行う理由がよくわかりました。気合の入った充実した練習が行われていました。

午前中の練習が終わった後、集合写真を撮影しましたが、彼らの笑顔を見れば、充実ぶりがよくわかると思います。

合宿は明日までですので、今晩が最後の夜ということになります。

夜は勉強をしている、と聞いていますので、今頃は参考書を開いているかもしれませんね。明日の午前中の最後の練習まで、頑張ってください!

「Web学校説明会」の準備進行中

昨日(8月3日)は、「Web学校説明会」の重要なコンテンツの一つである「学校生活の説明」に関する動画にナレーションを入れる作業を中高の生徒会を中心として、取り組んでいました。

生徒8名で、①一日の学校生活、②1年生の主な行事・総合的な学習の時間、③2年生、3年生の行事、④高校の活動、⑤部活動等、⑥中学生徒会長のあいさつ、について、動画を作成しました。

本番は、英語演習室の準備室を録音スタジオとして、録音しました。

はたして、できばえはいかがでしょうか。皆さんは、8月8日から、本校のHPで見ることができます。 お楽しみに!

身近な風景 ~「ミンミンゼミ」の謎

↓今日の昼頃の鳴き声です。

https://www.youtube.com/watch?v=yIsnSvMoWQM&feature=youtu.be

鳴いているミンミンゼミも確認しました。

こんなに鳴いているのなら、おそらくセミの幼虫の抜け殻がそこら中にあるのでは?

そんな素朴な疑問から、佐野高校の前庭で、セミの抜け殻探しを行いました。

すると、あちこちに抜け殻がたくさん見つかりました。5分間くらいで、軽く10~20の抜け殻をみつけました。(その間、3か所くらい蚊に刺されました。蚊が多いです。)

ところで、これらの抜け殻は、本当に「ミンミンゼミ」の幼虫なのでしょうか?

ネットで調べてみると、意外に簡単にわかるようです。ただし、ミンミンゼミとアブラゼミの抜け殻は形が似ているので、ぱっと見は区別が難しいですが、触角に特徴があって、ミンミンゼミの触角は全体的にほっそりとしていて、毛があまり生えていません。ところが、アブラゼミの触角は、全体的に太くて、基部から3番目の節が長く、毛も多く生えています。この違いを虫眼鏡で確認すれば、区別をすることが可能です。

そこで、いくつかを家に持ち帰って触角を調べてみました。

セミの抜け殻.pdf

すると、持ってきた抜け殻7個のうち、「ツクツクホウシ」1の他、すべてが「アブラゼミ」の抜け殻であることがわかりました。ミンミンゼミの抜け殻は一つもありません。ミンミンゼミの抜け殻はいったいどこに?

これは謎ですね。いろいろ調べてみる価値はありそうです。

探究学習(理科研究)のネタは、そこいら辺に転がっているんですね。

ところで、同じ時期でも場所が違うとセミの鳴き声も違ってきます。

今日、ヤマユリが自生していた里山では、こんな風にセミが鳴いていました。

https://www.youtube.com/watch?v=LHLT0zesgDo&feature=youtu.be

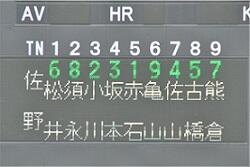

高校野球交流試合~下野新聞の記事

高校野球交流試合3回戦(佐野対白鷗足利)

試合の結果は、佐野高0:白鷗足利高10でした。

2回に一挙に9点取られたときは、どうなることかと心配しましたが、3回以降は2つのダブルプレーや三者凡退、三塁まで走者は出すも見事打ち取りと、点数を与えず頑張りました。最後の7回に1点取られましたが、3回以降でみれば、格上相手に大健闘でした。点差はありましたが、誰一人あきらめている選手はいませんでした。特に、ピッチャーの赤石君とキャッチャーの小川君のバッテリーは、最後まで集中力を切らすことなく、ゲームを作ってくれました。ピンチにマウンドに集まる選手たちの声がネット裏のスタンドにも聞こえてきましたが、チームワークがあったからこそ、ここまで頑張れたんだと思います。負けはしましたが、清々しさがあり、やり切った感がありました。みんな、よく頑張った!

今大会は無観客試合で、保護者と校長しか入場できませんでしたので、試合の様子を紹介します。

予定より10分遅れで、11時10分に試合が始まりました。佐野高校が後攻です。

1回裏の攻撃の様子です。(松井君、須永君、小川君:ライト前ヒット、坂本君)

2回裏の攻撃(赤石君、亀山君、佐山君:レフト前ヒット、古橋君)

3回裏の攻撃(熊倉君、松井君、須永君)

4回裏の攻撃(小川君、坂本君:ヒット、赤石君)

5回の攻撃(亀山君、佐山君、古橋君:センター前ヒット、熊倉君)

6回の攻撃(松井君、須永君、小川君)

7回の攻撃(坂本君、赤石君、亀山君)

12時51分、試合は終了しました。

スタンドの保護者の方々から、惜しみない拍手が送られました。

これで、野球部の交流試合(3回戦まで)は終わりました。本校野球部が、3回戦まで2試合戦うことができたこと自体、とてつもなく素晴らしいことだと思います。

一方、試合に勝っても、これで終わってしまったチームが流した涙、くやしさも忘れられません。また、試合すらできなかった競技の選手の思いも忘れてはならないでしょう。

野球部の皆さん、特に3年生にとって、この経験がこの後の人生に生きてくることを信じています。 受験勉強、頑張ってください!

佐高ミュージアム㉜

1984年から1985年にかけての「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム 番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.6 「ボダイジュとタラヨウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.7 「テナガエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.8 「春を待つ生き物たち その1」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.9 「春を待つ生き物たち その2」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.10 「カエルたちの季節」.pdf

1学期終業式

以下に、終業式の校長式辞の全文を掲載します。(約10分かかりました。原稿と実際に話した口調や言い回しなどは若干異なる部分もあります。)

令和2年度1学期終業式 式辞(R2.7.31)

それでは、よい夏休みを過ごして下さい。 以上で、校長からの式辞とします。

高1「国語総合」の授業見学

この授業は、今年度、新採用で赴任した松浦先生の研究授業でした。

単元名は、評論Ⅰ「サイボーグとクローン人間」(山﨑正和)です。

この教材は、「サイボーグ」と「クローン人間」を対比しながら、サイボーグ研究がはらむ危険性について、述べた文章です。クローン技術を初めとする科学技術の進歩がもたらす影響について、自分の考えを表現することがねらいです。

まずは、前時までの学習内容の復習として、「プリントの答え合わせ」を行いました。

次に、前時に配られた参考資料を基に、「クローン人間」が造られる過程とその問題点について、自分のノートにまとめてきたことを、グループ内で意見交換しました。

グループ内で発表者を決め、意見交換した内容を発表しました。

発表者を決める方法がユニークだったので紹介します。生徒たちが片手をランダムに重ね合わせます。その後、先生が、例えば、「上から2番目」というと、上から2番目に手がある生徒が発表者になります。手をどこに置いたかは、それぞれの生徒の判断ですので、機械的に指名されたというよりは、半分は生徒の意思が入っていることになり、自分が指名されたことへの納得感がありますね。いい方法だと思いました。

次は、ペアで本文を音読しました。一文ずつ交代で音読しました。

この方法も初めて目にしましたが、一人で音読するよりも、相手が読んでいる一文に集中していないと、次に自分の読む一文にうまくつながらないので、聞きながら読む、ということになり、より内容を理解できるのではと思いました。これもいいアイディアですね。

その後、所用で退出しましたが、「ロボットとサイボーグ」が「能動的」であるのに対して、「クローン人間」は「受動的」であることを読み取り、「ロボットとサイボーグ」に対する筆者の危惧を、「無自覚」という言葉を中心にノートにまとめていました。

(感想)

*非常にテンポよく、リズミカルに授業は進みました。発問や授業の進め方など、よく考えられた授業で、とても素晴らしかったです。

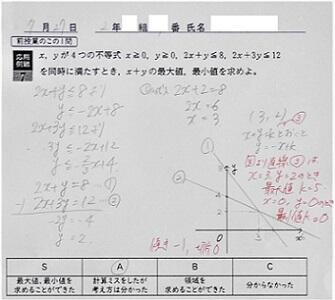

高2「数学」の授業見学

テーマは「指数関数のスゴサ・数学の良さを知る!」です。

中條先生の授業は、まず、前授業の復習から始まります。例えば、生徒は5分間で以下の問題を解答します。

5分後に中條先生の解説を聞いて、自分の理解度を4段階(S A B C)で判断します。

身近な風景 ~ヤマユリ

地味な里山の風景に似つかないほど、豪華で華麗な風貌です。花の匂いを嗅いでみると、甘く濃厚で強烈であることに驚かされます。さすがに「ユリの女王」と呼ばれるだけのことはあります。

花の数が多いと、花の重さに耐えきれず、茎がたわんできます。

山の斜面には、こんな立て札がありました。

幸いなことに、花を持って行く心ない人は、いないようです。

ほんの少し、里山に足を延ばせば、見事な「ヤマユリ」の花を目にすることができます。佐野高校では、この時期、ミンミンゼミが鳴いていますが、ヤマユリの咲く里山では、ヒグラシが鳴いていました。

佐高ミュージアム㉛

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

高校野球2回戦(佐野高対栃木商業高)

結果は、見事、1対0で、佐野高校が勝利を収めました。おめでとうございます!

球場に流れる「佐野高校の校歌」に感動しました!

この大会は、保護者2名までしか入れず、応援も禁止という中で行われました。

以下、簡単に試合の様子を写真で紹介します。

いよいよ試合が始まりました。

ピッチャーの赤石君は堂々たる投球で、力のある球をぐいぐい投げこんできました。3ボールからでも三振を取る度胸の良さには感心させられました。

また、全員の守備も完璧でした。安心して見ていられました。

投打に圧倒していましたが、なかなか1点がとれない展開でした。

しかし、とうとう最後の7回に貴重な1点をもぎ取りました。

須永君(8)がヒットで出塁。

打者小川君(2)の時、須永君が盗塁を決める。

最後にキャプテンの小川君(2)が見事に打ち返し、2塁ランナーの須永君がホームイン。

その裏、最後の打者を打ち取り、ゲームセットとなりました。

念願の校歌が、球場全体に響き渡りました。素晴らしい試合でした。

よく頑張った! 素晴らしい感動をありがとう!

次の試合(8月2日)も応援します!

休日の部活動

①テニス部

→8時半ころ、西門付近を車で通過した際、テニスコートで生徒が草取りをしていましたので、まずは中学のテニス部から見学しました。今年は1年生がたくさん入部してくれたので、総勢33名の大所帯となったそうです。服部先生、富永先生の指導の下、今日は33名全員が参加しています。

②ラグビー部

→顧問の柾木先生とともに、朝早くから熱心に練習していました。男女が全く同じ練習をこなしていました。とにかくよく走っていました。

③中学野球部

→部員たちは、まずはキャッチボールから練習を始めていました。

④バレー部

→高校のバレー部は、ちょうど他校との練習試合を始めるところでした。新入部員も入部しずいぶん人数も増えました。チーム力も上がり、めきめきと力を付けてきているそうです。今日の練習試合はどうだったでしょうか。

→中学のバレー部も部員数が増え、充実した練習をしていました。だんだん強くなってきているようです。

⑤高校バスケットボール部

→高校生たちは第2体育館全面を使って、のびのびと練習をしています。

⑥吹奏楽部

→中高合同で練習しています。高校生がパートリーダーとして、中学生を良く指導してくれています。各パートごとに今日は8か所で練習をしていました。

高校生の指導は、非常に的確で感心しました。

<音楽室>打楽器のパートです。

<パソコン室>バスのパートです。

<英語演習室>トランペットのパートです。

<選択4教室>クラリネットのパートです。

<選択3教室>トロンボーンのパートです。

<教育相談室>サックスのパートです。

<教育相談室>ホルンのパートです。

<教育相談室>フルートのパートです。

*コロナの影響で、なかなか全体練習がやりにくい状況なのかと思いますが、中高合同の練習が、非常にうまく機能していると感じました。旭城祭での発表に向けて、頑張ってください。

PTA本部役員会が開かれました

本部役員会 9:00~10:10

専門部会 10:10~10:30

支部打合せ 10:30~11:00

PTA役員が一堂に会する集まりは、今年度で初めてでしたので、PTA会長、PTA会長代行、校長の挨拶に続いて、全員の自己紹介から始まりました。

議事としては、

(1)PTA総会資料について

(2)旭城祭への参加・協力について(仮)

(3)学校HPのリニューアルについて

(4)専門部会年間活動計画について

(5)支部会活動計画について

(6)その他

以上について、協議しました。

その後、専門部会ごとに分かれて話し合いが行われ、最後に、支部会ごとに話し合いを行いました。

各支部ごとに集まっています。

この部屋は、足利支部の集まりです。

よみうりタイムスに記事掲載

学校紹介動画撮影②

その中から、いくつかの授業を紹介します。

1限目:中学3年3組「CTP」(高木先生・ALTアナ先生)

今日の授業は、英語ディベートの試合形式の2回目です。

お題は「Traveling abroad is better than domestic travel as a graduation trip.」

(卒業旅行は、国内よりも海外旅行の方がいい)です。

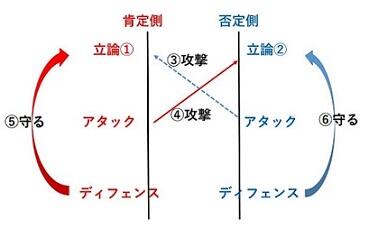

ディベートは、立論(Constructive speech)から始まり、第一反駁(Attack speech)、第二反駁(Defence speech)と続きます。

授業での発言の順番は、下の図のように、肯定側の立論①→否定側の立論②→否定側のアタック③→肯定側のアタック④→肯定側のディフェンス⑤→否定側のディフェンス、となっています。

最後に、ジャッジが肯定側、否定側どちらが優勢だったか(勝ったか)を決めます。

①肯定側の立論

②否定側の立論

③否定側のアタック

④肯定側のアタック

⑤肯定側のディフェンス

⑥否定側のディフェンス

*この試合は、高木先生のジャッジにより、否定側の勝ちでした。

理由は、スピーチが堂々としていたから、でした。やはり、自信を持つことが必要ですね。

5限目:高校2年1,2組「英語表現Ⅱ」(大嶋先生)の授業です。

こちらも、期せずして「英語ディベート」でした。それでは、中学生と高校生のディベートはどこが違うのでしょうか?

簡単に言うと、お題が高度になってきます。

今回のお題は、

「Pandemic lockdown should be legal」

(パンデミック時のロックダウンを法律化すべきだ。)

*中学校で英語ディベートをやっている学校は、県内ではまずありませんが、さらに、高校につながっていて、内容が発展していくところが、本校の中高一貫教育の大きなメリットだと思います。

学校紹介動画撮影

中学の授業と部活動を中心に、一日がかりで業者が撮影しました。私も動画撮影に同行し、授業見学させてもらいました。9月6日公開の動画を見ればわかることではありますが、それまで待てない皆様には、附属中ではどんな授業が行われているのか、簡単に紹介します。

1限目:中学2年2組「数学」(柾木先生)

今日の「学習のめあて」は、「一次関数y=aX+bのグラフを書くことができる」でした。その方法は、①aとbを使って直線を引く。②2点を求めて直線を引く。この2つがあります。それらを使ってグラフを書く練習をしました。基本問題で慣れたところで、スペシャル問題が出されました。スペシャル問題は、①と②の方法を組み合わせて考える問題です。生徒同士で教え合ったりすることで、理解を深めていました。生徒からは、「スペシャル問題(発展問題)は難しかったですが、(生徒同士で)教わることでできるようになりました。」といった声が聞かれました。

2限目:1年3組「国語」(石塚先生)

授業の最初は、ペアワークで週末をどのように過ごしたか、お互いに発表し合いました。先生から指名された生徒がみんなの前で発表し、質問にも答えていました。これは、自分の考えなどを人に伝えるスキルを身につけるため、週の始めなどに定期的に取り組んでいるそうです。

次に、百人一首の練習(20枚のみ使用)がペアワークで行われ、対戦相手を変えて、何試合か行われました。これも冬の百人一首大会に向けて、全百種を覚えられるよう、少しずつ、定期的に練習を取り入れています。これは附属中ならではの活動ですね。

いよいよ今日の本題ですが、教科書の「さんちき」で、三吉の行動描写からどんな人物像がわかるか、教科書に付箋を貼っていく作業を行いました。次の授業で、この付箋を使って、班ごとにKJ法で、三吉の人物像をまとめていきます。さらに「ワールドカフェ」方式で、別の班から得た人物像を活用して、三吉のパーソナリティを分析します。1年生からかなり高度な活動をしていますね。

今日はいろいろな活動がありましたが、生徒たちは慣れたもので、楽しくスムーズに取りくんでいました。

3限目:1年3組「理科」(神戸先生)

今日の授業は、「酸素と二酸化炭素の発生とその性質を調べる」です。

班ごとに、酸素や二酸化炭素を発生させ、試験管に採取して、その性質を調べました。言われたことをただやるのではなく、実験器具をどのように使ったら目的が達成できるか等、各班で考えながら実験に取り組んでいました。(カメラが3台も入っていたので、生徒はだいぶ緊張しているようでした。)

4限目:2年2組「社会」(高野先生)

今日は歴史分野で、第4章近世、「天下太平の世の中」で、③各地を結ぶ陸の道、海の道、の単元でした。授業のめあては、「交通網の整備は、都市や産業の発達に、どのような影響を与えたのか」です。プリントと板書をうまく使って、わかりやすく説明していました。板書が非常に見やすく整理されていたのが印象的でした。

4限目:2年3組「英語」(栗原先生、高木先生)

お隣の2年3組では、英語の授業が行われてたので、ついでに見学させてもらいました。高木先生がTTで加わり、「思い出チャンツ」の真っ最中でした。チャンツとは、ラップみたいなものだそうで、テーマを決めてリズミカルに相手に話します。生徒に人気のある活動で、「○○チャンツ」のように使います。今日は、自分が8歳の時に何をしていたかを話す「思い出チャンツ」でした。最初は生徒同士のペアワークですが、指名されると高木先生とのチャンツです。8歳の時にバスケットボールをやっていたとのことから、バスケ部顧問の高木先生から鋭い突っ込みがありましたが、受けて立った生徒もりっぱでした。

6限目:3年3組「英語」(鴇田先生、アナ先生)

今日は、Let's talk !「自分にとって~なのは、どんなこと?」というアクティビティでした。It is ……(for )to ~. という構文を使って、……にinteresting やnecessary、important、impossible などを入れ、周囲のクラスメートにインタビューしていきます。それをもとに、文章を書いてみるアクティビティにつながります。教壇の上の画面に映し出されたストップウォッチを見ながら、時間を決めて活動していました。

6・7限目:1年1組「家庭科」(森戸先生)

この授業は、動画の撮影はありませんでしたが、パンケーキを焼く甘い香りに誘われてしまいました。今日は、中学1年生の最初の調理実習です。調理用具の準備や後片付け、ガス台などの器具の使い方などについて、基礎から学びました。若干、焦がし気味のパンケーキもありましたが、皆おいしそうに食べていました。

森戸先生によると、最近は、ガス台ではなく、IHヒーターの家庭が多く、ガスの火を弱くする経験があまりないそうです。でも、調理実習をやっていくうちに火の使い方もうまくなってきますので、心配はいりません。

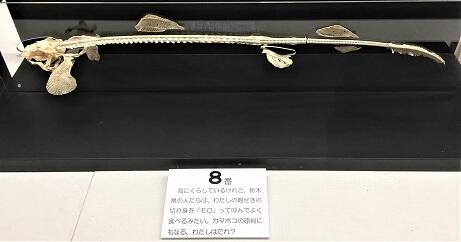

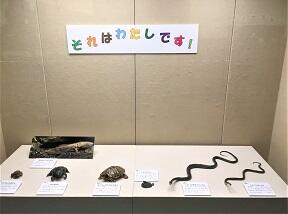

栃木県立博物館~特別展示「骨スペシャル」

展示の仕方がとても面白かったので紹介します。

展示されている標本は、すべて県立博物館所蔵のもので、特段珍しいものが陳列されているわけではないのですが、展示の仕方が秀逸だと思いました。企画・展示は、博物館の学芸部長で、私の盟友でもある林光武さんが行っています。

展示のコンセプトは、とてもシンプルです。

「よく知っている動物でも、骨格標本になってしまうと、その正体を当てるのは難しいもの。そこで、いろいろな動物の骨格標本が、「わたしはだれでしょう?」とみなさんに問いかけます。骨をよく見て、ヒントを読んで、彼らの正体を見破ってください。」

会場に入ると、右手には骨格標本が並んでいます。

一番手前は、魚類です。「わたしはだれでしょう?」骨格標本が語り掛けます。

例えば、これはだれだかわかりますか?

「栃木県の川にもくらしているよ。尾ビレと尻ビレはつながっていて一枚のヒレになっているよ。かば焼きで有名な、体が細長い、わたしはだれ?」

「海にくらしているけれど、栃木県の人たちは、わたしの親せきの切り身を「モロ」って呼んでよく食べるみたい。カマボコの原料にもなる、わたしはだれ?」

会場の左手の壁面には、その答えが展示されています。

上の6番と8番の答えは

どうですか。当たってましたか?

分類群ごとにクイズと答えが、標本で展示されています。

→両生類と爬虫類です。

→哺乳類です。

紹介はここまでにしておきましょう。博物館の収蔵庫で出番を待っていた骨格標本たちは、心なしか生き生きとしているように見えました。

なお、同時に、テーマ展「骨が語る動物の秘密」も開催されています。

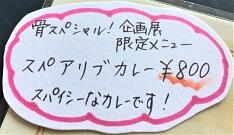

9月22日までやってますので、ぜひ展示の妙を味わってみてください。

PS:博物館のレストランでは、毎回、企画展の展示に合わせた特別メニューが用意されています。今回は、テーマが「骨」なので、骨付きのスペアリブカレーでした。

ちょっと辛かったですが、おいしかったですよ。

佐高ミュージアム㉚

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年9月から1994年3月にかけての研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.16 「水銀灯に集まる生き物たち」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.17 「ヒカリゴケとヒカリモ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.18 「思川のサケ漁」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.19 「サケムシとアミメカゲロウモドキ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.20 「変わりゆく三かも山」.pdf

以上で、「研究室だより No.1~20」は終了です。この内地留学後、佐野高校から小山西高校に転勤になりましたが、転勤した年の小山西高校の研究紀要(1994年度)に研究報告(一般向け)を掲載しました。また、1998年には、「陸水学雑誌」という専門誌に論文(専門家向け)が掲載されました。大学ではどんな研究をしているものなのか、参考までに掲載します。興味があったら、読んでみてください。

なお、1994年の段階では、新種に名前がついていなかったので、「アミメカゲロウモドキ(仮称)」と表記していますが、1998年では、新種「アカツキシロカゲロウ」(朝方出現することから命名)と表記しています。

1994年→ 新種アミメカゲロウモドキ(仮称)の生活史について.pdf

1998年→ アカツキシロカゲロウの生活史と若齢幼虫形態について.pdf

とちテレの取材がありました。

そこで、取材に同行し、とちテレさんが、どんな授業を撮影していったのか紹介します。ただし、番組はおそらく数分間ですので、取材した大半はボツになってしまうと思われますので、ご承知おきください。なお、高校の紹介ですので、中学の授業の取材はありませんでした。

1限目:高校1年2組の「古典」(武田先生)の授業です。

今日の授業は「児のそら寝」を題材とし、助動詞「たり」の使い方を学んでいました。「たり」には、存続(~している)と完了(~してしまった)の2つの意味があるそうです。右の写真は、「し出したるさまにて、ひしめき合いたり」の文中の「たり(たる)」がそれぞれ、どちらの意味なのかをペアワークで話し合っているところです。

2限目:3年3,4組「コミュニケーションⅢ」(川俣先生)の授業です。

授業では、ペアワークや音読などをよくやっていますので、そうした活動を熱心に取材していました。

2限目:2年1組「日本史」(高久先生)の授業です。

今日の授業は、平安時代初期から前期にかけて活躍した「伴善男(ともの よしお)」が主人公でした。「善男」という今でもいそうな名前ですが、浮き沈みの激しい波瀾万丈の生涯を、一人芝居で演じきる高久先生の話術に思わず引き込まれました。

2限目:1年3.4組「数学ⅠA」、3限目:1年1,2組「数学ⅠA」(根岸先生)

今日は、二次不等式の授業でした。授業では、予習をしてきた問題の解き方や考え方をペアになっている生徒同士でお互いに説明し合って、理解を深めています。

(とちテレさんは、2限目までで「絵」は十分撮れた、ということで、残念ながら取材にはきませんでした。)

3限目:3年4組「生物」(清水先生)の授業です。

(→これも取材はありませんでした。とちテレさんは、校舎等の風景を撮影されていました。)

今日は、お茶の水女子大の臨海実習所から特別に送ってもらった「ウニの仲間(タコノマクラ)」の受精の観察を行いました。未受精卵に精子を混ぜると、受精が起こり、受精膜が上がりました。

昼休み:図書室で生徒会長(齋藤純香さん)のインタビューをしていました。

放課後:SGHクラブマレーシア班の「マレーシアの高校生とのZoomでの交流」を行いました。マレーシアの高校は新型コロナの影響で、まだ休業中で、生徒は登校できていません。そこで、マレーシアの高校生15名と先生2名は、それぞれ自宅から参加していました。

こうして、朝8時半ごろから、17時すぎまで、一日がかりの取材が終わりました。

とちテレさん、お疲れ様でした。

なお、放送は8月3日だそうです。結構速いですね。

詳細がわかりましたら、お知らせします。

*9月6日に予定していた「学校公開」に代わるものとして、「Web 学校公開」で公開する授業や部活動等の撮影は、今回とは別物です。あくまでも、とちテレさんが、自分の番組として製作するものです。

「Web 学校公開」用の撮影は、来週の20日(月)、21日(火)、22日(水)あたりで、専門の業者によって行われます。

下野新聞掲載記事の紹介

*下野新聞から利用許諾を受けています。

下野新聞2020.7.17 佐野市議会.pdf

中2(理科)の授業見学

今日は、「鉄と硫黄の混合物を加熱したときの変化」を調べる実験を行いました。本来は、もっと早い時期に行いますが、6月までは実験観察が出来なかったので、この時期に、確認実験として行いました。

授業が始まるときには、すでに黒板に実験の流れがわかりやすく書かれているので、生徒たちは、今日の実験の全体像を把握し、一つ一つの作業がどのような意味を持っているのかを確認したうえで実験ができるよう、工夫されていました。その際、電子黒板も効果的に活用していました。

この実験は、鉄と硫黄の粉末を混ぜて、試験管に入れて熱すると、別の物質(硫化鉄)ができることを確認します。この時、よく混ぜることが成功のポイントです。

生徒は安全のため、ゴーグルを付けて実験をしています。

鉄と硫黄の混合物を熱すると、高熱と光を出して反応します。反応が始まったら、金網の上に載せて、反応の様子を観察します。この過程で、硫黄の蒸気が発生します。ここまでを安全に行うことが、この実験では重要です。

中村先生は、注意点を的確に指摘し、全員が安全に反応を観察することが出来ました。生徒たちは、とても冷静に反応を観察できていました。

反応が進行しています。まるで溶岩のようですね。

実験は、この後、加熱させていない混合物と、反応後の物質を それぞれ試験管に取り、磁石にくっつくかどうか、塩酸を入れて気体が発生するかどうか等を観察することで、反応物が何なのかを考察します。

ここからは、2時間連続の2時間目の内容でしたが、残念ながら、7限目は高校の生徒会役員選挙だったため、続きの授業を見学することはできませんでした。

本校では、2時間連続の理科の授業が設定されていますので、実験とその後の考察や実験プリントの整理に時間をかけることが出来ます。実験観察は、やって終わり、というのではなく、今日やった実験を振り返り、実験によって何がわかったのかをじっくりと考察することが重要です。そこまで授業でできているところが、附属中の素晴らしいところだと思います。

放課後、生徒のノート中の「実験プリント」(すでに各自のノートに張り付けてありました。)をランダムに見せてもらいました。

↓大体こんな感じです。

自分で、ここは重要というところにマーキングしている生徒もたくさんいました。

一番下の欄は、自己評価と疑問に思ったことです。自己評価はこんなふうになっています。

・観察実験に関する知識や技能を身につけた(A B C)

・ねらいをよく理解して取り組むことが出来た(A B C)

・興味関心を持って、進んで取り組むことが出来た(A B C)

・班員と協力して、観察実験や準備、片付けができた(A B C)

→ほとんどの生徒がAに〇を付けており、生徒の授業の理解度や満足度は高いと思いました。

中3シンカゼミの授業見学

この日は、各グループごとに、フィールドワークの計画を立てたり、訪問先へアポをとる準備を行っていました。

(アドバイス)

どこにどんな魚が生息しているかを知っていることは、それだけでも凄いことだと思います。近くの河川や水路でも、環境が違えば、棲んでいる魚も違ってくるので、生息環境と魚類の多様性(種類の豊富さ、在来種の多さ)との関係を調べると面白い研究になると思います。その成果を生物室に展示してくれるとありがたいです。ぜひ、水族館を作ってください。

このグループは、「特定外来生物クビアカツヤカミキリ」の影響などについて研究するそうです。クビアカは、サクラやウメ、モモなどに寄生し、幼虫が木の中を食い荒らす外来昆虫で、被害が進行すると木が枯れてしまうため、観光や農業に深刻な影響を及ぼしています。

(アドバイス)

グループのメンバーの知り合いに佐野市や館林市でクビアカの対策をしている方や被害にあっている果樹園の方がいるなど、研究を進める上で大きなアドバンテージを持っています。まずは実際に被害にあっている方からお話が聞ければ、よりイメージが沸くと思います。研究がどのように展開するか、とても楽しみです。

このグループは、日本と海外の舞台芸術の比較を行うことを研究テーマにしていました。佐野市文化会館やコスモスホールの館長にインタビューを考えているようです。

(アドバイス)

「舞台芸術」という言葉はかなり範囲が広いので、テーマをもっと絞った方がよいと思います。メンバーには、バレエやピアノを習っている人がいるので、自分の体験や普段感じている疑問などから、研究テーマを考えてみたらと提案しました。また、4月に本校に遊びに来てくれたバレエ留学をしている先輩を良く知っている、ということなので、その先輩を通して、海外のことを知ることができると面白い研究になると思います。頑張ってください。

このグループは、佐野市のリサイクルについて研究することを考えています。また、佐野市のリサイクル率を上げるにはどうしたらよいか、をリサーチクエスチョンにしています。

(アドバイス)

最初にリサイクルと聞いたとき、かなり漠然としているような感じがしましたが、リサイクル率という数値で、他の都市との比較ができるということなので、それならテーマを絞り込めるのではないかと思いました。リサイクル率が高い市町を設定し、そことの比較をすることによって、佐野市とどこが違うのかが明確に出来れば、先が見えてくると思います。まずは、リサイクル率についていろいろ調べてみることから始めてみましょう。そうすることで、疑問点や不明な点を解明するにはどこに取材すればよいかなどが見えてくると思います。頑張ってください。

このグループは、オンライン教育がどんな影響を与えているかに着目しています。非常にタイムリーな研究ですね。生徒から見たオンライン教育の功罪という視点は、重要だと思います。

(アドバイス)

どんな影響があったかを調べるには、聞き取り調査が必須ですが、その対象をどこに設定し、どのようにして実施するかが重要です。そう簡単にはいかないこともありますが、ぜひ挑戦して欲しいです。頑張ってください。

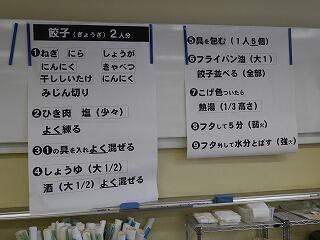

高3・フードデザインの授業見学

家庭科室の白板には、餃子(2人分)の材料と手順がわかりやすく示されています。

まずは、餃子の具を作ります。森戸先生のまわりに生徒が集まってきました。

みじん切りにした野菜と、塩を振った挽肉と混ぜ合わせ、よくこねます。できた具を餃子の皮で包みます。森戸先生のわかりやすい説明に生徒たちも納得です。

ここからは、生徒たちが具を作って皮で包むまでの作業を行います。

見るからに餃子です。もう、おいしさは想像できます。

まず、焦げ目をつけ、次に、水を3分の1くらい入れ、5分間、蒸し焼きにします。

じきに、おいしそうなにおいが漂ってきます。

いやあ、本当においしそうです。

自分で作った達成感と餃子の味に、思わず、笑顔がこぼれます。

最後に、生徒の感想です。

「わりと簡単にできました。味もおいしいです。家でも作ってみたいです。」

「しょうゆの分量を間違えてしまいましたが、その分、しょうゆをつけなくてもおいしかったです。」

「具をこねるところと、餃子の皮で包むところが楽しかったです。家でも作ってみたいです。」

*毎回、とても楽しい授業です。自分で作った餃子の味は、さぞかし格別だったでしょう。私は見ていただけでしたが、見ていただけでも作れそうな気がしてきました。

7月いじめ・教育相談アンケート結果の公表

いじめ・教育相談アンケート用紙.pdf

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.7月いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.7月いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.7月いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめを受けた」という生徒が中1で2名いましたので、担任がその日のうちに本人から聞き取りを行うなど、即座に対応しました。また、担任との面談を希望していた高校生1名とはすぐに面談を行い、スクールカウンセラーとの面談を希望していた中高の5名の生徒には、直ちに面談日時を設定しました。

自由記述欄についても、担任だけでなく、生徒指導部長、教頭、校長が全生徒の回答に目を通し、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。また、生徒の気になる記述についても、必要に応じて、校長自ら、直接生徒本人から話を聞くなど、不安・不満の解消に努めています。

*なお、各月のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

身近な風景 ~ネムノキは本当に眠るのか?

そんな中、今、咲いている花はないかなと探していたら、近くの道路沿いで「ネムノキ」の薄紅色の花が満開でした。

近づいて花をよく見てみると、まるで糸のような繊細な花です。糸のように見えるのは、花の雄しべとめしべです。夕方になると、つぼみの中に縮れて収納されていた糸が少しずつ伸びていきます。

ところで、和名の「ネムノキ」は、夜になると葉が合わさって閉じ、眠るように見えることに由来する、と言われています。漢字名の「合歓木」は、中国においてネムノキが夫婦円満の象徴とされていることからつけられたもの、だそうです。(以上、Wikipediaより)

「眠る」という言葉が適切であるかどうかはわかりませんが、体内時計によって、周囲が暗くなると、葉の付け根の細胞の内部の圧力の変化により、葉を閉じると考えられています。

そこで、「ミニ探究活動」です。

リサーチクエスチョン「ネムノキは、本当に眠るのか?」

仮説「ネムノキは夜になると葉を閉じ、朝になると葉を開く」

検証方法「ネムノキの葉の様子を夕方、夜、朝の時間帯で、どのように変化するかを観察する。」

早速、7月11日(土)の夕方から12日(日)の朝にかけて、観察を行いました。

夕方17時の段階では、まだ明るく、葉は全開の状態でした。いよいよ、夜の9時です。

明らかに、葉は閉じていますね。本当に眠っているかのように見えます。

次は、翌朝の4時30分です。このころはすでに周囲は明るくなっています。

葉は、開いているのがわかりますか。場所によっては、まだ閉じている葉もあります。ネムノキは、かなり早起きですね。

これは、ネムノキ全体の様子の比較です。左側が夜9時、右側が朝4時30分です。

さらに、1時間経つと、葉がより開いてきます。

左側が、朝4時50分、右側が朝5時10分です。葉がだいぶ開いてきました。

*この観察により、「ネムノキは、夜、葉を閉じ、朝、葉を開く」ことが検証できました。

ここで、さらなる疑問を持った人もいるかもしれません。例えば、ネムノキは暗くなるから葉を閉じ、明るくなるから葉を開くのか、つまり、周囲の明るさ(照度)によって、葉の開閉が起こるのか、それとも、明るさには関係なく、時間によって葉が開閉するのか、その疑問を解明するためには、新たな仮説をたて、どうすればそれを検証できるか、を考える必要があります。

このように、研究はこれがわかれば終わり、というものではなく、一つの疑問の解明が新たな疑問を呼び起こし、深まっていくことになります。

*これからは、「与えられた宿題が終われば、それで終了」という学習ではなく、「自分で問いを見出し、自分で答えを導く」という学習がより求められています。

もちろん、スキルの習得という点では宿題も大事ですが、社会に出れば、「答えのわかっている宿題」がだされることはありません。あったとしても、それはAIがやってくれるでしょう。

「人間にしかできないこと(=考えること)」で勝負できるよう、力をつけていきましょう!

佐高ミュージアム㉙

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年4月号から8月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.11 「サクラの開花予想」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.12 「渡良瀬遊水池のカラスガイ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.13「NHK青春牡丹灯籠・悲話」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.14 「山原日記 その1」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.15 「イボイモリに命をかける男~山原日記 その2」.pdf

佐野市総合体育大会代替試合~サッカー

新型コロナ感染症対策で、不測の事態に対応できるよう、サッカーの専門部会長である私は、朝7:30頃から13時頃まで、大会の本部席で全試合の観戦を行っていました。(13時に教頭先生と交代し、学校に戻りました。)同じく、教頭先生も学校で待機ということになり、申し訳ありませんでしたが、例年のように、校長、教頭が各競技会場に応援に行くことはできませんでした。

ということで、

「佐野附属中と佐日中等との合同チーム」VS「佐野西中とあそ野学園義務教育学校の合同チーム」