文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

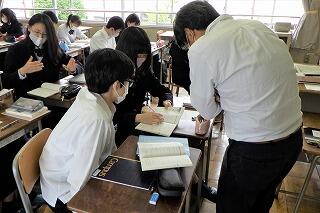

【高1】古典の授業見学(松浦先生)

5月13日(木)3限目、高校1年1組の「古典」の授業(松浦先生)を見学しました。

松浦先生の授業見学は今年度2度目ですが、ふらっと通りかかったときに、なんか面白そうなことをやっていそうな雰囲気を感じましたので、授業の一部を見学しました。

生徒たちは、立って何かを読んでいます。

松浦先生の授業見学は今年度2度目ですが、ふらっと通りかかったときに、なんか面白そうなことをやっていそうな雰囲気を感じましたので、授業の一部を見学しました。

生徒たちは、立って何かを読んでいます。

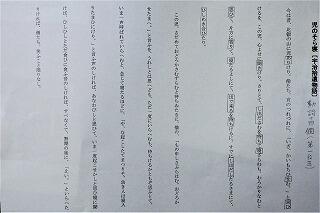

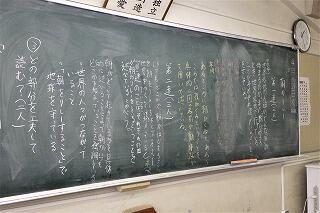

中間テストが近づいているので、これまでの復習の要素があるそうですが、単元は、宇治拾遺物語の「児(ちご)のそら寝」と「検非違使忠明(けびいしただあきら)のこと」でした。

松浦先生は、本文を朗読することを重視しているようです。朗読の仕方には、いくつかのパターンがありました。

まずは、ペアになっている生徒同士で、お互いの朗読を聞き合います。

次に、一文または文章の区切りで、読み手がリレーしていき、全員で2つの物語を朗読します。

最後のパターンは、まず全員が立って朗読し、終わったら着席する、というものです。

これらの朗読を聞いていて、不思議に思ったことがありました。

個人的には、朗読すること自体、生徒はそんなに興味あるのかな、という思い込みが正直ありました。しかし、見てると、生徒はかなり本気で読んでいて、やらされて仕方なく読んでいる、という感じではありません。また、以前に、中1の詩の授業を見学した際、朗読することが詩の内容を理解する上でも、重要な意味を持っていたことを思い出しました。

そこまで考えて、生徒たちは、物語の意味や作者の思いを知ることで、それを伝えるにはどんな読み方をすればいいのか、ということまで意識しながら、読んでいたのではないかと思いました。だとすれば、それだけ深い理解に達していることになります。

それによって、生徒が朗読するという行為自体も、「主体的で対話的な深い学び」につながっていく可能性があります。朗読も作者との対話、という部分があるのかもしれません。非常に素晴らしい取り組みだと思います。

次に、「児のそら寝」の文章の中から、動詞を抜き出す作業を行いました。

自分で選んだ「動詞」をペアで確認し合います。

続いて、指名されたペアが黒板に書き込みます。

最後は、松浦先生が間違いやすいポイントを解説しました。

こうした一連の作業にも、授業者の意図や生徒のチャレンジ精神が感じられました。

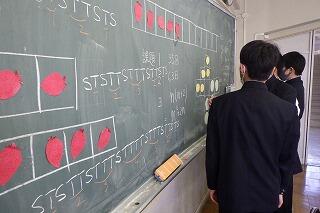

【高1】数学ⅠAの授業見学(松井先生)

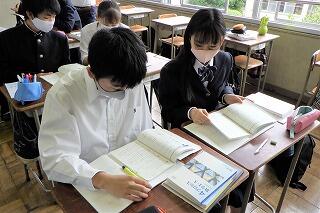

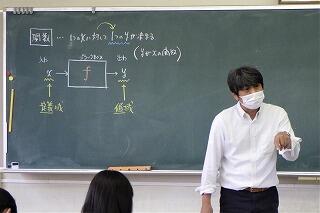

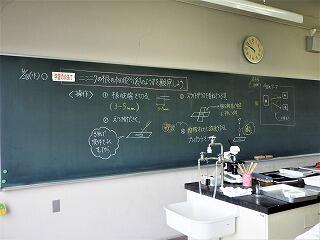

5月13日(木)3限目、高校1年2組の「数学ⅠA」の授業(松井先生)を見学しました。

今日は、「2次関数とグラフ」の1時間目でした。授業には必ず予習をしてくることになっており、全員が予習をしていました。隣に座っている生徒同士がペアになっており、じゃんけんで勝った方が、自分が予習してきた内容を相手に説明します。まずは、「関数とは何か」を説明していました。

生徒の説明の後、授業の要点を黒板に整理しています。

ノートを見せてもらうと、左側が予習で、右側が授業で習ったこと、というように分けて書いている生徒もいました。それぞれ工夫しているようです。

分かりにくいところや問題の解き方の説明を受け、生徒はさらに教科書の問題を解き、ペアの生徒どうしで、解説します。

このように、ペアワークをうまく使っており、予習したことを他人に説明することで、理解を確かなものとし、わからないところがあったら、ペアの相手から教わって納得することが出来ます。先生に聞いている生徒もいました。生徒は受け身ではなく、自分たちで理解を深めていました。授業に重苦しい雰囲気はなく、学ぶ楽しさがありました。なお、授業は1クラス2分割で、少人数で行われています。

【中高】吹奏楽部、下野新聞の取材!

5月12日(水)昼休み、下野新聞佐野支局の記者による中高「吹奏楽部」の取材がありました。

5月3日に行われた第13回吹奏楽部定期演奏会と動画配信について、紹介していただけるそうです。

取材を受けたのは、高校「吹奏楽部」部長の川上陽菜乃さん、「定期演奏会」総括の五十嵐羽音さん、小林桃寧さん、そして、中学「吹奏楽部」部長の恩田小春さんの4名です。

部長の川上さんが代表して、今回の定期演奏会について

「限られた練習時間の中で、中高の部員が心を一つにし、精一杯、演奏をすることができました。本校のホームページからユーチューブの動画を見ることができますので、ぜひ演奏を楽しんでください。」と答えていました。

新聞への掲載がいつになるかは未定ですが、楽しみに待つことにしましょう。

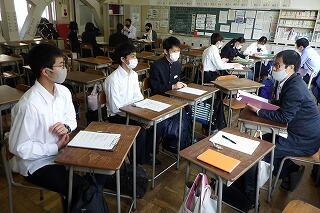

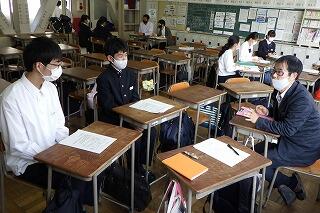

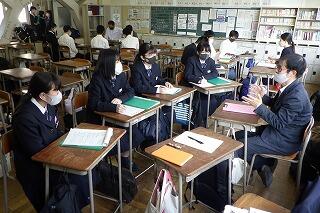

【中3】シンカゼミ・課題研究プレゼンテーション

5月11日(火)6,7限目、中学3年生の「総合的な学習の時間」で、シンカゼミの課題研究プレゼンテーションを行いました。

中3のシンカゼミは、「環境・郷土」「伝統文化・国際理解」「職業・産業・福祉」の3領域に分かれて、2~4名の研究班を作ります。

各班は、研究課題を定め、研究を進めていきますが、今日と来週で、各班の研究テーマと研究課題を設定した理由を担当の先生にプレゼンを行います。

担当の先生は、研究の内容や切り口などについて、鋭いツッコミを入れることで、生徒たちは研究課題を明確にしたり、研究課題を修正したりします。各班10分間の持ち時間をフルに使って、研究課題のブラッシュアップが行われました。

アドバイスする先生は、中学3年担任の栗原先生、星野先生に加えて、高校から、中條先生、高久先生、大嶋先生、そして校長も参加しました。

プレゼンが終わった班は、研究課題を整理、明確化した上で、今後の研究計画を立て、探究活動を開始します。

【中2】県ジュニアゴルフ選手権、優勝!

5月5日(祝)、那須塩原市にある「塩原カントリークラブ」で、第29回県ジュニアゴルフ選手権大会が開催されました。中学2年1組の二渡行夏(ふたわたり あんな)さんが、中学1,2年生女子の部で、優勝しました。おめでとうございます。

二渡さんは、小学5年生の時、ゴルフをやっている祖父に連れられ、ゴルフ場にいったことがきっかけで、ゴルフを始めたそうです。その後、小学6年生から、太田市文化スポーツ振興財団の「おおたスポーツアカデミー」に入学し、本格的にゴルフを始めました。アカデミーのゴルフ部には、普及クラスと選抜クラスがありますが、二渡さんはテストに合格し、プロゴルファーになることを目指した選抜クラスに入って練習をしています。現在、普及クラスは30~40名、選抜クラスは11名が在籍しています。

選抜クラスの練習は、週1回(毎週土曜日)ですが、個人でも週3日、近くの「ゴルフ練習場」で練習をしています。選抜クラスでは、練習でのスコアや練習ノートの内容などによって、月1回ランキングが発表され、その順位によって練習場でボールを打つ場所が変わってくるそうです。そういったライバルたちの中で、力を付けてきました。

また、中1から「県の強化選手」に指定されており、月1回、宇都宮市内のゴルフ場で練習しています。

今回の県ジュニア選手権では、アプローチが良かったのが勝因だったそうです。

「(優勝できて)うれしいです。難しいグリーンでしたが、56度(のクラブ)で二つのチップインがありました。今年は、知事杯ジュニアの部で優勝したいです。」

と、優勝のインタビューで答えていました。

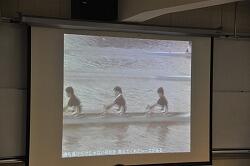

(塩原カントリークラブのHPより)

次の目標は、6月上旬の「関東ジュニア県予選会」を勝って、関東大会に出場することだそうですので、頑張ってください。応援しています。

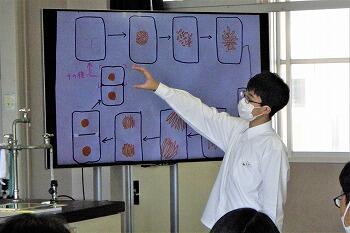

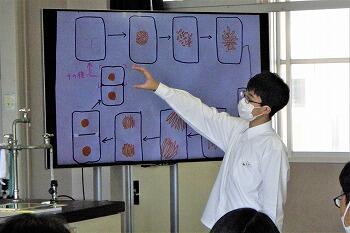

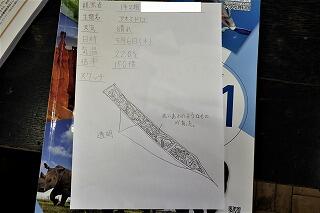

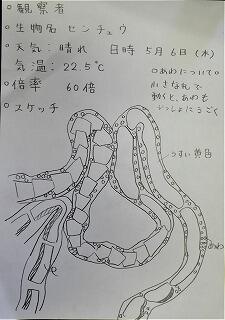

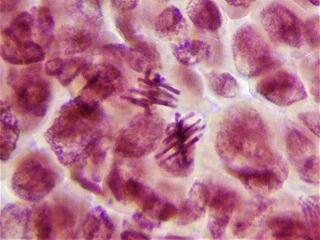

【中3】理科の授業見学(中村先生)

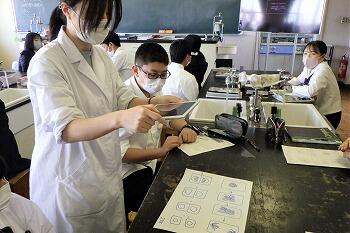

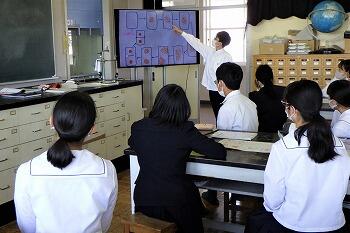

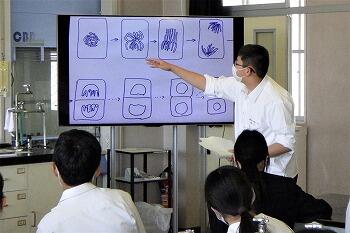

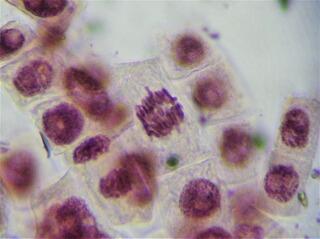

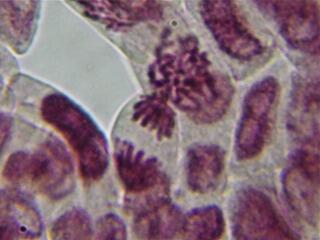

5月10日(月)5限目、中学3年1組の理科の授業(中村先生)を見学しました。

体細胞分裂に関する内容でした。

体細胞分裂に関する内容でした。

この時間は、先週の金曜日に観察した体細胞分裂のスケッチをもとに、各班で分裂がどういう順番で起こるかを予想し、代表の班が発表しました。

中村先生は、班でまとめた模式図をタブレットで写真に撮っています。

今日は、2つの班が発表しました。

それぞれ、体細胞分裂の順番について、説得力のある説明をしていました。

その後、中村先生によって、詳しい補足説明がありました。

最後に、プリントの模式図で確認しました。

今日の授業の良い点は、各個人の観察の結果を班のメンバーで共有することで、静止画像である分裂像を「動きのある分裂像」としてイメージし、それを図示し説明できるまで、理解しようとしていた点でした。発表してくれた代表班の説明が説得力があったのは、分裂のイメージができていたからだと思います。

また、発表にタブレットやモニターが効果的に使われていました。

「日本両棲類研究所」の篠崎尚史先生

5月5日(祝)、日光市の中禅寺湖畔にある「日本両棲類研究所」を訪問し、所長である篠崎尚史(しのざき なおし)先生にお会いしました。篠崎先生には、5月14日(金)に行われる本校の「創立記念講演会」の講師をお願いしています。

篠崎先生は、「日本両棲類研究所」の所長という肩書だけでなく、国連の世界保健機関(WHO)移植課の専門家諮問委員会で議長を務めた唯一の日本人でもあります。

また、角膜移植に関する研究や、日本でのアイバンク制度の確立などに尽力したことで、今年の4月下旬に、アジア角膜学会の「アジアアイバンク協会賞」を日本人初で受賞されました。

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/449222

篠崎先生は、私が知る限り、我が国で最も「国際人として活躍されている真のリーダー」です。今回の「アジアアイバンク協会賞」受賞で注目されている中、本校の創立記念講演会でお話iいただけることを本当に楽しみにしています。

ところで、両生類と角膜移植がどう関係しているのか、また、私と篠崎先生との出会いについて、お話したいと思います。

日光の中禅寺湖畔にある「日本両棲類研究所」は、1970年に篠崎先生のお父様で医師の篠崎尚次さんが、個人の研究所として開設しました。三角屋根が目印のおしゃれな建物で、当時の小中学生の修学旅行では大人気のスポットでした。生徒の皆さんのお父さんやお母さんは、行ったことがあるかもしれませんね。

そこでは、日本中のサンショウウオやオオサンショウウオが、研究のために飼育されていました。

篠崎尚史先生は、両生類について研究するために、アメリカに留学し、ケンタッキー大学理学部の生物学科と物理学科を1983年に卒業しました。卒業後は、お父様と2人で「日本両棲類研究所」で、両生類の飼育やお客さんへの説明の傍ら、イモリの眼のレンズの再生のメカニズムなどの研究を行っていました。イモリは、眼のレンズや肢、顎、脳など、再生することが知られています。ここで、両生類と角膜移植の接点があったのです。また、サンショウウオ類を中心とする日光地域の両生爬虫類の分布に関する調査も行っていました。

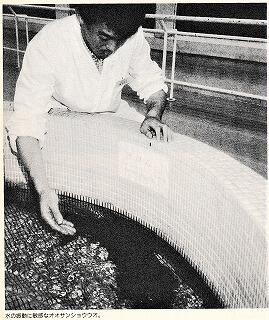

当時の日本両棲類研究所で飼育されていた「オオサンショウウオ」と篠崎先生。(別冊宝島「研究する人生」より)

ここで、突然ですが私の話になります。

1985年、私は大学を卒業しましたが、教員採用試験は不合格だったので、1年間、生物の非常勤講師をしていました。この年、NHKでタモリが司会を務める「ウォッチング」という番組の放送が開始されました。NHKでタモリといえば、ブラタモリが有名ですが、35年前の「ウォッチング」が最初でした。毎回、生物分野の専門家をゲストとして招き、専門家が研究している動物などのテーマをトークやVTRを交えながら紹介する番組で、1985年4月から1989年3月まで、5年間続いた人気番組でした。

(NHKアーカイブスより)

そこに、篠崎尚史先生がゲストとして登場したのです。これが篠崎先生との最初の出会いでした。(もちろん、テレビで見ただけですので、本当に会ったわけではありません。)

NHKアーカイブスで検察してみたら、1985年9月25日に「渓流のエンターテイナー サンショウウオ」と、1986年1月28日に「渓流のジョーズ・オオサンショウウオ」の2回の放送で、篠崎先生がゲストとして登場しています。その時の篠崎先生の印象は、とにかく話が面白く飽きさせない、サービス精神が旺盛でこんな面白い人が世の中にいるのか、と思いました。日本両棲類研究所でも、修学旅行の小中学生に大人気だったそうです。

篠崎先生35歳(1990年頃)の写真です。(別冊宝島「研究する人生」より)

そんな中、1991年に、別冊宝島「研究する人生」が出版されました。その中で、篠崎先生を「秋篠宮の友人にして修学旅行の小学生の案内係、ウーパールーパーのTシャツを売りながら生命の神秘に挑む、親子研究者の大いなる自由の日々!」と紹介されていました。これが、篠崎先生との2度目の出会いでした。めちゃくちゃ凄いお方だったのだ、と思い知らされました。

(別冊宝島「研究する人生」。今回、訪問した際、この本のことを話題にしたところ、まだ何冊かあるから、といただきました。)

そして、3度目の出会いがやってきました。栃木県の「レッドデータブック」の前身にあたる「栃木県自然環境基礎調査」の調査員に、篠崎先生とともに県から任命され、1994年から2000年にかけて、一緒に県内の両生爬虫類の分布調査をすることになったのです。とうとう本物に出会いました。

しかし残念ながら、その頃、篠崎先生は眼の再生医療に関して、大学との協働研究が超多忙となり、研究に専念するため、1994年に「日本両棲類研究所」を閉鎖し、研究の拠点を東京に移すこととなりました。そのため、栃木県自然環境基礎調査の調査員としてお目にかかれたのは、おそらく数回しかありませんでした。しかし、あの「ウォッチング」の篠崎先生に会うことができ、短い時間ではありましたが、一緒に仕事が出来たことは、深く私の心に刻まれました。

その後、篠崎先生とお会いすることはなく、20年以上経ちました。その間、角膜の移植など、医療の分野でご活躍されているということを風の便りにしか、耳にすることはできませんでした。私にとっての空白の20数年間については、今回の講演会で明らかになるかもしれません。

そして、今から3年前の2018年5月、私がトウキョウサンショウウオの産卵状況の調査をしていたところ、携帯に一本の電話がありました。宇都宮大学農学部の飯郷先生からで、今、篠崎尚史先生と一緒におり、これから会えないかという内容でした。大平町のブドウ団地にある「かかしの郷」の駐車場で待ち合わせをしていると、篠崎先生と数名のスタッフが現れました。これが、篠崎先生との4度目の出会いでした。

その時は、日光の「日本両棲類研究所」をリニューアルして復活させるプロジェクトを進めている、というお話をお聞きしました。こうして、止まっていた歯車が少しずつ、動き出すような感覚を覚えました。

https://smart.shimotsuke.co.jp/articles/-/208076

2021年5月5日、講演会の打ち合わせのため「日本両棲類研究所」を訪問しました。篠崎先生とは5度目の出会いになります。

30年以上前に撮られた写真と同じ「オオサンショウウオ」がいました。研究所が閉鎖している間は岡山県内の大学で飼育されていましたが、リニューアルを機に里帰りしていました。推定年齢70歳、体長1.3mということです。当時より、二回りくらい大きくなったような気がします。

研究所内には、我が国に生息するほぼすべてのサンショウウオ類や各県のイモリが飼育されています。両生類好きにはたまらない展示です。

このように、一時期遠ざかっていた、もともとやりたかった両生類の飼育や研究に、やっと戻ってきた、ということなのかもしれません。

14日の講演会では、長い間、私が知ることもなかった篠崎先生の国際舞台でのご活躍などについても、お伺いできることをとても楽しみにしています。

よろしくお願いいたします。

日本両棲類研究所で買ったオオサンショウウオです。ビロードのような手触りがたまりません。校長室の机の上にいます。

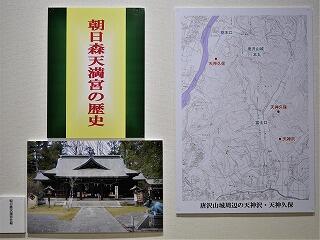

郷土博物館訪問 ~企画展「朝日森天満宮」

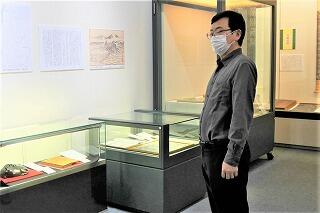

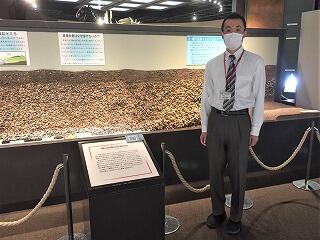

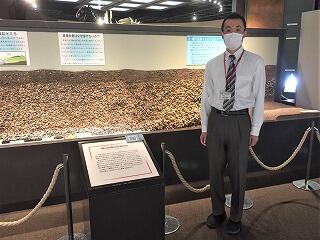

ゴールデンウィーク中の4月29日(祝)、佐野市郷土博物館を訪問しました。

第73回企画展「朝日森天満宮~日光例幣使街道参拝の神社」(4月24日から6月20日)が開催されていました。茂木館長が案内してくださいました。

第73回企画展「朝日森天満宮~日光例幣使街道参拝の神社」(4月24日から6月20日)が開催されていました。茂木館長が案内してくださいました。

茂木館長は、4月から下野新聞に、田中正造に関する連載記事(12回程度)を寄稿しています。また、5月25日には、本校の中学1年生に「田中正造」に関する講話をしていただく予定です。(茂木館長は、かつて佐野高校で教鞭をとられたことがあり、同僚でした。)

さて、佐野市郷土博物館の企画展「朝日森天満宮」ですが、佐野高校の西隣にある学問の神様「天神様」菅原道真公を祀った神社です。はじめは唐沢山城の守り神として、唐沢山の山麓にありましたが、1602年の佐野城築城に伴って、現在の天神町に移されました。

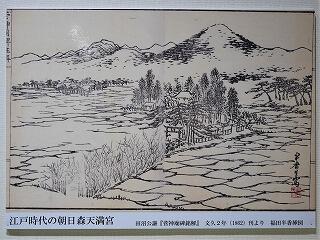

天神町に移された頃の朝日森天満宮。神社の右側に広がる荒野に、後に「佐野高校」が建てられました。

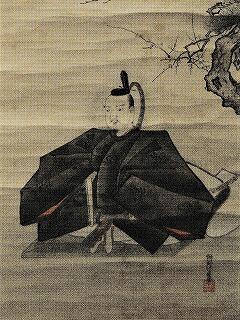

「天神様」の名で親しまれる菅原道真公は、平安時代前期を代表する学者・政治家でした。しかし、讒言(ざんげん:事実をまげ、いつわって人を悪く言うこと)により、大宰府に流され、903年に亡くなると、落雷などの天災が続きました。そのため、怨霊神(おんりょうしん:祟り神)として恐れ崇められるようになり、947年に京都・北野天満宮が創建されました。歴代天皇や藤原氏による熱心な崇拝は、やがて「王城鎮守の神」となっていきました。朝日森天満宮は、1023年創建と伝わっています。(以上、企画展のパンフレットから抜粋して引用)

「朝日森天満宮」には、様々な時代の天神像(菅原道真公の像)が残されており、この企画展ではそれらが展示されています。

例えば、室町時代に描かれた「天神像」は、目をむき、歯を噛みしめる怒りの表情で、「城の守り神」として描かれています。

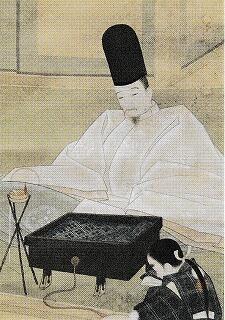

それが、平和な時代になると信仰が変わってきます。江戸時代では、穏やかな表情の文人として描かれています。まさに、「学問の神」になっていきました。

大正時代

昭和時代

このような、時代による「天神像」の変化を見ることが出来るのが、この企画展の見どころの一つでもあります。

企画展は6月20日まで開催しています。ぜひ、見学してみてください。

(なお、展示物の写真の本HPへの掲載については、許可を得ています。)

ちなみに、佐野高校の「旭城精神」の「旭」は「朝日森天満宮」からきており(かつては、旭森天満宮と呼ばれていたそうです)、学問の殿堂を表しています。また、「城」は、佐野城のあった「城山公園」からきており、武芸や運動の殿堂を表しています。つまり、佐野高校は、西の「朝日森(旭森)天満宮」と東の「城山公園」という文武の殿堂に囲まれた学び舎であり、「旭城精神」は文武両道の精神を表しています。

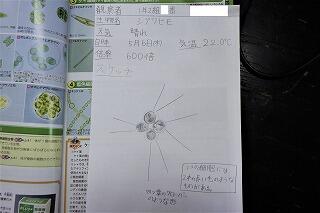

【中1】理科の授業見学(神戸先生)

今日は、神戸先生が採ってきた「小学校の池の水」そして、2年生の松葉君が、家で培養している「ボルボックスの入った水」と「庭の池の水」、を持ってきてくれました。

左から、「小学校の池の水」、「ボルボックスの入った水」、「庭の池の水」です。

「ボルボックスの入った水」を拡大してみると、小さな粒状のボルボックスが見えます。たくさんのボルボックスを培養している松葉君のお陰で、普段はなかなか見ることが出来ないボルボックスを観察することが出来ました。(ありがとう!松葉君)

生徒たちは、それぞれの水をスライドグラスに1滴垂らし、カバーガラスをかけて観察します。

一滴の水の中でうごめく微生物たちの姿に、みんな夢中でした。

こんな生き物もいました

ダニのような生物です。

https://youtu.be/cBuePn_FExU

センチュウのようです。

https://youtu.be/_pp8s8mY80A

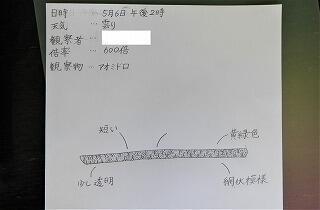

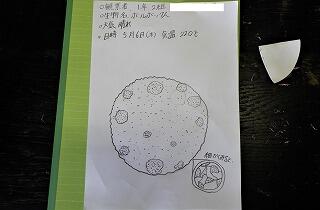

次に、見つけた微生物のスケッチをしました。

皆さん、それぞれ、微生物の特徴をよく捉えてスケッチしていますね。

それにしても、一滴の水の中に、これだけの数の微生物がいるのにはびっくりです。

【高校】サッカー部の練習見学

5月3日(月)午前中、高校サッカー部の練習を見学しました。サッカー部は、現在、佐野小学校の校庭を借りて、練習をしています。3年生7名、2年生5名、1年生8名、及びマネージャー4名の計24名で活動しています。

サッカー部は、以前は秋山川の河川敷を練習場所としていましたが、2019年の台風の被害で河川敷まで浸水し、使用できなくなりました。そのため、練習できる場所を探していたところ、佐野小学校のご厚意で校庭を貸していただけることになりました。それ以来、サッカー部はここを使って、月、水、金、土の週4日間、16:30から18:30まで練習をしています。また、附属中の特設活動であるサッカー(佐附中FC)もこの場所で、高校生と一緒に練習をしています。

サッカーゴールの奥の建物は、隣接する佐野東高校です。暗くなったときは、ライトも点灯していただけます。

ボールや練習器具などは、佐野小学校の器具庫の中に保管させてもらっています。

今日は、午前中9時から12時まで練習です。附属中の生徒は、今日は試合があるため、いませんでした。顧問の茂木先生、中條先生、清水先生に加え、OBの先輩1名が指導に参加していました。

これは、「5対2」というトレーニングメニューを行っているところです。

今度は「シュート練習」です。

今年度入部した初心者は、別メニューで練習しています。

4月29日に関東大会の予選があり、石橋高校と対戦しましたが、0-7で敗退しました。まずは1勝を目標に練習しています。

部長の後藤秋浜君に意気込みを語ってもらいました。

「私たちサッカー部は「チームへの貢献」をモットーに日々練習しています。部員全員が一つの勝利に向かい、全力でサッカーに打ち込むことが出来る部活動です。主な練習場所は佐野小学校で、週4回練習しています。練習メニューは、自分たちに何が足りないかを分析し、選手自ら決め、主体的に活動しています。年間を通して勝ちは少ないですが、勝った時の喜びや達成感を見出し、試合に挑んでいます。先生方を始め、保護者の皆様、そして年々増えている佐附中のFCの後輩たち、練習に訪れ私たちに喝を入れてくださるOBの皆さんのおかげで、練習ができていることに感謝を忘れず精進していきますので、今後とも応援よろしくお願いします。」

【高校】ボート部~県高校総体

5月2日(日)渡良瀬川で、県高校総体のボートの大会が開催されました。

荒天が予想されたため、早めのスタートとなりました。

荒天が予想されたため、早めのスタートとなりました。

今日の大会に出場した選手と種目は以下の通りです。

男子シングルスカル:内田絃心(3年)

女子シングルスカル:鈴木愛理(2年)

男子ダブルスカル:青木瑛久、磯貝虎生(2年)

女子ダブルスカル:A 堀越紅羽、藤倉望妃(2年)、 B 白井美咲(3年)、藤倉麻妃(2年)

女子クォドルプル:岡部華林、松浦はるか、船渡川優衣、生熊里沙、川田有紗(3年)

閉会式

*真夏のような雲が湧き上がる中での大会でした。この大会は、県どまりで上にはつながりませんので、今月下旬のインターハイ予選が本番です。頑張ってください。

PS:現在、ボート部は強化合宿中です(5月1日~3日)。部長の船渡川優衣さんから、今日の大会を終えてのメッセージが届きましたので紹介します。

「応援ありがとうございました。今日は最近のレースで最も良いレースにすることができました。昨日の練習で、佐高のOBの方からいただいたアドバイスを参考に、クルー全員でレースプランを考えました。まだまだ伸びしろがあるので、たくさん練習をして、次の大会で今までで1番良い結果を残せるよう頑張ります。」

*良いレースができて良かったです。応援しています。明日の合宿最終日も頑張ってください!

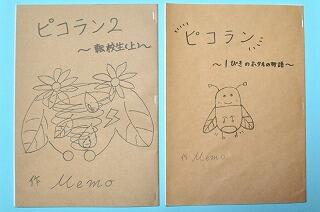

【中3】荒川さんインタビュー!

4月28日(水)と30日(金)の昼休み、中学3年1組の荒川芽萌里(あらかわ めもり)さんに校長室に来てもらい、インタビューを行いました。

荒川さんは、4月13日の下野新聞で「物語創作、手作り冊子に」と紹介されました。自作の物語を手作りの冊子にまとめました。「物語は、生まれつき光る力が弱いホタル「ピコラン」が主人公。ホタルの小学校に入学した後、光が弱いため周囲から笑いものにされ、傷ついたピコランが、父やクラスメートとのやりとりを通じて「他人の良い部分を見つける大切さ」に気づいていくー。」という内容です。(以上、下野新聞の記事より引用)

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=joh7b7iyu-1552#_1552

荒川さんは、1作目「ピコラン ~1ぴきのホタルの物語~」、2作目「ピコラン2 ~転校生(上)~」を書き上げました。2つの物語を読んでみると、内容が素晴らしいだけでなく、「ピコラン」シリーズを貫く独特な世界観に魅かれました。荒川さんが物語を創作するきっかけともなった、金子みすゞの「わたしと小鳥と鈴と」の中の「みんなちがってみんないい」という一節が、どのページからも聞こえてくるような気がしました。

「ピコラン」のプロローグ

そこで、もう少し詳しくお話を聞かせてもらおうと思い、インタビューを行いました。

Q1:なぜ、ホタルを主人公とする物語を作ろうと思ったのですか?

→「小学2年生の時に、絵を見て考えよう、という授業がありました。その時の絵がホタルのように見えたことから、そのホタルを主人公とする、お話を思いつきました。今回の物語とは別のお話ですが、そこが出発点でした。」

Q2:主人公の「ピコラン」という名前には、なにか意味があるんですか?

→「小学2年生の時に思いついた名前です。なぜ、ピコランにしたのかは、覚えていません。」

Q3:今回の「ピコラン」の物語は、どのように生まれたのですか?

「小学6年生の時、金子みすゞの「わたしと小鳥と鈴と」に出会い、「みんなちがってみんないい」という一節に強く惹かれました。そして、小学2年生の時に思いついた「ピコラン」を主人公とし、みんなちがってみんないい、ことを伝える物語を作りたいと思いました。」

Q4:「ピコラン」の裏表紙にある自己紹介で、「子ども劇団」を立ち上げたとありますが、どんな活動をしているのですか?

→「中1の時に知り合いに声をかけて「子ども劇団Memo」を作りました。10人以上参加してくれました。自分が脚本を書き、月1回くらい集まって練習しました。2019年には、小山市内のホールで、TBC学院の方にも協力していただき本格的にステージ発表しました。2020年は、新型コロナの影響で活動できませんでした。」

Q5:将来の夢は何ですか?

→「小学2年生の時から、小説家になりたいと思っていました。それは今でも変わりませんが、子ども劇団などの体験を通して、小説家だけでなく、「物語」に関わる仕事をしたいと思うようになりました。例えば、本の編集者や声優、アニメなどにも興味があります。」

Q6:次回作の予定はあるのですか?

→「2作目のタイトルが、「ピコラン2~転校生(上)」なので、「転校生(下)」を7月か8月には出す予定です。さらに、「ピコラン3~お父さんの秘密」を今年度中に出したいと思っています。ファンタジーや冒険の物語が好きなので、そういった要素を出していきたいと思います。」

Q7:どんな時に物語を書いているんですか?

→「私はラグビー部に所属していますので、放課後は火曜日から土曜日は部活の練習があります。学校には小山から電車で登校していますので、電車に乗っている時に思いついたことをメモしておき、時間ができた時に、家で物語を書いています。」

Q8:下野新聞で紹介されたことで反響はありましたか?

→「多くの方からぜひ読んでみたい、というお話がありました。新聞の力は大きいと思いました。」

Q9:「ピコラン」シリーズは子供向けの絵本としても面白いのではないかと思いましたが、絵は描かないのですか?

→「絵はあまり得意ではないのですが、絵を描いてくれる人が見つかれば、いっしょに作品を作っていきたいと思っています。」

*昼休みにインタビューに答えてくれました。小説だけでなく、いろいろなことにチャレンジしていることがわかりました。今後も応援していきたいと思います。次回作も楽しみにしています。その時は「校長室便り」でも紹介したいと思います。

*もし、作品を読んでみたいという方は、新聞紙上に掲載されていた問い合わせ先(rumi.arakawa17@gmail.com)まで連絡してみてください。校長室にもあります。

*1冊300円で販売していますが、経費を除いた収益は、難病の治療の研究等に取り組んでいる団体に寄付したいということでした。

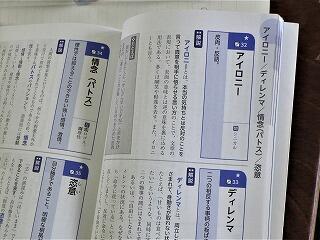

【高2】現代文の授業見学(武田先生)

4月21日(水)・28日(水)の2限目、高校2年2組の「現代文」の授業(武田先生)を見学しました。今回は、清岡卓行の評論「ミロのヴィーナス」が題材です。

高校の国語で、評論の授業がどのように行われるのか、興味がありました。

本校で育成することを重視している「クリティカルシンキング」とどのような関連があるのかなと思っていました。

まずは、4月21日(水)2限目の授業です。

ここでは、言葉の対比によって、文章全体の構成をまず、大づかみにとらえていました。例えば、「量の変化」と「質の変化」がそれぞれ、何を意味しているか、また、「夢をはらんだ無」と「限定された有」が示すもの、といったように、評論文の切り口を明確に示していました。そして、それらを生徒同士が相談したり、教えあったりすることで、納得できてから、次に進んでいました。

続いて、1週間後の4月28日(水)2限目です。

ここでも、相反することを対比させて考えることが徹底されていました。そして、対比させた事項についての関係性を考えさせることで、著者の主張が浮かび上がるように、授業の構成が工夫されていました。(国語が専門ではないのに、偉そうに適当なことを言ってすいません)

また、「不思議なアイロニー」などの言葉を生徒が自分で調べながら理解しているのは、とても良いと思いました。(それにしても便利な辞典があるんですね)

重要なことは、自分の考えだけでなく、近くの生徒との交流によって確かめていました。

*評論文の読解の仕方には、いろいろな手法があるのではないかと思いますが、今回の「ミロのヴィーナス」では、文章全体の構成を大つかみにとらえ、重要なキーワードから、内容の理解を深めていっているんだなあと思いました。全体を構成するいくつかのパーツに分解し、その内容について、友達と相談したり、辞書で調べたり、お互いに共有したりすることによって、エビデンスとなり、それを積み重ねることで、正しく理解しようとするのは、まさに「クリティカルシンキング」だと思いました。

*確かに、こうした授業によって、クリティカルシンキングができるようになるんですね。勝手に理解しました。

*また、特筆すべきは、この授業の中では、生徒は傍観者ではなく、評論の森のなかを適切な道しるべによって導かれる探究者(チャレンジャー)であることでした。

【中3】理科の授業見学(中村先生)

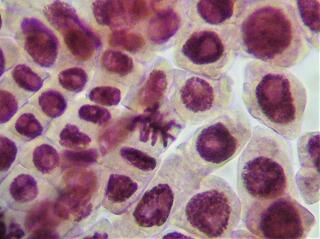

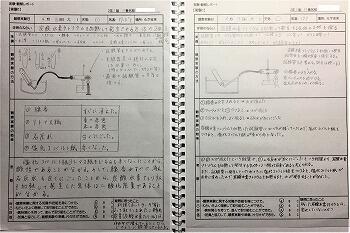

4月28日(水)2限目、中学3年2組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。今日は「ニンニクの根の細胞分裂の観察」でした。

神戸先生が「細胞の染色体がよく見えますよ!」と職員室の先生方に声をかけたせいか、中3の担任の先生方が理科室に集まってきました。

山口さんの顕微鏡がよく見えている、という口コミで、山口さんの周りに集まってきました。

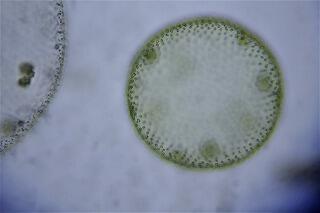

栗原先生は、やる気満々で、スマホで写真を撮っていました。学年通信の紙面を飾るそうです。山口さんの顕微鏡で見た細胞分裂像が、一番上の写真です。

ニンニクの根の細胞分裂は、根の先端を柔らかくなるように処理した後、柄付き針で細かくほぐし、スライドグラスで押しつぶします。そこに、酢酸オルセイン溶液を1滴たらし、染色します。最後に、カバーガラスをかけて、顕微鏡で観察します。

今回は、細胞が分裂する時間帯と観察する時間帯が、見事にマッチし、素晴らしい分裂像を観察することができました。よく見てみると、山口さんの作ったプレパラートだけでなく、ほとんどの顕微鏡で見えてました。

実験観察で、きれいに見えたり、うまく結果が出たりすると、それだけで人生得した気分になりますね。少なくとも、この時間のねらいは、見事に達成されました。

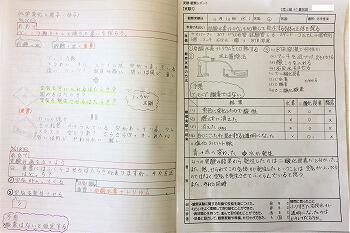

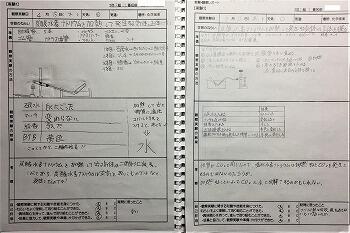

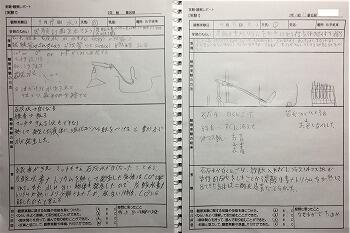

【中2】数学の授業見学(星野先生)

4月28日(水)1限目、中学2年3組の「数学」の授業(星野先生)を見学しました。

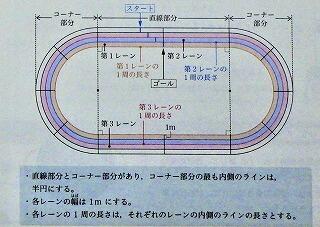

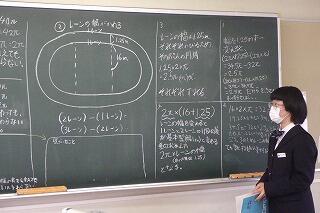

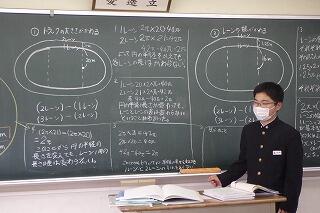

「陸上競技で、決められたレーンでトラックを1周走る競技を行うとき、トラックの大きさによって、スタートラインをずらす長さはどのようになるか」という問題について、文字を使った式を利用して解決することが、今日の授業の目的です。

「陸上競技で、決められたレーンでトラックを1周走る競技を行うとき、トラックの大きさによって、スタートラインをずらす長さはどのようになるか」という問題について、文字を使った式を利用して解決することが、今日の授業の目的です。

前回の授業で、1レーンのコーナー部分の長さは、半円の半径を16mとすると、32π m、2レーンのコーナー部分の長さは、(32+2)×πm=34πmとなり、レーンが一つ外側になると、2πm長くなることを求めました。

→πを、3.14とすると、2πだと6.28となりますので、6.28mずらせばいいことになります。

今日の授業は、ここからの応用で、

①トラックの大きさが変わったらどうなるか、

②レーンの幅が変わったらどうなるか、

について、文字を使った式を利用して、解決します。

4人1組のグループになり、相談しながら解決します。

まずは、いきなり文字を使った式ではなく、トラックの大きさは、コーナー部分の半径を16mから20mにした場合とします。また、レーンの幅は、1mから1.25mにした場合で考えます。その結果をグループの代表が、黒板に説明を書いています。

そして、グループごとに結果を発表します。

この後、半径をrという文字を使うと、どう表すことができるかを考えます。

生徒は、文字を使った式を利用すると、一般式として表すことができることを理解します。

こうした一連の課題を協働して解決を目指すことで、全員が理解できる、という大きなメリットがあります。

本校では、中高ともに、数学でも「ペアワーク」や「グループワーク」が日常的に行われており、「主体的、対話的で、深い学び」を目指しています。

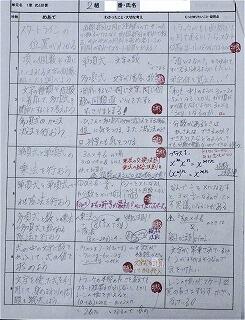

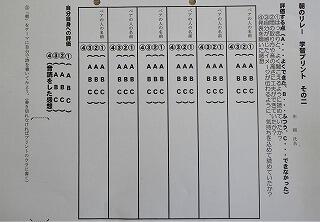

また、数学科ではPDCAサイクルを取り入れており、生徒は授業ごとに、振り返りシートに「今日のめあて」、「分かったこと・大切な考え」、「もっと知りたいこと・疑問点」について、書いて提出しています。

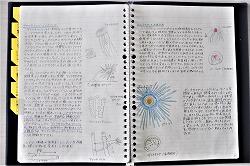

(↓こんなふうに)

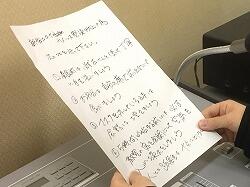

それでは、今日の授業の振り返りでは、どんなことが書かれていたでしょうか?

何人かの振り返りを見てみましょう。(注:よく書いているものを選んでいるわけではありません。重なっているものを上から順番に何枚か写真に撮りました。)

このように、生徒たちは毎時間ごとに、理解を実感しながら成長しています!

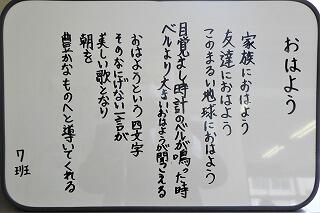

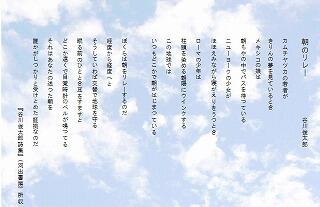

【中1】国語の授業見学(北堀先生、続編)

4月28日(水)1限目、中学1年2組の「国語」の授業(北堀先生)を見学しました。これは、前日(27日)の国語の授業の続きです。自作の詩の朗読、発表などを行いました。

まず、自分の詩をつくってみるところから始まります。

谷川俊太郎「朝のリレー」にちなんで、「朝」をテーマに詩を作ることにしました。

次に、4人グループを作り、その中で順番に自作の詩を朗読し、グループの中で最も良かったものを選びます。

続いて、各班で最も良かった詩を、クラス全体に向かって朗読します。

皆さん、素晴らしい詩でした。一部を紹介します。

この後、全部で9班の代表の詩の朗読により、どれが良かったか、どこが良かったのか、について話し合います。

詩を作ることと朗読することは、深く結びついていることが分かりました。

「主体的、対話的で、深い学び」にもつながっているのかも知れませんね。

【高校】剣道部、個人戦3回戦進出!

4月26日(月)栃木県総合運動公園武道館(宇都宮市西川田)にて、令和3年度第62回栃木県高等学校総合体育大会兼第68回関東高等学校剣道大会県予選会(個人戦)が行われ、2年生の飯塚偉琉(いいづか たける)君が3回戦に進出しました。大健闘でした。

飯塚君は、1回戦(宇都宮南の生徒)小手2本で勝利、2回戦(鹿沼東高の生徒)面2本で勝利し、3回戦に進出しました。写真は、2回戦で面1本を取った瞬間の写真です。(この写真は、剣道部が撮影したビデオの画面から切り取ったものです。)よく勝てたな、というくらいの対戦相手だったそうです。

3回戦は、佐野日大高の選手と対戦し、0-1で惜敗しました。この対戦相手は、飯塚君が目標にしていた選手で、その選手と接戦で戦うことができたことは、大きな自信になったそうです。

3年生の西塚翔望君は、1回戦で、今市高の選手と延長戦までもつれ込み、最後に1本取られて惜敗しました。

次の大会は、インターハイ県予選(5月27,28日)です。飯塚君は、3回戦突破し試合内容の質を上げること、西塚君は、同じ技に固執せず、多彩な技で攻め込むこと、を目標としているそうです。頑張ってください。応援しています。

また、4月25日(日)には、団体戦が行われ、今回、女子が佐野高校単独チーム(3名)で、参加しました。これも特筆すべきことです。参加した選手は、2年生の羽切七菜さん、田村真梨奈さん、篠原彩絢さんの3名です。1回戦は、引き分け、判定差で敗退しましたが、健闘しました。こちらも、インターハイ県予選、頑張ってください。応援しています。

普段の練習風景

【高校】下野新聞の取材がありました

4月27日(火)放課後、下野新聞の記者が来校し、次の3つの活動について取材しました。

①囲碁将棋部、県大会団体戦優勝!

②科学部、高文祭、自然科学部門 栃木県代表!

③2年生の店網君、日本地学オリンピック銅賞受賞!

同時に、3つの取材、というのは、めったにないと思います。

①囲碁将棋部、県大会団体戦優勝!

②科学部、高文祭、自然科学部門 栃木県代表!

③2年生の店網君、日本地学オリンピック銅賞受賞!

同時に、3つの取材、というのは、めったにないと思います。

①囲碁将棋部

団体戦に出場した3名が揃っていませんでしたので、3名揃っての写真は、後日、学校から送付することとなりました。参考までに、2名だけの写真です。3名揃っての写真及びインタビュー等は後日、紹介します。

②科学部

高文祭に出場する3年生にインタビューし、3年生の部長、副部長、そして、2年生の部長、副部長、計4名で写真を撮影しました。

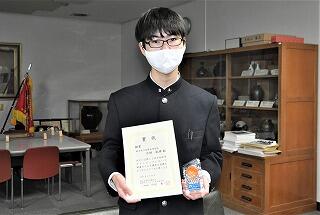

③2年生の店網くん

日本地学オリンピックで銅賞を受賞したことは、本校のHPを見て知ったそうです。

(下野新聞も本校のHPをチェックしてくれていると聞き、嬉しく思いました)

*下野新聞には、それぞれいつ掲載されるかはわかりませんが、その時はHPで紹介します。

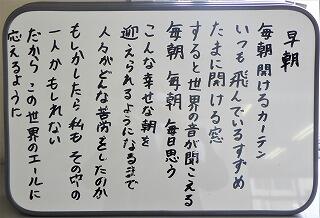

【中1】国語の授業見学(北堀先生)

4月27日(火)5限目、中学1年2組の「国語」の授業(北堀先生)の授業を見学しました。谷川俊太郎の「朝のリレー」という詩に関する授業でした。

「朝のリレー」は教科書の最初のページに出てきます。

授業では、まず、この詩がどんなことを言っているのか、そして、その内容を伝えるためには、どの部分をどんな工夫をして読んだらいいかを考えました。

それを踏まえ、詩を棒読みした時と、感情を込めて読んだ時とで、詩の印象がどのように変わってくるか、北堀先生の朗読を聞いて、考えました。

次は、生徒それぞれが、詩の読み方を考えながら、実際に朗読します。

2人一組となって、お互いに相手の朗読を聞き合いました。

その際、次の点に注意しながら、朗読をしたり、聞いたりしました。

①はっきりと、よく聞こえるように読めていたか

②間のとり方や音の高さに工夫ができていたか

③自分が感じたイメージが伝わるように、気持ちを込めて読んでいたか

④発表を聞いた感想

生徒は、教室の中を動き回り、男女3人ずつ、計6名のクラスメートと、順々にペアになり、お互いの朗読を聞き合い、評価し合いました。

最後に、6名のクラスメートの朗読や自分の朗読の感想を聞いたことを参考に、自分の朗読について、振り返りをしました。

生徒たちは、相手から自分の朗読を真剣に聞いてもらうことによって、逆に、自分が伝えたい内容、伝えなければならないことが、明確になっていく、という体験をしていました。詩というのは、伝えたい人と、そこから何かを感じようとする人がいて、初めて意味のあるものになっていくことも感じ取っていたようです。

また、普段あまり話をすることがなかったクラスメートとも、朗読を聞き合うことを通して仲良くなっていました。

さて、次回は、自分で自分の詩を作って朗読する、という授業だそうです。

どんな詩が生まれてくるか、楽しみです。

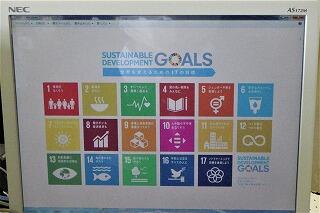

【中1】CTPの授業見学(粂谷先生、廣瀬先生)

4月27日(火)4限目、中学1年1組の「CTP」の授業(粂谷先生、廣瀬先生、コンピュータ室)を見学しました。パソコンの使い方、課題の提出の仕方などの説明がありました。

CTPの時間は、1年生は「環境問題」などについて、調べ学習などを行ったりします。

今日は、SGDsの17のゴールの中から、自分で一つ選んで調べ、レポートを作成する練習を行いました。

今日と次回で、レポートを完成させ、提出します。

中高6年間の探究活動のスタートです。頑張りましょう。

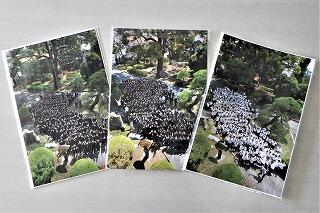

【中学】スクールガイド用写真撮影

4月27日(火)昼休み、今年度のスクールガイド用の写真撮影がありました。

管理棟3Fの窓から、中学生全員が入るように撮影しました。

管理棟3Fの窓から、中学生全員が入るように撮影しました。

スクールガイドの表紙には、開校以来、この構図の写真が使われています。

下から見上げるとこんな感じになります。岩佐写真館が身を乗り出して撮影しています。毎回、生徒や先生方の笑顔と自由なポーズが、伸び伸びとした雰囲気を出しています。

*今日は、風もなく、絶好の撮影日和でした。

【中3】国語の授業見学(松浦先生)

4月26日(月)3限目、中学3年2組の「国語」の授業(松浦先生)を見学しました。

単元は「和歌の世界」で、古今和歌集の仮名序(古今和歌集の序文として、紀貫之によって仮名で書かれたもの)の冒頭の朗読をペアで交互に行っていました。

単元は「和歌の世界」で、古今和歌集の仮名序(古今和歌集の序文として、紀貫之によって仮名で書かれたもの)の冒頭の朗読をペアで交互に行っていました。

次は、立って音読し、読み終わった者から着席しました。

朗読の仕方もいろいろなパターンがあり、それを組み合わせて変化を付けながら、集中力やモチベーションを高めていました。

次いで、我が国で「三大歌集」といわれる、万葉集、古今和歌集、新古今和歌集の3つについて、それぞれどんな特徴があるか、グループになって、調べました。

班によっては、3つの歌集を分担して調べたり、各自が3つ全部調べて後で共有したりするなど、調べ方にも特徴がありました。

最後に、3つの歌集それぞれについて、各班から発表がありました。

確かに、違いを調べることで、それぞれの特徴が明確になり、発表を聞いていた自分も、なるほどなあと思いました。「和歌の世界」に興味を持たせるというねらいは達成できたのではないかと思います。松浦先生の授業で、自分もこれらの歌集を読んでみたいと思いました。

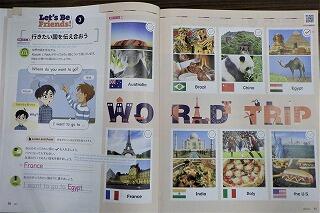

【中1】英語の授業見学(高木先生、廣瀬先生)

4月26日(月)2限目、中学1年1組と3組の「英語」の授業(高木先生、廣瀬先生)を見学しました。

高木先生の授業(1組)では、まず、2人1組のペアになり、1分30秒間で、お互いに自己紹介(名前、出身小学校、好きなもの、行きたい国など)を行っていました。

この活動は、簡単な会話のスキルを身に付けるだけでなく、生徒同士の人間関係を築いたり、失敗や間違いを気にせず、英語を話すことに慣れることが目的です。

相手を変えて、6回転するころには、ずいぶん和やかな雰囲気になってきました。

さて、ここからが今日の授業の本題です。英語は小学校でも習っていますが、まず、アルファベットを大文字と小文字で、正確に速く書く練習を行いました。

皆さん、とても上手に書けていました。

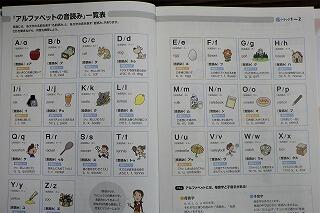

次に、アルファベットの「名前読み」と「音読み」についてです。

同じ時間帯で、1年3組で英語の授業をしている廣瀬先生のクラスを見てみましょう。英語のペアワークを行うなど、高木先生と同じ進度で授業をしています。

ここで、「名前読み」と「音読み」について説明します。(初めて聞く大人の方が多いと思います)

例えば、アルファベットのD(d)の名前読みは「ディー」ですが、dogを「ディ・オー・ジー」と読んでも意味は通じません。dogを「ドッグ」と発音するときの「ドゥ」がdの音読みということになります。日本語だと「いぬ」は、名前読みでも音読みでも「イヌ」で同じ発音ですが、英語は「名前読み」と「音読み」で発音が変わります。

改めて考えてみると、不思議と言えば不思議ですね。

こんなことは、自分が中学生の時は教わりませんでしたが、現在の学習指導要領の下ではしっかり学んでいます。

生徒は、一つ一つのアルファベットの音読みの発音の仕方をCDの音声に合わせて練習します。のどに手を当てながら、日本語の発音と英語の発音では、振動が違うことを楽しみながら確かめていました。附属中では、こうした基礎・基本から、時間をかけて納得しながら丁寧に学んでいます。

高木先生の授業でも、同様に「名前読み」と「音読み」の違いをしっかり学んでいました。

45分間という限られた時間の中に、英語の基礎がぎっしり詰まった2人の先生の授業でした。生徒たちも楽しく学んでいました。

身近な風景 ~カエデの種子

4月24日(土)、佐野市の梅林公園の「カエデ」の樹には、種子が出来ていました。

4月11日(日)に見た時には、花が咲いていましたが、その花が咲いていた場所に種子が出来ていました。

4月11日(日)

4月24日(日)2週間後です。羽が2枚付いたような種子が出来ています。

これが、秋になると熟して固くなり、羽の部分がくるくると回りながら落ちていきます。その元になる種子は、すでに4月にできていた、ということを今回、初めて知りました。

<NHK for school> 「カエデのたね」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005400744_00000

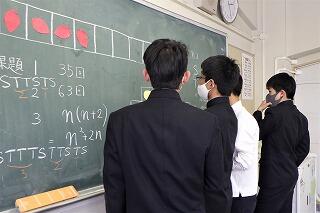

【中3】数理探究「ペグゲーム」の授業見学(星野先生)

4月23日(金)5・6限目、中学3年2組の数理探究(数学分野)「ペグゲーム」の授業(星野先生)を見学しました。

数理探究は、佐野高校附属中学校の「学校設定科目」で本校のオリジナルな授業です。

中3は、前期に、数学分野と理科分野を1週間交代で、2時間連続の授業を行います。(中2の数理探究は、後期に実施します。)

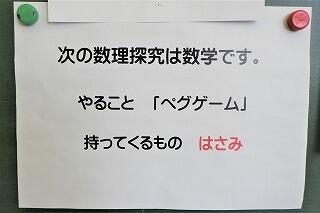

今日は、数理探究の数学分野の第1回です。生徒には、事前に実施内容と準備するものを予告しています。

授業のタイトルと持ってくるものはわかりますが、具体的に何をやるかは、当日のお楽しみです。

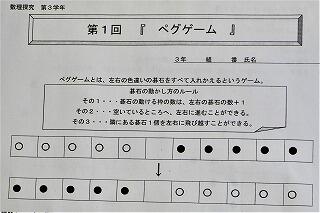

ペグゲームは、上のプリントのように、左右の色違いの碁石をすべて入れ替える、というゲームです。その際、碁石の動かし方には、次の3つのルールがあります。

その1:碁石の動ける枠の数は、左右の碁石の数+1

その2:空いているところへ、左右に進むことができる。

その3:隣にある碁石1個を左右に飛び越すことができる。

実際に、碁石のカードを作って、自分で確かめながら動かしていきます。

ここで、ハサミを使います。

このゲームは、最低何回の移動で入れ替えることが出来るかを求めます。

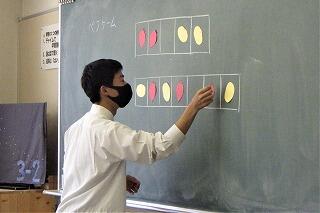

碁石が、白2個と黒2個の場合、白3個と黒3個の場合、白4個と黒4個の場合など、どうすれば最短で移動できるか、わかった生徒が黒板を使って、デモンストレーションしています。

そして、いよいよ、白5個と黒5個の場合をプリント上で、各自チャレンジしています。

次は、碁石の数が増えていったとき、さらには、白n個、黒n個の場合、最低何回の移動で入れ替わることができるか、規則性を探究します。

この辺りになってくると、だんだん熱を帯びてきて、想像もつかなかったアイディアを思いついた生徒も出てきて、黒板でプレゼンをしてくれました。

思わず、立ち上がって、碁石の動きに注目しています。

また、プリントの裏面には、チャレンジ編として、より難問が載っています。

これに挑戦する生徒も出てきました。

*今回の数理探究「ペグゲーム」は、ゲームの中に、どのような数学的な規則性が隠れているのか、また、それを探し出す楽しさを感じることが、大きな「ねらい」です。

*また、答え(解き方)は一つでなく、意外な解き方がある、ことを発見することも「ねらい」の一つです。それに果敢にチャレンジし、知的な好奇心を高めることができる皆さんは、やはり素晴らしいと思いました。

【中1】理科の授業見学(神戸先生)

4月23日(金)6限目、中学1年2組の理科の授業(神戸先生)を見学しました。

今日は、校庭の「生き物マップ」を作るため、資料集とプリントを持って、野外調査を行いました。

今日は、校庭の「生き物マップ」を作るため、資料集とプリントを持って、野外調査を行いました。

4人1組のグループで、前庭、中庭、校庭など、いろいろな場所で、生き物調べを行いました。

中庭には、いろいろな花が咲いていました。

シロツメクサです。

ミツバチも飛んでいました。

ニワゼキショウ

カラスノエンドウ

スズメノエンドウ

暖かな日差しが心地いいです。

生徒たちは、終了10分前には、理科室に戻りました。

自分たちが見つけた生き物が何だったのか、資料集で確認し、まとめています。

一人一人のプリントには、自分で見つけた生き物が、地図上に記録されています。

次回は、これらをまとめて、クラス全体で「校庭全体の生き物マップ」を完成させます。4月ならではの授業風景です。

【中1】社会の授業見学(宍戸先生)

4月23日(金)5限目、中学1年3組の社会の授業(宍戸先生)を見学しました。

授業の後半10分間程度の見学でしたが、皆さん、集中して授業に臨んでいました。

授業の後半10分間程度の見学でしたが、皆さん、集中して授業に臨んでいました。

今日は地理分野で、授業のめあては「地球上の大洋と大陸の分布について理解する」でした。教室に入ったら、全員から挨拶をされたので、びっくりしました。

授業では、地球上の大陸の模式図を書いていました。まず、教科書の図をなぞり、次に、ノートに模式図を書き、そこにそれぞれの大陸名などを書き込んでいました。

*まだ始まったばかりですが、授業に前向きに取り組む姿は素晴らしいと思いました。

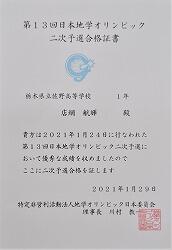

【高2】第13回日本地学オリンピックで銅賞受賞!

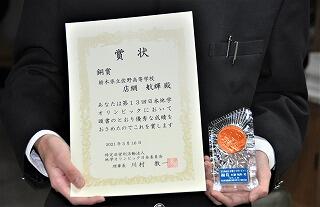

高校2年の店網航輝(たなあみ こうき)君が、3月に行われた「第13回日本地学オリンピック」の本選に本県では唯一出場し、見事、銅賞を受賞しました。おめでとうございます。

第13回日本地学オリンピックは、第13回国際地学オリンピックの代表選抜を兼ねており、一次予選、二次予選を経て、本選で代表が選考されます。今年度は、コロナ禍にもかかわらず、全国で2000名以上が参加し、約40名が本選に進出しました。

本校の教育課程では、地学を学ぶことはできませんので、店網君は、独学で「地学基礎」の教科書をマスターし、さらに日本地学オリンピックの過去問を勉強したそうです。また、宇都宮大学のグローバルサイエンスキャンパス(iPU)にも参加し、地学関連の講座も受講しました。(宇都宮大学からも、店網君の銅賞受賞に祝意が寄せられました。)

本選は、本来は合宿形式(2泊3日)で、鑑定等の実技を含む選考が行われますが、新型コロナの影響で、合宿形式ではなく、3月15日(月)に試験官が来校し、本校の物理教室で、店網君の筆記試験が行われました。

筆記試験は、地質分野、固体地球分野、気象分野、海洋分野、天文分野の5つの分野について、それぞれ制限時間30分で解答します。単純に、合計すると、2時間半にも及びます。

ちなみに、今回の問題が公表されています。これはもう、大学入試問題レベルですね。これを独学で解答できるようになる、というのは並大抵のことではないと思いました。

第13回日本地学オリンピック本選の問題.pdf

店網君は、「今年度も日本代表目指して挑戦します。」と力強く語ってくれました。

健闘を称えるとともに、さらなるチャレンジを期待しています。

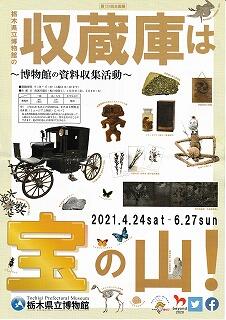

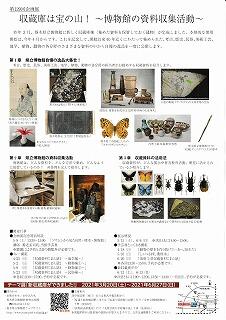

【高校】島田佐智夫先生 in 県立博物館

4月22日(木)午後、宇都宮での出張の帰りに、栃木県立博物館に立ち寄りました。今年度の異動で、栃木県立博物館にご転出された、島田佐智夫先生にお会いすることが出来ました。

島田先生は、4月から「栃木県立博物館 学芸部人文課 主任研究員」という肩書の研究者として勤務しています。栃木県立博物館は、自然課(自然系:動物、植物、地学)と人文課(人文系:考古、民俗、歴史、美術工芸)に専門が分かれており、島田先生は、人文課の考古担当です。

「民俗・考古研究室」の中に、島田先生の仕事場があります。

島田先生の担当は「考古」ですので、栃木県で発掘された古墳や埋蔵物などに関する全てのことを、「埋蔵文化センター」や「市町の教育委員会」と連携し、県民にわかりやすく伝えたり、収蔵品を管理するなどの仕事を行うそうです。

そこで、今のお仕事などについて質問してみました。

Q1:今はどんなことをされていますか?

「4月24日から、第129回企画展「収蔵庫は宝の山!」が始まりますので、その準備の手伝いなどをしています。」

「また、10月9日からは、自分が担当する企画展「木と木の実の考古学 ~縄文時代の低湿地遺跡と植物の利用」が始まりますので、そのための準備(勉強)をしています。」

Q2:考古学を担当されることを、どう思っていますか?

「もともと、自分は倫社、哲学が専門ですので、考古学については全くの初心者です。しかし、これから、新しい分野の勉強ができることは、とても楽しみで、自分の専門分野が広がると思っています。」

Q3:考古学と哲学は何か関係はありますか?

「考古学は、英語でArchaeology(アルケオロジー)と言いますが、接頭語のArchaeアルケーは、古代ギリシャ哲学で「万物の根源」を意味しています。つまり、哲学も考古学も「真実を探る」という点で、共通の根っこから生まれた学問なんです。

一方、哲学は書物に書かれた文言を対象としていますが、考古学には古文書はありません。発掘された物(エビデンス)が全てです。エビデンスから、どれだけ真実に迫れるか、という哲学にはない面白さがあります。」

Q4:博物館には生徒がいないので寂しくはないですか?

「今まで担任をしていた学年を卒業させることが出来なかったのが、心残りです。

自分は学校で教えるのが仕事ですので、何年かしたら、必ず、学校に戻ってきます。その日を心待ちにしています。しかし、それまでは、与えられたチャンスですので、新しい分野の勉強を頑張りたいと思っています。」

Q5:佐高生・佐附中生にメッセージをお願いします。

「考古学は、発掘(エビデンス)から仮説を立て、そこで暮らしていた人々の姿を解明します。皆さんが学校で行っている「探究学習」と本質的には同じです。博物館には、自然系、人文系を問わず、たくさんのエビデンスがあります(宝の山)。ぜひ、博物館に遊びに来てください!」

Q6:博物館で、生徒が、島田先生にお会いすることはできますか?

「受付で言ってくれれば、(博物館にいれば)お会いすることは出来ると思います。博物館に来た際には、ぜひ、お声がけください。」

*島田先生は、とても元気に仕事をされていました。新しい仕事にチャレンジしている姿は輝いていました。

【中2】国語の授業見学(石塚先生)

4月22日(木)1限目、中学2年2組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

一人一台パソコンを使っての初めての本格的な授業でした。

一人一台パソコンを使っての初めての本格的な授業でした。

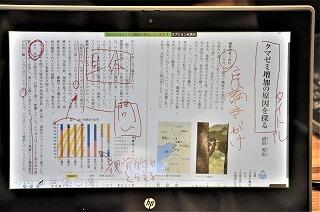

今日の授業は、論説文「クマゼミ増加の原因を探る」(沼田英治)を教材として、

1 文章の構成や展開について、理解を深める。

2 文章全体と部分の関係や、文章と図表の関係に注意して読む。

ことを目標としています。

これまでの石塚先生の授業は、この単元では、黒板に教科書を拡大した紙を貼り、そこに文章の構成や図表との関係について、書き込んでいき、生徒はそれを見ながら、各自のプリントにも書き込んでいく、というやり方で進めていました。

今回、一人一台パソコンを活用し、教科書のページをパワーポイントに貼り付けたものをZoomで配信し、説明をしながら、その画面にコメントなどを書き込んでいく方法を採用しました。生徒は、休み時間のうちに、自分のパソコンを収納庫から持ってきて、ログインして待っています。

(↑黒板に書いてありました!)

授業では、生徒のパソコンに、このような画面が配信されます。赤い文字等は、説明しながら、その場で画面に書き加えられていきます。

生徒はこれを見ながら、自分の授業プリントに重要なことや指示されたことを書き込んでいきます。

なるほど、この方法だったら、一人一台のパソコンを活用するメリットはあるなと思いました。

生徒に、一人一台パソコンを使った感想を聞いてみると、

「今までの黒板に貼った紙に、先生が書き込むのを見るのに比べて、パソコンの画面の方が、はるかに見やすいです。」

「自分は目があまりよくないので、黒板が見づらいこともありますが、これだとはっきり見えました。」

「目の前で画面を見ることができるので、授業に集中できます。」

「班での話し合いも、黒板を見ながらではないので、みんなで集中できると思います。」

など、肯定的な評価でした。

今回の授業については、一人一台パソコンを使うことで、いままでやっている授業の進め方が大きく変わることはありませんが、授業の意図はよりストレートに生徒に伝わり、その結果、授業に集中しやすい環境になっていた、と感じました。

いまはやりの「デジタル教科書」は、紙の教科書のように、生徒が自由にページをめくることができますが、Zoomで画面を配信する方法だと、全員が同じ画面を見ながら、説明を聞くことができる、という大きなメリットがあります。石塚先生は、3日間、試行錯誤して、ようやく、これだっ、というこの方法にたどり着いたそうです。

生徒にとっては、見やすく集中しやすいメリットがあり、先生にとっても、最小限の労力で、最大限の効果が得られる方法は、たいへんありがたいと思います。

石塚先生の素晴らしいチャレンジでした。(Good Job!)

【中1】図書館のオリエンテーション(北堀先生)

4月21日(水)4限目、中学1年1組の「国語」の授業(北堀先生)で、図書館で本の借り方などを体験しました。

新入生に対して、毎年、国語の授業を使って、図書館のオリエンテーションを行っています。

北堀先生から、図書カードを使った本の借り方の説明がありました。

司書の神長さんからは、どこにどんな本があるかについて説明がありました。

読みたい本(一度に3冊まで)が見つかったら、カウンターで借りる手続きをしてもらいます。

「はらぺこあおむし」の英語版です。

ほとんどの生徒が、3冊借りていました。読んでみたい本が見つかってよかったですね。本校の図書館は、蔵書が3万9千冊ほどありますので、1日1冊ずつ読んだとしても、全部読み終わるには100年以上かかります。他の中学・高校の図書館と比べると、はるかに多くの蔵書があり、新しい本もどんどん入っています。

昼休みや放課後は、図書館で過ごしてみてはいかがでしょうか。

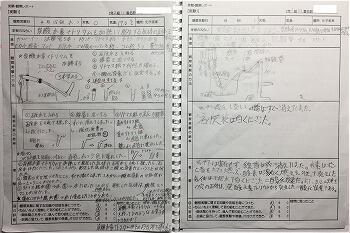

【高3】化学の授業見学(茂木先生)

4月20日(火)5限目、高校3年4組の「化学」(茂木先生)の授業を見学しました。

この時間は、HR教室でした。単元は、「電解質水溶液の化学平衡」ですが、PHの説明では簡単な演示実験を行っていました。

この時間は、HR教室でした。単元は、「電解質水溶液の化学平衡」ですが、PHの説明では簡単な演示実験を行っていました。

この単元は、計算が多いので、まずは身近なものを使って、PH(酸性、アルカリ性)について、考えさせることから始めました。

サンポール、キッチンハイター、ドメスト、ポカリスウェット、のそれぞれについて、酸性と思うか、アルカリ性と思うか、生徒に聞いてみた後、くじで指名された生徒が代表で、PH試験紙を使って、PHを調べました。

簡単な実験でしたが、これで、PHについて、ぐっと身近に感じられました。

生徒の集中力も高まってきました。

茂木先生は受験指導のベテランですが、難しい計算だけをやるのではなく、生徒のやる気を引き出す授業の工夫が随所にみられます。

生徒も、化学の授業が楽しみになるのではないかと思います。

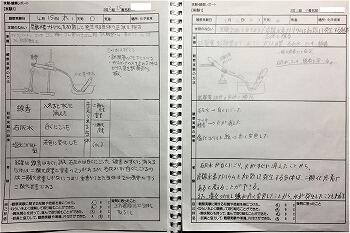

【高2】化学基礎の授業見学(笠倉先生)

4月20日(火)4限目、高校2年2組の「化学基礎」(笠倉先生)の授業を見学しました。

単元は、「第1章 物質の構成」の中の「クロマトグラフィー」でした。この時間は、HR教室で行っていますが、教室内で、簡単なクロマトグラフィーの実験を行いました。

単元は、「第1章 物質の構成」の中の「クロマトグラフィー」でした。この時間は、HR教室で行っていますが、教室内で、簡単なクロマトグラフィーの実験を行いました。

まず、小さな濾紙に折り目を付け、水性のインクで、濾紙上に印を付けます。それを水を入れたペットボトルのキャップに入れて、そのまま放置しておくと、水が濾紙を伝わって上がってきます。

水性インクは水に溶けますので、水の上昇にともなって、インクも濾紙を上昇します。その際、インクの成分により、上昇する速度が違ってくるので、色が分かれてきます。

一つの色だと思っていたのが、実は何色かのインクがブレンドされて、目的の色になっていたことが分かります。(インクの種類によっては、色が分かれないものもありました。)

簡単な実験ですが、身近な材料で、クロマトグラフィーの原理がわかりました。

生徒も興味を持って取り組んでいました。実験に使ったペットボトルのキャップは、生徒が集めてくれたものだそうです。

笠倉先生は、毎回、授業プリントを用意してくれており、生徒に聞いてみると、とても分かりやすいそうです。

そして、毎時間の最後には、生徒は「学習振り返りシート」に授業の感想や質問などを書いて提出しています。

笠倉先生は、一人一人に簡単なコメントを付けて、次の時間に生徒に返しています。こうした丁寧な指導とともに、アットホームな楽しい授業の雰囲気は、生徒のやる気を引き出していると感じました。この調子で頑張ってください。

また、生徒の皆さんは、来週の「元素記号のテスト」頑張ってください。自分たちで決めた合格点を全員がクリアできることを期待しています。

【高1】コミュニケーション英語Ⅰの授業見学(川俣先生)

4月20日(火)3限目、高校1年1組の「コミュニケーション英語Ⅰ」(川俣先生)の授業を見学しました。単元は、Lesson1「 When Words Won't Work」(言葉が機能しない時)です。

本校の英語の授業は、英語科の先生方が作り出した「授業の流れ」に基づき、プリントに沿って進めています。このため、先生によって授業のやり方が違うということはありません。

授業は、SectionごとのGoal(目標)を定め、

1 Words& Phrases(単語とフレーズ):発音確認、日本語→英語、英語→日本語

2 Listening Quiz :本文を読んで、流れを確認

3 T or F(True or False ):本文を読んで、文章の正誤を判断

4 Grammar :重要な文法を確認

5 Q & A :ペアワークで、一方が内容に関する質問をし、もう一方が答える。

6 Reading Practice :新出単語やフレーズを使って、文章を完成させてながら読む。

という順番に進めていきます。これは、どこの学校も同じと思われるかも知れませんが、実は、本校の英語科の先生方の教材研究と試行錯誤によるもので、プリントもオリジナルです。本校生の英語力の向上は、みなさんの頑張りはもちろんですが、英語科の先生方の頑張りも大きいと思います。

5 Q&A のペアワークです。

6 Reading Practice のペアワークです。

生徒たちは、こうした授業の進め方に慣れてきたようで、非常にスムーズにペアワークが行われていました。また、川俣先生は、昨年度は中学3年生の英語の授業を担当していたので、中学生がどのような英語の授業を受けているのかを熟知しています。

高校の英語の授業に向けて、生徒の意識を変えながら、授業内容を無理なくレベルアップしていることを感じました。

【高1】数学ⅠAの授業見学(大宮先生)

4月20日(火)3限目、高校1年3,4組(2クラスを3分割、大宮先生)の「数学ⅠA」の授業を見学しました。単元は「一次不等式」。先生の説明や小テストの後、2人1組のペアになり、お互いに教え会いながら、問題を解いていきます。

ペアワークを行うことにより、分からない問題を分からないままにしておくことがなくなり、なんとかして理解しようと、知恵を出し合います。また、分かった生徒が、もう一方の生徒に解き方を説明することで、より理解が深まります。

どうしても分からないときは、先生にヒントを教えてもらいます。

解けた問題は、ペアの2人が黒板に書いて、みんなに解き方を説明します。

数学の問題を解くというと、孤独な作業をイメージしますが、授業の中では、みんなで理解しようという前向きな気持ちが感じられました。みんな、頑張っていました。

【中2】技術の授業見学(粂谷先生)

4月19日(月)6,7限目、中学2年1組の「技術」の授業見学(粂谷先生)をしました。今日が、一人一台パソコンを使う最初の時間です。パソコンのセットアップから始めます。

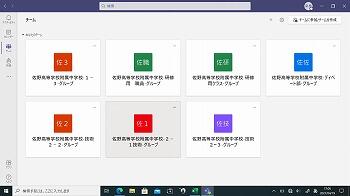

①セットアップが済んだら、「teams」を起動します。

↑上から3番目が「teams」のアイコンです。

②「技術2-1」のフォルダをクリックします。

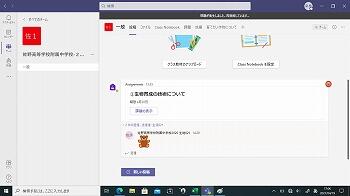

③次に「課題の表示」をクリックします。

④課題が表示されました。

⑤課題に直接入力します。この時、ネットで調べたことをコピペして貼り付けることもできます。課題は、「グリーンカーテンについて調べよう」という内容です。

⑥調べたことをパワーポイントで、自分の出席番号のページに貼りつけます。

クラス全員で、一つのパワーポイントのファイルを完成させます。このように、チームで一つのファイルを作成できるところから、」teams (チームス)と呼ばれています。

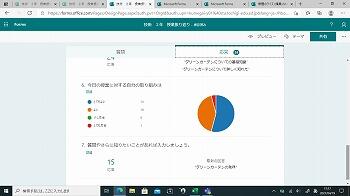

⑦授業の最後に、「forms」を使って、授業の振り返りを行います。アンケートに答えるイメージです。

⑧入力すると、クラス全体の結果が自動的に集計されます。頼んでもいないのに、勝手にグラフまで作ってくれます。

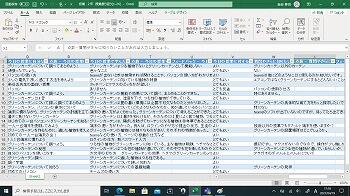

⑨コメントもこのように、エクセルにまとめて表示されます。

*一人一台パソコンによって、このようなクラス全体で協働作業を行うことが出来ます。

今日は、中高の先生方も見学に来ていました。生徒も先生方も、慣れるまでは大変ですが、生徒の方が呑み込みがよさそうです。

身近な風景 ~那須岳(茶臼岳)

4月16日(金)~18日(日)にかけて、「なす高原自然の家」で中1の「ふれあい宿泊学習」が行われました。

「なす高原自然の家」から望む那須連山(4月18日10時)

「なす高原自然の家」から望む那須連山(4月18日10時)

4月18日(三日目)の活動に午前中から参加しました。この時の天気は快晴でした。

那須岳(茶臼岳)、朝日岳など、素晴らしい眺めです。

自然の家の職員の田崎さんから、ここから見える山の名前を教えていただきました。

この日は、通常はなかなか見ることができない「飯盛大滝」もよく見えました。

(上の写真で、「飯盛大滝」がどこに位置するか、確かめてみてください。)

しかし、13時頃から、雲と風が出てきて、風花(雪)が舞ってきました。

山の天気は変わりやすいです。

今回の「ふれあい宿泊学習」の目標の一つに、「自然の大切さを学ぼう」というのがありました。2日目の「オリエンテーリング」で、野外で自然を体験する予定でしたが、あいにく、2日目は暴風雨で、外出できませんでした。

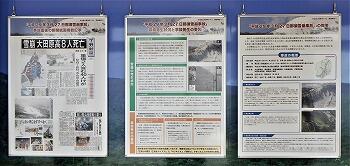

そこで、退所式の挨拶では、「自然の大切さを学ぶ」という観点から、4年前(平成29年3月27日)に高校山岳部の「那須雪崩事故」が、自然の家から見える場所で起こったことを話しました。雪崩事故があったことは、ほとんどの生徒は知っていました。

(自然の家で展示されているパネル)

さらに、佐野高校山岳部は、昭和25年12月30日に、谷川岳で雪崩に遭遇し5名の尊い命が奪われています。(私が新採で佐高に赴任した際は、山岳部の顧問として毎年追悼登山に行ってました。)

人間は、科学技術の進歩等により、自然そのものを改変したり、コントロールしようとしたりしていますが、大きな自然現象の前では、無力な存在です。台風や地震などの自然災害は言うまでもありません。

人間は地球46億年の歴史の中では全くの新参者で、地球の支配者というわけではありません。地球に生きる生物の一つに過ぎないことを理解した上で、環境を守ることや、自然の大切さを学ぶことは、とても意義のあることだと思います。その延長線上に、田中正造の「真の文明」という考え方があり、SDGsの目的にもつながってくると思います。

今回の「ふれあい宿泊学習」が、「自然」について考える際のきっかけになってくれればと思っています。

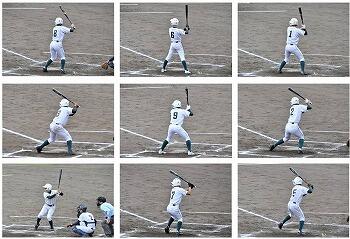

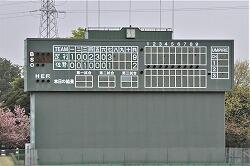

【高校】野球部、春季南部地区予選

4月17日(土)、とちぎ木の花球場(栃木市総合運動公園)で、野球部の春季南部地区予選が行われました。対戦相手は、足利高校でした。

今日の試合は、今年度の新チームとしての初の公式戦だったのではないかと思います。

昨年度、3年生が引退した後は、単独チームが組めず、足利清風高校との合同チームで新人戦を戦いました。

今年度は、1年生が7名入部し、合計17名の部員となり(うち、マネージャー4名)、単独チームで出場することが出来ました。

今日のスタメンは、

1 センター:若田部君(2年)

2 ショート:佐山君(3年)

3 ピッチャー:古橋君(2年)

4 ファースト:松本君(2年)

5 ライト:阿部君(3年)

6 キャッチャー:猿橋君(2年)

7 セカンド:大門君(1年)

8 レフト:鯉沼君(3年)

9 サード:小林君(1年)

でした。

試合は、3回までは互角でしたが、4,5、7回に追加点を奪われ、結果としては9対2で敗れました。

本校の守備は手堅く、いいプレーがたくさんありました。やるべきことはできていたと感じました。

しかし、それ以上に相手の打者に力があり、強いチームでした。

今日が新チームの船出ということでしたが、いいチームになると思いました。

応援しています。

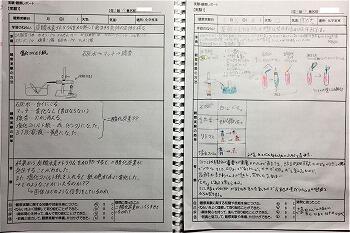

【中2】理科の授業見学(中村先生)

4月15日(木)4限目、中学2年2組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。

今日の授業は、「炭酸水素ナトリウムを加熱して発生する気体の正体を探る」ことが狙いです。

今日の授業は、「炭酸水素ナトリウムを加熱して発生する気体の正体を探る」ことが狙いです。

まず、実験器具をセットし、炭酸水素ナトリウムを加熱し、発生する気体を水上置換法で、試験管に3本集めます。その気体を、①石灰水を入れる、②線香を近づける、③リトマス紙の反応、などから、気体が何かを考察します。

中村先生からは、試験管内に発生した水滴が、水であることを確かめるために、「塩化コバルト紙」を使う方法の説明が追加されました。実験道具をかたずけた後、最後にプリントをまとめます。実験の方法、結果、考察などを、工夫しながら自分の言葉で書いていきます。考察も感想ではなく、論理的になぜ、そう判断したのかが具体的に書かれています。

(↓こんな風に)

そして、プリントを提出して、授業が終了します。

ここまでの、実験の準備、実験、記録、後片付け、プリントのまとめ、という一連の作業を生徒たちは、何も言われなくとも、とてもスムーズにこなしていました。

ここまでを45分の授業の中で、きっちりできる生徒たちは、凄いと思います。

遊んでいる生徒は一人もおらず、皆集中していました。お見事でした!

その証拠に、当日提出されたプリントの一部(選んだわけではありません)を以下に紹介します。これからの授業も楽しみです。

【中学】伝統文化教室の講師の方々

附属中では、茶道や華道など、日本の伝統文化について学ぶ探究活動を行っています。

今日は、茶道の荒井佳子(宗佳)先生と、華道の清水克江(一克)先生が、学校にご挨拶にお見えになりました。

(左から、清水先生と荒井先生)

今日は、茶道の荒井佳子(宗佳)先生と、華道の清水克江(一克)先生が、学校にご挨拶にお見えになりました。

(左から、清水先生と荒井先生)

今年度の伝統文化教室は、2年生が4月20日から、1年生が5月18日から始まります。生徒たちは、とても楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。

【高2】グローバル情報の授業見学

4月15日(木)1限目、高校2年3組の「グローバル情報」の授業を見学しました。

「グローバル情報」では、今年度、課題研究するテーマについて、情報収集を行っていました。関連する記事が載っている新聞をもってくる生徒もいたり、ネットで調べている生徒もいました。

皆それぞれ、課題意識をもって取り組んでおり、今後が楽しみだなと思いました。

感謝の電話がありました

4月14日(水)、佐野市内の病院の看護師の方から、次のような電話がありました。

「佐野高の生徒(2年3組の北條晴己君)が登校中に、具合が悪くなっていたおばあさんから救急車を呼んでくれと頼まれ、乗っていた自転車を脇に寄せて、介抱していました。私が勤務している近くの病院からその様子が見えたので、おばあさんは病院で引き受けました。お陰様で、その方の具合は大丈夫でした。生徒さんにとても感謝していましたので、ぜひ、生徒さんを褒めてあげてください。」

ということでしたので、今日の朝のHRの時間に、各担任から全校生徒に紹介してもらいました。通り過ぎてしまうこともできたはずですが、自分でできることを冷静に判断して、丁寧に対応してくれました。

このような生徒がいることを、とても嬉しく、誇りに思います。

このような生徒がいることを、とても嬉しく、誇りに思います。

朝の交通指導(3日目)

今朝も、佐高周辺の3ヵ所で交通指導を行いました。

交通指導員の松本様も毎日、佐高前の交差点に立っていただいています。

本当にありがとうございます。

交通指導員の松本様も毎日、佐高前の交差点に立っていただいています。

本当にありがとうございます。

【中3】荒川さんが下野新聞で紹介されました

4月13日(火)、下野新聞で、附属中3年生の荒川芽萌里(めもり)さんの紹介記事が掲載されました。荒川さんは、「自分と他人の違いを認め合うことの大切さを伝えたい」と、物語を創作し、手作り冊子を作成しました。

(下野新聞4月13日、第26面に掲載、 著作物利用許諾済み)

2021.4.13 物語創作 中3荒川さん.pdf

(下野新聞4月13日、第26面に掲載、 著作物利用許諾済み)

2021.4.13 物語創作 中3荒川さん.pdf

【高1】トビタテ!留学JAPANへの挑戦

4月13日(火)放課後、選択4教室では、「トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム「高校生コース」~第7期アカデミック」のエントリーのための動画撮影をしていました。

今回は、高校1年生3名が応募すべく準備を進めています。新型コロナの影響で、対面での面接は実施せず、「留学に対する思い」を2分以内で語る、動画審査を行います。

「なぜ留学したいのか」「何を学びたいのか」「なぜトビタテに応募したのか」など、留学に対する思いや意気込みを自分らしく語ることが求められています。

倍率は3.5倍程度と、かなりの倍率ですが、締め切り(4月20日)までには、まだ時間がありますので、ブラッシュアップして、チャレンジしてください。応援しています。

【中学】手芸部の練習風景

4月13日(火)放課後、被服室で中学の手芸部が活動をしていました。

高校にも手芸部がありますが、人数も多いので、中高で曜日を変えて活動しています。

現在、2年生5名、3年生13名、計18名で活動しています。今日は、新入生の勧誘や部活体験も行っていました。

手芸部の大きな旗?を広げて、新入生にアピールしていました。

チャレンジのかいあって、新入生何名かが部活体験に来ていました。

高校にも手芸部がありますが、人数も多いので、中高で曜日を変えて活動しています。

現在、2年生5名、3年生13名、計18名で活動しています。今日は、新入生の勧誘や部活体験も行っていました。

手芸部の大きな旗?を広げて、新入生にアピールしていました。

チャレンジのかいあって、新入生何名かが部活体験に来ていました。

今日は新入生向けに、「コースター作り」の体験を行っていました。

ミシンで縫っています。

仕上げに、アイロンをかけています。

普段は、バックやマスコットなど、自分が作りたいものを作っているそうです。

部長の中崎さんが、いろいろと説明してくれました。

工夫してオリジナルなものを作る楽しみは、手芸部ならではですね。

【高校】吹奏楽部 ~中庭コンサート

4月13日(火)放課後(16時50分頃)、委員会活動が終わった中学生たちに、吹奏楽部の金管楽器メンバーが、中庭で演奏を披露しました。

曲目は、金菅八重奏のための「文明開化の鐘」です。

曲目は、金菅八重奏のための「文明開化の鐘」です。

吹奏楽部は、5月の連休に定期演奏会を開催する予定です。そこで、お客様を出迎える音楽として、この「文明開化の鐘」を演奏するそうです。

演奏時間5分程度の短い曲ですが、明るく優雅で元気の出る曲です。題名の通り、文明開化の夜明けのように、時代が明るい未来へと移りゆく、希望に満ち溢れています。

13人の奏者の前を歩いていく中学生たちに、明日も頑張ろう、と背中を押してくれたような気がしました。

「中学生にエールを贈りたい」、吹奏楽部(有志)の願いは届いていたのではないでしょうか。

演奏終了後、「本番までには、もっと練習してうまくなります!」と力強く宣言してくれました。吹奏楽部のチャレンジを楽しみにしています。

朝の交通指導

4月13日(火)~16日(金)の4日間、「春の全国交通安全運動期間」に伴い、登校中の生徒の安全指導を行います。場所は、①佐野高校前交差点、②朝日森天満宮交差点、③カワチ薬局前交差点、の3ヵ所です。

【中1】校内オリエンテーリング

4月12日(月)、今日は、クラスごとに男女混合で5~6名の班をつくり、校内オリエンテーリングを行いました。校舎配置図を頼りに校内を回り、制限時間内に問題を解いて教室に戻ってくることがルールです。

上の写真は、「校長室の前の廊下に展示してある絵画のタイトルは?」という問題を解いているところです。

こんな問題もあります。

「図書室と同じ階にあって、剥製(はくせい)が廊下にある教室の名前は?」

皆さん、ちゃんとたどり着いていました。正解は「生物室」ですね。

ちなみに、廊下に展示している剥製(はくせい)は何でしょうか?

この剥製(はくせい)は、「トキ」です。わが国では、野生のトキは1925年頃にはほぼ絶滅していたとされていましたが、佐渡ヶ島で目撃されたことがきっかけで、1952年に国の特別天然記念物に指定されました。

しかし、1981年に佐渡ヶ島に残されていた野生のトキ5羽すべてを捕獲し、繁殖を試みましたが、すべて失敗し、2003年、10月10日、最後のトキが死亡し、日本産のトキは絶滅しました。現在、佐渡で繁殖している個体は、中国産の個体です。

この剥製は、絶滅する以前に捕獲されたものですので、今から100年くらい前に日本で捕獲されたものではないかと思われます。つまり、100年くらい前は生きていた本物のトキの標本です。栃木県では、県立博物館と宇都宮高校と本校だけにしか、トキの標本は存在していません。非常に貴重です。まさに、佐野高校のお宝です。まだ見ていない人は、今度、じっくり見てください。

さて、校内オリエンテーリングですが、みんなで協力して問題を解くことを通して、今まで話したことがなかったクラスメートとも話をすることができたようです。

4時間目にオリエンテーリングを行ったクラスでは、お昼頃、高校の昇降口付近で販売するパン屋さんの「おいそしうなパン」に心惹かれていた班が多かったそうです。

その気持ちはわかりますね。(実際に、おいしいです!)

身近な風景 ~カエデの花

4月11日(日)、カエデの花を発見しました。カエデは秋の紅葉の主役ですが、実はこの時期、満開の花を咲かせていました。

校庭のカエデも公園のカエデも葉っぱの下に赤いものがくっついていました。よく見ると間違いなく花です。おしべとめしべがちゃんと付いています。この時期に、こんな花が咲くなんて、初めて知りました。やがて、実をつけることでしょう。

近くにカエデの木があったら、調べてみてください。

【中高】吹奏楽部の練習風景

4月11日(日)お昼頃、吹奏楽部は5月の連休中に開催する定期演奏会の練習をしていました。演奏そのものは、ボート部の練習を見に行っているうちに終わってしまいました。(また、改めて紹介します)

定期演奏会の第3部の演出のため、背の高さの順に並んでいました。

定期演奏会の第3部の演出のため、背の高さの順に並んでいました。

中学生は、午後、明日の部活動紹介の練習をしていました。

定期演奏会、部活紹介、頑張ってください。

【高校】ボート部の練習風景

4月11日(日)午前中、渡良瀬川でボート部の練習の様子を見学させてもらいました。

顧問の戸田先生にモーターボートに乗せてもらい、見学しました。

顧問の戸田先生にモーターボートに乗せてもらい、見学しました。

渡良瀬川は、菜の花や新緑が目に鮮やかで、春爛漫といった感じです。

暖かで風もない、絶好の練習日和の中、女子「舵手付クオドルプル」2チーム、男子「ダブルスカル」1チームが練習していました。

3年生のチーム(岡部、松浦、船渡川、井熊、川田)です。今日は、社会人の指導者(白い帽子)が一緒にボートに乗って指導してくれています。3月に行われた高校選抜で、大健闘したチームです。インターハイでの入賞が目標です。

皆、元気いっぱいです。

歴史的建造物であるレンガの橋脚をバックに、快調にスピードを上げていきます。

こちらは、新2年生主体のチーム(藤倉、鈴木、白井、藤倉、矢部)です。伸び盛りのチームで、タイムを上げてきています。

新2年生の男子「ダブルスカル」(青木、磯貝)です。

春の暖かな日差しの中、快適な練習風景を見せてもらいました。

インターハイ予選に向けて、頑張ってください。

【中1】中学生活ガイダンス

4月9日(金)、中学1年生は、1限目の新任式に続いて、午前中は、ホームルーム活動が行われました。クラスの係決めや担任の先生から、中学校での生活について、いろいろなお話がありました。午後は、交通関係の講話がありました。

中1の各クラスでは、担任の先生から、持ち物の名前の付け方や、勉強の仕方などについて、話を聞いていました。黒板の周りの花は、中学生徒会の生徒が付けてくれました。

その後、クラスの係決めが行われていました。まず、委員長や副委員長から決めますが、皆やる気満々で、委員長をやってみたい生徒は各クラスとも10人くらい手が上がったそうです。

この一日で、お互いのことが少しづつわかってきたようです。

中1は、来週の金土日に「ふれあい宿泊学習」がありますので、みんなが仲良くなる機会はたくさんあります。慌てなくても大丈夫です。

【高1】高校生活ガイダンス

4月9日(金)、高校1年生は、1限目の新任式に続いて、2限目:学年集会、3限目:クラスでのアイスブレイク、4限目:HR役員等選出・クラス写真撮影、5~7限目:学習ガイダンスがありました。

2限目:体育館で、先生方からのお話を聞いた後、アイスブレイクのためのゲーム「バースデイ・サークル」を行いました。まずは、名前を覚えるため、ガムテープで名札を作り、胸に貼りつけました。まだ、みんな緊張した面持ちです。

大宮先生がファシリテーター(全体のかじ取り役)となり、クラスごとに体育館の四隅に分かれ、言葉を使わないで、生年月日の順番に輪(サークル)を作ります。身振り手振りで、お互いの誕生日の順番を探ることで、体全体でコミュニケーションをとっていきます。

全員が揃うと、座ります。その速さを競うゲームです。

正しい順番になっているか、大宮先生が確認していきます。間違いが見つかると、順番が変わります。一人だけ、今日(4月9日)が誕生日の生徒がいて、全員から祝福されました。楽しい雰囲気の中、だいぶ、アイスブレイクされてきました。

3限目:クラスでもアイスブレイクの第2弾を行いました。「さいころトーク」で、振ったさいころの目の数で、指定されたお題について、話して自分をアピールします。お題は、班ごとに決めました。好きなアーティスト、好きな動物、推し、好きな食べ物、など、話したくなるようなお題を決めていました。

だんだんと、笑顔がこぼれてくるようになりました。

5~7限目:各教科やスタディサプリのガイダンスを行いました。

今日一日で、クラスの友達づくりや高校での生活や勉強などについて、多くのことを体験しました。ちょっと疲れたかもしれませんが、土日ゆっくり休んで、来週からの本格的な授業のスタートに向けて頑張りましょう。

【高校】本校の「オンライン国際交流」が文科省HPで紹介されました!

文科省では、全国で行われている高等学校のオンライン国際交流事例を収集し、文科省ホームページで紹介していますが、特に特徴的な事例として、全部で9件の一つとして、本校の取組が紹介されています。本校の取組は、文科省からも高く評価されています。

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/20210331-mxt_kouhou02-3.pdf

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/20210331-mxt_kouhou02-3.pdf

【中学】入学式後の新入生へのオリエンテーション

4月7日(水)、入学式終了後、新入生は旭城ホールで、新中2生による「School Events」(学校行事)の説明会が行われました。

4月からの学校行事をスライドを使って、中学2年生が、なんと英語でプレゼンしました。新入生にとって、やさしい英語とはいっても、いきなり英語で、というのは、かなりチャレンジングだったと思いますが、写真と雰囲気で何となく分かったようです。(それも凄いですね)

また、プレゼン終了後に、質問コーナーがありましたが、10人くらいから手が上がりました。

例えば、

「どうしたら友達ができますか?」(いい質問ですね!)

「思い出に残っている行事は何ですか?」

「大変だったことは何ですか?」

など、素晴らしい質問です。

説明した中学2年生たちは、質問ぜめにあっていました。

さすがは附属中生ですね。前向きでやる気を感じました。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオ観察会

4月4日(日)、トウキョウサンショウウオ観察会(生息状況調査)を実施しました。

この観察会は、2005年から毎年、4月の第一日曜日に行っています。

今年は、佐野高校10名、とちぎカエル探検隊2名、宇都宮大学1名が参加してくれました。

この観察会は、2005年から毎年、4月の第一日曜日に行っています。

今年は、佐野高校10名、とちぎカエル探検隊2名、宇都宮大学1名が参加してくれました。

この観察会(生息状況調査)は、小中高生を対象に、地元の希少な生物であるトウキョウサンショウウオとその生息環境について知ってもらうことと、その年の産卵数をみんなで数えることで生息状況を調査することを目的としています。近年は、佐野高校の科学部の研究とタイアップして行っています。

こんなシーンも見られました(幼生同士の共食いです!)

トウキョウサンショウウオは、栃木県ではレッドデータブックで「絶滅危惧Ⅱ類」に指定されています。栃木県では、県南地域(佐野市と栃木市)が最大の生息地ですが、近年、様々な要因から急速に減少しつつあります。そこで、生息状況を正確に把握し、保護対策を講じることを科学部とともに進めています。

本種の保護対策として、2年前から科学部によって人工の産卵場を整備しました。

この日は、実際にどこにどれだけ産んでいるかを調査し、卵のうがある場所に、目印として割り箸をたてました。この土地の所有者は、佐野高校のOBということで、とても協力していただいています。

このような雨水が集まってできた水路にも産卵が見られます。

これまでの最高の148卵のうを1時間の調査で確認しました。これだけの卵のうを発見するのは、熱意と根気がいる作業です。科学部の精鋭たちの力は凄いです。一人では、一日かかっても、ここまではとうていできないでしょう。

かなり達成感のある調査です。もちろん、卵のう数を確認した後は、もとあった場所に戻します。これだけの卵のう数から、どれだけの幼生が成長して上陸できるのか、その割合を把握し、それを高めることが保護活動に繋がります。この土地の所有者も、自由に研究に使ってくださいと協力していただいています。

近年は、人の手が加わらなくなった休耕田は荒地化し、産卵に適した環境が急減しています。荒地を探索し、卵のうを発見した時は、かなり嬉しくなります。

しかし、はたしてここで成長して成体になれるのか、と考えると、不安が大きいです。何しろ、水が干上がってしまったら、両生類は生きていけませんから。

この日は、散り始めた桜の花びらが川の水面に浮かび、花びらの滝が見られました。

在来種のカントウタンポポの大群落が花盛りでした。(アマガエルがどこにいるかわかりますか?)

今日は、お陰様で充実した調査ができました。

身近な風景 ~秋山川河川敷の桜並木

3月30日(火)、秋山川の河川敷の桜は、今満開です。

桜並木のある遊歩道は、まさに桜のトンネルです。カメラを持った人たちが大勢訪れていました。

菜の花も満開です。

たくさんのモンシロチョウが飛び交っていました。

本校の前庭の桜も満開に近づいています。

3階の化学準備室から見たクスノキと桜

駐車場わきの桜

正門わきの桜

【中学】女子バレー部の清掃活動

3月30日(火)、今日は附属中「女子バレー部」恒例の清掃活動がありました。学期末や年度末には、毎回、校庭や職員室、廊下などの清掃活動をやってくれています。

玄関前や職員室前の廊下などが、とても綺麗になりました。ありがとうございました。

玄関前や職員室前の廊下などが、とても綺麗になりました。ありがとうございました。

清掃活動が終わると、練習が始まります。

せっかくですので、部長の永田さんに来年度に向けた抱負を聞いてみました。

目標は何ですか?

→「県大会に出場することです。」

県大会に出場するには、どうすればいいんですか?

→「佐野市の大会で2位以内になれるよう頑張ります。」

*新人大会では3位までいったそうですので、ぜひ、県大会出場という目標を達成してください! 応援しています。

身近な風景 ~校庭の桜

3月28日(日)、東京都などでは桜は満開を迎えていますが、本校の校庭の桜は、まだ八分咲き程度です。一本の桜の樹でも、下の方の枝では満開に近いのですが、上の方の枝ではまだ、六七部咲きという傾向があります。正門わきの桜は、特にその差が大きいです。入学式まで、なんとか持つような気がします。

正門わきの桜(かなりの老木で、折れそうな枝は切っています。)

正門わきの桜(かなりの老木で、折れそうな枝は切っています。)

正門わきの桜の下の方の枝です。

同じく上の方の枝です。まだまだつぼみがあります。

駐車場わきの桜です。同じような傾向があります。こちらも老木です。

グランドの北側の桜です。やはり上の方の枝は、咲いている数が少ないです。

【速報】2021年度大学入試 合格者数

【ボート部】全国高校選抜ボート大会③

3月28日(日)大会3日目、昨日、予選を突破した本校の女子「舵つきクォドルプル」の順位決定戦が行われました。

順位決定戦には6校が参加し、7位から12位の順位を決定します。

目標は、8位以内の入賞です。(今年度、本校は「女子ダブルスカル」で全国大会8位入賞を成し遂げました。先輩に続く入賞が大きな目標ということです。)

レースに向けて、気合を入れています。

スタート地点に向かって、艇を進めます。

9時50分 発艇(スタート)しました。

1000mを漕ぎ切ります。

スタートで出遅れたようですが、中盤以降、力を発揮しました。

結果は5着で、全体の順位は全国11位となり、8位入賞はなりませんでした。

戦いは終わりました。お疲れさまでした!

10時30分 これから帰途につきます。

*選手からのコメントが届きました。

コックス 岡部華林

「今回の順位決定戦では惜しくも5位となり、目標としていた8位入賞を達成することはできませんでした。しかし、この大会で全国の舞台で戦う他のクルーの強さを実感し、インターハイに向けてさらに強くなれるよう、クルー一丸となって、頑張っていこうという気持ちになりました。今回、私たちが全国選抜という舞台で戦うことが出来たのは、先生方、部員、多くの方々の応援があってこそだと思います。本当にありがとうございました。」

ストローク 松浦はるか

「準決では入賞という目標を達成できず、悔しかったですが、多くの課題を見つけられて良かったです。応援ありがとうございました。」

3番 船渡川優衣

「あまり良いスタートを切ることが出来ず、最下位からのスタートでした。初めは焦りましたが、中盤で落ち着きを取り戻し、ラストスパートで1クルーを抜かすことが出来ました。全国11位という結果を残すことができ、とても嬉しいです。サポート、応援ありがとうございました。」

2番 生熊里彩

「今日のレースは、完全に満足のいく漕ぎができなくて、反省点や課題点が沢山見つかりました。しかし、全国のトップレベルのクルーと一緒にレースが出来たことや艇を並べられたことは、とても誇らしく、非常に有意義な大会を経験できたと思います。今回応援していただき、本当にありがとうございました。インターハイでは必ず、全国に佐野高校の名を轟かせるので、これからも応援よろしくお願いします。」

バウ 藤倉望妃

「今日は満足のいく漕ぎとはいえませんでしたが、多くの方の応援のおかげで最後まで諦めずに力を出し切ることが出来ました。支えてくださった皆様、本当にありがとうございます。」

*次につながる実りのある大会だったのではないかと思います。

予選を勝ち抜き、選抜での同種目参加23校中、全国11位という順位をいただけたことは、それだけでも大きな成果です。自信を持って、次の目標に向かって頑張ってください。お疲れ様でした。

【ボート部】全国高校選抜ボート大会②

3月27日(土)、2日目。

今日は、予選です。女子「舵手つきクォドルプル」は全国から選抜された23校が参加しています。大会は無観客で行われています。

(結果)予選を勝ち抜き、明日の順位決定戦に進出しました!

今日は、予選です。女子「舵手つきクォドルプル」は全国から選抜された23校が参加しています。大会は無観客で行われています。

(結果)予選を勝ち抜き、明日の順位決定戦に進出しました!

8時 艇の調整(レギング)を開始します。

念入りにレギングしています。

選手の確認?でしょうか。

10時20分 艇に乗り込み岸を蹴りだしました。

通常は前日に公開練習があるのですが、21日の大雨でブイが流されてしまったため、ぶっつけ本番で試合となりました。天竜ボート場で漕ぎだすのは、これが初めてです。

10時48分 女子「舵手つきクォドルプル」1組がスタートしました。

1組は、1佐野高、2熊本学園大学付属(熊本)、3桐蔭(和歌山)、4松山東(愛媛)、5岡谷南(長野)という強豪そろいの5クルーです。

1位と2位は、翌日の準決勝に進出し、3位~5位は敗者復活戦に回ります。

佐高は一番手前のレーンで、グリーンのユニホームが目印です。スタート直後は4位、という感じです。

ここでも4位です。

だいぶ詰めてきました。3位と4位がほぼ並んでいます。

ここで、佐高が3位に躍り出ました。

最後は2位にも迫る勢いでゴールしました。

https://youtu.be/DINCw-hJTIE

予選3着、素晴らしいレースでした。

なお、大雨の影響で日程が変更になったため、昨日のオンライン会議で、決勝、順位決定のルールが変更となり、3位まで、明日の順位決定戦に出場できることになりました。

つまり、本校のチームは予選を勝ち抜けて、順位決定戦に出場できることになりました。おめでとうございます!

戻ってきました!

13時 やっと一息つき、選手のコメントが届きました。

コックス 岡部華林

「全国大会という大きな舞台に、はじめはとても緊張していましたが、レース直前は声を掛け合い、いつも通りの明るい雰囲気でレースを迎えることができました。力強いクルーの姿を見て、改めてコックスとしてのやりがいを感じました。明日のレースはクルーのために全力で戦いたいと思います。」

ストローク 松浦はるか

「今日のレースは終始冷静に漕ぐことができ、ベストタイムが出せたので達成感がありました。明日は一つでも上の順位を狙って頑張ります。」

三番 船渡川優衣

「1組目を3位で通過し、明日の順位決定戦への出場権を獲得しました。試合では前半に他の艇に離されそうになりましたが、得意の後半で巻き返すことができました。今までの練習の成果を出すことが出来てよかったです。明日の順位決定戦では、今日以上にクルー全員で息を合わせて少しでも良い結果が残せるように頑張ります。

コロナ禍で学校行事など多くが中止になり大変な世の中ですが、私たちボート部がよい結果を残して多くの方々を勇気づけられるように頑張ります。明日の応援もよろしくお願いします。」

二番 生熊里彩

「目標通り、予選通過できて、まずほっとしています。明日は全力を出し尽くして精一杯楽しんで漕ごうと思います。」

バウ 藤倉望妃

「急なクルー変更で、あまり練習できなかった中で、先輩と先生にたくさんご指導いただき、今日、予選を勝ち抜けて、とても嬉しいです。明日はさらに良い結果が出せるよう頑張ります。」

明日の順位決定戦で乗る艇のレギングをしています。

*充実したレースが出来て良かったですね。明日も応援しています。

【ボート部】全国高校選抜ボート大会①

3月26日(金)、静岡県浜松市「天竜ボート場」に無事到着し、受付、荷降ろしなどを行いました。

*戸田先生から、写真が届きました。

*戸田先生から、写真が届きました。

天竜川の周囲の桜は、満開のようです。

*18時からオンラインの会議があり、その後、ミーティングを行い、士気を高め合いました!

*明日は、いよいよ予選です。頑張ってください。

【速報】第1回サスティナビリティ・アワード入賞!

3月20日(土)、第1回「大学生による中高生のためのSDGs/サスティナビリティアワード」の受賞結果が発表され、SGHクラブディベート班の作品が、Action賞を受賞しました! おめでとうございます。

https://www.sdgs-award.com/

https://www.sdgs-award.com/

<募集テーマ>

「SDGsを考え行動し発信する」

SDGsに関する調査、問題提起、提案、自分たちで行動したことなど、

社会課題について考え発信したいことを自分達の表現方法で撮影しよう!

<作品名>

「Let’s debate as a first step!」

栃木県立佐野高等学校 / Sano debaters

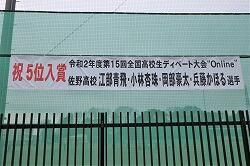

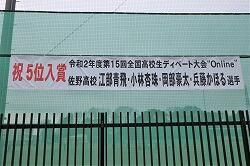

(兵藤かほるさん、小林杏樹さん、新井優平君、江部青飛君の4名のチームです。)

https://www.youtube.com/watch?v=80up-OYcjuo

<作品の自己紹介>(兵藤かほるさん、小林杏樹さん、新井優平君、江部青飛君の4名のチームです。)

https://www.youtube.com/watch?v=80up-OYcjuo

我々はディベート部に所属しています!テーマは「let’s debate as a first step」

ディベートの多角的視点や批判的思考力を生かし 、SDGsを解決する上で避けられない道「認知度の向上」を目的としています。実際に、小中学校でSDGs に関する論題を扱ったディベート形式の授業を行いました。今回は世界中の人に動画を見てもらい研究の目的を達成すべく、英語での動画作成に挑戦しました。

< 審査コメント>

・ディベートという普段からの活動にSDGsを結び付けている。英語のプレゼンが世界を意識している。

・ SDGsの一歩として、様々なデータを英語でプレゼンするという、他校とは異なるアプローチを取っており、独自性を感じられました。

・小学校で実施して、とても良いチームで活動していると思いました。

・部活の活動と自分たちの強みを活かしている点が良いと思いました。また、英語での発表に挑戦している姿勢は素晴らしいと思いました。全体的にプレゼンテーション能力が全員高かったと思いました。

・また、実際学生以外の大人や組織を巻き込もうとしているのは良いと思いました。外部との連携が具体的になぜいいのか、そうすることによって何が変わるのか、自分たちには何が足りないのかについて検討することも重要になるのではないかと思いました。

【高1】クラスマッチ

3月22日(月)5~7限目、高校1年生のクラスマッチが、実行委員の企画運営で行われました。種目は、ドッジボール(男女)、バレーボール(男女)、サッカー(男女)です。各クラスが団結し、真剣にプレーを楽しんでいました。充実したひと時を学年全体で共有しているのが伝わってきました。

<ドッジボール>

<サッカー>

<バレーボール>

身近な風景 ~桜前線進行中

3月19日(金)に正門脇の桜の開花を確認しましたが、2日経ち、開花数は増えていました。

駐車場脇の桜も開花が進んでいました。(一分から二分咲き位)

校庭の桜も同じくらい咲いてます。

中学生の自転車置き場裏の「枝垂れ桜」は「八分咲き」といったところです。

*来週、気温が上がると、また一気に開花が進みそうです。

【中学】東海地区春季中学ディベート大会

3月20日(土)、21日(日)の2日間、第25回東海地区春季中学ディベート大会(日本語)が、オンラインで行われました。

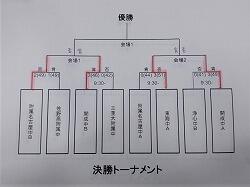

20日(土)は、予選が行われ、附属中チームは予選を突破し、決勝トーナメントに進出しました。今回の論題は、「日本は中学校の部活動制度を廃止すべきである。是か非か」でした。

21日(日)の「決勝トーナメント」では、愛知教育大学附属名古屋中に、僅差で敗退しました。コミュニケーション点は同点でしたが、ジャッジで2-1という惜敗でした。

この大会には、先日、卒業した中学3年生の若林君、黒田さん、清水君の3名が最後の大会として、参加しました。大会終了後、後輩たちから「感謝の色紙」が贈られました。お疲れさまでした。

【高校】2つの全国大会 ~ディベート、課題研究

3月21日(日)、オンラインを使った2つの全国大会が開催されました。

SGHクラブディベート班

→第10回日本高校生パーラメンタリーディベート連盟杯 全国大会

SGHクラブ研究班

→WWL・SGH×探究甲子園

SGHクラブディベート班

→第10回日本高校生パーラメンタリーディベート連盟杯 全国大会

SGHクラブ研究班

→WWL・SGH×探究甲子園

【高校】全国大会壮行会 ~ボート、ディベート

3月19日(金)の昼休み、全国大会に出場するボート部とSGHクラブディベート班の壮行会(生徒会主催)を校長室で開催しました。

ボート部:女子クオドルプル

→川田有紗、岡部華林、松浦はるか、船渡川優衣、生熊里彩、矢部くるみ、藤倉望妃(以上7名)

SGHクラブ・ディベート班

→石塚凜花、片柳賀那、横塚功樹(以上3名)

ボート部:女子クオドルプル

→川田有紗、岡部華林、松浦はるか、船渡川優衣、生熊里彩、矢部くるみ、藤倉望妃(以上7名)

SGHクラブ・ディベート班

→石塚凜花、片柳賀那、横塚功樹(以上3名)

生徒会主催の壮行会

・各顧問による出場者紹介

・生徒会長の挨拶

・校長の挨拶

・激励金の贈呈(旭城同窓会、生徒会)

・出場者代表挨拶

ボート部は、3月26日(金)~28日(日)、静岡県浜松市天竜ボート場で開催する第32回全国高等学校選抜ボート大会(JOCジュニアオリンピックカップ大会)に出場します。種目は、女子クオドルプルです。関東大会を勝ち上がって、選抜大会に出場するのは創部以来初となる快挙です。全国大会での健闘を祈ります。

激励金(旭城同窓会と生徒会より)の贈呈

大会ポスター(大会HPより)

第32回大会予告ムービー(大会HPより)

https://www.youtube.com/watch?v=HvWDf5mYoGk

ディベート班は、「第10回日本高校生パーラメンタリーディベート連盟杯全国大会」に参加します。今回はZoomによるオンライン開催となりました。

3月21日(日)9:30~17:45:全国大会予選(43チーム)、

22日(月)9:30~15:30:決勝トーナメント(上位8チーム)

大会パンフレット(大会HPより)

*ディベート班は、栃木県予選で3位となり、初めて本大会に出場することになりました。附属中の1期生が高1の時に初挑戦して以来、栃木県の厚い壁に阻まれてきましたが、10年後の今年、初めて、その壁を突破することが出来ました。健闘を祈ります。

激励金(旭城同窓会と生徒会より)の贈呈

身近な風景 ~正門脇の桜が開花しました!

全国では、桜の開花宣言が相次いでいますが、佐高の正門脇の桜も開花しました。

正門脇の桜(ソメイヨシノ)は、入学式の時の定番の撮影スポットです。

19日現在では、ぱっと見は咲いてませんが、よく探せば、数輪、開花しているものを見つけることが出来ました。

こんな感じです。

しかし、駐車場脇の桜は、もう少し咲いていました。一分咲きとまではいきませんが、咲いていることははっきりわかります。正門わきの桜との差は、日当たりや樹勢などの違いでしょうか。あと1週間もすれば、満開となる可能性があります。

【高2】クラスマッチ

3月18日(木)1・2限目、高校2年生のクラスマッチが行われました。

種目は、バスケットボール(男女)、バレーボール(男女)、サッカー(男女)でした。

体育委員の企画運営で行われていました。2時間という短い時間でしたが、生徒全員がプレーしたり応援したり、楽しんでいました。2年生最後のイベントとして、思い出に残ってくれるといいなと思いました。

種目は、バスケットボール(男女)、バレーボール(男女)、サッカー(男女)でした。

体育委員の企画運営で行われていました。2時間という短い時間でしたが、生徒全員がプレーしたり応援したり、楽しんでいました。2年生最後のイベントとして、思い出に残ってくれるといいなと思いました。

第2体育館:バスケットボール(男女)

第1体育館:バレーボール(男女)

校庭:サッカー(男女)

【高1】SGH成果発表会表彰式

3月16日(火)の昼休み、校長室で、SGH成果発表会(3月3日)でステージ発表した6名とポスター発表の上位5名の表彰式を行いました。

こんなふうに、一人一人に表彰しました。ステージ発表、ポスター発表ともに、素晴らしかったです。

<ステージ発表・表彰者>

・篠原彩絢

・中村そのか

・尾花彩華、加藤瞳

・小松崎寛人、関根圭汰、横塚功樹

・荒川成瑠

・笹村色織

<ポスター表彰者>

1位:尾花彩華、加藤瞳

2位:小松崎寛人、関根圭汰、横塚功樹

3位:山口敏弥

4位:小野悠人

【高校】県英語ディベート冬季大会

3月13日(土)、栃木県英語ディベート冬季大会が、Zoomを使ったオンラインで開催されました。最難関のアジアン部門で、佐野Cチームが3位、佐野Aチームが5位に入賞しました。おめでとうございます!

佐野Cチーム「岡部豪太君、川俣蒼生さん、新井優平君」(2年生)

佐野Aチーム「横塚功樹君、片柳賀那さん、石塚凛花さん」(1年生)

佐野Cチーム「岡部豪太君、川俣蒼生さん、新井優平君」(2年生)

佐野Aチーム「横塚功樹君、片柳賀那さん、石塚凛花さん」(1年生)

本校からは、アジアン部門(各スピーチが5分間)に5チーム、PDA部門(各スピーチが3分間)に2チーム、計7チームが参加しました。

個人賞として、アジアン部門6位:新井優平君、10位:川俣蒼生さん、

PDA部門7位:大澤菜乃さん、が入賞しました。

個人賞:大澤菜乃さん(1年)、川俣蒼生さん(2年)、新井優平君(2年)

*3位入賞した佐野Cチームは、それぞれの自宅からオンラインで参加しました。

宇高、宇東高のチームと対戦し3勝1敗で拮抗していましたが、得点数の差で3位となりました。離れていても心がつながっている3人のチームワークと、自宅でのリラックスした雰囲気の中で、力を出し切ることができたそうです。

普段はこんな風に練習しています。自分たちでジャッジをし、改善点を洗い出しています。

お昼の校内放送

12時20分頃、お昼の校内放送が流れます。

「新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のことを守ってください。」

この放送は、保健委員会の山本朋果さん(高2-2)が、毎日、自発的に行っています。

「新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のことを守ってください。」

この放送は、保健委員会の山本朋果さん(高2-2)が、毎日、自発的に行っています。

放送内容は、いくつかのパターンがあり、当日、何を放送するかは、山本さんが決めています。山本さんが、毎日、どんなことを考えながら放送をしているのか、聞いてみました。

「保健委員会からの連絡を聞いていてくれるだけで嬉しいです。さらに、放送で伝えていることを実践してくれたら、もっと嬉しいです。」

*山本さんの放送は、いつ聞いても、耳に残るし、抵抗感なくすっと入ってくる感じがします。それは、誰かに頼まれて、しかたなくやっているのではなく、保健委員会として、みんなに伝えたい、守ってほしい、という使命感を感じるからかもしれません。本当によくやってくれているなあと、いつも感謝しています。そして、放送からは、山本さんの誠実な人柄を感じます。

これからも、校内での感染防止を徹底させるため、お昼の校内放送、頑張ってください。

【高1】課題研究 ~佐野のクリケットカフェ

3月13日(土)・14日(日)、高1の藤倉望妃さん、福地岬さんの課題研究班が、クリケットの認知度を高めることを目的として、佐野駅前に期間限定で開設されている交流拠点「クリケットカフェ」で特別メニューを提供しました。

藤倉さんと福地さん

藤倉さんと福地さん

(3月14日(日)付け「下野新聞」26面より、HP掲載許諾済)

クリケットカフェ.pdf

「クリケットのまちづくり」を課題研究のテーマにしていた2人は、「クリケットカフェ」を運営している(株)セレスポ様と連携し、自分たちで何かできることはないか、考えてきました。そして、「クリケットカフェ」に、若者や家族連れにも人気のあるメニューを用意すれば、より多くの人が集まり、佐野がクリケットのまちであることをPRできるのではないかと仮説をたてました。

そのため、SNSなどで人気のスイーツをリサーチし、昨年はやっていた「いちごあめ」とこれからブレイクしそうな「クロッフェル」(クロワッサンの生地で焼いたワッフル)を、自分たちが作って売ることを、クリケットカフェに提案しました。

そして、この提案が、今年3月で閉店となるのを前に、3月13日~15日までの3日間、実現することとなりました。なお、スイーツの製作、販売は、2人だけでは人手が足りないので、ボート部員でもある藤倉さんのチームメイト4名にも手伝ってもらうことになりました。13日は白井美咲さんと藤倉麻妃さん、14日は鈴木愛理さん、堀越紅羽さんが加わりました。

13日は大雨となり客足が鈍りましたが、14日は快晴だったこともあり、2日間で100人以上のお客さんが訪れるなど、大盛況だったそうです。

いじめ・教育相談アンケート結果(3月)

3月2日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R3.3.2 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R3.3.2 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R3.3.2 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回は、「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒は、中1、中2、高1で、1名ずついましたので、本人や関係者などから話を聞くなど対応をしています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

身近な風景 ~菜の花の季節

3月14日(日)、鮮やかな黄色の「菜の花」が目につきました。ウメの花は盛りを過ぎ、菜の花の季節へと移り変わっていました。

これも、「菜の花」(アブラナ科)の仲間です。

ハナダイコン

シベリアから西アジア・ヨーロッパにかけてが原産地で、日本では江戸時代に渡来し、各地で野生化しています。

ブロッコリー

普段、食用にしているのは、花のつぼみの部分で、放っておくと、このように満開となります。

他にも、こんな花が咲いてました。

フキノトウ

食用にするフキノトウは、フキの花の芽です。花が咲いてますので、もう食用にはならないかもしれません。

トウダイグサ

カントウタンポポ

オオイヌノフグリ

ヒメオドリコソウ

種名?

→「ムスカリ」という園芸品種だそうです。このHPをご覧になった方から教えていただきました。

種名?

→これはまだわかりません!

*一月前に比べて、咲いている花の種類や量が目立って多くなってきました。

もう春まっさかり、といった感じです。

身近な風景 ~今日は啓蟄です

3月5日(金)は二十四節気の「啓蟄(けいちつ)」です。「啓」はひらく、「蟄」は土の中で冬ごもりをしている虫、のことです。啓蟄とは、寒さが緩んで春の陽気になってきたことで、土の中から虫たちが出てきて動き出す季節のことを指します。虫は「昆虫」という意味ではなく、蛙などを含んだ小動物全般を表しています。

冬眠から覚め、繁殖のために出てきたニホンアカガエル

(半分目を閉じて寝ていました。2月28日)

今週は、3月2日(火)と5日(金)に雨が降り、両生類の活動が活発になってきました。3月6日(土)朝、ニホンアカガエルがいた場所では、新しい卵塊が2つありました。おそらく、2日の雨の後、産卵が行われたのではないかと思います。

3月5日(金)19:30、降雨がきっかけとなり、トウキョウサンショウウオの繁殖行動も活発になりました。

3月6日(土)8:30 昨夜、オスが集まっていた場所に新しい卵嚢がありました。

この日までの産卵数は、岩盤に産み付けられている卵嚢が12、水底にあった卵嚢が23、合計35卵嚢を数えることが出来ました。ここでは、まだまだ序盤戦です。

水底にあった23卵嚢

ついでに、繁殖のために降りてきているオスを捕獲し、個体数を確認しました。

捕獲できなかったものも含めると、約40個体が産卵場に集結していました。

まさに、蟲が這い出てきた、という感じですね。この日は「啓蟄」日和だったのかもしれません。

【中3】高校へのアプローチ

3月4日(木)、今日は本校の高校教員が、中学3年生に模擬授業を行いました。

国語:横山先生

英語:川俣先生

数学:松井先生

国語:横山先生

英語:川俣先生

数学:松井先生

中学3年生が、高校生になる自覚を持って、学習の方法を身に付ける良い機会となるよう、国語、数学、英語の3教科の模擬授業を一日かけて行いました。

国語では、大学入試の制度が変わったことや、評論、小説、古文、漢文など、高校で学ぶ国語について、具体的な例を示しながら、わかりやすく教えてくれました。

英語では、実際に使っている高校の英語の教科書(コミュニケーション英語)を使って、中学とどのような違いがあるのかを、実際にActivityを行うことで確かめていました。「If there were no corona viruses, what would you do? もし、コロナウイルスがなかったら、あなたは何をしますか?」という仮定法過去の例文に、それぞれが自分の答えを作り、ペアワークで発表しました。

数学では、今年度から導入された「大学入学共通テスト」では、どのような問題が出されているのか。そして、それを解くためには、どんなことを学ぶ必要があるのか、などについて、実際に問題を解きながら説明してくれました。それらを通して、松井先生が伝えたかったのは、数学って楽しいんだよ、というメッセージでした。

今日の高校の先生の授業を受けた感想を校長室掃除に来てくれた中3生に聞いてみました。

「高校では、数学が週に6回あると聞いてびっくりしました。」

「私は数学が好きなので、10回でも受けたいと思いました。」

「高校では勉強のレベルが高いことがよく分かりました。レベルが高いことを勉強するのはとても楽しみです。」

「勉強が難しくなりますが、難しいほどわかった時の喜びは大きいと思います。」

「高校の勉強についてなんとなく不安がありましたが、こういう勉強をするんだということがわかり、楽しみの方が大きくなりました。」

など、全員がとても良い体験ができた、高校で勉強するのが楽しみ、と前向きに受け止めていました。中高一貫ならではの授業であり、やってよかったと思いました。

佐野市防災放送(英語、スペイン語)のお知らせ

2月26日(金)に、佐野市役所で、佐野市防災放送の収録がありました。

防災放送は、毎日、午前10時、正午、午後5時に放送されますが、その英語版を附属中の栗原先生、スペイン語版を同じく富永先生が担当することになりました。市民から、聞きやすい女性の声を、という要望があり、本校の両先生が引き受けることになりました。

今日から、放送されていますので、聞き耳を立てて聞いてみてください。

防災放送は、毎日、午前10時、正午、午後5時に放送されますが、その英語版を附属中の栗原先生、スペイン語版を同じく富永先生が担当することになりました。市民から、聞きやすい女性の声を、という要望があり、本校の両先生が引き受けることになりました。

今日から、放送されていますので、聞き耳を立てて聞いてみてください。

【高校】英語ディベートの横断幕ができました!

2月26日(金)、全国大会で活躍した英語ディベートの横断幕がようやく完成したので、校庭東側のネットに掲げてもらいました。2つ並べてみると壮観です。

祝!スクールアルバムコンテスト「肖像部門」最優秀賞受賞!

さて、この方は誰でしょう?

本校生の皆さんなら、一度は顔を合わせているはずです。

学校行事には必ず写真を撮りに来てくれる「岩佐写真館」の松村和男さんです。

本校生の皆さんなら、一度は顔を合わせているはずです。

学校行事には必ず写真を撮りに来てくれる「岩佐写真館」の松村和男さんです。

実は、岩佐写真館が製作した佐野高校の卒業アルバムが、2020スクールアルバムコンテスト高等学校の部「肖像部門」で、見事、最優秀賞に輝きました!

日本商業写真家協会が発行する「フォトジャパン 第159号」で2020年の入賞作品が特集されています。全国の数千校の中から、部門ごとに各賞が選出されています。そのなかでも、肖像(ポートレート)はアルバムの根幹です。

岩佐写真館の作成した「佐野高校の卒業アルバム」には、生徒一人一人が最も輝いている瞬間がフレームにきっちりと収められています。ポートレートに、オレンジの背景は普通は使わないそうですが、あえて「鬼滅カラー」で勝負したそうです。その結果、見事なコントラストにより、生徒の内に秘めた情熱や、無限の可能性を感じさせることに成功しています。

↑ 昨年度、卒業した学年のアルバムです。

紙面には、受賞した松村さんのインタビュー記事が載っています。

◆コンテスト受賞の感想をお願いします。

→今回、このような名誉ある賞をいただくこととなり、たいへん感激しています。佐野高等学校卒業生の皆様、ご担当の先生方、心より感謝いたします。

◆取材、撮影で特に注意されていることは?

→生徒が卒業アルバムを開くときは、どんな期待をしているのだろうか?

そして、そのなかには撮ってもらって良かったと思えるような心躍る写真が入っているだろうか? また、このアルバムは何度も開きたくなるような愛と友情が溢れているのか? というようなことを常に考えております。

◆編集、レイアウトで特に注意されていることは?

→基本的には「Simple is best.」と考えておりますが、各行事のカット数は多めになっています。できるだけ多くの生徒が入るように努力しております。

◎審査委員長のコメント

→濃いオレンジの背景でうまいライティングで撮影されている印象的な作品。

最優秀賞受賞、本当におめでとうございます。

こんな凄い方に写真を撮っていただいていたとは!

卒業生の皆さんは、配られた「卒業アルバム」を手に取って、日本一のクオリティを、その目で確かめてください。

何度も見たくなるアルバムです。

身近な風景 ~アカガエルの産卵

2月23日、科学部が整備している「トウキョウサンショウウオの人工産卵場」でニホンアカガエルの卵塊を発見しました。おそらく、数日前に産卵されたものでしょう。

今年の初アカガエルでした。

今年の初アカガエルでした。

アカガエルの卵塊であることは、見ただけでわかりますが、この辺りには、ニホンアカガエルとヤマアカガエルが生息していて、見た目ではどちらの卵嚢か、区別がつきません。そんな時は、手で卵塊をすくってみるとわかります。

ニホンアカガエルの卵塊は、手ですくった時、形があまり崩れにくくまとまっている感じで、ヤマアカガエルの卵塊は、ゆるめで形が崩れやすい感じです。これで見分けることが出来ます。ご覧の通り、崩れにくくまとまっているので、ニホンアカガエルの卵塊であることがわかりました。

一つ一つの卵を拡大してみると、卵割が始まっているのが分かります。

【高校】ディベート班、下野新聞掲載

2月21日(日)の下野新聞の25面で、本校SGHクラブディベート班の活躍が、紹介されています。この記事は反響が大きく、いろいろな方から「新聞見ました」と声をかけていただきました。特に、地元に住んでいる佐野高校のOB、OGにとっては、嬉しい記事だったようです。

(下野新聞社よりHP掲載許諾済み)

R3.2.21 ディベート(下野新聞).pdf

(下野新聞社よりHP掲載許諾済み)

R3.2.21 ディベート(下野新聞).pdf

【特集】SGHクラブディベート班が強くなった理由(わけ)

2月1日の校長室便りの最後に、SGHクラブディベート班が「なぜこんなに強くなったのか」その謎に迫ります、と書きました。実は、その後、下野新聞の取材があり、それが記事になるのに合わせて、強くなった理由についても紹介するつもりでしたが、紙面の都合により、記事掲載はもう少し後になるとのことでしたので、ここで紹介することにしました。

(PS:と言っていたら、本日21日の下野新聞の25面に大きく掲載されました。もしかしたら、取材に来てくれた記者さんにプレッシャーをかけてしまったのかもしれないですね。ごめんなさい。そして、ありがとうございます。ベストなタイミングでした。新聞記事は、HP掲載許諾が得られたら掲載します。)

*2月1日の校長室便り↓

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jocuhayg0-1552#_1552

(PS:と言っていたら、本日21日の下野新聞の25面に大きく掲載されました。もしかしたら、取材に来てくれた記者さんにプレッシャーをかけてしまったのかもしれないですね。ごめんなさい。そして、ありがとうございます。ベストなタイミングでした。新聞記事は、HP掲載許諾が得られたら掲載します。)

*2月1日の校長室便り↓

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jocuhayg0-1552#_1552

学年末試験が終了した2月19日(金)の13時ちょうど、練習が始まる前に、定例の班長挨拶から始まりました。ディベート班は部ではありませんので、トップは班長です。班員が何となく集まって、なんとなく練習が始まる、といった感じではなさそうです。

班長の江部青飛君(2年)から、今日の練習の目標や練習内容の確認などが行われています。そして最後に、「学年末試験のことで心配なことがあったら僕に相談してください」という力強い言葉で締めくくられました。

ディベート班は現在25名の班員がいますが、この日、練習に参加した生徒で3~4名のグループを編成し、グループごとに活動が始まりました。 ↓こんな感じです。

ディベート班は、今年度、2つの全国大会で5位入賞、県大会でも優勝、と破竹の快進撃を続けています。

今回は、強くなった理由を知るため「座談会形式」で話を聞くことにしました。座談会に参加してくれたのは、班長の江部青飛君、副班長の小林杏珠さん、1年生の鈴木颯一郎君の3名です。

話を聞いてみると、「強くなった理由」がはっきりわかりました。

彼らは、「部活改革」を行っていました。(注:部活動ではありませんが、ここでは一般化するため、このような表現を使います。)

まずは、要点をまとめて提示します。

【改革1】部活とプライベートを分ける

→*毎日の活動は、班長の挨拶で始まり、今日やることを確認し、最後は終わりの会で、その成果を全員で共有する。

→*ディベートに関することは学校だけで終わりにし、家ではやらない。家では、自分の勉強や趣味などに専念する。

【改革2】生徒主体の活動にする

→練習のための論題を生徒が決めたり、全員で選手をサポートするためのアイディアを出し合ったりすることで、自分たちの活動、という意識が高まり、モチベーションがあがった。1年生のアイディアが採用されるなど、先輩後輩という垣根を越えた活動ができるようになってきた。自分たちが考えたことをスムーズに導入できたのは、顧問の川俣先生のお陰。

【改革3】ディベート資料の一括管理

→ディベートでは、論題に対して、肯定側、否定側、それぞれにいろいろな資料を集め、立論の構成を考えるが、これまでは大会に出る生徒が、個人的に行っていた。それを個人に任せるのではなく、大会に出ない生徒も、調べた資料をデジタル化(写真化)し、パソコンのフォルダに入れるようにすることで、その資料を誰でも見ることが出来るようにし、どこにどんな資料があるかを一括管理することができるようになった。これは1年生のアイディアを採用したもの。

【改革4】残業はしない

→これは改革1~3と連動しているが、これまで大会前などは準備が間に合わなくて、遅くまで残ってやることが多かったが、どんな状況でも、遅くまで残る残業は一切しない。そのために、計画的に準備をし、直前になって慌てることのないようにする。

→これまでは、大会前の負担が大きく、自分の勉強ができなくなったり、自分だけなんでこんな大変な思いをしなければならないのか、とやめていく班員もいた。

→残業をしないようにするため、大会に選手として出場する生徒だけでなく、全員がサポートするような体制にする。これによって、持続可能な活動が可能になった。

以上、座談会での話を要約すると、数多くの部活改革があり、それを今年度、始まってすぐに実行に移し、成果をあげたことがわかりました。今回の話を聞いて、これは単なる「一部活(班活)の改革」ではなく、大人の世界の「働き方改革」そのものだと思いました。生徒から学ぶことがこんなにも大きいとは。想像を超えていました。

最後に、座談会に参加してくれた3名から、それぞれにとって、どの改革が一番良かったのかを聞きました。

鈴木君(1年生)

「先輩たちが自分たちの意見やアイディアを聞いてくれる、というのが良かったです。みんなでやっているという一体感や安心感があるので、自分もがんばろうという気持ちにさせてくれました。」

小林さん(副班長)

「今までは自分一人で仕事を背負うことが少なくなかったです。いままで一人でやることがつらいと思ってきましたが、みんなでやることで、やる気が出てきました。生徒主体の活動になったことが一番大きいと思います。」

江部君(班長)

「いろいろありますが、みんなが純粋に強くなった、というのが一番大きいと思います。1年生が強くなったので、2年生も負けられないという気持ちになったことが、個人的には大きいです。」

*班員の皆さん、練習中、お邪魔しました。

ご協力ありがとうございました。

3月に行われる最難関の全国大会、頑張ってください!

以上、座談会での話を要約すると、数多くの部活改革があり、それを今年度、始まってすぐに実行に移し、成果をあげたことがわかりました。今回の話を聞いて、これは単なる「一部活(班活)の改革」ではなく、大人の世界の「働き方改革」そのものだと思いました。生徒から学ぶことがこんなにも大きいとは。想像を超えていました。

最後に、座談会に参加してくれた3名から、それぞれにとって、どの改革が一番良かったのかを聞きました。

鈴木君(1年生)

「先輩たちが自分たちの意見やアイディアを聞いてくれる、というのが良かったです。みんなでやっているという一体感や安心感があるので、自分もがんばろうという気持ちにさせてくれました。」

小林さん(副班長)

「今までは自分一人で仕事を背負うことが少なくなかったです。いままで一人でやることがつらいと思ってきましたが、みんなでやることで、やる気が出てきました。生徒主体の活動になったことが一番大きいと思います。」

江部君(班長)

「いろいろありますが、みんなが純粋に強くなった、というのが一番大きいと思います。1年生が強くなったので、2年生も負けられないという気持ちになったことが、個人的には大きいです。」

*班員の皆さん、練習中、お邪魔しました。

ご協力ありがとうございました。

3月に行われる最難関の全国大会、頑張ってください!

身近な風景 ~集団産卵(動画あり)

2月18日夜、トウキョウサンショウウオの集団産卵が始まりました。

18日夜20時の段階で、産卵場にはオスが50個体程度、メスも5.6個体確認できました。

18日夜20時の段階で、産卵場にはオスが50個体程度、メスも5.6個体確認できました。

翌日19日の朝7時の様子です。昨夜、オスが団子状に絡まり合っていた場所に、産卵直後の卵嚢があるのを確認しました。全部で5対(10卵嚢)で、メス5個体分になります。明日は、さらに暖かくなる予報ですので、今夜も集団産卵が見られると思います。

オスが団子状になっている場所と卵嚢がある場所が対応していますので、最初の2枚の写真と比べてみてください。

*参考

<産卵シーン(動画)>

この動画は、同じ場所で2020年2月1日に撮影したものです。

どのようにメスが産卵し、オスが受精させるのか、はっきりわかります。

自分でいうのもなんですが、凄い動画が撮れたと思います。

・必見の価値はあります!

・まあ、見る人によってはあるかもしれません。

・両棲類が苦手な方は、衝撃が強いので見ない方がいいかもしれません。

(↑どれかでしょう)

https://youtu.be/XCNJkZZvdWM

全部で4分の動画ですが、見どころとして、以下のようなシーンがあります。

・産卵場にはたくさんのオスが集まっており、メスがやってくるのを待ち構えています。メスがやってきて産卵を始めると、オスは興奮して、メスの体に巻き付き、体内の卵嚢を絞り出すように締め付けます。

・20秒後、締め付けられたメスは失神したことが分かります。白い腹を見せています。この後、メスの体をオスが締め付けて引っ張ることで、体内から卵嚢が引きずりだされてきます。オスは興奮し口を開けて精子を出そうとしています。

・1分10秒後、出てきた卵嚢は青白く光っており、それにオスがしがみつき、精子をかけています。(精子そのものは見えません)

・1分50秒後、メスの体内から卵嚢が完全に排出され、支えを失ったメスは、失神したまま、落下していきます。しばらく、失神したままです。じきに復活しますが、そのまま死んでしまうこともあります。

・その後は、出てきた青白く光る卵嚢に、オスが絡みつき、ひたすら精子をかけ、受精させます。

【中3】高校卒業後の進路を考える講演会

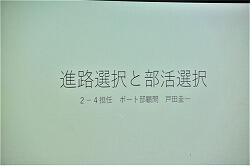

2月17日(水)7限目、中3の学活の時間に、高校の数学教諭で、ボート部の顧問でもある「戸田圭一先生」のお話をお聞きしました。

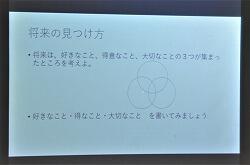

本校は中高一貫教育校なので、若手の高校の先生から、大学でどんなことを学んでいたのか、どんな部活をやっていたのか、そして、それが大学卒業後の職業にどうつながっているのか、などについて、講演会を行いました。本日はその2回目(理系分野)で、1回目は英語教諭の川俣先生(文系分野)でした。

本校は中高一貫教育校なので、若手の高校の先生から、大学でどんなことを学んでいたのか、どんな部活をやっていたのか、そして、それが大学卒業後の職業にどうつながっているのか、などについて、講演会を行いました。本日はその2回目(理系分野)で、1回目は英語教諭の川俣先生(文系分野)でした。

講演会のタイトルは「進路選択と部活選択」でした。

大学4年間をオリンピック出場を目指してボート部の寮で過ごしていた経験から話が始まりました。大学時代には、ボートの全国大会で優勝や準優勝など、大活躍していました。

ボート部の寮では、毎日4:30から7:00まで朝練があり、その後、9:00から19:30まで大学で授業。20:30から22:00まで夕練習があり、22:30に就寝、という日課を4年間続けていたそうです。

大学での学びや、大学の選び方などについても、わかりやすく説明してくれました。

その後、生徒たちは、自分のことを振り返ったり、なぜ勉強するのかを考えたりする機会がありました。

最後には、生徒からの質問もあり、楽しい中にも多くの学びがありました。

もちろん、高校のボート部の紹介も忘れてはいませんでした。

最後は盛大な拍手に送られ、会場を後にしました。

楽しくてためになるお話、ありがとうございました。

身近な風景 ~校庭の花図鑑

この時期の校庭には、よく見ると、いろいろな花が咲いています。

大きく分けると、ツバキの仲間、ウメの仲間、そして、野草の花です。

まず、ツバキの仲間は、校庭の中庭、前庭などで、次々に咲き始めています。

名前まではわかりませんが、少なくとも5,6種類(品種?)はあるのではないでしょうか。

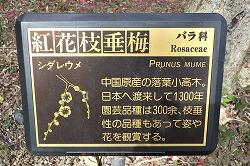

次に、ウメですが、紅梅、白梅、そして、シダレウメの3種類が咲いていました。

それぞれ7部咲きから満開くらいです。

まずは、前庭の紅梅。

同じく、前庭の白梅です。左手奥で咲いているのは紅梅です。

そして、正門をはいってすぐの「シダレウメ」です。ほぼ満開で、花びらがかなり落ちていました。

最後に、武道場の南側の空き地は、日当たりも良く、野草の楽園となっています。

「ナズナ」の大群落です。

その隙間に、「ホトケノザ」が花を咲かせています。

少し離れた場所に「カラスのエンドウ」も咲いていました。

春は、確実に進行している感じです。

【中学】質問教室

附属中は、明日18日と19日の2日間が学年末試験です。

そのため、昨日と今日の放課後、「選択1教室」(1階)と「選択2教室」(2階)で、質問教室を開講しています。学年を問わず、各教科の担当の先生に質問することができます。今日もひっきりなしに、質問に来ていました。

そのため、昨日と今日の放課後、「選択1教室」(1階)と「選択2教室」(2階)で、質問教室を開講しています。学年を問わず、各教科の担当の先生に質問することができます。今日もひっきりなしに、質問に来ていました。

五教科の先生が、生徒たちの質問に答えています。

また、自分の教室では、17時30分まで、自習をすることができます。

外は風花が舞っていました。明日からの試験、頑張ってください!

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオ③

2月15日(月)の午前中から夕方にかけての雨で、再び、トウキョウサンショウウオの繁殖行動が活発化してきました。

1月24日以来の雨で、オスが約40匹集まってきました。(16日の20時頃)

雨を待ちわびていたのでしょう。一気に個体数が増えました。ほとんどがオスです。

メスも数匹か降りてきています。お腹がぱんぱんに膨れています。

まだ、周りにオスが集まっていませんので、周囲の山から降りてきたばかりかもしれません。

この後、気温が上昇すると、さらにメスが降りてきて一気にまとまった産卵が見られる可能性もあります。

【高校】日本地学オリンピック本選出場

国際科学オリンピックの一つである「日本地学オリンピック」の本選に、高校1年の店網航輝(たなあみ こうき)君の出場が決定しました。応募者1635名中10位の成績で、二次予選を通過しました。

2月1日に実施した中高の「いじめ・教育相談アンケート」の自由記述欄を読んでいたら、嬉しかったこととして「日本地学オリンピックの本選出場が決まったこと」と書いてあったので、詳しく話を聞かせてもらうことにしました。

店網君は、小学校の頃から星を見るのが大好きで、小学校2年生の時、貯めたお小遣いと両親に出してもらったお金で、「天体望遠鏡」を買ったそうです。それを使って「土星」や「アンドロメダ銀河」などを観察するのが楽しみとなり、やがて天文学に興味を持つようになりました。附属中3年の時に、早期入部で高校の「天文同好会」に入り、小学2年生の時に買った「天体望遠鏡」を持ってきて天体観測をしていたそうです。今も天体ドームの中においてあるということなので、放課後、見せてもらいました。

(↑りっぱな天体望遠鏡です!)

ところで、「地学」ってどんな学問かわかりますか?

中学生の理科で、地質や気象、天体、火山、地震などについて勉強しますが、それらを全部ひっくるめて「地学分野」と呼んでいます。他には、「生物分野」「化学分野」「物理分野」などがあります。しかし、高校に入ると、生物、化学、物理は、さらに詳しく学びますが、日本の多くの高校では、地学の授業は開設していません。栃木県でも、多くの高校ではかつては地学の授業がありましたが、今は、地学の教員を採用すらしていません。今年度から始まった「大学入学共通テスト」でも、理科は得点調整がありましたが、地学は受験者が少なすぎて、得点調整の対象にもなりませんでした。

佐野高校でも、私が初任で赴任した1980年代は「地学」の授業があったと思います。地学の教員もおり、地学教室や天体ドームもあるくらいですから、県もかなりお金をかけて施設整備をしていたことは間違いありません。「地学部」には合宿をしながら天体観測を行う多くの部員がいました。やがて、教育課程に地学がなくなり、授業からも地学が消えました。実は、現在の旭城ホールは、本校の創立100周年を記念して、授業がなくなって使わなくなった「地学教室と地学準備室」をぶち抜いて、改装して作ったものです。

そんな状況なので、中学時代に地質や気象、天体、地震などに興味があっても、多くの生徒は、高校で学ぶことが出来ないというのが、我が国の現状です。(おそらく、大学入試の受験科目で重視されなくなってきた影響もあると思います)

このような中で、「地学オリンピック」に挑戦できるのは、高校で地学を勉強している生徒にある程度限られてくると思われます。なにしろ、出題範囲が、教科「地学基礎」からと明記されていますから…。本校では地学基礎は履修できませんので、店網君は地学基礎を独学でマスターしたことになります。

一次予選(12月20日)では1635名受験し、50点満点で44点、全国13位で通過しました。二次予選(1月24日)は207名が受験し、50点満点で40点、全国10位で、本県では唯一「本選参加資格者」と認められました。この資格は、すでに大学の総合型選抜(旧AO入試)等で評価されるレベルのものです。

(乱暴なたとえをすると、英検1級くらいの価値はあるのでは?)

本選は、茨城県つくば市で3月14日~16日にかけて、泊りがけで、実技試験(鑑定等)と筆記試験が行われる予定でしたが、新型コロナの影響で、3月15日(火)にオンラインで記述式の筆記試験のみを実施することになりました。本選には約40名が参加し、その中から4名が日本代表として選ばれ、「国際地学オリンピック」に出場することになります。本選もがんばってください!

最後に、店網君の将来の夢を聞いてみました。

→大学で天文学を学び「天文学者」になりたい、と即答でした。国立天文台の副台長の渡部潤一さんのような天文学者が目標だそうです。そのため、日本で唯一理学部に天文学科があり、多くの天文学者(渡部潤一さんもその一人)を輩出している東京大学に入りたいということでした。(以上、紹介することは本人了解済です)

*将来の目標を定め、今を頑張っている素晴らしい若者に出会うことができました。

(実は、佐野高校や附属中にはこうした生徒が近年、増えてきました。まだまだ知らないだけで、熱い思いを持っている生徒はたくさんいるのかもしれません。)

アンドロメダ銀河(Wikipediaより)

いじめ・教育相談アンケート結果(2月)

2月1日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

今回は、中高ともに「いじめてしまった」「いじめられた」と回答した生徒はいませんでした。また、「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒は、中1で2名いましたので、本人や関係者などから話を聞くなど対応をしています。

附属中では、生徒が毎日提出する「生活ノート」を通して、担任が生徒同士のトラブルや、いやな思いをしたことなどについて相談に乗るなど、さまざまなチャンネルから、いじめの早期発見・早期対応に努めています。

附属中では、生徒が毎日提出する「生活ノート」を通して、担任が生徒同士のトラブルや、いやな思いをしたことなどについて相談に乗るなど、さまざまなチャンネルから、いじめの早期発見・早期対応に努めています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

2月8日以降の教育活動について

*本県は令和3年1月14日以降、国の緊急事態宣言の対象区域となっていたところですが、2月7日をもって、対象区域から除外されることとなりました。

つきましては、2月8日以降の県立学校の教育活動については、下記の事項に留意するよう県から通知がありました。

1 引き続き感染防止対策を徹底する。

2 感染リスクの高い教育活動は実施しない。

3 部活動は、平日の放課後の活動を90分以内とし、週休日の活動を可とする。なお、他校との練習試合、合同練習等は中止する。

つきましては、2月8日以降の県立学校の教育活動については、下記の事項に留意するよう県から通知がありました。

1 引き続き感染防止対策を徹底する。

2 感染リスクの高い教育活動は実施しない。

3 部活動は、平日の放課後の活動を90分以内とし、週休日の活動を可とする。なお、他校との練習試合、合同練習等は中止する。

「新型コロナウイルス感染症への対応に係る県立学校における教育活動の指針」

(ver.3 2月8日~)教育活動の指針(ver.3 2月8日~).pdf

「地域の感染状況を踏まえた県外の教育活動の実施について」(2月4日)

県外での教育活動の実施について.pdf

*今回示された上記の指針や考え方、判断基準等をもとに、本校で計画している県外での教育活動(中学の林間学校、イングリッシュキャンプ、高校の修学旅行等)の実施の可否及び内容等について、県と相談しながら決める予定です。

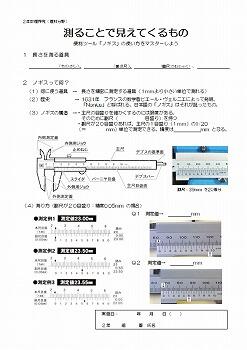

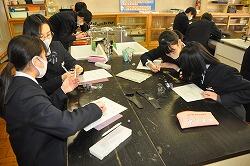

【中2】数理探究 ~測ることで見えてくるもの

2月4日(木)5.6限目、中学2年3組の「数理探究(理科分野)」(中村先生)がありました。今回のテーマは「測ることで見えてくるもの」、ノギスを使っていろいろなものを測ってみました。

ところで、皆さんは「ノギス」を知ってますか?

ノギスは長さを精密に測定する道具で、1mmより小さい単位(例えば、0.05mm単位)で測ることが出来ます。1631年にフランスの数学者ピエール・ヴェルニエによって発明されました。主尺と副尺の目盛りの組み合わせで、細かい長さまで測定できます。

授業では、まず、ノギスの使い方をマスターし、実際にいろいろなものの長さを精密に測ってみました。スライドガラスの厚さや1円玉の直径、パイプの外径・内径、さらには、アルミホイルの厚さを測ります。

しかし、アルミホイルは薄すぎて、ノギスと言えども、1枚の厚さは測れません。そこで、測り方を工夫します。ほとんどの生徒は、アルミホイルを折って重ねて厚くして測り、その長さを重ねた枚数分で割ることで、求めていました。

最後は、発展問題で、アルミニウムとガラス(ビー玉)の密度(単位体積当たりの質量)を求め、同じ体積で比較したとき「どちらが重いか」を求めます。

球の体積は公式にあてはめて求め、質量は電子天秤を使います。

生徒たちのレポート(プリント)を見ると、ガラスの密度はほぼ正確に求められていましたが、アルミニウムの密度はかなり低く(正解の半分以下の数値でした)出ていました。実はここで、なぜそうなったかを考察することが、とても重要です。その原因を推測し、仮説を立て、それを検証することで、正解の値に近づくことができます。(実験が出来なくても、思考実験で考えてみましょう)

*最後に、生徒の皆さんの感想です。

「これまでで一番楽しかった。密度などを協力して求めるのが楽しかった。達成感がすごかった。」

「ガラスの密度はおおよそ正確に測ることができた。アルミホイルで出た誤差は厚みからであると考える。道具を正確に扱うのは難しいと思った。」

「今日はノギスを使って長さを測ることができた。計算によるアルミの密度は1.3g/cm3だったが、実際には2.7g/cm3だった。そうなった理由としては、ノギスで厚さを測るときに、空気が入ってしまったこと、アルミホイルが、正しく25cm×20cmでなかったことが考えられる。ノギスの原理を詳しく知りたいと思った。ピエールさんのことも。」

「ノギスという道具を使って、小さな単位まで長さを測ることができた。ペアの人と協力して密度が求めることができた。とても頭を使ったがすごく楽しかった。」

「ノギスは正確に測れるはずだったが、けっこう難しくて苦戦しました。」

*ノギスという道具を使いこなすのは、なかなか難しかったようです。しかし、この授業の目的は、ノギスを使えるようにすることではありません。将来、ノギスを使う機会は、特殊な仕事以外おそらくゼロでしょう。また、最近は長さがデジタル表示される「デジタルノギス」も安価で売られていますので、苦労して目盛りを読むこともないでしょう。

*今回の「数理探究」は、まさに探究のツールとしてノギスを使いました。こうすれば測れるはず、誤差が生じた理由、それを解消する手立て、そういったことを考えるプロセスが、探究には欠かせないことを実感することこそが目的でした。まさに、「測ることで見えてくるもの」を感じて欲しかったのです。この目的が達成されたかどうかは、生徒それぞれで違いはあると思いますが、すくなくとも、この時間を楽しいと感じてくれた生徒が大勢いたことは嬉しかったです。

【高1・2】課題研究発表会

2月2日(火)・3日(水)の5~7限目、高1および高2の課題研究発表会を行いました。今年度は、新型コロナの影響で、各学年ともグループ研究ではなく個人研究を行っており、2日間かけて、全員が発表しました。

研究発表会は、以下のような方法で行いました。

①生徒は、研究のポスター(A4サイズ)を作成し、各会場の人数分用意し配布します。

②発表者は、ポスターを使って4分間の発表を行い、2分間の質疑応答の後、各会場の担当の先生2人から講評を受けます。

③会場の生徒は、ルーブリックにより発表の評価をします。

④最後に、QRコードを使用し、グーグルフォームで、各発表者の評価を入力します。

【高1の発表】

*今回はグループ研究ではなく個人研究だったので、すべて一人でやらなければならないため、大変だったと思いますが、それぞれが、自分の興味・関心に基づいてテーマを設定し、研究に挑戦していました。

*研究内容については、まだまだ手探りという印象はありましたが、発展の可能性が感じられました。面白い研究テーマを設定し、今後の深まりが期待できる内容のものがたくさん見られ、頑張っているなと感心しました。

*一方、個人研究だったので、他人には頼れず、不安も多かったと思います。最初に考えた研究テーマがうまくいかず、別なテーマに変わったケースも多く、これで本当にいいのかなと思ったり、研究なんてやりたくないと思ったりしたことのある生徒が、実はほとんどだったのではないかと思います。

*しかし、研究は最初にこれをやってみようと考えたことが、そのまますんなりいくことは、普通はありません。テーマが壮大すぎたり、実証が不可能だったり、いろいろな壁にぶちあたり、だんだんと変わってきます。実は、研究のテーマが変わってきたということは、研究が進んでいることでもあります。

*課題研究での体験は、単なる知識や技能の習得だけでなく、答えが一つとは限らない研究を通して、思考力や判断力、表現力といった、これから必要とされる学力を高めてくれています。さらに、知らず知らずのうちに、皆さんがこれからの社会を生きる上での高い志(自分が社会に対してどんな貢献ができるのか)を育んでいます。研究をやる前の自分と今の自分を比べてみると、やはりどこかが違っているはずです。皆さんの先輩たちがそれを証明してくれています。自信を持って課題研究に取り組んでください。

【高2の発表】

*高2は、高1の時にグループ研究を行っており、その体験を踏まえて、個人研究として、新たに研究テーマを設定しました。また、研究の過程で、全員が必ず研究に関する先行研究の原著論文を読んでおり、研究やポスターの内容に深まりが見られました。

*確かに、今年度は十分なフィールドワークは行えませんでしたが、それでも、研究の内容としては、例年以上のものがたくさんあり、皆さんの努力の跡が感じられました。ポスターの出来栄えも良く、質疑応答にも自信を持って自分の言葉で答えていました。生徒の質問も研究の核心をついていました。

*また、各会場の先生方の講評のコメントが素晴らしく、感動しました(これは高1の発表会でも同様です)。5年間のSGH活動を通して、すべての先生方が生徒の課題研究の伴走者として支える体制ができていることを実感しました。生徒と先生方で作り上げた素晴らしい研究発表会でした。お疲れさまでした。

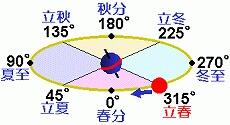

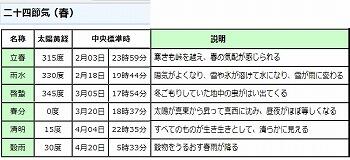

身近な風景 ~立春

2月3日(水)は立春でした。1985年以来、立春は2月4日が続いていましたが、今年は37年ぶりに2月3日になりました。暦の上では、春の始まりであり、1年の始まりとされる日です。正門付近の「しだれ梅」もだいぶ咲いてきました。

ところで、なぜ、今年は立春が2月3日になったのでしょうか?

立春は、中国で生まれた「二十四節気」に基づくもので、1年を4つの季節に分け、さらにそれぞれの季節を6つに分割しています。

四季の最初の日が、立春、立夏、立秋、立冬で、その前日が、節分になります。つまり、節分は1年に4日あります。季節の変わり目を知らせる日ですが、立春の前の日の節分は、1年(四季)の最後の日なので、重要な節目ともなっています。今年は2月2日が節分でしたね。

現在では、国立天文台の観測によって、「太陽黄径が315度になった瞬間が属する日」を立春としています。

以上は、「てんきや」コラムより(https://www.84p.net/tenkiya/)を参考にしました。

二十四節気は、この太陽黄径が何度になるかによって、すべて決められています。

国立天文台のHPでは、以下のように、今年(令和3年)の二十四節気の日時などが公開されています。(https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/yoko/2021/rekiyou212.html)

春.pdf

これによると、今年の立春となった瞬間は、2月3日の23時59分ですので、1分の差で、立春が2月3日になったことがわかります。

ちなみに、次に2月3日が立春になるのは、2025年だそうです。

【中2・3】シンカゼミ発表会(オンライン授業参観)

2月2日(火)6,7限目、中3生の「シンカゼミ」の発表会(オンライン授業参観)がありました。中2生も来年、自分たちがどんな研究をするか参考にするため、発表を見学しました。

「日本の着物文化を再び Let's 和服のアップデート」

「日本の着物文化を再び Let's 和服のアップデート」

シンカゼミは、3年生が、総合的な学習の時間に、「環境・郷土」・「職業・産業・福祉」・「伝統文化・国際理解」の3つの分野の中で、課題を設定し、1年間をかけて研究に取り組んできました。発表は6会場に分かれ、各グループ15分間で行い、その様子を保護者にもZoomで配信しました。

保護者には、各グループの発表する時間帯を事前にお知らせしていたので、お子さんの発表する時間帯を中心に参加されていたようです。常時、各会場とも10名程度、6会場で60名程度が参観されていました。(写真は、6会場の映像をモニタリングしているところです。)

*一部、音声がミュートになっていて、映像のみとなってしまった会場がありました。申し訳ありませんでした。

本日は、同時間帯に高1、高2の「課題研究発表会」がそれぞれ開催されていましたので、シンカゼミについては、いくつかのグループの発表を見学しました。

6限目、7限目それぞれ3グループの発表が終わると、まとめて質疑応答の時間があり、質問も回答も熱心に行われていました。

生徒たちは各グループの発表に対して、ルーブリックという評価表を用いて、点数化して評価します。その結果を使って、各分野の代表1グループを決定します。選ばれたグループは、3月3日のSGH成果発表会で発表することができます。

オンライン授業参観ということで、生徒たちは保護者の存在を意識しながら、緊張した面持ちで発表をしていました。パワーポイントをうまく使って分かりやすくまとめられており、内容的にも良かったと思います。

【高3】クラゲノート

2月1日の朝、高3の柏瀬萌羽さんが、自作した「クラゲノート」を持ってきてくれました。

柏瀬さんは、附属中1年生の時に、新江ノ島水族館を訪れ、そこでクラゲに出会いました。それ以来、クラゲに興味を持ち、中3のシンカゼミでは、クラゲをテーマに研究し、大学もクラゲの専門家のいる大学の海洋生命科学科を受験し合格しました。そこで、卒業までの自らの課題研究として、クラゲに関して、知りえたこと、興味あることを掘り下げ、「クラゲノート」を作成しました。

柏瀬さんは、附属中1年生の時に、新江ノ島水族館を訪れ、そこでクラゲに出会いました。それ以来、クラゲに興味を持ち、中3のシンカゼミでは、クラゲをテーマに研究し、大学もクラゲの専門家のいる大学の海洋生命科学科を受験し合格しました。そこで、卒業までの自らの課題研究として、クラゲに関して、知りえたこと、興味あることを掘り下げ、「クラゲノート」を作成しました。

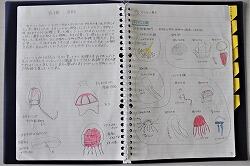

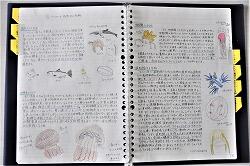

クラゲノート(全27ページ)は、以下のような構成になっています。

1 研究の動機、目的

2 研究の内容

①クラゲの基本(クラゲの分類、体の名称・器官、生活史等)

②ポリプの繁殖力

③クラゲを利用する生物(摂食、防御、盗刺胞)

④クラゲと泳ぐ

⑤クラゲと環境変化(地球温暖化、富栄養化、海洋プラスチック)

⑥クラゲの年齢(日齢)

⑦不思議なクラゲ(不思議な生態)

3 感想・展望

すべて、手書きというのが柏瀬さんの人柄が表れていて、とてもいいと思いました。

また、スケッチもわかりやすく丁寧に描かれています。色もきれいです。

柏瀬さんによると、これからも自分だけの「クラゲノート」を更新させていくそうです。大学での、クラゲ生活が楽しみですね。頑張ってください!

【速報】HPDU連盟杯ディベート大会県優勝!

1月31日(日)にオンラインで行われた「第10回HPDU連盟(日本高校生パーラメンタリーディベート:High School Parliamentary Debate Union of Japan)杯栃木県予選」で、本校生のチームが、見事優勝しました。

優勝したのは、佐高Bチームの石塚凜花さん、片栁賀那さん、横塚功樹君の1年生チームで、佐高Aチームの岡部豪太君、川俣蒼生さん(以上、2年生)、藤田菜摘さん(1年生)のチームは、勝敗数では同率2位でしたが、総合成績で5位となりました。

優勝したのは、佐高Bチームの石塚凜花さん、片栁賀那さん、横塚功樹君の1年生チームで、佐高Aチームの岡部豪太君、川俣蒼生さん(以上、2年生)、藤田菜摘さん(1年生)のチームは、勝敗数では同率2位でしたが、総合成績で5位となりました。

この大会は、即興型の英語ディベート大会の中でも、最高峰と言われる大会です。

全国大会、そして世界大会にもつながっているため、世界大会方式で行われます。

即興型なので、試合開始20分前に論題と、肯定側か否定側かが発表になり、20分間で論理構成と、それを伝える「一人5分間の英語スピーチ」(スピーチ時間は、ヘンダ(準備型)で4分、他の即興型では2~3分です)をそれぞれが考えなければなりません。

さらに、全国大会では帰国子女や3年生も自由に参加することができ、それに向けて「最強のチーム編成」で臨むことができます。この過酷な試合に参加した学校は、宇高、宇女高、宇東高、大田原高、大田原女子高、作新学院高、佐野高の7校で、それぞれ2チームをエントリーしました。

本校は佐高Aチーム(2年生と1年生のチーム)、佐高Bチーム(1年生のみのチーム)で挑みました。

佐高Aチーム

第1試合:大田原高(〇)

第2試合:宇高A(△)

第3試合:宇女高B(△)

第4試合:宇女高B(△)

*勝率では同率2位でしたが、個人の得点などで総合5位でした。

佐高Bチーム

第1試合:宇女高A(△)

第2試合:宇女高A(○)

第3試合:宇高B(○)

第4試合(決勝戦):宇高A(○)

*宇高、宇女高に勝利し、名実ともにNo.1となりました。

*2チームとも、宇高、宇女高といった強豪に一歩も引けを取っていません。素晴らしい戦いぶりです。

それでは、どんな論題が出されたのでしょうか?(日本語で紹介します)

第1試合「生徒が先生を選べるようにすべきである。」

第2試合「社会保障は、お金ではなく、物にした方が良い。」

第3試合「公務員のストライキ権を認めるべきである。」

第4試合「自殺を美化した芸術は禁止すべきだ。」

いずれも難問揃いですね。例えば、第4試合(自殺を美化した芸術)では、どのような戦いが繰り広げられたのでしょうか。簡単に再現してみましょう。

→優勝した佐高Bチームは、肯定側になったので、20分間で、次のように肯定側立論を考えました。

・自殺は罪である。

・禁止することで自殺者を減らすことができる。

・「表現の自由」よりも「公共の福祉」を優先させるべきである。

→これに対して、対戦校からは、次のような否定側立論がありました。

・自殺に関する「芸術」よりも自殺に関する「報道」の方が影響が大きい。

・「自殺」に関する芸術よりも「戦争」に関する芸術を禁止すべきである。

→これらの否定側立論に対して、佐高Bは、次のように反駁しました。

・「報道」の影響があることは否定していない。しかし、自殺を美化することで、自殺を肯定してしまう影響は確実にある。

・戦争は自分一人でできるものではないが、自殺は個人の問題なので、個人に対する影響は大きい。

この結果、ジャッジからより高い評価をいただきました。相手に応じた対応を瞬時に判断し、英語で説得するわけですから、「最難関の大会」というのもうなずけます。

*全国大会は、3月21・22日に東京で行われます(オンライン開催となる可能性もあります。)

最後に、今大会に参加した佐高チームの面々の感想です。

<佐高Aチーム>

岡部君「去年は、宇高、宇女高、宇東高といった3強とは力の差を見せつけられましたが、今年は宇高Aと引き分けることができたのが大きいです。」

川俣さん「去年は1回戦で負けてしまったため、後半で強いチームに当たることすらできませんでした。しかし、今年は3強と戦うことができ、佐高の強さを実感しました。」

藤田さん「Aチームに選ばれたのは初めてだったので緊張しました。今までは、3強と当たると、当たっちゃったと思いましたが、これからは佐高を含めた4強の時代なんだなと思いました。」

<佐高Bチーム>

石塚さん「ディベートの歴史が浅い佐野高校がここまでやれたのは、先輩やチームメイトの存在が大きいです。今までの練習が間違っていなかったことがわかりました。」

片栁さん「ジャッジが東大や慶応の専門の方で、そうした方から、反論の仕方が良かったなどと認めていただいたことが嬉しかったです。」

横塚君「宇高や宇女高の2年生と対戦し、うまくいったときの「よっしゃ!」という感覚が忘れられません。」

*次回(いつになるかはわかりませんが…)は、SGHクラブディベート班が、なぜこんなに強くなったのか、その謎に迫ります!

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

7

5

3

3

5