文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

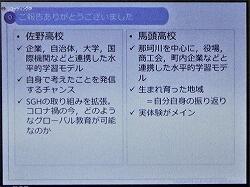

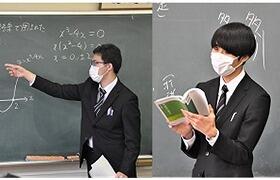

令和2年度教育研究発表大会での発表

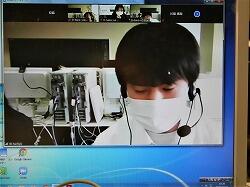

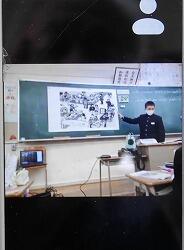

1月30日(土)、栃木県総合教育研修センターで開催された「令和2年度教育研究発表大会」で、本校の大嶋浩行先生が、「総合的な探究の時間」部門で実践発表を行いました。今年度は新型コロナ感染症対策で、Zoomでの発表となりました。

発表のテーマは、本校の「グローバル教育を軸とした探究活動」についてでした。

発表のテーマは、本校の「グローバル教育を軸とした探究活動」についてでした。

以下は、プログラムでの紹介文です。

「本校では、高校1年生で地域に関する課題研究を行い、2年生ではグローバルな視点での研究に発展させた探究活動を行っている。そして、3年生では自分の進路と結び付けてまとめを行う点が本校の「総合的な探究の時間」の特徴である。今年度は、コロナ禍の中で研究や発表の仕方を工夫している。その取組について報告する。」

*本校の探究活動の全体像を、生徒の具体的な活動の様子を紹介しながら、とてもわかりやすく伝えてくれました。県内のみならず、他県の高校関係者や教育委員会関係者など、多くの参加者がありました。

*実践発表後には、桐蔭横浜大学の森朋子先生による指導助言及び講話があり、本校の取組を高く評価していただきました。

*今年度の本校の「SGH成果発表会」は、3月3日(水)にオンラインで開催する予定です。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオの卵嚢

1月27日(水)、トウキョウサンショウウオの最初の産卵がありました。

今シーズンは雨が降りませんでしたが、23・24日の雨で、一気に産卵モードに突入しました。この場所で、30年以上、毎年観察していますが、1月中の産卵は早い方です。

これは、一匹のメスが産卵した卵嚢です。卵巣が1対あるので、このように2個セットで産卵します。(一腹分ともいいます)この卵嚢は、産卵後1日が経過した状態です。これでも、水を吸って膨らんでいます。

今シーズンは雨が降りませんでしたが、23・24日の雨で、一気に産卵モードに突入しました。この場所で、30年以上、毎年観察していますが、1月中の産卵は早い方です。

これは、一匹のメスが産卵した卵嚢です。卵巣が1対あるので、このように2個セットで産卵します。(一腹分ともいいます)この卵嚢は、産卵後1日が経過した状態です。これでも、水を吸って膨らんでいます。

1月29日(金)19時、さらに一日経過しました。少し膨らんできたのが分かりますか。

1月30日(土)20時、かなり膨らんできました。

1月31日(日)16時、ぱんぱんに膨れています。水から出して撮影しています。

【中1】藍染めプロジェクト(最終回)

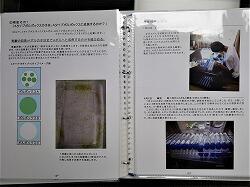

中1の Precious WeeK の第3弾、「藍染めプロジェクト」全4回の最終回として、風間先生のご指導の下、生徒たちが、6月から「藍」を育て、「すくも」を作り、そこから作った「染め液」を使って、一人一人が ハンカチ、クラスで一つ Tシャツを染める体験を行いました。

ご覧の通り、Tシャツは見事に染まりました。

ご覧の通り、Tシャツは見事に染まりました。

「藍染めプロジェクト」は、足利市にある天然藍染「藍絽座」の風間幸造先生を講師として、藍の苗の植え付け・栽培(6月~)、葉の収穫(7,8月)、すくも作り(11月)、藍建て(1月)という一連の作業を1年生全員または有志(藍染めんじゃー)で取り組んできました。

1月23日(土)から27(水)にかけては、「藍染めんじゃー」(12名)によって、「染め液」を作る「藍建て」の作業を行いました。

「藍建て」は、水に溶解しない藍玉(あいだま)をアルカリ溶液で還元させ、水に溶ける白藍(しろあい)にし、染色できる状態にすることです。

この過程は、微生物の発酵によって起こるので、微生物のエサとなる「ふすま」(麦のぬか)を入れ、PHを調整しながら5日間連続して発酵させ、「染め液」を作ります。「藍染め」で最もデリケートな作業です。ここがうまくいくかで、青く染まるかどうかが決まります。

青い盛り上がるような泡が出てくれば成功です。

生徒が作った「染め液」に紙を浸し、水洗いすると、鮮やかな青い色が出てきました。成功です。生徒たちから拍手と歓声が起こりました。

今日は、生徒たちが作った「染め液」を使って、全員で「Tシャツ」を染めました。また、「染め液」の量が十分ではなかったので、風間先生が持ってきてくれた「染め液」で生徒一人一人が「ハンカチ」を染めました。

*「藍染めプロジェクト」は大成功のうちに終わりました。「藍染め」という伝統文化について学び、体験することを通して、SDGsという視点から、持続可能な藍の活用について考えるスタートラインに立つことが出来ました。

*風間先生、本当にありがとうございました。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオ②

学校帰りの産卵場(19時30分頃)では、オスが続々と集まってきていました。その数27匹。メスも1匹確認できました。いよいよ産卵が始まります。

オスの塊

オスの塊

お腹がパンパンに膨れているのがメス(お腹に卵をもっている)

【高1】栃木県読書コンシェルジュ

本校でただ一人、「R2年度 栃木県読書コンシェルジュ」がいます。

高校1年生の山口幸彩(やまぐち さあや)さんです。

高校1年生の山口幸彩(やまぐち さあや)さんです。

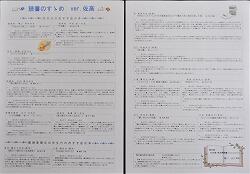

その活動の一つとして、本校の先生方や教育実習生のおすすめの本を紹介する

「読書のすゝめ ver 佐高」を作ってくれました。

ところで、山口さんは「校長室便り」2回目の登場です。1回目は11月2日、「第66回栃木県青少年読書感想文コンクール」入賞の時です。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=johbsg41z-1552_1552

山口さんは、筋金入りの本好きで、毎日3時間は読書をしています。3時間の内訳は、朝、電車の中と学校に来てから授業が始まるまでの1時間、そして、夜、勉強が終わった後、寝るまでの2時間。本が手元にないと不安になるくらい「本が好き」だそうです。

ところで、「読書コンシェルジュ」って何なのでしょうか?

県のホームページで調べてみると「読書コンシェルジュ」は、読書の楽しみなどを同世代に伝えるため、毎年、県内の高校生を対象とし、研修を修了した方を任命しているそうです。 読みたい本が見つからない…、そんな時、「読書コンシェルジュ」があなたに「おすすめの本」を教えてくれます。

まさに、山口さんにぴったりですね。

山口さんが作ってくれた「読書のすゝめ ver 佐高」は、みなさん一人一人に配られますので、気になる本があったら、ぜひ手に取ってみてください。図書館に行けば、見つかるはずです。

最後に、山口さんが最近読んだ「おすすめの1冊」を教えてもらいました。

夏川草介著「新章 神様のカルテ」(2020年12月発行、ベストセラーシリーズ最新刊)

まさに、山口さんにぴったりですね。

山口さんが作ってくれた「読書のすゝめ ver 佐高」は、みなさん一人一人に配られますので、気になる本があったら、ぜひ手に取ってみてください。図書館に行けば、見つかるはずです。

最後に、山口さんが最近読んだ「おすすめの1冊」を教えてもらいました。

夏川草介著「新章 神様のカルテ」(2020年12月発行、ベストセラーシリーズ最新刊)

【高1】家庭基礎 ~ガトーショコラ

1月27日(水)6・7限目、1年2組の「家庭基礎」の調理実習(小倉先生)の授業で、「ガトーショコラ」を作っていました。校長室前の廊下にも、チョコレートの甘い香りが漂ってきました。

新型コロナ感染症対策として、一つの班(4人)を二つに分け、調理室と被服室を使って、同時に4人全員が作業しないように、工夫しながら実習を進めているそうです。

レシピも本格的です。

①チョコレートを細かく刻み、バターと一緒に湯煎で溶かす。

②卵を卵白と卵黄に分ける。

③卵黄を泡立て、グラニュー糖を加え、①のチョコレートとバターを加えて混ぜる。

④卵白を泡立てて、メレンゲを作る。

⑥③と④を軽く混ぜる。

⑦小麦粉とココアをふるいながら入れてざっくり混ぜる。

⑧型に流し込み、オーブンに入れて焼く(160℃、30分)

⑨粉砂糖をかける。

⑩切り分ける。

*おいしそうに出来ました。しかし、冷えてからの方がおいしいそうです。

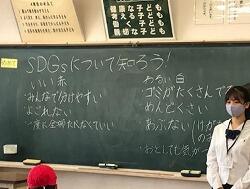

【中1】中條先生の進路講話

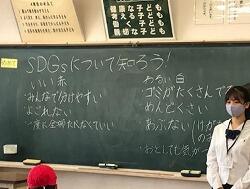

中1は、今週は「Precious Week」(プレシャス ウィーク:大切な1週間)として、さまざまな取り組みを行っています。昨日の「SDGs研究発表会」に続いて、今日の6,7限目に、Zoomを使って、本校の主幹教諭である中條先生による進路講話がありました。

タイトルは「あなたはSDGsに向かっていますか」

~青年海外協力隊活動をとおして~

タイトルは「あなたはSDGsに向かっていますか」

~青年海外協力隊活動をとおして~

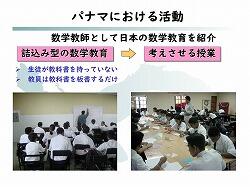

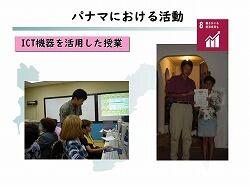

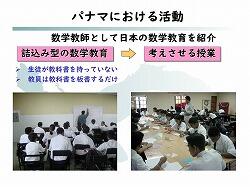

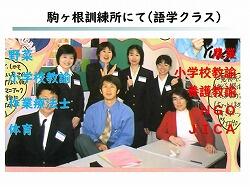

中條先生は、今から約20年前、平成12年7月~平成14年7月までの2年間、青年海外協力隊(JICA)として、「パナマ共和国」で数学教諭として活動していました。

国の大きさ:北海道くらい、当時の人口:約300万人、気候:熱帯モンスーン

パナマでの活動や、パナマの学校・生徒たち、パナマの生活、食事などについて、とても興味深いお話をお聞きしました。

パナマでの活動や、パナマの学校・生徒たち、パナマの生活、食事などについて、とても興味深いお話をお聞きしました。

同期の青年海外協力隊(JICA)には、さまざまな職業の隊員が参加していました。

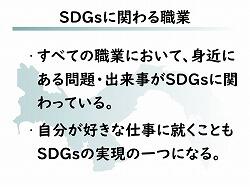

講話を通して、「これからどのような力が必要になるのか」や、「SDGsに貢献するためにはどうしたらよいのか」などについて、語ってくださいました。

「海外に行って働くことや、国際協力NGOだけがSDGsに関わることではない。

たとえば、どのような職業であっても、環境に配慮をすれば、SDGsに関わっていることになります。何が問題かを、見つけることができそれに対して何ができるかが大切です。」

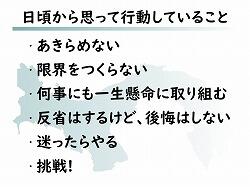

最後に、中條先生が、日頃から思って行動していることについて、話してくださいました。

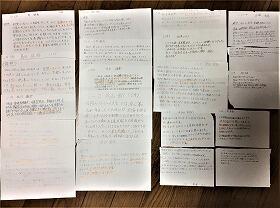

*6,7限目の2時間連続の講話でしたが、生徒たちは、一言も聞き漏らすまいと、必死にメモを取ったりして聞いていました。とてもためになる講話でした。

生徒たちが、どんなことを感じていたのか、レポートを見せてもらうのが楽しみです。

最後に、中條先生が、日頃から思って行動していることについて、話してくださいました。

*6,7限目の2時間連続の講話でしたが、生徒たちは、一言も聞き漏らすまいと、必死にメモを取ったりして聞いていました。とてもためになる講話でした。

生徒たちが、どんなことを感じていたのか、レポートを見せてもらうのが楽しみです。

【中1】オンライン授業参観

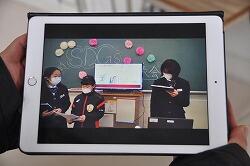

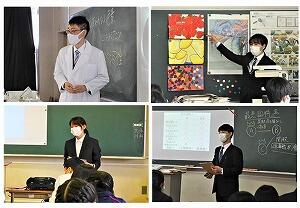

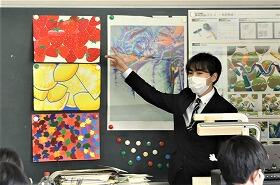

今日の5限目から7限目にかけて、中1の「SDGs研究発表会」(オンライン授業参観)を開催しました。

ユーチューブの「ライブ配信」機能を使って、3クラスからそれぞれ、研究発表を同時配信しました。

ユーチューブの「ライブ配信」機能を使って、3クラスからそれぞれ、研究発表を同時配信しました。

中1は、総合的な学習の時間を使って、6月からSDGs研究がスタートし、旭城祭では、SDGsについて調べたことを発表しました。

2学期からは、地域研究として、生徒が住んでいる地域の課題や問題点を調査し、SDGsの視点からどのようにしていくことで持続可能な社会になるかを考えてきました。

今日は、今年度の活動のまとめとして、研究班ごとに発表を行いました。

【1年1組】

<主な研究テーマ>

・佐野市の観光客を増やそう。

・足利市を誰にでも優しい街に

・小山市の発展と国際交流について 等

【1年2組】

<主な研究テーマ>

・足利をPRして経済再生をねらおう。

・豊かな自然を守り続ける

・地域の伝統をこれからも受け継いでいくためには

・守ろう 佐野市の憩いの場 等

【1年3組】

<主な研究テーマ>

・佐野市の祭りを盛り上げよう

・足利市の観光名所とその課題

・小山市の公園について 等

*3クラスとも、とても素晴らしい発表でした。旭城祭での発表と比べると、全ての面で成長の跡がはっきりと分かりました。生徒一人一人が、自信を持って堂々と発表している姿が印象的でした。よく頑張りました。

*3クラスとも、ユーチューブの総再生回数は190から240程度でした。

5~7限目にかけての2時間半でしたので、途中から再生したり、休み時間に一旦退出し、授業が再開する頃また再生したりと、お一人で複数回再生されたので、このような数字になったのではないかと思います。多くの方々にご参加いただき、感謝しています。ありがとうございました。

*最後は、それぞれのクラスで、画面を見ていただいている保護者に向かって、感謝の気持ちを伝えて、終了しました。

【中学】第16回佐野市理科研究展覧会

1月22日(金)、「第16回佐野市理科研究展覧会」の審査が行われました。

附属中からは、各学年から3点ずつ出品し、中1は、松葉紳一郎君の研究が最優秀賞(県出品)、中2は、栢島蒼史君の研究が最優秀賞、中3は、佐藤遙都君及び木村香乃音さんの研究がそれぞれ最優秀賞を受賞しました。また、出品した9名全員がそれぞれ賞をいただきました。おめでとうございます!

附属中からは、各学年から3点ずつ出品し、中1は、松葉紳一郎君の研究が最優秀賞(県出品)、中2は、栢島蒼史君の研究が最優秀賞、中3は、佐藤遙都君及び木村香乃音さんの研究がそれぞれ最優秀賞を受賞しました。また、出品した9名全員がそれぞれ賞をいただきました。おめでとうございます!

*以下に、作品の紹介と研究に対する私からの簡単なコメントを載せました。

【中1の研究】

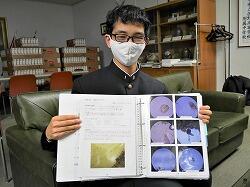

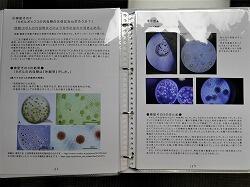

松葉紳一郎君「微生物の観察~第3巻~」最優秀賞(県出品)

→松葉君の研究については以前、紹介しましたが、中1という枠を超えた立派な研究です。本校では、唯一の県出品ですが、県であっても全国であっても、評価される研究内容です。

http://153.127.209.180/ooruri/sano/nc2/index.php?key=jo7tj447j-1552#_1552

池田愛華さん「手を触れずに風船を割ってみる」優良賞

→風船に柑橘類などを押し当てると風船が割れるということに気づき、それをテーマにした池田さんの着眼点が素晴らしいと思いました。

三田遙花さん「Xジャイロの秘密を探ろう」優良賞

→Xジャイロに興味を持ち、実際にいくつかのモデルを作って飛び方を比較している点は、まさに理科研究の王道といえるもので、三田さんはそれに挑戦してくれました。

【中2の研究】

栢島蒼史君「地域の石しらべ~歴史を語る石達~」最優秀賞

→石に興味を持ち、地域の特徴的な石を丹念に収集しています。それだけでも素晴らしいですが、栢島君はそこから、その土地でどんなことが起こっていたか、歴史を探ろうとした点が最優秀賞に評価されたと思います。緻密さと大胆さが垣間見れる研究です。

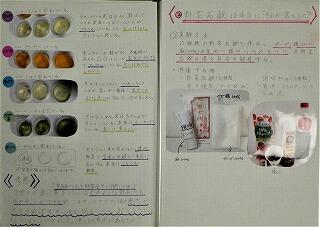

谷津聖子さん「コーラに骨を漬けてみたら」優秀賞

→コーラなどの炭酸飲料を飲みすぎると骨が溶けるという話は確かに聞いたことがありましたが、それを実験で証明しようとしたところが凄い発想です。しかも、溶けるかどうかを重さの変化で表したアイディアが秀逸です。谷津さん、センスいいです。

菅原和かさん「アントシアニンの力~紫外線の防止~」優良賞

→菅原さんは、ムラサキキャベツから抽出したアントシアニンが、紫外線の防止にも効果があることを実験で証明しようとしてくれました。身近な材料が紫外線の防止に関係があることに着目した点がまず素晴らしと思いました。とても発展性のあるテーマです。

【中3の研究】

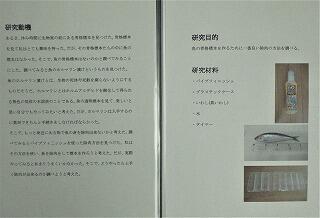

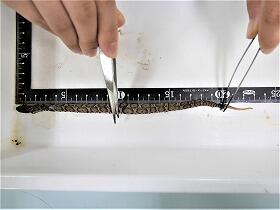

佐藤遙都君「いわしの最適な除肉方法」最優秀賞

→排水口・排水管クリーナーである「パイプフィニッシュ」を使って、イワシの骨格標本を作れないか、という研究の動機とアイディアがとても興味深かったです。より効率的な方法を探るため、パイプフィニッシュの濃度を変えたり、ブラシで使ったり、いろいろなバリエーションが派生していく様子には、研究に対する佐藤君の情熱を感じました。面白い研究です。

田中美怜さん「手荒れ改善大作戦!!~手作り化粧水~」優秀賞

→コロナ禍での手指の消毒による手荒れは深刻な問題です。そうした身近な体験からテーマを設定し、実際に手にやさしい化粧水を作ってしまうバイタリティが素晴らしいと思います。この研究によって、そもそも化粧水って何?という素朴な疑問に対してもちゃんと答えてくれている点は特筆すべきです。田中さんが楽しんで研究していることが伝わってきました。

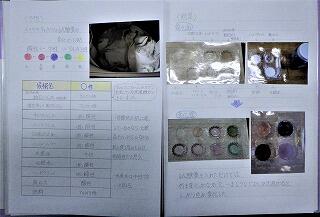

木村香乃音さん「野菜石鹸~ごみ問題解決にもつながる希望の石鹸~」最優秀賞

→木村さんは、実際にテレビなどで見た野菜石鹸に着目し、自分で作ってみようと考えテーマを設定しています。さらに、自分で作った野菜石鹸の洗浄力を独自の基準で評価している点もオリジナリティがあって素晴らしいです。また、野菜だけでなく、果物の果汁を使った果物石鹸のアイディアに至っては、研究を超えて、商品開発に近いレベルに達しています。これは、理科研究から、社会課題の研究へと発展できるテーマではないでしょうか。写真もきれいで見ていて楽しくなる研究でした。木村さんが楽しんで取り組めるテーマを見つけたことが勝因でしょう。

身近な風景 ~トウキョウサンショウウオ

1月23日・24日の雨を待ちかねていたことでしょう。

トウキョウサンショウウオが、やっと姿を現しました。

トウキョウサンショウウオが、やっと姿を現しました。

ちなみに、「トウキョウサンショウウオ」は、魚ではなく両生類です。「ウオ」とありますが、昔の人は、畑ドジョウとも呼んでいたらしく、水の中で泳いでいるものは、魚のようなものと考えていたのではないかと思います。

例年だと、12月中には、まずオスが産卵場に降りてくるのですが、晩秋から冬にかけて、全くと言っていいほど、雨が降りませんでした。そのため、定点観測地点の産卵場には水がほとんどない状態でした。

↓こんな感じでした。(1月23日の午前中に撮影)

ところが、今回の雨で24日の夕方までにここまで溜まりました。降った雨が、岩盤の地面を伝って、ぽたぽたと流れ込んで溜まっていきます。

これを待ってましたとばかりに、オスのトウキョウサンショウウオが、周囲の山などから、産卵場目指して集まってきました。その数、約15個体。これからも、さらに集まってくるでしょう。おそらく、30~40個体くらいは集まってくるはずです。

今回は、夜中(1月24日の21時頃)の産卵場の様子を動画で公開します。

R3.1.24トウキョウサンショウウオ① https://youtu.be/N7Ejcc-Qz7o

R3.1.24トウキョウサンショウウオ② https://youtu.be/o6kjJNVP68o

以下は、水中撮影です。(水が濁っています。水中撮影ができるデジカメを購入しましたので、また、うまくとれるようになったら紹介します。)

R3.1.24トウキョウサンショオウオ③ https://youtu.be/99HXTxQOquw

例年だと、12月中には、まずオスが産卵場に降りてくるのですが、晩秋から冬にかけて、全くと言っていいほど、雨が降りませんでした。そのため、定点観測地点の産卵場には水がほとんどない状態でした。

↓こんな感じでした。(1月23日の午前中に撮影)

ところが、今回の雨で24日の夕方までにここまで溜まりました。降った雨が、岩盤の地面を伝って、ぽたぽたと流れ込んで溜まっていきます。

これを待ってましたとばかりに、オスのトウキョウサンショウウオが、周囲の山などから、産卵場目指して集まってきました。その数、約15個体。これからも、さらに集まってくるでしょう。おそらく、30~40個体くらいは集まってくるはずです。

今回は、夜中(1月24日の21時頃)の産卵場の様子を動画で公開します。

R3.1.24トウキョウサンショウウオ① https://youtu.be/N7Ejcc-Qz7o

R3.1.24トウキョウサンショウウオ② https://youtu.be/o6kjJNVP68o

以下は、水中撮影です。(水が濁っています。水中撮影ができるデジカメを購入しましたので、また、うまくとれるようになったら紹介します。)

R3.1.24トウキョウサンショオウオ③ https://youtu.be/99HXTxQOquw

身近な風景 ~天神様の梅

1月23日の夜半から24日にかけて、久しぶりに雨が降りました。11月2日・3日(降水量8.5ミリ)以来ですので、約2か月半ぶりです。この雨は、身近な動植物たちにとっては、間違いなく恵みの雨でしょう。

朝日森天満宮(天神様)の梅も、ほころんできました。

朝日森天満宮(天神様)の梅も、ほころんできました。

天神様には、御祭神である菅原道真公が梅をこよなく愛していたということから、参道には多くの梅の木が植えられています。2月末頃が、紅梅、白梅ともに満開となりますが、すでに、花が咲いている木がありました。

また、梅の木の足元には、ホトケノザ、ナズナなども花を咲かせていました。

春は、もうそこまで来ているようです。

附属中生徒会役員選挙 ~選挙管理委員会

今日の6,7限目に、附属中生徒会役員選挙の演説と投票、そして、放課後には、選挙管理委員会による開票作業が行われました。

演説は、昨日までに収録した演説の動画をDVDにしたものを、各教室で一斉に放映しました。

その後、直ちに投票が行われ、生徒会室で開票作業を行いました。

こうした作業は、各クラスで選ばれた「選挙管理委員会」9名のお仕事です。

選挙管理委員会は、12月初旬に設置され、12月中に選挙の告示の放送や候補者のプロフィール集の作成、ポスター等の掲示物の準備などを行います。

Q1:どんなことを心がけていましたか?

委員長の黒田紗良さん(3-3)「開票作業を正確に行うことはもちろんですが、選挙の告示の放送や、今日の投票の仕方の説明(DVD)などで、みんなに、選挙に興味や関心を持ってもらえるよう、訴えかけるように伝えることを心がけました。」

Q2:なぜ、選挙管理委員をやろうと思ったのですか?

副委員長の松村唯愛さん(3-2)「2年生の時に立候補して生徒会の仕事をしようと思いましたが、あと一歩、踏み出すことができず、やればよかったと後悔していました。選挙管理委員会は裏方の仕事ですが、次の生徒会役員を決める大事な仕事なので、選挙管理委員会という形で、生徒会に関わる仕事をやろうと思いました。」

Q3:3年連続して選挙管理委員をしている人はいますか?

佐藤遙都君(3-1)「自分だけが3年連続で選挙管理委員をやっています。やはり、生徒会役員を決める大事な仕事に関わりたかったからです。」

開票作業が終わりました。しかし、選挙管理委員会の各委員は、自分が担当したクラスの開票状況しかわかりません。全体の集計作業は、生徒会顧問の高木先生が行い、その結果を委員長が校内放送で発表することになっています。

こうした地道な作業が、生徒会活動を支えています。立派な仕事ぶりでした!

お疲れ様でした。

いじめ・教育相談アンケート結果(1月)

1月13日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

今回は、中高ともに、「いじめてしまった」「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」と回答した生徒はいませんでした。また、自由記述では、コロナに関する不安を上げている生徒が、どの学年でも多くみられました。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

高3生から中学生へのアドバイス(感想追加)

今日は、進路の決まった高3生が、中学生に対して講話を行いました。

5限目は中学3年生に、高校での学習・生活・部活動との両立などについて、

6限目は中学2年生、7限目は中学1年生に、中学校の時にやってよかったこと・後悔していること・夢をもつことなどについて、講話を行いました。

5限目は中学3年生に、高校での学習・生活・部活動との両立などについて、

6限目は中学2年生、7限目は中学1年生に、中学校の時にやってよかったこと・後悔していること・夢をもつことなどについて、講話を行いました。

5限目(中3対象)の講師を引き受けてくれたのは、店網泰吾君(1組)、松下陽斗君(2組)、大川高史君(3組)、荻原彩加さん(4組)の4名です。

6限目(中2対象)と7限目(中1対象)の講師を引き受けてくれたのは、熊倉幸寛君(1組)、若田部菜桜さん(1組)、高塩凱斗君(4組)、中山実千花さん(4組)、飯島初花さん(4組)の5名です。

*私が見学できたのは6限目と7限目で、5限目については残念ながら見学できませんでした。そのため、6,7限目や終了後の様子などについて、紹介します。

高3生は、選択1教室(中1と中2の教室の間)から、Zoomを使って、遠隔で講話を行いました。

一方、中学生たちは、それぞれの教室で、メモを取りながら、よく聞いていました。

講話の音声は、とてもよく聞こえていました。

→こんな感じです。 https://youtu.be/bnFyB264cYg

全員の講話が終わった後、中学生からの質問もあり、高3生がそれらに丁寧に答えてくれていました。

一人一人、質問に答えています。

最後は、中学生からの大きな拍手の音がスピーカーから流れてきました。

すべての講話終了後、中学生に何を一番伝えたかったかを聞きました。

熊倉君「何に対しても、最後まであきらめないことです。頑張り続けることに意味があると思いました。」

飯島さん「中学高校時代は、勉強だけでなく、それ以外のやりたいことに挑戦して欲しいことを伝えました。自分の場合は、部活動やバック作りでした。」

中山さん「様々なことに興味を持ってほしいと思いました。興味はやがて知識に変わっていき、知識が増えていくことで新たな興味が生まれてくることを伝えました。」

高塩君「勉強だけでなく、何でもいいから一生懸命になれることを見つけて欲しいと思います。自分の場合は、ゲームが大好きでしたが、それが現在の進路(社会工学)につながりました。」

若田部さん「私の座右の銘は『なんとかなる』です。続けていれば、なんとかなる。私はこのことをディベートから学びました。ディベート班の活動は、つらくて途中でやめたくて仕方がありませんでしたが、6月の引退まで続けることができました。この体験から、続けていれば『なんとかなる』ことを学びました。中学生も、とにかくなにかを続けて欲しいと思います。そうすれば、なんとかなります。」

これに対して、講話を聞いていた中学生はどんなことを感じたのでしょうか。

中2の学年通信(1/25発行)に掲載される感想を一部紹介します。

磯村二葉さん(中2-1)「勉強がなかなか進まないことがあるので、基礎からやるというのは、とても良いアドバイスをもらった気がしました。」

舩江真琉乃さん(中2-1)「私はまだ将来の夢など決まっていませんが、いろいろなことに興味を持つことを心がけ、自分の世界を広げていこうと思います。中山先輩がおっしゃっていた「自分の夢を深めるためには、さまざまなことを知る必要がある」というのが、とても説得力がありました。」

山口桜佳さん(中2-2)「いきなり難しいことをするのではなく、簡単なことからコツコツと続けることが大切なのだということが分かりました。「終わりよければすべて良し。」終わりがよくなるよう頑張りたいです。」

五十嵐理希君(中2-2)「これからは集中できる場所を見つけ、目標を立てて勉強に励んでいきたいと思いました。自分も「なんとかなる」という言葉大切にしていきたいです。」

山野琉惟さん(中2-3)「何でもいいから一生懸命になれることを探す」というのは、私自身も大切だと思っていたので嬉しかったです。また、毎日5分でもいいから机に向かうというのは衝撃でした。5分間を大切にする習慣をつけたいです。」

高野蒼人君(中2-3)「友達に教えると、教えた方も内容が頭に残り定着しやすいと聞いたので、自分も率先して友達に教えたりしたいと思います。」

附属中生徒会役員選挙 ~政見放送収録!

昨日と今日の放課後、附属中の生徒会役員選挙の立候補者と応援者の演説を生徒会室で収録しました。

新型コロナの影響で、1月21日の体育館での立会演説会は中止になりました。その代わり、事前に収録した立候補者と応援者の演説を、当日、教室で放送することになりました。

新型コロナの影響で、1月21日の体育館での立会演説会は中止になりました。その代わり、事前に収録した立候補者と応援者の演説を、当日、教室で放送することになりました。

今回の選挙では、会長候補者5名、副会長候補者3名の激戦です。

立候補者のポスターにも気合が入っています。

立候補者合計8名とそれぞれの応援者8名で、計16名分の演説を収録しました。

これを21日、各教室で放送しますので、それをよく見て、聞いて、会長、副会長を選んでください。今回初めての試みですが、候補者の考えをじっくり聞くには、いい方法かもしれません。楽しみにしています。

附属中生徒会役員選挙

朝7時50分頃、中学校の昇降口付近で声が聞こえたので、近くに行ってみました。

今週の木曜日(21日)が、中学校の生徒会役員選挙ということで、立候補者と応援弁士による選挙活動が行われていました。

附属中では、立候補者のポスターを作ったり、名前の入った「たすき」をかけたり、かなり本格的に選挙活動を行っています。自分たちで、学校生活をよりよくしたい、という志のある生徒がたくさんいるのは、素晴らしいことだと思います。

今週の木曜日(21日)が、中学校の生徒会役員選挙ということで、立候補者と応援弁士による選挙活動が行われていました。

附属中では、立候補者のポスターを作ったり、名前の入った「たすき」をかけたり、かなり本格的に選挙活動を行っています。自分たちで、学校生活をよりよくしたい、という志のある生徒がたくさんいるのは、素晴らしいことだと思います。

中2数理探究 ~野鳥観察会(2日目)

今日は1,2時間目に、中学2年1組の数理探究で「野鳥観察会」を行いました。

昨日は午後でしたが、午前中では野鳥たちのどんな姿が見られるのでしょうか?

さあ、出発です。

昨日は午後でしたが、午前中では野鳥たちのどんな姿が見られるのでしょうか?

さあ、出発です。

今日も、日本野鳥の会栃木県支部足利分会の5名を講師として、5班に分かれて活動しました。秋山川沿いの遊歩道に出ると、毎日散歩をしている方に出会いました。

「今日はほとんど鳥が出てないねえ。猛禽類(オオタカなど)が飛んでると、隠れちゃうんだよ。」出だしから暗い雰囲気が漂ってきました。

秋山川の対岸の木の枝にカラスの巣があり、すぐ近くにカラスが止まっていました。

しかし、幸先よく、ヒヨドリを近くで見ることが出来ました。双眼鏡やフィールドスコープで観察すると、あまりのリアルさに歓声が上がりました。

秋山川と並行して、菊沢川が流れているのですが、そこで「ハクセキレイ」を観察しました。今日も、「ハクセキレイ」、「セグロセキレイ」、「キセキレイ」の3種を確認できました。ちなみに、写真の「ハクセキレイ」は顔の周りが白いのが特徴です。

今日も「モズ」が昨日と同じ電線に留まっていました。ここが、縄張り?なのでしょうか。なんだか、今日はついてるような気がしてきました。やはり、生徒からも人気がありました。

ここで、今日の主役の一人?である「アオサギ」の登場です。アオサギはここで見ることが出来る最大の鳥類です。

このアオサギは、一瞬飛び立ち、私たちの頭上を大きく一回りし、また同じ場所に戻ってきてくれました。おかげで、飛んでいる様子を身近に観察することが出来ました。サービス満点のアオサギでした。

菊沢川を下ってくると、昨日は全く見られなかった「マガモ」が複数いました。

頭が緑色なのがオスで、茶色で地味なのがメスです。何となく、つがいで行動しているように見えます。

さらに、下流に目をやると、ダイサギが4羽程度、舞い降りてきて、私たちの前に姿を現しました。水鳥の定番たちが、続々と集結しているようです。

と、そこにさらにビックなサプライズがありました。菊沢川と秋山川が合流した地点から数十メートル下流に「カワセミ」が止まっているのを発見しました。どこにいるかわかりますか?

それを拡大したのが、次の一枚です。カワセミの独特な色彩をはっきりと確認することが出来ました。

これだけでも、今日の観察は十分満足だったのですが、さらに大きな舞台が用意されていたのです。

菊沢川にいた「マガモ」たちは、秋山川に飛んで移動し、さらに多くのマガモが合流してきました。

この写真は、秋山川にかかっている橋の上から下流をみたものです。「アオサギ」1羽、「ダイサギ」5羽、「マガモ」20羽、という今日のオールスターが一堂に集まっていました。

まるで、子どもたちを見守るお父さん、お母さんのように、「アオサギ」「ダイサギ」「マガモ」が一緒になって、一時を過ごしてしました。この関係性は、どう説明できるのでしょうか?

人間の世界は今、コロナ禍で苦しんでいますが、私たちの周りの野生動物たちは、おそらくコロナとは一切のかかわりがなく、いつもと同じ生活を営んでいることを、この様子を見た瞬間、実感しました。

橋の上からは、他の班もこの様子を観察していました。

しばらくすると、マガモたちは、一斉に飛び立ち、どこかへ行ってしまいました。こうして、今日の観察会のクライマックスは、唐突に終わりを告げました。

学校へ帰る途中では、来た時に最初に観察した「ヒヨドリ」がまた、留まっていました。

物憂げなネコも私たちの一団に、多少の興味を持ったようです。

教室では、今日観察した鳥たちを確認しました。

今日、私が確認できた鳥は、

ハシブトガラス、ハシボソガラス

キジバト、ヒヨドリ、ツグミ、モズ、ムクドリ、スズメ

ハクセキレイ、セグロセキレイ、キセキレイ

イソシギ、クサシギ

アオサギ、ダイサギ、カワウ

マガモ、コガモ

カワセミ 計19種類でした。

今日の「野鳥観察会」は「鳥がほとんど出てない」という地元の方の不穏な情報からスタートしましたが、終わってみると、近年まれにみる大収穫でした。野生動物の生活は予想がつきませんが、人間生活とは別の世界があることに気づいてもらえたでしょうか? それが「サイエンス」の入り口でもあります。こんな素敵な体験ができることって、本当に素晴らしいと思います。

中2数理探究 ~野鳥観察会(1日目)

今日の6,7限目、中学2年3組の数理探究の時間に、秋山川の周辺で「野鳥観察会」を行いました。

講師は、日本野鳥の会栃木県支部足利分会から、谷津勝利さん、広田幸弘さん、茂木尚枝さん、石井裕子さん、須藤健さんの5名が来てくださいました。生徒たちは5班に分かれて、野鳥観察会を楽しみました。

さて、この鳥はなんでしょうか?

(答)そうです。誰でも知っている「スズメ」です。双眼鏡でじっくり観察すると、なかなか、かわいいですね。

これは、今日観察した中で、もっとも大きな「ダイサギ」です。冬の間は、クチバシが黄色いのが特徴です。

セキレイの仲間は、セグロセキレイ、キセキレイ、ハクセキレイの3種類観察できました。これは、セグロセキレイです。

これは、電線に留まっている「モズ」です。生徒からは、今日見た鳥の中で、モズが良かったという声もありました。小動物のみを食べる完全な肉食性ですが、見た目は茶色でかわいいです。

現在、秋山川は去年の台風の影響で修繕工事が続いており、カモ類の飛来が例年になく少ない状況ですが、少し離れたところに「コガモ」のメス4羽を発見しました。

この写真でははっきりわかりませんが、高倍率の望遠鏡(フィールドスコープ)で見ると、まるで、すぐそこにいるように、はっきりと見えました。これには感動しました。生徒たちは、順番にフィールドスコープで観察しました。

この鳥は「クサシギ」です。これも離れたところにいるのを野鳥の会の石井さんが見つけてくれました。ここで見られるのはとても珍しいそうです。

「イソシギ」です。シギの仲間を2種類、観察できました。

そんな中、きれいな緑色の鳥が、ふいに現れました。「カワセミ」です。

これには皆、興奮し、一斉に双眼鏡で探し回りました。この周辺では、運がよければ、カワセミに出会うことが出来ます。

野鳥ではありませんが、川にはおおきなニシキゴイが2匹、泳いでいました。

こうして、班ごとにいろいろな野鳥を観察し、教室に戻ってきました。

教室では、今日、観察できた鳥の名前を班ごとに確認しました。

今日観察できた野鳥は以下のとおりです。

ハシボソガラス、ハシブトガラス、

ムクドリ、ヒヨドリ、モズ、ツグミ、イカル、スズメ、

ダイサギ、アオサギ、

セグロセキレイ、キセキレイ、ハクセキレイ、

イソシギ、クサシギ、

コガモ、カルガモ、

カワセミ、 以上18種類でした。

カモ類が少なかったのは残念でしたが、とても楽しい観察会でした。

野鳥の会の皆さま、ありがとうございました。

明日は、1,2時間目に別のクラスで、野鳥観察会があります。

午前中にはどんな野鳥の姿が見られるでしょうか。

生徒の感想をいくつか紹介します。「野鳥の会の先生から、鳴き声から名付けられた鳥の話や渡良瀬遊水地のコウノトリの話なども聞くことができ、非常に有意義で貴重な時間でした。

「カラスは2種類いて、カーカーと鳴くのがハシブトガラス、ガーガーと鳴くのがハシボソガラス、という見分け方を知ることができました。カワセミは青色でとてもきれいでした。」

「野鳥の会の先生方が持っていた望遠鏡で見ると、鳥の色やくちばし、足の長さなど、細かいところまで観察できました。」

「野鳥は川の近くにたくさんいるんだなと改めて思いました。小さな鳥が逃げ込みやすいような木々がたくさんありました。また、スズメのように群れる鳥と、モズのように一匹だけで生きていく鳥の違いはどこにあるのかなと思いました。」

「今日は晴れていて、川の周辺だったので、普段は見られないような鳥をたくさん見ることができました。野鳥の会の先生は、遠くにいる小さい鳥も見つけて素早く観察していて、すごいなあと思いました。鳥によって、鳴き方、形、色、すべて違っていて、それを見分けるのは大変だと思いました。今日、見つけた中で、私はキセキレイがお気に入りです。とても貴重な体験ができました。」

身近な風景 ~富士山

夕方16時40分を過ぎると、夕焼けで空が少しずつオレンジ色に輝きだします。

3階の化学室からは、南西の方角に富士山がよく見えます。

3階の化学室からは、南西の方角に富士山がよく見えます。

5時になると、オレンジ色の空が濃くなっています。

5時15分、建物の窓に灯る明かりの数が増え、富士山はオレンジ色の空をバックに、よりくっきりと浮かび上がります。空が暗くなる前の一瞬が、最も富士山が輝いて見えます。

5時20分を過ぎると、やがて富士山は暗い闇の中に消えていきます。

身近な風景 ~渡良瀬遊水地

渡良瀬遊水地は、この時期、カモ類などの野鳥を見ることが出来ます。

貯水池を取り巻くように遊歩道が整備されているので、ちょうどよい散歩コースの一つです。

男体山や女峰山などの日光連山が綺麗に見えました。

貯水池を取り巻くように遊歩道が整備されているので、ちょうどよい散歩コースの一つです。

男体山や女峰山などの日光連山が綺麗に見えました。

男体山がくっきりと見えます。山頂付近には雪が積もってますね。

マガモやカルガモの群れが水面に多数浮かんでいます。

マガモ(左)とカルガモ(右)

カルガモは、首をはねの中に入れて寝ていたり、水面に首を突っ込んでえさ探し?をしている個体も多くみられました。だいぶくつろいでいるような感じでした。近づくと、岸から離れるように泳いで行ったり、飛んで行ったりします。

シギ類も何匹が目にしました。何シギかは、はっきりわかりませんが、肢と嘴の付け根あたりのオレンジ色がかなり目立っていました。水辺を歩きながら、嘴でえさを探していました。飛んでいる姿は結構かっこいいです。

やはり渡良瀬遊水地は野鳥の楽園という感じでした。

今週は、中2の数理探究で、秋山川付近での野鳥観察があります。こちらも楽しみですね。

全国大会報告会、壮行会、始業式

今日から3学期が始まりました。

8:45から全国大会の報告会・壮行会の後、始業式を行いました。その後、ホームルーム、大掃除を行い、11:30には放課となりました。

大掃除の定番、窓ガラス拭きは何も言わなくても率先してやってくれます。

8:45から全国大会の報告会・壮行会の後、始業式を行いました。その後、ホームルーム、大掃除を行い、11:30には放課となりました。

大掃除の定番、窓ガラス拭きは何も言わなくても率先してやってくれます。

全国大会の報告会

「全国高校生英語ディベート大会」で全国第5位となったSGHクラブディベート班から2年生の江部青飛君、小林杏珠さん、兵藤かほるさん、岡部豪太君の4名です。出場者代表で、江部君が報告をしてくれました。

予選リーグでは、4勝1敗1分けで5位となり、決勝リーグ(4位以上)には進めませんでしたが、唯一敗れたのが今回優勝した市立浦和高校でしたので、全国トップレベルとの戦いをすることが出来たそうです。

壮行会

全国大会「WWL・SGH×探究甲子園2021」出場

→SGHクラブ海外班:1年生の関根圭汰君、横塚功樹君、小松崎寛人君

3月21日 Zoomにてオンライン開催

関東大会「第26回東関東アンサンブルコンテスト」

→吹奏楽部 打楽器六重奏

激励の言葉(校長)R2 3学期始業式壮行会.pdf

始業式 R2第3学期始業式.pdf

【中学】一人1台パソコンの準備

昨年末、国のギガスクール構想に基づき、本県では、まずは県立中学校に一人一台のパソコンが届きました。生徒分315台に加え、教員分など(18台)、合わせて333台が届きました。しかし、すぐには使えません。

今日は、中学生のテニス部、バレー部、ラグビー部、バスケットボール部の生徒に手伝ってもらいました。朝8時30分から、パソコンが保管してあった校長室から、人数分を各クラスに運びました。各クラスでは、生徒が1台1台、箱からパソコンを出して、番号のシールを本体と電源コードに貼りました。これだけでも大変な作業です。

【1年1組】

【1年2組】

【1年3組】

【2年1組】

【2年2組】

【2年3組】

【3年1組】

【3年2組】

【3年3組】

この後、シールが貼られたすべてのパソコンを教室のパソコンラックにセットし、電源コードを1台1台につなぎました。

後は、パソコンラックが自動的に順番に数台ずつ充電してくれます。(300台以上を同時に充電すると、電源がパンクしてしまいます。)

今日の作業は、ここまでしかできません。

手伝ってくれた部活の部員の皆さん、ありがとうございました!

(中学生の皆さんは、使うときに、テニス部、バレー部、ラグビー部、バスケットボール部に感謝しましょう。)

しかし、これでパソコンが使えるようになったわけではありません。

今度は、充電が完了したパソコンを1台1台立ち上げ、セットアップします。そして、今回工事して設置したWifiを使って、ネットからパソコンにソフト(ワードやエクセルなど)をダウンロードしてインストールします。

インストール終了まで結構な時間がかかりますので、これは休み明けの授業を使って、自分が使うパソコンを自分でインストールすることになると思います。使えるようになるには、もう少し、時間がかかりそうです。

ちなみに、高校生は一人1台ではなく、三人に1台の割合でパソコンが入ります。こちらの方は、まだ、物品が届いてませんので、もう少し先になります。

【中高】ラグビー部の練習風景

今日の午前中、中高のラグビー部が合同で練習していました。

ちょうど見学した時は、廃タイヤを利用した練習に全員で取り組んでいました。

ちょうど見学した時は、廃タイヤを利用した練習に全員で取り組んでいました。

11時頃、校庭の方から何やらペタンペタンという音が響いてきたので、何をやっているのかなと校庭に行ってみると、中高のラグビー部員が廃タイヤを使った練習をしていました。

それぞれが、廃タイヤを押したり、引っ張ったり、倒したり、など、校庭を何往復もしていました。なかには、ハンマーでひたすら叩いている者もいました。

この練習は柾木先生の発案によるもので、かなりキツイ練習だそうです。

前からこのタイヤは何に使うのかなと思っていましたが、納得しました。

高校ラグビー部の新部長「小倉悠輝(おぐら ゆうき)」君(高2)によると、高校生の部員は男子9名、女子2名、早期入部の女子が1名、合計12名で活動しているそうです。ちなみに、中学のラグビー部は、女子8名、男子5名の13名です。中高合わせて25名で練習しています。

Q1:高校ラグビー部の新部長になってどんなことを感じましたか?

→「部長として、やるべきことが予想以上にたくさんあることに驚きました。今まで見てきた部長は大変なことをやっていたんだなあと思いました。」

Q2:部長として、やりがいとかはありますか?

→「みんなと一緒に練習して、一緒に成長することができる、というのは嬉しいです。そのためにやるべきことをやっていきたいです。」

Q3:目標は何ですか?

→「やはり、ラグビーをやっている以上、目標は花園へ行くことです。それには、まず、部員が15人必要なので、何とか、あと8人集めたいです。」

*今年は、ラグビー部の創部70周年にあたる年だそうです。70年の長い年月の間には、いろいろなことがありましたが、中高一貫のラグビー部として活躍を期待しています。

【高校】野球部、初練習!

今日は、野球部の初練習がありました。

朝7時から第2グランドにある部室で勉強会を行った後、朝日森天満宮(天神様)まで走ってきました。

全員そろって、夏の大会に向けた勝利祈願等を行いました。

朝7時から第2グランドにある部室で勉強会を行った後、朝日森天満宮(天神様)まで走ってきました。

全員そろって、夏の大会に向けた勝利祈願等を行いました。

野球部は現在、部員10名(うち、マネージャー2名)+附属中3年生の早期入部2名の計12名で活動しています。

部長の佐山竜空(さやま りく)君に今年の抱負を聞きました。

→「去年は夏の大会で1勝を上げることが出来たので、今年は2勝が目標です。」

*去年の素晴らしい戦いぶりが印象に残っていますが、是非それを上回る活躍を期待しています。今年も応援しています。

「天神様のなで牛」

朝日森天満宮の御祭神 菅原道真公は、反芻類の牛が繰り返し噛み砕き消化することを学問になぞらえ、大変かわいがられたそうです。天神様の使わしめ(神牛)の耳元でお願いを唱えながら、一番気にかかる箇所をやさしく撫でると、撫でた箇所と同じところにご利益があるといわれている。(以上、案内板より抜粋)

身近な風景 ~初詣

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

初詣も分散参拝ということでしたので、年が変わった直後ではなく、2日の夜8時頃に初詣に行きました。家族連れが3人しかいませんでした。しかし、この神社は正月三が日は夜9時頃まで参道が灯篭で明るく照らされていて幻想的です。(何神社かわかりますか? 旧岩舟町にあります。)それでは、興味のある方は「バーチャル初詣」をお楽しみください。

今年もよろしくお願いします。

初詣も分散参拝ということでしたので、年が変わった直後ではなく、2日の夜8時頃に初詣に行きました。家族連れが3人しかいませんでした。しかし、この神社は正月三が日は夜9時頃まで参道が灯篭で明るく照らされていて幻想的です。(何神社かわかりますか? 旧岩舟町にあります。)それでは、興味のある方は「バーチャル初詣」をお楽しみください。

鳥居をくぐると、石の階段が続きます。

参道の途中に「茅の輪」と呼ばれるものが見えます。

輪をくぐって出てくる、ということは、新しく生まれ変わる「再生」の意味があるそうです。

さあ、くぐってみましょう。

「茅の輪」をくぐると、最後の石段が続きます。

本殿の姿が見えてきました。

神社の本殿です。この神社は室町時代に建立されたとされており、需要文化財に指定されています。

三密防止のシールが貼られていますが、今はだれもいないので進んでいきましょう。

ここで、「二礼二拍手一礼」でお参りします。

今年は、新型コロナが終息することをお願いしました。

ところで、私はもう30年以上も毎年、この神社に初詣に来ています。

実は、ここでは、毎年、1月から4月にかけて、トウキョウサンショウウオが産卵にやってくるのです。しかし、今年はこれまで雨が全く降っていないので、産卵場に水がほとんど溜まっていません。本当に、いつ雨が降ってくれるのでしょうか。

今後、まとまった雨が降ったら、感動的な産卵の様子を紹介したいと思います。

それでは、足元に気を付けて、来た道を戻りましょう。由緒正しい、趣のある神社でしたね。

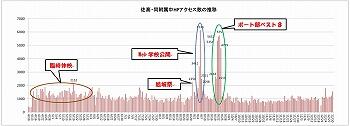

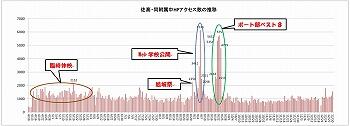

HPアクセス数から見た2020年

2020年が終わろうとしています。

4月の臨時休校から始まり、分散登校、学校説明会や一日体験学習、学校公開の中止など、マイナス要因も多かったですが、授業の動画配信やホームページのリニューアル、Web学校公開など、マイナスをプラスに変える取り組みも行ってきました。

そうした4月から12月までの9か月をホームページのアクセス数で振り返ってみたいと思います。

アクセス数.pdf

4月の臨時休校から始まり、分散登校、学校説明会や一日体験学習、学校公開の中止など、マイナス要因も多かったですが、授業の動画配信やホームページのリニューアル、Web学校公開など、マイナスをプラスに変える取り組みも行ってきました。

そうした4月から12月までの9か月をホームページのアクセス数で振り返ってみたいと思います。

アクセス数.pdf

毎日のアクセス数は、毎朝7時の段階でアクセスカウンターの数値を記録し、24時間で増えた分を便宜上「前日のアクセス数」としています。(かなりアナログな作業ですが、日課として続けています。)

4月からの9か月で、累計約32万3千アクセスがありました。これは、県内の県立高では断トツのトップだそうです。

一月平均アクセス数は約36,000で、9月が約65000アクセスで最大です。

一日平均アクセス数は約1270でした。直近の12月中では一日約1030アクセスです。ちなみに、4月以前の一日のアクセス数は、400アクセス程度でした。

4月から5月にかけて、授業動画等の配信で、一気にアクセス数が、約400から3倍以上の1400程度に増えました。

そして、9月のホームページリニューアルに向けて、6月くらいから校内でプロジェクトチームが構想を練り始め、9月当初には完成しました。トップページで写真がスライドするところは、先生方の譲れないこだわりがありました。

また、リニューアルに合わせて、プロの業者と学校紹介動画を作成しました。

HPで公開した附属中の授業(1272再生)と部活(945再生)、高校の授業(580再生)と部活(637再生)など、ユーチューブでの動画再生回数は予想以上でした。動画の公開等により、一日当たりのアクセス数は6000を超えるなど、お陰様で、多くの人たちのニーズに応えることができました。

また、旭城祭当日もアクセス数が2000を超え、最新情報を確認していただけたことで、スムーズな入場が出来たのではないかと思います。さらに、9月下旬のボート部の「全国大会ベスト8入り」の際も、一日5000アクセス越えを連発しました。ここまで注目されるとは想像していませんでしたので、「いったい何が起こったんだ?」と正直びっくりしました。それだけ大きなインパクトを持った出来事だったんだなあと改めて思いました。

その後、10月から11月にかけては、一日800~900アクセス程度でしたが、12月に入ると、再び増加し、1000アクセスを超えるようになってきました。これは、生徒たちの活動の成果が一気に出てきたことが大きく影響しているのではないかと思います。

以上、これまでの9か月をHPのアクセス数から振り返ってみましたが、こうしてみると、改めて、生徒たち、そして先生方はこの一年頑張ってきたなあと感じています。

(私は昨年度まで県教委総務課の高校再編推進担当で、県内や全国の学校の特色ある取組を注視してきましたが、ここまで生徒と先生方が頑張っており、さらにそれが成果として表れている学校はそうはありません。)

来年も、生徒たちの日々の活動に光を当てることができればと考えています。

(生徒の皆さんも、自分は今、こんなことを頑張っているんです、というのがあったら、ぜひ声をかけてください。)

それでは、よいお年をお迎えください!

身近な風景 ~12月の満月

今夜は、2020年最後の満月です。

月ごとに満月の名称がありますが、12月の満月は「コールドムーン(Cold Moon)」とも呼ばれています。

今夜は強い寒気が流れこむため、まさに「コールドムーン」という名称がぴったりです。

月ごとに満月の名称がありますが、12月の満月は「コールドムーン(Cold Moon)」とも呼ばれています。

今夜は強い寒気が流れこむため、まさに「コールドムーン」という名称がぴったりです。

ところで、今日散歩の途中で、ヤギの群れを見ました。

佐野市立北中学校の西側100mくらいにある空き地で、ヤギが放牧されていました。明らかにえさの入った大きな袋に群がり、むしゃむしゃ食べています。

住宅地の中に突如出現した牧歌的な風景でした。

さらに、何かわからない動物も飼われていました。

これは、何者なのでしょうか?

Change Maker Awards 1次予選、突破!

年末の慌ただしい中「朗報」が届きました!

12月29日(火)17時に、第3回 CMA(Change Maker Awards)にエントリーしていた佐高生チームの一次予選(書類選考)通過が発表になりました。

兵藤かほるさん、小林杏樹さん、新井優平君、江部青飛君の4名のチームです。

12月29日(火)17時に、第3回 CMA(Change Maker Awards)にエントリーしていた佐高生チームの一次予選(書類選考)通過が発表になりました。

兵藤かほるさん、小林杏樹さん、新井優平君、江部青飛君の4名のチームです。

CMA(Change Maker Awards)と聞いて、「もちろん知ってますよ!」という人は、そうはいないと思います。私も知りませんでした。

CMAは、今年度で第3回となる「中高生のための英語プレゼンテーションコンテスト」です。しかし、ただの英語のコンテストではありません。

コンテストの名称にも含まれる Change Maker とは、「変化を作る人」すなわち、自ら道を切り開き行動してくことのできる人を意味しています。動き出そう(go)、夢中になろう(do)、実現できる自分になろう(be)、がコンセプトの Change Makerを選び、表彰します。

今年度のテーマは、

「私たち × SDGs」というものです。

そこで、今回エントリーした4名は、「ディベート × SDGs」と設定し、佐野市の小学生を対象に、ディベートを通して、SDGsへの理解を深めさせることが出来ないかをテーマに探究学習を行いました。

まず、8月5日(水)に、宇都宮市役所の「スマートシティ推進室」を訪問しました。宇都宮市は、SDGsの貢献度ランキング3位(日本経済新聞社)であることから、まず、SDGsについて学ぶことから始めました。

次に、8月6日に、佐野市の青年会議所の方々に、アイディアをプレゼンしました。わざわざ、佐野高校まで来てくださいました。

そして、9月25日には、実際に、佐野市立天明小学校で、2年生、4年生、6年生を対象に、ディベートを活用した授業を行いました。

【2年生の授業】

プラスチックごみ問題について考えてもらうことを目的に、「エコバックとレジ袋、どちらがいい?」というテーマで授業をしました。小学2年生にディベートは難しすぎるため、エコバックとレジ袋のメリット、デメリットを出し合いました。

【4年生の授業】

「おかしの小分け、いい? わるい?」をテーマに、お菓子の過剰包装について、反対か賛成か、自分の意見を自分のかぶっている「赤白の帽子」で表しました。

【6年生の授業】

「コンビニは24時間営業を続けた方がいいかどうか」をテーマに、高校生が24時間営業のメリット・デメリットをプレゼンした後、小学生同士で意見交換しました。

こうした議論を通して、SDGsの視点などについて、小学生も理解を深めていきました。

このような一連の活動を、「動き出そう(go)、夢中になろう(do)、実現できる自分になろう(be)」というコンセプトのもとに、本選で発表を想定している探究学習について、800字程度のエッセーを日本語で作成し、12月27日締め切りでオンラインで提出しました。その審査結果が、12月29日(火)17時にHP上で発表になりました。

エントリー数402件に対して、書類選考合格者は112件。倍率は3.6倍でした。

この後、1月29日(金)までに、4分間の英語でのプレゼン動画を作成し、提出します。その審査結果が、2月1日に発表になります。予選を通過できるのは、関東ブロックの書類選考合格者22チームの中から、1,2チームだけです(倍率は、10~20倍です)。予選を通過した全国10チームが、2月28日(日)の本選(東京)に進みます。本選では、オンラインで英語のプレゼンを行います。

つまり、12月29日の書類選考合格者発表は、これからも続く審査の通過点にすぎません。しかし、ここまでやった彼らの頑張りは、特筆すべきものです。

彼らは、誰かに頼まれたり、やってみないか、と言われてやったわけではありません。教室に貼ってあったCMAのチラシを見て、面白そうだからやってみようと挑戦しました。すべて自分たちで考え、行動しました。小学校での授業も、どこかの学校で授業をやらせてもらえないか、学校に相談があり、彼らの熱意を受けて、教頭先生を通して、天明小学校にお願いしました。

今回の書類選考合格について、リーダーの兵藤さんは次のように答えてくれました。

「書類選考を通過した際の正直な感想は、喜びではなく安心でした。結果が出た際に、応募総数も発表されましたが、思っていたよりも規模が大きく、書類選考通過の重みを実感しました。動画審査では、研究の成果を十分に伝えたいです。」

*彼らが挑戦し続けていくことを通して、自ら道を切り開き行動できる人になっていくことを、本校は応援しています。

そして、9月25日には、実際に、佐野市立天明小学校で、2年生、4年生、6年生を対象に、ディベートを活用した授業を行いました。

【2年生の授業】

プラスチックごみ問題について考えてもらうことを目的に、「エコバックとレジ袋、どちらがいい?」というテーマで授業をしました。小学2年生にディベートは難しすぎるため、エコバックとレジ袋のメリット、デメリットを出し合いました。

【4年生の授業】

「おかしの小分け、いい? わるい?」をテーマに、お菓子の過剰包装について、反対か賛成か、自分の意見を自分のかぶっている「赤白の帽子」で表しました。

【6年生の授業】

「コンビニは24時間営業を続けた方がいいかどうか」をテーマに、高校生が24時間営業のメリット・デメリットをプレゼンした後、小学生同士で意見交換しました。

こうした議論を通して、SDGsの視点などについて、小学生も理解を深めていきました。

このような一連の活動を、「動き出そう(go)、夢中になろう(do)、実現できる自分になろう(be)」というコンセプトのもとに、本選で発表を想定している探究学習について、800字程度のエッセーを日本語で作成し、12月27日締め切りでオンラインで提出しました。その審査結果が、12月29日(火)17時にHP上で発表になりました。

エントリー数402件に対して、書類選考合格者は112件。倍率は3.6倍でした。

この後、1月29日(金)までに、4分間の英語でのプレゼン動画を作成し、提出します。その審査結果が、2月1日に発表になります。予選を通過できるのは、関東ブロックの書類選考合格者22チームの中から、1,2チームだけです(倍率は、10~20倍です)。予選を通過した全国10チームが、2月28日(日)の本選(東京)に進みます。本選では、オンラインで英語のプレゼンを行います。

つまり、12月29日の書類選考合格者発表は、これからも続く審査の通過点にすぎません。しかし、ここまでやった彼らの頑張りは、特筆すべきものです。

彼らは、誰かに頼まれたり、やってみないか、と言われてやったわけではありません。教室に貼ってあったCMAのチラシを見て、面白そうだからやってみようと挑戦しました。すべて自分たちで考え、行動しました。小学校での授業も、どこかの学校で授業をやらせてもらえないか、学校に相談があり、彼らの熱意を受けて、教頭先生を通して、天明小学校にお願いしました。

今回の書類選考合格について、リーダーの兵藤さんは次のように答えてくれました。

「書類選考を通過した際の正直な感想は、喜びではなく安心でした。結果が出た際に、応募総数も発表されましたが、思っていたよりも規模が大きく、書類選考通過の重みを実感しました。動画審査では、研究の成果を十分に伝えたいです。」

*彼らが挑戦し続けていくことを通して、自ら道を切り開き行動できる人になっていくことを、本校は応援しています。

地域医療や子育て支援に関する講演会

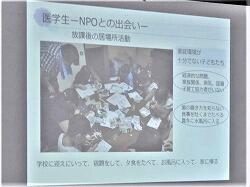

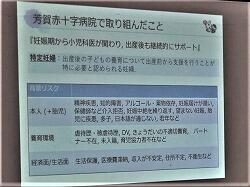

12月28日(月)10:00~11:00、日光市立湯西川診療所の所長である増田卓哉医師(31)をお招きし、「地域医療や子育て支援等に関する講演会」を開催しました。こうした内容に興味を持っている1,2年生の希望者23名が、冬休み中にも関わらず、集まってくれました。

増田卓哉先生は、1年4組の担任の根岸先生が、栃木高校で担任をしていた時の教え子で、自治医科大学に進学した後、「芳賀赤十字病院」で5年間勤務し、今年度から、「日光市立湯西川診療所」の所長として勤務されています。所長といっても、医師が一人だけの診療所です。自治医科大学は、卒業後、数年間は僻地医療に従事することになっています。

講演では、まず「地域医療」について、お話がありました。

次に、中学生や高校生の頃の体験を語ってくださいました。

中学生の頃、「医師になりたい」と思ったのは、祖父が「がん」になったことがきっかけだったそうです。祖父にどんな話をしたらいいかわからず、お見舞いに行けずにいて、初めて、お見舞いに行った翌日にお亡くなりになりました。その時、祖父は自分が来るのを待っていたのではないか、「医師になるということは、そういう日々に向き合うことなのでは」と思ったそうです。

高校生時代は、担任であった根岸先生から、当時、将棋の羽生名人やイチローの凄さをさんざん聞かされ、そのことが数学の面白さ、楽しさにつながり、今の自分がある、確かそんなお話でした。

次は、大学での医学生時代のお話です。

この頃、NPOと出会い、子どもたちの支援に関わることに取り組み始めました。

「放課後の居場所活動」として、家庭環境が十分ではない子供たちを学校に迎えに行って、宿題をして、夕食を食べて、お風呂に入って、家に帰します。

そこでは、貧困や虐待などから、歯の磨き方を知らない、食事は(いつまた食べられるかわからないから)吐くまで食べる、など、想像を絶する家庭環境がありました。

誕生日にサプライズケーキを用意しても、そんな体験がない子供は、何が起こったのか分からず茫然としていたそうです。

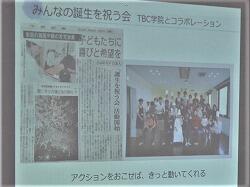

そこで、TBC学院とコラボレーションし、「みんなの誕生を祝う会」を開催しました。また、世の中にはどんな職業があるのか、を知ってもらうなど、子どもたちには選択肢があること、進学の希望をもってもらう取組を行いました。

その後、大学を卒業し、「芳賀赤十字病院」では小児科医として勤務しました。

そこでは、「特定妊婦」(望まない妊娠だったり、経済的な問題などを抱えていたりして、妊娠中から支援が必要とされる妊婦のこと)に小児科医がサポートし、妊婦のSOSをキャッチすることで、産まれてきた子どもへの虐待のリスクを減らす取り組みを行いました。その結果、「サポートが必要な妊婦さんに、出産前に小児科が頑張って関わると、虐待が減る!」ことを証明したのです。(論文にして発表。)

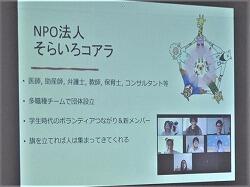

そこで、増田先生は、家庭でも学校でもない、第3の居場所があればと、NPO法人「そらいろコアラ」を設立し、子育て・妊娠・出産にまつわる、どんな相談もLINEで相談できる「コアLINE」を立ち上げました。

増田先生が発起人となり、小児科医、助産師、保育士などの専門家が多く所属しているそうです。

最後に、高校生へのメッセージ(高校生だった頃の自分へのメッセージ)として、

「……になりたい、が大切だけれど、……になって、〇〇な社会にしたい、というのはもっと大切」、「社会を変える」を仕事にする、というお話で締めくくられました。

生徒たちは、増田先生の行動力と志の高さに終始、圧倒されながらも、自分たちが今何をしたらよいのか、その一歩を踏み出す勇気をもらった人もいたと思います。

講演会終了後も何人も残って質問したりしていました。

また、たまたま近くに座っていた生徒に、今日の講演どうだった?と聞いたところ、その生徒は、NPO法人「子どものとなり佐野」のボランティア活動に参加していて、今日の午後、生活に困っている子育て世帯に、お米・缶詰・レトルト食品・インスタント食品・乾麺などの「年越しセット」を100世帯分配る手伝いに行ってくる、という話を聞かせてくれました。もう、いろいろな行動を起こしてる生徒もいるんですね。

増田先生、今日は素晴らしいお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

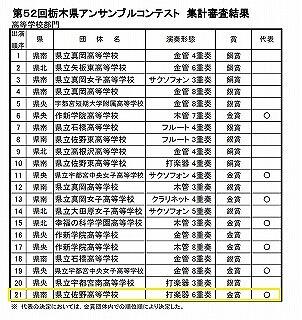

栃木県アンサンブルコンテスト「金賞」受賞!

12月27日(日)、宇都宮市文化会館で行われた「第52回栃木県アンサンブルコンテスト」で、本校の「打楽器六重奏」が、見事「金賞」を受賞し、「東関東アンサンブルコンテスト」へと駒を進めました。おめでとうございます!

演奏曲は、山澤洋介作曲「ダンス インザ スカイ オブ リバティ」です。

メンバーは、落合侑亮くん、若林侑汰くん、越田和哉くん、坂田公希くん、小松原千楓さん、堀野悠香さんの6名です。

この曲は、楽譜が出版されておらず、落合君が直接作曲者と交渉して演奏することが出来たそうです。それだけに、曲にかける思いが強いのかもしれません。毎朝、音楽室から聞こえてくる打楽器のリズムが、校長室にも響いていました。

当日は、広い会場が無観客で、2階に審査員がいるだけ、という状態で演奏しました。

見事「金賞」を得ることが出来て、本当に良かったです。

「演奏中は、曲のイメージに集中し、一つになることができました。最後の音が全員そろって終わったときは、爽快感がありました。」と、リーダーの落合くんが当日を振り返ってくれました。

今後は、1月23日(土)に茨城県牛久市中央生涯学習センターで「東関東アンサンブルコンテスト」が、これも無観客で開催されます。東関東での健闘を期待しています。

ぼうさい甲子園「しなやかWithコロナ賞」受賞!

12月27日(日)付け、毎日新聞の栃木版(22面)で、本校が毎日新聞社および兵庫県の主催による「ぼうさい甲子園」で、特別賞「しなやかWith コロナ賞」を受賞したことが掲載されました。

(毎日新聞12月27日、栃木版22面、毎日新聞より掲載許諾済)

ぼうさい甲子園.pdf

(毎日新聞12月27日、栃木版22面、毎日新聞より掲載許諾済)

ぼうさい甲子園.pdf

ボート部強化合宿(泊りなし)1日目

12月27~29日までの3日間、渡良瀬川で強化練習を行います。もともとは、佐野東高校のボート部と合同で泊りがけの合宿の予定でしたが、コロナの影響で、泊りなしで、3日間、渡良瀬川で練習する予定です。

通常、この時期は渡良瀬川の水がほとんどないため、川での練習はできません。しかし、来年3月に佐野高校が全国選抜大会に出場することから、水門を閉めて水を溜めることで、初めて、この時期に渡良瀬川で練習することが可能になりました。

この5名が、全国選抜大会に出場する「女子舵手付きクオドルプル」のチームです。

Coxの元気のよい掛け声が遠くからもよく聞こえてきます。やる気が伝わってきます。

夏の頃に見た時より、格段にうまくなっているような気がしました。さすがですね。

3年生の藤倉さんも、大学での活動に向けて練習を続けています。

【速報】第15回全国高校ディベート大会 5位入賞!

12月26日、27日の2日間にわたり、オンラインで行われたディベートの全国大会で、本校生のチームが、堂々の5位入賞を果たしました。おめでとうございます!

(右から、江部青飛君、岡部豪太君、小林杏珠さん、兵藤かほるさん)

(右から、江部青飛君、岡部豪太君、小林杏珠さん、兵藤かほるさん)

本校生のチームは、11月に行われた県大会で、宇都宮高、宇女高に次いで、3位に入賞し、全国64校の枠の中に、ぎりぎり64位で滑り込み、全国大会に出場しました。

12月26日、27日に行われたオンラインによる全国大会では、予選6試合行い、そこで獲得した得点で順位が発表になり、さらに上位4チームで準決勝、決勝が行われます。

本校生チーム(4名)は、パソコン室でZoomで対戦し、4人以外の生徒は、英語演習室から対戦の様子を見ながら応援していました。

最後の第6試合は、苦戦しましたが、ジャッジから、佐野高校の勝利が伝えられると、大きな拍手に包まれました。

予選6試合の成績は以下の通りです。

Round1:vs稲毛高校△(引き分け)

Round2:vs市立浦和×

Round3:vs出雲高校〇

Round4:vs一関第一高校〇

Round5:vs聖光学院高校〇

Round6:vs橋本高校〇

予選ラウンドの結果は、4勝1敗1分で、堂々の5位入賞でした。

発表された順位表を見れば、そのすごさがわかると思います。本校が唯一僅差で敗れた市立浦和が2位、引き分けた稲毛が4位であることを考えても、最上位の一角であったことは間違いないでしょう。もとより、64位で全国に行った高校が5位入賞というのも素晴らしいの一言に尽きます。この厳しい戦いを勝ち抜くことが出来たのは、数か月前から、全員で立論の裏付けとなるエビデンスを集め、それを議論して組み立てた総合力だと思います。あとは、その力を本番で発揮できた4人のチームワークの賜物でしょう。

前任の野城先生から、

「県大会の試合ぶりを見ても、十分に全国ベスト8に入る力はあると思いましたが、全国大会で力を発揮するのは本当に難しいので立派です。また、即興型と準備型、その双方でこれだけの結果を出せたことで、佐高は名実ともに押しも押されぬ全国の強豪ですね。おめでとうございます!」というコメントをいただきました。

明日はアンサンブルコンテスト

明日のアンサンブルコンテスト(打楽器)の県大会に向けて、最後の練習をしていました。

スマホで撮影した自分たちの演奏を何度も確認しながら、入念に演奏のチェックを行っていました。明日は、無観客でのコンテストということですが、練習の成果を発揮してきてください。応援しています。

【高校】女子バレー部 今年最後の練習!

今日の午前中、女子バレー部は今年最後の練習をしていました。

来年は、1月6日から練習を開始します。

来年は、1月6日から練習を開始します。

女子バレー部は、現在、部員11名(マネージャー1名)+早期入部1名です。

来年の1月23日から、新人大会があるそうです。

部長の花里さんから「目標はまず1勝です!」と力強い言葉が返ってきました。

部員の仲の良さが持ち味だと思いますので、チームワークを発揮して頑張ってください。

応援しています。

身近な風景 ~校庭のクリスマスツリー

校庭の中庭に、ひっそりと佇む「クリスマスツリー」を見つけました。

ヤツデの花です。

ヤツデの花です。

ヤツデは代表的な陰樹で、日が当たらない日陰でも生育します。

葉は深い切れ込みがある大きな掌状葉で、光沢があり、その形はまるで天狗の羽うちわのようです。

11月から12月にかけて、円錐状に咲く白い花は、花が少なくなる冬の庭にあって、ひときわ目立ちます。

ヤツデのつぼみと花です。緑の葉っぱに白い花のコントラストがよく映えています。

線香花火のようにも見えますね。

花の少ないこの時期には、蜜蜂にとって、貴重な蜜源なのでしょう。せわしなく飛び交っていました。

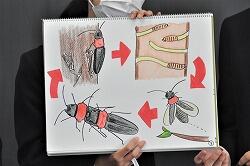

【中3】シンカゼミ ~クビアカツヤカミキリの出前授業

本日午後、中3の山田さん、海原くん、長島くん、五十嵐さんの4人の班が、足利市立筑波小学校の2年生、4年生、5年生に対して、外来種「クビアカツヤカミキリ」について、出前授業を行いました。

今回の「足利市立筑波小学校での出前授業」は、この研究チームの山田さんが、母校であり、妹さんも5年生に在籍している筑波小学校にお願いしたところ、木村校長先生のお計らいで実現しました。(服部先生、鴇田先生が引率しました。)

まずは、2年生を対象に15分程度の授業を行いました。小学生でもわかりやすいように、外来種やクビアカツヤカミキリ(以下、「クビアカ」と表記します)について、紙芝居を作り、クイズなども取り入れながら、楽しく説明することを心がけていました。

小学生はクイズが大好きで積極的に手を上げてくれました。

ここでは、クビアカが好きな木のベスト3が問題です。

一位はモモ、二位はスモモ、3位がサクラでした。いずれもバラ科で、樹の内部がやわらかく食べやすいことから、クビアカに好まれているそうです。

クビアカが木に入り込むと、なぜ枯れてしまうのか、クビアカの一生について、わかりやすく説明しています。

このままクビアカの被害が拡大すると、もう桜の花見もできなくなるかもしれません。また、大好きなモモも食べることが出来なくなってしまうかもしれません。

そのため、クビアカの被害を食い止めるために、どんな方法があるか、そして、自分たちにもできることを説明しました。

この後、4年生(30分間)、5年生(45分間)と内容を少しずつ膨らませたものを用意し、授業を行いました。

↓4年生です。

↓5年生です。(子供たちは近くの子と相談するのも大好きです)

*3学年とも、とても素晴らしい授業でした! 見学に来ていた先生方や校長先生もとても褒めてくださいました。

*授業後、再び、校長室に呼ばれました。

発表した4人に感想を聞いてみました。

「最初は緊張しました。2年生の反応が良かったので、これならやれると思いました。」

「緊張しましたが、子どもたちは生き物について関心があり、ここまで真剣に聞いてくれるとやりがいがありました。」

「これまでにも発表はありましたが、同じ中学生からはあまり反応がありませんでしたが、小学生からは反応があって、やってよかったです。」

「夏休み中に果樹園にフィールドワークに行って、いろいろと教えていただいたことがとても役に立ちました。」

「クビアカの被害を無くすために自分たちに何ができるかを考えた時、大人だけでなく、小さな子供たちが関心を持って、クビアカを捕まえたりすることを呼び掛けたいと思い、小学校での授業を企画しました。」

*素晴らしい発表に加え、研究の志の高さにも感銘を受けました。筑波小学校の校長先生や先生方も、附属中の生徒は、ここまでできるんだと感動していました。

*ちょうど、クビアカの被害で、校庭の桜の木を全部切ってしまった直後で、とてもタイムリーな授業でもあったようです。

*皆さん、お疲れさまでした。

そして、筑波小学校の校長先生や先生方、児童の皆さん、ご協力ありがとうございました。

【高校】英語ディベート全国大会の模擬試合

本日午前中、パソコン室では、12月26、27日に行われる全国大会のオンライン模擬試合をZoomを使って行っていました。

今回の全国大会は、準備型のディベートですので、肯定側と否定側の両方の立場から、立論、反駁などの戦略を用意して臨みます。夏休みから、入念な準備を重ねてきました。

今日は、自分たちが作った肯定側と否定側のシナリオ同士で対戦するオンライン模擬試合を行いました。

部長の江部君に今日の手ごたえを聞いてみました。

「今回対戦したBチームの人たちは非常に強いチームなので、緊迫したいい試合になりました。

直前で追加した部分の修正など、細かいところの調整ができました。けっこう仕上がってきました。明日もまたやります!」

*すごく頑張っている様子が伝わってきました。応援しています。

高2課題研究 ~ e-sport

本日午前中、英語演習室では、高2の安西君の課題研究「e-sport を競技として受け入れることが出来るか」をテーマに、実証実験を行っていました。

e-sport は、世界では一つの競技として人気がありますが、日本では、まだそれほど爆発的な人気というほどではありません。そこで、安西君は、ゲームには興味はあるけれども、e-sport は初めてという人たちに、実際にe-sport を体験してもらい、どこが魅力と感じたかをアンケート調査していました。

e-sport は、世界的に人気のある「クラッシュロワイヤル」というゲームで対戦が行われているそうです。友人7名に協力してもらい、2人対2人、3人対3人など、いくつかのパターンで対戦を行いました。

初めてe-sport を体験した亀田君と中里君は、「思った以上に、体力や集中力を使いました。確かに、競技として白熱しました。また、体格などに関係なく誰でも参加できるところは、よいと思いました。」と好感触でした。

この実証実験を企画した安西君は、「ゲームは娯楽というイメージがありますが、やり方によっては、十分に競技としての魅力もあることがわかりました。」と研究に手ごたえを感じていました。

*安西君は、実際に本番と同じように会場を設定し、ゲームの解説の実況中継もおこなうというリアルなe-sport を再現してくれました。なるほど、e-sport ってこういうものなのか、と納得しました。その行動力が素晴らしいです。また、e-sport も練習すれば強くなります。勉強と同じです。という名言に感動しました。吹奏楽部・クリスマスコンサート

12月23日、終業式終了後、体育館で吹奏楽部による「クリスマスコンサート」がありました。

↓ 演奏をお楽しみください。

↓ 演奏をお楽しみください。

最初に、打楽器六重奏による演奏がありました。県南地区アンサンブルコンテストで金賞を受賞した曲です。

https://youtu.be/T9IO15_liDw

続いて、クリスマスコンサートが始まりました。

第1曲「Beauty And The Beast (Medley)」

https://youtu.be/LhdL_LuSWok

第2曲「All I Want For Christmas Is You」

https://youtu.be/zpdZ6Rfz0uU

第3曲「Gurenge (From "Demon Slayer")」

https://youtu.be/OTgdIX8sOgM

第4曲「Happiness(嵐)」

https://youtu.be/M57sHAhwov0

アンコール曲「夢をかなえてドラえもん」

https://youtu.be/mFr_37TexXE

【中学】日本語ディベート校内戦

今日の午後、中学校のSGHクラブ「日本語ディベート班」で校内戦がありました。

中2:1チーム、中1:4チームが参加しました。

また、中3の黒田さん、若林君、清水君がオブザーバーとして、ジャッジなどをしてくれました。

ジャッジから講評がありました。

中3の黒田さんによると、特に1年生は、ディベートを始めた頃に比べると格段に上達しているそうです。秋季ディベート大会で、全国の中学生と試合をしたことで、ディベートの厳しさや面白さを知り、取り組み方が変わってきた、と石塚先生も話してくれました。

大掃除

今日は終業式です。それに先立ち、校内の大掃除を行いました。普段はあまり時間をかけることが出来ない窓拭きなど、生徒たちは一生懸命取り組んでいました。

お陰さまで、とても綺麗になりました。

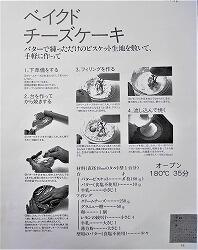

高3「フードデザイン」の授業見学 ~チーズケーキ

今日は、チーズケーキです。クリスマスも近いです。

今日のメニューは、チーズケーキ。お菓子作りの本を参考にして、作ります。

材料は、クリームチーズ、卵、小麦粉、バター、ビスケット、砂糖、レモン、牛乳です。

まず、チーズケーキの土台とするため、ビスケットをビニール袋に入れ、砕いていきます。結構楽しそうです。

チーズケーキの枠に、砕いたビスケットを敷き詰めます。

クリームチーズをハンドミキサーで柔らかくし、卵や砂糖、牛乳、レモン汁を加え、砕いたビスケットを敷いた枠の中に流し込みます。

後は、オーブンで、180℃、35分焼けば出来上がりです。

おいしそうに焼きあがりました。

最後に、カットして冷やします。見るからにおいしそうですが、冷やさないとチーズケーキの味がしないそうです。

今日の試食は、家で冷やしてからですね。

後で食べた感想を聞かせてください。

「全国高校即興型ディベート大会」5位入賞!

12月19日、20日の2日間、「PDA全国即興型ディベート大会」がオンラインで開催されました。全国から64校の強豪校が参加する中、横塚功樹君(1年1組)、土屋吏輝君(1年4組)、新井優平君(2年1組)のチームが、4回戦まで勝ち上がり、見事予選を突破し、ベスト8で決勝トーナメントに進出しました。

決勝トーナメントでは、残念ながら敗退しましたが、全国で5位相当という大快挙を成し遂げました。また、全体で8名しか選ばれない「ベストディベーター賞」に新井優平君が選出されました。これには、みな大興奮でした。

皆さん、おめでとうございます!

「エコノミクス甲子園」栃木大会参加

12月20日(日)13時から、全国高校生金融経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」栃木大会が、オンラインで開催されました。

今年は、県内の高校生が38チーム(76名)参加しました。

本校からは、1年生2チーム、2年生2チーム、計4チーム(8名)がエントリーしました。今年はオンライン開催となったため、本校の4チームは、それぞれ別々の場所からクイズに参加しており、本校の教室からは1年1組の篠原彩絢(しのはら さあや)さんと片柳賀那(かたやなぎ かな)さんが参加しました。

事前にエントリーすると、経済関係のテキストが5,6冊送られてきます。それを使って勉強しないと、クイズで正解にはたどり着けません。まさにテスト勉強並みです。

当日は、担任の久保田先生が、教室でのパソコン接続などでサポートに来てくれていました。

オンライン開催といっても、全体が一つのクイズ番組のようになっていて、参加者の回答画面とは別画面で、司会者たちがクイズ選手権を盛り上げていました。

問題はすべて4択で、全部で50問が出題されます。回答する速さも重要なポイントになってきます。50問終了後に、正答率と回答の速さなどにより、成績が発表になります。

さて結果ですが、残念ながら、佐野高校からは県代表チームはでなかったようです。代表は宇都宮高のチームでした。終了後に、2人に話を聞いてみました。

Q1. まず、今日の感想は?

→「すごく楽しかったです。今まで、経済のニュースは敬遠していましたが、いろいろと勉強して知識を得ることで、ニュースが理解できるようになりました。」

「中学生の時に、円高とか習いましたが意味が分からなかったので、興味もありませんでした。実際に、経済の勉強をしてみると、奥が深いことが分かりました。言葉を暗記するのではなく、理解することで社会の仕組みも分かってきました。そして、世界が広がりました。」

Q2. 一番難しかった問題を一つ上げてください

→「景気が後退していく中で、物価は上昇することを何というか、です。答えは、スタグフレーションでした。」

Q3.なぜ参加しようと思ったのですか?

→「エコノミクス甲子園のチラシを見た時、クイズの作成に「クイズノック」が関わっているのを知り、クイズが好きなのでやってみようかと思いました。」

(注)クイズノック(QuizKnock)は、東京大学などの卒業生及び現役生により運営されているクイズ作成団体。

*勝敗はともかく、経済について楽しく勉強できたのは良かったですね。

おそらく、この2人だけでなく、参加した他の6名も、経済に興味を持ったことは間違いないでしょう。あっぱれな挑戦でした。久保田先生もお疲れさまでした。

【高校バスケ部】白鴎足利高との練習試合

本日は9時から15時半にかけて、第2体育館で、男子バスケットボール部の練習試合がありました。相手は白鴎足利高校でした。

バスケットボール部は、高木先生の指導の下、めきめきと力をつけています。

県でベスト8が狙えるチームになってきているそうです。

バスケットボール部は、高木先生の指導の下、めきめきと力をつけています。

県でベスト8が狙えるチームになってきているそうです。

白鴎足利高は、県でベスト4レベルの強豪校です。実力の差はあるのかもしれませんが、練習試合を見ている限り、少なくとも気持ちでは負けていませんでした。個々の技術もそん色がありません。

佐高のバスケ部、実はすごいです。

シュートの切れもいいです。3点シュートも果敢に狙ってきます。

練習終了後、副部長の和田優冴君に今日の練習試合の感想等を聞いてみました。

Q1.相手のどんなところに強さを感じましたか?

→「白鴎足利高は、まずフィジカルが違ってました。また、球際のボールへの執着心が全然違ってました。そして、決めるべきシュートは必ず決めてくるところに、強さを感じました。」

Q2.佐高の良かった点や反省点はありますか?

→「1試合目の入りはあまり良くなかったですが、やっているうちに、修正できたところが良かったです。力はついてきていると思います。しかし、まだまだツメが甘いので、確実に点が取れるようにしたいです。」

Q3.次の大会はいつですか。また、目標は?

→「来年の1月16日に新人戦があります。相手は鹿沼東高です。2勝してベスト16が目標です。」

Q4.目標はベスト8じゃないんですか?

→「その次に当たる大田原高が強敵なのでベスト16かなと思ってましたが、やはり、目標はベスト8です。頑張ります!」

*個々の技量は高いと、素人ながら見ていて思いました。十分にベスト8が狙えるチームだと思います。新人戦、頑張ってください。ベスト8になったら、また、取材に来ます。その時は一人一人のコメントを紹介します。

ちなみに、これが佐高のユニフォームです。「SANO HIGH SCHOOL DRAGONS」のチーム名とともに、ドラゴンのロゴが入っています。高木先生がデザインした自信作だそうです。

そして、忘れてはならないのが、4人のマネージャーです。

彼女たちのサポートがあって、ここまできているのではないかと思います。

新人戦、応援しています!

微生物の研究者

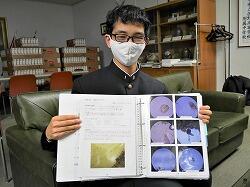

12月18日(金)の放課後、中学1年2組の松葉紳一郎君が校長室を訪ねてくれました。

松葉君は、1学期にも紹介しましたが「微生物の研究者」です。この夏までに行った研究をまとめたものを見せてくれました。

松葉君は、1学期にも紹介しましたが「微生物の研究者」です。この夏までに行った研究をまとめたものを見せてくれました。

これが、研究をまとめた冊子です。第3巻とありますが、松葉君は、小学4年生の時、小学校にある「ひょうたん池」でクンショウモを見つけたことがきっかけで、微生物に興味を持つようになり、小学5年生の時から、水中の微生物の研究を本格的に始めました。

小学校の時の研究をまとめた「微生物の観察 第1巻」と「同 第2巻」(いずれも大作です。)を見せてもらいました。今年の作品は、過去2回と比較すると、「観察」のレベルから「研究」のレベルへと確実に進化していました。

その意味で、松葉君はまだ中学1年生ではありますが、間違いなく「微生物の研究者」と言えます。

その意味で、松葉君はまだ中学1年生ではありますが、間違いなく「微生物の研究者」と言えます。

今年は新型コロナの影響で、これまでのように県外に微生物の採集に出かけることが出来なかったため、家の近くの田んぼの水から、偶然「ボルボックス」を発見したことが、研究の転機になったようです。

松葉君はボルボックスを観察していて、形態が異なる3つのタイプが存在していることに気づき、それらが別種なのか、そうではないのかを実験・観察によって解明しました。

その結果、Aタイプのボルボックスから、Bタイプのボルボックスが生まれ、それが成長して、Cタイプのボルボックスとなり、やがて死んでいく、というボルボックスの生活史を解明しました。これは、立派な論文レベルの研究といえると思います。また、これを指導者の手を借りずに、自分だけでまとめ上げた、ことは特筆に値します。

松葉君の研究は、1月に開催される佐野市の理科展に出品されます。おそらく県大会でも評価されると思いますが、県レベルにとどまる研究ではありません。

来年はぜひ全国で勝負してください(勝ち負けではありませんが…)。私もこの若い才能の力になれれば光栄です。

本当に楽しみにしています。

中1「オンライン授業参観」2日目

今日の5限目、中学1年2組の「英語」(富永先生)の「オンライン授業参観」(2日目)を実施しました。約30名の保護者や関係者がZoomで入室し、オンライン授業参観を楽しんでいただきました。

「オンライン授業参観」の2回目は、1回目よりだいぶ工夫が見られました。

前回は定点カメラが3か所(うしろ、南側、北側)でしたが、今回は、さらに教室の前面(パソコン)の定点カメラが加わりました。また、授業者目線カメラ、見学者目線カメラの計2台の移動カメラが加わりました。

これらの映像をお好みで切り替えることで、生徒の活動の様子をその場にいるかのように、知ることができました。

↓実際のスマホでの見え方を見てみましょう。(6台のカメラの映像から、見たい映像を選ぶことが出来ます)

南側(上)、北側(左)、うしろ(右)の定点カメラの映像

パソコン(上、教室の前面)、授業者(富永)目線(左)、見学者目線(右)の映像

授業者(富永先生)もタブレットを持って、生徒の活動の様子を時々映し出します。

南側カメラ(固定カメラ)の映像

見学者目線の映像(移動カメラ)です。見学者が見たい場面を映し出します。

また、前回は生徒の声が聞き取りにくかった課題が、かなり改善されていたようでした。このようなやり方で「オンライン授業参観」が十分可能であることが分かりました。

今回は1年2組の保護者に加えて、県教育委員会の教育次長様を始め、総務課、義務教育課、高校教育課、安足教育事務所の指導主事の方々にも授業を見学していただきました。ご指導ありがとうございました。

なお、来週の21日(月)には、最後の1年3組(道徳、粂谷先生)のオンライン授業参観が予定されています。

中3「理科」の授業見学

今日の1限目は中学3年1組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。

校長室の前の駐車場付近が、なにやら賑やかそうです。

校長室の前の駐車場付近が、なにやら賑やかそうです。

透明半球を使って、太陽の1日の動きを調べています。幸い、お天気も快晴です。

このように、ペン先の影が、透明半球の円の中心にくる位置を球面に記録します。

約1時間ごと(休み時間)に太陽の位置を記録します。

1時間ごとの点をなめらかな曲線で結び、透明半球のふちまで伸ばすと、太陽の1日の動きを知ることが出来ます。今日は、風が強くて、透明半球が飛ばされそうになったので、5限目終了時(13時45分)で、終了しました。

ちょっと残念でしたが、太陽が一番高くなる時刻は越えていたので、今日の太陽高度の最大値などは計測できそうですね。

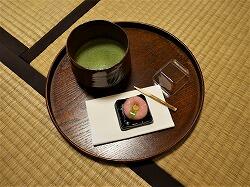

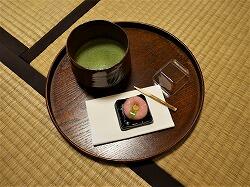

中1「伝統文化の学習」 ~茶道

本日の6,7時限目、1年2組の「茶道」の学習を見学しました。

講師の先生は、裏千家の荒井宗佳先生とお弟子さんの須藤宗弘先生、岡野宗登先生の3人です。

今日は、「つばき」のお菓子です。

講師の先生は、裏千家の荒井宗佳先生とお弟子さんの須藤宗弘先生、岡野宗登先生の3人です。

今日は、「つばき」のお菓子です。

今日の活動は、伝統文化室で、生徒全員が自分でお茶を点てていただきました。

茶道の作法は3人の講師によって、3グループに分かれて教わります。

1年生の茶道の授業は今日で3回目だそうです。

自分で点てたお茶をいただくのは、何ともいえない気分です。

抹茶の苦みとお菓子の甘さが絶妙のバランスです。穏やかな時間が流れています。

茶碗の絵柄を鑑賞するのも、作法の一つです。

最後に、みんなで後片付けをして終了です。日本の伝統文化として、全員が「茶道」を学べるのはとても素晴らしいですね。

中2「伝統文化の学習」 ~華道

今日の6,7限目は、「総合的な学習の時間」を使って、中学2年2組は、「華道」の学習がありました。講師は、いけばな小原流の清水一克先生です。

今日の花材は、フェニックス、カーネーション、オンシジュームの3点です。

今回のいけばなのテーマは、「ひらくかたち」だそうです。

決まった型はありますが、その中で、どう個性を発揮するか、ということだそうです。

一克先生は、生徒が生けたものを見て、まず点数を言ってくれます。そして、ここはこうすると良いと手直しをしてくれます。ちなみに、生徒から聞いた話では、最高点数は95点位で、100点はまずないそうです。

一克先生に見てもらった後は、担任が記録として写真に残します。

↓こんな感じです。

皆さん、自分の「いけばな」には愛着を持っているようです。

お花は家に持って帰るので、家でもいけばなをすることができます。

「私は花瓶にいれて飾ります。」という生徒もいましたが、それはそれでいいのかもしれません。皆さん、楽しそうにやってました。

中1のオンライン授業参観

本日の5限目、中学1年1組の「道徳」(久保先生)で、Zoomを使った「オンライン授業参観」を実施しました。中学1年生の保護者は、入学してから一度も授業を見たことがないことから、中1の先生方が企画しました。

教室には、うしろ、南側、北側、に計3台のカメラを設置しました。

保護者は、パソコンやスマホ上で、3台のカメラの画像を切り替えることができます。

教室のうしろのカメラ画像(生徒の後ろ姿が写っています。音声はこのカメラで拾っています)

教室の南側に設置したカメラ画像(生徒の正面からみた姿が、窓側から写っています)

当日の「オンライン授業参観」は、1年1組の保護者が20名から30名が入ってくれました。

Zoomにはチャット機能があり、コメントも多数いただきました。

「このような機会を設定してくれてありがたい」「学校の様子がよくわかった」等、好意的なご意見を多数いただきました。一方、課題として、先生の声は聞こえるが、生徒の声は聞き取りにくい、ということがありました。これは、カメラ3台で撮影していますが、3台ともマイクをオンにしてしまうとハウリングを起こしてしまうため、教室の「うしろ」のカメラからしか音声は拾えません。そのため、生徒の声は聞き取りにくくなってしまいます。今のところ、解決策はありませんが、カメラの位置は工夫したいと思います。

1年2組と3組について、以下の日程で実施します。

1年2組 →12月17日(木)5限目 英語、13:00~13:45、富永先生

1年3組 →12月21日(月)5限目 道徳、13:00~13:45、粂谷先生

なお、上記のオンライン授業参観は、お子さんが在籍しているクラスの授業しか入室できません。

中3英語の授業見学

本日の4限目、中学3年1組の英語(川俣先生と鴇田先生)の授業を見学しました。

「日本文化を紹介しよう」というプロジェクトで、実物や写真を見せながら、「自分が紹介したい日本文化」を「Show & Tell」で紹介しました。

「日本文化を紹介しよう」というプロジェクトで、実物や写真を見せながら、「自分が紹介したい日本文化」を「Show & Tell」で紹介しました。

4人1組となって、順番に「自分が紹介したい日本文化」を実物や写真を見せながら、英語で説明します。これを「Show & Tell」と呼んでいます。

まずは、最初の発表です。発表者を確認しています。先生方も元気いっぱいです。

皆さん、待ってましたとばかりに、英語での説明に力が入っています。また、発表後には、大きな拍手がわき起こります。

「自分が紹介したい日本文化」は、折り紙、おせんべい、お茶、手ぬぐい、梅干し、金平糖など、様々です。

おにぎりやカップラーメンもあり、共感を呼んでいます。

友達の発表を聞いて、わかったことをメモしたり、わからなかったことを質問したりします。

最後に、皆さんの発表を聞いていた川俣先生のご指名で、興味深い紹介をしてくれていた4人が、クラス全体に紹介をしてくれました。

「甘酒」の紹介です。

「百人一首」の紹介です。

「手ぬぐい」の紹介です。

「折り紙」の紹介です。

今回は、「Big Voice」「Eye contact」「Smile」「Reaction」を心がけて発表していました。楽しみながら話す力が付けるのが、このプロジェクトの目標です。

また、皆さん、とてもわかりやすい説明で、「なるほど」と思わせる内容でした。

とても良かったと思います。

【高校】英語ディベート、全国大会へ(下野新聞)

12月13日(日)付け下野新聞に「高校英語ディベート県予選」の記事が載っていましたので紹介します。

この大会で3位に入賞し、全国大会に出場するのは「佐高初」です。

(12月13日付け下野新聞の20面、下野新聞の掲載許諾済み)

下野新聞・ディベート.pdf

この大会で3位に入賞し、全国大会に出場するのは「佐高初」です。

(12月13日付け下野新聞の20面、下野新聞の掲載許諾済み)

下野新聞・ディベート.pdf

いじめ・教育相談アンケート結果(12月1日実施)

12月1日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.12.1 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.12.1 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.12.1 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめてしまった」という生徒が中学生で2名いました。

12月9日(水)の朝、中学校は「人権集会」がありましたので、このことについて、校長から以下のような話をしました。

*自分が『いじめてしまった』と振り返ることができることは、誰にでもできることではありません。勇気がいることだと思います。相手の存在に価値を認めているからこそ、相手に嫌な思いをさせてしまったのではないか、とふり返ることができたのではないかと思います。

*もちろん、いじめをしないことは重要ですが、知らず知らずに、相手を嫌な気持ちにさせてしまったかもしれないと、後から気づくこともあるかもしれません。その時は、自分を振り返る勇気を持ち、行動に移して欲しいと思います。それができるようになることが、本当の意味での「いじめの撲滅」なのだと思います。

以上です。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

キャリアに関する講演会

本日の放課後、1,2年生の希望者約30名を対象に、「キャリアに関する講演会」を旭城ホールで実施しました。講師は、島田先生が小山高校で勤務されていた時の生徒で、現在はキャリアプランナーの佐山曜(さやま ひかる)氏でした。

佐山先生の講話は、将来の進路を考える上で、今、やりたいこと(Doing)だけで進学先を考えるのではなく、ありたい姿、どのような生活をしていたいか(Being)を想像することも必要である、という内容のお話でした。

例えば、将来、看護師になりたい(Doing)という希望があっても、定時には家に帰りたい、土日は絶対に休みたい(Being)、としたら、それでも看護師を目指すかどうかを考える必要がある、ということでした。

同様に、地域のために貢献したいというDoingから、公務員を目指したいという夢があっても、年収は30歳で700万は欲しいというBeingには、マッチしませんね。

就職して初めて現実を知り、悩んで離職してしまう、という人がとても多いそうです。そういうことを無くすには、高校時代から、将来やりたいこと(Doing)だけで進路を決めるのではなく、ありたい姿、どのような生活をしたいか(Being)を想像しながら、キャリアを選択する必要がある、ということを教えていただきました。

最後に、ワーク(自分のキャリア形成を考えてみよう)、ということで、参加した生徒たちは、自分のやりたいこと(Doing)と、ありたい姿、どのような生活をしたいか(Being)について、書きだしながら考えていました。

*終了後の生徒の感想をいくつか紹介します。

「やりたいことだけに固執せず、ありたい姿を想像する」という言葉が印象に残りました。将来やりたいことがまだ決まっていないので、ありたい姿を想像し、自分に合った職を探していきたいと思います。」

「DoingとBeingの2つの将来の理想を合わせて考えていくことが分かりました。もう一度考えるきっかけになりました。自分の考えを広げることが出来ました。」

「この講話を聞いて、私はもう将来の夢は決まっていましたが、別に絶対にその仕事をしたいわけではないのかなと考えることができました。目標設定の方法論を知り、実際にやってみて自分がどんなふうに生きたいのか分かりました。今日聞いたことを大学選択に生かしたいと思います。」

「私はやりたい仕事がぼんやりとは見えていますが、本当に自分がやりたいことは分からなかったので、今回、素敵な話が聞けて良かったです。」

「この講話を聞いて、自分が将来、どういう仕事に就き、どういう大人になりたいかについて、改めて見つめることが出来ました。いろいろな仕事を調べて、視野を広くして、自分に本当にあった仕事を見つけていきたいと思いました。」

*生徒にとって、将来の進路選択を考える上で、きっかけになったようです。また、教員にはなかなか気づかなかった視点だったので、とても勉強になりました。もっと多くの生徒に聞いてもらいたいお話だと思いました。

避難訓練

グァテマラ共和国の教員の授業参観

本日、宇都宮大学教育学部の人見久城教授と、人見先生の研究室に留学しているサラザー・ニコル・リニーさん(グァテマラ共和国 小学校教員・英語科専科)が本校を訪問し、中学生の英語と理科の授業参観を行いました。

左:人見先生、右:サラザーさん

左:人見先生、右:サラザーさん

中学校の2年3組の理科(中村先生)の授業を見学している様子です。

授業では、「電流の働きを表す量」の1時間目(導入)で、身近にある電気器具に書いてある表示を見つけてホワイトボードにまとめ、班ごとに発表しました。

そこから、WATやhelzといった電気器具の記号が何を意味しているのか?などと、生徒の疑問が広がりました。

理科教育がご専門の人見教授からも、生徒から疑問を引き出す丁寧な授業の進め方が素晴らしいと、中村先生へのお褒めの言葉をいただきました。

また、英語は栗原先生の中学2年2組の授業を見学していましたが、オールイングリッシュで進める栗原先生の授業にびっくりされていました。サラザーさんの母国語はスペイン語ですが、栗原先生はスペイン語も堪能で、スペイン語でサラザーさんに挨拶していました。凄いですね。ちなみに、富永先生もスペイン語を話せるそうです。

最後に、人見教授とサラザー先生は、校長室を訪れ、短い時間でしたが貴重な体験をさせていただいたと感謝していました。

また、授業を見に来てくださいね! いつでも歓迎します。

三代卒業生表彰式

本日、16時30分から、校長室にて、「令和2年度佐野高等学校三代卒業生表彰式」を行いました。

受賞者は、 若林秀男様(第11回卒業生)

若林 聡様(第41回卒業生)

若林大耀君(高校3年生) の3名です。

おめでとうございます!

なお、附属中3年の若林仁瑛君も、家族として同席しました。

受賞者は、 若林秀男様(第11回卒業生)

若林 聡様(第41回卒業生)

若林大耀君(高校3年生) の3名です。

おめでとうございます!

なお、附属中3年の若林仁瑛君も、家族として同席しました。

本来は、創立記念日に体育館の壇上で実施する予定でしたが、創立記念日の式が、新型コロナの影響で中止となったため、この時期に校長室で実施しました。島田同窓会会長から表彰状と記念品などが贈られました。

高1SGHフィールドワーク出発!

今日は、高校1年生の「SGHフィールドワーク」です。

生徒の希望により、バス4台で、茂木、大田原、足利・桐生、県庁周辺で、フィールドワークを行います。朝8時20分頃、本校を出発しました。

茂木方面です。ふみの森もてぎ・もてぎプラザ里山で、研修や講演があります。

生徒の希望により、バス4台で、茂木、大田原、足利・桐生、県庁周辺で、フィールドワークを行います。朝8時20分頃、本校を出発しました。

茂木方面です。ふみの森もてぎ・もてぎプラザ里山で、研修や講演があります。

大田原方面です。国際医療福祉大学で研修をしたり、トコトコ大田原で講演を聞いたりします。

足利・桐生方面です。飛駒町の吉川油脂での研修の後、桐生市織物関連遺産・のこぎり屋根工場群・ベーカリーカフェレンガ(旧金谷レース邸宅工場)・青柳菓子店(旧東洋紡績工場)、足利まちなか遊学館を訪問します。

県庁方面です。栃木県庁・フードバンクうつのみや・とちぎボランティアネットワーク・栃木県国際交流会、とちぎスポーツ医科学センター・カンセキスタジアムなどを訪問します。生徒たちは、それぞれ事前にアポをとった課室に伺い、インタビューなどをしてきます。

みんな、元気いっぱいで出発しました。大いに学んできてください!

各方面とも、16時30分から17時くらいにそれぞれ学校に戻ってくる予定です。

身近な風景 ~夕焼け

今日は夕焼けがきれいでした。

(管理棟2Fの窓から撮影)

(管理棟2Fの窓から撮影)

校舎の窓ガラスにも夕焼けが反射しています。

高3フードデザイン授業見学 ~お弁当

本日のフードデザインのメニューは「お弁当」でした。

お弁当の定番の具材(ウインナー、厚焼き玉子、ほうれん草とコーンの油炒め、ちくわのきゅうり詰め等)を使って、おいしそうで、実際においしい「お弁当」を作ります。

今回のポイントは、お弁当箱にぎっしりと詰めることだそうです。すかすかだと、形が崩れてしまいます。

ここまでいろいろなものを作っているので、生徒も手慣れたものです。

どんどん進めていきます。

出来上がったお弁当です。

どれも、おいしそうですね。厚焼き卵の切り口が見えるように詰めるのがきれいにみせるポイントです。

できばえと味にも大満足でした。

【中高】吹奏楽部の演奏会

本日、「アルシオーネコート佐野」で、吹奏楽部の演奏会を行いました。

「アルシオーネマルシェ」というイベントの中で、本校の吹奏楽部に出演依頼があったため、参加しました。

会場では、新型コロナ感染症対策が徹底されており、入室者の管理やオゾン発生器による室内の空気の24時間消毒、体温測定や手指の消毒などもきちんとなされていました。また、演奏する生徒同士の間隔を1m離すなど、緊張感の中で準備が進められました。

10:00~10:30の30分間で、以下の5曲が演奏されました。

①君の瞳に恋してる

②美女と野獣メドレー → https://youtu.be/AAqxkWY0jHw

③中島みゆき「糸」 → https://youtu.be/9ctHnMkiFu8

④恋人たちのクリスマス → https://youtu.be/OPgrLj7GPBo

⑤アンコール → https://youtu.be/2MljTjlGOt8

(注)教育機関が、教育活動の一環としてJASRACの著作物を演奏する場合、①営利を目的としない、②入場料をとらない、③演奏者に報酬がない、という条件を満たしていれば、著作権の侵害に当たるものではありません。

素晴らしい演奏にお客さんたちから盛大な拍手が送られました。

この日は、佐野ケーブルテレビが取材に来ていて、演奏会終了後、部長の川上さんがインタビューを受けていました。

今日の演奏会の様子は、12月11日(金)午後4時、6時、8時、10時の「さのニュース」などで放送予定です。

川上さん

「新メンバーで、人前で演奏する最初の演奏会だったので、不安もありました。しかし、大勢のお客さんたちの前で演奏できることの幸せを感じました。このような機会を与えてくださった「アルシオーネコート佐野」さんに感謝いたします。」

*聴いていて、元気と勇気をもらいました。いい演奏会が出来て良かったですね。

お疲れさまでした。

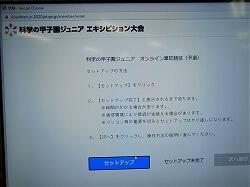

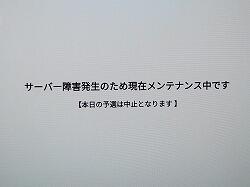

【中学】科学の甲子園ジュニア エキシビジョン大会

本日、「科学の甲子園ジュニア エキシビジョン大会」が13時から開催されました。

通常は、県ごとに参加チームすべてが同じ会場に集まって実施されるのですが、今回は新型コロナの影響で、全国一斉にオンライン開催となりました。本校からは、2チーム12名がエントリーし、化学室2に集まりました。

通常は、県ごとに参加チームすべてが同じ会場に集まって実施されるのですが、今回は新型コロナの影響で、全国一斉にオンライン開催となりました。本校からは、2チーム12名がエントリーし、化学室2に集まりました。

開会式の後、各チームがセットアップするところから始めました。

ところが、なかなかセットアップできません。セットアップしないと、参加すらできません。だんだん焦ってきました。

結局、全国からアクセスが集中し、他校でもセットアップできない状況となったらしく、1時間ほど経過したのち、中止となってしまいました。

今後、予選がどのように行われるのか、現時点では不明ですが、なんとか再び開催できることを願っています。

学力向上に向けた教員研修会

本校は、今年度、県教育委員会から、「学力向上に向けた教員の指導力向上」事業(3年間)に、県内10校のうちの一つとして、指定を受けています。そのため、本校では、群馬大学教育学部の濱田秀行教授をアドバイザーとして、継続してご指導いただくこととして、教員研修を行っています。

12月3日(木)は、濱田先生の2回目の教員研修を実施しました。

12月3日(木)は、濱田先生の2回目の教員研修を実施しました。

この日は、濱田先生に2限目から7限目で、先生方の授業を見ていただきました。放課後に行われた研修では、見学した授業の良かった点やアドバイスをいただくことに加えて、「主体的・対話的で深い学び」の具体的な事例や、評価などについて、お話しいただきました。

【2限目】

高1-3,4(コミⅠ 木村先生、長谷部先生)

中2-2(音楽、小林先生)、中3-3(英語、高木先生)

【3限目】

高1-3(現代社会、島田先生)、高1-4(古典、武田先生)

中2-1(英語、栗原先生)、中3-2(社会、長先生)

【4限目】

中1-3(国語、石塚先生)

【5限目】

高1-1(数Ⅰ、根岸先生)、中3-2(道徳、北堀先生)

中2-1(理科、中村先生)、高3-2(美術、梅澤先生)

【6限目】

中1-1(数学、柾木先生)、高2-3(物理、生井先生)

【7限目】

高2(総合、高久先生)

*先生方の素晴らしい取り組みに、濱田先生からは素敵な授業を見せていただきました、といった感想をいただきました。また、個々の授業の良い点や留意点などについても、わかりやすく教えていただきました。

*また、研修を受けた先生方からは、目からウロコのためになる研修でした、いい研修でした、次はいつですか、といった感想がありました。

*このような授業改善が学力向上につながっていくことが、実感として理解できました。

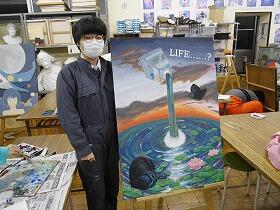

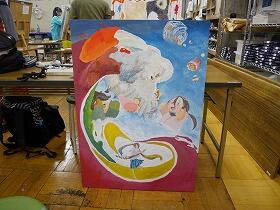

【高校美術部】作品完成!

夜7時の美術室、美術部員約10名が「栃木県高校美術展」の作品搬入に向けて、最後の仕上げを行っていました。土曜日に審査が行われ、月曜日には審査結果の発表があるそうです。

部長の蕗田くんの作品です。カメの質感がとてもリアルです。幻想的な構図とカメを見上げる人物の視線から、超絶的な時間の流れやストーリーを感じました。いつしか自分も絵の中にいるような感じがしてきました。とても素晴らしい作品だと思います。さすがは部長さんです。

部長の蕗田くんの作品です。カメの質感がとてもリアルです。幻想的な構図とカメを見上げる人物の視線から、超絶的な時間の流れやストーリーを感じました。いつしか自分も絵の中にいるような感じがしてきました。とても素晴らしい作品だと思います。さすがは部長さんです。

4月当初、美術部員は1名(蕗田くん)だけでした。それが今では13名(高2:8名、高1:5名)になりました。蕗田くんほど慕われている部長はいない、という部員の皆さんの声が印象に残りました。顧問の梅澤先生のご指導の下、12名が作品を出品します。(全員分の写真は撮れませんでした。力作を紹介しきれず申し訳ありません。)

アイディアとセンスが抜群ですね。さすがです。

色遣いがすごくきれいです。見ていて心地よさを感じました。

将来の夢と希望に溢れた作品だと思います。

苦労してコモドドラゴンを作り上げました。しわしわの皮膚と鋭い爪が驚くほどリアルです。

本物以上にホルンがそこにあることを感じました。

前に見せてもらった時より完成度が半端なく上がってるのに驚きました。

手の平の上の蝶の色彩の美しさに思わず見とれました。

人柄が伝わってくるような誠実な作品だと思いました。

メッセージ性と構図が素晴らしいと思います。LIFEの文字がいいですね。

絵の中の女の子から生まれ出るイマジネーションに無限の可能性を感じました。

他にも、写真を撮りはぐった素晴らしい作品がありました。ごめんなさい。

今年度、部員1名からスタートした美術部がここまで充実した活動をしていることは、感動的です。それぞれが描きたい絵や造形に取り組んでいて、理屈ではなく、それが楽しい、という雰囲気が素敵です。自分には才能はありませんでしたが、高校時代、こんな美術部があったら入っていたかもしれません。

素晴らしい作品が、コロナのせいで「高校美術展」が公開されないのは、ほんとうに残念です。多くの人に、実物を見てもらいたいです。

身近な風景 ~サザンカ

秋の終わりから、初冬にかけて、校庭のサザンカが咲き誇っています。

野生のサザンカの花は淡い桃色を交えた白色ということですので、校庭の赤いサザンカは園芸品種なのでしょう。

野生のサザンカの花は淡い桃色を交えた白色ということですので、校庭の赤いサザンカは園芸品種なのでしょう。

紅葉の季節も終わりに近づいている中、サザンカの赤い花は一際存在感を放っています。

サザンカの名は中国語でツバキ類一般を指す「山茶」に由来し、「山茶花」の本来の読みである「サンサカ」が訛ったものといわれています。(以上、Wikipediaより)

紅葉の葉っぱが落ちた樹影を見ると、もう冬なんだなと実感します。

今夜は満月、そして半影月食!

今夜は月が綺麗です。三毳山の山影から満月が昇りました。

それだけでなく、月が地球の影に入る月食(半影月食::はんえいげっしょく)が見られました。

18:55では、満月の左側に地球の影がかかっていて、かすかに暗くなっているのがわかりますか? 20:50ではほぼ月食が終わっていて、月全体が均一な明るさになっています。

それだけでなく、月が地球の影に入る月食(半影月食::はんえいげっしょく)が見られました。

18:55では、満月の左側に地球の影がかかっていて、かすかに暗くなっているのがわかりますか? 20:50ではほぼ月食が終わっていて、月全体が均一な明るさになっています。

今夜は18時過ぎには学校を出て、「みかもリフレッシュセンター」の駐車場で、三毳山の山影から昇る満月を撮影しました。

雲の切れ目から満月が顔を出しました。

そして、半影月食です。月食は、太陽と地球と月が一直線に並び、月が地球の影に入る現象です。半影月食という言葉は、あまり聞いたことがないし、中学の理科の教科書には、そこまでは載っていません。ネットで調べてみると、国立天文台が作成した図が見つかりました。

こんな感じです。↓ 図を見て「半影月食」とはどういう状態なのか、考えてみてください。

月食の仕組みby 国立天文台.pdf

半影月食(2020年11月30日 18:50)

【高校】剣道部の練習見学

本日10時頃、職員室に剣道の胴着を付けた高1の女子が2名入ってきました。話を聞いてみると、練習の様子を動画に撮影し自分たちで研究したいので、顧問の長谷部先生に許可をもらいに来た、ということでした。

そこで、どんな練習をしているのか、見せてもらいました。

そこで、どんな練習をしているのか、見せてもらいました。

現在、剣道部の部員は、男子2名(高2、高1)、女子3名(高1)の5名ですが、早期入部(中3生)が1名いるので、6名で活動しています。(今日は4名で練習していました。)

部長の西塚くん(高2)は、中学1年生(佐野市立西中)から剣道を始めました(初段)。剣道のかっこよさと礼を重んじることに魅かれたそうです。

1年生の飯塚くんも中1(同西中)から剣道を始めました。高2の西塚くんとは、中学校からの先輩後輩で、中学時代は、当時の顧問であった附属中の高野先生の指導の下、団体戦で「全国ベスト32」まで勝ち上がりました。「二段」所有の実力者です。

同じく1年生の羽切さんも中1(同南中)から剣道を始めたそうです(初段)。剣道の形や姿勢を大事にしており、心技体が一体となった「一本」をとることを目指しています。

篠原さんは、附属中では美術部に所属しており、高校生になってから剣道を始めました。部活動見学で、剣道のかっこよさに憧れたそうです。全くの初心者でしたが、経験者が自分に合わせて教えてくれるので楽しい、と話してくれました。

最後に、部長の西塚くんから、剣道部の目標を聞かせてもらいました。

「剣道は人間形成の道で、徳、礼、など、人としての道を学ぶことが大切です。剣道そのものが文武両道であると思います。目標としては、県大会の1回戦を突破し、2回戦でも勝てるよう経験を積みたいです。春季大会に向けて全集中で臨みます。来年は部員があと4名くらい増えると嬉しいです。」

*力強い言葉、ありがとうございました。「鬼滅」ブームで剣道人気も高まっているとのこと、入部者が増えることを祈っています。練習、頑張ってください!

【中学・高校】吹奏楽部 ~演奏会の練習

吹奏楽部は、中高合同で活動しています。今年度は、大会等での発表の場がありませんでしたが、年末にかけて演奏の依頼があり、それに向けて練習をしています。

今日は、練習での3密を防ぐため、校内で最も広い選択4教室を横に広く使い、窓やドアを開放しての全体練習を行っていました。

今日は、練習での3密を防ぐため、校内で最も広い選択4教室を横に広く使い、窓やドアを開放しての全体練習を行っていました。

12月6日(日)は「アルシオーネ佐野」での演奏会、そして、12月20日(日)は佐野市こどもの国での恒例の「クリスマスコンサート」が開催されます。今年は、新型コロナの影響で、例年とは異なり、慎重に対策を講じての開催になるかと思いますが、練習でも、できるだけ間隔をとったり、換気に気を付けたりしています。

曲目は、親しみやすいディズニーメドレーなどを準備しています。

吹奏楽部は、高校生が中学生を教えたりすることで、中高が一体となって活動しています。中高一貫のメリットが効果的に生かされています。

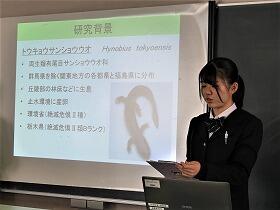

【高校】科学部 ~全国高校総合文化祭県予選

12月12日(土)に、来年度、和歌山県で実施される「第45回全国高等学校総合文化祭」の自然科学部門の県予選が行われます。今回は、各校の発表を事前に収録し、当日、Zoomで流して審査が行われます。そのための収録を本日、生物室で行いました。

発表は、部長の戸室さんと副部長の青木さんによって行われました。

研究のテーマは「栃木県産有尾目の保全にむけてⅡ ~繁殖集団の産卵地調査と遺伝的多様性」です。

栃木県の絶滅危惧種に指定されている「トウキョウサンショウウオ」について、幼生の成長や変態・上陸に関する調査や人工産卵地を整備し保全活動を行いました。また、遺伝子解析を行い、現在の遺伝的多様性が生じた要因を推測しました。

今年度は、新型コロナの影響で、満足に調査が出来ない時期がありましたが、やるべきことはきっちりと行い、結果にまとめました。研究は、3つのテーマからなっており、①幼生の成長および変態・上陸に関する調査は、青木さんが発表しました。

一方、②人工産卵地を整備した保全活動、③遺伝的多様性については、戸室さんが発表しました。

12月12日(土)の県予選当日は、各校で収録した映像が、ZOOMで流され、審査員からの質問に答えなければなりません。全国行きの切符をかけて、頑張ってください。

新しい加湿器を購入しました。

各教室や特別教室用に、新しい加湿器を購入しました。

大型でかなりの高性能と思われます。来週、各教室に設置します。

大型でかなりの高性能と思われます。来週、各教室に設置します。

身近な風景 ~紅葉、菊、ヒガンバナ

この時期、一番目を引く風景は、何といっても紅葉です。西門付近のイチョウの紅葉が圧巻です。黄色い葉っぱで地面が覆われています。

街中を散歩していると、畑の一角などにいろいろな種類の菊が咲き乱れています。ありふれたものかもしれませんが、バリエーションがあって楽しませてくれます。

そして、まったく目立ちませんが、かつて一世を風靡したヒガンバナの茎が伸び切っており、来年に備えて、せっせと光合成にいそしんでいます。

【中学】今日は一日ディベート三昧② ~英語ディベート

今日は、朝9時頃から夕方6時頃まで、中学生の2つのディベート大会が行われていました。

2つ目は、英語ディベート「第10回全国中学生英語ディベート大会」です。

2つ目は、英語ディベート「第10回全国中学生英語ディベート大会」です。

中学3年生が参加しました。

この大会には、全国から約30校が参加しました。

本校からは、中学3年生から1チーム(小林、磯部、黒田、若林)参加しました。

論題は「All secondary schools in Japan should abolish school uniforms.」

「日本のすべての初等中等教育の生徒および児童の制服を廃止する。」

「佐附中チーム」の対戦相手と成績は、

品川女子中●、神戸中〇、翔凛中●、浜松西● → 1勝3敗

*参加した4名の感想です。

小林大祐くん

「今回の大会の中で特に印象に残ったのは、準優勝校となった浜松西との試合です。質問に対して、エビデンスを返すか、アタックをもう一つ足すかで勝てたということをジャッジから聞いたとき、とても悔しかったです。しかし、全国の強豪相手に良い勝負ができて良かったです。」

磯部詩葉さん

「最初の頃は、相手の言っていることが分からなかったり、どんなことを言えばいいのか分からなかったりしていたが、今日の試合を終えて、他の皆ほどではないけれど、自分も少しは上達できたと思った。けれども、決勝戦や対戦相手をみると、まだまだ上がいることを思い知り、これから努力していきたいと思った。」

黒田紗良さん

「とても良い経験になりました。ディベート自体ではあまり良い成績は残せませんでしたが、先輩方が教えてくださった事をできる限り生かせたと思います。また、他の県の学校との交流を通して、新たな視点などを学ぶこともできました。今後もこれらをCTPの授業や高校での部活に生かしたいです。」

若林仁瑛くん

「まず、今回の試合は1勝3敗と、結果を残せなかったことが悔しかったです。特に、最後の2戦は自分の2か所のミスで負けてしまったので、特に悔しかったです。しかし、このディベートに向けた準備や大会本番も自分にとって、とても有意義な時間だったので、次があれば、つなげていきたいです。」

*中学3年生も「負け」たことから多くのことを学んでいますね。

負けたことでそのまま終わってしまう人と、そこから学べる人がいます。この差は大きいです。

今日の2つのディベートの大会を見る限り、佐附中生は皆、負けたことから逃げずに、そこから学んでるところが素晴らしいです。今日一日、お疲れさまでした。

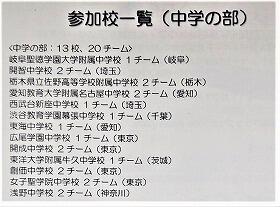

【中学】今日は一日ディベート三昧① ~日本語ディベート

今日は、朝9時頃から夕方6時頃まで、中学生の2つのディベート大会が行われていました。

一つは、日本語ディベート「第24回関東甲信越地区中学秋季ディベート大会」です。

中学1,2年生が参加しました。

一つは、日本語ディベート「第24回関東甲信越地区中学秋季ディベート大会」です。

中学1,2年生が参加しました。

今回は、オンライン開催となりました。

13校20チームが参加しました。ほとんどが私立の中高一貫の進学校の附属中学校で、公立では本校だけです。

本校からは、2チーム参加しました。

他校は3年生チームでしたが、本校は3年生は英語ディベートの大会に出場したため、1,2年生のチームでした。

「佐附中Aチーム」(青木、小貫:2年生、立川、原、秋葉、黒田:1年生)

「佐附中Bチーム」(落合、島田、鈴木、田所、松葉、丸山:全員1年生)

*論題は「日本は救急車の利用を有料化すべきである。是か非か。」でした。

「佐附中Aチーム(1,2年生)」の対戦相手と成績は、

愛知教育大付属中A●、岐阜聖徳学園大学付属中A●、創価中〇 →1勝2敗(13位)

「佐附中Bチーム(1年生)」の対戦相手と成績は、

女子聖学院中A●、開智中A●、開成中A● → 3敗(18位)

他校は、ディベート部3年生の最後の集大成の場として対戦してくる中、本校生は他の部との掛け持ちの1,2年生であり、力の差は歴然でした。しかし、持てる力は出し切りました。午前中の2試合は力負けし、悔しくて泣きそうになりながらも、あきらめずに戦い、3試合目で改善点を修正し、佐附中Aが強豪チームに見事、勝利しました。ちなみに、今大会の上位3校は、1開成中、2開智中、3愛知教育大附中でしたので、戦った相手が強豪校だったことは間違いありません。

(講評と表彰、閉会式)

*最後に、一人一人に今日の感想を書いてもらいました。

(細かな字でびっしりと書いてくれました。)

集約すると、大体こんなことが書かれていました。

<感想>

・負けて悔しかった。レベルが格段に違っていた。

<改善点>

・質疑を生かした反駁ができなかった。

・相手は、こちらが一番突かれたくない所を反駁してきた。

・立論を作る際、チーム内で議論して修正する必要がある。

・反駁は大会前から入念に打ち合わせをしておく。 等

<成果>

・学んだことは多かった。新たな考え方を発見した。

・自分たちの欠点も見つけることが出来た。

・あきらめずに自分たちでできることを頑張った。

・試合を重ねるごとに自分の改善点がわかるようになり、3試合目はそれを意識しながら試合に臨めた。

・みんなと力を合わせ、3試合目に勝利できたのはとても嬉しかった。

<今後>

・今回、負けた学校に勝ちたい。

・これからのディベートに生かしたい。

・次の大会で頑張る。

*「負け」たことから、これだけのことを学ぶことが出来たのは、さすが佐附中生です。

あきらめない限り、明日はあります。これからも応援しています。

身近な風景 ~マムシ

2020年11月3日(祝)朝8時頃、佐野市船津川町の渡良瀬川河川敷にあるボート部の練習場付近で、マムシがとぐろを巻いていました。

(以下、ヘビの写真(轢死体を含む)などが出てきますので、苦手な方はスルーしてください。)

(以下、ヘビの写真(轢死体を含む)などが出てきますので、苦手な方はスルーしてください。)

この日は、中3の修学旅行の初日で、東京に向かう東北新幹線に乗っている時、ボート部が練習をおこなっている場所から、佐野東高の増田先生とのラインでこの写真と動画が送られてきました。気温が低いせいか、棒でつついてもあまり動かなかったそうです。この時期にマムシを見かけることは珍しいのではないかと思います。

私は「栃木県自然環境調査業務(レッドリスト)の調査員」として、主に休日などは県内の両生類や爬虫類の調査をしています。次期レッドデータブックの策定に向けて、今年度は特にヘビ類の調査を重点的に行っています。

写真の「ニホンマムシ(正式な和名、通常はマムシで通じます)」は、毒蛇として悪者扱いですが、マムシ自身が危険を感じない限り、わざわざ人間を襲ってくることはありません。実は、本県のレッドリストでは「準絶滅危惧種」に指定されていて、水田、森林などの開発による生息地の喪失などにより、以前より数が減少しています。

ヘビは探そうと思っても生きた個体に偶然出会う確率はそう多くはなく、有力な調査手法は、車に轢かれた死骸(ロードキル)を見つけたら記録する、という方法です。

例えば、今年10月11日(日)、私が佐野市富士町付近を散歩していた時、アオダイショウの幼蛇(今年生まれた個体)の轢死体を発見しました。散歩にはこういった楽しみもあります。このような写真が動かぬ証拠となって、レッドデータブックの情報が蓄積されていきます。幼蛇の場合、種の判定が難しい場合もあるので、こうした写真は、知り合いのヘビの専門家に送って鑑定してもらいます。

アオダイショウの幼蛇(カメラキャップの直径は4cmです)

そんな中、昨日(11月20日)夕方、科学部の1年生、熊倉さんが自宅の庭にいた「ニホンマムシ」の幼蛇の死骸を校長室に持ってきてくれました。

科学部の熊倉さん(左)と付き添いの小林さん(右)

熊倉さんの話によると、家の庭で飼い猫がマムシを見つけて踏んずけていたところ、怒った蛇が猫の足に噛みついたので、それを見ていたお母さんが慌ててマムシをやっつけたそうです。ちなみに、猫の足は腫れましたが、命に別状はなかったということでした。(飼い猫、熊倉さん、熊倉さんのお母さんに感謝いたします。)

そこで、生物室に持っていき、科学部部長の戸室さんと詳細に観察しました。

全長23cmのニホンマムシの幼蛇です。

実は、こういった地道な情報が、レッドデータブックの拠り所になっていて、自然環境について考える際のエビデンス(証拠)となっていきます。「昔はいっぱいいたんだよ」という曖昧な記憶は、サイエンスとしてのエビデンスにはなりません。

そこで、皆さんにお願いですが、どこかで、ヘビ(ロードキル個体)などを見かけたら、写真にとって校長室まで持ってきてくれると大変嬉しいです。(写真にとりました、という情報だけでも大歓迎です。)おそらく、今日以降に見つかれば、(寒いと活動しなくなるので)県内では最も遅い確認記録となるでしょう。

よろしくお願いします。

いじめ・教育相談アンケート結果(11月2日実施)

11月2日に実施した中高の全生徒を対象に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果について、個人情報に配慮した形で公表いたします。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」という生徒はいませんでした。また、スクールカウンセラーや担任との面iji談を希望していた高校生2名ずつには、面談日時を調整しました。

自由記述欄については、担任だけでなく、生徒指導部長、教頭、校長が全生徒の回答に目を通し、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

本アンケートは、いじめをゼロにすることを目指すものではなく、いじめは、いつ、どこでも、だれにでも起こりうるもの、であることから、その早期発見、早期対応を目的としています。

スクールカウンセラーや教員等との面談の希望がある場合には、即座に対応しています。

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート結果(中学).pdf

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート結果(高校).pdf

R2.11.2 いじめ・教育相談アンケート自由記述.pdf

今回の調査で、「いじめられた」「友達がいじめられていると感じた」という生徒はいませんでした。また、スクールカウンセラーや担任との面iji談を希望していた高校生2名ずつには、面談日時を調整しました。

自由記述欄については、担任だけでなく、生徒指導部長、教頭、校長が全生徒の回答に目を通し、生徒の心身の健康状態の把握に努めています。

*なお、今回のアンケート結果については、本HPのメニューにある「いじめ・教育相談アンケート」に収納しています。

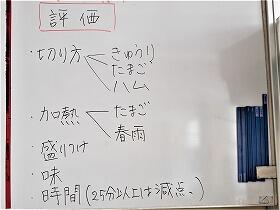

高3フードデザインの授業見学 ~実技テスト

今日のフードデザインの授業は、パフォーマンステスト(実技テスト)が行われました。課題は「涼拌三絲(リャン・パン・サン・スー)」で、様々な観点から評価しています。

実技テストの評価の観点は以下の通りです。

①きゅうり、たまご、ハムの千切り

②薄焼きたまごや春雨の加熱ぐあい

③盛り付け

④味

⑤時間(25分以内)

生徒(17名)は、前半後半に分かれて、一人ずつ手際よく調理を行っていました。

森戸先生にお聞きしたところ、細くきれいに切れているか、春雨に火が通っているか、薄焼きたまごがきれいに焼け、くっつかないで切れているかどうかが、評価の分かれ目だそうです。

*前々回に作ったときより、はるかに手際よく調理できていたようです。(家でも練習してきた生徒がいたのではないでしょうか。)生徒たちは、終始、緊張した面持ちで、調理を進めていましたが、全員が時間内に完成し、自分たちのできばえにも満足していました。皆さん、お疲れ様でした。

模擬国連、参加報告!

11月14日(土)、15日(日)にオンラインで開催された「第14回全日本模擬国連大会」に高1の石塚凜花さんと関根圭太君が参加しました。

担任の久保田先生と校長室に報告にきてくれました。

担任の久保田先生と校長室に報告にきてくれました。

今年度の議題は「宇宙利用」で、論点は以下の2つに設定されました。

1. すべての国の利益のための宇宙利用 2. 持続可能な開発と宇宙

参加者は、各国の大使として、自国の利益となるよう、国際協調に向けて、建設的な議論・交渉を行い、最終的には具体的な成果文書を採択します。

本校から参加した2人は、「ルクセンブルク」の大使として、模擬国連に参加しました。

(参加者全員。模擬国連を主催しているグローバル・クラスルームのHPより転載)

今回の模擬国連の議題では、「発展途上国」と「先進国」という利害が対立する中、それらの2つを溝を埋める役割として、ルクセンブルク、日本、ベルギー、韓国、などとともに「中間国」というグループをつくり、「発展途上国」と「先進国」の双方を納得させる提案を行う、という形で議論が進んでいったそうです。

ルクセンブルクの2人は、「発展途上国」や「先進国」の国々と個別に交渉し、両者がかみ合った政策を作っていくことに尽力しました。

以下のようなことが2日間かけて行われました。

1日目:9:45~18:30

3つのグループ(発展途上国、先進国、中間国)ごとに、政策の方針を立て、法律を作り、本部に提出しました。

2日目:9:45~17:00

3つのグループの政策を中間国がすり合わせていきます。各国の大使と個別にアポを取り、説得していきます。最後に、中間国の提案により成果文章を採択しました。

こうした作業を2日間延々と、日本語や英語を交えて議論していくそうです。凄い世界です。例えていうと、高校野球で県大会1回戦に出場するつもりだったのが、出てみたら、いきなり甲子園だった、といった印象だったそうです。

2日間の模擬国連で目覚ましい活躍すると、最優秀賞や優秀賞が与えられるますが、最優秀賞は、灘高校(Japan大使)と渋谷教育学園渋谷高校(Nigeria大使)でした。

さて、栃木県から唯一参加した本校の2人は、模擬国連をどう感じたのでしょうか。

→「今回はディベートの大会の時期と重なっていたので、正直、十分な準備ができませんでした。そもそも、何を準備していけばよいのかもわからない状態で当日を迎えました。参加している学校は、毎年出場している常連校が多く、先輩たちからこんな提案をするといい、といったアドバイスがある中、こちらは全くの手探り状態で2日間をなんとか乗り切った、という感じでした。グローバルってこういうことなんだ、と実感しました。また、交渉力が重要だということがよくわかりました。

今の気持ちを言葉で表すと、「悔しい!」その一言に尽きます。今から、来年に向けてがんばりたい。来年はこんなもんじゃない。」

閉会式にズームで立ち会った久保田先生はこんなことを言ってくれました。

→「2人の生徒は、全国のトップクラスの優秀な生徒たちと互角にやっていた。今まで優秀な生徒をたくさん見てきたが、ここまでやった生徒は見たことがない。担任として誇らしく感じた。」

*まず、過酷な2日間をやりぬいた2人の頑張りに敬意を表します。そして、もうこりごり、と退散するのではなく、「悔しい、来年は見てろよ」という前向きな気持ちでいることに、一回り成長した姿を感じました。こういう生徒が増えてきたことが、本当に嬉しいです。今後も、心から応援します。

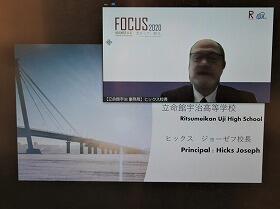

第3回 全国高校生SRサミットに参加!

11月14日(土)~15日(日)、立命館宇治高校主催の「第3回 全国高校生SRサミット~FOCUS~」が、Web上で開催されました。オンライン大会のため、参加校が大幅に増えました。今大会には、全国から50校程度、海外から30校程度が参加しています。本校からは4チームが参加しました。

立命館宇治高校は、本校と同様にSGHに指定されていましたが、SGH期間終了後は、文科省からWWL(ワールド・ワイド・ラーニング)に指定されています。

本大会は、「各校が自分たちの研究成果を発表する」のではなく、「1グループ5名程度の混合グループを編成し、各プロジェクトについてどのような発展可能性があるかを検討し、各グループでプロジェクトを練り直して発表する」という内容です。

つまり、各チームのメンバーはばらばらに分かれ、他校との混合グループの一員となります。チームリーダーは、自分たちの研究内容を混合グループのメンバーに説明し、それをみんなでブラッシュアップします。一方、チームのリーダー以外は、それぞれが所属する混合グループの一員として、そのプロジェクトの検討に加わります。

このイベントの目標は、「各校の実践を共有し生徒が主体となり知恵を混ぜ合う機会を提供する」ということだそうです。

このため、2週間前から、4,5名からなる「混合チーム」が結成され、ズームを使って、グループのリーダーが説明するプロジェクトの内容を全員が共有します。

14日(土)は、混合チームで、自分たちのプロジェクトのブラッシュアップを行います。グループによっては、夜遅くまで、ズームで議論が続いていたそうです。

15日(日)は、各グループのプロジェクトを発表します。

実に壮大な協働作業ですね。

それでは、本校から参加した4チームを紹介します。

①SGHクラブ海外班グループ1

→リーダー:相田さん(2-1)、

メンバー:内田さん(2-2)、大嶋さん(2-3)

テーマ:「自主的・自立的な学習の実現~自己評価ツールとしてのルーブリック開発」

リーダーのコメント:

「他校の生徒の考え方が刺激的でした。賛成、反対、それぞれ自分の考えを述べ合うことで、プロジェクトの内容が深まりました。」

(左:1日目、右:2日目終了後、以下同じ)

②SGHクラブ海外班グループ2

→リーダー:出井くん(2-4)

メンバー:原くん(2-4)、山本くん(2-4)

テーマ「マレーシアの高校生と考えるゴミ分別について」

リーダーのコメント:

「どの高校も自分たちの研究を発表するだけでなく、実際に行動に移し、そこから改善しようとしているのが凄かった。初めて出会ったメンバーに何をどのように伝えればディスカッションできるか勉強になりました。」

③SGHクラブ国内班

→リーダー:猪瀬くん(2-3)

メンバー:青山くん(2-4)、赤塚さん(2-2)、岩地くん(2-1)

テーマ:「減災を主体としたまちづくり」

リーダーのコメント:

「他校の生徒から、避難難民(外国人、妊婦、障がい者など)の存在など、今まで気が付かなかった視点に気付くことができました。」

④SGHクラブ・スリランカ班

→リーダー:長島さん(1-3)

メンバー:三田さん(1-2)、林さん(1-3)1日目のみ参加

テーマ:「ズームを使ったスリランカの放課後教育支援」

リーダーのコメント:

「今回、リーダーとして他校生に自分たちのプロジェクトを説明したり、内容を練り直すことを通して、とても勉強になりました。」

②SGHクラブ海外班グループ2

→リーダー:出井くん(2-4)

メンバー:原くん(2-4)、山本くん(2-4)

テーマ「マレーシアの高校生と考えるゴミ分別について」

リーダーのコメント:

「どの高校も自分たちの研究を発表するだけでなく、実際に行動に移し、そこから改善しようとしているのが凄かった。初めて出会ったメンバーに何をどのように伝えればディスカッションできるか勉強になりました。」

③SGHクラブ国内班

→リーダー:猪瀬くん(2-3)

メンバー:青山くん(2-4)、赤塚さん(2-2)、岩地くん(2-1)

テーマ:「減災を主体としたまちづくり」

リーダーのコメント:

「他校の生徒から、避難難民(外国人、妊婦、障がい者など)の存在など、今まで気が付かなかった視点に気付くことができました。」

④SGHクラブ・スリランカ班

→リーダー:長島さん(1-3)

メンバー:三田さん(1-2)、林さん(1-3)1日目のみ参加

テーマ:「ズームを使ったスリランカの放課後教育支援」

リーダーのコメント:

「今回、リーダーとして他校生に自分たちのプロジェクトを説明したり、内容を練り直すことを通して、とても勉強になりました。」

身近な風景 ~土曜日の生徒たち

土曜日は、多くの生徒が校内で部活動などに取り組んでいます。まとまった時間がとれる「書き入れ時」です。

まずは、校舎内で行われている活動を見てみましょう。

①吹奏楽部(中学・高校)

→アンサンブルコンテスト(通称アンコン)の練習に熱が入ります。

<打楽器チーム> 他のチームも後日、紹介します。

②SGHクラブ・国内班、海外班(高校)

→今日は、SGH校だった「立命館宇治高校」主催の課題研究発表会がWeb上で開催されています。そういえば、中3の修学旅行で、立命館宇治高校の前を通りました。どこかの国の大使館のような建物?でした。(中3生、覚えてますか?)

③SGHクラブ・ディベート班(高校)

→全国大会に向けて、資料収集および実戦さながらの試合が行われていました。

④美術部(高校)

→12月3日に提出する県大会の作品作りに熱中していました。立体造形、デザイン、油絵など、それぞれ自分が作りたいものを楽しそうに作っていました。構成や色使いなど、思わず引き込まれてしまう作品揃いです。完成が楽しみですね。

次は、校庭や体育館で行われている部活動です。

⑤陸上部(中学・高校)

→様々な種目の練習が行われています。やり投げでは、外部指導者から専門的な指導を受けていました。

⑥ラグビー部(中学・高校)

→これまで、大会や合同練習などがあったため、久しぶりの通常練習です。柾木先生も、生徒と一緒にプレーしていました。

⑦野球部(中学)

→現在6名で頑張っています。合同チームの佐日中等が期末試験のため、今日は単独での練習です。

⑧テニス部(中学)

→富永先生、服部先生が球出しをして気合いの入った練習をしていました。

⑨バスケット部(中学)

→今日は8時半から練習をしていました。練習終了後、希望者で試合を行っていました。

*この他、野球部(高校)、バスケットボール部(高校)、バレー部(高校)は、別会場で試合および練習試合を行っています。

*また、今日と明日は、Web上で「模擬国連」が開催されます。出場する1年生2名は、それぞれ自宅から参加しています。

*皆さん、それぞれ本当に良くやっています。 素晴らしいです!

PS:ボート部の木村さん、藤倉さんの横断幕が校庭東側のフェンスに掲げられています。

PS:樹木の紅葉がきれいです。

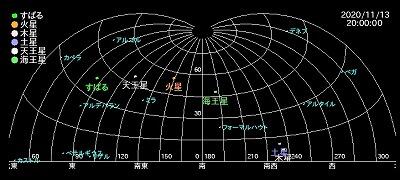

天文同好会の火星観測

本日夜7時から9時頃、天文同好会による天体観測(火星、木星、土星等)が行われました。本校の天体ドームと屈折型望遠鏡を使って、火星を観測しました。

天体ドームは、普段目にする機会があまりありませんが、今でも現役で稼働しています。かつて、佐野高校には、「地学部」というのがあって、毎年数十名の部員が積極的に観測を行っていました。流星観測を泊りがけで実施したり、夏休みには日光などで合宿を行うなど、とても活気がありました。しかし、だんだん部員がいなくなり、やがて廃部となってしまいました。天体ドームに隣接する部屋(副室:もともとは合宿できる畳部屋でした)も朽ち果てていましたが、中高一貫となる際に、部屋として活用できるよう、ドームのある部屋と一緒に副室も改修してもらいました。

そんな中、中高一貫の一期生が高校に進学した平成23年、一期生が有志を集め、天文同好会を立ち上げました。ゴミ屋敷と化していた天体ドームの大掃除をゴールデンウィーク中に行い、当時の地学部の顧問だった大宮先生に来てもらい勉強会をやったり、定期的に観測会を開催するなど、かつての賑わいが天体ドームに戻ってきました。夏休みには、地元の町内会の子供たちに呼びかけ、観測会も毎年行うようになりました。

今年度は、コロナの影響でほとんど活動が出来ませんでしたが、今夜、こうして、天体ドームが稼働している姿を見ると、ほっとすると同時に、もっと多くの生徒に見てもらいたいと思いました。

冬場は日が短く暗くなるのが早いので、5時半くらいには真っ暗になってきます。

中学3年生は、この時期、理科で天体の単元に入りますので、かつては、希望者に残ってもらって望遠鏡で月や惑星を見る機会を設けたりもしました。今後、そんなこともできればと思いました。

おっと、余計な話が長くなりましたね。

普段は、こんな風に格納されていて、ドームの隙間も閉ざされています。

天体観測時は、観察窓を開け、球形のドームを電動で回転させ、観測する星が見える位置に合わせます。

今夜は快晴で絶好の観測日和です。それでは、天空の高い位置に見える火星を見てみましょう。望遠鏡は大中小の3つが組み合わさっており、まず、倍率の低い小望遠鏡で火星を視野の中心にとらえ、次に中望遠鏡でも中心に見えるように調整します。最後に、大望遠鏡の視野の中心にもっていきます。いきなり大望遠鏡で探すのは難しいので、このように段階的に探します。

さて、大望遠鏡で火星をとらえることが出来たようです。順番に覗いてみましょう。

火星はどんな風にみえているのでしょうか。見に来てくれた中條先生がスマホをレンズに押し当てて写真を撮ってくれました。

少し、ぶれてしまってますが、火星は惑星なので、点ではなく、円盤状に見えています。火星を見ていると、ホルストの名曲「惑星」の第一曲「火星」が頭の中でなり始めます。(ちなみに名盤は星空のようにたくさんありますが、カラヤン/ウィーンPOや、マゼール/フランス国立O、スタインバーグ/ボストンSO、などが過激で好きです。余談。)

今夜は、土星や木星も肉眼では見ることが出来ましたが、地平線近くだったので、この望遠鏡では見ることが出来ませんでした。土星は、輪っかがきれいに見えるし、木星も衛星が何個かみえるはずです。月だと、大望遠鏡では大きく見えすぎるので、月の表面を観察できます。

<今日の天体~国立天文台のHPより>

久しぶりに、夜空を眺めることが出来ました。天文同好会の皆さん、ありがとうございました!

ボート部の関東大会報告

11月7・8日に行われた関東大会で3位入賞し、「全国選抜大会」(来年3月20日頃開催予定)への出場を決めた5人のメンバーが、昼休みに報告に来てくれました。

舵手付きクォドルプル「佐野高A」の岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さんの5名です。

舵手付きクォドルプル「佐野高A」の岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さんの5名です。

今回の大会では、8月に行われた「全国大会」(大阪)での自分たちの記録を約5秒も縮めました。

Q1 なぜ、今回、素晴らしい記録を出せたと思いますか?

・風がない絶好のコンディションだったことはもちろんですが、「気持ち」が違っていました。実は、大会の一月程前から、渡良瀬川で朝練をしていました。6時50分に部室に集合し、ボートを川に運び、7時30分までボートに乗って練習しました。その後、ボートを艇庫に運び、8時には部室を出発し、学校に向かいました。その練習の成果が出たと思います。

Q2 学校から離れた場所での朝練は大変ではないですか。

・この時期、渡良瀬川で練習していると、サケの遡上に出くわすことがあります。ボートを漕いでいる時、びっくりしたサケが川から飛び出してきて、頭にぶつかったこともありました。

・冬場は川の水位が下がってしまって練習できませんが、特別に水門を閉めて水を溜め、ボートを漕げるようにしてもらう予定です。

Q3 関東大会を勝ち上がっての全国選抜大会は、創部以来初ということですね?

・これまでは1000mだったのですが、全国選抜大会は2000mと倍です。1000mだと3分45秒が目標タイムでしたが、2000mだと8分を切ることが目標です。自分たちにとっては未知の領域なので、2000mを意識した練習を行います。全国で8位入賞を目指しています。

*全国大会(3月20日頃)までには、まだ時間がありますので、2000mで戦えるよう、練習頑張ってください。応援しています。

Q1 なぜ、今回、素晴らしい記録を出せたと思いますか?

・風がない絶好のコンディションだったことはもちろんですが、「気持ち」が違っていました。実は、大会の一月程前から、渡良瀬川で朝練をしていました。6時50分に部室に集合し、ボートを川に運び、7時30分までボートに乗って練習しました。その後、ボートを艇庫に運び、8時には部室を出発し、学校に向かいました。その練習の成果が出たと思います。

Q2 学校から離れた場所での朝練は大変ではないですか。

・この時期、渡良瀬川で練習していると、サケの遡上に出くわすことがあります。ボートを漕いでいる時、びっくりしたサケが川から飛び出してきて、頭にぶつかったこともありました。

・冬場は川の水位が下がってしまって練習できませんが、特別に水門を閉めて水を溜め、ボートを漕げるようにしてもらう予定です。

Q3 関東大会を勝ち上がっての全国選抜大会は、創部以来初ということですね?

・先生から話をお聞きし、「私たちは凄いことを成し遂げたんだ」と実感しました。

Q4 全国選抜大会での目標は何ですか?・これまでは1000mだったのですが、全国選抜大会は2000mと倍です。1000mだと3分45秒が目標タイムでしたが、2000mだと8分を切ることが目標です。自分たちにとっては未知の領域なので、2000mを意識した練習を行います。全国で8位入賞を目指しています。

*全国大会(3月20日頃)までには、まだ時間がありますので、2000mで戦えるよう、練習頑張ってください。応援しています。

関東ジュニアテニストーナメント2020に出場!

11月14日(土)から16日(月)まで、群馬県高崎市を会場に、関東テニス協会主催の「KTA杯関東ジュニアテニストーナメント2020」が開催されます。その大会に、高校2年の柏﨑秀明君が、栃木県代表選手に選出され、出場することになりました。(KTA:関東テニス協会)

柏﨑君は、本校のテニス部に所属していますが、足利のクラブチーム「RIVERテニススクール」にも所属しています。今年度は、新型コロナの影響で、ほとんど試合が開催されていませんが、これまでの1年間に行われた関東テニス協会主催の試合結果等で獲得したポイントの総数により、今回の関東大会の出場権を獲得しました。

目標は、まず1回戦を突破し、これまでに何回か対戦しているライバル(シード)に勝ちたい、と話してくれました。大会は、群馬県高崎市で行われます。

関東大会での健闘を祈ってます!

【中学】1年生「藍染めプロジェクト」毎日、下野

11月5日(木)、中学の各学年が独自の教育活動に取り組む「スペシャルウィーク」で、藍染めに使う「すくも」づくりに1年生が取り組みました。当日、毎日新聞と下野新聞の取材があり、翌6日には、毎日新聞の栃木版に記事が掲載されました。かなり大きな写真が載っていたので、びっくりしました。

(毎日新聞2020年11月6日朝刊の19面、毎日新聞社許諾済み)

毎日新聞 すくもづくり (R2.11.6).pdf

(毎日新聞2020年11月6日朝刊の19面、毎日新聞社許諾済み)

毎日新聞 すくもづくり (R2.11.6).pdf

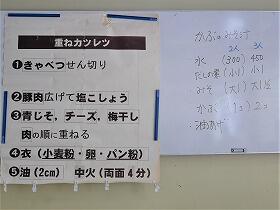

高3「フードデザイン」の授業見学 ~重ねカツレツ

今日のフードデザインのメニューは、「重ねカツレツ」と「みそ汁」です。

「重ねカツレツ」は、豚肉に、シソの葉・チーズ・梅干しを載せ、重ねて2つ折りにしたものを油で揚げたものです。

「重ねカツレツ」は、豚肉に、シソの葉・チーズ・梅干しを載せ、重ねて2つ折りにしたものを油で揚げたものです。

今回のメニューのポイントは、森戸先生によると、①豚肉に衣を付ける順番と、②揚げ具合、だそうです。

そして、忘れてはならないのが、③キャベツのせん切りですね。確か、11月中には「せん切り」の実技テストがありましたよね。

2人組のうち一人は、「キャベツのせん切り」から始めます。

そして、もう一人は、カツレツです。まずは、豚肉に塩コショウで味付けします。

味付けした豚肉の上に、シソの葉、チーズ、梅干しを載せ、二つ折りに重ねます。

次は、衣をつける作業です。順番を間違えないことがポイントでしたよね。

最初は、小麦粉です。

次は卵。

最後はパン粉です。

皆さん、手際よくやっていますね。

次は、ポイント②揚げ具合です。一応、4分ということになっていますが、火加減によっても変わりますので、きつね色に揚がった頃を見計らいます。これで、味や食感が決まります。

さて、もう一人の「みそ汁」は、どうなってるでしょうか。今日の「みそ汁」の具は、カブと油揚げです。カブは、煮過ぎないことがポイントだそうです。

最後に、味噌を入れれば、ほぼ出来上がりです。

皆さん、味には大満足でした。

今回の料理で一番難しかったところとして、「キャベツのせん切り」をあげていた生徒が多かったですね。とにかく、細く切ることが難物のようでした。

でも、全体的にずいぶん手際よくなってきたな、という印象がありました。

身近な風景 ~栃木県中央公園の紅葉

本日の午後、栃木県立博物館で開催された「栃木県版レッドデータブック」の両生爬虫類部会に参加しました。

博物館のある中央公園の木々の紅葉は、かなり進んでいました。

博物館のある中央公園の木々の紅葉は、かなり進んでいました。

速報!ボートの関東大会→全国決定!

本日、関東高等学校選抜競漕大会の第2日目(準決勝、決勝)が行われ、女子舵付きクォドルプルで、「佐野A」チームが、準決勝2位、決勝3位と大健闘しました。その結果、関東大会を勝ち抜き、来年3月に行われる「全国選抜大会」出場という快挙を成し遂げました。「全国選抜大会」は、佐高のボート部創設以来「初出場」だそうです。 おめでとうございます!!

11月8日

10:30

男子シングルスカル(準決勝)

→ 内田君6位

11:20

女子舵手付きクォドルプル(準決勝)

→ 佐野A(2位) → 決勝へ

佐野B(4位)

13:50

女子舵手付きクォドルプル(決勝)

→ 佐野A(3位) → 全国へ

https://youtu.be/qG807pcLOkQ

女子舵手付きクォドルプル

「佐野高等学校A」

監督 戸田 圭一

C 岡部 華林 (2年)

S 松浦 はるか(2年)

3 船渡川 優衣(2年)

2 生熊 里彩 (2年)

B 川田 有紗 (2年)

*全国選抜大会は、3月20日頃、静岡県の天竜川を会場として開催される予定です。

速報!ボートの関東大会→準決勝進出

本日、関東高等学校選抜競漕大会の第一日目(予選)が、戸田ボートコース(東京)で行われました。

女子舵付クオドルプルで「佐野A」(2着)と「佐野B」(3着)、男子シングルスカルで「内田絃心」君(3着)が、予選を通過し、明日の準決勝に進出しました。

明日の準決勝のためのリギング(艇のオールを漕ぐためのセッティングです)

女子舵付クオドルプルで「佐野A」(2着)と「佐野B」(3着)、男子シングルスカルで「内田絃心」君(3着)が、予選を通過し、明日の準決勝に進出しました。

明日の準決勝のためのリギング(艇のオールを漕ぐためのセッティングです)

女子クオドルプル「佐野A」

女子クオドルプル「佐野B」

女子シングルスカル「藤倉望妃」さん

男子ダブルスカル

【中学・高校】教育実習終了

先週末で、今年度の教育実習は終了しました。

8名の実習生の皆さん、教員目指して頑張ってください!

8名の実習生の皆さん、教員目指して頑張ってください!

<実習期間2週間:10月19日~10月30日>

→尾城和樹くん、小西翔くん、出口枝里さん(3名)

<実習期間3週間:10月19日~11月6日>

→江田委織くん、包勉潔さん、古川将くん、新井龍之介くん、小倉景くん(5名)

11月6日の放課後、3週間組(5名)の実習終了に合わせて、2週間組(3名)がサプライズで集合しました。同期の実習生の絆は強いですね。

せっかくですので、全員、校長室に集まってもらい、教育実習の感想を一人ずつ話してもらいました。以下、実習生の感想や思いを紹介します。これから、教員を目指そうと考えている人は参考にしてください。

「大学では模擬授業をやっていましたが、実際に体験して初めて分かったことがたくさんありました。生徒とのコミュニケーションなど、すべてが学びでした。」

「オールイングリッシュで、こちらから主体的に話しかけることを心掛けました。簡潔で明確な指示、スピード、強弱に加え、心を込めることが大切だと思いました。また、今、目の前の子供たちが日本を創っていくことを考えると、未来への責任を感じました。」

「最初は、自分ならできると考えていましたが、うまくいきませんでした。しかし、何とか自分のやり方を通そうと思い、自分なりの授業ができたことは良かったです。実際に、教え方は一つではなく、多様であることを実感しました。」

「教える難しさを実感しました。教えるには、まずコミュニケーションが大切で、それがないと、教えることが生徒には入っていかないと思いました。徐々に生徒と話ができるようになってきて、ようやく授業を聞いてもらえるようになりました。すごく勉強になりました。」

「2週間、授業準備がすべてでした。自由にやっていいよと言われましたが、最初は担当の先生の模倣でした。でも、模倣だと自分が伝えたいことが伝わっていないことに気付きました。そこで、まず自分が何を伝えたいのかを考えるようになりました。また、授業では、単に知識を伝えるのではなく、資料を使った演習などにより、生徒に身に付けさせたい力をつけることが大切なんだと思いました。」

「人とかかわることの難しさ、大切さを感じました。また、どうすれば伝わるか、教え方が重要だと改めて感じました。」

「最初は大学で教わった通りに授業をやってみましたが、全然うまくいかず、何がいいのか全く分からなくなってしまいました。やっていても、生徒の力になっているのかなと不安でした。でも、やっているうちに、少しずつ生徒との信頼関係ができてきて、こちらの想像以上に生徒が反応してくれるようになり、感動しました。生徒の力になれる教師になりたいと思いました。」

「生徒にとって、教師の影響力はとても大きいことがわかりました。教師になれるよう頑張ります。」

*教育実習生の皆さん、お疲れさまでした。それぞれ多くのことを学んでくれたようです。教育実習は、未来の教室を支える教師を育てるため、多くの先生方のお力で成り立っています。今回の教育実習で得たものを、ぜひ未来の教室で返してくれるよう、期待しています。

【中学・高校】教育実習生の研究授業③

今日で、今年度の教育実習生の研究授業は、すべて終了しました。

①古川 将くん(高校、国語、筑波大学人文・文化学類)

11月4日(水)1限目、2年1組、現代文B

②新井龍之介くん(高校、数学、東北大学理学部数学科)

11月5日(木)6限目、2年4組、数学B

さの市議会だより11月号

11月1日に佐野市内の各家庭に「さの市議会だより」が配付されました。

7月11日に、本校を会場として佐野市議会議員に提言をした活動が大きく紹介されました。本校生の課題研究の成果が、佐野市議会、そして佐野市長にも提言されました。

さの市議会だより.pdf

7月11日に、本校を会場として佐野市議会議員に提言をした活動が大きく紹介されました。本校生の課題研究の成果が、佐野市議会、そして佐野市長にも提言されました。

さの市議会だより.pdf

市議会から、佐野市長へ本校生の提言書が手渡されました。

(佐野市議会事務局提供。本校のHP掲載の許可をいただきました。)

速報!栃木県青少年読書感想文コンクール「優良賞」

本日、第66回栃木県青少年読書感想文コンクールで、高校1年の山口幸彩(やまぐち さあや)さんが、優良賞に入賞したとの連絡がありました。おめでとうございます。

優良賞といっても、優秀賞1点に次ぐ優良賞の3番目でしたので、栃木県で4位相当ということになります。大変素晴らしい結果です。

優良賞といっても、優秀賞1点に次ぐ優良賞の3番目でしたので、栃木県で4位相当ということになります。大変素晴らしい結果です。

作品の題名は「同じ空の下で」。小手鞠るい著「ある晴れた夏の朝」の読書感想文です。

(偕成社のHPより転載)

本の内容は、「アメリカの8人の高校生が、広島・長崎に落とされた原子爆弾の是非をディベートする。肯定派、否定派、それぞれのメンバーは、日系アメリカ人のメイ(主人公)をはじめ、アイルランド系、中国系、ユダヤ系、アフリカ系と、そのルーツはさまざまだ。はたして、どのような議論がくりひろげられるのか。そして、勝敗の行方は?」、というものです(以上、偕成社のHPより転載)。

山口さんは読書好きで、月に20冊くらい読んでいるそうです。特に、気に入った本は何度も繰り返し読んでおり、お気に入りの本は多いもので20回以上は繰り返し読んでいるそうです。

ちなみに、山口さんのお気に入りのベスト3を聞いてみました。

1位 三浦しをん著「舟を編む」

2位 伊藤歌詞太郎「家庭教室」

3位 夏目漱石「我が輩は猫である」

「家庭教室」は内容を教えてもらいましたが、面白そうなので読んでみようと思います。

というわけで、山口さん、入賞おめでとうございます。

これからも、たくさんの本に出会うことと思います。これは、という本があったら、また、教えてください。勉強になりました。

【中学・高校】教育実習生の研究授業②

今週は、教育実習期間が3週間の実習生の研究授業があります。

本日は、2人の実習生の研究授業がありました。

本日は、2人の実習生の研究授業がありました。

①包 勉潔(ばお みんじぇ)さん (中学、英語、文教大学国際学部)

11月2日(月)2限目、3年3組、英語

②小倉 景(おぐら けい)くん (高校、体育、仙台大学体育学部)

11月2日(月)2限目、2年3組、保健体育

*研究授業お疲れ様でした。終わってほっとしたと思います。今後は、他の教科の先生方の授業も見せてもらって、勉強してください!

身近な風景 ~ブルームーン

今夜は特別な満月です。10月は2日(金)にも満月があったので、今夜は10月で2度目の満月となります。

ひと月で満月が2回あるとき、2回目の満月を“ブルームーン”と呼んでいるそうです。

ブルームーンとなるのは日本では2018年3月以来で、約2年半ぶりとなります。また、ハロウィン当日の10月31日に満月となるのは、日本では1974年以来46年ぶりだそうです。

ひと月で満月が2回あるとき、2回目の満月を“ブルームーン”と呼んでいるそうです。

ブルームーンとなるのは日本では2018年3月以来で、約2年半ぶりとなります。また、ハロウィン当日の10月31日に満月となるのは、日本では1974年以来46年ぶりだそうです。

ラグビー県大会~準決勝「第3位」

本日、12:15から、県総合運動公園ラグビー場で、国学院栃木高との準決勝が行われました。

試合は、118-0で敗れましたが、最後まで気力が途切れることなく戦い抜きました。部員と助っ人が一体となり、絶対に負けたくない気持ちが伝わってきました。

素晴らしいチームです。

3年生の部員と助っ人!

試合は、118-0で敗れましたが、最後まで気力が途切れることなく戦い抜きました。部員と助っ人が一体となり、絶対に負けたくない気持ちが伝わってきました。

素晴らしいチームです。

3年生の部員と助っ人!

試合前の練習から気合が入っています。勝つ気満々です。

試合は12:15ちょうどに始まりました。

<前半>

<ハーフタイム>

<後半>

<表彰式>第3位の賞状を頂きました。

<最後に>

顧問の石井先生から「最後まであきらめなかったことを誇らしく思う」というお話の後、選手一人一人と握手をしていました。

保護者も全員集合し記念撮影が行われました。

この写真は今日のベストショットです。

この時、みんなの心は、今日のお天気のように晴れ渡っていました。

試合には負けましたが、「ラグビーやってよかった」と思える試合だったのではないでしょうか。

PS:11月1日(日)付け、下野新聞の9面「高校ラグビー 県予選」で、本校ラグビー部に関する以下の記事が掲載されていましたので、紹介します。(下野新聞社の掲載許諾済み)

「7人の助っ人に感謝

部員10人の佐野は、テニス、ボート、ディベート部などから7人を補充して試合に臨んだ。野球部の小川颯太らは「相手の迫力は怖かったし痛かったが、楽しかった」と笑顔。新型コロナウイルスの影響で、集大成の夏の大会が中止になった助っ人部員もおり、「最後にプレーができてよかった」という声もあった。フランカー藤沼伸主将は「助っ人のおかげで試合ができたし、みんながいいプレーを見せてくれた。いい思い出になった。」以上です。(注:ディベートは部ではありません。)

皆さん、お疲れさまでした。3年生は受験頑張ってください!

教育実習生を囲む会(佐野東高とのコラボ企画)

10月30日(金)16:20から、本校選択4教室で、本校に来ている教育実習生からいろいろな話を聞く会を開催しました。8名の教育実習生は、全員、当時の増田先生、安岡先生(両名とも現在は佐野東高で勤務されてます)のクラスだったことから、本校と佐野東高校から希望者を募って、両校合同での懇談会を企画しました。

佐野高校の1年生(2,3年生は放課後、模擬試験があったため不参加)30名程度、佐野東高校の生徒14,5名程度が参加しました。

大変な盛り上がりをみせ、大成功でした。

17時までの予定が、もっと話を聞きたい生徒が大勢残って、30分くらいオーバーして話を聞いていました。素晴らしい企画でした。

【中学・高校】教育実習生の研究授業①

本校では、10月19日(月)から、8名の教育実習生が来ています。

今週は、そのうち4名が研究授業を行いました。

今週は、そのうち4名が研究授業を行いました。