文字

背景

行間

記事

共通テスト事前指導&激励会を実施しました。

詳しくは、こちら(3学年のページ)をご覧ください。

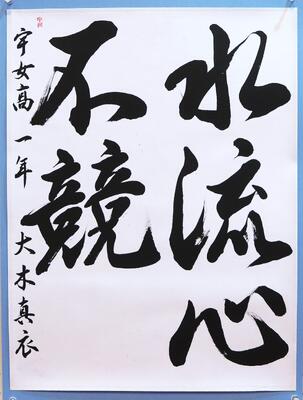

第55回記念下野教育書道展

今年度の「第55回記念下野教育書道展」に、書道部員及び書道授業選択者等の145名が出品しました。

主な入賞者、作品はこちらをご覧ください。

☆団体賞 栃木県知事賞

☆個人賞

◇特 選(1名) 大木 真衣 (作品写真あり)

サッカー部活動報告

サッカー部の今年度の活動報告をします。

今年度の宇女高サッカー部は、3年生8名、2年生15名、1年生11名(うちマネージャー各学年2名)で活動しています。※現在3年生は引退

部員のほとんどが高校からサッカーを始めた未経験者で、毎日の練習ではボールを蹴る基本の練習から、ゲーム形式の実戦練習まで、経験者・学年関係なく皆で向上心を持って活動しています。サッカー部の特徴は、学年の垣根を超えた仲の良さで、日々活気があり、楽しく、真剣にサッカーと向き合っています。

ここで、令和4年度のここまでの大会結果を紹介します。

↓

〇県高校総体 [4月29日~5月15日] @SAKURAグリーンフィールド他

2 回 戦: 宇女高 1-0 大田原女子高

準 決 勝: 宇女高 0-5 宇都宮文星女子高

3位決定戦: 宇女高 1-1(延長1-0) 白鷗大学足利高

3位決定戦では、相手に走り負けず、延長戦の激闘の末に3位入賞を果たしました。3年生の生徒のほとんどが、この大会を最後に引退となります。全員が一致団結して結果を残すことができ、3年生の最後の大会としてとても成果の出た大会となりました。

〇栃木県高校女子サッカー選手権大会[9月3日~9月23日] @壬生町総合運動公園 他

★予選リーグ

第 1 節: 宇女高 13-0 栃木翔南高

第 2 節: 宇女高 8-0 合同(益子芳星・佐野東・鹿沼)

★決勝トーナメント

1 回 戦: 宇女高 1-0 小山城南高

準 決 勝: 宇女高 0-4 宇都宮短期大学附属高

3位決定戦: 宇女高 1-6 白鷗大学足利高

選手権大会は3年生も出場できる大会ですが、本校は1・2年生主体のチームで出場しました。新チームとなって3か月間トレーニングをしてきた成果を発揮し、3年生主体の他校に引くことなく、全員サッカーで第4位という結果を残すことができました。この結果により、高校女子サッカー選手権大会関東予選への出場権こそ逃しましたが、関東高校女子サッカー秋季大会への出場権を手にしました。

〇第18回関東高校女子サッカー秋季大会[10月22日] @鹿島ハイツスポーツプラザ

1 回 戦: 宇女高 0-1 甲府市立甲府商業高

栃木県第2代表として出場してきました。昨年0-8で敗れた同じ対戦相手との初戦であったこともあり、リベンジのつもりで準備をしてきました。相手ペースの時間帯が長かったものの、しっかり体を張って守り、カウンターで攻めるなど内容は五分五分の展開に。0-0で迎えた残り5分で一瞬の隙を突かれて失点。勝てる可能性を感じたからこその、悔しさの残る初戦敗退となりました。この悔しさ、経験を生かして、次の新人戦につなげていきたいと思います。

U-18リーグ @各高校グランド

今年度より高校女子(U-18)のリーグ戦がスタートしました。1部リーグと2部リーグがあり、本校は1部リーグに所属しています。

【結果】

第 1 節: 宇女高 0-7 宇都宮短期大学附属高

第 2 節: 宇女高 2-1 ヴェルフェ矢板

第 3 節: 宇女高 0-3 白鷗大学足利高

第 4 節: 宇女高 2-3 宇都宮文星女子高

今年のリーグ戦(1部)では1勝3敗の勝ち点3で5チーム中4位の結果となりました。

規定では最下位は2部リーグ降格、第4位は2部リーグ2位のチームとの入れ替え戦となっているため、1部リーグ残留をかけて入れ替え戦に臨むこととなりました。リーグ戦が始まり、これまでより多くの公式戦を経験することができています。

続いて今年度内のこれからの予定です。

12月 … 1年生大会

1月 … 新人大会

未定 … 1部2部リーグ入れ替え戦

どの大会も次年度の高校総体に繋げていけるよう、これまで通り日々の練習と試合ごとの反省を繰り返していきます。今後とも宇女高サッカー部の応援をよろしくお願いします!

2022修学旅行第4日目

2022(令和4)年11月11日(金)、修学旅行第4日・最終日の主な行程と様子をお伝えします。

●クラス別見学

本日の午前は京都市内をクラス別で見学しました。

クラスによって天龍寺・嵐山散策やトロッコに乗車したり、

清水寺見学と和菓子作り体験をしたり、

龍安寺や金閣寺を見学したりしました。

天龍寺の回遊式庭園は紅葉が始まっていました。

トロッコからの景色は素晴らしく、眼下の保津川をくだる舟に手を振って楽しんだりもしました。

●修学旅行からの帰着

午後は京都から栃木へとバスや新幹線で帰りました。

車内では、さすがに疲れの表情を見せる生徒たちの姿が多かったです。

順調に小山、そして17時頃に宇都宮に帰着しました。

生徒全員、無事に栃木に戻ってくることができました。

自立心と団体行動を意識しての修学旅行。

苦労することや疲れることもあったでしょうが、

それ以上の学びと発見、そして楽しい思い出が増えた旅だったと思います。

生徒の皆さんは今夜はゆっくり休んで、

週末は修学旅行の思い出を家族と共有してくださいね。

そして来週以降は、気を引き締め直して学校生活に臨みましょう。

2022修学旅行第3日目

2022(令和4)年11月10日(木)、修学旅行第3日の主な行程と様子をお伝えします。

●班別行動

今日は終日班別行動でした。

事前に立てた計画に則り、各班は見学場所に出発しました。

京都の寺社巡りをする班、

お洒落なカフェやお土産屋さんに立ち寄る班、

奈良まで足を運んで古都奈良の空気を堪能する班…。

目的地は班によって多岐にわたりました。

ホテルに帰ってきた生徒たちは満足そうな表情を見せながら、たくさんのお土産を抱えていました。

荷物の発送は間に合うのでしょうか…?

明日はいよいよ最終日。

クラス別見学で京都市内を最後まで満喫します。