行事給食などを紹介

5月31日の給食

5月31日の給食

青椒肉絲は、18世紀後半に中国の貴州省と湖南省で誕生したそうです。日本では肉と野菜を炒める料理ですが、中国では肉を揚げてからピーマンと一緒に炒めます。また、日本では牛肉を使用することが多いですが、中国では豚肉を使用することが標準で、牛肉を使用した場合は「青椒牛肉絲(チンジャオニューロースー)」と表記されます。

5月30日の給食

5月30日の給食

ジャンバラヤとケイジャンチキンは、ケイジャン料理と呼ばれるアメリカ南部地方の料理です。ケイジャン料理はスペイン、アフリカ、フランスの食文化が混ざり合った料理で、スパイスの香りと辛さがと特徴です。

5月29日の給食

5月29日の給食

今日は久しぶりに食べ応えのある一枚肉の登場です!豚肉の三味焼きの三味は、ねぎ、ごま、唐辛子の3つの風味からその名が付いています。味付けには醤油と砂糖、みりんを使用しています。たけのこの煮物は、たけのこの他に、ツナやがんもどき、にんじん、枝豆が入った具沢山の煮物です。

5月28日の給食

5月28日の給食

メバルは春に旬を迎える魚で、大きく張り出した目が特徴です。日本各地の沿岸の岩礁域に生息していて、生息する場所によって体色が異なり、「赤メバル」「黒メバル」「金メバル」などと呼ばれます。今日の給食では、みじん切りにした長ねぎ、にんにく、しょうがに豆板醤やラー油、醤油などで調味した四川風のソースを揚げたメバルにかけました。

5月27日の給食

5月27日の給食

アメリカンチェリーは、アメリカで生産されたさくらんぼの総称です。日本のさくらんぼと比べると実が大きく、皮も果肉も赤黒いことが特徴です。味は酸味が少なく、濃厚です。初夏から夏にかけて旬を迎えます。

5月24日の給食

5月24日の給食

たらのパン粉焼きは、たらにマヨネーズとマスタードを混ぜたソースを塗り、みじん切りにしたパセリとにんにく、パン粉、オリーブオイルを混ぜたものを上からかけて焼き上げました。今日は喫食率が低く、食べ残しも多く残念でした。

昨日で中間テストも終わり、ほっと一息つけたところでしょうか。今日は最高気温が30℃以上の真夏日となり、暑い一日でした。体調管理に気をつけてくださいね!

5月20日の給食

5月20日の給食

今日の揚げパンはセレクトで、定番のココアと新メニューのきなこ抹茶から選んでもらいましたが、きなこ抹茶のほうが人気でした!きなこ抹茶は、きなこと粉末の抹茶、きび砂糖、食塩を混ぜたものを揚げたコッペパンにまぶしました。

5月17日の給食

5月17日の給食

今日は、月に一度の「餃子給食の日」です。今日は揚げ餃子にして、みじん切りの長ねぎを加えた甘酢ダレをかけました。主食は、塩ラーメンです。大盛りやおかわりをする生徒が多かったです。

今週末は気温が高くなるそうです。暑さに慣れていない時期なので、熱中症にも注意が必要です。来週は中間テストもありますので、体調管理に気をつけましょう!

5月16日の給食

5月16日の給食

土佐煮は、たけのこやごぼう、ふきなどの野菜にかつおぶしを加えて醤油などで煮た料理です。土佐煮という料理名は、土佐(現在の高知県)がかつおぶしの特産地であることに由来します。今日の土佐煮には、たけのこの他に鶏肉やこんにゃく、うずら卵、にんじん、いんげんを使用しました。今日は魚料理、野菜が多い料理だったこともあり、食べ残しが多かったです。

5月15日の給食

5月15日の給食

5月15日は「ヨーグルトの日」です。ヨーグルトの研究をしたロシアのイリヤ・メチニコフ博士の誕生日であることが由来となっているそうです。ヨーグルトにはたんぱく質やカルシウム、ビタミン類、腸内環境を整えることにつながる乳酸菌が含まれています。

今日は喫食率がとても高かったです!

5月14日の給食

5月14日の給食

大豆は「畑の肉」といわれるほど、肉に負けないくらい栄養があります。体をつくるたんぱく質やカルシウム、鉄分、食物繊維などを豊富に含んでいます。今日の炒め物には栃木県産の大豆を使用しました。今日は主菜よりもかきたま汁をおかわりする生徒が多かったです。

5月13日の給食

5月13日の給食

今日の主菜は、生徒たちが好きなハンバーグです。今日はデミグラスソースをかけました。ハンバーグという名前は、ドイツのハンブルグが由来とされています。日本にハンバーグが伝わったのは明治時代初期だと考えられていますが、はっきりとはわかっていないそうです。

5月10日の給食

5月10日の給食

ごぼうの旬は、年に2回あります。春から初夏に旬を迎える「新ごぼう」は、香りが良く、みずみずしくやわらかい食感が特徴です。秋から冬に旬を迎えるごぼうは、しっかり太いので歯ごたえがあり、味が濃厚なのが特徴です。五月汁は名前のとおり、5月が旬の食材が入った味噌汁です。今日はたけのことさやえんどう、新にんじんを入れました。

5月9日の給食

5月9日の給食

今日の主菜は人気メニューの一つ、ユーリンチーです。揚げた鶏肉に甘酢ダレをかけました。チャーシャン豆腐は、中国の家庭でよく食べられる豆腐料理で、みそ味の炒め物です。今日は喫食率が高く、余りがほとんどなかったので、おかわりは争奪戦でした!

5月8日の給食

5月8日の給食

若竹汁は、わかめとたけのこを使ったすまし汁です。春が旬のこの2つの食材は相性がよく、春の定番のお吸い物です。豚肉と切干大根の炒め物は、七味唐辛子を加えてピリ辛に仕上げています。ご飯が進む副菜で、おかわりをする生徒が多かったです。

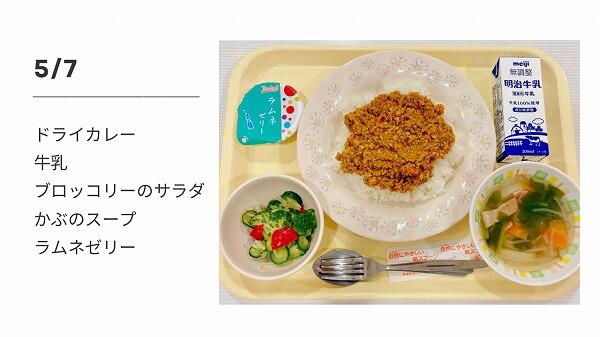

5月7日の給食

5月7日の給食

ドライカレーは汁気の少ないカレーのことで、今日のドライカレーも野菜の水分だけで作りました。ひき肉とたまねぎ、にんじんの他に、大豆と枝豆も加えました。スープは、今が旬のかぶを使用したスープです。かぶの旬は春と秋の2回あり、春ものはやわらかく、秋ものは甘みが強いのが特徴です。

5月2日の給食

5月2日の給食

今日の給食は、一足早いこどもの日献立です。こどもの日には健やかな成長を願って、縁起を担いだ料理を食べる風習があります。たけのこはまっすぐ伸び、病気に強い植物であることから縁起物とされています。今日の給食では、たけのこご飯にしました。カツオは出世魚なので、立身出世を祈願する縁起物として食されます。かしわもちに使われるかしわの葉は、新しい葉が育つまで古い葉が残り続けることから、かしわもちは子孫繁栄を祈願する縁起のよい菓子とされています。

5月1日の給食

5月1日の給食

今日は雑節の一つ「八十八夜」です。八十八夜とは、立春から数えて88日目の日のことです。「夏も近づく八十八夜~♪」という茶摘み歌の通り、春と夏の変わり目を意味します。八十八夜は茶摘みの時期で、八十八夜に摘み採られるお茶は縁起物とされています。

今日の給食は、八十八夜にちなんだ献立にしました。利休汁は、ねりごまが入った味噌汁です。利休汁という名前は、お茶で有名な千利休に由来します。千利休はごまを好んでよく料理に使っていたため、ごまを使った料理には「利休」の名が使われます。

4月30日の給食

4月30日の給食

柑橘類は、冬から春にかけて様々な品種が旬を迎えます。あまなつは、夏みかんの枝変わり品種として昭和初期に誕生しました。3月から5月頃が旬の時期で、種は多いですが、ジューシーで酸味があり、すっきりとした甘さが特徴の柑橘類です。

4月26日の給食

4月26日の給食

たらのチリソースは片栗粉をまぶして揚げたたらに、みじん切りにした長ねぎやしょうが、にんにくを炒めて香辛料やケチャップで調味したソースをかけました。甘辛いチリソースはご飯との相性も抜群です。魚介類はもちろん、肉類や豆腐、じゃがいもなどにも合うソースです。

4月25日の給食

4月25日の給食

シチューはヨーロッパ各地に古くからある肉と野菜を煮込んだ料理です。日本では、戦後の学校給食を通じて広まったといわれています。当時は牛乳ではなく、脱脂粉乳を使用し「白シチュー」と呼ばれていたそうです。

4月24日の給食

4月24日の給食

焼肉丼は、栃木県産の豚肉をにんにくと醤油ベースの焼肉のタレにしっかりと漬け込んでから、たけのこやにんじんなどの野菜と一緒に炒めました。ご飯を大盛りにする生徒がとても多かったです!味噌汁には、春から初夏が旬のスナップエンドウを加えました。スナップエンドウはみずみずしさと甘みがあり、サヤが肉厚なのでシャキシャキした食感も魅力です。

4月23日の給食

4月23日の給食

クイッティオは、タイなどで食べられている米粉から作られる麺のことです。粘り気が少なく、炒め物に向いている麺です。今日の給食でも豚肉や野菜と一緒に炒めて、塩・こしょうで味付けしました。おかわりをする生徒が多かったです。

4月22日の給食

4月22日の給食

今日の主菜は、大人気の鶏肉のからあげです。おかわりをする生徒が多かったです。煮物に使用したふきは、独特の香りとシャキシャキとした食感が特徴の日本原産の山菜です。3~5月頃が旬ですが、ハウス栽培もされています。

4月19日の給食

4月19日の給食

4月20日は本校の創立記念日です。今日の給食は、創立記念お祝い献立にしました。日本ではお祝い事があると、赤飯を炊いてお祝いする食文化があります。赤飯用のごま塩を見て「懐かしい!」と話している1年生が多かったです。主菜の焼き餃子に使用している餃子は、有限会社さくら食品様から無償提供していただいています。先日の創立記念講話の中でも紹介があったので「この餃子か~!」と話している生徒もいました。

4月17日の給食

4月17日の給食

しらすはイワシやアユ、ウナギなどの稚魚の総称です。しらすは一年を通して獲れますが、旬の時期は春と秋の2回あり、産地によって美味しい時期が異なります。しらすには丈夫な歯や骨をつくるために必要なカルシウムやビタミンDが豊富に含まれています。

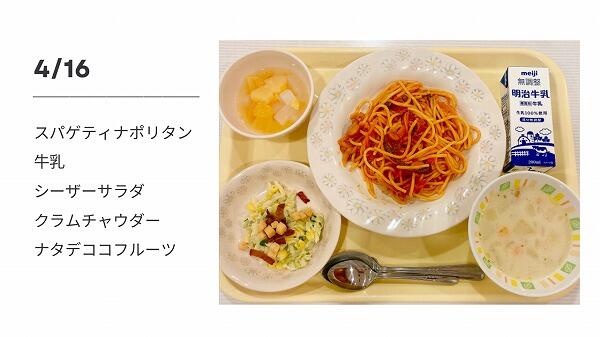

4月16日の給食

4月16日の給食

ナポリタンは日本発祥のパスタ料理です。給食のナポリタンのケチャップソースには、牛乳を加えています。牛乳を加えることで麺がパサつくことを防ぎ、コクとまろやかさをプラスしています。シーザーサラダは、シーザードレッシングであえた野菜の上に、カリカリに炒めたベーコンとクルトンをトッピングしました。人気のサラダで、おかわりできれいになくなりました。

4月15日の給食

4月15日の給食

今日の主菜は、アジフライです。アジは味がよいから「アジ」を名付けられたといわれるほど、うま味成分であるイノシン酸やグルタミン酸が豊富に含まれています。アジは一年中摂れる魚ですが、旬は晩春から初夏にかけて、まさにこれからがいちばん美味しく食べられる時期です。

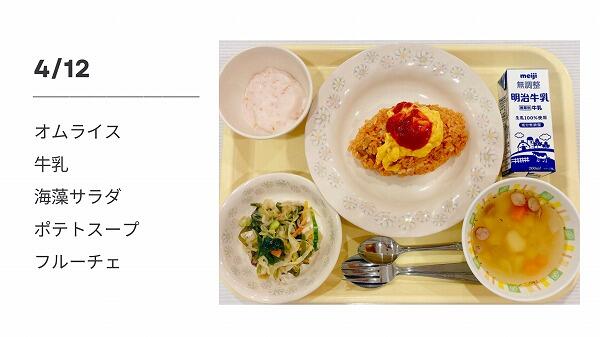

4月12日の給食

4月12日の給食

今日の主食は、人気メニューの一つでもあるオムライスです。大盛りにする生徒やおかわりをする生徒が多かったです。ミックスオレンジ味のフルーチェも人気でした。

今週末は各地で夏日予想となっています。まだ暑さに慣れていない時期なので、春の熱中症にも注意が必要です。

4月11日の給食

4月11日の給食

かき菜は、佐野市や足利市で古くから栽培されている伝統野菜で、春を呼ぶ野菜ともいわれています。苦味が少なく、ほのかな甘みがあり、茎はシャキシャキとした食感が特徴です。うどは、ほろ苦さと独特の香りが特徴の山菜で、栃木県はうどの生産量が全国1位です。今日の給食でも栃木県産の山うどを使用しています。

4月10日の給食

4月10日の給食

回鍋肉は中国の四川料理の一つです。四川料理は、多様な香辛料を用いた辛さと奥深い味わいが特徴の料理で、回鍋肉のほかにも麻婆豆腐や担々麵などがあります。本場の回鍋肉は、ゆでた豚肉と葉ニンニクを使用し、豆板醤をベースに辛く味付けした料理です。日本の回鍋肉は、甜面醤を使った甘めの味付けで、具材もキャベツやピーマンが定番です。

4月9日の給食

4月9日の給食

新しく1年生を迎え、新年度の給食が始まりました。今年度最初の給食は、春野菜をふんだんに使った献立にしました。カレーには、新じゃがいもや新にんじん、新たまねぎを使用しています。サラダには春から初夏に旬を迎えるアスパラガス、スープには菜の花やさやえんどうを使用しています。春に収穫される野菜は、みずみずしく甘みが強いのが特徴です。

3月22日の給食

3月22日の給食

今年度最後の給食は、ハヤシライスです。大盛りにする生徒やおかわりをする生徒が多く、ご飯はきれいになくなりました!

春休み中も規則正しい生活を心がけ、元気に新学期を迎えましょう!一年間ありがとうございました。

3月15日の給食

3月15日の給食

今年度最後の餃子給食の日です。今年度は有限会社さくら食品様より2,400個の餃子を無償提供していただきました。長期化する物価高騰の中、大変ありがたく思っております。今日は揚げ餃子にしました。

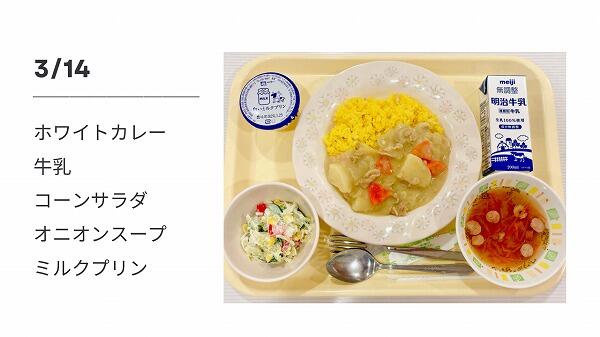

3月14日の給食

3月14日の給食

3月14日はホワイトデーです。ホワイトデーは日本で生まれた習慣です。今日の給食は、ホワイトデーにちなんだ献立にしました。ホワイトカレーは、北海道発祥の白っぽい色をしたカレーです。見た目はクリームシチューのようですが、味はしっかりとスパイスが効いたカレーです。

3月13日の給食

3月13日の給食

今日の主菜は、鶏肉のからあげです。からあげは片栗粉や小麦粉などをまぶして揚げる料理で、鶏肉だけではなく、魚や野菜を使用したからあげもあります。からあげに鶏肉を使用することが多いのは、鶏肉は他の肉に比べ硬くなりにくく、下味も浸透しやすいため、しっかりと味付けができるからです。今日は食べ残しがゼロでした!

3月12日の給食

3月12日の給食

いちごの本来の旬は春で、露地栽培のものは4月から6月にかけて旬を迎えます。現在はハウス栽培が主流で、11月から5月頃まで流通しています。日本のいちごの品種は300種以上あり、夏から秋に収穫される品種もあります。今日の給食で使用したいちごは、栃木県産「とちおとめ」です。1996年に品種登録されたいちごで、糖度が高く、適度な酸味があり、果実がしっかりしているのが特徴です。

3月11日の給食

3月11日の給食

めった汁は石川県の郷土料理で、さつまいもや大根、にんじんなどの根菜類をたくさん使用した豚汁です。家庭によって具材はさまざまですが、じゃがいもではなく、さつまいもを使用するのが特徴です。

3月8日の給食

3月8日の給食

シルバーサラダは、春雨をマヨネーズで味付けしたサラダです。春雨は、緑豆やじゃがいも、さつまいもなどのでんぷんから作られます。約1000年前に中国で発祥し、日本には鎌倉時代に伝わったそうです。

3月7日の給食

3月7日の給食

チリコンカンは、メキシコ料理が由来とされるアメリカ南部発祥の料理で、ひき肉とたまねぎを炒めて、トマトと大豆などの豆、チリパウダーなどの香辛料を加えて煮込んだものです。チリコンカンという名前は、スペイン語で「唐辛子と肉」を意味します。

3月4日の給食

3月4日の給食

一日遅れですが、今日は3月3日の桃の節句にちなんだ献立にしました。桃の節句は、ひな人形や桃の花を飾り、子供の健やかな成長を願い、ちらしずしやハマグリのお吸い物、ひし餅やひなあられなどを食べてお祝いする行事です。

2月28日の給食

2月28日の給食

3月1日に卒業式を控え、今日は卒業生にとって最後の給食です。給食は本来なら友人と楽しく食事をする時間ですが、感染症対策のため、黙食や一方向での喫食を続けてきた3年間でしたね。今日は卒業のお祝いとして、赤飯にしました。本校での給食が少しでも思い出として残ってくれたら嬉しいです。

2月27日の給食

2月27日の給食

今日は月に一度の餃子給食の日です。今日は焼き餃子にしました。日本で餃子といえば焼き餃子が主流ですが、中国では水餃子や蒸し餃子が一般的です。中国の餃子は皮が厚く、もっちりとしていて食べ応えがあるため、ご飯や麺類と同じように「主食」として食べられています。

2月26日の給食

2月26日の給食

ひじき料理の定番といえば、煮物ですね。以前は給食に出してもあまり人気のない煮物でしたが、今年度は毎回きれいになくなるほど、よく食べてくれています。ひじきは、茎上の長い部分の「長ひじき」と、先端の芽や小枝のやわらかい部分の「芽ひじき」に分けられます。「長ひじき」は歯ごたえがあり、煮物や炒め物などに適しています。「芽ひじき」はやわらかく、ほかの食材と絡みやすいので、煮物やサラダ、炊き込みご飯などに適しています。

2月22日の給食

2月22日の給食

切干大根は、大根を細く切って、天日で干して乾燥させたものです。日本に古くからある保存食品の一つで、江戸時代から生産されていたそうです。乾燥させることで、甘みが増して独特の食感が生まれます。また、生の大根よりも栄養価が高く、カルシウムやカリウム、ビタミンB群、食物繊維が豊富に含まれています。

2月21日の給食

2月21日の給食

肉じゃがといえば日本の家庭料理の定番ですね。肉とじゃがいもを醤油や砂糖などで煮た料理は、明治時代に誕生したそうでが、「肉じゃが」という名前で家庭に広まったのは1970年代だそうです。肉じゃがの肉は、関東では豚肉、関西では牛肉を使用する傾向があります。今日の給食では、栃木県産の豚肉を使用しました。

2月20日の給食

2月20日の給食

今日は季節外れの暖かさでしたが、明日は真冬の寒さが戻るそうなので、体調管理に注意が必要です。極端な気温変化は、自律神経が乱れ、体が疲れやすくなります。今日の給食にも使用しましたが、にんじんやほうれん草、かぼちゃ、ブロッコリーなどの緑黄色野菜を積極的に摂るようにしましょう。緑黄色野菜には、体の調子を整えるビタミンが豊富に含まれています。

2月19日の給食

2月19日の給食

ヨーグルトは、牛乳などの原料乳に乳酸菌や酵母を加えて発酵させたものです。乳酸菌は、腸内環境を整えるのに役立つといわれています。「ヨーグルト」という名前は、古いトルコ語で「撹拌する」を意味する「ヨウルト」に由来するそうです。

2月16日の給食

2月16日の給食

春の訪れを告げる菜の花は、アブラナ科の花の総称で、食用、油用、観賞用があり、それぞれ品種が異なります。食用の菜の花の旬は、1月から3月頃です。菜の花には、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。

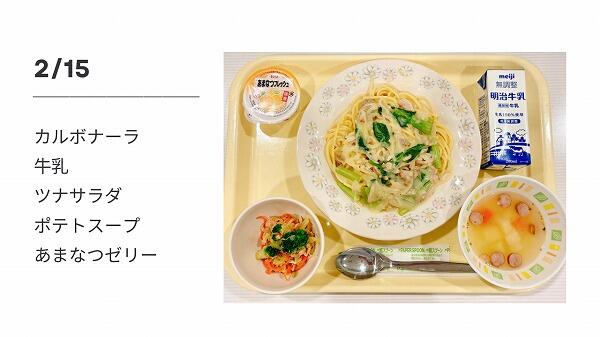

2月15日の給食

2月15日の給食

カルボナーラは、イタリアのローマ発祥の料理です。イタリアのカルボナーラは、卵とグアンチャーレやパンチェッタ(生ベーコン)とペコリーノ(羊乳のチーズ)を絡めて、黒コショウを振ったパスタです。日本では、滑らかで濃厚な味に仕上げるために生クリームを使用したカルボナーラが普及しています。今日の給食では小松菜を加えて、彩りと栄養価を高めています。

2月14日の給食

2月14日の給食

2月14日はバレンタインデーです。日本ではチョコレートを贈る日として定着しています。今日の給食は、セレクトのデザートで、ガトーショコラと米粉のカップケーキから選んでもらいました。圧倒的にガトーショコラのほうが人気でした!ガトーショコラは、フランス発祥のチョコレートケーキです。1980年代に日本に伝わり、日本独自のアレンジがされて広まったそうです。

2月13日の給食

2月13日の給食

今日の主菜は、きのこおろしソースをかけた和風ハンバーグです。きのこ類は低カロリーで、食物繊維が豊富に含まれています。今日のきのこおろしソースは、えのきたけとしめじ、まいたけを使用しました。えのきたけとしめじは細胞の浸透圧を調整するカリウムが多く、まいたけはカルシウムの吸収を助けるビタミンDがとくに多く含まれています。

2月9日の給食

2月9日の給食

カシューナッツは「カシューアップル」という果実の先になる種子の部分です。カシューナッツは熱帯地域で幅広く栽培されていますが、日本ではほとんど栽培されていないため、なかなか目にする機会はありません。カシューナッツは鉄や亜鉛、マグネシウムなどのミネラル類をバランスよく含んでいます。

2月8日の給食

2月8日の給食

焼き魚として定番の「ほっけ」は成長するに従い、アオボッケ、ロウソクボッケ、マボッケ、ネボッケと呼び名が変わります。ほっけは鮮度が落ちやすいため、かつては干物として流通することがほとんどでしたが、現在は冷蔵、冷凍技術や加工技術、流通の発達により、塩焼きやフライ、煮つけなどさまざまな料理でほっけを味わうことができます。

2月2日の給食

2月2日の給食

明日は節分です。節分は立春の前日で、季節を分けることを意味します。節分は地域ごとにさまざまな風習があり、古くから日本の風習として伝えられているのは「豆まき」や「柊鰯(ひいらぎいわし)」です。関西から始まったとされている「恵方巻」は、今では全国的な節分の習慣となっています。

2月1日の給食

2月1日の給食

海藻の種類は非常に多く、世界に約2万種、日本周辺だけでも1500種以上の海藻が生息していて、そのうち約100種が食用とされています。海藻はアオノリやアオサなどの「緑藻類」、ワカメやヒジキなどの「褐藻類」、テングサやトサカノリなどの「紅藻類」という大きく3つに分類されます。この違いは生息する水深、太陽の光が届く量です。今日の海藻サラダは、ワカメ、茎ワカメ、コンブ、赤トサカノリ、白トサカノリ、白フノリを使用しました。

1月30日の給食

1月30日の給食

明日は卒業生を送る会で給食がないので、今日は一足早くお祝いセレクト給食にしました。主食のオムライスは3年生のリクエストで、デミグラスソースとトマトクリームソースの2種類から選んでもらいました。主菜はとんかつとえびかつの2種類、ジョアはストロベリーとブルーベリー、マスカットの3種類からそれぞれ選んでもらいました。オムライスはデミグラスソース、主菜はとんかつ、ジョアはブルーベリーが人気でした。

1月29日の給食

1月29日の給食

今日は大分県の料理です。大分県の学校給食で人気のトリニータ丼は、大分県は鶏肉の消費量が多く、ニラが特産品であることから誕生したそうです。野菜のかぼすあえに使用したかぼすは、まろやかな酸味と爽やかな香りが特徴で、全国生産量の9割以上が大分県産です。だんご汁は大分県の郷土料理で、小麦粉で作った平たいだんごと季節の野菜を味噌や醤油で仕立てた汁物です。

1月26日の給食

1月26日の給食

今日は栃木県の料理です。主菜は宇都宮の名物グルメ、餃子です。佐野名物のいもフライは1年生からのリクエストです。本来は蒸したじゃがいもを串に刺して、衣をつけて揚げた料理ですが、給食では串に刺さず揚げました。

全国学校給食週間に合わせて、食堂に給食の歴史について掲示をしていますが、生徒が昔の給食について友達と話していたり、明日はどこの料理だろう?と興味を持ってくれているようです。

1月25日の給食

1月25日の給食

全国学校給食週間2日目の今日は韓国の料理です。1年生と3年生からキンパのリクエストがありました。今日の給食では、ご飯とごま油で炒めた具材を混ぜてキンパ風の混ぜご飯にして、味付のりと一緒に食べてもらいました。食堂に「いただきます」などの挨拶を韓国語で書いていたので、韓国語が飛び交い楽しい給食の時間となりました。

1月24日の給食

1月24日の給食

1月24日から30日は全国学校給食週間です。学校給食の意義や役割について、理解と関心を高めることを目的としています。

今日は沖縄県の料理です。タコライスは今年度3回目の登場です。毎回大人気で、今日もおかわりですべてなくなりました!サーターアンダギーは3年生からのリクエストでした。

1月23日の給食

1月23日の給食

たらは冬が旬の魚です。低脂肪で、体づくりに欠かせないたんぱく質やビタミンB12、ビタミンDなどが多く含まれています。今日の給食では、下味をつけたたらに片栗粉をまぶして揚げ、チリソースをかけました。

1月22日の給食

1月22日の給食

1月22日は「カレーの日」です。1982年1月22日に全国学校栄養士協議会が学校給食の普及を記念して、全国の小中学校にカレーライスを出したことから1月22日は「カレーの日」になったそうです。今日の給食は、野菜の水分だけで煮込んだドライカレーです。おかわりをする生徒が多かったです。

1月19日の給食

1月19日の給食

みぞれ汁は、大根おろしを雨と雪が混じった「みぞれ」に見立てた汁物です。片栗粉でとろみをつけているので冷めにくく、みぞれが降るような寒い日にぴったりです。明日は二十四節気の一つ「大寒」です。大寒は一年で最も寒い時期です。バランスのよい食事と十分な睡眠をとって、寒さに負けずに元気に過ごしましょう!

1月18日の給食

1月18日の給食

シュウマイは中国の広東省で生まれ、江戸時代に日本に伝わったといわれています。最近は見かけることが少なくなったグリンピースがのったシュウマイは、昭和30年頃、学校給食にシュウマイが登場するようになったときに、グリンピースをのせたシュウマイが出されていて、それが全国的に広まったとされています。栃木県にはご当地グルメで、鹿沼市の「かぬまシウマイ」や足利市の肉類を使わずソースで食べる「足利シュウマイ」があります。

1月17日の給食

1月17日の給食

ねぎ味噌おにぎりは、1年生からのリクエストです。1月17日は「おむすびの日」です。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災で、ボランティアによるおむすびの炊き出しが行われたことをきっかけに制定されました。災害はいつ、どこで起こるかわかりません。日頃から備えておくことが大切です。

1月16日の給食

1月16日の給食

さわらは漢字で「鰆」と書き、日本各地で漁獲されている魚です。回遊魚なのでその地方によって旬の時期が異なります。小松菜の香味あえは、みじん切りにした長ねぎとしょうが、醤油とごま油を加熱した調味液で、小松菜とにんじん、えのき茸を和えました。

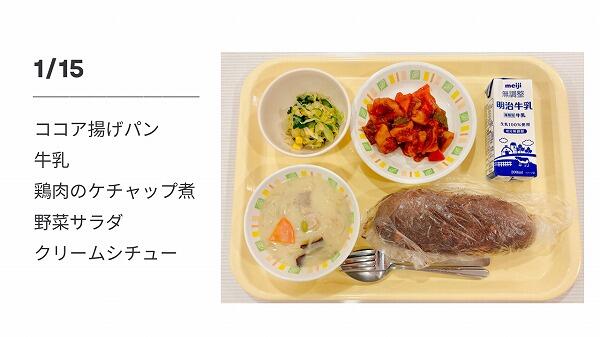

1月15日の給食

1月15日の給食

今日の主食は学校給食の定番メニュー、ココア揚げパンです。揚げパンは昭和30年頃から学校給食に登場しました。今では家庭でもよく食べられているクリームシチューですが、クリームシチューも学校給食がきっかけで一般的に食べられるようになったそうです。

1月12日の給食

1月12日の給食

2年生からチャーシュー丼のリクエストがありました。今日の給食では、豚こま肉とたまねぎを甘辛いたれで煮てチャーシュー風に仕上げました。大盛りにする生徒やおかわりをする生徒が多かったです。食べ残しもほぼありませんでした!

1月11日の給食

1月11日の給食

1月11日は鏡開きです。鏡開きはお正月にお供えしていた鏡餅を下ろして、ぜんざいなどにして食べる行事です。鏡餅をぜんざいで食べることが多いのは、古くから小豆には邪気を払う効果があるといわれているからです。今日の給食は鏡餅ではありませんが、白玉ぜんざいにしました。

1月10日の給食

1月10日の給食

今日の主菜は、豚肉と野菜をたっぷりと使用した回鍋肉です。甘辛い味付けでご飯も進みます。中華風ポテトサラダは、いつものポテトサラダに醤油とオイスターソース、ごま油を加えて中華風に仕上げました。今日は食べ残しがとても少なかったです。

1月9日の給食

1月9日の給食

新年最初の給食は、冬野菜カレーです。にんじんやれんこん、小松菜などの冬野菜をたっぷりと使用したカレーです。冬野菜とよく合う和風だしも加えました。

冬休みは楽しく過ごせましたか?今年も一年元気に過ごせるように、生活のリズムを整えましょう!

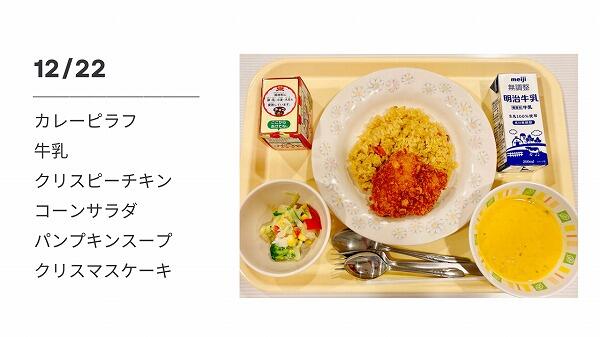

12月22日の給食

12月22日の給食

今日は2学期最後の給食で、一足早いクリスマスメニューです。クリスマスケーキはセレクトで、チョコといちごから選んでもらいました。

明日から冬休みに入ります。冬休み中も規則正しい生活を心がけ、体調管理に気をつけましょう!

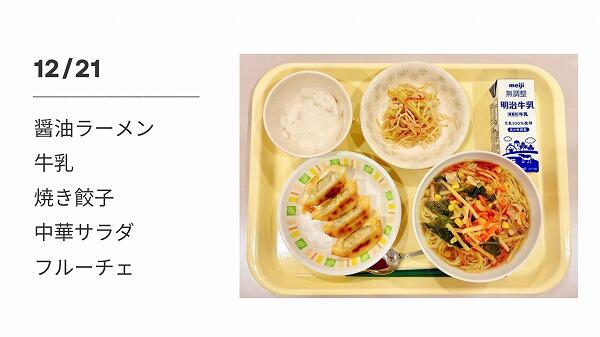

12月21日の給食

12月21日の給食

今日は月に一度の餃子給食の日です!主食は醤油ラーメンで、餃子との相性も抜群です。生徒にも人気の組み合わせで、今日もおかわりで醤油ラーメンも餃子もきれいになくなりました!

12月20日の給食

12月20日の給食

12月20日は「ブリの日」です。ブリは漢字で「鰤」と書き、12月を意味する師走の「師」という文字が入ってること、20日の「ブ(2)」「リ(0)」の語呂合わせから「ブリの日」となったそうです。ブリは成長とともに呼び名が変わることから縁起のよい出世魚とされています。成魚に向かうほど脂乗りがよく、旨味も増します。

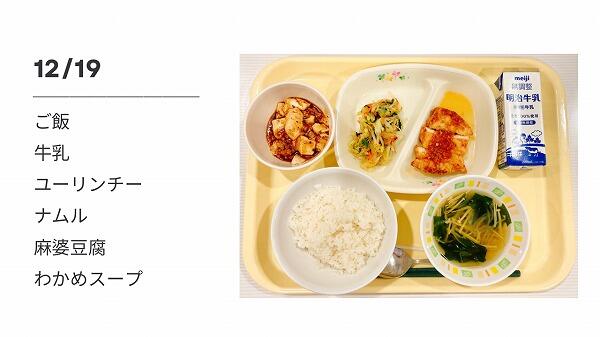

12月19日の給食

12月19日の給食

ユーリンチーは、下味を付けた岩手県産の鶏むね肉を揚げ、刻んだ長ねぎやしょうがを加えた香味ダレをかけて仕上げました。給食でも人気のメニューの一つです。麻婆豆腐は、豆腐が崩れず綺麗に仕上がるように、スチームコンベクションオーブンという焼く、炒める、煮る、揚げるなど様々な調理方法が可能な調理機器で作りました。

12月18日の給食

12月18日の給食

春菊は冬が旬の野菜です。春に花を咲かせ、葉が菊に似ていることからこの名が付いたそうです。春菊は栄養価が高い緑黄色野菜の一つで、ビタミンやミネラルが多く含まれています。独特の香りや苦味が特徴の野菜ですが、生徒たちもよく食べていました。

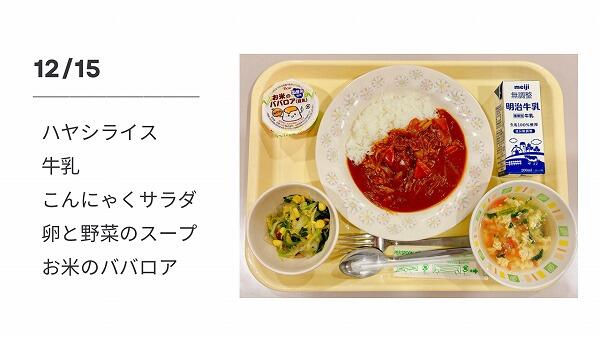

12月15日の給食

カレーライスは給食の定番人気メニューですが、ハヤシライスも本校では人気メニューの一つです。ハヤシライスには粉チーズと脱脂粉乳を加えてコクを出しています。

今年の給食も残すところあと5回となりました。来週は厳しい寒さとなるそうです。体調管理に気を付けましょう!

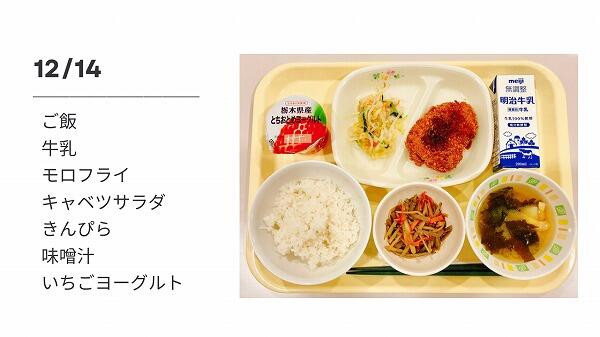

12月14日の給食

12月14日の給食

今日の主菜は栃木県ではおなじみの魚、モロを使ったモロフライです。給食でもよく登場するモロですが、近年は栃木県以外でも食べられるようになってきているそうです。デザートは、栃木県産とちおとめを使用したヨーグルトです。

12月13日の給食

12月13日の給食

今日の主食は、豚ひき肉と鶏ひき肉を使用した肉そぼろと、甘く味付けした卵をご飯にのせた二色丼です。丼ものは一気に口に運びやすいので、早食いになりがちです。ゆっくりよく噛んで食べる習慣をつけましょう!

12月12日の給食

12月12日の給食

今日の主菜は、鶏肉の酢豚風「酢鶏」です。下味を付けてカラッと揚げた鶏肉と炒めた野菜と一緒に味付けしました。鶏肉を使用することで豚肉より柔らかく仕上がります。

12月11日の給食

12月11日の給食

鮭のちゃんちゃん焼きは、鮭と野菜を蒸し焼きにして味噌で味付けした北海道の石狩地方が発祥とされている料理です。北海道にはちゃんちゃん焼きのほかに、石狩鍋や三平汁など鮭を使った郷土料理があります。のっぺい汁は、根菜類を煮込んで、片栗粉でとろみをつけた汁物で、全国各地に伝わる郷土料理です。

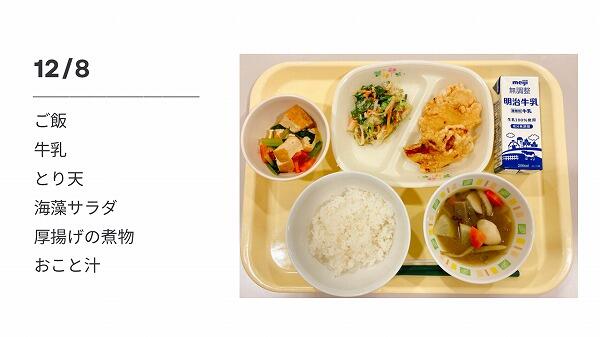

12月8日の給食

12月8日の給食

おこと汁は「事八日(ことようか)」に無病息災を願って食べる味噌汁です。「事八日」は、2月8日と12月8日の行事の総称です。地域によって、正月を中心にして12月8日を「御事始め」、2月8日を「御事納め」と呼ぶところがあったり、1年の農事を中心にして2月8日を「御事始め」、12月8日を「御事納め」と呼ぶ地域があります。おこと汁は「六質汁(むつしつじる)」とも呼ばれ、里芋、大根、にんじん、ごぼう、こんにゃく、小豆の6種類の具が入っています。

12月7日の給食

12月7日の給食

今日の主菜は、ゆずの果汁を使用したたらのゆず風味焼きです。黄色く熟してから収穫するゆずは、冬が旬です。ゆずこしょうなどに用いられる青い実のゆずは、8月から10月頃に収穫されます。ゆずは古くから日本各地で栽培されていて、爽やかな香りが特徴です。

12月6日の給食

12月6日の給食

今日は3年生からのリクエストでハンバーグです。デミグラスソースで煮込みました。

現在、風邪やインフルエンザが流行しています。冬の時期は水も冷たくなり、手洗いがおろそかになりがちです。流水と石けんで、十分な時間をかけて丁寧に手洗いをしましょう!

12月5日の給食

12月5日の給食

もやしは豆類や穀類の種子を発芽させたものです。給食でよく使用しているもやしは緑豆を発芽させた「緑豆もやし」で、日本では生産量が一番多いもやしです。今日のキムチあえに使用したもやしは、大豆を発芽させた「大豆もやし」です。大豆もやしは独特の食感があり、栄養価も高いもやしです。

12月4日の給食

12月4日の給食

3年生からフルーツサンドのリクエストがありました。お店のような断面がきれいなフルーツサンドを給食で作ることは難しいので、フルーツクリームや照り焼きチキンを各自でパンに挟んで楽しむセルフサンドにしました。

12月1日の給食

12月1日の給食

今日は全学年からリクエストがあったカレーライスです。給食でも定番のカレーライスは、いつの時代も人気ですね。

今年も残すところあと1ヵ月となりました。寒さも厳しくなってくる時期です。手洗いやうがいとともに、栄養や睡眠をしっかりとって体調を整えましょう!

11月30日の給食

11月30日の給食

今日は月に一度の餃子給食の日です。今日は揚げ餃子にしました。シルバーサラダは、春雨をマヨネーズで味付けしたサラダです。シルバーサラダという名前の由来は諸説ありますが、出来上がったときに銀色に光ってみえたことからこの名前がついたそうです。

11月29日の給食

11月29日の給食

今日は3年生からのリクエストで、牛丼です。牛丼は牛肉の他に、しらたきや玉ねぎ、にんじん、ごぼうを加えて満足感のある一品にしました。

今日から期末テストです。しっかり食べて、テストに挑んでください!

11月28日の給食

11月28日の給食

今日の主菜は1年生からのリクエストで、チキン南蛮です。チキン南蛮は宮崎県発祥の料理です。タルタルソースは各自でかけてもらいました。ご飯との相性も抜群なので、ご飯と一緒にチキン南蛮をおかわりする生徒が多かったです。

11月27日の給食

11月27日の給食

ミートドッグは、ひき肉とみじん切りにした大豆、にんじんや玉ねぎを炒めて、ケチャップやカレー粉で調味したものをパンに挟んで焼き上げました。クラムチャウダーは、アサリなどの貝とにんじんやじゃがいもなどの野菜が入ったアメリカ発祥のスープです。今日は寒かったので、温かいクラムチャウダーをおかわりする生徒が多かったです。

11月24日の給食

11月24日の給食

11月23日は、赤飯の起源といわれる赤米などの五穀を奉納していた新嘗祭(にいなめさい)の日にちなんだ『お赤飯の日』です。そして今日、11月24日は「いい(11)日本食(24)」の語呂合わせで『和食の日』です。今日の給食は、和食文化の大切さを改めて考えるきっかけになればと思い、赤飯と和食の献立にしました。生徒も「今日の給食は健康的だね!」と言っていました。

11月21日の給食

11月21日の給食

茶飯は、だし汁と醤油で炊いたご飯です。関東ではおでんと一緒に食べられることが多いです。茶飯にはもう一つあり、奈良県の郷土料理でほうじ茶で炊く茶飯もあります。

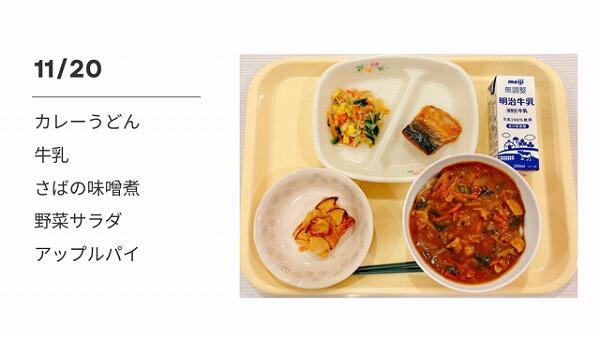

11月20日の給食

11月20日の給食

カレーうどんは、豚肉とたまねぎやにんじん、小松菜などの野菜をたっぷり加えて、和風だしと4種類のカレールウで調味しました。冷めにくくスパイシーなカレーうどんは寒い時期にぴったりです!アップルパイは、調理員さんの手作りです。パイシートと生のりんごを使用することで、簡単に作れるアップルパイです。

11月17日の給食

11月17日の給食

今日の主菜は、栃木県産の豚肉を使用したコロッケです。諸説ありますが、コロッケは明治時代に入ってきたフランス料理のクロケットが起源といわれています。クロケットは、ホワイトソースがベースの日本のクリームコロッケのようなものですが、日本人の好みに合うように、じゃがいもを使ったコロッケが作られたそうです。

11月16日の給食

11月16日の給食

秋の味覚として親しまれているきのこですが、人工栽培されているため一年を通して食べることができます。天然のものは9月から11月頃に旬を迎えるきのこが多いです。きのこの種類は国内だけで4000種類以上あります。そのうち食用のきのこは100種類ほどだそうです。今日のきのこご飯は、しいたけとぶなしめじ、まいたけの3種類のきのこを使用しました。

11月15日の給食

11月15日の給食

厚揚げは豆腐を揚げたもので、たんぱく質やカルシウム、鉄分が多く含まれています。厚揚げは豆腐と比べて崩れにくいため調理しやすく、味がしみ込みやすいのが特徴です。

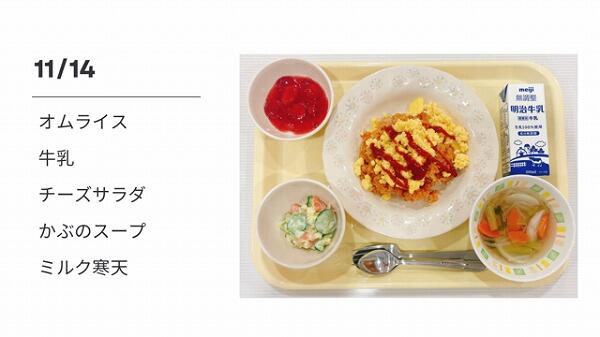

11月14日の給食

11月14日の給食

今日も3年生からのリクエストで、オムライスです。今年度は卵の価格高騰や卵不足が続き、久しぶりのオムライスとなりました。普通科の生徒も「オムライスいいなー!」「食べたい!」と言っていました。人気のオムライスということもあり、今日は喫食率が高かったです。

11月13日の給食

11月13日の給食

3年生からのリクエストの鶏肉のごま味噌焼きは、毎年リクエストがある人気メニューです。石狩汁は、鮭と野菜をたっぷり使用した北海道の郷土料理です。今日のような寒い日にはぴったりの汁物です。