行事給食などを紹介

11月15日の給食

11月15日の給食

かつ煮は生徒からのリクエストです。ロースかつを卵でとじたボリューム満点のかつ煮は、生徒から「また食べたい!」と好評でした。

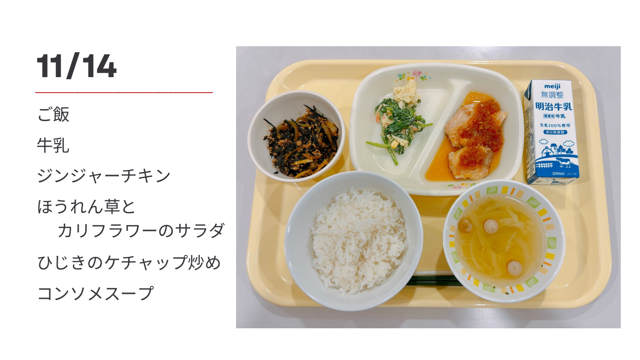

11月14日の給食

11月14日の給食

主菜のジンジャーチキンは、塩・こしょうで下味をつけた鶏もも肉を焼いて、たまねぎとしょうがを効かせたソースをかけました。副菜はひじきのケチャップ炒めです。ひじきといえば和風の煮物が定番ですが、今日の給食ではケチャップやコンソメを加えて、いつもとは違った洋風な味わいを楽しめる炒め物にしました。「ケチャップ味のひじきは初めて!」といった声が聞かれました。

11月13日の給食

11月13日の給食

今日の主菜は、鶏肉とこんにゃくの味噌炒めです。食物繊維を豊富に含む食材であるこんにゃく、ごぼう、たけのこを使用しています。食物繊維は腸の動きを活発にし、腸内環境を整える働きがあるとされています。食物繊維は意識していないと十分な量を摂りにくい栄養素です。豆類、野菜類、きのこ類、海藻類、果実類などを積極的に食事に取り入れましょう。

11月12日の給食

11月12日の給食

中華丼は、昭和初期に関東の中国料理店でまかない料理として作られたのが始まりだそうです。中華丼は肉、魚介、卵、野菜とさまざまな食材がバランス良く食べられます。みかんの一般的な旬は冬ですが、品種によって旬の時期が異なり、9月から3月頃まで出回ります。普段は給食に果物を出してもたくさん残ってしますのですが、みかんはいつも果物を食べない生徒も食べていました。

11月11日の給食

11月11日の給食

11月11日は「鮭の日」です。今日の給食は、秋鮭を使用したちゃんちゃん焼きです。ちゃんちゃん焼きは、魚と野菜を蒸し焼きにして味噌で味付けした北海道の郷土料理です。秋鮭は産卵期の秋に水揚げされる白鮭のことです。

11月8日の給食

11月8日の給食

11月8日は、「118」の語呂合わせから「いい歯の日」です。今日の給食は、食物繊維が豊富で噛みごたえのある食材を使用した献立にしました。チキンチキンごぼうは、山口県の学校給食から生まれた料理です。揚げた鶏肉とごぼうを醤油や砂などで甘辛く味付けしました。リズムがよく、子どもたちが引き付つられるということから、チキンチキンごぼうと名付けられたそうです。献立を見た生徒たちも「チキンチキンごぼう!」と声に出していました。

11月7日の給食

11月7日の給食

さばは一年を通して獲れる魚ですが、旬の時期は種類や産地によって異なります。日本でよく食べられているマサバは、秋から冬にかけて脂がのり、おいしい時期です。さばは縄文時代の遺跡から骨が出土されるなど、古くから日本で親しまれていて、給食にもよく登場する魚です。今日のさばの香辛焼きは、醤油・砂糖・にんにく・唐辛子・ごま油を混ぜた調味液にしっかりと漬け込み、焼き上げました。

11月6日の給食

11月6日の給食

今日は気温が下がり、秋の深まりと冬の訪れを感じるような寒い一日でした。今日の給食は、肌寒い日にぴったりのカレーうどんです。カレーうどんは、1904年(明治37年)に東京のそば屋で誕生したそうです。似たような料理で「カレー南蛮」がありますが、カレーうどんとの違いは曖昧でお店によっても異なります。カレーうどんは「麺はうどん、玉ねぎを使用」、カレー南蛮は「麺はそば、長ねぎを使用」などの違いがあるそうです。今日の給食では、玉ねぎと長ねぎの両方を使用しています。

10月31日の給食

10月31日の給食

10月31日はハロウィンです。主食とサラダは、ハロウィンカラーをイメージしたオムライスと紫キャベツのマリネです。ハンバーグはかぼちゃ型で、中にかぼちゃが入っています。ポタージュとデザートにもかぼちゃを使用しており、今日はかぼちゃづくしの給食でした。

10月30日の給食

10月30日の給食

さんまは、秋の代表的な魚です。さんまは成長しながら回遊し、成魚となる秋頃に日本近海に近づいてきます。近年は不漁が続き、高級魚と呼ばれるほどです。さんまには、良質なたんぱく質やビタミン類、鉄分やカルシウムが豊富に含まれています。今日の給食では、片栗粉をまぶして揚げたさんまに、大根おろしを加えて甘辛く仕上げたタレをかけました。

10月29日の給食

10月29日の給食

すきやき煮は生徒からのリクエストです。すき焼きは諸説ありますが、江戸時代に鋤(すき)と呼ばれる農具を鍋の代わりに魚や豆腐を焼いて食べていたことが語源とされます。すき焼きは、江戸時代の終わりごろに関西で誕生したそうです。関東では、明治時代の初めにすき焼きに似た「牛鍋」という料理があり、これが関東風すき焼きの始まりとされています。関西風のすき焼きは、肉を焼いてから味付けしますが、関東風すき焼きは、だし汁に醤油やみりん、砂糖などの調味料を混ぜた割り下で肉や野菜を煮ます。

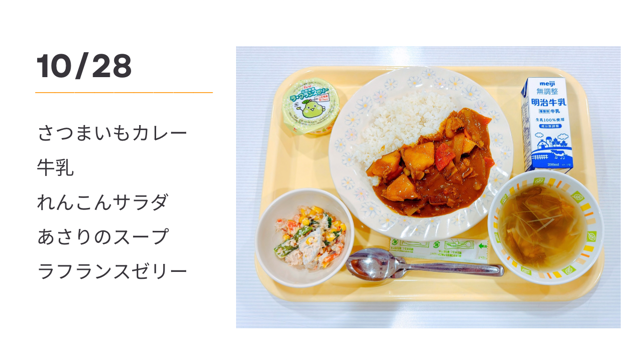

10月28日の給食

10月28日の給食

今日のカレーライスは、秋の味覚の一つでもあるさつまいもを使ったカレーです。さつまいもは品種改良が進み、約60種類の品種があります。それぞれ特徴が異なりますが、とくに食感は好みが分かれますね。みなさんはどんなさつまいもが好きですか?近年はシルクスイートなどの「しっとり系」や紅はるかや安納芋などの「ねっとり系」が好まれる傾向です。

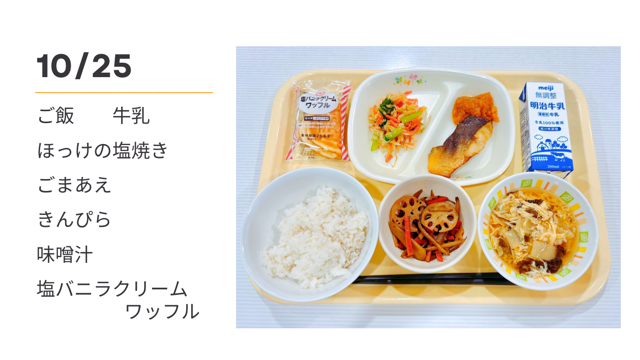

10月25日の給食

10月25日の給食

今日の主菜は、大根おろしを添えたほっけの塩焼きです。今年度は魚をおかわりする生徒も多くいます。味噌汁の具材は卵、かんぴょう、ほうれん草ですべて栃木県産のものを使用しました。そして、久しぶりのゼリーやヨーグルト以外のデザートの登場で、塩バニラクリームワッフルは生徒から大好評でした!

10月23日の給食

10月23日の給食

今日は月に一度の餃子給食の日です。ラーメンは生徒からのリクエストで、今日は味噌ラーメンにしました。ラーメンと餃子は生徒から人気の組み合わせということもあり、おかわりでほぼきれいになくなりました!りんご、柿、洋梨が入った秋を感じるヨーグルトもおかわりをする生徒が多かったです。

10月18日の給食

10月18日の給食

今日の給食は、韓国料理です。韓国の学校給食は、キムチ、ご飯、汁物、数種類のおかずが定番のメニューだそうです。日本の給食はトレーに食器をのせますが、韓国ではくぼみのあるステンレスのプレートを使用することが多いようです。

10月17日の給食

10月17日の給食

今日のサラダはわかめ、くきわかめ、昆布、赤とさかのり、白とさかのり、白ふのりの6種類の海藻が入ったサラダです。とさかのりは、鶏のとさかに似ていることからその名がついたそうです。ふのりは、漢字で「布海苔」や「布糊」と書き、織物の糊付けや漆喰の材料に利用されていたことに由来するそうです。

10月16日の給食

10月16日の給食

ハンバーグは生徒からのリクエストで、デミグラスソースをかけました。デミグラスソースは、西洋料理で使われるソースの一つです。デミグラスのデミ(ドゥミ)はフランス語で「半分」、グラスは「煮詰める」という意味です。今日は喫食率が低く、ご飯やおかずがたくさん余ってしまい残念でした。

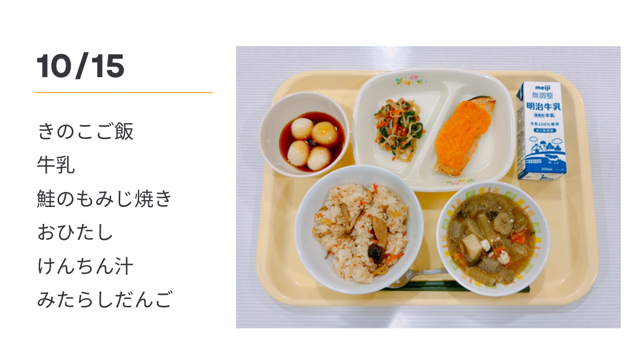

10月15日の給食

10月15日の給食

今日は十三夜です。十三夜とは、旧暦の9月13日にお月見をする風習です。この時期に収穫される栗や豆をお供えすることから「栗名月」「豆名月」とも呼ばれます。今日の給食では、十三夜にちなんでみたらしだんごにしました。

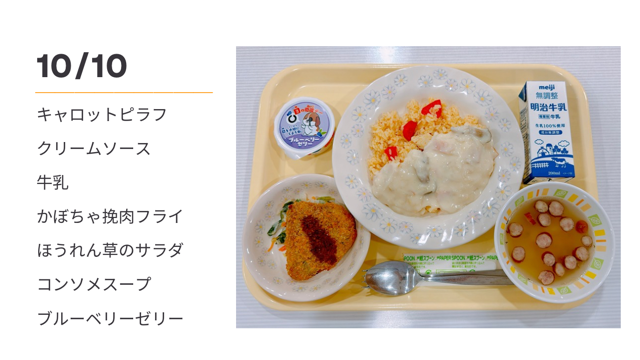

10月10日の給食

10月10日の給食

10月10日は「目の愛護デー」です。今日の給食は、目の健康に良いとされる食材である緑黄色野菜やブルーベリーを使用した献立にしました。スマートフォンなどの長時間使用で目が疲れていませんか?使用時間や使い方を見直し、目の健康を守りましょう。

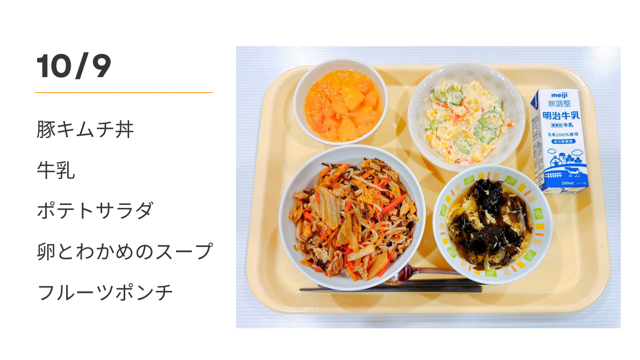

10月9日の給食

10月9日の給食

今日は競技大会後の給食なので、疲労回復効果が期待できる食材である豚肉とニラを使用した豚キムチ丼にしました。おかわりをする生徒が多かったです。果物には疲労回復に役立つビタミンCやクエン酸を含むため、デザートはフルーツポンチにしました。

10月3日の給食

10月3日の給食

揚げパンは生徒からのリクエストでした。ココアとカレーのセレクトにしました。カレー味は初めて出しましたが、定番のココアのほうが人気でした!

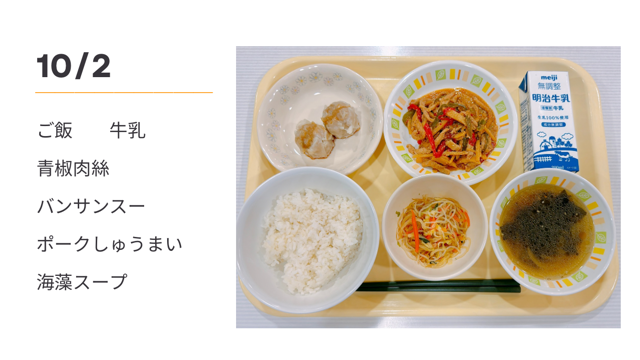

10月2日の給食

10月2日の給食

青椒肉絲は、豚千切り肉を醤油や酒、ごま油などを混ぜた調味液に漬け込んでから、たけのことピーマン、パプリカと炒めました。しっかりとした味でご飯が進みます。バンサンスーは、中華風の春雨サラダです。酸味のあるさっぱりとした味付けで、生徒からも人気のサラダです。

10月1日の給食

10月1日の給食

今日から10月です。秋は「実りの秋」「食欲の秋」といわれるように、魚や野菜、果物などおいしい食べ物がたくさん出回る時期です。今日のデザートは、秋らしくさつまいもと栗のタルトにしました。

9月30日の給食

9月30日の給食

ミートソースにはひき肉とたまねぎ、にんじんの他にエリンギやマッシュルームを加えて、味わいと食感を楽しめるようにしました。日本のミートソースは、イタリアの「ボロネーゼ」をアレンジしたものです。ボロネーゼは、粗挽き肉を使用しワインで煮込みます。ミートソースは、ケチャップやウスターソース、砂糖を加えて作り、甘みが特徴のソースです。

9月27日の給食

9月27日の給食

茶碗蒸しは生徒からのリクエストです。茶碗蒸しは、卵とだしを混ぜた卵液に鶏肉やしいたけ、季節の野菜などを加えて蒸した日本料理です。今日の給食では、鶏肉、ベーコン、かまぼこ、しいたけ、みつばを入れました。

9月24日の給食

9月24日の給食

今日の給食は、人気メニューの一つでもあるナンとカレーです。キーマカレーとバターチキンカレーの2種の味を楽しめるようにしました。「バターチキンカレーのほうがとくにおいしかった!」と好評でした。

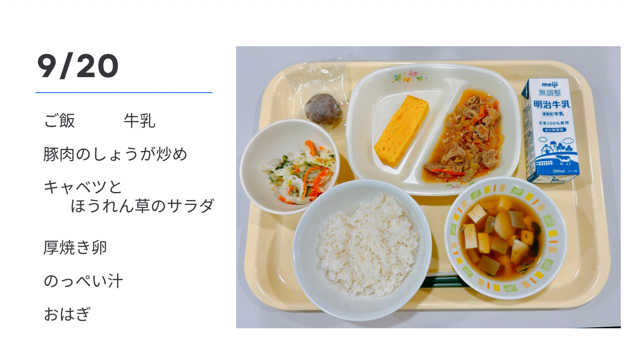

9月20日の給食

9月20日の給食

今年の秋分の日は、9月22日です。今日の給食では、おはぎを提供しました。秋分の日におはぎを食べる風習は、江戸時代に始まったそうです。秋分の日は昼の長さと夜の長さがほぼ等しくなる日で、この日を境に夜が長くなっていきます。この時期は夏の疲れが残りやすく、気温の変化で体調を崩しやすい時期でもあります。食事と睡眠をしっかりとって元気に過ごしましょう!

9月19日の給食

9月19日の給食

今日は月に一度の餃子給食の日です。焼き餃子に甘辛いヤンニョムソースをかけました。「餃子に合う!」と好評で、おかわりできれいになくなりました。

9月18日の給食

9月18日の給食

生徒から「焼きとり」のリクエストがあったので、今日の給食は焼きとり丼にしました。オーブンで焼いた鶏もも肉、鶏むね肉、長ねぎと揚げたミートボールを甘辛いタレで味付けしました。ご飯が進む丼です。

9月17日の給食

9月17日の給食

今日は十五夜です。十五夜は、一年で最も美しい月を眺めながら秋の実りに感謝する風習です。十五夜はススキや団子と共に、里芋をお供えすることから「芋名月」とも呼ばれます。今日の給食では、里芋のそぼろ煮にしました。給食リクエストにも「里芋」がありましたが、今日の煮物もおかわりをする生徒が多く、里芋好きな人が多いようです。

9月13日の給食

9月13日の給食

9月16日は「敬老の日」です。今日の給食は、健康長寿につながる「まごわやさしい」食材をすべて使用した献立にしました。「まごわやさしい」とは、健康な食生活に役立つ食材の頭文字を覚えやすく語呂合わせにした言葉です。1食ですべてを揃えることは難しいので、今の食事に足りないものを少しプラスするところから取り入れてみましょう!

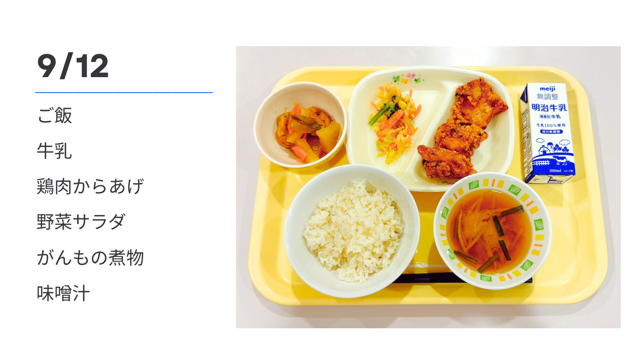

9月12日の給食

9月12日の給食

今日の主菜は、生徒からのリクエストで一番多かった鶏肉のからあげです。副菜のがんもの煮物に使用したがんもどきは、豆腐をつぶして、にんじんやごぼうなどの野菜を混ぜ合わせて成形し、油で揚げたものです。がんもどきという名前は、鳥の雁(がん)の肉の味に似ていることから名付けられたそうです。

9月11日の給食

9月11日の給食

今日の主食は、デミグラスソースを使用したハヤシライスです。粉チーズを加えることでコクを出し、まろやかな仕上がりにしました。今日は喫食率が高かったため、余りがなく、おかわりをしたかった生徒はがっかりしていました。

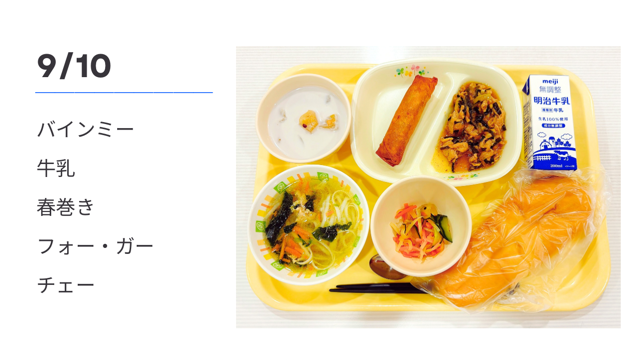

9月10日の給食

9月10日の給食

今日は生徒からのリクエストでベトナム料理です。バインミーは、パンに肉や野菜などの具材を挟んだベトナムのサンドイッチです。フォー・ガーは、米粉の平麺(フォー)と鶏肉(ガー)を使用したベトナムの麺料理です。チェーは「甘いスープ」という意味で、あずきや白玉、フルーツ、ココナッツミルクなどが入ったベトナムの伝統的なスイーツです。

9月9日の給食

9月9日の給食

9月9日は五節句の一つ「重陽の節句」です。「菊の節句」とも呼ばれ、菊の花を用いて無病息災や子孫繁栄、不老長寿を願います。今日の給食では、菊の花を使った菊花あえにしました。

9月6日の給食

9月6日の給食

9月6日は「9(く)6(ろ)」の語呂合わせから「黒ごまの日」や「黒豆の日」だそうです。今日の主菜は、黒ごまを使用した鶏肉の南部焼きにしました。南部焼きとは、肉や魚などに醤油などで下味をつけ、ごまをまぶして焼いた料理です。岩手県と青森県にまたがる南部地方がごまの特産地であることに由来します。

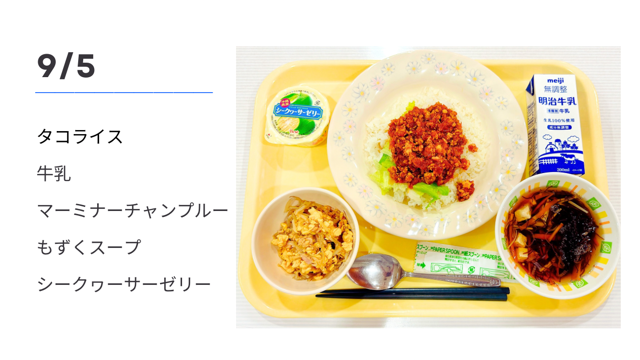

9月5日の給食

9月5日の給食

今日の主食は、沖縄料理のタコライスです。給食でも人気のメニューで、今日もおかわりをする生徒が多かったです。マーミナーチャンプルーの「マーミナー」とは「もやし」のことです。

9月4日の給食

9月4日の給食

今日の主食は、暑い日にピッタリの冷たい肉うどんです。つゆにはごま油と酢を加えてさっぱりと食べられるようにしました。今日は喫食率が高くおかわりがなかったため、生徒たちは残念そうでした。

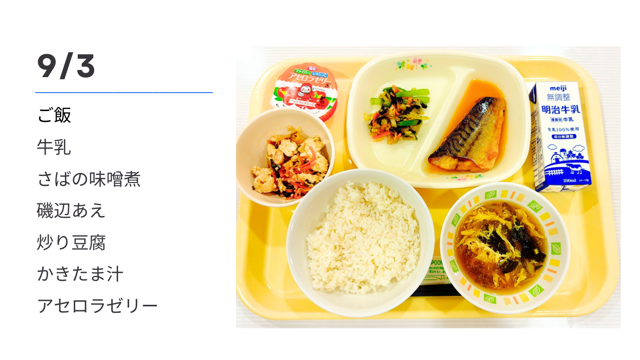

9月3日の給食

9月3日の給食

台風10号の影響により給食がなかったため、今日が2学期最初の給食となりました。魚好きが多い1年生は「やったー!魚だ!」と喜んでいました。まだまだ暑い日が続きますので、しっかり食べて元気に過ごしましょう!

7月18日の給食

7月18日の給食

パリオリンピックが開幕するのを前に、開催国であるフランスの料理を献立に取り入れました。フリカッセは、フランスのロワーヌ地方の煮込み料理で、今日の給食では鶏肉とたまねぎ、きのこを生クリームで煮込みました。キャロットラぺはフランスの定番家庭料理で、「ラぺ」はフランス語で「千切り」で意味します。ブイヤベースは、魚介類とトマト、香味野菜やサフランなどで煮込んだ南フランスの郷土料理です。

今日は1学期最後の給食でした。夏休み中もバランスのよい食事を心がけ、暑い夏を元気に過ごしましょう!!

7月17日の給食

7月17日の給食

カジキマグロという名前は俗称で、マカジキやメカジキなどのカジキ類のことを指し、マグロとは別種です。カジキ類は、高たんぱく質、低脂質でビタミンやミネラル類が豊富な魚です。千草あえの「千草」は「たくさん」という意味があり、今日は小松菜、キャベツなどの野菜と油揚げを和えました。味噌汁には、夏が旬のモロヘイヤとナスを加えました。

7月16日の給食

7月16日の給食

月に一度の餃子給食の日です!今日は、焼き餃子によだれ鶏風の辛味ソースをかけた新メニューです。よだれ鶏は、茹でた鶏肉に辛いタレをかけた中国四川地方の料理です。好評だったようで、餃子をおかわりする生徒が多かったです。

7月12日の給食

7月12日の給食

夏野菜スパゲティは、ナスやズッキーニ、パプリカ、トマトなどの夏野菜をふんだんに使用し、ケチャップや中濃ソース、コンソメで調味しました。ハスカップゼリーのハスカップは、6月下旬から7月末にかけて旬を迎える北海道の特産果実です。

7月10日の給食

7月10日の給食

麻婆茄子は、四川料理の「魚香茄子(ユーシャンチェズ)」を日本人の味覚に合わせてアレンジした中華料理です。なすは、夏から秋が旬の野菜です。なすはインド原産で、中国から日本に伝わったとされています。日本では、奈良時代にはすでに食べられていたそうで、古くから日本人が親しんできた野菜の一つです。

7月9日の給食

7月9日の給食

インディアンポテトの「インディアン」は「インド風の」という意味で、カレー粉を使用していることからこの名が付けられたそうです。揚げたじゃがいもと鶏肉、にんじん、たまねぎを炒めて、カレー粉やケチャップなどで調味しました。

7月8日の給食

7月8日の給食

今日の給食は、地元の食材をふんだんに取り入れた地産地消献立にしました。とうもろこしご飯は、県産のとうもろこしの実と芯も一緒に炊きました。サラダやけんちん汁にも県産の野菜をたくさん使用しました。なつおとめは、夏から秋に収穫されるいちごで、しっかりとした食感で爽やかな酸味が特徴です。

7月5日の給食

7月5日の給食

7月7日は七夕です今日の給食は、七夕にちなんだ献立にしました。給食を見て「そういえば七夕か~!」と言っている生徒もいました。今日は七夕そうめん汁をおかわりする生徒が多かったです。

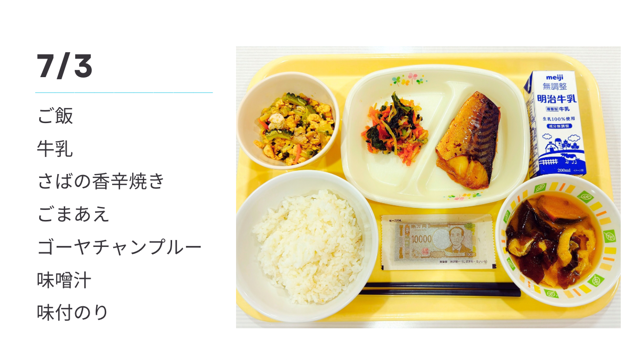

7月3日の給食

7月3日の給食

ゴーヤチャンプルーは沖縄県の郷土料理で、「チャンプルー」とは沖縄の方言で「混ぜ合わせる」という意味です。ゴーヤは「にがうり」や「つるれいし」とも呼ばれる夏が旬の野菜で、ビタミンCが豊富に含まれています。味付のりは、今日から発行された新紙幣デザインのパッケージです。

7月2日の給食

7月2日の給食

7月最初の給食は、夏を感じる献立にしました。冷やし中華は、昭和12年頃に日本で生まれた料理です。当時はキャベツやにんじんなどの野菜をのせたシンプルなものだったそうです。とうがんスープに使用したとうがんは、漢字で「冬瓜」と書きますが、夏が旬の野菜です。デザートも夏を代表する果物、すいかにしました。すいかが苦手な生徒が多く、たくさん余ってしまい残念でした。

6月25日の給食

6月25日の給食

ガパオライスは、タイ料理のパッガパオガイ(鶏肉のホーリーバジル炒め)をもとに、日本でアレンジして作られた料理です。「ガパオ」とは、タイ料理に使われることが多いホーリーバジルのことです。ヤムウンセンは、タイで食べられている酸味の効いた春雨サラダです。「ヤム」は「和える」、「ウンセン」は「春雨」を意味します。