文字

背景

行間

足南通信

校則改訂に向けた生徒会としての取り組み

昨年度3学期より生徒会役員が中心となって、校則の見直しについて、話し合いや活動を続けてきたおかげで、12月より「腕ゴムの着用」を認めてもらえることになりました。

4月に全校生徒対象のアンケートを実施し、いくつかの提案をまとめ、生徒指導部の先生方との話し合いを何度も行っていました。ネクタイ・リボンの件、腕ゴムの件、ソックスツーポイントの件、体育着で下校する件など、様々なご意見をいただきながら、検討を重ね、まず、第一歩として、腕ゴムの件で進めていくことになりました。

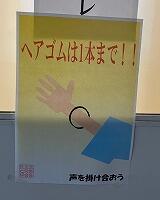

11月5日より、その腕ゴムお試し週間を行いました。生徒みなさんと協力をして認めてもらえるよう、生徒会役員は朝のマナーアップ週間へ参加、声掛けを行いながら、校内へのポスター掲示、校内放送による啓発活動をしました。

そして、職員会議にて、生徒会から改めて、ご提案と御協力を呼びかけ、ついに腕ゴムを認めてもらえるようになりました。小さな一歩かもしれませんが、校則を改訂が実現したことで、今後、生徒会役員を中心によりよい学校改革の突破口になると感じています。

グランドレーキ贈呈式

栃木県立足利工業高等学校の生徒4名が課題研究にて、グラウンド整備で車などで引くグランドレーキを制作し、本校に寄贈していただきました。11月26日(火)に本校グラウンドで、贈呈式を行いました。

今後、主に野球場のグランド整備で使用させていただきます。大切に使用していきます。足利工業高校の生徒・職員のみなさま、この度は本当にありがとうございました。

美術Ⅱ 足利市立美術館と連携 鑑賞授業

11月26日(火)に、足利市立美術館から作品をお借りして、鑑賞の授業が行われました。普段は教科書の写真やタブレットを使ったデジタルでの鑑賞授業ですが、今回は足利市立美術館から作品をお借りし、本物の作品を目の前に鑑賞をしました。お借りした作品は、足利市ゆかりの美術家「長重之」さんのビニール袋に3重に入れられた布のポケットが入った作品です。美術館ではこんなに近い距離では見られない美術作品に穴が開くほど見て、感じて、会話をしながら、みんなで意見の共有をしました。作者がこの作品に込めた思いを、生徒たちがそれぞれの言葉で表現をしている姿を見て、生徒たちの感性とその表現に深まりを感じた授業となりました。

次の時間には、足利市立美術館の学芸員さんから、作品や長さんの裏話、美術館のお仕事などについてお話しいただきました。自分たちで感じたことや考えたことについて話し合う視点とはまた違った学芸員だからこその新しい視点でのお話がとても興味深く、視野が広がりました。

長重之さんは、足利市立協和中学校出身ということもあり、協和中の門を入ってすぐのところに作品があります。地元の美術家、長さんの作品を知るいい機会となりました。

文化部発表会

11月20日に文化部発表会が行われました。文化部発表会は学校祭が行われない年度に、文化部の発表の場として2年に1度行われています。

ステージ発表では演劇部・吹奏楽部・フォーク部の発表が行われました。ステージ上では普段の活動を見てもらうべく各部の生徒たちは一生懸命演じたり、演奏していました。鑑賞している生徒たちも歓声をあげたり、手を振ったりと大盛り上がりでした。

第2体育館では美術部・写真部の展示が行われました。それぞれの感性で描かれた絵画や撮られた写真などに対して生徒たちは「すごい!」などと言いながら作品を眺めていました。

令和6年度 後期生徒総会

11月18日、後期生徒総会が開かれました。

総会に先立ち、前期生徒会役員の退任式及び後期生徒会役員の任命式が行われました。前期生徒会役員として校則改定向けて生徒指導部の先生とともに議論を重ね、全校生徒に協力を仰いできました。また体育祭の運営や募金活動を行ったりと様々な活動をしてきました。1年間お疲れさまでした。

そして後期生徒会役員もこれから様々な活動を行っていく予定です。特に来年度は青南祭もあります。これからの生徒会役員の活躍に期待しています。

後期生徒総会では今年度9月までの生徒会会計中間報告や体育祭会計の決算報告、前期生徒総会での協議事項の経過報告、各団体からの要望の協議などが行われました。新生徒会役員を中心により良い学校にするために全校生徒一丸となって頑張っていってほしいです。

マラソン大会

11月15日(金),第6回足利南高校マラソン大会が開催されました。

天候が心配されておりましたが,早朝に降っていた雨も集合時間前には止んでおり,予定通り実施することができました。開会式,ラジオ体操を終え,午前10時にスタートの号砲が鳴りました。渡良瀬川沿いのグリーンプラザを出発し,渡良瀬サイクリングロードを福寿橋・川崎橋・岩井橋とめぐってゆく11kmのコースとなります。

体育の時間に一生懸命走ってきた成果を発揮し,12時半までには全生徒が大きなけがもなく無事にゴールすることができました。

地域の皆様には,さまざまなご協力をいただきまして,誠にありがとうございました。

完走した生徒たち,補助員として支えてくれた皆さん,上位で走り切った校長先生,たいへんお疲れ様でした!

石川県能登半島大雨災害義援金募金

11月6日から8日にかけて、生徒会中心に石川県能登半島大雨災害義援金の募金活動を行いました。朝の放送で呼びかけをし、昼休みには各クラスを回って、協力を呼びかけていました。皆さんの御協力のおかげで3万6,874円の義援金が集まりました。このお金は日本赤十字社を通して、被災地の石川県に送らせていただきます。

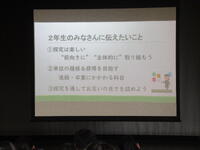

進路ガイダンス(2学年)

11月11日(月)5・6時間目,2学年の生徒を対象に進路ガイダンスが行われました。

進学希望者は各教室に移動し,自分が希望する大学・短大・専門学校の先生のお話を,資料を見ながら聞いていました。2部に分かれているため,系統や分野が同じでも異なるカリキュラムをもつ学校を比較することができました。

公務員希望者も,公務員試験対策の講演を聴き,真剣にメモをとっていた様子でした。

就職希望者は,業界研究会としてさまざまな企業の方にきていただき,直接お話を聞くことができました。

2学年も半ばを過ぎ,3学年となるのを前にして,進路に真剣に向き合ってほしいと思います。

保育実習

11月6日、保育実践(3年選択者)の授業で、今年度2回目となる保育実習に行ってまいりました。

前回6月の訪問では、保育の様子を観察することがメインでしたが、今回は授業中に指導案を作り、それにそって保育を実践してきました。発達段階や、クラスの様子など、1回目のことを思い出しながら各クラス素晴らしい指導案を作ることができました。また、教材作りは授業時間だけでは終わらないものもあったので、放課後も使って準備しました。

実際実習をしてみると、緊張してしまったり、うまくいかなかったりと苦戦している様子も見られましたが、一人ひとりが一生懸命幼児と向き合い、実りのある保育実習になったと思います。

特に、保育系の短大・大学への進学が決まっている生徒にとっては、とてもいい経験となりました。この経験を自信につなげ、よりよい保育者になれるよう、今後も頑張っていってほしいと思います。

総合避難訓練

11月5日(火)1時間目に総合避難訓練が実施されました。

授業中に訓練の緊急地震速報が鳴ると,生徒たちは地震が来る前に机の下に隠れ,頭を守ることができました。

つづいて火災を知らせるベルが鳴りましたが,落ち着いて指示を守り,全員速やかに校庭へ避難を図りました。

河南消防署の方からも,話し声が少なく,5分程度の適切な時間で避難できていたとのご講評をいただきました。そして,「正常性バイアス」や「釜石の奇跡」,消防団の重要性などのお話を,生徒たちも真剣に聞いていた様子でした。

最後に,消火器を用いての消火訓練が行われました。2年生代表・3年生代表の生徒がそれぞれ消火器の使い方の説明を受けて臨みました。両名とも,緊張した様子でしたが正確に的に当てることができました。

率先して防災や,いざというときの避難ができるように,今回の機会を生かしてほしいと思います。

献血

10月30日献血車による校内献血を実施しました。受付67名、献血者53名(400ml献血22名、200ml献血31名)の生徒・教職員が協力してくれました。毎年たくさんのご協力ありがとうございます。今後も継続的に献血を実施するきっかけになってもらえたら嬉しいです。

修学旅行4日目

10月26日(金)、修学旅行も最終日を迎えました。天気も回復し、沖縄らしい青空と太陽に恵まれました。本日は、2・3日目と変わり、制服での出発となります。ホテルでの朝食後、大荷物を宅配に預けて那覇市へと向かいました。

那覇市では、まず午前中に首里城公園に立ち寄りました。首里城では、正殿までバスガイドさんの案内をうけ、最後の自由行動に移りました。歴史を学び、かつての琉球王国に思いを馳せるとともに、火事により焼失してしまった正殿の復興の様子を見せていただきました。

その後、空港へ移動しお昼ごろのフライトで羽田空港へと戻りました。まもなく帰校となります。3泊4日のあいだ、また準備にご協力いただいた保護者、添乗員、現地スタッフの方々、そして生徒のみなさんも、お疲れ様でした。

修学旅行3日目

10月25日(金)、本日もあいにくの雨となりましたが、昨日よりは回復傾向にあるようで、時折晴れ間がみられました。多少の涼しさもあり、各々が沖縄Tシャツを着て、朝食後に沖縄北部の美ら海水族館へと出発しました。

美ら海水族館では、記念撮影後に自由行動となり、巨大なジンベイザメをはじめ多くの水生生物を観察することができました。

水族館の後はOKINAWAフルーツランドへと立ち寄り、昼食でタコライスと沖縄そばを食べました。そして、体験活動ごとにバスを乗り換え、マリンスポーツや釣り、シュノーケリングといったアクティビティやシーサーづくりや沖縄お菓子づくり、三線教室といった体験活動へと向かいました。

天候等のにより、一部の体験活動は場所の変更がありましたが、各自で沖縄ならではの体験活動を楽しむことができたと思います。

3日目はホテルに帰りビュッフェ形式の夕食を取りました。明日はいよいよ最終日となります。みんなで元気に帰ることができるように、ゆっくり休んでもらいたいと思います。

修学旅行2日目

10月24日(木)、修学旅行2日目はあいにくの雨天となりましたが、雨具を持ってバスに乗り込み、まずはおきなわワールドへ出発です。

南城市にあるおきなわワールドでは、約1kmを歩くことができる鍾乳洞である玉泉洞から始まり、各地の熱帯フルーツを観察し味わえる熱帯フルーツ園、歴史的な街並みが再現された琉球王国城下町と、沖縄の自然地理から歴史的な文化を体感することができました。最後はスーパーエイサーショーを見学し、おきなわワールドをあとにしました。

お昼時をむかえ、那覇市にもどり、国際通りでの班別自主研修に移りました。各班とも思い思いに昼食や沖縄グッズのお店に足を運び、雨の中だからこそ、またより深く交流できたのではないかと思います。

雨も弱まるなか、高速道路で沖縄南部から中部へと大きく移動し、宿泊場所の北谷町へと向かいました。途中、道の駅かでなに寄り、米軍嘉手納基地をみることができました。実際に基地を見ることで、沖縄の方々へ寄り添う気持ちを持つきっかけとなったかもしれません。

宿に到着後は、準備できた班から近くのアメリカンビレッジへと移動し、自由夕食となりました。華やかなライトアップされた建物群をみながらの夕食を楽しめました。

明日の美ら海水族館やマリンスポーツなどの体験活動にそなえ、ゆっくり休んで、好天を祈りたいと思います。

校則改定にむけて(生徒指導部より)

校則改定にむけて、生徒会役員と生徒指導部の教員との話し合いを行いました。

生徒の代表である生徒会役員からは、ヘアゴムやヘアピンについての提案やネクタイ、リボンの着用に関する提案が

なされました。また、今まで生徒会として取り組んできた、マナーアップ週間などについての経過も報告されました。

ヘアゴムやヘアピンについては、今回の話し合いの結果から、もう少し具体的な提案を生徒会でまとめて提案してく

れることになりました。

修学旅行1日目

10月23日(水)、2学年の沖縄への修学旅行が始まりました。

6時半にバスで学校を出発し、予定通り空港へ到着。スムーズに保安検査も終え、飛行機へ搭乗となりました。

初搭乗の生徒も多く、大興奮の離着陸を経て、初日は沖縄平和祈念公園へと向かいました。

事前学習で学んだ「島守の塔」を見学の後、平和の丘にて献花・献鶴式を行いました。一人ひとりがつくった千羽鶴を、平和への想いを込めてお納めしてきました。

同資料館は各自で自由に見学し、みな真剣に戦争の悲惨さや沖縄が歩んだ道のりを学びとった様子でした。

夕食は、鉄板焼きのパフォーマンスのなか再びの大興奮で、多くの生徒が舌つづみをうちました。

本日は那覇市内に宿泊いたします。ゆっくり休んで英気を養い、明日も楽しんでいきたいと思います。

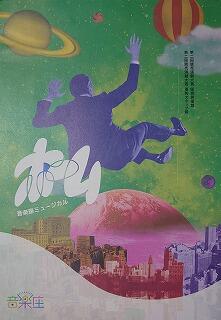

芸術鑑賞会

10月17日(木)、足利フラワーパークプラザにて、足利市内高等学校芸術鑑賞会が行われました。今年度は「音楽座ミュージカル」よる『ホーム』を観劇しました。

ミュージカルの歌と演技に生徒たちは深く感銘を覚え、今回の世界観に引き込まれていました。

終了後、生徒に感想を聞いたところ、「初めてミュージカルをみて感動した」「面白い場面や泣きそうになった場面があり、あっという間だった」など、生徒たちにとって良い経験になったようです。

令和6年度後期・令和7年度前期生徒会役員立候補者立会演説会及び生徒会役員選挙

10月16日(水)、令和6年度後期・令和7年度前期生徒会役員立候補者立会演説会及び生徒会役員選挙が行われました。今年度も、足利市選挙管理委員会より、実際の投票記載台と投票箱を借用し、実際に受付・記載・投票という本当の選挙さながらの形式で実施しました。

まず、生徒会長及び副会長の立候補者とその応援者たちが立会演説会を行われました。足利南高校をよりよいものにしたいという熱い思いが感じられる演説でした。

演説後、投票の前に現生徒会役員による模擬投票が行われました。ステージ上で受付から記載、投票という一連の流れを説明しました。

その後、投票箱の関係で、1、2学年については教室での投票でしたが、3学年については実際の投票記載台と投票箱を使って投票しました。最初に投票する生徒は零票確認も行いました。

今回の生徒会役員選挙を通して、単に生徒会の代表を決めるだけでなく、選挙について考えるきっかけともなったと思います。すでに18歳を迎え、選挙権を有している生徒もいます。まもなく行われる衆議院選挙の意義についても考えるきっかけとなったのではないでしょうか。

応急手当講習会

本日、教員を対象に応急手当の講習会が行われました。この講習は毎年マラソン大会に備えて実施されています。今年度は足利市河南消防署より隊員を迎え、練習用の人形とAEDを使い、胸骨圧迫の方法や機器の使い方の説明を受け、実際に胸骨圧迫とAEDの操作を体験しました。

今回の講習内容がマラソン大会にとどまらず、さまざまな場面で人命救助に役立てていきたいと思います。

2学年 人権教育

10月7日(月)に、2年生を対象に人権学習を行いました。

講師の一般社団法人シャイニング 上條恵奈美さんに、オンライン(ZOOM)で講演を行っていただきました。

今回は、修学旅行先の沖縄の文化や歴史について学びました。特に沖縄戦について詳しく学び、その過酷さ残酷さを知り、当時の人々のつらさ、悲しみに思いを巡らしました。

沖縄戦で大切な人を亡くした当事者の方の思いに触れ、生徒たちは改めて命の大切さを学ぶことができました。

地歴・公民科公開授業

10月4日(金)3年生選択授業「地域研究」の公開授業が行われました。

夏休みにJICA教師海外研修でウガンダに派遣された教員による、ウガンダと地元両毛地区を比較し、

自分たちの生き方を考える授業でした。

生徒たちは、タブレットを活用しウガンダと地元の共通点や相違点を写真を使ってまとめる作業を行いました。

授業の最後、ウガンダと地元の空を比べた写真には、「同じ空の下でいきている」という感想があがりました。

ウガンダも、足利佐野もそう変わらない・・・遠く離れていても世界はつながっている・・・

授業後そんな感想があげられました。

1学年 スクールインターンシップ

9月27日(金)1年生初めての校外行事であるスクールインターンシップを実施しました。生徒たちは熱心にお話を聞いたり、体験に参加したりしていました。今後の時間割作成、進路に生かしてくれることを期待しています。

1号車:文系大学コース 桜美林大学町田キャンパス

2号車:理系大学コース ものつくり大学(午前)、日本医療科学大学(午後)

3号車:専門学校① 国際情報ビジネス専門学校、国際看護介護保育専門学校(午前)

宇都宮ビジネス電子専門学校、宇都宮アートアンドスポーツ専門学校(午後)

4号車:専門学校② 国際テクニカル理容美容専門学校、国際テクニカル調理製菓専門学校(午前)

宇都宮メディア・アーツ専門学校(午後)

5号車:就職 太田産業技術専門学校(午前)、竹内産業株式会社太田工場(午後)

1日交通課長及び交通シンポジウム

9月24日(火)に1日交通課長(朝)及び交通シンポジウム(午後)に3年生の交通安全委員が参加しました。

1日交通課長では、福寿大橋北の交差点にて、パネルを使った交通安全啓発運動やティッシュ配布を行いました。交通安全委員長は警察の制服を着用し活動しました。地域の方々と協力し、市内の交通安全意識向上に貢献できたと思います。

交通シンポジウムはあしかがフラワーパークプラザで行われました。本校の交通安全委員は受付係として参加しました。代表校の発表を見て、交通問題意識を高めることができたと思います。

今年度、本校から交通標語の優秀賞受賞者が出たため、表彰式にも参加しました。

本日の経験を糧に、学校内でもヘルメット着用をはじめ、交通意識を高められるように、交通安全委員として活動を続けていきたいと思います。

一日体験学習

8月1日(木)、足利南高校に興味・関心をもつ中学生と保護者を対象に一日体験学習が行われました。今年度も、熱中症対策として午前の部・午後の部の2部構成で、教室で実施しました。はじめに本校の教育内容や特長についての説明と学校行事、部活動紹介についての動画を視聴し、その後、中学生が希望した体験授業(団子づくり、UVレジン、プログラミング、七宝焼き、器楽、科学実験、英語コミュニケーション)に参加しました。どの授業も中学生たちは興味津々に話を聞き、活動していました。

中学生の皆さんにとって、今回の一日体験学習が、今後の進路決定の良い材料となったのではないでしょうか。

3年「総合探究Ⅱ」 1学期の活動について

3年間の集大成として、本校では3年次に自分で設定したテーマに対して課題研究を行います。

1学期は調べ学習を中心に研究を進め、授業スタッフや担当スタッフとのヒアリングでのアドバイスも踏まえつつ、情報の収集、情報の整理と分析を行い、それらをレポートとパワーポイントにまとめ、6月に中間発表を行いました。

この後はアンケートやインタビュー、実験や検証、制作を通して設定したテーマに対して自ら立てた目的に向けて研究を深化させていく段階に入ります。現在は各自目的を達成できるように夏休みを使って研究を進めています。

ふれあい活動高校生のつどい

7月31日、ふれあい活動高校生のつどいがオンラインで行われ、生徒会役員が参加しました。「ふれあい’24 彩る 青春」をテーマに、スローガンに「広げよう ふれあいの輪 生きよう 共に 歩き出す 未来に向かって」を掲げ、代表校によるふれあい活動体験発表、講演会「ヨルダンでの暮らしを通して」、「高校生活」をテーマにしたシンポジウムが行われました。

特にシンポジウムではお互いに学校での活動について、チャットや発言を通して情報を交換し合いました。普段他校の様子を知る機会が少ないため、生徒たちにとって良い経験になったと思います。この経験をこれからの生徒会活動に生かしていってほしいです。

1年「産業社会と人間」1学期の活動記録

産社開き

「産社開き」とは、総合学科の基幹科目である産社とはどういうものなのかについてのオリエンテーションになります。

各部の部長の先生からお話をいただいたり、「産業社会と人間」という聞きなれない科目について、どんなことを学んでいくのかを総合学習担当の先生から講話をしていただきました。

学びみらいPASS

今年度から「学びみらいPASS」というものを取り入れてみました。生徒たちがそのデータをどのように読み解いていけばいいのか、河合塾から講師を派遣していただき講話を行いました。

生徒たちは自分のやりたいことと自分の適性が合致しているか、合致していないのかについて詳しく知ることができました。自分自身を見直すきっかけになったようです。

クラス内発表

今回は自分の1学期の目標をクラスのみんなの前で発表してもらいました。

言葉にすることで自分の目標をどのように達成していくのか、その道筋を考えてもらうきっかけになればと思っています。2学期の時間割作成が終わった後は「ライフプラン」というものを作成してもらいます。これもクラス内で発表してもらうことになっています。

進路ガイダンス

進路ガイダンスは、大学、短大、専門学校から先生をお招きして実施しました。上級学校ではこういうことを学ぶのだということを直接伺うことができ、進路についてより具体的なイメージを持つきっかけとなりました。これを踏まえて夏休みには各自で上級学校を探してオープンキャンパスに行ってもらうことになっています。

2学期はいよいよ時間割の作成が始まります。

人数や、資格などの諸条件によって、すべて希望通りに組めるわけではありません。選択肢をいくつか考えておきましょう。自分の進みたい進路に何が必要なのか、オープンキャンパスなどに参加して確認をしておいてください。

就職者模擬面接指導

7月22日、ライセンスアカデミーより講師を迎え、就職者を対象とした模擬面接指導を実施しました。初めに面接のポイントについて指導を受けた上で、実際に一人ずつみんなの前で模擬面接を行いました。

自分の面接の振り返りだけでなく、その面接をみていた他の生徒からアドバイスをもらいました。生徒たちは面接を受ける際にどんな点に気を付ければよいのか、実践を通して心構えを身に付けることができました。

夏休みが明けるといよいよ本番です。今回頂いたアドバイスを進路実現に生かしていってほしいです。

1学期終業式

7月19日(金)、熱中症対策としてリモートという形で1学期の終業式が行われました。終業式に先立ち、表彰式及び壮行会が行いました。多くの部活動が1学期に活躍してくれました。特にウエイトリフティング部やフォーク部においてはインターハイや関東大会への出場を勝ち取りました。そのため、この2つの部の壮行会も合わせて開かれました。是非足利南高校の名を広めてきてほしいです。

終業式では校長より「何かを達成した先に待っているものを考え、それを目指して行動しよう」と伝えられました。

明日からは長い夏休みが始まります。梅雨も明け、暑い日がつづくと思いますが、健康に留意して、勉強に、部活動に、有意義な日々を過ごしてもらいたいです。

第49回創立記念式典及び記念講演会

6月18日(火)、第49回創立記念式典及び記念講演会が行われました。まず創立記念式典では昭和51年1月1日に足利南高校が設置され、翌52年6月17日に校歌が制定されたことを記念して、この日が創立記念日となったことが校長より説明されました。また、同窓会長より、足利南高生へのエールをいただきました。

続けて、記念講演会では、ジャズ音楽のサックス奏者で、総合学科4期生の長 沙百合氏をお迎えし、講演をしていただきました。「自分探しが夢への第一歩」という演題で、長氏がどのように進路を選択をし、どのようなことを心掛けているかを話されました。

自分探しは「自分を知り、自分を見つけ、夢を見つける」ことであり、そのために、以下のことをするとよいとおっしゃっていました。

①好きなこと、得意なことを見つける

②自分の長所・短所を知る

③取り組むことに優先順位をつける

④過去の体験を振り返る

⑤今の自分の現状の満足度を考える

⑥キャリアプランとライフプランを考える

そして、夢に近づくためには、以下のことを心掛けるようとおしゃっていました。

①大きな夢の中に、日々小さな目標を立てる

②夢への近道を間違えない

③自分の夢に近づくための環境を見つける

④夢をかなえている人の話を聞き、真似をする

⑤失敗を恐れず、行動をし続ける

⑥努力を習慣化する

最後に、夢が見つからないという人に、「悩む必要はない」、「夢が変わったり、複数あっても良い」、「苦手なものから探る」、「選択する力、継続する力を身に付ける」、「たくさんの人の話を聞く」と伝えられました。

講演の終わりに、ジャズの名曲『A列車で行こう』、『スペイン』など、サックスによる演奏を披露していただきました。 生徒たちは演奏に聴き入っていました。

終了後、生徒たちに今回の講演会の感想を聞いたところ、「ジャズを初めて聞いて感動しました」、「【大きな夢の中に、日々小さな目標を立てる】という言葉に心を打たれました」、「自分もなにか得意なことを見つけて伸ばしていきたい」などと答えていました。今回の講演で聞いたことを今後の生活に生かしていってほしいです。

保育実習

6月12日(水)に、3年保育実践選択者20名が保育実習に行ってまいりました。

午前中のみの実習でしたが、2~5歳児クラスに分かれ、折り紙を使った制作活動や外遊び、昼食時の支援など様々なことを体験することができました。

帰校後の実習の振り返りでは、各々が感じたこと考えたことを黙々と記録に残す姿が見られ、有意義な実習となったと思います。秋に2回目の実習を予定しているので、次回はもう一段階レベルアップした実習になるよう力をつけさせたいと思います。

また、実習の最後には5歳児クラスの子どもたちから1枚ずつ手作りカードもいただき、生徒たちはとても喜んでいました。

協力いただいた保育所の先生方、ありがとうございました。

第4回体育祭

6月7日(金)に第4回体育祭が行われました。学年の枠を超えた縦割りで赤ブロック、黒ブロック、青ブロック、紫ブロックの4ブロックに分かれ、本気で対戦し合いました。

終わってからの生徒たちの様子からも生徒同士の絆が深まったことが見て取れました。天気にも恵まれ、生徒たちは充実した1日を過ごすことができたことでしょう。

交通安全講話

5月27日(月)6時間目LHRの時間に足利警察署の講師の方をお招きし、交通安全講話を行いました。DVD視聴やクイズを通して、自転車運転時に気を付けるべきことや、交通ルールを学ぶことができました。今回学んだことを、心に刻んで自転車のマナー向上に努めて欲しいと思います。また、ヘルメット積極的に着用してほしいと思います。左下の写真についてですが、自転車も軽車両ということで、信号などのルールは自動車と同じになるという説明を受けました。(車道を走行する場合)難しいですが、注意しましょう。

令和6年度 第1回二輪車安全運転講習会

5月14日(火)、東足利自動車教習所において、原付バイクの免許を取得した本校生徒を対象に、交通安全教育の一環として運転技能の向上と交通ルールの徹底を目的とした二輪車安全運転講習会が実施されました。

学科テストの実施・確認から始まり、自動二輪をめぐる被害状況の解説を経て、運転実技の講習へと移りました。

運転実技では発進・停車の際の周囲確認から確認し、右左折の際のウインカーを出す適切なタイミング、一本橋における直進、S字や8の字、スラローム走行まで安定して出来るように教えていただき、最後には1人ずつ採点を行いました。

昼食も食堂でおいしくいただき、午後には再び室内で運転適性検査の解説や初心運転者への警告ビデオを視聴し、身も心も引き締めたうえで、最後にご講評いただき終了となりました。本校代表生徒からは「本日の講習を忘れず、安全運転をするように心がけていきたい」と、お礼の言葉を述べました。

ご協力いただいた教習所の皆様、本校の交通安全教育にご理解をいただき、ありがとうございました。

一斉交通街頭指導(8の日指導)

5月8日(水)の生徒登校時に、交通安全確保のため、交通委員の生徒、保護者、教員による一斉交通街頭指導(8の日指導)が行われました。

この街頭指導は、足利市内全域で実施される「足利市内高等学校等による市内一斉交通街頭指導計画」に基づき、通学路の各交差点にて、定期的に生徒の通学指導を行う活動の一環となっております。

本校においては、学校周辺の注意が必要な個所(以下5か所)に立ち、交通安全を呼びかけました。

正門と正門出てすぐの十字路(ドリパラ)

増田医院近くの変則五叉路

さくら歯科前交差点

ENEOS前交差点

ビックモーター前交差点

ご協力いただいた周辺店舗の皆様、本校の教育活動にご理解ご支援をいただき御礼申し上げます。交通事故ゼロを目指して毎月8日につづけてまいりたいと思います。

授業風景(地域研究)

今年度開講した『地域研究』という授業は、広い視野に立ち地域の諸課題を追求し、地域を好きになることを目的とした授業です。1学期は「わが街発見」というテーマのもと、地域の文化、歴史、自然、外国とのつながり、経済、福祉など様々な分野について調べています。今週は、先生方への取材を行いました。足利、佐野地区以外に住んでいる先生方から、自分たちにない視点でこの地域の素晴らしさを語っていただきました。

令和6年度 前期生徒総会

5月13日(月) 6時限目、前期生徒総会を実施しました。生徒会を中心に、昨年度の会計決算報告、今年度の活動計画や生徒会費予算などについて決議されました。特に生徒会を中心に働きかけている校則改訂に対する報告についても行われました。生徒会だけでなく、全生徒が自分事と捉え、足利南高校をよりよいものにしていってほしいと思います。

授業風景(総合探究Ⅰ)

4月15日(月)の5時間目を利用して、2年次では総合探究Ⅰのオリエンテーション(総Ⅰ開き)を行いました。

総合探究とは何か、総合探究Ⅰの授業内容、どのように学んでいくのかなどについての説明をいただきました。

3年次の課題研究につなげるための大切な1年間になるので、「自分だけのテーマ(課題・問)を作る!」ということを目標に、先生方のご助言を受けながら、主体的に1年間頑張ってもらいたいと思います。

新任式,情報モラル・セキュリティー研修

令和6年4月9日(水)1時間目の時間に、今年度あらたに足南へいらっしゃった先生方を新任式でお迎えしました。

校長先生からのご紹介ののち、新任者代表の先生からご挨拶をいただきました。

また、生徒代表として生徒会長より歓迎の言葉が贈られました。足南を一緒に盛り上げていきましょう!

休憩をはさんで、足利警察署より講師を招き、情報モラル・セキュリティー研修を実施しました。

まずは高校生が巻き込まれやすいSNSの事件・トラブルについてのDVDを視聴し、誹謗中傷の加害者側になってしまう事例や自撮りを言葉巧みに送らされてしまう事例、位置情報アプリによる待ち伏せ事件など、さまざまな事例を詳細に解説していただきました。

そのほかにも、身近なこととして考えられるように高校生に多い事件として、自転車の一時不停止や信号無視、二人乗り、ながらスマホにより自ら車に衝突してしまい過失となる事例をあげていただきました。足利市は栃木県内でも交通事故による死亡者数が宇都宮市より多く、十分に注意が必要であるという話には生徒も驚いていた様子でした。

生徒たちには今日のお話を何度も振り返り、安全な学校生活を送って欲しいと思います。貴重なお話をありがとうございました。

離任式・対面式・始業式

4月8日(月)から新学期が始まりました。まず、昨年度までお世話になった6名の先生方をお迎えし、離任式が行われました。それぞれの先生方の思いを受け止め、先生方の期待を裏切らないように過ごしていってほしいです。6名の先生方、足利南高校を支えていただきありがとうございました。

次に、対面式では新入生と2・3年生が顔を合わせました。生徒会長挨拶のあと、新入生代表挨拶もあり、これからどのような高校生活を送っていきたいかの決意を感じることができました。

そして、始業式では校長の挨拶の中で、他人を変えることは難しい。他人を変えたければ、まず自分が変わらないといけないこと。また、他人と比べて自分はできた/できないと評価することもあるが、自分の中で目標をもってその目標を達成できたかどうかの評価も大切であること。この2つのメッセージが伝えられました。

新学期を迎え、新たな気持ちで好スタートを切れるように頑張っていってほしいです。

第49回入学式

4月5日(金)、第49回入学式が挙行されました。新入生たちはこれから始まる新たな高校生活に期待と不安を抱えてこの日を迎えたことでしょう。総合学科の特色を生かし、勉強に、部活動に、充実した高校生活を送ってほしいです。そして、3年後足利南高校に入学してよかったと思えるように過ごしていってもらいたいです。

生徒会オリエンテーション

4月4日(木)、生徒会オリエンテーションがありました。生徒会役員の紹介や昨年度の生徒会行事についての説明の後、各部活動・同好会が作成した部活動紹介動画を視聴しました。各部も工夫した動画を作成し、新入生たちはすっかり見入っていました。部活動に加入し、足利南高校を盛り上げていってほしいです。

令和5年度修業式

3月22日(金)、令和5年度修業式が行われました。修業式に先立ち、表彰式と壮行会を行いました。

表彰式では大会での上位入賞や1か年皆勤賞、多読賞などの表彰があり、多くの生徒の努力が見て取れました。

次に、フォーク部の壮行会もありました。2年生バンド「96」が栃木県の代表として関東大会に出場します。さらに明日23日に開催される足利フェスに2年生バンド「0’s」が出演します。いずれのバンドも良い演奏をしてきてほしいです。

修業式では校長よりこの一年間さまざまな「成長」があったことやレジリエンス(回復力)に関する話がありました。

4月から新年度です。生徒一人一人が後悔のない1年を過ごし、1年後さらに「成長」していることを期待しています。

引き続き校則見直しに取り組みます

生徒指導部では、生徒の皆さんへのアンケートをとおして、校則の見直しを行ってきました。

今年度は夏期の長袖Yシャツの着用など生徒の希望を受けて見直した校則もあります。

3月15日には生徒会役員と生徒指導部教員による話し合いも行われ生徒会役員から、見直してほしい内容などの提案がありました。今後は、実現に向け生徒会が中心となって生徒へのアンケートや様々な調査などを実施し、また日頃からのマナーや身だしなみの向上などを目指していくことになりました。

来年度も生徒たちが望むような変更できるように、引き続き生徒と教員で一緒に取り組んでいく予定です。

音楽Ⅱ・美術Ⅱのコラボ出前授業

3月19日(火)に社団法人ココサポの先生方をお呼びして、「AI×音楽と美術の授業」を行っていただきました。社団法人ココサポの先生方は音楽を中心として、それぞれの得意な技術を使ってワークショップや授業を行っています。今回は、ソフトエンジニアをされている大谷さんと卒業生でDTMを使って作曲の勉強をされている堀江さんを中心に授業を行っていただきました。

私たちの生活の中でも浸透しているChat GPTを使って、まず生徒たちから出た言葉を使って、作詞を行い、そこから生成されるイメージ画像(美術)とコード進行(音楽)をグループに分かれて、AIで作成しました。さらに、音楽では、詞の言葉からリズムを作り、そこにメロディーもつけて、DTMによって、伴奏や歌などを付けました。美術では、提案されたイメージをさらに、生徒たちのイメージをより具体化するようにさらに言葉で限定をしていき、できた画像(白黒)に色を付け、それぞれの印象を表現しました。最後にそれぞれの作品を鑑賞すると、驚きとともに、それぞれのイメージの違いがよくわかりました。短い時間の中での制作で、体験的な内容となりましたが、AIでこんなことができるんだという新たな発見の機会になりました。

1年社会人講話

令和6年3月15日(金)5・6限時、本校メディアホールにて1年次を対象とした社会人講話が行われました。講師として、販売業より株式会社ヤオコー様、製造業よりシミックCMO株式会社足利工場様、福祉分野より就労継続支援A型事業所HappyHappy様、サービス業より太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース様にご来校いただきました。

ヤオコー様からは、共働き世帯の増加やコロナ、地震、物価高といった社会情勢の変化のなかで、いかに安定した経営を保ち、フードロス防止といったSDGsに取り組んでいるか、データを交えたお話をいただきました。

シミック様からは、本校卒業生でもあり就職2年目の講師の方から、年齢の近い先輩として高校での就職活動から職の特長、やりがいのお話をしていただき、生徒も自分事として熱心にメモを取っていました。

HappyHappy様からは、障害をもった方に寄り添いつつ、いかに仕事のやりがいや働き方の工夫をみつけて働き続けていくかという、まさに社会人としての心得を熱く語っていただきました。

太平洋クラブ様からは、ゴルフという「楽しみを売る」サービス業としての理念や、業務分野の幅広さについてお話いただきました。さまざまな業務がある一方で、さまざまなSDGsの取り組みをされており、生徒の興味を引いていました。

地域で働く人のお話を聞かせていただき、その職業と社会との関わりを知り、自分自身の職業観や将来を考える一助とするとともに、SDGs※への取り組みを学ぶ機会とすることができました。生徒たちも1年次の今から自身の進路を考える良いきっかけとなったと思います。貴重なお話をしていただきありがとうございました。

※SDGs(持続可能な開発目標):2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています(外務省HPより)。

卒業生進路講話

令和6年3月4日(月)本校メディアホールにて2年次生を対象とした卒業生進路講話が実施されました。講師として、3月1日(金)に卒業式を終えたばかりの卒業生10名が来てくれました。

講話を聞く2年次生にとっても、最も距離の近い先輩の話ということもあり、しっかりとメモを取りながら熱心に話を聞いていました。先輩方が具体的に取り組んできた進路の決め方や勉強、面接への対策など、自分たちが実践すべきことを聞くことができました。

非常に緊張したと思いますが、全員が最後まで堂々と話をされていました。質疑応答にもしっかりと答えていただきました。

講師の先輩方からは、今からでも遅くないこと、面接の練習などは早めに取り組むこと、しっかりと学校の勉強も行うことなどのアドバイスもいただきました。先輩方からの激励を忘れずに、自分の進路を決めていきたい、との意識を持つことができたと思います。

本日は貴重な話をしていただき、ありがとうございました。

第46回卒業式

3月1日(金)、第46回卒業式が挙行されました。朝は生憎の雨でしたが、卒業生が入場する頃には門出を祝うかのように晴れ間がさしてきました。

卒業証書が授与され、46期生(総合学科22期生)125名は無事卒業を迎えることとなりました。

その後、各教室では最後のホームルームが行われ、担任・副担任の先生から最後のメッセージが伝えられました。

3学年の教室がある階には模造紙に描かれた桜の木を設置し、それぞれ思い思いのメッセージを桜型のカードに書き、貼っていきました。

総合学科22期生は無事足利南高校を巣立っていきました。今後の22期生の活躍を期待しています。

同窓会入会式

2月29日(木)、明日卒業を迎える3年生に対し同窓会入会式が行われました。同窓会長賞の表彰式、同窓会長の金井博子様による挨拶と第46期生(総合学科22期生)幹事長の生徒による入会の挨拶がありました。

同窓生も11,486名となりました。今後も同窓生として足利南高校を応援してくれることでしょう。

こばと幼稚園との交流会

2月28日(水)、生徒会役員がこばと幼稚園との交流会を行いました。

年中組の園児たちとともに、3グループに分かれて氷おに・どろけい・宝探しを実施しました。また、交流会後には以前から作成していたメダルやシールをお渡しすることができました。全員が積極的に園児たちに話しかけ、遊びに加わっており、生徒たちにとって学びの多い経験となったのではないかと思います。