文字

背景

行間

水産科掲示板

日本学生科学賞優秀賞授賞式に参加しました

令和5年10月30日(月)

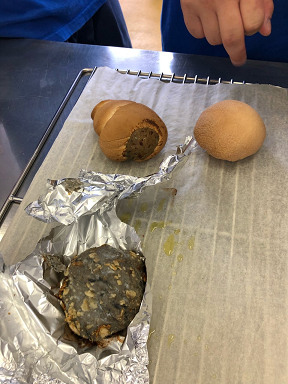

栃木県総合教育センターにおいて、第67回日本学生科学賞栃木県大会表彰式が行われ、水産科2年茂垣麻莉愛さん、緑川瀬羅さん、水産科3年廣田晃さんの3名が研究した「さくら市の淡水海綿について」が優秀賞を受賞しました。

3人は水産科実習場の飼育池で淡水海綿を発見したことをきっかけに関心を持ち、水産科生徒が自然の河川で偶然見つけた淡水海綿について研究を進めることにしました。

1年間研究を続け、結果として、カワカイメンであることがわかりました。しかしながら、生活史や形態など、不明なことばかりです。これからも研究を深めていき、更に解明していきたいと思います。

全国産業教育フェアに参加してきました

令和5年10月28日(土)

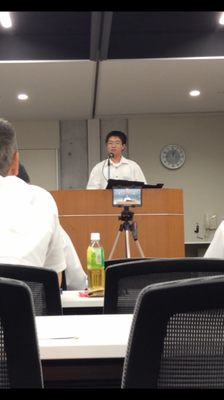

福井県福井市で開催された全国産業教育フェア「さんフェア福井2023」に全国水産高校の代表として水産科3年大山弘貴さんが参加しました。この全国産業教育フェアは、産業教育に関係する9つの分野の教科が一堂に会して学習や研究の成果を発表するイベントで、今年で33回目を迎えます。9つの教科とは、農業・工業・商業・水産・家庭・看護・情報・福祉・総合学科です。大山さんは8月に行われた全国水産海洋高等学校意見体験発表会において見事全国1位となり、水産部門を代表して発表することとなりました。

全体の4番目に発表した大山さんは、水産の全国大会から2か月程度ぶりの発表であったことを感じさせないくらい堂々と発表しました。各教科いずれも選ばれた代表生徒ばかりの中で、緩急を織り交ぜながら、時には熱く、時にはしっとりと情感を込めながら壇上から語りかける姿は、ほぼ満員の会場の皆さんの心をひと際惹きつけたように感じました。

発表会の最後に行われた表彰式は、9つの教科を代表して、大山さんが賞状を受け取りました。理由は「一番信頼性が高いから」とのことでした(笑)。

福井県からバトンを受け、来年は栃木県において全国産フェアが開催されます。水産分野も馬頭高校が担当になります。来年度に向けて、準備を進めていく予定です。

水産感謝祭を開催しました

10月20日(金)に本校実習場にて水産物の収穫を祝うとともに、学年間の交流を図り、水産科生徒の親睦を深めることを目的に水産感謝祭を開催しました。

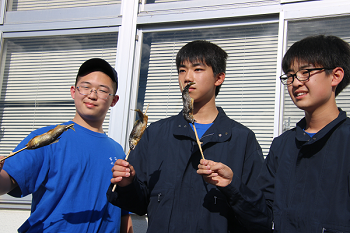

お昼にふるまうカレーや鮎の塩焼きの準備は3年生が行います。普段の実習やイベント運営の成果からか、慣れた手つきで滞りなく準備を行うことができました。

学年対抗マッチでは、金魚すくいや釣り、ニジマスのつかみ取りのほか、池上押し相撲が行われました。

〈金魚すくい〉3年生が70匹の金魚をすくいあげ、圧倒的な強さを見せました。

〈釣り〉 3年生が14匹、2年生が7匹、1年生が14匹のニジマスを釣りました。

〈押し相撲〉 11試合が行われました。生徒同士の試合のほか、生徒対教員の試合も行われました。池に落ちた生徒のためにお風呂が用意されました。

イベントを通して、生徒同士の親睦を図ることができました。学校祭で水産科共同での出店を行うため、水産科のチームワークを活かしてほしいです。

10月18日(水)水産科1年生による河川調査

10月18日(水)1年生水産科は那珂川の大松橋右岸で河川調査を実施いたしました。

まず初めに、川の様子や水質調査を行いました。水質調査記録用紙に生徒たちは水の色やにおい、川にごみがあるか、川底の感触など調べ、記入しました。検査キットを用いて、phやCODなどの水質分析も行いました。

後半は実際に川に入り、生き物調査を実施しました。ヒラタドロムシ類やタニガワカゲロウ類、シマイシビルなど様々な生物を発見することができた生徒たちはとても嬉しかったのではないでしょうか。

生徒はとても一生懸命に活動を行い、いい調査ができたと感じます。来年に控えています、課題研究への1つの材料として今回の調査が役に立てばと思います。

水産科1年生が海洋実習で茨城海洋高に行ってきました

9月28日から29日にかけて、水産科1年生が海洋実習を実施しました。

海洋実習は茨城県立海洋高等学校の協力のもの行っている行事で、新型コロナウイルスの影響もあり、4年ぶりの実施となりました。

いつもとは違う海での実習ということもあり、生徒は期待と不安の表情でいっぱいでした。

1日目の午前中は「カッター」とい手漕ぎのボートで、クラスが2艇のカッターに分かれ、海洋高校の生徒と一緒に、12名で漕ぎました。グリップの握り方や漕艇方法など何も分からない中でのスタートでしたが、海洋高校の先生や生徒さんが丁寧に教え、励ましてくれることで、最後までやり遂げることができました。

午後は海洋高校さんが所有する小型船舶に乗船し、イルカを見に行きました。その道中にも、船の装備や安全管理について教えていただき、船酔いに耐えながら楽しい時間を過ごすことができました。

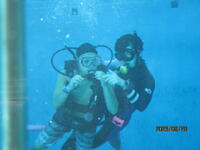

2日目は、ダイビング実習です。

海洋高校には日本の高校でも珍しい水深10mの潜水プールがあります。ダイビングの基本的な技術の復習をし、素潜りでいざ水深5mへ!普段の学校生活では目にすることのできない光景に、生徒は大喜び!またダイビング機材を背負って、水深10mまで行かせていただきました!

実習が終わった後に生徒に感想を聞いてみると、みな口を揃えて「楽しかった!」とこれまでにない表情で答えてくれました。

2日間の実習を通して、安全管理や集団行動、そして諦めずに取り組むことの大切さを学んだ生徒たち。今後の活躍を期待するしかありません。

今回の実習にあたり、ご協力いただきました茨城海洋高校の先生、そして生徒のみなさん。本当にありがとうございました!

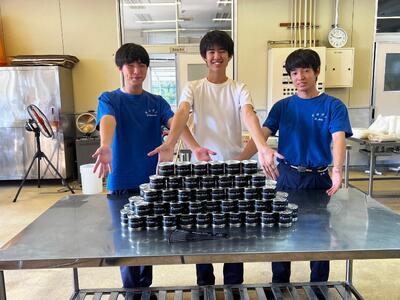

チョロンチーノ活動報告~缶詰完成しました編~

9月26日(火)

私たちチョロンチーノが試作を重ねてきた、「チョウザメペペロンチーノソース缶詰」を、水産科3年生の力をかりて製造しました。

今回の缶詰を作るにあたり、県内でチョウザメ養殖を行っている「渡辺正弘」さん、「株式会社加藤工業所」さんから加工する身をご提供いただきました。本当にありがとうございます。

また調理の過程でキーポイントとなる玉ねぎは、本校で農業を教えてくださっている「平石厚夫先生」からご提供いただきました。

感謝しかありません。

予定していた時間を過ぎてしまいましたが、無事に缶詰が出来上がりました!

9月27日(水)

チョウザメペペロンチーノのラベルが完成し、中荒井先輩が届けてくれました!

私たちがイメージしたものが、想像以上のかたちになって完成したことに感動しました。

中荒井先輩、本当にありがとうございました。

また先日取材に来てくれた「ちゃんねる鰐」さんのYouTubeに私たちの取り組みがアップされました!

とても素晴らしい内容に編集されていますので、ぜひ足を運んでみてください!

https://www.youtube.com/user/WANIVSPBAO

先輩方、また多くの方の力をかりてこの缶詰が出来上がりました。

大会まであと1週間、全力で走り切ります!

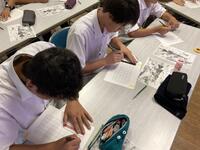

水産科1年生の実習でスケッチを行いました!

9月27日(水)

本日水産科1年生が実習で取り組んだ内容は「スケッチ」!

講師に本校卒業生の瀧澤大倭さんをお迎えして、スケッチの基礎を教わりました。

瀧澤さんは、在学中に課題研究の授業で「リバーマップ」を作り上げた生徒で、水産科創設50周年のイラストなども手がけてくれました!

瀧澤さんが手がけたイラストを見て、驚きを隠せない生徒たち。今日はとてもよい実習ができそうな予感がします。

今回は「ギバチ」という魚をグリット線を用いてスケッチすることになりました。

生徒たちはホワイトボードに映る瀧澤さんのスケッチを参考に取り組んでいきます。グリット線があることによって、どのくらいの大きさで、どこから書き始めるのが良いのか、生徒たちは何の抵抗もなく書き始めている様子でした。私たち教員にとっても、とても参考になる時間でした。

生徒たちはとても真剣に取り組み、とても素晴らしいスケッチが完成しました。

今回学んだことを活かして、今年度のスケッチコンテストにチャレンジしてみようと思います。

瀧澤さん、ありがとうございました。

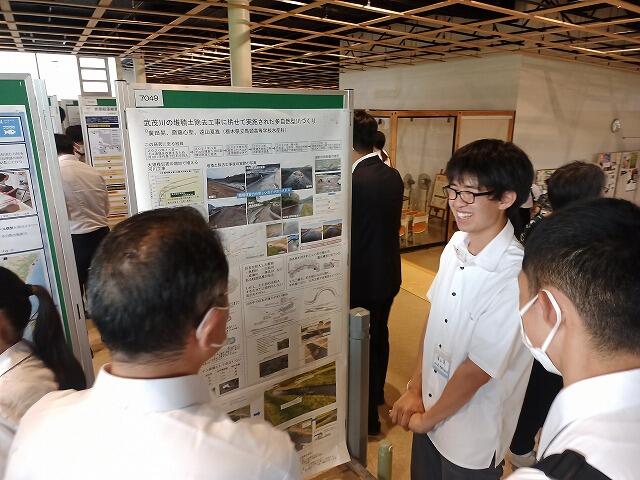

令和5年度日本水産学会秋季大会高校生ポスター発表で日本水産学会大会委員長賞を受賞しました。

9月20日(水)に宮城県仙台市の東北大学で行われた令和5年度日本水産学会秋季大会の高校生ポスター発表に水産科3年生の廣田晃さんが参加しました。

「武茂川の堆積土除去工事に併せて実施された多自然川づくり」というタイトルです。

内容は近年の治水工事による河川環境の変化と水辺の生物がすみやすい環境を守るためにどのようなことに配慮して河川管理を行えばよいかについての調査、そして工事の際に出る巨石をどう残して自然らしい川を造るかという活動についてです。

令和元年から本校水産科の課題研究の河川環境班が取り組んできた内容も含めたものです。

残念ながら研究というほどのデータは取れていないのがこの研究の課題ですが、活動全体を通した注目度は高く、発表を聞いていただいた先生方からはおおむね良いお言葉をいただきました。

そして結果は、「日本水産学会大会委員長賞」をいただくことができました。(最優秀賞相当)

馬頭高校周辺の武茂川や那珂川のようなセグメントⅠにあたる中流河川の河川環境を保全するためには、一定割合以上の巨石が必要だと思います。護岸や砂防、床止め、ダムなどの影響により巨石の供給が減少し続けている状況ですので、河川工事で出てきた巨石は良い河川環境を作るためにも、治水の面でも効果的に残す必要があると思います。

良い河川環境が無ければ、魚など水生生物も減り、内水面漁業も元気を失います…。

SDGsな内水面漁業にするためにも、清流「那珂川」、「武茂川」を将来に残していけるよう、研究や活動を続けていきたいと思います。

研究や活動にご協力やアドバイスをいただきました、栃木県河川課や栃木県水産試験場、水産技術研究所の坪井さん、日本大学理工学部の安田先生、近自然河川研究所の有川さんをはじめたくさんの方々の御協力でこの研究が続けられたと思います。ありがとうございました。

今後ともご指導やご助言をよろしくお願いいたします。

チョロンチーノ活動報告~活動PR編~

本日も卒業生の力を貸していただくことになりました。

本校卒業生で、現在生き物系YouTuberの「ちゃんねる鰐さん」にチョロンチーノの活動をPRしてもらえることになりました。

お忙しい中、テレビ電話を活用して直接お話をさせていただきました。

フィッシュ缶グランプリの概要や作成しているチョウザメのペペロンチーノ風パスタソース缶の現状について説明しました。私たちの思いである「#キャビアだけがチョウザメではない」「#チョウザメの身のおいしさを多くの人に知ってもらいたい」を鰐さんの力を借りて発信してもらうとともに、私たちもフィッシュ缶グランプリで優勝できるよう、残り短い期間ではありますが、試作やラベル開発に力を注いでいきたいと思います。

私たちの活動の様子が今後アップされていくので、ぜひYouTubeやインスタに足を運んでみてください。

https://www.youtube.com/user/WANIVSPBAO

https://www.instagram.com/wanivspbao

また私たちチョロンチーノのインスタも開設していますので、のぞいてみてください。

https://www.instagram.com/choron.chino

チョロンチーノ活動報告~缶詰ラベルの作成編~

LOCAL FISH CANグランプリの決勝大会に向けて、試作を続けているチーム「チョロンチーノ」の3名。

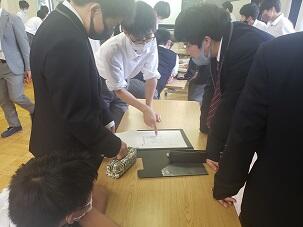

この日は本校卒業生で、現在デザイナーとして活躍している中荒井先輩に来校いただき、ラベルのデザインについてアドバイスをいただきました。

中荒井先輩は、在学中に本校で製造・販売している魚醤のラベルを作成した方です。

アドバイスをいただく中で、魚醤ラベルのモチーフ(アユは清涼感を持たせるため寒色系に、サケは婚姻色をイメージさせる暖色系に)や手に取っていただくための工夫点(文字の大きさやフォント)について、高校生に分かりやすく教えていただきました。

現段階のイラストについても細やかなアドバイスをいただきました。

ターゲット層や価格に見合ったデザインなど、新たな視点も加えて直しているところです。書き直したデザインについて、今後も継続してアドバイスをしていただけるとのことで、本当に感謝です。

お客様に満足していただけるラベルになるよう、より一層頑張っていきたいです!

中荒井先輩、ありがとうございます。そして今後ともよろしくお願いします。

水産科3年大山弘貴さん 栃木県教育長への表敬訪問に伺いました!

令和5年9月1日(金)

水産科3年大山弘貴さんが小島校長、指導担当の田中教諭とともに栃木県教育委員会を訪れ、阿久澤栃木県教育長を表敬訪問しました。

先日行われた「第9回全国水産・海洋高等学校産業教育意見・体験発表会」における「最優秀賞・水産庁長官賞」受賞と、10月末に福井県にて開催予定の「全国産業教育フェア福井大会2023」に、全国水産・海洋高校の代表として参加する報告に伺いました。

まず初めに本校小島校長から最優秀賞ならびに水産庁長官賞受賞に至る経緯の詳細と大山さんの紹介がありました。続いて、本人が発表内容について説明し、その後、阿久澤教育長からご挨拶と祝福のお言葉を頂戴しました。

阿久澤教育長は、ご挨拶の中で、昨晩のとちぎテレビでチョウザメの缶詰づくりに取り組む水産科生徒の活動が放映されたことや小説「ナカスイ」を読まれたことなど本校水産科についても詳しく触れられ、本校について深くご存じであることに深く感銘を受けました。

大山さんは、阿久澤先生をはじめ教育委員会事務局の方々に対して、緊張しながらも自分の発表とそれにまつわるエピソードをしっかりとお伝えすることができました。大山さんの説明を受けて、教育長からは、大山さんが研究に取り組んだ「淡水二枚貝」に関する様々な質問をいただき、大山さんは一つ一つ慎重に考えながら説明していました。また、進路について聞かれ、大学へ進学し内水面に関するより専門的な研究を行うことや水産の高校教員免許取得を考えていることなど、将来の目標をしっかりと答えていました。

最後は水産庁長官賞の賞状を中心に記念撮影を行いました。あっという間の15分でしたが、大山さんにとっても、馬頭高校にとっても大変光栄な機会を頂戴し、大変お忙しい中お時間を割いていただいた阿久澤教育長をはじめ、関係の皆様方に厚く御礼申し上げます。大山さんの高校生活はまだまだ続きます。この貴重な体験を糧に大山さんのさらなる躍進を期待せずにはいられません。

「LOCAL FISH CAN グランプリ2023」の決勝大会進出が決まりました!

「LOCAL FISH CAN グランプリ」(https://localfishcan.com/)とは、高校生がLOCAL FISH(地域の課題魚)を利用したオリジナル缶詰を開発し、競い合う大会です。

この度、水産科3年、佐藤凛さん、廣田晃さん、渡辺楓真さんが「チョウザメのペペロンチーノ風パスタソース缶詰」で挑戦し、見事決勝大会への切符をつかみ取りました!まだ試作の段階で、これから多くの方々と協力しながらより良いものにしていきます。

またこの活動に関するインスタグラム(#チョロンチーノ)を開設しましたので、よかったら足を運んでみてください。

決勝大会は10月8日に東京で行われます。その日まで全力で頑張ります!

水産科3年大山 全国水産海洋高等学校意見体験発表会 最優秀賞 受賞!

7月3日~4日にかけて長崎県長崎市で行われた「令和5年度 全国水産・海洋高等学校 産業教育意見・体験発表会」において、関東・東海地区代表になった本校水産科3年生の大山弘貴君が「最優秀賞」に選ばれました!

全国大会は全7地区の地区大会を勝ち抜いた代表で行われ、これまで学校生活で体験したことを7分間でスピーチする大会です。

大山君は、「淡水二枚貝の保全から見えたもの」と題して、1年生のときから取り組んできた淡水二枚貝の保全活動を通して、生き物を守ることや人との共存の難しさを感じながらも、生き物の力強さを感じ、今後の人生において保全活動の在り方を考えていきたいという内容でした。

内容もさることながら、堂々と発表する大山君の姿に多くの人々が感銘を受けたことと思います。

全国大会で最優秀賞を受賞するのは、平成23年にチョウザメの課題研究について発表した清野さん以来、12年ぶりのことです。

この後、10月28日(土)29日(日)に実施される第33回全国産業教育フェア福井大会で全国の水産高校の代表として発表をします。

大山君、本当におめでとうございます。

2年生が磯調査を実施しました!

6月6日、茨城県ひたちなか市の平磯海岸で水産科2年生が磯調査を実施しました。

海とタイドプール(潮が引いた後に残る海水のたまり)それぞれの水温や塩分濃度などを分析した後、タイドプールに残された水生生物の調査を行いました。干潮で潮が引いた岩礁にはワカメやマクサなどの多様な藻類が繁茂しており、水産生物の生息場所になっています。生徒たちは岩礁地帯の環境の多様性を目にすることができ、そこに住む海の生物の豊かさにふれることができました。

今後は「総合実習」において、分析結果の考察や捕獲生物の調べ学習を行い、実習の理解を深めたいです。

しもつかれ博に参加しました。

2月4日(土)にミナテラスとちぎ(宇都宮市)にて、「とちぎの食文化調査研究発信事業イベント しもつかれ博-探る ”千年フード”-」が開催されました。

本校から3名の水産科生徒が参加し、水産科2年生21名が作った「馬頭高校のしもつかれ」を販売しました。

おにおろしを使って大根と人参をおろし、サケの頭は焼いて香りを立たせたこだわりのしもつかれは、開始22分で完売し、馬頭高校のしもつかれの人気の高さに驚きました。

午後にはパネルディスカッションが行われ、民俗学の専門家や有名ホテルの料理長とならんで、本校卒業生でしもつかれ缶の考案者である小林優作さんがパネリストとして参加しました。

イベント後、小林さんから参加した生徒たちに向けて、「やりたいことは全力で取り組むように」などとアドバイスをいただくことができました。

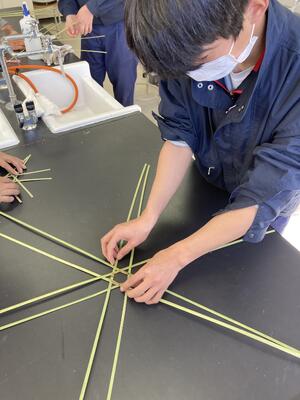

漁具作りのために竹細工を学びました!

1月20日(金)

水産科実習場にて、那珂川町竹芸会の芳賀様ご夫妻から竹の基本的な加工方法について教えていただきました。

まずは孟宗竹と真竹の違いについて教えていただき、なたで36等分することから始めました!

なたの刃が曲がって入ることで、竹の断面が斜めになってしまうなどただ割るだけなのに苦戦中です。

36等分した竹は、表面を薄く残すようになたで削っていきます。作業の難易度はあがり、当たり前ですがうまくいきません。芳賀様にアドバイスをいただきながら、少しずつ慣れていきました。これまでの作業を上手にできるようになるまでには、かなりの回数を重ねないと・・・と思うばかりです。

後半は、室内にて編み方の練習をしました。今回は6角形の形ができる六つ目網を教えていただきました。

最初はどの順番で編んでいくかわからず、言われた通りに手を動かしていた生徒たちですが、作業が進むにつれて自分で感覚をつかみ、どんどん編んでいきました。

今回は煮魚を作るときに活躍する道具を作りました。

芳賀様、本日はお忙しい中、馬頭高校に足を運んでくださり本当にありがとうございました。

本日学んだことを活かして、網作りを進めていこうと思います。

馬頭高校しもつかれ缶詰リニューアル大作戦!

1月12日(木)に大田原市にある創作料理「たわら寿(ことぶき)」の遅澤ご夫妻と、しもつかれブランド会議の青栁様をお招きし、本校実習場で水産科2・3年生がしもつかれについて学びました。

青栁様からはしもつかれの歴史や意義、しもつかれブランド会議の活動について、また遅澤様からは調理法や作り手側の思いについて学びました。

しもつかれは、各家庭ごとの歴史や味があり、「多様性」に富んだソウルフードであると言えます。150年の歴史ある伝統食を後世に引き継いでいくお手伝いができたらと考えています。

3年生はまもなく卒業です。本日、遅澤様から教わったポイントを活かしながら、今後は味の後継者である2年生の佐藤くん、廣田くんを中心に、“馬頭高校のしもつかれ”を作っていきたいと思います。

遅澤様、青栁様貴重なお話と熱心なご指導をありがとうございました。

~馬頭高校しもつかれ販売します~

2月4日(土)に宇都宮インターパークの「ミナミテラスとちぎ」で開催されるしもつかれ博に本校卒業生でしもつかれ缶を開発した小林君がパネリストとして出演します。また今回の実習を受けて、リニューアルしたしもつかれを販売いたします!興味のある方は、ぜひ足を運んでください!

水産教育講演会が行われました。

1月11日

本校会議室で水産科の生徒を対象に、水産教育講演会が行われました。

今年度の講師は、元馬頭高校水産科の教員である吉田宰様をお招きし、「課題研究から学ぶ」というテーマで講話をいただきました。

吉田先生は、本校のウナギ研究の第一人者であり、現在も帝京大学にてウナギの研究を継続していらっしゃいます。講話の内容は、ウナギのみならず、これまで馬頭高校水産科の卒業生が築き上げてきた研究の歴史について、生徒たちにわかりやすく、また今後課題研究の授業へのエールをいただくような内容でした。

今年も冬の味覚ができました!

さかのぼること約2週間前。

12月8日。

水産科実習場で今年も馬頭高校の冬の味覚「フレッシュキャビア」の加工が行われました。

今年も水産科3年生、15名の力を借りました。

念入りに自分自身とチョウザメの消毒を行い、作業開始です。

約8キロの個体から、1キロの卵巣が取れました。

優しく卵巣をこして、キャビア1粒1粒にし、ピンセットで不純物を取り除きました。

チョウザメ、生徒の頑張りもあり、無事に40瓶の製品が出来上がりました!

今年は数量限定で一般販売も行います。25グラム入りで6500円になります。

興味のある方は、馬頭高校水産科までご連絡ください。

年に一度の販売です。ぜひご賞味ください。

また、今年も那須にあります「四季の館 風の杜」で本校のキャビアが提供されています。足を運んでいただき、一流シェフの料理を堪能してみるのもいいかもしれません。

問い合わせ先

馬頭高校水産科 担当 長山 0287-92-2009

0からマルシェ(しもつかれブランド会議応援)に参加しました!

12月4日(日)

日光市さがみや大沢店で開催された「0からマルシェ」に水産科3年小川君と古澤君の2名が参加しました。本校で製造したしもつかれ缶詰を「しもつかれブランド会議」ラベルで、地元の皆さんに販売しながら学校PRもさせてもらうことが目的です。日光市のフレンチレストラン「Girouette」様の協力で「しもつかれ入りおいなりさん」も販売しました。とても美味しくお客様にも好評でした。しもつかれブランド会議の皆様にご指導を受けながら参加者2人も頑張っていました。卒業生の小林優作君も一緒に販売してくれて、とても有意義な時間を過ごすことができました。小池校長先生も応援に来てくれ、とても盛り上がりました。今後もしもつかれブランド会議さんと連携を取りながら、郷土料理「しもつかれ」を価値ある食品としてアピールしていきたいと思います。

「0からマルシェ事務局より」下記リンク先をいただきました。当日の様子が閲覧可能です。

【動画】 https://youtu.be/TtZLqei1T5Y

【写真】 https://firestorage.jp/download/f9c2dcff2f8c6abeceb855ec99b82ed1f02ca504

しもつかれのラベルかっこいいです。

左側から水産科3年小川幸宏君、古澤玲央君、OB小林優作君(帝京大学)

画面右上のしもつかれ文化のポスターは渡辺祐亮様から頂き実習場に展示します。(検索:農民イラスト)

最後のじゃんけん大会買ったら割引・・勝っちゃダメでしょ小川君!

出店した皆様との集合写真

サケの採捕採卵を実施しました。

11月17日(木)

水産科3年生がサケの採捕採卵実習を行いました。今回の調査は実習場横の武茂川で、投網と釣りを用いて行いました。

ここ数年は、武茂川ではサケの遡上がほとんど確認できておらず、昨年の採捕採卵実習では1匹もサケを捕獲することはできませんでした。しかし、今年はサケの遡上を数匹確認することができ、1匹のサケを捕獲することができました!

今回はメスを捕獲することができなかったため捕獲したオスは馬頭高校名物の魚醤に加工する予定です。

ここ数年サケの遡上があまり確認されていないので、来年度からは河川環境の改善に力を入れていきたいと思います。

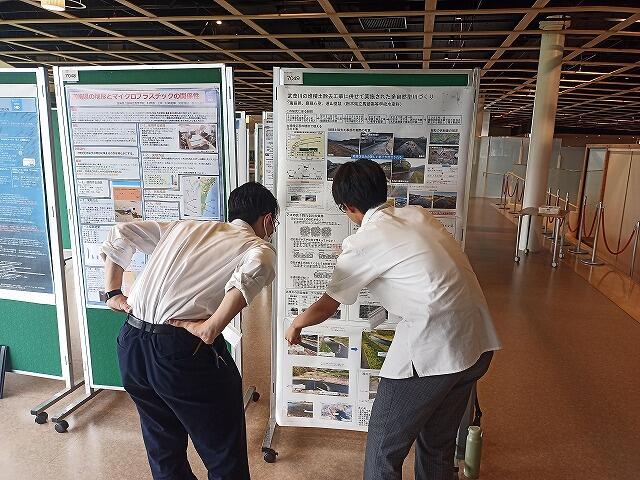

大田原高校SSH中間発表会におけるポスター発表

11月8日(日)

栃木県立大田原高等学校からSSHの中間研究発表会のご案内と発表参加のご依頼をいただき、本校水産科2年生半田大輝さんが参加してきました。

半田さんは過日行われた校内水産科生徒と研究発表会で2位となりました。1位のグループが県代表として関東東海地区大会に出場することもあり、本校代表として半田さんに白名の矢があたりました。

半田さんの研究は「栃木県における微小貝類の採集と観察」というタイトルで、県内のいたるところで採集してきた小型の腹足類について、研究・観察をしてきたことをまとめたものです。

発表は予め作成・送信していたポスター資料を事務局に掲示していただき、見学者が自由に閲覧に回り、各ポスターごとに発表者が説明するという形式でした。

半田さんは何度も訪れる見学者に対し、ポスター以外のことにも触れながら丁寧に説明していました。また、実際にさまざまな種類の貝殻を展示し、見学者に直接触ってもらいながら臨場感を持たせるように工夫していました。

さらに、大田原高校の生徒さんの研究は極めてバリエーションや個性に富んでおり、普段水産科では感じることのできない研究熱のようなものも感じでいました。今後の半田さんのさらなる研究に生かしてほしいと思います。

最後に半田さんのコメントを紹介して報告とします。

「こんなにしゃべったのは記憶にない。明日声が出ないかも。」

水産科2年生、海に行く

場所は、茨城県ひたちなか市平磯海岸です。

ちょうど11時に干潮を迎え、しかも-7センチという絶好のコンディション。

なかなか広大に干出した岩場で、水質調査と生物調査を行いました。

時間の都合上、生息を確認した生物は写真に撮り、水質調査の結果とともに後日まとめることになっています。

予想以上の大収穫で、みんな大いに興奮していました。やっぱり、海はすごい。

羽田ミヤコタナゴ生息地で小学生との交流学習を実施しました

今年度初めての交流学習ということもあり、まずは「お互いを知る」ことからはじめました。オリエンテーションで行った「私は誰でしょう?」というゲームでは、自分の背中に表示された生き物の名前を、友だちにヒントをもらいながら当てるゲームです。高校生は児童たちに分かりやすくヒントを出したり、優しく話しかける姿があり、とても頼もしく、普段の学校生活では見ることのできない3年生の姿に感動してしまいました。その後、羽田沼とミヤコタナゴ生息地に棲む水生昆虫や植物の採集を行い、身の回りの自然の豊かさを改めて確認することができました。

今年度は全5回の実施を予定しています。小学生との交流を通して、生徒たちの今後の成長に期待します。

水産クラブ総会を実施しました

水産クラブは3年生15名、2年生20名、1年生11名の計46名から構成されます。

昨年度50周年記念式を無事終え、新たな水産科を築いていくため、水産への思いと少人数ならではのチームワークを生かして、楽しく過ごしていきたいと思いました。

水産クラブ役員の皆さんです。

水路清掃を行いました

地元水利組合の方にもお手伝いいただき、水路に溜まった泥をひたすら上げました。1年間で溜まった泥はすさまじく、日々の管理の重要性を実感する良い機会となりました。

本校卒業生 本年度東京海洋大学合格

この入試は専門科高校卒業生を対象とした選抜で、高度な知識・能力が問われる厳しい選考試験を突破し、本校卒業生として初めて国立大学法人東京海洋大学に合格しました。今後の活躍を大いに期待しています。

「沼にハマってきいてみた サーモン沼」再放送決定!!

詳細は以下の通りです。見逃した方は是非ご覧ください。

なお、小林君の「しもつかれの研究」は、関東・東海地区生徒研究発表会で見事3位となりました。

2022年1月3日(月)18:55〜19:25

NHK Eテレ 「沼にハマってきいてみた サーモン沼」

」

」 冬のご馳走できました。

12月13日にキャビアの採卵実習を行いました。

本校ではオオチョウザメとコチョウザメの交配種であるベステル種というチョウザメを飼育し、採卵しています。

採卵方法は腹を切開し、卵巣ごと取り出します。取り出した卵巣から卵を分離させ、不純物を取り除き、岩塩を加えます。塩分は9%程度加えるのがメジャーですが、本校では3%で行っています。一般的に流通しているキャビアは低温加熱・高塩分(8~9%)で処理されたパストライズキャビアですが、本校では非加熱・低塩分のフレッシュキャビアとして販売します。今回の実習では約12kgの個体から約1.5kgのキャビアの採卵に成功しました。

キャビアは本校の目玉商品の1つのため、今後も研究を継続してより効率的な養殖方法を模索したいと考えています。そして、もっとたくさんの人が気軽にキャビアやチョウザメも魅力を知ってもらえるように努力してまいります。

ありがたいことに出来たキャビアは、県内のホテルに出荷予定で、すでに完売となりました。興味のある方は、ぜひ「ホテル四季の館那須」や「日光金谷ホテル」に足を運んでみて下さい。

加工に協力してくれた水産科3年生の皆さん、本当にありがとうございました!

キャリア形成支援事業・・・鮎のオイル煮のピザづくり

本校では、鮎を使った食品を商品をいくつか製造しており、同時にその商品を使ったアレンジレシピを考えています。その中で鮎のオイル煮をピザに使ったらおいしいのではないかと考え、今日の実習製品である鮎のオイル煮を使ったピザ作りを行いました。

ピザ作りでは、地元貢献でピザ作りを行っている地元企業の株式会社鈴木建設さんにご指導をしてもらいました。鈴木建設さんが持ってきてくださったピザ窯は、大谷石で作られたとても本格的なものでした。鮎のオイル煮を使ったピザは、鮎のオイル煮のハーブ、オリーブオイルがピザとの相性がよく、とても美味しく焼き上がりました。

生徒の中には、オリジナリティ溢れるピザを作っている者もいました。

羽田ミヤコタナゴ生息地の生き物調査を実施しました。

今年はコロナウイルスの影響もあり、9月にリモートで顔合わせをしただけでしたので、羽田小学校4年生12名と馬頭高校ミヤコタナゴ班3名は初対面でした。小学生の元気に助けられ、自己紹介もスムーズに進みました。3班に分かれ、いざ調査開始です。

「ここに水路があるんだね」

「水路の横、歩けるんだ」

「こんな大きな魚がとれたよ」

小学生はここには書き切れないほど、たくさんの”発見”があったようでした。残念ながらミヤコタナゴの姿を見ることができませんでしたが、多くの生き物が観察でき、生き物だけではなく、羽田生息地についても知ってもらうことができたと感じています。

来年度以降も継続して交流、調査を行う予定です。羽田の地にミヤコタナゴが帰ってくるまで、がんばります!

しもつかれ講演会

私達も、地域活動を積極的に行い地元や水産科をもっと盛り上げたいとインスピレーションを受けました。

馬頭中学校の1年生が実習場に来てくれました!

11月18日に馬頭中学校との交流活動を行いました。

馬頭中学校の1年生の皆さんに実習場に来ていただき、実習池やビオトープ、武茂川の説明をしました。中学生は、普段見ることの無い生物に興味津々で楽しく見学していただく事が出来ました。武茂川では、サケの遡上も確認でき、那珂川町の豊かな自然を再度認識してもらうきっかけになったと感じています。

また、しもつかれの研究とピラルクーの研究(21世紀を切り開く新たなる挑戦)の2班による課題研究の紹介も行いました。

新型コロナウイルスの影響もあり、久しぶりの交流活動となりましたが、馬頭高校水産科の魅力をしっかりと伝える事が出来てよかったです。水産科は特色のある学科ですが、地元からの進学者は減少傾向にあります。そのため、地元の小中学生にもっと水産科の魅力をPRし、馬頭高校に通いたいと思ってもらえる様に努力したいです。

3年水産クラブ 小林

サケの採卵実習

生徒は、許可が下りているルアーや投網を手にしてサケを漁獲しに武茂川に行きました。しかし、今年のサケの遡上量が少なかったことや、河川工事による水の濁りであまり姿を見ることはできませんでした。数匹確認できることはできましたが、漁獲することはできなかったため、今回採卵実習をすることはできませんでした。

採卵はできませんでしたが、幸い遡上しているサケを確認することはできたので自然産卵に期待したいと思います。

水産科創設50周年記念式典

本来であれば、卒業生を多数お招きしてみんなでお祝いしたかった創設記念行事でしたが、コロナウイルス感染症予防という止むにやまれぬ事情により、校内のみの開催となりました。それでも、草創の時期から水産科職員としてご尽力くださった旧職員の皆さんにご来賓としてお越しいただくことができ、本当にうれしく思いました。

記念行事の内容を以下に示します。

記念式典 国歌静聴 校長式辞 同窓会長祝辞 水産クラブ長挨拶 校歌静聴

記念講演会 講師 国立研究開発法人 水産研究教育機構中央水産研究所

内水面研究センター漁場研究グループ研究員 坪井潤一 氏

題目 『個性を未来へSDGs』

記念感謝祭 会場 水産科実習場 会食・交流イベント

『水産科創設50周年記念式典』

記念式典 同窓会長祝辞

来賓一覧 左から大金会長 佐藤元校長 笹沼前校長 吉田元教頭 鈴木碧海 水産クラブ長あいさつ

大金先生 鈴木先生 岡先生 講師坪井氏

『水産科創設50周年記念講演会』

国立研究開発法人 水産研究教育機構中央水産研究所

内水面研究センター漁場研究グループ研究員 坪井潤一氏 講演

式典に引き続き、かねてより本校水産科に様々なかたちでご支援をいただいている日光支所の坪井先生を講師として記念講演会を開催しました。坪井先生は水産科創設50年という節目に、2030年までの到達目標であるSDGsへの取り組みをキーワードにして、「これからの50年はあなたたちが築いていくのです」という本校生徒に向けた強いメッセージを下さいました。同時にそれは馬頭高校水産科が今後進むべき50年についての命題ともいえるのではないかと私たちの心に突き刺さるものでもありました。

先生がこれまで取り組まれてきた多数の研究活動の中から魚釣りを題材にした研究の内容を取り挙げ、水産科生徒が夢中になっているブラックバスや渓流魚の釣りが学術的にも注目され、社会的な意義があること、釣られる魚にも個性があることなどを詳細な研究データをもとにご解説されました。『個性を未来へ』を標榜するSDGsにおいて人と違っていたとしても胸を張り、一人ひとりできることを行っていくことが未来をつくっていくのだと訴えかけられました。軽妙な語り口の中にユーモアが散りばめられ、何より先生ご自身が自然やご家族を愛し、楽しみながら研究を継続されてきたことが伺える内容でした。そして先生の自然や地球や生き物への関わり方こそ、目指すべきSDGsへの取り組みなのではないかと痛感させられました。

先生のご希望もあり講演後に行われた質疑応答では、予定された時間いっぱいまで質問が途絶えることなく続きました。生徒が示した質問の数と熱量こそ、坪井先生が生徒たちに投げかけていただいた言葉へのリアクションそのものだと感じました。式典の大金同窓会長のお言葉通り、この50周年記念式典に立ち会った本校生徒にとって新たな行動に向けた出発点となることを願ってやみません。坪井先生、本当にありがとうございました。

『記念感謝祭』

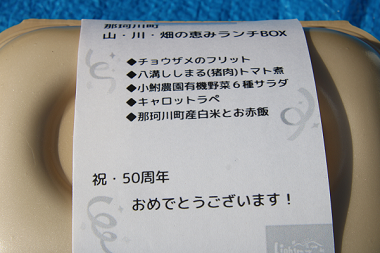

水産科実習場に場所を移し、記念感謝祭を開催しました。

旧職員の方々にもお越しいただき、みんな待ちに待った昼食です。今回は50周年記念ということで地元那珂川町薬利に6月オープンした本校卒業生が営むレストラン「Lighten up and Switch 136」のランチボックスをチョイスしました。わがままを言って本校水産科で育てたチョウザメを食材として取り入れていただきました。快くご承諾いただき、素敵なお祝いメッセージ付きのメニュー表をアレンジして下さったLighten up and Switch 136スタッフの皆さま、心より感謝申し上げます。また、本校水産科OBである神山様からブランドマス「頂鱒」を無償で頂戴しました。この素晴らしく贅沢なご馳走を、なんとご来賓で来られた元校長で元水産科主任の佐藤道夫先生がお刺身にしてくださいました。淡水の「マス」とは思えないくらい本当に美味しく、大好評でした。神山先輩、佐藤先生、本当にありがとうございました。

本校生産チョウザメと地元の食材の贅沢ランチ OBご提供頂鱒(いただきます)の刺身

(神山先輩ありがとうございました!!)

本校水産科で育てたアユの塩焼き なんと、15匹も食べた生徒も!!

記念会食が終わり、いよいよ水産科交流イベントの時間です。例年はニジマス釣りとつかみ取りを行いますが、今年は記念感謝祭ということで水産クラブの役員が種目を決め、多くの時間をかけて準備・製作し、3つのイベントを用意しました(下記写真)。結果は大盛況。1年生から3年生まで学年の垣根を超えて、水産科が一つになりました。長年那珂川町広報課からお越しいただいている広報誌の取材の方から「過去最高に素晴らしい感謝祭だった」とお褒めの言葉をいただきました。表彰式では際立った活躍をした生徒には各賞が授与されましたが、3年小林君の保護者の方から賞品を作製・贈与いただきました。皆さん、本当にありがとうございました。

第1種目 竹渡りスピードコンテスト 第2種目 池10メートル誰が早く渡れるかコンテスト

(撮影者↑:小池校長先生ベストショット!)

最終種目 丸池押し相撲横綱決定戦 MVP決定!! F3金井くん 世界で一つ手作りトロフィー授与

(F3小林君のお父さん作 感謝感謝)

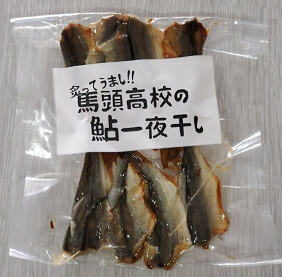

炙ってうまし!!馬頭高校水産科の一夜干し

まだ販売については決まっていませんが気になった方は、お目にかかった際には是非お買い求めください。

校内課題研究発表会が行われました

10月15日に校内課題研究発表会を行いました。課題研究発表会では、2,3年生が課題研究の授業時間や放課後の時間を活用し研究した内容について発表します。

ウナギ養殖や魚の「味変」などの飼育研究、河川の調査、PR動画撮影などのフィールドワーク、しもつかれ缶詰やピラルクーバーガーなどの食品開発等、様々な班がありました。

各班ともに工夫されたスライドを用意しており、「どうすれば伝わるのか?」と考え抜いた結果であると感じました。質疑応答も盛んに行われ意見交換の機会にもなりました。

1,2年生は来年以降にも課題研究の授業や発表会がありますので、今年の研究を参考にしてよりよい発表にして欲しいと考えています。

3年 水産クラブ一同

〈結果〉

第1位 しもつかれの研究

『栃木県の郷土料理であるしもつかれを全国区へ!』という目標を掲げ、地元のしもつかれブランド会議と連携しながら、しもつかれ缶詰やしもつかれアレンジ料理に挑戦した内容でした。

第2位 ミヤコタナゴの保全活動

先輩から引き継いでいるこの保全活動も今年で4年目となりました。ついに羽田ミヤコタナゴ生息地内にビオトープを設計し、3年後のミヤコタナゴ放流に向けて動き出しました。

第3位 武茂川の漁場改善プロジェクト~僕たちの悲しき奮闘記~

実習場横を流れる武茂川で石を積み、竹束を沈めアユや多くの魚類たちのために漁場改善に取り組んだ内容でした。今年度は河川工事の影響を大きく受けながらも、奮闘を重ねた取り組みでした。

第1位になりました水産科3年小林くんは関東・東海地区課題研究発表会へ出場します。今年度も新型コロナウイルスの影響でDVD審査となります。昨年に引き続き全国大会へ出場できるよう、健闘を祈ります。

この写真は、開会式で水産クラブ長のかけ声で「気合い」を入れているところです。小林くん、Fight!!

チョウザメの雌雄判別 実習

馬頭高校で作っているキャビアは、実際に馬頭高校で飼育しているチョウザメから採卵しています。キャビアを作るためには、雌のチョウザメを確保する必要がありますが、チョウザメは外見で雌雄を判断する事が困難なため、腹部を切開する方法で確認します。

今回は、比較的大きな個体を実習池から取り出しFA100を使用して麻酔をし、腹部を切開して生殖腺を直接観察する実習でした。チョウザメの皮膚はサメ肌のように硬く、皮下組織が肉厚なためうまく刃がとおらず、苦戦しました。そして、切開した部分は縫合しなければなりません。合計で5匹切開しましたが、それぞれの個々を違う生徒が担当したため、皆硬い皮膚、厚い皮下組織に苦戦していました。しかし、非常に有意義な経験ができたと思います。雌雄判別をした個体には、識別のためにマイクロチップを埋め込みました。

今回雌雄を確認した個体は、3~4年後に抱卵し、キャビア用として加工されます。今年もキャビアの季節がやってきます。果たして今年の出来栄えはいかがなものでしょうか。

水産科3年生 水産クラブより

水産科2年生 アユの魚醤漬干し

久しぶりの食品実習でしたが、生徒達は楽しそうに、またしっかりと作業をしました。味はいかがだったでしょうか!?感想を聞かせて下さい!

↑背開きの方法を学習中

↑練習中

↑上手く背開きができました!

↑これから乾燥機にかけます

食品製造 鮎の缶詰作り

鮎を捌く工程では最初苦戦するも最後は上手に捌けるようになりました。生徒たちがテキパキ動いてくれたおかげで、たくさんの缶詰ができることと思います。

生徒たちが一生懸命作った缶詰が販売されますので乞うご期待ください。

しもつかれを世界に ~Eテレ放送あり~

小林君は栃木県の郷土料理「しもつかれ」を世界の人に知ってもらいたいという思いで缶詰にして発売しようと考えたそうです。

「しもつかれ」とは、鮭の頭と大豆、根菜、酒粕などを煮込んだ料理です。高校の近くの那珂川にはサケが遡上するためサケの有効活用ができないかと考えたのがきっかけだったそうです。

詳しくは、以下で放送されますので是非ご覧ください。

NHK Eテレ「沼にはまってきいたみた」 (サーモン沼)

10月6日(水) 午後6時55分から放送予定

水産科2年生がインターンシップに行ってきました。

学校では決して学ぶことのできない、現場での体験を通して少しばかり成長したようにも見える16名です。また来年度の進路選択において貴重な体験となりました。

新型コロナウイルスの心配がある中で、生徒を受け入れ、ご指導してくださった企業の方々、本当にありがとうございました。

水産科3年 課題研究紹介 第1弾~ウナギ完全養殖~

課題研究 ウナギの完全養殖

本校では、過去に3回ウナギの孵化に成功させた実績を元に研究を進めています。

研究では、ウナギの雌雄判別や成熟試験を行ったり、これからはウナギが孵化した際のために、好適環境水を用いた成長速度実験を予定しています。ウナギの雌雄判別では、ウナギの雌雄が外見の特徴から判別出来ないことから実験個体にホルモン剤を投与し成熟させることで雌雄判別をし、ペアを作る行程です。成熟試験は、メスの個体に脳下垂体を投与して成熟させる行程です。

以上がウナギの完全養殖の研究です。

三川又用水路の調査(6月)

水産科2年生が水路の調査を行いました。1回目は5月で、今回の調査は2回目です。この用水路は営農のために使用されている水路で、1年中水が流れている訳ではありません。そのため季節ごとに生物相や環境が変化するので、その様子を観察するために調査を行いました。

1回目の調査は、水路の水を引いたばかりで魚類はあまり確認できませんでしたが、水路に水を引いて1ヶ月、生物相に変化が見られました。今月は「ドジョウ祭り」と言わんばかりに、様々なサイズのドジョウが観察されました。その他にもコイやオイカワ、ナマズの稚魚などを見ることができました。この先も月ごとに調査を行って行く予定です。

この先どのように変化するのかとても楽しみです。

↑ガサガサ中

↑ガサガサ中②

↑採集した生き物を調べています

ドジョウの採卵実習

最初は採卵の仕方があまり分からず苦戦しましたが、実習を行ってる内に作業に慣れていき上手く採卵することが出来ました。実際に採卵したドジョウは無事ふ化することが出来ました。

初めての体験で嬉しかったです。ふ化したドジョウが無事に成長することを願います。

↑前日ホルモン剤を投与したメスから卵を絞り出し、精子をかけているところです。

↑授精させた卵です。

アユの商品開発

磯調査に出かけました!

6月11日、磯調査を行いました。

はじめは、砂浜で潮干狩りや海水浴をしました。潮干狩りでは、ハマグリや小さなカニなどが採れました。海水浴では、普段海に触れることが少ないので、とても楽しむことができました。

昼食をとった後は、岩礁で生物採集をしました。生物採集では、カニやアメフラシなどを捕りました。僕の友達HさんとOさんは海藻を食べてしまいました。しょっぱくて、こりこりした感じだったそうです。

今回の磯調査では、生物の生態などを学ぶことできました。みんなも磯調査をしてみてください。

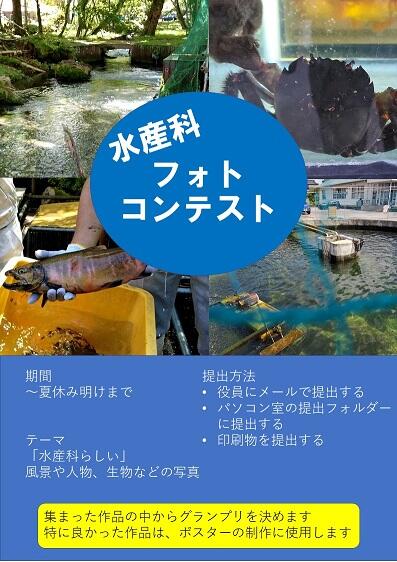

水産科フォトコンテスト始めます!

詳しくは、添付してあるポスターをご覧下さい。

ICTを活用した授業

1年水産科の授業で教育実習で来た先生が、先日導入されたタブレットPCを用いて授業を行いました。

授業では、「日本の排他的経済水域が広い理由」という問いにインターネットを用いて生徒たちは能動的に調べ学習を行うことができました。

生徒たちはそれぞれがタブレットPCで調べ、「日本は離島が多く、沖ノ鳥島、与那国島、南鳥島などがあるので、国土面積の割りに経済水域が広い」という結論に達することができました。

教育実習に来た先生が新しい風を作ってくださり大盛況で終わりました。

水産科交流会

水産科の合同交流会を実施しました。

先日、水産クラブ主催の水産科1~3年生合同交流会を行いました。水産科は縦の繋がりを大切にする伝統があるため、年に数回交流会を行いたいと考えています。今回はその1回目で、1年生との交流をテーマに実施しました。

また、今年から縦割り班システムを導入しました。縦割り班では、1〜3年生を8チームに分けたもので、今年度中の合同行事ではこのチームを使い続ける予定です。縦割り班システムを使う事でより仲の良い先輩、後輩作りに繋がると考えたためです。

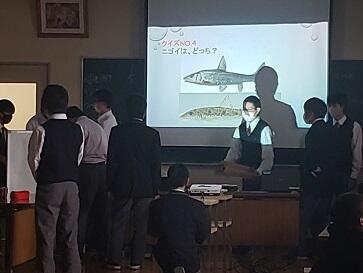

交流会の内容としては、クイズを中心に行いました。魚や那珂川に関連したクイズや先生クイズなど水産科だからこそ盛り上がれるクイズを作成出来たと考えています。

しかし、多少の準備不足もあり、思っていたようなスムーズな運営が出来ませんでした。水産クラブ主催のイベントは今後も複数実施予定なので、今回の反省を生かしてより良いイベント運営を行いたいです。

水産クラブ3年 小林