文字

背景

行間

校長室便り

校長室便り

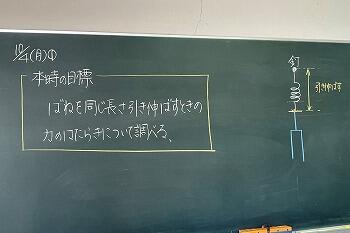

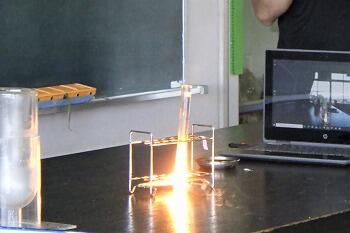

【中3】理科の授業見学(中村先生)

10月4日(月)5限目、中学3年1組の授業「理科」の授業(中村先生)の後半を見学しました。今日の単元は、第1分野「力のはたらき」に関する内容で、本時の目標は「はねを同じ長さ引き伸ばすときの力のはたらきについて調べる」でした。

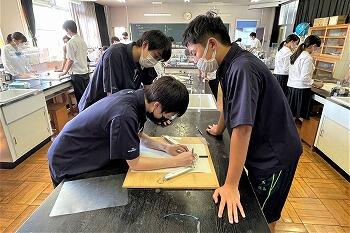

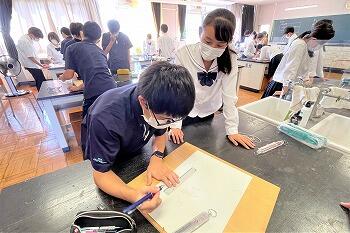

「ばね」を引き伸ばすのには、力がはたらいていますが、一本の「ばねばかり」で引き伸ばした時と、2本の「ばねばかり」で引き伸ばした時とでは、どのような違いがあるでしょうか。今日の実験は、2本の「ばねばかり」の間の角度で、その合計の力はどのように変わっていくか、その規則性を解明します。

班ごとに、実験の方法を考えます。そのため、班ごとにやっていることが少しずつ違います。そこがこの実験の面白さで、「さあやってごらん」で皆、すっとやれてしまうところが、附属中生の素晴らしさでもあると思います。

*今日はデータを取るところまででした。中村先生が用意した実験台はシンプルですが使い勝手が良く、とても効果的に使われていました。

次回は、その結果の発表ですが、どんな発表になるのか楽しみです。

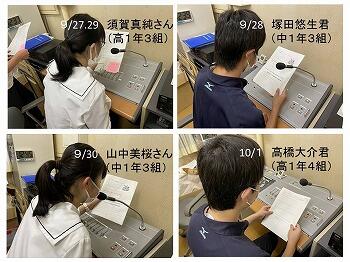

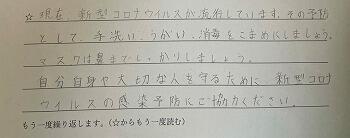

【中高】保健委員会・お昼の放送

今週も、中高の保健委員会の皆さんによって、昼休みに、感染防止を呼び掛ける放送がありました。

それぞれが、放送の内容を工夫して考えてくれました。皆さんも協力をお願いします。

〇須賀さん

〇塚田君

〇山中さん

〇高橋君

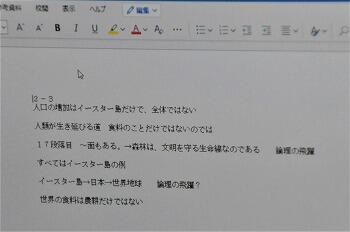

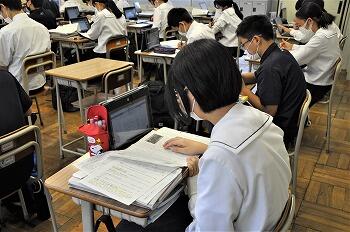

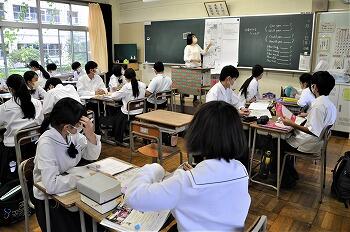

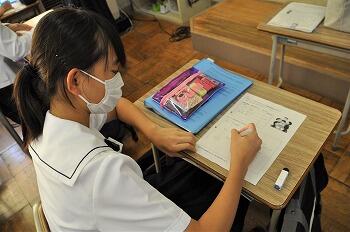

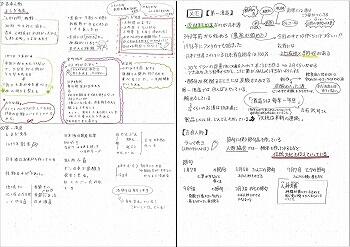

【中2】国語の授業見学(石塚先生)

10月1日(金)5限目、中学2年3組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

教科書の単元は「モアイは語る 地球の未来」でした。

教科書の単元は「モアイは語る 地球の未来」でした。

この単元は「論理を捉える」ことが目的で、「意見を裏づけるための、適切な根拠の在り方について理解する」ことと、「自分の知識や考えと比べながら、文章の構成や論理の展開を吟味する」ことが目標になっています。

これまでの授業で、筆者の考えるイースター島と地球との共通点とは何か、筆者はなぜイースター島の事例を示したのか、モアイの秘密から地球の未来を語る筆者の論理の展開について考えることを通して、論理の展開について吟味してきました。

今日の授業では、筆者の文章の中での「根拠として挙げた事実の客観性や、意見と根拠のつながり」などについて、さらに追究します。つまり、教科書の文章とはいっても、これはおかしいのではないか、といったことを考えることが行われました。

タブレットでは、前回の授業で生徒から挙げられた論理的に問題があると考えられる点が示され、それを足掛かりに、それぞれが考えを深めます。

続いて、ペアワークでお互いに自分の考えを伝えあいます。非常に活発です。

こうした活動によって、筆者の主張に対する自分の考えをまとめ、文章に表す力がついてくるんだろうなと思いました。

教科書や新聞、書籍などの文章が、すべて正しいもの、と鵜呑みにするのではなく、常に論理的に筋が通っているかを吟味することは、とても大切だと思います。

そのために、「クリティカル・シンキング」や「ロジカル・シンキング」を授業を通して身に付けることが重要であり、そういう授業を工夫していることは素晴らしいと思いました。授業がますます「シンカ」することを期待しています。

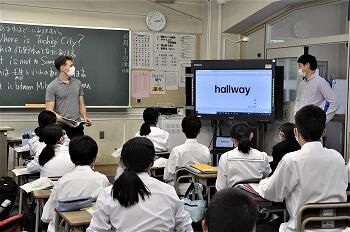

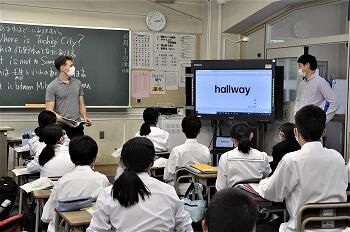

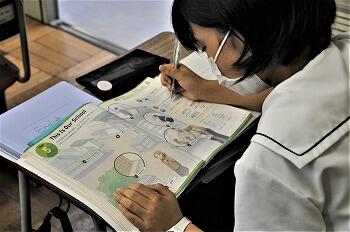

【中1】英語の授業見学(高木先生)

10月1日(金)7限目、中学1年1組の「英語」の授業(高木先生)を見学しました。

授業は「This Is Our School」という単元で、「Tina が母親に自分の学校を案内する」という設定になっています。ALTのデリアン先生もTTで加わっています。

授業は「This Is Our School」という単元で、「Tina が母親に自分の学校を案内する」という設定になっています。ALTのデリアン先生もTTで加わっています。

まずは、前回の授業で、教科書に出てくる単語や文章について学んだこと使って、ペアワークで問題を出し合って確認しています。

次に、この単元で出てくる単語を使って、黒板に出された文章を英語で表します。

書いた英文をペアワークで確認しています。

この文章に出てくる「となりに→ next to 」や「あいだに→ between 」などを使いこなせるように練習します。

次に、デジタル教科書を使って、単語の発音を繰り返し練習します。

こうした下準備を十分にした上で、教科書の本文に入っていきます。

Tinaとお母さんのやり取りをペアワークで、お母さん役とTina役で会話していきます。

いろんな人とペアを組みます。

デジタル教科書の動画で、「Tinaとお母さん」のやり取りを確認しました。

*今日の授業を通して、場所などの位置関係を表す言葉を使って、相手に伝えることを学んでいました。高木先生は、英語の力をつけるためには、『まず英語を好きになることが大切』という信念の下、常に楽しく学べるよう心がけています。そのことが授業を見ていて伝わってきました。

*余談ですが、授業見学をしていると、かなりの確率で、こちらに話を振られることがあるので、気が抜けません。

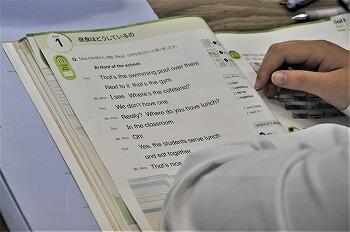

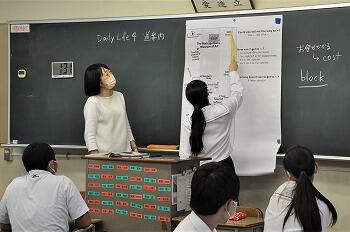

【中2】英語の授業見学(富永先生)

10月1日(金)5限目、中学2年2組の「英語」の授業(富永先生)を見学しました。

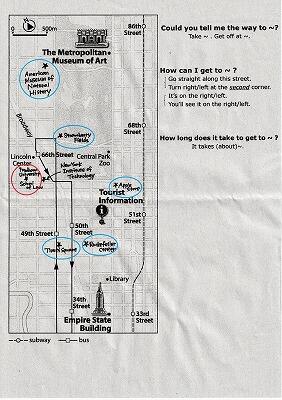

教科書の単元は「Daily life 4 道案内」でした。ニューヨークのマンハッタンで道案内をするとしたら、英語でどう表現すればいいかを学んでいました。

教科書の単元は「Daily life 4 道案内」でした。ニューヨークのマンハッタンで道案内をするとしたら、英語でどう表現すればいいかを学んでいました。

道案内では、聞かれ方によって、答え方も変わってきます。例えば、道順を聞かれているのか、どのくらいの距離なのか、いくらかかるのか、それに応じた答え方を学びます。これは、ニューヨークでなくても応用が利きますね。

授業では、ニューヨークのマンハッタンにある目的地に行くための道案内をペアワークで練習しました。教科書に載っている地図に、富永先生がグーグルマップで調べた「観光スポット」が加えられていました。

ちょうど、この日、眞子様と小室さんの結婚の発表がありましたが、小室さんが学んでいる「フォーダム大学ロースクール」は、マンハッタンの中心部にあることがわかりました(地図の赤丸)。マンハッタンを少し身近に感じた生徒もいたようです。

フォーダム大学ロースクール(Wikipediaより)

廣瀬先生もTTで参加しています。

地図上で道順を指で示しながら、お互いに道案内をしています。

最後に、指名された生徒が黒板で道案内をしてくれました。

*マンハッタンてこんな場所だったんだ、という素朴な感動がありました。この授業を受けた生徒が、やがてコロナの影響が無くなった頃、マンハッタンの地に立つことは大いにあると思います。そんな時、今日の授業が思い出されるかもしれません。実際に、道案内する立場になっている人もいるかもしれませんね。

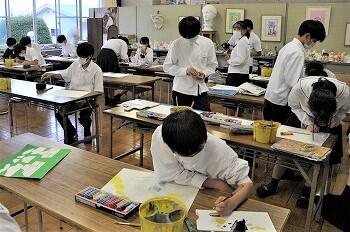

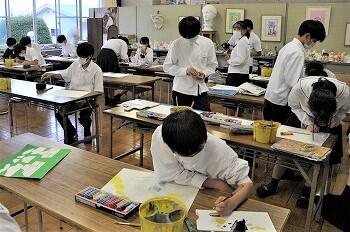

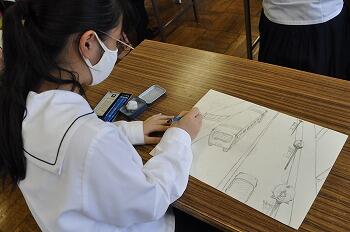

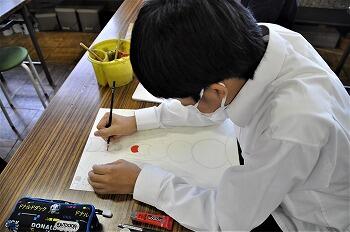

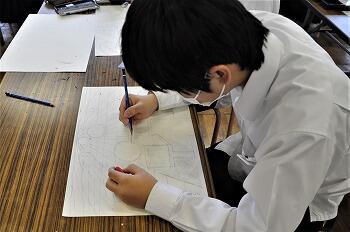

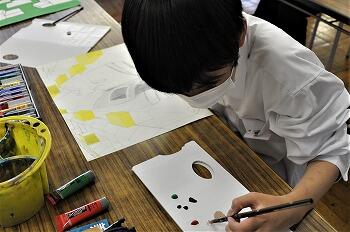

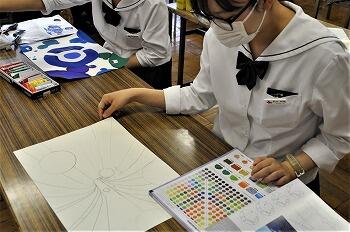

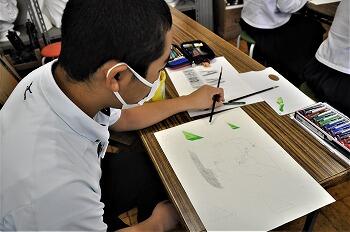

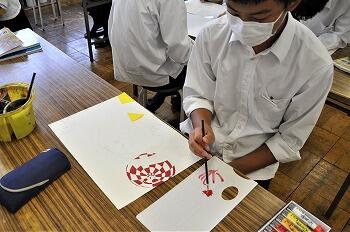

【中2】美術の授業見学(梅澤先生)

10月1日(金)4限目、中学2年2組の「美術」の授業(梅澤先生)を見学しました。

生徒は「立体感のある平面構成」を制作していました。

一人一人がオリジナリティ溢れる作品制作に取り組んでいました。

生徒は「立体感のある平面構成」を制作していました。

一人一人がオリジナリティ溢れる作品制作に取り組んでいました。

*梅澤先生から、いろいろな技を教えてもらいながら、楽しく、かつ真剣に取り組んでいました。完成した作品を見るのが楽しみです。

身近な風景 ~夕焼け

10月1日(金)17時28分頃、田所先生からメールと写真が送られてきました。

「雨はまだ降っていましたが、綺麗な夕焼け、生徒たちも感動していました。」

「雨はまだ降っていましたが、綺麗な夕焼け、生徒たちも感動していました。」

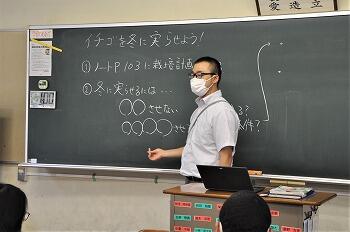

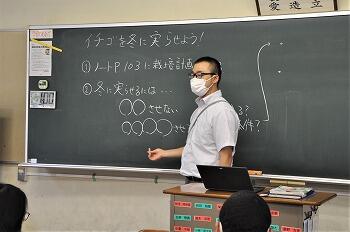

【中2】技術の授業見学(粂谷先生)

9月30日(木)7限目、中学2年2組の「技術」の授業(粂谷先生)の授業を見学しました。今日の授業は、「イチゴを冬に実らせよう」をテーマにタブレットで調べてまとめる学習を行いました。

すでに、イチゴの苗は授業で植えています。通常は5月以降に実ができるのですが、どうしたら、冬に実をつけさすことができるのか、調べて発表します。クリスマスの頃、ケーキにイチゴは必需品ですが、どうしたらそういったことが可能になるのか、を考えます。

まずは、各自でネットで検索して調べていきます。

調べてわかったことなどをタブレット上のワークシートに各自書き込んでいきます。

各自が調べたことをタブレットに入力すると、グループ内で共有することができます。

調べたことをもとに生徒の発表もありました。

実技を行う「総合創作室」では、WIFIが使えないので、タブレットを活用する授業は教室で行うなど、うまく使い分けしています。ここでは、ごく普通の授業道具としてタブレットが活躍しています。

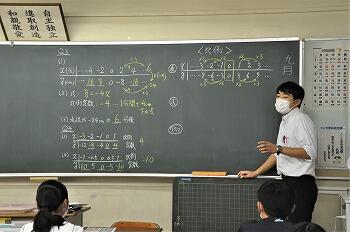

【中1】数学の授業見学(安藤先生)

9月30日(木)6限目、中学1年3組の「数学」(安藤先生、山田先生)の授業を見学しました。授業の単元は、比例関係に関する内容でした。

中1の数学は、2分割で少人数授業をしています。1-3の教室(安藤先生)と隣の選択教室①(山田先生)に分かれて授業が行われています。こうした分割による少人数授業は、授業進度や教え方などについて、担当者同士で綿密に打ち合わせをして実施しています。今日の授業では、まず、時間の経過に伴って水がたまっていく様子を表で表し、そこにどんな関係性があるかを発見し、それを式で表す方法について、手順を追って理解していきます。さらに、グラフでの表し方などについても理解を深めます。

時には、お互いの考えを説明し合ったり、分からないところを聞き合ったりする活動も取り入れています。

そして、最後は振り返りを行い、この時間で何を学び、何ができるようになったか、分からないところはどこかを明確にしていきます。

こうしたサイクルを繰り返すことで、主体的な学びが定着していっています。

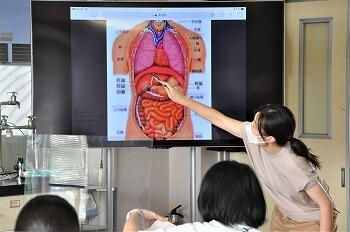

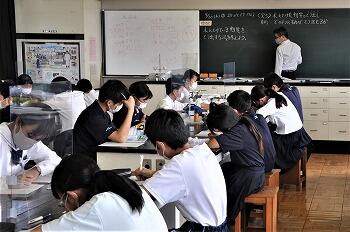

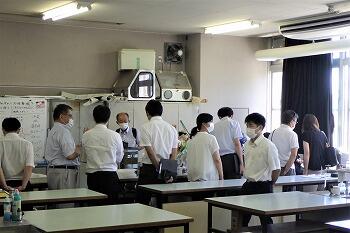

【中2】理科の授業見学(中村先生)

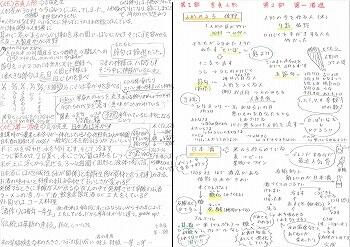

9月30日(木)4限目、中学2年2組の「理科」の授業(中村先生)の後半を見学しました。単元は、第2分野の「消化」に関する内容でした。

この単元では、食物に含まれる栄養分が体内で何に使われ、どのように消化・吸収されるかについて、学習します。

そこで、食べたものが体内でどのようなルートで消化されるのか、これまでに知っている知識を使って、完成させます。

口から順番に生徒からどんどん発言がありました。

人体模型図でも確認しています。

*板書も工夫されているので、単元の内容が整理されて理解できていると感じました。

生徒も楽しく取り組んでいました。今後の授業の展開を楽しみにしています。

【中1】理科の授業見学(神戸先生)

9月30日(木)4限目、中学1年3組の「理科」の授業(神戸先生)の前半を見学しました。今日の学習のめあては、「水にとけている物質を取り出す方法を考えよう」です。

まず、水に物質がとけている水溶液にはどのようなものがあるか、各班から発表がありました。

さらに、その水溶液にとけている物質を取り出すにはどうしたらよいか、班ごとに考えて発表しました。

次の段階は、具体的にどのような実験をすれば、水溶液から物質を取り出すことができるかを、教科書を見ながら、各自、実験計画を作成します。

作成した実験計画をもとに、来週の授業で実験を行います。皆、積極的に授業に参加し、元気に発言していました。なによりも楽しく授業に参加していることが素晴らしいと思いました。

第36回「教育奨励賞」で「努力賞」を受賞しました!

9月17日発行の「内外教育」において、第36回時事通信社「教育奨励賞」で、本校の「努力賞」受賞が発表されましたので、ご披露いたします。その前日、受賞を知らせる通知が届きました。

時事通信社の「教育奨励賞」は、全国の都道府県、政令指定都市の教育委員会などの助言を得て、公私立の幼稚園、小中高校、特別支援学校などから推薦校を選び、時事通信社の記者が直接学校を取材してリポートを作成。それに基づいて選考委員会によって選考されるしくみになっています。

本校は、今年度、栃木県教育委員会から県内の幼小中高、特別支援学校等の代表として推薦を受け、記者の取材を受けました。主題は、A「授業の革新」、B「地域社会に根ざした教育」の2つあり、本校はBの主題で推薦を受けました。

審査の観点は、

①主題について今日的課題を追求しているか。

②研究・実績は数年以上の積み重ねがあり、しっかりと定着している。

③学校が一体となって取り組んだか。

④研究・実践の水準は全国的に見て、その面のトップクラスにあると思われるか。

今年度は、全国で63校の推薦があり、1次審査で30校に絞り込まれ、最終審査の結果、努力賞の受賞が決定しました。先日、栃木県の荒川教育長様からお祝いの電話をいただきました。表彰状等が届きましたら、改めて紹介いたします。

他の受賞校一覧は、以下のとおりです。

教育奨励賞 受賞校一覧.pdf

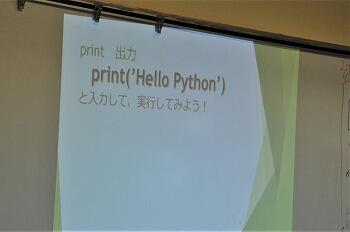

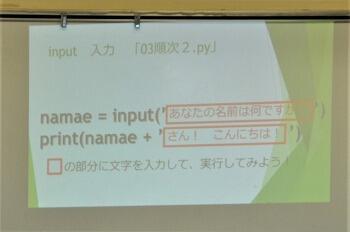

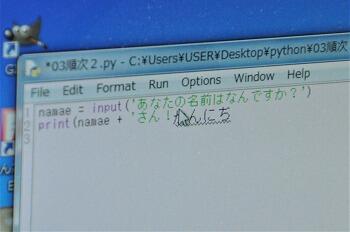

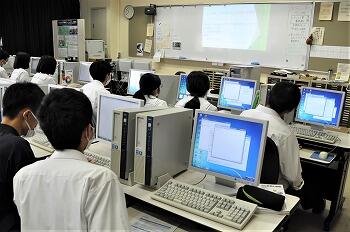

【高1】プログラミングの授業

9月28日(火)2限目、高校1年1組の「情報」の授業(石川先生)を見学しました。「プログラミング言語Python(パイソン)を使ったプログラミングの最初の一歩」と題する授業が行われました。

この授業は、栃木県総合教育センターの「新課程情報Ⅰに関する調査研究」の一環として、調査協力をしている石川先生によって行われました。何人かの先生方が授業見学に来ていました。

用意されたパイソンのひな形に文字を入力し、プログラムを実行させます。

少しずつ、複雑な命令(指示)を作っていきます。

いろいろな命令を組み合わせたりして、オリジナルなプログラムを作っていました。

次回は、自分で作ったプログラムを発表する予定です。

来年度からの教科「情報」でのプログラミング教育の導入に向けて、準備が進んでいます。

身近な風景 ~メダカ

9月25日(土)、イオンモール佐野新都市の東側に広がる田園地帯では稲刈りが行われていました。その片隅では、水が止められた用水路に、メダカの姿がありました。

メダカは絶滅危惧種にもなっていますが、このあたりの水田の用水路には、たくさんのメダカが生息しています。

メダカは絶滅危惧種にもなっていますが、このあたりの水田の用水路には、たくさんのメダカが生息しています。

稲刈りをしている周囲には、シラサギが5,6羽集まっています。エサでも探しているのでしょうか。

この頃になると、水田に水を送る用水路の水は、ほとんど干上がっています。ポンプによる給水はありませんので、溜まっていた水は、やがて蒸発してなくなってしまいます。

ここもそんな場所の一つです。用水路の深くなっている場所にかろうじて水が残っていますが、このまま雨が降らなければ、干上がってしまうのは時間の問題でしょう。

そんな水たまりをよく見ると、水面が波立っています。メダカがたくさんいました。(冒頭の写真)

動画:用水路のメダカ(2021.9.25)

この水たまりのメダカはどうなってしまうのでしょうか。水が完全に干上がってしまったら、生きていくことはできません。メダカは絶滅してしまうのでしょうか。

しかし、こうしたことは、おそらく毎年起こっているはずです。完全に水が干上がった場所ではメダカの死滅は避けられないでしょう。それでも、翌年は再びメダカの姿を目にすることができます。

実は、水田の用水路に水があるときはいろいろな場所とつながっています。そこには、冬場でも水が干上がらないコンクリートの水路や用水路に水を引く本流もあり、そこにもメダカが生息しています。翌年、水田の用水路に水を入れる際に、そうした水路で冬を越していたメダカが一緒に流れ込んでくるのではないかと思います。

こうした現象はメダカだけに見られるわけではありません。本校の科学部がかつてカメの行動を研究していた際、田植えが近くなり、水路に水を入れると、不思議とクサガメがたくさん水路に集まってきました。このように季節によって水があったり無くなったり、という特殊な環境には、それに適応した生物の生き方があって、それが毎年、繰り返されています。メダカの場合は、水がなくなると取り残された個体は残念ながら移動することはできないので、死を迎えることになります。

実は、ここでメダカが取り残されていることは、地元の生き物に詳しい草野さんという方から教えていただき、現場を見てきました。心優しい草野さんは、メダカを網で捕獲し、バケツで近くの水が流れている本流に運んで放流されたそうです。

(草野さんが捕獲・救出したメダカの一部)

草野さんが救出したメダカの何匹かは、来年もまた同じ水路に戻ってこれるかもしれません。そうして繋がっていく命があるのもまた事実です。(希少生物の保護などを考える際には、避けては通れない問題です。)

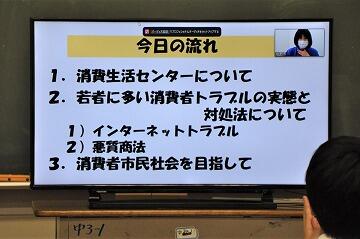

【中3】消費者教育

9月24日(金)6限目、中学3年1組の「家庭科」の授業の中で、佐野市消費生活センターによる「若者の消費者トラブルと対処法について」と題する講話が、リモートで行われました。

講師は、佐野市消費生活センターの黛先生と池田先生でした。

若者をめぐる消費者トラブルとしてどんなことがあるのか、そして、その対処法について、多くの資料を使いながら説明していただきました。

こうしたトラブルに巻き込まれないことが第一ですが、もし、巻き込まれた時の対処法を知っておくことは、とても大切なことです。このような機会を設けていただき、ありがとうございます。

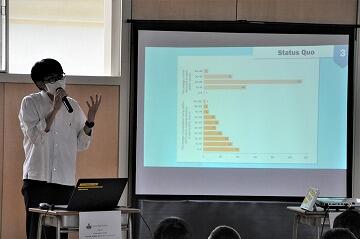

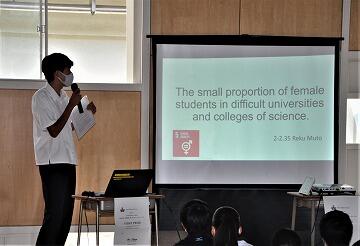

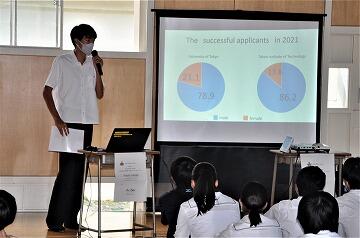

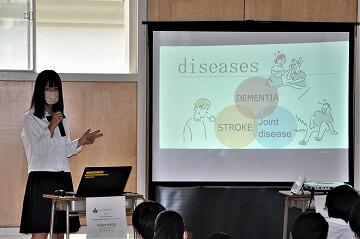

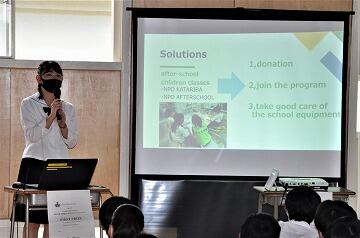

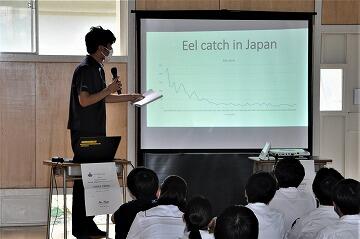

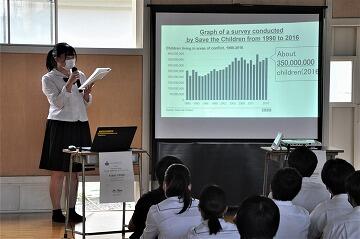

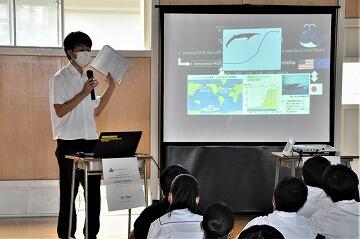

【高2】英語プレゼンテーションコンテスト

9月24日(金)7限目、武道場で「高2英語プレゼンテーションコンテスト」が開催されました。

本コンテストは、「英語表現」の授業の一環として、SDGsに関するプレゼンを行うことで、社会的課題に関する理解を深め、自らの考えを英語で述べる体験を行い、プレゼンスキルの向上を図ることを目的としています。

すでに、各クラスで全員の発表を行い、クラス代表2名、計8名が選出されています。

司会は、藤田菜摘さんと大森桃羽さん(2年4組)です。

また、審査の集計業務は若田部夢翔君(2年1組)と関塚大翔君(2年3組)が行いました。

①関根圭汰君(2年4組)

②武藤玲矩君(2年2組)

③片柳賀那さん(2年3組)

④内村悠之介君(2年1組)

⑤篠原彩絢さん(2年2組)

⑥横塚功樹君(2年4組)

⑦岸 愛梨さん(2年1組)

⑧山口敏弥君(2年3組)

*以上8名のプレゼンがありました。審査員は、校長、ALT(ダリアン)、大嶋先生、大和先生の4名です。私は、各代表の英語の発表内容については、隣に座っていた大和先生に何を言っているのかを教えてもらいながら審査(各項目ごとに5段階評価)しました。4人の合計点により、以下の通り、1位から3位を決定しました。なお、3位は同点であったため、両者を3位としました。

1位:片柳賀那さん

→・スライドの情報量が適切で、はっきりとわかりやすく示されていた。

・タイトルと発表内容がうまく対応していた。

・トピック自体が興味深かった。

2位:武藤玲矩君

→・理系の大学での女子の入学者が少ないことに対して対策を示すなど、主張

が明確であった。

3位:横塚功樹君

→・クジラという題材が面白い。目の付け所が良かった。

岸 愛梨さん

→・子供の兵士を何とか無くしたいという意欲を感じた。

*代表者の8名とも、それぞれに良いところがありましたが、トータルで以上の4名が入賞となりました。おめでとうございます。

*コロナの影響で、考え方や気持ちが内向きになりがちですが、英語でのプレゼンにチャレンジすることで、前向きな気持ちを奮い立たせてくれたのではないかと思います。とても素晴らしい企画だったと思います。

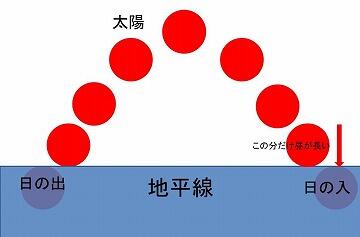

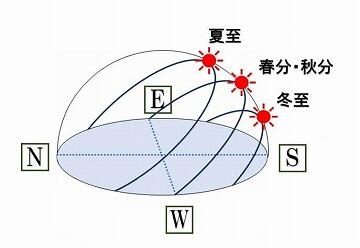

身近な風景 ~秋分の日

9月23日(祝)、今日は「秋分の日」です。昼と夜の長さがほぼ同じになるとされています。でも、それって本当でしょうか?

宇都宮市の日の出・日の入時刻から、昼と夜の時間を計算してみたら、こんなことがわかりました。

つまり、秋分の日といっても、実際には、昼の時間の方が14分も長いんです。昼と夜の時間の差が最も少ないのは、9月26日でした。これって、おかしくないですか?

宇都宮市の日の出・日の入時刻から、昼と夜の時間を計算してみたら、こんなことがわかりました。

つまり、秋分の日といっても、実際には、昼の時間の方が14分も長いんです。昼と夜の時間の差が最も少ないのは、9月26日でした。これって、おかしくないですか?

確かに、言葉の定義から考えると矛盾していますね。

しかし、その理由は、こんな風に考えることが出来ます。

(青柳作図)

日の出時刻は太陽が地平線から出てくる瞬間、日の入時刻は太陽が地平線に沈み切った瞬間です。仮に、地平線を太陽が出てくる瞬間をスタートとして、ゴールを地平線に到達した瞬間と考えると、昼夜はほぼ等しくなりますが、地平線に隠れるまでに時間がかかりますので、その分、昼が14分ほど長くなる、ということになります。

このように、実際の昼夜の長さの感覚とは、ずれがあることがわかります。つまり、感覚的には、秋分の日でも、まだ昼の方が長い、ということになりますね。

また、春分・秋分では、「太陽は真東から昇り、真西に沈む」という特徴もありました。

(参考)

さらに、厳密には、以下のように定義されています。

「天球上で黄道が赤道と交わる2点を分点と呼ぶが,そのうち,太陽が年周運動によって赤道の北側から南側に横切る点を秋分点という。すなわち,黄道上で黄経180゜の点である。太陽が秋分点を通過する瞬間が秋分であり,秋分を含む日を秋分の日と呼ぶ。」(以上、世界大百科事典「秋分点」より)

→昼と夜の時間が同じになる、というのは、太陽が秋分点を通過する際の地球上の現象ということになります。

身近な風景 ~コスモス

9月23日(祝)、例年だと、ヒガンバナが見ごろを迎えている頃ですが、今年は開花が2週間ほど早かったため、もう枯れかかっています。代わりに、コスモスが存在感を強めています。

いろいろな色や品種があるようです。

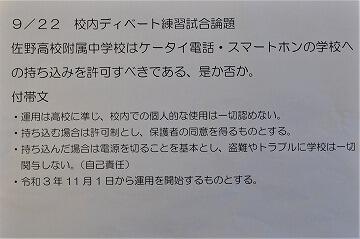

【中学】日本語ディベートの練習試合(中1)

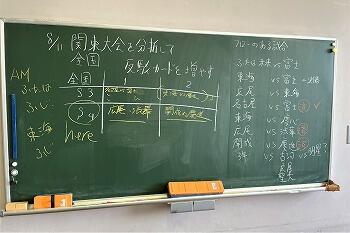

9月22日(水)放課後17時過ぎ、グリーンカーテンで育てている植物名を確認するため、技術担当の粂谷先生を探しに校舎内をふらふらしていたら、選択①教室に生徒が大勢集まっていました。中学1年生同士で、「日本語ディベートの練習試合」をこれから行うそうなので、見学させてもらいました。(中3がジャッジをしています)

今日の論題は以下の通りでした。

(注:あくまでも、ディベートの論題として設定したものです。実際に学校で議論しているわけではありません。)

肯定側、否定側ともに、考えられる根拠を述べたり、それに対する反論などが繰り広げられました。発言している生徒以外も、記録を取ることはもちろんですが、アイディアがあると、付箋にメモを書いて、発言者に渡したりしていました。入学してから約半年で、ここまで自分たちだけでできるようになるんだなあと感心しました。

*日本語ディベートは、全国大会に向けて頑張っていました。応援しています。

【中2】知事盃ゴルフ・ジュニアの部中学女子「第3位」入賞!

9月20日(祝)、那須町の「那須伊王野カントリークラブ」で、第56回栃木県知事盃争奪ゴルフ競技大会ジュニアの部(女子の部(中学生))の決勝が行われ、中学2年1組の二渡行夏(ふたわたり あんな)さんが、見事3位に入賞しました。おめでとうございます。

二渡さんは、今年5月に行われた「県ジュニア中学女子1,2年の部」で優勝しています。今回の「栃木県知事盃争奪ゴルフ競技大会」は、本県では最も伝統があり格式の高い大会です。中学3年生も参加している中、堂々の3位となりました。(ちなみに、1,2位はともに中3です。)

Q1:今回の大会を振り返って、自分のプレーについて、どう思いますか。

→「ショットは良かったですが、グリーンを外した時のアプローチがうまく寄せられませんでした。そのため、ボギーでスコアを落としてしまったことが反省点でした。今後は、グリーン周りを克服したいです。」

Q2:普段はどんな練習をしているのですか?

→「群馬県にあるクラブチームに所属していますが、コロナの影響でクラブチームでの練習は全くできませんでした。そのため、近くのゴルフ練習場の「打ちっぱなし」に連れて行ってもらい練習していました。週2回は先生について教わりました。」

Q3:今回、決勝で戦った人たちとは、普段から面識があったのですか?

→「月に1回、県の強化練習に参加しており、そこで一緒に練習をしている仲間です。それぞれ、どのくらい上手いかはよくわかっていますが、段々と、互角に戦えるようになってきました。」

Q4:次の目標は何ですか?

→「11月に全国大会の関東予選が千葉県であります。そこで、上位20名に入ると全国大会に出場することが出来ます。おそらく、パープレイ72を切るくらいの成績を出さないと厳しいと言われています。(ちなみに、今大会では75でした)ただ、ドライバーやユーティリティのシャフトを変えたら自分に合っていて調子が良くなっています。」(注:私はゴルフをやっていないので、技術的なことはわかりません。)

*とにかく全国で勝負したい、という気持ちが伝わってきました。普段の努力が実を結んでいることがわかりました。11月の全国大会予選(関東大会)に向けて頑張ってください。応援しています。

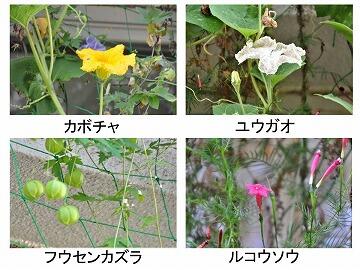

身近な風景 ~グリーンカーテンの花図鑑

9月22日(水)朝7時40分頃、中学2年生の教室前のグリーンカーテンには、いろんな花が咲いていました。

このグリーンカーテンの特徴は、一言でいうと多様性です。教室の中からだと、ほとんど気づかないかもしれませんが、それぞれが個性を発揮しています。

身近な風景 ~中秋の名月

9月21日(火)、今日は「中秋の名月」です。中秋の名月が満月の時期と重なるとは限らないそうで、2013年以来8年ぶりということです。夕方は雲が多く、今日は無理かなと思っていましたが、夜中になってくると雲が消え、月の光が輝きを放っています。とても綺麗です。

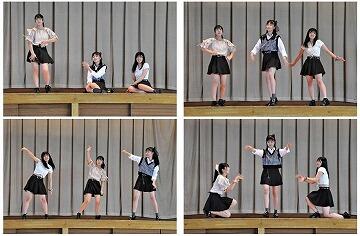

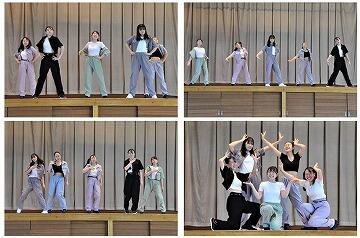

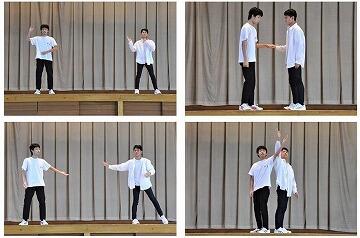

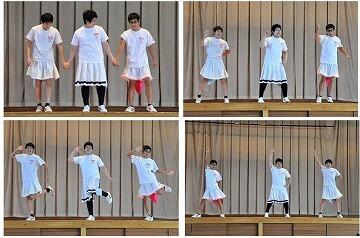

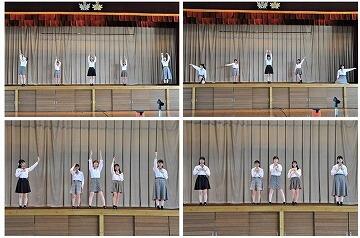

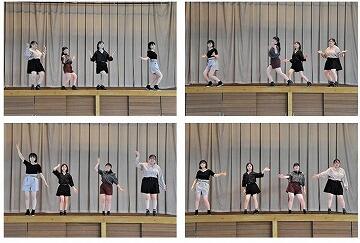

【高2】体育・ダンス選択者の発表会

9月21日(火)7限目、高校2年1,2組の体育の選択授業で、ダンス選択者の発表会がありました。すでに、前半は9月14日(火)に終わっていたそうですが、後半の発表のみ見学しました。

今日は、全部で8チームの発表がありました。発表順に、チーム名と曲目、4シーンを紹介します。

①チーム名「NiZiUni」

曲名「Take a picture」

②チーム名「ゆまちん ブルドッグ」

曲名「Russian Roulette」

③チーム名「他力本願」

曲名「アイボリー」

④チーム名「HASSY」

曲名「DALLA DALLA」

⑤チーム名「寺ですか? はい僧です」

曲名「三原色」

⑥チーム名「ウマ漢プリティダービー」

曲名「うまぴょい伝説」

⑦チーム名「くすの木坂46」

曲名「僕は僕を好きになる」

⑧チーム名「ボアズ」

曲名「ブラックピンク」

*以上でした。皆、気合が入りまくりで、かっこ良かったです。誰も物おじしないで堂々と楽しく踊ってました。すごく良かったと思います。

身近な風景 ~ヒガンバナの開花④

9月19日(日)17時、三毳山の万葉植物園のヒガンバナは、まさに満開でした。

空が青く澄み渡る中、山全体と満開のヒガンバナが池の水面に映り込み、幻想的な風景の中に吸い込まれそうになりました。空に浮かんだ虹色の島と、橋でつながっているような錯覚を覚えました。

空が青く澄み渡る中、山全体と満開のヒガンバナが池の水面に映り込み、幻想的な風景の中に吸い込まれそうになりました。空に浮かんだ虹色の島と、橋でつながっているような錯覚を覚えました。

お天気も最高で、大勢のカメラマンが撮影していました。

<おまけ>

白いヒガンバナの投稿がありました。

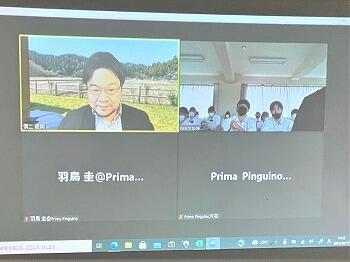

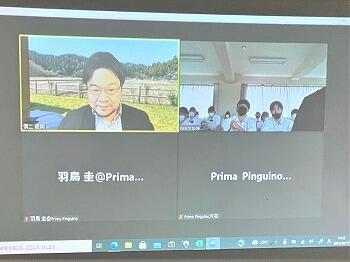

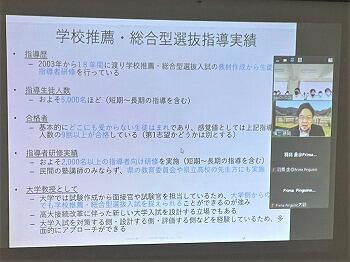

【高3】学校推薦・総合型選抜対策研修

9月17日(金)6,7限目、旭城ホールで、高校3年生の希望者約50名を対象に「学校推薦・総合型選抜対策研修」を実施しました。この研修は、簡単に言うと「どんな志望理由書を書けば、大学に合格できるか」という内容でした。

講師の藤岡慎二先生は、教育を核とした地域活性化・地方創生に関する事業を展開している「株式会社 Prima Pinguino 」の代表取締役で、産業能率大学経営学部教授としても活躍されています。島根県立隠岐島前(おきどうぜん)高等学校など「高校魅力化プロジェクト事業」や「学校推薦・総合型選抜&新大学入試対策事業」にも取り組まれています。→ Prima Penguino ホームページ

学校推薦・総合型選抜指導事業では、2003年から5000名ほどの生徒を指導されており、9割以上の合格実績をあげています。その教材やメソッドは全国の高校や塾・予備校に拡がっています。

今回は、いまやひっぱりだこの藤岡先生に特別にお願いし、本校で学校推薦型選抜や総合型選抜での受験を考えている約50名の生徒を対象に、Zoomでのオンライン講義を実施していただきました。

今日の講義の内容は、

1 大学での学びと学校推薦・総合型選抜

2 志望理由を完成させる7つの観点とは

3 志望理由書の考え方・書き方

の3点です。

藤岡先生は大学教授でもありますので、大学の先生は志望理由書のどこを見ているのか、という視点から、実際に志望校(慶應義塾大学)に合格した生徒が書いた「志望理由書」の見本を読み解き、何が必要で、どう書けばよいかについて、具体的な説明をしてくださいました。

生徒の中には、志望理由書の見本を読み、あまりに独創的なので、これは悪い見本かと思った者もいたようでした。藤岡先生の講義を受け、そもそも、志望理由書は、誰に何を伝えなければならないのかを再認識し、自分が作成している志望理由書に何が足りないかを思い知らされたのではないかと思います。また、コロナ以前とWithコロナ時代では、学校推薦・総合型選抜への向き合い方(大学が何を知りたいか)が変わってきていることや、志望理由書の冒頭の30秒(5,6行)で合否がほぼほぼ決まる?といった驚愕の事実も教えていただきました。

何人かに感想を聞いてみると、「難しい内容もあったが、講義を受けることが出来てよかった。まだ時間があるので志望理由書を書き直したい。とても参考になった。」といった内容でした。

藤岡先生ありがとうございました。今後ともご指導よろしくお願いいたします。

【高校】女子テニス部、県大会出場!

女子テニス部は、南部支部予選を勝ち上がり、9月25日(土)、26日(日)に行われる県大会に出場します。

出場するのは、ダブルスで笹村色織さん、中塚麻耶さんのペア、そして、シングルスの木塚春華さんの3名です。

9月17日(金)の17時頃、練習中の部員から、県大会に向けた意気込みなどを語ってもらいました。

まずは、ダブルスの「笹村・中塚」組です。

→「私たちは、中学生のテニス部の時から組んでいるペアで、お互いに気心が知れたところが強みだと思います。去年は試合ができませんでしたが、南部支部予選会では、調子が良く、これはいける、と思いました。県大会は初めての出場ですが、中学校での試合経験を活かして頑張ります。まずは、初戦突破です。」

次に、シングルスの木塚さんです。

→「私も県大会出場は初めてなので、少し緊張していますが、とりあえず1勝したいと思います。」

*3名とも、控えめに初戦突破を目標に上げてくれましたが、遠慮せずに頑張ってください。応援しています。

*また、中3の早期入部で、角田優衣さん、角田優妃さん、長竹優果さんが参加していました。中高一貫のメリットを活かして、頑張ってください。

まずは、ダブルスの「笹村・中塚」組です。

→「私たちは、中学生のテニス部の時から組んでいるペアで、お互いに気心が知れたところが強みだと思います。去年は試合ができませんでしたが、南部支部予選会では、調子が良く、これはいける、と思いました。県大会は初めての出場ですが、中学校での試合経験を活かして頑張ります。まずは、初戦突破です。」

次に、シングルスの木塚さんです。

→「私も県大会出場は初めてなので、少し緊張していますが、とりあえず1勝したいと思います。」

*3名とも、控えめに初戦突破を目標に上げてくれましたが、遠慮せずに頑張ってください。応援しています。

*また、中3の早期入部で、角田優衣さん、角田優妃さん、長竹優果さんが参加していました。中高一貫のメリットを活かして、頑張ってください。

【高校】男子テニス部、県大会出場!

男子テニス部は、南部支部予選を勝ち上がり、9月25日(土)、26日(日)に行われる県大会に出場します。

出場するのは、ダブルスで小林瑛大君、田中誠人君のペア、高山湧斗君、高橋亮介君のペア、そして、シングルスの北條晴己君の5名です。

9月17日(金)の17時頃、練習中の部員から、県大会に向けた意気込みなどを語ってもらいました。

まず、「小林・田中」組です。

→「南部支部予選では、勝負所で絶対に引かなかったことが、勝てた要因でした。精神的にも成長したことを感じました。県大会では、2回勝ってベスト16を目指します!」

次に、「高山・高橋」組です。

→「南部支部予選では、最初は調子が上がらず、0-3で負けていましたが、そこから一気に巻き返して、6-3で勝利することができました。以前の自分たちだったら、途中であきらめていたかも知れませんが、不思議と負ける気がしませんでした。自分たちの力を出せば勝てる、そう信じて戦うことができました。県大会でも、あきらめずに戦い抜きます。」

最後に、シングルスの北條君です。

→「前回の大会に比べて、南部支部予選では、最後まであきらめず、粘り抜くことができたことで、自分の成長を感じました。県大会でも、粘り抜くテニスで、ベスト16を狙います。見ていてください!」

*力強い熱い言葉を聞かせてもらいました。県大会でも頑張ってください。応援しています。

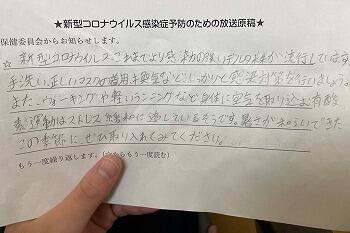

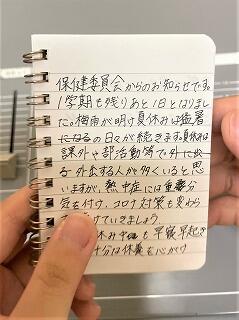

【中学】保健委員会のお昼の放送

9月16日(木)昼食時、中学校の保健委員会から、1年2組の岸魁晟君が生徒への呼びかけを行いました。自分で考えた文章を堂々と話していました。感染症対策やストレス解消に向けた気持ちが伝わってきました。

【中高】旭城祭実行委員会反省会

9月16日(木)放課後、中高の旭城祭実行委員会による「旭城祭反省会」が行われました。それぞれの係から、良かった点や改善すべき点などが報告されました。

この旭城祭にかけてきたそれぞれの思いが、熱い言葉となり、みんなの心の中で共鳴していました。中学生も高校生といっしょにやれたことが、素晴らしい体験になったようです。このような反省が引き継がれ、翌年の旭城祭は、さらに素晴らしいものになっていくことでしょう。若い力、若者の素晴らしさを感じました。

最後に、実行委員長の長竹君が中央に立ち、「三三七拍子」で締めくくりました。

また、実行委員会を引っ張ってきた長竹委員長にも惜しみない拍手が送られました。

皆さん、お疲れさまでした。そして、ありがとう!

身近な風景 ~ヒガンバナの開花③

9月16日(木)今日は、校庭のヒガンバナがほぼ満開でした。一番の見頃かも知れません。

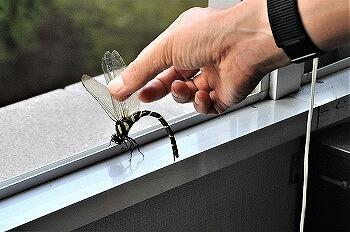

身近な風景 ~オニヤンマ

9月15日(水)8時30分頃、高校の保健室にオニヤンマが入ってきました。中條先生が捕まえて、校長室に持ってきてくれました。

どうやって捕まえたのかは聞きそびれましたが、とても元気な個体でした。

顔面をじっくり見ると、まさに「仮面ライダー」ですね。捕獲者として、空中を飛び回る姿には、美しさを感じます。

この時期、学校の校舎内に時々入ってくることがありますが、よく捕まえました。さすがです。窓の外に向かって離すと、あっという間に飛び立ってしまいました。

【中高】いじめ・教育相談アンケート結果

8月27日に実施した「いじめ・教育相談アンケート」の集計結果を公表します。

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート集計結果(高校).pdf

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート集計結果(中学).pdf

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

なお、生徒が回答したアンケートについては、担任、生徒指導部長、教頭、校長が全て目を通し、内容によっては本人から直接話を聞いたり、アドバイスしたりしています。

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート集計結果(高校).pdf

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート集計結果(中学).pdf

R3.8.27 いじめ・教育相談アンケート・自由記述.pdf

なお、生徒が回答したアンケートについては、担任、生徒指導部長、教頭、校長が全て目を通し、内容によっては本人から直接話を聞いたり、アドバイスしたりしています。

【中3】数理探究「佐野の地層と成り立ち」

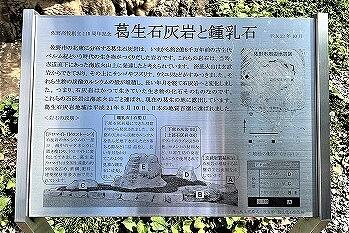

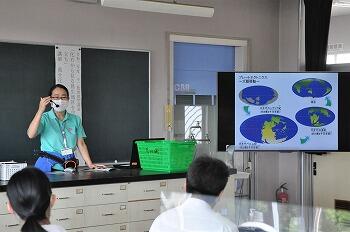

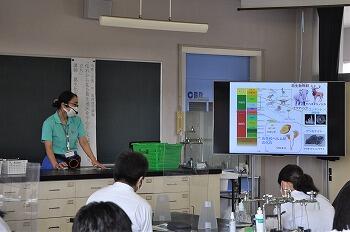

9月15日(水)1・2限目、中学3年2組の数理探究は「佐野市葛生化石館」学芸員の奥村よほ子先生による「佐野の地層と成り立ち」と題する特別授業がありました。

まずは、「佐野周辺の地質」についての説明から始まりました。

石灰石は、世界ではどのように利用されているのでしょうか?

佐高の前庭には。石灰石の標本があります。今から10年前、「創立110周年記念モニュメント」として作成されました。

このモニュメントには、葛生から産出するすべての石灰岩が含まれています。

モニュメントの案内プレートは、奥村先生に監修していただきました。

こうした石灰岩は、もともとは海に棲んでいた炭酸カルシウムでできた殻を持つ海生生物の遺骸が集まってつくられたものです。葛生の石灰岩は、今から約2億6000年前に、熱帯地域の海で生息したフズリナやウミユリなどの生き物によって作られました。プレートテクトニクスによって、はるばる佐野にたどり着きました。

佐野市で発見された化石たちのお話もありました。

最後に、学芸員というお仕事について、説明してくださいました。

現在の奥村先生の御研究についてです。

最後は、佐野で産出する化石の観察を行いました。フズリナとウミユリの化石を用意してくださいました。

講話の最後に、質問コーナーがありました。

クラス代表からのお礼の言葉です。ありがとうございました。

使ったルーペなどはアルコール消毒をして返していました。

終了後も奥村先生への質問や化石の勉強をするにはどうしたらよいか、など興味深いお話がありました。

以上、今日のご講話を振り返ってみました。とてもためになった時間でした。

本当にありがとうございました。

明日は、3年1組と3組で、特別授業を行う予定です。

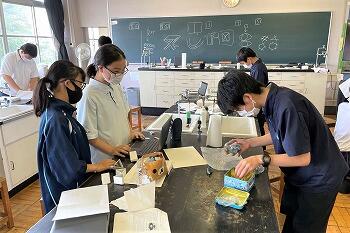

【中学】速報「科学の甲子園ジュニア」全国大会出場決定!

令和3(2021)年度、第9回「科学の甲子園ジュニア」栃木県大会で、「佐野高等学校附属中学校A」チームが、総合成績で第1位となりました。

その結果、令和3年12月3日(金)~5日(日)に行われる全国大会(兵庫県にて開催)への出場が決定しました。本校始まって以来の快挙です。おめでとうございます。

その結果、令和3年12月3日(金)~5日(日)に行われる全国大会(兵庫県にて開催)への出場が決定しました。本校始まって以来の快挙です。おめでとうございます。

「科学の甲子園ジュニア」栃木県大会は、8月28日(土)、県内3会場で実施され、20チームが参加しました。今年度は、コロナの影響で、急遽、実技競技がなくなり、筆記競技だけの勝負となりました。本校からは、AチームとBチームの2チームが参加しました。

9月14日、成績が公表され、Aチームは全国大会に出場できることとなりました。

全国大会での健闘を祈っています。2チームともよく頑張りました。

「佐野高等学校附属中学校A」:総合1位(筆記競技178点/300点、平均132.1点)

「佐野高等学校附属中学校B」:総合9位(筆記試験144点/300点、平均132、1点)

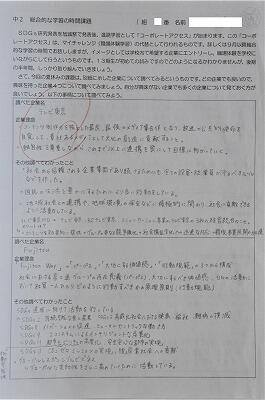

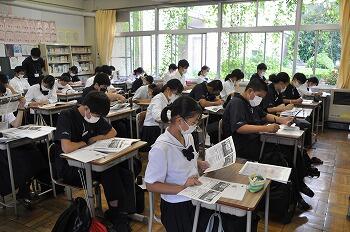

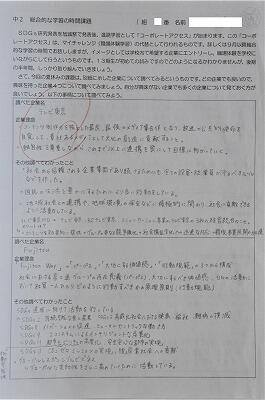

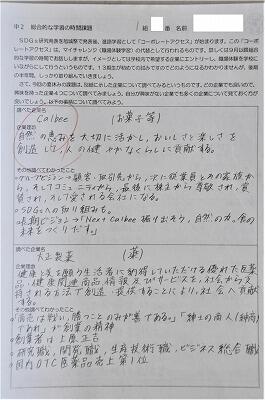

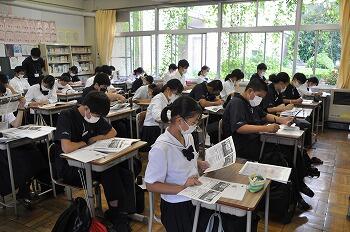

【中2】企業へのオンライン・インターンシップ

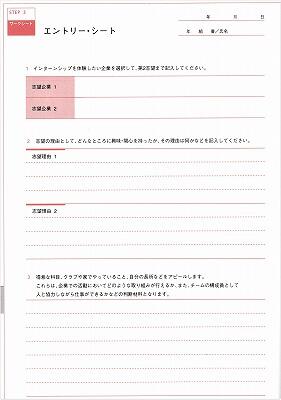

9月14日(火)6・7限目、中学2年生の総合の時間に「CORPORATE ACCESS(コーポレート アクセス)」と称する「企業へのオンライン・インターンシップ」プログラムに取り組みました。

例年だと、中学2年生では、2学期中に「マイチャレンジ(職場体験)」を実施していますが、今年度は新型コロナの影響で実施することが出来ません。

そこで、教育と探究社が開発した「探究学習プログラム」の一つである企業探究コース「コーポレートアクセス」を導入し、オンライン・インターンシップ(職場体験)を実施することにしました。

このプログラムは、今年度、全国37都道府県265校、4万5,000人の中高生が受講していますが、栃木県では本校が初めての導入です。→ クエストエヂュケーション

本プログラムには、以下の4つのステップがあります。

1 活動の準備(本時)

→生徒は教室で、各企業のインターン募集動画をみます。動画では各企業の社員が、自社の事業内容や企業理念、文化や魅力について語り、自社へのエントリーを呼びかけます。生徒は自らが志望する企業を決め、企業ごとに4~6人程度でチームを編成。リーダーやチーム名、目標を決めて共に課題に取り組むチームが形成されます。

2 会社の仕事をする

→自らのインターンする企業がどのような活動をしているのかリサーチをしたり、アンケート調査を行います。生徒たちはチームで話し合い、毎日通うコンビニで企業の商品を見つけたり、自分たちの足と目を使って情報を得ていきます。

3 ミッションに取り組む

3 ミッションに取り組む

→企業からのミッションを受けとり、チームで取り組みます。ミッションは例えば大和ハウスの場合、「人が生きる原点を支える新商品」を提案すること。これは、同社の企業理念「共に創る。共に生きる。」を反映したもの、まさに社員が本気で取り組むような内容です。生徒たちは意見を出し合って、具体的な案に落としこみ、企画をまとめあげていきます。

4 プレゼンテーションをする

4 プレゼンテーションをする

→自分たちのオリジナルの企画を、どのように提案したら最も効果的に人に伝わるか、構成や演出を考えます。各教室で発表会を行い、生徒同士で審査し振り返ります。

今日は、まず、企業(12社)のインターン募集動画を見て、自分がどの企業にインターンするかを決めました。各動画は2分程度の長さです。

生徒は、事前に家庭で、12の企業から興味のいある企業を4つ選んで、インターネットで調べてきており、それに加えて、インターン募集動画を見て、自分がインターンする企業を決めました。

石塚先生がコーディネーター役で、Zoomで各クラスに作業の指示をしていました。

今日は、まず、企業(12社)のインターン募集動画を見て、自分がどの企業にインターンするかを決めました。各動画は2分程度の長さです。

生徒は、事前に家庭で、12の企業から興味のいある企業を4つ選んで、インターネットで調べてきており、それに加えて、インターン募集動画を見て、自分がインターンする企業を決めました。

石塚先生がコーディネーター役で、Zoomで各クラスに作業の指示をしていました。

生徒は、エントリーシートに、インターンシップを体験したい企業を第2希望まで記入します。また、志望の理由や自己アピールを記入します。

この結果をもとに、来週の総合の時間では、同じ企業を志望する者同士で、4~6名程度のグループが発表されます。クラス横断でグループを作ります。12の企業、どれも魅力的ですが、来週は一つに絞り込んだ企業について、オンラインでインターンシップに参加し、会社の仕事を体験していきます。

とても面白そうなプロジェクトですね。来週も楽しみにしています。

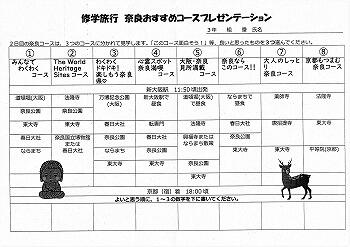

【中3】修学旅行 奈良おすすめコースプレゼン大会

9月14日(火)6・7限目、旭城ホールで、中学3年生は「奈良おすすめコースプレゼンテーション」を行いました。

中学3年生の修学旅行(広島・京都・奈良方面、3泊4日)の2日目の奈良コースは、3つのコースに分かれて見学します。そのため、各クラスから選ばれた6グループの発表が見て、良いと思う順に数字を入れ、見学するコースを選びます。

それぞれに思い入れやこだわりがありました。どれも甲乙つけがたい感じがしました。

最後に、中3の担任団からもプレゼンがありました。

星野先生のプレゼンです。「大人のしっとり奈良コース」というタイトルで、薬師寺、唐招提寺、東大寺について、紹介していました。

次は柾木先生です。タイトルは「京都もつまむ奈良コース」で、法隆寺、東大寺、平等院の3つを紹介していました。

先生方のプレゼンも含めて、明日、投票となっているようです。果たして、どの班のプレゼンが一番、皆さんの心をつかんだでしょうか。楽しみです。

身近な風景 ~ヒガンバナの開花②

9月13日(月)、佐野高校の前庭でもヒガンバナの開花が始まっていました。

やはり、今年の開花はどこも早いですね。

やはり、今年の開花はどこも早いですね。

昨日、田んぼの土手に咲いていた花の色の方が、赤い色が濃かったような気がします。

身近な風景 ~ヒガンバナの開花①

9月12日(日)佐野市富士町の田んぼでは、ヒガンバナが開花していました。ちょうど1週間前には、地面から茎が伸びているのに気が付きました。今年は出足が早いような気がします。

【高校】新人テニス大会南部支部予選

9月11日(土)、栃木市運動公園で、「令和3年度栃木県高校新人テニス大会南部支部予選」のシングルスの試合が行われました。清原球場での野球の試合終了後、栃木市運動公園のテニスコートに向かいました。試合は大詰めで、各ヤマの決勝戦が行われており、応援に力が入っていました。

部長の田中君(写真の一番手前)は、

「今まで長時間の練習ができなかったため、長い試合になるときつかったです。しかし、皆、この試合のために頑張ってきました。いい結果が残せなかった人も、次につながるいい経験になりました。」と語ってくれました。

15日(水)には、足利市運動公園で、ダブルスの試合があるそうです。

そこでも、全力で頑張ってきてください。応援しています。

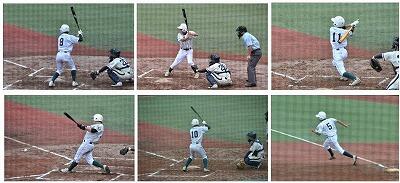

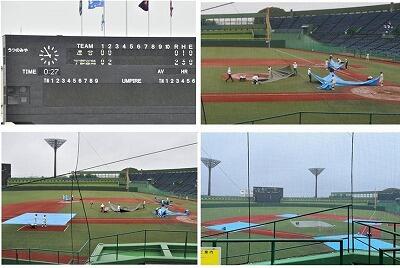

【高校】秋季高校野球大会

9月11日(土)「第74回秋季栃木県高等学校野球大会」が開幕し、本校の野球部は、清原球場の第一試合に出場しました。今大会は、佐野・佐野東・小山北桜の連合チームで参加しました。1回戦の対戦相手は、強豪の宇都宮商業です。

小雨が降る中、8:30から試合が開始されました。

現在、部活動は他校との練習は認められていませんので、連合チームは、先月の交流戦以来、ぶっつけ本番での対戦でした。

1回表裏、順調な滑り出しをしました。2回には1アウト2,3塁の好機もありましたが、あと1本が出ず、無得点。その裏、連打で2点取られましたが、ここまで、ほぼ互角の戦いぶりでした。先発ピッチャーの古橋君の投球にも力が入っています。

連合チームには、先発メンバーとして、古橋君(ピッチャー)、若田部君(センター)、大門君(サード)、三品君(ショート)が出場し、控えには、猿橋君、小林君、田中君、松本君、郷君が入っています。

宇都宮商業のピッチャーにも食らいついていました。

ところが、2回が終わった時点で、雨足が強くなったため、一時中断となりました。

時刻は8時55分、開始から27分後でした。雨雲が通過するのを待って再開するようです。

雨雲はなかなか切れません。雨雲レーダーでは、40分くらいすると雨雲から抜け出られる予報でしたが、次から次へと、雨雲が湧いてくるようでした。

そして、中断から約2時間が経過し、やっと晴れ間が見え始めました。

大会のスタッフや生徒などが、シートをかたずけ、スポンジのようなもので、たまった水を吸い取り、乾いた土を入れてグランドを整備していました。とても手間がかかる作業を整然と、手際よくやられていて、見ていて感心しました。そして、試合が再開されたのは11時13分。中断から2時間18分が経っていました。

試合再開後、宇都宮商業に3回(1点)、5回(4点)、6回(2点)、計9点をとられたため、0-9で、7回コールドとなりました。試合終了は12時32分でした。

随所にいいプレーが見られましたが、あと1本が出なかったり、チーム練習が全くできなかったので、守備には課題が見られたようです。しかし、それ以上に、大好きな野球をやれている喜びが、はつらつとしたプレーから伝わってきました。応援にきてくれていた保護者の皆様も、プレーの再開を心待ちにしており、2時間もたったんだなと後から気づいたほどで、不思議と苦にならず、何となく楽しい時間でした。

選手の皆さん、本当にご苦労様でした。

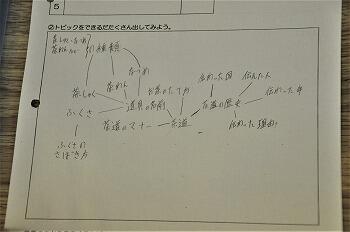

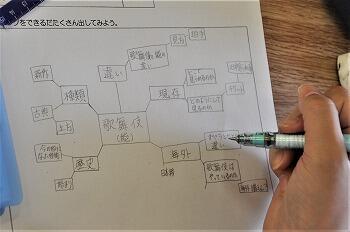

【中2】学んだ伝統文化を海外に発信しよう(CTP)

9月10日(金)、中学2年生の2学期のCTPの授業は、「学んだ伝統文化を海外に発信しよう」という取り組みが行われます。

このプロジェクトは、次のように進んでいきます。

①今までの総合の時間で学んできたことから、テーマをピックアップしよう。

→茶道、華道、筝、藍染め、歌舞伎(能)など

②同じことに興味を持っている者で組んだグループで、プレゼンの構想を考える。(本時)

③必要なアンケートを検討し、forms というソフトを使って、アンケートを作成する。

④アンケートの実施、集計

⑤集計したアンケートをもとにグラフを作成

⑥パワーポイントとその発表原稿(英語)の作成

⑦学年発表会(2月頃実施)

*最終的には、英語を使ってプレゼンする、という壮大なプロジェクトです。

また、アンケートやグラフ化などのスキルを身に付けることは、中3のシンカゼミにもつながっていきますね。

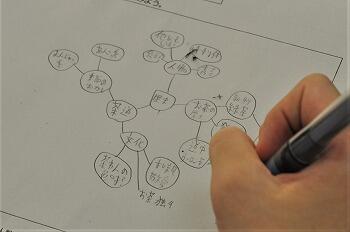

今日は、まず、一人一人が、興味を持ったテーマからイメージされることを自由にマッピングしていました。マッピングは、これまで何度も取り組んでいるので、なにも言わなくても、生徒は黙々と作業を進めていました。かなり手慣れていました。

*皆さん、素晴らしいやる気をみせてくれました。これからの活動に目が離せませんね。楽しみにしています。

【高校】旭城祭を終えて

9月10日(金)昼休み、生徒会長の猪瀬君と旭城祭実行委員長の長竹君が、校長室に着てくれましたので、今の気持ちなどを聞いてみました。

Q1:旭城祭が終わって6日経ちました。今の気持ちは?

→猪瀬君「『やっと一息ついた』という気持ちと『終わってしまって寂しい』という気持ちが両方あります」

→長竹君「やり切った感が大きいです。また、旭城祭から6日経っているので、『絶対に旭城祭からクラスターを出さない』というミッションは達成できたのではないかと思っています。できることは全てやりました。」

Q2:旭城祭で一番印象に残っていることは?

→猪瀬君「やはり花火の打ち上げです。いろいろな人から、『凄く良かった』、『ありがとう』と言われました。また、普段はあまり話をしていなかった人からも、『花火、本当に良かったよ』という声をかけられました。みんなに楽しんでもらえたのが一番です。」

→長竹君「花火はもちろんですが、一番力を入れていたのが感染防止対策です。食事の際は対面にならず、話をしないことや、常に換気をするように対策を立てました。それをみんなが協力してくれたことが嬉しかったです。」

Q3:旭城祭を成功させたことで、自分の中で変わったこと、成長したと感じることはありますか。

→猪瀬君「旭城祭では、予想される動きなどをシミュレーションしたり、先を見越した行動を心がけてきました。そうしたことができるようになったのかなと思います。」

→長竹君「一緒に仕事をしている仲間との意思疎通ができたことです。社会に出れば、いやおうなく必要とされるので、高校生で経験できたことは大きかったです。」

*お疲れ様でした。特に2人とは、一緒に各町会長さんの所に挨拶に行ったり、佐野市役所に行ったりしましたので、頑張っている姿を間近に見てきました。本当に良くやっていました。今度は、それぞれの進路実現を目指して頑張ってください。応援しています。

*お疲れ様でした。特に2人とは、一緒に各町会長さんの所に挨拶に行ったり、佐野市役所に行ったりしましたので、頑張っている姿を間近に見てきました。本当に良くやっていました。今度は、それぞれの進路実現を目指して頑張ってください。応援しています。

佐野市の広報車でのアナウンス

9月9日(木)、佐野市の広報車でのアナウンスを佐野市役所で録音しました。

先日紹介した防災無線のアナウンスと同様に、栗原先生(英語)、富永先生(スペイン語)が担当しました。広報車のアナウンスが聞こえましたら、耳を傾けてみてください。

市役所から、録音時の写真が提供されましたので、紹介します。(左から、富永先生、栗原先生)

先日紹介した防災無線のアナウンスと同様に、栗原先生(英語)、富永先生(スペイン語)が担当しました。広報車のアナウンスが聞こえましたら、耳を傾けてみてください。

市役所から、録音時の写真が提供されましたので、紹介します。(左から、富永先生、栗原先生)

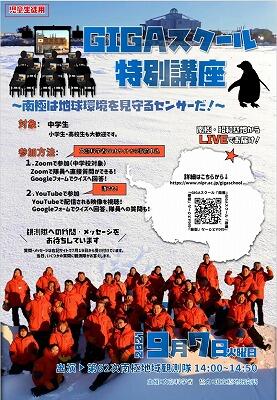

【中2】GIGAスクール特別講座~南極から生中継

9月7日(火)14:00~14:50、中学2年生は、~南極は地球環境を見守るセンサーだ!~と題するGIGAスクール特別講座(Youtubeでライブ配信)を受講しました。

この講座は、文部科学省主催、国立極地研究所の協力の下、南極の昭和基地から生中継で行われました。

内容は、昭和基地からの中継で、

〇南極の環境の紹介

→観測用ラジオゾンデ放球(実演)、大気の清浄さや極寒に関する実験等(クイズ)

〇昭和基地での気象観測と地球環境との関わり

→オゾン観測の原理、オゾンホールの発見、経年変化の説明(クイズ)

〇質問コーナー

などでした。

<生徒の感想>

「南極には、日本の1000分の1しか空気中のほこりがなく、空気がきれいなため、息を吐いても白くならないことや、お湯を空気中に投げ上げると、花火のように水が細かい粒になって飛んで行ってしまうことなど、興味深い実験を見ることができました。」

「南極での観測が、地球環境の変化を知るモニター的な役割を果たしていることがよくわかりました。」

「隊員31名のうち、男性26名に対して女性が5名しかなく、女性が少ないことに驚きました。隊員になるためには特に資格が必要なわけでなく、健康であることが条件ということなので、私も昭和基地で観測がしたいです。」

「私は小さい時に南極には人が住んでいると聞いていましたが、なぜ、そこに住んでいるのか不思議に思っていました。今回の講話で、南極にはたくさんの国の基地があり、それぞれが気象について調査していることを知りました。それが、地球環境を守るために役立っていることを知り、隊員の皆さんには感謝の気持ちで一杯です。」

【中1】伝統文化人に聞く

9月7日(火)5限~7限、地元佐野市で伝統文化に携わっている講師をお招きし、「伝統文化人に聞く」を開催しました。本来は、生徒がそれぞれの仕事場を訪問して、お話を伺いますが、緊急事態宣言下であるため、感染防止対策を徹底させた上で、来校していただきました。

若林鋳造所(天明鋳物) 若林秀真様

若林鋳造所(天明鋳物) 若林秀真様

講師は以下の3名にお願いしました。

吉貞(人形店) 吉田哲也様

若林鋳造所(天明鋳物) 若林秀真様

第一酒造(酒造) 島田嘉紀様

吉貞(人形店) 吉田哲也様

若林鋳造所(天明鋳物) 若林秀真様

第一酒造(酒造) 島田嘉紀様

生徒はメモをとりながら熱心に聞いています。

最後は、質問コーナーがありました。

<生徒の感想より>

◎吉貞人形店 吉田哲也様

「佐野は昔は『人形の町』と言われており、30社くらい人形店があったが、今は4社になってしまったとお聞きし、驚きました。伝統文化を受け継ぐ人達が減っていることを感じました。日本の伝統文化を次世代に受け継いでいくためには、やはりみんなが伝統文化について知ることが大切だと思いました。」

「節句をユネスコ文化遺産に登録しようとしていることを知りました。また、ひな人形は赤ちゃんがさわることで人形が身代わりとなり、それを箱にしまうことで、1年分の災難をしまう、という意味が込められていることをしりました。」

◎若林鋳造所(天明鋳物) 若林秀真様

「今まで、鋳物というのが何なのか知りませんでした。今回の学習で鋳物とは何か、鋳物の素晴らしさを知ることができました。何より驚いたのは、佐野市の鋳物師達が全国の代表的な鐘などの製作に関わっていたということです。織田信長や豊臣秀吉にも気に入られたと知り、鋳物は佐野が誇れる素晴らしい伝統文化だとわかりました。」

◎第一酒造(酒造) 島田嘉紀様

「日本酒には地域性と季節があり、水や季節によって、味が変わってくることを知りました。また、お酒の材料であるお米は、毎年できが違うため、全く同じ酒は造れない。酒作りは毎年1年生、という言葉が印象に残りました。伝統文化といっても、絶えず進化しており、さらにおいしいお酒を作ることによって、伝統が守られていることがわかりました。」

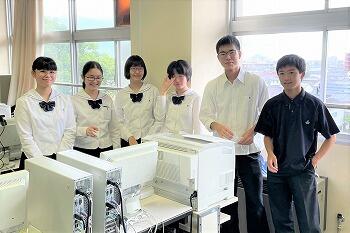

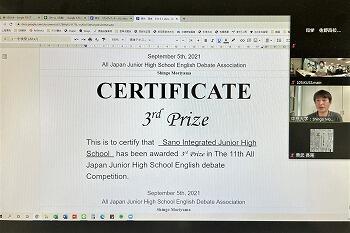

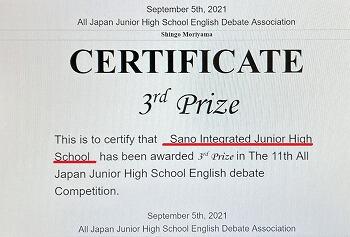

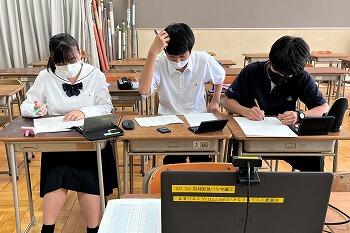

【中学】全国中学生英語ディベート大会 4位入賞(修正版)

9月5日(日)9時~17時にかけて、「第11回全国中学生英語ディベート大会」が行われました。昨年度からオンラインでの開催となり、今年度は全国から30校が参加し、熱戦が繰り広げられました。本校からは、SGクラブの「中学英語ディベート」チーム6名が参加し、3勝1分で見事4位に入賞する大快挙を成し遂げました。

(*昨日は、全国3位とお知らせしましたが、本日、事務局から、集計のミスがあったため、総合順位が変更になったという連絡がありました。正しくは4位入賞ということですので修正します。なお、参考までに、実際の点数を、この記事の最後に付記しましたので、ご確認ください。)

左から、山﨑君、兵藤君、小林さん、吉田さん、小貫さん、戸室さん(全員、中3です)

(*昨日は、全国3位とお知らせしましたが、本日、事務局から、集計のミスがあったため、総合順位が変更になったという連絡がありました。正しくは4位入賞ということですので修正します。なお、参考までに、実際の点数を、この記事の最後に付記しましたので、ご確認ください。)

左から、山﨑君、兵藤君、小林さん、吉田さん、小貫さん、戸室さん(全員、中3です)

これまでは名古屋で開催されていたため、参加できない学校も多かったのですが、昨年度よりオンラインによる試合となったため、中学校から英語ディベートに取り組んでいる全国の強豪校がこぞって参加しており、大会のレベルは格段に上がりました。

試合は、本校のパソコン室でヘッドセットをつけて行いました。

今回の論題は、「日本は中学校と高等学校の部活動制度を廃止すべきである。是か非か」(Japanese junior high, and high schools should withdraw from school club activities.) です。

試合は、各校とも4回行われ、そこで獲得した得点で順位が決まり、予選1位と2位の学校で決勝戦が行われます。本校の対戦校と勝敗は以下の通りです。なお、各試合は6人のうち4人で出場しており、試合ごとに出場メンバーは変わっています。

1試合目:広尾学園中学校 →引き分け

2試合目:三重大学附属中学校&岐阜聖徳学園大学附属中学校混合チーム →勝利

3試合目:広島学院中学校 →勝利

4試合目:ぐんま国際アカデミー中等部 →勝利

ジャッジから4試合目の勝利が伝えられると、うれし泣きでした。

その後、予選1位と2位の学校が発表され、さいたま市立浦和中学校と神戸大学附属中等教育学校との間で決勝戦が行われ、ジャッジから、さいたま浦和中学校の優勝が伝えられました。

最後に、表彰式が行われました。この時点では、もう今日の大会は終わったね感が漂っており、附属中の順位は週明けにわかるかな、頑張ったからこれまでの最高の6位入賞くらいになれるんじゃないかな(栗原先生談)、という雰囲気の中で審査結果の発表を聞いていました。

ところが、最後に「大どんでん返し」がまっていました。

1位と2位の表彰が終わり、3位の表彰状がスクロールされてきました。

そこには、間違いなく Sano の文字が見えました。

今回のメンバーは、1学期中に栗原先生からの募集に応えて名乗りを上げた6名です。自分たちからやってみたいと立ち上がった6名です。それぞれの部活動が終わってから本格的な練習が始まり、夏休み中の平日は毎日登校して、練習を続けてきました。「よく頑張った!」と栗原先生も感激していました。

<6名のメンバーの感想>です。(4試合目が終わった時点で聞きました)

戸室葵さん「初めてのディベートの試合でしたが、第3試合と第4試合に出場し、勝つことが出来て良かったです。」

吉田華菜さん「みんながそれぞれ役割を持って支え合って勝つことが出来ました。うれしさをみんなで分かち合うことが出来ました。」

小貫椰生さん「6人で1か月前から本格的に練習しました。短い時間でしたが、この6人でやれて本当によかったです。不安でしたがみんなに支えてもらったので、本番では緊張せずに自分の力を出すことが出来ました。」

小林美葵さん「嬉しいです。特に、4試合目で対戦した学校は、日本語ディベートでも対戦し、勝つことが出来ませんでしたが、今回、勝てたことはとても嬉しいです。」

山﨑厘太朗君「ディベートはCTPでやったくらいで本格的にやったのは初めてでした。約1か月間、みっちりやってみて、自分の英語力が上がったことがはっきりわかりました。やってよかったです。」

兵藤崇人君「全国の人たちと戦うことが出来て楽しかったです。やっていて、心が通じ合える感じがしました。オンラインでなく、会って仲良くなりたかったです。」

<3位入賞が決まった感想>

「今回は、全国のレベルの高さを感じていましたが、それに食い込んで3位というのは大きな自信になりました。」

「全国3位となりましたが、やはり、一番は、ディベートそのものを楽しめたことです。自分がアタックし、相手がディフェンス、お互いに論をぶつけ合い、よりよいディベートになっていくことが感じられた時、ディベートって楽しいなと感じました。」

「全国で3位という結果には、嬉しさと驚き、感動そして涙、いろいろでした。このような体験ができたことを栗原先生とみんな、家族にも感謝しています。」

「日本語ディベートと英語ディベートの論題が同じだったので、日本語ディベートの仲間たちからもいろいろなアイディアをたくさんもらえたのも大きかったです。ありがとうございました。」

「栗原先生には、夏休み中にも関わらず、毎日、熱心に教えていただき、ありがとうございました。」

*昨日は旭城祭だったにもかかわらず、朝早くから、夕方までよく頑張りました。これまで、人知れず集中して取り組んでいたことが、成果として表れたことは、本当に素晴らしいと思います。参加した強豪30校の中で、これだけの結果が残せたのは、皆さんが本当に力を付けてきた証だと思います。

佐附中の歴史の中で、また一つ大きな金字塔が打ち立てられました。お疲れさまでした。

<付記>

総合順位の変更は、本部での集計表読み取りの際の人為的なミスということで、事務局からは、多大なご迷惑をおかけし、申し訳ありません、というお話がありました。

実際の集計表は以下の通りです。

(30校中、上位10校の成績)

これを見る限り、渋谷教育学園渋谷中学校が、本校より僅か0.02点上回っていますので、確かに順位は、湘南白百合学園中学校と同率の4位ということになります。

このため、入賞を4位までにすることとし、本校は4位入賞ということで確定しました。

しかし、4位といっても、1位から4位までの粗点は、ほぼ1点差以内と極めて僅差であり、6位以下は100点以上差があることを考えると、今回の大会では、本校はほぼトップランクの成績であったと総括することができると思います。たとえ4位となっても、堂々たる結果であることは変わりありません。(同窓会から、校庭に横断幕を掲示してくれることになりました。)以上、補足させていただきました。

【中高】旭城祭の準備完了!

明日の旭城祭(校内公開)に向けて、各クラス、団体の準備が着々と進行していました。

中学生は、各学年とも、研究発表です。すべての発表をオンライン配信しますので、入念なリハーサルを行っていました。

中学生は、各学年とも、研究発表です。すべての発表をオンライン配信しますので、入念なリハーサルを行っていました。

高校生もクラス展示、食品販売、部活動等の発表等、準備が進んでいました。

明日の本番が楽しみです。

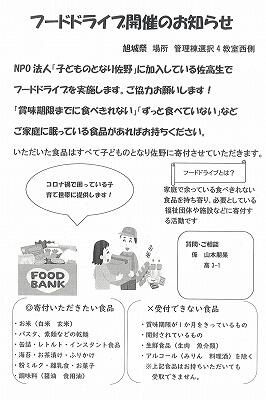

【高校】フードドライブ開催(旭城祭)

明日の旭城祭で、有志団体「佐野市の子供を応援する学生の会」によって、「フードドライブ」を開催します。ご家庭で、余っている食品の寄付をお願いします。

◎山本朋果さん、岡部華林さん、秋草菜々実さん、水戸部蓮君(以上、高3)

中村そのかさん、長島智珠佳さん、笹村色織さん、山崎彩加さん(以上、高2)計8名

◎山本朋果さん、岡部華林さん、秋草菜々実さん、水戸部蓮君(以上、高3)

中村そのかさん、長島智珠佳さん、笹村色織さん、山崎彩加さん(以上、高2)計8名

フードドライブとは、「賞味期限までに食べきれない」「余っている」食品を持ち寄り、必要としている福祉団体や施設などに寄付し、コロナ禍で困っている子育て世帯に提供する活動です。旭城祭当日、「ご家庭に余っている食品があれば、ぜひ、持ってきてください」とのことです。

本校生の8名は、有志団体「佐野市の子供を応援する学生の会」を立ち上げ、NPO法人「子どものとなり佐野」に加入して活動しています。

例えば、「子どものとなり佐野」では、毎週月曜日に「子ども食堂」を開いていましたが、コロナ禍では、食べにきてもらう代わりに、「おべんとう」を作り、必要としている家庭に配付しています。料理が得意な水戸部君は、「おべんとう」づくりを担当しています。

調理する水戸部君

毎回、30食ほど作り、希望される方に無料で配っています。

フードドライブで寄付していただいた食材を「おべんとう」の材料に使ったり、年末に配付する「食品セット」として、配付したりします。お米、パスタ、缶詰、レトルト、調味料など、日持ちがするものを受け付けています。

また、毎月11日のイオンデーでは、「幸せの黄色いレシート」をNPO団体「子どものとなり佐野」のボックスに入れてくれると、そのレシートの合計金額の1%にあたる商品を寄付してもらえるので、その際に、写真のような食材をいただいているそうです。これも高校生が毎月、調達しています。

こうした活動を佐高生の8名が中心となって、運営してくれています。子ども食堂、おべんとうの配付、食品セットの配付などは、コロナの影響で、必要としている方が増えており、そのためにも、フードドライブによる寄付は、大変ありがたい、ということでした。

皆さんの中で、そういうことなら、自分も何か力になりたい、という方がいましたら、御協力をお願いします。明日の学校祭、「選択4教室」で、寄付の受付をしているそうです。

(9月4日追記)

*お陰様で、いろいろな方からたくさんの食材を寄付していただきました。

ご協力ありがとうございました。

ご協力ありがとうございました。

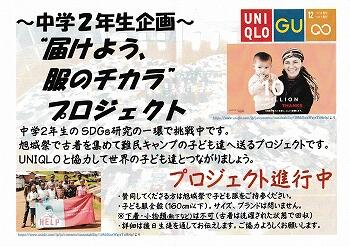

【中2】「届けよう、服のチカラ」プロジェクト進行中

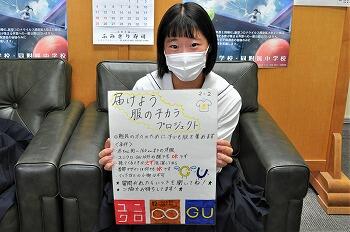

中学2年生は、SDGs研究の一環として、UNIQLO(ユニクロ)と協力して、「届けよう、服のチカラ」プロジェクトに挑戦しています。旭城祭で古着を集めて、難民キャンプの子供達に送るプロジェクトです。各クラスのプロジェクトリーダー、サブリーダーが中心となって、毎日、全校生徒に呼びかけています。

各クラスのプロジェクトリーダー、サブリーダーです(左から、1組の葛原さん、中村さん、2組の飯島さん、矢代さん、3組の島田君、加藤さん)。9月1日、校長室に昼休み集まってもらい、話を聞かせてもらいました。

各クラスのプロジェクトリーダー、サブリーダーです(左から、1組の葛原さん、中村さん、2組の飯島さん、矢代さん、3組の島田君、加藤さん)。9月1日、校長室に昼休み集まってもらい、話を聞かせてもらいました。

6月下旬、中学2年生を対象に「プロジェクトメンバー」の募集があり、各クラス10名以上のメンバーが集まりました。このプロジェクトは、家庭の中で眠っている服(古着)を学校で集め、それらをユニクロに送ると、ユニクロが世界各地の難民キャンプの子供達に届けてくれる、というものです。

生徒達が直接、難民キャンプに行くことはできませんが、ユニクロが確実に届けてくれることで、SDGsの12番目の目標である「つくる責任 つかう責任」(持続可能な消費と生産のパターンを確保する)に貢献することが出来ます。

それでは、具体的にどんな活動をしているのか、プロジェクトリーダー、サブリーダー達に聞いてみました。

Q1:どうやって、服をたくさん集めるのですか?

→「プロジェクトチームのメンバーで相談し、中学2年生だけでなく、中1から高3までの生徒全員に呼びかけることにしました。そのために、各クラスで、それぞれポスターをつくり、縦割りで、2年1組のメンバーは中高の他学年の1組、2組のメンバーは2組、3組のメンバーは3組に行って、プロジェクトの説明と協力のお願いをしました。高校の4組については、各クラスのリーダーとサブリーダー(計6名)が担当しました。」

このようなポスターを持って、朝のSHRなどに各クラスを回りました。

お昼の放送でも、毎日交代で協力を呼び掛けています。

Q2:高校生の教室に入ってお願いするのは緊張しなかったですか?

→「最初は緊張しました。自分たちの話を聞いてくれるのか心配でしたが、高校生は皆、やさしかったです。私たちが説明を始めると、何人かの高校生が『みんな、話を聞こうよ。』と言ってくれ、全員がイスに座って聞いてくれました。」

Q3:どんな服を集めているのですか?

→「難民キャンプには様々な年齢の子供たちがたくさんいますので、子ども服全般(160cm以下)を集めています。サイズやブランドは問いません。ユニクロやGUの製品を集めているわけではありません。ただし、下着や小物類(靴下など)は不可です。古着は洗濯された状態で回収します。」

こんな感じの服も大歓迎です。難民キャンプの小さな子供たちが見たら、とても喜んでくれると思います。皆さんや兄弟姉妹が赤ちゃんの頃に着ていた服、あるいは、サイズ的にもう着られなくなった服が家に眠っていたら、ぜひご協力ください。

Q4:いつ、どのように持ってくればいいのですか?

→「旭城祭当日、袋に入れて持ってきてください。中高の昇降口や体育館へ行く渡り廊下、中学2年生の各教室に、大きな回収箱を用意しますので、その中に入れてください。よろしくお願いします。」

このように袋に入れて、回収箱に入れてください。

Q5:集まった服はどうなるんですか?

→「プロジェクトチームのメンバーで箱詰めし、ユニクロに送付します。ユニクロは責任を持って、それらを難民キャンプ(アフリカなど)の子供達に届けてくれるそうです。具体的にどこに送られるかは、まだわかりませんが、送った服が子供たちに渡される様子を写真等で伝えてくれるそうです。服が無駄になることはないと思います。」

*素晴らしい取り組みです。たくさん集まるといいですね。眠っている服があるご家庭は、御協力いただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。

(9月4日追記)

*お陰様で、いろいろな学年の生徒から、回収箱に入りきらない程のたくさんの服を提供していただきました。ご協力ありがとうございました。

【中学】ぼうさいさの(防災無線)放送内容追加

8月20日(金)13時、附属中の2人の英語教諭(栗原先生と富永先生)が、国際交流協会からの依頼により、「ぼうさいさの」(佐野市防災無線)で放送される「新型コロナウイルス感染症に関する感染防止対策について」のアナウンスを佐野市役所で録音しました。

→ 栗原先生は英語(午前11時放送)、富永先生はスペイン語(午後3時放送)を担当しました。放送は、8月25日から9月9日まで放送されています。放送が聞こえたら、聞き耳を立ててみてください。

佐野市HPより → 佐野市 防災無線

→ 栗原先生は英語(午前11時放送)、富永先生はスペイン語(午後3時放送)を担当しました。放送は、8月25日から9月9日まで放送されています。放送が聞こえたら、聞き耳を立ててみてください。

佐野市HPより → 佐野市 防災無線

【高2】「高校生外交官プログラム」参加報告

「AIG高校生外交官特別プログラム」(7月22日から30日までの8日間)に参加した高校2年2組の篠原彩絢(しのはら さあや)さんが、このプログラムでどんな体験をしたのか、その結果、自分がどう変わったのかを、校長室に報告に来てくれました。

「AIG高校生外交官(AIG High School Diplomats)プログラム」は、アメリカのAIG(American International Group)傘下の日本の保険会社「AIG損害保険」が、国際社会のリーダーとして活躍できる人材を育成するため、1987年から実施しています。

高校生外交官には、「渡米プログラム」(40名:日本の高校生が高校生外交官として渡米する)と「日本プログラム」(20名:来日したアメリカの高校生を高校生外交官として受け入れる)とがあります。篠原さんは、「日本プログラム」に応募し、倍率10倍以上(応募は両プログラムで800~900通あるそうです)の中から選出されました。

しかし、今年度は新型コロナの影響で、両プログラムの参加者による「2021年度特別プログラム」が実施されることになり、日本の高校生60名がオンラインで英語を使って交流しました。

8月20日付け、下野新聞でも紹介されました。

(下野新聞社から、HP掲載許諾を得ています)

(下野新聞社から、HP掲載許諾を得ています)

篠原さんには、さらに詳しい話を聞かせてもらいました。

Q1:プログラムの内容を教えてください。

→「プログラムは、実際には5月から始まっていました。全国の参加者60名が5人で1グループに分けられ、7月のプログラムで発表する内容をオンラインで相談していました。」

Q2:グループでどんなことを発表したのですか?

→「グループ発表のテーマは、地域の特色でした。私が所属していたグループには、私の他に、青森県、秋田県、神奈川県、沖縄県から参加していたので、それぞれの地域の祭りに注目し、その意義や継承について考えをまとめました。青森はねぶた祭、秋田は竿燈まつり、神奈川は流鏑馬、沖縄はエイサー、そして、栃木は湯西川温泉のかまくら祭りを取り上げました。」

Q3:どのような高校生が参加していましたか?

→「いろいろな世界に飛び出そうとしている人がたくさんいました。例えば、海外の大学進学や高校で留学を考えていたり、ティーンズ関西という団体を運営していたり、世界部という団体の代表者であったりしました。高校生でもここまでできるんだと思いました。」

Q4:7月からのプログラムでは、どんな活動がありましたか?

→「8日間、朝8時から夜の9時くらいまで、オンラインでの活動がありました。実際に、外交官など著名人のお話はとてもためになりましたが、ミュージカルワークショップなどのワークショップを通して、メンバー同士が交流できたことが印象的でした。」

Q5:高校生とはどんな交流がありましたか?

→「毎日、Zoom開放という時間帯が設定されており、自由にいろいろな人たちと交流ができました。また、一日の最後の活動として、ポジティブシャワーというのがありました。60人一人一人に対して、『〇〇さんのこの発言が良かった』、『〇〇さんがこんなことをしてくれたのでとても助かった』といったポジティブな言葉が、シャワーのように降り注がれました。普段は人から褒められる経験がなく、自分に自信が持てませんでしたが、自分にはこんないいところがあったんだ、ということに気付き、とても自信になりました。」

Q6:8日間でどんなことを学びましたか?

→「いろいろな高校生と交流することで、広い視野と多様性を尊重することの大切さを学びました。また、全員が良いところを持っており、『人の良さを測る尺度はない』ということに気付きました。今までは、テストで何点とれたから良かったなど、人と比べてどうだったか、ということで、自信を持ったり無くしたりしていましたが、自分自身に自信が持てるようになりました。そのため、自分の考えを他の人にも伝えたり、逆に、他の人の良いところを見つけ、その人に伝えることをしようと思いました。」

Q7:将来はどんなことをやってみたいですか?

→「これまでは国際弁護士になりたいと思っていました。中3の時の社会の授業で、法律について興味を持ち、高1の時、国際難民が世界にはたくさんいることを知り、そうしたことに関われる職業として、国際弁護士になりたいと思いました。しかし、今回の体験の中で、様々な職業の方のお話やいろいろなことに挑戦する高校生に出会い、改めて、なりたい理由について考えた時、国際弁護士でなければならない理由が明確でなかったことに気付きました。他にも、自分がやりたいことはあるような気がして、改めて将来のことを考え直そうと思いました。そう思えるようになったのは、自分のことに自信が持てるようになったことが大きいと思います。後輩の皆さんにもこのプログラムへの参加をお勧めします。」

*教室の後ろに貼ってあった1枚のチラシから、篠原さんのチャレンジが始まりました。(毎年12月初旬に募集要項が公表されるようです。)このプログラムで得た自信を武器に、いろいろなことにチャレンジし続けてください。応援しています。

Q7:将来はどんなことをやってみたいですか?

→「これまでは国際弁護士になりたいと思っていました。中3の時の社会の授業で、法律について興味を持ち、高1の時、国際難民が世界にはたくさんいることを知り、そうしたことに関われる職業として、国際弁護士になりたいと思いました。しかし、今回の体験の中で、様々な職業の方のお話やいろいろなことに挑戦する高校生に出会い、改めて、なりたい理由について考えた時、国際弁護士でなければならない理由が明確でなかったことに気付きました。他にも、自分がやりたいことはあるような気がして、改めて将来のことを考え直そうと思いました。そう思えるようになったのは、自分のことに自信が持てるようになったことが大きいと思います。後輩の皆さんにもこのプログラムへの参加をお勧めします。」

*教室の後ろに貼ってあった1枚のチラシから、篠原さんのチャレンジが始まりました。(毎年12月初旬に募集要項が公表されるようです。)このプログラムで得た自信を武器に、いろいろなことにチャレンジし続けてください。応援しています。

【中学】第9回科学の甲子園ジュニア栃木県大会

8月28日(土)13:00~14:35、 栃木県庁安蘇庁舎を会場として、「第9回科学の甲子園ジュニア 栃木県大会」が開催されました。当初は、栃木県総合教育センターにすべてのチームが集結し、競技を行う予定でしたが、緊急事態宣言下のため、県内3会場に分かれ、実技試験を行わず、筆記試験のみでの実施となりました。

本校からは、2チーム、12名が参加しました。目標は?

→「全国大会出場です!」と即答でした。

本校からは、2チーム、12名が参加しました。目標は?

→「全国大会出場です!」と即答でした。

科学の甲子園ジュニアは、理科、数学などにおける複数分野の競技に協働して取り組むことを通じて、全国の中学生が科学の楽しさ、面白さを知り、科学と実生活・実社会との関連に気付き、科学を学ぶことの意義を実感できる場を提供しています。

(国立研究開発法人科学技術振興機構のHPより)

<佐高附Aチーム>(国立研究開発法人科学技術振興機構のHPより)

→松葉紳一郎君、新井逞君、立川璃空君、島田琉睦君、水谷至温君、丸山凱君(以上2年生、6名)

<佐高附Bチーム>

→前泊慶也君、朴正勲君、的場康気君、堀田大貴君(以上2年生)、荻原惇綺君、岩原誠也君(以上1年生)計6名

14:40 競技は終了しました。皆、いい表情で戻ってきました。

結果は、後日、連絡があるそうです。ご苦労様でした。

【中高】賞状伝達、大会報告、2学期始業式

8月27日(金)、今日から2学期が始まりました。大掃除の後、放送によって、夏休み中に表彰を受けた生徒の紹介(賞状伝達)、関東大会・全国大会に出場した部活動の代表等による大会報告が行われました。その後、2学期始業式が行われました。

【中1】「藍プロジェクト」進行中!

8月27日(金)大掃除の時間に、藍の葉を摘み取り、教室で乾燥させていました。

中学1年生は、総合的な学習の時間などを活用した「藍プロジェクト」に取り組んでいます。1学期から藍を育て、2学期には、摘み取った葉を発酵させて「藍玉」を作り、3学期には、「藍玉」を使って、ハンカチやTシャツの「藍染め」を行います。

夏休み中も生徒たちは交代で、藍に水やりに来ていました。

このように、伸びてきた葉を摘み取ります。摘み取っても、またすぐ生えてくるので、伸びてきたら摘み取ります。これを3回くらい繰り返すのだそうです。

摘み取った葉は、新聞紙の上に広げて、乾燥させます。

乾燥したら、袋にいれて保存しておきます。このように、摘み取っては乾燥を繰り返し、藍玉の材料となる「乾燥させた葉」を増やします。

ここまで、順調に育っているようです。楽しみですね。

【中2】JICA筑波オンライン研修(生徒の感想追加)

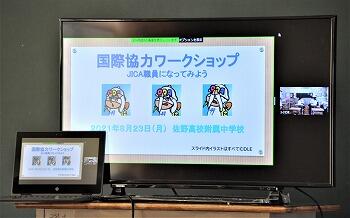

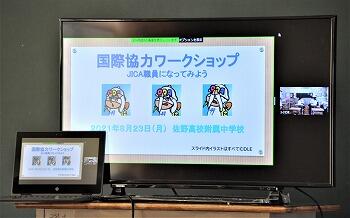

8月23日(月)9:10~14:30、今日は中2の希望者(約80名)を対象に、筑波にある「JICAとJAXAでの研修」が予定されていましたが、新型コロナの影響で急遽「JICAによるオンライン研修」を実施しました。

参加者が80名を超えたため、6教室に分散してZoomによる研修を行いました。

研修のプログラムは以下の通りです。

<ようこそJICA筑波へ>

9:10~ Zoomミーティング開始

9:30~10:50 JICA概要説明

10:30~10:45 オンライン施設見学

10:55~11:35 国際協力ワークショップ

「私たちの村を発展させよう」

11:45~12:25 私たちにできるSDGsアクションを考えよう

12:25~12:40 振り返り

*JICAによる研修終了

*昼食

13:30~14:30 振り返り等の発表

*解散

それでは「国際協力ワークショップ」について紹介します。

6会場の様子です。密にならないよう、1会場当たり10数名で受講しています。

まず、今日のミッションが示されました。

→「あなたはJICA職員です。ポコポコ共和国を助ける任務が与えられました。あなたはポコポコ共和国にふさわしい支援ができるでしょうか?この国に最適な支援を考えてくれたまえ!」

→生徒たちは、道路や電気、農業など、必要な支援を選び、その理由を考えました。

→6つの会場から、代表の班が自分たちの意見を発表しました。

*このワークショップの後、私たちにできるSDGsアクションを考えよう、というテーマで再び考え、発表し合いました。

*このように、ほぼ半日にわたる「JICAオンライン研修」が行われました。

生徒たちは、とても真剣に、自分たちのこととして、考え、行動しようとしていました。また、実際に「JICA筑波」に行ってみたいという気持ちも高まりました。(コロナが落ち着いたら、再度チャレンジできるかもしれません。)

<生徒たちの感想の紹介>

「今日のオンライン施設訪問を通して、世界のいろいろな問題の深刻さに気付くことが出来ました。特に僕は「水衛生」について研究しているので、安全な水を使用できない人々などが印象に残りました。」

「JICAが世界のために全力をつくしていることを知りました。また、自分たちが当たり前に使っている水、電気を使えない国があると知りました。」

「改めて開発途上国の深刻さを知ることができました。自分たちが安心して暮らせるのは、多くの開発途上国の支えがあることがわかりました。」

「ポコポコ共和国にもあったように、その国にどんな支援が必要なのかを考えるのは、とても難しいことでした。支援による効果や特徴、欠点を把握していることが重要だと感じました。」

「私たちが普段過ごしている日常は、多くの国に支えられていることを知りました。その恩を返すため、JICAは海外青年協力隊を行っていると聞き、素晴らしい関係が続いていることに感動しました。自分も恩を忘れることなく、自分にできることを精一杯やっていきたいです。」

【中高】正しいマスクの着用について(お願い)

8月27日から、2学期が始まります。しかし、校内でクラスターが発生すると教育活動が実施できなくなるため、高い意識を持って感染防止対策に取り組んでいきます。高い感染力を有するデルタ株の感染を防止するため、特に、正しいマスクの着用に御協力ください。

→不織布マスクの着用に御協力ください。

正しいマスクの着用について(お願い).pdf

→不織布マスクの着用に御協力ください。

正しいマスクの着用について(お願い).pdf

【中高】吹奏楽部の練習風景

8月24日(火)、中高の吹奏楽部は、体育館で全体練習をしています。9月4日に開催される「旭城祭」での発表の練習です。音楽室では密になってしまいますので、体育館で、部員同士の間を1m以上離して練習しています。みんな一生懸命に取り組んでいました。

身近な風景 ~蝉しぐれ

8月22日(日)栃木市岩舟町の村檜神社を訪れると、境内に風鈴台が設置されていました。風が吹くと、一斉に風鈴が鳴り始めますが、残念ながら、あまり強い風は吹いていませんでした。代わりに聞こえてくるのは「蝉しぐれ」でした。ヒグラシやツクツクホウシが鳴いています。

村檜神社の蝉しぐれ (セミが鳴いています。ただそれだけ)

村檜神社の蝉しぐれ (セミが鳴いています。ただそれだけ)

【高校】野球部、交流戦

8月22日(日)9時~11時半、小山北桜高校のグランドで、交流戦の2回戦が行われました。本校は、三年生が引退後、単独チームが組めないため、同じく単独チームが組めない佐野東高、小山北桜高との「3校連合」という合同チームで戦いました。

2回戦からの山でしたので、昨日行われた1回戦を勝ち上がってきた白鴎足利高と対戦しました。白鴎足利高は、夏の大会でベスト8の強豪校で、昨日行われた1回戦でも、実力のある黒羽高をコールドで下し、勢いに乗っています。

対する3校連合は、今日が出会って3日目(前回が7月31日)と、コロナの影響で他校との練習は全くできませんでした。「大差をつけられてコールド」という可能性も覚悟していたそうですが、結果は意外な展開になりました。

3回までは、本校の古橋君がピッチャーとして投げましたが、打たれても崩れることはなく、白鴎足利高相手に堂々の同点と試合を作りました。(この場面は、残念ながら見ていません。第2試合と勘違いしていたため、間に合いませんでした。ごめんなさい。)

その後、ピッチャーを3回ずつで変えていきましたが、さすがに、じわじわと加点され、私が球場に着いた時には、2対8となっていました。

しかし、選手たちは、点差を感じさせないはつらつとしたプレーを見せてくれました。

キャッチャーの猿橋君

ショートにまわった古橋君

サードの大門君

センターの小林君

相手の好投手の速球に食らいつき、1点を返してくれました。

試合は、3対11で敗れましたが、結成3日目のチームとは思えないほど、チームプレーができており、手ごたえのある試合を見せてくれました。

試合後は、各校の監督、最後に本校の大嶋総監督から選手たちにアドバイスがありました。皆さん、ご苦労様でした。次につながるゲームでした。

グランドの芝生には、赤トンボが飛び交っていました。今日も暑い一日でしたが、季節は秋に移り変わろうとしています。

【中高】マスクの着用について

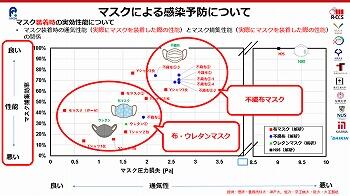

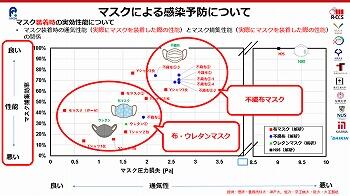

8月20日(金)、安足健康福祉センターの健康対策課から、「マスクの着用」について情報提供がありました。「マスクは布やウレタンよりも、不織布の方が効果が高いことが示されています。すき間のないよう顔にフィットさせ、正しくご利用ください。」とのことでした。

(坪倉誠教授(理化学研究所/神戸大学)作成資料を基に内閣官房作成)

マスクによる感染予防について.pdf

(坪倉誠教授(理化学研究所/神戸大学)作成資料を基に内閣官房作成)

マスクによる感染予防について.pdf

(坪倉誠教授(理化学研究所/神戸大学)作成資料を基に内閣官房作成)

マスクの付け方による性能の違い.pdf

感染力が強いデルタ株が広がる中、「どのようなマスクが感染予防効果が大きいか」を安足健康福祉センター(健康対策課感染症予防担当)に問い合わせたところ、「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室」が作製した資料がエビデンスとして最も信頼性があるということでご教示いただきました。上の2つの図はそこからの引用です。

以下のサイトをご参照ください。

夏の感染防止対策特設サイト →「いつでもマスク」をクリック

安足健康福祉センターとしても、不織布のマスクを使用するよう、学校でも推奨してください、というお話でしたので、各自の感染防止対策として、できるだけ不織布のマスクを着用し、すき間のないよう顔にフィットさせるようご協力ください。

【中学】校舎内の清掃活動

8月20日(金)11時 練習の終わった「中学女子バレー部員」が、管理棟の廊下の雑巾がけ等の清掃活動をしてくれました。ご苦労様でした。

【高校】福井インターハイ・ボート競技⑤「部長挨拶」追加

8月16日(水)大会3日目、今日は「女子舵手付きクオドルプル」の準々決勝が行われました。準決勝には残れませんでしたが、精一杯頑張りました。

本校生チームは、最後の最後まで接戦でしたが、わずか0.22秒差で準決勝に進出することが出来ませんでした。1000mのレースでの0.2秒差は差がないくらいの僅差ですので、生徒たちの悔しさはいかばかりかと思います。しかし、全国の最強豪校を相手に、これだけのレースが出来たことは、堂々たる結果だと思います。誇りに思って欲しいと思います。

このチームは、今年3月に行われた関東大会で創部以来初の入賞を果たしましたが、全国でも通用する実力であることを証明してくれました。

ボート部は冬の間の体力つくり、そして渡良瀬川に水が入ってからは、朝6時くらいから朝練をしてから登校するということを自分たちで志願して続けてきました。「女子舵手付きクオドルプル」だけでなく、すべての種目で、ここまでよく頑張りました。

(↑ 8/15の写真を再掲)

<部長の船渡川優衣さんの挨拶>

「応援してくださった皆様、ありがとうございました。2年生は初めての全国大会で緊張していましたが、みんな良い漕ぎができていたと思います。これからたくさん練習して来年のインターハイではもっと良い結果を残してくれることを期待しています。3年生にとっては、最後の大会が終わりました。正直、もっと上を目指していたので悔しいです。しかし、最後までボートを楽しむことができて良かったです。3年生が引退し、新体制となったボート部の応援もよろしくお願いいたします。」

(付記)

<今日の大会の様子>

朝から雨が降っていましたが、本日の第1レースが始まるころには上がり、時折晴れ間が見えました。時々風も吹きましたが、概ね穏やかな水面の中で準々決勝が行われました。最終日への生き残りをかけ、最後まで結果がわからない名勝負が多く見られました。(大会のHPより)

(大会HPに載っていた写真です。↑)

ボート部員たちは明日(19日)の夕方、佐野に帰着します。お疲れさまでした。

【中2】技術のグリーンカーテン

8月18日(水)16時頃、粂谷先生が中学2年生の各教室の窓に作ったグリーンカーテンの手入れをしていました。中学2年生の「技術」の授業では、「グリーンカーテンにはどんな植物が適しているか」という課題を設定し、グループごとに、これはと思う植物を探し、実際に育ててみて、グリーンカーテンを作る実験をしています。それぞれ違う植物を育てているところが、画期的で面白いです。

いろんな植物が育っていました。以下はその一部です。食用になるものもありました。

【中1】総合のSDGs研究

8月18日(水)から、中学1年生の希望者は、学校の各教室で「SDGs研究」を行っています。海洋汚染や地球温暖化など、グループごとにテーマを決め、ホームページなどで調べたことをパワーポイントにまとめていました。9月4日の旭城祭で発表するそうです。同じグループや個人で作業を進めていました。どんな発表になるのか、楽しみにしています。

令和3年8月20日以降の県立学校の対応について

8月20日(金)から栃木県が緊急事態措置区域となるため、知事から県民等に対して、感染拡大を防止するための更なる要請をすることになりました。つきましては、8月20日以降の県立高校の教育活動については、以下の通りですので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

〇感染防止対策をこれまで以上に徹底しながら、教育活動(部活動を含む。)を実施する。

〇感染リスクの高い教育活動は、実施しない。

〇部活動の実施は、短時間とし、特に付随する場面(飲食、更衣等)での感染防止対策を徹底する。

〇宿泊を伴う活動や校外での活動については、大会等一部の例外を除き不可とする。

以上を踏まえた具体的な対応として以下のことが挙げられます。

・課外等の夏季休業中の登校については、感染防止対策を徹底した上で実施可。

・2学期については、通常登校を継続。その際、感染リスクの高い教育活動(近距離、接触、密集が生じる活動)は実施しない。

・学校祭については、保護者等の外部の入場者を入れず、校内公開として実施する。

・夏季休業中及び2学期の部活動については、一日の活動を2時間以内とするとともに、午後8時には自宅に着くよう終了時刻を設定する。

【高校】福井インターハイ・ボート競技④

8月17日(火)、今日は男子シングル、女子ダブル、男子ダブルの予選が行われました。雨が降る中でのレースでした。3種目とも残念ながら予選突破はできませんでしたが、最後まで諦めず懸命に頑張りました。お疲れさまでした。

女子ダブルスカル:藤倉望妃さん、堀越紅羽さん(2年生)

女子ダブルスカル:藤倉望妃さん、堀越紅羽さん(2年生)

男子シングルスカル:内田弦心君(3年生)

男子ダブルスカル:青木瑛久君、磯貝虎生君(2年生)

<今日の会場の様子>

「本日は予報通り雨で時々強い雨になりました。幸い風の影響は少なく、比較的穏やかな水面でレースができました。各種目予選の残り半分を行いました。予選突破をかけて、各クルー最後まで懸命に頑張っていました。」(大会のHPより)

【高校】福井インターハイ・ボート競技③

8月16日(月)今日からボート競技の予選が始まりました。女子舵手付きクオドルプルでは、本校生のチームは予選4組で出場し2位で通過しました。各組の上位3チームが準々決勝に進めますので、18日(水)に行われる準々決勝への進出が決定しました。まずは予選突破、おめでとうございます。

女子舵手付きクオドルプルには、3年生の岡部さん、松浦さん、船渡川さん、生熊さん、川田さんの5名がエントリーしています。予選レースは、全部で8組あり、後半の5~8組は明日(17日)に行われます。さすがは全国大会、勝ち上がるのは大変です。

(動画)→ 女子舵手付きクオドルプル予選(2021.8.16)

顧問の戸田先生によると、「力は発揮できており、まだまだ伸びていく。」ということですので、自信を持って頑張ってください。応援しています。

(全国高体連ボート専門部のHPより、8月16日の会場の様子)

なお、本校から出場している男子シングル、男子ダブル、女子ダブルの予選は、明日行われる予定です。

【高校】福井インターハイ・ボート競技②

8月15日(日)今日は天候が回復したため、公式練習が行われています。1日目(14日)の公式練習が荒天のため実施できませんでしたので、競技種目ごとに、時間を決めて、各校80分間、練習しています。

朝、艇の準備をしている様子(雲がかかってます)

朝、艇の準備をしている様子(雲がかかってます)

14日に大会本部のHPに掲載された「15日の配艇表」さらに、日程が2時間遅れになったことにより、本校の公式練習時間は以下のようになっていると思われます。

男子シングル 9:10~ 10:30

女子ダブル 9:20~ 10:40

男子ダブル 9:30~ 10:50

女子クオドルプル 13:20~ 14:40

男子シングル

女子ダブル

男子ダブル

女子クオドルプル

昼過ぎです。少し晴れ間も見えてきていますね。

今日は風が強く、かなり漕ぎずらい状況でしたが、選手たちは一生懸命頑張っている、と顧問から報告がありました。明日は風が弱くなる予報だそうですので、いいコンディションで漕げることを祈っています。

【高校】福井インターハイ・ボート競技①

8月13日(金)朝7時頃、「福井インターハイ(令和3年度全国高等学校総合体育大会ボート競技大会)」に参加するボート部が、佐野からバスで出発しました。雨の中の出発でしたが、15時過ぎには、福井県美浜町の久々子湖(くぐしこ)ボートコースに到着しました。雨は降っていないそうです。

しかし、明日(8月14日)予定していた公式練習は、大雨警報に伴う災害や交通網の乱れ、ボートコースへの流木やごみ等の流入の恐れがあるため、中止となりました。15日に公式練習が行われる予定です。

しかし、明日(8月14日)予定していた公式練習は、大雨警報に伴う災害や交通網の乱れ、ボートコースへの流木やごみ等の流入の恐れがあるため、中止となりました。15日に公式練習が行われる予定です。

福井県美浜町はこの辺にあります。(美浜町HPより)

三方五湖(みかたごこ)とは、三方湖、水月湖、菅湖、久々子湖、日向湖の5つの湖の総称で、若狭湾国定公園に属する名勝です。その一つの久々子湖(くぐしこ)にボートコースがあります。

身近な風景 ~トンボ(ウチワヤンマ)の羽化

8月1日(日)ボート部が普段練習している「渡良瀬川」から、トンボの羽化の情報提供がありました。セミの羽化を紹介したので、ついでにトンボの羽化も紹介しようと思います。

腹部に「うちわ状の突起」があることから、「ウチワヤンマ」ではないかと思います。(トンボに詳しい人がいたら、何トンボか教えてください。)

腹部に「うちわ状の突起」があることから、「ウチワヤンマ」ではないかと思います。(トンボに詳しい人がいたら、何トンボか教えてください。)

この情報の提供者は、前佐高教員で現在は佐野東高のボート部監督の増田先生です。

佐野東高と佐野高のボート部は、よく一緒に練習しています。

今回は、ボートを岸に付ける「船着き場」のような場所で、練習の合間に目撃した大変貴重な映像です。

日時は、8月1日(日)11時です。

①幼虫(ヤゴ)から成虫の頭部と胸部が出てきました。

②腹部も完全に出てきました。

(動画)→ ウチワヤンマの幼虫の羽化①

③羽が少しずつ伸びてきています。

④さらに羽が伸びてきました。

(動画)→ ウチワヤンマの幼虫の羽化②

⑤羽を広げてきました。この時、11時30分です。

(動画)→ ウチワヤンマの幼虫の羽化③

つまり、①から⑤までにかかった時間は、約30分間ということになります。想像以上に速いです。この後、すぐに飛んで行ってしまったそうです。トンボがこのような人が大勢いる場所で、真っ昼間に羽化する、ということを初めて知りました。とても勉強になりました。増田先生、貴重な情報ありがとうございました。

身近な風景 ~セミ(アブラゼミ)の羽化

8月9日(月)19時半頃、佐野市富士町の梅林公園の駐車場近くで、セミ(アブラゼミ)の幼虫に出会いました。

最初は地面を樹木と反対方向に歩いているところを発見しました。幼虫はすぐに方向転換し、樹木の根元にたどり着き、登り始めました。

かなりのスピードで登っていくので、ちょっとびっくりしました。20分程度で、3mくらいは登っていました。

(動画)→ ひたすら登るセミの幼虫

この写真の一番上の枝まで登りました。

枝の付け根付近にいます。20~30分程度で、ここまで登ってしまいました。

追っかけていた幼虫が通り過ぎた近くの枝に、別の幼虫を発見しました。しかし、この段階では、羽化した抜け殻なのか、これから羽化する幼虫かどうかは、はっきりわかりませんでした。

1時間半後の21時。再び同じ樹木でさっきの幼虫がどこにいるのかを探してみましたが、見つかりませんでした。しかし、抜け殻かなと思っていた幼虫に変化が起こっていました。

どう見ても、これは羽化している幼虫でした。

やっと、羽化する姿を見ることが出来ました。ちょっと距離が離れていて、観察しにくかったです。

(番外編)

同じ時刻、昼間うるさく鳴いていたセミの成虫たちは、樹にとまってじっとしていました。寝ているのでしょうか? 近くに寄っても逃げません。

アブラゼミ

ニイニイゼミ

コクワガタもいましたが、こちらは夜行性で活発に動き回っていました。

(注)梅林公園では、この時期、例年はもっと多くの羽化するセミの幼虫の姿を目にすることが多いそうですが、今年はどういうわけか、羽化する個体が少ないようです。セミの幼虫は、土から穴をあけて出てくるので、その穴が見つかれば、幼虫が羽化していることがわかりますが、梅林公園ではその穴がほとんど見つかりませんでした。不思議でした。

ちなみに、佐高の前庭のクスノキの周辺は、今年も幼虫が出てきた穴だらけです。

【中学】SGクラブ「日本語ディベート」

8月11日(水)の選択4教室では、中学のSGクラブ「日本語ディベート」の練習が行われていました。

日本語ディベートは、SGクラブ(Sano グローカル・クラブ)の一つで、特設部(他の部との掛け持ちが可能です)として活動しています。数年前は10名程度の人数でしたが、年々人気が高まり、今年度は中1から中3までで、25名を数える大所帯となってきました。

今日の活動は、日本語ディベートの関東・全国大会出場チームが、どのような戦い方をしてきたのか、3~4名のチームごとに、学校を決めて分析をしていました。関東や全国大会では、他校同士の対戦についても、立論や反駁など、試合を詳細に記録しています。例えば、どのような反駁が効果的だったのか、を分析することで、自分たちが考える際の幅や選択肢が広がることになります。一人一台パソコンが大活躍で、チームスを使って、チームごとに一つのファイルを完成させていました。

どのチームも自分たちで考えて行動していました。生徒たちは、この作業がどのような意味があり、どういうまとめ方をすれば役に立つかを考えながら、チームごとに作業を進めていました。パソコンをうまく活用した「主体的対話的で深い学び」がなされているように感じました。とても素晴らしい活動だと思いました。

ところで、今日は2年生の新部長が決まったそうです。

生徒からの投票結果等をもとに、中学2年1組の落合さんが新部長になりました。

誰からも相談しやすい雰囲気があり、ディベートに対するやる気が、みんなから一目置かれているところが評価されたようです。頑張ってください。

【中高】職員室等の大掃除ありがとうございました。

明日12日(木)から16日(月)まで、学校閉庁日と土日で、学校は5日間の休業日となります(働き方改革の一環で、教職員は出勤しません)。休業日前の練習終了後に、中学の女子バレー部員と、高校の男子バスケットボール部員が、職員室や廊下、トイレ、体育館等の大掃除をしてくれました。夏休み中は、通常の清掃はありませんので、とても助かりました。ありがとうございました。(なお、写真に写っている生徒はその一部分です。)

中学生の女子バレーボール部員の有志

中学生の女子バレーボール部員の有志

高校の男子バスケットボール部員

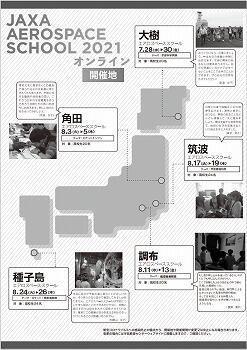

【高1】筑波エアロスペーススクール2021参加

8月17日(火)~19日(木)の3日間、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の「筑波宇宙センター」で、高校生が「日本の宇宙開発の最前線」を体験する「筑波エアロスペーススクール2021」が開催されます。全国からの多数の応募者の中から、高校1年2組の青柳妃砂(あおやぎ きずな)さんが、参加者24名の一人(栃木県からは1名のみ)に選ばれました。

エアロスペーススクールは、JAXAの現場で、高校生が、宇宙航空分野の「最前線」を体験し、チームで協力して「宇宙航空ミッション」に取り組むプログラムです。

(JAXAのホームページより)

本日、本人がネットでの参加登録を行うために登校していましたので、登録終了後、校長室でお話を聞かせてもらいました。

Q1:「筑波エアロスペーススクール」は何で知ったのですか?

→「6月ごろ、学校の教室に募集要項(上の写真)が貼ってあったので興味を持ちました。もともと宇宙に興味があったので、家に帰ってネットで詳しく調べてみました。」

Q2:宇宙に興味を持ったのはいつごろからですか?

→「小学4年生の頃、「宇宙少年団の佐野分団」に所属しており、宇宙や科学の面白さを体験していました。その頃、両親とJAXAの「筑波宇宙センター」を見学に行きました。その時、偶然、宇宙飛行士の若田光一さんが、外国の方に英語で説明をしているところに出会いました。宇宙飛行士を身近に感じるとともに、国際的に活躍するのはこういうことなのかと思いました。」

Q3:今も宇宙に興味を持っているのですか?

→「最近の新聞記事で、今年から宇宙飛行士は文系でもなれるようになったことを知りました。私は、小学校の先生になることを目指していますが、宇宙飛行士として宇宙から子どもたちに授業ができたらいいなと思っています。」

Q4:今回のプログラムでどんな点が楽しみですか?

→「宇宙のことを学べるのはもちろんですが、全国の多くの高校生との交流を楽しみにしています。自分とは考え方の異なる人たちと交流することで、自分の価値観を広げることができるのではないかと思っています。」

Q5:どうやって参加者に選ばれたのですか?

→「非常に人気が高く、倍率も高いそうです(10倍以上)。プログラムに参加するためには、応募動機400字による書類選考で選ばれました。上記のQ2~4で答えたような内容をアピールしました。」

*ありがとうございました。話を聞いていて、参加できて嬉しいという気持ちが伝わってきました。大いに楽しんできてください。今年度はオンラインによる講習となっていますが、チームでミッションに取り組んだり、実験を行ったりと、多彩なプログラムが用意されているようです。ぜひ、今回の体験で得たものを学校でも伝えて欲しいと思います。体験談を聞けるのを楽しみにしています。

【緊急】8月8日から31日までの県立学校の対応について

8月8日(日)から31日(火)までの期間について、本県の警戒度レベルが県版「ステージ4」に引き上げられます。県立高校の教育活動については、以下の通りですので、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

○引き続き感染防止対策を徹底しながら、教育活動(部活動を含む。)を実施する。

○特に、部活動に付随する場面(飲食、更衣等)での感染防止対策を徹底する。

○宿泊を伴う活動や校外での活動については、原則不可とする。

これにより、「校外での活動」は原則不可となります。また、部活動については、大会に関わるものも含め、練習試合や合同練習については実施しない方向になります。課外や面談等の校内での教育活動については、引き続き、感染防止対策を講じて実施します。

なお、佐野高校の一日体験学習(8月25日)については、実施を見送ります。今後の対応については、県からの指示に基づき、検討いたします。

学校祭については、不特定多数の来場は不可となりますが、保護者等の関係者については、各校の対策に応じた参加者の把握や人数制限等により、来場を可とすることになりました。なお、本県に緊急事態宣言が出された場合には、保護者等の来場者を入れずに校内発表のみとなる可能性があります。

【中学】関東中学生テニス選手権大会

8月6日(金)、埼玉県の智光山公園で「第74回 関東テニス選手権大会」が開催されました。本校は団体戦に出場しました。(直接応援に行くことはできませんでしたが、顧問から写真とともに報告がありました。)

1回戦で、富士見丘中(東京大会準優勝校)に1-4で惜敗し、敗者復活戦でも、千間台中(埼玉大会優勝校)に1-4で惜敗しました。生徒たちは、悔しい気持ちもありましたが、やりきった清々しさを見せてくれました。

1回戦で、富士見丘中(東京大会準優勝校)に1-4で惜敗し、敗者復活戦でも、千間台中(埼玉大会優勝校)に1-4で惜敗しました。生徒たちは、悔しい気持ちもありましたが、やりきった清々しさを見せてくれました。

団体戦にエントリーしたメンバーです。

1,2年生も先輩たちのプレーをしっかりと目に焼き付けてくれました。

<部長のコメントです>

「関東大会では他県の強豪校がたくさん来るので、圧倒された部分もありましたが、今までの練習の成果を発揮して試合に全力で臨めました。ですので、悔いはありません。これからは3年生が頑張ってきた姿を忘れずに1,2年生に伝統を継承して欲しいと思います。」

*強豪校相手に全力でチャレンジしてくれました。写真の表情からも、やれることはやった、悔いはない、ということが伝わってきました。笑顔で締めくくることが出来た3年生にとっては、最高の思い出となりましたね。よく頑張りました。ぜひ、高校でも続けてください。1,2年生は、これからが主役ですので、よろしくお願いします。

【高校】PDA全国高校 即興型英語ディベート大会2021

8月6日(金)・7日(土)の2日間、PDA全国高校 即興型英語ディベート大会2021が開催されています。例年、大阪を会場に実施していますが、今年度は、Zoomを使った開催となりました。全国の強豪校が参加しており、本校からは3チームがエントリーしています。

課外活動の部(初心者)

佐野Aチーム→ 青木藍華さん、王一汀さん、岡村初奈さん、吉田菜々さん(以上、高校1年生チーム)

課外活動の部(初心者)

佐野Aチーム→ 青木藍華さん、王一汀さん、岡村初奈さん、吉田菜々さん(以上、高校1年生チーム)

課外活動の部(一般)

佐野Bチーム→ 横塚功樹君、片柳賀那さん、石塚凜花さん(高校2年生チーム)

佐野Cチーム→ 大澤菜乃さん、大川優貴君、内村悠之介君(高校2年生チーム)

*それぞれのチームで、持てる力を出し切ってください。応援しています。

【中高】栃木県吹奏楽コンクール2021

7月30日(金)、「栃木県吹奏楽コンクール」中学校の部 B部門、7月31日(土)、同 高等学校の部 B部門が、開催されました。その結果、佐附中は「銀賞」、佐高も「銀賞」を受賞しました。中高ともに、よく頑張りました。

中高ともに、部長が報告に来てくれました。

(左:高校の尾花彩華さん、右:中学の恩田小春さん)

中高ともに、部長が報告に来てくれました。

(左:高校の尾花彩華さん、右:中学の恩田小春さん)

2人の部長には、それぞれコンクール当日の演奏について、聞きました。

<中学吹奏楽部部長:恩田小春さん(3-1)>

・昨年度は、コンクールが中止になってしまったので、中学生でコンクールに出るのは、今回が初めてでした。演奏曲は「エンジェル・イン・ザ・ダーク」です。

・5月3日に佐野市文化会館で実施した「定期演奏会」でもコンクール曲を演奏しましたが、十分な練習ができず、ぜんぜん納得がいく演奏ではありませんでした。こんな音しか出せなかったことが嫌でした。部員の気持ちもばらばらで、このままではだめだと思いました。

・6月の上旬頃、部員みんなで話し合いを持ち、コンクールに向けて「本気でやろう」という気持ちになることができました。そこから、苦手なところをどうやって克服するかに焦点を当てて、練習を行ってきました。

・今回のコンクールで「銀賞」を受賞できましたが、これは、練習の成果が結果に表れたと思っています。少なくとも、5月の定期演奏会に比べて、明らかに上達しており、演奏については納得しています。やればできるという自信にもなりました。これからは、さらなる演奏のレベルアップに向けて、頑張っていきたいと思っています。

(コンクール当日のリハーサル室での演奏です。)

*定期演奏会で納得いく演奏ができなかったことが、コンクールに向けて本気で頑張ることができたことにつながったのですね。コンクールで納得のいく演奏が出来て、良かったですね。

<高校吹奏楽部部長 尾花彩華さん(2-4)>

・5月の定期演奏会以降、金賞を取る、という目標を立て、できる限りのことをやってきました。コンクール当日も、納得のいく演奏ができた、できることはやった。後は結果を待つだけ、という感じでした。

・今回の「銀賞」という結果には、ああそうなのかと思いましたが、審査員の点数で、金賞まであと2点という僅差だったことを知り、かなりショックを受けました。また、審査員の講評によると、絶対に届かない金賞ではなかった、今の自分たちでもできたことが書かれていて、悔しい気持ちになりました。しばらく、立ち直れないほど落ち込んでいました。しかし、改めて当日の演奏を振り返ってみると、やはり、できるだけのことはやった、演奏に悔いはない、やり切った、と思っています。

・今回の「銀賞」という結果には、ああそうなのかと思いましたが、審査員の点数で、金賞まであと2点という僅差だったことを知り、かなりショックを受けました。また、審査員の講評によると、絶対に届かない金賞ではなかった、今の自分たちでもできたことが書かれていて、悔しい気持ちになりました。しばらく、立ち直れないほど落ち込んでいました。しかし、改めて当日の演奏を振り返ってみると、やはり、できるだけのことはやった、演奏に悔いはない、やり切った、と思っています。

*2点差だったということがショックだったということでした。その気持ちはよく分かります。こういう経験は、誰にでも起こりうることですから。しかし、何点差であれ、とにかく差があった、という現実は受け止めなければならないと思います。金賞という目標は、その差を乗り越えた先にあったのだと思います。

しかし、そのことで、皆さんの頑張りが否定されるものではありません。金賞を目標に練習し、納得のいく演奏ができた、やれるだけのことはやった、という達成感は、頑張ったものだけが得られるもので、金賞が取れなかった悔しさもその一部だと思います。おそらく、思い通りの結果が得られなかった経験の方が、すべてうまくいった経験よりも、はるかに多くのことを学ぶことができると思います。この経験は、皆さんの青春の1ページとして、ほろ苦さとともに輝き続けると思います。お疲れ様でした。

しかし、そのことで、皆さんの頑張りが否定されるものではありません。金賞を目標に練習し、納得のいく演奏ができた、やれるだけのことはやった、という達成感は、頑張ったものだけが得られるもので、金賞が取れなかった悔しさもその一部だと思います。おそらく、思い通りの結果が得られなかった経験の方が、すべてうまくいった経験よりも、はるかに多くのことを学ぶことができると思います。この経験は、皆さんの青春の1ページとして、ほろ苦さとともに輝き続けると思います。お疲れ様でした。

【中高】栃小教研佐野支部理科部会研修会

8月3日(火)9時~11時半、 佐野市内の小学校で理科を教えている先生方の研修会が、佐野高校の理科室(3階の化学室)で開催され、小学校の先生方40名近くが参加してくださいました。また、研修の後半では、科学部の生徒による研究発表も行いました。

今回は、本校が全面的に協力させていただきました。

今回は、本校が全面的に協力させていただきました。

本研修会を企画されたのは、嶋田政己校長(犬伏東小)で、かつて佐高や佐附中で化学や理科を教えてこられた同僚の先生です。

実技実習では、「液体窒素」を使った物質の変化を観察しました。

この実習は、附属中の「数理探究」の授業のネタでもありますが、一般の小中で体験することは、なかなかありません。本物に触れる実習は、小学校の理科の先生にとっても貴重な体験です。

まずは、事務局の河田安彦先生(犬伏小)による演示実験から始まりました。河田先生は、佐野市の宇宙少年団などでも活躍されています。

液体窒素の実験の定番中の定番です。-196℃の液体窒素で「バラ」を凍らせます。

そして、バラの花びらは「バラバラ」に!

さすがに、つかみはOKですね。小学校の先生方の期待が一気に高まりました。

続いて、先生方は各班ごとに、いろいろなものを液体窒素で冷却し、その変化を観察しました。

膨らませた風船やレタスなどを冷却しています。

これならどうだ、と目一杯膨らませた風船を冷却する先生方もいました。

動画でも記録されています。

もっとやってみたい先生方は、液体窒素のお代わりをしています。

スプレー缶に入った酸素や二酸化炭素をビニール袋に入れて液体にする班もありました。

ここで、再び河田先生が登場し、またまた定番の実験を披露します。

「バナナ」を凍らせています。

これもお決まりで、凍ったバナナで釘を打ちました。

「そんなバナナ!」先生方の興奮はますます高まります。

そして、最後のクライマックス。高温超電導の実験です。

確かに、よく見ると物質が浮かんでいます。

約40分間の実験の後、先生方は実験結果をまとめ、少しクールダウンしました。やはり、実物を見ることは最大の研修ですね。なお、中学2年生の松葉君と丸山君がアシスタントとして協力してくれました。

その後、研修の第二部として、生物室に移動し、科学部の生徒たちによる特別講義が行われました。

科学部の代表6名の自己紹介の後、パワーポイントによる研究発表を行いました。

その後、今年度はどんな研究をしているか、それぞれの研究班のリーダーが説明し、生物室内で飼育、実験している生物を自由に見学してもらいました。先生方は、とても熱心に話を聞いてくださり、質問もしてくださいました。また、小学校での教え子がりっぱになった姿に感動している先生もいらっしゃいました。

生徒たちにとっても、大きな励みになりました。

最後は、再び、3階の化学室に戻り、おさらいの実験を本校の神戸先生と田所先生によって披露しました。液体窒素で液体状になった酸素を試験官に入れ、火をつけました。

激しい燃焼が起こります。

こうして、午前中2時間半にわたって行われた研修会は、先生方の大満足の中、無事に終了しました。小学校の先生方にとっても、本校で行われる授業や科学部の活動はとても魅力的だったのではないかと思います。お役に立てて光栄でした。

小学校の先生方とのコラボは、今までほとんどありませんでしたが、附属中に入った生徒がどんな学校生活を送っているか、そして、どれだけりっぱに成長しているかを知っていただく良い機会でもありました。(まだ他にもいろいろなネタがありますので、第二弾も実施可能です。ご検討ください。)

【中3】シンカゼミ・フィールドワーク②

8月2日(月)10:00~、中学3年の細貝さん、田中さん、尾島さんのグループの研究テーマ「なぜ栃木県の男性育休取得率は低いのか」に関するフィールドワークとして、大芦守教諭(佐野北中学校勤務)にインタビューを行いました。

今日は、佐野高校まで足を運んでくださいました。

今日は、佐野高校まで足を運んでくださいました。

大芦先生は本校の卒業生ですので、皆さんの先輩にあたります。なお、大芦先生のお父さん、そして、お子さんも佐野高校を卒業されましたので、親子三代にわたって佐野高校を卒業されたことになります(令和元年度に「三代表彰」を受けました)。

大芦先生は、2番目のお子さんが誕生された際、佐野市の男性教員で初めて育児休暇を取得されたそうです。その体験を踏まえて、大芦先生が育児休暇を取得された時の状況、そして、育児休暇取得の現状などについて、教えてくださいました。

また、御家族の写真を見せてくださり、父親としての思いや、教職員としての思いなどについても話してくださいました。生徒達の想像以上に、育休を取得することは大変なことだった、ということが伝わってきました。本当に、貴重なお話をありがとうございました。

(注:インタビュー終了後に写真を撮らせてもらいましたので、ノートは閉じています。実際にはきちんとメモをとっていました。)

*今回のフィールドワーク(インタビュー)を参考に、さらに研究を進めてください。どんな研究になるか、楽しみにしています。頑張ってください。

大芦先生、今日はありがとうございました。

【高校】わかやま総文祭「自然科学部門」

7月31日(土)、和歌山県紀の川市の「近畿大学生物理工学部」を会場として、第45回全国高等学校総合文化祭「自然科学部門」の発表がありました。本校科学部を代表して、高校3年4組の戸室琴乃さんと3年3組の青木華瑚さんが、「トウキョウサンショウウオの保全活動」に関する発表を行いました。

発表は、7月31日の16:51~17:07までの16分間で、発表時間は12分以内、質疑応答は4分間以内、ということになっています。当日の行きの新幹線の中でも発表内容の最終チェックを行っていました。

研究発表は、物理部門、化学部門、生物部門、地学部門からなり、それぞれが2会場に分かれて行います。本校の発表は、生物部門の第1会場です。

審査委員の2人の先生(近畿大学教授等)と30名程度の観客を目の前に、発表が始まりました。まず、青木さんが前半を担当しました。正面に座っている方が審査委員の先生です。かなり緊張しますね。

後半の担当は戸室さんです。

2人の発表は、ほぼ完璧でした。プレゼンについては、もう佐高の「お家芸」という感じで、わかりやすく丁寧、安心して聞くことが出来ました。皆さんは、佐野高校の中でお互いの発表を見聞きしていますので、うまくできて当たり前くらいに考えているかもしれませんが、他校の発表と比べると、佐高の発表は、何を伝えたいか、といった内容に合わせてメリハリをつけたりしていて、明らかにわかりやすいです。話すスピードも重要です。これまでに10回以上は発表の練習をしてきた成果がありましたね。さすがでした。

発表後の質疑応答です。質問は高校生1名と審査委員1名からありました。

審査委員からは、「なかなか良い研究である」というお褒めの言葉をいただきました。審査委員の質問は制限時間で途中になってしまいましたが、2人は休憩時間に直接、審査委員の先生のところに行き、途中になってしまった質問内容について答えたり、発表の際の心得など、有益なアドバイスもいただいていました。

「やれることは全てやった」という感じでした。

充実感を持って、会場を後にしました。お疲れさまでした。

【中高】美術部、旭城祭の巨大壁画

7月30日(金)、中高の美術部は、9月4日(土)に開催する「旭城祭」で展示する、恒例の「巨大壁画」の制作中でした。今回の壁画は、高校2年1組の塩原明莉さんの原画をベースに、美術部員全員で制作します。

7月29日(木)、段ボールを貼り合わせて、壁画の土台を制作しました。この段ボール上に壁画が描かれていきます。

7月30日(金)正午、今日の午前中で、壁画の背景となる部分の下絵が完成しました。水性のペンキを使って描かれています。

この背景の上に、何かが描かれていきます。何が描かれるかは「お楽しみに!」ということでした。今までの壁画とは全く違ったものになるそうです。

それでは、楽しみに待つことにしましょう。

【中1】ウーパールーパーの繁殖

7月28日(水)、中学1年3組の板橋風花さんが、校長室に「ウーパールーパー」を持ってきてくれました。「ウーパールーパー」は、「日本両棲類研究所」の篠崎所長(先日実施した創立記念講演会の先生です)が命名した愛称で、成熟しても幼生のままでいる個体は「アホロートル」と総称されています。

まだまだ幼生です。

まだまだ幼生です。

板橋さんの話によると、ちょうど1年前の7月頃、弟さんとお父さんが、ウーパールーパーの幼生2匹(数センチ程度)を300円で買ってきたそうです。

それを家で育てたところ11月くらいには20センチ近くまで成長し、おおよそ12月から4月にかけて、産卵を始めました。(ということは、オスメスが1匹ずついたんですね。)卵の数は約500。それが、発生し成長し大きくなっているそうです。

成長した「ウーパールーパー」

産卵した卵塊(ばらばらに産み付けているようです)

ちゃんと発生が進んでいますね。これらが全て成長したそうです。500匹ですから大変でしたね。いろんな方に分けたりしたそうです。

今回は、学校でも飼えないかと持ってきてくれました。

そこで、生物室に水槽を用意し、水温が馴染むまで一日、容器に入れたまま、水に浮かべておくことにしました。

一日後の29日、水槽に移してやると、動き回っていました。板橋さんがエサをやると、食いついてきました。今は、5,6センチですが、これが冬には20センチ近くになるということです。生物室に新たな生き物が仲間に加わりました。板橋さんが、ちょくちょく面倒を見てくれるそうです。(安心しました!)

板橋さんは、このことがきっかけで、両生類(特にサンショウウオ)に興味を持ったそうです。また、板橋さんの話を聞いていて、家で繁殖させているお父さんの飼育技術も凄いなと思いました。

【中3】シンカゼミ・フィールドワーク

7月29日(木)10:00~11:00、中学3年の黒尾さん、山本さん、舩江さんのグループが、早稲田大学教授の金 敬黙先生に、Zoomを使ってインタビューを行いました。

3人は「日本と韓国の交流を深めるために」というテーマで、どうしたら良好な関係になることができるか、また、そのために自分たちで何ができるのか、について研究しています。

3人は「日本と韓国の交流を深めるために」というテーマで、どうしたら良好な関係になることができるか、また、そのために自分たちで何ができるのか、について研究しています。

始めは、韓国について理解を深めるサークルが、早稲田大学にあることが分かり、そのサークルの方と連絡を取ろうと、中村先生を通して大学に連絡をとりました。ところが、サークルの学生はすでに卒業してしまっていたので、韓国に関して生徒の質問に答えていただける早稲田大学の金 敬黙先生を紹介してくださいました。

金教授は、3人の質問にとても丁寧に答えてくださいました。

また、中学生として、こんなことから初めてはどうか、といったアドバイスもいただき、とても参考になったようです。

金教授は、学生達で行われるゼミ(Zoom)に参加することも誘ってくださいました。3人はこのように対応していただけたことに感動し、とても、やる気がでてきたようです。あまり堅苦しく考えずに、楽しみながら研究できるといいと思います。頑張ってください。

【中学】第9回科学の甲子園ジュニア栃木県大会

7月28日(水)13:30~16:00、化学室東で、今年度の「科学の甲子園ジュニア栃木県大会」出場にむけた勉強会を行っていました。本校からは、2チーム14名(2年生10名、1年生4名、希望者)が出場します。

大会は、8月28日(土)に栃木県総合教育センターで行われますが、すでに、実技試験の課題(かなりの難問です)が出ており、当日までに準備しなければなりません。夏休み中ですが、何度も集まって対策を練って仕上げていきます。

皆、やる気と好奇心に溢れています。知恵を絞って、いいアイディアを考えてくださいね。応援しています。

【中学】栃木県中学校総合体育大会(陸上競技)

7月26日(月)、28日(水)の2日間、「第74回栃木県中学校総合体育大会陸上競技大会」が、佐野市運動公園陸上競技場で開催されました。佐附中から13名が出場しました。2年女子100mHで、矢代さんが4位、山田さんが6位に入賞しました。おめでとうございます。

7月27日(火)は台風の影響で、28日(水)に順延になりました。

26日の一部と28日の午前中の競技を見学・激励に行きました。

<28日>

・2年女子1500m決勝:中村さん

・3年男子1500m決勝:兵藤君

・1年男子1500m決勝:荻原君

・3年男子110mH予選:初谷君

・3年女子100mH予選:坂本さん

*見ることが出来なかった種目もありましたが、皆さん、自己記録の更新を目指して頑張っていました。(後で、それぞれの感想等を聞かせてください)

・2年女子100mH決勝:矢代さん、山田さん

(実は、1日目に決勝が行われ、矢代さん4位、山田さん5位でしたが、何らかの不備があり、本日、再試合が行われました。)

↑ 7レーンの矢代さんです。

↑ 9レーンの山田さんです。

スタートします。

第1ハードルです。

第2ハードルです。

第3ハードルです。

矢代さん4位、山田さん6位でゴールしました。県大会で入賞というのは、素晴らしい結果です。良かったですね。

走った後の本人たちの感想を顧問の吉永先生から聞きました。

矢代さん:「100mHでは自己新を出すことが出来てうれしかった。しかし、この後走った200mでは力を出せなかった。夏にしっかり練習して強い選手になりたい。」

山田さん:「26日に行われた1回目の決勝の方が、記録が良かった。また、中盤から後半にかけては、イメージ通りにいかなかった。」

*吉永先生によると、矢代さんも山田さんも、今シーズンの4月当初は18秒台でしたが、矢代さんは今回16秒を切りました(15秒97)。山田さんも2秒くらい記録を伸ばしているそうです。100mHの全国標準記録は14秒80なので、2人とも十分全国が狙えるところまで来ているそうです。さらに、力をつけて上を目指してください。これからも応援しています。

身近な風景 ~ハス池の生き物たち

7月25日(日)、サッカーの試合の帰りに「つがの里」のハス池に寄ってみました。

前回、「つがの里」のハスを紹介したのは、6月22日でしたので、約1か月後のハス池です。そこには、ハス以外の生物の姿もありました。

前回、「つがの里」のハスを紹介したのは、6月22日でしたので、約1か月後のハス池です。そこには、ハス以外の生物の姿もありました。

ハスは、まだ葉っぱは青々としていますが、果托はだいぶ固くなり、種子が出来ているものもありました。1か月で種子はできるんですね。

ところで、果托は同じ方向(南向き)を向いているような気がしました。ヒマワリの花が太陽に向いているのと似ている、と思いました。花は真上を向いていましたので、種子ができるときに南向きに傾くものが多いということなのでしょうか。

花は真上を向いています。

花びらを落とすと、確かに少し傾いているようにも感じます。種子が成熟すると、その重さに耐えきれず、傾いてしまうのでしょうか。真偽のほどは、今のところ、わかりません。

ところで、ハス池にはハス以外の生き物の姿が見られましたので、紹介します。

水面を見ると、メダカが大繁殖しています。かなりの数がいます。

シオカラトンボが、何匹か飛び回っています。

池に近づくと、ウシガエルが警戒して水に飛び込みます。他の種類のカエルは見かけませんでした。

アブラゼミの鳴き声も聞こえます。

ハス池は人工の環境ですが、そこには様々な生物たちが生活しています。

さらに一月たったら、どう変化するのか、今後も注視していきます。

【中学】栃木県中学校総合体育大会(サッカー)

7月25日(日)、総合運動公園サッカー場で、「中学校総合体育大会(サッカー)」の1回戦が行われ、佐附中と佐日中等との合同チームは、強豪チームである小山城南中と対戦しました。

結果は、PK戦に持ち込まれ惜敗しましたが、素晴らしい試合でした。審判団からも「ナイスゲーム」という声が飛び交いました。

結果は、PK戦に持ち込まれ惜敗しましたが、素晴らしい試合でした。審判団からも「ナイスゲーム」という声が飛び交いました。

真夏の日差しが厳しい晴天のもと、11時から試合が始まりました。

小山城南中は、県の春季大会で2勝(ベスト8)しており、今回も上位を狙っている強豪チームでしたが、合同チームは終始、優勢にゲームを運びました。前半、開始2分で、穴原君がゴールを決め、15分にPKで1点取られましたが、24分にも穴原君が2点目をゴールしました。後半も鋭いシュートを何本も放ち、攻撃の手を緩めませんでした。アディショナルタイム4分が宣言され、終了2分前までは2-1でリードしていましたが、終了直前の猛攻で同点とされ、PK戦で惜敗しました。強豪相手に一歩も引かない堂々たる戦いぶりに感動しました。

最後に、応援に来てくれた保護者の皆さんに感謝の気持ちを伝えました。合同チームの監督、コーチ、両校の校長から、今日の試合の健闘を称える挨拶が送られました。

*佐野市春季大会で優勝するまでの3試合と県大会での1回戦、2回戦、そして、佐野市総合体育大会で優勝するまでの3試合と今回の県大会での1回戦、全部で9試合を見てきました。

1年前とは想像もつかないほど、少しずつ、一つのチームとして完成度が高まり、春季大会の県大会(特に2回戦)では、まさに「戦う集団」になっていることを感じました。2回戦で惜敗した悔しさを忘れず、夏の佐野市総合体育大会では、その実力が本物であることを証明してくれました。

今回の1回戦は、相手校の実績から、厳しい戦いを予想していましたが、開始早々、(私は全くの素人ですが、)これまでとは動きのレベルが格段に上がっていることを感じました。選手たちは、自分がやるべきことをわかって行動しており、動きに無駄がないように思いました。

相手チームが焦る中、平常心で戦う姿を見て、そこに「強いチーム」がいることを感じました。最後の最後には、相手チームの意地が一瞬、上回っていたのかもしれませんが、自分たちのサッカーをやり切ったことには変わりありません。

今日の試合を終えて、選手や監督・コーチ、そして応援してくれた保護者の皆さんにとって、見えた世界は、単なる勝ち負けではなかったと思います。これまでやってきたことを出し切り、最高の「ナイスゲーム」で終わることができたことは、選手だけでなく、関わることができた全員にとって「人生の宝物」になりました。私も、この試合のことは忘れないと思います。

もちろん、今は「悔しい気持ち」の方が大きいかもしれません。しかし、悔しさこそがここまで頑張れた糧になっていたことを思い出してください。そして、その悔しさをバネに、こんな凄いことが出来た自分たちの力をこれからも信じてください。

身近な風景 ~ヤマユリ

7月24日(土)、毎年この時期、里山に続く道路の斜面には「ヤマユリ」の花が咲いています。ちょうど見頃です。

ヤマユリは、本州に分布する「日本特産種」です。茎は高さ100~150cmにもなり、花は7月から8月に、数個から多いものは20個くらいつくものもあり、手のひらより大きな花の重さで倒れてしまうこともあります。また、球根は食用にされています。

ユリの名前の由来は、花が大きくて風に揺れやすいので「揺れる」からきた名であるとする説もあるそうです。

野生とは思えないほど華麗な姿で、山あいの目立たない場所でひっそりと、しかし、気高く咲いているユリの花は、昔から短歌や俳句などにも歌われています。

ちなみに、万葉集には、長歌1首、短歌9種が載っているそうです。

例えば、

「夏の野の繁みに咲ける姫百合の

知らえぬ恋は苦しきものそ」(1500)などは、美しい百合によせての恋歌です。

(口語訳)夏の野の茂みに咲いている姫百合が誰にも知られないように、相手に知られていない私の恋は、苦しく切ないものです。

俳句でもこんな句があります。

「百合の香や人待つ門の薄月夜」永井荷風

「山百合にねむれる馬や靄(もや)の中」飯田蛇笏

「山百合を捧げて泳ぎ来る子あり」富安風生

(以上、「四季花ごよみ 夏」講談社より、百合と日本人(西山松之助)、百合と俳句(飯田隆太)を参考にしました。)

大昔から同じ姿で、同じような場所で咲いてきたヤマユリ。「場違いな華麗さ」とともに「どこか懐かしさ」を感じてしまいます。日本人がヤマユリとともに歩んできた歴史が、心のどこかに刻まれているのかもしれません。

【中学】栃木県中学校総合体育大会(バスケットボール)

7月23日(金)、県北体育館で「栃木県中学校総合体育大会(バスケットボール)」の1回戦が行われ、13時半から小山市の乙女中と対戦しました。

乙女中は、県ベスト8レベルの強豪校ということでしたが、最後まで試合を諦めず、戦い抜きました。結果は惜敗でしたが、よく頑張りました。

乙女中は、県ベスト8レベルの強豪校ということでしたが、最後まで試合を諦めず、戦い抜きました。結果は惜敗でしたが、よく頑張りました。

本校生も果敢に攻めていきました。

試合は終わりました。3年生にとっては最後の試合となりましたが、力を出し切っていたのではないかと思いました。

今回は、保護者も参観することが出来ました。

これまで頑張ってきた3年生に対して、顧問の粂谷先生、北堀先生、そして、これまで指導に関わってこられた高木先生からも、心のこもった言葉が送られました。

春と夏、2回の県大会に出場できたことは、皆さんの実力の証であり、努力の結果だと思います。皆さんの宝物になるはずです。そのことは忘れないでください。

皆さん、ご苦労様でした。

【中学】栃木県夏季中学生テニス選手権大会②

7月23日(金)、「栃木県夏季中学生テニス選手権大会 兼 関東中学生テニス選手権大会【団体】栃木県予選会」の3日目、最終日でした。

まず、女子シングルスの準決勝、決勝が行われ、見事、中学2年1組の神田瑞稀さんが優勝しました。おめでとうございます。

続いて行われた、関東予選の団体戦では、幸福の科学学園中学校に勝利し、優勝しました。その結果、関東大会に出場することになりました。おめでとうございます。

まず、女子シングルスの準決勝、決勝が行われ、見事、中学2年1組の神田瑞稀さんが優勝しました。おめでとうございます。

続いて行われた、関東予選の団体戦では、幸福の科学学園中学校に勝利し、優勝しました。その結果、関東大会に出場することになりました。おめでとうございます。

12:00 いよいよ、団体戦(関東予選)が始まります。団体戦にエントリーしているのは、この10名です。濃い青のユニフォームが3年生、薄い青が2年生です。3年生は、ここで終わるか、関東大会に行けるか、が決まります。顧問の安藤先生の言葉にモチベーションが上がりました。

気合を入れて、試合に臨みます。

相手は、幸福の科学学園中学校です。

団体戦は、5-0で完勝でした。あっぱれでした。

部長からコメントが届きました。

「関東大会出場を目標に、今まで頑張ってきましたので、出場できることはとても嬉しいです。関東大会まで、あと2週間、今日できなかったことを改善し、悔いのない関東大会にできるよう、みんなで頑張ります!」

みんな、よく頑張りました。

これで、関東大会出場記録がまた更新されましたね。(プレッシャーだったと思いますが…)

関東大会は、8月6日から埼玉県狭山市の智光山公園で行われます。

関東大会でも皆さんが力を発揮できるよう、応援しています。

【高校】フードドライブ活動参加

7月23日(金)10時~14時 NPO法人「子どものとなり佐野」で、8月1日(日)に行われる「子育て世帯 配布会」の準備が行われていました。本校からは、高校3年1組の山本朋果さんと2年2組の山崎彩加さんが参加していました。

(なお、活動を見学させてもらったのは最初の30分間程度で、その後、さらに本校生が何名か加わるとのことでした。)

(なお、活動を見学させてもらったのは最初の30分間程度で、その後、さらに本校生が何名か加わるとのことでした。)

この日初めて顔を合わせるボランティアの方もいらっしゃいます。胸に名前を書いたテープを張っています。

山﨑さん達は、文房具などを仕分けしています。

山本さん達は、食品の賞味期限によって、いつ配布するかを選別していました。

今日は、20名程度の方が、活動をされていました。

「フードドライブ」は、家庭内にある「賞味期限までに食べきれそうにない」「たくさんもらって余っている」などの食品を、コロナ禍で困っている子育て世帯に無償で提供する活動を行っています。お米、缶詰、レトルト食品、乾麺などの食品がたくさん集まっていました。8月1日(日)に、本日、仕分けした食品(約50世帯分)を配布する予定です。いつもすぐなくなってしまうそうです。それだけ、支援を必要としている方が多い、ということを感じました。

また、山本さんをリーダーとする高校生等のグループで、8月22日に、佐野市文化会館で、子どもたちを対象に夏祭りを計画しています。山崎さんは、その時に配布する文房具などを仕分けしていました。

【中学】栃木県夏季中学生テニス選手権大会①

7月21日(水)~23日(金)の3日間、栃木県総合運動公園テニスコートで、「栃木県夏季中学生テニス選手権大会 兼 関東中学生テニス選手権大会【団体】栃木県予選会」が開催されています。

1日目は、女子シングルスの準々決勝まで(ベスト4)、2日目の今日は、ダブルスの決勝まで行われました。

1日目は、女子シングルスの準々決勝まで(ベスト4)、2日目の今日は、ダブルスの決勝まで行われました。

シングルス、ダブルスともに、試合が終わると、全員が顧問の安藤先生と富永先生に報告に来ていました。その過程で、どこが良かったのか、良くなかったのか、課題は何なのかを自分の中で、明らかにさせていました。ただ試合をしましたというだけでなく、次につなげようと、生徒や顧問が本気で向かい合っている姿を真近で見ることが出来ました。

ちなみに、両顧問は大会の事務局で運営に当たっており、忙しい中でも、生徒の試合をチェックされていました。

1日目の女子シングルスでは、中学2年1組の神田瑞稀さんが、ベスト4に残っています。

2日目(本日)の女子ダブルスは、神田瑞稀さん達(クラブチームのペアと参加)が準優勝しました。おめでとうございます。

3日目の明日は、女子シングルスの準決勝と決勝が残っており、神田さんが出場します。その後、関東大会の出場権をかけて、団体戦を行います。3日間にわたるハードな大会ですが、明日は最後の力を振り絞ります。健闘を祈っています。

【中高】壮行会と1学期の終業式

7月20日(火)、壮行会と終業式を行いました。熱中症対策として、放送により各教室で実施しました。

まず、中学の囲碁将棋部の2人ですが、中3の長崎航輝君、中2の石原橙真君、全国大会出場おめでとうございます。囲碁は「日本棋院東京本院」で8月20日、21日、将棋は山形県天童市で8月2日から4日にかけて、全国大会に出場します。2人とも、栃木県のチャンピオンとして不動の実力の持ち主です。全国でも堂々と渡り合えると思いますので、まずは1勝することを足がかりに、力を発揮してください。

続いて、高校の将棋です。高2の竹熊柊君と荒川成瑠君、高1の渡辺将有君のチームは、栃木県の最強メンバーです。チームを率いる代表の竹熊君は、附属中1年生の時から、毎年連続して、県大会で優勝し、全国大会に出場しています。いわば、全国大会の常連です。和歌山県で行われる全国大会でも、リーダーシップを発揮し、3人の力を合わせて、全国の強豪たちを撃破してください。応援しています。

次に、高校の科学部です。和歌山県で行われる全国高校生総合文化祭の自然科学部門の生物分野で発表をします。佐野市の天然記念物でもあるトウキョウサンショウウオに関する研究で、最近放送されたNHKの番組でも撮影に協力しました。代表の戸室琴乃さんは非常に優秀な部長ですので、十分に力を発揮してくれると思います。副部長の青木華瑚さんとともに頑張ってきてください。

続いて、高校のボート部です。女子クオドルプル、女子ダブルスカル、男子ダブルスカル、男子シングルスカルの4種目でインターハイに出場します。代表の船渡川優衣さんは、女子クオドルプルに出場しますが、6月に行われた関東大会で4位入賞という快挙を成し遂げています。インターハイでも、全員が入賞を目指して、頑張ってきてください。応援しています。

最後は、高校の陸上競技部です。三段跳びの加藤瞳さんと棒高跳の新井美月さんが8月の関東大会への出場を決めました。この大会は、高校生だけでなく、大学生や一般の方も参加する、よりレベルの高い大会です。自分の力が、どこまで通用するか、胸を借りるつもりでチャレンジしてください。頑張ってきてください。応援しています。

この後、放送によって1学期終業式を行いました。

→式辞 R3 1学期終業式式辞.pdf

【高校】さのクールアースデー2021(軽音楽部)

7月17日(土)15:30~ 「第11回さのクールアースデー2021」イベントのパフォーマンスとして、本校の軽音楽部に出演依頼があり、「ホテルサンルート佐野」の特設会場で演奏を披露し、イベントを盛り上げてくれました。

本校の軽音楽部からは、2チーム9名が参加しました。

こちらは、もう1チームの写真です。

イベントのご案内.jpg

会場は、ほぼ満員で大盛況だったそうです。「さのクールアースデー2021」を盛り上げることができて良かったですね。当日は、顧問2名に加え、前顧問の島田先生も駆けつけてくださいました。ありがとうございました。

【高校】佐野ケーブルテレビの取材(ラグビー部)

7月20日(火)13:30~「佐野ケーブルテレビ」がラグビー部の取材にきました。高校2年生の岩上航(いわかみ わたる)君と阿部恭介(あべ きょうすけ)君が、ラグビーの魅力を伝える番組のリポーターをしています。

番組名は「わたるくん、あべちゃん、ラグビーのこと教えて!」です。 月1回くらいのペースで「さのニュース」の中の1コーナーとして放送されています。

なんと!彼らは冠番組をもっていたのです。

今日の話題は、秋山川河川敷の復旧作業が終わり、2年ぶりに河川敷にラグビー好きが集まりました。ということで、河川敷復活祭の紹介の前振りをしています。

明日7月21日(水)の「佐野ニュース」の中で放送されるそうですので、佐野ケーブルテレビに加入している方は、ぜひ、ご覧になってください。

【中高】学期末の大掃除!

7月20日(火)、今日は1学期の終業式です。終業式に先立ち、各清掃分担区で大掃除が行われました。窓ガラスの裏側(外側)など、普段、手が届かない場所を重点的に清掃しました。

*お陰様で、校舎内が見違えるように綺麗になりました。

【高校】SGクラブ・ディベート班

7月19日(月)「令和3年度栃木県英語ディベート春季大会」(6月13日)のトロフィーが、ようやく届きました。

左から、Asian部門 準優勝、 PDA部門 準優勝

左から、Asian部門 準優勝、 PDA部門 準優勝

この大会は、各校の3年生が出場する最後の大会です。熾烈な戦いが予想されましたが、本校は難易度が高いAsian部門で準優勝と3位、PDA部門も準優勝と4位という好結果を収めることが出来ました。おめでとうございます!

<Asian部門>

☆準優勝:内村悠之介(2-1)、関根圭汰(2-4)

★3 位:石塚凛花(2-3)、片柳賀那(2-3)、横塚功樹(2-4)

<PDA部門>

☆準優勝:土屋吏輝(2-2)、戸田瑛未花(2-1)、大澤菜乃(2-3)

★4 位:栗林莉子(1-3)、青木藍花(1-2)、岡村初奈(1-2)

SGクラブ・ディベート班は、3年生が引退した現在、1年生7名、2年生14名、計21名で活動しています。

8月7日・8日に、PDA全国大会(大阪で開催、Zoomで参加)が開催されます。本校からは、2年生6名、1年生4名がエントリーしています。おととしの大会では、本校が優勝するという快挙を成し遂げましたが、そう簡単に勝てるものではありません。先輩たちに負けないよう、日々練習をしています。(以上、副部長の片柳さんより)

*ディベート班は、チームワークの良さが持ち味だと思います。次の目標に向けて、頑張ってください。応援しています。

【中高】保健委員会、お昼の放送

7月19日(月)12時20分、保健委員による1学期最後のお昼の放送がありました。今日は、高校3年1組の山本朋果さんでした。

*今学期、中高の保健委員会の皆さんが、交代で、コロナ対策や熱中症予防を呼び掛ける放送をしてくれました。地道な活動ですが、とても重要な仕事をしてくれたと思っています。ありがとうございました。

【高2】体育の授業見学(吉永先生、萩原先生)

7月16日(金)6限目、高校2年3・4組の「体育」の授業(吉永先生、萩原先生)を見学しました。生徒は水泳とダンスのどちらかを選択しているのですが、第一体育館で実施している「ダンス」の授業を見学しました。

午後の体育館の中は、生徒たちの熱気に包まれていました。

今日は、選択授業の3時間目で、各グループごとに、ダンスの振り付けの確認や練習が行われていました。第一体育館では7グループが活動しており、ダンスの曲目を聞いたところ、以下のような答えが返ってきました。

・BTS「Butter」

・Snow Man 「HELLO HELLO」

・秒針を噛む

・うまぴょい伝説

・テイクアピクチャー

・ママムー HIP

・ツギハギスタッカート

正直、どんな曲か知りませんが、生徒たちの本気度はMAX!

大変な熱気です。教室内での表情とはまるで違います。

全部で、10回くらいの授業を行ってダンスを完成させ、発表会を実施するそうです。

ものすごいエネルギーを感じました。

正直、どんな曲か知りませんが、生徒たちの本気度はMAX!

大変な熱気です。教室内での表情とはまるで違います。

全部で、10回くらいの授業を行ってダンスを完成させ、発表会を実施するそうです。

ものすごいエネルギーを感じました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

7

5

0

0

0