スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

SSH_SS校外研修

SSH宇都宮大学学問探究講義

10月18日に宇都宮大学学問探究講義として宇都宮大学から講師の方々を招き、パネルディスカッションと分野別講義を行いました。

第1部のパネルディスカッションでは、「学びとは何か」というテーマで、パネラーが取り組んでいる研究分野と他の分野との繋がり、今の研究に至るまでの経緯、どんな高校生活を送ってきたか、高校時代に取り組んできてほしいことなどについて意見をいただきました。

第2部の分野別講義では、12教室を会場に,宇都宮大学工学部4学科,農学部3学科,国際学部,教育学部,地域デザイン科学部3学科の全12人の講師の方々に1回45分の講義を同じ内容で2回行っていただき、生徒はその中から希望する2講座を受講しました。

生徒達にとっては、大学で実際に研究されている最先端の内容に触れられる、またとない機会となりました。

SSHアカデミックライティング講座

論文の構成についてのレクチャーを受け、さらにワークシートを用いて、あいまいな日本語を直す演習と「問い」の設定を適切に直す演習を行いました。

生徒達は、最終的な論文作成に向けてより具体的なイメージを持つことができたと思います。

SSHクラブ 缶サット甲子園関東大会出場報告

9月7・8日の二日間、SSH課外活動として、千葉工業大学で行われた缶サット甲子園の関東大会に出場しました。

缶サット甲子園とは、自分たちで作製した缶サット(模擬人工衛星)を、ロケットで70m程度の高度まで打ち上げ、射出、パラシュートによる降下、データ取得などの設定したミッションの達成を目指し、かつそれらのプレゼンテーションも行う大会です。

機体や装置の作製、プログラミングを自ら行うだけでなく、ミッション自体も自分たちで設定することで、発想することの大切さ、物作りの難しさと楽しさを体験し、科学へのさらなる興味・関心を養う事を目的としています。

今回、本校の生徒達が設定したメインミッションは、「地上の電波発信源からの電波をキャッチし、その位置へローバー(探査車)を移動させる」といった高難度なミッションです。

強風中の打ち上げだったこともあり、ミッションは十分達成できませんでした。しかし、改善点や今後の展望などをプレゼンテーションで示すことによって、努力賞(順位としては全体3位)を授与されました。反省点や改善点が非常に多く見つかった大会で、1年生も多く参加でき有意義な時間を過ごせたようでした。また次回に向けて活動していきたいと思います。

SSH科学体験イベントin栃高祭

各班ごとに以下のようなイベントを開催し、小中学生を含め、たくさんの人たちに体験していただくことが出来ました。

・物理班による浮沈子づくり

・化学班による化学実験教室

・数学班によるルービックキューブ必勝法

・生物班によるメダカすくい

また各班活動内容のポスター展示も行いました。

たくさんのご来場ありがとうございました。

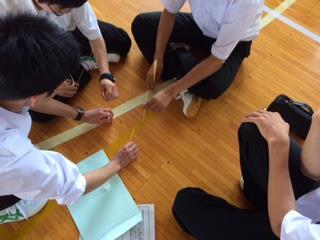

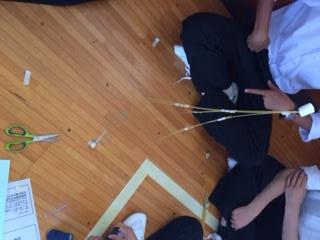

SSH マシュマロチャレンジ

SSH 統計学講座

SSH 発想法講座

ワークショップ形式で行い、発想法の一例として、マッピングとマンダラートを用いて実際に生徒達が演習を行いました。

SSH オープニング講座

「高校での課題研究が大学・大学院での研究につながる」というテーマで講演していただきました。

活発な質疑応答がされ、先進的な研究を基盤とした科学全般に生徒達がふれる機会となりました。

そのときの様子が渡辺先生の研究室HPにも紹介されています。

http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/diary2/2018/04/24141118.php

SSH ブラックボックス~見えない中身を想像しよう~

ブラックボックスの演習を行いました。

新一年生生徒全員が体育館に集まり、4人1グループで様々な探求を行って、

箱の中身の構造を想像しました。

内部モデルの説明や反論などの意見交換がなされ、自然科学との向き合い方を学びました。