スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

バフンウニの変態 その2

バフンウニの変態 その2

3月5日(月)バフンウニの変態は順調に進み

100匹以上成体と同じ形になりました。

大きさは0.5~0.7mmです。

数が多いので、肉眼でも識別できます。

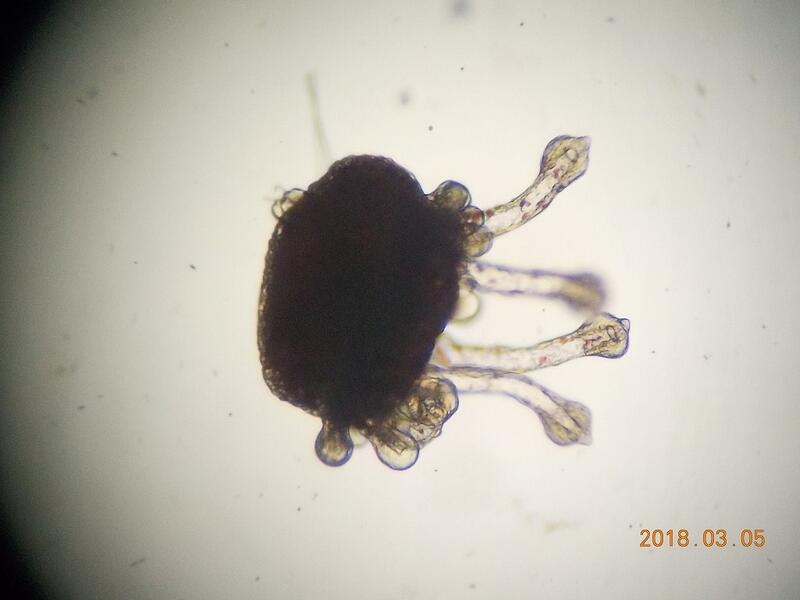

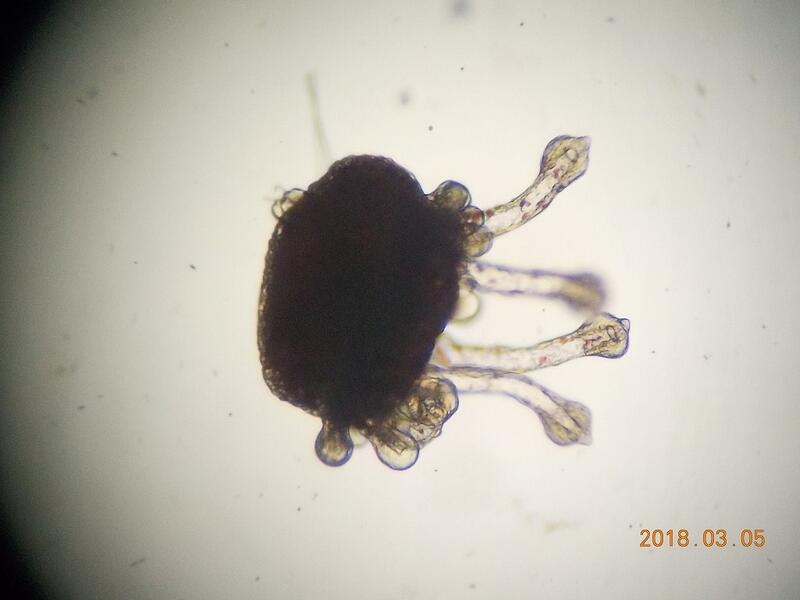

遊泳期最後の状態。繊毛を動かして泳いでいます。黒い大きな丸い部分が

ウニ原器と呼ばれる部分です。

ウニ原器から管足が出てきました。右側の突起です。

先端が丸くなっています。

最初、ウニ原器から5本の管足が出てきます。管足の先は吸盤になっていて、

伸び縮みします。これを使って、這い回ります。泳ぐのは終了です。

動物極(真上)から見た様子です。ウニらしく棘が少し出てきました。

棘が伸びて成体と同じ形になりました。

行きたい方向に管足を思いっきり伸ばします。

3月5日(月)バフンウニの変態は順調に進み

100匹以上成体と同じ形になりました。

大きさは0.5~0.7mmです。

数が多いので、肉眼でも識別できます。

遊泳期最後の状態。繊毛を動かして泳いでいます。黒い大きな丸い部分が

ウニ原器と呼ばれる部分です。

ウニ原器から管足が出てきました。右側の突起です。

先端が丸くなっています。

最初、ウニ原器から5本の管足が出てきます。管足の先は吸盤になっていて、

伸び縮みします。これを使って、這い回ります。泳ぐのは終了です。

動物極(真上)から見た様子です。ウニらしく棘が少し出てきました。

棘が伸びて成体と同じ形になりました。

行きたい方向に管足を思いっきり伸ばします。

バフンウニの変態の観察

バフンウニの変態の観察

3月2日(金)1限 2-4生物クラスで

観察を行いました。

1月18日受精の実験を行い、その後

キートセラス(ケイ藻)を餌に、ゆっくりとした

攪拌状態で培養してきました。

濃縮キートセラス

培養器(青いものは攪拌用のプロペラ)

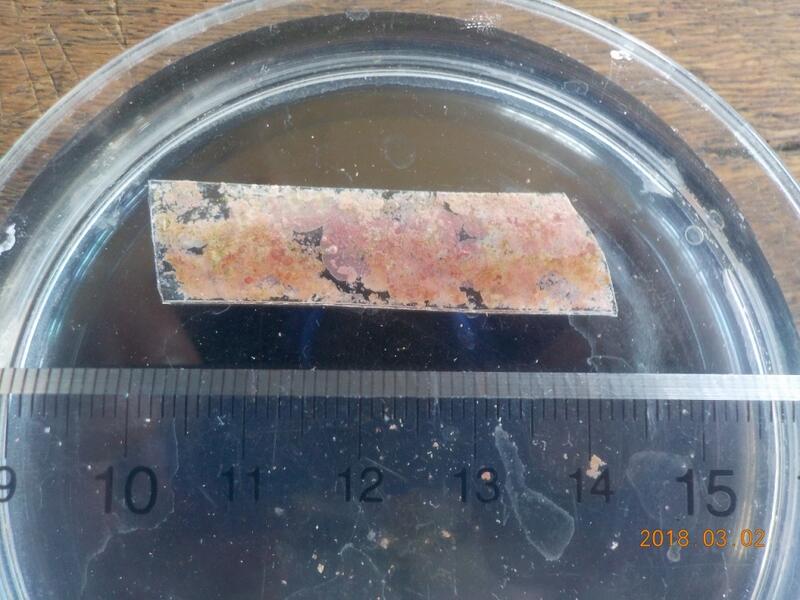

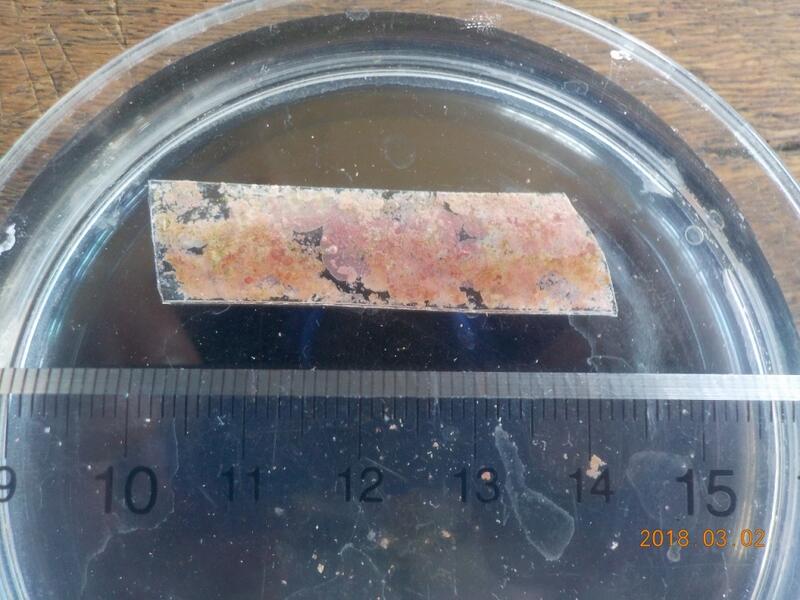

プルテウス幼生が6腕期から8腕期になったので

プラスチックシャーレに幼生と変態用の付着藻類(ピンクの板状)

を入れ、培養しました。

生徒の観察の様子です。

プルテウス幼生の6腕期です。

プルテウス幼生の8腕期です。

変態の始まった幼生

付着藻類の上で稚ウニに変態しました。短い棘と長い管足が観察できます。

今年のバフンウニは生育がたいへんよく、初めて変態の前後の観察を

クラス実験ですることができました。

3月2日(金)1限 2-4生物クラスで

観察を行いました。

1月18日受精の実験を行い、その後

キートセラス(ケイ藻)を餌に、ゆっくりとした

攪拌状態で培養してきました。

濃縮キートセラス

培養器(青いものは攪拌用のプロペラ)

プルテウス幼生が6腕期から8腕期になったので

プラスチックシャーレに幼生と変態用の付着藻類(ピンクの板状)

を入れ、培養しました。

生徒の観察の様子です。

プルテウス幼生の6腕期です。

プルテウス幼生の8腕期です。

変態の始まった幼生

付着藻類の上で稚ウニに変態しました。短い棘と長い管足が観察できます。

今年のバフンウニは生育がたいへんよく、初めて変態の前後の観察を

クラス実験ですることができました。

バフンウニの変態

バフンウニの変態

1月18日に受精の実験をしました。ウニの幼生たちは

順調に生育し、本日、1匹目が変態し、0.5mmの稚ウニに

なりました。とてもかわいいです。生徒たちに見せる予定です。

1月18日に受精の実験をしました。ウニの幼生たちは

順調に生育し、本日、1匹目が変態し、0.5mmの稚ウニに

なりました。とてもかわいいです。生徒たちに見せる予定です。

SSH授業開発 「ウニの受精と幼生の観察」

SSH授業開発 「バフンウニの受精と幼生の観察」

お茶の水女子大の臨海実験所 海洋促進プログラム

「海からの贈り物」より

バフンウニの受精キットが届きました。

セット内容

5ml容器 卵(黄色) 3本

精子(白色)2本

このセットで1年生6クラスと2年生の生物クラス1クラス

の実験が可能です。

ホールスライドグラスを使用すると良いです。

未受精卵と精子を観察した後、混合して、受精

の様子を観察します。

実験の様子です。

8細胞期

桑実胚

缶サット甲子園全国大会報告

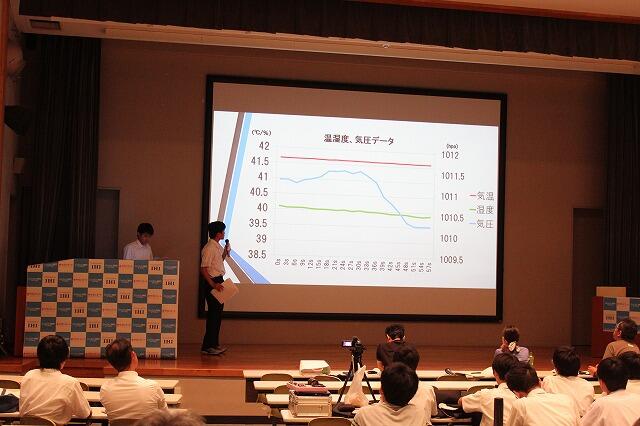

8月27日(日)~29日(火)、日本大学理工学部(船橋市)において、缶サット甲子園全国大会が開催されました。地方大会を勝ち抜いた全国からの10チームが集まり、技術を競いました。主催している「理数が楽しくなる教育」実行委員会の会長に、今年度から宇宙飛行士の山崎直子さんが就任し、3日間ずっとご一緒することができました。27日(日)は、午後から事前プレゼンが行われ、各校のミッションや地方大会の反省を踏まえた改善点などが発表されました。28日(月)には、日本大学二和グラウンドで打ち上げ実験が行われました。夕方には、技術交流会を兼ねて懇親会も行われました。最終日の29日(火)には、事後プレゼンが行われ、打ち上げ実験の結果をもとに、ミッションの達成度や考察などが発表されました。本校は打ち上げ前に様々なトラブルに見舞われ、時間ギリギリにロケットを打ち上げることになりました。ロケットの打ち上げは見事に成功し、缶サットの放出も、パラシュートを開いての着地もできたのですが、着地後のタイヤの射出に失敗し、ミッションを完遂することができませんでした。原因も自分たちなりに考え事後プレゼンに臨みましたが、入賞することはかないませんでした。しかし、多くの高校と交流し、様々なことを学んできました。来年は、3年連続の全国大会出場を叶え、何とか全国大会で入賞できるよう頑張ります。人数が少なく苦労していますので、興味を持った方はぜひ仲間入りしてください。一緒に頑張りましょう。

事前プレゼンの様子 打ち上げの準備 着地後の検証(中央が山崎直子さん)

懇親会にて 事後プレゼンの様子 審査員の先生方と

缶サット甲子園関東大会報告

缶サット甲子園2017関東地区大会が実施されました。

関東地区の学校の他、四国や九州地方の高校も参加し、直前に辞退した高校を除き、8校でのコンペになりました。

7月23日(日)には船橋市の日大二和グランドにて、機体審査と性能審査(ドローンによる高さ50mからの投下)が行われ、7月24日(月)には法政大学第二中・高等学校で、事後プレゼンが行われました。

今年の栃高のコンセプトは、昨年も全国大会まで駒を進めた先輩たちの思いを引き継いで「惑星探査」。ミッションは、着地後に缶サット本体からタイヤを出し、動きながら着陸地点付近の撮影をしようというものでした。地磁気センサーで方位も測定します。

モーターの回転を車軸にうまく伝えることができず、走行はできませんでしたが、データの採取や撮影はクリアし、見事、準優勝を勝ち取って、二年連続、全国大会への出場を勝ち取ることができました。ちなみに優勝は法政二校、第三位は早稲田高校、第4位は横浜サイエンスフロンティア高校でした。

うまくいかなかったところを改善し、8月27日(日)~29日(火)に行われる全国大会で優勝を目指し、戦ってまいります。

機体審査 ドローンへの搭載 着地時の様子

データの解析 事後プレゼンの様子 技術交流会

科学の甲子園栃木県大会

科学の甲子園栃木県大会に参加してきました。

全体では15校から34チームの参加がありましたが、本校は日程等の

都合などから1チーム(6人)しか集めることができず、1,2年生の

合同のチームで戦ってきました。

午前中は、筆記競技を行い、物理、化学、生物、地学、数学、情報の6科目の問題を6人で協力して解きました。午後は実技競技で、与えられた材料で車を作り、斜面から転がし、できるだけ指定された位置近くで車を止めるというものでした。筆記競技の結果はわかりませんが、実技競技は学校での

試走と条件が違ってしまったこともあり、予定通りにはいきませんでした。結果は来月中旬くらいに学校に届く予定です。

全体では15校から34チームの参加がありましたが、本校は日程等の

都合などから1チーム(6人)しか集めることができず、1,2年生の

合同のチームで戦ってきました。

午前中は、筆記競技を行い、物理、化学、生物、地学、数学、情報の6科目の問題を6人で協力して解きました。午後は実技競技で、与えられた材料で車を作り、斜面から転がし、できるだけ指定された位置近くで車を止めるというものでした。筆記競技の結果はわかりませんが、実技競技は学校での

試走と条件が違ってしまったこともあり、予定通りにはいきませんでした。結果は来月中旬くらいに学校に届く予定です。

缶サット甲子園2016全国大会に参加してきました。

8月17日(水)から、8月19日(金)まで、秋田市において缶サット甲子園2016

全国大会が行われました。全国から、各地方大会を勝ち抜いてきた11チームがアイデアと技術を競いました。本校は初の全国大会ですが、会場には常連校も何校も来ていて、我々の緊張感も高まります。

17日は事前プレゼンと機体審査が行われ、18日に発射実験から、データ解析、事後プレゼン、そして表彰までが行われました。本校は惑星探査をコンセプトに、ミッションを設定しました。が、残念ながら、設定通りにはミッション達成されませんでした。

しかし、全国のチームの発想力、技術力等を間近で見ることができ、多くのことを学ぶことができました。今後に生かして行ければと考えています。

事前プレゼンの様子 発射前の最終確認

ロケットへの搭載 打ち上げ実験

事後プレゼンの様子 参加者で記念撮影

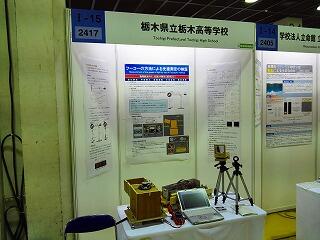

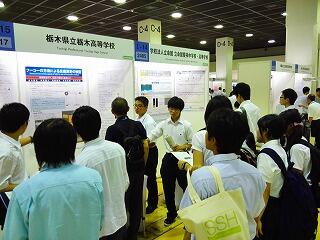

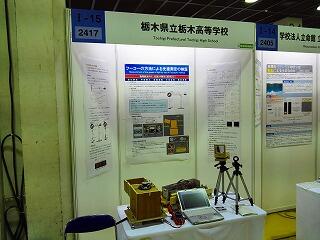

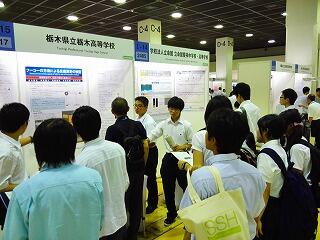

SSH生徒研究発表会に参加してきました。

8/9~11まで、SSHクラブ物理班(物理部)が、SSH生徒研究発表会に参加しました。

今年は、神戸国際展示場に全国のSSH指定校202校が集まり、ポスター発表を行いました。

本校の研究テーマは「フーコーの方法による光速測定の検証」で、数年前から行っている継続研究です。様々な問題を解決することができず、数年間、光速の測定ができないでいたのですが、先月ようやく光速測定に成功し、その成果を発表してくることができました。

ポスター発表は、延べ7時間程度行われ、栃高ブースには多くの高校生、高校や大学の先生方が訪れ、生徒たちは休む暇がないほどでした(人気ブースの一つでした)。また、お世話になっている宇都宮大学の先生が応援に駆けつけてくださいました。入賞には至りませんでしたが、生徒たちは素晴らしい成果を残してくれたと思います。

この研究はさらに継続研究を進め、日本学生科学賞にも出展する予定です。

今年は、神戸国際展示場に全国のSSH指定校202校が集まり、ポスター発表を行いました。

本校の研究テーマは「フーコーの方法による光速測定の検証」で、数年前から行っている継続研究です。様々な問題を解決することができず、数年間、光速の測定ができないでいたのですが、先月ようやく光速測定に成功し、その成果を発表してくることができました。

ポスター発表は、延べ7時間程度行われ、栃高ブースには多くの高校生、高校や大学の先生方が訪れ、生徒たちは休む暇がないほどでした(人気ブースの一つでした)。また、お世話になっている宇都宮大学の先生が応援に駆けつけてくださいました。入賞には至りませんでしたが、生徒たちは素晴らしい成果を残してくれたと思います。

この研究はさらに継続研究を進め、日本学生科学賞にも出展する予定です。

缶サット甲子園2016関東大会に行ってきました!

昨年に引き続き、SSHクラブ物理班缶サットグループで、缶サット甲子園2016関東大会に出場してきました。缶サットというのは、空き「缶」で作る模擬人工衛星(サテライト)のことで、空き缶の中にセンサーやマイコンを詰め込み、上空からパラシュートを使って地上に落下する間に各チームが決めたミッションを行うという、科学技術を競う大会です。いきなりの関東大会なのですが、今年は本校のほか、慶應義塾高等学校、東工大付属科学技術高等学校、早稲田高等学校、法政大学第二高等学校、学芸大附属高等学校、都立戸山高等学校、済美高等学校の8校で競い合いました。

本校の今年のミッションは、昨年のものを引き継ぎ、「小惑星探査」をコンセプトに、画像撮影、加速度や温度の測定、そしてメインのローバーの射出としました。データは思うように取れなかったのですが、ローバーに摸した物体の射出のアイデアと機構の工夫が評価され、優秀賞をいただきました。8月17~19日に秋田で行われる全国大会への切符を手にしたのです! 関東大会からは、出場した8校の中から3校が全国大会に出場します!

機体審査に備える 会場の様子 投下前最後のチェック

気球から投下 参加校皆で記念撮影 2日目の事後プレゼン

全国大会では気球ではなく、発射したロケットから投下されます。

全国大会に備えて、また明日から頑張ります!