スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

令和7年度 SSH生徒研究発表会 1日目(準備)

8月5日から7日までの日程で、令和7年度SSH生徒研究発表会が始まりました。初日の今日は、会場である神戸国際展示場に到着し、受付のあと指定ブースでポスターセットと、明日行われるポスターセッションの準備を行いました。他校の様子も見え、いよいよ始まるイベントに意識も高まりました。

SSHクラブ化学班が宇都宮大学機器分析センターに行ってきました

SSHクラブ化学班大谷石Gが,8月5日から始まるSSH生徒研究発表会に向け各試料表面の電子顕微鏡写真を撮るため,宇都宮大学機器分析センターに行ってきました。

担当の先生から電子顕微鏡の操作法についての説明を受けたり,実際に試料の撮影もしていただきました。ナノレベルの表面の違いを実際に見ることができ,貴重な機会となりました。お忙しい中,その他様々な分析機器の紹介や説明,研究に関するアドバイスもいただき,ありがとうございました。

授業実践事例 数学×日本史×情報×古典

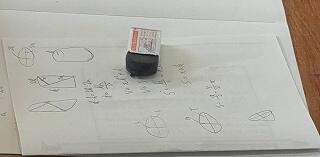

本日は、6月に実施した数学科と美術科と家庭科の教科横断・分野融合の授業の続編ともいえる授業が行われました。6月の授業後に生徒が教師に発した疑問から、教師が着想を得て、科学的素養を育む新たな授業が行われました。

円柱の断面は楕円形となりますが、楕円の面積を求める式の証明が円柱の体積との関係から求められます。これは、江戸時代の書物にも問題が掲載されています。今回は漢文で書かれたその書籍を用いて、まず、書物が書かれた時代背景を日本史の教員に補足してもらい、情報や古典の教員による読み解きをヒントに、江戸時代の問題を楽しみました。

美しい式の形に生徒も感動していました。

1・3年次 課題研究Ⅰ・Ⅲ ハイブリッドゼミ成果発表

3年次生がハイブリッドゼミ活動の中で議論してきた成果を、1年次生に向けて発表しました。一人一研究を結び付けて考えた新しいアイデアを、その社会的・学術的意義なども踏まえて発表し、併せて結び付けた一人一研究の内容も紹介しました。1年次生からの質問に3年次生が答える場面や、3年次生が自分の探究活動の経験なども伝える発言もあり、異なる年次の生徒が交流する有意義な時間となりました。

1年次生にとって、これから一人一研究に取り組む際のヒントになればと考えています。

SSHクラブ定例会➂

8月に神戸で開催されるSSH生徒研究発表会に向けて、SSHクラブの代表として参加する化学班大谷石Gの発表リハーサルを行いました。質疑応答では伝わりにくい箇所など課題も明らかとなり、今後本番に向けてブラッシュアップしていきます。

また、各研究グループが4月から7月までの活動報告と今後の予定を発表し、共有しました。