文字

背景

行間

記事

明日(1/28・火)の朝の登校について

◆今夜から明日の朝にかけて、天候が悪化し、県内の平野部でも積雪が予想されています。

◆現段階では平常通りの授業を予定しています。

◆最新の気象や交通機関等の情報を得ながら、安全に留意して登校してください。

令和元年度 第2回学校評議員会

◆第2回学校評議員会が開催されました。

◆令和2年1月24日(金)13時15分~16時10分

◆本校会議室

◆出席者 本校学校評議員、校長、主幹兼事務長、教頭、主幹教諭、関係部長

◆内容

(1) 学校からの説明

① 生徒の諸活動(学習・進路・学校行事)

② 教育改革への取り組み

③ 学校評価について

④ 施設・設備について

(2) 意見交換・質疑

以下の内容について、質疑応答や意見交換が行われた。

・「探究活動」の活動状況 ・UJOKOZA(土曜講座)の在り方

・教育環境の整備や充実 ・キャリア教育の充実

・学校評価の分析結果

(3) 活動見学

・学校保健委員会報告

JAXAでのテレビ番組撮影に協力しました。

第1話 2020年 1月27日(月) 19:45~20:00

第2話 2020年 1月31日(金) 19:15~19:30

第3話 2020年 2月 3日(月) 19:45~20:00

第4話 2020年 2月 7日(金) 19:15~19:30

収録の様子 ISS補給機「こうのとり」の試験モデル前にて

大西卓哉さんと記念撮影

特別講座

◆県立博物館のお二人の職員を招いて、講話、野外観察を行いました。

【自然課:星直斗先生、坂井広人先生】

◆薬用植物に注目し、校内の木本類、草本類を観察しました。

◆コケ類、地衣類もあわせて観察しました。

◆身近に多種多様な薬用植物があること、植物が薬用成分を持つ理由などを知ることができました。

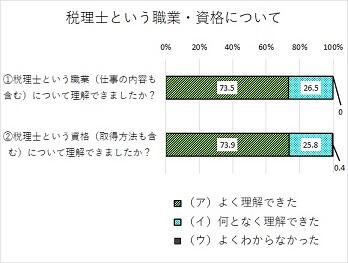

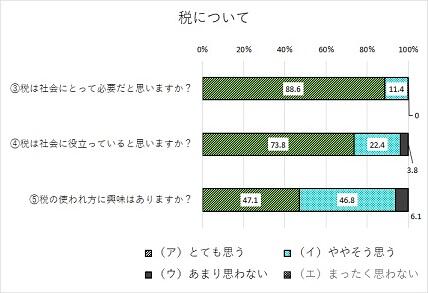

税理士による租税教室

◆1学年の現代社会の授業の一環として行いました。

◆お二人の税理士をお招きして、税理士の仕事、税金について学びました。

◆受講アンケートの結果からも、有意義な講話であったことが分かります。

◆アンケート結果(第1学年:263名の回答)

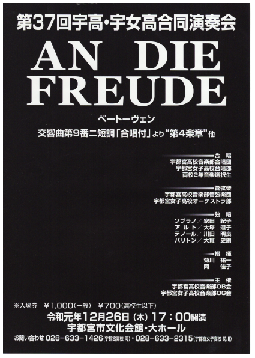

第37回宇高宇女高第九演奏会の開催について

今回で37回目を迎えます。生徒たちも本番に向け、宇高・宇女高での合同練習を開始しています。

今年も多くの方々のご来場をお待ちしております。

**********************

第37回宇高・宇女高合同演奏会

AN DIE FREUDE

ベートーヴェン

交響曲第9番ニ短調「合唱付」より”第4楽章”他

令和元年12月26日(木)17:00開演

宇都宮市文化会館・大ホール

第37回宇高・宇女合同演奏会(PDF).pdf

※チケットのお求めは、

宇都宮市文化会館プレイガイド、

栃木県総合文化センタープレイガイド

まで

**********************

お問い合わせ:028-633-2315(宇女高)

家庭クラブ老人ホーム訪問

◆家庭クラブ活動の一環として、老人ホ-ムを訪問し、高齢者と交流しました。

◆12月5日(木)第4回定期テスト最終日の午後、養護老人ホ-ム「アオーラ而今」に訪問しました。

◆家庭クラブ委員、箏曲部員の他、希望者を含めて45名の生徒が参加しました。

◆懇談を中心とするお年寄りとの交流、箏曲部1年生による演奏を行いました。

園芸作業2019《夏・秋》の報告

◆前年度のものを片付けて耕起します。そして、7月と11月に園芸作業を行い、花の苗や球根を植えます。

◆花の種類

7月:日々草、千日紅、ブルーサルビア、マリーゴールド、コリウス、ベコニアの苗

11月:パンジーとビオラ(苗)、チューリップとムスカリ(球根)

◆夏と秋の園芸作業のようすを写真で紹介します。

《夏の園芸作業》

①前年度の花を片付け、耕起します。(6月末)

②6種類の花の苗を移植しました。(7月)

《秋の園芸作業》

③ビオラとパンジーの苗を移植しました。(11月)

★チューリップとムスカリの球根は、来春の花壇を彩るようすを想像しながら移植しました。

《11月現在のようす》

校内の美化に少しだけ貢献できた手応えを感じています。

宇女高サイエンス教室(西原小学校PTA文化祭)

2年生の探究活動で数学教育や理科教育を研究している生徒と理化部の生徒で行いました。

数学教育班は数学的なパズルの数々、理科教育班は原子・分子を題材にしたカードゲーム、理化部は磁石や空気の流れを利用したものづくりを訪れた子ども達や保護者の方に楽しんでもらいました。

子ども達とのふれあいを通して、研究を進めるヒントが数多く得られたようです。

西原小学校のPTA、教職員の方には貴重な機会を与えていただきました。この場をお借りして、御礼を申し上げます。

出前授業Ⅲ(自治医科大学)を実施

今回は自治医科大学 小児科 村松一洋先生をお迎えし、「オートファジー」についてお話していただきました。

まず、先生の自己紹介から始まり、小児科医として、また研究者としてどんな日々を送っているのか、そして、「オートファジー」の概要や研究史、ご自身の研究についてお話下さいました。「オートファジー」がうまく機能しない場合にどんな症状が表れるかについてもお話くださいました。

1時間ほどの講義の後、質疑応答も行いました。様々な質問に対して丁寧にお答えいただきました。また、終了後も個々の質問等に応じていただきました。

生徒の感想の一部を紹介します。

・ノーベル賞受賞がきっかけでオートファジーについて初めて知りましたが、今回の講義でかなり詳しいところまで学ぶことができました。オートファジーの機能が体全体にかなりの影響を及ぼすことも知ることができました。

・ミトコンドリアがなぜ母由来なのか、疑問に思っていたので解決できてよかったです。

2019修学旅行第4日

◆クラスごとにバスに乗り込みスタートしました。

・3クラスが保津川下り、嵐山の見学。

・2クラスがトロッコ列車の乗車、嵐山の見学。

・2クラスが寺社見学に加えて京友禅体験やかんざし作り体験など。

◆コース別見学の様子

【紹介:保津川下り・嵐山見学】

・船頭さんのトークがとても楽しく、生徒たちも満足していました。

・およそ400年前から続く保津川下りの歴史、併走する鉄道(トロッコ列車、山陰本線)の歴史、2億5千万年前に由来する層状チャートの岸壁についてなど、楽しいだけではない、深い話がたくさんありました。

◆京都駅解散式の様子

・東京駅から二つに分かれてしまうため、京都駅中央口(北側)のフロアで四日間の修学旅行を振り返る解散式を行いました。

・家に戻るまで緊張感を持ちながら行動するよう伝えました。

◆たくさんの思い出、経験をお土産として持ち帰り、宇都宮駅、小山駅、那須塩原駅などで解散しました。

2019修学旅行第3日

◆[8時]グループ別見学出発

・班ごとに教員からのアドバイスを受けて出発しました。

◆見学先について

・京都府内を中心に見学[55班]

・奈良方面と京都府内の両方を見学[1班]

・天候に恵まれ、社寺や史跡の見学など、各班の計画に沿って活動しました。

◆[19時~20時]各班無事帰着しました。

◆明日はいよいよ最終日。今夜は各部屋で荷造りです。

2019修学旅行第2日

◆平和学習【広島平和公園・資料館】

・ガイドの方の説明を受けながら公園内を見学し、準備した千羽鶴を献納しました。

・次に、資料館脇のホールで被爆体験者の講話に臨みました。

生徒たちは精一杯受け止めようと、熱心にお話に耳を傾けました。

・さらに、新しくなった資料館を見学しました。

・事前学習で紹介された広島市立高等女学校の慰霊碑にも献花できました。

【原爆ドームの見学】

【原爆の子の像への千羽鶴の献納・黙祷】

【左:広島市立高女慰霊碑に献花・黙祷】

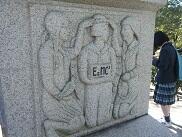

【右:中央にE=MC2と刻まれた箱を抱える少女のレリーフ】

◆能楽教室【金剛能楽堂】

・まず、能舞台の美しさに圧倒されました。

・最初に狂言の見方、楽しみ方の解説を受けました。鑑賞の演目は「蝸牛」。理屈抜きで楽しめる作品です。

・次に能の魅力について解説を受けました。謡い方のレッスンの後、装束、面についてわかりやすく説明していただきました。鑑賞の演目の「船弁慶」では、平知盛の霊が登場する後半のクライマックスの部分を演じていただきました。薙刀を振るう荒々しい舞い、謡い・囃子の強弱、緩急の変化も楽しめました。

2019修学旅行第1日

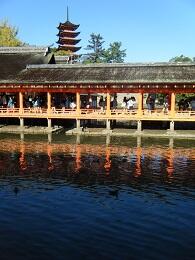

◆JR宇都宮駅から宮島へ

JR宇都宮駅東西自由通路に集合し、出発式を行いました。

予定通り、宇都宮7時50分発、那須塩原発は7時35分、小山発は8時01分でした。

東京駅で乗り継ぎ、広島まで新幹線で移動しました。

広島駅からは宮島口まで在来線で、さらに宮島口港からフェリーで宮島へ。

(東京駅での乗り継ぎ)

◆厳島神社見学の様子

宮島滞在はおよそ2時間です。

本日16時頃の潮位は約282 cmということで、厳島神社の回廊から魚(フグやエイなど)姿が見られました。厳島神社のシンボルでもある鳥居は、改修のため足場が組まれはっきりとその姿を見ることができませんでした。

(厳島神社の本殿・回廊の見学)

◆宿泊するホテルに到着

宮島港からフェリーで移動し、ホテルに18時頃到着しました。

長距離の移動でしたが、天候にも恵まれ、よい一日となりました。

(ホテル到着・班長会議の様子)

2年生 探究活動 中間発表会実施

10月31日(水)に中間発表会を行いました。

全部で150以上の研究テーマがあるため、12の教室に分かれ、作成したスライドを用いて口頭発表(5分間)の形式で実施しました。聞く側の生徒は、発表を聞いての感想や疑問点・アドバイスをメモし、発表者に渡すようにしました。

発表を行うことにより、現段階での研究のまとめができ、また様々なコメントが得られ、今後の研究の方向性を明確することができたようです。

Science Dialogue・Culture Dialogue【2019】

◆対象は1学年生徒全員です。

◆7名の先生をお招きして、それぞれの先生の専門分野に関わる講座を開催しました。千葉大学大学院園芸学研究科、東京理科大学薬学部生命創薬科学科

東京大学大学院理学系研究科、筑波大学 社会学類、筑波大学 心理学類

筑波大学 国際総合学類、早稲田大学 文学部

◆日本以外にも、タイ、イギリス、インドなど国籍も様々で、理系分野の講座はすべて英語で行われ、生徒一人一人が学問に対する関心を高め、進路選択の一助となる機会でした。

東武鉄道の運行状況について

栃木県教育委員会を通して、東武鉄道株式会社から周知依頼がありましたので、

以下の情報を掲載します。なお、添付されておりましたPDFファイルもご覧い

ただけます。

【台風19号の影響による運行状況について】

台風19号の影響により運転を見合わせている区間は下記のとおりです。ご利用

のお客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、鋭意復旧作業に努めております。

◆佐野線(区間:館林~葛生)

渡瀬~田島間の線路砕石流出は復旧しましたが、田島~佐野市間、堀米~吉水間、

多田~葛生間の秋山川橋梁の安全確認のため、引き続き全線で終日運転を見合わ

せます。また安全確認は水位が下がった後に実施するため、安全確認には相当日

数かかる見込みです。

◆日光線(区間:東武動物公園~東武日光)

静和~新大平下間の線路砕石流出および北鹿沼~板荷間の築堤の崩壊のため、栗

橋~栃木間および新鹿沼~下今市間で終日運転を見合わせます。

また、同区間の復旧には相当日数かかるる見込みです。

台風19号の影響による運行状況について.pdf

※特急列車等の運休情報については、運行情報をご確認ください。

両毛線の今後の運行について

栃木県教育委員会を通して、JR高崎支社からの周知依頼が学校にありましたので、以下の情報を掲載します。

◆台風 19 号の影響により運転を見合わせております、JR 東日本高崎支社管内の両毛線の 一部区間の運転計画及び見通しにつきましてお知らせいたします。

・足利~岩舟駅間は数日中の運転再開を予定しています。

・岩舟~栃木駅間は河川の堤防工事終了後、1ヶ月程度での運転再開を予定しています。

・栃木~小山駅間は16日(水)始発からの運転再開を予定しています。

※バスによる代行輸送につきましては、準備出来次第実施いたします。

ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、今後の情報にご注意ください。運転計画及び見通しにつきましては、今後の設備点検の結果等により変更する場合があります。

◆以下に最新の情報が掲載されるとのことです。

JR東日本高崎支社 https://www.jreast.co.jp/takasaki/

JR東日本 http://www.jreast.co.jp

明日(15日)からの授業実施に向けて

保護者・生徒の皆様へ

(お願い)明日(15日)からの授業実施に向けて、通学に利用している交通機関の運行状況をご確認ください。

本日(14日)13時段階の概要をお知らせしますが、それぞれの地域の最新の状況にもとづいてご対応ください。

◆14日(月)午前の段階での鉄道の運行状況

・宇都宮線、日光線、烏山線は平常運転となっています。

・両毛線は足利から小山駅間の上下線で長期間運転を見合わせています。

振替輸送・代行輸送は実施しないと発表されています。

・東武宇都宮線については平常運転となっています。

ただし、東武日光線の南栗橋から栃木間および新鹿沼から下今市間で終日運転を見合わせています。

復旧には相当日数がかかる見込みです。代行輸送を実施しますが、時間がかかり混雑が予想されます。

◆路線バス

・関東自動車、JRバスについては、それぞれのwebページを参照ください。

◆鉄道、バスの最新の運行状況に関するwebページ

JR東日本・関東エリアの運行情報

https://traininfo.jreast.co.jp/train_info/kanto.aspx

東武線運行情報

tra-rep.tobu.jp/index.html

関東自動車路線バスのご案内

https://www.kantobus.co.jp/route/index.php

JR関東宇都宮・茂木エリア 運行情報

http://www.jrbuskanto.co.jp/local_emergency/utsunomiya.html

10月14日(月)・15日(火)の対応について

【保護者、生徒の皆様へ】

このたびの台風被害に際し、心よりお見舞いを申し上げます。

◆報道されているように台風19号は栃木県内にも大きな被害をもたらしました。宇都宮市内でも通行止めが続いている場所があります。地域によっては河川の氾濫による被害が報道されていて、普段の生活に戻るのに時間を要する方々もいらっしゃるかと思います。

◆生徒の皆さんの中で、今回に被害に遭われてけがをしたり、自宅から避難していたりしたする場合には、一斉メールでお伝えした方法でご連絡くださるようお願いいたします。

◆なお、明日(14日)の第3学年模試は19日(土)に変更しますので、明日は登校しないでください。その他の活動については担当教員と連絡を取ったり、指示を受けたりしてください。

◆明後日(15日)は平常通り授業を実施します。本日17時に宇都宮線の運行が再開しましたが、他の一部の路線には影響が残っていますので、鉄道各社の運行状況をご確認ください。