行事給食などを紹介

9月19日の給食

9月19日の給食

今日は月に一度の餃子給食の日です。焼き餃子に甘辛いヤンニョムソースをかけました。「餃子に合う!」と好評で、おかわりできれいになくなりました。

9月18日の給食

9月18日の給食

生徒から「焼きとり」のリクエストがあったので、今日の給食は焼きとり丼にしました。オーブンで焼いた鶏もも肉、鶏むね肉、長ねぎと揚げたミートボールを甘辛いタレで味付けしました。ご飯が進む丼です。

9月17日の給食

9月17日の給食

今日は十五夜です。十五夜は、一年で最も美しい月を眺めながら秋の実りに感謝する風習です。十五夜はススキや団子と共に、里芋をお供えすることから「芋名月」とも呼ばれます。今日の給食では、里芋のそぼろ煮にしました。給食リクエストにも「里芋」がありましたが、今日の煮物もおかわりをする生徒が多く、里芋好きな人が多いようです。

9月13日の給食

9月13日の給食

9月16日は「敬老の日」です。今日の給食は、健康長寿につながる「まごわやさしい」食材をすべて使用した献立にしました。「まごわやさしい」とは、健康な食生活に役立つ食材の頭文字を覚えやすく語呂合わせにした言葉です。1食ですべてを揃えることは難しいので、今の食事に足りないものを少しプラスするところから取り入れてみましょう!

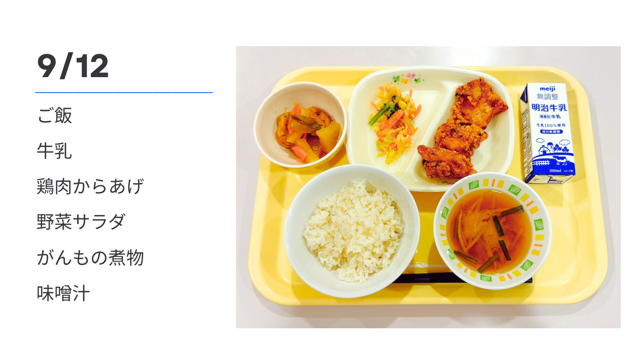

9月12日の給食

9月12日の給食

今日の主菜は、生徒からのリクエストで一番多かった鶏肉のからあげです。副菜のがんもの煮物に使用したがんもどきは、豆腐をつぶして、にんじんやごぼうなどの野菜を混ぜ合わせて成形し、油で揚げたものです。がんもどきという名前は、鳥の雁(がん)の肉の味に似ていることから名付けられたそうです。

9月11日の給食

9月11日の給食

今日の主食は、デミグラスソースを使用したハヤシライスです。粉チーズを加えることでコクを出し、まろやかな仕上がりにしました。今日は喫食率が高かったため、余りがなく、おかわりをしたかった生徒はがっかりしていました。

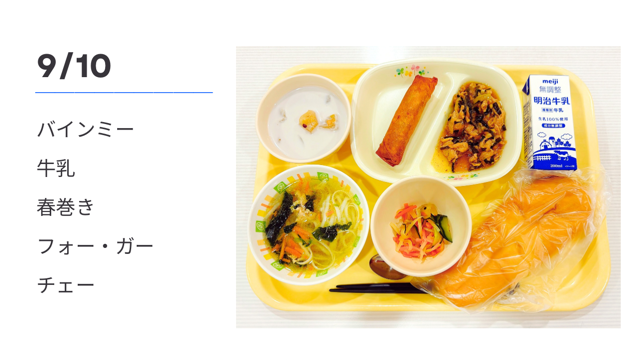

9月10日の給食

9月10日の給食

今日は生徒からのリクエストでベトナム料理です。バインミーは、パンに肉や野菜などの具材を挟んだベトナムのサンドイッチです。フォー・ガーは、米粉の平麺(フォー)と鶏肉(ガー)を使用したベトナムの麺料理です。チェーは「甘いスープ」という意味で、あずきや白玉、フルーツ、ココナッツミルクなどが入ったベトナムの伝統的なスイーツです。

9月9日の給食

9月9日の給食

9月9日は五節句の一つ「重陽の節句」です。「菊の節句」とも呼ばれ、菊の花を用いて無病息災や子孫繁栄、不老長寿を願います。今日の給食では、菊の花を使った菊花あえにしました。

9月6日の給食

9月6日の給食

9月6日は「9(く)6(ろ)」の語呂合わせから「黒ごまの日」や「黒豆の日」だそうです。今日の主菜は、黒ごまを使用した鶏肉の南部焼きにしました。南部焼きとは、肉や魚などに醤油などで下味をつけ、ごまをまぶして焼いた料理です。岩手県と青森県にまたがる南部地方がごまの特産地であることに由来します。

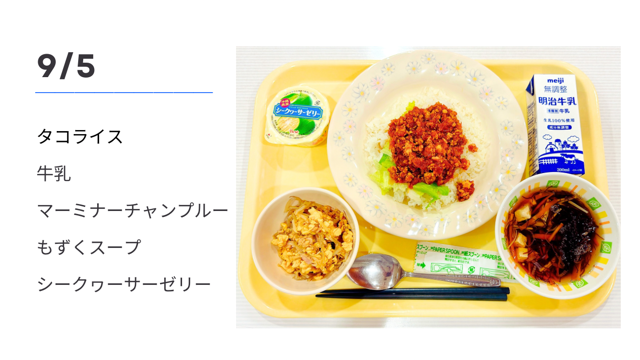

9月5日の給食

9月5日の給食

今日の主食は、沖縄料理のタコライスです。給食でも人気のメニューで、今日もおかわりをする生徒が多かったです。マーミナーチャンプルーの「マーミナー」とは「もやし」のことです。

9月4日の給食

9月4日の給食

今日の主食は、暑い日にピッタリの冷たい肉うどんです。つゆにはごま油と酢を加えてさっぱりと食べられるようにしました。今日は喫食率が高くおかわりがなかったため、生徒たちは残念そうでした。

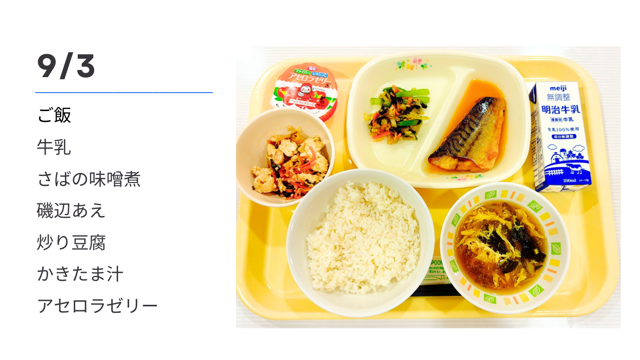

9月3日の給食

9月3日の給食

台風10号の影響により給食がなかったため、今日が2学期最初の給食となりました。魚好きが多い1年生は「やったー!魚だ!」と喜んでいました。まだまだ暑い日が続きますので、しっかり食べて元気に過ごしましょう!

7月18日の給食

7月18日の給食

パリオリンピックが開幕するのを前に、開催国であるフランスの料理を献立に取り入れました。フリカッセは、フランスのロワーヌ地方の煮込み料理で、今日の給食では鶏肉とたまねぎ、きのこを生クリームで煮込みました。キャロットラぺはフランスの定番家庭料理で、「ラぺ」はフランス語で「千切り」で意味します。ブイヤベースは、魚介類とトマト、香味野菜やサフランなどで煮込んだ南フランスの郷土料理です。

今日は1学期最後の給食でした。夏休み中もバランスのよい食事を心がけ、暑い夏を元気に過ごしましょう!!

7月17日の給食

7月17日の給食

カジキマグロという名前は俗称で、マカジキやメカジキなどのカジキ類のことを指し、マグロとは別種です。カジキ類は、高たんぱく質、低脂質でビタミンやミネラル類が豊富な魚です。千草あえの「千草」は「たくさん」という意味があり、今日は小松菜、キャベツなどの野菜と油揚げを和えました。味噌汁には、夏が旬のモロヘイヤとナスを加えました。

7月16日の給食

7月16日の給食

月に一度の餃子給食の日です!今日は、焼き餃子によだれ鶏風の辛味ソースをかけた新メニューです。よだれ鶏は、茹でた鶏肉に辛いタレをかけた中国四川地方の料理です。好評だったようで、餃子をおかわりする生徒が多かったです。

7月12日の給食

7月12日の給食

夏野菜スパゲティは、ナスやズッキーニ、パプリカ、トマトなどの夏野菜をふんだんに使用し、ケチャップや中濃ソース、コンソメで調味しました。ハスカップゼリーのハスカップは、6月下旬から7月末にかけて旬を迎える北海道の特産果実です。

7月10日の給食

7月10日の給食

麻婆茄子は、四川料理の「魚香茄子(ユーシャンチェズ)」を日本人の味覚に合わせてアレンジした中華料理です。なすは、夏から秋が旬の野菜です。なすはインド原産で、中国から日本に伝わったとされています。日本では、奈良時代にはすでに食べられていたそうで、古くから日本人が親しんできた野菜の一つです。

7月9日の給食

7月9日の給食

インディアンポテトの「インディアン」は「インド風の」という意味で、カレー粉を使用していることからこの名が付けられたそうです。揚げたじゃがいもと鶏肉、にんじん、たまねぎを炒めて、カレー粉やケチャップなどで調味しました。

7月8日の給食

7月8日の給食

今日の給食は、地元の食材をふんだんに取り入れた地産地消献立にしました。とうもろこしご飯は、県産のとうもろこしの実と芯も一緒に炊きました。サラダやけんちん汁にも県産の野菜をたくさん使用しました。なつおとめは、夏から秋に収穫されるいちごで、しっかりとした食感で爽やかな酸味が特徴です。

7月5日の給食

7月5日の給食

7月7日は七夕です今日の給食は、七夕にちなんだ献立にしました。給食を見て「そういえば七夕か~!」と言っている生徒もいました。今日は七夕そうめん汁をおかわりする生徒が多かったです。