行事給食などを紹介

3月4日の給食

3月4日の給食

一日遅れですが、今日は3月3日の桃の節句にちなんだ献立にしました。桃の節句は、ひな人形や桃の花を飾り、子供の健やかな成長を願い、ちらしずしやハマグリのお吸い物、ひし餅やひなあられなどを食べてお祝いする行事です。

2月28日の給食

2月28日の給食

3月1日に卒業式を控え、今日は卒業生にとって最後の給食です。給食は本来なら友人と楽しく食事をする時間ですが、感染症対策のため、黙食や一方向での喫食を続けてきた3年間でしたね。今日は卒業のお祝いとして、赤飯にしました。本校での給食が少しでも思い出として残ってくれたら嬉しいです。

2月27日の給食

2月27日の給食

今日は月に一度の餃子給食の日です。今日は焼き餃子にしました。日本で餃子といえば焼き餃子が主流ですが、中国では水餃子や蒸し餃子が一般的です。中国の餃子は皮が厚く、もっちりとしていて食べ応えがあるため、ご飯や麺類と同じように「主食」として食べられています。

2月26日の給食

2月26日の給食

ひじき料理の定番といえば、煮物ですね。以前は給食に出してもあまり人気のない煮物でしたが、今年度は毎回きれいになくなるほど、よく食べてくれています。ひじきは、茎上の長い部分の「長ひじき」と、先端の芽や小枝のやわらかい部分の「芽ひじき」に分けられます。「長ひじき」は歯ごたえがあり、煮物や炒め物などに適しています。「芽ひじき」はやわらかく、ほかの食材と絡みやすいので、煮物やサラダ、炊き込みご飯などに適しています。

2月22日の給食

2月22日の給食

切干大根は、大根を細く切って、天日で干して乾燥させたものです。日本に古くからある保存食品の一つで、江戸時代から生産されていたそうです。乾燥させることで、甘みが増して独特の食感が生まれます。また、生の大根よりも栄養価が高く、カルシウムやカリウム、ビタミンB群、食物繊維が豊富に含まれています。

2月21日の給食

2月21日の給食

肉じゃがといえば日本の家庭料理の定番ですね。肉とじゃがいもを醤油や砂糖などで煮た料理は、明治時代に誕生したそうでが、「肉じゃが」という名前で家庭に広まったのは1970年代だそうです。肉じゃがの肉は、関東では豚肉、関西では牛肉を使用する傾向があります。今日の給食では、栃木県産の豚肉を使用しました。

2月20日の給食

2月20日の給食

今日は季節外れの暖かさでしたが、明日は真冬の寒さが戻るそうなので、体調管理に注意が必要です。極端な気温変化は、自律神経が乱れ、体が疲れやすくなります。今日の給食にも使用しましたが、にんじんやほうれん草、かぼちゃ、ブロッコリーなどの緑黄色野菜を積極的に摂るようにしましょう。緑黄色野菜には、体の調子を整えるビタミンが豊富に含まれています。

2月19日の給食

2月19日の給食

ヨーグルトは、牛乳などの原料乳に乳酸菌や酵母を加えて発酵させたものです。乳酸菌は、腸内環境を整えるのに役立つといわれています。「ヨーグルト」という名前は、古いトルコ語で「撹拌する」を意味する「ヨウルト」に由来するそうです。

2月16日の給食

2月16日の給食

春の訪れを告げる菜の花は、アブラナ科の花の総称で、食用、油用、観賞用があり、それぞれ品種が異なります。食用の菜の花の旬は、1月から3月頃です。菜の花には、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。

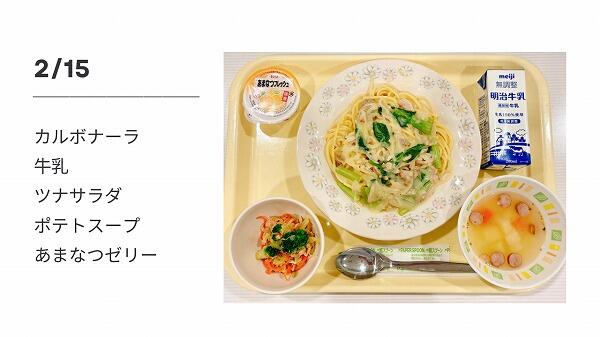

2月15日の給食

2月15日の給食

カルボナーラは、イタリアのローマ発祥の料理です。イタリアのカルボナーラは、卵とグアンチャーレやパンチェッタ(生ベーコン)とペコリーノ(羊乳のチーズ)を絡めて、黒コショウを振ったパスタです。日本では、滑らかで濃厚な味に仕上げるために生クリームを使用したカルボナーラが普及しています。今日の給食では小松菜を加えて、彩りと栄養価を高めています。

2月14日の給食

2月14日の給食

2月14日はバレンタインデーです。日本ではチョコレートを贈る日として定着しています。今日の給食は、セレクトのデザートで、ガトーショコラと米粉のカップケーキから選んでもらいました。圧倒的にガトーショコラのほうが人気でした!ガトーショコラは、フランス発祥のチョコレートケーキです。1980年代に日本に伝わり、日本独自のアレンジがされて広まったそうです。

2月13日の給食

2月13日の給食

今日の主菜は、きのこおろしソースをかけた和風ハンバーグです。きのこ類は低カロリーで、食物繊維が豊富に含まれています。今日のきのこおろしソースは、えのきたけとしめじ、まいたけを使用しました。えのきたけとしめじは細胞の浸透圧を調整するカリウムが多く、まいたけはカルシウムの吸収を助けるビタミンDがとくに多く含まれています。

2月9日の給食

2月9日の給食

カシューナッツは「カシューアップル」という果実の先になる種子の部分です。カシューナッツは熱帯地域で幅広く栽培されていますが、日本ではほとんど栽培されていないため、なかなか目にする機会はありません。カシューナッツは鉄や亜鉛、マグネシウムなどのミネラル類をバランスよく含んでいます。

2月8日の給食

2月8日の給食

焼き魚として定番の「ほっけ」は成長するに従い、アオボッケ、ロウソクボッケ、マボッケ、ネボッケと呼び名が変わります。ほっけは鮮度が落ちやすいため、かつては干物として流通することがほとんどでしたが、現在は冷蔵、冷凍技術や加工技術、流通の発達により、塩焼きやフライ、煮つけなどさまざまな料理でほっけを味わうことができます。

2月2日の給食

2月2日の給食

明日は節分です。節分は立春の前日で、季節を分けることを意味します。節分は地域ごとにさまざまな風習があり、古くから日本の風習として伝えられているのは「豆まき」や「柊鰯(ひいらぎいわし)」です。関西から始まったとされている「恵方巻」は、今では全国的な節分の習慣となっています。

2月1日の給食

2月1日の給食

海藻の種類は非常に多く、世界に約2万種、日本周辺だけでも1500種以上の海藻が生息していて、そのうち約100種が食用とされています。海藻はアオノリやアオサなどの「緑藻類」、ワカメやヒジキなどの「褐藻類」、テングサやトサカノリなどの「紅藻類」という大きく3つに分類されます。この違いは生息する水深、太陽の光が届く量です。今日の海藻サラダは、ワカメ、茎ワカメ、コンブ、赤トサカノリ、白トサカノリ、白フノリを使用しました。

1月30日の給食

1月30日の給食

明日は卒業生を送る会で給食がないので、今日は一足早くお祝いセレクト給食にしました。主食のオムライスは3年生のリクエストで、デミグラスソースとトマトクリームソースの2種類から選んでもらいました。主菜はとんかつとえびかつの2種類、ジョアはストロベリーとブルーベリー、マスカットの3種類からそれぞれ選んでもらいました。オムライスはデミグラスソース、主菜はとんかつ、ジョアはブルーベリーが人気でした。

1月29日の給食

1月29日の給食

今日は大分県の料理です。大分県の学校給食で人気のトリニータ丼は、大分県は鶏肉の消費量が多く、ニラが特産品であることから誕生したそうです。野菜のかぼすあえに使用したかぼすは、まろやかな酸味と爽やかな香りが特徴で、全国生産量の9割以上が大分県産です。だんご汁は大分県の郷土料理で、小麦粉で作った平たいだんごと季節の野菜を味噌や醤油で仕立てた汁物です。

1月26日の給食

1月26日の給食

今日は栃木県の料理です。主菜は宇都宮の名物グルメ、餃子です。佐野名物のいもフライは1年生からのリクエストです。本来は蒸したじゃがいもを串に刺して、衣をつけて揚げた料理ですが、給食では串に刺さず揚げました。

全国学校給食週間に合わせて、食堂に給食の歴史について掲示をしていますが、生徒が昔の給食について友達と話していたり、明日はどこの料理だろう?と興味を持ってくれているようです。

1月25日の給食

1月25日の給食

全国学校給食週間2日目の今日は韓国の料理です。1年生と3年生からキンパのリクエストがありました。今日の給食では、ご飯とごま油で炒めた具材を混ぜてキンパ風の混ぜご飯にして、味付のりと一緒に食べてもらいました。食堂に「いただきます」などの挨拶を韓国語で書いていたので、韓国語が飛び交い楽しい給食の時間となりました。