|

|

|

|

|

|

|

バナーをクリックすると各学科のページに移動します。

6月1日(土)に矢板市内の川崎城跡公園で植栽活動を行ってきました!

とても良い天気の中、矢板市役所都市整備課の皆様、川崎城跡公園再生市民会議の皆様と一緒にそば処信生庵の前の花壇に植栽を行いました。

当日はなんと、矢板市の新市長、森島武芳市長が参加してくださいました

矢板高校農業クラブからも役員が8名、休日にも関わらず、活動に参加してくれました!ありがとうございます

市長からご挨拶をいただき、植栽スタートです!

約500株の花壇苗を四方から見てもらえるように、工夫して配置していきます・・・

植えるときは、雨や風に負けないように、深めに植えるよう気をつけます

今年で4回目となる植栽活動。

地域の皆様と交流できる機会を今後も増やしていきたいと思います!

鹿沼市花木センターで5月25日(土)~6月3日(日)に「鹿沼さつき祭り」が開催されました。

農業経営科では、5月30日に開催された「花のミニ甲子園 高校生さつきアレンジメントコンテスト」に3年生2名が出場してきました!

鹿沼の名産であるさつきは、日本ではもちろん、現在は海外の方からも高い人気があるそうです。

もっとさつきを広めたい・・・!という思いから、今回初めての企画、さつきのアレンジメントコンテストが開催されることになりました

アレンジメントでは、普段はほとんど使わない花木(かぼく)ということで、デザインを考えるのに苦労しました・・・

今回出場したのは農業経営科3年の内田朱里さんと、同じく小川美羽さんです。

内田さんは、さつきが長く愛されるように、という思いを込めて時計をモチーフにしたデザインを考えました。

小川さんは、さつきの和とバラやカーネーションといった洋の花の調和を表現しました。

コンテストは、観客の目の前のステージで行われたため、初めての経験で緊張しながらのアレンジメントになりました。

コンテストの結果は、内田さんが見事第3位に入賞

副賞として、立派なさつきの盆栽もいただいてしまいました・・・!

一緒に応援してくれた草花専攻生もありがとうございました!

令和6年度も農業クラブの活動が始まりました。

★4月25日(木)農業クラブ入会式

農業クラブ員として新1年生を迎えて1ヶ月。

「農業クラブとは何か?」を2・3年生の役員が丁寧に説明してくれました

農業クラブについて、理解してもらえたでしょうか・・・?

★5月8日(水)校内意見発表会

農業クラブの毎年恒例全員参加の意見発表会を開催しました。

各学年クラス代表者6名が思いの丈を「言葉」で伝えました!

農業について考えたこと、現代の農業が抱える課題、自分の農業者としての夢、自分のルーツ・・・

緊張しながらも、一生懸命発表してくれました。

代表者以外のクラブ員も、審査員の一人として、真剣に聞いていました

★5月8日(水)農業クラブ総会

5月8日には、令和6年度の農業クラブ活動の指針を決める総会も実施しました。

3年生の議長の進行で、役員が昨年の報告や今年度の計画案を説明していきます・・・

農業クラブは生徒の組織です。役員さんを中心に生徒たちが意見を出し合い、より良いものにしていきましょう!

今年度の農業クラブ活動も盛り上げていきましょう

次年度へ向けて…

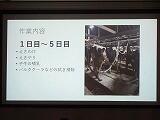

本日5,6限目本校視聴覚室にて農業クラブ新役員任命式並びに2年生のインターンシップ報告会のほうが行われました。

新役員任命式では、今泉校長先生より任命書の授与が行われたのちに新農業クラブ役員の代表者たちによる熱い意気込みが述べられました

その後、2年生による受け入れ先事業所24か所の発表と9月に那須拓陽高校と合同で実施された北海道農業実習についての活動報告が行われました。

これまでの発表を通して1.2年生の活躍に期待したいですね

「全国ユース環境活動発表大会」は、高校生が取り組む環境活動やSDGs活動を全国に向かって発表する大会です。

今年度は全国から計115件の応募があり、昨年12月に全国8地方で開催した地方大会において選抜された計16団体が、2月4日(日)に東京都の国連大学(ウ・タント国際会議場)において活動発表を行いました。

本校は関東地方大会で最優秀賞をいただき、今回の全国大会では、本校の農業経営科・農業技術部畜産班の3年生3名と2年生の1名が関東ブロック代表として参加し「未来へつながる放牧牛 ~ビーフダイバーシティと避難放牧~ 」という題名で発表を行いました。

そして、最終審査の結果、最高賞にあたる環境大臣賞を受賞することができました!

未利用資源を活かした自家製飼料を中心に、放牧主体で育て上げた赤身肉を、地域で消費する仕組みづくりであったり、 大規模災害時に地域内の牛を学校放牧場に緊急避難するための取り組みなど、持続可能な畜産に挑戦している点を高く評価していただきました。

名誉ある賞を励みに、さらに研究活動を深めていきたいと思います!