文字

背景

行間

学校通信

籾摺実習をしました

また、新車のコンバインで稲刈りをしました。

本校は令和3年度NIE実践校に指定されています

新聞台 キャリアサポートルーム

最優秀賞受賞が紹介されました

出前授業の様子が紹介されました

大菊の摘らいをしました

摘らいの様子 作業終了の様子

インターアクトクラブの畑の様子

環境緑地科 組織培養に挑戦しました

未来の畜産女子育成プロジェクト研修成果報告会に参加

アグリマイスター顕彰シルバー5名認証

落合西小学校への出前授業を実施

画面を通しての授業のため、小学生に内容を十分伝えることができたか不安でした。しかし、小学生は説明を聞いた後、上手にブッロコリーを植えることができたと連絡をいただきました。

収穫が楽しみです。

宇都宮大学SDGsオンライン講演会に参加

講師の先生から、子供の教育に関する質問などがあり、大学生と交わりながら興味を持って参加をすることができました。

お種人参の試験栽培報告会を行いました

コンクールにて最優秀賞を受賞!!

コンクールにて最優秀賞を受賞!!

令和3年8月にくらしき作陽大学にて行われた「さくよう健康なおやつコンテスト2021~健康にキュンです~」において、ライフデザイン科3年生飯塚悠さん・岩森妃菜さん・小太刀咲帆さんの「にんじんのシフォンケーキ」が応募総数283点の中から見事、最優秀賞に輝きました。

審査員の方からは「にんじんが1/2本入っていますが、にんじん特有のにおいがないため、にんじんの苦手な方でも美味しく食べられると思いました。また、にんじんのオレンジ色が綺麗で、果物などを加えることでアレンジもでき、見栄えも良かったです。」とコメントを頂きました。

この経験が彼女たちにとって自信や達成感につながり、これからの生活に活かされていくことを願います。

全国高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会について

全国高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会にて発表しました。

令和3年7月29日、30日に行われた、第69回全国高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会徳島大会でライフデザイン科3年生の宮島麗奈が研究発表を行いました。「高血圧予備軍!?お父さんの健康を家族で支えよう!!」と題し、約2年間を費やして研究実践してきた、父の高血圧予防を中心とした生活習慣の改善、運動習慣の改善についての取組を発表しました。

本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で現地に赴いての発表はできず、Webでの配信となりましたが、堂々とした態度で発表することができました。

結果、全国高等学校長協会賞と全国高等学校家庭クラブ連盟賞を受賞することができました。

研究にあたり、ご尽力・ご助言いただきました宮島家の皆様、管理栄養士の飯島先生大変ありがとうございました。

秋の庭園

ブロッコリー栽培始まる

第74回秋季栃木県高等学校野球大会 1回戦結果

日時 2021年 9月11日(土)

場所 清原球場

鹿沼南高校 4-1 宇都宮東高校

応援ありがとうございました。

第74回秋季栃木県高等学校野球大会 2回戦(対 青藍泰斗高校)

日時 2021年 9月17日(金)

場所 栃木県営球場 第3試合

勝利目指して、頑張ります。応援よろしくお願いします。

トマトハウスの工事が終了しました

新しい制御盤 スマホからハウス内の温度を確認

農業クラブ第2回役員研修会をリモートで開催

インターアクトクラブ ダイコンの種まき

サッカー部・新ユニホーム

10月に行われる高校サッカー選手権大会で使用したいと思います。

1勝目指して、練習頑張ります。応援よろしくお願いします。

林業コース・伐倒の様子

危険な作業となるので、生徒たちは緊張しながら実習を行いました。

サトイモの生育調査始まる

とちぎGAPの認証に向けて

とちぎGAP認証に向けて

大菊を誘引しました

サトイモの生育

2学期始業式

各教室で、校内放送により実施しました。緊急事態宣言により生活の制限はありますが、充実した学校生活を送りたいと思います。

フォークリフト運転技能講習

食料生産科3年 草刈り実習

新しいトラクタで除草剤散布

一日体験学習を実施しました

参加された中学生・保護者のみなさま、暑い中見学いただき、ありがとうございました。

(参加中学生・保護者の方の感想)

・全ての学科の説明を聞くことができたので、学科の特徴などがわかった。

・どの学科も進路に向けて様々なことを学んでいて、将来役に立ちそう。

・鹿沼南高の生徒が明るく、全体的に温かな雰囲気でよかった。

・どの学科に入っても農業に関することが学べることがわかった。

・校庭や中庭などの草木が整備されていて、さすが農業高校だと思った。

・学校行事がたくさんあって、楽しそう。

・今日の体験の中で学校の良い点を見つけ、自分に合った学科を見ることができた。

・いろいろな生き物や作物を育てていて、収穫などもできることがわかった。

・学校紹介の動画で、みんな仲がよくて元気な高校だと思った。

刈払機の講習会を行いました

29日は座学を中心に講義をしていただきました。30日は学校農場の草刈りと刈払機のメンテナンスについて、実技を行いました。刈払機の安全な操作も学べて非常に勉強になりました。

「ふれあい活動高校生のつどい」に参加

オンライン開催ではありましたが、「栃木の魅力アップのために何ができるか」「コロナ禍における学校行事をどう実施するか」をテーマに、活発な意見交換をすることができました。

1学期終業式、賞状伝達式、壮行会

その後、1学期に各種大会等で表彰された生徒、資格取得した生徒への賞状伝達式、関東大会に出場する農業クラブのプロジェクトチームと陸上部の壮行会が行われました。

※賞状伝達式での表彰(主なもの)

栃木県学校農業クラブプロジェクト発表Ⅱ類 最優秀賞(食料生産科3年・野菜チーム)

第50回鹿沼市民美術展 努力賞 平田 桂楠(普通科3年)

漢字検定準2級 3名(普通科2名、ライフデザイン科1名)

〃 3級 9名(普通科1名、食料生産科3名、環境緑地科1名、ライフデザイン科4名)

英語検定 3級 1名(普通科)

終業式 壮行会

子ども食堂へ食材提供【インターアクトクラブ】

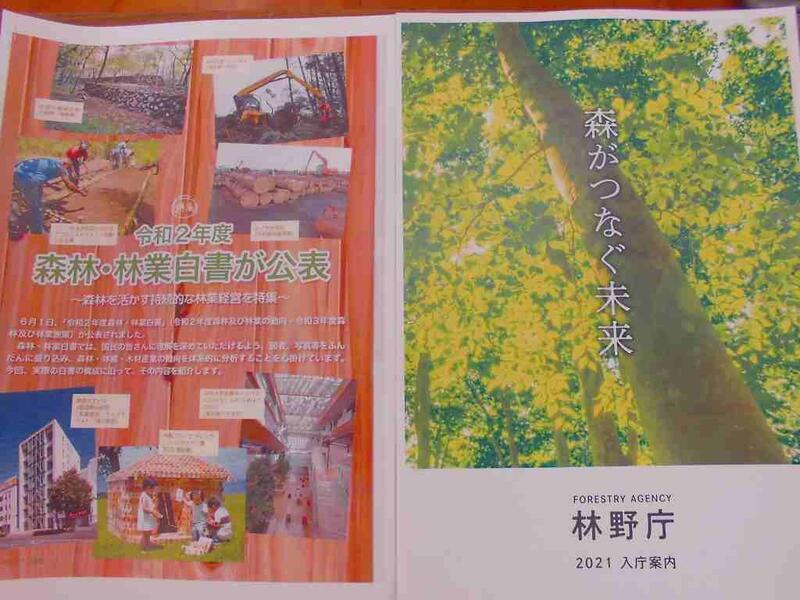

林野庁職員の方による森林・林業白書の講演会

環境緑地科1年生初めての収穫です。

外部講師による「もち麦」の学習

今回は、栃木県で開発した新品種「もち絹香」の特徴について教えて頂きました。2学期はこの「もち絹香」を試食しながら、さらに穀類の学習を深めていきます。

【食料生産科】ロールパンの製造実習

壬生町のまちおこしについてお話を聞きました

キクを大鉢に植え替えました

かんぴょうむきを行いました

GIGAスクールのためのタブレット準備

生徒一人一人ログインして、IDとパスワードを設定しました。生徒たちはスムーズに設定を行っていました。

授業での活用や研究のまとめ、プレゼンテーション等で使用していきます。

日光・中禅寺湖周辺研修を行いました

午前中は、日光山輪王寺にある庭園「逍遥園」を見学しました。回遊式庭園の様式を直に見るとともに、管理の方法について学習しました。

午後は、日光自然博物館において日光の自然を理解するとともに、自然保護の思想を学習しました。また、英国大使館並びにイタリア大使館別荘記念公園を見学し、より高度な造園デザインの習得に努めました。

コニファーの剪定実習を行いました

剪定時期としては遅くなってしまいましたが、樹形や剪定位置を気を付けながら刈り込みバサミを使って1本1本丁寧に行いました。

剪定実習後は、普段実習で使用する木バサミ・剪定バサミ・刈り込みバサミの整備を行いました。

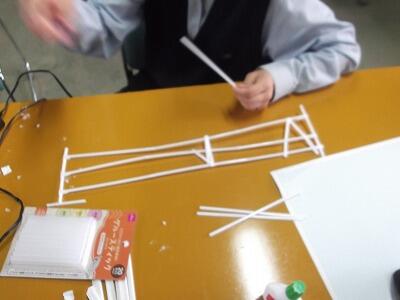

ストローで橋づくりを行いました

私たちが生活する中には、様々な建築物が存在しています。その構造を理解するための学習の一環として、ストローでトラス構造やラーメン構造がどれだけの強度に耐えることができるかを考察するために橋を製作しました。

生徒達は、グループで話し合いながら、各班のオリジナルの橋を製作していました。

教職員対象の応急手当講習会を行いました

過呼吸時の対応や熱中症時の対応、また担架の使い方などを学びました。指導していただいた先生方お世話になりました。

インターンシツプで記事を書きました

令和3年7月4日 下野新聞より

図書館の展示スペース

第2回目のわくわくマルシェが行われました

医療機関にて、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・感染性胃腸炎・溶連菌感染症の診断があった場合には、こちらの申し出書を保護者の方が記入し、学校にご提出ください。

令和7年8月13日(水)

令和7年8月14日(木)

令和7年8月15日(金)

令和8年1月 5日(月)

栃木県高等学校教育研究会

農業部会のHPはこちらから

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。