進路指導室より

企業向け学校公開を実施しました

11月25日(火)

去る11月19日(水)、芳賀地区の企業に向けた学校公開を実施しました。

今回は講師に、高齢者介護施設を運営する株式会社オガワから太田様をお招きし、学校概要説明、授業見学、講話の流れで行いました。

参加者からは、「生徒が生き生きと活動していた」「教員が生徒に分かりやすく説明していた」「講話の内容が実体験に基づいており、とても参考になった」との感想をいただきました。

また、太田様の講話の中では、障害者の特性についてのお話がありました。例えば次のようなものです。

・「危ない!が分からない」…支援中にも目移りし、高齢者から目を離してしまう

・「あいまいが分からない」…ちょっとしたルールの逸脱も許せず、利用者にきつく当たってしまう

・「人間関係の上下に独自のルールがある」…自分よりだいぶ年上の職員でも、後から入れば後輩扱い

・「利用者への注意の仕方」…やわらかい言葉遣いができず、利用者からのクレームに

太田様、見学に御参加いただきました皆様、お忙しい中御足労いただき、ありがとうございました。

福祉施設即売会(ましこ祭にて)

11月11日(火)

先週土曜日、盛大に「ましこ祭」が催され、多くの来場者で賑わいました。

進路指導部は、地域の障害福祉サービス事業所各所の御協力をいただき、食堂にて「福祉施設即売会」を開催しました。

当日は8つの事業所においでいただきました。パンやクッキー、小物類、ジャムや卵といった、事業所自慢の品々が所狭しと並び、10時の開場と同時にお客様で大盛況となりました。開始わずか4分で完売となった事業所も!

お忙しい中、即売会に御協力をいただき、誠にありがとうございました。

あるB型事業所との懇談から

10月23日(金)

卒業生がお世話になっている事業所の方々とは、いろいろな機会でお話させていただくことがありますが、今日はあるB型事業所の管理者の方から伺った話を御紹介します。

その事業所には、「こだわり」の強い生徒が卒業後お世話になっていました。学校でも「こだわり」は随所に見られましたが、それほど大きな問題にはならず、在学中から何度か実習を行い、良い評価を得た上での利用開始でした。

通所を開始してしばらくは仕事にも頑張って取り組んでいましたが、徐々に特性である「こだわり」が出始め、さまざまな場面で他の利用者や職員を困らせることになっていきました。

管理者の方はこうおっしゃいました。『本人には障害があり、特性があることは理解しています。そのための就労支援施設でもあります。ただ、最も困ったのは、「こういう言動で周りが困っている」と保護者に伝えても「それは特性で、しかもうちの子は重度なので(施設で何とかしてください)」という態度でした。保護者の方が協力してくれる姿勢を示してくれないと、支援も行き詰ってしまいます。』

この話を伺い、また別のA型事業所管理者による言葉も思い出しました。その方は「その子自身の問題で手のかかる子になるのではなく、周囲の考え方、関わり方が問題をより大きくしてしまう場合がある」とおっしゃっていました。その方は、幼少期の関わりがその後の人生に特に大きな影響を与えることも、併せておっしゃいました。

自我を発揮し、思いを行動にすることは素晴らしいことで、「こだわり」も自己意思の表出の一種であると言えます。障害福祉の分野でも本人の「意思の自己決定」を最優先する支援がされています。ただ、社会は「集団」で成り立っていることもまた事実であり、他者との関係性は生きていく上で逃れることはできません。どんなにリベラル化が進んだ社会においても、残念ながらすべての「個性」「多様性」が無条件に許容されることはなく、他人の迷惑とならない範囲の「個性」でなければ容認されないのが現実でしょう。

子どもたちがより良い人生を送るために今できることは何か。私も進路指導について改めて考える機会となりました。

実習報告会でいただいたアドバイス

10月10日(金)

昨日、2学期産業現場等における実習の報告会が行われました。当日の様子は、高等部からアップされています。

さて、今回も実習を受けていただいた事業所から来賓の方をお招きし、講評をいただく機会がありました。その中で、企業からいらっしゃった講師の方より、 「何事も感謝」「すみませんが言えること」「挨拶・返事・後始末」が大切だとアドバイスをいただきました。これらは普段から学校でも繰り返し伝えるようにしていますが、「後始末」という言葉だけはあまりなじみがないなと思い、少し考えてみました。

辞書的な意味で「後始末」とは、❶「後片付け、物事が済んだ後の整理」というものが最初に出てきますが、次に出てくるのは❷「尻ぬぐい」「落とし前」などの意味です。講師の方は、「言葉の意味を考えてみてください」と講評の結びにおっしゃっていましたが、❶の意味なら「後片付け」と言えばいいわけで、つまり❷の意味について考えてみよ、ということなのではないか、と感じました。

仕事をしていれば、作業面はもちろん人間関係や家庭の問題等、当事者には日々様々な「イレギュラー」が起こります。子どもたちは、学生時代に起きるイレギュラーやトラブルに対して、周囲の手助けを受けて、あるいは完全に人任せでそれらの困難を解消しています。しかし、社会人となって独り立ちするには、自分で片付けなければならないことがあり、まずは自分の力で解消を試みることが必要なのだ、というメッセージなのではないか、と思いました。

これをおっしゃったのは芳賀地区でも有数の障害者雇用推進企業の方だったので、なおさら重みのある言葉でした。

産業現場等における実習において

9月30日(火)

現在、高等部2、3年生が「産業現場等における実習」を行っています。地域の皆様にはいつも御協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、実習において事業所の御担当者様から、「気持ちをこめて」という表現でアドバイスをいただくことがあります。それを生徒に伝えようとするとき、大人の我々にとっても仕事に「気持ち」や「心」をこめることは、実はそう簡単なことではないことに気づかされます。というのも、生徒にわかりやすい適当な言い換えの言葉、伝わりやすい表現がなかなか見つからないのです。

AIに尋ねると、「心をこめる」とは、『言葉や行動に相手への深い愛情、感謝、願い、祈りといった気持ちを込めて行うことです。単に作業をするだけでなく、相手を思いやり、真心や丹精を込めることで、物事の質を高め、相手にもその気持ちが伝わるようにするという意味合いがあります』と返ってきました。

「単に作業をするだけでなく」…ここがポイントでかつ生徒たちにはとても難しいことだと思います。私は「自分がよくできた、きれいになった、と思える仕上げをしよう」と伝えましたが、自分が良いと思っていても周囲はそう思わないことも多々あります。さて、皆さんだったらどう伝えますか?

朝刊1面「障害者解雇最多262人」という見出しから

9月22日(月)

9月21日の下野新聞朝刊1面に、標題の見出しが大きく掲載されました。内訳として9割近くが「就労継続支援A型事業所」からの解雇だったとのことです。

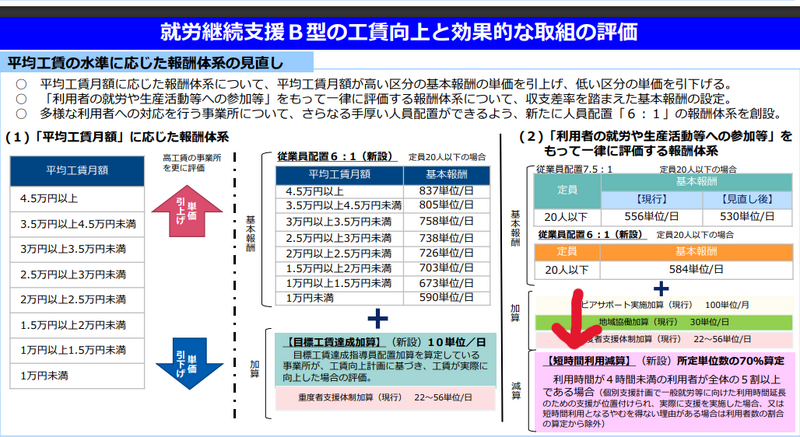

近年爆発的な勢いで上昇する最低賃金や障害福祉サービス報酬改定等によって、運営が厳しくなったA型事業所が閉鎖やサービス形態変更の道を選んでいることは御存知のとおりですが、その結果が明確な数字として出てきたというところです。本校卒業生の皆さんについても、一般就労への移行、他のA型との新規契約等、進路変更を余儀なくされた方が多くいました。ここに加え、社会保険の加入要件緩和が決定しており、事業所にとってはさらに厳しい状況となることが予想されます。(資料参照)

働きたいという意欲をもちつつも、様々な理由で一般企業への就労に結びつかなかった障害者にとって、雇用契約を結びしっかり働ける貴重な場がA型事業所です。もちろん労働者にとって多くの選択肢が用意されていることが望ましいのは言うまでもありませんが、社会状況の変化によってどうなっていくのか…今後の動向に注目しています。

高等部3年生が資格を取りました

9月3日(水)

このたび、高等部3年の生徒が「介護職員初任者研修」の資格を取得しました。おめでとうございます。この資格は民間資格ではなく、厚生労働省の基準に基づく資格です。取得すると、身体介助を単独で行うことができるようになり、雇用する側にとっても大きな戦力となります。

夏休み期間中、土日とお盆休みを除く1か月間、宇都宮市の「宇都宮青葉高等学園」に遠路益子から通いました。研修の感想を本人にインタビューしましたので、ぜひ御覧ください。

Q. 1日の研修時間はどのぐらいですか?

A.9時から16時20分までです。

Q.研修で大変だったことは何ですか?

A.初めて会う人と自分からコミュニケーションを取るのが難しかったです。また、寝ている人の体位変換や着替えが

大変でした。

Q.受講生は全部で何名でしたか?

A.11名です。私の他には宇都宮青葉高等学園と南那須特別支援学校の生徒がいました。

Q.後輩にアドバイスはありますか?

A.普段からコミュニケーションを積極的にとることが大切だと思います。また、仕事をするには体力や筋力も必要だ

と感じました。

Q.これからの目標は何ですか?

A.産業現場等における実習でお世話になっている事業所に就職し、資格を生かして働くことです。

福祉施設説明会を実施しました

8月6日(水)

今年度も多くの福祉施設の皆様に御協力いただき、7月30日に本校を会場として福祉施設説明会を開催しました。

今年度は午前の部、午後の部で延べ130名を超える保護者の方々が参加しました。進路に関する意識の高まりを感じることができました。

御説明いただいた施設の皆様、お忙しい中ありがとうございました。

福祉事業所紹介について

7月31日(木)

過日UPした今年度の「福祉サービス事業所ガイドブック」について、新たな事業所から情報をいただきましたので追加します。

社会福祉法人征峯会「ライフサポートヒラソル」(茨城県筑西市)

福祉事業所向け学校公開を行いました

7月11日(金)

本校児童生徒が普段からお世話になっている、芳賀地区福祉事業所の職員をお招きし、学校公開を行いました。

お忙しい中御参加いただき、ありがとうございました。

スマホ依存について

6月27日(金)

今朝のニュースで、乳幼児に週5日以上スマホを利用させる親は、

・1~6歳児で17%強

・7~9歳児で31%強

という結果が出た、との報道がありました。おそらく実際はこれよりも多いのではないでしょうか。

インタビューに答えていた母親からは「子どもには自制心はないので、親が管理しないといけない」との発言がありました。

本校の児童生徒についても、多くの場合自己規制することは難しく、周りの大人が事の重要性を認識し、管理することが必要だと思われます。

前々から保護者の皆様には学部懇談等の機会でお伝えしてきたように、卒業生の生活に「スマホ依存」が大きく影を落とす事例が見られるようになっています。ゲームや課金はもとより、副業詐欺やロマンス詐欺等の各種勧誘に巻き込まれる事例も出ているようです。

「依存症」に達してしまった場合、治療には数か月から数年かかることもあると言われています。そして何より本人が「依存症から脱したい」という強い意志をもつことが、脱却の絶対条件だと言います。果たして子どもたちがその意志をもつことはできるのでしょうか。

”使わせる側”は表向き聞こえの良い文句を並べつつ当然自分たちの営利のことしか考えていませんし、その思惑はほぼ世界中の人々に見事に浸透したと思います。あとはその状況を受け入れつつ、自分の身をいかに守るかを考えるしかないのだと思います。

産業現場等における実習での1こま

6月6日(金)

産業現場等における実習の巡回指導に行くと、卒業生に会うことが多くあります。学生時代よりたくましくなって、元気に仕事に取り組んでいる姿を見ると、懐かしさとともにうれしさもこみ上げてきます。

先日訪問した事業所では、2名の卒業生からいろいろと教えてもらいながら、実習に取り組む3年生の様子が見られました。

先輩方、これからも後輩のこと、よろしくお願いします!

1学期産業現場等における実習が始まりました

6月2日(月)~13日(金)の期間、高等部3年生が産業現場等における実習に出かけています。また、2年1組の生徒は、真岡市立図書館で校外流通・サービスに取り組んでいます。

地域の事業所の皆様には、いつも御協力いただき誠にありがとうございます。生徒たちへの御指導、よろしくお願いいたします。

《実習先》

株式会社オガワ「アットホームたたら」

WinGraffit株式会社「わらくや」

社会福祉法人飛山の里福祉会「ハート二宮」

株式会社スイッチ真岡

社会福祉法人こぶしの会「県東ライフサポートセンター真岡」

株式会社サプライズ「チャレンジドファーム真岡」

社会福祉法人益子のぞみの里福祉会「美里学園レスパ」

特定非営利活動法人ま・わ・た「多機能型事業所そらまめ」

益子まちづくり株式会社「友愛作業所」

合同会社Ichikai BASE

社会福祉法人恵友会「あさひ」

茂木町社会福祉協議会「ともだち作業所」

株式会社たすかる市貝

社会福祉法人こぶしの会「セルプみらい」

社会福祉法人幸知会「トータスアカデミー下栗」

株式会社サシノベルテ「SBワークス真岡」

社会福祉法人晃丘会「ひばり」

特定非営利活動法人ふらっと宇都宮ゆう

株式会社ベストスマイル「ありがとうの花」

マインド株式会社「益子マインド」

(順不同)

障害者雇用納付金制度に変化が

5月21日(水)

先日の下野新聞に、厚生労働省が障害者雇用納付金制度の見直しを検討しているという記事が掲載されました。

納付金制度とは、簡単に言えば「法定雇用率を満たしていない、従業員数100人以上の企業から納付金を集め、達成企業に報奨金として配分するとともに、各種助成金として活用する」というものです。納付金額は一般的に不足1名につき月額50,000円です。

記事によれば、厚労省は「従業員100人以下の企業も対象に含めたい意向」で、年内に議論をまとめ、2027年の関連法改正を目指すとのことです。

現在の法定雇用率は2.5%(従業員40人につき1人の障害者雇用義務)ですが、従業員が40~99人の企業には、雇用義務があるものの納付金の徴収は行われていません。この改正案は納付金の対象企業を拡大し、より一層障害者雇用を推進することを目的としていると思われます。今後の動向を見守りたいと思います。

芳賀地区障害福祉サービス事業所ガイドブックができました

5月2日(金)

芳賀地区と近隣の地区の福祉施設情報がわかる、進路指導部謹製ガイドブックの2025年度版が完成しました。ぜひ御覧ください。

障害基礎年金に関するニュースについて

5月1日(木)

先日、新聞報道で「障害基礎年金の不支給率増加」が取り上げられていました。御覧になった方も多いのではないかと思います。ある保護者の方と話す中でもそのことが話題になりました。

最初の報道を要約すると、

・24年度の不支給率が23年度比2倍以上に

・精神障害者への不支給率が大幅に増加

・障害年金センター長の交代が影響したか?

・SNS上での「不正受給」に関する投稿も一因

といったものでした。

少し調べてみたところ、知的障害者に関しての不支給率はおよそ12%程度のようです。ただし、精神障害者と合わせた数字であるようなので、おそらく実際はもう少し低いのではないかと推測されます。

今回の件はやはりSNSの影響が最も大きいと思われます。年金センターにはクレームが多く寄せられているとの記事もありました。福祉就労や生活介護のサービスを利用しながら暮らしていく障害者にとって、基礎年金は「生きるための権利」ですが、生活保護同様「労せずして手に入れられるもの」といった偏った認識があるのも事実で、多くの人が経済的に苦しい現代において、こういった社会保障がやり玉に挙がることも容易に想像はできます。

ただ、その後の報道では、次のようなことも言われています。

「支給の可否などの判定を委託している医師の一部に対し、支給を絞る方向で判断を誘導している可能性があることが内部文書や職員の証言で29日、分かった。」(4/29配信 yahooニュース 共同通信)

年金の審査は各地方自治体の窓口ではなく、東京の日本年金機構(障害年金センター)において一元的に行われています。その審査において、上記のような恣意的な操作があったのではないか、ということが取りざたされています。やはりセンターが世論に動かされたことによる現象のような気がしますが、機構側は回答を差し控えているとのことで、今後の動向が注目されます。

進路だより第1号です

令和7年度進路指導の手引きについて

今年度もよろしくお願いいたします

4月2日(水)

令和7年度がスタートしました。今年度も益子特別支援学校進路指導部への御理解と御協力をよろしくお願いいたします。今回は、各学部の進路指導計画を掲載します。ぜひ御覧いただき、年間の見通しに役立ててください。

(別表1)中学部進路指導計画.xlsx (別表2,3)中学部学習計画社会見学職場体験.docx

(別表1)高等部進路指導計画.xlsx (別表2,3)高等部学習計画 職場見学ガイダンス.docx

一般就労への移行率(宇都宮市のデータから)

3月19日(水)

宇都宮市では写真のようなガイドブックが毎年発行されており(これがとても有用で!)就労系事業所の詳細な情報を知ることができます。

今回は、ガイドに記載してある「就労移行支援事業所」「就労継続支援A型・B型事業所」の契約者数と、福祉サービスから一般就労へステップアップした人数を調べ、パーセンテージを計算してみました。

記載してある数字を単純に足して割ったものなので、完全に正確な数字ではありませんが、各就労系サービスからどのぐらいの方が一般就労に進んでいるのか、イメージはつかめると思います。参考にしてみてください。

《宇都宮市にある移行支援事業所 16か所》

契約者数:158名 一般就労への移行者数:53名 割合:33.5%

《同就労継続支援A型事業所 37か所》

契約者数:690名 一般就労への移行者数:47名 割合:6.8%

《同就労継続支援B型事業所 76か所》

契約者数:1281名 一般就労への移行者数:7名 割合:0.5%

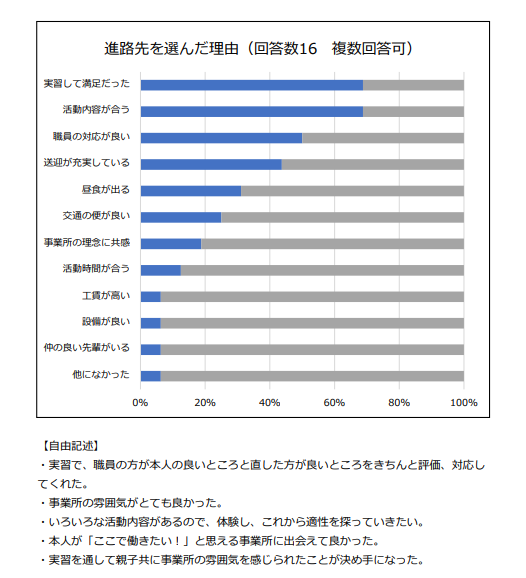

進路先を選んだ理由

3月11日(火)

卒業生の皆さん、保護者の皆様、御卒業おめでとうございます。

卒業後、福祉施設に通所する皆さんが、どのような理由で進路先を決めたか、保護者の方にアンケートの御協力をいただきました。在校生の皆さんはぜひ参考にしてみてください。

企業説明会に行ってきました

2月25日(火)

去る2月22日土曜日に、宇都宮ライトキューブで「高校生と保護者のための合同企業説明会」が行われました。普通校に通う高校生と保護者向けの催しでしたが、特別支援学校教員も参加できるということで行ってきました。

およそ35の企業がブースを設け、各回15分の説明を計5回行うという形でした(本校で夏休みに実施している「福祉施設説明会」のような形)。初めに主催者から、進学する生徒が増えている中で、高卒の就職者は貴重で「売り手市場」だ、という話がありました。

今回「株式会社オータニ」「株式会社コメリ」「栃木スバル自動車株式会社」「株式会社TKC」「株式会社真岡製作所」の人事担当者から説明を聞きましたが、こちらからも障害者雇用に関しての取組について質問することができましたので、今後の実習受入れ等について情報共有を行いました。

自立という目的達成に向けて

2月21日(金)

少し前にはなりますが、就労継続支援A型事業所で働いていた卒業生が、一般企業に就職したという話を担当の相談支援専門員から伺いました。「自立」に向けてグループホームにも入り、新生活をスタートさせているとのことです。

私たち自身、成長する過程で親や学校から1つのゴール(目的)として「自立」というものを言われてきました。もちろん、本校児童生徒も「自立」に向けて、日々学習に取り組んでいるところです。

「自立」にはいろいろなことが必要ですし、また人によって「自立」に対する考え方も違うと思います。改めて「自立」について一体何をするべきか、子どもたちにどう伝えたらよいかと考えたとき、今さらな感じはありますが、高校時代の大谷翔平選手が活用していたことで有名になった「マンダラチャート」に目を向けてみました。

こんなものです⇒

成功者の特別なツールのように思っていましたが、こうしてみると日常生活や学校教育にも活用できそうです。真ん中に「自立」と書いて、その周りには、例えば「仕事や通所」「人とのつながり」「清潔」・・・など簡単な言葉で埋めていくと、なんとなく子どもたちに伝えることも見えてくるように思いました。

「目的」を設定したら「小さな目的」と「目標」を決めていく。このチャートでなくても普段からしていることですが、これは「全体像」が見えるのが良いところだと思いました。

冒頭の卒業生も、相談支援専門員さんと一緒にこのチャートを使い、本人の目的・目標設定を行っていたとのことでした。

進路が決まるまでに

2月4日(火)

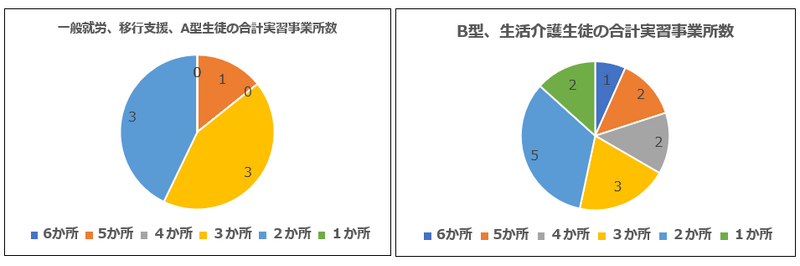

2025年もすでに1か月が過ぎました。高等部3年生の進路がほぼ決まりつつありますので、2年生のとき初めての実習に出かけてからこれまで、何か所の事業所にお世話になったかを調べてみました。

こうしてみると、最も多いのは「2か所」の事業所で実習を行い、進路を決めるケースでした。(計24名中8名=33%)

2年生で2か所実習し、3年生の1学期では感触が良かった方の事業所で再度実習を行ってそのまま進路先とするケースが多かったようです。また、「1か所」でしか実習をしていない生徒も2名いました。在学中の早期から放課後等デイサービスを利用し、関係性を深めたその事業所で卒業後もお世話になるというパターンでした。

もちろん実習先が多い少ないでどちらが正解というものはありません。まずはお子様がしっかりと活動に取り組める事業所を探すことが第一です。その上で、各家庭によって作業内容や送迎範囲、食事、給与工賃、事業所の雰囲気等、それぞれに重視する判断材料があると思います。実習はそれらを検討する機会としてほしいと思います。

3学期の産業現場等における実習が始まりました

1月20日(月)

本日から(一部生徒は14日から)産業現場等における実習がスタートしました。2年生は2度目、3年生にとっては高等部生活最後の実習です。

それぞれの生徒が前回よりも少しレベルアップした目標を掲げ、やる気をもって出かけていきました。お受入れいただきました事業所の皆様、誠にありがとうございました。実習終了まで、御指導のほどよろしくお願いいたします。

★実習事業所☆(順不同)

マルシンフーズ(真岡市大和田)、関研磨工業所(益子町上大羽)、IJTT(真岡市松山町)

アットホームたたら(市貝町多田羅)、県東ライフサポートセンター・真岡(真岡市荒町)

わらくや(真岡市下籠谷)、たすかる市貝(市貝町赤羽)、スイッチ真岡(真岡市田町)

セルプみらい(真岡市亀山)、ハート二宮(真岡市久下田)、さくら作業所(真岡市下大田和)

おらが市貝食堂(市貝町市塙)、友愛作業所(益子町上大羽)、ワークショップ菜の花(益子町芦沼)

多機能型事業所そらまめ(真岡市田町)、そうそう長沼(真岡市砂ケ原)

Ichikai BASE(市貝町上根)、手仕事工房そら(益子町長堤)

ふらっと宇都宮ゆう(宇都宮市東岡本町)、はーとらんど(真岡市西田井)、きなり(筑西市玉戸)

チャレンジドファーム真岡(真岡市白布ケ丘)、アビリティセンター(桜川市明日香)

第二けやき作業所(芳賀町祖母井)、ミライエ(芳賀町芳賀台)、SBワークス真岡(真岡市高勢町)

スマイルサポート上三川(上三川町しらさぎ)

年始にあたって

1月9日(木)

本年もよろしくお願いいたします。

今回のTOPICでは、ある企業の代表取締役の方から年始にお伺いした内容を簡単に御紹介します。自分が育つため、人を育てるためのヒントが散りばめられていました。

・御自身が幼少期から「生きにくさ」を感じていた。(成人後の検査でADHDと判明した)

・友人から疎外される日々、母親だけは「あなたはすごい子だから」と言い続けてくれた。

・最初の就職は接客業、まったく売れず会社からペナルティを受けた。そこで、成績の良い同僚の「まね」をしてみたところ、売上No1で表彰されるまでになった。

・「お客様のため」ではなく「高いものを売る」という会社の方針に違和感を感じ、転職した。

・「環境のせいではない、戦うのは自分自身」との言葉を受け、思考を変えることにチャレンジした。

このお話を聴き、「学ぶことはまねることから」「誰かのせいにしても道は開けない」「誰か一人でも信じ続けてくれる人がいることで人は育つ」等、改めて実感することができました。今年も「今」を一所懸命に頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。

新規開所情報

12月25日(水)

真岡市に令和7年3月、生活介護事業所がOPENする予定です。

詳細が分かりましたらまたお知らせいたします。

★事業所名★ 「ありがとうの花」

★サービス★ 生活介護

★所在地★ 真岡市田町1362-1

保護者対象進路研修会

12月18日(水)、本校卒業生保護者お二方を講師にお招きして、「保護者対象進路研修会」を行いました。とても貴重なお話をいただき、有意義な研修会となりました。講師の増渕様、稲川様、参加保護者の皆様、ありがとうございました。以下、講演の内容と参加者の感想の一部を載せました。

≪増渕様より≫ 株式会社三和電機に就労

・在学中に、一般就労・A型事業所・就労支援センターなどいろいろ調べた。話をよく聞いてくれ、長くいてもらいたいと言ってくれたので就労を決めた。

・出勤が難しいときは、会話を大切にし、プラス思考になる声掛けをした。親も就労先に相談して、就労先と仕事の内容について話し合って改善できる点は改善できた。

・休日は、友達と遊んだり、一人の時間(ゲームや読書、ジム通い)を楽しんだりしている。

・給料は一緒にATM操作をして下ろし、本人と使い道に合わせて仕分けをしている。

・親もチャレンジセンターや学校など、色々な所に相談することが必要。

・卒業までに、基本的な挨拶や朝きちんと起きる習慣などが身に付くとよい。

・将来は自立できるよう、洗濯や料理などの基本的な生活力をさらに身に付けていきたい。

≪稲川様より≫ 益子マインドの生活介護を利用

・放課後等デイサービス・日中一時支援事業・職場体験・産業現場等における実習等を重ねて、慣れている施設を信頼と安心感で決めた。

・PTAの地区活動で、施設見学やランチ会などで情報交換や先輩保護者からアドバイスや経験談を聞き、生活介護施設の情報収集をした。

・登所が難しい日が続き、施設に相談して、本人の好きな活動、見通しをもちやすくする取組やツールを取り入れてもらうことができた。朝は音楽や絵カード、言葉かけ、一緒にジャンプなど、楽しい雰囲気を作り気分が登所に向かうようにしている。

・休日は本人の好きなこと(ドライブ)を十分して平日とのメリハリをつけている。

・卒業までに、健康なお子さんでも主治医を探しておくと卒後の障害年金などの申請時にスムーズ。ノートなどにうまくいかなかった状況等をメモしておくと役立つ。

・将来はグループホーム入居を考え、グループホーム併設の生活介護施設も併用している。慣れたら短期入所も利用し将来につなげたい。

≪参加者の感想≫

・一般就労後、問題を乗り越えている話に勇気をもらった。

・チャレンジセンター、グループホーム、障害年金、生活介護の手続きや計算などの情報が勉強になった。

・家族から就労先や利用施設へ、相談や提案の大切さを感じた。

・卒後も学校の先生に相談できることが分かり良かった。

・子どものにとっての幸せや人生の目標等を考えさせられた。障害がある方が住みやすい社会になってほしい。

・将来の不安が少し取り除けた。もっと調べよう、見学しようと思った。

・今すべきこと、必要なこと、朝起きられないときの対応、困ったときの相談体制作りなどとても参考になった。

障害基礎年金について その5

12月19日(木)

シリーズでお伝えしてきました「障害基礎年金について」の最終号を添付しましたので、ぜひ御覧ください。

繰り返しになりますが、各自治体によって手続開始のタイミングや受給までの流れは若干異なる場合がありますので、詳細は年金の公的窓口にお問合せください。

障害基礎年金その5.pdf ←クリック!

内定通知をいただきました

12月6日(金)

一般企業や就労継続支援A型への就職を目指してきた高等部3年生に対して、「内定通知」が届きは

じめました。いただいた通知は、本校校長から本人へ手渡しさせていただきました。

今後の抱負を尋ねられると、「家族の支えになっていきたい」「相手の目を見てコミュニケーショ

ンをしたい」と力強く答えていました。

各企業の皆様には、これまで実習等の様々な機会で御尽力いただき、誠にありがとうございました。

進路相談、受付中!

12月4日(水)

先日、小学部2年生の保護者の方が進路相談にいらっしゃいました。「まだ早いかな、と思いつつ今のうちからできることは何か聞いてみたかった」「担任の先生から勧められた」とのことでした。進路担当が受けた相談では、これまでで最も”若い"学年の方からの相談でした(^^)

当日は障害福祉サービスの種類や地域にある施設の紹介、自立のために今からできることについて情報共有をさせていただきました。

お忙しいところとは思いますが、気になることなどありましたらお気軽に担任まで相談をお申込みください。

A型事業所の頑張り

12月2日(月)

卒業後の就労に向けて、一般企業や就労継続支援A型に進む生徒には事業所から「求人票」が届けられます。御存知のとおり、そこには賃金や就業時間、休日等の待遇が書かれているのですが、「A型の総支給額が一般企業を上回る」という現象が一部で起きているようです。

それだけ聞くと驚きますが、以下のような”理由”があります。

・A型は「障害福祉サービス」なので、通所日数が「月日数マイナス8」である。

(31日の月なら23日出勤)

・そのため、月あたりの就業日数が企業よりも多くなる。

・時給は同額でも、出勤日が多い分、総支給額が高くなる。

・一般企業もA型も「1日6時間勤務」という同じ条件だった。

現在、A型事業所への報酬計算にはスコア制度が導入されており、利用者に手厚く支援を行うほど収入が上がるという仕組みになっています。利用者が働く時間も長いほど評価が高いため、これまで1日4時間程度の就労が一般的だったA型も、しっかり仕事ができる利用者には1日6時間勤務を提案してくれる事業所もあるようです。ただ、そのためには十分な質・量の仕事の確保が必要で、A型事業所としても並々ならぬ企業努力をしていることが推察されます。

福祉サービスでありながら雇用契約を結ぶ”就職先”でもあるA型。事業所の頑張りに応えられるかどうか、働く側の姿勢も問われるのではないでしょうか。

ラクな種まきで苦労の花が咲く

11月13日(水)

文明の利器としてのスマホやタブレットは、今や私たちの生活に欠かせない道具となりました。それらはとても便利で快適、わずかな労力だけでいろいろなことを知ることができるし、世界中の人々とつながることができます。とにかく「ラク」です。しかし、何事にも二面性があります。

スマホやタブレットに「子守り」を任せるようなことも最近は当たり前ですが、様々な研究によってそれらの機器が発育に大きな影響を与えることも分かってきているようで、日本医師会も乳幼児期の使用について警鐘を鳴らしています(H31.3 日医ニュース)。いつも使わせていると、取り上げようとすれば泣いて暴れるようになり、すでに「依存」状態に入っているのだそうです。

人は誰しもラク(負荷の低いこと、楽しいこと、気持ちの良いこと、癒されること等々)を求めるように脳がプログラミングされています。大人ですらそうなのですから、未熟な子どもたちであればなおさらです。しかし、今のラクな種まきは将来苦労の花を咲かせ、結果責任として自分に返ってきます。一度「依存」状態に陥ってしまうと、どんなことでもそこから抜け出すことは簡単ではありません。

とはいえ、いつも苦しいことばかりでは心も体も健康を保てません。ストレス耐性を少しずつ高めつつ、ラクに「流される」のではなく、ラクを主体的によりよい形で求める方法を、まずは大人が考えていかなければならないと思っています。

障害基礎年金について その4

新規開所情報

10月8日(火)

10月1日、真岡市に新しいA型事業所が開所しましたのでお知らせいたします。

事業所名:株式会社スイッチ真岡

所在地:真岡市田町1651-4

また、株式会社スイッチ下館につきまして、移転しましたので併せてお知らせいたします。

移転先:茨城県筑西市茂田1773-1

第2学期産業現場等における実習が始まりました

9月24日(火)

高等部2、3年生が「産業現場等における実習」に取り組んでいます。2年生にとっては初めての実習です。事前学習では緊張している様子がうかがえましたが、自分なりに頑張ってほしいと思います。

3年生はいよいよ自分の進路先を決めるための実習になります。これまでの学習の成果を発揮してほしいと思います。

《今回実習の御協力をいただいた事業所》

「アットホームいちかい」「マルシンフーズ」「関研磨工業所」「IJTT」

「県東ライフサポートセンター・真岡」「わらくや」「ハート二宮」「SBワークス真岡」

「美里学園レスパ」「ワークショップ菜の花」「多機能型事業所そらまめ」「あさひ」

「友愛作業所」「デイセンターすぎの芽」「プレリュード真岡」「ふらっと宇都宮ゆう」

「スイッチ」「ユーファーム真岡」「たすかる市貝」「セルプ・みらい」「さくら作業所」

「チャレンジドファーム真岡」「益子マインド」「おらが市貝食堂」「そうそう長沼」

「Ichikai BASE」「手仕事工房そら」「とちぎライトセンター」「多機能型支援事業所むすび」

(順不同 敬称略)

障害基礎年金について その3

9月3日(火)

「障害基礎年金について その3」をUPしました。御覧ください。

初めにお伝えしたように、この「障害基礎年金シリーズ」は2年前に「進路だより号外」として配付したものです。「ずっと保管して役立てた」という嬉しいお便りがあったことを御紹介しましたが、先日また別の方から次のような御意見もいただきました。

「手続きをしている中で、過去にもらった『進路だより』を参考にしている。しかし、紙で読むのと実際の手続きは違うことも多く、なかなか苦労している。」

「進路だより」は、進路担当が各所から情報を集め、つなぎ合わせて作成したものです。大きく間違った情報をお伝えしていることはないと思いますが、あくまでも参考資料をまとめ直したものですので、正確な情報は年金の公的窓口に御確認ください。大まかな流れを知るためのものとして活用いただければ幸いです。

最低賃金について

8月6日(火)

本日の朝刊にて、栃木県の最低賃金が10月から「1,004円」に引き上げられることが決定された、と報じられました。前回の改定から一気に50円の上昇となります。長引く物価高騰対策として大幅な引き上げは予測されていましたが、栃木県も目安とされていた「50円」の上昇で決着したようです。

本校においても、企業就労に進む生徒や、最低賃金を基準に報酬を利用者に支払う「A型事業所」に進む生徒にとっては、とても良い話題であると思います。ただ、事業所にしてみれば、社会保険制度の改定や原材料費、燃料費等のコスト上昇と併せて、ますます大きな負担を強いられることとなりますので、採用に関してはシビアに見てくることも予想されます。特に「A型事業所」の場合、より一層その傾向が強まるかもしれません。あるいは、存続自体が難しくなる「A型事業所」が増えてくるかもしれません。今後、動向をよく見ていく必要がありそうです。

福祉施設説明会を実施しました

8月5日(月)

去る8月2日、芳賀地区及び近隣地区の福祉施設をお招きし、「福祉施設説明会」を行いました。今回は午前の部、午後の部合わせて21事業所に来ていただき、保護者及び教員に対して施設の説明をしていただきました。

昼休みには即売会を実施し、多くの人で賑わいました。

お忙しい中御参加いただきました福祉施設の皆様、誠にありがとうございました。

障害基礎年金について その2

障害基礎年金について

7月10日(水)

数年前、「障害基礎年金」について紹介する「進路だより号外」を5回に渡って配付したことがありました。そのことで先日、卒業生の保護者の方から以下のようなお便りをいただきました。

おかげさまで、この度障害基礎年金2級を受給できることになりました。受給のための準備は、1年前からで「進路だより、号外~障害基礎年金について~」これを年金受給のためのバイブルとしてずっと活用していました。

これがなかったら、難しかったと思います。診断書を書いてもらう医師探しから、申立書の作成等、本当にエネルギーを使いました。私は、出生から受診歴、病歴、発達検査結果、成長の記録などを全てメモしていました。それでも、本当に大変でしたから。

軽度の障害の場合、既成事実や数字の記録は重要かもしれません。思いや漠然とした記憶では、説得力がない内容になってしまうからです。

「進路だより号外」

これは、これからもぜひ、迷える保護者の方たちに配布してください。どうぞよろしくお願いします。』(原文まま)

今回せっかくこのようなありがたいお声をいただいたので、当時の「進路だより号外」をホームページにも掲載します。よろしければ参考になさってください。なお、令和6年度用に数字等若干の修正を加えています。

clich here→障害基礎年金HP1.pdf

意思決定支援について

6月27日(木)

福祉関係機関の方とお話させていただく中で、表題の「意思決定支援」が話題に挙がることがあります。これは厚労省のHPにもあるように「成年後見制度」の枠組みの中で触れられることが多いようです。

「意思決定支援」とは、「意思決定に困難を抱える人が、日常生活や社会生活等に関して自分自身がしたい(と思う)意思が反映された生活を送ることが可能となるように、その人を支援することやその仕組み」(第二東京弁護士会HP)のことです。こうしてみると、進路指導はまさに「意思決定支援」を行いながら進めていくものであると言えます。

さて、先日保護者の方と懇談した際に、「うまく自分の考えを表出できない我が子に代わって、自分が進路先を決めてしまって良いのか」というお話がありました。なるほど、と思いながら「意思決定支援」が頭の中に浮かびました。

「意思決定支援」を行う際に留意することとして、厚労省HPには以下のようにあります。

❶(本人が)黙っているのは分からないから?考えることができないから?

❷それは(本人の)本当の思い?伝えたいことが他にあるのでは?

❸(本人に真実を)すべて伝える?それをあなた一人が決めてしまってよい?

❹本人に代わって決めてよい?できることはもうない?

自分の気持ちを言葉で表現することが難しい場合でも、実習中の態度や表情、自宅での過ごし方等、いろいろなところに非言語の意思表示が出ていることはあります。上記4項目を参考に、学校と御家庭で本人のちょっとしたサインを見逃さないよう、協力しながら進路指導を行っていきたいと考えています。

ただ、選択における「ベスト」は、その時点では誰にも分からないものだということも事実です。私自身にも言い聞かせていますが、「後悔するのも人生」というくらいの、おおらかな心持ちでいられたらよいですね。

障害福祉事業所の「不正」問題

6月10日(月)

障害者グループホームを運営する株式会社が、食材費の過大徴収やサービス報酬の不正請求で愛知県から行政処分を受けることとなっています。組織的な不正と判断された場合、総合支援法の規定による「連座制」が適用され、他都県のグループホームも運営できなくなる可能性があるとのことです。

同社のグループホームは栃木県内にも8か所ほど(令和6年6月現在)あるようで、本校卒業生にも利用してる方がいます。もし一斉に営業停止となった場合、利用者の生活基盤が崩れかねないため、今後どのような処分となるか気になるところです。

不正はもちろん許されることではないですが、こういった報道を目にするたび、そこに至るまでの構造的な問題点にも目を向ける必要があると感じます。報道によればこの会社の場合「儲け」ばかりを重視した経営体質が指摘されていた(株式会社ですから当然と言えば当然なのですが)ようなので、あまり同情する余地はないのかもしれません。しかし、他には「利用者のために」と事業者の体力を超えた支援を行っていく中で疲弊し、不正に手を染めてしまったケースもあるように思います。

制度設計には財源が必要ですが、福祉業界の場合それが潤沢に用意されているようには思えません。コロナ禍で「エッセンシャルワーク」という用語が注目されましたが、そういった業界はむしろ資本主義社会では軽視されているようにも思えます。市場原理的に「人を助けてもお金は生まれない」からなのかもしれませんが…。

卒後支援を行っています

5月28日(火)

本校では、高等部を卒業し社会人となった皆様に対し、3年間の期間で「卒後支援」を行っています。内容は電話での現況確認を中心に、必要に応じて訪問を行っています。訪問時の活動の様子を御覧ください。

水ようかんをパッケージングしています。 先輩が考えたデザインを刺しゅうしました。

普段は農作業で汗を流しています。 食堂業務で接客も頑張っています。

ドラッグストアで働いています。 プレス機を操作し金属加工の仕事をしています。

お客様への挨拶が大切です。 やりがいがあって楽しいです。

令和6年度障害福祉サービス事業所ガイドブックについて

5月13日(月)

令和6年度版の障害福祉サービス事業所ガイドブックが完成しましたので、ぜひ御覧ください。御協力いただいた関係者の皆様、誠にありがとうございました。

令和6年度「進路だより」第1号について

学部学級懇談会資料について

4月22日(月)

過日行われた中・高等部の学部学級懇談会にて、短い時間でしたが進路指導に関する話をさせていただきました。その際利用した資料を添付しますので、小学部保護者の方や当日参加されなかった方は御覧ください。

令和6年度「進路指導の手引き」について

4月15日(月)

令和6年度がスタートし、半月が過ぎました。遅ればせながら今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、今年度最初の「進路指導室より」では、保護者の方向けの「進路指導の手引き」を掲載いたします。各学部で取り組みたい事柄等記載してありますので、ぜひ御覧ください。

今後も「福祉ガイドブック」の更新や、各行事の記事、進路指導に関するコラム等を順次掲載していく予定ので、お時間のあるときに御覧いただきますようお願いいたします。

総合支援法改正について思うこと

3月14日(木)

2024年4月から改正障害者総合支援法が施行されます。4月からは障害者雇用における合理的配慮の義務化や、法定雇用率のアップ(2.3%⇒2.5%)などのトピックもありますね。

さて、総合支援法の改正は3年ごとに行われますが、主な内容はサービスを提供する事業所(福祉施設)に対する報酬(=事業所に入る支援費)の改訂です。おおざっぱに言えば、「より支援を充実させれば報酬アップ」という枠組みを作る流れです。ということは、「利用する側=障害当事者」には、良い方向に変化するということですね。ただ、よく考えてみると、利用する側にも求められることが増える可能性が見えてきます。

例えば、「就労継続支援B型」の改正を見てみると、これまでは短い時間の利用でも「1日」と数えて、施設に決まった額の報酬が入っていました。それが4月からは「1日の利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上いると、報酬3割減」という形になります(短時間となるやむを得ない理由がある場合を除く)。こうなると、施設としても「毎日通ってきて、しかも途中で帰らず仕事ができる利用者を増やしたい」と考えるのは当然ですよね。

(厚生労働省HPより)

サービスとは、どんな場面であっても提供する側と受ける側の「持ちつ持たれつ」の関係で成り立つものだと思います。施設から「来てくれてよかった」と思ってもらえるような利用者を目指したいですね。

ガイドブックの追加について

進路相談状況について

2月22日(木)

まもなく今年度もまとめの時期に入ってきました。今年度は、保護者の皆様の進路に関する不安や疑問を少しでも解消できるように、個別相談の充実を目指し、取り組んできました。その結果は以下のとおりです。

《個別進路相談件数》

中学部7 高等部4

《主な相談内容》

・一般就労と福祉就労について

・地域の障害福祉事業所の情報について

・今からやっておくべきことについて

・中学部から高等部にかけての進路学習について

・保護者の方が見学してきた事業所についての感想や情報共有

・産業現場等における実習はどこに行くのが良いか

・障害基礎年金や各種手当について

・その他雑談も

今後も相談機能の充実を目指していきますので、保護者の皆様は進路に関する疑問等がありましたら、どんなことでも結構ですのでぜひ相談にいらしてください。

仕事を辞めたくなるとき

2月1日(木)

今回は「仕事を辞めたくなるとき」というテーマです。残念ながら、本校卒業生にも毎年必ず離職するケースが出てきます。その一報を耳にすると、「実習では頑張っていたのに…」「入社してからも順調に仕事をしていたのに…」「事業所の皆さんからも良くしていただいていたのに…」と、進路に関わってきた身としては、何ともやりきれない気持ちになります。

とはいえ、多くの人にとって、定期的に「仕事を辞めたい」という気持ちの波は来るもので、本校卒業生にとっても例外ではありません。では、卒業生はどういった理由で仕事を辞めたくなってしまうのでしょうか。

辞めたくなる理由その① 「人間関係」

どの業種でも辞めたい理由のトップにランクされるのが「人間関係」の悩みです。“どんな悩みも突き詰めれば人間関係”とも言わるぐらいですから、誰しも覚えがあることでしょう。ただ、本校卒業生の場合は「厳しく言われた」程度のことがほとんどで、仕事上の注意を誤解し、怖がってしまうようです。「守られ過ぎて叱られ慣れていない現代の若者は、障害がなくても同じ理由で辞めますよ」と、ある企業担当者は言っていました。

辞めたくなる理由その② 「モチベーション」

入社当初は満ちていたやる気が、慣れるに従って徐々に薄れていく。これは誰しも経験することです。単調な繰り返しの仕事に飽きてしまう方がいる一方、より良い待遇を求めて積極的な転職をする方もいます。ステップアップしたいという気持ちで、きちんと手順を踏んで退職するのであれば、きっとみんなが応援してくれることでしょう。

辞めたくなる理由その③ 「プライベート」

家庭環境に左右されることは、皆さんが考えている以上に多いです。親御さんや周囲の適切な支えが就労には不可欠です。特にスマートフォンの使い方(SNS、ゲーム、ショッピング)には要注意。これは人間の欲求のメカニズムを分析し尽くして、依存症になるよう仕向けるツールです。障害者がスマートフォンを介して陥っている困難事例を、とても多く耳にします。

また、交友関係に足を引っ張られるケースもあります。夜遅くまでの遊びの誘いに乗ってしまったり、それぞれの自宅に入り浸ってしまったり等、“楽しいこと”の誘惑に負けてしまう方もいます。しっかりと監督し、サポートしてくれる存在が必要です。

辞めたくなる理由その④ 「向いていない」

これも離職理由の上位にランクされる理由です。しかし、朝起きると嘔吐してしまうとか、仕事のことを考えると一睡もできないとかいうレベルでなければ、大抵は仕事に飽きただけ、辞めるための後付けの理由に過ぎません。あるいはそういった体調の異変も、仕事そのものではなく人間関係や、さぼりたい心が引き起こしているものだったりします。

以前視覚障害をもつ知人が、「運転以外はどんな仕事もできる。させてくれるかは別の話だけど。」と言っていました。結局は「向き不向き」というのはやる気の問題でしかないのかもしれません。いつでも人は、隣の芝生が青く見えるものです。

辞めたくなる理由その⑤ 「遊びたい」

身もふたもない理由ですが、高等部を卒業したばかりで働きに出ることになる卒業生には、同情する点が確かにあります。就労することで社会の中での役割を果たし、地域の一員として暮らすことの大切さを在学中にどのように教え育てていくか、困難ですが取り組まなければならない課題だと思います。

【定着支援について】

企業就労する本校卒業生は、必ず『障害者就業・生活支援センター』への登録を行い、就職後の支援はそちらの機関にお願いすることになっています。センターでは定期的に企業を訪問し、企業が抱える困りごとや卒業生の悩みを聴き取り、対応しています。生活支援も行っていて、金銭管理や交友関係等にアドバイスをします。また、学校も元担任が中心となり、状況確認を随時行います。

産業現場等における実習が始まりました

1月23日(火)

昨日から、今年度最後の「産業現場等における実習」が本格的にスタートしました。高等部3年生にとっては、学校生活最後の実習となります。

また、2年生にとっては2回目の実習ですが、ほとんどの生徒が前回とは違った事業所を選んでいます。良い経験とし、今後の進路選択に生かしてくれるよう期待しています。

今回も御協力いただきました事業所の皆様、誠にありがとうございます。

保護者対象進路研修会

12月28日(木)

去る12月20日(水)、グループホーム「あやめはうす真岡」管理者の礒様と、本校卒業生保護者の風山さんを講師にお招きし、「保護者対象進路研修会」を行いました。

《風山様より》

子育てで親としてこれだけは守らせた3つのこと

・22時までに寝る

・はみがきを毎食後する

・毎日学校に行く

社会に出て大切なこと

・挨拶

・身だしなみ

・素直さ

《礒様より》

GH利用者で気になること

・電気や水道を「ぱなし」にする

・洗濯機の使い方を知らない

・スマートフォンの「出会い系」や「決済」でピンチに

GHで働いていて

・職員として大変だと思ったことはない「自立に向けて」「ありがとう」の言葉

《参加者の感想》

・日常に追われて将来のことまで考える余裕がないが、少しずつでもできる範囲で心がけていきたい。

・進路選択はまだ先だが、将来像がなんとなく見えた。

・卒業生保護者からの話はとても参考になったので、いろいろな方からの話をもっと聞いてみたい。今後も研修会を続けてほしい。

・我が子と照らし合わせて聴きながら、少し不安が軽くなった。一番大切なことに気づくことができたので、有意義な時間だった。

・グループホームも会社等によっていろいろと違うことなど、詳しく知ることができた。

・地道にこつこつと、できることに取り組んでいきたい。

障害福祉サービス事業所ガイドブックの追加について

内定通知が届き始めました

12月5日(火)

今年度も、企業からの内定通知書が届き始めています。企業担当者の皆様にはこれまでの御指導に感謝申し上げます。内定通知書は、校長から授与させていただきます。

3学期には最後の実習の機会が控えています。最後まで御指導くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

企業向け学校公開を実施しました

11月22日(水)

ハローワーク真岡との共催により、地域の企業等をお招きし、学校公開を行いました。生徒たちの授業の様子を御覧いただいた後、本校卒業生を雇用していただいている「有限会社関研磨工業所」の取締役、関幸子様による講話を聴いていただきました。今回御参加いただかなかった企業の御担当者様で、今後障害者雇用をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ本校進路指導部まで御連絡ください。

福祉施設即売会に御協力いただきました(ましこ祭)

就労系サービスに必要な力とは?

10月23日(月)

2学期の産業現場等における実習も終了し、高等部3年生は進路選択の時期が目の前に迫ってきました。この度の実習も多くの事業所様にお受入れいただき、誠にありがとうございました。

さて、今回の実習において、進路担当から福祉就労事業所へアンケートを取らせていただきました。タイトルは「就労系サービス利用に必要な力について」。こちらで設定した「知識・技能」「思考・判断・表現」「意欲・態度」「その他」に関する計22の質問項目に、各事業所が考える優先順位を1~5位までつけていただきました。また、同様のアンケートを本校進路指導部教員にも取り、結果を比較してみました。御覧ください。

|

福祉就労事業所(回答総数12) |

本校進路指導部教員(回答総数12) | ||||||

| 1位 | 挨拶・返事 | 9票 |

(平均順位1.7) |

1位 | 挨拶・返事 | 11票 | (平均順位2.1) |

| 2位 | 素直さ | 8票 | (平均2.3) | 2位 | 報告・確認 | 11票 | (平均3.1) |

| 3位 | 休まない | 5票 | (平均1.6) | 3位 | 休まない | 6票 | (平均2.0) |

※平均順位は、順位の合計数を票数で割ったものです。数が小さいほど重要度が高い、ということです。

※福祉就労事業所は、以下「意思伝達」「仕事への意欲」「協調性」と続きます。

※進路指導部教員は、以下「素直さ」「身だしなみ」「うそをつかない」と続きます。

前回の「進路指導部より」に書いた「挨拶」の重要性は、多くの関係者が認識しているという結果が出ました。本校職員も保護者の方から「挨拶を返してくれない」という指摘をいただくことがあります。この結果も踏まえ、改めて考えていかなければならないと思いました。

最後に、特記事項に記載していただいた事業所からのコメントを紹介します。

・「素直さ」とは「従順」という意味ではなく、「ごめんなさい」が言えて直せること。

・失敗も前向きにとらえてチャレンジする気持ちがあると、大きく成長することができる。

・22項目すべてが重要で順位をつけるのが難しかったが、「挨拶」と「素直さ」は全職員の共通認識だった。

等価交換の原則

9月21日(木)

本日は進路指導担当として仕事をする中で、ふと思うことを書いてみます。

20年ほど前のアニメーションに「人は何かを得るためには相応の対価を支払わねばならない」という台詞がありました。資本主義社会の市場原理では至極当然のことなのですが、進路を決めていくにあたっても的を射た表現だな、と思うことが多々あります。子どもたちは学校での学習、校外での実習、余暇の過ごし方、いろいろなことの積み重ねで進路を決めていくわけですが、忘れてならないのは「必ず他者(支援者)との関わりの中で、支援を受けて生活していく」ということだと思います。

支援する側にも「感情」があります。できるのにやらない、態度が横柄な人間と、できることは少なくても挨拶や返事はいつも元気一杯、ひたむきに頑張っている人間とでは、どちらに来てもらいたい、支援したいと思うでしょうか。

最近、「挨拶をしない自由も認めるべきだ」という主張を耳にすることがあります。昭和世代の私からしたら驚きの主張ですが、まあこれも「相応の対価」を支払う覚悟があるなら個人の自由なのかもしれません。ただ、本校高等部生徒には、普段から「挨拶・返事・言葉遣い」について口酸っぱく伝えています。できることをできる範囲で精一杯やっていれば、必ずサポーターが周りに増えていくと思います。まさに「等価交換」ですよね。いや、むしろ対価以上の利益をもたらすことでしょう。

たかが挨拶、されど挨拶。作業能力等を身につける前にできる「簡単なこと」について、今一度見直す必要があると感じています。

福祉施設説明会が行われました

8月7日(月)

8月2日水曜日に芳賀地区及び近隣地区の障害福祉サービス事業所をお招きし、本校を会場に「福祉施設説明会」を行いました。午前の部と午後の部に分け、それぞれ11事業所様に御来校いただきました。コロナ禍がようやく落ち着きましたので、今年度は昼休みに事業所即売会を催し、とても盛況でした。御協力いただきました事業所の皆様、お忙しい中誠にありがとうございました。

教員の社会体験研修を行っています

8月4日(金)

夏休みの期間を利用して、本校教員が地域の企業や福祉事業所で「働く体験」を行っています。関係事業所の皆様にはお忙しい中、快く研修をお受けいただき、誠にありがとうございます。

事前の見学の様子(栃木ハイトラスト様) 自動車部品加工(関研磨工業所様)

研修教員の感想

実際に作業を体験させていただくことで、作業を継続するために必要な体力、集中力等仕事をしていく上で大切なことを学びました。また、本校卒業生がいきいきと働いている姿を見せていただき、とても温かい雰囲気の職場に恵まれていることを実感しました。

進路だより号外について

産業現場等における実習が始まりました

6月5日(月)

今年度最初の「産業現場等における実習」が、5月29日から始まりました。3年生が日頃の学習の成果を存分に発揮している様子を御覧ください。

地域の事業所の皆様には、御多忙の中、実習をお受けいただき、誠にありがとうございます。

ガイドブック原稿の訂正について

芳賀地区・近隣地区障害福祉サービス事業所ガイドブック

5月2日(火)

今年度も「福祉施設ガイドブック」が完成しました。ぜひ御覧いただき、情報収集にお役立てください。作成に御協力いただいた施設の皆様、大変お世話になりました。

卒後支援について

4月26日(水)

令和4年度卒業生がそれぞれの進路に進んでから、まもなく1か月が過ぎようとしています。

卒業生の頑張る姿を御覧ください。

豚キムチ丼が得意! 分別が大切です らっきょうの栽培 ミシン作業に集中

成人になったら(進路決定の場面)

3月3日(金)

御存知のとおり令和4年4月の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられました。本校高等部3年生についても在学中に「成人」となり、自分の意思に基づいていろいろな契約ができるようになりました。

福祉サービス利用に関わる契約も、あくまでも本人の意思の上に成り立つものです。本日、「相談支援事業所らふ」(茨城県桜川市)の鈴木さんが、生徒が4月から契約する福祉サービスの「計画書案」に、本人のサインをもらうために来校しました。「計画書案」は「契約書」ではありませんが、利用者がどのようなサービスを受けることが望ましいのかを行政に示し、「受給者証」を発行してもらうために必要な書類です。今後は写真のような場面も増えていくことと思います。

実習先の数と進路先の関係について

2月9日(木)

高等部3年生の進路先がおおむね決まりました。これまで実習の機会をくださった事業所の皆様には、改めて感謝申し上げます。

さて今回は、進路先を決めた3年生が「卒業までに合計何か所で実習を行ったか」についてお知らせします。

| 1か所 | 2か所 | 3か所 | 4か所 | 5か所 | |

| 一般企業 | 2名(22%) | 5名(56%) | 2名(22%) | ||

| 福祉事業所 | 11名(44%) | 7名(28%) | 4名(16%) | 2名(8%) | 1名(4%) |

このように、福祉事業所に関しては同じところで実習を続け、お互いに理解を深めていくという方法で進路を決めているケースが多く見られます。一方で、何か所も異なる事業所で実習を行う理由としては、活動内容が合う合わないというよりも、自宅からの距離や送迎ルートに関するものが多い傾向があります。また、就労系・介護系どちらのサービスも、一般的には15:30から16:00で終了です。卒業後4月からは「放課後等デイサービス」の利用はできなくなりますので、もっと遅い時刻まで「日中一時支援」といったサービスで延長できるか、といった条件も福祉事業所選びには重要な要素です。

在校生の皆様は卒業後どのような生活を送っていくのかについて、できるときにシミュレーションしておくと、高等部での実習先選びがスムーズになります。

産業現場等における実習が行われています

2月2日(木)

1月23日からスタートした産業現場等における実習も、のこりわずかとなりました。

3年生にとっては学校生活最後の実習で、内定をいただいた企業や福祉事業所における4月

からの新生活に向けての準備ともなる実習です。

2年生にとっては、進路を決める来年度に向けて、貴重な経験を積む機会となっています。

御協力くださっている事業所の皆様、ありがとうございます。今後とも御指導くださいます

ようよろしくお願い申し上げます。

第3学期産業現場等における実習について

1月16日(月)

1月23日から、今年度最後の「産業現場等における実習」が行われます。

新型コロナウィルス感染症が全く収束しない中、快くお受入れくださる事業所の皆様、誠にありがとうございます。

★実習実施事業所★

【企業等】

《真岡市》

泉食品株式会社様 虎昭産業株式会社様 ダイソーショッピングモールとりせん真岡店様

株式会社真岡加工センター様 バースデイ真岡店様 TAMC株式会社様

《益子町》有限会社関研磨工業所様 ファッションセンターしまむら益子店様

《市貝町》株式会社三和電機様 《芳賀町》ヘイコーパック株式会社様

《宇都宮市》マルハニチロ株式会社様 カルビー・イートーク株式会社様

《茨城県筑西市》株式会社榎戸製作所様

【福祉施設】

《真岡市》

ユーファーム真岡様 わらくや(ゆいのたまご)様 多機能型事業所そらまめ様

SBワークス真岡様 プレリュード真岡様 真岡さくら作業所様

セルプ・みらい様 ハート二宮様 プランテーション真岡様

《益子町》

友愛作業所様 益子マインド様 手仕事工房そら様 美里学園レスパ様 アグリ益子様

《芳賀町》けやき作業所様 第二けやき作業所(おらがそば茶屋)様 ミライエ様

《市貝町》Ichikai BASE様

《宇都宮市》とちぎライトセンター様

《上三川町》スマイル上三川様 ベストファームなかま様

《高根沢町》あみ様

《茨城県桜川市》アビリティセンター様

(順不同)

進路指導部が連携している関係機関について

1月10日(火)

「進路指導室より」を御覧いただいている皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、今回は本校進路指導部がいつも大変お世話になっている関係機関について御紹介いたします。

〇真岡公共職業安定所(ハローワーク真岡)

・一般就労、就労継続支援A型を目指す生徒の求職者登録

・雇用対策上の重度判定に関する手続き

・企業への障害者雇用に関する啓発

・進路相談会(高3)への参加

・企業向け学校公開の共催 など

※その他、卒業後の定着支援にも御協力いただいています。

〇各市町福祉課

・進路相談会(高3)への参加

・進路先情報の共有

・福祉サービス支給に関する連携 など

※サービス受給には福祉課への申請が必要なので、保護者等の皆様は関わる機会が多くなります。

〇障害者就業・生活支援センター(チャレンジセンター、宇都宮圏域)

・一般就労を目指す生徒の実習巡回同行

・進路相談会(高3)への参加

・職業教育への助言 など

※主な支援は、一般就労した卒業生への定着支援です。

〇基幹相談支援センター(真岡市、芳賀郡、宇都宮市それぞれにある)

・障害に関する様々な相談の窓口

・進路相談会(高3)への参加 など

※各機関との連携窓口となる機関なので、障害に伴う困りごとがある際には相談すると良い機関です。

〇障害者支援施設

・産業現場等における実習(高等部)、職場体験(中学部)への協力

・福祉施設説明会への参加 など

※卒業後の進路先を決めるために重要な「実習」を受けていただいています。

〇指定障害児相談支援事業所

・「放課後等デイサービス」「短期入所」「行動援護」等を利用する際の利用計画作成及びモニタリング

(利用状況の評価)

・高等部3年3学期の実習反省会への参加 など

※18歳を過ぎると担当は「指定特定相談支援事業所」になりますが、ほとんどの事業所が「児童」

「成人」両方の機能を有しているのでそのまま継続することができます。

他に、ケースによって児童相談所や主治医等との連携も行うことがあります。

「障害支援区分」と福祉サービスの関係

12月27日(火)

本年最後の「進路指導室より」は、「障害支援区分と福祉サービスの関係」について御紹介します。

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用するためには、どのようなサービスでも原則として以下のような手順を踏むことになります。

(1)お住まいの市町福祉課に利用を申請する

(2)障害状況に関しての認定調査が行われる

(3)「介護給付」の各種サービスを希望する場合は、「障害支援区分」の判定が行われる

「障害支援区分」とは、簡単に言えば「支援を必要とする度合い」のことで、非該当から区分6までの7段階に分かれています。6が最も支援が多く必要な状態ということになります。判定の手順は次のとおりです。

(1)調査員による80項目の聞き取り調査

(2)コンピューターソフトによる一次判定

(3)一次判定の結果及び医師の意見書をもとにした二次判定(審査会)→支援区分決定

障害福祉サービスは、おおまかに言えば次の3つに分かれています。

(1)訓練等給付・・・・・「就労継続支援」「共同生活援助(グループホーム)」など

(2)介護給付・・・・・・「生活介護」「短期入所」「施設入所支援」など

(3)地域生活支援事業・・「移動支援」「日中一時支援」など

この中で、区分を必要とするのは(2)の介護給付で、区分の数字によって利用できないサービスもあります。また、「訓練等給付」でも区分が必要となる場合もあります。詳しくは資料を御覧になってください。

進路だより第3号

福祉施設の選び方

12月21日(水)

本日は、障害福祉サービス施設を選ぶ際のポイントについて、進路指導部の立場から感じていることをお伝えします。ごく当たり前の内容ですが、参考までに御一読ください。

★WEBページやパンフレット等ではわからない

本校でも毎年「福祉サービス事業所ガイドブック」を作成し、学校WEBページに掲載していますが、そういった刊行物やインターネット上に掲載されている情報だけでは、施設の詳細まではわからないことがほとんどです。紹介されている情報を頼りに問い合わせると「それはできません」と言われることも多くあります。反対に、記載されていない部分まで丁寧に支援してくれる事業所もあります。

★実際に足を運んで見学し、話を聴く

そこで有効なのは、実際に施設に足を運び、職員の話を聴いてみることです。利用者の方がいらっしゃる時間帯であれば、実際の作業内容や支援風景を見ることができ、なお良いです。

★積極的に質問する

不明な点については、積極的に職員に質問してください。話の中で、見学するだけでは見えなかった施設の素晴らしいところや課題、現状等を聴くことができるかもしれません。

★評判(噂)はうのみにしない

お知り合いの方やインターネット経由の情報等から、施設の評判(噂)が耳に入ることも多々あるかと思いますが、うのみにしないことが重要です。大切なのは、「御自身やお子様がどう感じるか」です。

以上、簡単にポイントをお伝えしました。現在は感染症による見学中止等の対応もだいぶ緩和されてきています。まずは気になる施設に電話し、見学の申込みをしてみてください。小学部、中学部段階でも早すぎるということはありません。お時間があるときに、ぜひ出かけてみてください。

どうしても御自身でアポイントを取るのが難しい場合は、担任を通して進路指導部まで御相談ください。

本校高等部に関するQ&A

補足ですが、「サポート校」についても単独では‘’高卒‘’とはならず、通

信制高校と連携したカリキュラムを修了する必要があります。

意欲、障害理解に左右される部分はどうしても大きくなります。

ということになります。

企業向け学校公開を開催しました

令和4年度 保護者対象進路研修会

11月9日(木) 本校体育館にて保護者向け進路研修会を開催されました。

本校卒業生の保護者である川良桂子様、宮田加代様、卒業生の川良涼様を講師としてお招きし、講演していただきました。

川良様には、一般就労を卒業後の進路として選択するまでの過程や、家庭でのサポート、就職をしてからの様々なお話をお聞きすることができました。「笑顔で職場(学校)に送り出す」ことや、「いつでも本人を励ます体制を整えておく」など、保護者の生の声を聞くことができました。また、「社会に出て生きていくのは本人なので、多くの人に助けてもらえる人になってほしい」とおっしゃっていました。そのために「素直さ、笑顔、挨拶」が大切であるとお話をされていました。

宮田様には、主に生活介護に関するお話をお伺いしました。進路決定の際に重視したこと、進路決定までの苦労など、様々な内容をお話いただきました。「在学中にできるようになっておいた方が良いこと」に関しては、「朝に起きて、ご飯を食べ、昼間に活動し、夜になったら眠くなる、といった生活リズムを整えておくこと。」とおっしゃっていました。また、「学校にいる間には体育の時間など、運動の時間があるが、卒業後には意識しないと身体を動かす機会が減ってしまう」といったことも教えていただきました。

お忙しい中御来校いただいた講師の方々に深く感謝申し上げます。

参加された保護者の皆様からは、「具体的なお話を聞くことができ、とても参考になった。」「卒業後の進路について不安もありますが、前向きな気持ちになることができました。」といった言葉をいただきました。

進路決定の一助としていただくことができましたら幸いです。

また、アンケートの中には御質問もいただきました。

進路指導部長からこの場をもって返答させていただきます。

・生活介護と日中一時の併用は可能ですか?

→可能です。生活介護サービスの時間帯外(例えば16:00~17:00など)に、組み合わせて利用している方が多くいらっしゃいます。また、生活介護が閉所している土曜日などに、日中一時を別の事業所で利用している方もいらっしゃいます。

・生活介護でグループホームにお世話になると、障害年金で一生安心して暮らせますか?

→障害基礎年金は、1級で月額約81,000円です。グループホームの費用は食費光熱水費込みで、6~7万円のところがほとんどです。計算上は生活していくことは可能ですが、赤字になってしまうような場合には、生活保護の受給を併せて行う方もいらっしゃいます。

新規開所施設紹介

2学期産業現場等における実習が終わりました

芳賀地区自立支援協議会就労支援部会について

産業現場等における実習の様子その2

産業現場等における実習の様子

第2学期産業現場等における実習が始まりました

最低賃金のはなし

教員の社会体験研修を行っています

企業実習の受入れについて

本校高等部では、地域の企業様の御協力をいただき、作業実習を実施しています。学習活動の場を学校の外にお借りすることで、生徒たちは一回り成長して戻ってきます。また、お受入れいただく企業様にとっても、相互理解を深めた上で障害者雇用に結びけられる実習となっており、双方に利のある活動となっています。

御存知のとおり障害者雇用は、SDGsの

目標8「働きがいも経済成長も」

目標10「人や国の不平等をなくそう」

に関係する取組として注目を集めており、かつ人手不足の解消にも一役買っています。「実習の受入れをしてみたい」「障害者雇用を進めたい」とお考えの企業様は、本校進路指導部

(TEL:0285-72-4915 E-mail:numanyu-k01@tochigi-edu.ed.jp)までお気軽に御連絡ください。

産業現場等における実習が始まります

来週月曜(6月6日)から、およそ1か月間に渡って高等部「産業現場等における実習」が始まります。今年度はコロナ特例措置として、2年生も1学期から実習を行うこととしました。合計55名の生徒が、38事業所で実習を行います。

実習の受入れに御協力くださいました事業所の皆様、誠にありがとうございました。

《実習先》

真岡市立図書館様 泉食品様 ファッションセンターしまむら益子店様

真岡加工センター様 栃木ハイトラスト様 関研磨工業所様

虎昭産業様 ダイソーショッピングモールとりせん真岡店様

カワチ薬品真岡東店様 マルハニチロ様 ヘイコーパック様 三和電機様

アグリ益子様 未来工房下館駅前様 そらまめ食堂様 ふるさと益子様

県東ライフサポートセンター・真岡様 プランテーション真岡様

ユーファーム真岡様 セルプ・みらい様 多機能型支援事業所むすび様

けやき作業所様 第二けやき作業所(おらがそば茶屋)様

イチゴノキ様 プレリュード真岡様 ふらっと宇都宮ゆう様

わらくや(ゆいのたまご)様 ベストファームなかま様 スマイル上三川様

友愛作業所様 手仕事工房そら様 あさひ様 益子マインド様

アビリティセンター様 障害者支援施設ひばり様 真岡さくら作業所様

コミュニティサポートセンターひかり様 美里学園レスパ様 (順不同)

福祉サービス事業所ガイドブックについて

ガイド2022④ユーファーム平出~アビリティ.pdf

卒後支援について

「就労移行支援」というサービスについて

今年度の進路先について

これから採用面接を控えている生徒や、卒業後に体験実習を行う生徒もおりますが、それらも4月からの通勤通所に向けての活動となります。

産業現場等における実習について

受入れ準備をしていただいていた事業所の皆様、保護者の皆様に改めてお詫び申し上げます。

新型コロナウィルスの感染拡大は定期的に大きな波となって訪れており、収束の見通しが立ちません。

そのあおりで、生徒たちの校外での実習機会がことごとく奪われております。

しかし、相手は「自然」ですので、私たちはできることをできるように計画するしかないと思います。

次年度の「産業現場等における実習」のもち方については、部内で検討しております。

可能な限り機会を設けることができるよう、工夫していきたいと思っておりますので、引き続き事業所の皆様、保護者の皆様の御理解、御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

第3学期高等部産業現場等における実習について

3年生にとっては、最後の実習となります。

卒業後の生活に向けて、これまで学んできたことを十分に発揮し、実りのある実習にしてもらいたいと思います。

また、2年生にとっては、前回の実習から少ない準備期間となってしまい、子どもたちも保護者の皆様も大変だと思います。

しかし、校外での実習はお子様にとって、成長のための大変貴重な機会となりますので、ぜひ御家庭の支援をよろしくお願いいたします。

進路だより4

「進路だより」第4号を発行しましたので、御覧ください。

進路だより第4号.pdf

内定通知をいただく季節となりました

本人の頑張りが一番ですが、御家族のサポートあっての結果です。

これまでの御支援に深く敬意を表します。

これから永く続いていく社会人としての生活に、引き続き御家族の御支援をいただきますようお願いいたします。

企業向け学校公開を行いました

講話では、本校卒業生を雇用していただいている『仙波糖化工業株式会社』の鈴木様を講師にお招きし、今後障害者の雇用や実習受入れを考えてくださっている企業に向けてのセミナーとしました。

地域の企業の皆様、生徒の実習の機会に関心をお持ちいただけましたら、ぜひ本校進路指導部まで御一報くださいますようお願いいたします。

電話番号 0285-72-4915 益子特別支援学校 (担当:進路指導部)

職業ガイダンスを実施しました

新井様からは、 日々直接支援にあたっている現場からの声を届けていただきました。

参加した保護者の方からも質問が出され、活気のある時間となりました。

保護者向け進路研修会を実施しました

コロナ対策で、対象を高等部保護者の方に限定して実施しました。

テーマは、「就労定着に必要な支援~子育ての視点から~」です。

これは、まだまだ全国でも数少ないケースで、栃木県ではヘイコーパック株式会社様が唯一の認定企業です。

◎掃除と子育て(教育)が一番難しい。

◎チャレンジさせずに「この子はここまで」という線引きを大人がしてしまっては、そこで終わりになってしまう。

という言葉でした。

川出様、小野寺様、貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。

「身につけたい力」について

保護者の方からよくある質問として、「(卒業までに)身につけておく必要があることは何か」というものがあります。

一概に「これ」と言うことは難しいのですが、企業や施設の担当者と実習の結果や卒業生の様子について情報交換する中から、次のようなことが大切なのではないか、と感じています。

それは、「しつけの3原則」と言われる「①時を守り、②場を清め、③礼を正す」ということです。

具体的には、例えば「休まない‥①」「整理整頓・清潔‥②」「挨拶・返事‥③」といったことが当てはまると思います。

企業に就職する、福祉施設に通所する、進路は生徒によってそれぞれですが、どの進路に進むにせよ人間関係の中で生きていくことになります。

その中で良好な人間関係を構築し、「必要とされる」「かわいがられる」「自己有用感をもつ」ためには、これらを普段の生活から意識していくことが大切なことと言えるでしょう。

(C) 2013 Mashiko special needs School

(不許複製・禁無断転載)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

本校では、障害者スポーツ団体等によるスポーツ活動の振興を図るため、体育施設(体育館・グラウンド)の貸出しを行っています。

利用につきましては、本校までお問い合わせください。

【お問合せ】

平日9:00~16:30

TEL0285-72-4915