文字

背景

行間

拓陽のできごと

テーマは”海”、そして夏休みに!

終業式終了後、食物文化科の3年生が、校長室のテーブルを夏らしくコーディネートしてくれました。今回のテーマは“海”。涼しげで、そして、さわやかな夏の海を連想させてくれるコーディネートです。夏らしいグラスからは、炭酸の泡がはじけ飛んでいるようです。

また、壮行会では、陸上競技部、ソフトテニス部のインターハイ出場、農業クラブ意見発表の関東大会出場を激励しました。自身の目標に向かって、チャレンジしてほしいと思います。

食物文化3年生のテーブルコーディネートは、いつも、手際よく実施してくれます。ここで得たことは将来きっと役立つはずです。がんばれ!

【手際よく!美しく!】 【担当の先生もお手伝い!針に糸が…】

Morning Speech!

【放送室から全校生徒に向けて】 【生徒たちも、最後は拍手!】

1学期も残りわずか。

食物文化科2年生は、食物調理技術検定2級の練習で、お弁当づくりに取り組んでいました。食品化学科2年生が授業で作ったアイス(乳加工品)を昼休みに生徒に販売しました。長蛇の列ができ、あっという間に売り切れました。乃木農場では、農業経営科3年生が、ホイールローダーに乗って作業をしたり、牛にえさを与えたりしていました。大山農場では、農業経営科、生物工学科の3年生がアールスセイヌという品種のメロンの収穫を行いました。どの科も、額に汗を輝かせながら取り組んでいました!

(続きには写真が)

【食物文化科のお弁当づくり】 【完璧!磯巻き卵!】

【食品化学科のアイス】 【長蛇の列!買えない人も!】

【ホイールローダーも乗りこなす!】 【えさやりだって何のその】

【見事なメロンとトマト】

カワセミ来校!

【飛ぶ宝石!カワセミ来校!】

甲子園を目指して!

【一球にすべての思いを込めて】 【吹奏楽部の生徒たちも大奮闘】

【生徒たちの熱い応援!】 【保護者の皆さんの思いのこもった声援!】

いざ!北海道へ!

生徒たちは、農家の家庭にそれぞれ宿泊しながら、朝から夜まで実習です。帰ってきたときには、一回りも、二回りも成長した姿を見せてくれることでしょう。健康には十分留意し、がんばってきてほしいと思います。

【北海道に思いを馳せて】

那須塩原市農業委員会の皆さんとの意見交換会を実施しました

【農業委員会の皆さんと生徒たちが熱く語り合いました】

3年生、進路実現に向けて!

進学希望者、就職希望者に分かれて、それぞれの進路に応じたガイダンスでした。進学希望者に対しては、今後のスケジュール、奨学金等について、進路担当の先生から話がありました。就職希望者に対しては、就職試験に向けての心構え、履歴書、自己PRの書き方等について、専門学校の先生から話がありました。就職については、各社の求人票も集まりつつあり、いよいよ就職活動に突入です。進学については、この夏をどう過ごすかが大きな分かれ目になります。自分自身の進路希望を達成するために、自分に負けないようにがんばってほしいと思います。

【就職試験に向けて、準備開始!】 【進学希望者も“待ったなし”です】

ニュージーランドに向けて出発!

この派遣研修は、国際理解の深化と農業学習の意欲を高めるために、7月7日から18日までの12日間の日程で、ファームステイ、各種研修および見学が実施されます。本校生1名を含む県内の学校の生徒13名と引率の教員2名は、もうすぐ夏を迎える日本から、これから冬に向かうニュージーランドへと元気に出発しました。様々な体験をとおして、いろいろな思いを感じ、成長へとつなげてくれることでしょう!がんばれ!

【出発前のワンショット!今はすでにNZ】

校内鑑定競技会開催

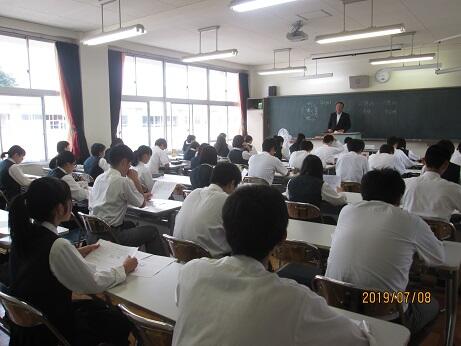

この鑑定競技会は、授業や農業クラブ活動をとおして得た知識、技術の成果を競い合うものです。競技は、農業コース、畜産コース、園芸コース、食品科学コースに分かれ、それぞれ3択問題および記述問題あわせて40問に答えていきます。この競技会の上位者から、各コース1名の全国大会出場者が選ばれます。全国大会は10月23日、山形県で実施されます。

全国大会めざして、そして、日本一をめざしてがんばれ!

【自身の専門分野の問題にチャレンジ!】

【その眼差しは真剣そのもの】

鑑定競技会の生徒たちも、食物調理技術検定の練習に取り組んでいる生徒たちも、その表情は真剣そのもの。凜々しさを感じます。どちらも、自分の限界をめざしてがんばれ!

【時にはちょっと休憩も!おいしいにんじんスープで】

令和7年度高校生等奨学給付金について

「高校生等奨学給付金」の申請を受付中です。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件(生活保護受給世帯・道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)を満たす世帯に対し支給する返還不要の給付金です。

本校事務室に申請書類一式を御用意しておりますので、申請を希望される場合は、保護者様または本校生徒に事務室にお越しいただき、申請書類をお受け取りください。

また、申請書の最終提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなっておりますのでご注意ください。

詳細は、県ホームページからもご確認いただけます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/kyuufukin_k.html

〈那須拓陽高等学校 事務室 TEL:0287-36-1225〉

受付時間:8時20分~16時50分

令和7年度会計年度任用職員の募集について

本校乃木農場における家畜管理作業(搾乳)の職員を募集します。

詳細は募集概要及び募集要項をご覧ください。

大山記念館の見学(現在、中断しています)

大山記念館の見学は、現在、都合により中断していますので御了承ください。なお、外観のみの見学は受け付けておりますので、希望する場合は一週間前までに本校事務室までご連絡ください(TEL 0287-36-1225)。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

令和7年度の中学3年生向け情報

令和7年度の中学2年生向け情報

創立80周年に向けて、親子三世代調査へのご協力をお願いいたします。

現在、緊急連絡はありません。

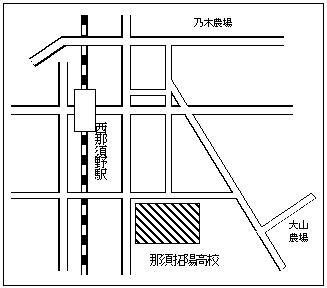

JR西那須野駅から徒歩で7分

<乃木農場>

〒329-2711

栃木県那須塩原市石林851

(google map)

TEL:0287-36-1157

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。