文字

背景

行間

拓陽のできごと

雲巌寺“能と楽の夕べ”に参加してきました!

雲巌寺の“能と楽の夕べ”では、お囃子の演奏、歴史噺、尺八・琵琶の演奏、そして、メインとなる能とともに、本校吹奏楽部による吹奏楽の演奏等が行われました。本来は10月を予定していましたが、台風の影響で12月14日に延期となりました。寒い1日でしたが、初冬の雲巌寺において、文化・芸術を満喫できた1日となりました。

【雲巌寺において、多くの方に聴いていただきました】

乃木農場における実習風景~和牛の除角と去勢~

【除角の前に角の周りの毛を刈ってあげます】

また、牛肉の評価は様々あると思いますが、肉の柔らかさ、脂の味、見た目の美しさ等によって評価されると言われています。高い評価を追求していくと、その最高点は「雌牛」になるのだそうです。そこで、雄牛は、おいしい牛肉になるために小さいときに去勢をすることになるのです。去勢をすることで、サシ(脂)が入りやすくなり、価値の高い牛肉になるのだそうです。

見ているだけでこちらも痛くなりそうな作業ですが、生徒たちは、おいしい牛肉をつくり上げるために、一生懸命取り組んでいました。食べることの大切さ、ありがたさを実感できる実習でした。

【牛を必死で抑えつつ除角を】 【子牛でも数人で抑えないと…】

ジュニア豆腐マイスター講習会開催~ありがとうふ!~

【完成した爽やかな緑色の手作り豆腐!】

10日、いよいよ豆腐づくりです。拓陽SOYプロジェクトとして取り組んでいる在来種の大豆を用いての豆腐づくりです。

豆腐づくりでは、大豆をミキサーにかけて豆乳とおからに分け、その豆腐に慎重に熱を加え、にがりを混ぜて固めていきます。最後に型に入れ、水分を抜いて完成です。在来種の青大豆を用いているので、爽やかな緑色の豆腐ができあがりました。口当たりも滑らかで、大豆の味の濃いおいしい豆腐でした。

実習終了後には、太田先生から生徒一人一人にジュニア豆腐マイスターの認定書が手渡されました。今後は、ジュニア豆腐マイスターとして、豆腐を通じて豊かな食を未来に継承していく役割を担っていきます。がんばろう!

太田先生、大谷先生には、大変興味深いお話を聞かせていただいたり、豆腐づくりの技術を丁寧に教えていただいたりしました。大変ありがとうございました。今後も、どうぞよろしくお願いいたします。

【講師の太田先生、大谷先生】 【拓陽産在来種の青大豆】

【豆乳に丁寧に熱を加え…】 【にがりを入れて固まったら型に】

【みんなでおいしくいただきました】 【一人一人に認定書が手渡されました】

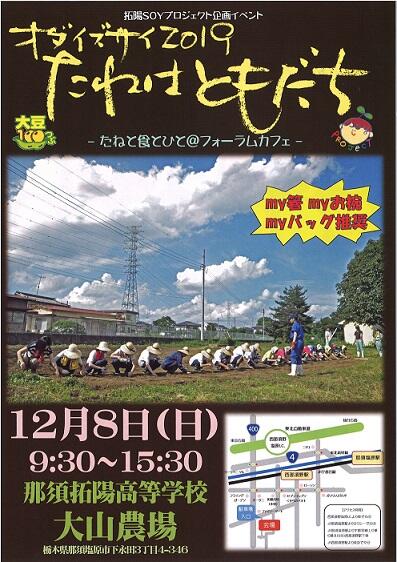

”オダイズサイ2019”が開催されました!

午前は、他にも映画「いただきます みそをつくるこどもたち」の上映会を実施したり、本校で栽培した自然栽培青大豆で仕込んだ味噌を使用した味噌汁の試飲会などを開催しました。

午後は、トークイベントを実施しました。中学3年生のときに伝統野菜の種を販売する会社を設立した現在高校2年生の小林宙氏の「伝統野菜とたねから考える僕らの未来」と題した講演会と、本校食物文化科2年生がパネラーとして参加したトークセッション「たねと食をつなぐために」です。そして、その後は、座談会、味噌造りワークショップ等を開催し、充実した楽しい1日を過ごすことができました。

そもそもこの企画は、本校の生物工学科、食物文化科が中心となって取り組んでいる「拓陽SOYプロジェクト」が中心となり、多くの方々に共催、後援、協力をいただき、開催することができました。今後も、さらに多くの方々に認知され、理解を深めていただけるよう取り組み、来年度以降の開催につなげていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

【「オオヤマルシェ」:多くの方々に出店いただきました】

【多くのことを考えさせられる映画でした】 【小林氏講演会、立派でした!】

【トークセッションでは本校生も大活躍】 【会場にはナスライガーも!】

絵手紙講習会を実施しました!

【2年生を対象にあつく語る鈴木先生!】

【先生の言葉一つ一つを真剣に!】 【様々な色を用いて、自分らしく】

【1年生の"印"づくり、集中してます】 【1年生の絵手紙、色鮮やかに!】

令和7年度高校生等奨学給付金について

「高校生等奨学給付金」の申請を受付中です。

高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、一定の要件(生活保護受給世帯・道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯)を満たす世帯に対し支給する返還不要の給付金です。

本校事務室に申請書類一式を御用意しておりますので、申請を希望される場合は、保護者様または本校生徒に事務室にお越しいただき、申請書類をお受け取りください。

また、申請書の最終提出期限は、令和7年10月31日(金)までとなっておりますのでご注意ください。

詳細は、県ホームページからもご確認いただけます。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/education/gakkoukyouiku/koutou/kyuufukin_k.html

〈那須拓陽高等学校 事務室 TEL:0287-36-1225〉

受付時間:8時20分~16時50分

令和7年度会計年度任用職員の募集について

本校乃木農場における家畜管理作業(搾乳)の職員を募集します。

詳細は募集概要及び募集要項をご覧ください。

大山記念館の見学(現在、中断しています)

大山記念館の見学は、現在、都合により中断していますので御了承ください。なお、外観のみの見学は受け付けておりますので、希望する場合は一週間前までに本校事務室までご連絡ください(TEL 0287-36-1225)。

欠席等の連絡方法は原則Web上の欠席等連絡フォーム(24時間利用可)による連絡とします。

連絡フォームURLはこちら

インフルエンザ等に罹患したときは、出校停止になります。感染が疑われるときは、必ず検査を受けてください。出校する際は、登校申出書または証明書を提出してもらうことになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

令和7年度の中学3年生向け情報

令和7年度の中学2年生向け情報

創立80周年に向けて、親子三世代調査へのご協力をお願いいたします。

現在、緊急連絡はありません。

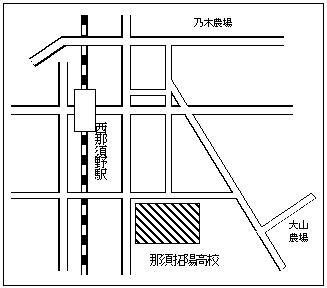

JR西那須野駅から徒歩で7分

<乃木農場>

〒329-2711

栃木県那須塩原市石林851

(google map)

TEL:0287-36-1157

通学時は、明るい道を複数で通るなど、十分に注意して登下校してください。何かありましたら、学校や警察にすぐに連絡してください。